2022第44卷第4期

2.山东大学 经济学院, 山东 济南 250100;

3.山东大学 类脑经济学研究院, 山东 济南 250100;

4.南开大学 滨海学院, 天津 300270

2.School of Economics, Shandong University, Jinan 250100, China;

3.Institution of Brain-Like Economics, Shandong University, Jinan 250100, China;

4.Binhai College, Nankai University, Tianjin 300270, China

近年来,隐私问题成为社会关注的热点问题,企业或其他组织如Facebook(现更名为Meta)、Uber、华住等泄露和利用个人信息的事件常被报道。可见,个人数据保护已引起许多国家和地区的高度关注。我国《民法典》第1032条指出,“隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息”;第1034条指出,“个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息”。而《个人信息保护法》关于个人信息的定义以及合法采集个人信息的规定与《民法典》的精神一致。

围绕隐私问题,不同领域的学者开展了广泛研究(如Acquisti和Grossklags,2005,2007;Tucker,2012;Taylor和Wagman,2014;Acquisti等,2016;Montes等,2019)。根据Acquisti等(2016)在《经济学文献》(Journal of Economic Literature)上发表的“隐私经济学”(The Economics of Privacy)一文的总结,隐私经济学聚焦于保护和分享个人信息①的经济价值与后果,以及消费者在保护隐私和分享个人数据上的权衡与认知。基于这个认识可以认为,隐私经济学即是对上述主题的经济理论分析和经验研究。就本文总结的文献而言,隐私经济学是对个人、企业等不同主体关于个人信息的决策行为的特征、动因、后果的理论和实证研究,是关于个人、组织、政府之间在公共领域和私人领域中的权利平衡的经济分析。

隐私经济学的研究肇始于20世纪60年代。21世纪以来特别是最近十年,隐私经济学获得了较大的发展。隐私经济学关注的核心是私域与公域(private and public sphere)的平衡(Acquisti等,2016)。因此,我们认为,隐私经济学研究的核心问题是个人信息分享和保护的决策及其经济后果,最终要对隐私保护和个人信息权属配置提出政策建议。

本文选择了5本经济学顶级期刊、2本经济学综述期刊和UTD24期刊②,使用“privacy”“personal information”“personal data”作为主题,通过Web of Science共检索到138篇文献,并在Web of Science、NBER、Ideas等网站获取这些文献普遍引用的重要文献和施引文献。本文按照与隐私经济学研究主题相关的原则,力争保证经典文献不被遗漏,总结研究了135篇文献。

本文的贡献在于:第一,构建了一个理解当前隐私经济学研究的框架,并归纳了隐私经济学的核心研究问题。第二,从隐私的个人决策、认知神经机制、企业决策、对产业和宏观经济的影响、福利后果等方面较系统地梳理了隐私经济学的研究。在本文中,个人隐私决策、价格歧视、广告、数据产权是嵌入在框架中的一个部分,我们更关注了2019年以来隐私经济学的最新热点,包括个人隐私决策的神经机制、行为动因、个人自主隐私保护、个人数据交易定价、价格歧视与福利后果、数据产权配置等。第三,从加强个人数据的产权配置研究、隐私经济学理论研究的经验检验、个人信息相关决策的认知神经机制研究、我国新近立法和数字经济新发展背景下的隐私问题等方面展望了未来研究方向。

二、隐私与隐私经济学(一)隐私的内涵

早在1890年,Warren 和Brandeis(1890)就开始探讨隐私的内涵并将隐私定义为不被干扰的权利(the right to be left alone)。此后,学界将隐私的定义归纳为四类认识。一是控制观,将隐私视为一种“控制”自身有价值信息或空间的权利(Dinev等,2013)。例如,有的学者认为,隐私是有选择地控制他人接触自我的能力(Altman,1975)。Margulis(1977)认为,隐私是“对自己和其他人之间交互(transaction)的控制”,目的是强化“自治”的能力。Waldo 等(2007)认为,在家或在工作中的隐私,是指个人的决策免受政府干预、享有免受监控的自由的能力,或对电子通讯和个人信息保密的能力。二是状态观(Margulis,2003),意指当事人有意保持的某种“状态”。例如,Westin(1967)认为,隐私是“个人利用物理或心理的手段自愿地、暂时地将自己从社会化(过程)中撤出”。三是情绪观,有心理学者认为,隐私是人们的一种感知(perception)和本能(instinct)(Altman,1974;Dinev等,2013)。四是利益与“行为”观。严格来说这不是对隐私的定义,而是对隐私得到保护时的利得的概括。例如,Milberg等(2000)转引他人的文献,列举了13种与隐私有关的利益。Waldo等(2007)认为隐私可以是一种价值或一种财产。无论何种理解,隐私总是关乎自我与他人、私有(private)与公开(public)之间的边界(Acquisti等,2016),因而总是与以下两个问题相关:控制其他人对自我、自己的空间或自己的信息的接触,保持独处、免于打搅(Margulis,1977)。经济学对于隐私内涵的理解聚焦于个人信息的控制(Acquisti等,2016)。本文认为,隐私经济学中讨论的隐私主要是指对个人信息、个人数据在私有与公开之间的权衡与控制(Acquisti等,2016)。

(二)隐私经济学的发展、研究主题和框架

Acquisti等(2016)将隐私经济学的发展划分为三个阶段。以Stigler(1980)、Posner(1981)、Spence(1973)等为代表的第一阶段研究是从信息经济学和法经济学出发,争论的焦点是隐私保护是否应取消,个体开放自己的个人信息给自己和社会究竟是带来了更多的好处还是带来更多的损失。第二阶段以Varian(1997)、Noam(1997)和Laudon(1997)为代表。这些学者注意到数字技术的发展对隐私保护后果的双重影响:过少公开个人信息会错失数字科技带来的利益,而过多公开个人信息又可能导致公司或其他方滥用个人信息。

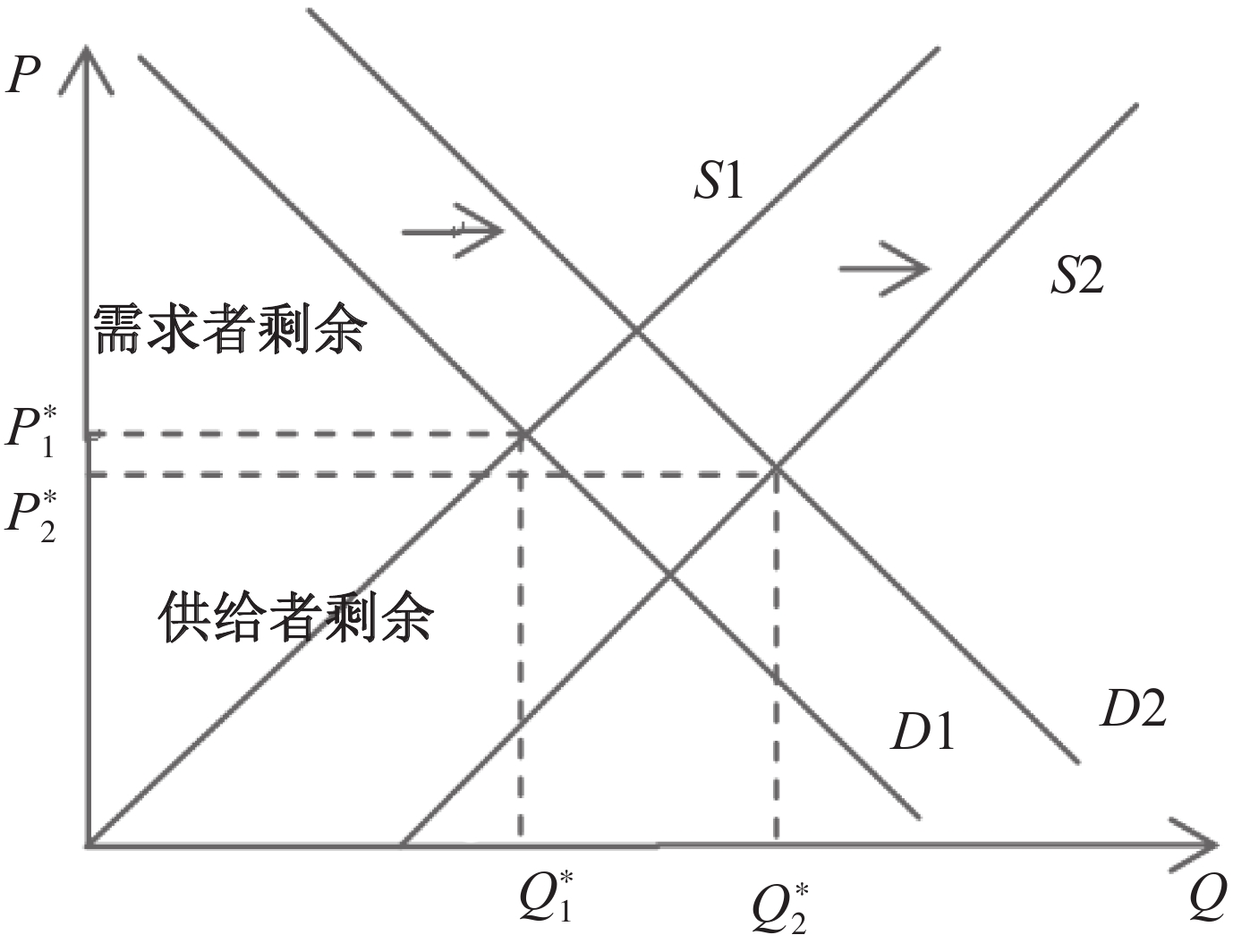

当前的隐私经济学研究,即Acquisti等(2016)所归纳的第三阶段研究,则注重从理论和经验研究出发,分析不同场景下个人信息披露的决策特征、动因以及企业利用个人信息的方式和后果。由于个人和企业间谈判个人信息权利配置的交易成本高昂,关于隐私的契约是不完全的,产权配置必然影响事前的企业投资和个人信息保护投入。假设原始的个人数据产权属于个人,而经过搜集加工的数据事实上由某些企业控制,那么,关于隐私的经济决策实质就是隐私的供给方与需求方之间的博弈,这个博弈产生均衡价格、切分市场剩余并带来一系列的经济后果。因此,我们可以从个人信息供求均衡的角度提供一个理解隐私经济学研究的框架,如图1所示。

|

| 图 1 基于个人信息供求均衡的隐私经济学研究框架 |

图1中,D代表个人信息的需求曲线,S代表个人信息的供给曲线,P代表个人信息的价格,Q代表个人信息供给/需求量。供求力量平衡形成了隐私决策的均衡价格

结合上述分析框架和已有文献,我们可以从四个层面来概括隐私经济学当前已经涉及的研究主题。首先,在供给侧,已有文献研究了个人(用户、消费者等)的隐私相关决策,主要是个人信息披露决策,也探讨了企业作为个人信息的加工提供者的决策。解决的科学问题是“什么推动了个人信息的保护与分享”。其次,在需求侧,已有文献探讨了企业获取和利用个人信息的行为,包括价格歧视、精准营销、构建壁垒等,回答“企业为何、何时以及以何种方式需求个人信息”的问题。再次,已有的相关研究探讨了个人和数据中间商等对个人信息的定价。最后,已有研究分析了隐私保护的经济后果,回答隐私保护究竟会产生何种社会和经济后果、应该怎样保护隐私等问题。

本文依照图1所示的分析框架,从供给、需求、定价、隐私决策的后果及权利配置等四个方面,综述隐私经济学的相关研究,继而加以评论和展望。

三、隐私的供给研究个人信息供给方可以划分为两类,第一类是直接供给者,即个人。第二类是间接供给者,包括直接拥有消费者个人信息的企业和专门收集个人信息并出售或分析的数据中间商。个人自主的隐私决策会受到隐私态度的影响。学者们发现,尽管人们在调研中表现出对其隐私非常大的关注,人们对披露个人信息越来越有顾虑(Goldfarb和Tucker,2012a),然而实际上人们为了较小的收益就愿意出让自己的个人信息(Norberg等,2007;Kokolakis,2017)。这种现象被称为隐私悖论。但是,个人隐私决策的研究并不局限于对隐私悖论的探讨。本质上,个人隐私决策是一个自己决定自己与公众之间界限的问题(Acquisti等,2016),是个人在披露个人信息带来的风险和保护个人隐私的净得益之间的权衡,有可能是启发式的决策(Acquisti和Grossklags,2005,2007)。因此,更多的研究试图理解个人信息披露决策的非标准偏好和非标准信念、个体隐私决策的认知神经基础等问题。而企业供给个人信息的方式是出售或转让个人数据(Acquisti等,2016),现有研究主要探讨的是企业收集、出售消费者个人数据的决策。

(一) 隐私悖论:个人愿意放弃隐私吗?

Norberg等(2007)的研究较早地界定了隐私悖论现象。他们的实验研究发现,被试实际提供的个人信息多于其表达的意愿,且只有感知到的风险才影响信息提供。后续研究重复了Norberg等(2007)的发现(Beresford等,2012;Lee等,2013)。例如,Beresford等(2012)进行了实地实验,结果发现人们更愿意去有折扣但要提供个人信息的商店。Athey等(2017)的实地实验结果表明,很小的利益就能让消费者放弃隐私,而微小的成本也能阻止消费者选择隐私保护更好的选项。Huck和 Weizsacker (2016)的实验研究表明,即使沟通中第三方可能获得泄露的信息,当事人也不会完全不沟通。但人们也并非完全不注重隐私。一些研究表明,有相当比例的人群会因为隐私问题而拒绝安装或者卸载某些手机应用(Kokolakis,2017);能保护好隐私的应用如能满足用户的个性化需求,也能获得足够多的采用(Sultanto等,2013)。总体来看,隐私悖论是一个比较公认的隐私决策现象(Kokolakis,2017)。

(二) 个人信息披露决策:偏好、认知与外部环境的影响

个人的隐私决策是在一定的成本收益权衡下的复杂决策。那么,如何解释个人的信息提供行为呢?从个人偏好、认知的角度看,存在两个主要理论(Kokolakis,2017;Gerber等,2018)。第一是理性选择理论,认为人们的隐私决策是一个成本收益的权衡,个体感知到隐私风险和披露个人信息可能带来的收益,并通过衡量期望成本和期望收益来作出决策(Xu 等,2011;Jiang 等,2013;Lee等,2013)。第二是基于行为经济学的理论。由于存在模糊规避、有限理性等行为偏差,个体难以准确地理解缺乏隐私带来的不确定性,对收益和不确定性的估计可能存在启发式偏差,因此个体的隐私选择是特定机制和信息刺激下的有偏差行为,而不是深思熟虑的理性选择(Acquisti和Grossklags,2005,2007,2012;Sunder等,2013;Baek,2014;Marreiros等,2017;Kokolakis,2017;Adjerid等,2018)③。进一步的研究表明,情绪、认知、政治态度均能影响个人信息披露(Li等,2011;Plesch和Wolff,2018)。不过,现有研究还需要更系统的解释框架,以分析成本收益计算和非标准偏好、非标准信念对个人信息披露的作用权重和相互关系。

而隐私相关决策发生的外部环境因素,会通过影响个人对提供个人信息的收益、风险感知和信念等,影响个人信息提供决策。例如,互联网平台的隐私政策和隐私保护设计,可以很明显地影响个人信息披露或平台选择。Tsai等(2011)在实验研究中让被试在有不同的隐私保护水平标注的商户之间做选择,结果发现,被试会在有隐私保护水平标注时选择隐私保护更好的商户,且能忍受更高的价格。如果个人对自己信息的加工利用有适度控制权,则个人信息披露的概率就会提高(Weydert等,2018)。Kummer和Schuttle(2019)在分析Google Play Store的30万个APP(即移动互联网应用程序)后发现,在价格和功能类似的条件下,个人更不愿意下载索要敏感信息的APP。

另一些研究表明,增加隐私保护相关的信息、提醒、个人专业经验和对隐私控制的评估等都能增加人们的隐私保护意识,改变隐私关注和隐私保护行为(Baek,2014;Marreiros等,2017)。早年的一项研究发现,如果人们认识到自己在网络上暴露个人信息有风险,就会要求强化对个人信息的控制(Olivero和Lunt,2004)。Sunder等(2013)的实验发现,强调个人和企业间现有的隐私边界模糊不清(fuzzy boundary)的视频刺激能减少人们提供信息的可能性。Marreiros等(2017)的实验结果是,只要提到隐私,都能减少被试提供个人信息的可能性。这说明,对隐私本身的关注影响了被试的隐私决策。Adjerid等(2018)发现,人们感知到的隐私风险也受到参照点的影响。Grossler和Belanger(2019)发现,个人对隐私和隐私保护措施的知识提高了个人主动保护自己隐私的可能性。一些助推机制,如利用框架效应设计的提醒用户检查隐私条款的提示语、在线隐私政策的告知明确性等也会影响隐私决策(Baek等,2014;梁晓丹等,2018;曾伏娥等,2018)。

然而,上述经验研究仍然存在一个问题,即忽视了个人隐私决策所面临的现实困难,以及被这些困难强化的模糊偏好、信念非贝叶斯更新等行为偏差的影响。例如,个人很难估计其信息被企业获取以后的后果,隐私泄露的风险可能是远期而且模糊的,所以个人可能较难作出正确的个人信息转让决策。

还有部分研究探讨了人们在相互竞争情况下对个人信息的披露。这些研究表明,当面对竞争压力时,不披露信息本身就说明了自己可能存在问题而使自己处于竞争劣势,个体将不得不披露个人信息(Benndorf等,2015;Benndorf,2018)。Hermstrüwer和Dickert(2017)指出,担心敏感信息暴露给自己带来劣势的人们会更希望保护自己的信息。Ackfeld和Güth(2019)的实验研究发现,竞争压力和同侪社会比较共同加强了个人信息的披露。

显然,政府规制也会影响个人信息披露的决策。已有研究普遍认为,政府对隐私的相关规制和立法减少了隐私担忧,从而推动个人披露更多信息(Miltgen和Smith,2015;Lwin等,2007)。但是,关于政府规制立法对个人隐私决策影响的经验研究相对欠缺。

(三)个人信息披露决策的神经基础

目前,对个人隐私决策认知神经机制的研究还很有限。最直接的隐私决策的脑成像研究是Vijayakumar等(2020)的研究。他们发现,LPFC(later prefrontal cortex,外侧前额叶皮层)和右侧DLPFC(dorsal later prefrontal cortex,背外侧前额叶皮层)与隐私分享有密切关系。同时,分享隐私也涉及左侧OFC(orbital frontal cortex,眶额叶皮层)、左侧vmPFC(ventromedial prefrontal cortex,腹内侧前额叶皮层)和dmPFC(dorsal medial prefrontal cortex,背内侧前额叶皮层)。Tamir 和 Mitchell(2015)的实验研究表明,人们在分享隐私时,明显激活了NAcc(nucleus accumbens,伏隔核)和VTA(ventral tegmental area,中脑腹侧被盖区),而这些脑区都与内在的奖赏和愉悦有关。

上述研究初步展示了个人供给隐私时的认知活动和可能涉及的神经过程,而这些过程并不能通过行为决策来读取。首先,分享隐私必然产生涉及自我的思考,从而会激活负责处理自我相关信息的脑区如mPFC。其次,个人分享隐私行为本身可能是一个自我展示行为,即通过分享信息强化自己的声誉、社会地位或价值。因此,分享信息涉及对信息等的价值评估,激活了价值评估相关脑区如vmPFC。进一步地,分享隐私需要考虑社会网络中其他成员的反应,因此心智化相关神经网络会发挥作用。最后,分享隐私带来了愉悦和收获,奖赏网络中的脑区如腹侧纹状体(VS)、NAcc、VTA等都发挥了作用(Vijayakumar 等,2020)。

一些研究还探讨了个人针对网站或APP的隐私政策来决策时的认知过程。Steinfeld(2016)的眼动研究发现,当隐私政策说明是默认弹出时,人们倾向于阅读;而如果人们读不读隐私政策说明是要靠自己选择时,人们很多时候会跳过。但是,自选阅读时人们阅读隐私政策文本的认真程度要高于默认弹出情况下的阅读认真程度。当人们阅读隐私政策文本时,更关注消费者权利和企业使用消费者信息的限制等内容。

(四)企业交易消费者个人信息的决策研究

企业会为了获利或建立合作关系而将其拥有的消费者个人信息出售或共享给其他企业,从而造成更多的消费者隐私隐患。目前,关于企业供给消费者个人信息的研究主要试图回答:企业是否会分享其掌握的个人数据?企业能否从个人数据交易中获利?企业是否有更大的激励去收集个人数据?

Taylor(2004)较早地分析了消费者个人信息被企业出售给其他企业用于价格歧视的情况。如果消费者是无知的,那么企业偏好于获取消费者个人信息并出售。如果意识到个人信息被出售,消费者会策略性地拒绝购买,这会导致企业降低价格,或为了防止这种损失而承诺较好的隐私保护。后续发展的理论研究认为,如果企业可以向数据中间商或其他企业出售消费者的个人数据,那么企业确实能通过获取并出售这些消费者的信息来获利;这种可能性在一定条件下会加剧平台等企业对消费者个人信息的过度搜集(Normann等,2016;Casadesus-Masanell和 Hervas-Drane,2015;Dimakopoulos和Sudaric,2018)。不过,由于消费者对隐私泄露的反感,为了减少消费者对平台的抵制给平台带来的损失(如减少了广告的受众),企业可能会选择补贴消费者,或适当保护消费者隐私(Casadesus-Masanell和Hervas-Drane,2015;Dimakopoulos和Sudaric,2018)。Bergemann等(2020)探讨了数据中间商搜集个人信息时的策略,他们认为,数据中间商虽然以低价格搜集了过多的信息,但会隐去这些信息的个人身份以阻止下游厂商的价格歧视;并且在面对异质性的消费者时,中间商的数据收集并不会达到特别精确和全面的程度。

有趣的是,企业会出售数据给竞争对手。Jentzsch等(2013)认为,向竞争对手分享个人信息或数据取决于信息类型,只有关于消费者灵活程度(flexibility,实际上就是消费者在不同企业间切换的成本高低)的信息会被分享,而消费者品牌偏好数据不会被分享。Nijs(2017)指出,同行企业之间分享消费者的信息会弱化竞争,从而减少消费者剩余、提高企业利润。

四、隐私的需求研究企业为何要拥有用户隐私?一个常见的答案是企业试图通过用户个人信息获取利益。隐私经济学的需求侧研究主要探讨企业利用消费者个人信息获利的可能性和由此而来的信息搜集激励。企业利用用户个人信息获利的常见方式是实施精准定价、价格歧视、精准广告。企业还可以借助其掌握的个人信息构建壁垒,采取并购等策略来排挤竞争对手。

(一) 隐私和价格歧视

企业获得消费者个人信息后的价格歧视被称为基于行为的价格歧视(behavior based price discrimination,简称BBPD,如Villas-Boas,1999;Fudenberg和Tirole,2000)。消费者可以在不同企业间购买,所以企业会提供不同的价格来吸引消费者(Fudenberg和Tirole,2000)。一些学者认为,考虑到消费者可以转换购买对象或延迟购买,企业可能从价格歧视中遭受损失,因此价格歧视不一定损害消费者。例如,Villas-Boas (1999)、Acquisti和Varian(2005)等都认为,企业利用消费者个人信息进行价格歧视并不一定能获得更大利益。Chen(2008)指出,如果价格歧视不会导致较弱势的企业退出市场,那么价格歧视就不会有损于消费者的利益。Taylor和Wagman(2014)认为,保护隐私以制止价格歧视的效应取决于市场结构、商品数量、差异化竞争的方式和消费者对商品、隐私的偏好。Ichihashi(2020)认为,考虑到产品推荐的需要,企业可以承诺不进行价格歧视,以换取消费者提供个人信息。Ali等(2019)认为,价格歧视反而会强化企业之间的竞争,导致披露信息的消费者即使在完全价格歧视下也比歧视性定价被禁止时更有利。陈剑和张钰晨(2020)在总结相关研究的基础上,也认为价格歧视并不总是对企业有利的,消费者也有能力反制这种歧视。如果进一步考虑消费者和企业决策者的不平等厌恶,基于个人信息的价格歧视就更不可接受了。最近的实验研究表明,消费者面对价格歧视时会认为自己受到不平等的待遇,产生反感从而降低购买,这使得企业更倾向于放弃价格歧视(罗俊和郭晓寒,2021)。这解释了为何经验研究发现价格歧视现象并不突出(如Vissers 等,2014)。

也有部分学者探讨了利用消费者个人信息进行价格歧视可以提高企业得益的条件。例如,Chen和Zhang(2009)同样假设消费者会转移购买对象,或等到以后便宜时再购买,从而规避价格歧视。但当企业基于个人信息进行策略性定价导致企业之间的竞争减少时,价格歧视可能有利可图。Elmachtoub等(2021)认为,价格歧视是否比统一价格更有利,取决于企业了解的消费者私有价值的分布形态和参数,他们给出了计算价格歧视是否有利的边界的算法。

上述研究并没有考虑个人可以自主选择是否保护隐私。显然,如果成本很高,那么消费者就不会选择保护隐私(Conitzer等,2012)。企业为了避免消费者隐藏自己信息,就不得不提高隐藏信息后的消费者所面对的价格,这使得保护自己隐私的消费者其剩余反而降低了(Belleflamme和 Vergote,2016)。Sebastian和Jens(2018)进一步指出,消费者应该基于其自身的购买意愿和企业可能的价格歧视来选择隐私保护水平。Montes等(2019)和Chen等(2020)认为,当消费者因为隐藏信息成本太高而不隐藏隐私信息时,相互竞争的厂商会因为竞争可观察到个人信息的消费者而降低价格,从而提高了消费者剩余。Ichihashi(2018)认为,企业会承诺不进行价格歧视,以换取用户不保护隐私,这样可以提高推荐的精度。

上述理论研究有一个共同问题,即对互联网新兴业态、智能信息技术发展和消费者偏好信念的考虑不足,仅聚焦于竞争、垄断等普遍性的企业策略。近一两年的研究则有所突破,例如,Dengler和Prüfer(2021)认为,由于企业可以利用算法,其推理能力比消费者更强;推理能力相对不足但对商品保留价值足够高的消费者就会选择保护自己的隐私。

(二) 隐私和精准广告

企业利用消费者个人信息的另一个主要目的是进行精准广告,并借此通过拍卖广告位来营利。因此,隐私经济学有相当一部分研究考虑了隐私保护怎样影响平台的精准广告决策。在理论分析方面,Kox等(2017)发现,当用户不喜欢网站搜集其个人信息时,网站平台提高广告的精准程度虽然增加了从广告商那里获得的收益,但也加强了网站平台间争夺用户的竞争和利用隐私定向推送的努力,反而会降低网站平台的收益和社会的福利。如果用户对隐私的态度有差异,则差异化的隐私保护是有效率的。De Corniere和De Nijs(2016)研究了平台通过拍卖来出售广告位时的策略,发现披露用户个人信息给广告商提高了广告与用户之间的匹配程度,也提高了产品价格,这对企业有利但可能不利于社会总体效率。Braghieri(2017)认为,拥有个人信息的企业可以对异质用户进行价格歧视和精准匹配,但这对于用户福利而言可能是一种帕累托改进。有实证研究试图回答隐私保护究竟怎样影响精准广告的有效性。Goldfarb和Tucker(2011)发现,当利用隐私信息来定向地向用户投放广告且让用户不得不注意广告时广告的效果最差,原因可能是这样会使用户注意到他(她)被定向且隐私可能被利用了,所以产生反感。Goldfarb和Tucker(2011)发现,限制收集用户隐私的规制显著降低了网站广告诱导用户购买的有效性,对于那些严重依赖数据驱动的广告投放的网站尤其如此。Tucker(2014)的实地实验发现,当消费者对个人信息有更多的控制权(如能选择不让其信息被第三方使用)时,可能利用了个人信息的精准广告反而得到了比以往多两倍的点击率。最近的一项实地实验利用了快递中收集的可能让顾客感到隐私被侵犯的个人信息来进行精准广告,而这种广告的有效性更低(张建强等,2019)。这些经验研究结果说明,隐私保护对精准广告的效果未必是负面影响,让消费者获得隐私保护的控制力,能让消费者更放心地点击和相信广告。不过,这些研究也有局限,它们受到数据可得性的限制,只能通过立法等事件的影响进行推断,或者只能测度人们的购买意愿而不是购买行为。

(三) 隐私和市场集中

提高市场集中度也是企业获取消费者个人信息的一个动机或潜在后果。企业为了提高自己的市场地位,就会产生较强烈的个人信息搜集需求(Campbell等,2015);小企业利用数据的能力相对不足,也加剧了大企业的个人数据垄断需求(Kim,2018)。从上述观点看,为了促进竞争,似乎应该减少隐私保护方面的规制。然而,Sabatino和Sapi(2019)的经验研究却发现,隐私规制给大企业带来更多的限制,给小企业留出了生存空间。Corniere和Taylor(2020)认为,个人信息披露的外部性可能是企业搜集个人信息造成的无效率的来源之一,企业之间的合并往往是为了整合各自掌握的个人信息,合并是否有利于消费者福利则取决于对个人信息的利用是否会损害消费者权益。因此,尽管最近的理论分析认为获得用户信息的企业只是较有可能拥有更大的市场势力(Belleflamme等,2020),但隐私保护规制对市场集中度的影响以及对在位大型企业和新创中小企业的不对称影响,还需要更多的经验检验。

五、隐私的定价研究(一) 个人信息直接提供者的要价

作为供给方,个人披露自己的信息一般是为了物质或社交方面的利益,并且是有限度的(Lee等,2013;Kokolakis,2017)。需求方必须给出合理的价格,才能获得个人信息。供求力量的博弈会达到一个关于隐私的市场均衡价格。一些实验研究尝试测度均衡的个人信息价格究竟是多少。Benndorf和Normann(2017)采用BDM机制(Becker等,1964)来让被试报告其最少愿意接受的出售个人信息的价格。实验结果发现,偏好数据的平均要价是8.32欧元,而敏感的通讯数据、Facebook数据的要价均值在14.88—19.49欧元之间。Cloos等(2019)同样使用BDM机制测度了被试对转让其减肥、捐赠等信息的最小要价,报价区间是0—100欧元。实验结果是,对于减肥等个人行为信息的平均要价在48.17欧元,而对捐赠行为数据的平均要价是50.45欧元。Feri等(2016)的实验中,个人信息是智商测试的成绩。结果是,当被试经历过个人信息泄露,或成绩低于均值时,被试更有可能付出2欧元的成本来保护隐私。Schudy 和 Utikal(2017)发现,个人信息接收者的数量对个体披露个人信息有明显的负影响。Lin(2020)发现,人们为个人数据而索要的价格根据人口统计学特征信息的不同,分布在0—5美元之间。然而,这些测度都只基于给定的报价范围或待收集的个人信息类型,是否能代表人们对不同敏感度的个人信息在诸如向APP授权、向微信号授权等真实场景下的估价,还需要进一步检验。

(二)个人信息间接提供者的要价

另一些研究则以企业为个人信息提供主体,探讨了企业搜集信息后如何出售消费者的个人信息的问题,即信息产品的设计(如信息的数量、质量、打包等问题)和个人数据的定价等。目前研究较多的出售个人信息主体是专门的数据中间商(data blocker)。一个结论是,数据中间商为了减少客户的竞争(这种竞争减少了客户的利润从而减少了给数据中间商的报价)并不倾向于提供足够高精度的数据。他们更倾向于把数据提供给单个企业(Montes等,2019),或针对不同企业提供不同精度的数据(Belleflamme等,2020),并且会把所掌握的数据细分为数据包,其价格随着被细分的数据包数量的增加而增加(Bergemann和Bonatti,2015)。

六、隐私保护的经济后果研究对个人信息的供求力量博弈形成了个人信息的均衡价格和数量,同时也产生了三个方面的影响,即福利再分配效应、技术进步效应和个人信息分享导致的外部性。

首先,一些理论研究探讨了隐私保护的福利再分配效应。例如,Shy和Stenbacka(2016)的研究认为,当企业可以收集消费者信息但不能在企业间转让时,企业利润最高。Koh等(2017)认为,当价格歧视无法避免时,由于差异化定价,降低隐私保护成本后消费者剩余也会随之降低。无论是对企业合并的研究(Kim等,2019)还是数据中间商提高其出售数据价格的福利后果的研究(Ichihashi,2019)都发现,这些情形下个人信息被企业获取时的消费者福利是否受损是不确定的。企业可以通过学习消费者体验历史来提高产品质量,披露个人信息会导致市场集中,消费者福利是否提高仍然取决于新产品的价值和垄断造成的损失(Prüfer和Schottmüller,2017;Hagiu和Wright,2020)。李三希等(2021)提出,考虑到企业之间的竞争,不保护非敏感个人信息更有利于消费者福利。但也有研究明确了隐私保护对社会福利的价值。Garratt和Van Oordt(2021)认为,不保护支付中的隐私会导致未来更多的价格歧视,个人忽视隐私保护会影响到其他人的隐私,这些外部性使得隐私缺乏保护并减少社会福利。此外,隐私保护也可能影响知识汇聚、经济增长和就业(Cong等,2021)。

其次,隐私保护会影响基于个人数据的创新和技术进步(Goldfarb和Tucker,2012b)。有研究表明,获得个人信息将会导致平台的差异化竞争(Gal-Or等,2018)。这些效应在以个人数据作为训练基础的人工智能时代可能更突出。

再次,个人信息的保护可能对经济生活的多个领域造成影响。已有研究指出,隐私保护会影响社交网络的构建(Gaudeul和Giannetti,2017)、经济统计的方法和精确度(Abowd和Schmutte,2019;Abowd等,2019)、服务质量(Lefouili和Toh,2017)、金融市场正常运转和电子货币业务开展(Kim和Wagman,2019)等,进而影响社会总体福利、宏观经济管理和社会治理水平。同时,个人信息泄露可能导致其他人的隐私也被泄露或过度披露,并加剧企业的过度信息搜集,降低了企业为个人信息收集支付的价格(Choi等,2019;Acemoglu等,2019;Ichihashi,2020)。隐私缺乏保护扭曲了个人的信息披露行为,从而使得其真实的偏好难以得到观察(Bonatti和Cisternas,2020;Liang和Madsen,2020;Ali和Benabou,2020)。

同时,隐私保护的后果不限于经济损益,还包括对社会不平等与歧视(Anthony等,2017)、社会信任(Wu 等,2012;Martin,2018)、个人安全隐患和心理反感(Tucker,2012)等的影响。例如,弱势群体的隐私泄露可能加剧统计歧视和失业(Agan和Starr,2018;Doleac和Hansen,2020)。隐私保护也与国民健康息息相关。新冠肺炎防治工作说明,适度放松隐私保护增强了追踪病患的能力,从而产生重要的正外部性。但是,对于非流行病,适当形式的隐私保护更能推动医疗活动的开展和医疗数据的共享使用(Miller和Tucker,2011,2014)。另外,社会学还研究了隐私与社会秩序之间的关系。例如,Anthony等(2017)认为,隐私通过增强社会凝聚力、调整社会控制,有助于维护社会秩序。

正因为隐私保护可能带来复杂效应,一些研究从数据产权归属的角度,提出了隐私权最优配置的问题。在隐私经济学研究的早期,Noam(1997)、Laudon(1997)等学者就曾探讨过这一问题。Noam(1997)认为,从科斯定理的角度看,有充分的个人信息交流交易的前提下,将个人信息控制权配置给个人或企业并不影响效率。Laudon(1997)也认为,通过法律手段保护隐私是过时的,更有效的方法是赋予人们对个人信息的产权,通过建立一个交易个人信息的系统来满足个人和企业的利益。最近,一些学者认为应赋予自然人对个人信息的产权。如Jones和Tonetti(2020)认为,由于企业拥有数据产权可能导致其不愿意向其他组织分享数据,企业拥有个人数据的产权可能不利于创新,因此数据产权应更多界定给个人。一些法学家如Lessig也主张采用财产权保护个人数据权利(程啸,2018)。然而,有学者提出,鉴于个人信息的特殊性和企业利用个人信息行为的复杂性,赋予个人对其信息的产权不一定可行。首先,企业若拥有个人信息,为实现其价值,势必会对信息进行加工转售。但是,个人信息被加工转售对个人可能有害。对某一个平台的信任并不一定能推及平台转让信息的第三方。若个人拥有信息产权,那么企业将很难整合个人信息,谈判的交易成本也很高(Samuelson,2000)。其次,个人可能难以准确地注意和衡量隐私得不到保护的情况及其风险,企业也无法有效地承诺给予个人转让信息的补偿。例如,单个个人的数据可能毫无价值,必须是大量个体的大数据集合才有商业价值(程啸,2018),这使得放弃隐私保护、纯粹依赖消费者自行决策来倒逼企业尊重个人隐私的理想状态不再可行(Farrell,2012)。再次,从理论文献的推演看,无论是保护或不保护隐私,都既有可能提高社会福利和效率,也有可能降低社会福利和效率。例如,如果感知到隐私得不到保护,个人甚至就会试图隐瞒某些信息,对社会造成不良影响(Hermalin和Katz,2006)。最近的理论研究指出,由于消费者是异质的,从总体上看,赋予企业对个人信息的收集权并补偿消费者可能对社会更有利,但对于某些消费者而言,个人控制其信息则更好(Dosis和Sand-Zantman,2020)。此外,也有实验证据表明,即使公布个人数据能产生正外部性,个人拥有数据产权时的数据供给仍然是不足的,这就意味着 Jones和Tonetti(2020)的建议并不一定可行。总之,数据产权或所有权的优化配置问题还存在较大的争议:理论推导仅仅是假设企业或个人拥有个人数据的控制权,这种非此即彼的思路过于简单,未能结合市场结构、商业和技术模式、非标准的偏好信念和隐私决策的实际困难进行讨论;同时,经验证据相当缺乏,难以比较和评估不同的个人数据确权方案的影响。

七、结论与展望(一) 研究结论

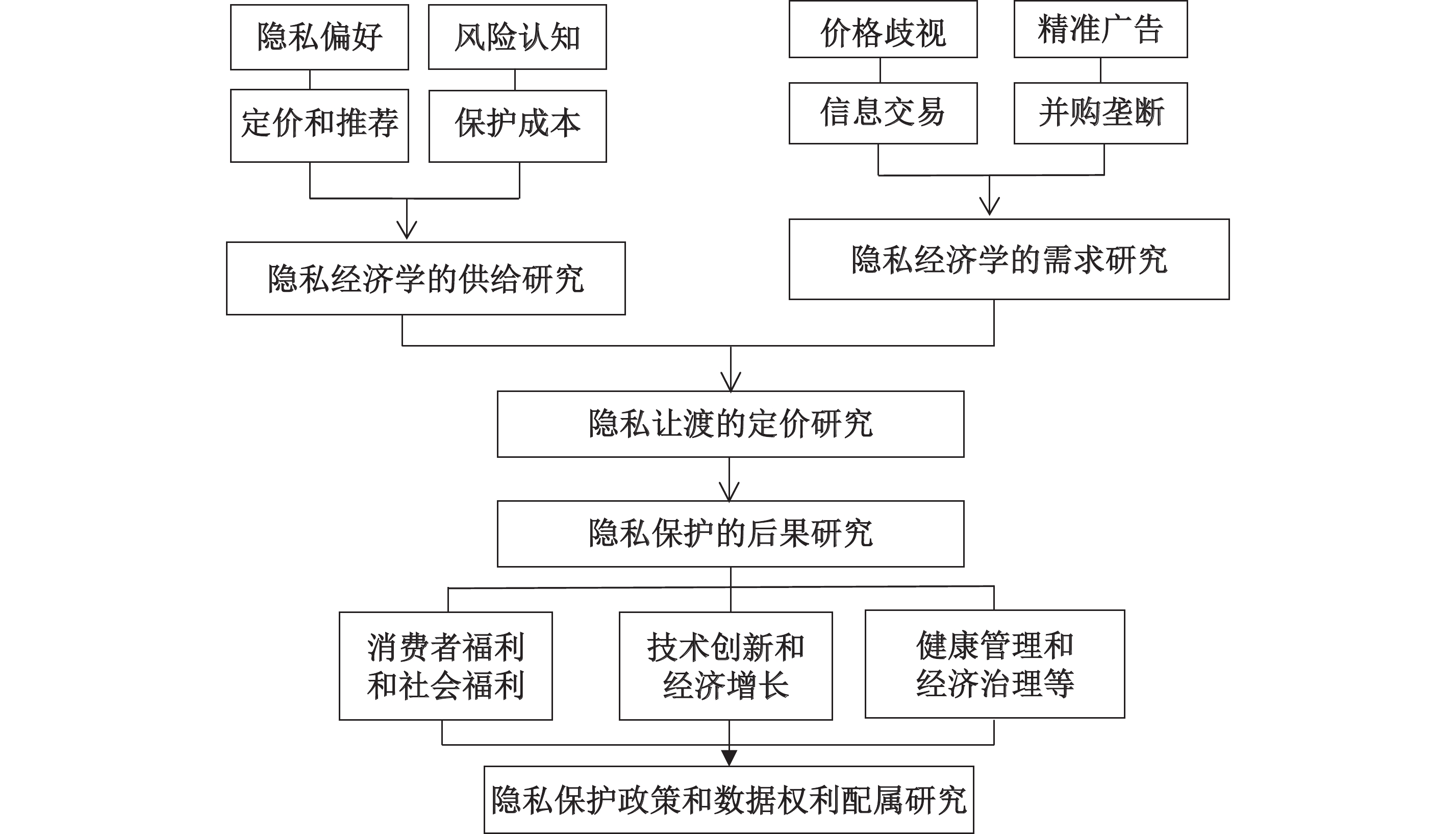

本文首先根据隐私、个人信息等关键词,搜集了隐私经济学和相关学科的代表性文献,特别针对其中135篇代表性文献进行了梳理与分析。这些文献的研究主题包括:个人提供信息的决策依据和决策特征、企业搜集和交易个人信息的决策、企业依据消费者隐私制定的价格歧视、精准营销、并购等决策、个人信息市场的供求均衡价格、隐私保护的社会福利分配后果、对宏观经济管理和技术创新的影响,以及隐私保护规则和数据产权配置的优化等。图2表示了隐私经济学研究主题的概览。

|

| 图 2 隐私经济学现有研究主题概览 |

本文认为,隐私经济学研究的最终落脚点应该是不同隐私保护状态的福利后果和据此调整的隐私保护政策设计。而要廓清这些问题,就必须首先明确个人信息的供求双方的策略和决策依据,并估计个人让渡隐私权的对价。因此,本文构建了隐私供求均衡分析框架,循着隐私供求双方博弈、供求曲线的变动、均衡确立、福利后果和权利配置设计的逻辑进路来概括隐私经济学的研究。

本文发现,隐私经济学的现有研究得出了一些共同的结论。例如,个人的隐私决策是受多种因素影响的非完全理性决策(Acquisti和Grossklags,2005,2007,2012;Acquisti等,2011,2013;Buck等,2013;Sunder等,2013)。企业利用消费者个人信息的价格歧视对企业是否有利并不确定(De Corniere 和De Nijs,2016;Braghieri,2017)。对于不是很敏感的信息,个人愿意接受一定的对价来让渡隐私权。允许个人数据的交易会强化数据中间商收集消费者信息的积极性(Normann等,2016;Lefouili 和Toh,2017;Bloch和Demange,2018)。无论是促进创新(Goldfarb 和 Tucker,2012)还是提高统计精确度(Abowd和Schmutte,2019),个人信息都是必要的,因此社会福利最优的隐私保护都必须放在一定限度内(Abowd 和Schmutte,2019)。适当的隐私保护本身并不阻碍、反而促进了个人信息的收集、共享和利用(Tucker,2012;Tucker 和Wagman,2014)。但是,对于个人在真实场景中放弃隐私的动因、要价,对于企业个性化定价、推荐、产品服务创新、商业模式开发等方面的策略、对社会较优的隐私保护和数据要素权利配属机制的设计等,还存在较大争议,这也构成未来研究的空间。

(二)研究展望

个人数据产权配置是隐私决策和保护的核心问题,也是隐私经济学发展的重要方向。本文认为,在界定个人信息的产权时,有几个方面的问题需要考虑。首先,必须让企业内部化获取个人信息的成本,使其谨慎适度地获取个人信息,防止泄露个人信息,并尊重个人对其信息的控制权利。其次,要保障足够多的数据能被用以促进人工智能等技术的进步。再次,要充分考虑个人对其信息所面临风险的认知和决策成本,考虑个人信息披露对个人的负面影响。但也要考虑企业在获取、经营或使用数据时的成本与社会价值。正因为这些复杂的权衡,有研究主张不要将立法的思路局限于赋予个人或企业数据产权(如Samuelson,2000),认为个人对其个人信息拥有的权利实际上是人格权的延伸(梅夏英,2016),而企业加工后的数据产权在一定情境下可以探索企业支配的方案(程啸,2019;唐要家,2021)。最后,数据权利配置仍有很多困境。数据的非竞争性和非排他性、数据必须深加工才有价值的特性、数据价值的不确定性和场景依赖性等意味着简单将数据产权界定给个人或企业都不一定能提高经济效率。所以,未来还需要结合行业实际,建立统一的分析范式,来探讨个人数据权利的优化配置及其后果,并经验检验隐私保护政策的效能。

隐私经济学的另一个重要发展方向是加强经验研究。隐私经济学研究多使用理论模型,而模型的条件假设不同,行为预测和福利结果都会有所不同。但是,当前对隐私相关的企业决策的经验研究并不多见,需要更多能严格拟合模型假设、又能符合规制、市场结构和企业实际的实验研究,或是利用大数据对互联网企业日常的个人信息搜集、使用行为进行实证的研究。例如,许多模型得出的结论是反直觉的,如认为数据中间商并不会提供高质量数据给所有客户、价格歧视并不一定有利于企业等。在现实中,这些论断成立吗?这就需要实验和实证研究去检验。个人隐私决策背后是注意力分配、对模糊的认知和编码、社会规范认知、情绪、心智化、信息更新学习、奖赏和恐惧等诸多因素在起作用。因此,有必要利用近红外、事件相关电位、核磁共振、经颅直流电刺激和眼动等多种手段,实际测度消费者面对不同隐私政策的决策行为和认知神经过程。这有望打开消费者隐私认知和决策的 “黑箱”,也是目前需要研究的方向。

隐私经济学还尤其要注意我国情境下的研究。我国消费者对隐私的态度、对企业和政府的信任水平、我国互联网平台的商业模式和人工智能产业发展的方式,都可能与欧美日韩等有区别。这就要求我们把隐私经济学研究与我国的实际相结合,首先实证研究中国消费者和企业对个人信息的供求决策,其次结合中国消费者的隐私关注、中国企业所受的法律和市场约束来推导相关行为及隐私政策的后果。例如,经常有报道认为我国互联网平台根据顾客浏览、购买历史等进行价格歧视④。究竟我国互联网产业有无价格歧视,有多大程度的价格歧视,大数据和人工智能的发展是否推动了个人信息搜集和价格歧视,价格歧视行为更符合哪个理论的预测,如何通过反垄断等措施规制价格歧视和过度广告,都是值得验证的问题。而且,消费者可能难以理解APP或网站隐私政策的含义和后果,因此要督促互联网平台在征得消费者授权时充分考虑消费者的决策困难,使其对个人数据的处理从“形式合规”过渡到“实质合规”。

最后,隐私经济学研究需要服务于政策和市场设计,即寻求在不同的技术、市场结构、社会文化背景下,兼容个人利益、产业利益和国家社会经济发展的隐私规制政策和个人数据交流机制。而这构成了亟需进行理论和实验研究的问题。例如,如何通过行为经济学中的助推机制来帮助消费者更好地保护自己的隐私,就是未来研究的重点课题。由于包含在隐私中的个人私密信息、私密行动等数据资源的开发利用,对于经济的发展和社会秩序稳定是必要的,但在利用隐私时,除了要征得个人信息所有者的同意,还必须做到尊重个人与社会的界限,并有效地补偿个人。从福利经济学角度看,对隐私的保护和开放,不论是为实现帕累托改进,还是为实现卡尔多-希克斯改进,都需要注意防止隐私开放和算法治理过程中导致的不平等,尽可能地扩大社会福祉。这意味着要从隐私保护视角出发研究针对数字平台的规制、税收征管和第三次分配等问题。此外,政府部门也拥有大量的个人信息,政府开放其掌握的数据并与企业交换数据,已经是普遍开展的业务,并产生了显著的经济效益(Hughes-Cromwick和Coronado,2019)。然而,目前关于政府在隐私决策和个人信息市场中的角色问题的研究还非常少,对政府与企业、社会交流个人信息时产生的公民隐私问题、企业规制问题、数据定价和交易机制问题等仍然缺乏研究,这些都是未来重要的研究方向。

① 本文中提及的个人信息,是属于隐私范畴的个人信息。

② 五本经济学期刊和两本权威综述期刊是American Economic Review、Econometrica、Journal of Political Economy、Quarterly Journal of Economics、Review of Economic Studies、Journal of Economic Literature和Journal of Economic Perspective。UTD24期刊列表请参见https://jindal.utdallas.edu/the-utd-top-100-business-school-research-rankings/。

③ 对隐私悖论研究的更详细的综述,可参见管家娃等(2016)、Kokolakis(2017)。

④ 互联网平台利用消费者行为数据进行价格歧视被通称为“杀熟”。这种现象被广泛报道,例如,腾讯网报道“平台大数据杀熟的逻辑:从几元钱试探最后从几十到上百”:https://tech.qq.com/a/20181011/001805.htm。

| [1] | 程啸. 论大数据时代的个人数据权利[J]. 中国社会科学, 2018(3): 102–122. |

| [2] | 李三希, 武玙璠, 鲍仁杰. 大数据、个人信息保护和价格歧视——基于垂直差异化双寡头模型的分析[J]. 经济研究, 2021, 56(1): 43–57. |

| [3] | 罗俊, 郭晓寒. 收入差异、不完全信息与价格歧视行为的实验研究[J]. 世界经济, 2021, 44(9): 125–153. |

| [4] | 张建强, 刘娟, 仲伟俊. 广告精准度与广告效果: 基于隐私关注的现场实验[J]. 管理科学, 2019, 32(6): 123–132. |

| [5] | Abowd J M, Schmutte I M. An economic analysis of privacy protection and statistical accuracy as social choices[J]. American Economic Review, 2019, 109(1): 171–202. |

| [6] | Acemoglu D, Makhdoumi A, Malekian A, et al. Too much data: Prices and inefficiencies in data markets[R]. NBER Working Paper, 2019. |

| [7] | Acquisti A, Grossklags J. Uncertainty, ambiguity and privacy[R]. Carnegie Mellon University Working Paper, 2005. |

| [8] | Acquisti A, Grossklags J. What can behavioral economics teach us about privacy?[A]. Acquisti A, Gritzalis S, Lambrinoudakis C, et al. Digital Privacy: Theory, Technologies, and Practices[M]. Auerbach Publications, 2007. |

| [9] | Acquisti A, John L, Loewenstein G. What is privacy worth[J]. The Journal of Legal Studies, 2013, 42(2): 249–274. |

| [10] | Acquisti A, Taylor C, Wagman L. The economics of privacy[J]. Journal of Economic Literature, 2016, 54(13): 442–492. |

| [11] | Adjerid I, Peer E, Acquisti A. Beyond the privacy paradox: Objective versus relative risk in privacy decision making[J]. MIS Quarterly, 2018, 42(2): 465–488. |

| [12] | Agan A, Starr S. Ban The box, criminal records, and statistical discrimination: A field experiment[J]. Quarterly Journal of Economics, 2018, 133: 191–235. |

| [13] | Belleflamme P, Lam W M W, Vergote W. Competitive imperfect price discrimination and market power[J]. Marketing Science, 2020, 39(5): 996–1015. |

| [14] | Benndorf V, Kübler D, Normann H T. Privacy concerns, voluntary disclosure of information, and unraveling: An experiment[J]. European Economic Review, 2015, 75: 43–59. |

| [15] | Benndorf V, Normann H T. The willingness to sell personal data[J]. Scandinavian Journal of Economics, 2017, 120(4): 1260–1278. |

| [16] | Beresford A R, Kübler D, Preibusch S. Unwillingness to pay for privacy: A field experiment[J]. Economics Letters, 2012, 117(1): 25–27. |

| [17] | Bergemann D, Bonatti A. Selling cookies[J]. American Economic Journal:Microeconomics, 2015, 7(3): 259–294. |

| [18] | Campbell J, Goldfarb A, Tucker C. Privacy regulation and market structure[J]. Journal of Economics & Management Strategy, 2015, 24(1): 47–73. |

| [19] | Casadesus-Masanell R, Hervas-Drane A. Competing with privacy[J]. Management Science, 2015, 61(1): 229–246. |

| [20] | Chen Y X, Zhang Z J. Dynamic targeted pricing with strategic consumers[J]. International Journal of Industrial Organization, 2009, 27(1): 43–50. |

| [21] | Chen Z J, Choe C, Matsushima N. Competitive personalized pricing[J]. Management Science, 2020, 66(9): 4003–4023. |

| [22] | Choi J P, Jeon D S, Kim B C. Privacy and personal data collection with information externalities[J]. Journal of Public Economics, 2019, 173: 113–124. |

| [23] | Cong L W, Xie D X, Zhang L T. Knowledge accumulation, privacy, and growth in a data economy[J]. Management Science, 2021, 67(10): 6480–6492. |

| [24] | De Corniere A, De Nijs R. Online advertising and privacy[J]. The RAND Journal of Economics, 2016, 47(1): 48–72. |

| [25] | Dengler S, Prüfer J. Consumers’ privacy choices in the era of big data[J]. Games and Economic Behavior, 2021, 130: 499–520. |

| [26] | Doleac J L, Hansen B. The unintended consequences of “ban the box”: Statistical discrimination and employment outcomes when criminal histories are hidden[J]. Journal of Labor Economics, 2020, 38(2): 321–374. |

| [27] | Dosis A, Sand-Zantman W. The ownership of data[R]. ESSEC Working Paper, 2020. |

| [28] | Gal-Or E, Gal-Or R, Penmetsa N. The role of user privacy concerns in shaping competition among platforms[J]. Information Systems Research, 2018, 29(3): 698–722. |

| [29] | Garratt R J, Van Oordt M R C. Privacy as a public good: A case for electronic cash[J]. Journal of Political Economy, 2021, 129(7): 2157–2180. |

| [30] | Goldfarb A, Tucker C. Online display advertising: Targeting and obtrusiveness[J]. Marketing Science, 2011, 30(3): 389–404. |

| [31] | Hermalin B E, Katz M L. Privacy, property rights and efficiency: The economics of privacy as secrecy[J]. Quantitative Marketing and Economics, 2006, 4(3): 209–239. |

| [32] | Huck S, Weizsacker G. Markets for leaked information[R]. SSRN Working Paper, 2016. |

| [33] | Hughes-Cromwick E, Coronado J. The value of US government data to US business decisions[J]. Journal of Economic Perspectives, 2019, 33(1): 131–46. |

| [34] | Ichihashi S. Online privacy and information disclosure by consumers[J]. American Economic Review, 2020, 110(2): 569–595. |

| [35] | Jones C I, Tonetti C. Nonrivalry and the economics of data[J]. American Economic Review, 2020, 110(9): 2819–2858. |

| [36] | Kox H, Straathof B, Zwart G. Targeted advertising, platform competition, and privacy[J]. Journal of Economics & Management Strategy, 2017, 26(3): 557–570. |

| [37] | Kummer M, Schulte P. When private information settles the bill: Money and privacy in Google’s market for smartphone applications[J]. Management Science, 2019, 65(8): 3470–3494. |

| [38] | Marreiros H, Tonin M, Vlassopoulos M, et al. “Now that you mention it”: A survey experiment on information, inattention and online privacy[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2017, 140: 1–17. |

| [39] | Montes R, Sand-Zantman W, Valletti T M. The value of personal information in online markets with endogenous privacy[J]. Management Science, 2019, 65(3): 955–1453. |

| [40] | Norberg P A, Horne D R, Horne D A. The privacy paradox: Personal information disclosure intentions versus behaviors[J]. Journal of Consumer Affairs, 2007, 41(1): 100–126. |

| [41] | Samuelson P. Privacy as intellectual property[J]. Stanford Law Review, 2000, 52(5): 1125–1173. |

| [42] | Taylor C, Wagman L. Consumer privacy in oligopolistic markets: Winners, losers, and welfare[J]. International Journal of Industrial Organization, 2014, 34: 80–84. |

| [43] | Vijayakumar N, Flournoy J C, Mills K L, et al. Getting to know me better: An fMRI study of intimate and superficial self-disclosure to friends during adolescence[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2020, 118(5): 885–899. |