2022第44卷第4期

2.哈尔滨工程大学 经济管理学院, 黑龙江 哈尔滨 150001

2.School of Economics and Management, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China

当今世界正经历百年未有之大变局,以数字技术为核心的新一轮科技革命和产业变革加速兴起,数字化转型成为企业生存发展的必然选择。如三一重工运用大数据分析、互联网、物联网等手段,发展产品全生命周期的远程诊断、故障追溯、产品监控、移动应用等智能化服务,探索工业互联网+保险创新应用,引领行业变革。美的集团推出智能煮饭机器人、智能冰箱等人工智能产品及应用,发展产品之间的广泛联接,并将转型经验封装为解决方案,创造新的利润来源。总体看,这些数字化转型赛道上的领跑者无一不关注产品服务系统(product service system,PSS)的数字化转型。PSS由产品、服务及两者互动耦合组成,是价值活动的关键产出,有效的PSS数字化转型被视为企业数字化转型成功与否的重要标志(Hausberg,2019;Vial,2019)。国际知名咨询公司埃森哲发布研究报告显示,2021年中国企业数字转型指数由2018年的37分上升至54分,其中转型成功的企业,普遍以产品和服务转型为导向建立战略格局,其突出特征是在持续深耕主营产品和服务的同时,果断拓展新的产品和服务,并在最近三年中使新产品和服务营收在总营收中的占比超过50%。可见,业界十分关注PSS数字化转型的问题。因此,需要挖掘PSS数字化转型的实现机制,为企业数字化转型实践提供指导。

从理论层面来看,虽然有些研究指出数字化转型战略以及数字化能力是PSS数字化转型最关键的环节(Chanias等,2019),反映了企业数字化转型中关键的“想转”和“能转”两方面,但这些研究相对独立,尚未意识到两者的影响效果相互补充又相互制约,一方的缺失势必会腐蚀整体的优势和作用的发挥,带来不同的PSS数字化转型产出,因而已有文献对现实中企业数字化转型现象的解释力不足。事实上,PSS数字化转型不仅要考虑战略层面的顶层设计,还要将战略与具体实施的数字化能力结合起来,这也符合战略构型理论和动态能力理论的观点。战略构型理论认为,数字化转型战略是企业数字化转型过程中的战略布局与战略重构,企业在由原有战略向新战略转变的过程中,需要重新思考经营模式、战略目标、技术条件、业务结构等要素特别是所需能力的变化,只有在数字化转型战略的指导下实现多个关键要素的“重新构造”和组织内外部环境的“再匹配”,推动组织内部要素再次达到“稳定”状态,才能实现真正的数字化转型(赵洪瑞等,2019)。动态能力理论认为,数字化能力是数字时代动态能力的一种具体表现,支持企业分析、解释和评估数据与信息,为PSS数字化转型活动中的创建、更新、重新配置资源提供工具性支持(李树文等,2021),竞争优势和产出由战略指导下合理配置数字化能力从而有效利用独特的大数据资源决定(Black和Boal,1994;赵立龙和魏江,2015)。由此可以推断数字化转型战略与数字化能力之间的关系,即数字化转型战略指引数字化能力的培养和构建,而数字化能力又是数字化转型战略实施的重要基础能力,支撑战略调整和变化(Wang等,2020),制约战略实施的过程和效果(Grant,1996)。由此,不同水平的数字化转型战略和数字化能力形成的不同组合分别如何影响PSS数字化转型值得进一步讨论,这是本文拟解决的核心问题。

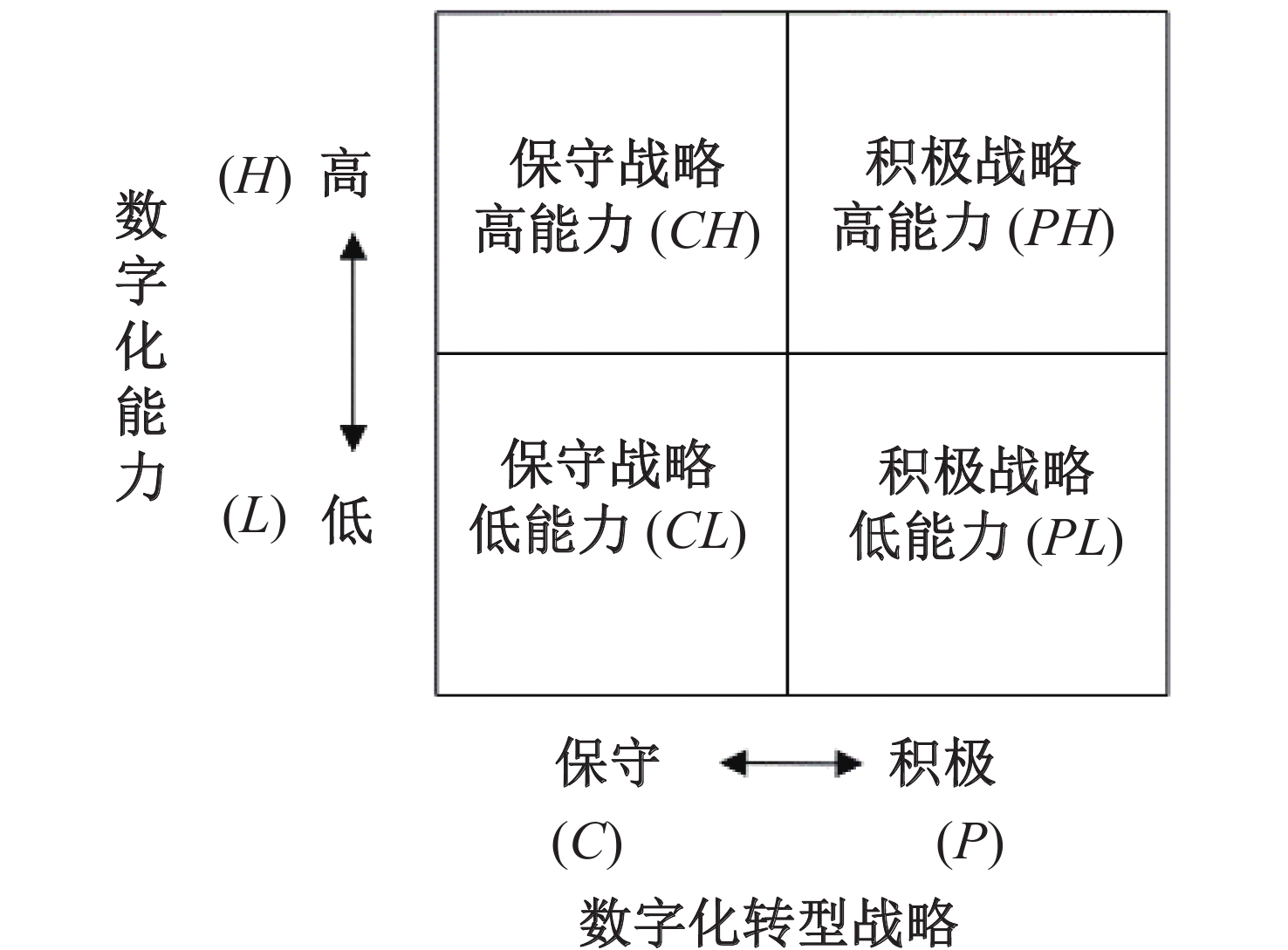

基于此,本文试图开展一些创新性工作,根据数字化转型战略和数字化能力水平,划分积极战略—高能力、积极战略—低能力、保守战略—高能力、保守战略—低能力四种组合,并探讨不同战略和能力组合对PSS数字化转型的影响。由于保守战略—低能力组合的企业并没有实际开展数字化转型,并不具有讨论意义。因而,本文主要剖析了前三种组合对企业PSS数字化转型的影响。

本文尝试在以下方面有所贡献:第一,与现有主要聚焦产品数字化转型的研究相比,进一步明晰PSS数字化转型中产品数字化转型、服务数字化转型的内涵和特征,深入分析产品与服务数字化转型的互动耦合关系,回应传统创新理论在数字化情境中解释力不足的问题,丰富PSS数字化转型研究。第二,与现有单独讨论数字化转型战略和数字化能力的研究相比,首次构建二维四象限组合矩阵,探讨和检验两者的不同组合对企业PSS数字化转型的影响,为数字化转型战略与数字化能力研究提供新的视角。第三,与现有分别针对数字化转型和服务化的研究相比,讨论产品与服务数字化转型的互动耦合关系,以及前因变量和影响机制,在需求拉动的服务化和技术推动的数字化转型这两个相对独立领域之间建立联系。同时对于企业如何利用数字化转型战略和数字化能力促进PSS数字化转型提供实践启示。

二、研究基础与研究假设(一)研究基础

1.数字化转型战略

数字技术对企业内部运行和外部环境的几乎所有方面都产生了变革性影响,制定和实施数字化转型战略已成为传统企业应对这种挑战的有力回应(Chanias等,2019)。从根本上讲,数字化转型不是技术问题,而是战略问题(Warner和Wäger,2019),企业需要从战略管理高度规划、协调和推进复杂的数字化转型前准备、转型过程以及转型后发展问题(Matt等,2015)。因此,制定和实施清晰科学的数字化转型战略对于传统企业转型成功至关重要。数字化转型战略的已有研究主要涉及内涵和维度、动态性和影响结果等。Matt等(2015)提出数字化转型战略是指支持企业由数字技术应用所带来的战略转型以及转型中或转型后企业运营发展的战略定位,是指导和支持数字化转型的蓝图,包括数字技术使用、价值创造变化、结构变化和财务等方面。Hess等(2016)进一步将这四个维度细化为11个题项,并通过案例访谈方法予以验证和调整。Sebastian等(2017)基于25家数字化转型企业实践,提出大企业数字化转型的两个关键战略是用户参与战略和数字化解决方案战略。有些学者关注了数字化转型战略的动态性,例如Chanias等(2019)构建了数字化转型战略制定和执行过程的整合模型,指出数字化转型战略融合了信息系统战略和商业战略,是高度动态的调整和变化过程,包含一系列的关键决策活动。此外,还有学者开始尝试利用实证研究方法探讨影响结果,例如Wang等(2020)利用中国企业数字化转型的182份问卷样本数据,讨论数字化转型战略对提升长短期数字化转型绩效的微观机制。

2.数字化能力

数字技术为转型提供了基本的技术工具,是驱动企业数字化转型的引擎。企业是否有能力利用数字技术,感知、抓取复杂市场变化,灵活整合和配置各类要素资源(Vial,2019),能够在一定程度上解释企业转型的效率和有效性。因此,数字化能力能够反映企业对数字技术的利用程度,成为企业数字化转型的关键影响因素。Lenka等(2017)以四个工业制造企业的定性数据为基础,提出数字化能力是指企业利用数字技术,分析、选择和批判性地评价数据和信息,并将其进行共享和协作,从而创造价值的潜力,包含智能能力、连接能力和分析能力。其中智能能力是配置智能硬件组件的能力,保障在低人为干预的情况下感知和捕获信息,涉及硬件组件升级(如软件应用程序)以及产品使用状况收集等;连接能力是通过无线通信连接数字化产品的能力,涉及信息或信号从智能产品传输到存储和处理中心(如云上虚拟化)以及智能产品之间的连接;分析能力是将数据转化为有价值的方案和可操作指令的能力,涉及开发规则、业务逻辑和算法,利用信息或数据预测运行状态(如预测设备更换时间)以及为用户需求提供方案。数字化能力通过感知机制识别、评估和满足特定客户的需求,通过响应机制对用户需求的变化做出快速和主动反应,从而与用户实现价值共创。

3.数字化转型战略和数字化能力的组合矩阵

对数字化转型战略和数字化能力不同组合的讨论既可以分类深入探究不同组合下两者互补联合的影响,又能够进一步解释战略构型理论和动态能力理论中关于战略与能力共同构建竞争优势从而实现转型的论断。以数字化转型战略和数字化能力水平为基准,构建两者之间的二维四象限组合矩阵,包括积极战略—高能力(PH)、积极战略—低能力(PL)、保守战略—高能力(CH)和保守战略—低能力(CL)(见图1)。数字化转型战略(积极/保守)体现了企业实施数字化转型的预期状态好坏和努力程度高低,数字化能力(高/低)体现了企业智能能力、分析能力和连接能力的大小。

|

| 图 1 数字化转型战略和数字化能力组合矩阵 |

4.PSS数字化转型

数字化正在向传统的产品服务创新理论发起挑战。数字技术的开放性、可供性和可再生性使企业产品和服务的重新整合和重新使用变得更加容易(Nambisan等,2019),PSS表现出前所未有的混乱性、模糊性、多样性和波动性(Lyytinen等,2016)。产品服务边界不明晰、生命周期不固定、参与主体更广泛、过程和产出不可分等新表现挑战了传统创新理论中产品和服务拥有稳定和固定边界等假设前提(Yoo,2012;刘洋等,2020),致使传统创新理论对数字化情境中产品和服务创新实践的解释力严重不足。Nambisan(2017)、谢卫红等(2020)等学者也呼吁对产品和服务创新理论进行更深入的探究。PSS数字化转型涉及产品数字化转型、服务数字化转型,以及产品与服务关系转型。数字化转型战略和数字化能力作为关键的影响因素,如何对PSS数字化转型产生影响值得深入研究。

(1)产品数字化转型

产品数字化转型是利用各种数字技术的组合,推动现有产品实现升级,同时推出新产品的过程(刘洋等,2020)。本文认为产品数字化转型的特征主要体现在形态、特性、功能、逻辑等方面。

从形态看,产品主要包括两大类:数字技术赋能物理实体的数字化产品和纯数字产品(刘洋等,2020)。前者利用数字和网络信息使物理部件本身价值得以强化提升,体现了作用于“物体”的属性趋向(罗建强和蒋倩雯,2020),如智能手机通过物理部件、数字部件、互联部件的结合改变了产品的体系架构,产生数字实体性(Lyytinen等,2016)。后者本身不具有实体性,完全依托于数字基础设施存在,可以针对不同用户需求快速地重新整合和重新使用(Yoo等,2010),体现了“虚拟”属性趋向,如在线商城中的APP。从特性看,数字化转型产品具有收敛性和自生长性(刘洋等,2020),收敛性指产品边界变得模糊和可流动(Nambisan,2017),如智能手机在首次购买时并不完整,需要安装应用程序将新功能结合到现有产品中,这打破了传统产品创新理论中固定边界的假设。由于数字技术是可自我参照、可延展和可重新编辑的,产品数字化转型呈现出持续不断进化的自生长性,具有高度可塑性和动态性(Yoo等,2012),一方面催生新的创新快速出现,但同时产品转型难以控制和预测(Nambisan,2017),如APP根据用户使用和反馈进行实时地迭代升级,这挑战了传统产品创新理论中有关生命周期的假设。从功能看,产品的数字化通过将功能从形式和内容从媒介中分离(Yoo,2010),使企业可以实时收集产品信息进而及时发现和响应“用户痛点”,扩大功能,增加自分析、自检测、自升级等新功能,形成与用户动态需求的良性匹配(Visnjic等,2016)。从逻辑看,产品数字化转型依赖适应逻辑。适应逻辑涉及企业依托平台进行数据驱动,利用用户的海量数据获取丰富的市场需求信息,大幅提升与用户互动频率和反馈速度,在产品功能或形态上进行实时调整,从而提高产品与用户需求的适配度(肖静华等,2020)。这与通过事前计划的方式确定产品形态、功能和特性,对用户需求反应能力不足的传统产品创新过程存在很大差别。

(2)服务数字化转型

产品为企业创造价值的空间正在不断受到侵蚀,服务正在从产品的附属品成长为价值增值的主要环节(姜铸和李宁,2015)。服务数字化转型是指利用数字技术与用户进行深度交互,为用户升级现有服务流程,提供新的数字服务内容和交付方式的过程(Paschou等,2020)。本文认为服务数字化转型的特征主要体现在形态、特性、功能、逻辑等方面。

从形态看,服务主要包括支持用户产品的数字化服务和支持用户行为的数字化服务两类(胡查平等,2018)。前者以智能连接产品为载体,利用数字技术提升服务质量及其与产品的匹配性,如针对产品销售的在线客服服务。后者指支持客户行为或运营的服务,如制造企业为用户提供数字化的云服务、生产系统设计等数字化服务。从特性看,数字化转型服务除具有收敛性和自生长性(刘洋等,2020),还拥有可嵌入性和显化性(罗建强和蒋倩雯,2020)。数字化服务的边界不断扩大,内容和形式不断优化,能够与产品进行任意组合形成协同效应,价值性也被企业和用户识别与认知。从功能看,服务的不可预测性和非线性加强,功能不断扩展,包括辅助产品销售、增加产品附加值等简单功能,以及为用户提供个性化和全周期解决问题的方案等复杂功能。从逻辑看,服务数字化转型也依赖于适应逻辑,强调企业与用户互动合作,通过信息的即时交互和即时反馈不断验证和及时调整服务,以适应环境的不确定性(肖静华等,2020)。

(3)产品数字化转型与服务数字化转型之间的互动耦合关系

企业不再单纯提供产品或服务,而是以用户为中心,提供各类产品与服务的组合包(张睿君等,2020)。在PSS数字化转型的过程中,产品与服务之间的关系发生了质的变化。罗建强和蒋倩雯(2020)提出产品数字化转型和服务数字化转型在适度范围内具有“推拉式”的互动耦合关系,产品数字化转型为服务数字化转型提供物理或虚拟载体,对服务数字化转型具有推动作用,同时,服务数字化转型是产品数字化转型的重要补充和拓展,也是产品数字化转型的必然要求,又存在反向拉动作用,两类转型能够互相促进创造更大价值,这种互动耦合关系主要体现为以下两个方面:首先,产品数字化转型和服务数字化转型之间形成互相促进的耦合关系。依据与多主体的实时、双向交互,合理布局产品与服务数字化转型的顺序、规模、策略,进而使两类转型产出形成相互支撑、协同互补之势。其次,服务数字化转型可以适度超前于产品数字化转型。产品数字化转型通常资源约束更强,路径依赖效应明显,而服务数字化转型较为“柔性”,价值创造空间大,易于超前。超前部署服务有助于感知、捕捉和利用新的服务机会,识别和收集用户对于产品升级和创新的大数据信息,强化对产品数字化转型的驱动作用。

(二)研究假设

1. PH组合下,数字化转型战略和数字化能力对PSS数字化转型的影响

数字化转型战略和数字化能力均处于较高水平的企业不仅高度重视数字化转型,也有能力进行数字化转型,即“想转”又“能转”。积极数字化转型战略和高数字化能力的互补联合水平越高,产品数字化转型水平越高。首先,从产品架构角度来看,积极数字化转型战略和高数字化能力的互补联合促进产品分层模块架构的构建与创新,促进产品数字化转型。随着制造企业越来越多地将数字组件嵌入到产品中,出现了一种兼具灵活性和适应性的新型产品架构,即分层模块架构(Yoo等,2010),模块化的主要目标是减少复杂性和增加灵活性。分层模块架构是物理产品模块架构和数字技术分层组件的混合体,包括硬件层(如计算机硬件)、网络层(如网络标准)、应用层(应用功能)和内容层(如文本声音),通过跨层次的松散耦合产生强大的生成能力。例如更新的数据内容可以灵活导入地图应用,而地图应用又基于不同的网络标准捆绑在台式电脑、移动电话、汽车等不同的设备上,产品创新可以在任何层次独立出现并导致对其他层级的连锁效应(余江等,2017)。积极数字化转型战略能够总体设计和指导资源与能力的配置和使用,驱动企业构建和升级产品分层模块架构,进行组件间、模块间、产品间、产业与环境间的互动和创新。而高数字化能力能够保障数字化转型战略的执行,其中智能能力支持企业配置硬件层和升级硬件组件,连接能力支持企业在网络层搭建无线通信网络连接数字产品,分析能力支持企业在应用层和内容层将数据转化为指令和内容,形成可视化模拟,为实现产品创新升级做准备。因此,以积极数字化转型战略为指导,高数字化能力为支撑,两者互补联合推动产品分层模块架构的构建以及单一层次上不同产品要素的水平整合和不同层次间的垂直耦合,通过与用户实时互动灵活添加新的功能和设计,进行自我生长和更新,实现产品数字化转型。

其次,从用户需求角度来看,积极数字化转型战略和高数字化能力的互补联合推动企业收集和利用用户数据,挖掘和满足用户需求,促进产品数字化转型。积极数字化转型战略作为一个长期目标管理数字化转型过程(Matt等,2015),协调、优化和推进转型努力,注重对用户数据的迅速收集和分析,挖掘用户需求,追求新发展机遇。而高数字化能力保证企业与用户之间的关系强度和信息共享速度,实时掌握用户需求,其中连接能力能够优化升级交易平台和交流平台,使动态功能和实时管理成为现实,智能能力能够降低大数据的获取成本和难度以及与用户之间的沟通成本,提供产品转型的潜在机会,分析能力能够通过数据分析评估风险并以较低的边际成本高效配置资源,将获取的全周期用户大数据转化为具有操作价值的预测性洞察力,开拓新业务领域,并不断完善数字化转型战略。因此,积极数字化转型战略提供了产品数字化转型的未来发展愿景、行动纲领和策略(Pihir等,2019),高数字化能力在其中起到保障执行的作用,两者互补联合驱使企业通过深度分析实时数据更清晰更快速地捕捉用户显性需求,从而快速迭代完善现有产品,并挖掘和引领用户的潜在需求,从而开发具有新颖性和独特性的新产品,实现产品数字化转型。基于以上,本文提出如下假设。

H1a:积极战略—高能力组合下,数字化转型战略和数字化能力的互补联合水平越高,产品数字化转型水平越高。

积极数字化转型战略和高数字化能力的互补联合水平越高,服务数字化转型水平越高。首先,从服务架构角度来看,积极数字化转型战略和高数字化能力的互补联合促进服务模块化架构的构建与组合,促进服务数字化转型。服务模块之间的设计和改进通过标准化界面进行互动,能够提高外部内联性和内部标准化,促进模块内升级及模块间重组,满足定制化需求(Gremyr等,2019),例如汽车金融服务可以分解为众多松散或独立的模块,包括分期付款服务模块、融资租赁服务模块、再融资模块和信托租赁服务模块等,通过特定的联系规则在模块之间进行联结和协作,快速反应用户的动态化和个性化需求(余长春等,2013)。服务模块化架构的构建和管理依赖于积极数字化转型战略,即数字化转型战略指导企业积极建立和升级服务模块化架构。数字化能力支持企业开发“外部”标准化接口来定义服务模块之间的关系,其中智能能力、分析能力能够收集和匹配大量信息,建立大数据知识库模块支撑上层模块发展,连接能力支持用户参与服务全周期每个模块的研发与服务活动,允许定制服务模块组合创建个性化服务。因此,实行积极数字化转型战略的企业努力建立和升级服务模块化架构,而高数字化能力使企业能够持续升级和创新服务模块,两者互补联合推动企业根据用户需求快速匹配服务模块,提高服务灵活性和多样性,实现服务数字化转型。

其次,从与用户共创角度来看,积极数字化转型战略和高数字化能力的互补联合促进与用户之间的协同合作,促进服务数字化转型。积极数字化转型战略将用户视为价值创造的主体,改变企业与用户之间传统的角色和互动方式,将交易关系转化为价值共创关系。高数字化能力提供了新的服务内容和交付方式,其中智能能力提供软件应用程序和数字用户界面,收集关于服务状况和用户对服务使用情况的信息,连接能力支持企业与用户之间双向、实时地共享与交换要素资源,有助于开辟新的价值创造场景,分析能力使企业能够依据实时信息柔性化调整和个性化推荐服务方案。因此,积极数字化转型战略引导企业的资源配置与战略行动,高数字化能力支持多主体之间双向、实时地共享与交换要素和资源,两者互补联合推动企业与用户之间建立新的网络和价值链,促进关于服务的创意、想法、资源的深度互动,以共同创造价值(Lucas等,2013),实现服务数字化转型。基于以上,本文提出如下假设。

H1b:积极战略—高能力组合下,数字化转型战略和数字化能力的互补联合水平越高,服务数字化转型水平越高。

积极数字化转型战略和高数字化能力的互补联合水平越高,产品与服务数字化转型的互动耦合关系水平越高。构建产品和服务的协同优势是制造企业提升竞争优势的关键。坚持积极数字化转型战略的企业,以创造顾客价值为基本出发点,构建灵活的产品和服务模块设计机制,灵活配置资源以快速匹配产品和服务模块(Nakos等,2019),形成互补支撑之势,避免无序和混乱。同时高数字化能力使企业能够利用生成的数据,通过在线和移动服务来补充产品的功能和价值,新技术整合速度的不断提升帮助制造企业根据实时的用户需求数据不断推进产品、服务中模块的升级和耦合。因此,积极数字化转型战略的企业为满足用户需求努力推进产品和服务模块之间的快速匹配和有序发展,高数字化能力帮助企业持续升级和创新产品服务模块适应性和灵活性,两者互补联合增强产品和服务的可组合性和可拓展性,使产品和服务的数字一体化解决方案成为可能(Rymaszewska等,2017),甚至出现服务的前瞻性创新,进而带来产品与服务数字化转型的紧密协同。基于以上,本文提出如下假设。

H1c:积极战略—高能力组合下,数字化转型战略和数字化能力的互补联合水平越高,产品数字化转型和服务数字化转型的互动耦合关系水平越高。

2. PL组合下,数字化转型战略和数字化能力的互补联合对PSS数字化转型的影响

积极数字化转型战略和低数字化能力的互补联合水平越高,服务数字化转型水平越高。数字化转型战略处于较高水平,而数字化能力处于较低水平的企业高度重视数字化转型以把握弯道超车的机遇,却尚未形成足够的数字化能力进行转型,即“想转”又“转不动”。积极数字化转型战略将数据驱动的理念、方法、机制根植于企业发展全局,通过一系列决策活动指引企业努力推进产品数字化转型和服务数字化转型,但低数字化能力意味着无法充分收集和利用产品和服务的数据资源潜力,难以完全把握用户需求,限制了产品与服务数字化转型的内容和深度,尤其对于推进较为“刚性”且创新约束高的产品数字化转型而言更是困难重重。与此同时,积极数字化转型战略强调对数字技术的利用和部署(Hess等,2016),制定长远数字化发展规划,指明每一时期转型的发展方向和重点,驱使企业在资源约束下努力寻找新的途径,努力借助外部力量(如融资或加入互联网平台)获得基础数字技术使用权,满足最基本的数字化运营需求。由于服务数字化转型的路径依赖和资源约束更弱,可以适度超前于产品数字化转型,此时企业将优先进行服务数字化转型,开发新服务组件或模式,与用户建立情感的属性趋向和长期业务关系,帮助用户更好地使用产品或享受服务带来的效用,拓展服务价值创造空间,建立市场差异化优势(罗建强和蒋倩雯,2020)。因此,数字化转型战略指引企业推进产品与服务数字化转型,但受制于低数字化能力,无法充分激发数据利用潜力,很难推进创新要求更高的产品数字化转型,发展路径依赖和资源约束更弱的服务数字化转型成为首选。基于以上,本文提出如下假设。

H2:积极战略—低能力组合下,数字化转型战略和数字化能力的互补联合水平越高,服务数字化转型水平越高。

3. CH组合下,数字化转型战略和数字化能力的互补联合对PSS数字化转型的影响

保守数字化转型战略和高数字化能力的互补联合水平越高,产品数字化转型水平越高。数字化转型战略处较低水平,而数字化能力处于较高水平的企业出于路径依赖或转型的风险性,并不主动寻求较大幅度的数字化转型,但在政策鼓励或环境影响下通过技术沉淀、购买或外包等形式拥有一定的数字化能力,即“能转”却“不想转”。高数字化能力基于嵌入在产品之中的传感器和执行器以及提供服务的网络系统,提升用户活动和参与行为的可数据化程度和速度,数据具有高易获得性和高商业价值性(Erevelles等,2016),但保守数字化转型战略限制了数据资源创新价值潜力的充分发挥,致使企业难以突破原有的业务范围,又因为服务的无形性和价值创造的不可预见性,因而这类企业不倾向于推进较为“柔性”且需要高创新主动性的服务数字化转型,而倾向于升级原有产品。与此同时,高数字化能力为产品新的功能性、更高的可靠性、更高的效率性提供了可能性和机会(Lenka等,2017),支持产品的自我学习和升级,并通过产品与用户充分连接和整合进一步发展预测性的洞察力,为企业适时调整数字化转型战略进而创新业务提供依据。因此,数字化能力为充分利用数据进而创新产品和服务做好准备,但保守战略限制了企业拓展业务范围和激发创新潜力,进行高创新主动性的服务数字化转型意愿不强,更倾向于升级原有产品。基于以上,本文提出如下假设。

H3:保守战略—高能力组合下,数字化转型战略和数字化能力的互补联合水平越高,产品数字化转型水平越高。

据此,本文旨在剖析数字化转型战略和数字化能力在PH、PL、CH三种组合下两者的互补联合对PSS数字化转型的影响,理论模型如图2所示。

|

| 图 2 理论模型 |

(一)数据收集

本文采用问卷调查的方式开展实证研究。调查对象为制造企业,主要对长春市、珠海市、青岛市、济南市、北京市等地的制造企业展开问卷调查。本文采用时滞调查法,分两阶段进行,邀请企业的高管人员分阶段填写调查问卷,第一阶段填写基础信息、数字化转型战略、数字化能力的问卷题项,第二阶段填写产品数字化转型、服务数字化转型的问卷题项。共发放调查问卷425份,回收292份,剔除无效问卷后最终得到246份有效问卷,有效问卷回收率57.88%。

根据企业年龄、企业规模、企业性质等特征对样本数据进行统计分析。企业年龄以8—15年为主,占比48%,企业规模以500—1000为主,占比37.7%,企业性质中的国有控股企业占比38.6%。

(二)研究量表

本文借鉴相关变量的成熟量表,并利用逆向翻译法对问卷中的语言和表达方式进行修正。本文采用Likert-7量表,受试者被要求对每个题项进行1分(表示强烈不同意)到7分(表示完全同意)的评分。(1)数字化转型战略主要参考Hess等(2016)开发的量表,使用11个题项进行测量。Cronbach's a系数为0.962。(2)数字化能力主要参考Lenka等(2016)开发的量表,使用6个题项进行测量。Cronbach's α系数为0.932。(3)产品数字化转型主要参考Brown和Eisenhardt(1995)、李随成等(2013)开发的量表,使用4个题项进行测量。Cronbach's α系数为0.789。(4)服务数字化转型主要参考Bilderbeek和den Hertog(1998)、姜铸和李宁(2015)开发的量表,使用4个题项进行测量。Cronbach's α系数为0.716。(5)本文以企业年龄、企业规模、企业性质为控制变量。企业年龄按成立年数1—5年取“1”,5—8年取“2”,8—15年取“3”,15年以上取“4”。企业规模按全职工数0—200人取“1”,200—500人取“2”,500—1000人取“3”,1000—5000人取“4”,大于5000人取“5”。企业性质中非国有企业编码为“0”,国有企业为“1”。

四、研究结果分析(一)信效度分析

本文利用SPSS24.0和Mplus7.4软件进行信效度检验。得到各量表题项标准化因子载荷最低值为0.605大于0.6且无跨载荷,题项信度SMC最低值为0.367大于0.36,组合信度CR最低值为0.716大于0.7。本文选用与内容契合且广泛引用的量表,并进行多次修改和完善保证内容效度。根据表1,四因子载荷拟合指标均达到适配标准且优于其他因子说明变量间具有一定区分效度,单因子拟合最差说明样本数据的共同方法偏差不严重。综上所述,量表信效度表现较理想。

| 模型 | χ² | df | RMSEA | CFI | TFI | SRMR |

| 四因子 | 460.705 | 269 | 0.054 | 0.957 | 0.952 | 0.037 |

| 三因子 | 1328.386 | 272 | 0.126 | 0.761 | 0.736 | 0.109 |

| 二因子 | 1375.887 | 274 | 0.128 | 0.750 | 0.727 | 0.111 |

| 单因子 | 1581.389 | 275 | 0.139 | 0.704 | 0.677 | 0.119 |

| 注:四因子模型:包含数字化转型战略、数字化能力、产品数字化转型、服务数字化转型四个因子。三因子模型:基于四因子模型,合并数字化转型战略和数字化能力为一个因子。二因子模型:合并数字化转型战略、数字化能力为一个因子,合并产品数字化转型、服务数字化转型为一个因子。单因子:合并四个变量为一个因子。 | ||||||

(二)描述性统计

对控制变量和核心变量进行描述性统计分析(见表2)可知,核心变量之间呈现出显著的正相关关系。由各量表的信效度和相关系数表现可以发现,不同来源的量表具有一定的兼容性,可以进行下一步假设检验。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||

| 1 | age | |||||||

| 2 | size | 0.360** | ||||||

| 3 | nature | 0.236** | 0.198** | |||||

| 4 | DS | 0.069 | 0.192** | −0.144* | ||||

| 5 | DC | 0.001 | 0.200* | −0.048 | 0.499** | |||

| 6 | DTP | 0.137* | 0.211** | −0.003 | 0.477** | 0.451** | ||

| 7 | DTS | 0.211** | 0.181** | −0.013 | 0.420** | 0.441** | 0.497** | |

| Mean | 3.077 | 3.357 | 0.386 | 5.243 | 4.926 | 5.171 | 5.057 | |

| S.D. | 0.776 | 0.922 | 0.487 | 0.914 | 1.092 | 0.952 | 0.903 | |

| 注:*、**表示在10%、5%水平上显著;age为企业年龄,size为企业规模,nature为企业性质,DS为数字化转型战略,DC为数字化能力,DTP为产品数字化转型,DTS为服务数字化转型,下同。 | ||||||||

(三)假设检验

借鉴卢艳秋等(2017)的分类方法,利用SPSS24.0采用K—平均值聚类分析,将聚类数设定为2,ANOVA检验结果显示变量在类间分布均有差异(p<0.001),再根据数字化转型战略和数字化能力各分两类形成四组数据,分别对应四种组合。结合本文研究目的和假设,分别对积极战略—高能力组合(N=120)、积极战略—低能力组合(N=61)、保守战略—高能力组合(N=32)等三种组合的样本数据进行分析。其中积极战略—高能力组合的产品数字化转型平均值为5.63,大致呈现扁平的左偏分布,服务数字化转型平均值为5.59,大致呈现扁平的左偏分布,产品数字化转型与服务数字化转型的乘积项大致呈现尖峭的左偏分布;积极战略—低能力组合的服务数字化转型平均值为4.80,大致呈现扁平的左偏分布;保守战略—高能力组合的产品数字化转型平均值为5.03,大致呈现扁平的左偏分布。三种组合下的K-S检验、S-W检验的结果均显示p<0.001,并利用散点图、Q-Q图辅助判断,最后得到样本数据通过了正态性检验。

首先,检验假设H1a、H1b、H1c。在积极战略—高能力组合下,Model2结果表明数字化转型战略和数字化能力的乘积项(β=0.428,p<0.001)对产品数字化转型有显著正向影响,假设H1a得到支持。Model8结果表明数字化转型战略和数字化能力的乘积项(β=0.489,p<0.001)对服务数字化转型有显著正向影响,假设H1b得到支持。Model14结果表明数字化转型战略和数字化能力的乘积项(β=0.389,p<0.01)对产品与服务数字化转型的乘积项有显著正向影响,假设H1c得到支持。

其次,检验假设H2。在积极战略—低能力组合下,Model4结果表明数字化转型战略和数字化能力的乘积项(β=0.222,p>0.05)对产品数字化转型的正向影响不显著,Model10结果数字化转型战略和数字化能力的乘积项(β=0.389,p<0.05)对服务数字化转型有显著正向影响,说明数字化转型战略和数字化能力的互补联合能够促进服务数字化转型,假设H2得到支持。

最后,检验假设H3。在保守战略—高能力组合下,Model6结果表明数字化转型战略和数字化能力的乘积项(β=0.389,p<0.001)对产品数字化转型有显著正向影响,Model12结果数字化转型战略和数字化能力的乘积项(β=0.158,p>0.05)对服务数字化转型的正向影响不显著,说明数字化转型战略和数字化能力的互补联合能够促进产品数字化转型,假设H3得到支持。

|

变量 |

产品数字化转型 | |||||

| 积极战略—高能力 | 积极战略—低能力 | 保守战略—高能力 | ||||

| Model1 | Model2 | Model3 | Model4 | Model5 | Model6 | |

| age | 0.158 | 0.110 | 0.119 | 0.114 | 0.233 | 0.137 |

| size | 0.203* | 0.175 | 0.107 | 0.108 | 0.042 | −0.076 |

| nature | −0.178 | −0.133 | 0.167 | 0.189 | −0.046 | −0.095 |

| DS×DC | 0.428*** | 0.222 | 0.389*** | |||

| R² | 0.088 | 0.211 | 0.068 | 0.079 | 0.250 | 0.530 |

| Adj_R² | 0.066 | 0.184 | 0.019 | 0.013 | 0.170 | 0.460 |

| F | 4.359** | 7.553*** | 1.390 | 1.199 | 3.110* | 7.606*** |

| 注:*代表p <0.05,**代表p <0.01,***代表p <0.001,下同。 | ||||||

|

变量 |

服务数字化转型 | 产品数字化转型×服务数字化转型 | ||||||

| 积极战略—高能力 | 积极战略—低能力 | 保守战略—高能力 | 积极战略—高能力 | |||||

| Model7 | Model8 | Model9 | Model10 | Model11 | Model12 | Model13 | Model14 | |

| age | 0.194 | 0.142 | 0.213 | 0.204 | 0.276 | 0.237 | 0.196 | 0.156 |

| size | 0.120 | 0.091 | 0.015 | 0.018 | −0.273 | −0.321 | −0.050 | −0.075 |

| nature | 0.017 | 0.071 | −0.063 | −0.025 | −0.135 | −0.155 | −0.086 | −0.045 |

| DS×DC | 0.489*** | 0.389* | 0.158 | 0.389** | ||||

| R² | 0.070 | 0.204 | 0.115 | 0.238 | 0.164 | 0.179 | 0.026 | 0.131 |

| Adj_R² | 0.047 | 0.177 | 0.070 | 0.183 | 0.074 | 0.057 | 0.002 | 0.101 |

| F | 3.047* | 7.256** | 2.976* | 4.133** | 1.827 | 1.471 | 1.224 | 4.017** |

(四)稳健性检验

由于本文使用Likert-7级量表测量变量,因而3、4、5分为中间水平数值,又结合数字化转型战略和数字化能力的平均值在5分左右,最终选取数字化转型战略和数字化能力测量值大于5或小于5作为新的分类划分标准,并采用路径分析方法,再次对假设进行检验。利用Mplus7.4软件进行路径分析,得到PH组合下数字化转型战略和数字化能力的乘积项到产品数字化转型和服务数字化转型及其互动耦合关系的路径系数分别为0.530(p<0.001)、0.515(p<0.001)和0.347(p<0.01),PL组合下数字化转型战略和数字化能力的乘积项到服务数字化转型的路径系数分别为0.472(p<0.05),CP组合下数字化转型战略和数字化能力的乘积项到产品数字化转型的路径系数分别为0.482(p<0.01),该结果与前文结论一致,因而结论是稳健的。

五、结论与展望(一)讨论与结论

本文根据战略构型理论和动态能力理论,基于(积极/保守)数字化转型战略和(高/低)数字化能力水平划分二维四象限组合,围绕不同组合下数字化转型战略和数字化能力的互补联合如何影响PSS数字化转型的核心问题展开讨论。主要研究结论如下:

第一,在积极战略—高能力组合下,企业“想转”又“能转”。(1)数字化转型战略和数字化能力的互补联合水平越高,产品数字化转型水平越高。基于产品架构角度,数字化转型战略指引企业构建和创新产品分层模块架构,数字化能力保障数字化转型战略执行,两者的互补联合促进单一层次不同要素水平整合和不同层次间的垂直耦合,促进产品数字化转型。基于用户需求角度,数字化转型战略指导对更大范围和更多来源的用户数据进行有效识别与处理,数字化能力支撑战略实施,降低交易和协调成本,形成洞察力,两者的互补联合使企业掌握和引领用户的显性和潜在需求,根据用户需求和反馈快速试错迭代,不断完善现有产品和创造新产品。(2)数字化转型战略和数字化能力的互补联合水平越高,服务数字化转型水平越高。基于服务架构角度,数字化转型战略指导企业建立和升级服务模块化架构,数字化能力支持模块标准化接口建立和模块升级,两者的互补联合推动服务模块改进升级和灵活重组,促进服务数字化转型。基于与用户共创角度,数字化转型战略驱使企业与用户建立新的联结方式和交易机制,建立紧密关系共创价值关系,数字化能力借助新介质使得共创合作成为可能,支持服务适应动态的用户需求,实现服务升级和创新。(3)数字化转型战略和数字化能力的互补联合水平越高,产品数字化转型和服务数字化转型的互动耦合关系水平越高。数字化转型战略指引企业构建灵活的产品和服务模块设计机制,数字化能力帮助企业根据用户需求使用和反馈数据,推进产品、服务模块的升级和耦合,两者互补联合提高产品和服务的适应性和扩展性,支持产品和服务模块灵活组合以及服务的前瞻性创新。

第二,积极战略—低能力组合下,数字化转型战略和数字化能力的互补联合水平越高,服务数字化转型水平越高,而保守战略—高能力组合下,数字化转型战略和数字化能力的互补联合水平越高,产品数字化转型水平越高。“想转”又“转不动”的企业实施积极数字化转型战略,但受制于自身数字化能力水平,只能在借助外部力量满足基本数字技术需求基础上,优先发展资源约束更弱且可适度超前的服务数字化转型作为当前时期的发展方向和重点。“能转”却“不想转”的企业拥有一定数字技术基础,但保守数字化转型战略决定了企业难以突破或颠覆原有的业务范围,而服务的价值不可预见性和高创新主动性使企业望而却步,从而更倾向于利用数字化能力升级现有产品。

(二)理论贡献

第一,与现有主要针对传统产品和服务创新的研究不同,本文明晰了数字化转型新情境下涌现出的PSS数字化转型中产品数字化转型、服务数字化转型及其互动耦合关系等新变量的内涵和特征,并推进了PSS数字化转型研究在前因变量和研究方法等方面的深入,有力回应了余江等(2017)、Nambisan(2017)对于推进PSS数字化转型研究的呼吁。传统的创新理论的创新围绕预定目标展开、创新主体的范围有限、产品和服务边界固定、产品和服务遵循一定的生命周期等假设已经被数字化转型情境下出现的新表现打破,这些新表现包括过程的规划性和目的性降低、参与主体多元化、产品和服务边界模糊化、可快速进行迭代升级、产出与过程不可分等。目前研究对于这些新表现带来的产品与服务数字化转型新的内涵特征仍不明晰,也没有建立起严格的研究假设或经过科学的定量方法检验,导致产品与服务数字化转型研究缺乏充分讨论和方法支撑(谢卫红等,2020),亟待深入探究。为此,本文深度解析了产品与服务数字化转型内涵和特征,搭建起数字化转型战略和数字化能力的互补联合影响PSS数字化转型及其互动耦合关系的模型,并利用实证研究对相关假设予以验证,拓展了PSS数字化转型在内涵特征、影响因素和研究方法方面的理论研究,为后续研究提供有益洞见。

第二,与已有主要分开讨论数字化转型战略和数字化能力的研究不同,本文根据战略构型理论和动态能力理论,系统分析在积极战略—高能力、积极战略—低能力、保守战略—高能力组合下数字化转型战略与数字化能力的互补联合对PSS数字化转型的影响,为数字化转型战略与能力研究提供了新的视角,也回应了赵立龙和魏江(2015)在战略和能力之间进行更多讨论的呼吁。现有文献已经提出数字化转型战略和数字化能力是数字化转型的前因,均能够单独影响PSS数字化转型。具体而言,数字化转型战略研究者普遍认为,数字化转型战略是聚焦于业务或PSS上的转型(Yeow等,2018;Pihir等,2019),确定PSS数字化转型的方向和举措,为整个数字化转型过程提供清晰的愿景和指导(Chanias等,2019)。数字化能力研究者普遍认为,数字化能力可以作为操作资源嵌入到产品或服务中,为与用户的资源、流程和结果进行互动提供新途径(Parida等,2015;Lenka等,2017)。然而以上研究忽视了两点:一是如果企业不具备足以支撑PSS深度数字化转型的数字化能力,数字化转型战略的优势显然会被侵蚀,反之亦然;二是数字化转型战略和数字化能力之间并非独立,而是彼此影响,会形成互补联合关系,两者的结合共同影响PSS数字化转型。这意味着深入讨论数字化转型战略和数字化能力的互补联合如何影响PSS数字化转型具有重要理论价值。为此,本文在划分二维四象限组合的基础上,深入分析各组合下数字化转型战略和数字化能力的互补联合对PSS数字化转型的影响,有助于更深刻地理解数字化转型战略与数字化能力之间的关系、揭示不同组合下两者的互补联合对PSS数字化转型的内在影响机理具有重要理论贡献,并为以上学术观点提供了有力的实证支持。

第三,与现有将需求拉动的服务化和技术推动的数字化转型视为两个独立领域的研究不同,本文探讨了产品数字化转型和服务数字化转型之间的“推拉式”耦合关系及其影响因素和机制,有助于加深数字化转型研究与服务化研究之间的联系,回应了罗建强和蒋倩雯(2020)提出的关于结合实证研究验证产品和服务创新互动耦合效应的呼吁。长期以来,学者们将数字化转型和服务化视为独立的领域,近期学者们开始关注这两个领域之间的联系并出现了“数字服务化”的概念,但现有研究大多将服务化与更广义的数字化转型联系起来,没有充分考虑数字化转型中产品与服务转型之间越来越重要的互动耦合关系(Frank等,2019)。为此,本文首先讨论了产品与服务数字化转型之间存在的互动耦合关系,而后探寻了能够强化产品与服务数字化转型之间互动耦合关系的前因变量及路径机制,发展了数字化转型和服务化关系的相关研究。

(三)实践启示

第一,企业要坚定不移地走数字化转型之路,重视PSS数字化转型中的产品数字化转型、服务数字化转型及其互动耦合关系。管理实践中对产品、服务及其关系数字化转型的认识仍然较为浅薄,尤其对于具体“转什么”这一问题亟需理论指导。本文发现PSS数字化转型作为数字化转型的核心产出,具有独特的类型、特性、功能和逻辑,产品和服务之间呈现“推拉式”的互动耦合关系。这要求企业积极推进产品和服务在类型、特性、功能和逻辑等方面的数字化转型,同时注重两者之间的动态协调,为用户提供一体化解决方案,并可适度超前创新服务拉动产品转型,建立核心竞争优势。

第二,企业可以有机结合数字化转型战略和数字化能力作为推进PSS数字化转型的有效途径。本文分析并检验了不同组合下数字化转型战略和数字化能力的互补联合对PSS数字化转型的影响,为战略和能力水平各异的企业在推进PSS数字化转型时提供了具有操作性的参考指南。具体而言,企业一方面应识别自身数字化转型战略和数字化能力水平,有针对性地进行改进和优化,另一方面,应根据实施的组合选择合适的数字化转型对象。对于积极战略—高能力组合的企业而言,以数字化转型战略为指导,将数字化能力深入应用至产品、服务及其互动耦合关系当中,通过对大数据的挖掘和利用有效管理和协调具体的PSS数字化转型过程。对于积极战略—低能力组合的企业而言,虽然受数字化能力水平所限,难以在产品中嵌入最新数字技术以及在服务中快速满足用户需求,但是这类企业可以依托积极战略有重点地推进数字化转型,优先进行资源约束更低的服务数字化转型,未来发展要积极通过引进、研发、租用等多种方式建立自己的数字基础设施,并培养专业的数字化人才和团队建立独特的数字化能力。对于保守战略—高能力组合的企业而言,由于并不主动拥抱数字化转型,但是其数字化能力优势又可以通过产品和服务收集数据资源,形成价值性的洞察力,这类企业可以优先选择本身业务范围内的产品进行数字化转型,并伺机调整战略,未来发展要认识到数字化转型是一场涉及全局的战略性变革,从上而下制定数字化转型战略,并在企业内充分交流形成共同理解。对于保守战略—低能力组合的企业而言,应将数字化转型上升至企业战略层面,并努力提升数字化能力。

(四)研究局限与未来展望

受到主客观条件约束,本文仍存在不足之处,未来研究可改进:第一,本文聚焦于同时拥有产品和服务的制造企业的数字化转型问题,问卷发放与收集具有一定难度,导致有效样本数量相对偏小,影响研究结论的严谨性和普适性,未来研究可在更大范围内开展大样本研究。第二,本文依据水平高低划分数字化转型战略和数字化能力的二维四象限组合,事实上,数字化转型战略和数字化能力也可能存在其他的划分角度和方式,未来研究可以此为基础,探究不同组合下的数字化转型问题。第三,本文认为四种组合之间并不存在绝对的界限,企业在不同的发展阶段可能经历多种组合之间的进化,未来可以动态地研究数字化转型战略与数字化能力在企业不同发展阶段的动态变化。

| [1] | 胡查平, 汪涛, 朱丽娅. 制造业服务化绩效的生成逻辑——基于企业能力理论视角[J]. 科研管理, 2018, 39(5): 129–137. |

| [2] | 姜铸, 李宁. 服务创新、制造业服务化对企业绩效的影响[J]. 科研管理, 2015, 36(5): 29–37. |

| [3] | 李随成, 李勃, 张延涛. 供应商创新性、网络能力对制造企业产品创新的影响——供应商网络结构的调节作用[J]. 科研管理, 2013, 34(11): 103–113. |

| [4] | 李树文, 罗瑾琏, 葛元骎. 大数据分析能力对产品突破性创新的影响[J]. 管理科学, 2021, 34(2): 3–15. |

| [5] | 刘洋, 董久钰, 魏江. 数字创新管理: 理论框架与未来研究[J]. 管理世界, 2020, 36(7): 198–217,219. |

| [6] | 卢艳秋, 肖艳红, 叶英平. 知识导向IT能力、知识管理战略匹配与技术创新绩效[J]. 经济管理, 2017, 39(1): 69–83. |

| [7] | 罗建强, 蒋倩雯. 数字化技术作用下产品与服务创新: 综述及展望[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(24): 152–160. |

| [8] | 肖静华, 胡杨颂, 吴瑶. 成长品: 数据驱动的企业与用户互动创新案例研究[J]. 管理世界, 2020, 36(3): 183–204. |

| [9] | 谢卫红, 林培望, 李忠顺, 等. 数字化创新: 内涵特征、价值创造与展望[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(9): 19–31. |

| [10] | 余长春, 吴照云, 程月明. 汽车金融服务业服务模块化运行的价值创造路径——基于案例研究的视角[J]. 华东经济管理, 2013, 27(8): 159–164. |

| [11] | 余江, 孟庆时, 张越, 等. 数字创新: 创新研究新视角的探索及启示[J]. 科学学研究, 2017, 35(7): 1103–1111. |

| [12] | 张睿君, 陈菊红, 吴迪. 制造企业服务化战略与运维商业模式创新的匹配——基于多案例的研究[J]. 管理评论, 2020, 32(2): 308–326. |

| [13] | 赵洪瑞, 李克文, 王芬芬. 商业银行战略转型的理论、路径与实证研究[J]. 金融监管研究, 2019(5): 47–69. |

| [14] | 赵立龙, 魏江. 制造企业服务创新战略与技术能力的匹配——华为案例研究[J]. 科研管理, 2015, 36(5): 118–126. |

| [15] | Bilderbeek R, den Hertog P. Technology-based knowledge-intensive business services in the netherlands: Their significance as a driving force behind knowledge-driven innovation[J]. Quarterly Journal of Economic Research, 1998, 67(2): 126–138. |

| [16] | Black J A, Boal K B. Strategic resources: Traits, configurations and paths to sustainable competitive advantage[J]. Strategic Management Journal, 1994, 15(S2): 131–148. |

| [17] | Brown S L, Eisenhardt K M. Product development: Past research, present findings, and future directions[J]. The Academy of Management Review, 1995, 20(2): 343–378. |

| [18] | Chanias S, Myers M D, Hess T. Digital transformation strategy making in pre-digital organizations: The case of a financial services provider[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2019, 28(1): 17–33. |

| [19] | Erevelles S, Fukawa N, Swayne L. Big data consumer analytics and the transformation of marketing[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(2): 897–904. |

| [20] | Frank A G, Mendes G H S, Ayala N F, et al. Servitization and industry 4.0 convergence in the digital transformation of product firms: A business model innovation perspective[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2019, 141: 341–351. |

| [21] | Grant R M. Prospering in dynamically-competitive environments: Organizational capability as knowledge integration[J]. Organization Science, 1996, 7(4): 375–387. |

| [22] | Gremyr I, Valtakoski A, Witell L. Two routes of service modularization: Advancing standardization and customization[J]. Journal of Services Marketing, 2019, 33(1): 73–87. |

| [23] | Hausberg J P, Liere-Netheler K, Packmohr S, et al. Research streams on digital transformation from a holistic business perspective: A systematic literature review and citation network analysis[J]. Journal of Business Economics, 2019, 89(8): 931–963. |

| [24] | Hess T, Matt C, Benlian A, et al. Options for formulating a digital transformation strategy[J]. MIS Quarterly Executive, 2016, 15(2): 123–139. |

| [25] | Lenka S, Parida V, Wincent J. Digitalization capabilities as enablers of value co-creation in servitizing firms[J]. Psychology & Marketing, 2017, 34(1): 92–100. |

| [26] | Lucas Jr H, Agarwal R, Clemons E K, et al. Impactful research on transformational information technology: An opportunity to inform new audiences[J]. MIS Quarterly, 2013, 37(2): 371–382. |

| [27] | Lyytinen K, Yoo Y, Boland Jr R J. Digital product innovation within four classes of innovation networks[J]. Information Systems Journal, 2016, 26(1): 47–75. |

| [28] | Matt C, Hess T, Benlian A. Digital transformation strategies[J]. Business & Information Systems Engineering, 2015, 57(5): 339–343. |

| [29] | Nakos G, Dimitratos P, Elbanna S. The mediating role of alliances in the international market orientation-performance relationship of SMEs[J]. International Business Review, 2019, 28(3): 603–612. |

| [30] | Nambisan S. Digital entrepreneurship: Toward a digital technology perspective of entrepreneurship[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2017, 41(6): 1029–1055. |

| [31] | Nambisan S, Wright M, Feldman M. The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes[J]. Research Policy, 2019, 48(8): 103773. |

| [32] | Parida V, Sjodin D R, Lenka S, et al. Developing global service innovation capabilities: How global manufacturers address the challenges of market heterogeneity[J]. Research-Technology Management, 2015, 58(5): 35–44. |

| [33] | Paschou T, Rapaccini M, Adrodegari F, et al. Digital servitization in manufacturing: A systematic literature review and research agenda[J]. Industrial Marketing Management, 2020, 89: 278–292. |

| [34] | Pihir I, Tomičić-Pupek K, Tomičić Furjan M, et al. Digital transformation playground - Literature review and framework of concepts[J]. Journal of Information and Organizational Sciences, 2019, 43(1): 33–48. |

| [35] | Rymaszewska A, Helo P, Gunasekaran A. IoT powered servitization of manufacturing -An exploratory case study[J]. International Journal of Production Economics, 2017, 192: 92–105. |

| [36] | Sebastian I M, Ross J W, Beath C, et al. How big old companies navigate digital transformation[J]. MIS Quarterly Executive, 2017, 16(3): 197–213. |

| [37] | Vial G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2019, 28(2): 118–144. |

| [38] | Visnjic I, Wiengarten F, Neely A. Only the brave: Product innovation, service business model innovation, and their impact on performance[J]. Journal of Product Innovation Management, 2016, 33(1): 36–52. |

| [39] | Wang H C, Feng J Z, Zhang H, et al. The effect of digital transformation strategy on performance: The moderating role of cognitive conflict[J]. International Journal of Conflict Management, 2020, 31(3): 441–462. |

| [40] | Warner K S R, Wäger M. Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal[J]. Long Range Planning, 2019, 52(3): 326–349. |

| [41] | Yeow A, Soh C, Hansen R. Aligning with new digital strategy: A dynamic capabilities approach[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2018, 27(1): 43–58. |

| [42] | Yoo Y, Boland Jr R J, Lyytinen K, et al. Organizing for innovation in the digitized world[J]. Organization Science, 2012, 23(5): 1398–1408. |

| [43] | Yoo Y, Henfridsson O, Lyytinen K. Research commentary—The new organizing logic of digital innovation: An agenda for information systems research[J]. Information Systems Research, 2010, 21(4): 724–735. |