2022第44卷第3期

近年来,机器人作为服务的提供者在餐饮、住宿、医疗、物流等行业中日益普及,在智慧管理、智慧服务和智慧营销的发展中扮演着重要角色(张鞠成等,2020)。在全球性新冠肺炎疫情爆发之后,机器人更是在“无接触服务”的提供中发挥着重要作用。机器人的广泛应用改变了传统的服务交互模式并提高了效率,但是也可能会造成服务主导逻辑下互动体验价值的共毁(Čaić等,2018)。例如,日本海茵娜酒店就曾在2019年不得不放弃一多半的服务机器人而重新聘用人类员工,以便为消费者提供卓越的服务体验。然而,遗憾的是,迄今为止,有关机器人影响消费者态度的内在机制并不明确,导致各服务企业在应用机器人时无法更好地做到趋利避害,进而对消费者的服务体验产生了不利影响。

实际上,在机器人从“机器”向真正意义上的机器“人”转变的过程中,拟人化发挥着十分重要的作用。有研究表明,拟人化的外观可以提升消费者对机器人的信任感(Leite等,2013),并保护机器人免受破坏和侮辱(Rehm和Krogsager,2013)。然而,当人们与一个非常类似人的机器人接触时,他们对机器人的反应会突然从熟悉转变为反感,这就是所谓的“恐怖谷效应”(Mori,1970;林子筠等,2021)。近年来,不同领域的学者基于不同的视角解释了恐怖谷效应产生的原因(如MacDorman和Ishiguro,2006;Hanson等,2005;Ramey,2006;Gray和Wegner,2012),并探索其后果(Kim等,2019;Mende等,2019)。也有研究表明,拟人化虚拟助手会减少玩家的感知自主性,进而降低游戏的享受程度(Kim等,2016)。此外,在与机器人进行互动时,个体对机器人的感知智能水平也与机器人外观拟人化特征有关(Bartneck等,2009;Haring等,2016)。另一些学者则认为,拟人化虽然提升了消费者对机器人的热情感知,但对于能力的感知却不会产生显著影响(Gray和Wegner,2012;Kim等,2019)。可见,机器人外观拟人化程度到底会对消费者使用意愿产生什么样的影响尚未形成一致的观点,其对消费者使用意愿的影响机制也尚不明确,其存在的边界条件也亟需深入探讨和检验(张雁冰等,2019)。

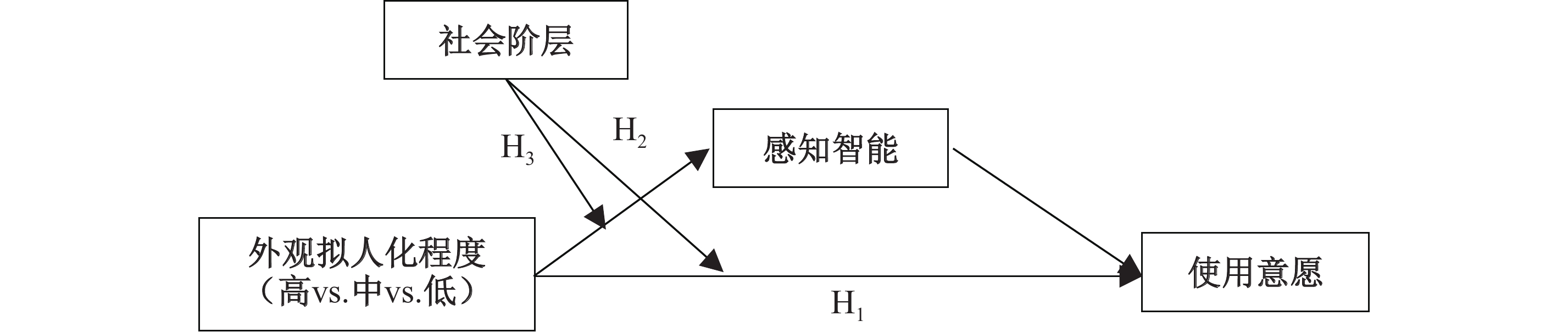

为此,本文通过构建有中介的调节模型,研究了服务机器人外观拟人化对消费者使用意愿的影响及其作用机理,并从消费者社会阶层的视角剖析了相应的边界条件。本文通过3个实验发现:服务机器人外观拟人化程度对消费者使用意愿的影响呈倒U形变化;消费者所处的社会阶层不仅直接调节服务机器人外观拟人化对消费者使用意愿的影响,而且还可以通过感知智能这一中介实现调节作用,即低社会阶层的消费者对外观拟人化程度较低的服务机器人的感知智能水平较高,使用意愿也较高;而高社会阶层的消费者对外观拟人化程度较高的服务机器人的感知智能水平较高,使用意愿也较高。本文的研究结论丰富了服务机器人拟人化和恐怖谷理论的相关研究,也有助于企业深入了解消费者对服务机器人应用的心理感知规律,使其在服务机器人的应用实践中更有效地趋利避害,从而提高消费者的使用意愿和最大化服务机器人应用的积极效果。

二、理论分析与研究假设(一)拟人化与恐怖谷效应

拟人化指的是“在非人类实体中感知到类似人的特征”(Epley,2018)。一般而言,人们产生拟人化倾向的动机通常有三个:(1)社会动机:当人们在人际交往中无法满足自身的社交需求时,往往会通过将非人实体进行拟人化来弥补这一缺失;(2)效能动机:当人们需要理解或控制外部环境并与之互动时,也可能会将其拟人化;(3)诱发主体知识:人们往往具备更多关于自身的知识,因此,在面对自己不熟悉的非人实体时,人们往往倾向于将其拟人化之后再采用自己熟悉的知识进行解释(Epley等,2007)。作为最直观的体现形式,外观的拟人化是最早得到关注的(Dennett,1996)。有研究表明,具有人类面部特征和整体外观的物体往往更容易激发个体的拟人化感知(汪涛和谢志鹏,2014),进而影响人们的判断和行为(喻丰和许丽颖,2020)。而且,迄今为止,已有大量研究验证了外观拟人化的积极影响。例如,Leite等(2013)提出拟人化外观有利于提高消费者对机器人的信任感,促进消费者在人机交互过程中与机器人建立长期关系(Damiano和Dumouchel,2018),并对机器人给出了较多的赞扬和较少的批评,减少了对机器人的破坏和侮辱行为(Bartneck等,2006;Rehm和Krogsager,2013)。

依直觉判断,似乎机器人的外观越像人越好。但是Mori在1970年提出了恐怖谷理论,认为随着机器人越来越像人,人们对它的熟悉度会增加,但在达到某一水平时人们却会产生强烈的排斥感。后来,Gray和Wegner(2012)发现,拟人化外观往往可以使人们认为机器人具备了体验和表达情感的能力,进而导致了恐怖谷效应的产生。类似地,其他领域的学者也从期望违背(Mori,1970)、病原体回避(Macdorman和Ishiguro,2006)、进化美学(Hanson等,2005)、不确定性分类(Ramey,2006)等多个方面解释了恐怖谷效应产生的原因。近年来,有学者开始探索恐怖谷效应对消费者的影响。例如,Mende等(2019)发现,人们在与拟人化机器人交互时会产生身份威胁感,并引发补偿性行为,如购买显示身份的商品、寻求社会关系、消费更多食物,而当消费者社会归属感提高、消费目标为健康食品或机器人机械化程度提高时,补偿消费行为会减少。然而,对于恐怖谷效应后果和边界条件的研究总体上还比较缺乏(Kim等,2019)。为了对恐怖谷效应进行更全面的检验,Mathur和Reichling(2016)探究了人们对80个现实世界中的机器人外观所做出的反应(这些机器人从高度机械到高度拟人各不相同)。他们发现,人们更喜欢不太机械的、更像人类的外观;然而,当机器人的外观非常接近人类时,人们就不再喜欢该机器人了。这就再次验证了恐怖谷效应的存在。综上所述,本文认为,当服务机器人外观拟人化程度逐渐升高时,消费者使用意愿首先会逐渐提高,但当机器人外观过于拟人化时,消费者的使用意愿反而会下降。基于此,本研究提出以下假设:

H1:服务机器人外观拟人化程度与消费者的使用意愿呈倒U形关系。

(二)社会阶层的调节作用

社会阶层指由于经济、政治等原因形成的,处于不同社会层次的群体,他们对物质资源(如收入、教育和工作地位)的获取和对自身相对社会地位的感知存在明显的差异(Kraus等,2012;郭永玉等,2015)。资源稀缺的人处于社会阶层的底层,而资源丰富的人处于社会阶层的顶层(Eom等,2018)。这种差异会对不同阶层群体的生理、心理和行为产生广泛的影响(Piff等,2010;Ng和Diener,2014;周懿瑾等,2020)

根据社会认知视角下的社会阶层理论,低社会阶层的个体拥有的受教育机会较少,收入水平和工作地位较低,并可能面临失业的威胁(胡小勇等,2014),甚至会受到其他人的粗鲁对待(Reczek等,2014)。由于长期受到社会资源和地位的限制,低社会阶层个体的认知往往是情境主义的,其心理和行为容易受到外界的情境因素的影响(Kraus等,2012),具有较低的控制感和较高的威胁敏感性(Côté等,2010;Johnson等,2011;Kraus和Keltner,2009)。相反,高社会阶层的个体拥有较多的社会资源,在追求自己的目标时的约束条件较少,在与人相处时往往会受到更多尊重和奖励。因此,高社会阶层的个体往往具有唯我主义的社会认知倾向,其行为主要受个人因素影响,具备较高的控制感和较低的威胁敏感性(Gallo等,2005;Kraus等,2011)。在与拟人化实体相处时,不同社会阶层的消费者往往会根据现实中与他人相处的模式进行评估(Chandler和Schwarz,2010)。因此,高社会阶层的消费者可能更愿意使用外形高度拟人化的服务机器人。

此外,高社会阶层的消费者会优先考虑他们自身的需求,追求个性化和独特性,在社会等级中享有特权(Aydin等,2019;Bellezza和Berger,2020;Marr和Thau,2014)。企业是以盈利为目的的经济组织,不同消费群体对企业的重要性也不同。因此,企业往往会为消费能力较高的消费者提供更多“优惠待遇”(Mende等,2015)。拟人化相关研究发现,经济地位较高的消费者往往会将拟人化实体作为企业为自己提供的额外服务,它们能够执行自己的命令,是有用的“仆人”;而经济地位较低的消费者可能会认为这些机器人不是为自己准备的(Mende等,2015;Kim和McGill,2018),所以保持严谨的态度。因此,经济地位较高的消费者更喜欢拟人化机器人(Kim和McGill,2018)。类似地,相比于处于低社会阶层的消费者,高社会阶层的消费者也会认为高度拟人化的服务机器人是企业给自己提供的优惠待遇,对其使用意愿较高;而低社会阶层的消费者会认为高度拟人化的机器人并不是为自己服务的,甚至还会对自身造成威胁,使用意愿较低。基于此,本研究提出以下假设:

H2:社会阶层对服务机器人外观拟人化程度与消费者使用意愿的关系具有调节作用:低社会阶层的消费者对外观拟人化程度低的服务机器人使用意愿更高;高社会阶层的消费者对外观拟人化程度高的服务机器人使用意愿更高。

(三)感知智能的中介作用

作为一个功能维度,能力往往与能干的、有胜任力的、有技能的这些品质联系在一起,常常用来评价一个人的才能、智力和技能的熟练程度(Fiske等,2007;Yzerbyt等,2008)。机器人的能力非常重要(Kim等,2019),是感知智能的决定因素(Bartneck等,2009)。根据定义,机器人是经过设计和编程的机器,他们以某种方式运行,以实现工具性和实用性的目标(Yogeeswaran等,2016)。因此,有学者认为外观拟人化程度并不会影响个体对机器人智能水平的感知(Gray和Wegner,2012)。Kim等(2019)也认为,只有热情中介了机器人拟人化和消费者喜爱程度之间的关系,能力在其中的影响并不显著。然而,Haring等(2016)发现,与非拟人化的机器人相比,消费者往往认为具有拟人化特征的机器人感知智能水平较高。虽然这种感知智能水平在与机器人互动后会有所降低,但仍高于非拟人化的机器人。此外,Kumar等(2016)在研究酒店服务机器人对消费者使用意愿的影响时发现,感知智能水平会对消费者的使用意愿产生了积极影响。不过,也有学者提出,人们对智能水平较高的机器人的感知安全性较低(Bartneck等,2009)。无独有偶,Tussyadiah等(2018)也发现,感知智能过高的拟人化机器人会给人们带来威胁感。由此可见,拟人化外观是否会影响个体对机器人的感知智能以及感知智能是否会对个体产生影响还没有形成统一的结论,需要对其产生作用的边界条件进行深入探讨。

一般而言,热情和能力是社会感知的两个基本内容维度(Fiske等,2007)。目前,已有大量文献证明了拟人化对热情感知的提升作用(Gray和Wegner,2012;Zhou等,2019;Kim等,2019)。基于社会认知视角下的社会阶层理论,当个体从热情和能力两个维度对他人进行评估时,低社会阶层的热情优先效应更强(韦庆旺等,2018)。此外,对于低社会阶层的消费者而言,由于害怕机器人对自身造成威胁,他们往往不愿意将智能赋予机器人(Mende等,2015)。所以当服务机器人的拟人化程度较高时,他们对机器人热情维度的感知较高,对能力维度的感知相对较低。然而,感知热情是恐怖谷效应产生的原因(Gray和Wegner,2012),因此,低社会阶层的消费者对高度拟人化的服务机器人的使用意愿较低。而高社会阶层的消费者更加注重能力,他们对高度拟人化的机器人具有更高的期望,希望机器人成为有用的仆人,有能力执行自己的命令,为自己提供优质的服务(Kim和McGill,2018)。基于此,本研究提出以下假设:

H3:社会阶层对外观拟人化程度与消费者使用意愿关系的调节作用是通过感知智能这一中介实现的:随着服务机器人外观拟人化程度的提升,低社会阶层消费者的感知智能水平逐渐下降,而高社会阶层消费者的感知智能水平逐渐上升,进而影响其使用意愿。

综上所述,本文的理论模型如图1所示。

|

| 图 1 理论模型 |

本文采用实验法收集数据,进而验证各个假设。实验法在拟人化和“恐怖谷”效应的相关研究中十分常见。采用这一方法不仅能够考察变量之间的相关关系,还能通过实验操纵进一步验证变量之间可能存在的因果关系。

本文共采用3个实验来验证所提出的各个假设。其中,实验一重点探讨服务机器人的外观拟人化程度(高vs.中vs.低)对被试的使用意愿的影响,从而验证假设1;实验二和实验三重点考察社会阶层对服务机器人外观拟人化程度对消费者使用意愿的影响及其中介机制的边界条件,并构建有中介的调节模型,验证假设2和假设3。

(一)实验一

1.实验设计

(1)前测

为证明拟人化操纵有效,本研究在正式实验之前招募了50名在校生,对3个不同的服务机器人外观拟人化程度进行评分。如图2所示,被试会看到三张服务机器人的图片,然后分别对图片中机器人外观拟人化程度进行评分(7点量表)。结果显示,3个服务机器人的拟人化评分从高到低分别为MH=5.84、MM=3.50、ML=2.90,p<0.001,表明被试能够识别具有不同外观拟人化程度的服务机器人,拟人化操纵有效。

|

| 图 2 实验一设计的机器人服务场景 |

(2)正式实验

实验一采用单因子(外观拟人化程度:高vs.中vs.低)被试组间实验设计,通过图片情境模拟法呈现不同外观拟人化程度的服务机器人。这样做的原因是:已有研究表明图片模拟比简单的文字模拟能让被试更快进入某一情境,因而在营销研究中经常使用(曹忠鹏等,2020)。

在实验一中,3个不同外观拟人化程度的服务机器人形象均来自之前的拟人化研究(Mende等,2019),并采用了学生样本。而且,实验情境确定为学生较为熟悉的商场购物情境,以便学生快速浸入该情境之中。首先,被试将看到一张服务机器人的图片。如图2所示,3组被试看到的图片除了机器人外观不同以外,其他方面完全相同。被试在看到图片之后,设想自己去商场购物时提供服务的是图片中的机器人。机器人会对被试说:“您好,欢迎来到××商场,我能为您做些什么吗?”之后,她会带领被试购物,并根据顾客需求向其推荐适合的商品。

2.实验程序

2020年12月,北京某高校180名大学生参加了实验一。学生被随机分配到3个实验情境中,每人都会收到一份问卷手册。该手册首先是与试验无关的问项,然后请被试看到图片和情景描述后,将自己设想的服务场景尽可能详细地描述下来,并基于自己的设想回答外观拟人化程度的测量问项和使用意愿的测量问项,最后进行人口统计特征的调查。实验一共收到180份问卷,其中有20份问卷因未描述设想场景或漏答题目被删除,最后收回有效问卷160份(88.89%),其中男生71人,占44.4%,女生89人,占55.6%。

3.测量

实验一的问卷包括对自变量外观拟人化程度、因变量使用意愿的测量。其中,外观拟人化程度采用Mathur和Reichling(2016)的量表,请被试评价该服务机器人的外观在多大程度上是机械的和在多大程度上像一个人,由1~7打分,数字越大,程度越高;使用意愿采用Agarwal和Karahanna等(2000)的3个问项,分别为“我计划以后使用该服务机器人”“我打算以后使用该服务机器人”“我估计以后会使用该服务机器人”。使用意愿采用7点Likert量表,“1”表示非常不同意,“7”表示非常同意。

4.结果与讨论

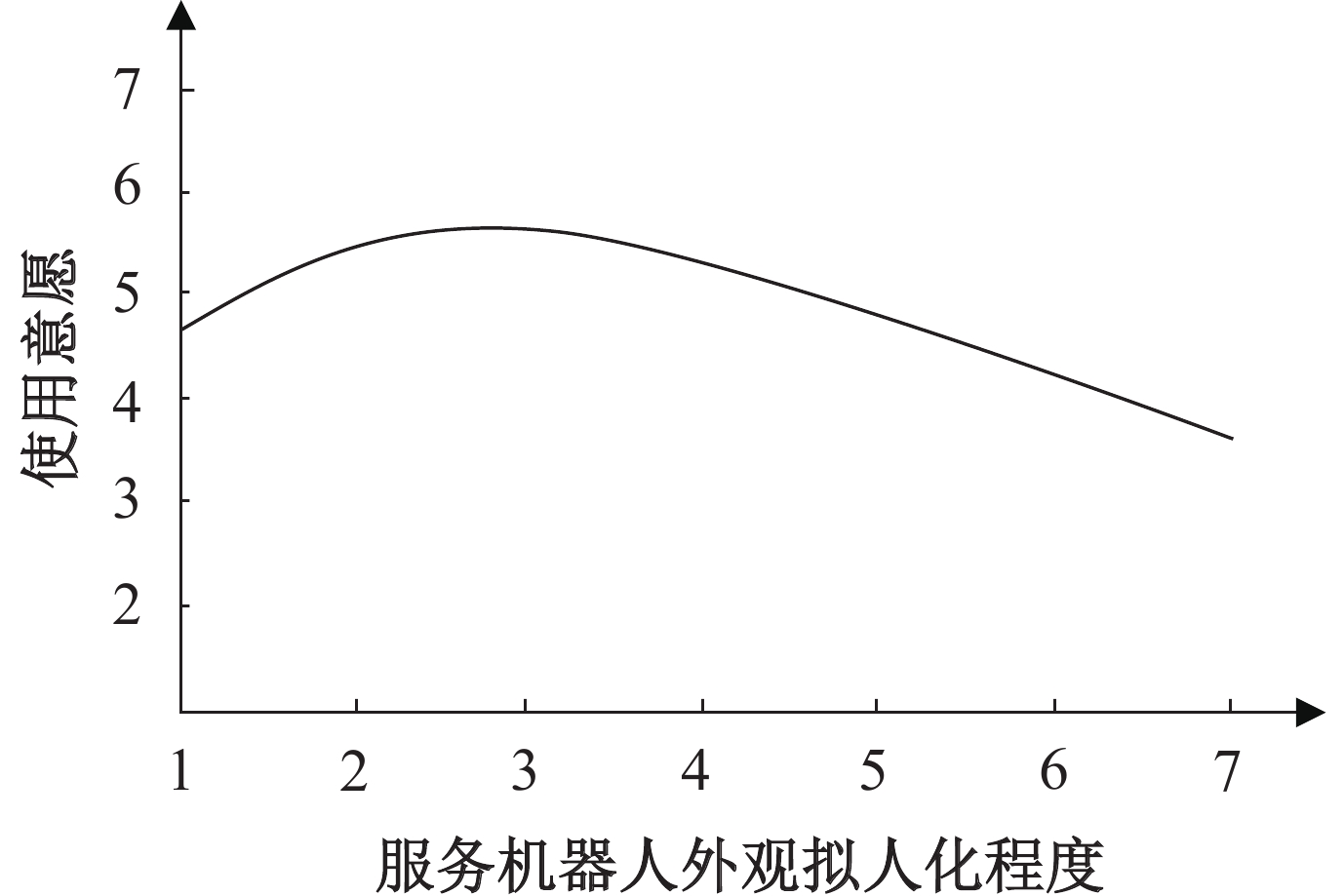

首先使用单因素方差分析法检验被试对服务机器人外观拟人化程度的感知(MH=5.22、SD=1.56,MM=3.06、SD=1.07,ML=2.87、SD=1.27,F(2 157)=65.005,p<0.001),结果表明拟人化操纵有效。性别(p=0.64)、年龄(p=0.47)、受教育程度(p=0.22)均对使用意愿无显著影响,因此未将其纳入后续统计分析中。然后,将标准化后的使用意愿、拟人化程度及拟人化程度的平方加入使用意愿的回归方程,平方项系数为−0.08,显著为负(p<0.05),说明服务机器人的外观拟人化程度与使用意愿呈倒U形关系,支持假设1。具体而言,服务机器人外观拟人化程度与使用意愿之间的关系如图3所示。当服务机器人的外观拟人化程度提升时,消费者的使用意愿首先会上升;在拟人化水平达到2.87之后,如果服务机器人外观拟人化程度继续提升,消费者的使用意愿反而会逐渐下降,这与恐怖谷理论的结论一致。

|

| 图 3 服务机器人外观拟人化程度与消费者使用意愿的倒U形关系 |

实验一验证了服务机器人的外观拟人化程度与消费者使用意愿之间的倒U形关系,假设1得以证实。但实验一并没有探讨消费者所处的社会阶层对二者关系的影响及其中介机制,实验二将研究上述中介机制和边界条件。

(二)实验二

1.实验设计

(1)前测1

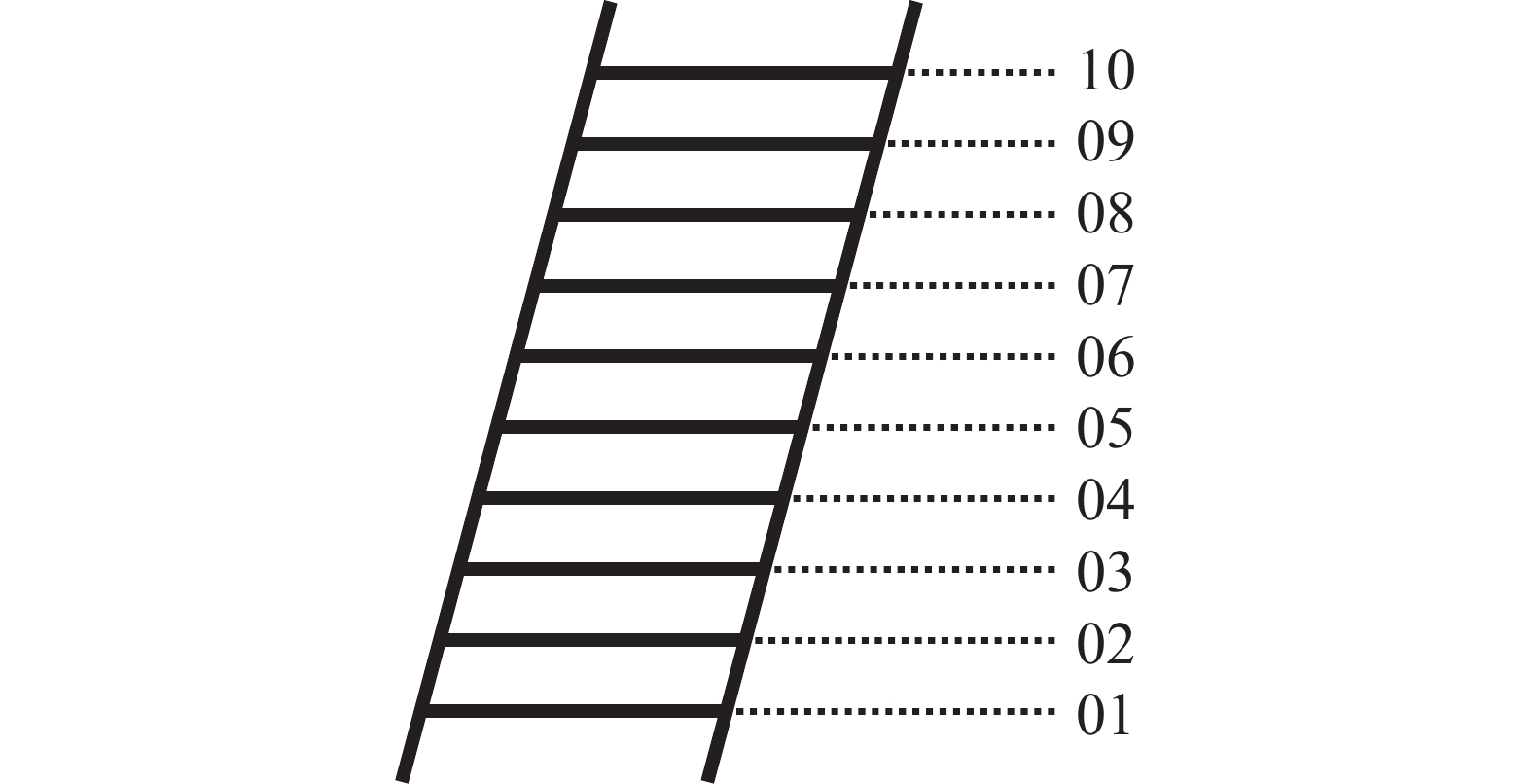

为证明社会阶层操纵的有效性,本研究招募了48名在校生对麦克阿瑟10级阶梯的操纵方法进行检验。首先向被试说明图4所示的梯子代表人们所处的教育、收入和工作地位。梯子顶端代表地位最高的群体,底端代表地位最低的群体。然后将被试随机分为两组,分别设想自己处于梯子的最顶端或最底端,并尽可能详细地描述下来。最后,被试对自己所处地位的教育、收入和工作地位进行评分(10分量表)。结果显示,两种社会阶层的评分从高到低分别为MH=6.02、ML=2.09,p<0.001,证明被试能够设想自己所代表的社会阶层,操纵有效。

|

| 图 4 实验二社会等级操纵图 |

(2)前测2

与实验一的前测相似,本研究招募了52名在校生对3个不同服务机器人的拟人化外观进行评分,如图5所示。结果显示,3个服务机器人的拟人化评分从高到低分别为MH=6.02、MM=2.52、ML=2.09,p<0.001,证明被试能够识别不同外观拟人化程度的服务机器人,拟人化操纵有效。

|

| 图 5 实验二设计的机器人服务场景 |

(3)正式实验

实验二采用3(外观拟人化高vs.中vs.低)×2(社会阶层高vs.低)被试组间实验。实验方法与实验一相似,但是不再使用学生样本,且实验素材中3个不同外观拟人化程度的机器人形象转变为使用现实生活中的机器人,实验场景转变为酒店服务情境。

首先,要求被试看到图4所示的图片后,设想自己处于麦克阿瑟阶梯的最顶端或最底端,并在描述自己设想的情况后对自身所处的教育、收入和工作地位进行评分。然后被试将看到一张服务机器人的图片,如图5所示,设想自己去该酒店消费时,提供服务是图片中的机器人。机器人会对被试说:“您好,欢迎来到××酒店,我能为您做些什么吗?”之后,她会帮助被试办理入住、退房等手续,并根据其需求提供相应的服务。

2.实验程序

实验二采用线上形式展开,通过问卷星软件设计实验和收集数据。2021年3月,360名被试被随机分配到3(外观拟人化高vs.中vs.低)×2(社会阶层高vs.低)六个实验情境中,并收到一份电子问卷。问卷首先是与实验无关的问项,然后对被试的社会阶层进行操纵;接着,请被试设想图片中的服务情境,并尽可能详细地描述下来。接下来请被试基于自己的设想,回答外观拟人化程度的测量问项和使用意愿的测量问项。最后进行感知智能的问项测量和人口统计特征的调查。实验二最终收到有效问卷355份。

3.测量

在实验二中,服务机器人外观拟人化程度、使用意愿的测量方式与实验一相同,并增加了对社会阶层和感知智能的测量。社会阶层问项采用Adler等(2000)的麦克阿瑟10级阶梯量表,包括对教育、收入和工作地位3个维度的测量。感知智能问项采用Warner和Sugarman(1996)开发的量表,包括“我认为这个服务机器人是有能力的”“我认为这个服务机器人是有知识的”“我认为这个服务机器人是负责任的”等5个问项。感知智能采用7点Likert量表,“1”表示非常不同意,“7”表示非常同意。

4.结果与讨论

作为操纵检验,首先使用单因素方差分析检验被试对服务机器人外观的拟人化程度的感知(MH=4.31、SD=1.40,MM=3.16、SD=0.93,ML=2.68、SD=0.89,F(2 352)=69.84,p<0.001),表明拟人化操纵有效;社会阶层的操纵检验同样证明有效(MH=7.23、SD=2.20,ML=4.80、SD=2.44,F(1 353)=96.67,p<0.001)。性别(p=0.12)、年龄(p=0.14)均对使用意愿无显著影响,所以未将其纳入后续统计分析中。将标准化后的使用意愿、拟人化程度及拟人化程度的平方加入使用意愿的回归方程,平方项系数为−0.11,显著为负(p<0.001),说明服务机器人的外观拟人化程度与使用意愿呈倒U形关系(支持假设1)。根据恐怖谷理论,当服务机器人的外观拟人化程度提升时,消费者的使用意愿首先会提升,在拟人化水平达到4.80之后,如果服务机器人外观拟人化程度继续提升,消费者的使用意愿反而会逐渐下降,同样验证了假设1。

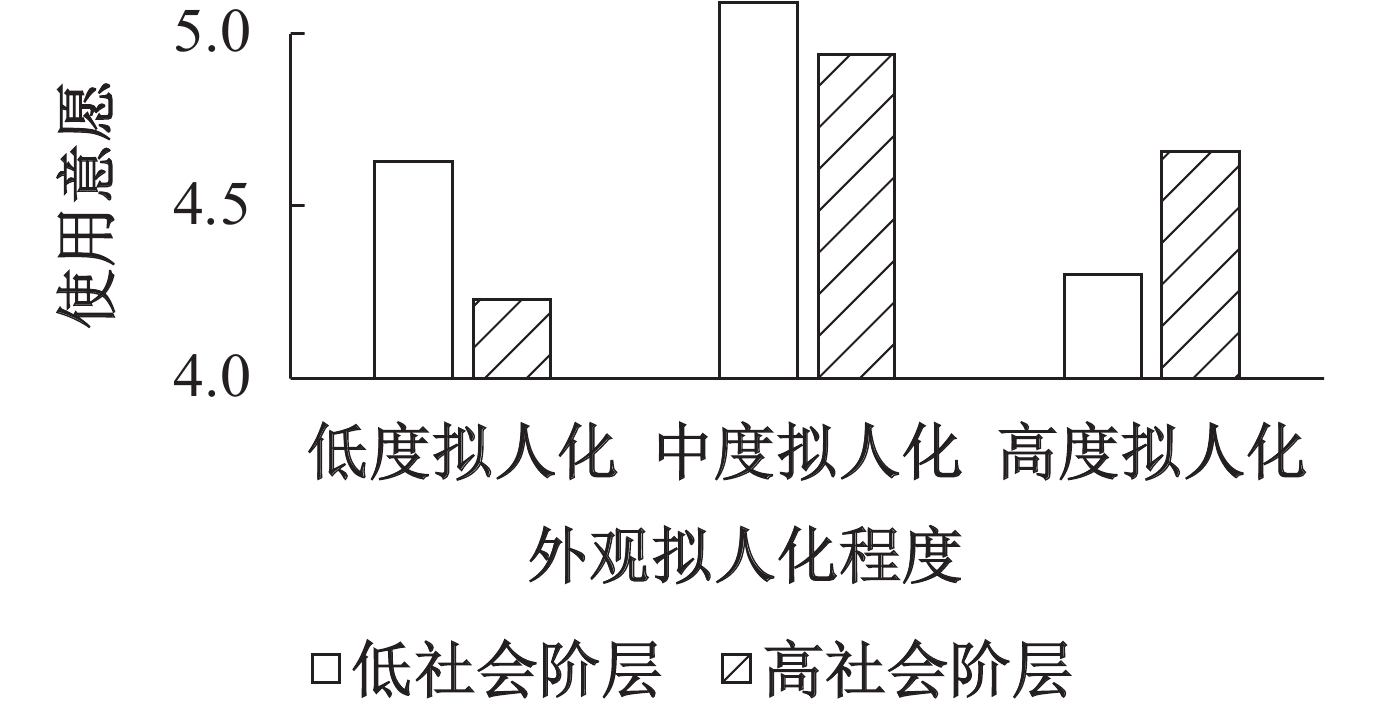

基于社会认知视角下的社会阶层理论,低社会阶层的消费者往往控制感较低、威胁敏感性较高,在评价他人时比较注重与热情相关的特质;相反,高社会阶层的消费者控制感较高、威胁敏感性较低,更注重与能力相关的特质,常常在社会等级中享有特权。因此本文认为,低社会阶层的消费者更倾向于将高度拟人化的服务机器人视为对自身的威胁,因此使用意愿较低、感知智能水平也较低;而高社会阶层的消费者更愿意将高度拟人化的服务机器人视为企业对自己的优待,更倾向于认为这些服务机器人是能够提供优质服务的仆人,因此使用意愿和感知智能水平都较高。通过双因素方差分析,本研究发现社会阶层调节了服务机器人外观拟人化程度对使用意愿的影响(p<0.05)。由图6可知,对于外观拟人化程度较低的服务机器人,低社会阶层的使用意愿更高;对于中等拟人化的服务机器人,两种社会阶层的消费者使用意愿没有明显差别;对于拟人化程度较高的服务机器人,高社会阶层的消费者使用意愿更高(支持假设2)。同样,社会阶层也调节了服务机器人外观拟人化程度对消费者感知智能的影响(p<0.01)。在不考虑社会阶层时,不同拟人化程度的感知智能水平差异并不显著。然而,如图7所示,低社会阶层的消费者的感知智能水平随服务机器人外观拟人化程度的提升而降低;而高社会阶层的消费者的感知智能水平随外观拟人化程度的提升而升高(支持假设3)。

|

| 图 6 社会阶层对外观拟人化程度与使用意愿的调节作用 |

|

| 图 7 社会阶层对外观拟人化程度与感知智能的调节作用 |

利用Process软件(模型8)对有中介的调节模型进行检验。服务机器人外观拟人化程度为自变量,使用意愿为因变量,社会阶层为调节变量,感知智能为中介变量,消费者收入、受教育水平和实际社会阶层为控制变量。由表1可知,当服务机器人外观拟人化程度较低时,其对感知智能的预测作用不显著(β=−0.277,p=0.204>0.05),外观拟人化程度和社会阶层的乘积项对感知智能的预测作用也不显著(β=−0.467,p=0.112>0.05);而当外观拟人化程度较高时,其对感知智能的预测作用显著(β=−0.786,p<0.01);外观拟人化程度和社会阶层的乘积项对感知智能的预测作用也显著(β=1.297,p<0.01)。被试实际收入(β=0.027,p=0.57)、受教育程度(β=−0.028,p=0.60)、社会阶层(β=−0.027,p=0.70)的影响不显著,说明分析结果是受实验操控的社会阶层的影响,进一步证明了实验操控的有效性。将感知智能纳入模型后,当服务机器人外观拟人化程度较低时,其对使用意愿的主效应显著(β=0.773,p<0.01);但外观拟人化程度较高时,其对使用意愿的预测作用不显著(β=0.279,p=0.25>0.05);感知智能对使用意愿的预测作用显著(β=0.670,p<0.01),同时,外观拟人化程度和社会阶层交互项对使用意愿的预测作用均不显著(β1=−0.232,p1=0.51,β2=−0.320,p2=0.36)。这验证了有中介的调节模型。

| 感知智能 | 使用意愿 | |||||

| β | t | β | t | |||

| X1(拟人化中vs.低) | −0.277 | −1.274 | 0.773 | 2.993*** | ||

| X2(拟人化中vs.高) | −0.786 | −3.931*** | 0.279 | 1.151 | ||

| 感知智能 | 0.670 | 10.503*** | ||||

| 社会阶层 | −0.571 | −2.674*** | 0.150 | 0.586 | ||

| X1(拟人化中vs.低)×社会阶层 | 0.467 | 1.592 | −0.232 | −0.665 | ||

| X2(拟人化中vs.高)×社会阶层 | 1.297 | 4.575*** | −0.320 | −0.926 | ||

| 实际收入 | 0.027 | 0.573 | 0.052 | 0.947 | ||

| 实际受教育程度 | −0.028 | −0.522 | 0.069 | 1.078 | ||

| 实际社会阶层 | −0.027 | −0.379 | −0.037 | 0.085 | ||

| R2 | 0.120 | 0.300 | ||||

| F | 4.677*** | 13.33*** | ||||

| 注:外观拟人化操纵的三个水平构建成为X1、X2两个虚拟变量;*表示p<0.1,**表示p<0.05,***表示p<0.01。下同。 | ||||||

由表2可知,当服务机器人的外观拟人化程度较低时,社会阶层对外观拟人化程度和使用意愿的直接效应均有显著影响(β1=0.773,β2=0.541,CI均不包括0);而当拟人化程度较高时,其直接效应不显著(β3=0.279,β4=−0.041,CI均包括0)。相反,当服务机器人的外观拟人化程度较低时,社会阶层对外观拟人化程度和使用意愿的间接效应均无显著影响(β1=−0.186,β2=0.127,CI均包括0);而当拟人化程度较高时,其间接效应显著(β3=−0.527,β4=−0.342,CI均不包括0)。因此,社会阶层不仅调节了外观拟人化程度对使用意愿的主效应,也调节了拟人化程度对感知智能这一中介的影响,进而影响了使用意愿(支持假设2和假设3)。

| 社会阶层 | 效应值 | 标准误 | t | Bootstrap95%CI

|

|||

| 上限 | 下限 | ||||||

| 直接效应 | X1 (拟人化中vs.低) | 低 | 0.773 | 0.258 | 2.993*** | 0.265 | 1.281 |

| 高 | 0.541 | 0.244 | 2.215*** | 0.061 | 1.022 | ||

| X2(拟人化中vs.高) | 低 | 0.279 | 0.242 | 1.151 | −0.197 | 0.754 | |

| 高 | −0.041 | 0.237 | −0.174 | −0.508 | 0.426 | ||

| 间接效应 | X1(拟人化中vs.低) | 低 | −0.186 | 0.122 | −0.440 | 0.040 | |

| 高 | 0.127 | 0.131 | −0.127 | 0.384 | |||

| X2(拟人化中vs.高) | 低 | −0.527 | 0.129 | −0.794 | −0.286 | ||

| 高 | 0.342 | 0.148 | 0.065 | 0.654 | |||

实验二的结果不仅验证了服务机器人外观拟人化程度与消费者使用意愿之间的倒U形关系,而且通过构建有中介的调节模型,检验了消费者所处的社会阶层对上述关系的调节作用,并发现这一调节作用可以通过感知智能这一中介变量来实现,因而假设2和假设3得以验证。

(三)实验三

为验证实验结果的可靠性、提高其外部效度,排除服务机器人性别、审美感知和新奇感知的可能性解释,实验三在餐厅服务情境下展开,并采用不同性别的服务机器人证实。

1.实验设计

实验三同样采用3(外观拟人化高vs.中vs.低)×2(社会阶层高vs.低)被试组间实验。实验方法与实验二相似,但是,实验三使用了不同性别的服务机器人图片,实验场景转变为餐厅服务情境。

首先,实验三采用与实验二相同的方法操控被试的社会阶层。然后,被试将看到一张服务机器人的图片,如图8所示,设想自己去该餐厅消费时,提供服务是图片中的机器人。机器人会对被试说:“您好,欢迎来到xx餐厅,我能为您做些什么吗?”之后,他会为被试提供点餐、送餐等服务。

|

| 图 8 实验三设计的机器人服务场景 |

接下来,请被试基于自己的想象 ,回答使用意愿和感知智能的测量问项,最后回答外观拟人化程度的测量问项和审美感知、新奇感知、人口统计特征等控制变量问项。

2.结果与讨论

作为操纵检验,首先使用单因素方差分析检验被试对服务机器人外观的拟人化程度的感知(MH=5.02、SD=1.20,MM=4.48、SD=1.35,ML=3.62、SD=1.41,F

服务机器人外观拟人化程度和消费者社会阶层对感知智能和使用意愿影响的双因素方差分析结果如表3所示。随着服务机器人外观拟人化水平的提升,社会阶层较低的被试的感知智能逐渐降低,使用意愿首先提升,然后大幅降低;而对于社会阶层较高的被试来说,随着感知智能的逐渐提升,其使用意愿也逐渐提升,但外观高度拟人化与中度拟人化情境下的使用意愿无显著差别。主体间效应检验发现,外观拟人化程度和社会阶层的交互项作用显著(p<0.001),社会阶层对外观拟人化程度与消费者使用意愿的关系具有调节作用,支持假设2。此外,双因素方差分析还初步验证了社会阶层对拟人化程度和感知智能之间关系的影响。

| 社会阶层 | 拟人化程度 | 感知智能 | 使用意愿 | ||

| 平均值 | 标准偏差 | 平均值 | 标准偏差 | ||

| 低 | 低 | 5.69 | 0.80 | 5.59 | 1.24 |

| 中 | 5.60 | 0.76 | 5.83 | 0.99 | |

| 高 | 5.55 | 0.72 | 4.17 | 1.89 | |

| 总计 | 5.61 | 0.76 | 5.19 | 1.60 | |

| 高 | 低 | 5.52 | 0.74 | 5.57 | 0.67 |

| 中 | 5.75 | 0.98 | 5.89 | 0.84 | |

| 高 | 5.89 | 0.67 | 5.92 | 0.57 | |

| 总计 | 5.72 | 0.82 | 5.80 | 0.72 | |

| 总计 | 低 | 5.61 | 0.77 | 5.58 | 0.99 |

| 中 | 5.67 | 0.88 | 5.86 | 0.91 | |

| 高 | 5.72 | 0.71 | 5.05 | 1.65 | |

| 总计 | 5.67 | 0.79 | 5.50 | 1.27 | |

利用Process软件(模型8)对有中介的调节模型进行检验。服务机器人外观拟人化程度为自变量,使用意愿为因变量,社会阶层为调节变量,感知智能为中介变量,消费者审美感知、新奇感知、性别、年龄、实际收入、受教育水平和社会阶层为控制变量。结果显示,当服务机器人的外观拟人化程度较高时,外观拟人化程度和社会阶层的交互项作用显著(β=1.036,p<0.001),且感知智能的中介作用显著(β=0.277,p

| 社会阶层 | 效应值 | 标准误 | t | Bootstrap 95%CI

|

|||

| 上限 | 下限 | ||||||

| 直接效应 | X1 (拟人化中vs.低) | 低 | 0.301 | 0.215 | 1.398 | −0.123 | 0.725 |

| 高 | 0.199 | 0.218 | 0.912 | −0.230 | 0.628 | ||

| X2(拟人化中vs.高) | 低 | −1.323 | 0.230 | −5.748*** | −1.776 | −0.870 | |

| 高 | 0.319 | 0.226 | 1.410 | −0.126 | 0.764 | ||

| 间接效应 | X1(拟人化中vs.低) | 低 | −0.015 | 0.043 | −0.105 | 0.074 | |

| 高 | −0.030 | 0.046 | −0.048 | 0.136 | |||

| X2(拟人化中vs.高) | 低 | −0.010 | 0.041 | −0.101 | 0.065 | ||

| 高 | 0.090 | 0.049 | 0.012 | 0.203 | |||

实验二和实验三说明,不论服务机器人的性别如何,服务机器人的外观拟人化程度都会对消费者的使用意愿呈倒U形影响;社会阶层对外观拟人化程度与消费者使用意愿的关系具有调节作用,且这一调节作用是通过感知智能这一中介实现的。

四、研究结论与讨论(一)研究结论

本文通过三个实验,阐明了两个研究问题:第一,服务机器人外观拟人化程度对消费者使用意愿的影响:随着服务机器人外观拟人化程度的提高,消费者使用意愿会先提升,然后开始下降,即二者存在倒U形影响关系。第二,通过建立有中介的调节模型,探索了社会阶层怎样构成上述影响的边界条件。首先,社会阶层对服务机器人外观拟人化程度与消费者使用意愿的关系具有调节作用:低社会阶层的消费者对外观拟人化程度较低的服务机器人的使用意愿更高,而高社会阶层的消费者对外观拟人化程度较高的服务机器人的使用意愿更高;其次,社会阶层对服务机器人外观拟人化程度与消费者使用意愿关系的调节作用还通过感知智能的中介作用来实现。随着服务机器人外观拟人化程度的提高,低社会阶层的消费者的感知智能水平逐渐降低,高社会阶层的消费者的感知智能水平逐渐升高,进而影响其使用意愿。

(二)理论启示

首先,本文研究了机器人拟人化对于消费者使用意愿的影响,丰富了机器人拟人化的相关研究。以往的机器人拟人化研究虽然验证了恐怖谷效应的存在(Mathur和Reichling,2016),并探讨了外形拟人化程度对其情绪和喜爱程度的倒U形影响(Kim和McGill,2018;Kim等,2019),但没有关注对消费者行为意愿的影响。本文首次探讨了服务机器人外形拟人化程度对于消费者使用意愿的影响,不仅丰富了拟人化相关研究,也为以后研究该领域内其他消费者行为意愿和行为结果奠定了基础。

其次,本文验证了感知智能的中介作用,调和了已有研究的矛盾。以往研究多认为拟人化通过提高个体的热情感知来影响相应的态度或行为,而对能力感知没有显著影响(Gray和Wegner,2012;Zhou等,2019;Kim等,2019)。虽然少数文献提出机器人拟人化会提升消费者的感知智能(Bartneck等,2009;Haring等,2016),却没有深入研究感知智能在机器人拟人化对消费者行为意愿影响中的驱动作用。本文研究了感知智能在机器人外观拟人化对消费者使用意愿的影响中是否具有中介作用、在什么样的边界条件下具有中介作用的问题,调和了已有研究的矛盾,并为感知智能作为影响消费者使用意愿的动力提供了较为全面的解释框架。

最后,本文从消费者社会阶层的视角出发,填补了恐怖谷效应边界条件的部分空白。以往研究多注重于恐怖谷效应产生的原因(Mori,1970;MacDorman和Ishiguro,2006;Gray和Wegner,2012等)和后果(Kim等,2019)。虽然有学者从归属感、食品类型和机器人拟人化程度三个方面研究了减少消费者补偿消费行为的边界条件(Mende等,2019),但未有研究在更广泛的服务情境中关注减少恐怖谷效应消极影响的边界机制。本文将消费者个人因素引入研究框架,从消费者所处的社会阶层出发,探讨了消费者社会阶层对服务机器人外观拟人化程度与消费者使用意愿之间关系的影响,提出了减少恐怖谷负面效应的措施。此外,本研究首次使用不同性别的服务机器人素材开展实验,排除了服务机器人性别、消费者审美和新奇感的混淆作用,丰富了恐怖谷理论的相关研究。

(三)管理启示

本文对于服务机器人在营销中的实践应用具有重要参考价值。首先,在人工智能时代背景下,越来越多的企业引入机器人为消费者提供服务。然而,若使用不当也会给企业带来损失。本研究探讨了服务机器人外观拟人化程度对消费者使用意愿的影响及其影响机制和边界条件。本文发现,服务机器人外形拟人化程度对消费者的使用意愿之间存在倒U形影响关系。无论服务机器人的性别如何,其外观拟人化程度过高或过低都会降低消费者的使用意愿。因此,企业在引入服务机器人时,不能盲目追求外观的逼真。外观拟人化程度过高的机器人会使消费者感受到担忧和恐惧,降低消费者的使用意愿。

其次,本研究发现消费者所处的社会阶层会调节服务机器人外观拟人化程度与其使用意愿之间的关系,即低社会阶层的消费者对于外观拟人化程度较低的服务机器人的使用意愿更高,高社会阶层的消费者对于外观拟人化程度较高的服务机器人的使用意愿更高。企业应该以消费者为导向,通过识别自身定位和消费者类型,选择与消费者偏好相匹配的拟人化服务机器人。只有这样,企业才能提高消费者对服务机器人的使用意愿,并在提高服务效率的同时提高服务质量,避免引入机器人后被弃用,造成企业资源的浪费。

最后,社会阶层对服务机器人外观拟人化程度和消费者使用意愿的调节作用是通过感知智能这一中介作用实现的,即随着服务机器人外观拟人化程度的提高,低社会阶层的消费者对服务机器人的感知智能逐渐降低,高社会阶层的消费者对服务机器人的感知智能逐渐提高,进而影响其使用意愿。因此,企业应对服务机器人的外观设计及其对不同类型消费者感知智能的影响给予足够的重视,建立与服务机器人的设计和应用相适应的管理机制,使各个阶层的消费者在与服务机器人交互的过程中,既能感受到机器人具备提供良好服务的能力,又不会产生过高的不安全感和威胁感。本文通过研究企业如何减少人机交互过程中由于恐怖谷效应产生的消极影响,指导企业优化服务设计,从而更有效地为不同类型消费者提供舒适、愉快的服务体验,最大化应用服务机器人的积极效果。

(四)局限性

与其他相关研究类似,本研究也存在一定的局限性。首先,本研究采用情境模拟法展开实验设计,虽然提供了相关图片以帮助消费者设想相应的服务情境,但却无法展示现实服务情境中使用拟人化机器人的场景,不可避免地会出现实验情境与实际场景的偏差。为此,未来的研究可以在应用服务机器人的企业中进行田野实验,以便在现实服务场景下进一步验证拟人化服务机器人对消费者行为的影响,而且,未来研究还可以超越外观的拟人化,从声音、动作等多方面的拟人化进行深入探讨,以便验证和揭示服务机器人的各种拟人化要素对消费者行为的影响。

其次,本研究探究了高社会阶层和低社会阶层的消费者对外观拟人化程度不同的服务机器人的使用意愿的影响,并得出了有价值的结论。虽然前人的研究也倾向于将社会阶层分为高层和低层两类(Belmi和Laurin,2016),但这种分类实际上忽略了中间人群的独特性——中产阶层拥有舒适的资源和较高的收入(Olson等,2016),在行为上也会与其他阶层有所区别(Yan等,2021)。因此,中产阶层消费者对于拟人化服务机器人的使用意愿是否会与高社会阶层和低社会阶层的消费者有所不同,仍需进行深入的研究。此外,研究只采用了操纵社会阶层的实验方法,未来可以使用测量社会阶层的实验方法进行检验,还可以深入探讨其他消费者特征因素对拟人化机器人应用效果的影响。

| [1] | 曹忠鹏, 靳成雯, 马菁, 等. 自助服务技术中虚拟代理人呈现对顾客准备的影响研究[J]. 南开管理评论, 2020, 23(4): 73–83. |

| [2] | 胡小勇, 李静, 芦学璋, 等. 社会阶层的心理学研究: 社会认知视角[J]. 心理科学, 2014, 37(6): 1509–1517. |

| [3] | 林子筠, 吴琼琳, 才凤艳. 营销领域人工智能研究综述[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(3): 89–106. |

| [4] | 汪涛, 谢志鹏. 拟人化营销研究综述[J]. 外国经济与管理, 2014, 36(1): 38–45. |

| [5] | 韦庆旺, 李木子, 陈晓晨. 社会阶层与社会知觉: 热情和能力哪个更重要?[J]. 心理学报, 2018, 50(2): 243–252. |

| [6] | 喻丰, 许丽颖. 人工智能之拟人化[J]. 西北师大学报(社会科学版), 2020, 57(5): 52–60. |

| [7] | 张鞠成, 李祎铭, 成汝霞. 国内外智慧旅游研究述评[J]. 旅游导刊, 2020, 4(5): 79–96. |

| [8] | 张雁冰, 吕巍, 张佳宇. AI营销研究的挑战和展望[J]. 管理科学, 2019, 32(5): 75–86. |

| [9] | 周懿瑾, 毛诗漫, 陈晓燕. 地位补偿: “仆人式”品牌拟人对购买意愿的影响[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(2): 43–58. |

| [10] | Adler N E, Epel E S, Castellazzo G, et al. Relationship of subjective and objective social status with psychological and physiological functioning: Preliminary data in healthy, White women[J]. Health Psychology, 2000, 19(6): 586–592. |

| [11] | Agarwal R, Karahanna E. Time flies when you're having fun: Cognitive absorption and beliefs about information technology usage[J]. MIS Quarterly, 2000, 24(4): 665–694. |

| [12] | Aydin A L, Ullrich J, Siem B, et al. The effect of social class on agency and communion: Reconciling identity-based and rank-based perspectives[J]. Social Psychological and Personality Science, 2019, 10(6): 735–745. |

| [13] | Bartneck C, Kulić D, Croft E, et al. Measurement instruments for the anthropomorphism, animacy, likeability, perceived intelligence, and perceived safety of robots[J]. International Journal of Social Robotics, 2009, 1(1): 71–81. |

| [14] | Bartneck C, Reichenbach J, Carpenter J. Use of praise and punishment in human-robot collaborative teams[A]. ROMAN 2006-the 15th IEEE international symposium on robot and human interactive communication[C]. Hatfield: IEEE, 2006. |

| [15] | Bellezza S, Berger J. Trickle-round signals: When low status is mixed with high[J]. Journal of Consumer Research, 2020, 47(1): 100–127. |

| [16] | Belmi P, Laurin K. Who wants to get to the top? Class and lay theories about power[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2016, 111(4): 505–529. |

| [17] | Čaić M, Odekerken-Schröder G, Mahr D. Service robots: Value co-creation and co-destruction in elderly care networks[J]. Journal of Service Management, 2018, 29(2): 178–205. |

| [18] | Chandler J, Schwarz N. Use does not wear ragged the fabric of friendship: Thinking of objects as alive makes people less willing to replace them[J]. Journal of Consumer Psychology, 2010, 20(2): 138–145. |

| [19] | Côté S, Gyurak A, Levenson R W. The ability to regulate emotion is associated with greater well-being, income, and socioeconomic status[J]. Emotion, 2010, 10(6): 923–933. |

| [20] | Damiano L, Dumouchel P. Anthropomorphism in human–robot co-evolution[J]. Frontiers in Psychology, 2018, 9: 468. |

| [21] | Dennett D C. Kinds of minds: Toward an understanding of consciousness[M]. New York: Basic Books, 1996. |

| [22] | Eom K, Kim H S, Sherman D K. Social class, control, and action: Socioeconomic status differences in antecedents of support for pro-environmental action[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2018, 77: 60–75. |

| [23] | Epley N. A mind like mine: The exceptionally ordinary underpinnings of anthropomorphism[J]. Journal of the Association for Consumer Research, 2018, 3(4): 591–598. |

| [24] | Epley N, Waytz A, Cacioppo J T. On seeing human: A three-factor theory of anthropomorphism[J]. Psychological Review, 2007, 114(4): 864–886. |

| [25] | Fiske S T, Cuddy A J C, Glick P. Universal dimensions of social cognition: Warmth and competence[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2007, 11(2): 77–83. |

| [26] | Gray K, Wegner D M. Feeling robots and human zombies: Mind perception and the uncanny valley[J]. Cognition, 2012, 125(1): 125–130. |

| [27] | Hanson D, Olney A, Prilliman S, et al. Upending the uncanny valley[A]. Proceedings of the 20th national conference on artificial intelligence[C]. Pittsburgh: AAAI Press, 2005. |

| [28] | Haring K S, Silvera-Tawil D, Takahashi T, et al. How people perceive different robot types: A direct comparison of an android, humanoid, and non-biomimetic robot[A]. Proceedings of the 8th international conference on knowledge and smart technology (KST)[C]. Chiang Mai: IEEE, 2016. |

| [29] | Johnson S E, Richeson J A, Finkel E J. Middle class and marginal? Socioeconomic status, stigma, and self-regulation at an elite university[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2011, 100(5): 838–852. |

| [30] | Kim H Y, McGill A L. Minions for the rich? Financial status changes how consumers see products with anthropomorphic features[J]. Journal of Consumer Research, 2018, 45(2): 429–450. |

| [31] | Kim S, Chen R P, Zhang K. Anthropomorphized helpers undermine autonomy and enjoyment in computer games[J]. Journal of Consumer Research, 2016, 43(2): 282–302. |

| [32] | Kim S Y, Schmitt B H, Thalmann N M. Eliza in the uncanny valley: Anthropomorphizing consumer robots increases their perceived warmth but decreases liking[J]. Marketing Letters, 2019, 30(1): 1–12. |

| [33] | Kraus M W, Keltner D. Signs of socioeconomic status: A thin-slicing approach[J]. Psychological Science, 2009, 20(1): 99–106. |

| [34] | Kraus M W, Piff P K, Keltner D. Social class as culture: The convergence of resources and rank in the social realm[J]. Current Directions in Psychological Science, 2011, 20(4): 246–250. |

| [35] | Kraus M W, Piff P K, Mendoza-Denton R, et al. Social class, solipsism, and contextualism: How the rich are different from the poor[J]. Psychological Review, 2012, 119(3): 546–572. |

| [36] | Leite I, Pereira A, Mascarenhas S, et al. The influence of empathy in human–robot relations[J]. International Journal of Human-Computer Studies, 2013, 71(3): 250–260. |

| [37] | MacDorman K F, Ishiguro H. The uncanny advantage of using androids in cognitive and social science research[J]. Interaction Studies, 2006, 7(3): 297–337. |

| [38] | Marr J C, Thau S. Falling from great (and not-so-great) heights: How initial status position influences performance after status loss[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(1): 223–248. |

| [39] | Mathur M B, Reichling D B. Navigating a social world with robot partners: A quantitative cartography of the Uncanny Valley[J]. Cognition, 2016, 146: 22–32. |

| [40] | Mende M, Scott M L, van Doorn J, et al. Service robots rising: How humanoid robots influence service experiences and elicit compensatory consumer responses[J]. Journal of Marketing Research, 2019, 56(4): 535–556. |

| [41] | Mori M. The uncanny valley[J]. Energy, 1970, 7(4): 33–35. |

| [42] | Ng W, Diener E. What matters to the rich and the poor? Subjective well-being, financial satisfaction, and postmaterialist needs across the world[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2014, 107(2): 326–338. |

| [43] | Olson J G, McFerran B, Morales A C, et al. Wealth and welfare: Divergent moral reactions to ethical consumer choices[J]. Journal of Consumer Research, 2016, 42(6): 879–896. |

| [44] | Piff P K, Kraus M W, Côté S, et al. Having less, giving more: The influence of social class on prosocial behavior[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2010, 99(5): 771–784. |

| [45] | Reczek R W, Haws K L, Summers C A. Lucky loyalty: The effect of consumer effort on predictions of randomly determined marketing outcomes[J]. Journal of Consumer Research, 2014, 41(4): 1065–1077. |

| [46] | Rehm M, Krogsager A. Negative affect in human robot interaction—Impoliteness in unexpected encounters with robots[A]. Proceedings of 2013 IEEE RO-MAN[C]. Gyeongju: IEEE, 2013. |

| [47] | Yan L, Keh H T, Chen J M. Assimilating and differentiating: The curvilinear effect of social class on green consumption[J]. Journal of Consumer Research, 2021, 47(6): 914–936. |

| [48] | Yogeeswaran K, Złotowski J, Livingstone M, et al. The interactive effects of robot anthropomorphism and robot ability on perceived threat and support for robotics research[J]. Journal of Human-Robot Interaction, 2016, 5(2): 29–47. |

| [49] | Zhou X Y, Kim S, Wang L L. Money helps when money feels: Money anthropomorphism increases charitable giving[J]. Journal of Consumer Research, 2019, 45(5): 953–972. |