2022第44卷第3期

2.对外经济贸易大学 信息学院,北京 100029;

3.对外经济贸易大学 国际商学院,北京 100029

2.School of Information Technology & Management, University of International Business and Economics, Beijing 100029, China;

3.Business School, University of International Business and Economics, Beijing 100029, China

产消者通常泛指那些既能够通过参与生产服务活动来创造价值,同时又能够通过消费活动来享用价值的个人。具体而言,他们能够在原有消费活动的基础上,通过租赁、借贷、分享、交换、交易等多种形式的生产服务活动来创造消费价值,从而实现生产角色与消费角色的产消合一(钱平凡,2020;沈蕾等,2019,2021)。早在Web 2.0时代,消费者在社会化电商平台(如小红书)中的信息内容生产活动(沈蕾等,2019;Ritzer和Jurgenson,2010)就预示了产消者的兴起。特别是近年来,以数字平台的发展为契机,个体产消者通过利用个人资产能够在不转移所有权的基础上为消费市场提供临时可获得的使用权服务(access-based service)(Eckhardt等,2019)。例如,他们利用个人房屋(如小猪短租和Airbnb)来获得额外的收入,或是利用闲暇时间开个人私家车去载客出行(如滴滴和Uber),或者与企业一起参与众包活动等。不过,在早些年数字技术尚不成熟的背景下,技术对个人的赋能水平低下,这一定程度上限制了产消者群体的扩大和市场影响力,因而尚未引起学界和实践界的高度关注。近年来,随着数字经济的蓬勃发展,共享经济、协同消费、零工经济不断涌现,这些都为个体产消者通过数字平台来参与商业生产服务活动提供了各式各样的契机。如Deloitte于2018年发布的创新报告显示,在美国、英国、中国、德国等多个国家中,约5亿人曾作为产消者参与过数字经济服务活动(Deloitte,2018)。中国信息通信研究院于2021年发布的《中国数字经济就业发展研究报告:新形态、新模式、新趋势》中指出,数字平台经济的发展促进了更多无需本地就业的新型灵活就业形式。由此可见,在数字技术赋能更多的个体消费者、使之转化为产消者参与市场生产服务活动的背景下,产消者群体得以日益壮大,这一方面为市场增添了新的活力,另一方面也为理解和管理该群体的实践带来了诸多新的难题和挑战。确切地说,无论是对该群体的福祉(如需求的满足)还是对社会经济的发展实践(如数字中国)而言,在数字经济背景下开展产消者相关研究都具有重要的时代意义,同时也迫切需要研究者的重点关注。

本文的研究内容主要包括以下三个方面:第一,为理解数字经济背景下的产消者在概念方面提供一个清晰的认识。早在托夫勒(Toffler)提出产消者概念,认为产销者的生产活动主要是为满足其个人自身的消费需求时,菲利普·科特勒(Philip Kotler)就指出,需要从为自身使用而生产(production for use)以及为与他人交换而生产(production for exchange)两个方面来看待产销者(Kotler,1986)。在数字经济兴起之后,与个体服务者相关术语层出不穷,如供应型用户(涂科等,2020)、零工工作者(Gleim等,2019)、个体服务者(Lin等,2019)。这些术语是否等同于产消者?或者说,它们与产销者有何异同?这些问题尚未得到厘清;也未有研究基于数字经济背景探讨产消者的内涵及其与关联概念的异同。这为开展产消者研究带来了一定的阻碍。第二,揭示数字技术与产消者研究脉络的关联。以往的数字经济研究与产消者研究彼此割裂,相关研究与实践进展存在一定程度的滞后。从近年来数字经济促进了大量个体产消者参与生产服务活动事实可以看出,数字技术的赋能对产消者参与市场活动具有不可或缺的作用。但在有关“数字技术在产消者研究脉络中有何作用”等关键问题上存在认识不足。第三,从服务营销的角度评述和展望产消者研究。产消者在管理学相关领域中的探讨方兴未艾,本文旨在从服务营销的视角深入探讨产消者服务的相关研究命题,明确未来的研究方向。

本文主要有以下几点研究意义和贡献:首先,在概念界定方面,本文不仅为理解数字经济中的产消者提供了具体全面的认识,还厘清了产消者与其他术语之间的关联和差异,因此能够为后续研究在理解产消者内涵方面提供扎实的研究基础。其次,为了兼顾述评的“面”和“点”的内容,一方面,本文基于多个关键词及多个数据库对403篇中英文文献中的摘要内容进行了分析,梳理出以往研究中重要的研究主题,从而在“面”上为充分了解已有研究的全貌做阶段性总结,明确了数字技术赋能在产消者兴起和活跃中的重要作用以及产销者活动的基本趋势,能够为学者开展数字经济背景下的产消者相关研究提供重要的参照依据。另一方面,基于对产消者的概念界定和已有的管理学相关视角下的产消者研究进展,本文从服务营销的角度提出了产消者参与服务的事前(服务准备)、事中(服务过程)、事后(服务结果)这一分析框架,总结已有的研究发现和尚未解决的研究难题,从而在“点”上总结了产消者服务主题研究,有助于推动未来的产消者服务主题研究。最后,为了揭示未来重要的研究方向,本文进一步提出了三个关键性的研究命题。因此,本文不仅能为未来致力于开展数字经济中的产消者相关研究的学者提供坚实的研究基础和分析思路,也能为数字平台企业的治理举措和国家及地方政策的制定提供有价值的的洞见。

二、产消者的概念界定(一)产消者的概念内涵和特征

产消者(prosumer)术语最早可以追溯到1980年阿尔文•托夫勒的著作《第三次浪潮》。托夫勒认为,那些不是在市场中为满足个人自身需要而购买,而是选择为自己的使用需求而生产产品和提供服务的方式即为“产消”(Toffler,1980)。在早期,该术语在能源学相关领域得到了广泛的沿用(Korsnes和Throndsen,2021),例如,在光伏产业中用来描述既消费又生产电力的用户。不过,在早些年数字技术发展受限的背景下,市场中的产消者群体人数较少,并未引起足够多的关注(沈蕾等,2019)。近年来,随着数字技术的逐渐成熟,越来越多的消费者得到赋能、赋权,他们能够通过参与生产服务活动而化身为产消者。随后,产消者的角色逐渐受到国内外学界的关注(钱平凡,2020;沈蕾等,2021;项典典,2020;Bardhi和Eckhardt,2017;Eckhardt等,2019;Ritzer,2014)。不过,由于研究视角和情境的不同,学界涌现出了一批不同的相似术语,如经济学视角下的数字劳动(韩文龙和刘璐,2020),平台视角下的供应型用户(涂科等,2020),等等。因此,为了全面深化对产消者的理解,厘清其与不同术语之间的差异及关系,本文基于数字经济中的相关热词(如digital economy,peer to peer,gig economy,sharing economy,access-based consumption,collaborative consumption等),初步总结了数字经济背景下有关个体服务的相关代表性术语(如表1所示)。

广义来讲,自托夫勒1980年提出产消者这一术语以来,有关其内涵的界定是相当宽泛且不断迭代的(Korsnes和Throndsen,2021;Toffler,1980)。一些学者认为,只要传统消费者参与了生产服务活动,即是产消活动的一种,如采用自助式设备为自身提供服务(Lang等,2021)。这种情况的产生与多样化的学科视角有着密切的关系,但这种做法并不适用于深入分析具体情境中的产消者内涵及其特征。实际上,本文通过文献回顾发现,产消者内涵的更迭与数字经济的发展密不可分。在早些年,营销学界就提出了类似的术语,如Cova和Dalli(2009)基于价值的视角就曾提出工作型消费者(working consumer)这一概念,但由于数字技术发展水平不足,工作型消费者的市场力量并不强,涉及到的资源大多为个体人的劳动力,而物质资源依然依托于企业,因而仅在传统经济的范畴中做额外的价值补充。而随着数字经济的发展,越来越多的个体大众能够以较低的门槛通过数字平台去开展个体服务活动。如人们可以根据自身时间和技能等非物质的劳动力资源禀赋来选择性的打“零工”(Gleim等,2019)。该术语与数字劳动(韩文龙和刘璐,2020)有相似之处,因为两者均强调非物质的劳动力资源;但相比之下,数字劳动更倾向于以互联网为载体的非物质生产资料,而传统的零工工作者可以在互联网平台以外依然参与线下服务活动(如小时工)。进一步的,在物质资源方面,个体大众还可以通过分享个人物质资源的方式来提供服务,例如,共享出行和共享短租服务等。一些学者则基于点对点服务的特征,将这些群体称为个体服务者(peer provider)(Lin等,2019)或供应型用户(涂科等,2020)。实际上,产消者这种愿意投入个人资源的特征还具有联合生产的功能,换句话说,他们能够在更广的范围内与企业实现价值共创,从而从被动接受产品服务的消费者角色转变为积极参与生产服务的联合生产者(Dellaert,2019)。在这些术语中,个人具有鲜明的生产属性,相对缺乏对消费属性的探讨。

| 代表性文献 | 术语 | 定义描述 | 特征概括 | 消费属性 | 生产属性 | 资源

禀赋 |

对数字技术的依赖 |

| Ritzer和Jurgenson,2010;Bardhi和Eckhardt,2017;Benoit等,2017;尹莉和臧旭恒,2009;沈蕾等,2019 | 产消者

prosumer |

产消者是那些可以在个体生产服务者和消费者之间自由转换角色的个人 | 服务主体的角色有较高水平的灵活性,可以在消费者和服务者之间灵活地转换,兼具创造价值和享用消费价值的双重属性 | √ | √ | 个人的物质和非物质资源 | 中 |

| 涂科等,2020 | 供应型用户

supplier user |

连接顾客方并在具体的服务活动中扮演服务提供方角色的用户 | 强调数字平台与其他顾客的连接性,数字平台是连接双方服务交换活动的中介 | × | √ | 个人的物质和非物质资源 | 中高 |

| Gleim等,2019 | 零工工作者

gig worker |

在不影响日常工作和生活的情况下,通过参与零工服务来获取额外收入的群体 | 高水平的自由和灵活性,与已有固定的生活和工作有较高水平的兼容性 | × | √ | 个人非物质的劳动力 | 中 |

| 韩文龙和刘璐,2020 | 数字劳动

digital labour |

在互联网空间中,以数字化知识和信息为关键生产资料的生产活动 | 依托互联网为载体,强调非物质性的生产资料,包括无偿和有偿的劳动 | × | √ | 非物质的劳动力 | 高 |

| Lin等,2019 | 个体服务者

peer provider |

自愿与其他个体共同参与服务价值创造活动的个人 | 不仅包括以交易为导向的商业特征,还包括个体间社会化互动导向的特征 | × | √ | 个人的物质和非物质资源 | 中高 |

| Dellaert,2019 | 联合生产者

co-producer |

在市场网络中担任共同生产角色的消费者 | 强调价值共创,消费和生产角色的共存 | √ | √ | 市场资源(个人的、企业的) | 中 |

| 本文 | 数字经济产消者

digitalised prosumer |

借助数字化平台,为满足个人层面的消费需求(本人的及他人的),以个人可支配的资源禀赋为基础来主导个人间点对点生产服务活动的群体 | 数字经济产消者以数字平台企业为媒介和支撑,以满足个人需求为目的。他们是服务生产活动主要的资源提供者,在顾客旅程中主导着实际的个体间互动,是数字经济中不可缺少的角色 | √ | √ | 个人可支配的物质和非物质资源 | 高 |

(二)理解数字经济中的产消者

从已有研究来看,有关产消者的界定存在诸多过于宽泛和模糊的情况,基于此,本文通过文献回顾发现,一个可能帮助解决该方面问题的观点不是割裂地看待大众个体人的生产或消费角色,而是将产消行为灵活地放在生产和消费两端的区间中,根据权重的不同,可在生产型产消或消费型产消之间转移(Ritzer,2014)。不过,虽然这种界定方式为“什么是产消者”提供了借鉴,但其未能很好地明确区分产消者和非产消者。鉴于此,根据对已有产消者文献的分析,本文认为,在数字经济的情景下,理解产消者可以从以下三方面入手。

第一,相比较消费者和雇员,产消者个体与企业的关系存在特殊性。产消者不再如消费者那样单一被动地接受生产服务。根据Vargo和Lusch(2004)的观点,与商品主导逻辑(goods-dominant logic)中传统企业主导生产服务活动有所不同,在服务主导逻辑(service-dominant logic)中,传统消费者能够参与市场价值创造活动并成为价值共创者。如爱彼迎(Airbnb)民宿的产消者能提供不同于传统酒店的独特体验价值(Mahadevan,2018)。不过,从实践来看,产消者的生产和服务活动,无论是为自身还是他人,大多为满足个人需求而存在,并不涉及到企业内部和企业间的交换。此外,产消者参与价值创造活动与雇员也不同,他们往往未签订正式的合同,且并不需要完全服从于企业对生产服务活动的管理活动。因而在数字化背景下,对于数字平台企业,他们对产消者群体更多的需要予以“引导”而非正式的人力资源管理。由此,产消者与企业既有消费者和产品/服务提供者的关系,又有联合生产或价值共创的关系,且这种关系并不依赖于传统的企业管理活动。

第二,产消者参与市场生产服务活动所涉及到的“个人”资源禀赋更广。对于消费者角色而言,他们的资源禀赋主要为服务于消费的金钱(如钱包份额)和非金钱的时间、精力等成本,而产消者所投入的资源禀赋要更加广泛。以早期将在线媒体作为研究情景的研究为例,相关研究认为产消者在线生成内容就是生产的过程(Ritzer和Jurgenson,2010)。因而产消者的生产服务活动通常涉及非物质的知识和劳动力禀赋,在数字环境中则还被称为数字劳动(韩文龙和刘璐,2020)。此外,在数字技术催生的基于使用服务的商业模式中,产消者的服务活动还关乎个人可支配的物质资源禀赋(如短租服务的房屋,出行服务的汽车等)。可见,数字技术使得产消者各种可支配的个人资源的利用率得到大幅提升,使得他们能够在使用和消费这些资产的同时为他人服务(如私家车出行服务),这大大增加了产消者参与市场生产服务活动的广度和深度。

第三,数字技术赋能高水平的自主性,生产和消费角色易转换,消费和生产功能的实现涉及到多个个体人。相关研究认为,产消者的生产和消费属性并不一定同时体现,他们既可以在某一个时间点作为消费者参与消费活动,又可以在另一个时间点作为生产者来参与生产服务活动(Ritzer,2014)。因而,产消者在消费和生产活动之间存在高度的灵活性和自主性。在数字时代,这些特征尤为凸显,这与其能够快速进入和退出数字平台市场的低门槛和低成本可能有着密切的关系。不过,与企业实现盈利等方面价值的目标不同,Toffler(1980)认为,产消者参与生产服务的目的始终是为了满足个人需求和实现满意。此外,已有研究表明,技术能够赋能产消者更高的自主性,能在更宽广的市场范围内开展生产服务活动(Fox和Li,2012)。根据赋能理论(empowerment theory)的相关观点,数字技术的赋能涵盖过程和结果两个方面(Zimmerman,2000),在过程方面,数字技术赋能使行为个体(如产消者)更加了解所处市场环境中的要素,能够增强个体对决策过程的认识和影响;而赋能的结果则体现在个体在自主性、灵活性和掌控力等方面的增强。在实践中,这表现为产消者对自身生产服务活动的高水平自我负责和自我雇用,能够独立自主地开展数字经济生产服务活动,而数字平台企业并不主导实际的生产服务活动,而大多作为协助者或引导者(项典典,2020)。因此,鉴于个体产消者有着灵活的市场进入和退出机制、相对敏锐的感知、以及能够独立自主的特征;可以看出,产消者有着高水平的灵活性来选择在相应的时空中通过生产服务亦或是消费来参与市场活动,从而最终实现个人需求的满足(Xie等,2008)。特别的,根据最新研究的观点,产消者的生产除了满足自身使用等消费需求,还包括满足其他消费者需求的交换特征(Lang等,2021)。换句话说,这些产消者在对自身资源的使用或消费过程中,就能够同时通过生产服务活动来满足其他消费者的消费需求(如私家车出行服务,钱平凡,2020;房屋短租服务,沈蕾等,2021)。

综上,本文认为,在数字经济背景下,产消者是借助于数字化平台,为满足个人层面的消费需求(本人的及他人的),以个人可支配的资源禀赋为基础来主导个人间点对点生产服务活动的群体。根据此概念界定,本文认为,在数字经济实践中,通过利用个人资源(如汽车和房屋)的出行司机(如滴滴)和短租房东(如爱彼迎)是典型的产消者,这和以往营销学相关研究的观点有一致的地方(Eckhardt等,2019)。而有关前人认为在网络空间中的内容生成行为(如Ritzer和Jurgenson,2010)以及自助式服务生产活动(如Lang等,2021)则属于传统产消者的范畴,并不是本文所重点关注的数字经济产消者。但值得一提的是,若个人通过租赁数字平台的资源,如滴滴自行定制的汽车,来提供出行服务的群体也不在本文的产消者范畴内,因为这和一些传统的出租行业模式近乎相同。此外,一些专业的房屋服务中介,代替那些愿意利用闲置房屋开展短租服务但自身并不付出时间精力成本的资源所有者来提供服务的群体,也不在本文考察的产消者范畴中,因为实际的资源所有者并未主导生产服务活动,并且这些中间者和传统的中间商的差异微乎其微。此外,在概念层面,与其他相似术语相比,本文的概念界定虽然强调了数字经济背景下的适用性,但依然在以往传统产消者的内涵范畴中。在要素表述方面,本文的表述与联合生产者、个体服务者最为相似,但这些术语并未考察多方面特征要素,且仅个体服务者与数字技术有一定的关联。而供应型用户涵盖了平台中一端所有的生产服务执行者,并未考察资源是否为平台还是个人所有等方面要素,而零工工作者则大多趋于传统小时工的进一步外延,仅在数字技术平台的介入方面与产消者相似。

三、产消者研究脉络和产销者服务过程研究(一)产消者相关研究脉络

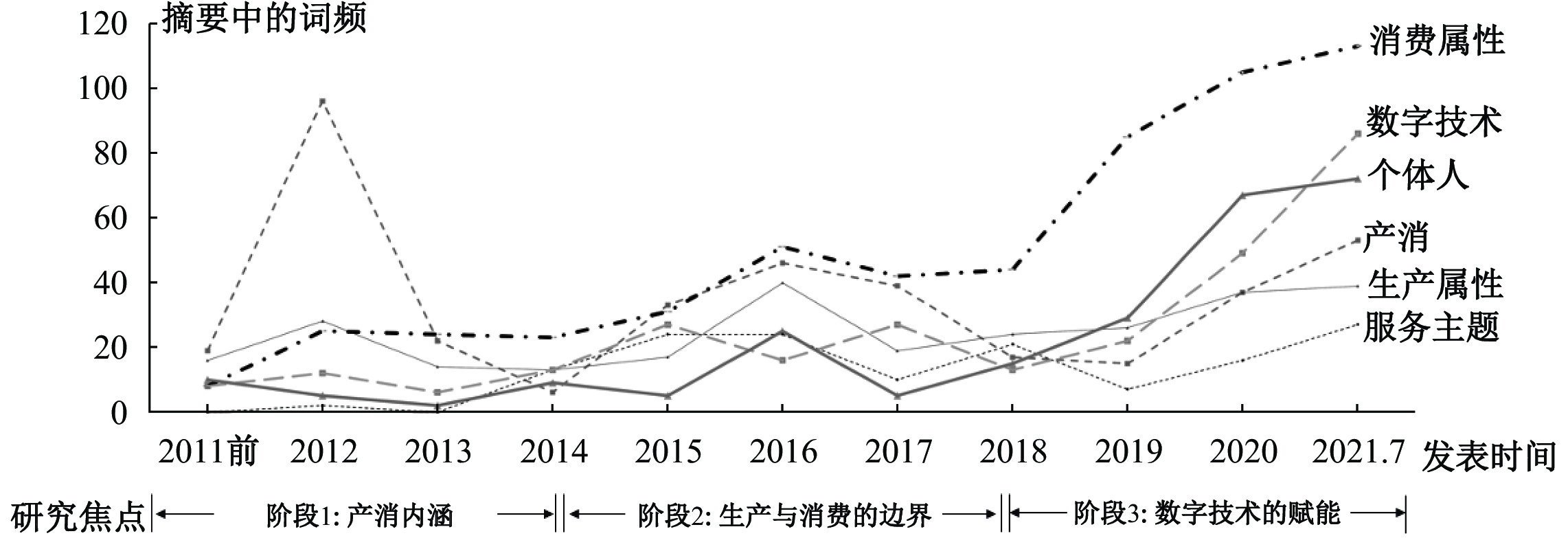

为了描绘以往的产消者研究脉络,本文首先基于相关关键词(如prosume、prosuming、porsumption、prosumer),在Web of science(主题范围检索)、Ebsco(摘要范围检索)、Proquest(摘要范围检索)等多个数据库检索到了1 546篇原始英文文献,在此过程中我们仅限制了学术期刊类别和英文语言这两个指标范围,在删除重复记录后,根据题名是否相关筛选出了发表在1993年至2021年7月期间的386篇英文文献。随后,本文对这些文献中的摘要内容开展了词频分析。特别地,由于中文文献发表较少,在CSSCI核心学术期刊范围内基于关键词高级检索“产消者”得到17条检索记录,我们在后续的分析中一并将这些文献纳入了讨论。通过分析发现,除了高度关联词prosumer以外,有关研究情景的词语如energy、media、grid、system、electricity、household等高频出现。限于篇幅,根据相关研究主题,本文发现,在不同的时间段中有以下特点(如图1所示)。

|

| 图 1 对题名包括“prosum”的文献摘要内容分析 |

1. 第一阶段(2014年以前):对产消内涵的讨论

该阶段主要在2014年以前,以产消(prosumption)现象的识别和概念为研究焦点。如Xie等(2008)分析了产消相关行为(如食物产消)的表现倾向。尹莉和臧旭恒(2009)则在众包的范畴中讨论了产消合一。Ritzer和Jurgenson(2010)则进一步在食物产消以外例证了其他类型的产消行为,如自助服务,网络空间中(如Facebook,YouTube等)的内容生成行为等。Fox和Li(2012)则认为若考察技术的作用,产消行为还能扩展到更多的产品制造领域。Ritzer(2014)则阶段性地回顾产消行为本身的特征,指出对产消行为的认识存在诸多模糊的地方,因而其中立地提出了产消区间(prosumption continuum)的观点来引导后续研究;如消费型产消(prosumption-as-consumption)、生产型产消(prosumption-as-production)、均衡型产消(balanced prosumption)。整体而言,该阶段奠定了产消者研究的基础,以较为广泛的分析视角讨论了哪些行为属于产消范畴,不过,在具体的研究情景中,有关产消行为的界定标准依然存在诸多不一致和有待明晰的地方。

2. 第二阶段(2014—2018年):对生产与消费的边界的分析

第二阶段延续第一阶段有关产消的分析,但重点转移到对消费属性(相关关键词如consumer和consumption)和生产属性(相关关键词如producer和production)的分析,旨在探讨两者之间的边界及其争议。一方面,以Ritzer(2014)的产消区间观点为基础,一些学者认为,随着技术的发展,消费和生产属性往往是难以割裂的甚至是模糊的,例如消费者参与市场服务的价值共创活动亦体现了其生产属性,而服务的过程体验则一定程度上体现了消费属性(Chandler和Chen,2015)。而Hartmann(2016)则认为应以个体人的实际生活轨迹为分析单位,探讨个体生活中的消费时刻(consumptive moments)和生产时刻(productive moments),该观点一定程度上是对产消区间观点的进一步补充。另一方面,一些学者则采用二分的方式来看待生产和消费属性。如Nagel等(2018)将自我生产视为产消,而消费他人生产服务即为消费,个体人通常面临着“产消或消费”这一决策的权衡。同样,杨嫚(2018)认为产消者的生产和消费活动并不一定要同时发生,可以在不同的时空中分离,在不同的时间和地点进行出售和购买可以是独立的行为。综合来看,多数研究倾向将生产和消费视为产消的两种属性,并一定程度上赞同产消区间的论述,但有关生产和消费的表现形式存在诸多研究视角方面的差异。

3. 第三阶段(2018—2021年):对数字技术赋能的探讨

2018年以来,共享(sharing)、个体人(相关关键词如individual、peer、P2P)和数字技术(相关关键词如digital、technology、Algorithm等)等词语开始涌现;这与数字技术赋能个体消费者参与市场服务无疑有着密切的关联。特别的,有关服务主题的分析一直贯穿在不同的研究阶段,并在第三阶段开始得到更多的关注,这一定程度上反映了产消者服务重要性的凸显与数字技术的赋能是紧密相连的。相关研究以数字经济为背景,初步探讨了诸多新的产消现象,如智能能源产消者(Korsnes和Throndsen,2021)、智能化产消关系(谷虹和李喻,2020) 、共享产消者(Lang等,2021)、点对点产消社区(peer-to-peer prosumption community;Alhashem等,2021)等。不过,虽然该阶段的研究反映了学界对产消者的高度关注,但关注的是数字技术催生的新产消现象,少有研究基于数字经济背景来分析相应的产消者内涵及其外延,因而相关研究大多停留在现象层面。因而在理解数字经济中的产消者方面,包括定性的和定量的分析,仍然有待做更多的探讨。

(二)分析产消者服务:服务准备—服务过程—服务结果的评价

如前文所述,管理学界对产消者的研究方兴未艾,但得益于数字经济的发展,有关产消者的服务主题研究逐渐引起关注(Lang等,2021;Nagel等,2018)。以本文所界定的代表性产消者(如小猪短租/爱彼迎房东、优步/滴滴司机)为出发点,对产消者的服务相关研究进行总结。整体来看,相关学术研究发表覆盖了多个不同领域的期刊,除了国内管理类期刊(如《管理世界》《南开管理评论》《外国经济与管理》等)外,英文发表涉及多个领域,例如,商业领域(如Journal of International Business Studies、Journal of Marketing、Journal of Consumer Research等),旅游领域(如Journal of Travel Research、International Journal of Hospitality Management),管理领域(如Journal of Management、Strategic Management Journal),信息领域(如International Journal of Information Management、Internet Research)等。鉴于此,为了深入梳理已有的产消者服务主题研究,本文分别从产消者服务的事前(服务准备)、事中(服务过程)和事后(服务结果的评价)这三个环节进行梳理(如表2所示)。

| 研究主题 | 研究内容 | 主要难题 | 代表性研究 |

| 产消者服务准备环节 | |||

| 产消者参与服务 | 1.大众消费者为什么要成为产消者? 2.成为产消者所需要的条件和前提 |

产消者在参与服务活动时,需要权衡哪些独特的利和弊? | Alrawadieh和Alrawadieh,2018;Benoit等,2017;Chandler和Chen,2015;Lee等,2019;Renuka,2019 |

| 产消者服务过程环节 | |||

| 产消者服务行为 | 1.网络信息披露行为研究

2.服务互动行为研究 |

1.数字经济中的产消者服务行为的一致性和差异性

2.有效引导产消者服务的数字平台治理举措 |

Cheng等,2018;Gunter,2018;Kwok和Xie,2019 |

| 产消者服务结果的评价环节 | |||

| 产消者服务的结果 | 1.对产消者服务质量的评价

2.对产消者服务体验的评价 |

1.消费者如何响应产消者服务

2.影响产消者服务结果的情景因素分析 |

Agag和Eid,2019;Kozlenkova等,2021;Mao和Lyu,2017;Wang和Jeong,2018;项典典,2020 |

1. 产消者服务准备环节

该环节主要关乎个体大众选择成为产消者并参与服务活动的前因,概括而言,已有研究主要初步考察了三个主要的问题面:首先,具备什么能力的人才能够参与产消者服务活动?其次,除了产消者自身的能力特质,还需要哪些资源来为其服务活动的顺利开展提供条件?最后,即便有能力也拥有资源,人们成为产消者的动因是什么?

(1)产消者参与服务的前提:能力因素

研究表明,产消者的服务活动与传统员工对消费者的“客户至上”标准化服务有很大的不同,其与消费者之间存在诸多不确定性或信任问题(Moon等,2019)。进一步的,不同于传统企业的一线服务人员,个体产消者并未像传统企业员工那样接受企业系统的培训和监督,因而其实际的服务能力是参差不齐的;此外,由于灵活性高,进入门槛低,参与服务的形式很大程度上由产消者自身决定,因而其服务是非标准化的且难以实施强管控的。例如滴滴司机,通常是没有经历过出租车司机职业培训的个人在提供服务。在实践中,与企业的整体服务管理流程不同,产消者往往需要独自完成从消费者询问到交易达成的各个环节,因而产消者的服务能力是保障其服务水平的关键因素(项典典,2020),其影响着消费者信任和购买意愿(Agag和Eid,2019)。例如,短租平台爱彼迎对一些专业产消者授予“超级房东”称号,这类群体通常相对具有较强的商业化素养,也有着较高的服务绩效水平。

(2)产消者参与服务的条件:资源因素

实际上,仅仅有了服务能力并不意味着就能成为产消者,这是因为,对于一些数字经济服务,产消者若要参与服务可能还需要一定的资源禀赋。通常,企业服务人员所需的服务资源由企业提供,但产消者若要参与提供服务,必要的物质和非物质资源则主要由其个人承担,特别是物质资源(如出行服务的汽车、住宿服务的房屋)。特别地,产消者的个人服务质量水平与资源投入程度之间存在着一个悖论(trade-off),即注重质量还是数量,投入更多的资源意味着迎来更多的消费者,但平均到每位消费者的服务资源(如产消者的时间精力)则会受到限制,这对产消者个人的服务管理活动带来了挑战(项典典,2020)。从这个意义而言,产消者的活动除了要审视自身资源禀赋的约束,还要考虑可能的资源分配问题,例如,时间或精力不足时可采取聘请其他人员协助服务活动的做法(Alrawadieh和Alrawadieh,2018)。

(3)产消者参与服务的动因:动机因素

已有研究表明,经济动机在很大程度上促进了产消者对服务的参与,例如,在失业率较高的国家地区,个体大众就抓住了数字经济平台所创造的这种创业机遇(Paik等,2019)。从这个意义而言,产消者之所以愿意投入个人物质和非物质资源参与服务提供活动,首要因素就在于其能够得到经济回报。其次,产消者的参与动机还是多维度且存在个体差异的。一些学者曾指出,除了经济动机,产消者参与服务的动机还包括社交动机和娱乐动机等多个方面(Benoit等,2017;Renuka,2019)。不过,鉴于产消者在参与服务活动时提供了自身物质资源和非物质资源,因而其在提供服务的同时是有较多的成本投入的,所以在动机激励方面,经济动机是保障产消者参与的基本维度(Benoit等,2017;项典典,2020)。值得一提的是,不同的动机维度在促进产消者参与服务的方式可能存在差异,如Xie和Chen(2019)的研究表明,在短租情境中,在促进产消者投入更多的资源到服务活动方面,社交动机可能比经济动机的作用要更强。

2.产消者服务过程环节

在服务过程方面,已有研究主要探讨了产消者在服务提供活动过程中的行为表现,主要包括多方面的线上和线下互动活动(Agag和Eid,2019)。在线上服务行为方面,主要涉及到产消者与消费者产生实际交易的事前和事后。具体而言,在交易之前,产消者的服务行为主要表现在产消者对个人和产品信息的披露以外,还包括对以往消费者服务需求的响应等信息(如是否接受订单)(Gunter,2018),个人照片等信息(Fagerstrøm等,2017)以及定价(Kwok和Xie,2019)。在交易之后,则主要表现在产消者服务历史信息的披露,如其他消费者的评分,产消者与其他消费者之间的相互评价(王璐等,2020)。在线下服务行为方面,产消者服务行为主要关乎其与消费者在服务交易过程的事中互动。这种互动过程中的服务行为至关重要,这是因为,数字经济产消者与消费者的互动关系与传统企业或服务人员与顾客的关系不同,其更趋于双方同等的交换关系,因而服务互动中的关系是否融洽决定了消费者的态度、购买意愿以及口碑等多个方面(Wang和Jeong,2018;Moon等,2019)。如Agag和Eid(2019)的研究表明,产消者的爱心和诚实服务是影响消费者购买的重要因素。综合来看,已有研究初步在服务行为方面做出了诸多分析,在探讨产消者服务“好不好”的方面提供了较为坚实的研究发现和依据,丰富了产消者服务行为相关研究的知识。

3.产消者服务结果的评价环节

有关对产消者服务的评价主要是基于消费者视角的,通过对现有文献的分析发现,消费者对产消者服务的评价主要包括两个方面:对产消者服务质量的评价和对产消者服务体验的评价。

(1)对产消者服务质量的评价

在对产消者服务质量的评价方面,一些研究同时考虑了平台和产消者。如Aw等(2019)研究发现,消费者感知服务的个性化程度,以及感知评价系统的有用性是促进其感知价值的重要方面。不过,也有一些研究聚焦于对产消者而非平台服务质量的评价。如Wang和Jeong(2018)就探讨了产消者服务关系质量对消费者态度的影响。Cheng等(2018)分析了消费者对出行平台的司机产消者服务表现的评价,这些因素都是促进消费者忠诚的重要方面。概括而言,相比其他影响消费者参与的研究,关于对产消者服务质量的评价的研究相对处于起步阶段。一些研究将产消者作为平台服务的一部分来综合分析,以整个平台为评价单位来探讨服务质量相关指标对消费者满意度、态度及其行为意愿的影响。对于具体的产消者服务质量维度以及哪些独特维度在数字经济中更为凸显等问题还有待做进一步探讨。

(2)对产消者服务体验的评价

除了对产消者服务质量的评价以外,现有研究还从消费者体验的角度对产消者的服务做出评价。在服务体验方面,与服务质量评价不同,相关研究大多关注针对产消者而非针对平台的评价。通常来说,消费者感知到的服务体验水平越高,就越能带来更高水平的消费者满意度以及更积极的继续参与意愿。例如,So等(2018)探讨了服务体验中的真实性体验对促进消费者态度和行为意愿方面的作用。Mahadevan(2018)探讨了本地化体验、社会化体验、家体验等多方面服务体验维度对消费者整体满意度的积极影响。此外,除了积极体验方面,一些研究也初步探讨了消极体验。例如,Griffith等(2018)以出行平台服务中的性骚扰现象为研究出发点,分析了消费者参与产消者服务过程中所遭遇的不公正对待。由此可见,数字经济中的产消者所提供的服务体验是多样化的。

四、数字经济视域下产消者服务研究的评析与展望虽然近些年有关数字经济中的产消者已得到学界的关注,但仍然有待进一步加强,需要未来研究做更多深入的分析,挖掘更多新的规律。鉴于此,基于服务营销的视角,本文基于所提出的产消者服务准备、服务过程和服务结果的评价这三个重要的服务环节为分析框架,从产消者参与服务的前因、过程机制、结果及边界条件等方面提出未来可能的重要研究命题,由此,一方面,加深对产消者的理解,另一方面,引导未来进一步的产消者服务主题研究。

1. 产消者服务准备的分析体系

相关研究表明,个体人在做出决策时,通常会考虑“收益”和“成本”两方面的要素(Baltas等,2010),这种决策逻辑一定程度上为个体在不同情境下的认知提供了行动思路。因此,本文认为,在数字经济中,产消者作为个人,其对“得”(收益)与“失”(成本)的考量也可能是影响其参与服务的核心逻辑。实际上,产消者在参与服务时会考察多方面的积极面,如额外的经济来源、社交关系的建立和拓展、个人经验的积累和学习等。不过,一些学者认为,产消者在参与服务时还面临着不同类型的消极面,如服务中的角色压力(涂科等,2020)。概括而言,以往研究大多相对割裂地看待产消者服务准备阶段所面临的这些二元问题,其中一个缘由是与有关该环节知识的不足有紧密关系,若能将产消者服务准备环节划分为不同的子体系则可能在很大程度上帮助理解该环节的特征。因此,基于动机—机会—能力模型(motivation,opportunity,and ability model,简称MOA模型)在分析个体参与活动方面有其优势(Maclnnis等,1991)。本文以MOA模型为出发点来进一步剖析产消者服务准备环节的构成要素。

首先,动机(motivation)因素通常关乎个体对特定目标展开行动的激励。实际上,产消者之所以愿意投入个人物质和非物质资源到数字经济市场活动,首先就在于其能够得到经济回报。同时,也有一些学者指出,产消者参与服务生产活动的动机还包括非经济类的社交、娱乐等方面动机(Benoit等,2017)。根据这些研究发现,我们认为在产消者服务准备环节,动机要素是首要的方面,不过,鉴于动机维度的多样化,具有不同类型动机的产消者势必有着不同的关注面。例如,一些盈利导向的产消者具有高水平的经济动机,这可能促使产消者提供专业化服务,目的是获取更多的服务订单;但相比社交导向的产消者,其可能更容易忽视与其他消费者的互动,从而损失社会化互动所带来的潜在收益。

其次,MOA框架中的机会(opportunity)要素是指那些对个体人参与活动时的注意力产生影响的因素,这些因素促进或制约着个体认知资源的投入(Maclnnis等,1991)。在产消者服务实践中,该方面要素主要体现在其自身资源禀赋的约束方面。尽管产消者在参与市场活动方面具有较高水平的灵活性,一些产消者也会因时间及精力等资源的不足,选择兼职从事服务生产活动。此外,一些产消者则可能会选择投入所有个人资源以全职从事服务生产活动,在这种情况下,其虽然能够获得自由的工作-生活方式,但可能还要面临着缺乏稳定的职业保障的境地。总之,不同的产消者会根据自身的资源禀赋来灵活地选择参与服务的方式,尽管在不同的条件下可能有着不同的资源投入方面的权衡,但这种灵活性为产消者权衡如何参与市场服务活动创造了更多的机会和选择空间(Benoit等,2017)。

最后,MOA框架中的能力要素通常反映个体对其所参与的活动能否胜任的程度(Maclnnis等,1991)。与传统经济固定工作的员工不同,数字平台企业并不具备传统企业那样强有力的管控力度,但缺乏企业对服务生产活动的管理也意味着缺乏系统的职业培训和支持,因此,产消者还面临着服务资源及管理能力等潜在的挑战(Tae等,2020)。在实践中,若要为消费者提供满意的服务,产消者势必需要具备一定水平的服务能力,包括产消者个人观念、知识和技能等,这影响着产消者能否成功地创造和实现价值。进一步而言,根据能力水平的差异,存在着“专业型”和“业余型”这两种类型的产消者,前者有更加专业的服务能力,能够提供标准甚至更高水平的服务。实际上,由于相对缺乏企业的服务管理系统和服务团队的支撑,产消者通常需要独自完成从谈判议价到服务提供,再到交易完成的各个环节,这无疑增加了产消者参与服务生产活动的难度。所以,产消者自身在服务方面的能力是保障其能够提供一定水平的服务和获得既定经济回报的重要前提。从这个方面来说,产消者自身还需要担负起因能力不足而导致服务收益不佳的问题。总之,有关服务的能力是保障产消者顺利开展服务活动的关键。

命题1:产消者在服务实践中存在着不同的“得”(收益)与“失”(成本)的权衡,并体现在动机激励、机会创造和能力保障这三个方面。

2. 产消者服务过程中的交换机制

研究表明,在市场交换活动中,不同的个体之间通常会有着不同的交换方式,如企业与消费者之间通常采取企业单边主导式的交换,企业一线服务员工与消费者则还涉及到个人间的人际交换;而消费者之间通常会采取基于友情的社会化交换(Jones等,2008)。由此可见,在不同的服务过程中,交换规则可能有着不同的表现形式。基于社会交换理论,在个体间的交换活动中,受益的一方若认为施惠方提供了价值,其通常会产生一定程度的互惠义务(Cropanzano和Mitchell,2005),继而促进其产生互惠行为。这一点尤其对产消者的服务活动具有重要意义。这是因为,产消者与企业以及专业的一线服务人员有所不同,其与消费者的互动更倾向于两个平等的陌生人之间的互动。因此,除了在数字平台商业规则下的交易交换以外,数字经济中的产消者往往拥有着与其他消费者对等的地位和权力,而并不践行传统服务“顾客即上帝”的逻辑。例如,一些短租平台的房东甚至还可以拒绝消费者的消费诉求(Karlsson等,2017)。由此本文推断,除了需要提供标准的乃至高水平服务的经济交换,产消者与消费者的互动过程中还存在着较高水平的个人间社会交换,这两种交换机制同等重要的并存于产消者为消费者提供服务的过程中。

此外,在服务实践中,产消者群体还存在较大的异质性,如一些出行司机能够提供积极的温情服务(Hein,2019),同时也有一些则可能会实施负面的行为,如性骚扰事件(Griffith等,2018)。由此我们推断,产消者异质性可能影响着不同类型的产消者如何与消费者进行互动,换句话说,影响着其如何进行经济交换和社会交换。在实践中,数字经济虽然赋能社会大众利用数字技术来参与商业服务活动,这种广泛性虽然能促使世界范围内越来越多的人加入到市场服务活动,但由此形成的庞大产消者群体则可能是难以预料的复杂和多样。进一步而言,由于参与数字经济平台的门槛较低,许多消费者都能选择转化成为产消者,而这势必使得产消者群体处于高度的服务知识和服务能力差异化的境地。此外,不同类型的产消者可能还具备着不同的能力和服务导向。例如,一些服务能力较强的产消者虽然能够提供高水平的标准化服务,但同时可能会更加关注利润,十分注重经济交换(Benítez-Aurioles,2018);而消费者之所以愿意与产消者进行市场交换,还有多方面独特体验等价值诉求(Mahadevan,2018),而一些能力不强但致力于社交互动的产消者则可能更好地满足该方面需求。

命题2:产消者在为消费者提供服务的过程中存在两种同等重要的交换机制:经济交换和社会交换;产消者异质性会影响这两种交换机制的效果。

3. 产消者服务结果中的消费者响应

相较而言,由于产消者在服务活动中并不受到传统企业对正式员工那样正式的契约约束和标准化管理,因而其服务通常还具有一定的个人色彩。可以推断,产消者角色的这种特殊性使得其与消费者的互动与传统企业或员工与顾客的互动之间存在一定的差异性,这种差异性可能影响着产消者与消费者互动的结果(项典典,2020)。究其原因,本文认为,这与产消者与消费者双方的交换规则有紧密的关系。根据社会交换理论有关交换规则的阐述,在不同的个体交换关系中,通常存在着不同的交换规则(exchange rules),如注重明确交换条件和利益分配的协商规则(negotiated rules)和以相互依存的信任和承诺为核心的互惠规则(reciprocal rules),这些交换规则引导着收益、成本或贡献等资源如何在交换个体之间进行分配(Cropanzano和Mitchell,2005)。从这个意义而言,在不同的情景中,不同的交换规则影响着个体之间资源的交换方式,表现为不同的互动关系(Finch等,2012)。因此,与明确交易细则的传统经济交换活动所不同,在数字经济中,产消者与消费者的互动关系更趋于对等且不完备的个体人交互,互惠规则可能是占据主导地位的交换规则,由此大众对他人的信任水平成为了关键(Kozlenkova等,2021)。基于此,在互惠规则的主导下,消费者对产消者的服务不仅有交易型的响应行为(如购买、忠诚),而且更可能表现出关系型的响应行为(如互惠活动)。其中,交易型响应行为以“达成交易”为核心,而关系型响应行为则以“公民式互惠”为核心。

此外,数字经济的发展使得平台企业得以更迅速地开展国际化业务,一个重要的缘由就在于一些数字平台能够非常便捷地获得产消者这一人力资本,世界各地的消费者都能够便捷地在平台中注册成为一名产消者。但与此同时,鉴于不同国家的经济、文化、科技、社会等方面存在诸多乃至截然相反的差异,消费者的感知和评价也势必存在着很多区别。例如,优步在其国际化的进程中发现,提高司机产消者服务效率的策略在德国和美国更有效,但是在法国则反之。因为法国中的个体大众比起效率,更关心公平和平等(Girotra和Netessine,2014)。由此我们推断,尽管数字平台在多个国家中通过招募产消者来提供服务,但不同国家中的消费者对产消者服务的认识和评价则可能存在着诸多不同方面的权变性。

命题3:产消者服务能够激发消费者两种重要的响应行为:交易型响应行为和关系型响应行为;并且,国家情境因素可能发挥着重要的边界作用。

五、结 论综上,本文主要开展了以下几项研究工作:第一,在对数字经济中的产消者及相关术语展开对比分析的基础上界定和厘清了产消者的内涵,总结了产消者在个体与企业关系、产消者资源禀赋和数字技术赋能三个方面的特征。第二,系统全面地描绘了产消者研究的脉络,明确了数字技术对产消者研究的推动作用。第三,从服务营销的角度,提出了产消者服务准备、服务过程和服务结果评价这三个环节的分析框架,评析了相关研究的进展。第四,基于相关理论和研究发现,提炼了产消者服务有待进一步探讨的三个关键命题。由此,本文为推动数字经济背景下的产消者研究做出了重要的理论贡献,并提供了相应的实践启示。

在理论方面,首先,本文厘清了数字经济背景下产消者的内涵。具体而言,鉴于已有的产消者概念存在诸多争议和模糊之处,本文首先深入分析了产消者的内涵和特征以及与其他相关术语的区别和联系,从而为不同研究领域的学者开展进一步研究提供了基础。同时,本文将数字经济和产消者彼此相对割裂的领域联结起来,不仅丰富了已有的数字经济研究体系,也拓展了产消者内涵的相关研究。其次,在促进产消者相关研究方面,本文起到了承上启下和点面兼具的作用。本文基于对以往研究文献的脉络分析,将产销者研究进程划分为三个阶段,较为全面地梳理了以往研究进展和不足,能够为数字经济背景下产销者的进一步研究提供重要的参考依据。同时,在界定代表性产消者的基础上,本文拓展了产消者服务的研究主题。本文提出了产消者的事前服务准备、事中服务过程和事后服务结果评价这一分析框架,将产消者服务纳入到了服务营销的研究视野中,总结已有的研究贡献和不足,能够为后续研究提供可资借鉴的框架平台和丰富的拓展空间。最后,本文还提供了引领未来产消者研究的重要议题。基于MOA模型、社会交换理论等相关理论,以及本文所提出的产消者服务环节分析框架,本文凝练了三个重要的研究命题,这些命题涉及产消者服务准备、服务过程及服务结果评价三个环节的关键。未来研究可基于这些关键性命题开展有针对性的实证研究,以期进一步丰富产消者研究的已有成果。

在实践启示方面,本文能够为数字经济背景下的产销者活动和数字平台企业治理方面的政策制定提供相应的支撑。数字平台企业通常面临着管理供应方(生产者)和需求方(消费者)的平台治理问题,因而加深对产消者的理解,特别是有关其服务活动的特点和规律的理解,无疑是至关重要的。本研究基于服务营销的视角,分析和总结了产消者在三个不同的服务环节中的关键问题和研究进展,因而能够为管理者制定管理举措提供其所需要的理论依据。特别是本文所提出的三个核心命题,对平台企业未来的治理举措尤其具有参考价值。其中,命题一提供了产消者多方面收益和成本的权衡以及动机激励、机会创造和能力保障等重要的分析依据,能够为企业在开展产消者市场研究方面提供研究思路。命题二强调了产消者与消费者互动中的经济交换和社会交换的异质性,这意味着平台企业在制定平台治理举措时要兼顾两种不同的交换机制,同时要因地制宜地针对不同的产消者制定相应的引导方针。例如,对于一些专业型产消者,应当强化其积极践行社会互动意识的引导,以便为消费者提供更多的附加价值。命题三则对一些已经或计划开展跨国经营业务的平台企业有一定的启发。一是需要认识到消费者对产消者服务的响应存在多样性,而不仅仅是以交易为主;二是这种响应会受到国家社会情境因素的不同程度的影响,因此数字化平台企业在开展跨国经营业务时尤其需要注意母国市场与目标东道国市场在社会大众方面的同质性和异质性。此外,实际上,在我国的中央和地方政策的制定层面,针对数字经济中的新兴产消者群体正在出台相关保障政策,例如《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》《深圳市灵活就业人员缴存适用住房公积金管理暂行规定》等。本文对数字经济中的产消者现象的阶段性总结能够为进一步政策的进一步制定和完善提供参考依据,为保障日益壮大的产消者群体的权利以及解决相关的民生福祉问题提供有力的支撑。

| [1] | 谷虹, 李喻. 论产消关系在智能信息技术时代的发展[J]. 科学学研究, 2020, 38(9): 1552–1558. |

| [2] | 韩文龙, 刘璐. 数字劳动过程及其四种表现形式[J]. 财经科学, 2020(1): 67–79. |

| [3] | 钱平凡. 产消者: 正在迅猛崛起且影响日增的新种群[J]. 重庆理工大学学报(社会科学), 2020, 34(2): 1–9. |

| [4] | . 沈蕾, 何佳婧, 罗楚. 分享经济下基于产消合一逻辑的品牌价值研究[J/OL]. 南开管理评论, 2021: 1-16[2021-08-15]. http://kns.cnki.net/kcms/ detail/12.1288.f.20210609.0831.002.html. |

| [5] | 沈蕾, 郑智颖, 张悦. Web 2.0产消行为: 内涵及其价值形成原理[J]. 预测, 2019, 38(3): 91–96. |

| [6] | 涂科, 杨学成, 苏欣, 等. 共享经济中供应用户角色压力对持续价值共创行为的影响[J]. 南开管理评论, 2020, 23(6): 88–98. |

| [7] | 王璐, 郑向敏, 李勇泉. 网络点评对民宿顾客住宿意愿的影响——信任的中介作用探讨[J]. 旅游导刊, 2020, 4(1): 79–94. |

| [8] | . 项典典. 共享经济中产消者服务对消费者参与的影响研究[D]. 北京: 对外经济贸易大学, 2020. |

| [9] | 杨嫚. 论新媒介产消者“自由劳动”的本质及其历史意义——基于马克思劳动价值论的分析[J]. 社会主义研究, 2018(4): 46–55. |

| [10] | 尹莉, 臧旭恒. 消费需求升级、产消者与市场边界[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2009(5): 18–27. |

| [11] | Agag G, Eid R. Examining the antecedents and consequences of trust in the context of peer-to-peer accommodation[J]. International Journal of Hospitality Management, 2019, 81: 180–192. |

| [12] | . Alhashem M, Moraes C, Szmigin I T. Use and social value in peer-to-peer prosumption communities[J]. European Journal of Marketing, 2021, 55(1): 193-218. [13]. Alrawadieh Z, Alrawadieh Z. Exploring entrepreneurship in the sharing accommodation sector: Empirical evidence from a developing country[J]. Tourism Management Perspectives, 2018, 28: 179-188. |

| [13] | Aw E C X, Basha N K, Ng S I, et al. To grab or not to grab? The role of trust and perceived value in on-demand ridesharing services[J]. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 2019, 31(5): 1442–1465. |

| [14] | Baltas G, Argouslidis P C, Skarmeas D. The role of customer factors in multiple store patronage: A cost–benefit approach[J]. Journal of Retailing, 2010, 86(1): 37–50. |

| [15] | Bardhi F, Eckhardt G M. Liquid consumption[J]. Journal of Consumer Research, 2017, 44(3): 582–597. |

| [16] | Benítez-Aurioles B. Why are flexible booking policies priced negatively[J]. Tourism Management, 2018, 67: 312–325. |

| [17] | Benoit S, Baker T L, Bolton R N, et al. A triadic framework for collaborative consumption (CC): Motives, activities and resources & capabilities of actors[J]. Journal of Business Research, 2017, 79: 219–227. |

| [18] | Chandler J, Chen S. Prosumer motivations in service experiences[J]. Journal of Service Theory and Practice, 2015, 25(2): 220–239. |

| [19] | Cheng X S, Fu S X, De Vreede G J. A mixed method investigation of sharing economy driven car-hailing services: Online and offline perspectives[J]. International Journal of Information Management, 2018, 41: 57–64. |

| [20] | Cova B, Dalli D. Working consumers: The next step in marketing theory?[J]. Marketing Theory, 2009, 9(3): 315–339. |

| [21] | Cropanzano R, Mitchell M S. Social exchange theory: An interdisciplinary review[J]. Journal of Management, 2005, 31(6): 874–900. |

| [22] | Dellaert B G C. The consumer production journey: Marketing to consumers as co-producers in the sharing economy[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2019, 47(2): 238–254. |

| [23] | Eckhardt G M, Houston M B, Jiang B J, et al. Marketing in the sharing economy[J]. Journal of Marketing, 2019, 83(5): 5–27. |

| [24] | Finch J, Wagner B, Hynes N. Resources prospectively: How actors mobilize resources in business settings[J]. Journal of Business Research, 2012, 65(2): 164–174. |

| [25] | Fox S, Li L J. Expanding the scope of prosumption: A framework for analysing potential contributions from advances in materials technologies[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2012, 79(4): 721–733. |

| [26] | . Girotra K, Netessine S. What Uber should do with the money[EB/OL].https://hbr.org/2014/06/what-uber-should-do-with-the-money, 2014-06-10/2019-08-20. |

| [27] | Gleim M R, Johnson C M, Lawson S J. Sharers and sellers: A multi-group examination of gig economy workers' perceptions[J]. Journal of Business Research, 2019, 98: 142–152. |

| [28] | Griffith D A, Van Esch P, Trittenbach M. Investigating the mediating effect of Uber's sexual harassment case on its brand: Does it matter?[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2018, 43: 111–118. |

| [29] | Gunter U. What makes an Airbnb host a superhost? Empirical evidence from San Francisco and the bay area[J]. Tourism Management, 2018, 66: 26–37. |

| [30] | Hartmann B J. Peeking behind the mask of the prosumer: Theorizing the organization of consumptive and productive practice moments[J]. Marketing Theory, 2016, 16(1): 3–20. |

| [31] | . Hein A. Woman gives birth in back of car, driver’s coaching goes viral: 'Do the magic’[EB/OL]https://www.foxnews.com/ health/woman-birth-in-car-drivers-reaction-viral, 2019-08-01. |

| [32] | Jones T, Taylor S F, Bansal H S. Commitment to a friend, a service provider, or a service company—are they distinctions worth making?[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2008, 36(4): 473–487. |

| [33] | Karlsson L, Kemperman A, Dolnicar S. May I sleep in your bed? getting permission to book[J]. Annals of Tourism Research, 2017, 62: 1–12. |

| [34] | Korsnes M, Throndsen W. Smart energy prosumers in Norway: Critical reflections on implications for participation and everyday life[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 306: 127273. |

| [35] | . Kotler P. The prosumer movement: A new challenge for marketers, NA-advances in consumer research[M]. Duluth: Association for Consumer Research, 1986: 111-178. |

| [36] | Kozlenkova I V, Lee J Y, Xiang D D, et al. Sharing economy: International marketing strategies[J]. Journal of International Business Studies, 2021, 52(8): 1445–1473. |

| [37] | Kwok L, Xie K L. Pricing strategies on Airbnb: Are multi-unit hosts revenue pros?[J]. International Journal of Hospitality Management, 2019, 82: 252–259. |

| [38] | Lang B D, Dolan R, Kemper J, et al. Prosumers in times of crisis: Definition, archetypes and implications[J]. Journal of Service Management, 2021, 32(2): 176–189. |

| [39] | Lee H, Yang S B, Koo C. Exploring the effect of Airbnb hosts’ attachment and psychological ownership in the sharing economy[J]. Tourism Management, 2019, 70: 284–294. |

| [40] | Lin M Z, Miao L, Wei W, et al. Peer engagement behaviors: Conceptualization and research directions[J]. Journal of Service Research, 2019, 22(4): 388–403. |

| [41] | Maclnnis D J, Moorman C, Jaworski B J. Enhancing and measuring consumers’ motivation, opportunity, and ability to process brand information from ads[J]. Journal of Marketing, 1991, 55(4): 32–53. |

| [42] | Mahadevan R. Examination of motivations and attitudes of peer-to-peer users in the accommodation sharing economy[J]. Journal of Hospitality Marketing & Management, 2018, 27(6): 679–692. |

| [43] | Mao Z X, Lyu J Y. Why travelers use Airbnb again? an integrative approach to understanding travelers’ repurchase intention[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2017, 29(9): 2464–2482. |

| [44] | Moon H, Miao L, Hanks L, et al. Peer-to-peer interactions: Perspectives of Airbnb guests and hosts[J]. International Journal of Hospitality Management, 2019, 77: 405–414. |

| [45] | Nagel D M, Cronin Jr J J, Utecht R L. Consumption or prosumption? a question of resources[J]. Journal of Services Marketing, 2018, 32(6): 739–754. |

| [46] | Paik Y, Kang S, Seamans R. Entrepreneurship, innovation, and political competition: How the public sector helps the sharing economy create value[J]. Strategic Management Journal, 2019, 40(4): 503–532. |

| [47] | Renuka M. To be or not to be a host in the peer-to-peer accommodation sector[J]. International Journal of Hospitality Management, 2019, 81: 159–168. |

| [48] | Ritzer G, Jurgenson N. Production, consumption, prosumption: The nature of capitalism in the age of the digital ‘prosumer’[J]. Journal of Consumer Culture, 2010, 10(1): 13–36. |

| [49] | Ritzer G. Prosumption: Evolution, revolution, or eternal return of the same?[J]. Journal of Consumer Culture, 2014, 14(1): 3–24. |

| [50] | So K K F, Oh H, Min S. Motivations and constraints of Airbnb consumers: Findings from a mixed-methods approach[J]. Tourism Management, 2018, 67: 224–236. |

| [51] | Tae C J, Luo X M, Lin Z J. Capacity-constrained entrepreneurs and their product portfolio size : The response to a platform design change on a Chinese sharing economy platform[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2020, 14(3): 302–328. |

| [52] | . Toffler A. The third wave[M]. New York: William Morrow, 1980 |

| [53] | Vargo S L, Lusch R F. Evolving to a new dominant logic for marketing[J]. Journal of Marketing, 2004, 68(1): 1–17. |

| [54] | Wang C H, Jeong M. What makes you choose Airbnb again? An examination of users’ perceptions toward the website and their stay[J]. International Journal of Hospitality Management, 2018, 74: 162–170. |

| [55] | Xie C Y, Bagozzi R P, Troye S V. Trying to prosume: Toward a theory of consumers as co-creators of value[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2008, 36(1): 109–122. |

| [56] | Xie K L, Chen Y. Effects of host incentives on multiple listings in accommodation sharing[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2019, 31(4): 1995–2013. |

| [57] | . Zimmerman M A. Empowerment theory[A]. Rappaport J, Seidman E. Handbook of community psychology[M]. Boston: Springer, 2000. |