2022第44卷第1期

互联网时代口碑对消费者的影响非常重要,口碑已成为影响消费者网络购买行为的最重要因素(龚诗阳等,2018),在社交媒体中进行口碑营销开始成为众多企业的策略方向(Koivisto和Mattila,2020)。在此背景下,奢侈品牌管理者也越来越把社交媒体作为口碑营销的沟通媒介,将其作为提升品牌知名度和塑造品牌形象的重要渠道(Kim和Ko, 2012;Godey等, 2016)。在实践中,许多奢侈品牌逐渐加大了社交媒体营销投入,采用多种方式鼓励更多的品牌使用者分享正面品牌口碑(Godey等, 2016),即为品牌“说好话”。比如,宝马、法拉利邀请试驾的消费者在微博上“晒”最新的车型;希尔顿为在朋友圈分享入住体验的顾客提供额外积分。奢侈品牌管理者希望能促进社交媒体正面口碑传播,借此塑造品牌形象、提升消费者购买意愿以及强化消费者品牌关系(Godey等,2016;Leban等,2020)。

在社交媒体情境下口碑效价法则仍会发挥作用甚至会被强化吗?现有研究从一般意义上揭示了口碑的效价法则,即正面口碑会带来积极的营销效果(Casaló等,2020)。现有研究进一步发现,在社交媒体情境下,口碑效价法则不仅同样适用,还会被强化,因为消费者认为朋友分享的口碑更加可信(Levy和Gvili,2015)。在奢侈品牌口碑情境下,前人的研究也提出了社交媒体对口碑效价法则的强化作用,指出正面的社交媒体口碑有助于提升品牌态度(Kim和Lee,2019;Choi等,2020)、提高购买意愿(Park等,2021)和夯实消费者品牌关系(Bazi等,2020)。那么,这是否意味着社交媒体是奢侈品牌口碑营销的更理想阵地呢?奢侈品牌管理者是否应该充分利用口碑效价法则,鼓励消费者在社交媒体中分享正面口碑呢?事实上,有时社交媒体中口碑效价法则不仅不会强化,还会失效甚至逆转,即正面口碑反而会产生负面效应,品牌使用者在社交媒体中为品牌“说好话”,其正面口碑反而使消费者对品牌产生负面看法。比如,法拉利、保时捷等质量可靠的豪华汽车品牌,自身并没有营销失误,却因为一些年轻“富二代”在微博上“晒”豪华跑车而被贴上“土豪车”“富二代车”等负面标签,给品牌造成负面影响。从社交媒体营销实践看,某些情形下奢侈品牌口碑的效价法则有所失效,正面的品牌口碑反而有损品牌形象和品牌态度。

在社交媒体中为什么会存在奢侈品牌口碑效价法则失效甚至逆转的情形呢?一方面,口碑效价法则失效的情形与社交媒体的社会属性相关。与传统购物网站相比,社交媒体嵌入了复杂的社会属性。传统网站(例如,京东和淘宝)属于纯粹的交易平台,口碑发布者的社会属性缺失,消费者并不清楚口碑发布者的身份。但是,在社交媒体中,口碑天然具有社会属性,这使口碑产生了两种截然不同的影响:从信息传播角度,社会属性增加了口碑信源可信性,消费者会觉得熟悉的人或者有具体身份的人其口碑更可信(Levy和Gvili,2015;Godey等,2016);但从社会互动角度,社会属性也激发了消费者之间的社会比较。研究发现,与传统网站(例如,京东和淘宝)口碑相比,社交媒体中口碑发布者和接收者的社会比较(social comparison)更为凸显(Lin, 2018)。例如,在微博、抖音等社交媒体中,口碑接收者不仅把口碑发布者看作信息来源,更把他们看成社会交往对象,容易与口碑发布者进行社会比较。另一方面,口碑效价法则失效的原因与奢侈品牌的特性有关。考虑到奢侈品牌自身的身份象征性,这种社会属性对于奢侈品牌口碑更为凸显:从口碑发布者的角度,分享奢侈品牌口碑可作为建立积极社会形象的媒介(Grewal等, 2019);从口碑接收者的角度,奢侈品牌口碑成为解读口碑发布者社会互动行为的线索(Chen等, 2020)。当看到奢侈品牌的正面口碑时,口碑接收者的注意焦点不是奢侈品牌有多好,而是口碑发布者“比我好”,即产生上行社会比较。因此,社交媒体中社会属性的嵌入对口碑产生了两条影响路径,除了对口碑法则的强化效应,同时还可能在某些情形下逆转效价法则,也即口碑发布者为品牌“说好话”却导致负面影响。

但目前,无论是学术界还是实务界,都更多关注到社交媒体情境下奢侈品牌口碑的效价法则,以及社会属性对效价法则的强化,却忽略了奢侈品的社会属性及其激活的社会比较所带来的负面效应。因为在上行社会比较中,个体为了减少自我威胁感,会考虑社会比较对象更具优势的原因(Cramer等, 2016)。例如,当看到同事在微信朋友圈中分享新买的法拉利跑车时,消费者不仅注意到这位同事的生活更加优越,还会想到为何自己经济上无法负担同类奢侈品。当口碑发布者具有先赋地位时,例如“富二代”,消费者倾向于认为无法通过个人努力缩小与他的差距。在此情形下,消费者可能对发布者产生恶意妒忌,即“吃不到葡萄说葡萄酸”,甚至有意贬低他人来合理化自己所处的弱势地位(Van de Ven等, 2009)。特别是考虑到一些消费者主观上对社会阶层不断分化(顾辉,2015;杜煜雯,2019;李路路,2019)的心理感知,在消费者对“富二代”等先赋地位群体的排斥情绪广泛存在的社会情境下(孙立平,2012;黄庆丰等,2017),研究社交媒体中口碑发布者的先赋地位对品牌态度的负面效应尤为重要。

社交媒体和社交电商正日益兴起,从社会属性视角研究口碑对品牌态度的影响机理,具有重要的理论和实践价值。本研究将基于社交媒体口碑的社会属性视角,揭示奢侈品牌口碑发布者的先赋地位如何逆转口碑效价法则,并阐述社交媒体情境下奢侈品牌与口碑发布者的关联和社会比较诱发负面情绪的机理。具体而言,本研究提出在社交媒体中,当奢侈品牌口碑发布者具有先赋社会地位时,其正面口碑反而使口碑接收者产生更为负面的评价。进一步地,从社会比较和妒忌情绪的角度,探讨先赋地位负面效应背后的心理机制,并揭示口碑接收者心理因素和口碑内容特征对口碑发布者先赋地位效应的调节作用。本研究在理论上为社交媒体口碑营销研究提供了新见解和新视角,在实践中有助于更深层次地理解中国当前情境下社会阶层分化对消费者态度和行为的影响,并为奢侈品牌的社交媒体营销提供管理建议。

二、文献回顾和理论假设由于社交媒体的兴起,社交媒体在营销传播中扮演着越来越重要的角色。此前有关社交媒体口碑的研究主要从消费者信息加工视角出发,探讨了口碑信息特征的影响,包括:第一,口碑效价。口碑效价即评论为正面还是负面(Wilson等, 2017)。大量研究揭示了口碑的效价法则,即正面口碑能够积极影响消费者态度与行为(Lamberton和Stephen, 2016),其中不乏一些奢侈品牌营销情境下的研究,均强调社交媒体中正面口碑对潜在消费者品牌态度的积极效应。例如,此前的研究提出奢侈品使用者在社交媒体中分享的正面口碑,会对潜在消费者购买意愿和口碑传播产生更为显著的积极影响(Casaló等, 2020;Kefi和Maar, 2020);Casaló等(2020)发现奢侈品牌在Instagram中通过意见领袖传播的正面口碑能够提高消费者的互动意愿和购买意愿。第二,口碑内容表现方式,包括内容生动性和诉求方式。例如,口碑是否包含图片、视频等更为生动的表现形式(林爽等,2017)以及感性和理性诉求的品牌口碑如何影响消费者口碑传播意愿和购买行为(Akpinar和Berger, 2017)。通过以上研究可以发现,社交媒体情境下的口碑研究,主要把社交媒体作为应用情境,仍然着重于口碑本身的信息特征所产生的影响,从信息加工的视角展开探讨,而社交媒体最本质也是最重要的社会属性却没有引起研究者的重视。

口碑的社会属性在奢侈品牌的社交媒体口碑中尤为凸显。一方面,从口碑发布者的角度,社会属性表现在发布者把品牌口碑作为社会交往中自我提升的渠道。不少研究发现,口碑发布者倾向于在社交媒体中塑造积极的自我形象(Grewal等, 2019; Zheng等, 2020),而奢侈品牌时常成为消费者彰显社会地位和自我提升的媒介(Ferraro等, 2013; Hu等, 2020)。例如,消费者会通过在社交媒体口碑中提及奢侈品牌,来凸显自身的身份和地位(Abosag等, 2020; Hu等, 2020)。另一方面,从口碑接收者的角度,奢侈品牌口碑有时会被接收者作为推测口碑发布者社会交往意图的线索。对于奢侈品牌而言,由于社会属性的凸显,发布社交媒体口碑有时被口碑接收者解读为吹嘘行为(Chen等, 2020; Liu和Li, 2020)。即使口碑发布者自身旨在信息分享或自我提升,并无炫耀的意图,口碑接收者也倾向于将口碑发布解读为吹嘘行为并对发布者产生负面态度(Scopelliti等,2015;Packard等, 2016)。综合上述两个方面,社交媒体中的奢侈品牌口碑不仅传递品牌相关信息,还时常被消费者解读为社会交往中的信号,而这种复杂的社会属性可能进而会影响消费者对品牌的态度和行为。

近年来有少数研究开始探讨社交媒体中社会属性对口碑的影响,揭示出社会属性对口碑效价法则的强化作用。这些研究较多关注社交媒体口碑的社会属性对口碑可信性的作用,提出社会属性是口碑接收者判断口碑质量的重要线索(Chu和Kim, 2011; Levy和Gvili, 2015; Kim和Lee, 2017)。例如,Kim和Lee(2017)指出,相较于无社交关系的明星,消费者认为亲密朋友分享的口碑有较高的信息价值,并且更愿意购买朋友推荐的产品。而且,近年来关于社交媒体中奢侈品牌口碑的研究,也较多关注口碑对消费者品牌态度的正面效应(Mandler等, 2019; Oliveira和Fernandes, 2020),强调社交媒体在塑造奢侈品牌和消费者关系中的积极作用(Park等,2021)。例如,Oliveira和Fernandes(2020)指出,消费者借助奢侈品牌的自我展示有助于提升他们的品牌参与和忠诚意愿。综观上述研究,它们虽然关注了社交媒体中口碑的社会属性,但却忽视了奢侈品牌的社会属性以及社会属性的复杂性,导致研究所揭示的影响路径存在片面性,忽略了社会属性所引发的社会比较对效价法则的逆转情形。

在社交媒体中,消费者发布口碑不仅是为了分享信息,更多情形下是为了与他人进行社会互动。人们常借助品牌口碑表达自我社会身份以及满足社会互动需求(Hennig-Thurau等, 2004)。消费者看到他人在社交媒体中分享的口碑,不仅会看口碑内容信息,还会结合口碑发布者的社会身份来解读口碑内容(Kim和Lee,2017)。换而言之,由于社交媒体中的互动特性,消费者不仅关注口碑的内容“是什么”,也会关注口碑“来自谁”。因此,同样的口碑内容,可能会因口碑发布者的社会身份差异,而产生截然不同的营销效果。特别是对于奢侈品牌而言,由于奢侈品牌的身份象征性(Han等, 2010;Desmichel等, 2020),消费者在解读社交媒体口碑时可能更为关注口碑发布者的社会身份,并结合社会身份和口碑内容解读发布者的“言外之意”。虽然口碑内容传递正面信息,但口碑发布者的社会身份可能触发消费者的社会比较和负面情绪,反而可能对品牌产生负面影响。在此前研究的基础上,本文主要从社会比较的视角,探究奢侈品牌口碑发布者的社会属性,特别是奢侈品所象征的社会阶层,如何影响消费者的品牌态度。

(二)口碑发布者的社会阶层和先赋地位

社会阶层是社会属性的重要维度(陈云松和范晓光,2016)。与淘宝等电子商务平台不同,在社交媒体平台中,用户之间存在既定的社会关系,对彼此的社会身份信息有一定的了解(Appel等, 2016)。在这种情况下,口碑发布者的社会阶层信息是容易被识别的。而且,在微信朋友圈、微博等平台中,消费者常常以社会交往为主要目的。他们通过所分享的生活经历、所拥有的产品等,来进行自我展示和建立积极的社会形象。在这一过程中,品牌成为人们传递和强化社会属性的重要媒介(Hewett等, 2016)。特别是对于奢侈品牌,由于其具有较高的社会象征性(Han等, 2010),不乏消费者在社交媒体中分享自身使用奢侈品的体验(Liu等, 2019)。也就是说,在社会属性凸显的社交媒体中,消费者在浏览奢侈品牌的正面口碑时,不仅看口碑内容信息,还会结合口碑发布者的社会身份对口碑进行诠释。

而且,在看到奢侈品牌口碑的时候,消费者不仅会考虑到口碑发布者社会阶层的高低,还会进一步评判其社会地位的来源。Foladare(1969)按照地位获取方式,将社会地位划分为先赋地位和后赋地位。先赋地位(ascribed status)是指个体通过性别、原生家庭等先天赋予获得的社会地位,例如继承家庭财富(Foladare, 1969;张勉等,2009)。后赋地位(achieved status)是指个体通过个人的努力和能力达到一定的成就,因而获得的较高的社会地位(Foladare, 1969;Phillips等, 2009)。例如,人们倾向于认为白手起家的成功企业家所拥有的社会地位是后赋地位,而继承家庭财富的“富二代”所拥有的社会地位是先赋地位。在社交媒体情境下,除了社会阶层之外,先赋地位也同样是容易识别的社会属性信息。例如,Lee等(2018)研究指出,当看到一名20多岁、尚未工作的学生在社交媒体中“晒”宝马汽车时,消费者会判断这名学生的消费资源来自家庭财富,因此推断该口碑发布者具有先赋地位。

先赋地位对个体的判断和行为有广泛影响,这种影响主要源于感知可控性。与后赋地位相比,先赋地位具有较低的可控性。先赋地位往往来自于个体与生俱来、难以通过努力改变的特性(Neeley, 2013)。相比之下,个体可以通过掌握更多知识和技能、付出更多努力获得后赋地位(Ravlin和Thomas, 2005)。特别是在更加重视个体努力的现代社会中,后赋地位常常被认为是合理的、具有较高的可控性,因此人们倾向于对拥有后赋地位的个体给予更高的评价(Oldmeadow等, 2003)。

在营销研究领域,学者将先赋地位应用于品牌研究中,提出先赋地位的品牌使用者会引发消费者对品牌的负面评价。当奢侈品牌口碑发布者拥有较高的先赋地位时,消费者倾向于认为该使用者是不值得效仿的规避群体,从而对奢侈品牌有更低的品牌评价(Lee等, 2018)。但是,直接把先赋地位使用者和负面评价划上等号,意味着提升品牌形象的方式是疏离先赋地位使用群体。然而,本研究提出先赋地位对品牌态度的影响是间接的。消费者并非在认知层面对品牌产生“偏见”,而是在情绪层面对品牌使用者产生妒忌,这种妒忌情绪促使消费者“恨屋及乌”,从而对品牌产生负面评价。例如,当看到20多岁的年轻学生分享驾驶宝马汽车的图片时,人们可能对使用者的生活感到“眼红”,并通过说品牌“坏话”来发泄自身的妒忌情绪。在这种情形下,负面品牌评价并不是对品牌的客观反映,而更多是消费者面对社会比较和妒忌情绪的心理应对方式。因此,本研究拟从妒忌情绪的角度,探究口碑发布者的先赋地位影响口碑接收者品牌态度的心理机制。

(三)恶意妒忌情绪及其对品牌态度的影响

妒忌是一种基于社会比较的情绪(Smith等, 1999),指个体在上行社会比较中意识到别人拥有自己渴望而缺乏的优点、成就或财富等时所体验到的消极情绪(吴宝沛和张雷,2012)。在微博、微信朋友圈等社交媒体中,由于人们常常倾向于有选择性地展示令人羡慕的一面,消费者更容易与他人进行上行社会比较并产生妒忌情绪(Appel等, 2016)。

妒忌同时包含正面的羡慕和负面的敌意。首先,此前的心理学研究区分了两类不同的妒忌:善意妒忌(benign envy)和恶意妒忌(malicious envy)(Van de Ven等, 2009)。善意妒忌以羡慕为主,激励消费者通过自身努力缩减与社会比较对象的差距,即“自己更好”;而恶意妒忌则以敌意为主,消费者有动机贬低社会比较对象来缩减差距,即“别人更差”(Van de Ven等, 2009)。其次,社会比较何时引发善意妒忌,何时引发恶意妒忌,主要依赖于消费者认为减少差距的可控程度(Lange等, 2015)。可控程度是指个体在多大程度上认为通过自身努力可改变社会比较中与他人的差距。例如,“富二代”所拥有的财富优势来自家族继承,个体难以改变与“富二代”在财富上的差距,因此这种差距的可控程度较低。此前的心理学研究指出,当减少社会比较差距的可控程度低时,个体更可能产生恶意妒忌(Crusius和Lange, 2014)。

结合以往有关社会阶层和妒忌情绪的文献,本研究提出正面口碑的发布者所处的社会阶层,可能会引发不同程度的妒忌情绪。具体而言,面对社交媒体中奢侈品牌的正面口碑,当口碑发布者拥有较高的先赋地位时,消费者对于与其的差距有较低的可控性感知,从而更容易对口碑发布者产生恶意妒忌情绪。例如,当看到年轻的“富二代”在微博上分享豪华跑车法拉利优越的驾驶体验时,消费者不仅注意到法拉利的产品质量信息,还可能将注意力放在口碑发布者身上。消费者可能倾向于认为“富二代”使用者通过家庭财富获得法拉利,而自己无法通过自身努力成为“富二代”,因此更倾向于贬低该群体来缩减与对方的差距,进而对发布者产生恶意妒忌。基于上述分析,本文提出对于社交媒体中的奢侈品牌而言:

H1:口碑接收者会对先赋地位(vs.后赋地位)口碑发布者产生更高的恶意妒忌情绪。

其次,恶意妒忌会对个体心理和行为产生负面影响(Van de Ven等, 2011;Salerno等, 2019)。在善意妒忌下,个体通过提升自我努力程度来缩小与社会比较对象的差距(Lange和Crusius, 2015)。例如,看到身边朋友购买了爱马仕,善意妒忌情绪促使消费者努力进行自我改进,以达到和朋友同样水平的成就。然而,恶意妒忌促使消费者贬低妒忌对象(Van de Ven等, 2009)。在恶意妒忌下,个体通过减少社会比较对象的优势,来缩小与社会比较对象的差距(Lange和Crusius, 2015),例如幸灾乐祸的举动。

因此,本研究提出正面口碑发布者社会阶层所引发的妒忌情绪,会进一步影响消费者的品牌态度。近期一些营销研究探究了妒忌对购买行为的影响,发现消费者对产品使用者的恶意妒忌会降低其购买意愿(Van de Ven等, 2011;Lin, 2018)。例如,Van de Ven等(2011)研究发现,善意妒忌使得消费者愿意为被妒忌对象拥有的产品支付更多的溢价,而恶意妒忌则使消费者更倾向于选择竞争品牌。又比如,Lin(2018)研究发现,善意妒忌使得消费者更愿意选择与被妒忌对象所拥有的同样的产品,而恶意妒忌则使消费者更愿意选择比其更好的竞争产品。本研究将心理学妒忌研究应用到品牌态度形成过程中,提出当正面口碑来自先赋地位口碑发布者时,消费者对口碑发布者的恶意妒忌会引发负面品牌态度。例如,当看到“富二代”等拥有先赋地位的口碑发布者在微博上分享法拉利等奢侈汽车品牌时,口碑接收者可能会认为“富二代”群体的财富主要通过继承所得,对改变自身与“富二代”群体的差距有较低的可控性感知,因而产生恶意妒忌,进而引发对其所分享品牌的负面态度。反之,当看到拥有后赋地位的口碑发布者在微博等社交媒体上分享劳力士等奢侈品牌的正面口碑时,口碑接收者也会进行上行社会比较,产生恶意妒忌,进而对奢侈品牌产生负面态度。但是同先赋地位口碑发布者相比,口碑接收者认为后赋地位口碑发布者的财富是通过自身努力获得的,可能会认为自己也可以和口碑发布者一样通过努力获得财富,对改变自身与口碑发布者的差距有较高的可控性感知。所以,口碑接收者对后赋地位口碑发布者产生的恶意妒忌及其引发的对所分享品牌的负面态度更弱。基于上述分析,本文提出对于社交媒体中的奢侈品牌而言:

H2:口碑接收者会对先赋(vs.后赋)地位口碑发布者产生更高的恶意妒忌情绪,进而产生更负面的品牌态度。

(四)感知社会流动性的调节作用

社会流动性(social mobility)是指个体在社会分层体系中相对位置的变化(Day和Fiske, 2019; Sagioglou等, 2019)。个体在主观上会判断自己改变现有阶层位置的可能性,即感知社会流动性(Kraus和Tan, 2015)。感知社会流动性主要来自于个体对外部环境的主观感知,例如经济平等程度和贫富差距归因(陈云松和范晓光,2016;张跃等,2020)。当个体有较高的感知社会流动性时,他们相信自己有机会向上流动,愿意付出更多努力以达到更高的社会阶层(Davidai和Gilovich, 2015)。

感知社会流动性对社会发展和个体行为有广泛的影响(Day和Fiske,2019;张跃等,2020)。第一,在社会发展层面:一方面,感知社会流动性提升了个体对财富不平等的容忍度(Sagioglou等, 2019)。例如,Sagioglou等学者(2019)发现,当个体认为社会流动性高时,他们对更高社会阶层的人有更低的敌意。另一方面,感知社会流动性高的个体更倾向于维持社会系统现状(Day和Fiske, 2017)。例如,Day和Fiske(2017)指出,当个体认为社会具有高流动性时,他们更倾向于认为社会系统是公正、平等和合理的。第二,在个体行为层面,感知社会流动性对个体的目标追求行为有深远影响(Day和Fiske, 2019)。例如,感知社会流动性高的个体表现出更多的自我控制(Oyserman等, 2015)。

尽管感知社会流动性在心理学等多个领域得到了广泛研究,但目前较少有学者讨论其对个体决策的影响(Bak和Yi, 2020)。近期,一些营销研究开始探索感知社会流动性如何影响消费者决策(Yoon和Kim, 2016, 2018)。Yoon和Kim(2016)发现,在低水平的社会流动性感知下,物质主义消费者追求短期内获取奢侈品等物质财富来实现内心满足,而非长期积累更多财富。此外,近期营销研究发现在低社会流动性下,个体的控制感更低,从而在消费中更容易展现出多样性(Yoon和Kim,2018)和独特性寻求行为(宫秀双和张红红,2020)。然而,现有研究较多集中于消费者产品选择,较少将感知社会流动性用于品牌态度研究。

本研究提出感知社会流动性会调节口碑发布者先赋地位的作用。一方面,此前的研究指出,消费者感知到社会流动较低时,会产生较低的控制感(Yoon和Kim, 2018; 宫秀双和张红红,2020)。例如,在低社会流动性下,消费者看到口碑发布者及其分享的奢侈品牌时,会倾向于认为自己较难通过努力缩小与口碑发布者的差距。在与他人差距难以改变的情形下,较低的可控性更可能引发恶意妒忌,从而对品牌态度产生更为显著的负面影响。例如,当消费者认为自己无论如何努力也无法获得更多财富时,他们可能更容易对“富二代”产生“仇富”心理,更可能通过贬低“富二代”群体及其所拥有的品牌来缩小自己与他们的差距。与之相反,在高社会流动性下,消费者看到口碑发布者即先赋地位消费者分享的奢侈品牌时,会倾向于认为自身与他们的差距易于改变,认为可以通过自身的努力缩小与口碑发布者的差距,由此减少对口碑发布者的恶意妒忌,并减少对奢侈品牌的负面态度。因此,对于社交媒体中的奢侈品牌而言:

H3:感知社会流动性调节了口碑发布者先赋地位对口碑接收者品牌态度的影响,当口碑接收者感知社会流动性较低时,先赋(vs.后赋)地位对品牌态度有显著的负面影响;当口碑接收者感知社会流动性较高时,先赋(vs.后赋)地位对品牌态度的负面影响不显著。

(五)品牌显著性的调节作用

奢侈品牌的重要价值是象征使用者自身的社会地位(Wilcox等, 2009)。品牌显著性(brand prominence)是指品牌的标识特征(例如,logo)在多大程度上能够被其他消费者注意和识别出来(Han等, 2010)。当奢侈品设计有较大的、明显的品牌标识时,消费者倾向于认为品牌显著性较高;相反,当产品上的品牌标识较为低调时,消费者倾向于认为品牌显著性较低(Greenberg等, 2020)。对于奢侈品牌而言,品牌显著性体现了品牌多大程度上用于象征甚至炫耀使用者的社会地位(Janssen等, 2017)。

此前的营销研究发现,品牌显著性会对消费者的品牌态度和购买行为产生深远影响(Pino等, 2019)。一方面,从品牌使用者作为口碑发布者的角度,较高的品牌显著性能够更有效地彰显发布者的社会地位(Han等, 2010)。因此,当消费者需要彰显社会地位时,他们更倾向于选择品牌显著性较高的奢侈品(Janssen等, 2017; Kauppinen-Räisäne等, 2018),比如,Janssen等(2017)研究指出,当个体有较高的彰显社会地位的需求时,他们更倾向于选择高品牌显著性产品,例如logo较大的Prada太阳镜。另一方面,从潜在消费者作为口碑接收者的角度,高品牌显著性被解读为使用者彰显社会地位甚至炫耀消费的线索(Greenberg等, 2020),特别是在微博等社交媒体中(Chen等, 2020)。

值得注意的是,此前关于品牌显著性的文献较多针对线下营销环境(Han等, 2010; Janssen等, 2017),如体现在实体产品设计中品牌标识的大小。然而,近期的营销研究将品牌显著性概念应用在网络情境中,指出品牌显著性于在线广告内容特征中有所表现,如品牌名称的暴露频率(Tellis等, 2019)或品牌标识的大小(Choi等, 2018)。本研究所说的品牌显著性,主要是指在网络口碑内容中,品牌标识能够被口碑接收者注意和识别的显著程度。更进一步看,在社交媒体口碑中,奢侈品牌显著性的凸显更容易引发上行社会比较。一方面,从信息处理角度看,在较高的品牌显著性下,口碑发布者的社会地位更为凸显。例如,当消费者在微信朋友圈里看到身边同事分享新买的Prada太阳镜时,如果Prada品牌较为显著,消费者就更容易把品牌看成较高社会地位的象征,进而考虑到这位同事是如何获取其社会地位的。另一方面,从社会互动角度分析,当正面口碑有较高的品牌显著性时,消费者可能将分享口碑解读为故意炫耀。特别是当正面口碑来自先赋地位使用者时,人们可能因为对“富二代”等先赋地位群体的刻板印象,而更倾向于把品牌显著性高的口碑视为炫耀行为的线索。而且,考虑到炫耀消费行为线索更容易触发妒忌情绪(Lin, 2018),品牌显著性高的口碑可能促使消费者对先赋地位口碑发布者产生更强烈的恶意妒忌情绪,并引发更为负面的品牌态度。而当奢侈品牌显著性较低时,口碑发布者的社会地位不容易被关注,口碑接收者会减少对分享行为的炫耀性解读,这会降低口碑接收者的恶意妒忌,进而减少其对品牌的负面态度。因此,本研究提出对于社交媒体中的奢侈品牌而言:

H4:品牌显著性调节了口碑发布者先赋地位对口碑接收者品牌态度的影响,当品牌显著性较高时,先赋(vs.后赋)地位对品牌态度有显著的负面影响;当品牌显著性较低时,先赋(vs.后赋)地位对品牌态度的负面影响不显著。

综合上述假设,本文的理论框架如图1所示:

|

| 图 1 本研究的理论框架 |

本研究通过三项实验来检验上述假设:实验一旨在检验口碑发布者先赋和后赋地位对品牌态度的主效应,以及恶意妒忌在其中的中介作用(H1和H2)。实验二旨在从口碑发布者心理因素的角度,检验感知社会流动性对先赋地位负面影响的调节作用(H3)。实验三从口碑内容特征出发,探究口碑中品牌显著性对口碑发布者先赋地位效应的影响(H4)。

三、实验一:口碑发布者先赋地位对口碑接收者品牌态度的影响(一)实验设计

实验一旨在检验社交媒体中口碑发布者的社会身份特征,即先赋和后赋地位,如何影响口碑接收者的品牌态度。实验一采用三个组别的组间设计:控制组、先赋地位组以及后赋地位组。我们在问卷星上招募了106名被试,每名完成问卷的被试获得5元的报酬。考虑到本研究情境是品牌网络口碑,并且我们的研究对象是口碑接收者而不是奢侈品的使用者,因此我们希望选取有较多网络使用经历,同时年龄和职业较为多元化的群体作为被试,以提高被试的代表性和适用性,因此选择问卷星网络平台收集数据。在实验中,被试被随机分配到三组之一,参与实验进行线上问卷作答。在实验一的被试中,男性占比为47.2%;36.8%的被试年龄在20至29岁之间,39.6%的被试年龄在30至39岁之间,12.3%的被试年龄在40至49岁之间。此外,92.5%的被试目前为企业或政府、事业单位雇员,7.5%的被试是学生或正在自己创业。

实验的基本流程如下:首先,让被试想象自己正在刷微信朋友圈,看到同事小李在朋友圈分享了刚刚购买的一副价值上千元的普拉达(Prada)太阳眼镜。之所以选择普拉达这种实际存在的奢侈品牌,是因为本研究关注品牌口碑的社会属性,为人熟知的真实奢侈品牌有更为凸显的社会地位符号价值,若采用虚拟品牌则可能使被试难以对品牌所象征的社会地位产生联想。在实验情境中,呈现了口碑发布者分享的产品图片以及如下的口碑内容:“最新款的Prada太阳眼镜,设计很美,买来奖励自己”。其次,先赋和后赋地位的操纵参考了Van de Ven等(2009)和Lee等(2018)学者的实验设计,通过描述口碑发布者如何获得购买奢侈品的经济资源来进行操纵。在先赋地位组,情境描述了同事小李依靠家庭财富获得购买奢侈品的经济资源;在后赋地位组,情境描述了同事小李通过自身努力获得负担奢侈品消费的经济资源;在控制组,情境未提供如何获得购买奢侈品经济资源的信息。

其次,实验测量了被试对情境中口碑发布者的先赋地位感知、恶意妒忌以及对普拉达的品牌态度。第一,先赋地位感知的测量参考了Van de Ven等(2009)的研究,通过以下题项进行测量:“小李买得起普拉达眼镜,是靠自己的努力”(1=“非常不同意”,7=“非常同意”)。第二,恶意妒忌的测量参考了Lange和Crusius(2015)的量表,采用四个题项进行测量(1=“非常不同意”,7=“非常同意”),如“我觉得小李有点令人讨厌”和“如果小李工作出点差错,我觉得他身边的人会幸灾乐祸”(Cronbach’s a=0.839)。最后,品牌态度的测量参考了Lee等(2018)的研究,通过以下三个题项在九点量表上进行测量:“我觉得普拉达品牌非常好”“我很喜欢普拉达品牌”以及“我对普拉达品牌有正面看法”(Cronbach’s a=0.742)。其次,为检验量表的效度,我们用AMOS进行了验证性因子分析。如表1所示,测量模型拟合度较好,量表有较好的信度和效度。

| 构念 | 测项 | 标准化因子载荷 | Cronbach’s a | 组合信度 | AVE | 恶意妒忌 | 品牌态度 |

| 恶意妒忌 | MAL1 | 0.715 | 0.839 | 0.842 | 0.572 | 0.7561 | |

| MAL2 | 0.807 | ||||||

| MAL3 | 0.792 | ||||||

| MAL4 | 0.707 | ||||||

| 品牌态度 | ATT1 | 0.708 | 0.742 | 0.773 | 0.532 | −0.1332 | 0.7291 |

| ATT2 | 0.708 | ||||||

| ATT3 | 0.771 | ||||||

| 模型拟合度指标 | CMIN/DF=1.262, CFI=0.988, NFI=0.945, RMSEA=0.050 | ||||||

| 注:1.加粗的数字为该构念的AVE平方根;2.恶意妒忌和品牌态度的相关系数。 | |||||||

(二)研究结果

首先,在操纵检验上,三个组别的被试对口碑发布者有显著不同程度的先赋地位感知[F(2,103)=30.256,p<0.001,η2=0.370]。具体而言,相较于控制组(M控制组=3.66)(M在本文用于表示平均值),后赋地位组被试更倾向于认为口碑发布者的经济资源来自个人努力(M后赋地位=4.70,p<0.001),而先赋地位组被试认为口碑发布者的经济资源与个人努力无关(M先赋地位=2.88,p=0.002)。

其次,对妒忌情绪和品牌态度进行了单因素方差分析。首先,在恶意妒忌情绪上,方差齐性检验表明三个组别总体方差无差异(p=0.079),方差正态性检验表明三个组别数据均符合正态性分布(ps>0.234)。在恶意妒忌情绪上,三个组别的被试呈现出显著不同程度的恶意妒忌[F(2,103)=38.067,p<0.001,η2=0.425]。具体而言,先赋地位组被试(M先赋地位=4.73,p<0.001)表现出比控制组被试(M控制组=3.69,p<0.001)和后赋地位组被试(M后赋地位=2.93,p<0.001)更高水平的恶意妒忌。其次,在品牌态度上,方差齐性检验表明三个组别总体方差无差异(p=0.275)。三组被试对普拉达品牌的态度存在显著差异[F(2,103)=14.342,p<0.001,η2=0.218)。如图2所示,相较于控制组被试(M控制组=6.58,p=0.010)和后赋地位组被试(M后赋地位=7.27,p<0.001),先赋地位组被试(M先赋地位=5.89)对普拉达品牌有更为负面的品牌态度。

|

| 图 2 实验一恶意妒忌和品牌态度方差分析结果 |

最后,采用Hayes(2017)的PROCESS方法对恶意妒忌的中介效应进行检验。由于本实验采用三组的组间实验设计,参考Hayes(2017)先对自变量组别进行了多分类变量编码,然后采用模型4(Bootstrap sample=5 000)对恶意妒忌情绪的中介作用进行分析。恶意妒忌在口碑发布者先赋地位对品牌态度的作用中呈现显著的直接效应(β=−0.990,SE=0.286,95% CI:[−1.558,−0.423])和间接效应(β=0.301,SE=0.160,95% CI:[0.023,0.647])。当消费者认为口碑发布者拥有先赋地位时,恶意妒忌在口碑发布者先赋地位对品牌态度的负面效应中发挥部分中介效应。

总结而言,实验一结果表明,看到社交媒体中的奢侈品牌口碑时,与控制组和后赋地位口碑发布者相比,口碑接收者对先赋地位口碑发布者产生更高的恶意妒忌情绪,进而对提及的品牌产生更为负面的品牌态度。恶意妒忌情绪在先赋地位的负面效应中存在显著的中介作用。实验一结果支持了假设H1和假设H2。

四、实验二:感知社会流动性的调节作用(一)实验设计

实验二从口碑接收者心理因素出发,检验接收者感知社会流动性对先赋地位负面效应的调节作用。实验二采用2(口碑发布者先赋地位vs.后赋地位)×2(高vs.低感知社会流动性)设计。通过问卷星平台随机招募了280名被试参与实验,被试的招募方法与实验一相同。被试被随机分配到四个组别之一。在实验二的被试中,男性占比为51.4%;47.5%的被试年龄在20至29岁之间,33.9%的被试年龄在30至39岁之间,11.8%的被试年龄在40至49岁之间。此外,被试的收入和职业也具有一定的代表性和适用性,其中,46.8%的被试为企业雇员,18.6%的被试为学生,17.5%的被试为政府、事业单位雇员;37.5%的被试年收入在5万元以下,28.6%的被试年收入在6万元至10万元之间,26.8%的被试年收入在11万元至20万元之间。

首先,感知社会流动性的操纵参考了Sagioglou等(2019)的研究,让被试先阅读一段关于社会阶层调查的新闻报道。对于感知社会流动性高组别的被试,新闻报道如下:“社会阶层之间流动的机会越来越多……工作和生活中充满了发展机会,很有可能通过自身努力成为上层阶层……有很多真实的案例,说明一个人可以靠着自己的智慧和勤奋改变命运。只要肯努力,贫民很有可能成为富翁”。对于感知社会流动性低组别的被试,新闻报道如下:“社会阶层之间流动的机会越来越少……处于社会的中下阶层,想成为上层阶层的社会精英非常困难……贫民改变命运、成为富翁在真实生活中并不存在”。阅读新闻报道后,参考Yoon和Kim(2018)的研究,采用两道题项进行操纵检验:“0=未来的社会经济地位取决于我所处的环境, 10=未来的社会经济地位取决于我自己的努力”;“0=未来的社会经济地位主要依赖于我出生时被赋予的东西, 10=未来的社会经济地位主要依赖于我今天的作为”(Cronbach’s a=0.847)。

其次,口碑发布者先赋和后赋地位的操纵与实验一类似,让被试想象自己正浏览微信朋友圈并看到一位同事分享新买的劳力士情侣腕表。在实验材料中,被试浏览了同事分享的劳力士腕表图片并配以如下的口碑内容:“新买了一对劳力士腕表,很喜欢劳力士的质感”。口碑发布者先赋和后赋地位的操纵与实验一相同。在被试阅读实验情境后,实验测量了被试对情境中同事的先赋地位感知(Cronbach’s a=0.937)、恶意妒忌(Cronbach’s a=0.877)以及对劳力士的品牌态度(Cronbach’s a=0.859)。和实验一相同,先赋地位和恶意妒忌参考此前的研究采用李克特七点量表测量,品牌态度参考Lee等(2018)的研究采用九点量表测量。此外,实验二参考Gibbons和Buunk(1999)的研究,通过三个题项测量了被试在使用社交媒体时的社会比较倾向(1=“非常不同意”,7=“非常同意”),如“我时常把自己和别人的生活进行比较”和“如果我想知道自己表现如何,我会和别人进行比较”(Cronbach’s a=0.886)。最后,本文通过验证性因子分析检验了量表的信度和效度。如表2所示,测量模型拟合程度较高,量表具有较好的信效度。

| 构念 | 测项 | 标准化因子载荷 | Cronbach’s a | 组合信度 | AVE | 恶意妒忌 | 品牌态度 | 社会比较

倾向 |

| 恶意

妒忌 |

MAL1 | 0.838 | 0.877 | 0.911 | 0.721 | 0.8491 | ||

| MAL2 | 0.972 | |||||||

| MAL3 | 0.798 | |||||||

| MAL4 | 0.774 | |||||||

| 品牌

态度 |

ATT1 | 0.700 | 0.859 | 0.867 | 0.687 | −0.2642 | 0.8291 | |

| ATT2 | 0.883 | |||||||

| ATT3 | 0.890 | |||||||

| 社会比

较倾向 |

SCO1 | 0.798 | 0.886 | 0.889 | 0.728 | 0.1522 | 0.2282 | 0.8531 |

| SCO2 | 0.930 | |||||||

| SCO3 | 0.826 | |||||||

| 模型拟合

度指标 |

CMIN/DF=1.084, CFI=0.998, NFI=0.981, RMSEA=0.017 | |||||||

| 注:1.加粗的数字为该构念的AVE平方根;2.恶意妒忌和品牌态度的相关系数。 | ||||||||

(二)研究结果

首先,在操纵检验上,相较于后赋地位组,先赋地位组的被试更倾向于认为口碑发布者的优势并非来自个人努力[M先赋地位=2.32,M后赋地位=5.95,F(1,278)=837.361,p<0.001,η2=0.751]。高感知社会流动性组对社会阶层之间的流动可能有更高的感知[M高流动组=8.70,M低流动组=7.61,F(1,278)=13.998,p<0.001,η2=0.048]。接下来对恶意妒忌和品牌态度进行了双因素方差分析。此外,被试在社会比较倾向上未表现出显著差异[F(3,276)=2.065,p=0.105,η2=0.022],排除了不同组别被试社会比较倾向的潜在影响。

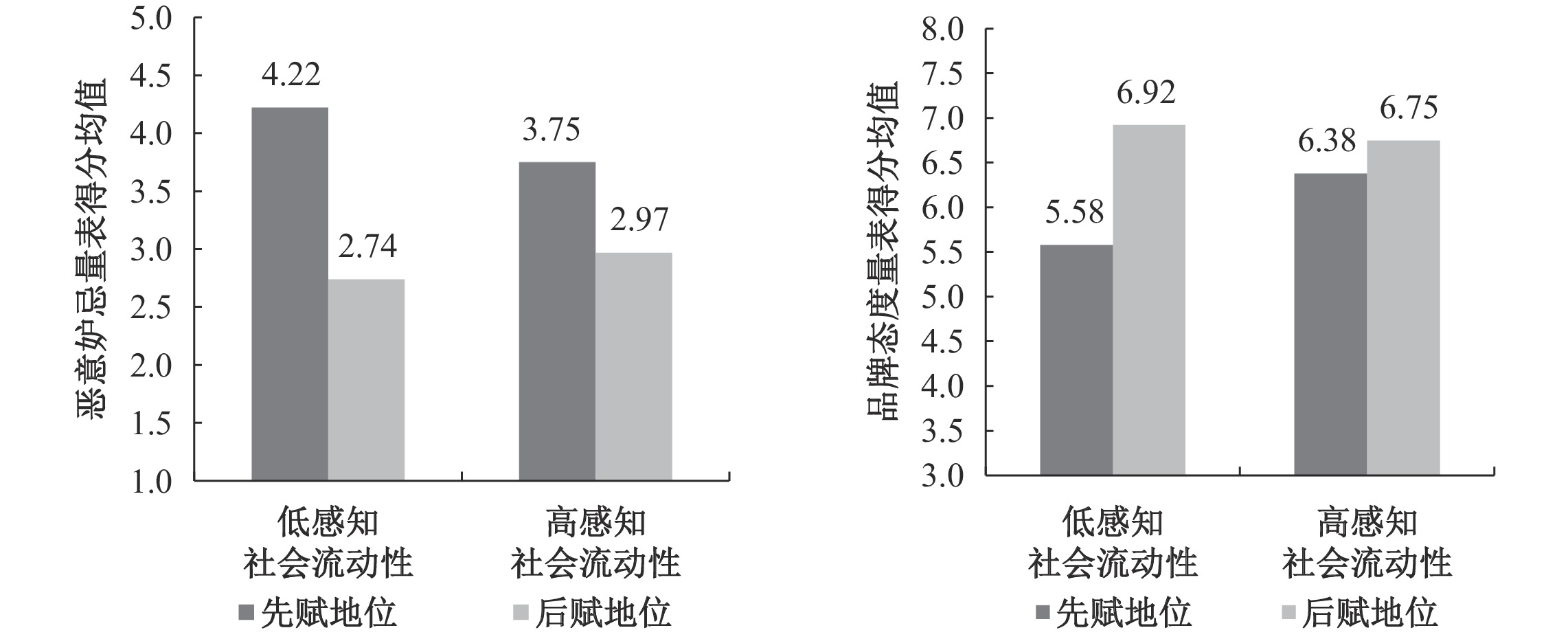

其次,在恶意妒忌上,不同被试表现出显著不同水平的恶意妒忌情绪[F(3,276)=21.703,p<0.001,η2=0.191],先赋地位的主效应显著[F(1,276)=57.476,p<0.001,η2=0.172],先赋地位和感知社会流动性的交互效应显著[F(1,276)=5.587,p=0.019,η2=0.020]。如图3所示,相对于感知社会流动性高的情形(M先赋地位=3.75,M后赋地位=2.97,p<0.001),在感知社会流动性低的情形下,被试对拥有先赋地位的口碑发布者有显著更高的恶意妒忌(M先赋地位=4.22,M后赋地位=2.74,p<0.001)。

|

| 图 3 实验二恶意妒忌和品牌态度方差分析结果 |

再者,在品牌态度上,四组被试对劳力士的品牌态度存在显著差异[F(3,276)=11.670,p<0.001,η2=0.113]。其中,先赋地位存在显著的主效应[F(1,276)=23.112,p<0.001,η2=0.077],先赋地位和感知社会流动性有显著的交互效应[F(1,276)=7.331,p=0.007,η2=0.026],但是感知社会流动性的主效应不显著[F(1,276)=3.132,p=0.078,η2=0.011]。具体而言,在高感知社会流动性情形下,无论口碑发布者拥有的是先赋地位还是后赋地位,被试对劳力士的品牌态度没有显著差异(M后赋地位=6.75,M先赋地位=6.38,p=0.142)。但是,在低感知社会流动性情形下,当口碑发布者拥有的是先赋地位时,被试对品牌有显著更为负面的态度(M后赋地位=6.92,M先赋地位=5.58,p<0.001)。在后赋地位情形下,尽管低感知社会流动性组的品牌态度得分均值高于高感知社会流动性组,但两者之间没有显著差异(M低流动组=6.92,M高流动组=6.75,p=0.508)。上述结果如图3所示。假设H3得到支持。

最后,采用PROCESS方法模型7(Bootstrap sample=10 000)检验被调节的中介效应。结果表明感知社会流动性对恶意妒忌的中介效应有显著的调节作用(β=−0.135,SE=0.089,95% CI:[−0.348,−0.008])。相对于高感知社会流动性情形(β=0.149,SE=0.068,95% CI:[0.035,0.302]),恶意妒忌的中介效应在低感知社会流动性情形下更显著(β=0.285,SE=0.128,95% CI:[0.065,0.571])。

上述结果表明,当口碑接收者主观上感知到较低的社会流动性时,口碑发布者先赋地位对品牌态度的负面影响更为显著,感知社会流动性调节恶意妒忌的中介效应。具体而言,在较低的社会流动性感知下,口碑接收者更容易对口碑发布者产生恶意妒忌,进而更容易“恨屋及乌”,对品牌产生更低的评价。假设H3得到支持。在实验一和实验二的基础上,实验三进一步从口碑内容的视角出发,探究了哪些类型的正面口碑更容易引发先赋地位的负面效应。

五、实验三:品牌显著性的调节作用(一)实验设计

实验三采用2(口碑发布者先赋地位vs.后赋地位)× 2(高vs.低品牌显著性)设计,以检验奢侈品牌显著性的调节效应。实验三在中国某大学招募了230名学生参与。实验三之所以选择学生作为样本,是因为前两项实验中的被试较多为年龄较长的在职人士,学生所占比例较少。为提高研究结论的适用性,实验三采用在校学生作为被试。被试被随机分配到四个组别之一。被试中男性占比为38.7%;被试平均年龄为20.56岁,其中最小的18岁,最大的27岁。

实验三的具体流程如下。首先让被试想象自己正浏览微博并看到一位同学分享的购买古驰(Gucci)钱包的消费经历。实验材料中所呈现的微博内容包含古驰钱包的产品图片以及该同学关于品牌的正面口碑:“终于拥有了Gucci的钱包,漂亮的设计,购物体验一流”。第一,先赋和后赋地位的操纵如下:在后赋地位情形下,情境描述这位口碑发布者成绩优异,获得了难得的实习机会,因为实习期出色的工作表现获得丰厚奖金,并用奖金购买了古驰钱包。在先赋地位情形下,情境描述该同学因家庭关系获得难得的实习机会,用父母给的零花钱购买了古驰钱包。第二,品牌显著性的操纵参考了Han等学者(2010)的研究。相比低品牌显著性情形,高品牌显著性情形下产品图片有较大字体显示古驰的品牌标识“Gucci”。

在被试阅读实验情境后,测量了被试对情境中口碑发布者的先赋地位感知、品牌显著性感知、恶意妒忌(Cronbach’s a=0.868),以及对古驰的品牌态度(Cronbach’s a=0.806)。先赋地位感知、恶意妒忌和品牌态度的测量题项参考实验一和实验二。品牌显著性感知的测量参考了Han等(2010)的研究,通过以下两个题项进行测量:“钱包的古驰品牌标识很明显”和“这个钱包很容易认出来是古驰的产品”(Cronbach’s a=0.907)。最后,我们对实验三采取的测量题项进行了验证性因子分析(如表3所示),结果表明测量题项具有较高的信度和效度。

| 构念 | 测项 | 标准化因子载荷 | Cronbach’s a | 组合信度 | AVE | 恶意妒忌 | 品牌态度 |

| 恶意妒忌 | MAL1 | 0.898 | 0.868 | 0.878 | 0.644 | 0.8021 | |

| MAL2 | 0.865 | ||||||

| MAL3 | 0.707 | ||||||

| MAL4 | 0.723 | ||||||

| 品牌态度 | ATT1 | 0.729 | 0.806 | 0.808 | 0.583 | −0.4992 | 0.7641 |

| ATT2 | 0.796 | ||||||

| ATT3 | 0.765 | ||||||

| 模型拟合度指标 | CMIN/DF=1.196, CFI=0.997, NFI=0.983, RMSEA=0.029 | ||||||

| 注:1.加粗的数字为该构念的AVE平方根;2.恶意妒忌和品牌态度的相关系数。 | |||||||

(二)研究结果

在先赋地位的操纵检验上,相较于后赋地位组的被试,先赋地位组的被试更少认为口碑发布者的经济资源来自个人努力[M后赋地位=6.20,M先赋地位=2.67,F(1,229)=424.390,p<0.001,η2=0.651]。在品牌显著性的操纵检验上,高显著性组的被试认为品牌标识更为明显[M高显著=6.17,M低显著=4.21,F(1,229)=142.373,p<0.001,η2=0.384]。

我们进而对恶意妒忌和品牌态度进行了双因素方差分析。第一,在恶意妒忌上,先赋地位的主效应显著[F(1,226)=100.037,p<0.001,η2=0.307],品牌显著性的主效应显著[F(1,226)=16.136,p<0.001,η2=0.067],先赋地位和品牌显著性的交互效应显著[F(1,226)=15.139,p<0.001,η2=0.063]。具体而言,相较于低品牌显著性情形(M低显著+先赋地位=3.37,M低显著+后赋地位=2.56,p<0.001),高品牌显著性情形下先赋地位引发更高水平的恶意妒忌(M高显著+先赋地位=4.41,M高显著+后赋地位=2.57,p<0.001)。第二,在品牌态度上,我们以品牌熟悉度为协变量,对品牌态度进行了双因素方差分析。结果显示,不同组别的被试在品牌态度上存在显著差异[F(4,225)=20.660,p<0.001,η2=0.269],先赋地位主效应显著[F(1,225)=23.605,p<0.001,η2=0.095],品牌显著性主效应显著[F(1,225)=5.607,p=0.019,η2=0.024],先赋地位和品牌显著性交互效应显著[F(1,226)=12.461,p=0.001,η2=0.052]。相比低品牌显著性情形(M低显著+先赋地位=5.05,M低显著+后赋地位=5.20,p=0.286),高品牌显著性情形下先赋地位对品牌态度的负面影响更加显著(M高显著+先赋地位=4.40,M高显著+后赋地位=5.40,p<0.001)。上述结果如图4所示。H4得到支持。

|

| 图 4 实验三恶意妒忌和品牌态度方差分析结果 |

最后,对恶意妒忌的中介效应进行检验,并采用了PROCESS方法模型7(Bootstrap sample=10 000)。品牌显著性对恶意妒忌的中介作用有显著的调节效应(β=0.265,SE=0.096,95% CI:[0.100, 0.477])。相较于低品牌显著性情形(β=0.208,SE=0.057,95% CI:[0.104,0.327]),在高品牌显著性情形下,恶意妒忌情绪有更强的中介作用(β=0.473,SE=0.111,95% CI:[0.268, 0.705])。

综上所述,实验三结果表明口碑中品牌显著性对先赋地位的负面效应有调节作用,这一调节效应受到恶意妒忌的中介。具体而言,当口碑内容有较高的品牌显著性时,品牌的社会地位彰显性更为凸显,引发消费者对先赋地位口碑发布者更为强烈的恶意妒忌,从而降低其对品牌的态度。假设H4得到支持。

六、结论与讨论(一)研究结论

本研究基于社会比较和妒忌情绪理论,探讨了社交媒体口碑发布者的先赋地位对消费者品牌态度的影响。三项实验结果表明:第一,当奢侈品牌的口碑发布者具有先赋地位时(例如“富二代”),消费者更可能认为通过个人努力无法获得口碑发布者的优势,进而对口碑发布者产生恶意妒忌情绪。第二,恶意妒忌情绪会使消费者“恨屋及乌”波及品牌,促使他们对品牌产生更为负面的评价。第三,消费者对社会流动性有较低的感知水平时,更容易认为难以通过个人努力改变现状,使得口碑发布者先赋地位的负面效应更为凸显。第四,当口碑内容本身具有较高的品牌显著性时(例如,图片中品牌logo凸显),消费者具有更强的动机合理化自己和口碑发布者的差距,进而更可能有意贬低发布者及其使用的品牌。

(二)理论贡献

第一,以往网络口碑研究较多关注口碑内容,而本研究关注口碑发布者特征,揭示了先赋地位下正面口碑的负面效应,改变了口碑效价法则的强化视角。在网络口碑营销领域,前期关于社交媒体情境下口碑的研究大多关注口碑内容特征,研究结论大多强调正面口碑效价对奢侈品牌的积极影响(Godey等, 2016; Park等, 2021),并指出社交媒体中用户的强社会关系会进一步强化正面口碑的作用(Kim和Lee, 2017; Lin和Xu, 2017)。然而本研究提出,在特定情境下,口碑正面效价反而对品牌态度产生消极影响。三项实验研究发现,消费者把奢侈品正面口碑看作象征口碑发布者社会地位的线索,从而诱发上行社会比较,先赋地位口碑发布者的正面口碑由此降低了消费者的品牌态度。这意味着在社交媒体的社会比较路径中,消费者对口碑发布者的社会感知可能会逆转口碑对品牌态度的影响方向。本研究把社会属性视角(口碑发布者先赋地位)嵌入口碑效价与品牌态度的关系中,揭示了口碑对品牌态度的负面影响,丰富和扩展了社交媒体口碑营销效果的影响因素。

第二,以往研究较多采用信息传播视角,本研究采用社会比较理论,从人际互动视角探究口碑影响消费者态度的心理机制。此前网络口碑研究较多局限于效价、数量、诉求方式等口碑内容层面(Berger, 2014; Wilson等, 2017;黄敏学等,2017),较少从社会比较视角出发。本研究提出在社交媒体中口碑发布者的社会身份更为凸显,揭示了先赋地位口碑发布者的正面口碑所诱发的负面情绪影响。三项实验的研究结果表明,口碑发布者的先赋地位会触发口碑接收者的社会比较,引发对口碑发布者的恶意妒忌情绪。而且,消费者会把对特定社会身份个体的恶意妒忌情绪投射到品牌上,引发对奢侈品牌的负面态度。相比此前探讨社交媒体口碑作用机制的研究,本研究从社会互动的角度探究口碑影响消费者品牌态度的心理路径,为洞察口碑有效性的内在机理提供了全新的理论视角。

第三,此前奢侈品牌研究较多关注品牌自身社交媒体的营销沟通,本研究聚焦于社会互动对品牌形象的动态塑造,强调了口碑发布者社会属性对口碑营销效果的重要意义。此前奢侈品牌营销研究大部分着眼于社交媒体中的公司生成内容(firm-generated-content,FGC)(Kim和Lee, 2019;Bazi等, 2020; Choi等, 2020),而较少关注奢侈品牌使用者所分享的用户生成内容(user-generated-content,UGC)。即使少数关注奢侈品牌用户生成内容的研究,也更多是从代言人的个体视角揭示口碑的影响(Lee等, 2018; Leban等, 2020),尚没有从品牌使用者社会阶层的群体视角进行的探究。本研究指出口碑发布者的先赋地位或后赋地位,会影响奢侈品牌口碑的有效性。而且,研究进一步发现,口碑发布者先赋地位对品牌态度的影响受到社会阶层差距显著性和差距易改变性的影响。因此,本研究凸显了奢侈品牌口碑发布者社会属性的重要性,同时揭示出奢侈品牌的显著性在满足消费者炫耀需求的同时,也可能会激发恶意妒忌情绪,影响消费者对奢侈品牌的态度,这丰富了奢侈品营销理论。

(三)管理启示

首先,企业应该认识到社交媒体社会属性的复杂性,改变对口碑效价法则的片面观念。由于抖音、小红书等多种社交媒体成为年轻消费群体获取信息的主要渠道,社交化电子商务(social commerce)正在快速兴起,成为未来网络零售的新方向。鉴于社交网络的动态性和复杂性,管理者很难将现有非社交平台的口碑营销经验生搬硬套到社交媒体营销实践中。本研究发现效价法则难以直接运用到社交媒体营销中,甚至有时正面口碑反而产生负面效应。对于奢侈品企业管理者而言,面对电子商务社交化的趋势,必须全面认识社交媒体中社会属性的复杂性和口碑影响路径的多元性,改变好口碑就一定会带来好印象的片面观念。这意味着在社交化的网络零售中,奢侈品牌管理者需识别使用群体的地位状况,当先赋地位使用者群体较大时,考虑通过营销活动,引导使用者“恰当地说好话”,有意弱化口碑的社会比较和妒忌效应。在实践中,管理者可采用定制化的社交媒体营销活动,有意凸显品牌使用者的后赋地位,例如#分享你的奋斗故事#,从而弱化口碑接收者的社会比较和妒忌情绪。

其次,在奢侈品牌口碑传播中,企业应该制定合理的品牌凸显策略。在目前的社交媒体营销中,企业常鼓励品牌使用者在口碑分享中凸显品牌标识,例如分享包含品牌logo的图片,旨在更有效地借助口碑提升品牌知名度。虽然这种做法在京东、淘宝等综合性网络零售平台上较为常见,但应用于社交化电子商务则可能难以奏效,甚至可能伤害品牌。本研究发现,有时品牌使用者凸显品牌标识,消费者可能认为使用者在有意炫耀,进而对品牌使用者和品牌本身产生负面看法。在此情形下,企业如鼓励使用者在口碑中凸显品牌标识,消费者反而认为使用群体喜欢“炫富”,反而将“富二代”等负面标签贴在该群体和品牌上。对于奢侈品牌而言,这意味着管理者在制定社交媒体战略时,需充分考虑使用群体的社会地位属性,以及潜在消费者如何感知凸显品牌标识的口碑。对于使用群体先赋地位凸显的品牌,管理者需制定合理的品牌凸显策略,恰当引导口碑内容中品牌的凸显行为,弱化和避免使用者正面口碑的潜在负面效应,如在鼓励消费者进行口碑传播的图片中,降低品牌标识的显著性。

最后,奢侈品企业应在社交媒体营销中强化社会流动性感知。随着中国社会阶层的逐渐分化(黄庆丰等,2017),消费者的价值观更加多元化和复杂化,企业管理者在中国情境下的社交媒体营销面临着新的挑战。经济的发展和转型伴随着大规模、多元化的阶层分化,一些消费者主观上感受到社会阶层流动性降低和“阶层分化”(陈云松等,2019)。本研究发现,消费者主观上的低社会流动性感知,可能使得社交媒体口碑的社会比较激活效应更为凸显,更有可能引发正面口碑的负面效应。结合上述情形和中国文化中艰苦奋斗、自强不息的价值观,企业的社会化营销更加需要重视营销活动的社会效应,传递积极的价值取向。在奢侈品社交媒体营销中,企业可通过在营销传播中强化“正能量”,来提升消费者对通过个人努力改变现状的正面预期。比如,企业可考虑通过公司生成内容分享与社会流动性相关的正面信息,或品牌使用者通过自身努力改变社会地位的故事。通过具有积极价值取向的营销传播,企业可提升消费者对社会流动性的主观感知,鼓励潜在消费者通过个人努力改善现状和成为品牌使用者。

(四)局限与未来研究展望

第一,本研究采取真实奢侈品牌作为实验刺激物,虽然真实奢侈品牌能更有效地体现口碑的社会属性,但消费者对品牌的既有印象可能影响其对品牌的态度,后续研究可考虑在实验中对品牌喜好度等变量加以控制。第二,本研究采用实验室研究探究口碑发布者先赋地位的负面效应及心理机制,研究结论的外部效度有一定局限。特别是考虑到社交媒体二手数据的丰富性,未来的研究可考虑开展二手数据研究以进一步提升研究结论的适用性,可考虑采用内容分析、自然语言处理和情感分析等多种大数据分析方法,探究口碑发布者先赋地位对消费者奢侈品牌态度的影响。第三,本研究主要关注口碑发布者社会地位特征的影响,尚未深入讨论口碑发布者与接收者两者之间社会关系的潜在作用。在营销实践中,口碑发布者与接收者的关系强弱以及关系类型,都可能影响接收者如何与发布者进行社会比较。因此,未来的研究可考虑探讨发布者与接收者之间的社会关系如何调节发布者先赋地位的效应。最后,本研究尚未充分考虑口碑接收者的文化价值观如何影响口碑发布者先赋地位的负面效应。未来的研究可考虑探索消费者的公平取向、系统公正信念等价值观因素的调节效应。

| [1] | 陈云松, 范晓光. 阶层自我定位、收入不平等和主观流动感知(2003-2013)[J]. 中国社会科学, 2016(12): 109–126. |

| [2] | 宫秀双, 张红红. “别人家的孩子”vs. 平庸的自己: 社会比较对独特性寻求行为的影响[J]. 心理学报, 2020, 52(5): 645–658. |

| [3] | Chen F E, Liu S Q, Mattila A S. Bragging and humblebragging in online reviews[J]. Annals of Tourism Research, 2020, 80: 102849. |

| [4] | Choi Y K, Seo Y, Wagner U, et al. Matching luxury brand appeals with attitude functions on social media across cultures[J]. Journal of Business Research, 2020, 117: 520–528. |

| [5] | Day M V, Fiske S T. Understanding the nature and consequences of social mobility beliefs[A]. Jetten J, Peters K. The social psychology of inequality[M]. Cham: Springer, 2019. |

| [6] | Ferraro R, Kirmani A, Matherly T. Look at me! Look at me! Conspicuous brand usage, self-brand connection, and dilution[J]. Journal of Marketing Research, 2013, 50(4): 477–488. |

| [7] | Foladare I S. A clarification of “ascribed status” and “achieved status”[J]. The Sociological Quarterly, 1969, 10(1): 53–61. |

| [8] | Godey B, Manthiou A, Pederzoli D, et al. Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(12): 5833–5841. |

| [9] | Greenberg D, Ehrensperger E, Schulte-Mecklenbeck M, et al. The role of brand prominence and extravagance of product design in luxury brand building: What drives consumers’ preferences for loud versus quiet luxury?[J]. Journal of Brand Management, 2020, 27(2): 195–210. |

| [10] | Grewal L, Stephen A T, Coleman N V. When posting about products on social media backfires: The negative effects of consumer identity signaling on product interest[J]. Journal of Marketing Research, 2019, 56(2): 197–210. |

| [11] | Han Y J, Nunes J C, Drèze X. Signaling status with luxury goods: The role of brand prominence[J]. Journal of Marketing, 2010, 74(4): 15–30. |

| [12] | Janssen C, Vanhamme J, Leblanc S. Should luxury brands say it out loud? Brand conspicuousness and consumer perceptions of responsible luxury[J]. Journal of Business Research, 2017, 77: 167–174. |

| [13] | Kim M, Lee M. Brand-related user-generated content on social media: The roles of source and sponsorship[J]. Internet Research, 2017, 27(5): 1085–1103. |

| [14] | Lange J, Crusius J. The tango of two deadly sins: The social-functional relation of envy and pride[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2015, 109(3): 453–472. |

| [15] | Lee S, Baumgartner H, Winterich K P. Did they earn it? Observing unearned luxury consumption decreases brand attitude when observers value fairness[J]. Journal of Consumer Psychology, 2018, 28(3): 412–436. |

| [16] | Packard G, Gershoff A D, Wooten D B. When boastful word of mouth helps versus hurts social perceptions and persuasion[J]. Journal of Consumer Research, 2016, 43(1): 26–43. |

| [17] | Park J, Hyun H, Thavisay T. A study of antecedents and outcomes of social media WOM towards luxury brand purchase intention[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2021, 58: 102272. |

| [18] | Sagioglou C, Forstmann M, Greitemeyer T. Belief in social mobility mitigates hostility resulting from disadvantaged social standing[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2019, 45(4): 541–556. |

| [19] | Salerno A, Laran J, Janiszewski C. The bad can be good: When benign and malicious envy motivate goal pursuit[J]. Journal of Consumer Research, 2019, 46(2): 388–405. |

| [20] | Van de Ven N, Zeelenberg M, Pieters R. Leveling up and down: The experiences of benign and malicious envy[J]. Emotion, 2009, 9(3): 419–429. |

| [21] | Van de Ven N, Zeelenberg M, Pieters R. The envy premium in product evaluation[J]. Journal of Consumer Research, 2011, 37(6): 984–998. |

| [22] | Yoon S, Kim H C. Feeling economically stuck: The effect of perceived economic mobility and socioeconomic status on variety seeking[J]. Journal of Consumer Research, 2018, 44(5): 1141–1156. |