2021第43卷第10期

2.南开大学 商学院,天津 300071;

3.中国科学院大学经济与管理学院,北京 100190;

4.北京师范大学 政府管理学院,北京 100875

2.Business School, Nankai University, Tianjin 300071, China;

3.School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

4.School of Government, Beijing Normal University, Beijing 100875, China

亲团队不道德行为(unethical pro-group behavior,UPGB)是指员工为保护或提升自己所在团队及团队成员的绩效和福祉,而表现出的违背道德规范的行为(Thau等,2015)。在组织中,由于整体资源的有限性,不同团队之间存在竞争关系(Tsai,2002)。为提升本团队的地位和绩效,争取有利资源,维护团队成员利益,部分员工会表现出亲团队不道德行为,例如,刻意隐瞒有助于提升其他团队绩效的关键信息,诋毁其他团队的声誉,帮助内群体成员隐瞒不道德行为或过失行为等(Thau等,2015)。亲团队不道德行为会加剧团队间的不良竞争,不利于团队间协作,最终会损害组织的长期利益(Dunlop和Lee,2004)。因此,我们需要理解亲团队不道德行为产生的机制,以便对其进行有效管控。

员工亲团队不道德行为的诱因可以从多个角度来探讨,包括员工个人特质、团队网络关系等。而团队领导作为员工在工作场所的直接汇报人,具有分配资源的权力,其思维模式会对员工的态度和行为产生重要影响(Raven等,1998;Gallego-Roquelaure,2020)。在当今的经济环境下,管理者在确保底线结果(如利润、绩效目标和股票价格)方面承受的压力越来越大(Piccolo等,2012)。为了达到底线结果(即绩效目标),管理者可能表现出一种忽略其他事项的单维思维模式,即底线心智(Greenbaum等,2012)。强调底线的思维模式有利于组织完成客观指标,但一味关注底线结果而忽略获取结果的途径,从长期来看会对组织产生不利的后果(Eissa等,2019;Lin等,2021)。尽管已有相关研究探讨领导底线心智的消极面(如Babalola等,2020;Farasat等,2020),但未有文章从道德机制的视角出发探究领导底线心智对利他性不道德行为的影响过程。道德机制的选择、道德情境的触发与利益获取密不可分(Cohen和Loeb,1984;Garriga和Mele,2004)。同时,由于对道德因素的忽视,商业社会已经蒙受巨大损失。近年来发生的多起企业伦理事件,例如国内的长生生物疫苗事件、国外的安然事件等,其诱因很大程度上在于企业领导者对底线利益的追逐和对获取利益途径的漠视,进而导致企业的衰败乃至社会对相关行业的不信任(Sim和Brinkmann,2003;范佳和叶志锋,2019)。底线心智强调利益获取,却忽视获取利益结果的途径,为不道德行为机制的触发提供了强有力的推动。已有研究表明,员工对管理者底线心智的感知会引发其自我利益导向的认知以及对顾客的不道德行为(Babalola等,2020)。团队利益与员工的自我利益联系紧密,员工的亲团队不道德行为试图帮助团队在与其他团队的竞争中取得优势,进而使得员工的自我利益得到满足和提升。因此,本文假设领导底线心智能够预测员工的亲团队不道德行为。

基于社会认知理论(social cognitive theory)(Bandura,1986),我们进一步提出员工的道德推脱在领导底线心智和员工亲团队不道德行为之间发挥中介作用。道德推脱(moral disengagement)是个体发展出的一系列认知机制,这些机制能够减轻个体因表现出不道德行为(如社会阻抑行为)而产生的负罪感和良心谴责(Bandura,1999)。已有研究表明,自我利益导向的认知和员工底线心智是领导底线心智影响员工不道德行为的中介机制(Greenbaum等,2012;Babalola等,2020)。但目前没有研究从道德机制的视角出发探究领导底线心智的作用。我们认为,作为一种重要的道德机制,员工的道德推脱会被领导底线心智激活,进而削弱员工对自身不道德行为的约束和监督,导致亲团队不道德行为的产生。此外,基于社会认同理论(social identity theory)(Tajfel和Turner,1986),我们探讨了领导认同在影响机制中的作用。领导认同(leader identification)是社会认同的一种类型,指个体根据自身和领导的关系身份对自我进行定义的状态。高水平的领导认同意味着员工将领导作为自我行为的重要参照点(Kark等,2003;Sluss和Ashforth,2007)。直属领导作为员工在工作任务上的直接汇报人,对员工的绩效产出具有直接的指导责任。这意味着在日常相处过程中,领导更可能将自身的思维模式潜移默化地传递给下属。同时,领导底线心智代表的是领导个人的思维模式,并不一定与组织所倡导的认知倾向相一致,因此本研究选择领导认同而非组织认同作为边界条件。基于社会认同理论,高水平的领导认同意味着员工将领导视作角色榜样,并愿意表现出能够维持与提升自身与领导关系的行为,即使该行为具有不道德性(Zhang和Chen,2013;李晔等,2015)。员工对领导的认同度越高,领导的底线心智就越能为员工的道德推脱提供充分的理由,员工也就越可能放松对自身的道德要求,实施更多亲团队不道德行为。

本研究的样本来自于河南省和江苏省四家中小型企业的各项目团队,涵盖了工程项目管理、生产制造等业务功能。数据收集工作分三个阶段进行,各阶段之间间隔一个月,最终获得了245对上下级匹配数据。本研究的贡献与创新主要体现在以下三点:第一,尽管组织管理研究已开始关注组织内部的利他性不道德行为,但目前的研究焦点主要在亲组织不道德行为。随着团队日益成为工作场所的主要组织模式,本研究围绕亲团队不道德行为展开研究,能够拓宽利他性不道德行为研究的边界,丰富相关研究。第二,道德视角是讨论亲团队不道德行为的重要理论视角,基于此本研究引入“领导底线心智”(即一种强调绩效而忽视绩效产生过程是否道德的心理模式),试图从道德视角揭示领导底线心智如何通过诱发员工的道德推脱而导致亲团队不道德行为的产生,丰富了亲团队不道德行为的影响因素研究。第三,领导底线心智对员工是否能够产生影响在很大程度上有赖于员工是否认同领导的行事逻辑,因此,本研究将领导认同作为边界条件考察领导底线心智何时会诱发亲团队不道德行为,澄清了领导底线心智发挥作用的边界条件。总的来说,本研究提出了一个有调节的中介模型,探讨领导底线心智对员工亲团队不道德行为产生影响的过程和边界,旨在拓展对亲团队不道德行为成因的认识,深入理解其形成过程,并帮助企业降低亲团队不道德行为的发生,促进团队间良性竞争和有效协作。

二、理论基础与假设提出(一)领导底线心智与员工亲团队不道德行为

底线心智(bottom-line mentality,BLM)是指个体的一种单维思维模式,即个体为追求底线结果(即绩效目标)而忽略其他可能需要优先考虑的事项(如道德准则),其中,底线在审计术语中代表企业的审计表单中最下面显示收益或者亏损的线(Greenbaum等,2012)。底线结果是个体必须要达成的目标,持有底线心智模式的个体倾向于关注自己看重的事物,并最大限度地降低其他事物的重要性及优先级排序,以确保达成底线目标(Mesdaghinia等,2019)。例如,如果流水线作业的生产率是一名操作员的底线标准,这名员工就可能会为了追求生产数量而忽视所加工产品的质量。同样,如果销售额是销售人员的底线标准,销售人员就可能为了追求更高的销售额而欺瞒顾客。Eissa等(2019)研究发现,为了达到底线结果,具有高底线心智的员工会减少自身对周围同事的组织公民行为。底线心智强调只有获得底线结果才是“胜利”,而取得任何其他结果都会被视为“失败”(Mesdaghinia等,2019)。对于管理者而言,底线结果就是团队绩效的提升,这是管理者获得个人利益(如晋升、声誉和奖金等)的重要手段(Bonner等,2017;Rice和Reed,2021)。因此,管理者的底线心智会使其过分强调团队绩效,而有意或无意地忽略提升团队绩效过程中的道德准则。

社会认知理论认为,环境因素会影响个体的认知及行为表现(Bandura,1986)。在工作场所,团队领导是影响员工认知及行为表现的重要环境因素。员工感知到团队领导的底线心智后,会认为追求底线结果(即绩效目标)而忽略其他可能需要优先考虑的事项(如道德准则)的认知方式是合适且值得提倡的。在该认知方式下,员工更可能为了实现团队绩效而做出不道德行为。除了被动的环境感知,主动“观察学习”也是社会认知理论的关键要素(Bandura,1986)。高底线心智的领导往往会表现出为了达到团队绩效要求而忽略其他可能需考虑事项的行为。在道德情境中,即领导更可能表现出亲团队不道德行为。在此情形下,员工进行“观察学习”,也会更倾向于忽略道德准则来达到团队绩效要求。

领导的底线心智会通过领导外显的情感、态度和行为向团队成员传递底线信息。一方面,底线信息反映了领导的绩效导向和对团队绩效的预期,无法达到领导预期的员工将被视为不合格的团队成员(Mesdaghinia等,2019)。这些团队成员由于无法达到领导的要求,可能会遭受领导的辱虐(如言语攻击、信息隐藏等),失去晋升和涨薪的机会,遭受内群体排斥,甚至被辞退(Mesdaghinia等,2019)。因此,为了达到领导的底线要求,员工倾向于片面追求短期绩效结果和团队内利益,而忽视长期利益和更大范围(如组织、社会)的利益。例如,门店店长将销售业绩定为底线目标,则一线员工为了达到目标可能会无意识地表现出不道德行为,如恶意抢夺客户资源等。另一方面,底线信息也暗示了团队成员在达成底线目标时可以不惜一切代价,即员工认为可以通过不道德的方式实现团队目标(Callahan,2004)。例如,门店店长为追求业绩领先,会对销售人员恶意抢夺门店客户资源的行为“睁一只眼,闭一只眼”。在销售人员看来,他们的不道德行为得到了领导的默许,他们就更可能为了追求底线目标而违背道德准则。

领导的底线心智会导致团队成员行为的不道德性,并且这种不道德行为往往表现出亲团队特征。原因在于:第一,团队利益与员工利益具有强相关性,且亲团队性质的不道德行为风险较低。在工作场所,员工获得的绩效奖金与团队绩效密不可分,即员工能够通过亲团队行为提高团队绩效,进而间接获取个人利益。这种情况在项目制团队中更为突出(Peterson和Corporation,2007)。同时,与直接利己性不道德行为(如偷窃、挪用公款等)相比,亲团队性质的不道德行为更具隐蔽性。第二,团队利益和领导个人利益具有一致性(Bornstein,2003)。领导绩效取决于团队绩效,团队的高绩效能够帮助领导赢得声誉,获得高薪和晋升机会;相反,团队利益受损,领导要承担责任,甚至可能面临降职、减薪和被解雇的风险。具有底线心智的领导有维护团队利益的强烈动机;在领导底线心智的影响下,员工的不道德行为更可能指向团队利益(Crotts等,2005)。

虽然没有直接的证据支持领导底线心智和员工亲团队不道德行为之间的关系,但是领导的底线心智是员工实施不道德亲领导行为的重要影响因素(Mesdaghinia等,2019);此外,Greenbaum等(2012)的研究表明,领导底线心智会通过员工底线心智增加员工的不道德行为。综上所述,本文提出如下假设:

H1:领导底线心智与员工的亲团队不道德行为存在显著正相关关系。

(二)道德推脱的中介作用

领导底线心智是通过何种机制来影响员工的亲团队不道德行为的呢?社会认知理论认为,环境因素、人的主体因素以及行为三者能够相互影响,具有双向的互动和决定关系(Bandura,1986)。道德认知与判断是个体内在认知的重要组成部分,同时,道德行为的产生又依赖于个体对于道德的主观感知。Bandura(1999)认为,道德机制在社会认知情境中具有其特殊性。鉴于此,Bandura(1999)在社会认知主体理论的基础上提出了道德推脱概念,即个体发展出的能够降低其因表现出不道德行为(如社会阻抑行为)而产生的负罪感和良心谴责的一系列认知机制。简言之,道德推脱是社会认知理论在道德领域的一个典型心理模式。社会认知理论认为,个体会发展出一系列道德标准来调节自身的道德行为;当个体的行为违背了其内在道德标准时,个体就会产生负罪感并受到良心谴责(Bandura,1986;Detert等,2008)。因此,个体倾向于实施与内在道德标准相一致的行为。但个体的道德自我调节过程可以激活道德标准,也可以抑制道德标准的作用。道德推脱就是个体通过道德自我调节过程降低道德标准对自身不道德行为的约束,并为这些不道德行为寻求自我验证和支持的心理机制(Brief等,2001;Hsieh等,2020)。道德推脱包括三类机制(Bandura,1999;Duffy等,2012):第一类机制是歪曲结果,具体包括责任转移、责任分散和弱化伤害;第二类机制是重构不道德行为,具体包括道德辩护、委婉标签和有利比较;第三类机制是贬低受害者,具体包括对受害者去人性化、将错误归因于受害者。

领导底线心智通过道德推脱的三种主要机制发挥作用,致使员工产生亲团队不道德行为。第一,领导底线心智所释放的信息被员工用来歪曲结果。根据社会认知理论,环境能够影响个体的感知,进而决定个体的行为(Bandura,1986)。在工作场所,领导的行为表现是影响员工认知和行为的重要环境因素。具体来说,当员工认为自己的不道德行为来自于权威的要求(如领导的要求)时,他们倾向于将自己行为的责任归于领导,并认为自己不应该对不道德行为负责(Detert等,2008)。领导底线心智释放了“绩效优先”的信息,并暗示员工可以在追求高绩效表现的过程中忽略道德准则,甚至可以不惜一切代价(如有意违背道德准则)来达到底线结果。这些信息会被员工用于对自己的不道德行为进行归因,他们倾向于将自己的不道德行为归因于领导的要求和保障团队的利益,通过责任转移减轻自己实施不道德行为的负罪感和愧疚感,最终表现出亲团队不道德行为。

第二,领导底线心智直接指向团队利益,为员工重构不道德行为提供了支撑。首先,社会认知理论指出,认知调整是行为重构的基础与前提,而社会学习是促进个体认知调整的重要因素(Bandura,1986)。在工作场所,员工往往将领导视作学习的榜样,对领导底线心智的感知会通过社会学习的途径逐渐内化为员工的自我认知。在进行认知调整后,员工会接受和强化底线结果的重要性,认为如果自己的行为能够帮助团队实现目标,对团队绩效的提升具有重要作用,那么道德准则可以暂且搁置。通过将个人不道德行为和团队福祉相结合,员工对不道德行为进行了重新解释和辩护,以使其在道德上具有合理性(Detert等,2008)。其次,员工通过委婉表达,使用道德上“中立”的语言“美化”自己的不道德行为,使这些本该受到谴责的行为变得可以接受(Bandura,1986)。比如,虽然员工刻意隐瞒有助于提升竞争团队绩效的关键信息,但是他们会“美化”这种竞争行为,认为自己没有义务和责任进行信息分享,且隐瞒信息是团队间竞争的一种有效手段,只是为了确保本团队在竞争中取胜,以实现维护团队利益的目标。最后,一些员工通过有利比较将自己的不道德行为与更有害的行为进行比较,以使不道德行为显得可以被接受(Bandura,1986)。例如,销售人员认为传递虚假市场信息会损害竞争团队的绩效,但是隐藏市场信息不会对竞争团队造成直接损失。因此,他们认为相较于传递虚假信息,隐藏信息是可以被接受的。总的来看,领导底线心智会通过员工的道德辩护、委婉表达和有利比较帮助员工消除实施不道德行为的负罪感,导致员工亲团队不道德行为的产生。

第三,领导底线心智区分了“我们”和“他们”,促使团队成员贬损竞争对手。领导的底线心智强调本团队的利益,让员工明确区分出“内群体成员”和“外群体成员”。个体的内群体偏见会使其对其他团队产生刻板印象(Brewer,1979;Gaertner和Insko,2000),并倾向于认为对方是可以被伤害的(Sims,1992;Bandura,1999)。在这种情况下,当员工表现出针对“外群体成员”的不道德行为时,他们内心的道德标准和自责机制不会被激活(Struch和Schwartz,1989)。因此,领导底线心智会带来群体区分,团队成员对竞争对手进行去人性化和责任归因,从而表现出亲团队不道德行为。实证证据也支持了员工道德推脱与其不道德行为之间的正相关关系。比如,Detert等(2008)的研究表明,道德推脱会导致不道德决策;Duffy等(2012)的研究发现,道德推脱会带来社会贬抑行为;陈默和梁建(2017)的研究也表明,员工的道德推脱是其不道德亲组织行为的重要影响因素。因此,我们提出如下假设:

H2:道德推脱在领导底线心智和员工亲团队不道德行为之间发挥中介作用。

(三)领导认同的调节作用

如前所述,领导底线心智下道德推脱产生的根本原因在于:为满足领导的期望,获得积极的领导反馈,员工对自身的不道德行为进行合理化解释。员工在何种程度上愿意为了满足领导的期望而进行道德推脱呢?一个可能的影响因素是员工对领导的认可和接纳程度。根据社会认同理论,认同包括自我认同和社会认同(Dutton等,1994)。领导认同是社会认同的一种,指个体根据自身和领导的关系身份对自我进行定义的状态。高水平的领导认同意味着员工将领导作为自我行为的重要参照点(Kark等,2003;Sluss和Ashforth,2007)。在领导传递底线心智思维时,由于领导认同水平高的员工将领导视作自我行为的重要参照点,因此他们更有可能为了迎合与满足领导的底线心智,通过道德推脱的途径实施亲团队不道德行为。因此,本研究选择领导认同作为边界条件,考察领导认同在领导底线心智和员工不道德亲团队行为之间发挥的作用。

领导认同反映了下属对双方(领导与下属)关系身份的社会认同(van Knippenberg等,2004;Zhang和Chen,2013)。从本质上看,领导认同反映了下属对领导认可、接纳和依恋的程度(魏峰等,2016;张永军,2017)。较高的领导认同意味着下属对领导认可、接纳和依恋的程度较高,能够增强领导对下属的影响力。一方面,下属的领导认同较高时,下属对领导与自身具有较高的关系预期。在这种情况下,下属会竭力满足领导的预期和要求,希望发展和维持良好的上下级关系(Zhang和Chen,2013;李晔等,2015)。另一方面,下属的领导认同较高时,下属会主动接纳领导的信念和价值观,并通过领导的特征来定义自己(孙健敏等,2013;张永军,2017)。综合考虑以上两种情形,在关系预期和信念认可的双重作用下,员工具备为不道德行为开脱的动机(即关系预期)和能力(即信念认可),领导的底线心智会对下属的道德推脱及后续的态度、行为产生更强的影响。具体来说:

首先,高水平的领导认同会强化领导底线心智和下属歪曲结果两者之间的关系。当下属感知到领导底线心智释放出的信息(如“绩效第一”等)时,下属的关系预期将成为其努力工作、维持关系的重要内在动机(Zhang和Chen,2013)。当下属表现出不道德行为时,他们会更坚信自己实施这样的行为是为了符合领导的预期和要求,即使有问题,也是领导的责任。其次,高水平的领导认同会强化领导底线心智和下属重构道德行为之间的关系。当下属认同领导的信念和价值观时,他们会信奉领导底线心智所传达的“团队利益高于一切”的信念(张永军,2017)。在这种情形下,团队成员更可能会为服务于团队利益的不道德行为辩解。最后,高水平的领导认同能强化领导底线心智和下属贬低受害者之间的关系。领导底线心智反映了领导对“我们”与“他们”之间明确的区分,高度的领导认同意味着下属认同领导的价值观,即下属也倾向于明确区分“我们团队”和“他们团队”(张永军,2017)。此时,内群体偏好致使下属认为自己团队的利益高于一切,从而更可能表现出对其他团队的贬损。相反,如果员工的领导认同水平较低,其对双方关系的预期和对领导价值观的认可程度也将处于较低的水平。此时,下属为不道德行为开脱的动机和能力降低,将较少表现出不道德行为。因此,领导认同会强化领导底线心智影响员工道德推脱的三类主要机制,即领导认同在领导底线心智和员工道德推脱之间发挥正向调节作用。因此,我们提出以下假设:

H3:员工的领导认同正向调节领导底线心智和员工道德推脱之间的关系。具体来说,这一关系对于领导认同水平高的员工而言相对较强,而对于领导认同水平低的员工而言相对较弱。

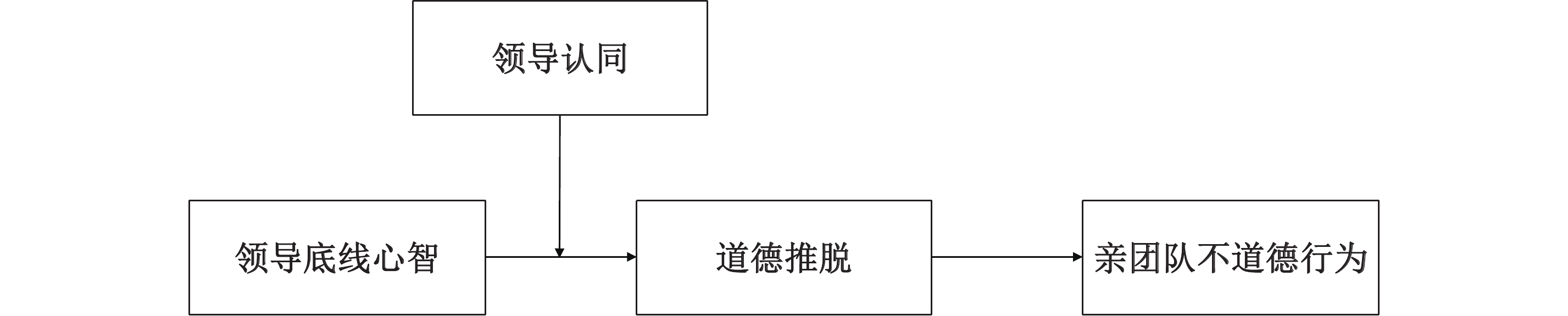

结合假设H2和假设H3,本研究进一步提出一个被调节的中介假设(见图1):“领导底线心智→道德推脱→员工亲团队不道德行为”的间接关系会受到员工的领导认同水平的影响。当员工的领导认同水平较高时,他们更可能认可和使用领导底线心智所传递出的信息,以更好地进行道德推脱,进而降低内心道德秩序对不道德行为的约束,最终表现出更多的亲团队不道德行为。反之,在员工的领导认同水平较低时,领导底线心智所传递的信息将不被员工重视和认可,员工为不道德行为辩解的倾向被削弱,其亲团队不道德行为也会减少。因此,我们提出以下假设:

|

| 图 1 模型构建 |

H4:员工的领导认同正向调节领导底线心智与员工亲团队不道德行为之间通过道德推脱而存在的间接关系。具体而言,这一间接关系对于领导认同水平高的员工而言相对较强,而对于领导认同水平低的员工而言相对较弱。

三、研究设计(一)样本与流程

本研究的样本来自于河南省和江苏省四家中小型企业的各项目团队,涵盖了工程项目管理、生产制造等业务功能。调研对象包括项目团队中的员工和团队负责人。各项目团队的工作过程及内容比较相似,每季度会进行项目进展排名,竞争比较激烈,且各项目团队经常共同开会和培训,我们认为在此样本情境下研究亲团队不道德行为较为合适。为了降低共同方法偏差的影响,数据收集工作分三个阶段进行,各阶段之间间隔一个月。在第一阶段,我们收集了员工的描述性统计信息,以及员工评价的领导底线心智;在第二阶段,我们调研了员工对自身在工作场所中道德推脱和领导认同的认知情况;第三阶段,我们收集了团队负责人的描述性统计信息,以及团队负责人对团队内各员工亲团队不道德行为的评价。

问卷匹配采用公司人力资源部门提供各团队成员名单和手机尾号匹配的方式进行。团队负责人和员工会在相应阶段的问卷中填写手机尾号,我们通过手机尾号得知问卷匹配情况。同时,在数据收集工作正式开始前,我们向所有被调研对象承诺了问卷信息的保密性,并指出本次调研数据仅用于学术研究且参与行为是完全自愿的。

本次调研共邀请了47名团队负责人和304名匹配员工参与。第一阶段,发放员工问卷304份,收回296份,回收率97.4%;第二阶段,发放员工问卷296份,收回268份,回收率90.5%;第三阶段,发放团队负责人问卷47份,收回43份,回收率91.5%。在最终的样本数据中,匹配数据为245份,整体有效回收率为80.6%。

(二)测量工具

本研究采用的原始量表均为英文量表,为保证中文问卷能够准确表达原始英文问卷的含义,我们对所有的条目都进行了严格的翻译和回译(Brislin,1986)。

除了描述性统计数据,团队负责人还提供亲团队不道德行为变量的评价。

本研究选择由团队负责人评价员工的亲团队不道德行为,主要理由有三点:(1)亲团队不道德行为的测量条目主要是对员工行为而非主观感知的描述;(2)团队负责人对与团队相关的行为的判断,往往比员工个体更准确;(3)规避共同方法偏差(common method bias)。本研究采用Thau等(2015)的问卷测量亲团队不道德行为,共5道题项,如“为了不被其他团队超越,该下属即使发现其他团队的错误也不指出”和“该下属用一些不太好的方式将其他团队的同事排除在公司资源的竞争之外”。基于李克特七级评分法进行测量(1=非常不同意,7=非常同意),该量表的Cronbach’s α为0.86。

除了描述性统计数据,员工还提供以下变量的评价:

1. 领导底线心智。本研究采用Greenbaum等(2012)的问卷测量领导底线心智,共4道题项,如“只关心达成效益目标”“把效益看得比其他任何事情都重要”和“更关注盈利而非员工的幸福感”。基于李克特七级评分法进行测量(1=非常不同意,7=非常同意),该量表的Cronbach’s α为0.84。

2. 道德推脱。本研究采用Moore等(2012)的问卷测量道德推脱,包括歪曲结果、重构不道德行为和贬低受害者三个维度,共8道题项,如“如果是权威人物要求做有问题的事情,那么不应该承担责任”和“如果犯错误是因为其他人都这么做,那么不该受责怪”。基于李克特七级评分法进行测量(1=非常不同意,7=非常同意),该量表的Cronbach’s α为0.95。

3. 领导认同。本研究采用Mael和Ashforth(1992)的问卷测量领导认同,共3道题项,如“当有人批评我的直属领导时,我会感觉这是对我个人的侮辱”和“当有人对我的直属上司做出正面评价时,我会觉得自己也得到了正面评价”。基于李克特七级评分法进行测量(1=非常不同意,7=非常同意),该量表的Cronbach’s α为0.78。

以往研究发现性别和年龄与道德推脱存在显著关系(Kish-Gephart等,2014;Fine和van Rooij,2017),因此本研究将性别、年龄、学历和工作年限作为控制变量。其中,年龄和工作年限采用实际数据;性别(男性=1,女性=2)和学历(高中及以下=1,大专=2,本科=3,研究生=4)为虚拟变量。

四、实证分析结果(一)描述性统计分析

本研究的描述性与相关统计分析结果如表1所示。由表1可知,领导底线心智与道德推脱(r=0.34,p<0.01)、亲团队不道德行为(r=0.28,p<0.01)都显著正相关。同时,道德推脱与亲团队不道德行为(r=0.37,p<0.01)也显著正相关。这些结果为接下来的假设检验提供了初步基础。

| 变量 | M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1.性别 | 1.42 | 0.49 | — | |||||||

| 2.年龄 | 33.56 | 6.75 | −0.09 | — | ||||||

| 3.学历 | 2.49 | 0.84 | 0.08 | −0.14* | — | |||||

| 4.工作年限 | 6.20 | 4.48 | −0.08 | 0.43** | −0.19** | — | ||||

| 5.领导底线心智 | 3.54 | 1.18 | 0.10 | −0.05 | 0.07 | −0.12 | (0.84) | |||

| 6.领导认同 | 5.28 | 1.39 | 0.10 | −0.08 | −0.02 | −0.08 | 0.14* | (0.78) | ||

| 7.道德推脱 | 2.91 | 0.73 | 0.12 | −0.08 | 0.00 | −0.14* | 0.34** | 0.04 | (0.95) | |

| 8.亲团队不道德行为 | 1.83 | 0.62 | 0.07 | 0.07 | −0.13 | −0.16 | 0.28** | −0.05 | 0.37** | (0.86) |

| 注:N=245;*p<0.05,**p<0.01;对角线上的值为各变量的内部一致性系数。 | ||||||||||

(二)验证性因子分析

本研究使用Mplus 8.2对领导底线心智、领导认同、道德推脱和亲团队不道德行为进行验证性因子分析,以检验变量的区分效度。选取χ2、df、χ2/df、CFI、TLI和RMSEA这六项指标表征模型的拟合情况,结果如表2所示。由表2可知:模型a为本研究假设的四因子嵌套模型,其相关拟合指标表明模型的拟合情况良好,而备选的三因子(合并道德推脱和亲团队不道德行为)、二因子(合并领导认同、道德推脱和亲团队不道德行为)和单因子嵌套模型的拟合优度则明显差于四因子模型。由此,各变量的区分效度得到验证。

| 模型 | 描述 | χ2 | df | χ2/df | CFI | TLI | RMSEA |

| 模型a | 四因子模型 | 444.322 | 164 | 2.709 | 0.917 | 0.904 | 0.074 |

| 模型b | 三因子模型 | 666.316 | 167 | 3.990 | 0.853 | 0.832 | 0.110 |

| 模型c | 二因子模型 | 1 188.473 | 169 | 7.032 | 0.699 | 0.661 | 0.157 |

| 模型d | 单因子模型 | 1 763.093 | 170 | 10.371 | 0.529 | 0.474 | 0.196 |

(三)假设检验

本研究采用层级回归分析进行假设检验。假设H1提出,领导底线心智与员工亲团队不道德行为之间呈正相关关系。检验结果表明,领导底线心智与亲团队不道德行为显著正相关(β=0.321,p<0.001)。由此,假设H1得到支持。

假设H2提出了中介效应。根据表3可知,当引入道德推脱变量后,领导底线心智对亲团队不道德行为的作用受到了削弱,从0.321(p<0.001)减小到0.150(p<0.05),而道德推脱与亲团队不道德行为的关系仍然显著(β=0.305,p<0.001),因而道德推脱起到了部分中介作用。此外,本研究还利用bootstrap方法进行中介效应检验。结果表明,道德推脱在领导底线心智和亲团队不道德行为之间的中介作用系数为0.1168,在95%的置信区间上显著[0.0520,0.1817]。由此,假设H2得到支持。

| 变量 | 道德推脱 | 亲团队不道德行为 | ||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | |

| 常量 | −0.011 | −0.007 | −0.036 | −0.007 | −0.007 | −0.005 |

| 性别 | 0.096 | 0.006 | −0.002 | 0.157 | 0.082 | 0.080 |

| 年龄 | −0.023 | 0.008 | −0.027 | 0.015 | 0.039 | 0.036 |

| 学历 | −0.011 | −0.060 | −0.030 | 0.024 | −0.018 | 0.000 |

| 工作年限 | −0.106 | −0.108 | −0.111 | 0.043 | 0.039 | 0.072 |

| 领导底线心智 | 0.321*** | 0.278*** | 0.247*** | 0.150* | ||

| 领导认同 | 0.045 | |||||

| 道德推脱 | 0.305*** | |||||

| 领导底线心智×领导认同 | 0.239*** | |||||

| R2 | 0.026 | 0.115 | 0.164 | 0.026 | 0.078 | 0.161 |

| 调整后的R2 | 0.010 | 0.097 | 0.139 | 0.009 | 0.059 | 0.140 |

| ΔR2 | 0.089 | 0.049 | 0.053 | 0.083 | ||

| F | 1.603 | 6.204*** | 6.626*** | 1.551 | 3.963** | 7.438*** |

| 注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001;领导底线心智、道德推脱、领导认同和亲团队不道德行为均进行了中心化处理。 | ||||||

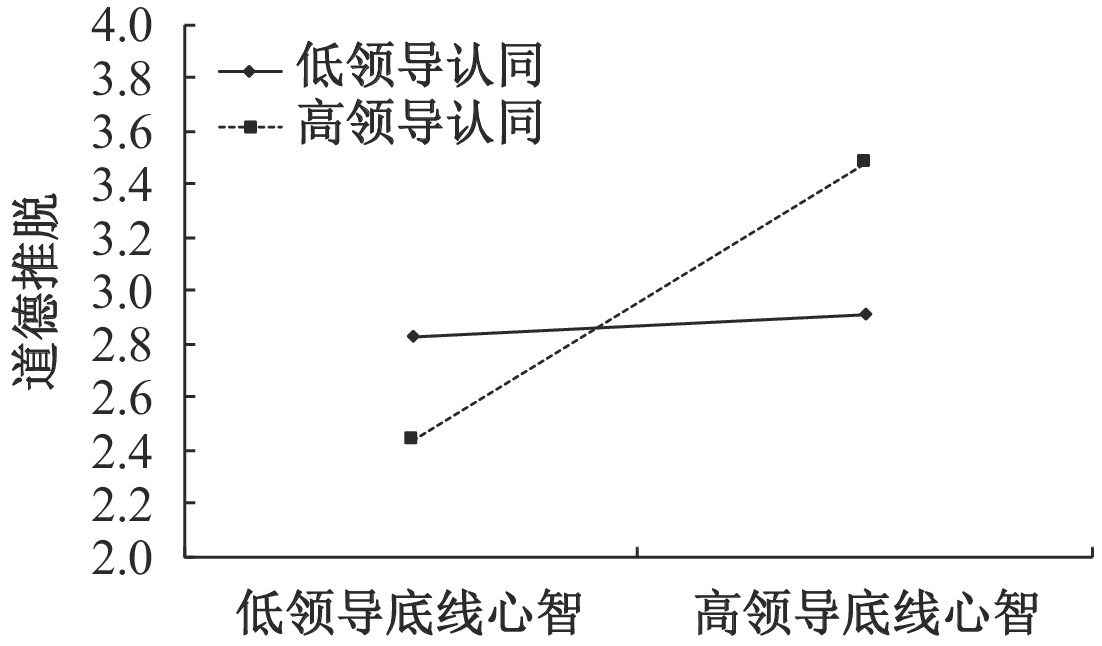

本研究采用层级回归分析检验领导认同在理论模型中的调节作用。在回归前,已对相关变量进行中心化处理。根据表3可知,领导认同在领导底线心智和道德推脱的关系间起到了正向调节作用(β=0.239,p<0.001),交互效应图如图2所示。图2中,当领导认同高(高于均值1个标准差)时,领导底线心智与道德推脱正相关(β=0.517,p<0.001),而当领导认同低(低于均值1个标准差)时,二者的正相关关系变得较弱,且不显著(β=0.039,ns)。由此,假设H3得到支持。

|

| 图 2 领导认同对领导底线心智与道德推脱间关系的调节作用 |

本研究进一步检验了领导认同对道德推脱中介效应的调节作用,如表4所示。结果显示,当员工的领导认同较高时,领导底线心智通过道德推脱作用于亲团队不道德行为的间接作用较强(ρ高领导认同=0.0835,Boot 95%CI不包含0);当员工的领导认同较低时,领导底线心智通过道德推脱作用于亲团队不道德行为的间接作用不显著(ρ低领导认同=0.0054,Boot 95%CI包含0)。根据Hayes(2015)提出的有调节的中介效应检验方法,检验系数Index=0.0279,其Boot 95%CI为[0.0065,0.0624],不包含0。综合可知,道德推脱对领导底线心智与亲团队不道德行为之间关系的中介效应会受到领导认同的调节,即产生了被调节的中介效应。因此,假设H4也得到实证支持。

| 调节变量 | 间接效应值 | Boot SE | Boot LLCI | Boot ULCI |

| 低领导认同 | 0.0054 | 0.0226 | −0.0376 | 0.0519 |

| 高领导认同 | 0.0835* | 0.0282 | 0.0350 | 0.1488 |

| 间接效应系数 | 0.0279* | 0.0142 | 0.0065 | 0.0624 |

| 注:*表示该效应值显著;低领导认同为均值减去1个标准差,高领导认同为均值加上1个标准差。 | ||||

(一)研究结论

本研究基于社会认知理论和社会认同理论,探讨了领导底线心智对员工亲团队不道德行为的影响,并分析了道德推脱的中介作用以及领导认同的调节作用。研究结论如下:当团队领导者的底线心智程度较高时,团队成员更可能为获取本团队的利益而实施不道德行为,即亲团队不道德行为。道德推脱在领导底线心智与员工亲团队不道德行为间发挥中介作用。领导底线心智可能使员工通过在心理上将行为归责于作为权威人物的领导者,或者以团队利益为指向等方式为自己的亲团队不道德行为开脱,从而减轻道德负罪感和良心谴责。同时,团队成员对团队领导的认同程度越高,领导底线心智的上述影响作用越强。

(二)理论贡献

第一,本研究为利他型不道德行为研究领域做出了贡献。近年来,学界开始关注由利他动机驱动的不道德行为,并探索其影响因素和形成机制,但大部分研究主要聚焦于亲组织不道德行为,而对其他类型的利他型不道德行为鲜有关注(Umphress等,2010;Miao等,2013;Effelsberg等,2014)。尽管亲组织不道德行为和亲团队不道德行为都属于利他型不道德行为,但两者所维护的群体利益存在显著差异。亲团队不道德行为以牺牲其他团队的利益为代价使行为人自己所在的团队获益,而亲组织不道德行为以牺牲组织外利益相关者(如消费者)的利益为代价使组织整体获益(Umphress等,2010;Thau等,2015)。亲团队不道德行为侵犯的利益群体与行为人自己所在的群体同质,是在组织资源相对稳定的情况下对组织内有利资源的争夺,而亲组织不道德行为侵犯的是组织外部利益群体,两者存在较大区别。也就是说,与亲组织不道德行为相比,员工亲团队不道德行为对组织整体利益的直接损害更加明显。尽管已有部分文献探讨了团队网络因素(Thau等,2015)、外部激励因素(陈默和梁建,2017)、领导风格因素(Miao等,2013)等对利他型不道德行为的影响,但从领导者思维特质角度考察利他型不道德行为的研究仍非常缺乏。本文为后续同类型的研究提供了参考和借鉴。

第二,本研究为理解领导底线心智的影响提供了一个新的视角——道德机制视角。尽管已有相关研究探讨了领导底线心智的消极面(如Babalola等,2020;Farasat等,2020),但主要是从员工认知、社会交换等视角进行讨论,对道德机制探讨较少。同时,道德情境的触发与利益获取密不可分(Cohen和Loeb,1984),这与底线心智为追求底线结果而忽略获取结果途径的思维不谋而合。因此,基于Bandura(1986,1999)的社会认知理论我们认为,作为一种重要的道德机制,员工的道德推脱会被团队领导追求底线结果的单维思维所影响,进而促进员工的亲团队不道德行为。本研究揭示了领导底线心智影响员工亲团队不道德行为的道德机制,拓宽了底线心智在企业道德领域的研究应用。

第三,本研究阐明了领导底线心智发挥影响的重要边界条件——领导认同。根据社会认同理论,领导认同会促使下属形成并分享与领导相似的价值观,进而使下属愿意表现出与领导一致的行为(Sluss和Ashforth,2007)。员工可能会因为领导认同所带来的关系预期和信念认可而竭力满足领导的要求,甚至主动接纳领导的信念和价值观,并通过领导的特征来定义自己(Zhang和Chen,2013;李晔等,2015;张永军,2017)。本研究通过实证检验,试图回答“什么样的员工更容易受到领导底线心智的影响”这一问题,发现对领导认同程度较高的员工更容易受到领导底线心智的影响,进而表现出亲团队不道德行为。虽然已有部分文献探讨了影响领导底线心智所发挥作用的调节变量,例如员工的尽责性(Greenbaum等,2012)、道德认同(Mesdaghinia等,2019)等,但目前没有文献从领导认同的视角进行探讨。因此,本研究拓展了领导底线心智引发员工亲团队不道德行为的边界条件,同时也丰富了领导认同研究。

(三)实践意义

本研究为管理实践带来了一定的启示。首先,企业应重视领导底线心智可能带来的负面结果。底线心智强调绩效结果的优先性,而忽视取得绩效途径的道德性(Greenbaum等,2012)。因此,企业应积极关注中层领导在工作中的思维倾向,并尽力扭转团队领导的底线心智倾向。在具体实践中,可以通过领导力培训或者党小组学习等方式将组织大局观念传递给中层领导。此外,企业也需要从绩效考核机制层面进行反思,如采用OKR、平衡计分卡的考核方式,来强调除财务指标外的其他指标的重要性,并尽量提供柔性考核细则(Kaplan,1992)。同时,企业可以加强工作过程中的监督,实施常规性工作进度汇报机制,以免在最终考核时出现为保住底线结果而产生的不道德行为。

其次,企业应尽量规避由亲团队不道德行为带来的工作团队间恶性竞争。亲团队不道德行为看似为工作团队争取了利益,实际上却以损害组织内其他团队和成员的利益为代价(Thau等,2015)。这种情形的长期发展会引发组织内以团队为单位的竞争成本损耗,不利于组织的整体良性发展(Dunlop和Lee,2004)。在管理实践中,企业可以采用360度绩效评价方式,通过工作团队互评了解团队之间的摩擦情况,并及时进行调解(Brett和Atwater,2001)。企业也可以从宣传角度入手,将“规避团队间恶性竞争行为”等要求写入员工手册或组织官方文件,以组织文化渗透的方式对亲团队不道德行为进行预防和矫正。

最后,企业应积极关注道德因素对员工行为的影响。在管理实践中,企业要尽可能规避可能激发员工道德推脱的制度。具体来看,例如,为了避免道德推脱中的责任转移和责任分散,组织应建立清晰的责任机制,将工作责任落实到个体,使得不道德行为的实施者无法从心理机制上将责任归于团队领导或者集体决策,进而抑制组织内亲团队不道德行为的发生(Bandura,1999)。同时,对于已经发现的不道德行为,应当直接表明企业对其不提倡的鲜明态度,以避免员工对此类行为的模仿和学习。

(四)不足与未来研究展望

本研究仍然存在不足之处。在理论和机制方面:第一,尽管本研究引入领导认同作为调节变量,但对领导底线心智与员工亲团队不道德行为之间关系的边界条件的探讨仍不详尽,可能存在组织文化因素、员工个体特质因素、社会网络因素等更有效的调节因素。第二,本研究选择从道德机制的视角探讨领导底线心智对员工亲团队不道德行为的影响,但无法排除社会交换机制、涓滴机制等可能在其中扮演的中介角色。在研究方法上:第一,尽管本研究以一个月为间隔分三次收集调研数据,力图使得变量之间的关系有时间上的跨度,但是数据收集的时间间隔仍然较短,且没有进行同一变量多来源的重复收集,因此无法完全排除共同方法偏差(Podsakoff等,2003)。第二,由于涉及不道德行为等隐私问题,本研究的问卷回收率比较低。但是我们对比了所有被试的描述性统计信息,包括完全参与者、部分参与者以及未参与的员工和团队负责人,发现他们之间不存在明显的描述性统计差异。

我们建议未来的研究从以下方面进行进一步的探讨:在理论层面,目前我们仅探讨了领导底线心智对下属的影响。未来的研究可以从同事的视角出发,探究同事的底线心智对员工不道德行为的影响。同时,我们鼓励从更多不同的视角,以及引入更多不同的边界机制,来探讨领导底线心智的影响作用。在研究方法上,我们建议采用多来源的方式测量亲团队不道德行为,包括员工自评、同事评价和主管评价等。同时,多次数据收集之间的时间间隔可以延长,或者进行严格的时间序列研究,来增强变量之间关系的体现以及排除共同方法偏差(Katila和Ahuja,2002)。此外,我们鼓励使用更多行业和更多地区的样本数据来验证本研究的结论。

| [1] | 陈默, 梁建. 高绩效要求与亲组织不道德行为: 基于社会认知理论的视角[J]. 心理学报, 2017, 49(1): 94–105. |

| [2] | 李晔, 张文慧, 龙立荣. 自我牺牲型领导对下属工作绩效的影响机制——战略定向与领导认同的中介作用[J]. 心理学报, 2015, 47(5): 653–662. |

| [3] | 张永军. 伦理型领导与员工反生产行为: 领导信任、领导认同与传统性的作用[J]. 管理评论, 2017, 29(12): 106–115. |

| [4] | Babalola M T, Greenbaum R L, Amarnani R K, et al. A business frame perspective on why perceptions of top management’s bottom-line mentality result in employees’ good and bad behaviors[J]. Personnel Psychology, 2020, 73(1): 19–41. |

| [5] | Bandura A. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory[M]. Englewood Cliffs: Prentice Hall, Inc., 1986. |

| [6] | Bandura A. Moral disengagement in the perpetration of inhumanities[J]. Personality and Social Psychology Review, 1999, 3(3): 193–209. |

| [7] | Bonner J M, Greenbaum R L, Quade M J. Employee unethical behavior to shame as an indicator of self-image threat and exemplification as a form of self-image protection: The exacerbating role of supervisor bottom-line mentality[J]. Journal of Applied Psychology, 2017, 102(8): 1203–1221. |

| [8] | Bornstein G. Intergroup conflict: Individual, group, and collective interests[J]. Personality and Social Psychology Review, 2003, 7(2): 129–145. |

| [9] | Brett J F, Atwater L E. 360° feedback: Accuracy, reactions, and perceptions of usefulness[J]. Journal of Applied Psychology, 2001, 86(5): 930–942. |

| [10] | Brewer M B. In-group bias in the minimal intergroup situation: A cognitive-motivational analysis[J]. Psychological Bulletin, 1979, 86(2): 307–324. |

| [11] | Brief A P, Buttram R T, Dukerich J M. Collective corruption in the corporate world: Toward a process model[A]. Turner M E. Applied social research. Groups at work: Theory and research[M]. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2001. |

| [12] | Brislin R W. The wording and translation of research instruments[A]. Lonner W J, Berry J W. Cross-cultural research and methodology series, Vol. 8. Field methods in cross-cultural research[M]. Beverly Hills: Sage Publications, Inc., 1986. |

| [13] | Callahan D. The cheating culture: Why more Americans are doing wrong to get ahead[M]. Orlando: Harcourt, 2004. |

| [14] | Cohen S I, Loeb C M. The groves scheme, profit sharing and moral hazard[J]. Management Science, 1984, 30(1): 20–24. |

| [15] | Crotts J C, Dickson D R, Ford R C. Aligning organizational processes with mission: The case of service excellence[J]. Academy of Management Perspectives, 2005, 19(3): 54–68. |

| [16] | Detert J R, Treviño L K, Sweitzer V L. Moral disengagement in ethical decision making: A study of antecedents and outcomes[J]. Journal of Applied Psychology, 2008, 93(2): 374–391. |

| [17] | Duffy M K, Scott K L, Shaw J D, et al. A social context model of envy and social undermining[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(3): 643–666. |

| [18] | Dunlop P D, Lee K. Workplace deviance, organizational citizenship behavior, and business unit performance: The bad apples do spoil the whole barrel[J]. Journal of Organizational Behavior, 2004, 25(1): 67–80. |

| [19] | Dutton J E, Dukerich J M, Harquail C V. Organizational images and member identification[J]. Administrative Science Quarterly, 1994, 39(2): 239–263. |

| [20] | Effelsberg D, Solga M, Gurt J. Transformational leadership and follower’s unethical behavior for the benefit of the company: A two-study investigation[J]. Journal of Business Ethics, 2014, 120(1): 81–93. |

| [21] | Eissa G, Wyland R, Lester S W, et al. Winning at all costs: An exploration of bottom-line mentality, Machiavellianism, and organisational citizenship behaviour[J]. Human Resource Management Journal, 2019, 29(3): 469–489. |

| [22] | Fine A, van Rooij B. For whom does deterrence affect behavior? Identifying key individual differences[J]. Law and Human Behavior, 2017, 41(4): 354–360. |

| [23] | Gaertner L, Insko C A. Intergroup discrimination in the minimal group paradigm: Categorization, reciprocation, or fear?[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2000, 79(1): 77–94. |

| [24] | Gallego-Roquelaure V. The emergence process of an international network of SMEs and the evolution of the leader’s role[J]. Journal of International Entrepreneurship, 2020, 18(1): 44–62. |

| [25] | Garriga E, Mele D. Corporate social responsibility theories: Mapping the territory[J]. Journal of Business Ethics, 2004, 53(1): 51–71. |

| [26] | Greenbaum R L, Mawritz M B, Eissa G. Bottom-line mentality as an antecedent of social undermining and the moderating roles of core self-evaluations and conscientiousness[J]. Journal of Applied Psychology, 2012, 97(2): 343–359. |

| [27] | Hayes A F. An index and test of linear moderated mediation[J]. Multivariate Behavioral Research, 2015, 50(1): 1–22. |

| [28] | Kark R, Shamir B, Chen G. The two faces of transformational leadership: Empowerment and dependency[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(2): 246–255. |

| [29] | Katila R, Ahuja G. Something old, something new: A longitudinal study of search behavior and new product introduction[J]. Academy of Management Journal, 2002, 45(6): 1183–1194. |

| [30] | Kish-Gephart J, Detert J, Treviño L K, et al. Situational moral disengagement: Can the effects of self-interest be mitigated?[J]. Journal of Business Ethics, 2014, 125(2): 267–285. |

| [31] | Lin Y Y, Yang M X, Quade M J, et al. EXPRESS: Is the bottom line reached? An exploration of supervisor bottom-line mentality, team performance avoidance goal orientation and team performance[J]. Human Relations, 2021, doi: 10.1177/00187267211002917. |

| [32] | Mael F, Ashforth B E. Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification[J]. Journal of Organizational Behavior, 1992, 13(2): 103–123. |

| [33] | Mesdaghinia S, Rawat A, Nadavulakere S. Why moral followers quit: Examining the role of leader bottom-line mentality and unethical pro-leader behavior[J]. Journal of Business Ethics, 2019, 159(2): 491–505. |

| [34] | Miao Q, Newman A, Yu J, et al. The relationship between ethical leadership and unethical pro-organizational behavior: Linear or curvilinear effects?[J]. Journal of Business Ethics, 2013, 116(3): 641–653. |

| [35] | Moore C, Detert J R, Treviño L K, et al. Why employees do bad things: Moral disengagement and unethical organizational behavior[J]. Personnel Psychology, 2012, 65(1): 1–48. |

| [36] | Peterson T M, Corporation K. Motivation: How to increase project team performance[J]. Project Management Journal, 2007, 38(4): 60–69. |

| [37] | Piccolo R F, Greenbaum R L, Eissa G. Ethical leadership and core job characteristics: Designing jobs for employee well-being[A]. Reilly N P, Sirgy J, Gorman C A. Work and quality of life: Ethical practices in organizations[M]. Dordrecht: Springer, 2012. |

| [38] | Podsakoff P M, Mackenzie S B, Lee J Y, et al. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879–903. |

| [39] | Raven B H, Schwarzwald J, Koslowsky M. Conceptualizing and measuring a power/interaction model of interpersonal influence[J]. Journal of Applied Social Psychology, 1998, 28(4): 307–332. |

| [40] | Rice D B, Reed N. Supervisor emotional exhaustion and goal-focused leader behavior: The roles of supervisor bottom-line mentality and conscientiousness[J]. Current Psychology, 2021(1): 1–16. |

| [41] | Sims R R. Linking groupthink to unethical behavior in organizations[J]. Journal of Business Ethics, 1992, 11(9): 651–662. |

| [42] | Sims R R, Brinkmann J. Enron ethics (or: Culture matters more than codes)[J]. Journal of Business Ethics, 2003, 45(3): 243–256. |

| [43] | Sluss D M, Ashforth B E. Relational identity and identification: Defining ourselves through work relationships[J]. Academy of Management Review, 2007, 32(1): 9–32. |

| [44] | Struch N, Schwartz S H. Intergroup aggression: Its predictors and distinctness from in-group bias[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1989, 56(3): 364–373. |

| [45] | Tajfel H, Turner J C. The social identity theory of intergroup behavior[J]. Political Psychology, 1986, 13(3): 7–24. |

| [46] | Thau S, Derfler-Rozin R, Pitesa M, et al. Unethical for the sake of the group: Risk of social exclusion and pro-group unethical behavior[J]. Journal of Applied Psychology, 2015, 100(1): 98–113. |

| [47] | Tsai W. Social structure of “coopetition” within a multiunit organization: Coordination, competition, and intraorganizational knowledge sharing[J]. Organization Science, 2002, 13(2): 179–190. |

| [48] | Umphress E E, Bingham J B, Mitchell M S. Unethical behavior in the name of the company: The moderating effect of organizational identification and positive reciprocity beliefs on unethical pro-organizational behavior[J]. Journal of Applied Psychology, 2010, 95(4): 769–780. |

| [49] | van Knippenberg D, van Knippenberg B, de Cremer D, et al. Leadership, self, and identity: A review and research agenda[J]. The Leadership Quarterly, 2004, 15(6): 825–856. |

| [50] | Zhang Y, Chen C C. Developmental leadership and organizational citizenship behavior: Mediating effects of self-determination, supervisor identification, and organizational identification[J]. The Leadership Quarterly, 2013, 24(4): 534–543. |