2021第43卷第9期

随着开放式在线工作载体、社会协作系统和人机交互系统等技术的生命化转向和广泛应用,适逢职场又迎来“玩家一代”,遭遇人机关系和雇佣关系变革的企业开始机智地向电子游戏取经。脱胎于享乐信息系统的巅峰形式——电子游戏、被认为能够有效应对激励挑战的游戏化(gamification)激励信息系统(Koivisto和Hamari,2019),受到了企业界的关注和青睐。游戏化将电子游戏的娱乐导向和自我目的性融入通常更具生产导向和工具性目的的功利信息系统,成为一种融合了享乐和功利的混合信息系统,即系统使用的目标与生产力有关,但促进生产力的手段和设计本质上是享乐的。

将游戏元素和游戏机制应用到工作任务设计、晋升、绩效考核和职业生涯管理等员工激励管理中的企业内部游戏化应用(Zichermann和Linder,2013),也确实引发了企业激励理念和个体行为模式的一系列创新性变革。罗辑思维公司的“节操币”模式和步科公司的“部落生存”模式就都属于企业内部游戏化激励信息系统的应用,并且取得了令人瞩目的成果。学术界也发现,面对员工价值需求的升级,以传统激励理论为基石的激励工具在促进员工参与和投入方面逐渐显得捉襟见肘。而游戏化作为一种新型激励工具,能够通过提供积极的心理体验而推动团队合作和竞赛、提升工作效率和创造性等(Ferreira等,2017)。游戏化激励工具正在通过重塑员工的工作场所体验而改造其行为模式。

但是,目前企业内部游戏化应用尚属于较新的研究领域,如游戏体验等构念(Robson等,2014;Högberg等,2019)还需具象化和场景化为组织领域的概念,游戏化在企业内的激励效果也未获得一致认可,尤其是对游戏化的基础性理论研究尚且不足。目前,解释游戏化激励效应的理论主要有心理学领域的自我决定理论和心流理论,以及企业激励领域的目标设定理论。自我决定理论经常被用于解释游戏化能够满足个体三大基本心理需要的研究(Xi和Hamari,2019),但该理论过分强调个体间的一致性和主观意识的被动性。心流理论常被用于解释游戏化能够为个体创造类似心流体验的研究(Eppmann等,2018),但该理论更多地适用于游戏研究,毕竟大部分游戏化具体应用场景都很难令参与者真正达到全情投入和忘我的心流状态。目标设定理论主要被用于解释游戏化能够利用目标机制提升个体任务绩效的研究(Tondello等,2018),但是这些研究犹如管中窥豹一般,主要聚焦于少数具有明确目标导向功能的游戏元素,却忽视了其他单纯具有社交和娱乐等功能的游戏元素。

鉴于此,本文引入社会学领域的情境视角,从游戏化激励信息系统的全貌出发,在强调人的情境性和主观能动性的基础上,探讨企业内部游戏化应用对员工实施积极工作行为的激励效果、其激励作用的实现机理及产生影响的情境因素等,以期完善企业内部游戏化应用研究的分析框架,并为游戏化在企业中的应用价值提供理论依据和实证支持。在内容安排上,本文将遵循以下思路:

第一步,检验企业内部游戏化应用的激励效果。游戏化的目标就是吸引和激励使用者①参与,因此,本文选取概念内涵丰富,且能够代表员工积极参与、能够有效反映游戏化激励效果,又对企业和个人的绩效及发展都极具价值的员工主动行为(Ismail等,2018)作为结果变量,并对比论证不同类型的游戏元素对员工实施主动行为的激励效果。第二步,探讨游戏化激励员工实施主动行为的实现机理。游戏化是能够创造类似参与游戏般积极体验的体验系统,这种游戏体验是游戏化激励的关键实现机制,可以推动使用者进一步的行为决策(Wolf等,2018,2020)。鉴于后现代管理理论在倡导改善员工工作场所体验方面的主张,尤其是该领域的重要构念——工作场所精神性(胡国栋和张丽然,2017)既和游戏体验一样能够反映游戏化使用者的积极心理体验,又比游戏体验更具聚焦性、对组织和员工更具价值性,本文从后现代管理视域引入能够代表员工在工作场所积极体验的工作场所精神性作为游戏体验在企业内的表征,来充当游戏化激励员工实施主动行为的中介传导机制。第三步,剖析影响游戏化激励效应发挥的个体游戏行为模式因素。已有研究表明,使用者类型与使用者对游戏元素的感知、任务表现等反映游戏化干预措施有效性的因素相关(Robson等,2016;Lopez和Tucker,2019),因此,本文引入员工的游戏行为模式作为调节变量,探讨不同类型的游戏行为模式对游戏化激励的调节效应。

二、理论基础以威廉姆•托马斯(Thomas和Znaniecki,1927)和欧文•戈夫曼(Goffman,1963)为代表性学者开创和发展的情境观(situational perspective),将“情境”从纷繁复杂的社会学概念体系中抽离出来,作为独立的研究对象。情境观将个体理解为社会建构的多个、部分重叠的意义系统的一部分,试图通过分析个体所处的情境,来回答“人们为什么要做他们所做的事”(Greeno,2015)。

Goffman(1963)认为,情境由两个以上的人之间面对面的互动和信息交换构成,互动者会将情境中的框架即规则、制度等以及共享的符号意义结构化,称为情境定义。情境具有外部性和强制性,能够引起“社会结构效应”,让互动者不断地进行情境定义和意义编织,并对互动情境中位置的改变迅速采取适应性行为。Thomas和Znaniecki(1927)也提出,互动者对情境的主观意义诠释可以影响个体情境因素如需要、欲望和动机等,进而影响个体在情境互动中的行动姿态。因此,互动者基于情境定义做出的情境诠释,是情境对行为造成影响的关键。

聚焦于个体在局部活动中的互动和意义建构的情境观,为解释社会建构的身份、地位和规范等对于理解动机来自何处、如何运作以及如何干预的重要作用开辟了新的视角,成为激励理论最新的发展方向之一。比如,Nolen(2020)、Hattie等(2020)都对动机理论的情境转向进行了详细论述;Ecclesa和Wigfield(2020)从动机的发展、社会认知和社会文化角度将期望价值理论拓展为情境期望价值理论。

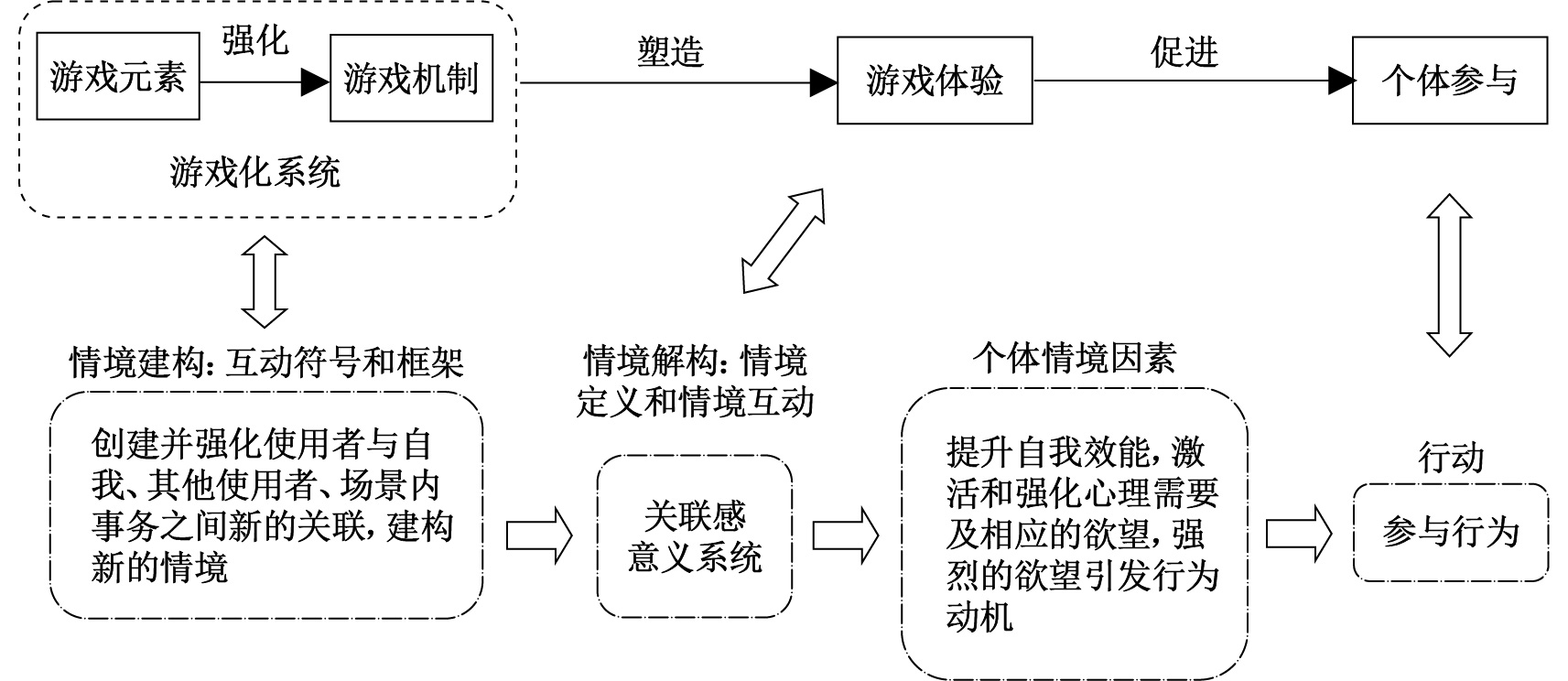

鉴于此,本文尝试借用情境视角为游戏化系统的激励效应提供新的理论解释:首先,游戏化激励信息系统可以将游戏元素作为意义共享的互动符号载体,在应用场景内生成一个使用者与自我、其他使用者以及场景内事务都具有全新关联的新情境;并且,可以利用游戏元素(如排行榜、故事、等级和徽章等)所支撑和强化的游戏机制(如挑战、反馈、认可、社交和奖励等)明确新情境内互动的规则和秩序,搭建情境框架。游戏元素符号和游戏机制框架可以共同帮助使用者完成对新情境的建构。其次,游戏化系统为使用者塑造的游戏体验,其本质是新情境通过游戏机制框架令使用者感受到与自我、其他使用者和场景内事务较强的关联感。这种情境定义会驱动使用者的情境互动,使用者的情境互动反过来又会不断地强化其对情境的关联感定义,二者可以共同协助使用者对情境进行解构(即再诠释)。较强的关联感可以令使用者感受到自己的行为能够造成影响,从而赋予行为以新的主观意义,使用者由此将情境编织或诠释为一个新的意义系统。最后,基于关联感的情境定义和意义诠释,可以通过影响使用者的个体情境因素,如提升自我效能、激活和强化心理需要及相应的欲望和行为动机,而促进使用者对工具性行动的参与行为。据此,本文初步构建了情境视角下游戏化系统激励效应的理论解释模型(参见图1)。

|

| 资料来源:本文作者绘制。 图 1 情境视角下游戏化系统激励效应的理论解释模型 |

(一)游戏元素与员工主动行为

大众在线常态化使得电子游戏得到迅速发展,并连带将游戏元素和游戏思维等游戏属性推广到非游戏场景中,由此衍生出“游戏化”这一概念。Deterding等(2011)和Hamari等(2014)对游戏化的学术定义最常被引用,也分别代表了定义游戏化的两种思路(宁昌会和奚楠楠,2017):前者注重系统设计,后者侧重使用者体验。考虑到本文旨在研究游戏化的激励效果及其实现机理,故采用Hamari等(2014)的定义,认为游戏化是通过动机供给来增强服务以唤起使用者的游戏体验和进一步行为的过程。

游戏元素是游戏化激励信息系统的基本构成。游戏元素种类繁多,为了能深入剖析和对比不同类型游戏元素对员工积极心理和行为的影响效果,本文参考Yee(2006a)基于动机供给角度对游戏元素的划分方法,并结合学者们对企业内最常被应用和研究的游戏元素进行的汇总(Hamari等,2014;Dey和Eden,2016;Wolf等,2018;Koivisto和Hamari,2019),将游戏元素分为成就类、沉浸类和社交类(参见表1)。其中,成就类元素的主要功能是增强员工的成就感,沉浸类元素的主要功能是让员工沉浸在任务活动中,社交类元素的主要功能是让员工之间能够实现社交互动。

| 类型 | 游戏元素 | 描述 |

| 成就类

元素 |

积分/经验值/贡献值 | 员工可以凭借多种参与行为和良好的表现赚取各种类型的分值奖励 |

| 奖杯/勋章/荣誉称号 | 员工完成一些特定的任务时可获得奖杯/勋章/荣誉称号等作为对其成就的表彰 | |

| 排名/排行榜 | 排名/排行榜可以让员工将最近的行为表现与他人进行比较以刺激

竞争 |

|

| 虚拟货币/实体奖励 | 因行为表现突出而获得的非金钱、有价值的奖励 | |

| 沉浸类

元素 |

故事/主题 | 企业通过讲故事的方式宣扬价值观、使命、责任和文化等 |

| 虚拟角色/身份 | 在企业或部门中员工都有代表自身形象的、个性化的、有趣生动的虚拟角色或身份 | |

| 任务挑战/内容解锁 | 企业利用任务挑战/内容解锁来激励员工去探索和挑战非常规工作

任务 |

|

| 社交类

元素 |

(相对固定的)搭档 | 员工有(相对固定的)搭档或助手,会经常进行沟通分享,提供建议、指导和帮助 |

| 企业社交App | 企业社交App包含共享社区、聊天、评论和私信等功能 | |

| 组团合作 | 企业经常根据任务组建团队 | |

| 组队竞赛 | 企业经常会组建团队进行业务竞赛 | |

| 资料来源:本文作者整理。 | ||

企业内部游戏化应用的主要目的是促进员工在工作场景内的积极参与,这种参与既包括雇佣关系范畴内的职责表现,也包括雇佣关系范畴外的积极工作表现。以自发性为主要特征的主动行为内涵丰富,囊括了角色内和角色外的多种行为,还是积极角色绩效模型的主要构成要素(Parker和Collins,2010),因此也是企业内部游戏化应用的重要激励目标。根据Griffin等(2017)的定义,主动行为可概括为员工自发地参与改进自身的工作情形、工作角色和能力,部门或团队的状况和工作方式,以及组织的状况和运转方式等,且这种参与改进行为具有自觉性、创造性、前瞻性和变革性。主动行为依据不同的目标,可分为亲自我、亲同事和亲组织三种导向(Belschak和Den Hartog,2010)。按照具体的行为内涵,可归纳为三类:(1)个体改变企业内部环境的主动工作行为,如建言、自愿的组织公民行为和个体创新行为等;(2)个体改变企业发展战略的主动战略行为,如战略扫描和问题推销等;(3)个体—环境主动契合行为,如主动职业生涯管理等(Parker和Collins,2010)。

游戏化系统可以利用意义共享的互动符号载体——游戏元素,以及其背后的游戏机制框架建构出一种新的情境,并利用情境的外部性和强制性所产生的“社会结构效应”,驱动情境内的员工做出适应性行为。具体地,在企业激励体系中植入游戏元素,可以为员工提供明确清晰且具有挑战性的目标及成长路径,为员工创造良性的工作压力,使其紧张并兴奋地进入最佳竞技状态,达到聚精会神和高效解决问题的心智状态;还可以使整个组织都充满玩乐时的热情、创造性和合作精神,激发出巨大的价值创造力。Sarangi和Shah(2015)的调查研究也表明,游戏化可以通过为员工注入活力、提升员工的敬业度和工作沉浸使员工完全投入工作,游戏化还有助于为员工灌输一种对自身绩效和报酬的主人翁意识,缓解员工的情感耗竭,塑造出一种员工积极投入和参与的工作环境。Kumar和Raghavendran(2015)对德勤企业利用游戏化原则设计的竞赛项目进行的调查研究发现,该项目对学习与发展、奖励与认可、自豪感与主人翁意识、团队与合作、机会、品牌形象等共计15项企业文化产生了积极影响,这种文化影响力重新塑造了员工的行为模式,改变了大企业里盛行的“不情愿的旁观者”情形。

就不同的游戏元素而言:首先,具有反馈、认可和奖励功能的奖杯、排行榜、积分和虚拟货币等能够满足员工成就感的成就类游戏元素,可以激发员工的好奇心、吸引员工更多有意义的关注,进而使员工产生更多如积极寻求绩效反馈等主动行为。尤其是排行榜和挑战等成就类元素,可以赋予工作任务挑战性和竞争性,既能给员工带来成就感、紧迫感和危机感,也能打破组织惯例惰性,促使员工积极进取,诱发主动学习(Stanculescu等,2016)、个体创新(Landers和Landers,2014)和主动职业生涯管理等亲自我主动行为。其次,故事、模拟现实和虚拟角色等沉浸类元素可以创造诱导式沉浸体验(Agogué等,2015)和主人翁意识(Sarangi和Shah,2015),促使员工更加关心组织和部门的发展趋势,进而产生问题推销和组织公民行为(Rivers,2016)等亲组织主动行为。最后,企业社交App和固定搭档等社交类元素有利于营造一种和谐的合作氛围,能够推动知识共享(Shpakova等,2019)等主动行为,尤其是组团合作和组队竞赛,可以帮助员工在头脑风暴中产生更多的想法,在会议磨合过程中更主动地参与讨论,产生亲团队、亲同事的主动行为。据此,本文提出如下假设:

H1:游戏元素对员工主动行为具有积极影响作用。具体而言,企业采用的(1a)成就类元素、(1b)沉浸类元素、(1c)社交类元素越多,越能促进员工主动行为。

(二)工作场所精神性的中介作用

“工作场所精神性”概念存在多种定义,本文采用胡国栋和张丽然(2017)基于后现代管理视角的定义,认为工作场所精神性是员工基于对组织价值观的认同,在工作场所和工作过程中因发现工作的意义、增强与他人的互联感而获得的一种超越性积极心理体验。

游戏化系统利用游戏元素符号载体可以创建出员工与自我、同事和工作任务之间新的关联,生成一种具有全新关联的新情境。新情境可以凭借游戏机制框架在不断的情境互动中逐渐塑造出员工与情境中的自我、同事和任务之间较强的关联感,从而使员工获得较强的包括内心体验、团体感和工作意义感三个维度的工作场所精神性。比如排行榜、勋章和积分等成就类游戏元素主要可以创建员工与任务之间新的关联,其背后的反馈、认可和奖励等游戏机制可以塑造员工与自我、任务之间较强的关联感,从而提升员工的内心体验和工作意义感;任务挑战和虚拟角色等沉浸类游戏元素主要可以创建员工与自我之间新的关联,其背后的竞争、获胜和地位等游戏机制可以塑造员工与自我、任务之间较强的关联感,从而提升员工的内心体验和工作意义感;组团合作或组队竞赛、企业社交App和固定搭档等社交类游戏元素主要可以创建员工与同事之间新的关联,其背后的社交关系机制可以塑造员工与同事之间较强的关联感,从而提升员工的团体感。以往的研究也表明,工作场所精神性会受到组织文化氛围和价值观导向等因素的影响,并能够激发员工积极的工作态度和行为(Pietersen,2014;Houghton等,2016)。游戏元素可以为员工提供信息性和支持性的组织文化氛围,展示组织对员工的认可和支持,刺激个体产生对自我更高的追求(Schmidt等,2015),从而可以使员工和工作场所产生关联,获得较强的工作场所精神性(Kochukalam和Srampickal,2018)。

较强关联感的情境定义可以为员工在情境中的行为赋予新的意义,使情境成为一个新的意义系统,最终完成员工对新情境的解构。基于关联感和行为意义的情境诠释,可以通过影响员工的个体情境因素最终激发员工的主动行为。表现为:游戏元素激发的工作场所精神性可以使员工感受到自己能够对自我、同事或工作任务造成改变,这种“能造成改变”的影响力感知可以提升自我效能,激活和强化员工的成就、自主和社交情感等内在精神性需要(Xi和Hamari,2019)。同时,游戏元素提供了能够满足这些心理需要的内在奖励性指向,如取胜、赢得徽章、获得高名次和地位等,从而激活相应的欲望,尤其是较高层次的社会属性和精神属性的欲望,如对自我的超越欲、对同事的表现欲、对工作任务的支配欲和求知欲等。这些强烈的欲望可以激发行为动机,驱动主动行为。以往的研究也表明,较强的工作场所精神性可以改善员工的组织承诺、工作投入和工作满意度等工作动机和态度,令员工更加积极地达成组织目标,在组织低效时也更可能出现建言和组织公民行为等主动行为(Gupta等,2014;Devendhiran和Wesley,2017;Djafri和Kamaruzaman,2017)。据此,本文提出如下假设:

H2:工作场所精神性能够在游戏元素对主动行为的影响中起中介作用。具体而言,工作意义感、团体感和内心体验都在(2a)成就类元素、(2b)沉浸类元素、(2c)社交类元素对主动行为的影响中起中介作用。

(三)员工游戏行为模式的调节作用

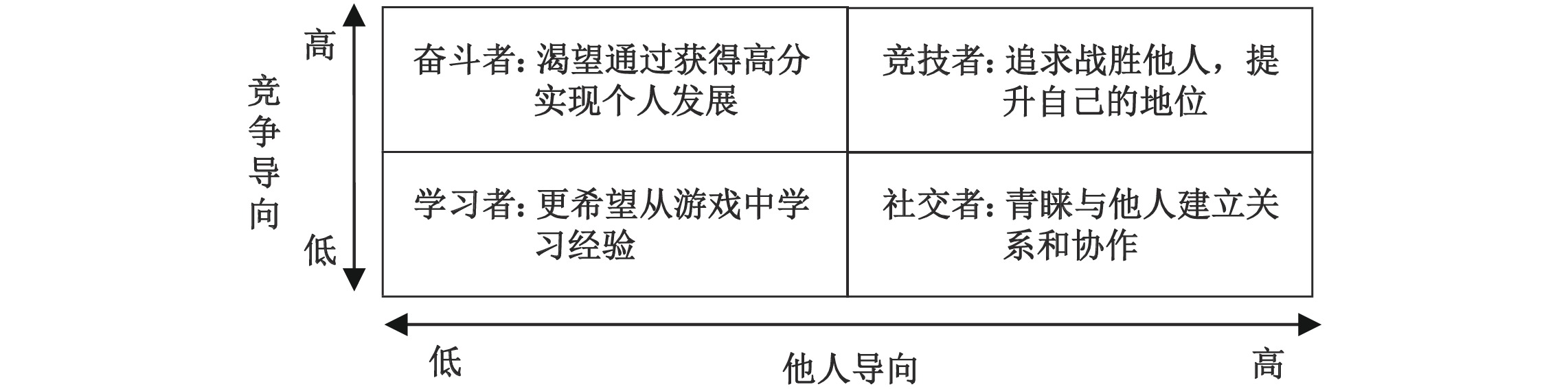

玩家在参与游戏时的行为模式各不相同,识别这些多样化的行为模式对于创造积极的游戏体验非常必要,因此,玩家类型一直是游戏研究领域的重要构念。游戏化领域的学者在划分使用者类型时,大多参考游戏玩家的类型。这里的“类型”并非指人口或地理等方面,而是聚焦于玩(电子)游戏时的心理和行为特征(Hamari和Tuunanen,2014)。许多学者对玩家类型进行了细致划分,如Marczewski(2013)构建的HEXAD模型将玩家分为社交者、自由精神者、成就者、慈善家和破坏者。其中,Bartle(1996)提出的分类模型因符合按照玩家游戏内行为模式来细分玩家类型的框架,以及具有可定性测量的优势,在划分玩家类型时颇具参考价值(Andrias和Sunar,2019)。Robson等(2016)进一步对Bartle的模型进行了修正,并依据玩家竞争性和玩家导向(玩家导向的横轴两侧分别为自我导向和他人导向)两个维度将玩家细分为奋斗者(strivers)、学习者(scholars)、竞技者(slayers)和社交者(socialites)四类。本文借鉴这一划分方法,将员工在最近(电子)游戏经验中的行为模式按照竞争导向和他人导向进行类型划分(详见图2)。其中,奋斗者和竞技者特征代表员工的竞争导向较高,学习者和社交者特征代表竞争导向较低;奋斗者和学习者特征代表他人导向较低,竞技者和社交者特征代表他人导向较高。

|

| 资料来源:根据Robson等(2016)整理。 图 2 员工的游戏行为模式划分 |

具有不同游戏行为模式的员工对各类游戏元素的反应程度不同,因此,员工对游戏元素所建构情境的诠释及行为取向会受到其固有游戏行为模式的影响。首先,已有研究发现,具有高竞争导向的奋斗者特征和竞技者特征与排行榜、积分、地位等成就类元素正相关(Robson等,2016;Kocadere和Çağlar,2018),具有相似导向的玩家特征、破坏者特征也与徽章、地位、积分等成就类元素显著正相关(Tondello等,2017;Kotsopoulos等,2018),说明具有高竞争导向的员工对成就类元素反应更强烈,关注度和认可度更高。因此,相比于低竞争导向的员工,企业对高竞争导向的员工采用成就类元素进行激励,能更有针对性地提升员工的关联感和投入参与的意义感,因而也更容易激发其工作场所精神性和主动行为。其次,已有研究发现,具有低竞争导向的自由精神者特征与故事/主题、虚拟角色/身份、任务挑战和内容解锁等沉浸类元素正相关(Kocadere和Çağlar,2018),说明具有低竞争导向的员工对沉浸类元素反应更强烈。因此,相比于高竞争导向的员工,企业对低竞争导向的员工采用沉浸类元素,能更高效地激发其工作场所精神性和主动行为。最后,已有研究发现,具有高他人导向的社交者特征与团队合作、组队竞赛、搭档等社交类元素正相关(Robson等,2016;Kocadere和Çağlar,2018),具有相似导向的慈善家特征与利他主义类元素显著正相关(Tondello等,2017),说明具有高他人导向的员工对社交类元素反应更强烈。因此,相比于低他人导向的员工,企业对高他人导向的员工采用社交类元素,能更高效地激发其工作场所精神性和主动行为。据此,本文提出如下假设:

H3:员工的游戏行为模式对游戏元素与工作场所精神性的关系具有调节作用。具体而言,竞争导向在成就类元素对(3a)工作意义感、(3b)团体感和(3c)内心体验的影响中具有正向调节作用;竞争导向在沉浸类元素对(3d)工作意义感、(3e)团体感和(3f)内心体验的影响中具有负向调节作用;他人导向在社交类元素对(3g)工作意义感、(3h)团体感和(3i)内心体验的影响中具有正向调节作用。

H4:员工的游戏行为模式对游戏元素与员工主动行为的关系具有调节作用。具体而言,竞争导向在(4a)成就类元素、(4b)沉浸类元素对主动行为的影响中具有正向调节作用;(4c)他人导向在社交类元素对主动行为的影响中具有正向调节作用。

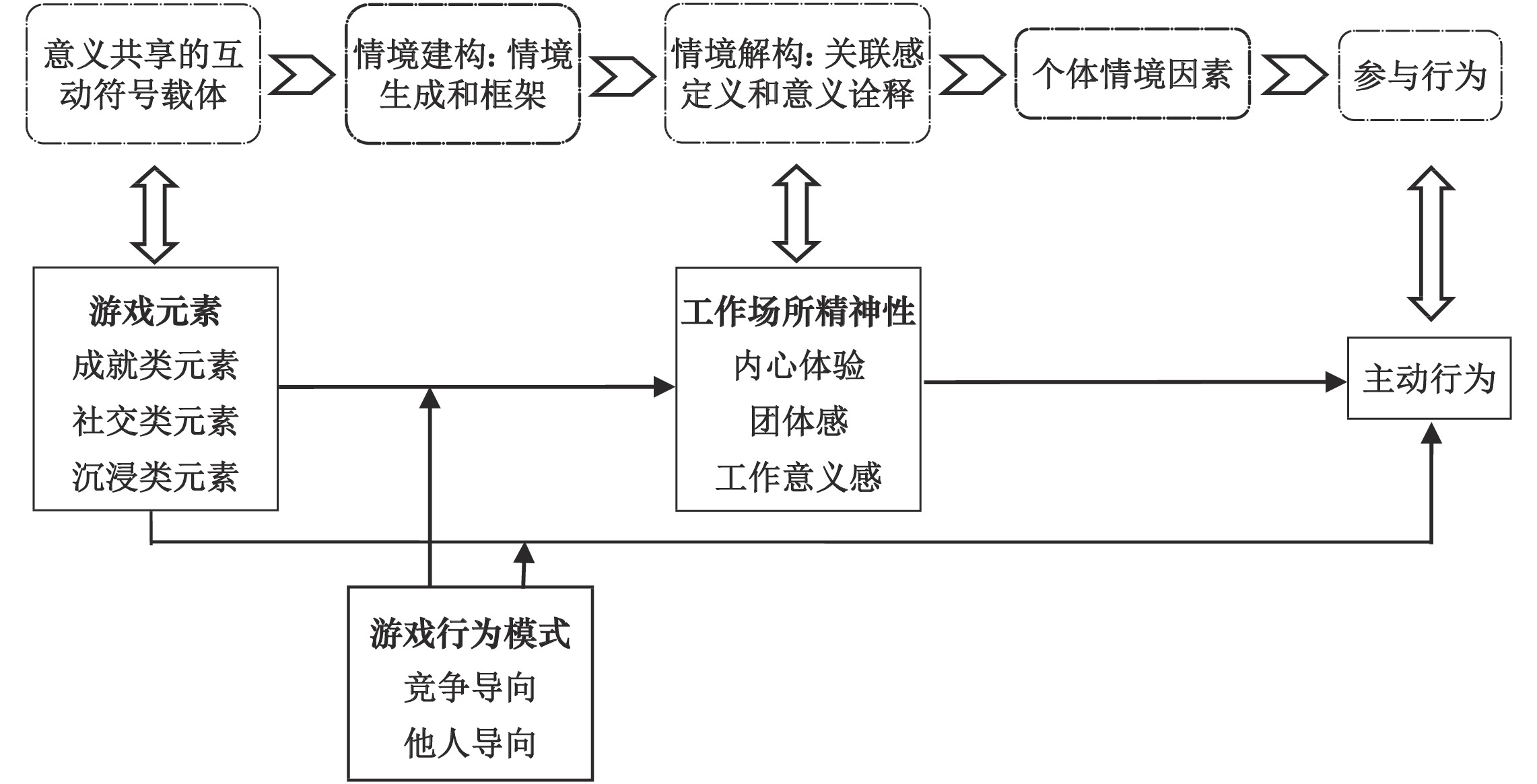

综合上述讨论,本文构建出工作场所游戏化激发员工主动行为的理论模型(详见图3)。

|

| 资料来源:本文作者绘制。 图 3 企业内部游戏化激发员工主动行为的理论模型 |

(一)变量测量

为避免社会称许性,所有量表的条目都采用李克特6点计分法进行测量(1表示完全不符合,6表示完全符合)。量表均采用成熟的量表,为确保测量问卷的信度和效度,严格遵循“翻译—回译”程序,以确保条目含义的准确性。

1. 游戏元素

对游戏元素的测量参考Yee(2006a)的方法,从动机功能的角度将游戏元素分为成就类、社交类和沉浸类。本文测量了11种企业常见游戏元素的应用情况,并对每一种游戏元素进行了描述说明(详见表1),以使被调查者能够更准确地理解和识别游戏元素。问卷请被调查者对所在企业应用了哪些游戏元素进行选择,若选择项数少于3,则表明被调查者所在企业极少使用游戏元素,不足以构建一个新的、能够产生外部性的情境,不能视作应用了游戏化激励信息系统,表明调查对象不具有代表性,将立即结束答题;若项数不少于3则可以继续答题。最后,根据每种游戏元素的选择情况,加总计算出三类游戏元素的得分情况,得分越高,说明企业采用该类游戏元素越多。

2. 主动行为

对员工主动行为的测量参考Frese等(1997)设计的问卷,主要考察员工在完成工作任务和实现组织目标过程中的自发性、创造性和前瞻性,共7个题项,如“在工作中,通常我做的会比要求的多”“在工作中,我会积极进取,即使别人不这样做”等。

3. 工作场所精神性

对工作场所精神性的测量参考Sheng和Chen(2012)以东方文化为背景开发的量表,将工作场所精神性划分为工作意义感(meaningful at work)、团体感(sense of community)、内心体验(inner life)三个维度。其中,工作意义感维度包含9个条目,如“我的工作场所提供了多样化的互动和发展”等;团体感维度包含8个条目,如“在工作中,我觉得受到了他人的认可”等;内心体验维度包含10个条目,如“在工作中,我愿意用积极的态度和关心去影响别人”等。

4. 员工的游戏行为模式

员工的游戏行为模式包括竞争导向和他人导向两个维度。对该变量的测量参考Robson等(2016)的方法,以竞争导向和他人导向为维度将玩家划分为奋斗者、竞技者、学习者和社交者四种类型。其中,奋斗者渴望通过获得高分实现个人发展;竞技者追求战胜他人,提升自己的地位;学习者更希望从游戏中学习经验;社交者则青睐与他人建立关系和协作。被调查者可根据自身在最近(电子)游戏经验中的行为模式选择一种主要特征类型,选择奋斗者或竞技者特征代表具有高竞争导向,选择学习者或社交者特征代表具有低竞争导向;选择奋斗者或学习者特征代表具有低他人导向,选择竞技者或社交者特征代表具有高他人导向。

此外,本文选取了性别、年龄、岗位、工龄、学历和职级等基本人口学特征作为控制变量。

(二)数据收集

本文通过问卷调查的方法收集数据,以高科技、互联网和服务行业的企业员工为调查对象,这些行业的企业以年轻员工为主,更可能采用游戏元素。样本来源途径主要有三种:一是向部分高校MBA课程班的学员现场发放纸质问卷;二是通过在职熟人介绍,向其同事发放电子问卷;三是借助问卷星付费样本服务发放问卷。此次调研共回收480份问卷,剔除部分无效问卷,共得到435份有效样本数据,问卷有效率90.6%。样本的具体人口统计状况见表2,其中,性别占比较均衡,年龄在26—35岁的员工占比77.7%,管理和技术性岗位占比较大,53.3%的样本工龄不超过5年,86.2%的样本具有大学本科及以上学历,在职级构成中,中、基层员工的比重分别为49.9%和47.1%。这些数据表明本文研究样本的人口分布结构比较合理。

| 类别 | 特征 | 样本数 | 占比(%) | 类别 | 特征 | 样本数 | 占比(%) | |

| 性别 | 男 | 202 | 46.4 | 工龄 | 2年及以下 | 71 | 16.3 | |

| 女 | 233 | 53.6 | 3—5年 | 161 | 37.0 | |||

| 年龄 | 25岁及以下 | 60 | 13.8 | 6—10年 | 172 | 39.5 | ||

| 26—29岁 | 152 | 34.9 | 11年及以上 | 31 | 7.1 | |||

| 30—35岁 | 186 | 42.8 | 学历 | 高中及以下 | 7 | 1.6 | ||

| 36岁及以上 | 37 | 8.5 | 大专 | 53 | 12.2 | |||

| 岗位 | 文职工作 | 75 | 17.2 | 大学本科 | 335 | 77.0 | ||

| 管理性工作 | 176 | 40.5 | 硕士及以上 | 40 | 9.2 | |||

| 技术性工作 | 151 | 34.7 | 职级 | 基层员工 | 205 | 47.1 | ||

| 市场性工作 | 29 | 6.7 | 中层管理者 | 217 | 49.9 | |||

| 其他 | 4 | 0.9 | 高层领导者 | 13 | 3.0 |

(三)主动行为的信度和效度分析

对主动行为题项进行探索性因子分析,结果显示,样本检验的统计量KMO值为0.774,Bartlett近似卡方值为375.099,p<0.001。采用主成分分析提取出一个公因子,所有题项的因子载荷均大于0.5,公因子贡献率为57.348%。可靠性分析结果显示,总量表的Cronbach’s α系数为0.752,表明量表具有较高的内部一致性。采用Mplus 7.0对主动行为量表进行验证性因子分析,结果显示,模型的拟合指标χ2/df=2.12,CFI=0.974,TLI=0.960,SRMR=0.033,RMSEA=0.051,各项均符合要求,表明采用的员工主动行为量表具有较好的结构效度。

(四)工作场所精神性的信度和效度分析

对工作场所精神性的27个题项进行探索性因子分析,以确定量表的最佳结构。采用主成分分析与最大方差旋转法进行因子分析,结果显示,提取出三个公因子后,其中9个题项在所有公因子上的因子载荷都不足0.5,考虑将其删除。删除后,其余18个题项在其对应的公因子上的因子载荷均大于0.5,统计量KMO值为0.932,Bartlett近似卡方值为2659.662,p<0.001,公因子累计贡献率为53.227%。可靠性分析结果显示,总量表的Cronbach’s α系数为0.900,工作意义感、团体感和内心体验三个维度的Cronbach’s α系数分别为0.794、0.815和0.777,均大于0.7,说明修正后的量表具有较高的内部一致性。采用Mplus 7.0对修正后的工作场所精神性量表进行验证性因子分析,结果显示,模型的拟合指标χ2/df=2.035,CFI=0.951,TLI=0.940,SRMR=0.038,RMSEA=0.049,各项均符合要求,表明修正后的量表有较好的结构效度。

五、实证分析(一)描述性统计与相关性分析

对游戏元素的样本分布情况进行描述性统计分析。表3显示,从总体上看,游戏元素的得分区间为[3,11],均值为4.22。在435个调查样本所在的企业中,46.4%的企业仅采用了3种游戏元素,35.4%的企业采用了4—5种游戏元素,而采用了8—11种游戏元素的企业仅占4.4%。从单类游戏元素的均值来看,三类元素的均值都低于中间值,说明样本企业采用的游戏元素无论总体还是单类都较少。成就类元素的均值为1.93,高于另外两类元素,而且,仅有49家样本企业完全没有采用成就类元素。相较之下,有120家样本企业完全没有采用沉浸类元素,有141家样本企业完全没有采用社交类元素,这些都表明成就类元素更容易受到企业青睐,在企业内应用最广。

| 变量 | 均值 | 得分 | 样本数 | 占比(%) | 变量 | 均值 | 得分 | 样本数 | 占比(%) | |

| 游戏元素 | 4.22 | 3 | 202 | 46.4 | 沉浸类元素 | 1.03 | 0 | 120 | 27.6 | |

| 4—5 | 154 | 35.4 | 1 | 197 | 45.3 | |||||

| 6—7 | 60 | 13.8 | 2 | 102 | 23.4 | |||||

| 8—11 | 19 | 4.4 | 3 | 16 | 3.7 | |||||

| 成就类元素 | 1.93 | 0 | 49 | 11.3 | 社交类元素 | 1.26 | 0 | 141 | 32.4 | |

| 1 | 98 | 22.5 | 1 | 128 | 29.4 | |||||

| 2 | 152 | 34.9 | 2 | 97 | 22.3 | |||||

| 3 | 107 | 24.6 | 3 | 52 | 12.0 | |||||

| 4 | 29 | 6.7 | 4 | 17 | 3.9 |

采用皮尔逊相关性分析方法对各变量的相关关系进行分析,表4显示了所有变量的均值、标准差和相关系数。其中,成就类元素与沉浸类、社交类元素都显著负相关,说明成就类元素与另两类元素可能存在互斥情况;而沉浸类和社交类元素显著正相关,说明这两类元素可能常被同时采用。三类游戏元素与工作场所精神性的三个维度、主动行为都显著相关,工作场所精神性的三个维度也都和主动行为显著相关。这些结果为本文提出的理论假设提供了初步的数据支持。

| 变量 | Ac | Im | So | MW | CS | IL | PB | CO | OT | 性别 | 年龄 | 学历 | 工龄 | 岗位 | 职级 |

| Ac | 1 | ||||||||||||||

| Im | −0.159** | 1 | |||||||||||||

| So | −0.358** | 0.095* | 1 | ||||||||||||

| MW | −0.125** | 0.197** | 0.192** | 1 | |||||||||||

| CS | −0.097* | 0.231** | 0.131** | 0.649** | 1 | ||||||||||

| IL | −0.126** | 0.190** | 0.097* | 0.561** | 0.657** | 1 | |||||||||

| PB | −0.121** | 0.202** | 0.107* | 0.561** | 0.520** | 0.420** | 1 | ||||||||

| CO | 0.057 | −0.069 | 0.046 | 0.076 | 0.081* | 0.048 | 0.074 | 1 | |||||||

| OT | −0.003 | 0.041 | 0.108* | 0.110* | 0.105* | 0.007 | 0.084* | −0.160** | 1 | ||||||

| 性别 | −0.027 | −0.037 | −0.030 | −0.053 | −0.073 | −0.045 | −0.045 | −0.018 | −0.062 | 1 | |||||

| 年龄 | −0.077 | −0.104* | −0.003 | 0.102* | 0.062 | 0.093* | 0.092* | 0.031 | −0.026 | −0.128** | 1 | ||||

| 学历 | 0.041 | 0.075 | 0.023 | 0.069 | 0.098* | 0.097* | 0.054 | 0.066 | −0.025 | 0.127** | −0.076 | 1 | |||

| 工龄 | 0.015 | −0.061 | −0.016 | 0.159** | 0.135** | 0.145** | 0.082* | 0.103* | −0.033 | −0.186** | 0.717** | −0.050 | 1 | ||

| 岗位 | 0.059 | −0.012 | 0.018 | −0.006 | −0.008 | −0.023 | 0.028 | 0.019 | 0.011 | −0.176** | −0.026 | −0.015 | −0.071 | 1 | |

| 职级 | 0.036 | 0.037 | −0.120** | 0.133** | 0.174** | 0.113** | 0.094* | −0.040 | 0.056 | −0.093* | 0.297** | 0.104* | 0.349** | −0.084* | 1 |

| M | 1.93 | 1.03 | 1.26 | 4.54 | 4.42 | 4.24 | 4.82 | 1.67 | 1.56 | 1.54 | 2.64 | 2.94 | 2.56 | 2.34 | 1.56 |

| SD | 1.089 | 0.811 | 1.147 | 0.674 | 0.717 | 0.850 | 0.687 | 0.471 | 0.497 | 0.499 | 0.903 | 0.524 | 0.874 | 0.871 | 0.554 |

| 注:Ac、Im、So分别表示成就类、沉浸类、社交类游戏元素;MW、CS、IL分别表示工作意义感、团体感、内心体验;PB表示主动行为;CO、OT分别表示竞争导向、他人导向;下同。M、SD分别表示均值、标准差。*、**分别表示在0.05和0.01水平上(单尾)相关性显著。 | |||||||||||||||

(二)同源偏差检验

为避免因所有题项数据来自同一样本所引起的同源偏差问题,本研究在进行问卷调查时特意向被调查者强调了填答问卷的匿名性和信息保密性,并承诺问卷数据仅供学术研究使用,以确保答卷人能够放心答题,从而获得更真实的信息。同时,依据周浩和龙立荣(2004)介绍的对共同方法偏差的统计检验方法,采用Harman单因素方法检验,对所有测量变量的题项条目进行主成分因子分析,结果表明,旋转后第一个公因子解释了32.0%的变异量,未超过50%,因此本文数据的同源偏差并不严重。为了进一步检验同源偏差问题,本文先将所有题项指定给一个共同的潜变量组成模型1进行验证性因子分析,各项指标结果如下:χ2/df=2.616,CFI=0.871,TLI=0.857,SRMR=0.061,RMSEA=0.051;再将所有题项指定给各自所测量的潜变量组成模型2进行验证性因子分析,各项指标结果如下:χ2/df=2.247,CFI=0.905,TLI=0.890,SRMR=0.046,RMSEA=0.054。模型2的各项拟和指标优于模型1,说明变量之间可明显区分,进一步说明同源偏差在可接受范围之内。

(三)假设检验

本研究采用多元回归分析方法,使用SPSS 25.0对假设进行检验。为保证研究的可靠性,采用Marquardt(1970)提出的方差膨胀因子(VIF)诊断变量的共线性,结果显示主要变量的VIF值均在2以下,远低于临界值5,因此变量间不存在较强的多重共线性问题。

1. 主效应检验

主效应的回归分析结果如表5所示。检验结果表明,在控制了性别、年龄、岗位、工龄、学历和职级等变量后,成就类元素对主动行为具有显著的负向影响(M1-2:β=−0.126,p<0.01),说明成就类元素会抑制员工的主动行为,H1a未得到验证。沉浸类元素对主动行为具有显著的正向影响(M1-3:β=0.207,p<0.001),说明沉浸类元素能够促进员工的主动行为,H1b得到验证。社交类元素对主动行为具有显著的正向影响(M1-4:β=0.115,p<0.05),说明社交类元素能够促进员工的主动行为,H1c得到验证。

| 主动行为 | ||||

| M1-1 | M1-2 | M1-3 | M1-4 | |

| 性别 | −0.022 | −0.033 | −0.018 | −0.026 |

| 年龄 | 0.087 | 0.043 | 0.092 | 0.063 |

| 学历 | 0.047 | 0.062 | 0.044 | 0.053 |

| 工龄 | −0.001 | 0.028 | 0.012 | 0.011 |

| 岗位 | 0.027 | 0.039 | 0.035 | 0.031 |

| 职级 | 0.069 | 0.070 | 0.052 | 0.080 |

| Ac | −0.126** | |||

| Im | 0.207*** | |||

| So | 0.115* | |||

| R2 | 0.019 | 0.034 | 0.060 | 0.031 |

| ΔR2 | 0.019 | 0.015 | 0.041 | 0.013 |

| Adj-R2 | 0.005 | 0.018 | 0.045 | 0.016 |

| F | 1.347 | 2.150* | 3.912*** | 1.983* |

| 注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001,下同。 | ||||

2. 工作场所精神性的中介效应检验

中介效应的回归分析结果如表6和表7所示。表6的检验结果表明,成就类、沉浸类和社交类游戏元素对工作意义感、团体感、内心体验三个工作场所精神性维度全部具有显著影响。

| 工作意义感 | 团体感 | 内心体验 | |||||||||

| M2-1 | M2-2 | M2-3 | M2-4 | M2-5 | M2-6 | M2-7 | M2-8 | M2-9 | |||

| 性别 | −0.031 | −0.017 | −0.020 | −0.057 | −0.042 | −0.049 | −0.034 | −0.020 | −0.027 | ||

| 年龄 | −0.054 | −0.004 | −0.035 | −0.099 | −0.050 | −0.083 | −0.045 | 0.004 | −0.023 | ||

| 学历 | 0.075 | 0.057 | 0.061 | 0.095 | 0.077 | 0.085 | 0.105* | 0.088 | 0.096* | ||

| 工龄 | 0.170* | 0.151* | 0.150* | 0.154* | 0.139* | 0.138* | 0.156 | 0.137* | 0.136 | ||

| 岗位 | 0.016 | 0.011 | 0.007 | 0.010 | 0.007 | 0.003 | −0.004 | −0.009 | −0.013 | ||

| 职级 | 0.085 | 0.067 | 0.108* | 0.139** | 0.121* | 0.155** | 0.063 | 0.045 | 0.071 | ||

| Ac | −0.140** | −0.118* | −0.139** | ||||||||

| Im | 0.199*** | 0.223*** | 0.190*** | ||||||||

| So | 0.206*** | 0.148** | 0.104* | ||||||||

| R2 | 0.057 | 0.077 | 0.079 | 0.064 | 0.099 | 0.072 | 0.055 | 0.071 | 0.047 | ||

| ΔR2 | 0.019 | 0.039 | 0.041 | 0.014 | 0.049 | 0.022 | 0.019 | 0.035 | 0.011 | ||

| Adj-R2 | 0.042 | 0.061 | 0.064 | 0.049 | 0.084 | 0.056 | 0.039 | 0.056 | 0.031 | ||

| F | 3.692*** | 5.056*** | 5.263*** | 4.161*** | 6.673*** | 4.711*** | 3.527*** | 4.668*** | 2.98*** | ||

| 主动行为 | ||||||||||||

| M2'-1 | M2'-2 | M2'-3 | M2'-4 | M2'-5 | M2'-6 | M2'-7 | M2'-8 | M2'-9 | M2'-10 | M2'-11 | M2'-12 | |

| 性别 | −0.033 | −0.015 | −0.003 | −0.019 | −0.018 | −0.009 | 0.003 | −0.011 | −0.026 | −0.015 | 0.001 | −0.015 |

| 年龄 | 0.043 | 0.073 | 0.094 | 0.061 | 0.092 | 0.094* | 0.117 | 0.090 | 0.063 | 0.083 | 0.105 | 0.072 |

| 学历 | 0.062 | 0.021 | 0.013 | 0.019 | 0.044 | 0.013 | 0.006 | 0.010* | 0.053 | 0.018 | 0.009 | 0.014 |

| 工龄 | 0.028* | −0.066* | −0.051* | −0.035 | 0.012 | −0.070 | −0.058 | −0.042 | 0.011* | −0.073 | −0.060 | −0.045 |

| 岗位 | 0.039 | 0.030 | 0.034 | 0.041 | 0.035 | 0.029 | 0.032 | 0.039* | 0.031 | 0.027 | 0.030 | 0.036 |

| 职级 | 0.070 | 0.023 | −0.002 | 0.045 | 0.052 | 0.016 | −0.009 | 0.034 | 0.080 | 0.020 | 0.001 | 0.052 |

| Ac | −0.126** | −0.049 | −0.065 | −0.070 | ||||||||

| Im | 0.247** | 0.099* | 0.095* | 0.133** | ||||||||

| So | 0.115* | 0.025 | 0.038 | 0.072 | ||||||||

| MW | 0.553*** | 0.540*** | 0.560*** | |||||||||

| CS | 0.514*** | 0.500*** | 0.516*** | |||||||||

| IL | 0.404*** | 0.388*** | 0.406*** | |||||||||

| R2 | 0.034 | 0.322 | 0.281 | 0.188 | 0.060 | 0.329 | 0.286 | 0.200 | 0.031 | 0.320 | 0.279 | 0.189 |

| ΔR2 | − | 0.288 | 0.247 | 0.154 | − | 0.269 | 0.225 | 0.258 | − | 0.288 | 0.247 | 0.157 |

| Adj-R2 | 0.018 | 0.309 | 0.286 | 0.173 | 0.045 | 0.317 | 0.272 | 0.185 | 0.016 | 0.307 | 0.265 | 0.173 |

| F | 2.150* | 25.314 *** | 20.849 *** | 12.343*** | 3.912*** | 26.135*** | 21.299*** | 13.324*** | 1.983* | 25.052*** | 20.575*** | 12.375*** |

表7的检验结果显示,在模型M2'-1中,成就类元素对主动行为具有显著的负向影响(β=−0.126,p<0.01),模型M2'-2在M2'-1的基础上加入了工作意义感,工作意义感的回归系数为0.553(p<0.001),说明工作意义感中介成就类元素对主动行为的影响,中介效应为0.077(0.140×0.553);模型M2'-3在M2'-1的基础上加入了团体感,团体感的回归系数为0.514(p<0.001),说明团体感也中介成就类元素对主动行为的影响,中介效应为0.061(0.118×0.514);模型M2'-4在M2'-1的基础上加入了内心体验,内心体验的回归系数为0.404(p<0.001),说明内心体验也中介成就类元素对主动行为的影响,中介效应为0.056(0.139×0.404)。综上,模型M2-1、M2-4、M2-7以及M2'-1至M2'-4表明,工作场所精神性的三个维度——工作意义感、团体感和内心体验均在成就类元素对主动行为的负向影响中起中介作用,其中,工作意义感的中介效应最大,H2a得到验证。同理,模型M2-2、M2-5、M2-8以及M2'-5至M2'-8表明,工作意义感、团体感和内心体验均在沉浸类元素对主动行为的正向影响中起中介作用,中介效应分别为0.107(0.199×0.540)、0.112(0.223×0.500)、0.074(0.190×0.388),H2b得到验证。模型M2-3、M2-6、M2-9以及M2'-9至M2'-12表明,工作意义感、团体感和内心体验也均在社交类元素对主动行为的正向影响中起中介作用,中介效应分别为0.115(0.206×0.560)、0.076(0.148×0.516)、0.042(0.104×0.406),H2c得到验证。

3. 员工的游戏行为模式在游戏元素与工作场所精神性关系中的调节效应检验

调节效应的回归分析结果如表8所示。模型M3-2显示成就类元素与竞争导向的交互项对工作意义感的回归系数β=0.343(p<0.05),说明竞争导向在成就类元素对工作意义感的影响中起正向调节作用。但在将交互项分别对团体感、内心体验进行回归时,系数均不显著,故H3a得到验证,H3b和H3c未得到验证。竞争导向在沉浸类元素对工作意义感、团体感、内心体验影响中的调节作用均未得到显著性数据支持,故H3d、H3e、H3f未得到验证。模型M3-4显示社交类元素与他人导向的交互项对内心体验的回归系数β=0.423(p<0.01),说明他人导向在社交类元素对内心体验的正向影响中起正向调节作用,但交互项对工作意义感和团体感的回归系数都不显著,故H3i得到验证,H3g、H3h未得到验证。

| 工作意义感 | 内心体验 | 主动行为 | ||||||||

| M3-1 | M3-2 | M3-3 | M3-4 | M3-5 | M3-6 | M3-7 | M3-8 | |||

| 性别 | −0.030 | −0.033 | −0.027 | −0.027 | −0.032 | −0.035 | −0.022 | −0.021 | ||

| 年龄 | −0.050 | −0.050 | −0.023 | −0.022 | 0.048 | 0.048 | 0.064 | 0.064 | ||

| 学历 | 0.069 | 0.073 | 0.096* | 0.089 | 0.056 | 0.060 | 0.055 | 0.050 | ||

| 工龄 | 0.157* | 0.161* | 0.136* | 0.131 | 0.014 | 0.019 | 0.015 | 0.011 | ||

| 岗位 | 0.015 | 0.021 | −0.013 | −0.014 | 0.038 | 0.045 | 0.031 | 0.030 | ||

| 职级 | 0.092 | 0.080 | 0.071 | 0.072 | 0.077 | 0.064 | 0.074 | 0.074 | ||

| Ac | −0.143** | −0.332** | −0.130** | −0.260** | ||||||

| So | 0.105* | −0.270 | 0.107* | −0.167 | ||||||

| CO | 0.068 | −0.080 | 0.077 | −0.092 | ||||||

| OT | −0.003 | −0.127* | 0.071 | −0.020 | ||||||

| Ac×CO | 0.343* | 0.391* | ||||||||

| So×CO | ||||||||||

| So×OT | 0.423** | 0.308* | ||||||||

| R2 | 0.062 | 0.069 | 0.047 | 0.060 | 0.040 | 0.049 | 0.036 | 0.043 | ||

| ΔR2 | 0.024 | 0.007 | 0.011 | 0.013 | 0.021 | 0.009 | 0.017 | 0.007 | ||

| Adj-R2 | 0.044 | 0.049 | 0.029 | 0.040 | 0.022 | 0.029 | 0.018 | 0.023 | ||

| F | 3.494** | 3.498** | 2.602** | 2.994** | 2.206* | 2.453** | 2.009* | 2.136* | ||

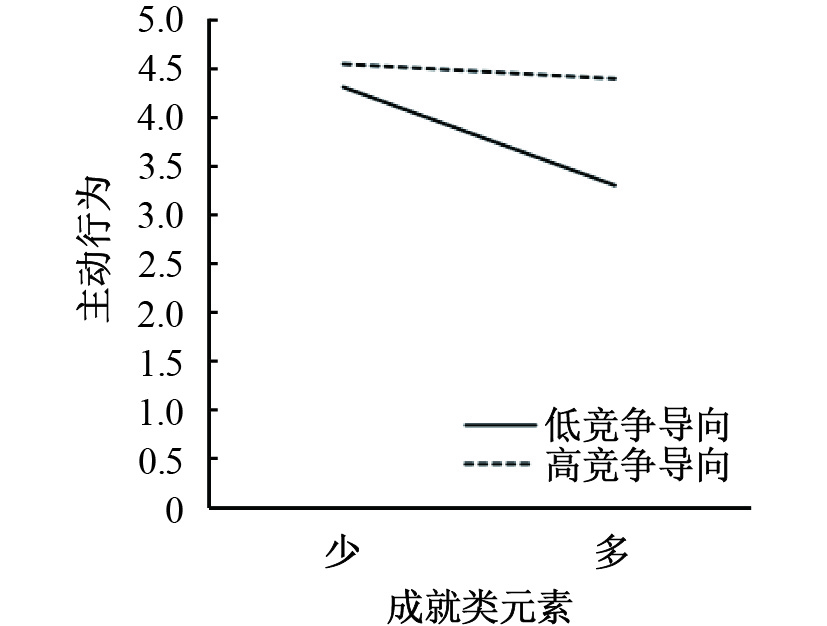

为了进一步明确上述调节效应的形态,通过简单斜率分析,以调节变量竞争导向和他人导向的均值各加减一个标准差为分组标准,分别在高竞争导向(+1 SD)和低竞争导向(−1 SD)情况下,对成就类元素与工作意义感关系中的调节作用绘制调节效应图(参见图4);分别在高他人导向(+1 SD)和低他人导向(−1 SD)情况下,对社交类元素与内心体验关系中的调节作用绘制调节效应图(参见图5)。如图4所示,当竞争导向较低时,成就类元素对工作意义感具有显著抑制作用(simple slope=−0.420,p<0.01);而当竞争导向较高时,这种抑制作用便不再显著(simple slope=−0.118,p>0.05)。如图5所示,当他人导向较高时,社交类元素对内心体验具有显著促进作用(simple slope=0.187,p<0.05);而当他人导向较低时,这种促进作用便不存在甚至转变为抑制作用(simple slope=−0.353,p<0.01)。

|

| 图 4 竞争导向对成就类元素与工作意义感关系的调节效应 |

|

| 图 5 他人导向对社交类元素与内心体验关系的调节效应 |

4. 员工的游戏行为模式在游戏元素与主动行为关系中的调节效应检验

调节效应的回归分析结果如表8所示。模型M3-6显示成就类元素与竞争导向的交互项对主动行为的回归系数为β=0.391(p<0.05),说明竞争导向在成就类元素对主动行为的影响中起正向调节作用,H4a得到验证。模型M3-8显示社交类元素与他人导向的交互项对主动行为的回归系数为β=0.308(p<0.05),说明他人导向在社交类元素对主动行为的正向影响中起正向调节作用,H4c得到验证。此外,竞争导向在沉浸类元素对主动行为影响中的调节作用未得到显著性数据支持,故H4b未得到验证。

为了进一步明确上述调节效应的形态,通过简单斜率分析,分别在高竞争导向(+1 SD)和低竞争导向(−1 SD)情况下,对成就类元素与主动行为关系中的调节作用绘制调节效应图(参见图6);分别在高他人导向(+1 SD)和低他人导向(−1 SD)情况下,对社交类元素与主动行为关系中的调节作用绘制调节效应图(参见图7)。如图6所示,当竞争导向较低时,成就类元素对主动行为具有显著负向影响(simple slope=−0.311,p<0.01);而当竞争导向较高时,这种负向影响便不再显著(simple slope=−0.120,p>0.05)。如图7所示,当他人导向较高时,社交类元素对主动行为具有显著正向影响(simple slope=0.210,p<0.01);而当他人导向较低时,这种正向影响就会转变为负向影响(simple slope=−0.275,p<0.05)。

|

| 图 6 竞争导向对成就类元素与主动行为关系的调节效应 |

|

| 图 7 他人导向对社交类元素与主动行为关系的调节效应 |

(一)研究结论与讨论

本文基于情境视角研究了游戏化对员工主动行为的影响效果,工作场所精神性对二者之间关系的中介效应,以及员工游戏行为模式的竞争导向和他人导向对二者之间关系的调节效应,得到以下结论:

第一,游戏元素对员工主动行为的影响作用。实证研究结果表明,反映了游戏的玩乐(playfulness)属性(Deterding等,2011),蕴含着情绪感化、价值召唤及情感关怀等情感逻辑的沉浸类和社交类元素都可以激励员工实施更多的主动行为。可以发现,相比于传统的激励工具,游戏化激励信息系统虽然也服务于生产导向、与系统本身相分离的工具性目的,但由于实现目标的手段以享乐和趣味为核心,因此主要通过激活和满足员工较高层次的社会属性和精神属性欲望,驱动内在动机,来提升完成工作任务的效率。

但是,研究结果还表明,并非所有类型的游戏元素都能产生激励效应。与假设完全相悖的是,反映了游戏的竞争(gamefulness)属性(Deterding等,2011),蕴含着因果关系、确定性控制及经济核算等计算逻辑的成就类元素不但不能促进员工的主动行为,反而会起到抑制作用。产生这种负面效应的原因可能在于:其一,相比于如在线学习等其他游戏化应用场景,企业工作场所是一个比较封闭的场景,作为游戏化设计/实施方的管理者对员工具有较高的约束权力。在这种场景下,功利性目的更外显化的成就类元素容易使员工产生被强制和操纵的感受,从而滋生出对游戏化系统的无视、排斥和逆反等消极心理,最终导致怠工或消极的工作行为,甚至会刺激投机作弊行为(Featherstone,2019)。其二,成就类元素容易使员工过分沉迷于情境内的游戏目标而忽视现实目标,以及游戏的惩罚机制和员工对这类元素参与的自愿程度较低等因素,都可能导致负面效应(Diefenbach和Müssig,2019)。

第二,工作场所精神性的中介作用。实证研究结果表明,总体而言,员工的工作场所精神性在游戏元素对员工主动行为的影响中起中介作用,即企业采用的游戏元素可以通过影响员工的工作场所精神性(包括工作意义感、团体感和内心体验三个维度)而影响员工的主动行为。其中,成就类元素主要通过降低员工的工作意义感而抑制主动行为;社交类元素则恰恰相反,主要通过提升员工的工作意义感而促进主动行为;沉浸类元素主要通过引导员工的内心体验而驱动主动行为。

由此可见,沉浸类和社交类游戏元素具有唤醒和实现员工工作场所价值理想和精神寄托的功能。这表明强调玩乐性和情感逻辑的游戏化可以是一种代偿性激励工具,是对工业社会组织将人与社会和自然环境相剥离,变成孤零零的“原子人”“螺丝人”和“数字人”做法的一种代偿。因此,游戏化是一种人文体验和意义系统,能够缝补工业社会断裂的意义链,为解决被工业文明社会碾压和剥削所造成的员工情感耗竭、工作倦怠和回避等工作场所精神性和意义性缺失等问题提供契机。伴随人文思潮裹挟着转型后的意义理论在科学哲学领域的“温暖回归”,受到波及的管理学领域也开始呼唤有意义的管理范式,蕴含着哲学思想和人文关怀的意义追寻也被高举为反叛工业文明革命的“旗帜”(陈劲,2019)。而游戏正诞生于出现在工业文明社会之前并点燃了人文主义星火的古典精神世界,游戏模拟了古典精神世界里人的生存和生活方式,承载了古典精神世界的价值理想并将其传承至今。因此,游戏的主角也被塑造成像神话故事中的那些“能造成改变的人”,这种“改变”赋予了游戏主角行动的意义。当游戏的理念被借鉴到企业内部进行游戏化应用时,游戏的“意义性”精髓恰好能够为现代人在工作场所的意义追寻提供一种精神寄托。

第三,游戏行为模式的调节作用。实证研究结果表明,具有不同游戏行为模式的员工对各类游戏元素的反应有所不同,进而影响到游戏元素的激励效果。若企业对低竞争导向的员工采用成就类元素,则可能显著地降低员工的工作意义感,并抑制员工的主动行为。但这种调节效应对于高竞争导向的员工而言,效果并不显著。若企业对高他人导向的员工采用社交类元素,则可以显著地改善员工的内心体验,并激发员工的主动行为。但是,若企业对低他人导向的员工依旧采用社交类元素,则很可能像揠苗助长一样导致激励效果背道而驰,既恶化员工的内心体验,又阻碍员工的主动行为。

由此可见,低竞争导向与成就类元素之间、低他人导向与社交类元素之间会产生消极的交互效应,高他人导向与社交类元素之间则会产生积极的交互效应,但这并不意味着必然存在所谓“适合”和“不适合”的游戏化系统使用者。根据玩家中心设计(player-centered design)理论,“优秀玩家”的定义已经从亚里士多德概念中的“熟练玩家”拓展到了“所有玩家”,这种通俗性意味着“几乎人人都能体验和完成游戏”(Kumar和Herger,2013)。也就是说,每个个体都有资格成为游戏化系统的使用者,有能力从游戏化系统中获得积极体验,重点在于游戏元素和使用者类型的匹配性设计。

(二)研究贡献

第一,从情境视角解释了游戏化驱动员工主动行为的激励机制,不仅拓展了游戏化激励个体参与的理论视角和解释路径,而且为游戏化理论与企业激励理论搭建了直接对话的平台,为企业激励理论的情境转向提供了启示。一方面,多种理论如前景理论、最佳刺激理论、自我决定理论、心流理论和目标设定理论等被不同研究领域的学者们用以解释游戏化在各种应用场景中的激励机理(Liu等,2017),而本文创新性地基于情境视角提出了游戏化的情境建构与解构激励机制。另一方面,在企业激励领域,认知观和行为主义理论最常被用于架构员工行为的整体模型,本文基于情境视角对游戏化激励信息系统运行机理的解释可以为企业激励理论和激励工具设计提供新的拓展方向。本文的研究结果表明,游戏化激励信息系统可以被看作一种利用游戏元素和游戏机制进行意义系统改造的努力,将达成目标或完成任务的信息内容意义与其原有的由社会和组织所建构的意义分开,同时在这一过程中创造新的意义,从而驱动动机和行为。

第二,对企业内部游戏化激励效果的研究,推进了游戏化场景应用的研究进程。游戏化场景应用研究通过“游戏元素+”不同场景、目标任务和参与对象可以形成广泛的格局。按照Koivisto和Hamari(2019)的统计,目前学术界对游戏化场景应用的研究主要聚焦于教育学习、保健运动、企业外部(主要包括在线社区、众包和广告营销等)、企业内部(即工作场所)四个领域。但是,对前三类场景的研究占实证研究文献数量的70%以上。由此可见,对企业内部游戏化应用的研究尤其是实证研究明显不足,而且已有文献大多从游戏化的管理职能方面进行研究,而非从激励本质的角度直接切入。本文将游戏化应用与企业内的员工激励相结合,探讨了游戏元素对员工主动行为的激励效果及其实现机理以及产生影响的情境因素,并通过问卷调查收集数据,利用计量研究方法进行了实证检验,丰富了企业内部游戏化应用研究。

第三,对游戏元素与员工主动行为之间关系的实证研究,为企业内部游戏化的应用价值提供了新的证据。目前关于游戏化的激励效果尚存在一些分歧:一方面,Ferreira等(2017)对过去近11年间关于企业内部游戏化应用的文献进行了系统综述,发现这些文献可以为企业内部游戏化应用的有用性和适用性提供证据。另一方面,Flatla等(2011)的研究则发现,游戏化虽然可以使员工的工作体验得到改善,但总体而言没有使工作质量产生显著差异。一些纯理论阐述性的文章也简短地指出企业内部游戏化应用在伦理层面可能存在潜在隐患,如“剥削”“强制性快乐”和“领导者监测”等(Oravec,2015)。Koivisto和Hamari(2019)的文献综述也发现,在游戏化应用的诸多领域包括企业领域都存在研究结果不显著甚至是负向的情况。尤其是,与其他领域的应用相比,游戏化在企业内部的应用面临着更大的阻力以及更低的采用率和成功率(Kamel等,2017)。本文的研究结果显示,沉浸类和社交类元素对主动行为具有显著促进作用,而成就类元素对主动行为则具有显著抑制作用,这说明企业内部游戏化应用的激励效果并不能一概而论,而是与企业采用的游戏元素类型相关。这一研究结论可以为学者们关于企业内部游戏化激励效果的疑虑和争论提供具有说服力的解释证据。

第四,测量、验证和比较了不同游戏行为模式对游戏化激励效果的影响,完善了关于游戏化使用者类型的研究。现有研究在对影响游戏化激励效果的情境因素进行讨论时,主要聚焦于使用者的人口学特征(Yee,2006b)及对游戏化应用的态度(Liu等,2018)两个方面。虽然也有文献从参与动机、玩游戏的方式或在游戏内和游戏周围的行为等方面来识别、区分和抽象使用者类型(Yee等,2012),但遗憾的是,目前对使用者类型的研究成果尚不具规模,尤其是测量工具的稀缺更限制了对这一概念的定量分析。Robson等(2016)提出的分类模型难得地具备可测量性,但对其合理性的计量检验还比较少。本文参考该分类模型及其测量工具,基于游戏行为模式对员工进行了分类,并验证和对比了不同游戏行为模式对游戏化激励效果的影响,既为游戏化激励研究补充了使用者类型这一个体因素,也丰富了关于游戏化使用者类型的量化研究成果。

(三)实践启示

第一,企业需要将员工激励重点转向创造员工的意义性体验。组织的工作设计激励策略经历了从工作简化、扩大化到丰富化的趋势,而随着“玩家一代”在职场中影响力的不断扩大,员工期待工作充满趣味性,追求具有人文关怀的工作环境和令人振奋的工作任务。企业可以通过构建具有较强关联感的新情境或非功利性的意义系统等途径重塑和加强员工在工作场所的意义性体验。

第二,企业在设计和应用游戏元素互动符号时应增强玩乐性,适当降低竞争性。游戏化通过游戏元素符号及其背后的游戏机制框架建构新的情境,即使是游戏元素的微小变化也可能影响员工的体验和行为。因此,企业必须慎重选择游戏元素,尤其是在企业环境较封闭、对员工约束程度较高时,应尽量减少易激发员工功利性的成就类元素,增加能为员工提供趣味性和关联感、创造意义性和精神性体验的沉浸类和社交类元素。

第三,企业实施游戏化应用时须充分考虑游戏元素与员工游戏行为模式的匹配性。一方面,企业可以设计尽可能多元化的游戏元素供员工进行自助式选择,或者向员工分享设计权,允许员工通过民主的方式参与游戏化设计,从而实现游戏元素与员工个体因素的最佳配对,以最大限度地发挥游戏元素与员工游戏行为模式的积极交互效应,也避免“强制性激励”弄巧成拙。另一方面,企业也可以按照人才战略目标和激励目的,利用游戏元素有意识地筛选、引导和重塑员工的行为模式。

(四)研究局限与未来展望

游戏化的激励效果与应用场景、所选择的游戏元素类型和使用者的背景等密切相关。本文只选取了企业内部员工激励的应用场景,采用了从动机供给角度将游戏元素分为成就类、社交类和沉浸类的划分方法,分析了游戏行为模式这一个体情境因素。未来的研究可以主要沿着以下方向进行补充和拓展:其一,检验游戏化在企业招聘和知识管理等方面的应用价值。其二,采用其他游戏元素分析框架,比如,可以尝试从结构框架角度采用MDE框架,将游戏元素分为机制、动力和情绪元素(Robson等,2014)等。其三,从个体层面如员工的性格特征和胜任感知等以及组织层面如组织文化氛围和领导风格等角度考察员工特征及所处组织环境对游戏化激励效果的影响。其四,在验证游戏化对更多员工积极工作心理和行为激励效果的基础上,进一步探讨游戏化激励信息系统对提升个体和组织绩效的应用价值。

① 通常,游戏领域的学者将游戏的参与者称为玩家(player),游戏化领域的学者将游戏化应用系统的参与者称为使用者(user)。

| [1] | 胡国栋, 张丽然. 儒家伦理与工作场所精神性: 后工业社会工作的意义给赋[J]. 学术研究, 2017, 60(8): 95–106. |

| [2] | 宁昌会, 奚楠楠. 国外游戏化营销研究综述与展望[J]. 外国经济与管理, 2017, 39(10): 72–85. |

| [3] | Bartle R. Hearts, clubs, diamonds, spades: Players who suit MUDs[J]. Journal of MUD Research, 1996, 1(1): 19–40. |

| [4] | Belschak F D, Den Hartog D N. Pro-self, prosocial, and pro-organizational foci of proactive behaviour: Differential antecedents and consequences[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2010, 83(2): 475–498. |

| [5] | Deterding S, Dixon D, Khaled R, et al. From game design elements to gamefulness: Defining “gamification”[A]. Proceedings of the 15th international academic mindtrek conference: Envisioning future media environments[C]. Tampere, Finland: Association for Computing Machinery, 2011. |

| [6] | Diefenbach S, Müssig A. Counterproductive effects of gamification: An analysis on the example of the gamified task manager Habitica[J]. International Journal of Human-Computer Studies, 2019, 127: 190–210. |

| [7] | Eppmann R, Bekk M, Klein K. Gameful experience in gamification: Construction and validation of a gameful experience scale [GAMEX][J]. Journal of Interactive Marketing, 2018, 43: 98–115. |

| [8] | Ferreira A T, Araújo A M, Fernandes S, et al. Gamification in the workplace: A systematic literature review[A]. Rocha Á, Correia A M, Adeli H, et al. Recent advances in information systems and technologies[M]. Cham: Springer, 2017. |

| [9] | Flatla D R, Gutwin C, Nacke L E, et al. Calibration games: Making calibration tasks enjoyable by adding motivating game elements[A]. Proceedings of the 24th annual ACM symposium on user interface software and technology[C]. California, Santa Barbara, USA: Association for Computing Machinery, 2011. |

| [10] | Frese M, Fay D, Hilburger T, et al. The concept of personal initiative: Operationalization, reliability and validity in two German samples[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 1997, 70(2): 139–161. |

| [11] | Goffman E. Behavior in public places: Notes on the social organization of gatherings[M]. New York: Free Press, 1963. |

| [12] | Greeno J G. Commentary: Some prospects for connecting concepts and methods of individual cognition and of situativity[J]. Educational Psychologist, 2015, 50(3): 248–251. |

| [13] | Griffin M A, Neal A, Parker S K. A new model of work role performance: Positive behavior in uncertain and interdependent contexts[J]. Academy of Management Journal, 2017, 50(2): 327–347. |

| [14] | Hamari J, Koivisto J, Sarsa H. Does gamification work? — A literature review of empirical studies on gamification[A]. Proceedings of the 2014 47th Hawaii international conference on system sciences[C]. Waikoloa, HI, USA: IEEE, 2014. |

| [15] | Hamari J, Tuunanen J. Player types: A meta-synthesis[J]. Transactions of the Digital Games Research Association, 2014, 1(2): 29–53. |

| [16] | Högberg J, Hamari J, Wästlund E. Gameful experience questionnaire (GAMEFULQUEST): An instrument for measuring the perceived gamefulness of system use[J]. User Modeling and User-Adapted Interaction, 2019, 29(3): 619–660. |

| [17] | Kocadere S A, Çağlar Ş. Gamification from player type perspective: A case study[J]. Educational Technology & Society, 2018, 21(3): 12–22. |

| [18] | Kochukalam C A, Srampickal S G. Workplace spirituality— A transcending experience[J]. Global Journal of Commerce and Management Perspective, 2018, 7(1): 20–22. |

| [19] | Koivisto J, Hamari J. The rise of motivational information systems: A review of gamification research[J]. International Journal of Information Management, 2019, 45: 191–210. |

| [20] | Kumar H, Raghavendran S. Gamification, the finer art: Fostering creativity and employee engagement[J]. Journal of Business Strategy, 2015, 36(6): 3–12. |

| [21] | Landers R N, Landers A K. An empirical test of the theory of gamified learning: The effect of leaderboards on time-on-task and academic performance[J]. Simulation & Gaming, 2014, 45(6): 769–785. |

| [22] | Liu D, Santhanam R, Webster J. Toward meaningful engagement: A framework for design and research of gamified information systems[J]. MIS Quarterly, 2017, 41(4): 1011–1034. |

| [23] | Liu M Y, Huang Y Q, Zhang D W. Gamification’s impact on manufacturing: Enhancing job motivation, satisfaction and operational performance with smartphone-based gamified job design[J]. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 2018, 28(1): 38–51. |

| [24] | Nolen S B. A situative turn in the conversation on motivation theories[J]. Contemporary Educational Psychology, 2020, 61(5): 1–6. |

| [25] | Parker S K, Collins C G. Taking stock: Integrating and differentiating multiple proactive behaviors[J]. Journal of Management, 2010, 36(3): 633–662. |

| [26] | Rivers L. The impact of gamification on employee engagement in advertising agencies in South Africa[D]. Pretoria: University of Pretoria, 2016. |

| [27] | Robson K, Plangger K, Kietzmann J H, et al. Game on: Engaging customers and employees through gamification[J]. Business Horizons, 2016, 59(1): 29–36. |

| [28] | Sheng C W, Chen M C. Workplace spirituality scale design—The view of oriental culture[J]. Business and Management Research, 2012, 1(4): 46–62. |

| [29] | Thomas W I, Znaniecki F. The polish peasant in Europe and America[M]. 2nd ed. New York: Alfred A. Knopf, 1927. |

| [30] | Wolf T, Weiger W H, Hammerschmidt M. Gamified digital services: How gameful experiences drive continued service usage[A]. Proceedings of the 51st Hawaii international conference on system sciences[C]. Hawaii, 2018. |

| [31] | Wolf T, Weiger W H, Hammerschmidt M. Experiences that matter? The motivational experiences and business outcomes of gamified services[J]. Journal of Business Research, 2020, 106: 353–364. |

| [32] | Xi N N, Hamari J. Does gamification satisfy needs? A study on the relationship between gamification features and intrinsic need satisfaction[J]. International Journal of Information Management, 2019, 46: 210–221. |

| [33] | Yee N. Motivations for play in online games[J]. CyberPsychology & Behavior, 2006a, 9(6): 772–775. |

| [34] | Yee N. The demographics, motivations, and derived experiences of users of massively multi-user online graphical environments[J]. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 2006b, 15(3): 309–329. |

| [35] | Yee N, Ducheneaut N, Nelson L. Online gaming motivations scale: Development and validation[A]. Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems[C]. Yokohama, Japan: Association for Computing Machinery, 2012. |