2021第43卷第8期

2.深圳大学 管理学院,广东 深圳 518061

2.College of Management, Shenzhen University, Shenzhen 518061, China

2015年联合国提出,到2030年实现17项可持续发展目标(sustainable development goals,简称“SDGs”),包括消除贫困、消除饥饿、确保各年龄层群体的健康与福祉、确保有教无类的高质量公平教育与终身学习、实现性别平等与妇女赋权、确保所有人享有水和卫生及可持续管理,等等。①这些可持续发展目标正是人类社会面临的最大的几项问题。面对这一局势,“不同行动主体的治理行动和努力的不同组合为应对社会日益增长的多样性、动态性和复杂性,以及诸如贫困和环境变化等主要社会问题提供了‘解决之道’”(Kooiman,2016)。在多种治理之道中的一条路径是,通过寻找更合意的组织范式和产品及服务提供方式来达到治理目标(刘德鹏等,2017;肖红军和阳镇,2018)。这意味着,在传统的、主流的组织范式——政府组织、企业组织和社会组织之外,存在新的组织形式能对社会治理做出重要贡献。

社会企业(social enterprise)正是这样一种实践。它被置于混合组织的范畴之下,打破了公私部门的边界,借助商业和市场的手段达到解决社会问题和创造社会价值的目的,具有重要的社会治理价值。从治理的功能性来看,它在促进弱势群体就业、攻克贫困、振兴乡村、保育环境等方面发挥作用,被广泛认为是一股重要的社会治理新力量(高传胜,2015;李健和王名,2015;李健等,2017;Powell等,2019)。从治理的主体性考察,它是继市场失灵、政府失灵、志愿失灵之后的“正在兴起的第四部门”(emerging fourth sector)(Kelley,2009)。从治理的区域性检视,自地方治理到全球治理均可见社会企业行动的足迹,如诺贝尔和平奖获得者穆罕默德•尤努斯(Muhammad Yunus)创立的“格莱珉银行”,从一个解决孟加拉贫困问题的地方性银行,发展成被大量模仿的小额金融贷款模式,并促进了全球金融革命(穆罕默德•尤努斯,2008;阿比吉特•班纳吉和埃斯特•迪弗洛,2018)。因此,从社会企业视角来研究社会治理是当前或未来的重要议程之一(Osborne,2016)。

然而,也有人质疑社会企业只是一种“雷声大雨点小”的倡议,对解决社会问题和创造社会价值没有什么实质性贡献(Page和Katz,2011;肖红军,2020)。虽然社会企业是混合组织,却往往无法将其体内的多种制度逻辑进行有效整合,致使社会性议题的商业化运作失败,影响社会企业的社会价值创造能力和水平,导致社会治理效率效果不佳,不可避免走向“失灵”(肖红军和阳镇,2018)。有人甚至直接指出社会企业就不应该存在。一是因为企业和非营利组织之间的跨部门合作可以对社会企业的混合价值创造进行替代;二是由于社会企业想结合企业和非营利组织的优势并不容易,更有可能融合它们的缺点,导致抑制性混合。②

那么社会企业究竟是社会治理的一剂“良方”,还是真的已经“失灵”了呢?

为了详细地解答上述问题,本文先从提出“社会企业失灵”的论文中梳理社会企业失灵的含义、推论逻辑及其替代路径。然后从社会企业类型学视角和多元制度逻辑视角诊断社会企业失灵是否存在误判。最后,鉴于社会企业失灵是就社会企业的社会治理的低效性提出来的,为更好地发挥社会企业潜在的社会治理价值,本文从学术研究、治理实践两个面向提出了相关建议。本研究可能的边际贡献主要体现在:(1)从动态的和多元的视角来解读社会企业,为更加全面、客观地认识社会企业的社会治理价值提供了一面透镜。(2)提出了完善论证社会企业社会治理价值的研究途径、议题及方法。(3)提出了一套区分社会企业与其他几个相关概念(共益企业、企业社会责任)的逻辑框架,以丰富社会企业参与社会治理的具体形式(组织、组织行为、合作治理等)。

二、社会企业失灵及其替代路径(一)社会企业是怎么失灵的?

2018年肖红军和阳镇在《共益企业:社会责任实践的合意性组织范式》一文中论述了什么(不)是合意的社会治理主体。其文指出:“企业社会责任具有社会治理功能,是一种补充性的社会治理机制”(肖红军和阳镇,2018),承载内生型企业社会责任(CSR)的组织范式——共益企业就是合意的社会治理主体,而具有市场化行为的社会组织和社会企业则不属于这个范畴。因为社会组织利用非营利性合法性外衣和社会性外壳从事商业行为,破坏了社会组织的“社会性”与市场组织的“商业性”治理边界,以及社会企业“囿于社会性目的的使命与商业化运作的手段之间难以调和的冲突”,也破坏了治理边界,如此,容易导致社会组织“公共价值创造使命与社会治理功能迷失”和社会企业“社会性议题的商业化运作失败”。于是该文推论,“以非营利组织为代表的社会组织以及社会企业运行中的失败将不可避免带来‘社会失灵’”(肖红军和阳镇,2018)。可见,这里的“社会失灵”包含“社会组织失灵”和“社会企业失灵”两个面向,即社会组织与社会企业作为社会治理主体不能发挥其社会治理功能,或社会治理的效率效果不佳(肖红军和阳镇,2018)。由于本文主要讨论社会企业,因此只关注肖红军和阳镇(2018)提出的“社会失灵”中的社会企业部分。

具体地,肖红军和阳镇(2018)判定“社会企业失灵”更完整的逻辑链条是什么?或者说,社会企业为什么不能发挥好其作为一个社会治理主体的角色?首先,从概念解读上,他们认为社会企业是混合组织,在组织内部同时融合了公益逻辑和市场逻辑,不过这两种逻辑的定位有排序,前者为主,后者为辅(肖红军和阳镇,2018;肖红军等,2019)。总的来说,社会企业位于商业组织场域的对立面(肖红军和阳镇,2018)。基于这样的概念认知,肖红军和阳镇(2018)进一步论述社会企业的运作情况和社会治理的效率效果。由于“社会企业在运作中以社会或公益逻辑为主、市场逻辑为辅的制度逻辑范式实际上并没有将二者进行有效整合,而是呈现相互割裂与冲突的状态”(肖红军和阳镇,2018),这对社会企业的商业化运作有非常大的限制,比如难以走出“对竞争与合作导向的战略模糊甚至缺失”(肖红军和阳镇,2018),甚者剥离其商业属性,致使其“成长缺乏足够的经济血液与稳定的商业模式,不可避免地走向过早的衰退或夭折,由此造成社会企业运营的可持续性问题久久未能破解”(肖红军和阳镇,2018)。即使采取嵌入性商业模式来缓解造血能力不足问题,但是因为嵌入范围局限在特定社会群体与议题,商业性利益相关方价值诉求难以有效平衡和满足,再加上商业性与公益性之间的张力,社会企业的社会性议题的商业化运作还是会失败(肖红军和阳镇,2018)。这将影响社会企业的社会价值创造能力和水平,“结果是经济价值和社会价值水平都不高,在价值均衡定位上呈现低阶均衡”(肖红军和阳镇,2018)。最终,“社会企业因造血功能缺失而产生的组织外形化与公共性迷失等破坏治理边界的弊病”,导致社会治理效率效果不佳(肖红军和阳镇,2018)。

概而言之,在肖红军和阳镇(2018)看来,社会企业是一种以社会逻辑为主和商业逻辑为辅的混合型组织,不能将两种制度逻辑加以有效整合或平衡,特别是其商业化运作绩效往往不佳,导致造血能力不足,陷入可持续性困境,这对其社会价值创造能力和水平有消极影响,进一步,在社会治理的过程中发挥的实质性作用不大。

(二)社会企业失灵的替代路径:共益企业

一种治理结构失灵,往往与另一种补救方案相伴相生,如从市场失灵到政府干预,政府失灵到志愿参与、志愿失灵到社会企业兴起。而肖红军和阳镇(2018)论述社会企业失灵则是为了提出“共益企业”(B Corpporation,简称B Corp)这一社会治理替代路径。

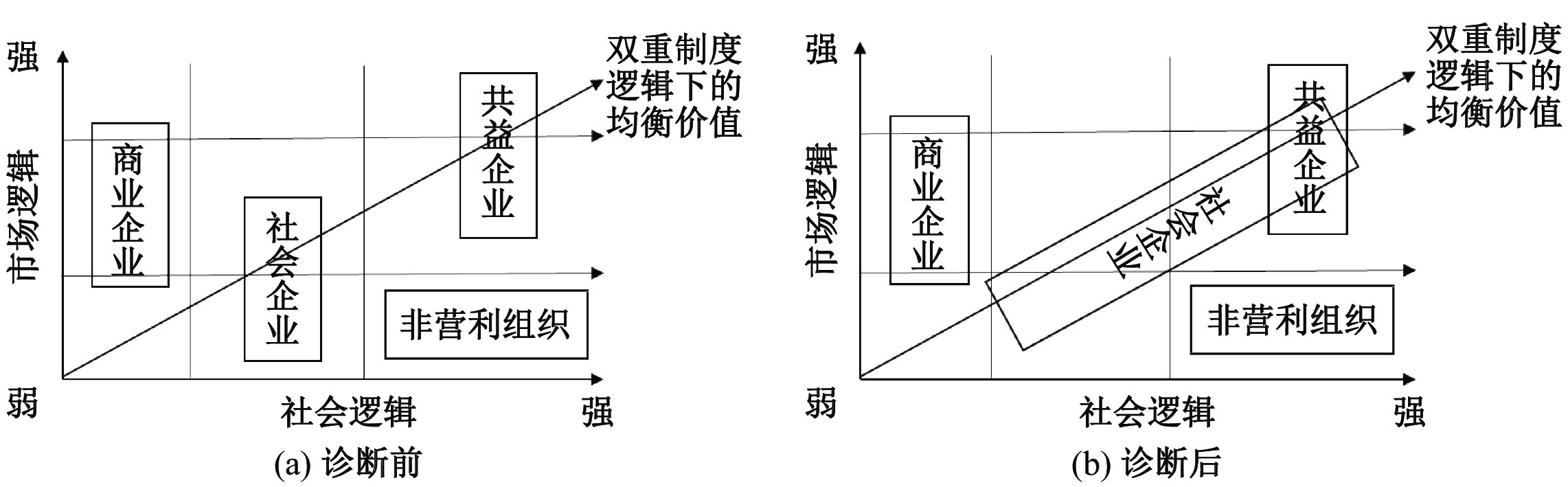

“共益企业”(benefit corporation)③是由美国B-Lab认证的一种新型组织,2007年首家共益企业获认证(肖红军和阳镇,2018;肖红军等,2019)。这类组织“有效融合了目前已有商业组织、非营利组织、社会企业等组织形态的优势,不仅能够避免商业组织单纯的经济价值创造而造成的一系列的社会问题,而且可以规避社会企业在社会价值创造中因缺乏稳定的经济血液而过早夭折”(肖红军和阳镇,2018)。在回顾前人对共益企业的研究的基础上,肖红军和阳镇(2018)从使命目的和运行逻辑两个维度把共益企业界定为:“一种将经济价值创造目的与社会价值创造目的有效融合,在运行过程中把遵循市场逻辑、效率原则与社会逻辑、伦理原则相结合,实现自身与社会共生共进的新的混合组织”(肖红军和阳镇,2018)。他们结合Alter(2007)的组织混合光谱模型,对共益企业和社会企业进行了比较和定位,二者分别处于组织混合光谱中间偏右端和偏左端的位置,而且不存在交叠之处(见图1)。

|

| 资料来源:肖红军和阳镇(2018)。 图 1 基于不同类型价值追求的组织混合光谱 |

同作为混合组织,相较于社会企业,共益企业是一种合意的社会治理主体,因为后者在使命目的与运行逻辑上更加均衡,社会治理的效率效果更佳、更具可持续性。一是合意的使命建构。共益企业采用均衡型企业使命建构方式,能够使价值目标均衡化、资源配置社会化和企业经营共益化。而社会企业采用的是承诺主导型企业使命建构方式,集中关注利益相关方和社会方面的价值。二是合意的企业家精神。共益企业均衡化融合商业企业家和社会企业家精神,“形成兼具商业思维、市场嗅觉、商业创新和社会抱负、责任情怀、社会创新的双元能力”的共益企业家精神(肖红军和阳镇,2018)。社会企业拥有更多的社会企业家精神,关注用创新方式解决社会问题。三是合意的运行逻辑,或双元运作的融合匹配。共益企业“在运作过程中对经济效率与社会伦理的‘双元性’要求进行有效融合与匹配,形成‘鱼和熊掌兼得’的双元运作机制”,而社会企业体内的多重制度逻辑常处于割裂与冲突状态(肖红军和阳镇,2018)。四是合意的商业模式。共益企业建构了可持续的价值共创共享商业生态圈(肖红军和阳镇,2018)。总之,共益企业不但从使命目的的本源上规避了社会企业在价值创造过程中的经济价值与社会价值条形割裂与块状分离,而且价值创造过程和结果强调经济价值与社会价值的高层次均衡,“尝试打破社会企业低水平的价值均衡状态”(肖红军和阳镇,2018),使得其在社会治理的能力上比社会企业更胜一筹(肖红军和阳镇,2018)。

三、社会企业失灵再审视肖红军和阳镇(2018)判定社会企业失灵及其替代路径的逻辑起点在于该文对社会企业的认知,即社会企业是什么的问题,如果社会企业真如肖红军和阳镇(2018)阐释那般,的确,相形之下,在社会治理中,共益企业具有压倒性优势。问题是,社会企业真如肖红军和阳镇(2018)所说的那样吗?它与共益企业的关系是图1呈现的样貌吗?如果这一逻辑起点存在问题,后面的推论——社会企业失灵及其与替代路径,以及推论过程中的各逻辑链条环节可能需要被重新界定。故而,论断社会企业是否失灵的关键在于厘清何为社会企业。

(一)社会企业:从单一建构到多元类型

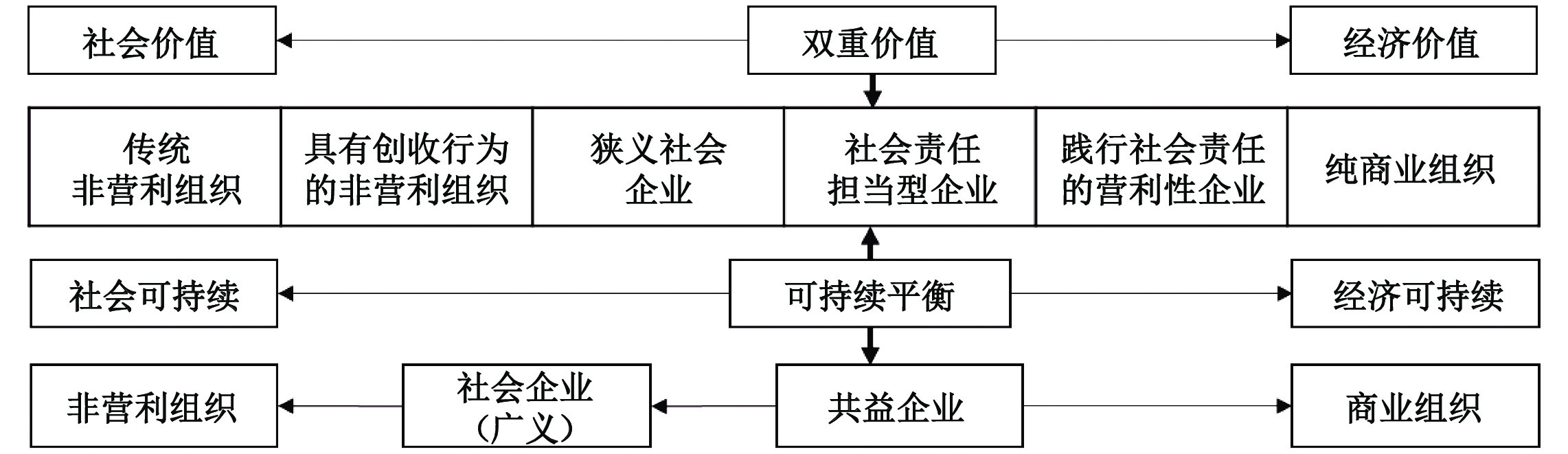

20多年来学界一直致力于弄清楚社会企业是什么和不是什么,为了帮助理解社会企业,开发了多种认识论工具,如光谱、福利三角、动物园,等等,形成了多个代表性学派,包括光谱学派、EMES学派、动物园学派、社会创新或社会企业家学派等(Young和Lecy,2014;田蓉,2016)。其中前三个学派从不同视角对社会企业的内涵和类型学做出了系统、权威的研究,形成了表1中的代表性成果。本文将以此为主要论证依据阐释社会企业的内涵与多样性。

| 代表性文献 | 选择依据 |

| (1)Alter K. Social enterprise typology [J]. Virtue Ventures LLC,2007:1-124 | 光谱学派代表作品,在谷歌学术上已被引用超过1 000次 |

| (2)Young D R,Lecy J D. Defining the universe of social enterprise:competing metaphors [J]. Voluntas:International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations,2014,25(5): 1307-1332 |

动物园学派代表作品,发表在本研究领域的权威期刊上,作者Young也是社会企业研究的著名学者 |

| (3)Defourny J,Nyssens M. Fundamentals for an international typology of social enterprise models [J]. Voluntas:International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations,2017,28(6): 2469-2497 |

EMES学派的近期代表作,该学派的Defourny与Nyssens是社会企业研究领域的先驱人物,并持续更新研究成果,对社会企业理论发展做出了巨大贡献和产生了深远影响 |

| 资料来源:作者结合已有文献整理。 | |

这三篇文献代表了三种在不同时期对社会企业的解释,学界对社会企业的认识是在不断变化的,不过一直以来关于社会企业的本体论(ontology)认知较为一致,都认为社会企业是混合组织,变化主要体现在认识论(epistemology)之上,即具体通过何种方式来解释、理解和研究社会企业的混合性。

1. 光谱模型

光谱是社会企业早期研究提出的一个有力的认识论工具。最初Dees(1998)把社会企业定位于纯慈善组织和纯商业组织之间的混合型组织。但是这种划分太过粗略,使得社会企业的身份区隔度并不高。后来Alter从光谱两端之间的组织中区分出4种混合组织,社会企业只是其中的一种(见图2a)。她将社会企业定义为:“任何运用私人部门的运作逻辑来实现社会目的——缓解/减少社会问题或者市场失灵(market failure)和创造社会价值的生意(business venture)”,强调使命驱动,商业运营只是达成社会使命的手段(Alter,2007)。社会企业的早期研究成果奠定了该领域的研究基石,产生了重大而深远的影响,以至于到最近还是有约八成的社会企业文章属于“社会目的优先派”,即“社会企业的社会目标应该优先于商业目标”,它“通过商业手段解决社会问题,但是社会问题永远是企业核心”(赵萌和郭欣楠,2018)。也就是说社会企业之所以是“社会的”,可以从这里找到根源,也可以作为区分社会企业与非社会企业的重要依据。

尽管组织光谱是一个强有力的社会企业认识论工具,但是也存在缺陷。一是它未提出判定社会企业的具体标准(特征),使得许多组织形式可以纳入社会企业这段混合光谱,同时也无法厘清社会企业与非营利组织以及商业组织之间的界限;二是“商业或政府项目与非营利组织之间的合作与伙伴关系这些形态似乎很难从目前单一光谱中找到定位”;三是光谱作为连续体的隐喻,它的弹性,以及对社会影响与商业成功组合的形态的包容性可能不够(田蓉,2016)。上述缺陷都反映出这个模型难以体现社会企业的多样性。尽管Alter按照使命相关性把社会企业分成三类(使命集中型、使命相关型、使命分离型),并且提出了相应的13种运营模式,但是在动物园学派看来,Alter的模型里只有一种社会企业(动物)(Young和Lecy,2014)。鉴于此,学界继续探寻其他社会企业认识论工具。

2. 福利三角模型

近些年的研究更注重从体认社会企业的多样性来理解社会企业,其中一种方式就是对社会企业进行类型化,产出了具有代表性的福利三角模型和动物园模型,它们增强了对商业属性的吸纳程度和增加了公共部门叙事。首先来看EMES学派近期的福利三角模型,Defourny和Nyssens根据组织利益追求类型(公共利益、共同利益、资本利益)、资源混合结构(非市场资源占主导、混合资源、市场收入占主导),区分了6条社会企业演进的制度轨迹(institutional trajectories),提出4种社会企业模式:创业非营利模式(entrepreneurial non-profit,ENP)、社会合作社模式(social cooperative,SC)、社会商业模式(social business,SB)、公共部门型社会企业模式(public-sector social enterprise,PSE)(见图2b)。这个模型的特色在于区隔出社会商业与公共部门型社会企业,使得社会企业与商业组织、公共部门的区别与联系得到加强。从中,光谱模型的第二个缺陷得到弥补。其中社会商业这类社会企业,是由使命驱动的商业,把商业途径视为解决社会问题的有效手段,具体的表现形式包括:社会—经济目标平衡的中小企业(SMEs)、尤努斯社会企业、大型企业开展的CSR项目。这较好地将社会企业与一般的商业企业区别开来。公共部门型社会企业,是出于降低公共服务提供成本或提高公共服务效率目的成立的社会企业组织。后来他们透过来自全球48个国家的721个社会企业材料对这一模型进行验证,其中创业非营利模式、社会合作社模式、社会商业模式这三类社会企业类型得到相应的实证支持(Defourny等,2020),说明该模型的解释力较强。

|

| 注:(1)图2a中的虚框为本文作者所加,表示Alter指出在社会企业旁边两种混合组织中也掺杂着部分社会企业。(2)图中的英文缩写:GI=general interest;MI=mutual interest;CI=capital interest;MI-A= mutual interest associations;GI-A= general interest associations;SMEs= small and medium-sized enterprises;SRCs=socially responsible corporations;SPBs=social purpose businesses。(3)之所以在动物园模型中有些动物会有两个名称,是因为Young与Lecy在描述同一类社会企业时使用了不同的词。(4)从时间上讲,动物园模型先于福利三角模型被提出,但是从逻辑上看(社会企业的包容程度),把动物园模型置于福利三角模型之后更合适。 资料来源:图2a,Alter(2007);图2b,Defourny和Nyssens(2017);图2c,Young和Lecy(2014)。 图 2 社会企业模型的演变 |

3. 动物园模型

Young和Lecy在批判反思光谱学派、社会创新学派以及EMES学派早期提出的社会企业理想模型的基础上建构了他们认为一个社会企业框架该有的样子:(1)能够辨别和研究社会企业的多样性;(2)能够说明不同类型社会企业之间的异同;(3)能够为不同形式的社会企业提供治理指导;(4)能够识别不同形式的社会企业的互动;(5)能够对社会企业的长期运营(稳定性与可持续性)进行评估;(6)能够从公共政策视角解读社会企业及其对国家制度和社会治理的影响(Young和Lecy,2014)。然后他们以动物园为隐喻,把社会企业视作动物园里面的动物,依据每种动物的栖息地偏好、饮食习惯等特征,区分了6种社会企业(动物):部分营利性企业(for-profit business corporations,FPBCs)、社会商业(SBs)、社会合作社(SCs)、商业化非营利组织(commercial nonprofit organizations,CNPOs)、PPPs(public-private partnerships)、混合型制度安排(hybrids,Hs)(图2c)。相较于福利三角模型,动物园模型进一步拓展了社会企业的包容性。首先,动物园模型中的社会商业、社会合作社与商业化非营利组织这三类社会企业与福利三角模型是一致的。其次,动物园模型大大提高了对商业属性的吸纳程度,有CSR、环境可持续项目的公司或公司的慈善事业都属于社会企业(FPBCs)。再次,动物园模型弥补了光谱学派的第三个不足,增加了社会企业框架的弹性,一方面,把不同组织之间的混合安排或合作生产(Hybrids)纳入其中;另一方面,这个动物园是开放的,若出现了新的混合组织安排也可以考虑将其纳入其中。另外值得一提的是,他们对社会商业这类社会企业的具体形式进行了细化,包括L3Cs公司、灵活型共益公司(benefit corporations)、在组织章程和法律文件中体现双目标平衡的共益企业(B Corps)。

综上,社会企业的内涵和类型随着时间的变化而变化,对何为社会企业的认知也在逐渐明朗,从图2可以更直观地看出这一演变过程与变化。社会企业框架的解释维度实现了从二维(图2a),到三维(图2b),再到多维(图2c)的发展;类型从一元到四分或六分;话语从“非营利组织+商业组织”,到“非营利组织+商业组织+政府组织”;框架的整体包容性和对商业性的吸纳在不断增强。

(二)社会企业失灵诊断

透过对社会企业内涵及类型演化的分析可知,肖红军和阳镇(2018)对社会企业的认知的确存在偏差。他们更倾向于把社会企业理解为靠近非营利组织制度逻辑或社会逻辑占主导的这一类混合组织,而将社会企业中双重制度逻辑均衡的部分剥离。鉴于这一认知偏差,使得他们过于割裂地看待社会企业与共益企业之间的关系,在二者之间设置了“泾渭分明”的界限,实际上,共益企业落在社会商业(商业属性更强、双重制度逻辑相对均衡)这类社会企业中。这要求对肖红军和阳镇(2018)论证社会企业失灵的逻辑起点及其替代路径的推论过程进行再审视。总的来说,肖红军和阳镇(2018)的论证偏误可以用两种“静态代替动态”和三组“部分代替整体”概括。

1. 偏废的逻辑起点:用静态代替动态

一是社会企业总体的认知静态。上述分析表明,社会企业并不是一个静态概念,而是随着时间及实践的发展变得越来越丰富。而肖红军和阳镇(2018)对社会企业的认知一方面还停留在社会企业早期的研究成果之上(对社会企业早期研究成果的引用),遗漏了近期的研究进展,简化了社会企业的复杂性和多样性。另一方面,单一的认知来源很有可能导致其理解的社会企业内涵存在偏颇。透过福利三角模型和动物园模型可知,社会企业不仅是社会逻辑占主导的混合组织,社会逻辑与市场逻辑均衡型社会企业也不乏存在,如社会商业就是其中一类。这说明肖红军和阳镇(2018)推论社会企业失灵的逻辑起点出现了问题。

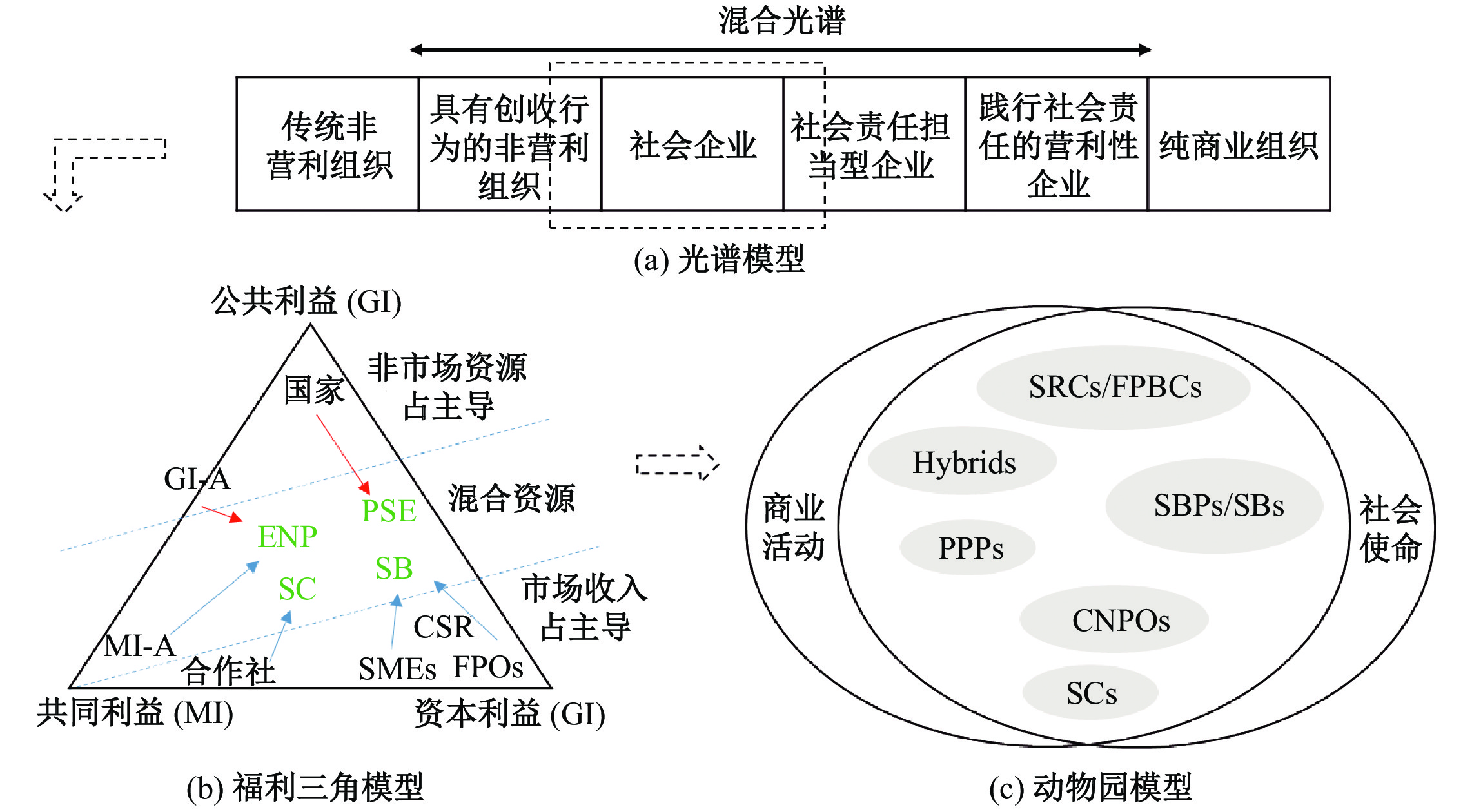

二是社会企业运作逻辑的认知静态。在把社会企业视为社会逻辑占主导的混合组织的前提下,肖红军和阳镇(2018)还指出社会企业体内的社会逻辑与市场逻辑不但不能较好地整合,而且商业逻辑终究会运作不良,影响社会企业双重价值创造的整体能力水平,致使社会治理乏力。然而,根据刘志阳和金仁旻(2015)的研究,社会企业创造双元价值的能力不但有多种状态,而且还可以透过三条路径迈向高阶均衡(第Ⅲ象限)(图3)。这表明肖红军和阳镇(2018)推论社会企业失灵的中间论证环节出现了问题。

|

| 资料来源:刘志阳和金仁旻(2015)。 图 3 社会企业商业模式的演化路径 |

2. 矛盾的替代路径:用部分代替整体

根据已有的治理失灵理论,不管是市场失灵、政府失灵还是志愿失灵,当某一治理结构被判定失灵之后,对特定的治理问题不能从相同的治理结构中得到解决,破除这一治理困境的方案,往往要迈出该治理结构所在范畴。如果社会企业失灵了,意味着在社会企业范畴内,不能找到替代方案,而要寻求其他治理结构。然而肖红军和阳镇(2018)提出共益企业作为社会企业失灵的替代路径,可是共益企业本身就部分寓于社会企业中,那么就出现自己失灵自己补救的状态。这一悖论由三组“部分置换整体”造成。

第一组是用社会企业中的某一类型替代了整个社会企业种群(population),生硬地把社会企业与共益企业归为两类“泾渭分明”的混合组织(非均衡混合vs均衡混合)。依福利三角模型和动物园模型对社会企业的类型划分,肖红军和阳镇(2018)倾向于用创业非营利型社会企业或商业化非营利组织等非均衡型社会企业代替社会企业整体,将社会企业中的均衡类型剥离,导致其过于割裂地看待社会企业与共益企业之间的关系,实质上共益企业中部分是属于社会商业性质的社会企业。有学者直接指出:“共益企业(B Corps)是一个不断壮大的社会企业(social enterprises)群体,致力于在利润追求与企业社会责任之间保持平衡”(Chen和Kelly,2015)。但是共益企业又不完全等同于均衡型社会企业,“有些共益企业并不是以解决社会问题为优先目标,它们或者并非解决双重失灵领域的社会问题,……它们不能被判定为社会企业。有些共益企业以社会目标为优先组织目标,在双重失灵领域工作,而且具有清晰的行为或机制来保障社会使命不会轻易漂移,它们可以被判定为市场型社会企业中的社会目的公司”(赵萌和郭欣楠,2018)。④赵等人对共益企业的看法与我国大陆地区共益企业倡导团队项目经理姜宇霏一致,她指出,在共益企业中,由社会使命驱动的那部分属于社会企业,而另外一部分则是传统的企业。⑤

从实证数据看,共益企业与社会企业也存在交叠之处。以我国大陆地区情境为例,“第一反应”“偶家科技”“联谛信息无障碍”“聪明空气”“朗力养老”“自在空间”这6家机构同时获得了共益企业与社会企业认证(见表2)。

由此,社会企业与共益企业的关系并不像肖红军和阳镇(2018)所阐释的那样(见图1),图4的描述也许更为客观准确。⑥

这是从类型学视角解释了把共益企业视为社会企业失灵的替代路径可能存在问题。另外,从多元制度逻辑视角也可以看出这一替代路径有待斟酌。即本文拟论证的第二组部分代替整体矛盾:用低混合强度的社会企业代替了中、高混合强度的社会企业。

| 序号 | 共益企业 | 获得年份 | 地区 | 序号 | 共益企业 | 获得年份 | 地区 | |

| 1 | 第一反应 | 2016/2018 | 上海 | 13 | 诺乐 | 2019 | 甘肃 | |

| 2 | 星碧照明 | 2016 | 杭州 | 14 | 爱照护 | 2019 | 上海 | |

| 3 | 叫板披萨 | 2016 | 北京 | 15 | 巴颜格拉 | 2019 | 上海 | |

| 4 | 偶家科技 | 2017 | 深圳 | 16 | 人和数据 | 2020 | 贵州 | |

| 5 | 联谛信息无障碍 | 2017 | 深圳 | 17 | 自在空间 | 2020 | 杭州 | |

| 6 | 众建筑 | 2017 | 北京 | 18 | 中欧睿意 | 2020 | 上海 | |

| 7 | bottle dream | 2017 | 上海 | 19 | 好瓶 | 2020 | 上海 | |

| 8 | 斯珂特教育 | 2018 | 深圳 | 20 | 达能生命营养早期大中华区 | 2020 | 上海 | |

| 9 | 展培 | 2018 | 北京 | 21 | 复观律所 | 2020 | 上海 | |

| 10 | 探月学院 | 2018 | 北京 | 22 | 无奇不游 | 2020 | 上海 | |

| 11 | 聪明空气 | 2018 | 北京 | 23 | learing leaders | 2020 | 上海 | |

| 12 | 朗力养老 | 2019 | 成都 | − | − | − | − | |

| 注:该表带灰色阴影的共益企业表示该机构同时也获得了中国社会企业认证。数据采集时间截至2020-09-27。“第一反应”为我国大陆地区第一家(2016年)获共益企业认证的机构,2018年再次认证,但是它用于参加中国社会企业认证的名称为“上海救要救信息科技有限公司”,不过在第一反应的官方网站上有指出其为“中国首批认证的社会企业,全球第一家获得‘共益企业/B型企业’认证的大陆企业”(https://www.sos919.com.cn/contact.html#company)。 资料来源:共益企业中国官方微信公众号“BCorps共益企业”、历届中国社会企业认证数据。 |

||||||||

|

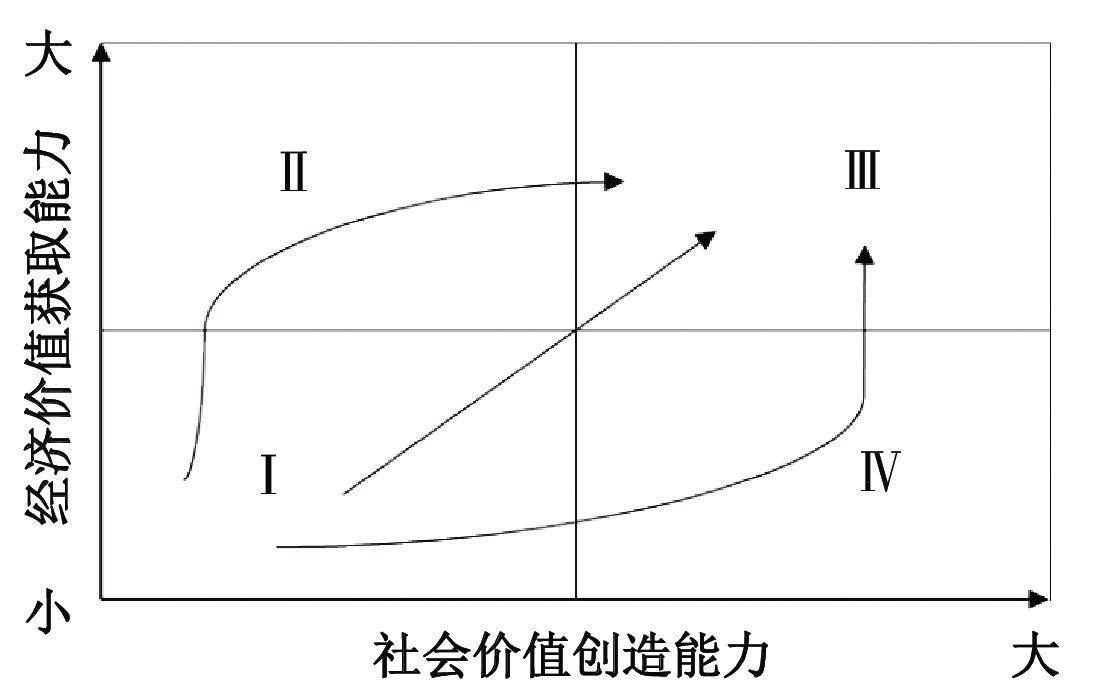

| 图 4 基于不同类型价值追求的组织混合光谱(诊断后) |

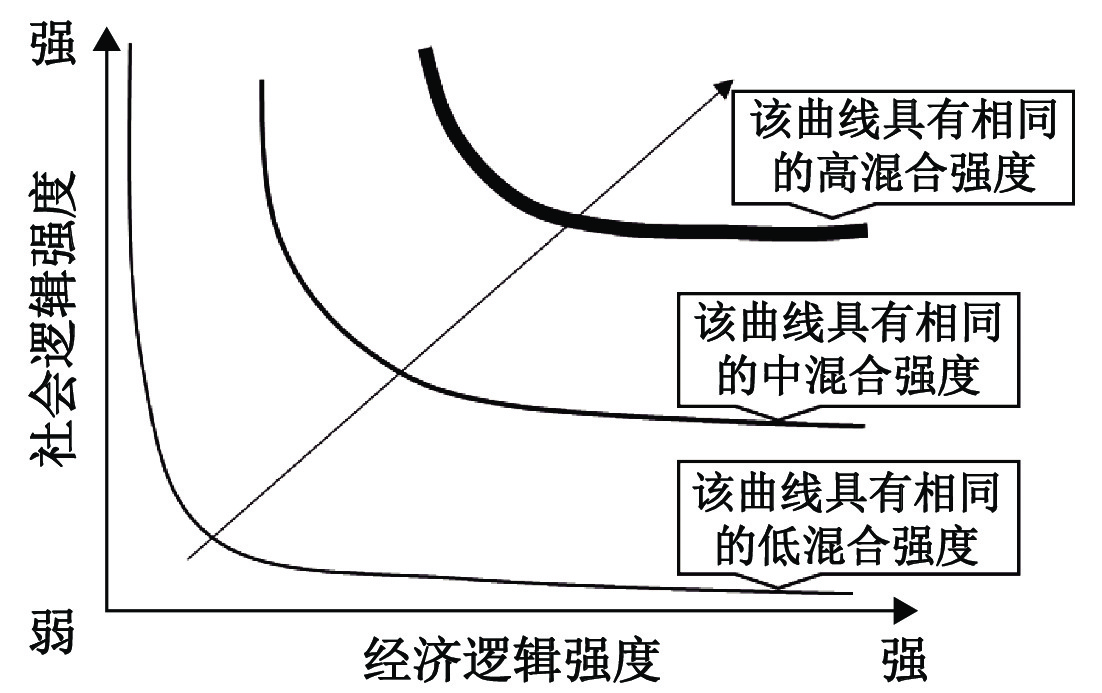

社会企业与共益企业同作为混合组织,其体内兼含社会逻辑和经济(市场)逻辑,而这两种逻辑具体呈现何种分布状态,以及这种分布对组织的双重价值创造的影响如何,可以借鉴Shepherd等人(2019)提出的混合组织分析框架寻求解释。他们通过混合的相对性(hybrid relativity)——组织体内多元制度逻辑的分布情况和混合的强度(hybrid intensity)——组织体内经济逻辑与社会逻辑所具有的活力(vigor)两个维度,建构了等混合逻辑强度曲线(见图5)。即社会逻辑与经济逻辑均衡型混合组织(高相对混合)分布在图5中左下—右上箭头穿过的地方,往箭头左右两侧,混合逻辑分布将偏向其中一种制度逻辑(低相对混合);另外,同一曲线上的混合逻辑强度相同,越靠右上方的曲线的混合逻辑强度越高。这意味着一个经济逻辑和社会逻辑都很强的组织,其混合逻辑强度也很高,相比于低混合逻辑强度的组织,更有可能扩大规模以拓展其社会和经济使命。那是否也意味着社会逻辑强度与经济逻辑强度都很低的混合组织就没有意义呢?当然不,该组织创造的双重价值要根据其从事的行业、服务的人群、运营者意向等多角度考虑,比如为特定社区服务的混合组织,它产生的社会影响力和创造的经济价值将受到社区条件限制,也许它创造的双重价值很低,但是也很有意义(Shepherd等,2019)。基于此,如果把共益企业与社会企业置于同一等混合逻辑强度曲线中,共益企业位于坐标轴中间偏右上角的位置(见图6a),那么社会企业则应广泛分布在图6b而不是图6a的位置。

|

| 资料来源:Shepherd等(2019)。 图 5 等混合逻辑强度曲线 |

另外,从等混合逻辑强度曲线还可以看出,即使在社会逻辑占主导的混合组织中,也可以创造高阶社会价值和经济价值,而不必定导致社会性议题的商业化运作失败。那么也就是说,社会企业的社会逻辑为主、市场逻辑为辅的制度安排与其造血能力不足、双重价值创造不力、社会治理效果不佳之间存在伪因果或虚假因果关系。社会企业体内的社会逻辑与经济逻辑张力,不是社会企业特有的,而是混合组织面临的共同难题(刘玉焕等,2020),包括共益企业。这种张力不会因为多元制度逻辑的均衡分布而消除,混合组织范式(本体论)决定了社会企业或共益企业都需要策略性地管理和平衡组织内部的多元制度逻辑张力以实现可持续发展(Jay,2013;Battilana等,2015;Stubbs,2017a,b;Blonk等,2020)。有实证研究不但证明了社会企业能够整合其体内的混合制度逻辑来持续提供公共服务(Powell等,2019),而且还论证了社会逻辑主导并没有成为社会企业商业化运作的阻碍,反倒是为其商业化运作增加了合法性,比起有更多商业背景的社会企业,缘起于社会背景的社会企业在平衡不同制度逻辑上表现更好,且具有更浓厚的商业印记(Pache和Santos,2013)。在社会治理中,肖红军和阳镇(2018)笔下的社会企业之所以如此跛脚而无用、共益企业如此均衡而有力,是因为其文主要从混合组织运作不佳的一面,以及用运作不良部分的社会企业代替了社会企业的整体形象,而选择混合组织中运作良好的一面,以及运作绩效更佳的共益企业来与社会企业进行比较,这也就是第三组用部分替代整体的论证偏误。如此操作,二者的社会治理成效分殊显而易见。

综上,鉴于肖红军和阳镇(2018)论证社会企业失灵的逻辑起点及中间环节皆存在漏洞,保守来讲,社会企业是否失灵还不能下定论;同时,肖红军和阳镇(2018)论证共益企业作为社会企业失灵的替代路径的过程也有多处逻辑问题,进一步表明社会企业是否失灵不能妄下结论。

四、让社会企业更有意义尽管本文论证了社会企业失灵存在误判,但是肖红军和阳镇(2018)指出的社会企业缺陷不应该回避,现实中的确存在运作绩效不佳和治理效能不济的社会企业。社会企业作为一种新型混合组织,由于新生弱性(liability of newness),在发展及社会治理的过程中难免会遇到困境。我们不能因为社会企业存在这些问题就将其完全抛弃,一种建设性的做法是,如何更加客观、全面地去认识社会企业,发挥它作为混合型社会治理主体的比较优势。

(一)完善论证社会企业价值的路径

社会企业处在组织范式发展的早期阶段,缺乏一套共识性的话语体系、叙事逻辑、理想类型等认识论(Nicholls,2010),其组织属性和身份特征未成为公众的默认期待(Hsu和Hannan,2005)。因而直到目前,社会企业的研究侧重讨论社会企业的合法性与合法化,论证作为一种新型组织,具有相对于传统非营利组织和商业组织的比较优势,建构属于社会企业的身份特征。这其中又可分为两种研究视角:组织的内部治理和影响组织成长的环境(罗文恩和黄英,2018a)。前者讨论社会企业何以融合两种竞争性制度逻辑创造双重价值,如策略性地管理社会企业的资金来源、人力资源、协作机制、组织文化、法律结构、利润分配等等(Battilana和Dorado,2010;Pache和Santos,2013;Doherty等,2014;Battilana等,2015),以调和两种相悖的运作逻辑,避免双重目标冲突、组织使命漂移(mission draft)等(Young和Kim,2015;刘玉焕等,2020;宋程成和任彬彬,2020)。后者探讨社会企业所处的场域何以影响社会企业的身份建构和可持续发展,如组织生态系统视角下,系统中诸如政府、银行及基金会、大型研究网络、商业组织等资源占优者,及其间的互动如何建构社会企业生长的外部环境和提供可持续发展的外部支持(Nicholls,2010;罗文恩和黄英,2018a,b,2019);或者是社会创业主体,通过话语选择、社群连结等方式,把持有相同信念的个体勾连在一起,组建持续互动的网络,从而创造集体信仰和价值,以实现社会企业身份的共同建构(Thompson等,2018;Dentoni等,2018)。

上述两种分析视角皆把社会企业视作“治理的受动者”——被治理的对象,通过组织自身或借助外部支持条件进行身份的话语建构,以证明其是一种能够融合不同制度逻辑的新型组织,然后基于这一前提推论社会企业是一种更具效率的社会服务提供和双重价值创造的实践。但是仅从价值理念和组织内部运作绩效上建构社会企业的社会治理叙事,例如通过诸如“双重或三重底线”等话语,以简单、“神奇”的方式将社会目标和经济目标整合起来,容易把社会企业推向一种“准宗教”或“救世主”形象。虽说这种叙事逻辑会对主流的治理结构形成挑战,但是主流的治理结构可能会反过来嘲笑这只是一种低效、缺乏创新或“反商业倾向”的“自命不凡”的行为而已(de Mendiguren Castresana,2013)。肖红军和阳镇(2018)就从低效视角对社会企业进行了批判。故此,为了证明社会企业能够实现成长性混合及其存在的价值,除了阐明它可以融合竞争性制度逻辑和具有创造双重价值的属性外,还需要指出社会企业具备“生育能力”和“生存能力”(McMullen,2018)。若用库恩(Kuhn)的范式话语表达,社会企业范式的建立,不但需要在社会问题诊断上卓有成效,还需具备将诊断转化为治疗行动的规范性优势(Kuhn,2012;Shaw,2013)。

尽管社会企业研究还存在另外一种研究途径:作为“治理施动者”的社会企业,与“治理受动者”相对,即将社会企业视为解决社会问题的一种治理主体,而不是被治理对象,着重探讨社会企业参与社会治理、解决社会问题的过程与实际产出,通过社会企业创造的实质性价值论证社会企业对社会的价值。但是目前从这一途径来研究社会企业还比较新,产出的研究成果相对较少。例如在2020年9月由中国人民大学承办的两场以社会企业为主题的学术型研讨会上,只有约两成入选文章(包括主旨演讲)从治理施动者角度来探讨社会企业,治理受动者研究途径却占到了约六成。⑦

在未来的研究中,可重视从治理施动者途径来建构社会企业的合法性。因为该视角具有高度的域外互动性,以弥补现有研究的不足。治理受动者研究途径通过“解剖”社会企业自身,阐明何为社会企业;而治理施动者研究途径,则是透过社会企业在与社会的互动过程中产生的结果及其比较,来凸显社会企业的组织属性与特征,体现社会企业的价值。具体地,存在两条有意义的研究进路,一是探索社会企业创造社会价值的因果机制,即关注社会价值是如何被社会企业利用商业手段创造出来的。这与探讨融合竞争性制度逻辑相似,但是社会价值的创造机制研究指向组织外部的社会治理绩效,而制度融合研究指向组织内部的运营绩效。在研究方法上可借助“过程追踪法”(process tracing methods)(Beach和Pedersen,2013,2019),选择独特的社会企业进行社会治理的实践,透析特定的社会问题是如何在行动者及其活动中被解决的。

二是讨论社会企业社会价值创造的结果,包括价值的类型、层级、测量与评估等。在价值的类型研究上,认知和识别社会企业创造的价值为什么会被认为是“社会的”,在价值多元的情况下,能否进行类型化?进一步,这些多元价值可以排序吗?是否可以用“价值金字塔”来进行概念化?以判断社会企业创造了什么层级的社会价值。如果把社会价值分为三个层级:产品或服务提供的社会性、群体网络建构的社会性、高阶社会价值创造的广泛性,以工作整合型社会企业为例,当前大部分这类社会企业融合了前两个层次(Defourny和Nyssens,2017)。在社会价值的测量与评估研究上,开发价值测量与评估工具。社会企业创造的是混合价值,与单就经济价值测量相比,存在一定难度,但可以从公共部门的公共价值测量与评估中得到借鉴。公共价值测量也被认为是一项复杂的工作,公共价值研究者通过借鉴私人部门的价值测量工具,开发了公共价值账目、公共价值计分卡、公共价值链等工具,为公共价值的测量与评估提供了出路(Moore,2013;徐国冲和翟文康,2017;黄英等,2021)。那么,社会企业是否可以从中得到启示呢?在研究方法上,重点考虑比较研究,把社会企业的社会价值创造过程、结果,与传统非营利组织和商业组织进行比较,用比较的事实和数据说话,社会企业提供社会服务的效率和实践有道德的商业是不是在“王婆卖瓜,自卖自夸”?从中验证社会企业创造的双重价值都是低阶均衡的吗?社会企业是一种有效的社会治理主体吗?

(二)丰富社会企业的社会治理形式

另外需要指出,本文特别认同肖红军和阳镇(2018)所说的“企业社会责任具有社会治理功能”这一观点(肖红军和阳镇,2018)。如果企业能积极地将这一功能发挥,那么社会上的贫困、愚昧、教育等问题将因企业组织的庞大规模、雄厚力量、专业知识、强大能力加持而更好地得到解决(彼得•德鲁克,2014)。其实这不但对具体的社会问题解决有助益,而且还可能撬动社会经济运行的宏观制度结构变革。因为自工业化以来,人类社会发展的资源及力量更多地倾向了商业或经济。现实社会被经济个人主义(economic individualism)所主导,它根植于以斯密放任自由(laissez-faire)与边沁功利主义(utilitarianism)的信条,强调个人自由和作为生产者与消费者的个体角色,过于重视经济效率和增长,对经济价值和个人利益的追求甚于社会价值和公共利益(Bozeman,2007)。企业社会责任之社会治理功能的积极发挥,有助于“超越那种对社会利益完全无知的市场模型,让社会责任作为一种非商品价值在市场经济中获得与其他更容易量化的经济或货币价值并驾齐驱的地位”(迈克•费恩塔克,2014),从而推进目的型经济(intentional economy)⑧和目的型企业(organizations with purpose)建构(Hollensbe等,2014)。到时,“所有的组织将通过它们的公共性维度(即它们所表达的由公共而非私人界定的公共价值的程度)得到评价”(罗伯特•B 登哈特,2011)。

具体地,在以何种形式参与社会治理上,肖红军和阳镇(2018)是在本体论为组织的层面上来讨论的,即从经济组织向混合组织变革(组织范式类型转变)的情况下发挥企业社会责任的社会治理功能,并将承载CSR的合意组织范式指向了共益企业。不过需要指出,经本文论证分析发现社会企业失灵存在误判,实际上社会企业在社会治理效率效果上并不那么不堪,所以不仅是社会企业中的共益企业部分,整个社会企业种群都可作为企业践行社会责任的组织范式选择。鉴于社会企业的多样化类型,将大大拓展实务者的商业向善路径。

另外,社会企业还可通过本体论为组织行为的途径来解决社会问题。即是说,社会企业虽为混合组织,但当以CSR的形式存在于商业组织时,其本体论就多了一层组织行为的意涵(Palakshappa和Grant,2018)。如我国台湾地区的华硕电脑股份有限公司与我国台湾喜憨儿基金会合营的烘焙坊,华硕提供场地、为身心障碍员工支付薪水,喜憨儿基金会负责身心障碍员工的技能培训、产品开发与设计等,这家烘焙坊既是一家社会企业,同时也是华硕的CSR。再如,我国香港中华煤气公司和当地最大的非营利机构东华三院合营的“煮送易”(CookEasy)社会企业,就可以算是中华煤气公司的CSR。⑨而且这一形式可能同时也是一种混合价值合作生产制度安排,这时社会企业的社会治理行动除了本身的混合属性外,其背后并行存在社会逻辑主导和市场逻辑主导两股治理力量的支持,这与单把社会企业作为分析单位来探讨其社会治理价值相比,具有独特的资源场域、能量场域优势。

社会企业的这两类社会治理形式具有内在联系性。在经济组织中,当以社会企业方式存在的CSR从嵌入型演化为内生型,形式二就转变成了形式一(肖红军,2020)。从进路一来撬动社会经济宏观制度变革可能更为彻底,或者更为合意。不过目前来看,社会企业本身不是一个成熟的组织范式,坚持社会企业治理社会的多元化形式立场具有更强的现实意义。因为于复杂的社会现实中,“没有哪种治理结构在任何情况下对任何服务都行之有效”(罗茨•R A W,2016),实务者需要根据自身情况与面对的社会问题类型选择合适的社会治理形式,最终目标是解决社会问题(ends),合适的治理形式(means)有助于治理目标的达成(Stubbs,2017a)。

最后值得一提的是,本文虽然加强了社会企业与CSR之间的联系,但并不意味着放松鉴别社会企业的标准,“企业社会责任战略可能会导致社会企业的建立,但如果社会商业的概念在一系列与社会相关的举措中被稀释,它将失去很多”(Defourny和Nyssens,2017)。不管在什么时候都需要切记,社会企业为什么是“社会的”。

五、结论与展望(一)社会企业失灵存在误判

社会企业失灵出自肖红军和阳镇2018年发表在《中国工业经济》上的一篇文章,指社会企业作为一种混合组织范式的社会治理主体,由于其以社会逻辑为主、市场逻辑为辅,不能将两种竞争性制度逻辑进行有效整合,最终会导致其在社会治理上的效率效果不佳。为了破解社会企业的社会治理的低效性,肖红军和阳镇(2018)提出了社会企业失灵的替代路径——共益企业。经过本文的论证分析,肖红军和阳镇(2018)理解的社会企业只是社会企业中的一种类型,而且把属于社会企业的共益企业部分从社会企业中完全剥离。鉴于这些认知偏差,使得该文在推论社会企业失灵的逻辑起点、混合逻辑的运作情况、替代路径的选择等方面都存在问题,所以社会企业失灵更有可能是一种误判。

但是我们不能回避肖红军和阳镇(2018)对社会企业的批评,现实中的确存在运作绩效不佳和社会治理效能不济的社会企业,为了更好地发挥社会企业作为混合型社会治理主体的角色,本文提出了两方面建议:一是从学术研究上完善论证社会企业合法性的路径,重视从治理施动者进路来探讨社会企业的社会治理价值,推进社会企业的组织范式建构。二是在社会企业范式建构的前范式阶段,建议社会企业以多样化形式(组织、组织行为、合作生产)参与社会治理,用形式的多样性,增加社会问题被解决的可能性。

(二)研究展望

社会企业的社会治理价值是一个值得持续关注的议题,未来的研究议程至少可从以下两个方面着手:一是通过实证研究途径为社会企业的社会治理价值寻求更多的经验支撑。本文主要是从理论层面上论证了社会企业失灵存在误判,若能从经验材料中获得更多证据,论证的效度更佳。二是在社会企业与共益企业之间开展深入的比较研究。不管是在理论上还是在实践中,这两个概念既令人着迷,又让人困惑,学术界和实务界对二者的认知也未达成共识。本文由于论证目的和文章篇幅限制,对共益企业的论述相对较少,未来在二者之间开展全面深入的比较分析,有助于更精确地定位各自的社会治理角色和价值。

最后,本文呼吁,在从事社会科学研究的过程中,我们应该谨慎论证,避免出现一些不必要的误判。社会科学研究本来就因为存在价值因素而拉远了与科学的距离(赫伯特•A 西蒙,2004),如果连事实判断也做不好,何以促进社会科学知识的增长?在管理学研究领域,像社会企业这样的新的组织形态,尚处在范式建构的前范式阶段,学者则是推进社会企业范式建构的重要力量,在这个过程中,“我们需要严谨的理论建构和细致的实证检验”(Nicholls,2010)。但是由于个体的有限理性,在单篇文章中,往往只能做到片面的深刻(刘军强,2020),这时就需要发挥学术研究共同体的作用,从不同视角提供多样化解释,特别是竞争性解释,以推进社会企业的理论建构与发展。

① General Assembly. Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development [EB/OL].

② 宋程成. 论社会企业为什么不应该存在[EB/OL].

③ 在肖红军和阳镇(2018)的原文中,作者把B-Lab认证的“B Corporation”写成了“Benefit Corporation”,后者是美国的一种公司法律形式(Stubbs,2017a)。二者有关联之处,但是不能等同。一是在名称上,“B Corporation”全称为“Certified B Corporation”,其中的“B”在英文中并没有具体指代的词(Susmita Kamath,美国Certified B Corporation BIA事业部,2020-07-15),所以B Corporation不等于Benefit Corporation。中文翻译上,徐君(2012)依其全称将B Corporation译为“获认证的B公司”;在中国台湾地区被译为“B型企业”;中国大陆地区的共益企业倡导团队为“B”赋予了“Benefit”的含义,将其译为“共益企业”(姜宇霏,中国大陆地区共益企业倡导团队项目经理,2020-07-14),也即肖等人的研究对象,为了便于与肖等人对话,本文采用“共益企业”的译法。“Benefit Corporation”常见于研究社会企业法律形式的文献中,大概有这些译法:“受益公司”(徐君,2012)、“公益公司”(樊云慧,2016)、“共益公司”(王世强,2013;赵萌和郭欣楠,2018)、“共益型公司” ,取这些翻译的最大公约数,本文使用“共益公司”指代“Benefit Corporations”。二是在时间上,B Corporation 在2007年就面世了,Benefit Corporation 2010年后才在美国个别州通过立法(Page 和 Katz,2011)。两者的比较具体参见Benefit Corporation的官方网站:https://benefitcorp.net/businesses/benefit-corporations-and-certified-b-corps?_ga=2.160204093.1868086287.1594740820-310752885.1592250577.

④ “社会目的公司”是赵等人区分的一类社会企业。这类社会企业的特征:工商注册;全部或主要依靠市场经营收入,允许少部分政府资助、政府购买、民间捐赠或民间资助;分红政策自由。

⑤ 姜宇霏,中国大陆地区共益企业倡导团队项目经理,2020-07-14。

⑥ 笔者还当面与同时获共益企业认证和社会企业认证的机构的创始人,以及社会企业研究专家交流过社会企业与共益企业之间的关系,他们认为二者差不多,更倾向于把共益企业视为社会企业中的一种类型,前者寓于后者之中。本文采用更保守的策略,暂且以图4的形式表示二者的关系。

⑦ 这两场学术研讨会分别是:“社会创业与社会创新学术论坛”(2020-09-19)(英文),共报告了9篇文章;“第二届社会创业青年论坛”(2020-09-26)(中文),共报告了27篇文章。

⑧ 加拿大“社会创新中心”(Centre for Social Innovation)创办人暨执行长 Tonya Surman 在“第二届(2019)亚太社企高峰会”上所做的主题演讲提出的观点。

⑨ 这里涉及在经济组织范式下,企业践行社会责任的不同模式。如在“第一届中国人民大学社会创业与社会创新在线论坛之‘聚浪’社会企业家精神论坛”上(2020年9月20日),《南方周末》中国企业社会责任研究中心主任孙孝文分享了企业履行社会责任的两种模式,一是项目模式,如阿里巴巴集团的“人人公益平台”、中国建设银行的“善融扶贫商城”;二是社会企业模式,如海航集团的“自强洗衣社”、腾讯的“为村”、碧桂园的“碧乡”、华润的“希望小镇”等。另外强调,本文认为不能简单判断CSR是否属于社会企业。从本体论上看,CSR和社会企业的确不同,前者是组织行为(企业行为),后者是组织,两者的相似之处主要体现在认识论上,如都可借助市场机制创造社会价值和进行社会治理(Palakshappa和Grant,2018)。比较的前提是对二者进行“单位同质化”:把CSR切换到组织视角,这时CSR就有可能是社会企业,表现为内生或嵌入两种类型,分别对应上述社会企业参与社会治理的第一种形式和第二种形式。

| [1] | 肖红军. 共享价值式企业社会责任范式的反思与超越[J]. 管理世界, 2020, 36(5): 87–115, 133. |

| [2] | 肖红军, 阳镇. 共益企业: 社会责任实践的合意性组织范式[J]. 中国工业经济, 2018(7): 174–192. |

| [3] | 肖红军, 阳镇, 焦豪. 共益企业: 研究述评与未来展望[J]. 外国经济与管理, 2019, 41(4): 3–17, 30. |

| [4] | Beach D, Pedersen R B. Process-tracing methods: Foundations and guidelines[M]. 2nd ed. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2019. |

| [5] | Blonk L, Huijben T, Bredewold F, et al. Balancing care and work: A case study of recognition in a social enterprise[J]. Disability & Society, 2020, 35(6): 972–992. |

| [6] | Chen X J, Kelly T F. B-Corps—a growing form of social enterprise: Tracing their progress and assessing their performance[J]. Journal of Leadership & Organizational Studies, 2015, 22(1): 102–114. |

| [7] | Defourny J, Nyssens M, Brolis O. Testing social enterprise models across the world: Evidence from the “international comparative social enterprise models (ICSEM) project”[J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2020: 1–21. |

| [8] | Defourny J, Nyssens M. Fundamentals for an international typology of social enterprise models[J]. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 2017, 28(6): 2469–2497. |

| [9] | Dentoni D, Pascucci S, Poldner K, et al. Learning “who we are” by doing: Processes of co-constructing prosocial identities in community-based enterprises[J]. Journal of Business Venturing, 2018, 33(5): 603–622. |

| [10] | Doherty B, Haugh H, Lyon F, et al. Social enterprises as hybrid organizations: A review and research agenda[J]. International Journal of Management Reviews, 2014, 16(4): 417–436. |

| [11] | Hollensbe E C, Wookey C, Hickey L, et al. Organizations with purpose[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(5): 1227–1234. |

| [12] | Kuhn T S. The structure of scientific revolutions[M]. 4th ed. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2012. |

| [13] | McMullen J S. Organizational hybrids as biological hybrids: Insights for research on the relationship between social enterprise and the entrepreneurial ecosystem[J]. Journal of Business Venturing, 2018, 33(5): 575–590. |

| [14] | Pache A C, Santos F. Inside the hybrid organization: Selective coupling as a response to competing institutional logics[J]. Academy of Management Journal, 2013, 56(4): 972–1001. |

| [15] | Powell M, Gillett A, Doherty B. Sustainability in social enterprise: Hybrid organizing in public services[J]. Public Management Review, 2019, 21(2): 159–186. |

| [16] | Shaw R. Another size fits all? Public value management and challenges for institutional design[J]. Public Management Review, 2013, 15(4): 477–500. |

| [17] | Shepherd D A, Williams T A, Zhao E Y. A framework for exploring the degree of hybridity in entrepreneurship[J]. Academy of Management Perspectives, 2019, 33(4): 491–512. |

| [18] | Stubbs W. Sustainable entrepreneurship and B corps[J]. Business Strategy and the Environment, 2017a, 26(3): 331–344. |

| [19] | Stubbs W. Characterising B Corps as a sustainable business model: An exploratory study of B Corps in Australia[J]. Journal of Cleaner Production, 2017b, 144: 299–312. |

| [20] | Thompson T A, Purdy J M, Ventresca M J, et al. How entrepreneurial ecosystems take form: Evidence from social impact initiatives in Seattle[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2018, 12(1): 96–116. |