2021第43卷第6期

2.河南财经政法大学 金融学院,河南 郑州 450000;

3.中国社会科学院 研究生院,北京 102488

2.School of Finance, Henan University of Economics and Law, Zhengzhou 450000, China;

3.Graduate School, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 102488, China

Wind统计数据显示,我国国内并购涉及金额已经从2001年的282亿元,增长至2019年的22118亿元,并购总规模增长了7798%。其中,超过70%的并购交易以溢价支付结束,即并购方企业的支付价格高于目标企业的市场价值。并购溢价在发达国家同样十分普遍,溢价水平一般在30%至50%之间(Eckbo,2009)。然而,大部分企业在溢价并购后一段时间内会出现股价下跌或者收益降低的现象,即“赢者的诅咒”(Baker等,2012),为何大量企业仍愿意溢价支付?

并购中这一普遍存在的“反常”现象获得广泛关注,探索并购溢价成因的文献也层出不穷。回顾历史文献,学者从以下理论视角来解释并购溢价:一是资源基础观,即并购方企业的溢价支付意愿来源于被并购企业未来的协同价值创造潜力(Wernerfelt,1984;Barney,1988)。二是信息不对称理论,并购方与目标企业(被并购企业)之间存在较强的信息不对称,目标企业为获取高收益会尽可能“粉饰”其财务报表,并购方企业因难以获取准确全面的信息而倾向于高估目标企业的潜在价值(江珊等,2016;赵红霞,2016;孙淑伟等,2017)。三是委托代理理论,该理论认为追求自身利益最大化的企业高层会希望通过支付高溢价来获取声誉、薪酬等红利(Jensen,1988;陈志斌等,2017)。然而,以上三种理论视角都建立在理性人假设和理性预期的基础之上,忽略了企业高层管理者的个体异质性对并购决策的影响。

根据高阶梯队理论(upper echelon theory),企业高层管理者是企业的代言人,在企业决策过程中发挥着关键作用(Hambrick和Mason,1984)。Hayward 和Hambrick(1997)进一步强调了从高管个人认知偏差视角出发研究并购溢价成因的重要性。Kahneman等(2019)指出很多管理决策是在信息缺失的情况下做出的。在进行并购定价决策时,CEO并非完全理性的,他们会根据自身信息处理和分析能力进行主观判断(Zhu和Chen,2015)。于是,产生了另一种理论视角——个体行为理论。以社会心理学和行为经济学为支撑的个体行为理论颠覆了理性人的传统假设,认为并购溢价源于CEO个体的认知偏差和心理偏差(Thaler,1988;Malmendier和Tate,2005;Aktas等,2016;潘爱玲等,2018)。现有研究主要考虑两类CEO个体认知偏差。一是CEO过度自信(Roll,1986;Brown和Sarma,2007;Malmendier和Tate,2008),与之相关的概念还包括CEO自恋(Aktas等,2016)。过度自信的CEO过分相信自己的信息处理和分析能力,认为自己已经十分了解标的企业的价值创造潜力,支付高溢价不但能够提升股东信心,同时也彰显了自身能力。二是锚定偏差(Malhotra等,2015;陈仕华和李维安,2016)。并购方CEO在进行并购定价决策时,会受到同一市场或行业中其他企业支付溢价的影响。如果同行业或市场中大部分企业都支付溢价,CEO在并购定价时也会参考这一定价趋势。傲慢理论可以应用到所有决策情景中,但是其在不同决策情境中的解释力差别较大,理论难以一般化。例如,过度自信的CEO也会参与组建战略联盟的决策,但是战略联盟中却很少出现类似溢价的“反常”现象。而锚定偏差理论依赖于外部环境对企业CEO决策的影响,如果企业属于新兴行业,可参考的同行企业很少,此时我们很难用锚定偏差理论来解释并购溢价的形成。

李彬(2015)将并购溢价分为资产评估溢价和所有权转移溢价。然而,无论是基于理性人假设的资源基础观、信息不对称理论和委托代理理论,还是基于CEO过度自信和锚定偏差的个体行为理论,都是从资产评估的角度来解释溢价的成因。目前的研究都忽略了并购中发生的一个重要事实——所有权的转移。当所有权发生转移时,就不能忽略个体所有权偏差对其定价决策的重要影响(Dommer和Swaminathan,2013)。所有权不仅仅包括实际所有权,也包括心理所有权,后者的产生源于交易主体对交易标的产生的心理联结。企业并购是一个复杂且耗时的过程,并购方企业在并购公告发布之前会投入大量人力和物力对目标企业进行筛选、访问、调查、交流等,企业CEO也会投入很多时间与精力。在这个过程中,并购方CEO会逐渐形成对标的企业的心理联结,放弃标的企业的机会成本很高,为避免失去标的企业的未来所有权,即心理所有权,并购方CEO溢价支付的意愿会高于标的企业的市场价值,即溢价支付。这也解释了为什么在并购事件相关新闻中,常用“煮熟的鸭子飞走了”来形容并购方并购失败。这种因不愿损失“心理所有权”而愿意支付溢价的行为被行为经济学家概括为伪禀赋效应,其核心内涵包括心理所有权和损失厌恶(Kahneman和Tversky,1984)。由于无法直接度量不同CEO的伪禀赋效应差异,本文考虑采用CEO家族属性作为代理变量。根据委托代理理论和社会情感财富理论,家族成员CEO更容易对标的企业产生心理所有权,并且其损失厌恶心理更强(Gómez-Mejía等,2007),因此本文认为家族成员CEO比职业经理人CEO(非家族成员CEO)表现出更强的伪禀赋效应。

在考虑其他可能会影响并购溢价的因素的同时,本文旨在通过对比家族成员担任CEO的企业与非家族成员担任CEO的企业并购溢价的差异来验证伪禀赋效应在并购中的作用,为广泛存在的并购溢价提供一个新的理论解释。此外,还考虑了并购方竞争者数量、相对并购规模以及并购时长对CEO家族属性和并购溢价关系的调节作用。基于我国A股上市公司2003—2018年间1321个溢价并购事件,通过两阶段最小二乘(IV-2SLS)估计方法来控制潜在内生性问题,本文的实证结果发现:(1)与非家族成员担任CEO的企业相比,家族成员担任CEO的企业会支付更高的并购溢价。(2)并购方企业潜在竞争者越多、并购相对规模越大,或者并购持续时间越长,CEO家族属性与并购溢价之间的正相关关系越强。

本文从以下四个方面对现有研究做出了贡献。第一,突破了传统基于理性人和理性预期假设的理论框架,探索CEO个体认知偏差对其并购定价决策的影响,对从个体行为视角出发探讨企业决策的研究做出了贡献(张双鹏和周建,2018)。具体来说,不同于以往聚焦资产评估溢价的研究,本文从所有权转移这一重要事实入手,考虑CEO的所有权认知偏差——伪禀赋效应在并购定价决策中的作用,丰富了并购溢价相关理论研究,为溢价这一“反常”现象的产生提供了一个新的理论视角。第二,通过比较CEO家族属性对企业并购决策的影响,将家族企业相关文献与并购文献研究相结合,拓展了家族企业的研究边界。第三,将并购研究中一直被忽视的时间因素纳入考虑范畴,并考察了潜在竞争者、并购规模和并购持续时间三个因素对并购中伪禀赋效应的调节作用,丰富了现有关于并购溢价的研究。第四,控制了目标企业管理效率相关变量对并购定价决策的影响。并购并非买方企业一厢情愿的独角戏,卖方企业的管理效率也会影响企业的议价能力,但是现有文献往往忽略卖方企业在并购定价决策中的话语权。

二、文献回顾、理论基础及研究假设(一)文献综述

关于并购溢价的理论解释,现有研究提供了四个不同的理论视角。第一,资源基础观(resource-based view,RBV)。该视角认为企业进行并购的动机是为了获取互补性资源,以提高企业并购后的有机合成价值创造(synergistic value)和竞争力(Wernerfelt,1984;Barney,1988),因此收购方企业关注的是企业的潜在价值,而非当前市场价值。这从一定程度上解释了为什么收购方企业的并购支付价格会高于被收购企业的当前市场价值。资源基础观更多关注的是被收购方未来的潜在成长价值,因此被收购方企业的自身因素如年龄、所处行业、规模、成长机会等就成为影响并购溢价的重要因素。例如,孙淑伟等(2017)发现中国企业在收购国外的敏感行业企业时,支付的溢价较高。进军敏感行业如采掘业、石油加工及炼焦业、重要基础设施及通信服务业等对我国企业而言是获取自然资源及战略资源(如先进技术等)的重要途径,因此企业愿意为目标企业支付更高的溢价。

第二,信息不对称理论。并购中的核心环节是对被收购方企业进行价值评估,而信息的完全性和准确性是价值评估中的决定因素。由于地理距离、文化差异、行业差异等原因,资产评估机构可能无法完全掌握目标企业的准确信息,而目标企业出于自身利益最大化会尽可能“美化”企业财务报告等文件,最终导致资产评估机构高估其未来潜在价值(周菊和陈欣,2019)。江珊等(2016)、孙淑伟等(2017)发现并购双方文化差异越大,并购方企业支付的溢价水平越高。赵红霞(2016)指出异地并购过程中的信息壁垒可能会加剧并购方和目标方的信息不对称程度,进而导致更高的并购溢价。但是,当我们追溯信息不对称理论的起源,即Akerlof(1970)关于“柠檬市场”的文章,就会发现这一理论解释的弊端。Akerlof(1970)指出在二手车市场中,卖家比买家拥有更多关于产品质量的信息,而买家只能通过市场上的平均价格来判断产品质量。买家因为难以判断卖家产品的质量,因此其最高支付意愿即为平均市场价格。这会导致拥有质量较高二手车的卖家逐渐退出市场,进一步降低二手车市场的产品质量,平均价格也会随之下降,最终真实价值高于平均价格的商品会逐渐退出市场,最后只剩下坏商品。按照这个逻辑,在并购市场中,几乎不可能出现溢价支付的可能。

第三,基于个体机会主义的委托代理理论。在基于经典委托代理理论的现代公司模型中,企业所有权和管理权(控制权)是分离的,CEO(代理人)的首要目的是最大化股东(委托人)利益。所有权与控制权的分离会催生第一类委托代理问题。在实践中,机会主义CEO为了收购获得声誉、权利和薪酬等私人利益,会愿意支付较高溢价以提高收购成功率(Jensen,1988;陈志斌等,2017)。企业可以通过增加独立董事占比来防范CEO做出损害股东或公司利益的行为,以降低第一类委托代理成本。独立董事的知识和经验有助于提高收购方企业对目标企业资产或股权估值的准确性,并且发挥其议价能力的优势,降低收购溢价(孙甲奎和肖星,2019)。除此之外,并购中还可能存在第二类委托代理问题,其根源为大股东和中小股东之间的利益冲突。因为高溢价收购可能会引发收购方财务风险和控制权转移风险,大股东具有更强的降低并购溢价的动机(蒋薇,2020)。因此,收购方企业的股权结构和公司治理水平也会影响企业的并购定价决策,相关因素包括管理层持股比例、独立董事占比以及大股东持股比例等。

第四,基于社会心理学的个体行为理论。以上传统并购理论是在有效市场假说基础上发展起来的,遵循理性人基本假设(Malkiel和Fama,1970),认为企业高层管理者都是同质的,忽略了企业高层异质性对企业并购的影响。但是行为经济学的发展颠覆了基于理性人假设的传统经济理论。如果决策者(包括企业高管和投资者)都是理性的,那么诸如溢价并购等反常现象都不会出现。随着社会心理学和行为经济学的发展,越来越多的学者开始关注高管个体行为因素在企业并购决策中的重要作用(张双鹏和周建,2018;Devers等,2020)。高阶梯队理论强调企业高层管理者对影响企业决策和企业绩效的关键作用(Hambrick和Mason,1984)。在并购研究中,Hayward和Hambrick(1997)率先指出,要理解并购溢价这一反常现象,学者们需要从CEO个体层面开展研究,他们的研究发现CEO过度自信是并购溢价的重要成因。并购交易中,CEO作为并购的决策主体,其个体的认知和心理偏差对于企业决策具有重要影响(Barnes,1984;张洽和袁天荣,2013)。尤其在我国,企业深受儒家等传统文化的影响(王艳和阚铄,2013),并且随着国企改革的不断深化,企业经营决策权下放,CEO的权利和责任配置不对称,进一步加强了CEO在企业决策中的作用(周林子等,2014)。于洪鉴等(2019)指出从CEO个人微观心理特质切入,有助于帮助我们更好地揭示企业在非公开环节进行博弈和谈判的黑箱。

目前从个体行为理论出发探究并购溢价成因的研究主要考虑两类CEO认知偏差:CEO过度自信(自恋)和锚定偏差。自恋作为企业高管的一项常见心理特质(Grijalva等,2015),自20世纪初期就被纳入到并购溢价的相关研究中(如Hayward和Hambrick,1997)。Malmendier和Tate(2005)、Aktas等(2016)以及潘爱玲等(2018)发现过度自信的CEO更容易高估目标企业的潜在价值,进而支付更高的溢价。尽管大部分实证研究都表明CEO过度自信或自恋程度与溢价水平正相关,但是于洪鉴等(2019)采用实验研究方法,发现在并购非公开环节中,收购方CEO自恋程度越高,其议价能力越强,在非公开环节谈判耗时越短,支付的溢价水平越低。锚定偏差被Malhotra等(2015)引入到并购溢价的研究中,认为CEO会通过同行内企业支付的溢价水平来对当前标的企业进行定价。陈仕华和李维安(2016)基于我国的并购实践,发现了CEO锚定偏差在并购溢价决策中的作用。

现有研究基本上是从资产评估的角度来研究并购方企业为什么会高估目标企业的潜在价值。然而,并购溢价不仅包括资产评估溢价,还包括所有权转移溢价(李彬,2015)。资产评估溢价是由于对标的企业表外资产重新确认、计量而产生的溢价,所有权溢价或控制权溢价是一种买方妥协机制,即为被收购企业丧失其控制权而做出的弥补。本文将从所有权溢价的视角出发,探索并购方(买方)CEO所有权偏差(即伪禀赋效应)对并购溢价的影响。

(二)理论基础及研究假设

买方所有权偏差是指为避免损失标的物未来所有权,买方会以高于该标的物市场价格的支付价格完成交易。Ariely和Simonson(2003)首先在线上拍卖(online auction)中发现了买方所有权偏差效应的存在。线上拍卖是一个动态过程,每件拍品的竞拍一般会持续一周,最终成交价格为排名第一竞拍者的出价。研究发现,最终胜出者往往是第一天出价处于领先地位的投标人。这是因为初始过程中出价处于领先地位的投标人对标的物产生了心理所有权,为避免其他竞争者掠夺其即将获得的标的物,该投标人会不断加价以保持其领先地位,尽管最终价格要远远高于其初始预算(李海虹等,2019)。由于在拍卖结束前,买家对标的物的所有权并非实际所有权,而是一种虚拟的心理所有权,因此这种效应也被称为伪禀赋效应或心理所有权偏差效应(Shu和Peck,2011)。买方对标的物的心理所有权一般会在交易持续时间较长、标的物对买方而言较重要,以及买方面临较多竞争者时更加明显。持续时间越长的交易,买方与标的物之间的互动越多,更容易对其产生情感联结和心理所有权(Wolf等,2005)。当标的物对买方而言较为重要时,其损失厌恶心理会更强,为避免未来损失而愿意支付的价格更高(Morewedge等,2021)。当买方面临较多竞争者时,其对标的物的心理所有权会进一步增加(Chatterjee等,2013)。作为一种系统性认知偏差,企业CEO的伪禀赋效应也会影响其决策效率。

1. CEO家族属性与并购溢价:并购中的伪禀赋效应

在并购失败事件的新闻媒体报道中,常常用“煮熟的鸭子飞走了”来形容并购方的状态,这与伪禀赋效应的核心观点不谋而合。企业并购是一个动态过程且持续时间较长,一般均在6个月以上(李长青等,2002)。并购交易过程十分复杂,并购方企业在确定战略发展规划后,一般会经过慎重筛选和考量后在海量企业中锁定标的企业,在这一过程中CEO开始建立对标的企业的情感联系。随着对标的企业尽职调查、多轮谈判等的推进,这种情感联系越来越强,进而导致心理所有权的产生,即“煮熟的鸭子”。为避免“煮熟的鸭子飞走”,并购方可能更愿意支付高于标的企业市场价值的价格来完成并购,即溢价并购。

我们无法将并购事件转移到实验室中,因此很难直接度量不同CEO伪禀赋效应的差别。但是,根据现有文献可以推断,家族CEO比职业CEO(非家族CEO)具有更高的伪禀赋效应。家族CEO更容易萌生对标的企业的心理所有权。家族成员担任CEO的企业中,所有权和控制权高度融合(刘白璐和吕长江,2018),并购主要决策者CEO的个人利益与家族利益、企业利益紧密结合,因此家族CEO对企业的忠诚度更高,机会主义行为较少,企业CEO与股东之间的委托代理成本较低(Amit等,2005)。标的企业的选择是并购方企业CEO根据家族企业自身发展战略审慎决策的结果,这一标的能够帮助整个家族和企业实现更多收益,而这部分收益与家族CEO个人利益息息相关。因此,在筛选标的企业的过程中,并购方家族CEO更容易产生与标的企业的情感联系,逐渐萌生虚拟(心理)所有权。在对标的企业开展尽职调查、估值、制定并购方案细则以及后期的资源整合等环节,家族CEO都会投入更多资源和精力,对标的企业的心理所有权会更显著。为避免其他潜在竞争者“半路截胡”,并购方企业更倾向于支付高价以提高获取标的企业实际所有权的可能性。与之相反,职业经理人的个人利益与企业股东权益往往是分离的,为谋求自身利益最大化,并购方职业经理人可能会接受标的企业给出的种种好处(Hayward和Hambrick,1997),从而降低在并购谈判过程中的要价。

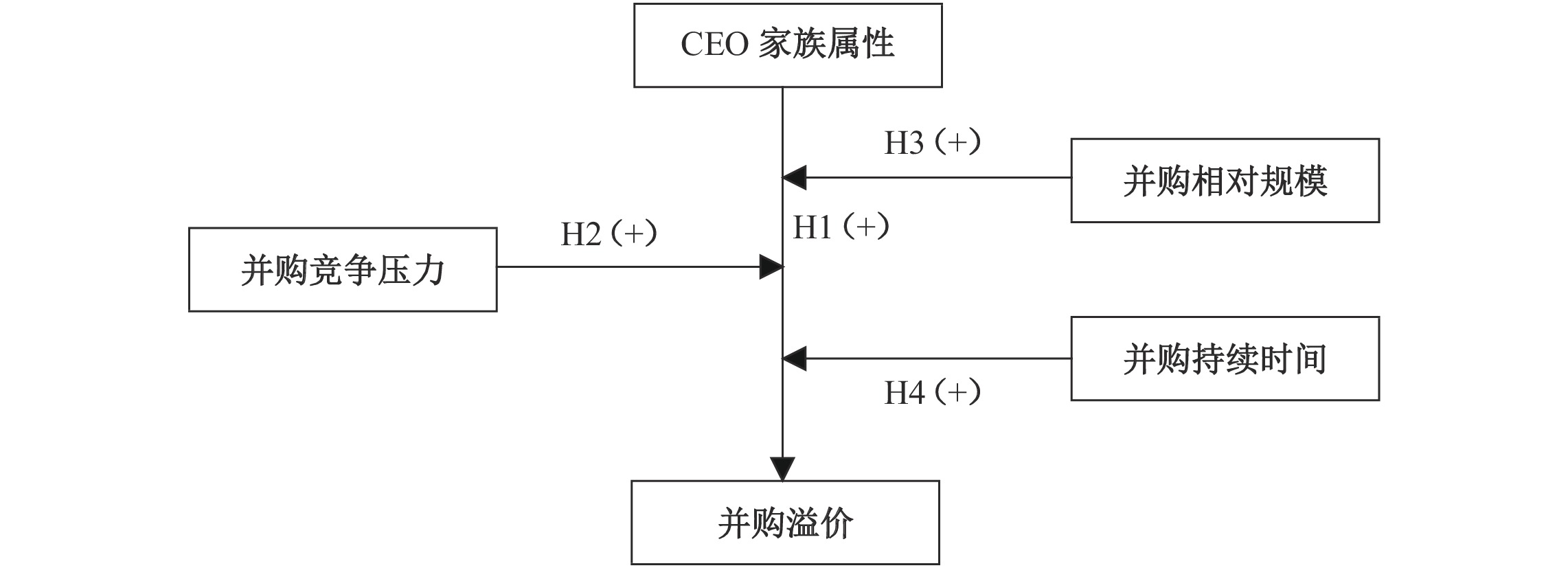

家族成员担任CEO的并购方企业因失去标的企业带来的效用损失更多。根据社会情感财富(socio-emotional wealth)理论,家族企业在进行决策时会将企业社会情感财富的损失或者收益作为首要决策参考点(Villalonga和Amit,2006)。社会情感财富是指家族凭借管理者、决策者以及所有者的多重身份,从企业中获取的以家族为中心、满足自身情感需求的非经济利益或效用。因此,家族企业不仅关心股东权利最大化这一经济目标,还注重强化家族控制、维护家族利益和声誉、追求基业长青等非经济目标(Gómez-Mejía等,2007)。对于家族企业而言,成功收购标的企业不仅仅有助于经济目标的实现,还与其长远的非经济目标紧密相关。进而,失去标的企业所有权意味着经济利益和非经济利益的双重损失。由于家族CEO个人利益与企业和家族利益高度重合,家族CEO对于损失标的企业的厌恶心理更强,为了避免这种损失愿意支付的价格也就更高。但是,职业经理人与企业社会情感财富联系较弱,其支付高价以避免损失标的企业的动机要弱于家族成员CEO(Anderson等,2003)。综上,与非家族CEO相比,为避免心理所有权损失,家族成员担任CEO的并购方企业更倾向于支付更高的并购溢价。因此,提出第一个假设。本文的研究框架参见图1。

|

| 图 1 研究框架 |

假设1:相比职业经理人担任CEO的并购方企业,家族成员担任CEO的企业支付的并购溢价更高。

2. 并购特征的调节作用

结合伪禀赋效应和并购的主要特征,CEO伪禀赋效应的强弱会受到并购竞争压力、并购相对规模和并购持续时间的影响。并购竞争压力、并购规模都已经被证实会影响并购溢价水平(马克•赛罗沃,2001;吴先明和张雨,2019)。但是,并购持续时间作为一个重要的并购特征,在理论和实证研究中经常被忽视。本文认为并购竞争压力、并购规模以及并购持续时间不仅会直接影响溢价水平,也会调节家族CEO的较高溢价支付意愿。

并购竞争压力主要来源于并购方的潜在竞争者,潜在竞争者越多,外部竞争压力越大,伪禀赋效应越强。例如当目标企业出售的所有权面临多家买方竞价购买时,该所有权转移价格就会被抬高。马克•赛罗沃(2001)指出参与竞价的企业数量与最终买家支付的溢价水平正相关。对于并购方企业而言,并购是企业获取资源并提升市场竞争力的重要途径(蒙大斌和蒋冠宏,2016;Kim等,2019;王晓华和张震,2019)。同一标的企业可能会吸引众多潜在并购方企业,进而引发同行竞争(李晓华,2011;蔡庆丰和陈熠辉,2020)。再者,并购双方本就是博弈关系,潜在竞争者数量的增加会提高被并购方企业的议价能力,进一步提高并购方损失目标企业的可能性,买方CEO为避免损失会提高其支付意愿。因此,潜在竞争者数量越高,家族CEO支付的并购溢价会更高。因此,提出第二个研究假设。

假设2:并购方潜在竞争者越多,CEO家族属性与并购溢价之间的正向关系越强。

并购资产规模相对于并购方总资产比重越大,标的企业对并购方重要程度越高,伪禀赋效应越强。胡凡和李科(2019)指出,当并购方股价被高估时,并购数量、并购规模与并购溢价会同方向变动,但并没有揭示并购规模与并购溢价两者之间的关系。在并购中,如果交易标的对并购方而言更重要,企业CEO对该标的投入的资源和精力就会越多,对标的企业产生的情感联结更加牢固,为避免“煮熟的鸭子飞走”,其支付的溢价水平会更高,这种倾向在家族CEO中会更显著。如果并购规模相对于企业总体规模越高,并购方CEO在评估是否参与并购时会更谨慎、论证会更充分、做并购决定时面临的阻力越大(Beckman等,2002)。一旦做出并购决策,就不会轻易改变,因为其变动成本较大。为避免相对重要的并购交易失败,并购方家族CEO的支付意愿相对更高。因此,提出第三个研究假设。

假设3:相对并购规模越大,CEO家族属性与并购溢价之间的正向关系越强。

并购事件持续时间越长,并购方CEO对交易标的产生的心理联结会随时间的推移而增强,为避免潜在损失而支付的溢价会更高,即伪禀赋效应越强。时间成本已经被证明是决定组织和个体决策效率的重要影响因子(田琼等,2016)。随着并购持续时间的延长,一方面,并购方CEO投入的时间成本越高,坚持低报价造成并购失败的沉没成本越大。另一方面,并购方CEO与并购标的建立的情感联系会逐渐增强,对标的企业的心理所有权效应越强,渴望并购成功的意愿也越强。为实现企业并购目标,相较于职业CEO,并购方家族CEO在并购持续时间较长时倾向于给出更高的并购溢价。因此,提出第四个研究假设:

假设4:并购持续时间越长,CEO家族属性与并购溢价之间的正向关系越强。

三、研究设计(一)样本和数据来源

本文数据基本来源于国泰安研究服务中心的CSMAR数据库,样本区间为2003—2018年。首先从CSMAR的中国上市公司并购重组研究数据库中筛选出参与并购双方均为上市公司(A股)的事件。该数据库提供了并购双方企业代码、并购交易价格、标的价值、并购比例、支付方式等并购事件特征信息。对于数据缺失的部分通过查阅并购公告进行手工整理获得。按照如下标准对数据进行筛选:(1)保留重组类型为资产并购、标的类型为资产或股权、交易成功的交易事件。(2)剔除股票代码以ST或*ST开头的企业。(3)剔除金融和房地产行业的并购事件。(4)剔除关联交易。(5)在首次发布并购公告之前一年和之后一年,企业CEO没有发生变动。然后,从国泰安提供的上市家族企业研究数据库中获得家族企业相关信息,从上市公司财务报表数据库和上市公司财务指标分析数据库中获得企业的相关财务数据,从上市公司治理结构数据库获得公司治理水平数据,从上市公司人物特征数据库中获取CEO的个人特征信息。因为上市公司人物特征数据库从2008年开始公开,之前年份的信息我们通过查阅上市公司年报手动整理得到。最终,得到2003—2018年完成的1321次并购事件。其中,由家族CEO管理的并购方参与了370次并购。

(二)实证模型和回归方法

为验证CEO家族属性对并购溢价的影响,以及并购特征的调节作用,利用模型(1)和(2)对前文理论假设进行检验:

| Premiums=α0+α1×FamCEO+γ1×X+ε1 | (1) |

| Premiums=β0+β1×FamCEO+β2×FamCEO×AcqRelated+γ2×X'+ε2 | (2) |

其中,

| 变量

类型 |

变量名称 | 变量衡量 | 预期

影响 |

|

| 被解释

变量 |

并购溢价 | (并购交易价格−目标企业净资产账面价值×并购比例)/目标企业净资产账面价值×并购比例 | ||

| 解释

变量 |

家族成员

CEO |

CEO为家族成员=1;CEO为非家族成员=0 | + | |

| 控制

变量 |

交易特征 | 潜在竞争者

数量 |

同行业中除并购方外的企业个数的对数值 | + |

| 相对并购规模 | 并购方支付总金额/并购方企业总资产 | +/− | ||

| 并购持续时间 | 初次并购公告与最终并购公告之间天数差异的对数值 | + | ||

| 支付方式 | 1=现金支付;2=现金+股票支付;3=股票支付 | + | ||

| 产品相关性 | 1=并购交易双方具有相同的2位SIC代码;0=并购交易双方产品不相关 | + | ||

| 地理距离 | 1=省内并购;0=跨省并购 | − | ||

| 并购方

特征 |

企业规模 | 企业总资产的自然对数 | + | |

| 独立董事占比 | 独立董事人数/董事会成员总数 | − | ||

| 企业年龄 | 并购事件首次公布时间−企业成立时间 | + | ||

| 企业并购经验 | 企业在当前交易的首次公告日之前参与并购交易的

数量 |

− | ||

| 企业支付能力 | 企业流动资产/流动负债 | + | ||

| 企业近期表现 | 企业在首次并购公告日前12月的净资产收益率(ROE) | + | ||

| CEO过度自信程度 | CEO薪酬/薪酬最高的前三名高管薪酬之和 | + | ||

| CEO任期 | CEO任职结束日期−开始任职日期 | − | ||

| CEO并购经验 | CEO在当前并购交易之前参与的并购次数 | − | ||

| CEO兼任董

事长 |

1=CEO兼任董事长;0=CEO不兼任董事长 | + | ||

| 被并购方

特征 |

企业规模 | 企业总资产的自然对数 | + | |

| 企业近期表现 | 企业在首次并购公告日前12月的净资产收益率(ROE) | + | ||

| 企业成长潜力 | 企业在首次并购公告日前12月的Tobin’s Q值 | + | ||

| 独立董事占比 | 独立董事人数/董事会成员总数 | + | ||

| 大股东话语权 | 持股超过5%的股东持股比例总和 | + | ||

| 企业年龄 | 并购事件首次公布时间−企业成立时间 | − | ||

| 其他 | 行业 | 并购方企业所在行业 | / | |

| 年份 | 并购发生年份 | / | ||

由于影响CEO筛选的因素也会影响到企业并购决策效率,如CEO的受教育程度、职业背景、管理经验等,模型(1)和(2)可能存在潜在的内生性问题。本文选用企业创始人中家族成员数量作为家族成员CEO的工具变量(Adams等,2005),这一变量会影响选择家族成员作为CEO的可能性,但是不会直接影响企业的并购溢价决策。相应的,假定模型(2)中的交互项的内生性仅来源于CEO的家族属性,因此对应的工具变量即为创始人中家族成员数量与并购强度相关变量的交互项。最后,采用两阶段最小二乘法进行估计。

四、实证结果与分析(一)描述性统计

表2报告了回归样本的描述性统计数据。样本企业的并购溢价均值为25%,最大值为199%,最小值为0。家族CEO为二元变量,均值为0.27,即样本中27%的企业由家族成员担任CEO。因为控制变量较多,考虑变量之间的多重共线性,通过计算回归模型(1)和(2)的方差膨胀因子(VIF),值低于10,因此可以忽略模型中的多重共线性问题。

| 变量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 中位数 | 最大值 |

| 并购溢价 | 0.25 | 0.435 | 0 | 0.008 | 1.991 |

| 并购方家族成员CEO | 0.27 | 0.446 | 0 | 0 | 1 |

| 并购方潜在竞争者 | 0.28 | 0.131 | 0.212 | 0.235 | 1.443 |

| 并购方相对并购规模 | 0.10 | 0.297 | 0.030 | 0.018 | 3.956 |

| 并购持续时间 | 2.04 | 1.979 | 0 | 1.099 | 6.865 |

| 支付方式 | 1.27 | 0.663 | 1 | 1 | 3 |

| 产品相关性 | 0.36 | 0.492 | 0 | 0 | 1 |

| 地理距离 | 0.41 | 0.356 | 0 | 0 | 1 |

| 并购方企业规模 | 22.89 | 1.923 | 18.31 | 22.532 | 30.694 |

| 并购方独立董事占比 | 0.36 | 0.086 | 0 | 0.345 | 0.714 |

| 并购方大股东话语权 | 52.09 | 16.602 | 8.73 | 50.227 | 96.37 |

| 并购方企业年龄 | 16.41 | 6.513 | 0.349 | 16.232 | 40.202 |

| 并购方并购经验 | 2.10 | 3.320 | 0 | 1 | 24 |

| 并购方支付能力 | 1.80 | 2.101 | 0.106 | 1.335 | 48.632 |

| 并购方近期表现 | 0.05 | 0.179 | −4.33 | 0.047 | 0.287 |

| 并购方CEO过度自信 | 0.37 | 0.427 | 0 | 0.360 | 11.171 |

| 并购方CEO任期 | 3.27 | 0.992 | 0.693 | 3.350 | 5.236 |

| 并购方CEO并购经验 | 1.23 | 2.091 | 0 | 0 | 14 |

| 并购方CEO兼任董事长 | 0.26 | 0.442 | 0 | 0 | 1 |

| 被并购方企业规模 | 22.43 | 1.767 | 18.40 | 22.225 | 30.660 |

| 被并购方近期表现 | 0.01 | 0.238 | −5.67 | 0.037 | 0.614 |

| 被并购方成长潜力 | 2.27 | 2.221 | 0.724 | 1.835 | 45.484 |

| 被并购方独立董事占比 | 0.34 | 0.086 | 0 | 0.333 | 0.714 |

| 被并购方大股东话语权 | 45.33 | 15.910 | 15.3 | 46.13 | 98.292 |

| 被并购方企业年龄 | 17.54 | 6.395 | -0.651 | 16.56 | 55.50 |

(二)回归结果

1. 并购中的伪禀赋效应:CEO家族属性与并购溢价

表3展示了两阶段最小二乘法的回归结果。合格的工具变量需要满足两个条件:一是工具变量和潜在内生变量(相关性)显著相关,二是工具变量与第二阶段回归的误差项(有效性)无关。表3中第(1)至(4)列报告了第一阶段的回归结果,被解释变量分别为家族CEO、家族CEO与潜在竞争者数量的交互项、家族CEO与相对并购规模的交互项以及家族CEO与并购持续时间的交互项。根据回归结果,创始人中家族成员数量对四个内生变量均具有显著影响,F统计量均超过158.23(p<0.000),且R2均超过50%。因此,所选工具变量符合相关性的要求。为检验工具变量的有效性,采用Sargan-Hansen检验,结果发现未能拒绝工具变量无效的原假设。此外,根据Wu-Hausman内生性检验(p<0.01),拒绝了CEO家族属性外生的原假设,即内生性修正模型是有效和稳健的。

| IV-2SLS:第一阶段 | IV-2SLS:第二阶段 | ||||||||

| 被解释变量 | 家族CEO | 家族CEO×潜在竞争者 | 家族CEO×相对规模 | 家族CEO×持续时间 | 并购溢价 | ||||

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |

| 创始人中家族成员数量 | 0.165*** | −0.038*** | −0.036*** | 0.198*** | |||||

| (18.04) | (−5.43) | (−11.04) | (5.11) | ||||||

| 创始人中家族成员数量×潜在竞争者 | 0.298*** | ||||||||

| (13.37) | |||||||||

| 创始人中家族成员数量×相对并购规模 | 0.456*** | ||||||||

| (44.96) | |||||||||

| 创始人中家族成员数量×并购持续时间 | 0.230*** | ||||||||

| (19.92) | |||||||||

| 家族成员CEO | 0.354*** | 0.131 | 0.337*** | 0.497*** | 0.277*** | ||||

| (5.69) | (1.41) | (5.33) | (6.63) | (2.69) | |||||

| 家族成员CEO×

潜在竞争者 |

0.804*** | 0.731*** | |||||||

| (3.22) | (2.93) | ||||||||

| 家族成员CEO×

相对并购规模 |

0.133* | 0.145* | |||||||

| (1.67) | (1.83) | ||||||||

| 家族成员CEO×

并购持续时间 |

0.064*** | 0.065*** | |||||||

| (3.33) | (3.29) | ||||||||

| 潜在竞争者 | 0.365*** | 0.412*** | 0.009 | −0.402** | 0.833*** | 0.335* | 0.822*** | 0.798*** | 0.350** |

| (5.34) | (12.65) | (0.42) | (−2.04) | (10.22) | (1.92) | (10.10) | (9.70) | (2.00) | |

| 相对并购规模 | 0.026 | 0.004 | 0.079*** | −0.218*** | −0.014 | −0.015 | −0.106** | −0.001 | −0.052 |

| (0.94) | (0.46) | (7.29) | (−2.71) | (−0.43) | (−0.49) | (−2.30) | (−0.04) | (−1.27) | |

| 并购持续时间 | 0.009* | 0.003* | 0.002 | 0.103*** | 0.008 | 0.008 | 0.010* | −0.009 | −0.010 |

| (1.85) | (1.78) | (1.18) | (6.85) | (1.52) | (1.45) | (1.86) | (−1.24) | (−1.31) | |

| 产品相关性 | −0.036* | −0.011* | −0.012* | −0.023 | 0.058*** | 0.058*** | 0.058*** | 0.067*** | 0.069*** |

| (−1.94) | (−1.73) | (−1.96) | (−0.42) | (2.72) | (2.72) | (2.75) | (3.12) | (3.22) | |

| 地理距离 | −0.030 | −0.008 | −0.011* | 0.049 | −0.041* | −0.042* | −0.042* | −0.038* | −0.036 |

| (−1.54) | (−1.22) | (−1.71) | (0.88) | (−1.88) | (−1.90) | (−1.93) | (−1.72) | (−1.63) | |

| 并购方独立董事

占比 |

−0.242** | −0.058 | −0.065* | 0.638* | −0.273** | −0.289** | −0.253* | −0.274** | −0.279** |

| (−2.09) | (−1.49) | (−1.73) | (1.92) | (−2.08) | (−2.19) | (−1.93) | (−2.08) | (−2.11) | |

| 并购方CEO兼任

董事长 |

−0.076*** | −0.021*** | −0.019** | 0.224*** | 0.064** | 0.061** | 0.057** | 0.063** | 0.063** |

| (−3.36) | (−2.76) | (−2.55) | (3.43) | (2.43) | (2.34) | (2.19) | (2.40) | (2.39) | |

| 被并购方近期表现 | 0.030 | 0.010 | 0.014 | −0.033 | 0.087** | 0.084** | 0.085** | 0.084** | 0.078* |

| (0.83) | (0.79) | (1.17) | (−0.32) | (2.13) | (2.06) | (2.10) | (2.05) | (1.90) | |

| 调整后R2 | 0.540 | 0.664 | 0.758 | 0.550 | 0.338 | 0.333 | 0.343 | 0.336 | 0.331 |

| 年份/行业固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| 注:观测数为1321;*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,括号中数值为t值;常数项及其他控制变量限于篇幅限制未列示,下同。 | |||||||||

第(5)至(9)列报告了第二阶段的回归结果,被解释变量为并购方企业支付的并购溢价,这些模型的回归结果揭示了CEO家族属性、潜在竞争者数量、相对收购规模、并购持续时间以及其他控制变量对并购溢价的影响效应。根据第(5)列的结果,CEO家族属性的回归系数为0.354,且在1%水平上显著。因此,在其他控制变量不变的情况下,家族成员担任CEO的并购方企业支付的并购溢价要高出职业经理人担任CEO的企业35.4%左右。这表明家族CEO在并购中展现出了更强的伪禀赋效应,即假设1得到了验证。

2. 并购竞争强度的调节效应

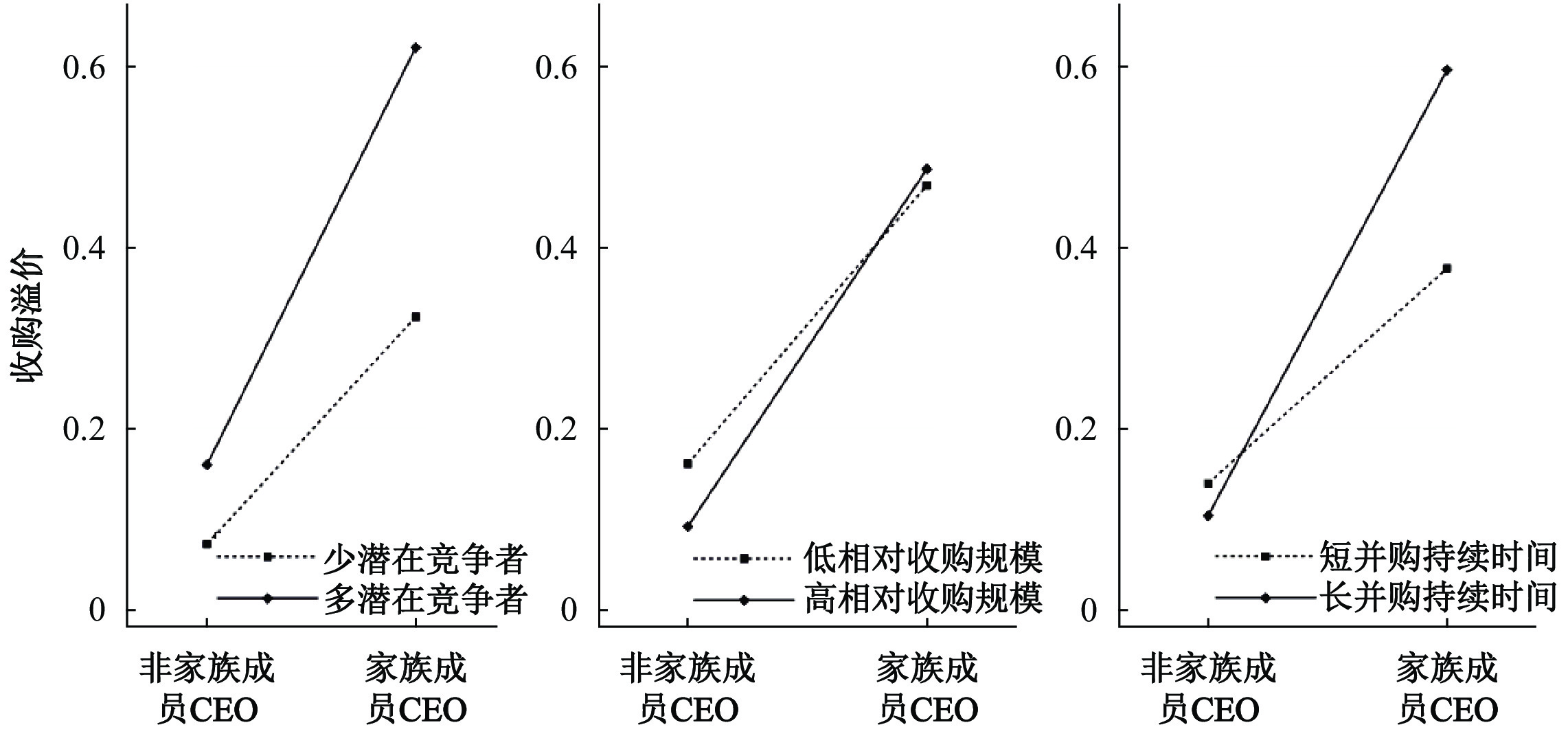

表3中第(6)列的回归结果显示了并购竞争强度即并购方潜在竞争者数量对家族CEO并购中伪禀赋效应的调节效应。根据第(6)列,潜在竞争者数量与家族CEO的交互项系数为0.804,且在1%的水平上显著,因此并购方潜在竞争者数量对CEO在并购中的伪禀赋效应具有显著的正调节作用。为了进一步说明调节效应系数的实践含义,我们绘制CEO家族属性和潜在竞争者数量对并购溢价的边际效应图(见图2)。图2左侧图片中横坐标为收购方企业CEO的家族属性,包括家族成员CEO和非家族成员CEO两种情况。纵向来看,当并购方CEO为非家族成员时,潜在竞争者较多时的溢价水平要高于竞争者较少时的并购溢价;当并购方CEO为家族成员时,潜在竞争者较多时的溢价水平同样高于竞争者较少时的溢价,且差距更大,这与表3第(5)至(9)列中潜在竞争者数量的显著正系数相吻合。横向来看,实线的斜率表示当并购方的潜在竞争者较多时家族CEO与非家族CEO溢价支付意愿的差距,虚线的斜率表示当并购方的潜在竞争者较少时家族CEO与非家族CEO溢价支付意愿的差距。不难发现,两条线的斜率均为正,表明家族CEO平均支付的溢价水平要高于非家族CEO。但是实线斜率要大于虚线斜率,表明当面临较多潜在竞争者时,CEO家族属性与并购溢价之间的正相关关系要更强。因此,假设2得到了验证。

|

| 图 2 潜在竞争者数量、相对收购规模、并购持续时间对伪禀赋效应的调节作用 |

3. 相对并购规模的调节效应

表3中第(7)列的回归结果显示了相对并购规模即并购重要程度对CEO在并购中表现出的伪禀赋效应的调节效应。根据第(7)列,相对并购规模与家族CEO的交互项系数为0.133,且在10%的水平上显著,因此相对并购规模对CEO在并购中的伪禀赋效应具有显著的正调节作用。图2中间图片为CEO家族属性和相对并购规模对并购溢价的边际效应图。纵向来看,当并购方企业CEO为非家族成员时,相对并购规模较小时的溢价水平要高于相对并购规模较大时的并购溢价,这在一定程度上解释了表3中相对并购规模的负系数背后的故事。当并购方企业CEO为职业经理人时,企业在面对相对重要的并购事件时会更加谨慎,经过多轮评估和谈判之后的并购价格会更加保守。但是,当并购方企业CEO为家族成员时,出现了相反的结果,即相对收购规模较高时的溢价要高于相对收购规模较低时的溢价,但是差距较小。根据伪禀赋效应,标的企业对并购方企业而言重要性越高,企业为保证其未来所有权顺利转变为实际所有权,愿意支付更高的价格来实现这一所有权转移,这验证了假设3。差距较小可能是因为家族企业更倾向于进行相对规模较小的并购(Miller等,2010;Gomez-Mejia等,2018)。相反的结果也解释了表3中相对收购规模系数的不显著性。横向来看,实线的斜率表示当相对并购规模较高时家族CEO与非家族CEO溢价支付意愿的差距,虚线的斜率表示当相对并购规模较低时家族CEO与非家族CEO溢价支付意愿的差距。不难发现,两条线的斜率均为正,表明家族CEO平均支付的溢价水平要高于非家族CEO。但是实线斜率要大于虚线斜率,表明当目标企业对并购方企业而言更加重要时,CEO家族属性与并购溢价之间的正相关关系要更强。进一步验证了假设3。

4. 并购持续时间的调节效应

表3中第(8)列的回归结果显示了并购持续时间对CEO在并购中表现出的伪禀赋效应的调节效应。根据第(8)列,并购持续时间与家族CEO的交互项系数为0.064,且在1%的水平上显著,因此并购持续时间对CEO在并购中的伪禀赋效应具有显著的正调节作用。图2右侧图片为CEO家族属性和并购持续时间对并购溢价的边际效应图。纵向来看,当并购方企业CEO为非家族成员时,并购持续时间较短时的溢价水平要高于相对并购持续时间较长时的并购溢价,但是两者差距较小。当并购方企业CEO为职业经理人时,企业对持续时间较长的并购事件的定价会更保守一点。但是,当并购方企业CEO为家族成员时,出现了相反的结果,即持续时间长的并购其溢价水平要高于并购持续时间较短时的溢价,并且差距十分明显。这一结果进一步验证了伪禀赋效应用以解释并购溢价的合理性。并购持续时间越长,并购方企业CEO在这个过程中对目标企业的熟悉程度、资源投入以及时间投入越多,对其产生的心理联结更强,失去目标企业未来所有权的机会成本更高。因此,并购方企业的支付意愿会被进一步提高。横向来看,实线的斜率表示当并购持续时间较长时家族CEO与非家族CEO溢价支付意愿的差距,虚线的斜率表示当并购持续时间较短时家族CEO与非家族CEO溢价支付意愿的差距。两条线的斜率均为正,表明家族CEO平均支付的溢价水平要高于非家族CEO。但是实线斜率要大于虚线斜率,表明当并购持续时间更长时,CEO家族属性与并购溢价之间的正相关关系要更强。因此,假设4得到了验证。

(三)稳健性检验

为检验回归模型的稳健性,将CEO层面的伪禀赋效应拓展至组织层面。换言之,根据家族企业的社会情感财富理论,失去“苦心经营”的标的企业不仅意味着未来经济效用损失,还意味着家族地位、声誉、传承等非经济效用的损失(Gómez-Mejía等,2007),因此家族企业会比非家族企业在并购中展现更强的伪禀赋效应,即家族企业支付的并购溢价要高于非家族企业。潜在竞争者、相对并购规模以及并购持续时间也会增强企业家族属性与并购溢价的正相关关系。为验证这些假设,采用高维固定效应模型(high dimensional fixed effect model,HDFE)进行回归估计。表4显示了稳健性检验的结果。

根据表4中的第(1)列,家族企业支付的并购溢价要高于非家族企业19%,且这一结果在1%的水平下显著,表明伪禀赋效应在组织层面也发挥着作用。第(2)列中,家族企业与潜在竞争者的交互项系数显著为正,验证了并购方企业面临的并购竞争强度对并购中伪禀赋效应的正向调节作用。第(3)和(4)列中家族企业与相对并购规模的交互项以及家族企业与并购持续时间的交互项同样为正,但是不显著,表明并购重要程度和并购持续时间对家族企业和并购溢价之间的正相关关系具有正向调节作用,与假设3和假设4相吻合,但是这一结果不具备统计学意义。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| 家族企业 | 0.190*** | −0.050 | 0.179*** | 0.215*** | −0.030 |

| (6.79) | (−0.67) | (6.17) | (6.12) | (−0.38) | |

| 家族企业×潜在竞争者 | 0.921*** | 0.923*** | |||

| (3.52) | (3.53) | ||||

| 家族企业×相对并购规模 | 0.103 | 0.092 | |||

| (1.60) | (1.46) | ||||

| 家族企业×并购持续时间 | 0.012 | 0.015 | |||

| (1.19) | (1.44) | ||||

| 潜在竞争者 | 1.921*** | 1.205*** | 1.902*** | 1.920*** | 1.196*** |

| (14.48) | (4.96) | (14.32) | (14.47) | (4.93) | |

| 相对并购规模 | 0.003 | 0.001 | −0.065 | 0.006 | −0.031 |

| (0.11) | (0.03) | (−1.44) | (0.17) | (−0.79) | |

| 并购持续时间 | 0.013** | 0.012** | 0.014** | 0.008 | 0.006 |

| (2.39) | (2.28) | (2.53) | (1.24) | (0.94) | |

| 其他控制变量 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| 调整后R2 | 0.423 | 0.429 | 0.426 | 0.424 | 0.431 |

本文聚焦并购方CEO在并购过程中的心理认知偏差——伪禀赋效应,利用CEO家族属性作为伪禀赋效应的代理变量,利用我国2003—2018年间上市公司之间的并购事件为样本,重点考察了CEO的家族属性对并购溢价的影响。研究发现:(1)家族成员担任CEO的企业比职业经理人担任CEO的企业支付更高的并购溢价。这是因为家族CEO在复杂的并购过程中会投入更多的资源、时间与精力,为避免这些努力付诸东流,即为避免“煮熟的鸭子飞走”,家族CEO愿意支付更高的溢价来保住其对目标企业的心理所有权。(2)当并购潜在竞争者数量较多、并购相对规模较大,或者并购持续时间较长时,CEO家族属性与并购溢价之间的正向关系会被进一步增强。

本文的研究结论对企业参与并购具有一定的实践启示。第一,对于主导并购的企业而言,要十分谨慎地评估标的企业价值,尽可能降低不必要的溢价。根据本文的研究结果,家族成员担任CEO的企业支付的溢价水平要高于职业经理人担任CEO的企业。因此,家族成员担任CEO的企业更需要采取手段来降低CEO的个体认知偏差和心理偏差,例如增加独立董事的话语权或者聘用专业的第三方评估机构(宋贺和段军山,2019;窦炜等,2020)。尽管在会计分录中将溢价支付的部分作为商誉,即标的企业的价值创造贡献,但大量的实证研究已经证实溢价并购后企业往往迎来价值损失而非价值创造,具体表现为短期股价以及长期绩效出现一定程度的下滑(张先治和杜春明,2020)。除信息不对称外,管理层个人的决策偏差也是造成这一后果的重要因素。

第二,CEO的并购支付意愿在特征不同的并购事件中会有所差异。根据图2,当并购标的企业对于并购方而言十分重要时,即相对并购规模较高时,职业经理人担任CEO的企业更倾向于支付较低的溢价。由此可见,当企业支付规模较大时,职业经理人CEO在进行并购决策时会更加理性。当并购事件持续时间较长时,职业经理人担任CEO的企业支付的溢价低于家族CEO管理下的企业。随着并购时间的增加,职业经理人CEO对标的企业的认知更加完全,双方的信息不对称程度降低,其支付意愿也更加趋于理性预期。但是对于家族成员CEO而言,并购时间的延长催生了更强烈的心理所有权效应。因此,在进行重要战略决策或决策持续期较长时,家族CEO的决策效率要低于职业经理人CEO。

诚然,本文还具有一定的局限性,希望之后的文章可以进一步完善。首先,我们只考虑了并购双方均为上市公司的并购事件,对于大量存在的针对非上市公司的并购交易并未考虑在内。主要原因是非上市公司的财务数据、高管特征等信息较难公开获取。其次,本文从并购方企业CEO的所有权偏差入手,为并购溢价提供了买方视角的解释,但卖方在并购定价决策中也同样发挥着重要作用。并购中买卖双方都具有议价能力,未来研究可以进一步从卖方视角解释并购溢价的成因和差异。

| [1] | 陈仕华, 李维安. 并购溢价决策中的锚定效应研究[J]. 经济研究, 2016, 51(6): 114–127. |

| [2] | 傅超, 杨曾, 傅代国. “同伴效应”影响了企业的并购商誉吗?——基于我国创业板高溢价并购的经验证据[J]. 中国软科学, 2015(11): 94–108. |

| [3] | 李海虹, 邓州, 何欣, 等. 源于“反常”终于“常理”的禀赋效应[J]. 心理科学进展, 2019, 27(3): 393–404. |

| [4] | 刘白璐, 吕长江. 基于长期价值导向的并购行为研究——以我国家族企业为证据[J]. 会计研究, 2018(6): 47–53. |

| [5] | 柳建华, 徐悦, 蔡贵龙. 管理者过度自信与并购支付: 企业成长压力的调节作用[J]. 财务研究, 2020(6): 71–82. |

| [6] | 潘爱玲, 刘文楷, 王雪. 管理者过度自信、债务容量与并购溢价[J]. 南开管理评论, 2018, 21(3): 35–45. |

| [7] | 王天童, 孙烨. 目标公司信息透明度与并购溢价[J]. 财经问题研究, 2020(1): 54–62. |

| [8] | 于洪鉴, 陈艳, 陈邑早. CEO自恋与并购非公开环节行为决策的实验研究[J]. 管理科学, 2019, 32(5): 102–112. |

| [9] | 张双鹏, 周建. 企业并购战略的决策动因述评: 从理性预期到行为研究[J]. 外国经济与管理, 2018, 40(10): 107–121. |

| [10] | 张先治, 杜春明. 管理层能力与并购过程价值创造[J]. 财经问题研究, 2020(12): 78–88. |

| [11] | Amit R, Ding Y, Villalonga B, et al. The role of institutional development in the prevalence and performance of entrepreneur and family-controlled firms[J]. Journal of Corporate Finance, 2005, 31: 284–305. |

| [12] | Anderson R C, Mansi S A, Reeb D M. Founding family ownership and the agency cost of debt[J]. Journal of Financial Economics, 2003, 68(2): 263–285. |

| [13] | Ariely D, Simonson I. Buying, bidding, playing, or competing? Value assessment and decision dynamics in online auctions[J]. Journal of Consumer Psychology, 2003, 13(1-2): 113–123. |

| [14] | Brosnan S F, Jones O D, Gardner M, et al. Evolution and the expression of biases: Situational value changes the endowment effect in chimpanzees[J]. Evolution and Human Behavior, 2012, 33(4): 378–386. |

| [15] | Chatterjee P, Irmak C, Rose R L. The endowment effect as self-enhancement in response to threat[J]. Journal of Consumer Research, 2013, 40(3): 460–476. |

| [16] | Devers C E, Wuorinen S, McNamara G, et al. An integrative review of the emerging behavioral acquisition literature: Charting the next decade of research[J]. Academy of Management Annals, 2020, 14(2): 869–907. |

| [17] | Eckbo B E. Bidding strategies and takeover premiums: A review[J]. Journal of Corporate Finance, 2009, 15(1): 149–178. |

| [18] | Fralich R, Papadopoulos A. The financial crisis, acquisition premiums and the moderating effect of CEO power[J]. Long Range Planning, 2018, 51(2): 204–218. |

| [19] | Gómez-Mejía L R, Haynes K T, Núñez-Nickel M, et al. Socioemotional wealth and business risks in family-controlled firms: Evidence from Spanish olive oil mills[J]. Administrative Science Quarterly, 2007, 52(1): 106–137. |

| [20] | Gomez-Mejia L R, Patel P C, Zellweger T M. In the horns of the dilemma: Socioemotional wealth, financial wealth, and acquisitions in family firms[J]. Journal of Management, 2018, 44(4): 1369–1397. |

| [21] | Hayward M L A, Hambrick D C. Explaining the premiums paid for large acquisitions: Evidence of CEO hubris[J]. Administrative Science Quarterly, 1997, 42(1): 103–127. |

| [22] | Heyman J E, Orhun Y, Ariely D. Auction fever: The effect of opponents and quasi-endowment on product valuations[J]. Journal of Interactive Marketing, 2004, 18(4): 7–21. |

| [23] | Kim H, Hoskisson R E, Zyung J D. Socioemotional favoritism: Evidence from foreign divestitures in family multinationals[J]. Organization Studies, 2019, 40(6): 917–940. |

| [24] | Miller D, Le Breton‐Miller I, Lester R H. Family ownership and acquisition behavior in publicly-traded companies[J]. Strategic Management Journal, 2010, 31(2): 201–223. |

| [25] | Shu S B, Peck J. Psychological ownership and affective reaction: Emotional attachment process variables and the endowment effect[J]. Journal of Consumer Psychology, 2011, 21(4): 439–452. |

| [26] | Thaler R H. Anomalies: The winner's curse[J]. Journal of Economic Perspectives, 1988, 2(1): 191–202. |

| [27] | Thaler R. Toward a positive theory of consumer choice[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 1980, 1(1): 39–60. |

| [28] | Tversky A, Kahneman D. Loss aversion in riskless choice: A reference-dependent model[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1991, 106(4): 1039–1061. |

| [29] | Villalonga B, Amit R. How do family ownership, control and management affect firm value?[J]. Journal of Financial Economics, 2006, 80(2): 385–417. |