2021第43卷第5期

全球化是世界经济的主题,基于不同国家和地区的比较优势,跨国公司建立起制造与贸易的一体化网络(Laplume等,2016)。与此同时,全球布局也放大了意外事件产生的不良后果,组织绩效更容易受到不确定性的影响(Flynn等,2016),风险管理因此成为国际商务文献中备受关注的主题。金融危机发生后,西方国家经济复苏乏力使得贸易保护主义抬头,显现出逆全球化的迹象,企业国际化经营的风险显著上升(王小梅等,2014)。现有的逆全球化文献的讨论重点是不同形式的贸易壁垒对某一行业产生的影响,认为政府通过立法手段对国际贸易施加干预的作用对象是行业整体,企业仍然可以在严苛条件下开展相对公平的竞争。然而,中美贸易摩擦发生以来的一系列事件使我们意识到,需要重新审视政治因素对企业全球化经营的影响。2018年爆发的“中兴事件”“华为事件”,以及美国政府陆续将海康威视、科大讯飞、商汤科技等92家中国高科技企业列入“实体清单”的做法,充分揭示了发达国家贸易保护政策的打击对象出现了从行业整体向企业个体转移的趋势,在全球布局供应链和市场、居于行业领导地位的中国高科技企业暴露在巨大的政治风险中。

现有研究注意到,当面临逆境事件的威胁时,一些组织具有更强的适应能力,这种组织固有的特性被称为组织韧性(Vogus和Sutcliffe,2007)。虽然关于组织韧性的早期研究可以追溯到Staw等(1981)和Meyer(1982)的两篇开创性论文,但随着近年来组织遭遇的外部威胁增多,如何让组织更具韧性成为管理实践中的重要话题,组织韧性概念也因此在理论上焕发出新的活力(Williams和Shepherd,2016)。

Martin-Breen和Anderies(2011)曾经指出,韧性研究离不开具体的情境,研究人员需要回答“对什么的韧性”,才能更好地理解韧性概念和组织决策的有效性。李平和竺家哲(2021)进一步认为,逆境事件是组织韧性的前因,重度逆境事件将对组织造成严重威胁。在组织层面,现有韧性研究关注的重度逆境事件主要包括自然灾害、工业事故、经济危机和恐怖袭击,他国政府发起的制裁对组织运行的影响没有得到讨论。由于政治打击具有很强的针对性,与其他重度逆境事件的性质形成明显区别,在逆全球化背景下,理解组织韧性的反应和表现具有重要价值。另外,目前关于组织韧性的研究主要基于西方情境,中国情境下的组织韧性构建机制和过程亟待探索(李平和竺家哲,2021)。基于此,本文选取遭受美国制裁的华为作为案例研究对象,试图回答:(1)哪些因素决定了华为在猛烈的政治打击下表现出高组织韧性?(2)随着全球政治风险的发展,华为的韧性反应是如何演化的?

围绕上述问题,本文基于文献研究提炼出全球政治风险下组织韧性反应过程的研究框架,并提出韧性基础的概念,将其与韧性激活引入框架中,以遭受美国制裁的华为公司为例,探索中国高科技企业在逆全球化情境下的组织韧性形成机制。研究结论揭示了企业在全球政治风险萌芽早期的识别能力对于其组织韧性反应的重要影响,而组织韧性基础、风险文化与意识是组织韧性激活的关键前提。同时发现,增加灵活性和冗余分别是对应不同风险阶段和风险级别的韧性激活策略,经过韧性激活和战略调整后的各子系统的韧性共同决定了组织的整体韧性表现。本文的研究结论拓展了组织韧性领域和国家制裁领域的相关研究。

二、文献研究与理论基础(一)全球政治风险与国家制裁

政治学领域的文献关注国家遭遇的全球政治风险,对由美国、欧盟和联合国发起的政治和经济制裁进行了大量的研究,认为制裁是由不同政策目标驱动的复杂过程(Doornich和 Raspotnik,2020)。这些研究聚焦于宏观层面的分析,关注制裁动机(Giumelli等,2020)、制裁手段(Jin,2020)、制裁效果(Christie,2016)以及制裁产生的伦理问题(Ellis,2020)。该领域的文献采用以国家为中心的分析视角,缺少对非国家主体尤其是企业的关注(Peksen,2019)。

企业全球化经营领域的研究则很少关注政治风险,一个可能的原因是,在这些文献中存在一个普遍看法,即国家的制度中心地位与全球化不相容(佟家栋等,2017)。大多数全球化文献都刻意去除国家的中心地位,将政府视为消极的行为者,仅执行剩余职能,即为跨国企业全球治理的不同节点提供法律和政治支撑(刘仕国和吴海英,2013)。企业跨国合作网络的竞争力被认为主要取决于企业间动态治理的有效性,受政府权力的影响甚微(Gereffi,2014)。

个别研究注意到政治破坏对全球供应链的影响,认为全球化意味着供应链更容易受到政治破坏的攻击(Asif等,2019)。Williams等(2012)将政治破坏定义为治理机制的合法性受到政治体系正常运行之外因素的挑战,由政治驱动的破坏事件可能对企业供应链的绩效产生严重的、不可挽回的影响(李瑜敏等,2019)。但这些研究所关注的政治破坏的具体形式是骚乱、街头示威、军事政变、恐怖主义等,而非针对他国企业进行制裁的政府行为。

近年来,发达国家表现出对占据产业链主导地位的他国企业实施打击的强烈动机,由此造成的交易限制和财务处罚等是许多具有全球竞争力的中国高科技企业面临的重要挑战,亟需从理论上进行探讨。本研究把全球政治风险定义为不受企业控制的、能够影响贸易路径、贸易伙伴、知识和资金获取的政治因素,主要表现为特定国家出于政治意图,动用国家力量对他国企业实施制裁,通过定向打击挤压他国企业的生存空间。

(二)组织韧性及其构成

组织韧性通常被认为是组织在逆境时表现出的耐受度和恢复力,被用来描述那些在遭受突如其来的打击时,能够比其他组织更快做出反应、更快恢复或在胁迫下以更不寻常方式来发展业务的组织固有特征(Vogus和Sutcliffe,2007)。研究者用组织韧性来解释组织如何在压力和障碍下持续取得积极成果,包括在逆境中吸收压力并保持系统正常运行的能力和从意外事件中恢复的能力(Weick和Sutcliffe,2007)。

由于组织韧性涉及的领域非常广泛,因此组织韧性的研究也存在多种视角,包括组织对外部威胁的反应、组织可靠性、商业模式的适应性、韧性供应链设计等(Linnenluecke,2017),组织韧性的定义尚未统一(Williams等,2017)。Hillmann和Guenther(2020)为了明确组织韧性的概念,对现有文献中的71个定义进行了统计,发现稳健性是组织韧性最基本的内涵,即组织承受破坏性事件的影响,修复一定程度的业务中断,保持各个子系统的运行,尤其是组织在逆境中保持绩效的能力。本文借鉴Hillmann和Guenther(2020)的研究,将组织韧性定义为组织利用其能力禀赋与环境互动,通过调动资源来维持系统的运行并从逆境中迅速恢复的能力。

组织各个子系统的韧性共同构成了组织的整体韧性,其中,供应链韧性受到广泛关注。研究者认为,在对供应链的破坏发生后,组织恢复正常绩效水平的能力和速度存在差异。组织需要在发生意外事件时保持供应链的适应能力,即对破坏做出反应,通过对供应链结构的控制,将运作的连续性保持在期望水平(孔繁辉和李健,2018)。Jüttner和Maklan(2011)从全球金融危机中供应链中断的案例证据中总结出四种韧性能力:灵活性、反应速度、获取即时信息、与供应链成员合作,认为这些能力可以避免或减少逆境事件对收入、成本和交货期的影响。在工业事故中,研究者关注企业的内部韧性,讨论复杂的组织内部流程的可靠性(Van Den Eede等,2006),以及如何通过学习来降低小事故持续出现并累积为重大事故的可能性(Sitkin,1992)。还有个别研究者注意到市场韧性对组织韧性的影响,如朱新球(2019)认为韧性是对资源和产品市场进行战略部署的结果,当主导企业的战略部署能力提高时,市场韧性随之提高,组织韧性增加。

(三)组织韧性管理的过程

组织韧性管理始于有效识别和解释威胁。这是针对逆境事件做出主动反应的基础(Dubey等,2021)。组织需要监测危机的早期信号,拒绝简化解释(路江涌和相佩蓉,2020),以不断预测威胁到组织核心的变化,并在遭到严重破坏之前采取行动(Hamel和Valikangas,2003)。

Powley等(2009)提出了韧性激活概念,并将其定义为当组织意识到威胁、挑战或意外的紧急情况时,韧性产生的机制。激活是组织在吸收内外部系统信号后,调动其积累的资源和能力的初始阶段。现有研究指出了缓解外部冲击的两种设计原则:保持冗余和灵活性(Roni等,2016)。冗余表现为模块化设计、增加库存、供应商多样化等;灵活性则表现为重构业务关系的能力,或生产能力适应需求端和供应端条件变化的敏捷性(Srinivasan和Swink,2018)。两种设计原则实际上提供了激活韧性的两个不同方向。

企业针对逆境会做出怎样的战略调整是组织韧性文献中的重要主题(Ivanov等,2017)。组织的韧性反应从时间上可分为事前主动反应和事后被动反应(Dubey等,2021),具体举措包括调整业务模式(Gittell等,2006)、解放资源(Hamel和Valikangas,2003)、探索新的战略选择(Srinivasan和Swink,2018)等。战略调整在一定程度上依赖于组织的资源与能力禀赋(Pal等,2014),Vogus和Sutcliff(2007)指出,组织层面的韧性建立在组织过程和组织资源的基础上,宽裕的资源是影响组织韧性的重要变量,能增强组织的问题解决能力(Linnenluecke和Griffiths 2012)。本文将风险事件发生时企业拥有的资源、能力与流程称为韧性基础。

(四)理论研究启示与研究框架

韧性领域的研究高度依赖于场景,具有鲜明的时代特征。20世纪80年代大规模事故频发,当时韧性研究的关注重点是高可靠性组织的成功实践。“911事件”对全球供应链造成严重破坏,导致研究重点转向在恐怖袭击等巨大不确定条件下供应链的应对机制。由于这些逆境事件的性质和产生影响的范围,研究者通常聚焦于组织特定系统(如供应链)在打击下的韧性表现,缺少各系统协同反应对组织整体韧性贡献的分析。此外,在韧性反应过程的研究中,现有文献主要关注遏制危机(Linnenluecke,2017),但正如Weick和Sutcliffe(2007)所指出的,预测危机在组织韧性中的重要性至少与遏制危机相当,需要就组织如何预测危机提供更多的经验证据(Andersson等,2019)。而韧性激活是另一个研究缺口,被视为韧性研究的新方向之一(Linnenluecke,2017)。当今时代,反全球化成为最大的环境风险事件,讨论由此产生的全球政治风险对供应链和市场都高度融入全球经济的中国高科技企业的影响,及其如何识别风险、激活韧性,并在各个子系统上做出战略调整,将有助于我们对组织韧性形成新的见解。

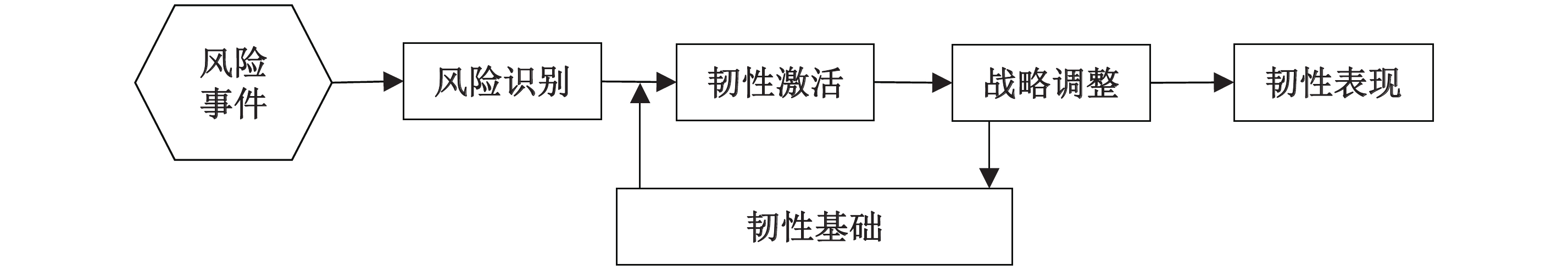

综合现有理论的核心论述,本文梳理出基于组织韧性基础的“风险识别—韧性激活—战略调整—韧性表现”的分析脉络,以考察随着全球政治风险的演变,企业做出韧性反应的过程,揭示高组织韧性形成的内在机理。案例分析框架如图1所示。

|

| 图 1 全球政治风险下组织韧性反应过程的研究框架 |

其逻辑线条如下:风险事件会触发企业的韧性反应,企业基于对全球政治风险的识别,决定是否激活韧性,并做出战略调整。韧性激活受到韧性基础的影响,韧性基础扎实的企业更可能以积极方式来应对挑战。战略调整会使韧性基础发生改变,从而影响下一阶段的韧性激活选择。在最终危机降临时,企业的战略调整决定了组织韧性表现。

三、研究设计(一)方法选择

本文采用纵向单案例研究方法,原因是:(1)本研究探讨全球政治风险下中国高科技企业的韧性机制,案例研究方法适合解决此类“怎么样”类型的研究问题(Eisenhardt,1989)。(2)韧性研究高度依赖于情境,美国政府的政治打击是中美摩擦加剧情境下中国高科技企业面临的新问题。单案例研究能够保证案例研究的深度,进而在丰富信息的基础上归纳总结出新的理论框架(Pan和Tan,2011)。(3)纵向案例研究方便呈现较长时间的变化过程,因此能够观察各个时间节点上的关键事件并识别其因果逻辑链条(Eisenhardt,1989)。通过合理划分阶段对案例进行深入剖析将有助于反映案例企业的韧性反应在不同风险时期的变化,从中探索案例企业组织韧性的演化过程,归纳出增强组织韧性的有用见解(Bullough等,2014)。

(二)案例选择

本文选取“华为技术有限公司”(下称“华为”)作为研究对象,原因有三个:第一,内容适配性。2018年的“华为事件”一度成为国内时政热点话题,从2002年进入美国市场到2018年遭受政治打击,华为经历了组织韧性不断加强并且经受美国政治打击考验的全过程,与研究主题相匹配。第二,案例企业的独特性。美国政府的打击目标往往是在全球实现深度纵向分工并在全球价值链中占据主导地位的他国企业,华为是其中为数不多的中国企业之一,而能在高强度的政治打击下表现出较强组织韧性的企业则更加稀有。因此,华为面对全球政治风险的组织韧性演化为相关研究提供了宝贵而独特的研究素材。第三,数据易获取性。一方面,华为自2006年起每年发布企业年报,同时广受媒体、学者的关注,二手资料非常丰富;另一方面,本文的研究团队与华为的部分中高层管理者建立了良好的联系,有利于一手资料的收集与整理,保障研究资料的可获得性和准确性。

(三)案例描述

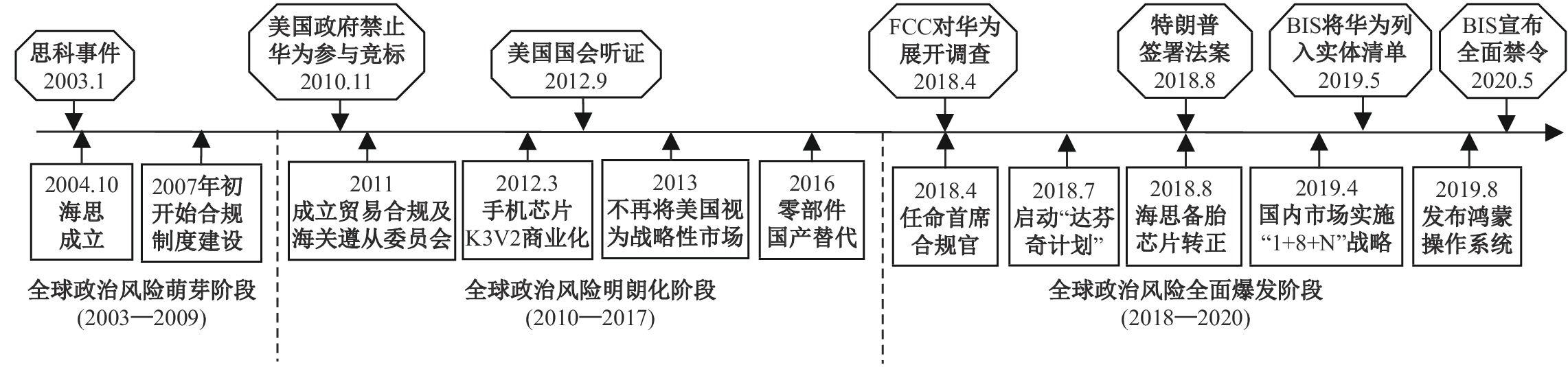

华为成立于1987年,是全球排名第一的通信设备供应商和排名第二的手机品牌企业。2019年公司营业收入8588.33亿元,净利润626.56亿元。华为的国际化始于1996年,先后进入俄罗斯、欧洲、亚非拉等多个国家和地区。但随着国际化的深入,华为遭遇到美国政府的阻挠,全球政治风险从萌芽到最后全面爆发,发展时间轴与华为的主要韧性反应如图2所示。

|

| 图 2 华为面临的全球政治风险及韧性反应时间轴 |

关于全球政治风险阶段的划分,研究团队在分析案例素材的基础上与访谈对象进行充分讨论后确定。华为某高管在接受访谈时指出:“思科事件引发了华为对全球政治风险的警惕,随后采取了一系列应对举措”,因此,本研究以思科诉讼发生的2003年作为全球政治风险萌芽阶段的起点。“2010年到2012年是关键阶段,美国政府不仅多次干预华为的在美业务,并且首次针对华为发起听证并出具了调查报告”,据此,本研究将2010年华为竞标Sprint Nextel项目受阻作为全球政治风险明朗化阶段的起点。而风险全面爆发则以2018年为起点,当年4月美国联邦通信委员会(FCC)对华为展开调查,拉开了对华为实施全面打击的序幕。

(四)数据收集

案例企业的一手数据和二手数据来源如表1所示。其中调研访谈的过程如下:第一阶段是2019年9月至10月,华为被列入“实体清单”的风口过后,研究团队2次访华为,围绕“全球政治风险与组织韧性”展开深度访谈。第二阶段是2020年9月至11月,华为的芯片和操作系统被禁用后开展了2次跟踪访谈,更新“华为事件”的进展和丰富相关的细节内容,并就案例阶段划分进行讨论。第三阶段是2020年12月,研究团队再次与华为高管展开了1次深度访谈,探讨研究的主要观点,同时更新数据。除了正式访谈,研究团队还多次通过电话和微信与华为的受访者联系,核实关键数据。在二手数据中,华为高管围绕企业风险文化与“华为事件”的公开发言也构成研究的关键数据资料。多重数据来源之间形成三角验证,使得研究数据能够互相检验和补充,有效提高了本研究的信度。

| 数据类型 | 主要来源 | |

| 公司公开资料 | 公司官网公开的资料与信息、年度报告等 | |

| 高管的公开发言 | 公司高管的公开发言稿及接受媒体的采访等 | |

| 新闻报道 | 主流媒体关于“华为事件”的报道和评论 | |

| 实地参观 | 参观地点 | 总时长 |

| 华为深圳总部、华为东莞松山湖基地 | 约360分钟 | |

| 访谈资料 | 访谈对象 | 总时长 |

| 公司副总 | 约120分钟 | |

| 公司对外部门负责人 | 约120分钟 | |

| 某地区分公司总经理 | 约540分钟 | |

| 荣耀某部门部长 | 约240分钟 | |

| 荣耀某项目负责人 | 约180分钟 | |

| 2名海外地区业务部门经理 | 约80分钟 | |

(五)数据分析与构念测度

参考Pettigrew(1990)提出的纵向案例分析策略,数据分析的过程如下:首先,构建时间轴,将所有资料按照时间序列整理,以厘清华为所面临的全球政治风险的发展过程及其应对举措。其次,主题叙事分析。与案例企业的受访者共同讨论,确定全球政治风险发生变化的重要事件与时间节点,进行阶段划分。最后,数据编码。第一步,以理论分析提出的研究框架为基础,对与研究主题相关的案例资料进行编码,将素材标签化,编入一级编码库。编码时采用两位英文字母加数字的方式对编码命名,其中第一个字母反映数据发生时间所处的阶段(风险萌芽阶段为G,风险明朗化阶段为C,风险全面爆发阶段为B),第二个字母代表数据来源(一手数据为F,二手数据为S),而数字则代表具体资料在数据库中对应的编号。第二步,抽象化。将提炼的标签对应不同阶段进行归类,然后与测量变量的内涵进行比对,将标签凝练为关键词,形成二级编码。第三步,对第二步提炼的反映同一概念的关键词进行归类合并,分析其表达的概念涵义,确定编码结果,形成三级编码。第四步,根据研究框架的逻辑线条对编码结果之间的逻辑关系进行编码整理,总结研究结论。

关键构念及编码结构如表2所示,其中风险文化与意识、风险识别、韧性激活、战略调整、韧性表现借鉴了现有文献中的概念和测量,韧性基础则是本文在现有文献的启发下提出的新构念。风险文化与意识贯穿华为组织韧性形成与演化的全过程,因此本文只在全球政治风险萌芽阶段进行探讨。此外,本文认为:在政治打击降临前,韧性激活和战略调整改变的是组织的韧性基础,而韧性表现是组织在政治打击下呈现出的耐受度和恢复力,只有在打击真正降临后才能观察到(Linnenluecke和Griffiths,2012)。因此,本文将华为的韧性表现视为各阶段韧性反应的最终结果,集中反映在风险全面爆发阶段。

| 构念 | 概念化 | 理论依据 | 测量变量 | 各阶段编码数目 | 合计 | ||

| 萌芽

阶段 |

明朗化阶段 | 全面爆发阶段 | |||||

| 风险文化与意识 | 将风险管理嵌入组织每一层级尤其是最高管理层的决策过程 | Christopher和Peck(2004) | 企业家的忧患意识、组织的风险文化 | 19 | / | / | 19 |

| 韧性基础 | 有效处理环境信息的能力和灵活改变资源分配以应对破坏性事件的能力 | Vogus和Sutcliff(2007) | 组织资源与能力、组织流程 | 19 | 27 | 36 | 82 |

| 风险识别 | 感知潜在的破坏性事件,并就其性质和对组织目标的影响做出判断 | Weick和Sutcliffe(2007);Teo等(2017) | 风险识别模式、风险类型识别、风险等级识别 | 23 | 31 | 39 | 93 |

| 韧性激活 | 当组织意识到威胁、挑战或意外的紧急情况时,韧性产生的机制 | Roni等(2016);Hosseini等(2019) | 增加灵活性、增加冗余 | 18 | 24 | 29 | 71 |

| 战略调整 | 改变资源配置和组织惯例,以应对破坏性事件的影响 | Srinivasan和Swink(2018) | 研发战略调整、合规管理调整、市场战略调整、供应链战略调整 | 27 | 33 | 38 | 98 |

| 韧性表现 | 企业在逆境中的绩效,是将韧性好的企业与韧性差的企业区分开来的相关成就 | Kantur和İşeri-Say(2012) | 供应链稳健性、经营业绩稳健性 | / | / | 23 | 23 |

(一)全球政治风险萌芽阶段的华为韧性反应过程(2003—2009年)

全球政治风险萌芽阶段的典型引用语和编码结果见表3。

| 构念 | 测量变量 | 典型引用语举例 | 关键词 | 编码结果 |

| 风险文化与意识 | 企业家的忧患意识 | 任总很强的危机意识、忧患意识是我们未雨绸缪的主要原因(GF1) | 危机意识; 忧患意识 |

领导人具有较强的危机意识 |

| 组织的风险文化 | 我们总在顺利时想危机,好的时候讲危机(GF2) | 危机文化 | 强调风险文化 | |

| 韧性基础 | 组织资源与能力 | 现金流达到3.11亿美元(2002年)的华为显然是当之无愧的龙头之一(GS16) | 现金流充足 | 资金实力较强 |

| 华为从1995年启动关键技术研究,累计投入资金超过50亿元,投入研发人员3500多人(GS12) | 启动关键

技术研发 |

具备关键技术积累 | ||

| 风险识别 | 风险识别模式 | 思科起诉华为与美国政府没有关系,但引发了我们对海外政治层面风险的警惕(GF2) | 自发检查 | 主动识别 |

| 风险类型识别 | 2003年,华为做出了极限生存的假设,预计有一天,所有美国的先进芯片和技术将不可获得(GS2) | 不可获得 | 断供 | |

| 风险等级识别 | 在2004年的内部讲话中,任正非提示处于“春天”的华为要注意“冬天”(GS7) | 处于“春天” | 低风险 | |

| 韧性激活 | 增加灵活性 | 之前研发项目选择主要考虑成本和技术先进性等指标,2004年后加入了业务连续性指标(GF1) | 技术连续性指标;控制

核心环节 |

研发:成本导向→控制导向 |

| 我们2004年开始思考合规问题,先是由高层在会议中提出这个议题,然后成立合规项目组,2007年正式进行贸易合规与海关遵从系统建设(GF2) | 进行合规

建设 |

强调内部合规 | ||

| 战略调整 | 研发战略调整 | 任正非给海思芯片研发负责人下达任务:我每年投入4亿美元的研发费用,给你2万人,一定要站起来(GS32) | 加大核心

技术研发 |

瞄准核心环节研发 |

| 合规管理调整 | 我当时在非洲公司,海外的每一单业务都要报合规办公室审核(GF2) | 合规开拓

市场 |

严格内部合规管理 |

1. 风险文化与意识。从1996年开始,任正非历次讲话的重要主题之一就是惶者生存,《反骄破满》中提出“繁荣的里面,处处是危机”,《华为的红旗能打多久》中提出要把危机意识传递给每一位员工,《华为的冬天》更是以泰坦尼克号来警醒员工在太平时期思考危机并做出准备的重要性。受其影响,华为形成了对风险高度敏感的组织文化。企业家强烈的忧患意识与组织风险文化是华为能够在全球政治风险萌芽之初准确识别并决定做出积极响应的重要原因。

2. 韧性基础。2003年的华为具有一定的韧性基础。2002年实现营业收入221亿元,经营现金流约26亿元。1996年到2002年,华为研发投入占营业收入的比例高达7.96%,在芯片领域有一定的技术积累。1991年,华为开发出第一款专用芯片;1998年,其基础研究部已成为国内最大的芯片设计公司。财务资源和技术积累为华为在面对全球政治风险时做出积极的韧性反应提供了条件。

3. 风险识别。2003年1月,思科起诉华为侵犯其知识产权,虽然官司以和解收场,却引起了华为高层的警惕。思科的诉讼并非政治因素所致,且美国政府的政治打击意图尚未显现,但基于领导人强烈的忧患意识,华为在经济风险的触发事件中对全球政治风险进行了主动识别,并得出结论:随着华为的发展,与美国在山顶的“遭遇战”迟早会发生,所有美国的先进芯片和技术未来可能将不可获得。在2004年的内部讲话中,任正非提示处于“春天”的华为要注意“冬天”,由此传递出两个信息:一是华为意识到了全球政治风险,二是判断风险等级尚低。

4. 韧性激活。在识别出全球政治风险后,华为沿着提高灵活性的方向激活了内部韧性。一是研发从成本导向转为控制导向。不再满足于获取利润,转而寻求在对产品竞争力具有关键影响且美国供应商具有主导地位的环节实现自主控制。二是开始重视合规管理,强调合规开拓海外业务。

5. 战略调整。对应于韧性激活的两个方面,华为进行了战略调整。首先,加大在核心技术领域的研发投入。2004年成立海思,在研发项目选择上聚焦价值最高或者技术要求最高的主芯片;在美国、瑞典、德国等多个国家设立研究中心,与多所顶级高校开展芯片的合作研发。其次,于2007年进行贸易合规与海关遵从系统建设,2008年成立能与最高管理层直接对话的风险管理部,对出口业务进行严格的合规管理。由于政治打击尚未降临,这一阶段的战略调整主要改善了华为的韧性基础。

(二)全球政治风险明朗化阶段的华为韧性反应过程(2010—2017年)

全球政治风险明朗化阶段的典型引用语和编码结果见表4。

| 构念 | 测量变量 | 典型引用语举例 | 关键词 | 编码结果 |

| 韧性基础 | 组织资源与能力 | 我们实现了217亿元人民币的较充裕的经营活动现金流,财务稳健(CS17) | 经营现金流充裕 | 资金实力强 |

| 根据专利检索平台Innography数据,华为H04、G06核心专利总数由2003年的39件,上升至2009年的649件(CS30) | 核心技术

积累 |

核心技术进一步提升 | ||

| 组织流程 | 华为不是隐藏得好,而是确实在合规上没有漏洞,所以美国抓不到华为的把柄(CF1) | 没有漏洞 | 内部合规体系完善 | |

| 风险识别 | 风险识别模式 | 美国国家情报委员会要求华为在一周内提供材料(CS3) | 接受审查 | 被动识别 |

| 风险类型识别 | 如果Android系统不给我用了,Windows Phone 8系统也不给我用了,我们是不是就傻了(CS5) | 操作系统授权被终止 | 断供 | |

| 我们其实很希望进军美国市场,但得面对现实。因为美国方面的风险是长期存在的(CS12) | 美国市场存在风险 | 市场禁入 | ||

| 风险等级识别 | 虽然美国国会出了调查报告,但没有确认华为违反了美国的出口管制法律(CF2) | 遭到调查;未被证实违规 | 中 | |

| 韧性激活 | 增加灵

活性 |

我们做操作系统和高端芯片是一样的……断我们粮食的时候,备份系统要能用得上(CS5) | 核心研究;突破限制 | 研发:控制导向→控制+生存导向 |

| 遵从适用的国际法律和规则,确保不会因法律遵从问题而影响与华为公司的合作(CS38) | 提出供应商合规经营

要求 |

合规管理:内部规范→主导网络规范 | ||

| 2012年后,我们在运营商业务上就对高风险的美国市场完全失望了(CF1) | 退出高风险市场 | 市场布局:收益导向→风险导向 | ||

| 增加冗余 | 在供应商的合作上也增加了连续性的考虑(CF1) | 供应链连

续性 |

供应链:收益导向→稳健性导向 | |

| 战略调整 | 研发战略调整 | 我们现在做终端操作系统是出于战略调整的考虑(CF3) | 研发操作系统;研发芯片 | 继续加大核心环节的研发

投入 |

| 华为手机为麒麟芯片提供了最初的市场和试验田(CF5) | 提供试验田;商业化 | 为自研元器件商业化提供

机会 |

||

| 合规管理调整 | 系统化的合规运作从2013年开始,并出台针对内外部的业务连续性管理政策(CF2) | 外部合规 | 将供应商纳入合规管理范围 | |

| 市场战略调整 | 之前开拓美国市场的强烈愿望没有了,转而开拓其他海外市场(CF1) | 美国市场转移;开拓其他市场 | 开拓美国外的市场 | |

| 供应链战略调整 | 任正非喜欢把华为的生产比喻为修长城,以前是能用美国砖就用美国砖,现在说法变了,要用全世界优秀的砖,尤其是中国砖(CF4) | “中国砖”;引进国内厂商 | 零部件的国产替代 |

1. 韧性基础。经过全球政治风险萌芽阶段的韧性反应,华为已具备以下三方面的韧性基础:一是拥有充裕的财务资源。2009年华为已成为全球第二大通信设备供应商,总营业收入1491亿元,净利润211亿元,经营现金流271亿元。二是在核心部件和关键技术环节具备了较强的研发能力。2007年开发出移动通信的核心器件——基带处理器,2009年推出国内第一款智能手机处理器K3V1。与芯片相关的核心专利数从2002年的6件增加到2009年的649件。三是建立了内部合规管理制度,并形成了较强的合规意识。

2. 风险识别。2010年,美国政府禁止华为和中兴竞标美国第三大移动运营商Sprint Nextel的网络升级项目;2011年11月,对华为和中兴展开调查,并于2012年9月召开国会听证。至此,美国政府已表现出将经济问题政治化的倾向。面对美国政府的调查行动,华为只能以应对为主、被动识别。在分析组织内外部环境后,华为做出以下判断:美国的政治打击可能在未来三至五年降临;供应链上被美国企业垄断的环节风险最高;美国市场将是华为较长时间内难以进入的市场。

3. 韧性激活。基于对全球政治风险逐渐升级的判断,华为选择同时沿着提高灵活性和增加冗余的方向激活韧性。为了提高灵活性,华为一是主导研发活动从控制导向转为兼顾控制与生存导向,主张在被美国供应商垄断的环节进行技术储备,包括不可能盈利却会影响华为生存的环节。二是合规管理从关注内部合规扩大为关注主导网络合规。三是市场选择由收益导向转为风险导向,调低对高收益、高风险市场的期望,将市场的风险等级作为市场布局的重要考虑因素。为了增加冗余,华为的供应链构建原则从品质与成本导向转为降低供应商的国别依赖程度导向,从提高供应链稳健性的角度重构供应链。

4. 战略调整。华为在韧性激活后进行的战略调整如下:第一,继续加大核心环节的研发投入,并为自研核心元器件的商业化提供机会。2010—2017年,华为研发投入总额占营业收入的比重达到14.43%,较2003—2009年高出5.14个百分点。2012年启动操作系统的研发,同时决定将海思自研的处理器芯片K3V2用在华为手机上。即便自研芯片的制程落后且与GPU的兼容性不好,但华为仍坚定地给自研芯片商业化提供试错空间。通过终端部门的及时反馈,海思的芯片研发能力得到快速提升。第二,为进一步严格组织合规管理,华为于2011年设立由首席法务官负责的贸易合规及海关遵从委员会,审核公司的贸易合规政策并执行监督职能。同时,将供应商的合规能力纳入供应商的考核指标,在降低供应链风险的同时提升组织整体的合规管理韧性。第三,对全球市场战略进行调整,将市场重心放在风险较低的中国市场和除美国外的其他海外市场。2012年,华为宣布退出美国的电信运营商市场,2013年宣布不再将美国视为消费者和企业业务的战略性市场。美洲市场的贡献率从2012年的14.98%下降到2017年的6.54%,而国内市场的贡献率从2010年的34.98%提升至2017年的51.78%。第四,不断推动供应链上的零部件国产替代。国内射频天线厂商硕贝德于2017年初成为华为的供应商,实现了对美国安费诺部分产品的替代。同年,华为成为京东方柔性OLED的首位客户。

(三)全球政治风险全面爆发阶段的华为韧性反应过程(2018—2020年)

1. 韧性基础。经过长达15年的韧性反应,华为已拥有以下几方面的韧性基础:一是雄厚的资金基础。2017年,华为营业收入6036亿元,在全球500强榜单中排名第83位;净利润475亿元,经营现金流达到749亿元。二是在通信技术领域成为全球领导者,同时在部分核心元器件上已具备扎实的技术沉淀。2017年底,华为与芯片相关的核心专利数增加到2394件;2018年,海思已是全球排名第五的手机芯片设计企业,操作系统研发进入第7个年头。三是建成了全面合规管理体系,在全球经营中采用系统规范的制度及组织流程约束高层、员工及合作伙伴的行为。

2. 风险识别。2018年4月,美国联邦通信委员会对华为展开调查;8月,特朗普签署《国防授权法》,禁止美国的政府机构和电信承包商使用华为的技术,这标志着美国政府对华为的政治打击全面爆发。在此后的两年中,美国政府针对华为的全球市场和供应链的打击不断升级,其间却又多次调整华为的临时许可期限,风险跟随美国政府的打击政策时刻变化。在此情况下,华为主要采用被动识别模式,通过对公司业务线的审查,整理出了一份受断供影响的零部件库存量和可支撑时间等信息的清单,以及受影响的海外市场。

3. 韧性激活。全球政治风险的全面爆发全方位激活了华为的组织韧性,为了应对不断升级的打击,华为全力调动资源,以进一步提高灵活性和增加冗余。具体来看,华为一是更加强调技术研发的生存导向;二是在企业主导的合作网络中强调合规管理的战略价值;三是在市场布局上更加强调风险导向;四是在供应链管理上强化稳健性导向。

4. 战略调整。韧性的激活促使华为在以下四个方面做出了战略调整:在技术上,华为继续加大对核心环节的研发投入和加快自研核心元器件的商业化。2019年,华为研发投入占比再创历史新高,达到15.3%;同时启动“达芬奇计划”,开始涉足AI芯片技术。面对芯片和操作系统的断供,华为研发成果的商业化明显提速。2018—2020年,华为发布了5款核心芯片:昇腾芯片、鲲鹏处理器、天罡芯片、凌霄芯片和鸿鹄818处理器。2019年8月,华为发布操作系统鸿蒙,随后迅速将其投向市场,紧急救援因无法应用谷歌生态而陷入困境的华为手机。在合规管理上,2018年,华为任命首席合规官,直接向董事会汇报工作;在各业务部门、全球各子公司任命合规官并成立合规组织;针对贸易合规、网络安全与用户隐私保护、反商业贿赂等关键领域,华为还分别成立了专项合规管理组织,实行跨区域、跨业务领域的体系化管理。

在市场布局上,华为聚焦低风险的国内市场,通过构建业务的横向生态,提高用户黏性。国内业务占比由2017年的52%增长至2019年的59%。在供应链战略上,华为一方面大量采购由美国企业独家供货的关键元器件,使库存水平足以支撑12个月以上的生产需求;另一方面大力培育国内供应商,不但向其开放测试平台,而且在资金、技术、设备等资源上提供支持,以加快国内供应商对美国供应商的替代。

5. 韧性表现。从2018年开始,华为面对美国政府的打击表现出很强的组织韧性:供应链迅速调整到位,各项业务正常运行且保持增长态势。面对芯片断供,海思“备胎芯片”一夜转正;操作系统断供3个月后华为推出鸿蒙系统;即便是自研芯片无法制造也没能让华为进入休克,通过提前备货,华为已为2020年发布的Mate40系列和P50系列机型储备了足够的芯片。从企业经营绩效上看,被列入实体清单后,华为的营业收入继续保持增长,2019年第二季度和第三季度分别同比增长13%和27%,全年收入增速只略低于2018年的水平。在不断升级的制裁压力下,2020年上半年,华为实现销售收入同比增长13.1%,净利润率9.2%。

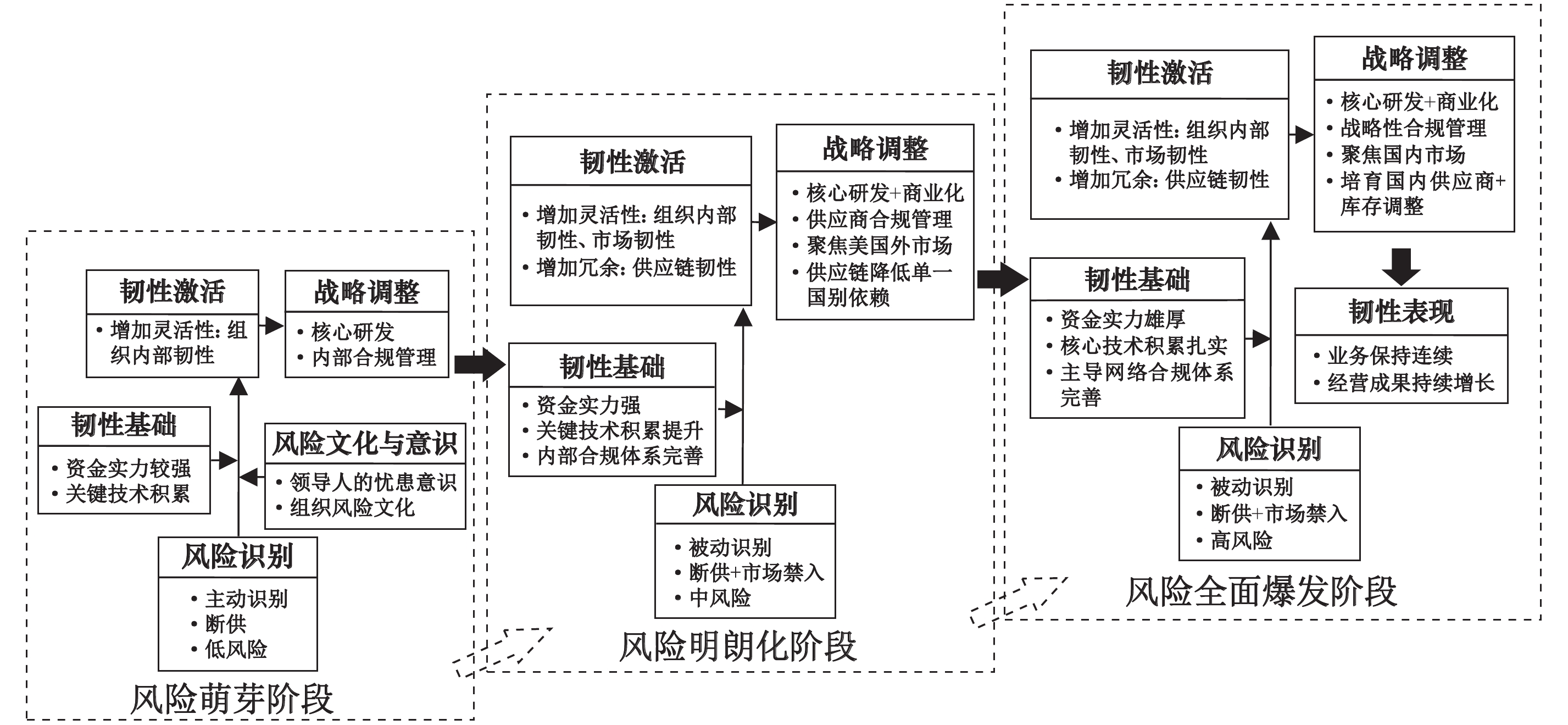

五、案例讨论本研究发现,在全球政治风险逐渐升级的过程中,华为的韧性反应表现出不断演化的特征(见表5),主要体现在以下方面。

| 全球政治风险阶段 | 风险萌芽阶段(2003—2009年) | 风险明朗化阶段(2010—2017年) | 风险全面爆发阶段(2018—2020年) | |

| 韧性基础 | 组织资源

与能力 |

资金实力较强 | 资金实力强 | 资金实力雄厚 |

| 具备关键技术积累 | 核心环节的技术积累进一步提升 | 核心环节的技术积累扎实 | ||

| 组织流程 | / | 内部合规体系完善 | 主动的网络合规体系完善 | |

| 风险识别 | 风险识别

模式 |

主动识别 | 被动识别 | 被动识别 |

| 风险类型

识别 |

断供 | 断供+市场禁入 | 断供+市场禁入 | |

| 风险等级

识别 |

低 | 中 | 高 | |

| 韧性激活 | 增加灵活性 | 研发:成本导向→

控制导向 |

研发:控制导向→

控制+生存导向 |

强调生存导向研发 |

| 强调内部合规 | 合规管理:内部合规→

主导网络合规 |

强调合规管理的战略地位 | ||

| / | 市场布局:收益导向→

风险导向 |

强调风险导向的市场布局 | ||

| 增加冗余 | / | 供应链:收益导向→

稳健性导向 |

强调供应链稳健性 | |

| 战略调整 | 研发战略

调整 |

瞄准核心环节研发 | 加大核心环节的

研发投入 |

全面加大核心环节的

研发投入 |

| 为自研核心元器件商业化提供机会 | 加快自研核心元器件的

商业化 |

|||

| 合规管理

调整 |

内部合规管理 | 将供应商纳入合规管理范围 | 战略性合规管理 | |

| 市场战略

调整 |

/ | 开拓美国外的市场 | 大力开拓国内市场 | |

| 供应链战略调整 | / | 零部件的国产替代 | 培育国内供应商 | |

| 增加关键部件库存 | ||||

第一,随着政治打击的临近,风险识别模式从主动识别向被动识别转变,识别难度逐渐下降。思科事件触发了华为最初的韧性反应,但该事件是企业之间的知识产权纠纷,并无政治力量介入。而在这之前,美国政府也没有表现出任何限制华为的意图。要从一件纯商业的不利事件中察觉出超越事件本身特征的政治风险,难度极大,华为是在没有发生政治打击的直接触发事件时,对全球政治风险做出的提前预判,我们称之为主动识别。在之后的两个阶段,美国政府表现出日益明显的将经济问题政治化的意图,华为对这种意图的走向进行判断,属于对全球政治风险的被动识别,其难度明显降低。那么,为什么华为能在2003年主动识别全球政治风险?已有研究发现,主动构建风险文化的组织具有更强的识别风险的能力(Adobor,2018),本研究进一步认为,领导者在全球政治风险的早期识别中具有不可替代的作用。全球政治风险是政治圈复杂博弈的结果,很难提前察觉(Davarzani等,2015),2003年又正值经济全球化盛行,华为能在此时做出全球供应链可能被切断的预判,很大程度上是因为领导人对未来的思考。受其成长经历的影响,任正非具有在中国企业家中极其少见的忧患意识(吴晓波,2017),在华为高歌猛进并获得外界众多赞誉的2000年底,任正非却号召华为展开对危机的广泛讨论,那种“天天思考的都是失败,对成功视而不见”的危机感使其对风险极其敏感。这也印证了现有研究的发现:深谋远虑的企业家通过思考未来预测风险(Välikangas和Romme,2012)。

第二,准确识别全球政治风险是激活韧性的前提,而韧性基础和组织风险文化与意识是韧性激活依赖的条件。早在美国打击正式降临以前十五年,华为就对可能遭遇的全球政治风险做出了准确判断,并因此开启了韧性反应过程。现有研究指出,识别出全球政治风险并非一定意味着会采取积极的应对措施(Davarzani等,2015),组织需要具备必要的能力,才能对未来的环境事件做出有效反应(Harms等,2009)。那么,华为是否因为具备了必要的能力,所以成功激活了韧性?研究发现,在全球政治风险的萌芽阶段,华为的韧性基础是比较薄弱的,并不足以独立支撑韧性激活,尤其表现在研发活动方面。将研发导向调整为控制导向,意味着需要在技术壁垒高的环节实现突破,这对于华为的技术能力和资金实力都提出了非常高的要求。是领导者强烈的忧患意识,以及在其影响下形成的组织风险文化,促使华为在资源和能力并不充裕的情况下,决定对全球政治风险做出提前应对。韧性激活后的战略调整改善了华为的韧性基础,技术能力明显上升,财务资源更为丰富。因此,在全球政治风险明朗后,扎实的韧性基础成为支撑韧性激活的重要条件,企业依据韧性激活的方向,做出了相应的战略调整,进一步巩固了韧性基础。在风险全面降临后,雄厚的韧性基础固然是华为激活韧性的重要原因,而前两次激活韧性的经历和产生的积极效果,也让激活韧性成为华为面对风险的惯常反应。

第三,韧性激活朝向获取韧性的关键禀赋,且激活方向持续演变。华为的韧性激活可以归纳为两个具体方向:增加灵活性和冗余。在风险萌芽阶段,华为沿着增加组织灵活性的方向激活韧性,包括调整研发活动导向和强调合规建设。其中,研发项目选择从成本导向转为控制导向,合规管理强调内部合规。在风险明朗化阶段,研发活动导向除了继续强调控制核心环节,也开始关注经济上无利可图,但在极端情况下能维持业务连续性的项目;合规管理范围扩大,从关注内部合规建设转为关注主导网络的合规建设。同时,开始对全球市场布局进行调整,放弃了对美国运营商市场的执着追求。在这一阶段,增加冗余成为韧性激活的另一方向,华为着手与更多的供应商建立联系,以避免单一地区供应风险。在风险全面爆发阶段,韧性激活全面转向保生存。在增加灵活性的方向上,研发战略强调生存导向,市场布局强调风险导向,合规建设强调所主导的网络在所有业务领域的全面合规。在增加冗余的方向上,不但更重视对国内供应商的培育,而且开始大幅增加核心元器件的库存。从这一过程可以看出,随着全球政治风险的发展,组织韧性激活的方向持续演变。另外,正如现有研究所指出的,灵活性和冗余是组织韧性的关键禀赋(Williams等,2017),不管在全球政治风险的哪个阶段,韧性激活作为韧性反应的初始环节(Burnard等,2018),获取韧性的关键禀赋都是其明确方向。

第四,华为沿着韧性激活的方向进行战略调整,且随着风险等级的上升,战略调整的力度不断加大。华为从风险萌芽阶段便激活了合规管理韧性,战略调整从建立组织内部合规制度开始,在实现了内部规范后,将供应商纳入合规管理体系,以实现主导网络的整体合规。全球政治风险全面爆发后,设立首席合规官,从组织结构上明确合规管理的战略地位。风险萌芽阶段还同时激活了研发活动韧性,华为由此开始了持续的研发战略调整,从2004年瞄准核心环节进行研发,之后这一战略从未动摇,而且在全球政治风险明朗后,便不再满足于储备关键技术以备不时之需,开始为自研核心元器件的商业化提供机会。在该策略的支撑下,海思的移动芯片技术能力快速提高,成为华为手机不断超越消费者期望的重要保障。在全球政治风险全面降临后,华为加快了自研核心元器件商业化的步伐,在短时间内四条业务主线都发布了自研的核心芯片。在这一过程中,华为的研发投入迅猛增长,为突破核心环节的技术壁垒提供了充足的资源保障。研发战略调整需要的时间和资源投入构成了高科技企业与其他企业的主要区别。市场韧性和供应链韧性激活始于全球政治风险明朗化阶段,对应的战略调整意在降低对美国市场和美国供应商的依赖。在全球政治风险全面爆发后,市场和供应链进一步向国内收缩。考虑到美国在全球的影响力,这一战略调整有利于降低美国联合其盟友实施共同打击可能对华为造成的伤害。

第五,全面的战略调整使华为各个子系统的韧性同步增强,共同构成了组织的整体韧性。由于政府制裁需要理由(Ellis,2020),华为高水平的合规建设迫使美国政府进行长时间的调查,延缓了打击的实施,为研发、市场和供应链战略的调整争取了时间。在2018年8月特朗普宣布对华为实施市场禁入打击时,美国市场对华为全球销售收入的贡献不到1%,市场禁入的影响有限,这提高了全球政治打击下的市场韧性,为华为应对逆境提供了充足的财务资源。当美国将华为列入实体清单时,华为供应链中美国供应商的比例已下降到19%,中国供应商的比例上升到21%,而且在对美国依赖程度大的元器件上准备了1年以上的库存。供应链战略调整的结果增强了华为供应链的韧性,使其能修复一定程度的供应中断,为寻找和培育替代供应商争取了时间。而在服务器芯片等技术壁垒极高且被美国企业完全垄断的环节,华为通过激活内部韧性,调整研发战略,依靠自身力量实现了突破,在四大业务板块上完成了自研核心芯片的商业化,如鲲鹏芯片成功让华为的企业业务摆脱了对英特尔X86的依赖,在断供打击时对供应链韧性形成重要补充。

根据华为应对全球政治风险的历程,本文推导出全球政治风险下中国高科技企业韧性反应的过程模型(见图3)。

|

| 图 3 全球政治风险下中国高科技企业韧性反应的过程模型 |

(一)在全球政治风险下,组织韧性高度依赖于风险萌芽阶段的风险识别能力

政治打击与自然灾害、经济危机等破坏性事件最大的不同,在于其服务于国家战略。美国为了遏制中国在高技术领域的崛起,将具有全球影响力的中国高科技企业作为打击目标,这些企业深度融入全球供应链,在关键技术环节对美国供应商存在严重依赖,为美国政府实行精确打击和连续打击提供了可能。这些关键环节具有技术壁垒高、突破难度大的特点,无法在短期内实现补短板。只有在风险萌芽阶段识别出全球政治风险,才可能为后续的战略调整争取到足够的时间,从而在打击降临时表现出高韧性。现有风险管理方面的研究指出,由于存在不确定性,识别环境威胁本身就非常困难(刘家国等,2019)。再加上政治风险在企业管理中处于次要地位(Asif等,2019),不属于风险管理的传统领域,使得风险识别和评估的难度大为提升。本研究发现,企业家的忧患意识会促使管理团队采用主动识别模式,对环境威胁做出超越风险事件本身特征的解读,从而在全球政治风险萌芽之初做出准确判断。

(二)韧性基础、风险文化与意识能促进企业在识别出风险后选择激活韧性

韧性激活是风险识别与战略调整之间的环节,现有文献对韧性激活的关注较少(Burnard等,2018)。本研究认为,在逆全球化情境中,韧性激活是不容忽视的关键环节,能很好地解释在全球政治风险已明朗的情况下,为什么有的企业拒绝做出战略调整。中国高科技企业要在被美国企业长期垄断的关键技术上实现突破,需要投入大量的资源。研究发现,在全球政治风险萌芽阶段,企业的韧性基础往往无法独立支撑开启战略调整的意图,韧性激活高度依赖于组织风险文化,具有忧患意识的企业更可能做出未雨绸缪式的反应。在全球政治风险逐渐明朗后,能否激活韧性则更多取决于韧性基础。此时留给企业进行战略调整的时间已不多,韧性基础不足的企业没有信心在有限的时间内弥补企业业务上的薄弱环节,尤其是需要长时间努力才能见到明显成效的核心技术环节,因此面对全球政治风险,企业没有激活韧性的动力。相反,韧性基础扎实的企业更可能对明朗化的全球政治风险做出积极反应。

(三)增加灵活性是韧性激活的首选方向,增加冗余是高风险环境下的韧性激活策略

企业在增加灵活性上的投资(如加大对核心环节的研发投入)不但能在全球政治风险爆发后提高企业的韧性,而且有利于企业减少对核心元器件供应商的依赖,提高在全球价值链中的权力地位和租金攫取绩效(Lee等,2020)。而在增加冗余上的投资(如增加库存)则只有当风险爆发后才具有价值,在此之前,只能形成成本。因此,正如已有研究所指出的,增加灵活性比增加冗余更有价值(Hosseini等,2019)。

(四)在他国政府发起的政治打击下,各个子系统的韧性共同决定了组织的整体韧性表现

与恐怖袭击等政治破坏只影响供应链的连续性不同(Aisen和Veiga,2013),国家制裁对企业的市场和供应链同时展开打击,企业在任何一个子系统上的脆弱都会导致组织整体缺乏韧性。市场多元化有助于避免对单一市场的依赖,在市场禁入下保持更高的市场韧性,为组织对抗逆境提供丰富的财务资源。供应链冗余使得企业不至于在断供打击下立刻陷入休克状态(Kamalahmadi和Parast,2016),得以在寻求替代性解决方案的时期保持生产活动的连续性。而内部韧性则为组织修复供应链中断提供了重要支撑,基于产业链安全导向的研发战略使企业在控制力强的核心环节具备商业化能力,在供应链中断后能迅速以自制替代外购。其结果是,企业不但在政治打击下表现出顽强的生命力,而且一旦挺过危机,企业当初被迫在全球供应链核心环节进行的投资将转化为企业新的核心能力,企业在合作网络中的市场地位和价值获取绩效将因此得到进一步提升,从而在全球竞争格局中占据更加有利的地位。

七、理论贡献与实践启示(一)理论贡献

1. 本文对组织韧性研究的理论贡献。本文揭示了在具有典型时代特征的破坏事件下,组织韧性的形成机制,创新性地引入了韧性基础和韧性激活两个构念,并对此展开剖析。全球政治风险是在逆全球化背景下具有强烈时代特征的逆境事件,现有韧性研究缺少对这类事件导致的组织业务中断的关注(Burnard等,2018)。以国家制裁为主要表现形式的全球政治风险具有精确打击和连续打击的特征,与自然灾害、人为破坏等其他逆境事件形成重要区别,企业韧性反应过程也因此具有不同特征。首先,本研究发现风险识别能力对韧性表现具有重要影响,并提供了经验证据。大多数组织韧性研究的主要关注点都在遏制危机而非预测危机上(Linnenluecke,2017),但在全球政治风险下,预测危机更重要。由于企业只有在打击降临前做出充分的战略调整,才能表现出良好的韧性。因此必须在风险萌芽阶段就做出准确判断,才可能为战略调整争取足够的时间。其次,在现有韧性研究几乎完全忽略了韧性激活环节(Burnard等,2018)的背景下,本研究明确了韧性激活的方向和具体举措,同时提出韧性基础的概念,用以概括风险事件发生时企业拥有的资源、能力与流程。这两个构念的引入可以很好地解释为什么有的企业面对全球政治风险时能较早地做出反应,得出的结论为理解全球政治风险下的企业韧性提供了有价值的见解。最后,本研究发现全球政治风险作用于企业的各个子系统,各个子系统的协同韧性反应不但能推迟危机的到来,而且使企业在打击下表现出更强的韧性。这有助于理解组织韧性的过程,并因此证明了组织韧性的整体性质。

2. 本文对国家制裁研究的理论贡献。政治学文献高度关注在由西方国家发起的制裁中,被制裁对象的应对策略(Guter-Sandu和Kuznetsova,2020)。但相关研究大多站在制裁发起国的角度,回答如何提高制裁效果的问题(Christie,2016),且采用以国家为中心的分析方法(Matera等,2019),未将非国家主体纳入其中。事实上,在全球霸主地位受到挑战的背景下,美国正越来越多地将中国企业作为制裁对象,本研究针对这一全球政治经济中的新现象,以遭受严厉制裁的中国高科技企业为研究对象,探索其应对策略。研究发现,针对高科技企业的政治制裁方式主要是市场禁入和断供,制裁对象对风险的早期识别和韧性激活,以及持续的战略调整有效减弱了制裁效果。本研究拓展了国家制裁的研究对象,站在制裁目标的角度回答如何在国家制裁下保持组织韧性,由此得出的结论对现有制裁领域的文献形成补充。

(二)实践启示

现有研究认为采取主动行动将损失最小化是管理风险的有效方式(Dubey等,2021),而被动反应同样能减少逆境事件带来的影响(Ivanov等,2014)。但本研究发现,由于政治打击瞄准企业的薄弱环节,其具有的精准性将导致采用被动反应策略的企业陷入生存危机。因此,受全球政治风险影响的企业必须及时激活韧性反应,进行主动的战略调整。具体而言,在美国全力遏制中国崛起的背景下,在全球价值链中处于主导地位的中国高科技企业应将持续生存作为首要目标,高度重视全球业务的合规性,避免给予美国实施打击的合理借口。同时,调整全球市场战略,提高国内市场在全球销售收入中的贡献。另外,在由美国企业掌控的全球供应链核心环节,要敢于发起技术攻关。掌握核心技术并具备商业化能力,是在政治打击降临时保证业务连续性的根本。当然,在所有由外国企业控制的环节进行技术积累,即便对于实力雄厚的全球性领导企业而言,也是不现实的。在这一特殊时期,中国高技术行业中的领导企业有必要从之前的竞争关系转变为竞合关系,联合行业力量,尽快打造国内供应链,摆脱对外国技术的依赖。

(三)研究局限与展望

组织韧性只有在破坏事件发生后才能表现出来,因此,研究对象必须选取遭遇破坏事件的企业。本研究以遭遇美国政治打击的华为公司为对象,研究其韧性反应过程,需要进一步验证研究的稳定性。随着遭遇美国制裁的中国企业数量的增加,未来可对更多不同属性特征的企业进行案例研究,探索全球政治风险下影响组织韧性的其他因素。

| [1] | 孔繁辉, 李健. 供应中断风险下OEM供应链弹性运作与提升策略[J]. 中国管理科学, 2018, 26(2): 152–159. |

| [2] | 李平, 竺家哲. 组织韧性: 最新文献评述[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(3): 25–41. |

| [3] | 路江涌, 相佩蓉. 危机过程管理: 如何提升组织韧性?[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(3): 3–24. |

| [4] | Andersson T, Cäker M, Tengblad S, et al. Building traits for organizational resilience through balancing organizational structures[J]. Scandinavian Journal of Management, 2019, 35(1): 36–45. |

| [5] | Asif M, Chhetri P, Padhye R. Do political disruptions affect supply chain performance? A qualitative case study of the textile supply chain in Pakistan[J]. Journal of International Logistics and Trade, 2019, 17(3): 77–88. |

| [6] | Doornich J B, Raspotnik A. Economic sanctions disruption on international trade patterns and global trade dynamics: Analyzing the effects of the European Union’s sanctions on Russia[J]. Journal of East-West Business, 2020, 26(4): 344–364. |

| [7] | Dubey R, Gunasekaran A, Childe S J, et al. Empirical investigation of data analytics capability and organizational flexibility as complements to supply chain resilience[J]. International Journal of Production Research, 2021, 59(1): 110–128. |

| [8] | Flynn B B, Koufteros X, Lu G Y. On theory in supply chain uncertainty and its implications for supply chain integration[J]. Journal of Supply Chain Management, 2016, 52(3): 3–27. |

| [9] | Hosseini S, Ivanov D, Dolgui A. Review of quantitative methods for supply chain resilience analysis[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2019, 125: 285–307. |

| [10] | Jüttner U, Maklan S. Supply chain resilience in the global financial crisis: An empirical study[J]. Supply Chain Management, 2011, 16(4): 246–259. |

| [11] | Linnenluecke M K. Resilience in business and management research: A review of influential publications and a research agenda[J]. International Journal of Management Reviews, 2017, 19(1): 4–30. |

| [12] | Pal R, Torstensson H, Mattila H. Antecedents of organizational resilience in economic crises—an empirical study of Swedish textile and clothing SMEs[J]. International Journal of Production Economics, 2014, 147: 410–428. |

| [13] | Peksen D. Autocracies and economic sanctions: The divergent impact of authoritarian regime type on sanctions success[J]. Defence and Peace Economics, 2019, 30(3): 253–268. |

| [14] | Srinivasan R, Swink M. An investigation of visibility and flexibility as complements to supply chain analytics: An organizational information processing theory perspective[J]. Production and Operations Management, 2018, 27(10): 1849–1867. |

| [15] | Vogus T J, Sutcliffe K M. Organizational resilience: Towards a theory and research agenda[A]. 2007 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics[C]. Montreal, QC, Canada: IEEE, 2007. |