2021第43卷第5期

2.中国人民大学 劳动人事学院,北京 100872;

3.华中科技大学 社会学院,湖北 武汉 430074;

4.中央民族大学 管理学院,北京 100081

2.School of Labor and Human Resources, Renmin University of China, Beijing 100872, China;

3.School of Society, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China;

4.School of Management, Minzu University of China, Beijing 100081, China

在心理学、社会学和管理学等学科领域,矛盾体验现象受到广泛关注(Baek,2010;Lee等,2019)。矛盾体验(ambivalence)指人们对个体、关系或任何实体同时有积极和消极两种评价取向,一般会引起令人厌恶的结果(van Harreveld等,2015;Rothman等,2017)。在组织情境中,职场关系因具有长期持续性、交互频率高以及多样性等特征,成为个体矛盾体验的一个重要来源(Methot等,2017;Rothman等,2017)。领导—成员交换(leader-member exchange,LMX)作为一种常见的职场关系,反映了领导与下属之间的关系质量,通常对员工有较大的影响(Sparrowe和Liden,2005)。在领导—成员交换关系背景下,为有效实现组织目标,领导者会经常对员工提出高冲突性要求,与此同时,领导者也会给予员工足够的社会支持,但领导者这种既苛刻又具有关怀性的行为易导致员工对上下级关系持有矛盾的评价取向。

Lee等(2019)首次提出上下级关系矛盾体验(LMX ambivalence)概念,指员工对领导—成员交换关系同时存在积极和消极想法的主观体验,如员工有时候认为自己与领导者的工作关系非常好,有时候又认为自己与领导者不属于同一阵营,领导者不会行使权力帮助自己解决工作问题等。在组织情境中,上下级关系矛盾体验现象较为常见(Methot等,2017),一方面,在上下级关系建立过程中,因组织机构层级的限制,领导者需要与员工保持一定的等级或权力距离,但也会试图建立较为亲密的人际关系(Zhang等,2015),在某种程度上,领导者“不一致”的矛盾行为反映出上下级关系自身具有的矛盾性;另一方面,领导与员工频繁互动,形成高度相互依赖的关系,为诱发员工的上下级关系矛盾体验提供了条件(Fincham和Linfield,1997)。以往研究将领导—成员交换关系概念化为从低质量到高质量变化的连续体并假定其单向变化,而这种变化形式却不足以解释员工矛盾的上下级关系体验对其工作绩效和行为的影响。此外,虽然已有少量研究从矛盾工作态度、矛盾组织认同等方面来探讨矛盾体验对员工的损害效应(Ziegler等,2012;Schuh等,2016),但在职场关系背景下矛盾体验有何影响仍不明确(Ashforth等,2014)。有鉴于此,本研究将在领导—成员交换关系背景下探究矛盾体验的影响。

以往研究主要关注员工上下级关系矛盾体验对工作绩效和工作幸福感的影响,如Lee等(2019)研究发现上下级关系矛盾体验对员工任务绩效有消极影响,Han(2020)认为上下级关系矛盾体验对员工工作幸福感(work-related well-being)有消极影响,具体表现为员工工作投入降低,情绪耗竭增加。而本研究将具体考察上下级关系矛盾体验对员工主动性行为的影响,主要有两方面原因:首先,在领导与员工对偶关系水平上,关于矛盾关系对员工结果变量的影响,学者们的观点仍存有分歧(Methot等,2017)。一种观点认为矛盾关系会增加个体的压力感知(Uchino等,2007),另一种观点认为人际交互中的矛盾体验可产生功能性互动结果,如促进双方互惠的问题解决和想法分享(Guarana和Hernandez,2016)。其次,矛盾体验在组织变革以及个体转变过程中较为常见(Rothman等,2017),已有研究表明组织变革可能会引起管理者的矛盾体验,并伴随对改革方案的防御性反应,如抵制、否定或不支持等(Piderit,2000),但学者们对员工矛盾体验与变革导向行为之间的关系仍不清楚。

主动性行为(proactive behavior)作为一种自我导向和未来聚焦的变革行为(Bindl和Parker,2011),有助于员工主动适应组织和环境的变化,或采取一系列行动改变环境(Grant,2007)。个体在具有矛盾体验时,通常会犹豫不决并对行动无能为力,即产生行为性麻痹(Pratt和Pradies,2011;刘燕君等,2017)。van Harreveld等(2015)认为矛盾体验通常会伴随不确定感,为消除矛盾体验引起的不舒适感,员工会采取防御性应对策略,但这会阻碍员工的变革导向行为(Larsen等,2001)。因此,本研究认为员工上下级关系矛盾体验与主动性行为之间可能存在负向关系。

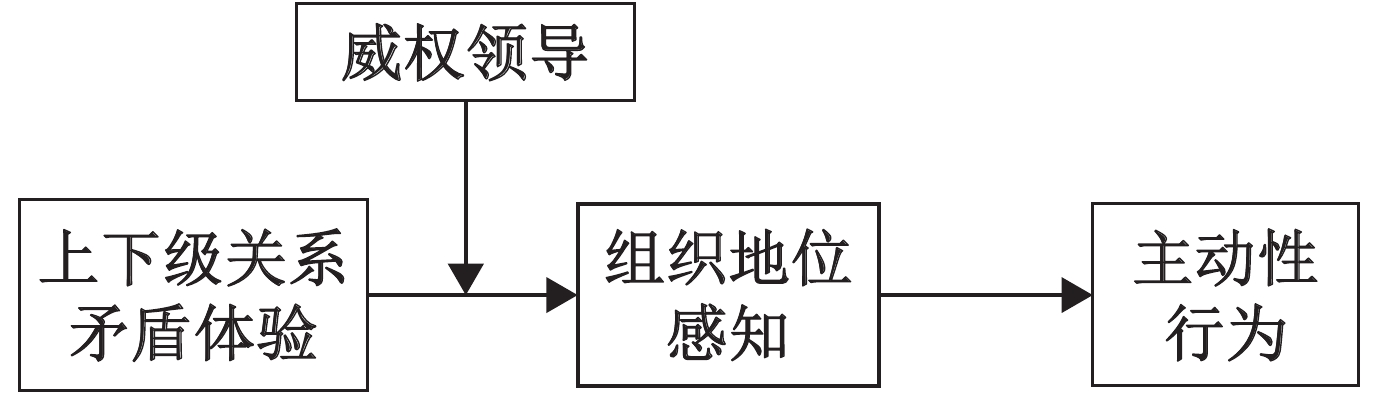

社会信息加工理论(social information processing theory)认为个体的活动和行为通常会受复杂的、模糊的社会情境的影响(Salancik和Pfeffer,1978),而员工的上下级关系矛盾体验作为一种对领导—成员交换关系模棱两可的感知,会进一步影响员工对自己在组织中声望和影响力等的感知。有鉴于此,本研究将从社会信息加工视角分析员工上下级关系矛盾体验如何通过组织地位感知(self-perceived status)影响其主动性行为。在领导与员工对偶关系中,领导行为或风格作为工作场所一种重要的社会情境,会影响员工上下级关系矛盾体验效应的表现。在东方文化背景下,威权领导(authoritarian leadership)作为一种强调严格等级序列的领导风格,其与员工之间为“上尊下卑”的关系,并表现出较为强烈的不对等特征(李锐和田晓明,2014)。领导与下属之间具有权力差异性(Fingerman等,2008),领导拥有更多权力并控制更多资源,当领导不能满足下属需求时,下属内心容易出现矛盾,而具有矛盾体验的员工更可能对上下级关系形成消极看法,进而影响其对自己组织地位的判断和行为表现,因此,本文将探讨威权领导对员工上下级关系矛盾体验与组织地位感知以及主动性行为之间的关系有何影响,具体研究模型如图1所示。

|

| 图 1 研究模型图 |

本研究的理论和实践意义主要表现在以下三个方面:第一,具有矛盾体验的个体通常会采取逃避的方式来降低他们的内在紧张感,这会抑制他们解决问题的能力,不利于他们的工作表现,但区别于以往研究关注员工任务绩效和工作幸福感,本研究探讨员工上下级关系矛盾体验与主动性行为之间的关系,拓展了上下级关系矛盾体验的结果变量研究;第二,本研究从社会信息加工视角指出,员工的上下级关系矛盾体验通常伴随着对上下级关系的不确定感,会影响员工的组织地位感知,这为理解上下级关系矛盾体验如何影响员工主动性行为提供了一种中介解释路径,有助于打开二者之间存在的“黑箱”;第三,上下级关系矛盾体验是员工对他们与领导者关系的态度感知,在工作场所员工与领导者之间通常有较为频繁的互动,领导风格会影响上下级关系矛盾体验效应的表现,本研究聚焦于威权领导的调节作用,明确了一种影响上下级关系矛盾体验与员工主动性行为之间关系的边界条件。

二、理论基础与假设提出(一)员工上下级关系矛盾体验与主动性行为

矛盾体验指个体或群体对某一客体同时存在积极与消极的认知评价和情绪体验(Ashforth等,2014;徐展菲和席居哲,2018)。学者们已探讨了不同形式的矛盾体验,包括态度、关系、情绪、特质矛盾体验(Rothman等,2017)。虽然现有研究以不同的方式定义矛盾体验,但都强调对同一个整体存有强烈的对立想法或感觉(Methot等,2017)。上下级关系矛盾体验强调个体对上下级关系的矛盾认知,这种认知伴随着强烈的冲突体验。在高度相互依赖的领导—成员对偶关系中,员工很容易产生矛盾体验(Fingerman等,2008)。一方面,领导者通常掌握着有价值的资源并对员工职业发展有重要影响(De Dreu等,2001),员工对领导者形成依赖与忠诚关系;另一方面,员工与领导者拥有不对等的权力,这可能致使员工对领导者的依赖与其自主需求之间产生不平衡,进而使员工较容易对上下级关系产生矛盾认知(Fingerman,2001)。

主动性行为指个体自发采取的旨在改变自己或工作环境的未来导向和变革导向行为,通常能给员工个体或组织带来积极影响(Parker等,2006),比如员工能够发现组织中存在的潜在问题,主动寻找改变方案,这不仅能提升员工与组织的匹配程度以及员工自身的适应能力(张桂平和廖建桥,2011),还能促进组织绩效和竞争力的提高(Parker等,2010)。本研究认为员工上下级关系矛盾体验会降低其主动性行为,原因主要有以下三个方面:第一,矛盾体验通常会导致个体认知不灵活,如产生极端反应、证实偏差(confirmmatory bias)和决策能力降低等(Rothman等,2017),从而不能采取有效的举措来降低其内在的矛盾体验,进而也不愿从事未来导向的主动性行为;第二,矛盾体验可能会影响个体的行为选择,致使个体产生麻痹和抵制变革的行为(van Harreveld等,2015),因为当个体存在矛盾体验时,他们将不愿从事目标指向性行为,他们可能会花费更多时间去思考行动目标,甚至陷入过度的反思,引起焦虑反应和回避倾向(Emmons和King,1998);第三,相对于物体或想法等,指向人或关系的矛盾体验更可能带来消极结果,因为在建立较亲近关系的过程中,个体通常会进行大量的自我投入,并且个体的认知加工易受情绪、动机和信念的影响,由此引起的强烈的“解决矛盾意愿”反而会致使其行为灵活性降低(Pratt和Pradies,2011),妨碍其从事改变自己以适应环境的行为。鉴于以上分析,本研究预测高上下级关系矛盾体验对员工主动性行为有损害效应,具体假设为:

H1:上下级关系矛盾体验对员工主动性行为有显著的负向影响。

(二)员工组织地位感知的中介作用

组织地位感知指个体对自己在组织中的威望、影响力以及是否受组织支持的认知(Anderson等,2001;Eisenberger等,2002),随着组织地位感知的提升,个体相应地对组织施加影响的动机和能力也会增强(Sparrowe和Liden,2005)。地位感知的形成有两个重要特征:一是地位具有情境性,个体通常会参照一个特定群体来定义自己的地位(Owens和Sutton,1999);二是地位不是个体自己带来的,而是群体内其他个体给予的(Kemper,1991),也就是说员工的组织地位感知会受到工作群体中社会情境和他人的影响。领导者不仅代表组织权威,还是所监管工作团队的重要成员,对群体内的关系有重要影响,个体会根据与群体权威(领导者)的关系来判断其在群体内的价值(Tyler,1989,1994;田晓明等,2010),进而形成自己的组织地位感知。

社会信息加工理论认为个体所处的社会环境可以帮助他们解释工作情境中发生的事件,其中,社会信息可通过影响个体的注意过程,使得环境信息变得更显著或更不显著,从而间接影响到个体的工作态度和需求(Salancik和Pfeffer,1978)。Guarana和Hernandez(2016)的研究表明,已识别的矛盾体验会通过情境意识(contextual awareness)影响个体的决策效能,情境意识水平高的个体能够感知到环境中相关元素的状态、归因和动态性(Endsley和Garland,2000),而且只有那些与做决策相关的信息会变得显著(Endsley等,2003)。具有上下级关系矛盾体验的员工清楚其矛盾体验是因对领导—成员交换关系同时有积极和消极的评价取向而引起的,因此,他们与领导者相关的情境意识增强,环境中与上下级关系相关的信息变得显著,而且工作环境或特征越模糊,个体就越有可能将与重要他人的关系作为在群体中地位的参照,并基于这些社会信息形成对工作的意义和重要性的感知。

基于以上分析,本研究认为员工的上下级关系矛盾体验会使其组织地位感知下降,原因主要有三个方面:第一,矛盾关系通常会伴随矛盾体验,引发不同水平混合的冲突感,致使个体产生强烈的不确定感(Bushman和Holt-Lunstad,2009),进而低估自己在组织内的地位;第二,在对偶水平上,矛盾关系可能会由频繁的接触引起,当员工存在上下级关系矛盾体验,又很难主动终止与领导者之间的关系时,他们更可能采取疏远和分离等防御性策略,与领导者形成心理脱离(Methot等,2017),这会导致他们更不可能从领导者那里获得或感知到足够的支持,从而形成较低的组织地位感知;第三,当员工对上下级关系持有矛盾态度时,他们容易对自己与领导者之间的关系产生消极评价(Belkin和Rothman,2017),降低对领导者的信任,认为领导者不尊重自己,也不认可自己在群体中的价值,即上下级关系矛盾体验会致使员工形成低水平的组织地位感知。基于此,本研究提出以下假设:

H2:上下级关系矛盾体验与员工的组织地位感知显著负相关。

基于社会信息加工理论的观点,个体的态度或需求能通过信息评价过程影响其行为(Salancik和Pfeffer,1978)。组织地位感知作为员工对自己在工作群体中价值和影响力的评价,可对员工主动性行为产生直接影响,原因主要有三个:首先,从动机视角分析,组织地位感知高的员工通常具有较高的威望和影响力,这能提升其群体服务动机(Tyler和Blader,2003),而且员工感知到自己对组织运转可施加有效影响,他们就更可能主动实施有助于改进组织现状的行为或措施(Fuller等,2007);其次,相较于组织地位感知低的员工,组织地位感知高的员工通常任期长、有更多工作经验,在工作团队中有影响力并受到尊重,这会促使他们为改进工作环境或实施变革提出更多意见(Janssen和Gao,2015);最后,地位会影响群体资源、过程和决策等,而具有高地位感知的员工较少受到组织中他人意愿或行为的限制(Keltner等,2003),容易在工作中获取资源,这有利于其自发做出变革导向行为。基于以上分析,本研究提出以下假设:

H3:员工组织地位感知与员工主动性行为显著正相关。

上下级关系矛盾体验导致员工与领导者关系的不可预测性或不确定性增加,员工对领导者的信任降低,并容易对领导者产生消极的人际评价,这会使员工的组织地位感知降低,从而不利于其自发从事有利于改进组织工作环境的变革导向行为。因此,本研究提出以下假设:

H4:组织地位感知在上下级关系矛盾体验与员工主动性行为之间起中介作用。

(三)威权领导的调节作用

基于社会信息加工理论的观点,有影响力的行动者发出的社会线索对于员工解释工作中发生的事件至关重要(Salancik和Pfeffer,1978)。作为绩效评估者和下属的指导者,领导者代表组织权威,对加薪、晋升、降职和培训机会等有决策权(Lau和Liden,2008),因此,领导行为或风格可能会影响员工在组织内声誉和地位的形成。威权领导指领导者强调个人权威绝对而不容挑战,对下属进行严密控制,并要求下属毫无保留地服从领导者(樊景立和郑伯埙,2000)。威权领导包含专权作风、贬抑下属能力、形象整饰和教诲行为四大维度,这种领导方式反映了华人企业中领导者与下属之间“上尊下卑”的不平等关系(郑伯埙,1995;樊景立和郑伯埙,2000)。支配欲高的领导者通常对权力有强烈的渴望(Magee和Galinsky,2008),这会驱使他们通过资源的分配对员工进行管控(Maner和Case,2016),而下属对领导者权力的感知会强烈影响他们之间上下级关系的发展(Cogliser和Schriesheim,2000),进而影响员工对自己价值和地位的判断。

在威权领导“高支配”表现的影响下,上下级关系矛盾体验更容易让个体陷入过度的反复思考,使其对自己在群体内的价值有更强烈的不确定感,而本研究认为威权领导调节着员工上下级关系矛盾体验与其组织地位感知之间的关系。一方面,威权领导大权在握,不愿向下属授权,采用自上而下的沟通方式对下属进行严格控制,领导者与员工之间很容易形成“控制—服从”关系(Zhang等,2011),而高度的服从压力易引发员工的害怕与戒备心理(Aryee等,2007),对于具有上下级关系矛盾体验的员工而言,威权领导的行为方式会加剧由矛盾体验引起的不确定感,员工不清楚自己在工作群体中的影响力和价值,从而形成较低的组织地位感知;另一方面,威权领导故意漠视下属的建议和贡献,将成功归因于自己,将失败归因于下属努力不够或能力不足,甚至直接斥责绩效不佳的员工(樊景立和郑伯埙,2000;李锐和田晓明,2014),威权领导的权力偏好和对下属能力的贬抑,会让具有上下级关系矛盾体验的员工更感到不受领导者尊重,在工作群体中没有价值,进而组织地位感知降低。基于以上分析,本文提出以下假设:

H5:威权领导能够调节上下级关系矛盾体验与员工组织地位感知之间的关系,即相对于低水平威权领导,在高水平威权领导下,上下级关系矛盾体验与员工组织地位感知之间的负向关系更强。

基于以上分析,本文的研究假设包含一个有调节的中介过程(Edwards和Lambert,2007)。员工对上下级关系有矛盾认知,将会产生不确定、冲突以及紧张感,这可能会削弱其感知到的领导支持以及在组织内的影响力,使其形成较低的组织地位感知,进而更不愿意冒险做出主动性行为。威权领导的专权作风、贬抑下属能力和教诲行为等会加剧上下级关系矛盾体验引发的不确定感和紧张感,致使员工对自己在组织中的地位感知降低,弱化员工自主改变工作环境的行为,即威权领导通过调节上下级关系矛盾体验与员工组织地位感知之间的关系,影响上下级关系矛盾体验通过员工组织地位感知对主动性行为的作用,具体假设为:

H6:当员工处于高水平威权领导下时,上下级关系矛盾体验通过组织地位感知对员工主动性行为的间接效应更强。

三、研究方法(一)数据收集

本研究从位于北京、上海和青岛的11家企业收集数据,涉及IT、金融、机械制造和服务等多个行业。本研究在两个时间点采用领导与员工匹配的方式开展实地问卷和网络问卷调查。在时间点T1,研究者当场或通过电子邮件将已编号问卷发放给自愿参加调研的员工;在两周后的时间点T2,研究者向其直接主管发放问卷。研究者详细告知参与者问卷的保密性、匿名性和仅用于学术研究用途。实地调研时,当场回收已发放问卷;网络调研时,要求参与者将已填写问卷直接发给研究者。本研究设计包含员工问卷和领导问卷两套问卷:员工问卷包含员工基本信息、上下级关系矛盾体验、威权领导、组织地位感知、对领导的矛盾认同(ambivalent identification)、主动性人格测量题项;领导问卷包含领导基本信息和对员工主动性行为的评价题项。本研究向462名员工与95名直接主管发送了相应的调查问卷,剔除无法配对、漏选或多选和具有明显一致性反应填写的问卷,最终领导与员工配对有效数据为409份,领导问卷有效率为97.89%,员工问卷有效率为88.53%。

在领导样本中,男性占49.1%,女性占50.9%;平均年龄为37.38岁(SD=5.18);已婚占91.2%,未婚占8.8%;具有本科以上学历的占84.9%;在本单位的工作年限均值为9.22年(SD=4.80);每名领导管理下属的人数平均为12.56人(SD=13.27)。在员工样本中,男性占31.1%,女性占68.9%;平均年龄为31.28岁(SD=6.19);已婚占54.0%,未婚占46.0%;具有本科以上学历的占75.5%;在本单位的工作年限均值为4.06年(SD=3.89)。

(二)测量

本研究使用的测量题项来自国内外一流期刊的成熟量表,这些量表具有较高的信度和效度。我们遵照标准的翻译(translation)和回译(back-translation)程序(Brislin,1986),把英文量表翻译为中文量表,并请相关领域的学者校对,最后确定用于正式调研的测量题项。

1. 上下级关系矛盾体验。本研究采用Lee等(2019)开发的7题项量表测量上下级关系矛盾体验,代表性题项如“有时候我认为我与直接主管属于同一阵营,而有时候我又不这样认为”“有时候我认为我与直接主管的工作关系非常好,而有时候我又不这样认为”。采用李克特5点计分(1=非常不同意,5=非常同意),量表的内部一致性系数α为0.896。

2. 威权领导。本研究采用郑伯埙等(2000)编制的13题项量表测量威权领导,示例题项如“我的直接主管要求我完全服从他/她的领导”“本部门大小事情都由我的直接主管独自决定”。采用李克特5点计分(1=非常不符合,5=非常符合),量表的内部一致性系数α为0.907。

3. 组织地位感知。本研究采用改编自Eisenberger等(2002)的量表测量员工的组织地位感知,选取3个因子负荷最高的题项进行测量(Tangirala和Ramanujam,2008),代表性题项如“组织给了我做出重要决策的机会”“组织对我十分尊重”。采用李克特5点计分(1=非常不符合,5=非常符合),量表的内部一致性系数α为0.751。

4. 主动性行为。本研究采用Fuller等(2007)开发的6题项量表测量员工主动性行为,代表性题项如“该下属改变其工作方式以提高有效性”“该下属纠正单位的错误程序或做法”。采用李克特5点计分(1=从不,5=总是),量表的内部一致性系数α为0.914。

5. 控制变量。本研究选取三种控制变量,第一种是员工的人口统计学信息,包括学历、性别、年龄和组织任期。第二种是员工的主动性人格,即个体主动采取行为影响其周边环境的倾向(Bateman和Crant,1993)。以往研究表明个体的主动性人格对主动性行为有显著影响(Bolino等,2010)。本研究采用Seibert等(1999)编制的量表测量主动性人格,代表性题项如“我经常会寻找新方式以改善我的生活”,量表的内部一致性系数α为0.852。第三种是员工对领导的矛盾认同,即员工对领导者有认同的方面但同时也有不认同的方面,对领导者持有混合的感受(Kreiner和Ashforth,2004)。对领导者持有矛盾认同可能会影响员工对上下级关系的评价以及员工的工作绩效(Lee等,2019;Pratt,2000)。本研究采用改编自Kreiner和Ashforth(2004)的量表的6个题项测量对领导者的矛盾认同,代表性题项如“我对直接主管的爱与恨使我感到左右为难”,量表的内部一致性系数α为0.924。

(三)统计分析方法

本研究采用SPSS 25.0和Mplus 7.0对样本数据进行分析。首先,通过验证性因素分析检验各变量之间的区分效度,通过Harman单因素检验法和共同方法潜因子法检验同源偏差问题;其次,考虑到本研究的数据收集方式可能违背了独立性假设(每名领导评定4.398名员工),通过随机效应单因素方差分析法检验数据是否具有嵌套效应,结果表明组内相关系数(ICC)为0.049(小于0.059),属于小的组内相关(Cohen,1977),员工主动性行为不存在较强的聚类效应,可以通过分层回归分析检验假设;最后,通过bootstrap法估计95%置信区间的效应值,检验有调节的中介效应。

四、数据分析与结果(一)验证性因素分析与共同方法偏差检验

本研究运用Mplus 7.0对威权领导、上下级关系矛盾体验、领导矛盾认同、组织地位感知、主动性人格和主动性行为六个变量进行验证性因素分析(CFA)。考虑到相对于测量题项本研究的样本量较小,本研究采用平衡打包法(吴艳和温忠麟,2011),将威权领导测量题项构建为四个指标纳入分析,结果如表1所示。与其他五个竞争模型相比,六因子模型数据拟合最佳(χ2=1 300.250,df=579,χ2/df=2.246,CFI=0.914,TLI=0.906,RMSEA=0.055,SRMR=0.059),表明本研究考察的六个变量具有良好的区分效度,是六个不同的构念。

| 模型 | χ2 | df | χ2/df | CFI | TLI | RMSEA | SRMR |

| 七因子模型:AL;LMXA;AI_L;OS;PRO;PB;CMV | 1 009.698 | 543 | 1.859 | 0.944 | 0.935 | 0.046 | 0.038 |

| 六因子模型:AL;LMXA;AI_L;OS;PRO;PB | 1 300.250 | 579 | 2.246 | 0.914 | 0.906 | 0.055 | 0.059 |

| 五因子模型:AL+LMXA;AI_L;OS;PRO;PB | 2 195.340 | 584 | 3.759 | 0.807 | 0.792 | 0.082 | 0.076 |

| 四因子模型:AL+LMXA+AI_L;OS;PRO;PB | 2 913.925 | 588 | 4.956 | 0.722 | 0.702 | 0.098 | 0.086 |

| 三因子模型:AL+LMXA+AI_L+OS;PRO;PB | 3 997.914 | 591 | 6.765 | 0.593 | 0.566 | 0.119 | 0.126 |

| 二因子模型:AL+LMXA+AI_L+OS+PRO;PB | 4 299.402 | 593 | 7.250 | 0.557 | 0.529 | 0.124 | 0.130 |

| 单因子模型:AL+LMXA+AI_L+OS+PRO+PB | 5 858.878 | 594 | 9.863 | 0.370 | 0.332 | 0.147 | 0.161 |

| 注:N=409;AL代表威权领导,LMXA代表上下级关系矛盾体验,AI_L代表领导矛盾认同,OS代表组织地位感知,PRO代表主动性人格,PB代表主动性行为,CMV代表共同方法潜因子。 | |||||||

虽然本研究采用领导与员工匹配的方式收集数据,可有效降低共同方法偏差,但仍需要对数据进行共同方法偏差检验。本文参照Podsakoff等(2003)的方法,使用Harman单因素检验,将问卷中所有题项进行未旋转的探索性因素分析,第一个主成分解释的变异量为22.66%,小于Harrison等(1996)推荐的50%的标准,而且未占到特征根大于1的因子的总变异量(64.00%)的一半。此外,本研究还通过加入共同方法潜因子后模型拟合指标的变化进行检验(熊红星等,2012)。如表1所示,加入CMV后,RMSEA和SRMR的下降远小于0.5,七因子模型拟合指标没有显著变化(χ2=1 009.698,df=543,χ2/df=1.859,CFI=0.944,TLI=0.935,RMSEA=0.046,SRMR=0.038)。以上分析表明本研究的共同方法偏差问题不显著。

(二)描述性分析

本研究涉及的各变量均值、标准差、相关系数和量表内部一致性系数如表2所示。员工上下级关系矛盾体验与组织地位感知显著负相关(r=−0.110,p<0.05),与主动性行为显著负相关(r=−0.141,p<0.01);员工组织地位感知与主动性行为显著正相关(r=0.146,p<0.01)。以上分析为假设的验证提供了初步的证据。

| 变量 | M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1.性别 | 1.311 | 0.463 | — | |||||||||

| 2.年龄 | 31.284 | 6.186 | 0.032 | — | ||||||||

| 3.学历 | 3.900 | 0.781 | −0.083 | −0.316** | — | |||||||

| 4.组织任期 | 4.056 | 3.891 | −0.036 | 0.464** | −0.145** | — | ||||||

| 5.主动性人格 | 3.684 | 0.534 | 0.091 | 0.052 | 0.074 | 0.009 | (0.852) | |||||

| 6.领导矛盾认同 | 2.399 | 0.891 | 0.145** | 0.003 | 0.062 | 0.049 | 0.167** | (0.924) | ||||

| 7.上下级关系

矛盾体验 |

2.889 | 0.737 | 0.000 | −0.009 | 0.057 | 0.119** | 0.102* | 0.540** | (0.896) | |||

| 8.威权领导 | 2.660 | 0.720 | −0.114* | −0.073 | 0.060 | −0.126** | −0.119* | −0.500** | −0.411** | (0.907) | ||

| 9.组织地位感知 | 3.437 | 0.754 | −0.013 | −0.098* | 0.027 | −0.105* | 0.301** | −0.020 | −0.110* | 0.005 | (0.751) | |

| 10.主动性行为 | 3.060 | 0.838 | 0.106* | 0.046 | 0.055 | 0.071 | 0.072 | −0.029 | −0.141** | 0.041 | 0.146** | (0.914) |

| 注:N=409;*p<0.05,**p<0.01;括号内的值为量表内部一致性系数。 | ||||||||||||

(三)假设检验

本研究采用SPSS 25.0对数据进行分层回归分析,结果如表3所示。模型6显示,上下级关系矛盾体验对员工主动性行为有显著的负向影响(β=−0.181,p < 0.01),假设H1得到支持;模型2显示,上下级关系矛盾体验对员工组织地位感知的负向影响显著( β=−0.144,p<0.05),假设H2得到支持。模型7显示,员工组织地位感知对员工主动性行为的正向影响显著(β=0.153,p<0.01),假设H3得到支持;模型8显示,因变量员工主动性行为同时对自变量上下级关系矛盾体验和中介变量员工组织地位感知回归,上下级关系矛盾体验系数显著(β=−0.162,p<0.01),员工组织地位感知系数显著(β=0.135,p<0.01)。根据Baron和Kenny(1986)提出的中介分析法,员工组织地位感知在上下级关系矛盾体验和员工主动性行为之间起部分中介作用,假设H4得到支持。此外,本文运用SPSS PROCESS宏检验中介作用(Hayes,2013),bootstrap重复抽样次数为5 000。运行结果显示,上下级关系矛盾体验对员工主动性行为的直接效应为−0.184,SE=0.066,95%置信区间CI=[−0.315,−0.053](不包含0);未将威权领导纳入模型分析时,上下级关系矛盾体验对员工主动性行为的间接效应为−0.022,SE=0.013,95%置信区间CI=[−0.059,−0.004](不包含0)。结果表明,员工组织地位感知在上下级关系矛盾体验与员工主动性行为之间起中介作用。

| 变量 | 因变量 | ||||||||

| 员工组织地位感知 | 员工主动性行为 | ||||||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 | 模型8 | ||

| 控制变量 | |||||||||

| 性别 | −0.035 | −0.046 | −0.048 | −0.040 | 0.118* | 0.105* | 0.124* | 0.111* | |

| 年龄 | −0.093 | −0.102 | −0.102 | −0.099 | 0.031 | 0.020 | 0.046 | 0.034 | |

| 学历 | −0.035 | −0.033 | −0.030 | −0.023 | 0.086 | 0.088 | 0.091 | 0.092 | |

| 组织任期 | −0.068 | −0.051 | −0.053 | −0.053 | 0.076 | 0.097 | 0.086 | 0.104 | |

| 主动性人格 | 0.323** | 0.325** | 0.324** | 0.312** | 0.064 | 0.067 | 0.014 | 0.023 | |

| 领导矛盾认同 | −0.063 | 0.015 | 0.001 | −0.012 | −0.066 | 0.032 | −0.056 | 0.030 | |

| 自变量 | |||||||||

| 上下级关系矛盾体验 | −0.144* | −0.151** | −0.155** | −0.181** | −0.162** | ||||

| 威权领导 | 0.036 | −0.053 | |||||||

| 交互作用 | |||||||||

| 上下级关系矛盾体验×威权领导 | −0.100* | ||||||||

| 中介变量 | |||||||||

| 组织地位感知 | 0.153** | 0.135** | |||||||

| R2 | 0.114 | 0.128 | 0.129 | 0.139 | 0.031 | 0.053 | 0.051 | 0.069 | |

| ΔR2 | — | 0.014 | 0.015 | 0.025 | — | 0.023 | 0.021 | 0.039 | |

| F值 | 8.628** | 8.433** | 7.419** | 7.145** | 2.109 | 3.219** | 3.096** | 3.710** | |

| ΔF | — | 6.548* | 3.474* | 3.817** | — | 9.609** | 8.774** | 8.285** | |

| 注:N=409;*p<0.05,**p<0.01。 | |||||||||

为检验威权领导对上下级关系矛盾体验与员工组织地位感知之间关系的调节作用,首先对自变量和调节变量做中心化处理,将中心化后的自变量和调节变量相乘得到交互项,然后进行分层回归检验。结果如表3模型4所示,在控制了上下级关系矛盾体验与威权领导的主效应后,上下级关系矛盾体验和威权领导两者的交互作用对员工组织地位感知的影响显著(β=−0.100,p<0.05,ΔR2=0.025),表明威权领导对上下级关系矛盾体验与员工组织地位感知之间关系的调节作用显著。进一步做简单斜率分析,将调节变量威权领导分为高、低水平(均值分别加减1个标准差)绘制交互图。如图2所示,在低水平威权领导下,上下级关系矛盾体验对员工组织地位感知的负向预测作用不显著(β=−0.061,p>0.05);在高水平威权领导下,上下级关系矛盾体验对员工组织地位感知的负向预测作用显著(β=−0.249,p<0.01)。这些结果表明,在高水平威权领导下,上下级关系矛盾体验与员工组织地位感知之间的负向关系更强,支持假设H5。

|

| 图 2 威权领导的调节作用 |

本文运用SPSS PROCESS宏检验有调节的中介效应,运行结果显示有调节的中介效应指数(index of moderated mediation)为−0.020,SE=0.014,95%置信区间CI=[−0.057,−0.001](不包含0),说明威权领导在上下级关系矛盾体验、员工组织地位感知和主动性行为之间起调节作用,结果如表4所示。当威权领导水平低时,上下级关系矛盾体验对员工主动性行为的间接效应为−0.009,SE=0.012,95%置信区间为CI=[−0.041,0.009](包含0);当威权领导水平高时,上下级关系矛盾体验对员工主动性行为的间接效应为−0.038,SE=0.021,95%置信区间为CI=[−0.090,−0.007](不包含0);威权领导高低水平下组织地位感知的中介效应差异显著,差异估计值为−0.029,SE=0.020,95%置信区间CI=[−0.084,−0.001](不包含0)。以上分析结果支持假设H6,威权领导对上下级关系矛盾体验通过员工组织地位感知影响其主动性行为的调节作用显著,即在高水平威权领导下,上下级关系矛盾体验通过组织地位感知对员工主动性行为的间接效应更强。

| 中介变量 | 调节变量 | 效应值 | 标准误差 | 95%置信区间下限 | 95%置信区间上限 |

| 低威权领导(−1SD) | −0.009 | 0.012 | −0.041 | 0.009 | |

| 组织地位感知 | 威权领导均值 | −0.024 | 0.014 | −0.061 | −0.004 |

| 高威权领导(+1SD) | −0.038 | 0.021 | −0.090 | −0.007 |

(一)研究结论

基于社会信息加工理论,本研究探讨了员工上下级关系矛盾体验通过组织地位感知对员工主动性行为的影响以及威权领导对以上关系的调节作用。首先,研究结果表明员工上下级关系矛盾体验对员工主动性行为有显著的消极影响,具有上下级关系矛盾体验的员工通常会为了缓解不舒适感采用抵抗和回避等防御性策略,表现出行为性麻痹,不愿从事主动性行为。其次,组织地位感知在上下级关系矛盾体验与主动性行为之间起中介作用,具有上下级关系矛盾体验的员工通常会对其与领导者之间的关系产生不确定感和紧张感,容易感到自己不被群体内成员支持并且缺乏影响力,从而形成较低的组织地位感知,进而不愿自发从事改变自己或工作环境的工作行为。最后,带有“上尊下卑”关系特征的威权领导调节着上下级关系矛盾体验对组织地位感知和主动性行为的影响,即处于高威权领导下,员工感知到领导者的集权作风、对下属能力的贬抑以及教诲行为等,更有可能对领导者产生消极的人际评价,这不仅会对员工的组织地位感知产生消极影响,还会阻碍员工的主动性行为。

(二)理论贡献

本研究的理论贡献主要表现在以下三个方面:第一,由于上下级关系矛盾体验研究近年来才出现,对员工上下级关系矛盾体验与工作结果之间关系的探讨相对较少,本研究首次考察了上下级关系矛盾体验与主动性行为之间的关系。与Lee等(2019)、Han(2020)的研究所得出的员工上下级关系矛盾体验对员工工作结果有消极影响的结论一致,本研究发现上下级关系矛盾体验对员工主动性行为有消极影响,从而将上下级关系矛盾体验的结果变量从任务绩效和工作状态拓展到具有自我导向的变革性行为,拓展了对上下级关系矛盾体验影响结果的认识。此外,本研究回应了当前有关个体矛盾体验与结果变量之间影响方向的分歧,认为上下级关系矛盾体验通常会伴随不确定感和不舒适感等消极感受,对员工工作绩效和行为有消极影响。

第二,基于社会信息加工视角,本研究分析了上下级关系矛盾体验对员工主动性行为的影响机理,突破了以往研究对上下级关系矛盾体验与员工工作结果之间关系的情感路径和动机路径的解释。员工识别出上下级关系矛盾体验是由与领导者不确定的关系导致,就更可能关注与领导者或群体中权威人物的关系信息,并对相关社会信息进行系统的深度认知加工(Guarana和Hernandez,2016),进而会影响其组织地位感知的形成,这一认知路径的解释可以帮助人们意识到与工作群体中重要他人关系的重要性。

第三,本研究发现威权领导能够调节上下级关系矛盾体验对主动性行为的消极效应。已有研究考察了能够缓解上下级关系矛盾体验对员工影响的边界条件,比如社会支持(Lee等,2019)、集体主义和工作中的积极意义(Han,2020)等可削弱上下级关系矛盾体验与情绪耗竭之间的关系。本研究认为威权领导会加剧上下级关系矛盾体验的消极影响,威权领导强调等级和权力差异,使得领导与员工之间形成“控制—服从”模式,这会加剧员工对上下级关系的消极评价,不利于员工从事主动性行为。这一结论明确了一种可加剧上下级关系矛盾体验负面效应的边界条件。

(三)管理实践启示

本研究对组织管理实践也有一定的启示。鉴于上下级关系矛盾体验具有损害效应,怎样缓解这种矛盾体验带来的消极影响对企业运营尤为重要。一方面,在领导力培训方面,组织应该鼓励领导者关注一致性行为、自我管理以及人际技能展现的重要性,尽量使员工上下级关系矛盾体验最小化,而且领导者在组织中应尽量减少威权领导行为,向下属适当授权,不当面斥责下属的绩效表现,并正视下属的建议和贡献,以避免扩大员工“爱恨交织”体验的消极影响。另一方面,组织可通过管理员工知觉来破坏员工上下级关系矛盾体验和组织地位感知之间的关系。我们已经了解到上下级关系矛盾体验在组织中很常见,通常会引起不舒适感,但组织可以通过管理员工的认知期望来缓解员工上下级关系矛盾体验与组织地位感知之间的连接,比如提升员工的集体主义感,减少员工对领导者的依赖;丰富工作设计,使员工从自身的工作中获得更积极的意义等,从而帮助员工应对上下级关系矛盾体验,表现出更为积极的工作结果。

(四)研究局限与展望

本研究仍存在一些局限和不足之处。首先,尽管本研究采用了两时间点领导与员工匹配数据,可有效降低同源偏差,但仍不能得到明确的因果关系,未来的研究可以采用实验法来检验变量之间的因果关系,提高研究的内部效度。由于矛盾体验会给个体带来不舒适感,人们倾向于寻找降低认知不一致的方法,随着时间的推移,矛盾体验强度也会下降(Connidis和McMullin,2002),因此,未来需要将时间这一维度纳入矛盾体验相关研究,可采用纵向研究设计或经验取样法等来考察上下级关系矛盾体验的动态变化及其对员工工作结果的动态影响过程。

其次,当前研究只考察了用于解释上下级关系矛盾体验和主动性行为之间关系的组织地位感知这一条中介路径,未来的研究可基于主动动机模型(Parker等,2010)考察上下级关系矛盾体验是否会通过“能量路径”(energized to)的动机状态影响员工主动性行为。此外,本研究引入威权领导风格探讨了影响上下级关系矛盾体验效应的边界条件,未来的研究也可从员工个体差异性方面来挖掘更多加剧或缓解上下级关系矛盾体验消极影响的边界条件,比如员工的认知灵活性和心理韧性等。

再次,矛盾体验对员工工作结果的影响具有双重性,东西方文化背景对此会有不同的影响。在东方辩证文化体系中,个体对待或思考同一事情时,并不认为对立面之间一定是矛盾的,而是认为它们能够以一种平衡的和谐方式同时持续存在(Peng和Nisbett,1999),这可以增加个体对矛盾体验的适应性反应,使个体能主动应对矛盾,从而促进问题的解决并为个体带来积极影响,比如创造力和决策效能的提升以及对改革的开放态度等(Ashforth等,2014;刘燕君等,2017)。而且,未来的研究还需要进一步挖掘关键的边界条件如心理安全感、整合的工作任务和自由的选择等是否会促进矛盾体验积极效应的发挥。就本研究涉及的上下级关系矛盾体验与主动性行为之间关系的逻辑主线,未来的研究还可从积极的组织或团队氛围变量切入,探讨在积极的社会情境中,上下级关系矛盾体验的消极效应是否会有所缓解;从领导与员工匹配视角,分析悖论式领导对上下级关系矛盾体验效应的双重性有何影响等。

最后,本研究旨在探讨上下级关系矛盾体验对员工工作结果的影响,而忽略了对上下级关系矛盾体验前因变量的研究。Han(2020)从人口统计学差异、领导与员工的大五人格特质以及有关权力和地位的个体差异三个方面考察了导致上下级关系矛盾体验出现的前因。未来的研究可探讨与个体认知风格相关的预测因素,比如认知需求、对模糊的容忍性等会致使个体表现出矛盾态度(Conner和Sparks,2002)的认知因素,是否也会引起员工的上下级关系矛盾体验。未来的研究需要进一步明确上下级关系矛盾体验的形成机制。

| [1] | 樊景立, 郑伯埙. 华人组织的家长式领导: 一项文化观点的分析[J]. 本土心理学研究, 2000(13): 127–180. |

| [2] | 李锐, 田晓明. 主管威权领导与下属前瞻行为: 一个被中介的调节模型构建与检验[J]. 心理学报, 2014, 46(11): 1719–1733. |

| [3] | 刘燕君, 徐世勇, 张慧. 组织情境中矛盾体验研究述评[J]. 中国人力资源开发, 2017(5): 46–56. |

| [4] | 田晓明, 段锦云, 傅强. 群体卷入模型: 理论背景、内容介绍与未来展望[J]. 心理科学进展, 2010, 18(10): 1628–1635. |

| [5] | 吴艳, 温忠麟. 结构方程建模中的题目打包策略[J]. 心理科学进展, 2011, 19(12): 1859–1867. |

| [6] | 熊红星, 张璟, 叶宝娟, 等. 共同方法变异的影响及其统计控制途径的模型分析[J]. 心理科学进展, 2012, 20(5): 757–769. |

| [7] | 徐展菲, 席居哲. 矛盾态度的成因与应对[J]. 心理科学进展, 2018, 26(2): 331–343. |

| [8] | 张桂平, 廖建桥. 国外员工主动行为研究新进展探析[J]. 外国经济与管理, 2011, 33(3): 58–65. |

| [9] | 郑伯埙. 家长权威与领导行为之关系: 一个台湾民营企业主持人的个案研究[J]. 民族学研究所集刊, 1995(79): 119–173. |

| [10] | 郑伯埙, 周丽芳, 樊景立. 家长式领导: 三元模式的建构与测量[J]. 本土心理学研究, 2000(14): 3–64. |

| [11] | Anderson C, John O P, Keltner D, et al. Who attains social status? Effects of personality and physical attractiveness in social groups[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2001, 81(1): 116–132. |

| [12] | Ashforth B E, Rogers K M, Pratt M G, et al. Ambivalence in organizations: A multilevel approach[J]. Organization Science, 2014, 25(5): 1453–1478. |

| [13] | Baek Y M. An integrative model of ambivalence[J]. The Social Science Journal, 2010, 47(3): 609–629. |

| [14] | Bateman T S, Crant J M. The proactive component of organizational behavior: A measure and correlates[J]. Journal of Organizational Behavior, 1993, 14(2): 103–118. |

| [15] | Bindl U K, Parker S K. Proactive work behavior: Forward-thinking and change-oriented action in organizations[A]. Zedeck S. APA handbook of industrial and organizational psychology[C]. Washington, DC: American Psychology Association, 2011. |

| [16] | Conner M, Sparks P. Ambivalence and attitudes[J]. European Review of Social Psychology, 2002, 12(1): 37–70. |

| [17] | Edwards J R, Lambert L S. Methods for integrating moderation and mediation: A general analytical framework using moderated path analysis[J]. Psychological Methods, 2007, 12(1): 1–22. |

| [18] | Eisenberger R, Stinglhamber F, Vandenberghe C, et al. Perceived supervisor support: Contributions to perceived organizational support and employee retention[J]. Journal of Applied Psychology, 2002, 87(3): 565–573. |

| [19] | Endsley M R, Bolté B, Jones D G. Designing for situation awareness: An approach to user-centered design[M]. London, UK: Taylor & Francis, 2003. |

| [20] | Fingerman K L, Pitzer L, Lefkowitz E S, et al. Ambivalent relationship qualities between adults and their parents: Implications for the well-being of both parties[J]. The Journals of Gerontology. Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 2008, 63(6): 362–371. |

| [21] | Fuller J B, Barnett T, Hester K, et al. An exploratory examination of voice behavior from an impression management perspective[J]. Journal of Managerial Issues, 2007, 19(1): 134–151. |

| [22] | Grant A M. Relational job design and the motivation to make a prosocial difference[J]. Academy of Management Review, 2007, 32(2): 393–417. |

| [23] | Guarana C L, Hernandez M. Identified ambivalence: When cognitive conflicts can help individuals overcome cognitive traps[J]. Journal of Applied Psychology, 2016, 101(7): 1013–1029. |

| [24] | Han Y. Ambivalence in the leader-follower relationship: Dispositional antecedents and effects on work-related well-being[D]. Ottawa, Ontario: Carleton University, 2020. |

| [25] | Hayes A F. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach[M]. New York: The Guilford Press, 2013. |

| [26] | Janssen O, Gao L P. Supervisory responsiveness and employee self-perceived status and voice behavior[J]. Journal of Management, 2015, 41(7): 1854–1872. |

| [27] | Kreiner G E, Ashforth B E. Evidence toward an expanded model of organizational identification[J]. Journal of Organizational Behavior, 2004, 25(1): 1–27. |

| [28] | Larsen J T, McGraw A P, Cacioppo J T. Can people feel happy and sad at the same time?[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2001, 81(4): 684–696. |

| [29] | Lee A, Thomas G, Martin R, et al. Leader-member exchange (LMX) ambivalence and task performance: The cross-domain buffering role of social support[J]. Journal of Management, 2019, 45(5): 1927–1957. |

| [30] | Methot J R, Melwani S, Rothman N B. The space between us: A social-functional emotions view of ambivalent and indifferent workplace relationships[J]. Journal of Management, 2017, 43(6): 1789–1819. |

| [31] | Parker S K, Bindl U K, Strauss K. Making things happen: A model of proactive motivation[J]. Journal of Management, 2010, 36(4): 827–856. |

| [32] | Parker S K, Williams H M, Turner N. Modeling the antecedents of proactive behavior at work[J]. Journal of Applied Psychology, 2006, 91(3): 636–652. |

| [33] | Peng K, Nisbett R E. Culture, dialectics, and reasoning about contradiction[J]. American Psychologist, 1999, 54(9): 741–754. |

| [34] | Piderit S K. Rethinking resistance and recognizing ambivalence: A multidimensional view of attitudes toward an organizational change[J]. Academy of Management Review, 2000, 25(4): 783–794. |

| [35] | Podsakoff P M, MacKenzie S B, Lee J Y, et al. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879–903. |

| [36] | Rothman N B, Pratt M G, Rees L, et al. Understanding the dual nature of ambivalence: Why and when ambivalence leads to good and bad outcomes[J]. Academy of Management Annals, 2017, 11(1): 33–72. |

| [37] | Salancik G R, Pfeffer J. A social information processing approach to job attitudes and task design[J]. Administrative Science Quarterly, 1978, 23(2): 224–253. |

| [38] | Schuh S C, Van Quaquebeke N, Göritz A S, et al. Mixed feelings, mixed blessing? How ambivalence in organizational identification relates to employees’ regulatory focus and citizenship behaviors[J]. Human Relations, 2016, 69(12): 2224–2249. |

| [39] | Seibert S E, Crant J M, Kraimer M L. Proactive personality and career success[J]. Journal of Applied Psychology, 1999, 84(3): 416–427. |

| [40] | Sparrowe R T, Liden R C. Two routes to influence: Integrating leader-member exchange and social network perspectives[J]. Administrative Science Quarterly, 2005, 50(4): 505–535. |

| [41] | Tyler T R. The psychology of procedural justice: A test of the group-value model[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1989, 57(5): 830–838. |

| [42] | Tyler T R, Blader S L. The group engagement model: Procedural justice, social identity, and cooperative behavior[J]. Personality and Social Psychology Review, 2003, 7(4): 349–361. |

| [43] | van Harreveld F, Nohlen H U, Schneider I K. The ABC of ambivalence: Affective, behavioral, and cognitive consequences of attitudinal conflict[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 2015, 52: 285–324. |

| [44] | Zhang A Y, Tsui A S, Wang D X. Leadership behaviors and group creativity in Chinese organizations: The role of group processes[J]. The Leadership Quarterly, 2011, 22(5): 851–862. |

| [45] | Zhang Y, Waldman D A, Han Y L, et al. Paradoxical leader behaviors in people management: Antecedents and consequences[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(2): 538–566. |