2021第43卷第4期

2.上海大学 管理学院,上海 200444;

3.同济大学 经济与管理学院,上海 200092

2.School of Management, Shanghai University, Shanghai 200444, China;

3.School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai 200092, China

亲上级非伦理行为(unethical pro-supervisor behavior)是指下属为了使上级获益而采取的非伦理行为(Johnson和Umphress,2019),例如夸大上级的绩效以使其看起来更好。以往研究指出,亲上级非伦理行为具有较强的本土文化契合性,在以关系取向和威权取向为特征的华人组织中广泛存在(程垦和林英晖,2019)。亲上级非伦理行为的获益者是上级,但上级的获益有时却可能是以损害组织利益为代价的(Mesdaghinia等,2019)。例如,帮助上级掩盖其过错会妨碍组织采取及时的纠偏行动,进而使组织遭受损失。由于亲上级非伦理行为可能对组织的长远健康发展产生负面影响,该类行为近年来日益受到学界和业界的关注。

目前,国内外学者已对亲上级非伦理行为的成因进行了一定程度的探讨。现有研究发现,下属对上级的认同、上级的底线心态、变革型领导行为、自我牺牲型领导行为等因素会诱发下属的亲上级非伦理行为(颜爱民和曾莎莎,2018;钟熙和王甜,2019;Johnson和Umphress,2019;Mesdaghinia等,2019)。但整体而言,亲上级非伦理行为研究尚处于起步阶段,相关成果还十分有限,基于中国情境的研究更是匮乏,由此在相当程度上限制了我们对亲上级非伦理行为的认识,无助于国内实务界采取适当的措施遏制此类行为。因此,深入探讨中国文化情境下亲上级非伦理行为的诱发因素与发生机理具有重要的理论价值与现实意义。

“亲上级”是亲上级非伦理行为的重要属性,即亲上级非伦理行为包含了使上级获益的动机(Johnson和Umphress,2019)。由此可见,亲上级非伦理行为与“上级”紧密相关。如前所述,现有研究主要考察了上级的人格特质与领导风格对下属亲上级非伦理行为的影响。但实际上,下属采取亲上级非伦理行为还可能与上下级之间的关系有关。当前,学界对于上下级之间的关系有两种研究取向:一是沿用西方主流的领导—成员交换(leader-member exchange),即客位取向;二是使用基于中国本土文化的上下级关系(supervisor-subordinate guanxi),即主位取向(郭晓薇,2011)。以往研究指出,虽然领导—成员交换与上下级关系都植根于社会交换理论,但相较于领导—成员交换,上下级关系更贴切地描述了中国组织中上下级之间关系的核心特征(例如超出工作范围之外的人情往来、基于特殊主义的偏私优待等),对下属的行为(尤其是亲上级行为)具有更大的影响力(郭晓薇,2011;王忠军等,2011;Zhang等,2017)。因此,本研究选择上下级关系作为切入点,探讨其对亲上级非伦理行为的影响机理。

进一步地,根据社会交换的权变观,接收方对给予方所提供交换的反应并不是固定的,而是取决于接收方对交换的重视程度(Gouldner,1960)。尽管上下级关系是华人组织中人际互动最重要的主导因素(郑伯埙,1995),但并非所有的下属都同等程度地重视上下级关系,由此就可能使上下级关系对亲上级非伦理行为的影响出现差异。以往研究发现,作为一种反映个体对中国传统文化认可程度的人格特质(张永军等,2017),传统性(traditionality)是华人文化背景下探讨上下级互动的一个重要边界条件(李澄锋和田也壮,2017;Hu等,2020)。由于上下级关系与中国传统文化紧密相关,而个体的传统性有高有低,故不同传统性的下属对上下级关系的重视程度可能是不同的,进而展现出来的亲上级非伦理行为就可能存在差异。因此,本研究推测,传统性可能是上下级关系与亲上级非伦理行为之间关系的一个调节因素。

此外,从个体—情境交互的角度看,除了个体特质因素之外,组织情境特征对上下级互动模式的潜在影响不应被忽视。在中国,国有企业往往比非国有企业更注重等级和关系,人际互动中的关系导向更为明显。这些由企业性质(enterprise property)所决定的组织文化或工作氛围为下属处理上下级关系提供了规范性线索,进而可能会对其亲上级非伦理行为产生影响。遗憾的是,以往研究对该问题缺乏检验。综上所述,本研究将扎根于中国文化情境,尝试回答以下两个问题:第一,上下级关系对亲上级非伦理行为具有何种影响?第二,传统性和企业性质在上下级关系影响亲上级非伦理行为的过程中发挥何种调节作用?

本研究采用两阶段问卷调查,从中国长三角地区14家本土企业收集数据,运用多层线性建模技术进行分析检验。研究发现:上下级关系对亲上级非伦理行为的影响呈U形特征,且这一特征在高传统性的下属中以及在国有企业中更明显。本研究的贡献主要有:首先,本研究提出并验证了上下级关系对亲上级非伦理行为的U形影响,由此不仅深化了对社会交换视角下亲上级非伦理行为何以发生的理解,同时也丰富了上下级关系的后果研究;其次,本研究基于社会交换的权变观,从个体与情境交互的角度,检验了传统性和企业性质对上下级关系与亲上级非伦理行为之间关系的调节作用,由此不仅揭示了上下级关系影响亲上级非伦理行为的边界,同时也响应了学界对于开展中国情境化研究的号召;最后,通过考察亲上级非伦理行为的形成边界,本研究为企业采取措施遏制此类行为提供了一些决策参考。

二、文献回顾与研究假设(一)亲上级非伦理行为的概念内涵

从概念演化发展的角度看,亲上级非伦理行为概念发源于亲组织非伦理行为概念。根据Umphress和Bingham(2011)对亲组织非伦理行为的经典定义,除了组织以外,员工还可能为了使组织成员获益而采取非伦理行为,但这一概念范畴却被以往的研究普遍忽视了。鉴于此,Johnson和Umphress(2019)提出了亲上级非伦理行为概念,并认为亲上级非伦理行为从属于亲组织非伦理行为的概念范畴。但通过深入分析这两个强调利他动机的非伦理行为概念,程垦和林英晖(2019)指出,亲上级非伦理行为并非是亲组织非伦理行为的“子集”,二者在概念内涵上有“交集”但也各有独立的部分。具体而言,同时包含亲上级动机和亲组织动机的非伦理行为同时属于亲上级非伦理行为和亲组织非伦理行为的概念范畴,但只包含亲上级动机或亲组织动机的非伦理行为则分别只属于亲上级非伦理行为或亲组织非伦理行为的概念范畴。其实,Johnson和Umphress(2019)也发现,亲上级非伦理行为与领导认同显著正相关,但与组织认同的相关性并不显著,而组织认同通常被认为是亲组织非伦理行为的重要诱因(Umphress和Bingham,2011;Chen等,2016;钟熙等,2018)。由此可见,亲上级非伦理行为与亲组织非伦理行为在概念内涵上存在一定的差异,尽管以往的亲组织非伦理行为研究成果对于亲上级非伦理行为研究具有一定的借鉴价值,但仍可能存在一些不同之处有待深入探索。

在理解亲上级非伦理行为的内涵时,还需要关注利己动机。与亲组织非伦理行为相似,亲上级非伦理行为并不排斥利己动机,所以不完全独立于利己型非伦理行为。根据当前的亲上级非伦理行为定义(Johnson和Umphress,2019;Mesdaghinia等,2019),无论是否具有利己动机,只要下属采取非伦理行为时包含亲上级动机,则这一非伦理行为就可被界定为亲上级非伦理行为。换言之,界定亲上级非伦理行为的关键在于非伦理行为是否包含亲上级动机。那么,在一些更可能激发利己动机的情境中(例如遭遇上级和同事的冷落、漠视、排挤、刁难等),如何判断亲上级动机的存在?对此,需要承认的是,从直观的逻辑上去推演亲上级动机在这些情境中是否存在是相当困难的。目前,国内外学者采取的主要做法是,先假定利他动机在这些情境中是存在的,然后再通过后续测量加以佐证(Thau等,2015;张桂平,2016;陈默和梁建,2017;Ghosh,2017;Lawrence和Kacmar,2017;Valle等,2019;张永军等,2019;林英晖和于晓倩,2020)。此外,需要注意的是,亲上级动机是亲上级非伦理行为的必要条件而非充分条件,故亲上级动机和利己动机均可能驱动亲上级非伦理行为的形成。至于这两种动机分别发挥何种程度的作用,则需结合具体情境来分析(程垦和林英晖,2019)。

(二)上下级关系与亲上级非伦理行为

受传统儒家文化的影响,中国的社会结构和人际互动模式具有因人而异的差序性特点,中国人倾向于按照关系(guanxi)的远近亲疏来划定圈子。杨国枢(1993)认为,华人圈子由内及外可分为家人和拟似家人、熟人、生人这三类圈子角色,分别以责任原则、人情原则、利害原则运行。上下级关系是关系在组织场域中的一种具体类型,指存在于上下级之间的基于利益、情感和身份义务的联结(郭晓薇和李成彦,2015)。在华人组织中,圈子往往以上级领导为中心,依据上下级关系的远近亲疏,圈子角色有内核(由具有高水平上下级关系的“圈内亲信”构成)与外围(由具有中等水平上下级关系的“圈内熟人”构成)之分,也有圈内与圈外(由具有低水平上下级关系的“圈外人”构成)之别,且不同的圈子角色往往有不同的心理和行为模式(罗家德,2012;张田和罗家德,2015)。鉴于上下级关系与圈子角色的紧密联系,本研究将透过圈子角色视角来深入分析上下级关系对亲上级非伦理行为的影响机理。

本研究认为,上下级关系对亲上级非伦理行为的影响可能具有U形特征。具体而言,当上下级关系处于低水平时,作为圈外人的下属不仅在职业发展上会受到较大的限制,同时还可能遭受来自圈内人的忽视、孤立与排斥,以及在组织不景气时被率先解雇(郑伯埙,1995;林英晖和程垦,2017)。面对这些消极的职场体验,想要继续留在组织中的圈外人明白“以牙还牙”的报复行为并不能解决问题,反而会导致恶性循环;相较而言,忍耐并采取能使他人潜在获益的行动是更优选项(张桂平,2016)。这是因为:中国人的圈子并不是封闭的,而是具有流动性的,圈外人可以通过自身努力进入圈内,扭转不利局面(罗家德,2012;陶厚永等,2016)。这一行动逻辑本质上可以用社会交换理论来解释。社会交换理论指出,个体在面对消极社会交换时并不是只会被动接受,还可能会主动为他人付出以更好地控制其所能获得的资源(Gouldner,1960;Lam等,2015)。面对因疏远的上下级关系而导致的消极体验,亲上级非伦理行为可能是圈外人改善处境的重要手段。这是因为:从结果上看,亲上级非伦理行为通常可以给上级带来好处(至少短期内);且相较于遵守伦理规范,摆脱道德约束往往可以带来更多收益(Thau等,2015)。进一步地,随着上下级关系由低水平向中等水平发展,下属由圈外进入圈内的愿望逐渐得到实现,其改善自身境遇的动机减弱;此时,主要由利己动机驱动的亲上级非伦理行为就可能相应减少。换言之,在上下级关系处于中低水平时,随着上下级关系趋向于疏远,下属采取的亲上级非伦理行为趋向于增加。以往研究发现,职场排斥、工作不安全感等消极职场体验正向影响利他型非伦理行为(Thau等,2015;张桂平,2016;Ghosh,2017;Lawrence和Kacmar,2017;张永军等,2019),这为上述推测提供了一定支持。

根据社会交换理论,如果交换的一方向另一方提供好处,则接收方会形成回报的意愿(Gouldner,1960;Blau,1964)。据此,本研究推测,随着上下级关系由中等水平向高水平发展,得到上级优待的圈内下属的回报动机逐渐增强;此时,亲上级动机(表现为回报上级的动机)很可能会超越利己动机,成为亲上级非伦理行为的主要驱动动机,进而引发亲上级非伦理行为的“反弹”增加。换言之,在上下级关系处于中高水平时,随着上下级关系趋向于亲密,下属采取的亲上级非伦理行为趋向于增加。具体而言,张田和罗家德(2015)指出,与上级具有亲密交换关系的亲信可被视为拟似家人,而熟人是与上级距离不算太近的圈内成员。根据杨国枢(1993)提出的关系角色互惠原则可知,圈内亲信会采用责任原则对现有关系进行全力维护,将上级的成败荣辱视为自身的成败荣辱;而圈内熟人则会采用人情原则对现有关系进行适度维护,彼此间会有一定的人情往来。不难看出,无论是圈内亲信的荣辱与共,还是圈内熟人的人情往来,二者均可归结为一个“报”字,区别在于“报”的程度。圈内亲信的“报”是基于“亲”的“报”,而圈内熟人的“报”是基于“义”的报;在程度上,前者要强于后者(翟学伟,1993)。亲上级非伦理行为是一种亲上级行为,其发生程度与下属报答上级的动机强弱有关。相较于圈内熟人,圈内亲信与上级之间具有更亲密的交换关系。得到上级更多偏私照顾的圈内亲信会形成更强烈的回报动机,展现出更高水平的忠诚与奉献精神(姜定宇和张菀真,2010)。而这种强烈的“报”的心理和积极的道德自我知觉很可能会降低其道德阈值,诱发道德许可效应或道德推脱机制(林英晖和程垦,2016),进而促使其采取更多的亲上级非伦理行为。

综上所述,在上下级关系处于中低水平时,与以往研究的观点相似(Thau等,2015;张桂平,2016;陈默和梁建,2017;Ghosh,2017),我们认为利己动机是亲上级非伦理行为的主要驱动动机,而亲上级动机的作用较为有限。在上下级关系处于中高水平时,与以往研究的观点相似(Umphress等,2010;Umphress和Bingham,2011;Chen等,2016;Johnson和Umphress,2019),我们认为亲上级动机是亲上级非伦理行为的主要驱动动机,而利己动机的作用相对有限。因此,随着上下级关系由低水平上升为中等水平,下属的利己动机减弱,其采取的亲上级非伦理行为相应减少;而随着上下级关系由中等水平上升为高水平,下属的亲上级动机增强,其采取的亲上级非伦理行为相应增加。基于以上分析,本研究提出如下假设:

H1:上下级关系对亲上级非伦理行为的影响呈U形特征。

(三)传统性的调节作用

传统性是指受中国传统文化影响的个体所具有的一套认知态度、思想观念、价值取向、气质特征与行为意愿,包括遵从权威、孝亲敬祖、安分守成、宿命自保、男性优越五个维度(杨国枢等,1989)。与当前主流的传统性研究相一致,本研究主要聚焦于遵从权威这一维度,指在各种角色关系与社会情境中个体顺从、尊重权威,遵循“上尊下卑”的角色规范与义务(Farh等,1997)。以往研究发现,在与上级互动时,不同传统性下属的心理与行为反应存在一定的差异(吴隆增等,2009;Li等,2017)。上下级关系是影响上下级互动模式的重要因素,同时也是传统“关系”文化在组织中的一种表现形式(郑伯埙,1995)。因此,本研究推测,上下级关系对亲上级非伦理行为的影响可能会因为下属传统性的不同而出现差异。

如前所述,本研究提出,随着上下级关系由中等水平向低水平发展,下属采取的亲上级非伦理行为增加。进一步地,本研究推测,这一趋势在高传统性的下属中会更明显。这是因为:相较于低传统性的下属,高传统性的下属更重视上下级关系,具有更强的“上尊下卑”等级观,对于因疏远的上下级关系而带来的消极工作体验有更高的忍耐力(吴隆增等,2009);而作为一种重要的民族性格,“忍”会激励个体主动采取行动以改善不利处境(高良谋和王磊,2013)。具体而言,受儒家伦理的影响,中国人的正义观表现为人们对于不同地位、不同亲疏关系的人有不同的正义标准(杨国枢和黄光国,1991)。高传统性的圈外人对上级的角色期待本来就较低,因而在面对消极对待时不会产生较高的不公平感,而是倾向于恪守自己作为“下者”的角色规范,选择默默忍耐(吴隆增等,2009)。需要注意的是,“忍”并不意味着懦弱和退缩(林英晖和程垦,2017)。高良谋和王磊(2013)指出,“忍”是一种“以退为进”的策略,是中国人处于不利地位时的一种自我安慰与自我激励;而中国人之所以重视“忍”,在很大程度上是因为对未来之“时”的憧憬。“十年寒窗苦,方为人上人”“必有忍,其乃有济”等俗语均是“忍”与“时”关系的体现。华人的圈子具有通透性,即圈外人可通过提升自身表现进入圈内(罗家德,2012),这就为“时”的到来提供了可能,同时也为“忍”找到了行动出口。为了改善处境,圈外人就可能采取成效更显著的亲上级非伦理行为。因此,相较于低传统性的下属,高传统性的下属在面对趋向于疏远的上下级关系时更可能采取亲上级非伦理行为。

另一方面,本研究提出,随着上下级关系由中等水平向高水平发展,下属采取的亲上级非伦理行为增加。进一步地,本研究推测,这一趋势在高传统性的下属中会更明显。这是因为:相较于低传统性的下属,高传统性的下属更加敬重上级,会更加忠诚地维护上级利益(杨国枢等,1989;Hui等,2004)。具体而言,儒家伦理强调“五伦”,其反映的五种等级角色关系是构成传统中国社会的基础(Farh等,1997)。高传统性的圈内人对这些等级关系的认可程度更高,“上尊下卑”的等级观更强(张永军等,2017)。聚焦到组织情境中,高传统性的圈内人会将视家长为权威的态度转移到其上级身上,进而表现出对上级的绝对忠诚与服从,在行动时会更多地基于上级的利益进行考量,并认为这是一种角色义务(Hui等,2004)。因此,相较于低传统性的下属,高传统性的下属在面对趋向于亲密的上下级关系时,更可能为了回报上级的知遇提携之恩而采取亲上级非伦理行为。基于以上分析,本研究提出如下假设:

H2:传统性调节上下级关系对亲上级非伦理行为的U形影响。相较于低传统性的下属,在高传统性的下属中,上下级关系对亲上级非伦理行为的U形影响更明显。

(四)企业性质的调节作用

根据道德决策的个体—情境交互模型(Trevino,1986),个体非伦理行为的形成不仅会受到个体因素的调节,同时也会受到情境因素的调节。在前面部分,本研究分析了下属传统性的调节作用;以下,本研究将进一步探讨上下级关系与亲上级非伦理行为之间关系的情境边界,且主要关注企业性质这一因素。这是因为:不同性质的企业在价值理念、管理模式、人力资源策略等方面存在很大的差异(赵慧娟和龙立荣,2008),企业性质在一定程度上可被视为更具根源性的情境因素。不同于人格与价值观等个体因素“内在”地影响个体的行为决策,企业性质主要通过决定相应的组织文化和行为规范等从“外部”发挥作用。本研究推测,上下级关系对亲上级非伦理行为的影响可能会因为企业性质的不同而出现差异。

自党的十五大以来,我国确立了以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。国有企业是公有制经济的重要组成,是国民经济的核心支柱。民营企业、外资企业等非国有企业是多种所有制经济的重要组成,亦是经济发展的推动力量。由于本研究聚焦于探讨中国传统文化在上下级互动中的影响,因此借鉴以往研究的做法(丁越兰等,2016),本研究所探讨的非国有企业主要是与本土文化联系更紧密的民营企业,而未将受西方文化影响较多的外资企业等其他非国有企业纳入考量。相较于非国有企业,国有企业中的关系和圈子文化更盛行,与上级关系的好坏在相当程度上决定了员工的职业发展(Chen和Francesco,2000)。同时,受“铁饭碗”说法的影响,国有企业的员工在遭遇消极职场经历时一般更不愿意主动离职,而是倾向于选择忍受,并谋求积极的改变;相较而言,非国有企业的员工在遭遇消极职场经历时会有更多的行为选择(例如报复、离职)。因此,当上下级关系从中等水平向低水平发展时,国有企业的员工可能会比非国有企业的员工更加在意和担忧,进而更可能为了改善不利处境而实施亲上级非伦理行为。但进一步地,本研究推测,当上下级关系由中等水平向高水平发展时,国有企业的员工和非国有企业的员工在采取亲上级非伦理行为的程度上可能是相似的。这是因为:社会交换中的互惠规范具有相当高的普适性(Gouldner,1960;Cropanzano和Mitchell,2005);换言之,无论是在国有企业还是在非国有企业,得到上级优待的下属均可能为了报答上级而采取亲上级非伦理行为。基于以上分析,本研究提出如下假设:

H3:企业性质调节上下级关系对亲上级非伦理行为的U形影响。相较于非国有企业,在国有企业中,上下级关系对亲上级非伦理行为的U形影响更明显。

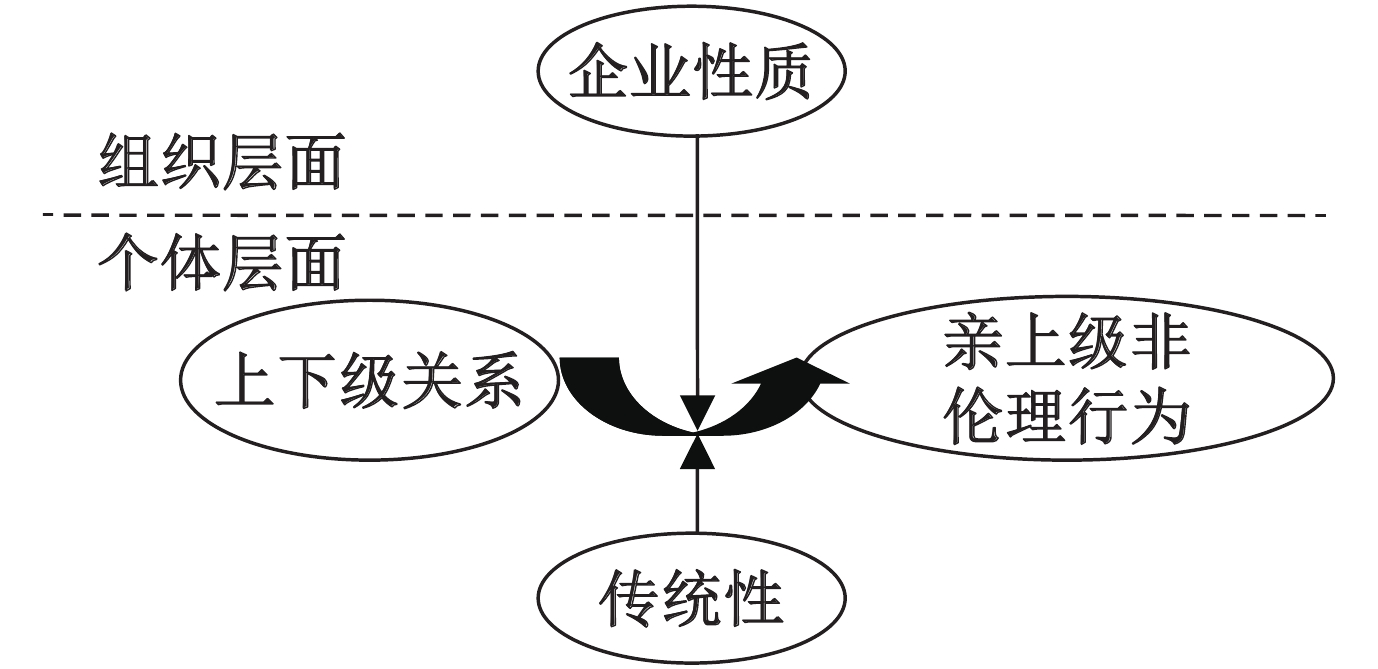

综上所述,本研究的理论模型如图1所示。

|

| 图 1 理论模型 |

(一)研究样本

本研究采用问卷调查法,于2018年3月至7月从上海、杭州、宁波等地的14家本土企业(国有企业8家,非国有企业6家)收集数据,涉及金融、互联网、通信、电力、房地产等行业。研究样本主要通过研究人员多年积累的企业合作网络以及外出开展企业培训项目等途径获取。为了尽可能地获取不同水平的上下级关系数据,本研究选择不少于5人的工作团队作为调研对象。同时,为了降低共同方法偏差的影响,本研究在两个时间点进行问卷的发放与回收,时间间隔为1个月。在正式调研之前,我们向受访者郑重承诺了调研数据的保密性及其用途的纯学术性,得到了受访者的积极配合。在第一轮调查中,来自55个工作团队的371名员工报告了自身的上下级关系与传统性;同时,我们也收集了企业性质与控制变量等数据。在第二轮调查中,我们向所有参加过第一轮调查的员工发放了问卷,邀请其报告自身的亲上级非伦理行为,得到了来自52个团队343名员工的响应。在剔除存在规律性作答、数据严重缺失等问题的问卷后,得到来自49个团队的327份有效问卷,问卷的有效回收率为88.1%。这327个有效样本的基本情况如下:性别方面,男性占48.9%(160人),女性占51.1%(167人);学历方面,高中或高职及以下学历占5.4%(18人),专科学历占15.0%(49人),本科学历占50.2%(164人),研究生学历占29.4%(96人);平均年龄为32.483岁(标准差为5.646);平均与现任上级共事年限为3.483年(标准差为1.607);所在企业性质方面,国有企业占59.6%(195人),非国有企业占40.4%(132人)。

(二)测量工具

本研究所采用的量表均为发表在权威英文期刊上的量表,且已被较多国内研究证实在中国情境下具有良好的信效度。本研究采用“翻译—回译”程序对英文量表进行翻译。如无特殊说明,量表均采用Likert 7点计分法,从“1”至“7”代表从“非常不同意”到“非常同意”。

上下级关系:采用Law等(2000)编制的量表,共6个题项,例如“我十分了解和关心上级家庭和工作方面的情况”;在本研究中,该量表的Cronbach’s α为0.946。

传统性:采用Farh等(1997)编制的量表,共5个题项,例如“父母所尊敬的人,子女也应当尊敬”;在本研究中,该量表的Cronbach’s α为0.857。

企业性质:采用类别变量的测量方式,“1”代表“国有企业”,“0”代表“非国有企业”。

亲上级非伦理行为:采用Johnson和Umphress(2019)编制的量表,共6个题项,例如“扭曲事实以美化上级形象,因为这对上级有益”;在本研究中,该量表的Cronbach’s α为0.808。

控制变量:以往研究显示,人口统计学变量有可能会影响非伦理行为(赵红丹和周君,2017;Cheng等,2019;Guo等,2020),因此本研究控制了员工的性别、年龄、学历及与上级的共事年限。此外,由于个体在回答道德相关敏感问题时可能存在社会期许偏差(Chen等,2016),本研究也对员工的印象管理进行了控制。印象管理的测量采用Steenkamp等(2010)编制的量表,共10个题项,例如“我不会说人家的闲话”;在本研究中,该量表的Cronbach’s α为0.916。

(三)分析方法

本研究主要借助SPSS 26.0和Mplus 8.3进行数据分析。首先,通过验证性因子分析对核心变量间的区分度以及可能存在的共同方法偏差进行检验;其次,进行描述性统计与相关分析;最后,分析变量在个体和团队层面的方差,并采用多层线性建模进行假设检验。

四、研究结果(一)验证性因子分析

本研究采用验证性因子分析对上下级关系、传统性、亲上级非伦理行为这3个核心变量间的区分度进行检验,检验结果见表1。由表1可知,三因子模型拟合情况良好(χ2=174.772,df=116,χ2/df=1.507,RMSEA=0.039,CFI=0.981,TLI=0.978),达到学界认可的标准,且明显优于其他模型,说明这3个核心变量间具有较好的区分度。进一步地,由于本研究的变量数据均来源于员工的自我报告,这可能会导致共同方法偏差问题。因此,根据Podsakoff等(2003)的建议,本研究在三因子模型中加入一个共同方法因子,考察上述拟合指标的变化,从而对共同方法偏差进行检验。检验结果显示,四因子模型拟合情况良好(χ2=117.070,df=99,χ2/df=1.183,RMSEA=0.024,CFI=0.994,TLI=0.992),但相较于三因子模型,四因子模型的拟合情况并没有明显提升,相关的拟合指标RMSEA、CFI和TLI的变化幅度均小于0.02,说明本研究没有严重的共同方法偏差问题(Dulac等,2008;谢宝国和龙立荣,2008)。

| 模型 | χ2 | df | χ2/df | RMSEA | CFI | TLI |

| 三因子模型:SSG;TRA;UPSB | 174.772 | 116 | 1.507 | 0.039 | 0.981 | 0.978 |

| 二因子模型:SSG+UPSB;TRA | 538.789 | 118 | 4.566 | 0.104 | 0.863 | 0.842 |

| 二因子模型:SSG;TRA+UPSB | 572.614 | 118 | 4.853 | 0.109 | 0.852 | 0.830 |

| 二因子模型:SSG+TRA;UPSB | 819.589 | 118 | 6.946 | 0.135 | 0.772 | 0.737 |

| 单因子模型:SSG+TRA+UPSB | 1148.119 | 119 | 9.648 | 0.163 | 0.665 | 0.617 |

| 注:SSG表示上下级关系,TRA表示传统性,UPSB表示亲上级非伦理行为;+表示将两个因子合并。 | ||||||

(二)描述性统计与相关分析

表2报告了变量的均值、标准差和相关系数。由表2可知,上下级关系与亲上级非伦理行为显著正相关(r=0.462,p<0.01),传统性与亲上级非伦理行为显著正相关(r=0.364,p<0.01),企业性质与亲上级非伦理行为没有显著的相关关系(r=0.051,p>0.05)。

| 变量 | 均值 | 标准差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1.性别 | 0.489 | 0.501 | ||||||||

| 2.年龄 | 32.483 | 5.646 | –0.054 | |||||||

| 3.学历 | 3.034 | 0.815 | –0.078 | 0.040 | ||||||

| 4.共事年限 | 3.483 | 1.607 | 0.003 | 0.145** | 0.018 | |||||

| 5.印象管理 | 3.876 | 0.825 | 0.012 | –0.042 | 0.041 | –0.165** | ||||

| 6.上下级关系 | 4.245 | 1.071 | –0.040 | 0.067 | 0.029 | –0.027 | 0.014 | |||

| 7.传统性 | 4.367 | 0.702 | 0.015 | 0.003 | 0.038 | 0.019 | 0.066 | 0.217** | ||

| 8.企业性质 | 0.596 | 0.491 | 0.045 | 0.191** | 0.019 | –0.032 | –0.017 | –0.002 | 0.127* | |

| 9.亲上级非伦理行为 | 3.786 | 0.571 | –0.052 | 0.041 | –0.005 | –0.028 | 0.006 | 0.462** | 0.364** | 0.051 |

| 注:N=327;*表示p<0.05,**表示p<0.01。 | ||||||||||

(三)假设检验

由于样本数据存在嵌套关系(多位员工属于同一团队),本研究首先分析了亲上级非伦理行为在个体和团队这两个层面的方差构成。结果显示,亲上级非伦理行为的ICC(1)=0.113,说明亲上级非伦理行为的总体变异中有11.3%是由团队间差异造成的,需进行多层次分析。因此,本研究采用多层线性建模进行假设检验,检验结果见表3、表4和表5。

| 变量 | 亲上级非伦理行为 | ||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | |

| 截距 | 3.786**(0.039) | 3.787**(0.035) | 3.666**(0.049) | 3.659**(0.048) | 3.674**(0.047) |

| 性别 | –0.073(0.067) | –0.056(0.030) | –0.031(0.053) | –0.031(0.053) | –0.029(0.051) |

| 年龄 | 0.006(0.005) | 0.003(0.020) | 0.001(0.005) | 0.002(0.004) | 0.005(0.004) |

| 学历 | 0.003(0.035) | –0.004(0.032) | 0.001(0.029) | –0.008(0.027) | –0.017(0.026) |

| 共事年限 | –0.028(0.022) | –0.020(0.005) | –0.029(0.019) | –0.034(0.019) | –0.022(0.016) |

| 印象管理 | –0.014(0.036) | –0.019(0.059) | –0.017(0.027) | –0.033(0.026) | –0.018(0.025) |

| 上下级关系 | 0.243**(0.030) | 0.244**(0.031) | 0.215**(0.029) | 0.193**(0.028) | |

| 上下级关系的平方 | 0.131**(0.031) | 0.138**(0.028) | 0.106**(0.027) | ||

| 传统性 | 0.227**(0.038) | 0.033(0.046) | |||

| 传统性×上下级关系 | 0.185**(0.039) | ||||

| 传统性×上下级关系的平方 | 0.203**(0.040) | ||||

| Pseudo-R2 | 0.021 | 0.229 | 0.287 | 0.370 | 0.440 |

| 注:N员工=327,N团队=49;**表示p<0.01;回归系数为非标准化系数;括号内为标准误。 | |||||

| 变量 | 亲上级非伦理行为 | ||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | |

| 截距 | 3.805**(0.050) | 3.808**(0.048) | 3.663**(0.062) |

| 性别 | –0.007(0.074) | 0.019(0.064) | 0.029(0.054) |

| 年龄 | 0.003(0.007) | 0.002(0.006) | 0.002(0.004) |

| 学历 | 0.011(0.054) | –0.010(0.052) | 0.004(0.045) |

| 共事年限 | –0.024(0.033) | –0.023(0.030) | –0.038(0.029) |

| 印象管理 | 0.002(0.045) | –0.002(0.031) | –0.017(0.030) |

| 上下级关系 | 0.207**(0.037) | 0.190**(0.033) | |

| 上下级关系的平方 | 0.154**(0.036) | ||

| Pseudo-R2 | 0.054 | 0.199 | 0.307 |

| 注:N员工=195,N团队=30;**表示p<0.01;回归系数为非标准化系数;括号内为标准误。 | |||

| 变量 | 亲上级非伦理行为 | ||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | |

| 截距 | 3.753**(0.058) | 3.753**(0.040) | 3.683**(0.067) |

| 性别 | –0.170(0.121) | –0.178(0.107) | –0.154(0.108) |

| 年龄 | 0.011(0.010) | 0.001(0.009) | –0.002(0.009) |

| 学历 | –0.011(0.044) | 0.009(0.030) | 0.005(0.032) |

| 共事年限 | –0.027(0.030) | –0.009(0.027) | –0.010(0.026) |

| 印象管理 | –0.024(0.059) | –0.035(0.053) | –0.024(0.047) |

| 上下级关系 | 0.306**(0.046) | 0.322**(0.048) | |

| 上下级关系的平方 | 0.078(0.064) | ||

| Pseudo-R2 | 0.049 | 0.357 | 0.373 |

| 注:N员工=132,N团队=19;**表示p<0.01;回归系数为非标准化系数;括号内为标准误。 | |||

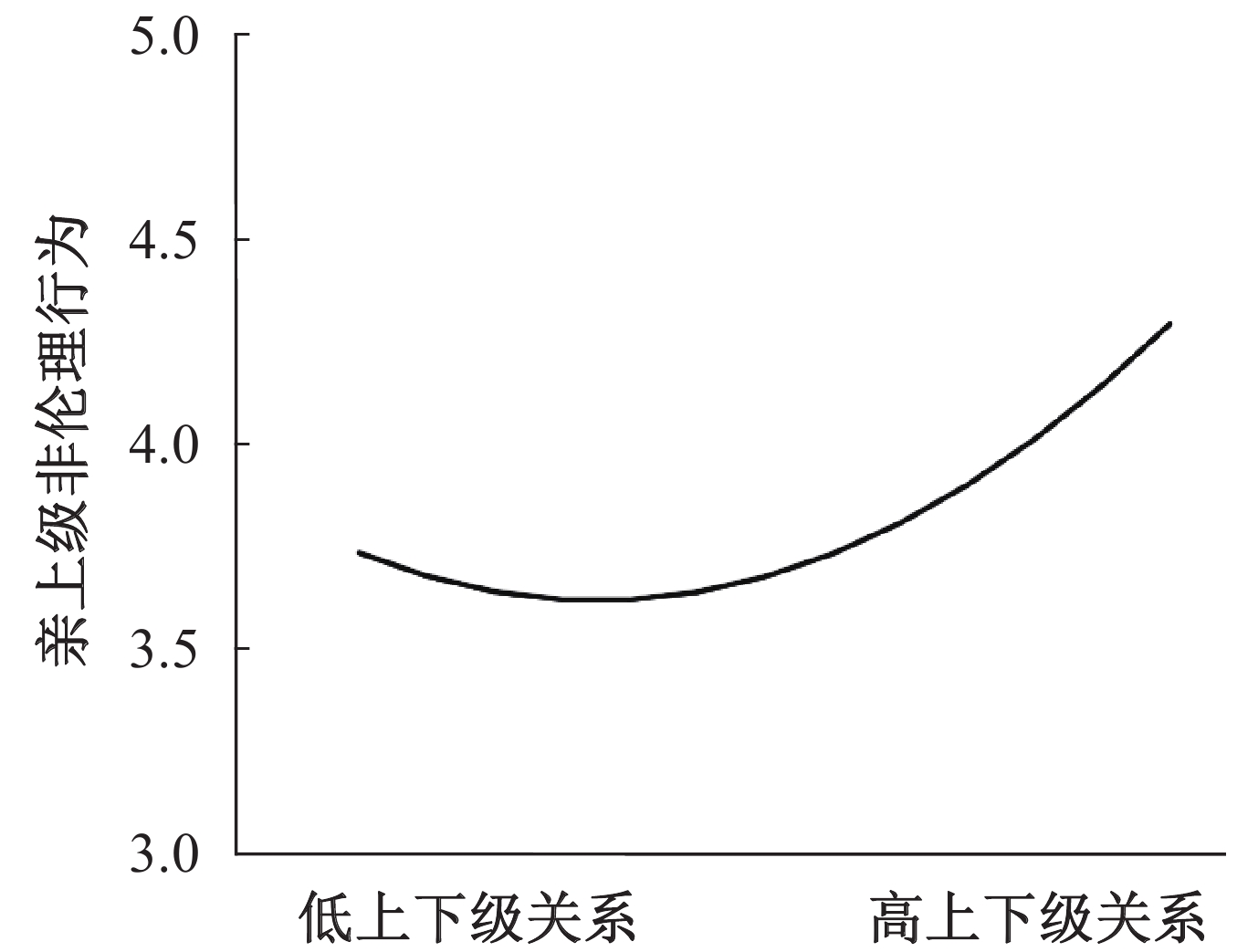

H1提出上下级关系对亲上级非伦理行为的影响呈U形特征。由表3的模型3可知,上下级关系的平方对亲上级非伦理行为具有显著正向影响(b=0.131,p<0.01)。据此,我们绘制了上下级关系对亲上级非伦理行为的U形影响图。由图2可知,随着上下级关系由低水平上升为中等水平再到高水平,亲上级非伦理行为先减少后增加。因此,H1得到支持。

|

| 图 2 上下级关系对亲上级非伦理行为的U形影响 |

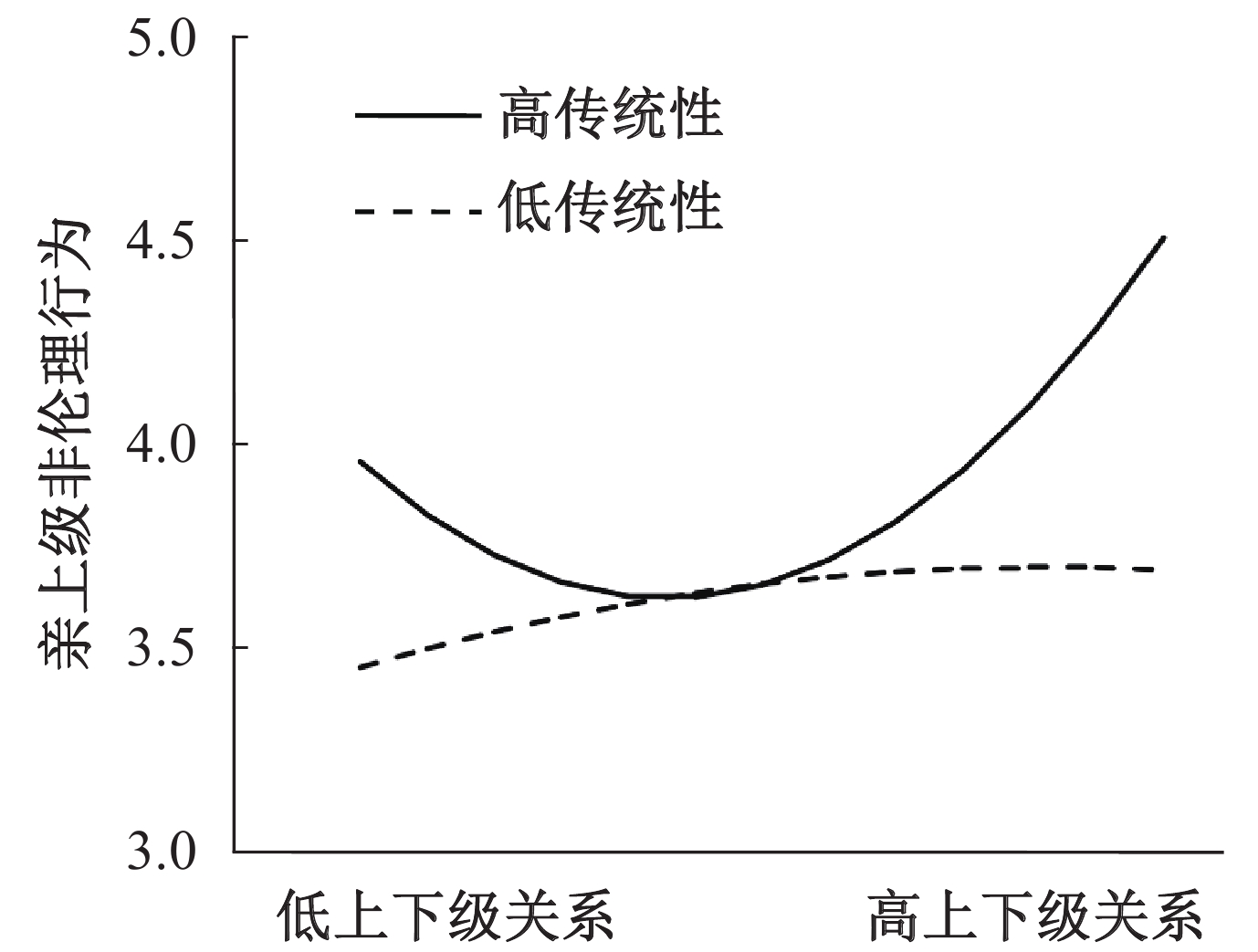

H2提出传统性调节上下级关系对亲上级非伦理行为的U形影响。由表3的模型5可知,传统性与上下级关系的平方的交互项对亲上级非伦理行为具有显著正向影响(b=0.203,p<0.01)。据此,我们绘制了传统性对上下级关系与亲上级非伦理行为之间关系的调节效应图。由图3可知,当下属的传统性高时,上下级关系对亲上级非伦理行为的影响呈U形特征;当下属的传统性低时,亲上级非伦理行为先是随着上下级关系水平的提高而非常缓慢地增加,且增加幅度逐渐减小,接着在上下级关系达到较高水平后,开始出现细微的减少趋势。由此可见,相较于低传统性的下属,在高传统性的下属中,上下级关系对亲上级非伦理行为的U形影响更明显。因此,H2得到支持。

|

| 图 3 传统性对上下级关系与亲上级非伦理行为之间关系的调节效应 |

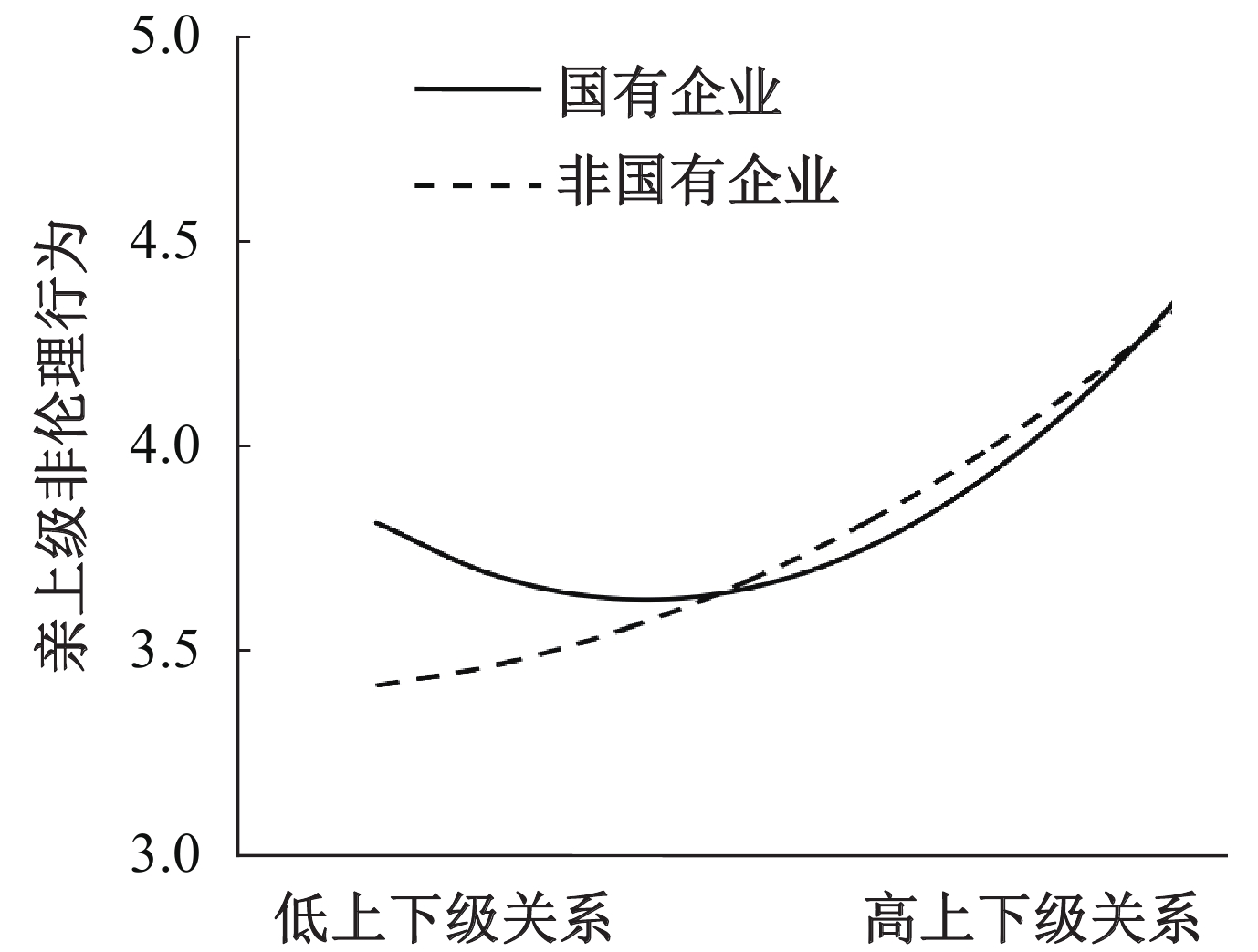

H3提出企业性质调节上下级关系对亲上级非伦理行为的U形影响。由表4的模型3可知,上下级关系的平方对亲上级非伦理行为具有显著正向影响(b=0.154,p<0.01);由表5的模型3可知,上下级关系对亲上级非伦理行为具有显著正向影响(b=0.322,p<0.01),但其平方对亲上级非伦理行为没有显著影响(b=0.078,p>0.05)。据此,我们绘制了企业性质对上下级关系与亲上级非伦理行为之间关系的调节效应图。由图4可知,在国有企业中,上下级关系对亲上级非伦理行为的影响呈U形特征;在非国有企业中,上下级关系与亲上级非伦理行为大致呈正向的线性关系。由此可见,相较于非国有企业,在国有企业中,上下级关系对亲上级非伦理行为的U形影响更明显。因此,H3得到支持。

|

| 图 4 企业性质对上下级关系与亲上级非伦理行为之间关系的调节效应 |

(一)研究结论

通过对长三角地区49个工作团队的327名员工进行两阶段的问卷调查,本研究实证检验了上下级关系对亲上级非伦理行为的影响,以及下属的传统性和企业性质对这一影响的调节作用,主要得出以下几点结论:第一,上下级关系对亲上级非伦理行为的影响呈U形特征,即随着上下级关系由中等水平上升为高水平,下属采取的亲上级非伦理行为增加,而随着上下级关系由中等水平下降为低水平,下属采取的亲上级非伦理行为亦增加。这一结论的内在逻辑可用社会交换理论来解释。社会交换理论指出,个体不仅会对其所获得的积极社会交换(例如关照、优待)进行回报,同时也会在面对消极社会交换(例如排斥、疏远)时主动为他人付出以更好地控制其所得(Gouldner,1960;Blau,1964;Fehr和Gächter,2000;Lam等,2015)。当上下级关系处于中高水平时,上下级之间的积极交换越多,下属回报上级的动机就越强,其采取的亲上级非伦理行为也就越多。而当上下级关系处于中低水平时,上下级之间的消极社会交换越多,下属的自救动机就越强,其采取的亲上级非伦理行为也就越多。

以往的一些相关研究成果在一定程度上也为上述结论提供了支持。例如,Lam等(2015)研究发现,随着工作不安全感由低水平上升为中等水平再到高水平,中国员工采取的组织公民行为先减少后增加。该研究发现与本研究结论的呼应之处在于,工作不安全感的增加在一定程度上可视为上下级关系恶化的一种表征,且组织公民行为与亲上级非伦理行为均可作为积极互惠和自救的手段。又如,当前关于组织中的社会交换与亲组织非伦理行为的关系研究发现,组织中的积极社会交换和消极社会交换均与中国员工的亲组织非伦理行为正相关(张桂平,2016;罗帆和徐瑞华,2017)。这些研究暗示了,如果全面地考虑组织中的社会交换(而非只关注积极的社会交换或消极的社会交换),则组织中的社会交换对亲组织非伦理行为的影响可能呈U形特征。亲上级非伦理行为和亲组织非伦理行为都属于利他型非伦理行为的范畴,故二者在形成机理上存在一定的共通之处。据此,组织中的社会交换(例如上下级关系)对亲上级非伦理行为的影响也可能呈U形特征。本研究的结果支持了这一猜想。

第二,下属的传统性调节上下级关系对亲上级非伦理行为的U形影响。具体而言,相较于低传统性的下属,在高传统性的下属中,上下级关系对亲上级非伦理行为的U形影响更明显。与以往的研究发现(李澄锋和田也壮,2017;Hu等,2020)类似,该结论表明,传统性是理解华人组织中人际互动的一个关键点。传统性反映了个体对中国传统价值观的接受程度,高传统性的个体更加遵从权威,更容易受到人际关系的影响(杨国枢等,1989;Hui等,2004)。在组织中,高传统性的下属会将上级视为家长权威的替代者,对其展现出无条件的顺从和忠诚(Farh等,1997)。因此,当上下级关系向消极方向发展时,高传统性的下属一般不会采取犯上越矩的举动(吴隆增等,2009),而是会在忍耐中自我激励、择机而动,通过展现出更多的亲上级非伦理行为来扭转不利处境;当上下级关系往积极方向发展时,高传统性的下属会更加忠诚地维护上级的利益,通过展现出更多的亲上级非伦理行为来回报上级的优待。相较而言,低传统性的下属则偏向于认为上下级之间是一种平等的关系(张永军等,2017),对于具有差序内核的上下级关系并不重视。因此,无论上下级关系是向高水平发展还是向低水平发展,低传统性下属的行为反应都不会太激烈。这一点在前文的图3中得到了呈现。

第三,企业性质调节上下级关系对亲上级非伦理行为的U形影响。具体而言,相较于非国有企业,在国有企业中,上下级关系对亲上级非伦理行为的U形影响更明显。该结论不仅表明企业性质作为一种根源性的组织情境因素对员工的心理与行为模式具有重要影响,同时也呼应了Trevino(1986)提出的道德决策的个体—情境交互模型,即个体的道德行为决策除了与个体因素有关,还会受到情境因素的调节。在中国,不同性质的企业往往有着不同的价值观念和管理方式(赵慧娟和龙立荣,2008),而这些由企业性质所决定的组织情境会向员工传达关于特定行为或行为意图是否适宜以及在多大程度上适宜的线索,进而促进或限制特定行为的形成(Meyer等,2010)。简言之,作为一种外部因素,企业性质会渗透式地影响员工的行动逻辑。相较于非国有企业,在国有企业中,上下级关系对员工的职业发展有着更大的影响,上下级关系(尤其是维护好上下级关系)被看得更为重要(Chen和Francesco,2000)。因此,当上下级关系向低水平方向发展时,国有企业的员工比非国有企业的员工更可能采取亲上级非伦理行为;而当上下级关系向高水平发展时,国有企业和非国有企业的员工在亲上级非伦理行为方面的差异相对不大。这一点在前文的图4中得到了呈现。

此外,通过对比图3和图4所呈现的下属的传统性和企业性质的调节作用可以发现,在高传统性下属中以及在国有企业中,上下级关系对亲上级非伦理行为的影响均呈明显的U形特征;在低传统性下属中,上下级关系与亲上级非伦理行为大致呈非常平缓的倒U形关系或正向线性关系;在非国有企业中,上下级关系与亲上级非伦理行为呈明显的正向线性关系。这些关系趋势暗示了这两个调节变量对上下级关系与亲上级非伦理行为之间关系的作用逻辑同中有异。根据社会交换理论的权变观,个体对交换内容的价值评估会影响社会交换过程(Gouldner,1960;Lee等,2019)。尽管传统性和企业性质均会影响下属对上下级关系的重视程度,但是二者发挥作用的方式存在差异,而这可能就是导致其调节作用差异的原因之一。具体而言,传统性反映了个体对中国传统价值观的认同程度(Hui等,2004),其对个体行为决策过程的影响是通过深层次地、内在地改变个体的认知图式而实现的,而企业性质则主要通过确立企业内部的文化、制度、规范等途径,从外部影响个体的行为决策过程。

(二)理论意义

本研究的理论意义主要有以下两点:其一,通过考察上下级关系对亲上级非伦理行为的影响效应,本研究丰富了亲上级非伦理行为的成因研究和上下级关系的后果研究。一方面,尽管亲上级非伦理行为近年来日益受到学界的关注(颜爱民和曾莎莎,2018;钟熙和王甜,2019;Johnson和Umphress,2019;Mesdaghinia等,2019),但目前关于亲上级非伦理行为的研究成果仍十分有限,甚少有研究深度扎根于中国文化情境来探讨该行为的发生机理。本研究基于社会交换理论,通过圈子角色的视角和较为全面的取样,提出并检验了上下级关系对亲上级非伦理行为的U形影响,由此深化了对亲上级非伦理行为何以发生的理解。另一方面,以往的上下级关系研究大多采用线性思维来探讨上下级关系的影响效应(Law等,2000;Davidson等,2017;Guan和Frenkel,2019),甚少有研究从非线性的角度对上下级关系与其后果的关系进行刻画(Ren和Chadee,2017)。本研究验证了上下级关系对亲上级非伦理行为的U形影响,由此不仅拓展了对上下级关系影响效应的认识,同时也呼应了“过犹不及”的中庸理念。

其二,在整合社会交换的权变观(Gouldner,1960)与道德决策的交互观(Trevino,1986)的基础上,本研究探讨了下属的传统性和企业性质对上下级关系与亲上级非伦理行为之间关系的调节作用,由此丰富了对亲上级非伦理行为形成边界的认识。现有研究在探讨影响亲上级非伦理行为发生的边界条件时主要关注个体道德性的作用,例如道德认同水平、道德推脱特质与马基雅维利主义人格等(颜爱民和曾莎莎,2018;钟熙和王甜,2019;Johnson和Umphress,2019),对于其他个体或情境调节因素的关注还十分有限。郑雅琴等(2013)指出,在开展本土研究时应引入能反映中国情境特征的调节变量,从而更深入准确地分析和解释中国管理实践。为了响应这一号召,本研究选取传统性和企业性质这两个对于中国人而言具有特殊文化意涵的变量作为上下级关系与亲上级非伦理行为之间关系的潜在边界。通过探讨下属的传统性和企业性质的调节作用,本研究不仅加深了对上下级关系影响亲上级非伦理行为的内在机理与边界条件的理解,同时也对中国管理与组织的情境化研究做了有益补充。

(三)实践启示

本研究对管理实践具有重要的启示意义。本研究发现,疏远或亲密的上下级关系均会诱发下属的亲上级非伦理行为,而具有中等水平上下级关系的下属采取亲上级非伦理行为的程度较低。这提示管理者,在与下属建立积极的交换关系时应当把握好“度”:在尽可能地与员工建立良好的交换关系以提高团队运作效率的同时,要慎防关系过于亲密化,避免出现“过犹不及”的现象;换言之,管理者应尽量对下属一视同仁,并将其与下属的关系控制在适中水平,既不刻意疏远一些下属,也不与一些下属私交过甚,从而将组织中的亲上级非伦理行为控制在较低水平。进一步地,本研究发现,上述这一点在国有企业的人事管理中尤为重要。国有企业的管理者需认识到:为了保住自己的“铁饭碗”,被边缘化的员工可能会采取较多的亲上级非伦理行为;而为了报答领导的知遇提携之恩,被视为亲信的员工也可能会采取较多的亲上级非伦理行为。此外,本研究还发现,下属的传统性在上下级关系影响亲上级非伦理行为的过程中发挥着重要的调节作用。这提示管理者,在与下属的日常互动中需要了解下属的中国传统文化倾向性,并据此采取不同的管理方式。尤其是对于高传统性的下属,管理者在与其相处的过程中应该谨慎地处理上下级关系,并对其道德行为决策进行正确引导。

(四)研究局限与展望

本研究存在一些局限,有待未来的研究完善与拓展。首先,尽管本研究在不同的时间点收集数据,但依然无法做出严格意义上的因果推论。未来的研究可采用实验法对本研究进行复验,从而为研究结论的因果性提供更强有力的支持。其次,本研究在探讨上下级关系与亲上级非伦理行为的关系边界时只考察了下属的传统性和企业性质的作用,但在组织实践中,还可能存在其他层面的因素可以调节上述关系,例如领导特质、团队氛围等。未来的研究可以继续挖掘其他可能的调节变量,从而深化对上下级关系与亲上级非伦理行为之间关系的认识。再次,本研究只对比分析了上下级关系对亲上级非伦理行为的影响在国有企业与民营企业中的差异。未来的研究可以对企业性质做进一步的拓展,例如家族企业与非家族企业、中国港澳台地区的企业和其他地区的企业、本土企业和外商投资企业(例如中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业)等,从而更系统深入地揭示企业性质作为情境因素的调节效应。最后,由前述的共事年限(均值为3.483,标准差为1.607)可知,本研究的样本以老员工为主。鉴于在新员工组织社会化过程中,上下级关系存在一个动态发展的过程,未来的研究可以尝试采取纵向追踪的方式,对新员工组织社会化过程中亲上级非伦理行为的动态变化趋势进行探索。

| [1] | 陈默, 梁建. 高绩效要求与亲组织不道德行为: 基于社会认知理论的视角[J]. 心理学报, 2017, 49(1): 94–105. |

| [2] | 程垦, 林英晖. 动机视角下的亲组织不道德行为[J]. 心理科学进展, 2019, 27(6): 1111–1122. |

| [3] | 丁越兰, 徐显航, 覃鹏. 新生代员工工作价值观、企业性质对创新绩效的影响[J]. 商业研究, 2016(9): 159–166. |

| [4] | 高良谋, 王磊. 偏私的领导风格是否有效?——基于差序式领导的文化适应性分析与理论延展[J]. 经济管理, 2013, 35(4): 183–194. |

| [5] | 郭晓薇. 中国情境中的上下级关系构念研究述评——兼论领导—成员交换理论的本土贴切性[J]. 南开管理评论, 2011, 14(2): 61–68. |

| [6] | 郭晓薇, 李成彦. 中国人的上下级关系: 整合构念的建立与初步检验[J]. 管理学报, 2015, 12(2): 167–177. |

| [7] | 姜定宇, 张菀真. 华人差序式领导与部属效能[J]. 本土心理学研究, 2010(6): 109–177. |

| [8] | 李澄锋, 田也壮. 领导排斥对员工建言行为的影响及作用机制[J]. 中国管理科学, 2017, 25(8): 175–183. |

| [9] | 林英晖, 程垦. 领导—部属交换与员工亲组织非伦理行为: 差序格局视角[J]. 管理科学, 2016, 29(5): 57–70. |

| [10] | 林英晖, 程垦. 差序式领导与员工亲组织非伦理行为: 圈内人和圈外人视角[J]. 管理科学, 2017, 30(3): 35–50. |

| [11] | 林英晖, 于晓倩. 团队成员为何会做出亲团队非伦理行为?来自团队绩效压力的影响[J]. 中国人力资源开发, 2020, 37(7): 34–46. |

| [12] | 罗帆, 徐瑞华. 高承诺人力资源管理实践对亲组织非伦理行为的影响——组织支持感的中介作用与道德认同的调节作用[J]. 中国人力资源开发, 2017, 34(10): 28–38. |

| [13] | 罗家德. 关系与圈子——中国人工作场域中的圈子现象[J]. 管理学报, 2012, 9(2): 165–171, 178. |

| [14] | 陶厚永, 章娟, 李玲. 差序式领导对员工利社会行为的影响[J]. 中国工业经济, 2016(3): 114–129. |

| [15] | 王忠军, 龙立荣, 刘丽丹. 组织中主管—下属关系的运作机制与效果[J]. 心理学报, 2011, 43(7): 798–809. |

| [16] | 吴隆增, 刘军, 刘刚. 辱虐管理与员工表现: 传统性与信任的作用[J]. 心理学报, 2009, 41(6): 510–518. |

| [17] | 谢宝国, 龙立荣. 职业生涯高原对员工工作满意度、组织承诺、离职意愿的影响[J]. 心理学报, 2008, 40(8): 927–938. |

| [18] | 颜爱民, 曾莎莎. 亲领导非伦理行为的成因: 来自变革型领导的影响[J]. 中国人力资源开发, 2018, 35(9): 63–72. |

| [19] | 杨国枢. 中国人的社会取向——社会互动的观点[M]. 中国台北: 桂冠图书公司, 1993. |

| [20] | 杨国枢, 黄光国. 中国人的心理与行为[M]. 中国台北: 桂冠图书公司, 1991. |

| [21] | 杨国枢, 余安邦, 叶明华. 中国人的个人传统性与现代性: 概念与测量[A]. 杨国枢, 黄光国. 中国人的心理与行为[C]. 中国台北: 桂冠图书公司, 1989. |

| [22] | 翟学伟. 中国人际关系的特质——本土的概念及其模式[J]. 社会学研究, 1993(4): 74–83. |

| [23] | 张桂平. 职场排斥对员工亲组织性非伦理行为的影响机制研究[J]. 管理科学, 2016, 29(4): 104–114. |

| [24] | 张田, 罗家德. 圈子中的组织公民行为[J]. 管理学报, 2015, 12(10): 1442–1449. |

| [25] | 张永军, 江晓燕, 李永鑫. 亲组织非伦理行为的形成机制: 一个交互模型的检验[J]. 心理科学, 2019, 42(5): 1161–1166. |

| [26] | 张永军, 张鹏程, 赵君. 家长式领导对员工亲组织非伦理行为的影响: 基于传统性的调节效应[J]. 南开管理评论, 2017, 20(2): 169–179. |

| [27] | 赵红丹, 周君. 企业伪善、道德推脱与亲组织非伦理行为: 有调节的中介效应[J]. 外国经济与管理, 2017, 39(1): 15–28. |

| [28] | 赵慧娟, 龙立荣. 中国转型经济背景下个人—组织契合对员工离职意愿的影响——企业所有制形式与职位类型的调节作用[J]. 南开管理评论, 2008, 11(5): 56–63, 72. |

| [29] | 郑伯埙. 差序格局与华人组织行为[J]. 本土心理学研究, 1995(3): 142–219. |

| [30] | 郑雅琴, 贾良定, 尤树洋, 等. 中国管理与组织的情境化研究——基于10篇高度中国情境化研究论文的分析[J]. 管理学报, 2013, 10(11): 1561–1566. |

| [31] | 钟熙, 王甜. 自我牺牲型领导对员工亲领导非伦理行为的影响[J]. 当代经济管理, 2019, 41(11): 60–67. |

| [32] | 钟熙, 王甜, 罗淏元, 等. 上下级关系与亲组织非伦理行为: 基于组织认同与自我牺牲型领导的作用[J]. 科学学与科学技术管理, 2018, 39(6): 122–135. |

| [33] | Blau P M. Exchange and power in social life[M]. New York: Wiley, 1964. |

| [34] | Chen M, Chen C C, Sheldon O J. Relaxing moral reasoning to win: How organizational identification relates to unethical pro-organizational behavior[J]. Journal of Applied Psychology, 2016, 101(8): 1082–1096. |

| [35] | Chen Z X, Francesco A M. Employee demography, organizational commitment, and turnover intentions in China: Do cultural differences matter?[J]. Human Relations, 2000, 53(6): 869–887. |

| [36] | Cheng K, Wei F, Lin Y H. The trickle-down effect of responsible leadership on unethical pro-organizational behavior: The moderating role of leader-follower value congruence[J]. Journal of Business Research, 2019, 102: 34–43. |

| [37] | Cropanzano R, Mitchell M S. Social exchange theory: An interdisciplinary review[J]. Journal of Management, 2005, 31(6): 874–900. |

| [38] | Davidson T, Van Dyne L, Lin B L. Too attached to speak up? It depends: How supervisor-subordinate guanxi and perceived job control influence upward constructive voice[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2017, 143: 39–53. |

| [39] | Dulac T, Coyle-Shapiro J A M, Henderson D J, et al. Not all responses to breach are the same: The interconnection of social exchange and psychological contract processes in organizations[J]. Academy of Management Journal, 2008, 51(6): 1079–1098. |

| [40] | Farh J L, Earley P C, Lin S C. Impetus for action: A cultural analysis of justice and organizational citizenship behavior in Chinese society[J]. Administrative Science Quarterly, 1997, 42(3): 421–444. |

| [41] | Fehr E, Gächter S. Fairness and retaliation: The economics of reciprocity[J]. Journal of Economic Perspectives, 2000, 14(3): 159–181. |

| [42] | Ghosh S K. The direct and interactive effects of job insecurity and job embeddedness on unethical pro-organizational behavior: An empirical examination[J]. Personnel Review, 2017, 46(6): 1182–1198. |

| [43] | Gouldner A W. The norm of reciprocity: A preliminary statement[J]. American Sociological Review, 1960, 25(2): 161–178. |

| [44] | Guan X Y, Frenkel S J. Explaining supervisor-subordinate guanxi and subordinate performance through a conservation of resources lens[J]. Human Relations, 2019, 72(11): 1752–1775. |

| [45] | Guo L M, Zhao H D, Cheng K, et al. The relationship between abusive supervision and unethical pro-organizational behavior: Linear or curvilinear?[J]. Leadership & Organization Development Journal, 2020, 41(3): 369–381. |

| [46] | Hu C Y, Baranik L E, Cheng Y N, et al. Mentoring support and protégé creativity: Examining the moderating roles of job dissatisfaction and Chinese traditionality[J]. Asia Pacific Journal of Human Resources, 2020, 58(3): 335–355. |

| [47] | Hui C, Lee C, Rousseau D M. Employment relationships in China: Do workers relate to the organization or to people?[J]. Organization Science, 2004, 15(2): 232–240. |

| [48] | Johnson H H, Umphress E E. To help my supervisor: Identification, moral identity, and unethical pro-supervisor behavior[J]. Journal of Business Ethics, 2019, 159(2): 519–534. |

| [49] | Lam C F, Liang J, Ashford S J, et al. Job insecurity and organizational citizenship behavior: Exploring curvilinear and moderated relationships[J]. Journal of Applied Psychology, 2015, 100(2): 499–510. |

| [50] | Law K S, Wong C S, Wang D X, et al. Effect of supervisor-subordinate guanxi on supervisory decisions in China: An empirical investigation[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2000, 11(4): 751–765. |

| [51] | Lawrence E R, Kacmar K M. Exploring the impact of job insecurity on employees’ unethical behavior[J]. Business Ethics Quarterly, 2017, 27(1): 39–70. |

| [52] | Lee A, Thomas G, Martin R, et al. Beyond relationship quality: The role of leader-member exchange importance in leader-follower dyads[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2019, 92(4): 736–763. |

| [53] | Li S L, Huo Y Y, Long L R. Chinese traditionality matters: Effects of differentiated empowering leadership on followers’ trust in leaders and work outcomes[J]. Journal of Business Ethics, 2017, 145(1): 81–93. |

| [54] | Mesdaghinia S, Rawat A, Nadavulakere S. Why moral followers quit: Examining the role of leader bottom-line mentality and unethical pro-leader behavior[J]. Journal of Business Ethics, 2019, 159(2): 491–505. |

| [55] | Meyer R D, Dalal R S, Hermida R. A review and synthesis of situational strength in the organizational sciences[J]. Journal of Management, 2010, 36(1): 121–140. |

| [56] | Podsakoff P M, MacKenzie S B, Lee J Y, et al. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879–903. |

| [57] | Ren S, Chadee D. Is guanxi always good for employee self-development in China? Examining non-linear and moderated relationships[J]. Journal of Vocational Behavior, 2017, 98: 108–117. |

| [58] | Steenkamp J B E M, De Long M G, Baumgartner H. Socially desirable response tendencies in survey research[J]. Journal of Marketing Research, 2010, 47(2): 199–214. |

| [59] | Thau S, Derfler-Rozin R, Pitesa M, et al. Unethical for the sake of the group: Risk of social exclusion and pro-group unethical behavior[J]. Journal of Applied Psychology, 2015, 100(1): 98–113. |

| [60] | Trevino L K. Ethical decision making in organizations: A person-situation interactionist model[J]. Academy of Management Review, 1986, 11(3): 601–617. |

| [61] | Umphress E E, Bingham J B. When employees do bad things for good reasons: Examining unethical pro-organizational behaviors[J]. Organization Science, 2011, 22(3): 621–640. |

| [62] | Umphress E E, Bingham J B, Mitchell M S. Unethical behavior in the name of the company: The moderating effect of organizational identification and positive reciprocity beliefs on unethical pro-organizational behavior[J]. Journal of Applied Psychology, 2010, 95(4): 769–780. |

| [63] | Valle M, Kacmar K M, Zivnuska S. Understanding the effects of political environments on unethical behavior in organizations[J]. Journal of Business Ethics, 2019, 156(1): 173–188. |

| [64] | Zhang L, Lam C F, Deng Y L. Leader-member exchange and guanxi are not the same: Differential impact of dyadic relationships on fit perceptions, helping behavior, and turnover intention[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2017, 28(7): 1005–1030. |