2021第43卷第3期

2.武汉大学 中国产学研合作问题研究中心,湖北 武汉 430072

2.Research Center of CIURIC, Wuhan University, Wuhan 430072, China

进入英雄辈出和集合智慧的时代(陈春花和朱丽,2017),独具特色的雇主品牌能够超越企业品牌,成为在人才争夺战中使组织脱颖而出的新理念、新工具(Banerjee等,2020),甚至是驱动员工工作敬业和积极口碑传播的利器(Chawla,2019)。雇主品牌是通过嵌入人力资源管理实践来加以构建的(Russell和Brannan,2016),能够被区分为工具性维度和象征性维度(Lievens和Highhouse,2003)。工具性维度体现为组织实施的人力资源管理实践向员工提供的实实在在的有形利益,例如高报酬、稳定的工作、培训机会;象征性维度体现为作为雇主的组织能够让员工感觉“有地位”或者“有身份”,例如组织文化、组织声誉。这两个维度能够驱使员工形成认知和情感上的差异,进而产生不同的工作行为(Maurya和Agarwal,2018)。由此而来,组织需要根据期望的行为诉求来精准塑造雇主品牌的具体内容。因此,考察雇主品牌的工具性维度和象征性维度如何驱动员工的工作敬业和口碑行为,具有重要价值。

雇主品牌最初由Ambler和Barrow(1996)提出,之后涌现的众多研究对其结果效应的关注对象包括外部求职者、员工和雇主组织三类主体。对于员工来说,雇主品牌带来的结果效应涉及工作态度与行为,但是仅有较少学者探究雇主品牌对员工工作敬业或口碑行为的影响。已有研究基于社会认同理论和个人—组织匹配理论证实,雇主品牌确实能够提升员工的工作敬业(Kunerth和Mosley,2013)和口碑行为(Uen等,2015;Charbonnier-Voirin等,2017a),并且满意度和个人—组织匹配在二者之间发挥链接机制(Davies等,2018;Chawla,2019)。然而,鉴于雇主品牌在本质上是员工与组织之间的关系,存在工具性和情感性的混合特性,无论是从社会认同还是从个人—组织匹配的角度来理解雇主品牌工具性—象征性框架对员工工作敬业或口碑行为的影响都可能存在偏颇。在雇主品牌的二维框架之中,工具性维度更多以有形的人力资源管理实践体现,依据公平交换法则产生影响;象征性维度则更多以无形的组织个性特质或外部形象展示,依据认同需求法则产生影响。因此,本文综合交换和认同视角,分析雇主品牌的工具性维度和象征性维度分别如何对员工工作敬业和口碑行为产生有效影响。

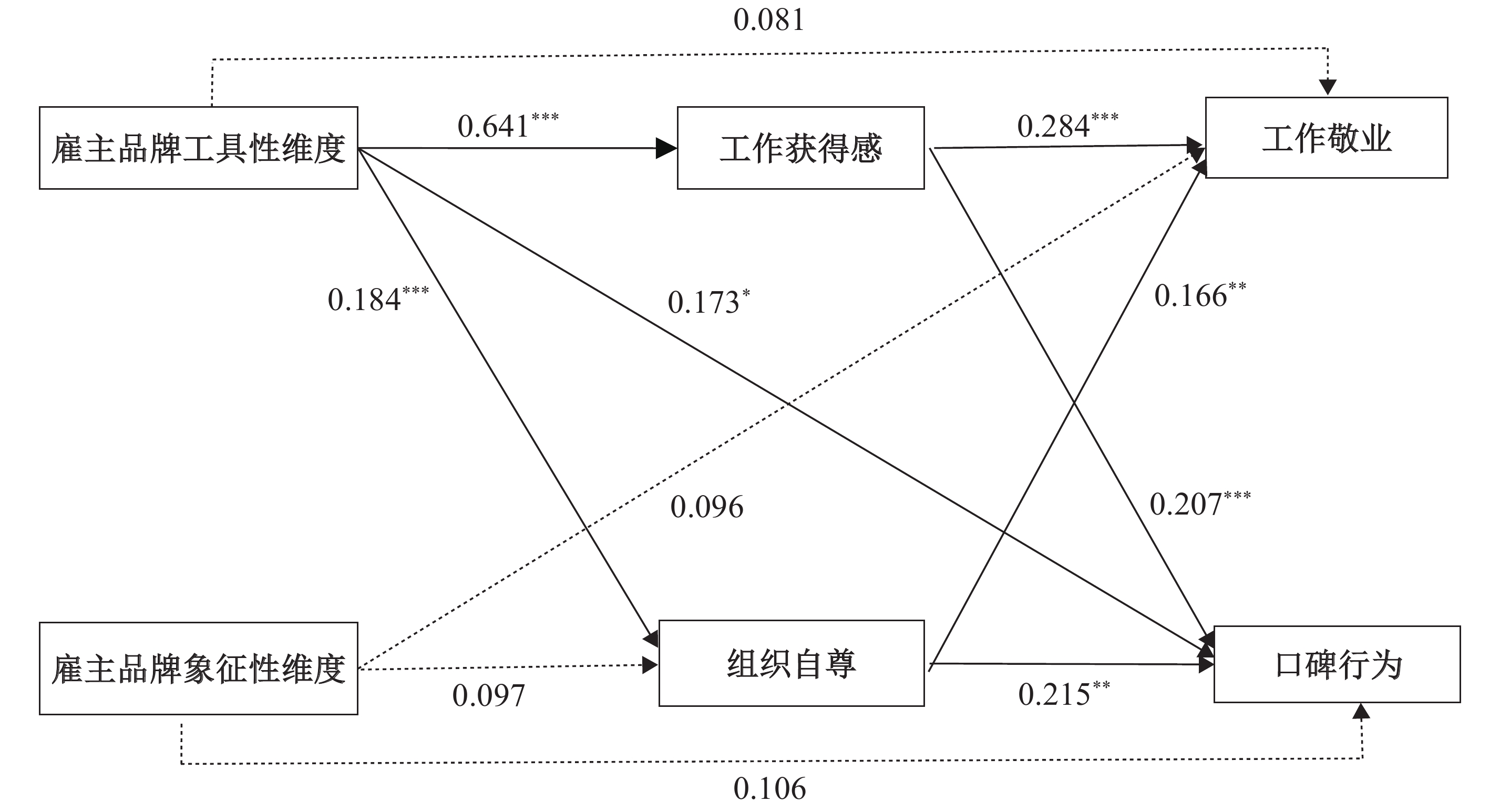

从交换的视角来说,组织与员工之间的关系归根结底是一种互惠的交换关系,存在经济交换与情感交换两种类型(Zhu,2016)。工具性维度意味着组织提供一系列有形福利等功能性资源来增强员工的工作获得感(经济交换)和组织自尊(情感交换),员工则相应以工作敬业和口碑行为来回报组织。从社会认同的视角来说,员工对组织的情感认同来源于组织作为雇主提供的独特成员身份或资格。象征性维度意味着组织向员工传递这是一个理想的工作场所和组织的人格特征,激发员工的组织自尊,进而增强其工作敬业和口碑行为。为此,本文引入组织自尊和工作获得感,揭示雇主品牌的工具性维度和象征性维度分别影响工作敬业和口碑行为的内在机制,研究模型如图1所示。

|

| 图 1 研究模型 |

本研究的主要贡献在于:从交换和认同视角提出雇主品牌的工具性维度和象征性维度分别影响员工工作敬业和口碑行为的不同解释。以往研究采用社会认同理论或个人—组织匹配理论,并将雇主品牌视为一个整体构念或者内部—外部品牌框架,诠释其对员工工作态度与行为的积极效应。与已有研究相比,本文则尝试综合交换和认同视角来揭示雇主品牌的工具性维度和象征性维度分别对员工工作敬业和口碑行为的差异化影响,有助于为雇主品牌建设的有效性提供更完整的解释。

二、理论基础与假设提出(一)雇主品牌工具性维度通过提高工作获得感对工作敬业和口碑行为的促进作用

工作获得感是一个具有中国特色的本土化概念,被界定为组织中员工因获得物质和精神福利(如工作收入、工作环境和工作晋升)而产生的一种主观心理状态,包括个体对“绝对获得”的知觉和对“相对获得”的感受(杨金龙和王桂玲,2019)。这意味着工作获得感以员工从组织中实实在在的“得到”为基础,却有别于绝对的“已得”,包括“应得”和“想得”。在具有西方特色的概念之中,与工作获得感相对立的概念是相对剥夺感,是指员工将自己的获得与同事相比,发现得到和期望存在差距,且认为这种差距是不公平的(孙灯勇和郭永玉,2016;熊猛和叶一舵,2016)。从参照对象来说,工作获得感是自我比较的结果,与自身基本需求是否得到满足直接关联;相对剥夺感则是社会比较的结果,与参照群体比较紧密相关。

雇主品牌是营销理念和人力资源管理实践的结合体(Edwards和Edwards,2013),按照品牌关系内容差异被划分为工具性维度和象征性维度。其中,工具性维度被定义为根据组织的客观、具体和事实属性来描述组织,如薪酬、晋升机会、工作环境、任务需求、工作地点等实实在在的有形福利(Lievens和Highhouse,2003)。这些方面对于员工来说均是实实在在的有形获得。有形获得是工作获得感的来源和基础,工作获得感则是有形获得的认知升华,客观上获得越多则主观上的获得感越强。因此,雇主品牌的工具性维度能够提升员工的工作获得感(Tanwar和Prasad,2016)。

员工与组织之间的互动在本质上就是社会交换关系形成的过程(Rhoades和Eisenberger,2002)。组织对员工提供诱因(如高薪酬、职业培训、晋升机会)与员工对组织予以回报(如工作贡献、角色外行为)的相互交换(Tsui等,1997),才能确保二者的关系得以持续。工作获得感高的员工遵循交换中的互惠原则会为组织做出贡献,实施有利于组织的角色内和角色外行为。工作敬业以员工在组织或工作中扮演的角色为基础(Saks和Joseph,2006),表现为活力、奉献和专注(Schaufeli,2002),在本质上正是员工用以回报组织的一种方式(Kunerth和Mosley,2013)。遵循社会交换的互惠原则,员工会根据工作获得感的高低来决定向组织回馈的敬业程度。员工的口碑行为则是一种非正式的人际沟通,被视为独立于组织营销活动的角色外行为(Van Hoye和Lievens,2009;Keeling等,2013)。来自员工的口碑传播可以影响更广泛的求职者,其所提供的积极信号能够增强组织对求职者的吸引力,甚至可能比组织开展的公共关系或广告营销活动更有影响力。依循社会交换的互惠原则,工作获得感高的员工在与外界的交往中也会基于感觉到的回报义务而表现出积极口碑行为(Charbonnier-Voirin等,2017b;Saini和Jawahar,2019)。综合以上分析,本文提出以下假设:

H1:雇主品牌工具性维度通过提高工作获得感促进员工的工作敬业。

H2:雇主品牌工具性维度通过提高工作获得感促进员工的口碑行为。

(二)雇主品牌工具性维度通过提高组织自尊对工作敬业和口碑行为的促进作用

组织自尊被定义为,员工作为组织成员相信在组织环境下能实现自身价值和发挥能力并能满足自身需求的程度(Pierce等,1989)。组织自尊包括两类:一类是广义尊重,指“我们”在这个组织中都受到重视;另一类是特殊尊重,指组织对“我”的特定属性、行为和成就的重视(Rogers和Ashforth,2017)。这两种尊重满足接受者对归属感和地位的需求,进而使其产生组织自尊(Rogers和Ashforth,2017)。因此,组织自尊的形成路径包括:一是通过与组织的直接交换来获得;二是通过因对组织有良好评价的外部人认可而产生的组织认同来间接获得(沈伊默等,2009)。

雇主品牌的工具性维度为员工提供实实在在的有形福利,传达一种组织重视和关爱员工的价值理念。以满足员工需求和为其最大利益行事为中心的工具性维度能够提升员工的组织自尊水平(McAllister和Bigley,2002;Bowling等,2010)。根据社会交换理论,员工与组织之间的交换可以是有形的经济交换(如薪酬福利),也可以是无形的情感交换(如信任、自尊)。员工基于通过与组织直接交换获得的有形福利,认为自己得到了组织的特殊尊重和重视,从而组织自尊得到提升。遵从“礼尚往来”的互惠原则,组织自尊高的员工会更努力地工作或更愿意帮助组织,以此回报组织提供的特殊尊重和关爱。因此,组织自尊作为一种从组织中获得的工作资源,是积极组织行为的关键预测因素之一(Mauno等,2007;Bowling等,2010;Ilona等,2019)。工作敬业和口碑行为作为积极组织行为,自然会受到组织自尊的驱动。基于以上分析,本文提出如下假设:

H3:雇主品牌工具性维度通过提高组织自尊促进员工的工作敬业。

H4:雇主品牌工具性维度通过提高组织自尊促进员工的口碑行为。

(三)雇主品牌象征性维度通过提高组织自尊对工作敬业和口碑行为的促进作用

雇主品牌旨在塑造组织作为雇主独特的内部和外部形象(Kashive和Khanna,2017)。其中,象征性维度作为雇主在人力资源市场的形象,是员工对组织特质评价的信念或对外部利益相关者评价组织外部声望的看法,被描述为主观的、抽象的和无形的属性(Ambler和Barrow,1996)。象征性维度意味着组织具有的人格特征,例如真诚、富有创新精神,是组织作为雇主特有的一系列属性和品质。组织的这些人格特征透过优秀的雇主品牌在组织内部和外部传达一种组织作为独特的和值得期望的雇主的形象(Rampl和Kenning,2014)。甚至,组织经常通过独立第三方机构开设的最佳雇主奖来确认其作为雇主的质量和形象(Anja和Matthias,2020)。因此,与工具性维度相比,象征性维度更能区分组织作为雇主与其他组织的差异(Backhaus和Tikoo,2004;Van Hoye等,2013)。

员工对组织成员身份或资格的认知与其感受到的雇主形象紧密相关(Fernandez-Lores等,2016)。雇主形象包括两类:一类是感知的组织身份——员工基于亲身体验而感受到的组织独特的和持久的核心形象;另一类是被解释的外部形象——员工基于外界对组织的评价而形成的组织印象。象征性维度传递的雇主形象为员工在不同组织之间进行比较评估提供了可靠的和独特的信息。积极的差异比较带来较高的威望,进而满足员工提升自我形象或表达自我的需要。例如,在高声誉组织中工作的员工,在组织之外觉得很有面子,进而形成高水平的组织自尊(宝贡敏和徐碧祥,2006)。因此,象征性维度带来的组织身份和组织声誉能提升员工的组织自尊(Bowling等,2010)。按照自我一致性的逻辑推理,那些具有积极自我认知的员工往往会从事积极的活动来强化积极的自我概念。组织自尊高的员工会增强对组织的认同和信任,并会将组织目标内化到自己的工作行为之中,从而通常表现出与组织的期待一致的态度和行为(Pierce和Gardner,2004)。反之,组织自尊低的员工更有可能采取沉默策略或消极行为。工作敬业是员工对工作的投入,口碑行为则是员工实施的有利于组织的口头推荐,二者均是组织期待的行为。因此,组织自尊高的员工会展示更多有利于组织的工作敬业(Vaneet和Richa,2019)和积极口碑行为(An等,2019)。由此,本文提出以下假设:

H5:雇主品牌象征性维度通过提高组织自尊促进员工的工作敬业。

H6:雇主品牌象征性维度通过提高组织自尊促进员工的口碑行为。

三、研究设计(一)数据收集

本研究利用上课机会以纸质问卷对中部某985高校在武汉、苏州、深圳三地教学点的在职MBA学员进行问卷调查。由于在职MBA学员对雇主的选择更看重品牌和雇佣体验,本研究以在职MBA学员为样本是合适的。此次调查活动分两轮发放问卷(要求标明学号和姓名,作为课堂考勤),其中第一轮在课程第一次上课之际共发放632份问卷,回收602份,旨在测量学员所在组织的雇主品牌(包括工具性和象征性雇主品牌)。由于组织宣称的雇主品牌与员工感知的雇主品牌可能并不一致,但是雇主品牌只有被员工感知后才会影响其心理和行为,因此本研究采用员工报告的数据来测评雇主品牌。剔除无作答或连续六个以上条目的答案一致的无效问卷之后,得到合格问卷584份。第二轮在课程结束之时共发放613份问卷(要求标明学号和姓名),回收有效问卷482份,旨在测量员工自身的主动性人格、组织自尊、工作获得感、工作敬业和口碑行为。其中,与第一轮调查有效问卷(584份)中姓名一一对应的有效问卷有451份,最终有效回收率为71.36%。

有效样本中,男性员工占总人数的比例为45.5%;年龄方面,26—30岁占47.7%,31—35岁占32.2%,其余年龄段占21.1%;学历方面,本科占82.7%,硕士占15.3%,其他占2%(部分MBA学员在报考之前已经取得其他学科的硕士或博士学位);职位分布方面,普通职员占26.8%,基层管理人员占34.6%,中层管理人员占29.9%,高级管理人员占8.6%;企业性质方面,国有企业占33.3%,民(私)营企业占27.7%,外资企业占17.3%,其他占21.7%;企业规模方面,100人及以下占23.1%,101—300人占18.2%,301—500人占11.8%,501—1 000人占11.8%,1 000人以上占35.1%;企业成立年限方面,3年及以下占6.7%,4—5年占10.2%,6—10年占9.8%,11—20年占25.9%,20年以上占47.4%。

(二)变量测量

1. 雇主品牌的工具性维度(IEB)和象征性维度(SEB)。采用Lievens和Highhouse(2003)开发的雇主品牌工具性—象征性框架量表,包含21个条目,涉及工具性维度(6个条目)和象征性维度(15个条目)。例如“组织提供的薪水很高”和“组织在社会上享有威望”。由被试根据自己对所在组织实际情况的了解,按照李克特5分制来评价雇主品牌的工具性维度和象征性维度。

2. 组织自尊(OSE)。采用Pierce等(1989)编制的量表,将组织自尊视为单维构念,由10个条目构成,例如“在组织中我很受信任”。由被试依据李克特5分制评价自己最近的组织自尊水平。

3. 工作获得感(SJA)。工作获得感是最近被提出并具有中国特色的概念,相关测量工具尚未被开发。鉴于创业属于职业领域的特殊类型,借鉴苏岚岚等(2016)开发的创业获得感量表,将创业获得感中的“创业”调整为“工作”,得到由5个条目构成的工作获得感量表,例如“我对当前的工作收入感到满意”。由被试依据李克特5分制,按照对自己的认知来进行主观评价。在本研究之前,共发放205份问卷,回收有效问卷161份,对调整后的工作获得感量表进行信度和效度检验,共被抽取到1个因子,累积方差贡献率为69.385%,克朗巴哈系数(Cronbach’s α)值为0.888。这些结果表明经过适应性调整后工作获得感量表的信效度比较好。

4. 工作敬业(WE)。采用Schaufeli等(2002)编制的UWES量表,含活力、奉献和专注三个维度共17个条目,例如“早上起床之后我会乐意去工作”。由被试按照李克特5分制评价自己目前的工作状态。

5. 口碑行为(WOM)。Srinivasan等(2002)的口碑行为量表是在电子商务情境下开发的,共4个条目,其中两个条目反向计分。为了运用到组织研究中,Uen等(2015)将条目中的“网站”调整为“我的公司”,例如“我非常乐意向其他人说我公司的积极事情”和“我不鼓励朋友到我的公司来工作”,发现具有很好的内部一致性。因此,本研究采用Uen等(2015)修改的口碑行为量表。

6. 控制变量。鉴于相关研究表明个体的人口学特征、特质与组织的特征会影响工作态度和工作行为(Tanwar和Prasad,2016;Charbonnier-Voirin等,2017a;Saini和Jawahar,2019),考虑到数据的可得性,本研究将被试的性别、年龄、学历、职位、主动性人格,及企业的性质、规模、成立年限作为控制变量。其中,主动性人格(PP)的测量采用Kammeryer-Mueller和Wanberberg(2003)编制的10条目量表,例如“如果看到自己不喜欢的事物,我会努力改变它”。

四、数据分析与假设检验(一)信效度分析

本研究中雇主品牌工具性维度、雇主品牌象征性维度、工作获得感、组织自尊、工作敬业、口碑行为和主动性人格的克朗巴哈系数(Cronbach’s α)值分别为0.803、0.910、0.863、0.866、0.924、0.812和0.794,均大于0.70,表明各变量内部一致性比较好。本研究使用AMOS 8.0软件来开展验证性因子分析,旨在对所有变量进行效度检验。分析结果如表1所示,七因子模型与其他模型相比,拟合程度是最优的。拟合指数中,χ2/df =2.517<3,CFI=0.965、TLI=0.943、NFI=0.945,均大于0.90,并且RMSEA=0.058<0.08,说明变量之间能够区分。

| χ2 | df | χ2/df | CFI | TLI | NFI | RMSEA | |

| 八因子(SEB,IEB,OSE,SJA,WE,WOM,PP,CMV) | 310.619 | 96 | 3.236 | 0.948 | 0.916 | 0.927 | 0.070 |

| 七因子(SEB,IEB,OSE,SJA,WE,WOM,PP) | 234.094 | 93 | 2.517 | 0.965 | 0.943 | 0.945 | 0.058 |

| 六因子(SEB+IEB,OSE,SJA,WE,WOM,PP) | 401.462 | 99 | 4.055 | 0.926 | 0.886 | 0.905 | 0.082 |

| 五因子(SEB+IEB,OSE+SJA,WE,WOM,PP) | 475.592 | 104 | 4.573 | 0.909 | 0.866 | 0.888 | 0.089 |

| 四因子(SEB+IEB,OSE+SJA,WE+WOM,PP) | 579.414 | 108 | 5.365 | 0.885 | 0.837 | 0.863 | 0.098 |

| 三因子(SEB+IEB,OSE+SJA+WE+WOM,PP) | 697.468 | 111 | 6.283 | 0.857 | 0.802 | 0.836 | 0.108 |

| 二因子(SEB+IEB,OSE+SJA+WE+WOM+PP) | 841.144 | 113 | 7.444 | 0.822 | 0.759 | 0.802 | 0.120 |

| 单因子(SEB+IEB+OSE+SJA+WE+WOM+PP) | 1344.145 | 114 | 11.791 | 0.699 | 0.596 | 0.683 | 0.155 |

| 注:SEB=雇主品牌象征性维度;IEB=雇主品牌工具性维度;OSE=组织自尊;SJA=工作获得感;WE=工作敬业;WOM=口碑行为;PP=主动性人格;CMV=方法因子潜变量;+表示融合。 | |||||||

(二)共同方法偏差分析

为了控制同源偏差,本研究采用两个时间点分别收集组织和个体的调查数据。由于所有变量的测量均采用被试自我报告,往往存在同源偏差。为了对同源偏差进行检验,将雇主品牌象征性维度、雇主品牌工具性维度、组织自尊、工作获得感、工作敬业、口碑行为和主动性人格的所有条目均放置到SPSS 20.0中进行单因素因子分析。结果显示:未旋转之前第一个因子的载荷值为25.687%,远小于40%的临界标准(汤丹丹和温忠麟,2020)。潜在误差变量控制法分析结果如表1所示,八因子模型(即在七因子模型中追加一个方法因子潜变量)的显著拟合指数并不优于七因子模型。综合上述两种方法的分析结果,同源偏差并不足以影响研究结论的可靠性。

(三)相关性分析

如表2所示,雇主品牌工具性维度与组织自尊显著正相关(r=0.282,p<0.01),与工作获得感显著正相关(r=0.546,p<0.01),与工作敬业显著正相关(r=0.452,p<0.01),与口碑行为显著正相关(r=0.372,p<0.01);雇主品牌象征性维度与组织自尊显著正相关(r=0.235,p<0.01),与工作获得感显著正相关(r=0.366,p<0.01),与工作敬业显著正相关(r=0.330,p<0.01),与口碑行为显著正相关(r=0.320,p<0.01);组织自尊与工作敬业显著正相关(r=0.526,p<0.01),与口碑行为显著正相关(r=0.319,p<0.01);工作获得感与工作敬业显著正相关(r=0.639,p<0.01),与口碑行为显著正相关(r=0.416,p<0.01)。这些相关性结果为假设检验提供了初步的数据支撑。

(四)假设检验

本研究采用Mplus 6.12分别检验相关假设。首先,构建主效应结构方程模型(如图2所示)。在控制了性别、年龄、学历、职位、企业性质、企业规模、企业年限及主动性人格等变量之后,雇主品牌工具性维度对工作敬业和口碑行为均具有显著的正向影响(β=0.209,p<0.001;β=0.266,p<0.001),雇主品牌象征性维度对工作敬业和口碑行为的影响均不显著(β=0.147,p>0.05;β=0.142,p>0.05)。

| 序号 | 变量 | M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 1 | 性别 | 0.455 | 0.498 | − | |||||||||||||

| 2 | 年龄 | 3.528 | 0.846 | −0.264** | − | ||||||||||||

| 3 | 学历 | 4.126 | 0.426 | −0.020 | −0.019 | − | |||||||||||

| 4 | 职位 | 2.204 | 0.935 | −0.233** | 0.496** | 0.052 | − | ||||||||||

| 5 | 企业性质 | 2.568 | 1.508 | 0.185** | 0.103* | 0.009 | −0.063 | − | |||||||||

| 6 | 企业规模 | 3.180 | 1.614 | −0.080 | 0.075 | −0.020 | −0.096* | −0.048 | − | ||||||||

| 7 | 企业年限 | 3.989 | 1.276 | 0.025 | 0.007 | 0.035 | −0.158** | 0.149** | 0.377** | − | |||||||

| 8 | PP | 3.778 | 0.443 | −0.115* | 0.138** | 0.033 | 0.245** | 0.038 | 0.007 | −0.104* | − | ||||||

| 9 | IEB | 3.330 | 0.541 | −0.160** | 0.045 | 0.157** | 0.142** | −0.008 | 0.035 | −0.125** | 0.366** | − | |||||

| 10 | SEB | 3.583 | 0.552 | 0.009 | −0.057 | 0.119* | −0.028 | −0.030 | 0.158** | −0.041 | 0.267** | 0.536** | − | ||||

| 11 | OSE | 3.820 | 0.453 | −0.090 | 0.163** | 0.072 | 0.344** | 0.024 | −0.105* | −0.105* | 0.596** | 0.282** | 0.235** | − | |||

| 12 | SJA | 3.383 | 0.706 | −0.170** | 0.113* | 0.169** | 0.265** | 0.007 | −0.002 | −0.085 | 0.493** | 0.546** | 0.366** | 0.497** | − | ||

| 13 | WE | 3.623 | 0.542 | −0.158** | 0.257** | 0.139** | 0.367** | −0.040 | −0.098* | −0.155** | 0.514** | 0.452** | 0.330** | 0.526** | 0.639** | − | |

| 14 | WOM | 3.441 | 0.606 | 0.031 | 0.062 | 0.046 | 0.036 | 0.069 | 0.084 | −0.119* | 0.304** | 0.372** | 0.320** | 0.319** | 0.416** | 0.367** | − |

| 注:N=451;*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001(双侧检验);PP=主动性人格,SEB=雇主品牌象征性维度,IEB=雇主品牌工具性维度,OSE=组织自尊,SJA=工作获得感,WE=工作敬业,WOM=口碑行为。 | |||||||||||||||||

|

| 注:N=451;*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001(双侧检验)。 图 2 主效应模型的分析结果 |

其次,检验包含中介变量的整体模型,在主效应模型的基础上,增加中介路径,得到全模型的标准化路径系数,如图3所示。雇主品牌工具性维度能够显著提升工作获得感(β=0.641,p<0.001)和组织自尊(β=0.184,p<0.001);工作获得感则显著驱动工作敬业(β=0.284,p<0.001)和口碑行为(β=0.207,p<0.001);组织自尊也显著促进工作敬业(β=0.166,p<0.01)和口碑行为(β=0.215,p<0.01)。由于工作获得感和组织自尊的中介作用,雇主品牌工具性维度对工作敬业的直接效应(β=0.081,p>0.05)变得不显著;雇主品牌工具性维度对口碑行为的直接效应则依然显著,但系数变小(β=0.173,p<0.05)。这说明假设H1、假设H2、假设H3和假设H4得到数据支持。具体来说,工作获得感和组织自尊在雇主品牌工具性维度与工作敬业之间起完全中介作用,在雇主品牌工具性维度和口碑行为之间发挥部分中介作用。虽然组织自尊与工作敬业(β=0.166,p<0.01)和口碑行为(β=0.215,p<0.01)均显著正相关,但是雇主品牌象征性维度对组织自尊(β=0.097,p>0.05)的影响不显著。尤其是,雇主品牌象征性维度对工作敬业(β=0.096,p>0.05)和口碑行为(β=0.106,p>0.05)的直接效应也均不显著。因此,假设H5和假设H6没有得到数据支持。

|

| 注:N = 451;*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001(双侧检验)。 图 3 全模型的路径分析结果 |

最后,采用蒙特卡洛法对组织自尊和工作获得感的中介效应进一步进行bootstrap检验。首先,以451个有效样本作为原始样本,利用重复抽样法从原始样本中随机抽取451个样本,最后得到5 000组新样本。然后,根据这5 000组样本计算得出间接效应的估计值,结果如表3所示。在雇主品牌工具性维度促进工作敬业和口碑行为的路径中,工作获得感的间接效应均显著,估计值依次为0.182和0.133;且二者的95%置信区间依次为[0.123,0.260]和[0.053,0.239],均不包含0。组织自尊的间接效应估计值依次为0.030和0.039,均显著;且95%的置信区间依次为[0.007,0.069]和[0.008,0.088],均不包含0。因此,工作获得感和组织自尊在雇主品牌工具性维度促进工作敬业和口碑行为的作用中的中介效应均显著,假设H1、假设H2、假设H3和假设H4进一步得到验证。在雇主品牌象征性维度促进工作敬业和口碑行为的路径中,组织自尊的间接效应估计值依次为0.016和0.021,均不显著;并且,二者的95%置信区间依次为[−0.001,0.043]和[0.000,0.059],均包含0。这说明组织自尊在雇主品牌象征性维度促进工作敬业和口碑行为的作用中均没有发挥中介效应,假设H5和假设H6没有得到验证。

| 路径 | 间接效应估计

(标准化) |

标准误差 | 95%置信区间 | |

| 上限 | 下限 | |||

| IEB→SJA→WE | 0.182 | 0.034 | 0.123 | 0.260 |

| IEB→SJA→WOM | 0.133 | 0.047 | 0.053 | 0.239 |

| IEB→OSE→WE | 0.030 | 0.016 | 0.007 | 0.069 |

| IEB→OSE→WOM | 0.039 | 0.020 | 0.008 | 0.088 |

| SEB→OSE→WE | 0.016 | 0.010 | −0.001 | 0.043 |

| SEB→OSE→WOM | 0.021 | 0.014 | 0.000 | 0.059 |

| 注:SEB=雇主品牌象征性维度;IEB=雇主品牌工具性维度;OSE=组织自尊;SJA=工作获得感;WE=工作敬业;WOM=口碑行为。 | ||||

(一)研究结论与讨论

1. 雇主品牌的工具性维度能够通过提高工作获得感和组织自尊驱动工作敬业和口碑行为。在以往研究中,部分学者发现雇主品牌的工具性维度和象征性维度产生的结果效应是没有差异的(朱飞等,2016;姜友文等,2019);另外,有学者则发现,就对员工态度或行为的影响来说,雇主品牌的象征性维度甚至可能比工具性维度更重要(De Stobbeleir等,2018)。然而,本文从交换和认同视角的分析结果表明,雇主品牌二维框架中仅工具性维度能通过提高工作获得感和组织自尊而促进员工的工作敬业和口碑行为。工具性维度与人力资源管理实践紧密相关,被视为雇主品牌的“里子”;象征性维度与组织的雇主形象紧密相关,被视为雇主品牌的“面子”(朱飞等,2020)。由此来看,员工是否敬业和是否进行积极口碑传播,更取决于雇主品牌的“里子”而不是“面子”。

2. 雇主品牌的象征性维度难以有效驱动员工的工作敬业和口碑行为。分析结果表明,雇主品牌象征性维度既不能直接也难以通过提升组织自尊有效促进员工的工作敬业和口碑行为。导致该结论的主要原因可能在于:第一,员工对组织拥有对称的信息。象征性维度作为企业的独特“人格特征”,能够向信息不对称的外部求职者传递良好的雇主形象(梁钧平和李晓红,2005),但是不像工具性维度那样能够为信息对称的员工提供很好的工作体验;第二,在当今的中国职场情境下,员工具有明显的实用主义倾向。工作敬业根据驱动源不同被划分为理性敬业和感性敬业,其中理性敬业受到金钱、职业技能或个人发展等利益的外在驱动,感性敬业受到对工作或组织的认同和喜爱的内在驱动(Hardaker和Fill,2005;方来坛等,2010)。在雇主品牌二维框架中,工具性维度与理性敬业的驱动源是契合的,象征性维度则与感性敬业的驱动源是契合的。但是,单纯的象征性维度难以通过独特的雇主形象来激发具有实用主义倾向的员工对工作或组织的认同,从而对感性敬业的驱动效果不明显。

(二)管理启示

1. 以雇主品牌提升员工活力的关键在于加大工具性维度的投入。雇主品牌是吸引、激活和留住人才的最有力工具之一。以往的实证研究普遍将雇主品牌视为一个整体构念来加以分析,从而管理者在建设雇主品牌之时自然是基于工具性—象征性框架实施全面设计。与高工具性—低象征性或低工具性—高象征性雇主品牌相比,固然高工具性—高象征性雇主品牌是理想的,低工具性—低象征性雇主品牌是不理想的(Alshathry等,2017),但是鉴于投入雇主品牌建设的资源有限,组织需要根据关注对象和所期待的员工行为类型有针对性地塑造雇主品牌的核心内容,实现资源价值的最大化利用。鉴于象征性维度和工具性维度驱动工作敬业和口碑行为的有效性存在差异,组织需要针对具体诉求来合理分配资源,充分发挥雇主品牌作为组织吸引人才和激活员工的新型营销工具的功效。具体来说,组织仅加强象征性维度的雇主品牌塑造,比如宣传组织的核心价值观、时刻保持对组织形象的维护等,并不能使得员工愿意成为组织的品牌大使和积极努力地投入工作。因此,对于旨在提升员工的工作敬业和口碑行为的组织来说,在雇主品牌的塑造中应该着重关注和实施工具性维度的相关人力资源管理举措,如提供具有竞争性的薪酬水平、灵活的工作时间或者良好的福利待遇等。

2. 以雇主品牌的工具性维度赢得员工的工作敬业和口碑行为的关键在于提高工作获得感和组织自尊水平。工具性维度意味着组织提供实实在在的有形福利,着重从经济交换和情感交换视角来有意增强员工的工作获得感和组织自尊,进而有效驱动其工作敬业和口碑行为。因此,工具性维度发挥功效的关键在于使员工在工作场所拥有更多的获得感和被尊重感。例如,公平地给予员工实实在在的福利,提供满足员工成长诉求的公平工作环境。尤其是随着互联网技术驱动的组织平台化转型,企业可以引入阿米巴模式实现责权利统一,实施利润共享计划或事业合伙人制。这些措施的有效实施能够丰富员工在组织内的特殊经历,以心理所有权对员工赋能,进而增强员工的工作获得感和组织自尊。

(三)研究局限与展望

本研究的局限包括:(1)数据收集的局限。在变量的测量上,虽然采用组织层面和个体层面分开设计问卷的方法,并在两个时间点收集数据,但均是由员工自我报告的同源数据,从而研究结论的可靠性容易受到质疑。(2)研究模型的局限。本研究旨在揭示雇主品牌工具性—象征性框架对员工工作敬业和口碑行为的内在影响机制,但仅引入了中介机制,并没有考虑发挥作用的边界条件。针对上述局限,未来可以从以下方面进行完善:(1)控制同源偏差,收集多源数据,如由人力资源经理或主管人力资源的企业负责人评价组织的雇主品牌,由员工报告自己的组织自尊、工作敬业等变量;(2)在研究模型中引入调节变量,厘清雇主品牌不同维度对员工态度或行为发挥作用的边界条件,例如员工与组织价值观一致性、行业特性和员工类型,以提升研究结论对雇主品牌管理实践的指导价值。

| [1] | 陈春花, 朱丽. 激活组织七要素——从个体价值到集合智慧[J]. 珞珈管理评论, 2017, 16(4): 1–14. |

| [2] | 姜友文, 杨洁, 王祯敏. 雇主品牌对员工创新行为的影响: 一个链式中介效应模型[J]. 云南财经大学学报, 2019, 35(2): 104–112. |

| [3] | 梁钧平, 李晓红. 象征性个人与组织匹配对雇主吸引力的影响——一项对雇主品牌象征性含义的研究[J]. 南大商学评论, 2005, 7(4): 99–118. |

| [4] | 朱飞, 王震, 赵康. 象征性信息还是功能性信息更有效?——雇主品牌对初次求职者的影响研究[J]. 经济管理, 2016, 38(1): 94–104. |

| [5] | 朱飞, 郑晗, 谢健乔. “有里有面才有效!”人力资源管理强度和雇主品牌对服务员工态度和行为的影响实证研究[J]. 中国人力资源开发, 2020, 37(3): 18–30, 42. |

| [6] | Ambler T, Barrow S. The employer brand[J]. Journal of Brand Management, 1996, 4(3): 185–206. |

| [7] | An J K, Do D K X, Ngo L V, et al. Turning brand credibility into positive word-of-mouth: Integrating the signaling and social identity perspectives[J]. Journal of Brand Management, 2019, 26(2): 157–175. |

| [8] | Charbonnier-Voirin A, Poujol J F, Vignolles A. De la congruence de valeurs à la marque employeur: Quelles conséquences pour l’identification et le bouche-à-oreille vis-à-vis de l’organisation?[J]. Revue Canadienne des Sciences de l’Administration, 2017a, 34(4): 17–26. |

| [9] | Charbonnier-Voirin A, Poujol J F, Vignolles A. From value congruence to employer brand: Impact on organizational identification and word of mouth[J]. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l’Administration, 2017b, 34(4): 429–437. |

| [10] | Chawla P. Impact of employer branding on employee engagement in Business Process Outsourcing (BPO) sector in India: Mediating effect of person-organization fit[J]. Industrial and Commercial Training, 2019, 15(1): 35–49. |

| [11] | Davies G, Mete M, Whelan S. When employer brand image aids employee satisfaction and engagement[J]. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 2018, 5(1): 64–80. |

| [12] | De Stobbeleir K E M, De Clippeleer I, Caniëls M C J, et al. The inside effects of a strong external employer brand: How external perceptions can influence organizational absenteeism rates[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2018, 29(13): 2106–2136. |

| [13] | Edwards M R, Edwards T. Employee responses to changing aspects of the employer brand following a multinational acquisition: A longitudinal study[J]. Human Resource Management, 2013, 52(1): 27–54. |

| [14] | Fernandez-Lores S, Gavilan D, Avello M, et al. Affective commitment to the employer brand: Development and validation of a scale[J]. BRQ Business Research Quarterly, 2016, 19(1): 40–54. |

| [15] | Kashive N, Khanna V T. Conceptualizing employer-based brand equity and employer brand pyramid[J]. European Scientific Journal, 2017, 13(34): 211. |

| [16] | Keeling K A, McGoldrick P J, Sadhu H. Staff Word-of-Mouth (SWOM) and retail employee recruitment[J]. Journal of Retailing, 2013, 89(1): 88–104. |

| [17] | Kunerth B, Mosley R. Applying employer brand management to employee engagement[J]. Strategic HR Review, 2013, 10(3): 19–26. |

| [18] | Lievens F, Highhouse S. The relation of instrumental and symbolic attributes to a company’s attractiveness as an employer[J]. Personnel Psychology, 2003, 56(1): 75–102. |

| [19] | Maurya K K, Agarwal M. Organisational talent management and perceived employer branding[J]. International Journal of Organizational Analysis, 2018, 26(2): 312–330. |

| [20] | McAllister D J, Bigley G A. Work context and the definition of self: How organizational care influences organization-based self-esteem[J]. Academy of Management Journal, 2002, 45(5): 894–904. |

| [21] | Rampl L V, Kenning P. Employer brand trust and affect: Linking brand personality to employer brand attractiveness[J]. European Journal of Marketing, 2014, 48(1-2): 218–236. |

| [22] | Saini G K, Jawahar I M. The influence of employer rankings, employment experience, and employee characteristics on employer branding as an employer of choice[J]. Career Development International, 2019, 24(7): 636–657. |

| [23] | Tanwar K, Prasad A. The effect of employer brand dimensions on job satisfaction: Gender as a moderator[J]. Management Decision, 2016, 54(4): 854–886. |

| [24] | Uen J F, Ahlstrom D, Chen S Y, et al. Employer brand management, organizational prestige and employees’ word-of-mouth referrals in Taiwan[J]. Asia Pacific Journal of Human Resources, 2015, 53(1): 104–123. |

| [25] | Van Hoye G, Bas T, Cromheecke S, et al. The instrumental and symbolic dimensions of organisations’ image as an employer: A large-scale field study on employer branding in Turkey[J]. Applied Psychology, 2013, 62(4): 543–557. |