2021第43卷第3期

2020年初爆发的新冠肺炎疫情具备危机的“不确定性、突然性、变化性”等基本特点(James等,2011;Kahn等,2013;Bundy和Pfarrer,2015),不仅是对国家公共治理能力的一场严峻考验,也是对企业①危机管理能力的一次检验,促使企业家认真思考组织生存与危机管理问题。与此同时,组织韧性作为一个与企业危机管理高度相关的主题,也得到了业界和学者的广泛关注。

关于危机管理,文献中对危机的定义主要有两类,一类把危机看作事件,另一类把危机看作过程(Williams等,2017)。前者把危机定义为一类“被关键利益相关者感知到的、影响组织生存能力的低概率和高影响度”的事件(Pearson和Clair,1998),其基本假设是危机事件在事前无法预知,而危机管理的目标是使组织恢复初始状态(Rosenthal,2003;Topper和Lagadec,2013;Williams等,2017)。后者把危机看作是分阶段发展、在空间和时间上延续的过程,危机触发事件(triggering events)则是长时间孵化的结果(Turner,1976;Roux-Dufort,2007)。危机的过程视角强调:(1)危机具有阶段性,随时间的推移而发展,包括战略偏离、危机孕育、触发事件和危机解决等阶段(Turner,1976;Mitroff和Pearson,1993;Roux-Dufort,2016);(2)危机打破了组织的正常运作,促进组织做出改变以适应新环境(Roux-Dufort,2007)。可见,危机的过程视角把危机触发事件视为危机的一部分,以发展的眼光看待危机的演变过程,强调危机的复杂多样性,同时强调组织需要针对危机不同阶段的特征制定应对措施(Williams等,2017)。本文认为危机的过程视角更加切合实践,并将危机管理定义为:组织领导者通过采取行动和开展沟通,降低危机发生的可能性,使危机造成的伤害最小化,并努力在危机后重建秩序的过程(Pearson和Clair,1998;Kahn等,2013;Bundy和Pfarrer,2015)。

关于组织韧性,也存在两种学术观点,一种是能力观(Weick和Sutcliffe,2001;Hamel和Välikangas,2003;Bhamra等,2011),一种是过程观(Paton等,2000;Williams等,2017)。现有研究通常采取能力的视角,将组织韧性描述为在稳定状态被打破后能够恢复到稳定状态的特质或者能力(Bhamra等,2011)。不过,该视角忽视了相关特质或能力从何而来的问题。因此,也有学者关注组织韧性的动态发展过程,探讨危机恢复过程对于提升组织韧性的作用。例如,将组织韧性视为危机引发的积极恢复过程,涉及自我纠正、认知提升和成长等(Paton等,2000);或者将韧性定义为行动者(即个体、组织、社区)建立并利用其能力禀赋以维护与外界环境的联系,并在危机的事前、事中、事后积极调整和维持正常运转的过程(Williams等,2017)。结合上文可以发现,组织韧性的过程观恰好与危机管理过程中事前、事中、事后的一系列行动相对应。因此,本文同样采取了组织韧性的过程视角,将组织韧性定义为:组织成员刻意地、集体性地运用能力和资源,通过预测不利事件来制定组织应对逆境的规划,继而通过承受和适应不利事件的压力来响应危机并在危机事后恢复的过程——包括使组织从危机中反弹恢复(bouncing back for surviving),以及从危机中实现反超改进(bouncing forward for thriving)(Cato等,2018;Li,2020;李平和竺家哲,2021)。

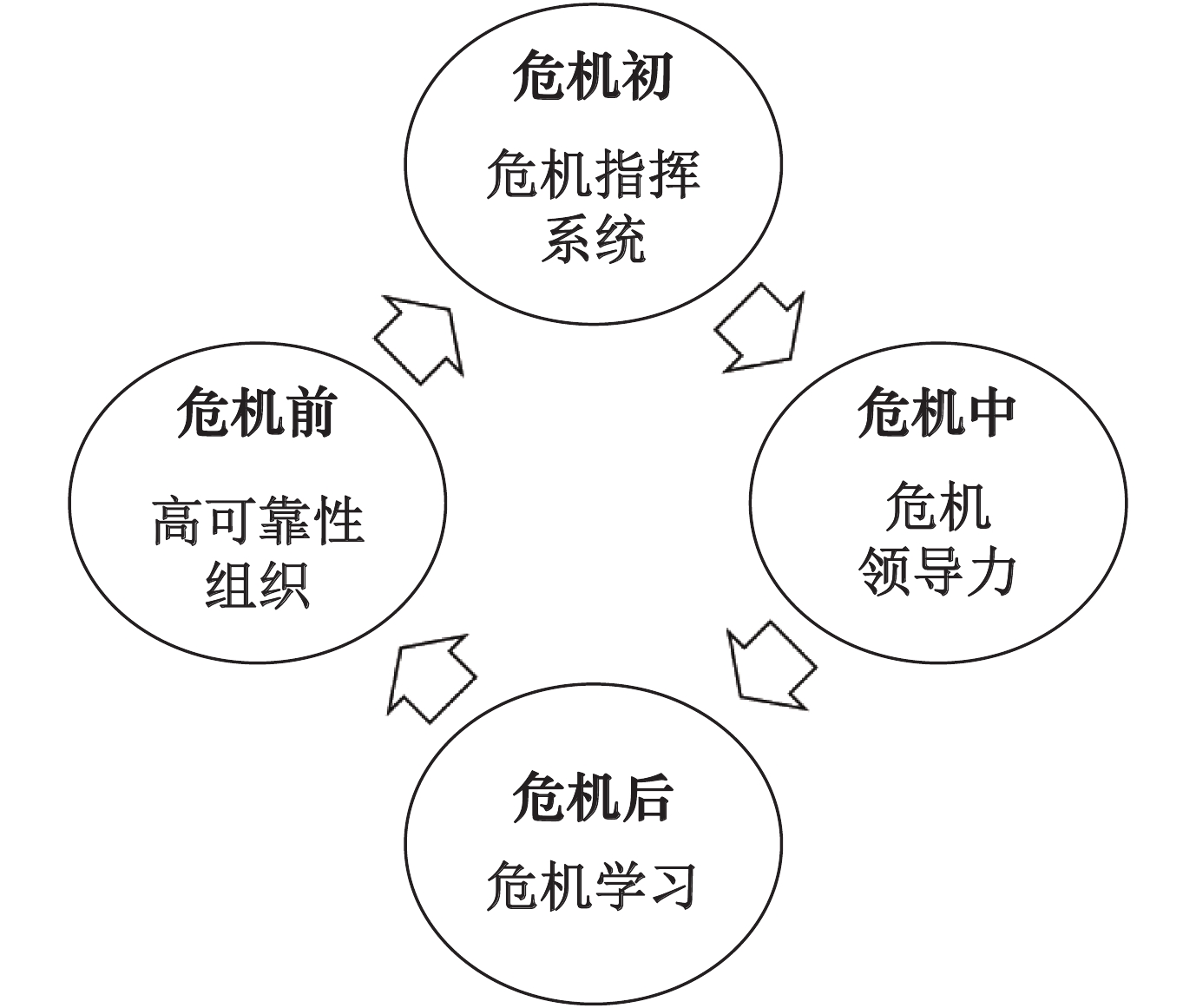

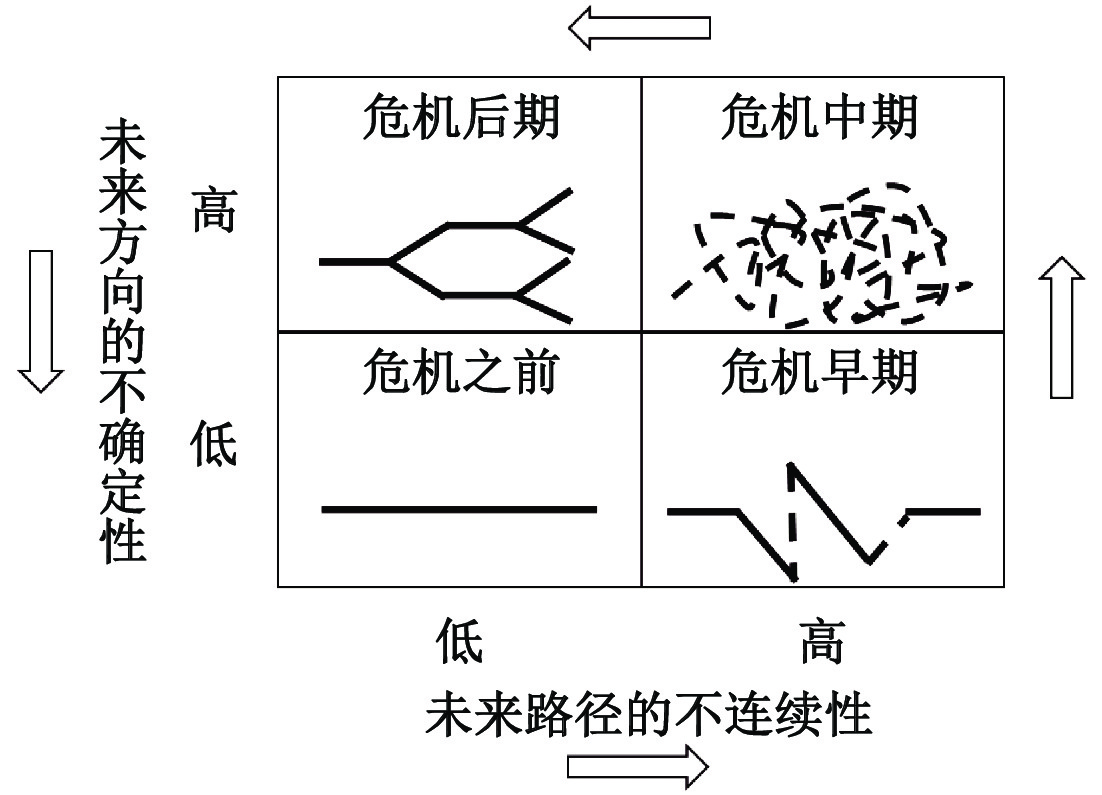

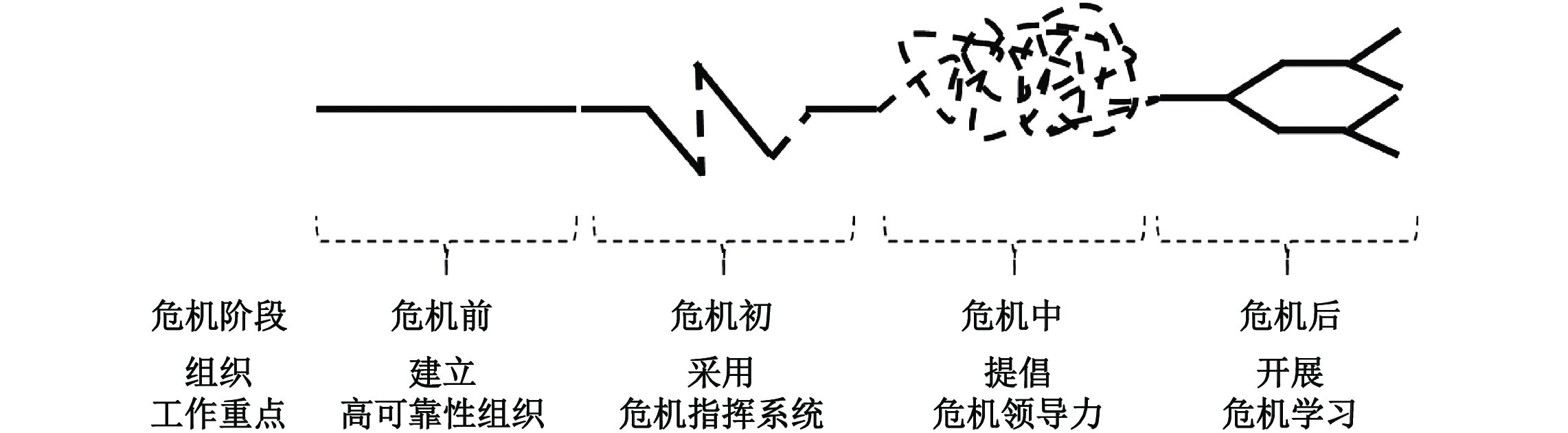

无论是从危机中恢复原状还是从危机中实现反超改进,都要求企业对于冗余资源和组织灵活性的适当承诺。一方面,组织需要通过使用资源来维持高可靠性,并通过危机指挥系统来应对危机,恢复危机前的秩序;另一方面,即使企业能够有效地发挥组织成员的主观能动性,并通过危机领导力和危机学习来发现创新方向,也需要调度组织资源并调整组织流程、战略、文化来支撑企业创新。因此,危机管理过程与组织韧性的提升有着十分紧密的关系。针对当前危机管理研究难以落地的问题,本文结合对优秀企业的危机管理实践的观察,认为可以从提升组织韧性的视角切入,从高可靠性组织(high reliability organization,HRO)、危机指挥系统、危机领导力和危机学习四个方面探讨企业为了获得组织韧性,如何在危机的事前、事中、事后阶段有侧重地开展危机管理活动(Bundy等,2017)。参见图1所示的危机过程管理循环。

|

| 资料来源:作者整理。 图 1 危机过程管理循环 |

本文的行文结构安排如下:第一部分概述研究背景和本文的研究目的;第二部分通过文献回顾,梳理相关核心概念和本文框架间的关系;第三部分剖析华为公司的实践如何帮助其提升组织韧性;第四部分进一步拓展理论框架,提出企业危机管理的过程模型和实践要点;第五部分讨论现有研究的进展,并展望危机管理研究方向。

二、危机过程管理的核心概念和基本框架组织作为危机管理的行为主体,是否具备足够的风险和危机意识,以及系统化的危机管理流程,对于其能否有效地实施危机管理具有举足轻重的作用,也是其在面临危机冲击时培育、保持和提升组织韧性的根本保障。

从危机管理全流程的视角来看,危机管理包括事前、事中、事后三个阶段(Bundy等,2017),其中,事中阶段具体又可以分为危机早期和危机中期。通过对过往危机管理文献的梳理,本文发现了一些和提升组织韧性密切相关的主题,如高可靠性组织(Roberts,1989)、危机指挥系统(Bigley和Roberts,2001)、危机领导力(Janis,1989)、危机学习(Skiera等,1998)等;并且发现它们在危机之前、危机早期、危机中期和危机后期四个阶段中各有侧重。

在危机之前和危机的早期,组织的危机管理侧重于组织韧性的反弹恢复维度,包括建立高可靠性组织和危机指挥系统;而在危机中期和危机后期(也是下一次危机之前),组织的危机管理则侧重于组织韧性的反超改进维度,包括发挥危机领导力和加强危机学习。需要注意的是,危机管理的每个阶段都在为下一阶段提供必要的准备。高可靠性组织能够在危机之初快速地建立危机指挥系统,为可靠的反弹奠定基础;危机之初快速建立的危机指挥系统,又成为组织在危机中发挥领导力、学习能力和创造力的前提条件。而危机后期的组织学习,又有助于打造高可靠性组织以及提升组织韧性,为应对下一次危机做好准备。

(一)高可靠性组织

建立高可靠性组织是危机管理的基础和目的。无论是组织提倡的正念(mindfulness)文化,还是在危机应对过程中形成的危机指挥系统,最终目的都是为了提升组织的可靠性,使组织具备更强的危机管理能力,以便在危机冲击下保持和提升组织韧性。需要注意的是,组织对危机冲击的抵抗力是组织韧性的一部分,组织一般都具备一定的抵抗力,但是不同组织的组织韧性具有显著的差异。相对于一般组织而言,高可靠性组织在面临危机时具备更强的抵抗力,可以更好地抵抗外部危机。不过,组织对危机的抵抗力又是动态变化的,一般组织也能通过危机学习来提高抵抗力,进而提升组织韧性,以便在下一轮危机中更好地抵御危机带来的冲击。

高可靠性组织的早期研究情境是高风险系统(如航天航空、飞机控制系统),在这类特殊情境下组织犯错误的成本极大。因此,早期研究的结论比较悲观,认为危险事故“不可避免”,即使在危机之后对事故发生的原因进行系统反思,也不可能将危险从高风险系统中完全消除(Perrow,1984),只能尽量提高系统稳定性、降低事故发生的概率。

Roberts(1989)是最早正式提出“高可靠性组织”概念的学者,他在论文中指出,如果组织在运转过程中多次避免了原本可能导致灾难性结果的事件的发生,那么这类组织就是高可靠性组织。基于这个定义,研究者对高可靠性组织的判断通常是依据数学统计方法计算系统的错误率和事故率,但这种方法的弊端十分明显:可靠性并不等于安全性,而且基于事故的统计数据判断某一组织是否属于高可靠性组织的方法过于机械,对于提升组织韧性也无明显帮助。同时,针对高风险行业组织的研究而提出的高可靠性组织理论并不适用于一般组织,这对理论的实用性也提出了巨大挑战。

针对这一问题,有学者在后续研究中提出了更具操作性的框架(Weick和Sutcliffe,2001)。例如,组织可以通过关注失败事件(preoccupation with failure)、拒绝简化解释(reluctance to simplify interpretations)、对一线操作保持敏感(sensitivity to operations)、保证组织韧性(commitment to resilience)、重视专业人才(deference to expertise)这五类行为,促进正念文化在组织中落地,提升组织发现和管理计划外事件的能力,并提升组织的可靠性。

可以说,高可靠性组织的相关研究实现了从研究一个组织要达到多高的安全性才能称得上是一个高可靠性组织,到研究一个组织要如何实践才能达到高可靠性状态的转变。简而言之,高可靠性组织的建立是一个系统工程。组织不仅需要在日常经营中随时关注组织中的“事”,比如各类可能酿成危机的早期信号(James和Wooten,2005);更要关注组织中的“人”,比如通过塑造学习文化、质疑文化、报告文化、弹性文化、人才文化并存的正念文化,增强组织在不确定性环境下的生存能力。

高可靠性组织本质上强调的是组织韧性的反弹恢复这一维度,即面对各类突发事件对业务连续性的冲击,组织能够做好事前准备,比较从容地应对一般逆境事件(adverse events);通过保持组织结构及资源配置的灵活性(可以借助危机指挥系统来实现)和适度的冗余性,可以更好地应对危机、更快地从危机中复原(Gittell等,2006;Madsen等,2006),并通过危机学习不断地强化组织在危机中的复原力。

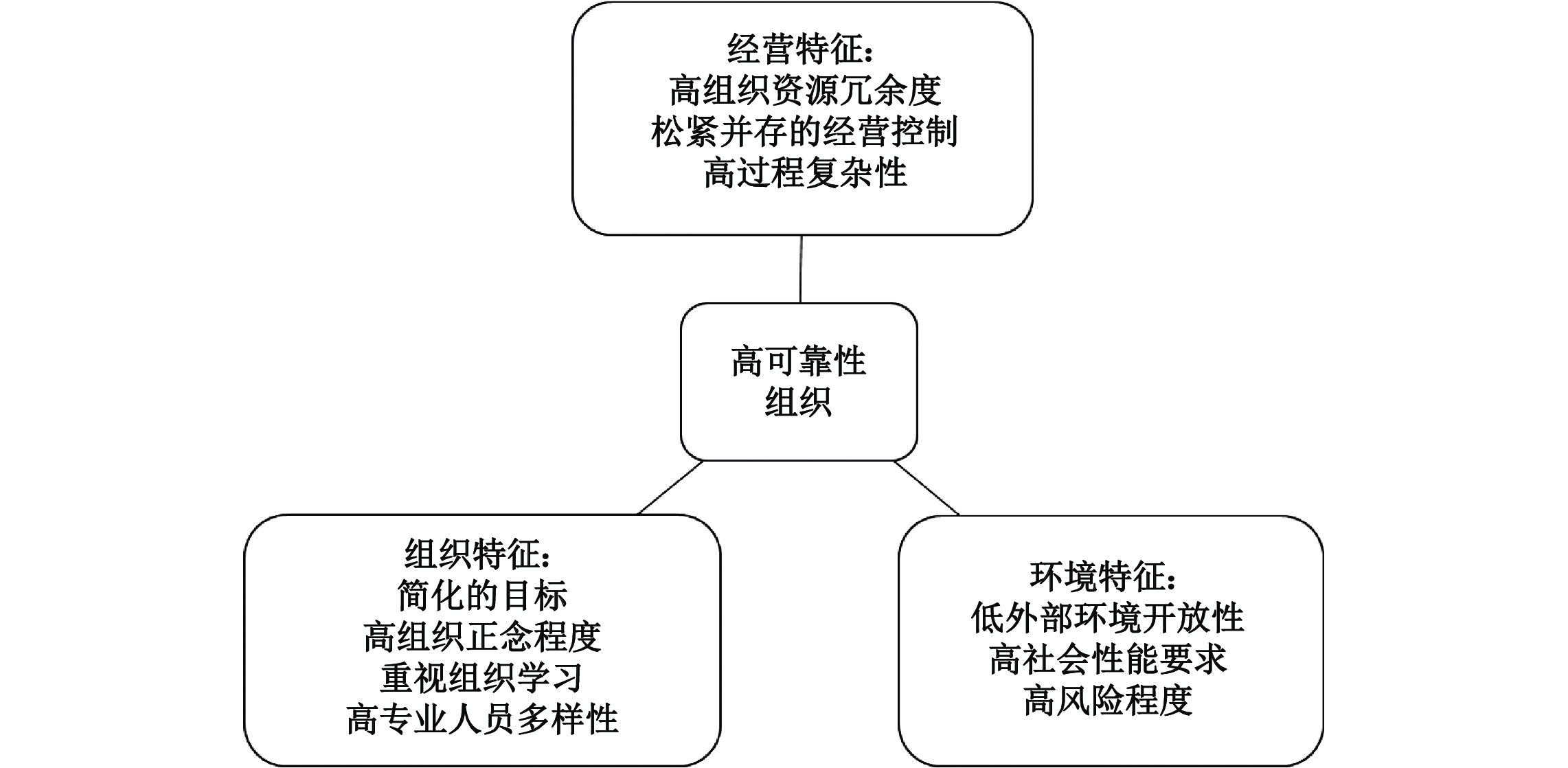

Casler(2014)通过回顾和整合反映组织可靠性特征的过往文献,用十个基本特征来界定高可靠性组织,具体包括:向外部环境开放(openness to external environment)、简化目标(simplicity of objectives)、社会性能要求(societal performance demands)、风险程度(degree of risk)、过程复杂性(process complexity)、组织资源冗余(organizational redundancy)、经营控制(operational control)、专业人员多样性(professional diversity)、组织学习(organizational learning)、组织正念(organizational mindfulness)。

本文将上述十个基本特征归纳为经营特征、组织特征、环境特征三类(如图2所示)。其中,经营特征包括高组织资源冗余度、松紧并存的经营控制和高过程复杂性,组织特征包括简化的目标、高组织正念程度、重视组织学习、高专业人员多样性,环境特征则包括低外部环境开放性、高社会性能要求和高风险程度。打造高可靠性组织不仅要关注经营层面和组织层面的可靠性,也要关注组织外部环境的复杂性以及外界对于组织的期望。

|

| 资料来源:作者根据Casler(2014)整理。 图 2 高可靠性组织特征模型 |

对比Weick和Sutcliffe(2001)的过程模型和Casler(2014)的高可靠性组织特征模型可以发现:虽然两个模型各有侧重,但其中存在一些比较相关的概念。例如,关注失败事件与高可靠性组织正念程度的关注点是重叠的,都强调组织需要保持对微小错误的警觉,以避免后续引发组织系统运行出现崩溃的情况。拒绝简化解释、对一线操作敏感、重视专业人才与高专业人员多样性十分相关,通过吸引高专业人员以建立组织的人才库,能够提升和更新组织的能力,在保证组织及时发现一线运营过程中的微小错误、防患于未然的同时,也提升了组织认知和决策视野的全面性。

另外,保持组织韧性也与组织资源冗余度高度相关。组织韧性要求组织必须保持一定的灵活性,通过即兴运用手头资源的方式应对突发情况,这就意味着组织要在一定范围内拥有较高的组织资源冗余度。此外,对一线操作保持敏感与松紧并存的经营控制也有一定的关联性,组织中通常比较强调层级制——即“紧”的经营控制,而对一线操作敏感需要给予专业人才更充分的授权,因此组织中同时存在“松”的经营控制,这两方面使得组织在维持效率的同时也能重视一线的危机警示信号。

当然,高可靠性组织特征模型还包括一些过程模型之外的内容。例如,组织特征方面的重视组织学习、简化的目标,经营特征方面的高过程复杂性,环境特征方面的低外部环境开放性、高社会性能要求、高风险程度等。其中,重视组织学习是提升组织可靠性能力的重要来源,简化的目标使得组织能够在高过程复杂性、高社会性能要求、高风险程度的情形下关注重要目标以维持组织的有效运转,而低外部环境开放性则是切断组织外部不确定性的重要保障。虽然高可靠性组织特征模型涵盖的内容更加全面,但是,从塑造组织能力的角度来看,Weick和Sutcliffe(2001)提出的过程模型更简明且更注重过程,因而更具有实践价值。

(二)危机指挥系统

互联网的飞速发展使组织与外部环境的联系和互动进一步加强,组织的外部环境更加复杂多变,同时,危机发生的频率更高、影响范围更大、处置难度也更大(徐宪平和鞠雪楠,2019)。在此背景下,如何维持高可靠性成为组织面临的严峻挑战,组织的危机管理也呈现出复杂性、透明性、突变性和不确定性等特征。

关于高可靠性组织的已有研究表明,保证组织韧性是高可靠性组织的重要维度和基本要求,而在不利的环境中维持业务的连续性则是组织韧性的体现(Weick和Sutcliffe,2001)。危机指挥系统(incident command system,ICS)作为业务连续性管理(business continuity management,BCM)的一部分(佘廉和程聪慧,2014),能够帮助组织尽快从危机中复原,即组织从危机中的反弹恢复。在危机发生后,原有的组织平衡被打破,此时危机前形成的预案便开始发挥作用。危机指挥系统作为一种建立高可靠性组织的方法(Bigley和Roberts,2001),是组织在“战时状态”实施危机管理的核心和关键,体现了危机管理的基本职能和工作目标(佘廉和程聪慧,2014),其对危机演变的方向判断和执行力决定着危机管理的成败。

“危机指挥系统”这一概念源于美国军方,在20世纪70年代美国南加州森林大火后经过改良,逐步发展成为公共安全部门常用的一套系统作战工具,并被广泛应用于其他事故或灾害处理(Bigley和Roberts,2001;张美莲和佘廉,2015)。根据美国国土安全部的定义,危机指挥系统是一种用于应对国内突发事件的管理系统,该系统通过整合组织机构内的设施、设备、人员、程序、通信来提升突发事件应急的效能与效率(诚然,2015)。

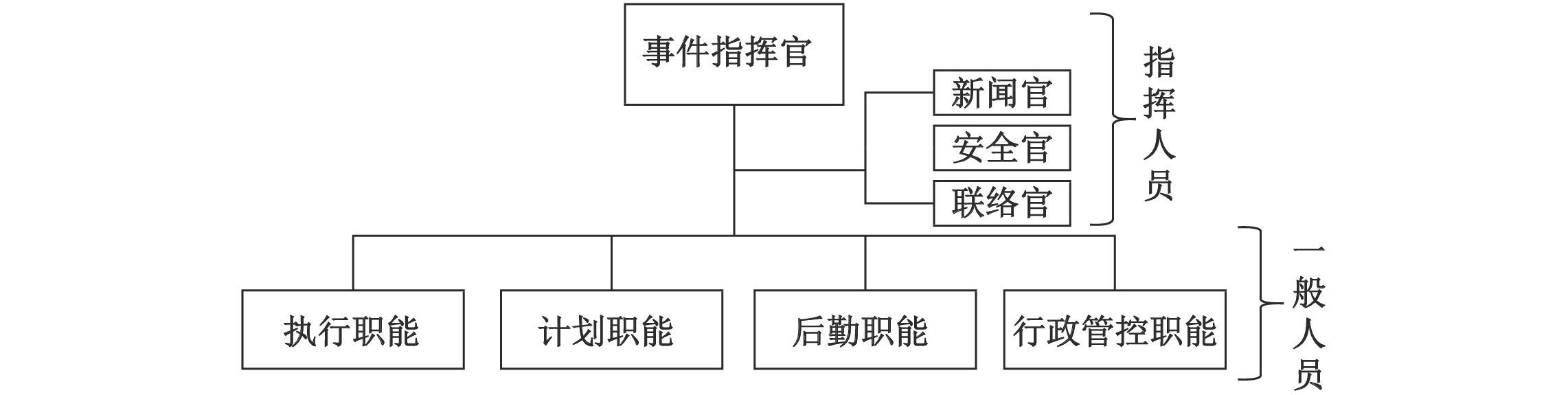

危机指挥系统兼有指挥(command)、执行(operation)、计划(planning)、后勤(logistics)及行政管控(administration)五项职能,旨在通过灵活的组织构建和调整,将紧急事务机构融入标准化组织体系和协调架构,以便快速完成应急管理目标(Bigley和Roberts,2001)。危机指挥系统的组织结构如图3所示。危机指挥系统的组织结构保证其在发挥事前预案作用的同时,也具有一定的即兴发挥的空间,以便更加有效地应对危机。

|

| 资料来源:作者根据Bigley和Roberts(2001)整理。 图 3 危机指挥系统组织结构示意图 |

危机指挥系统体现了集权和授权的统一,这与正常状态下的组织命令链有所区别。在集权方面,危机指挥系统的高效性来源于其命令链的统一;在授权方面,其灵活性主要来源于它是一个可扩展的树状结构(诚然,2015)。当危机发生以后,组织需要立刻做出危机应对决策,这时命令链的高效运作就十分重要。从图3中可以看出,命令链的统一性表现为,危机指挥系统只有一个总指挥,而下属新闻官、安全官和联络官则是按职能划分的,这样既保证了命令传达的高效性,也保证了指挥人员之间以及指挥人员与一般人员之间的协作和互补,因而有利于提升组织韧性和危机管理系统运转的效率。

由于危机过程中组织运转的不确定性较高,且不同情境下的危机影响因素复杂多样,因此不同地区、不同阶段的危机应对经验存在异质性,需要因地制宜、因时制宜地制定危机应对策略并根据实际情况灵活应变。危机管理系统的灵活性还表现在,在执行、计划、后勤、行政管控四种职能之下,还可以进一步划分分支机构(branches)、分部门(divisions)、分组(groups)、执行团队(strike teams)、特别小组(task force)、单一资源(single resource)等,分别承担各自被上级分配的职责与功能。在外部环境动荡、时间有限、危险的情形下,危机指挥系统保证了危机管理者可以根据具体需要,通过灵活协调、运用多样化的资源,搭建不同规模及不同结构的组织,充分满足不同级别的危机事件需求(Bigley和Roberts,2001)。

在2020年新冠肺炎疫情中,我国在疫情严重的地区迅速建造了火神山、雷神山医院以集中收治病人,并采取封城、封小区、每日体温测量及汇报等措施,有效降低了疫情进一步扩散的风险。与此同时,我国还通过采取多个团队同时研发、全球合作、加快审批流程等措施推动疫苗研制及上市。这些举措都充分表明了在危机过程中,采取危机指挥系统这一特殊的组织形式,可以有效地实现命令链统一的高效性与团队建设、资源利用的灵活性并存的目的。

基于以上分析可以发现,由于危机指挥系统具备有效避免指挥混乱、缓解沟通障碍、减少重复工作、有效控制成本、促进人员配合与资源整合以及保障救援人员安全等优势,经过不断改进和完善后已经形成了规范化的危机管理体系,并在实践中得到了日益广泛的运用。

需要补充说明的是,如果没有科学地掌握危机指挥系统的运作方法,也可能造成不可预料的损失。危机指挥系统可能存在的风险主要有应急指挥中断、应急指挥失误、应急指挥低效等。此外,在应急指挥过程中还有可能涉及管理者个人情感及认知偏差的带入(佘廉和程聪慧,2014),不过这些问题可以通过科学的人员选拔、明确的权责划分、事前培训、系统化的管理以及建立问责机制等方法加以解决。

(三)危机领导力

危机领导力作为危机管理研究中的一个重要研究主题,近些年来得到许多学者的关注(Janis,1989;Boin和Hart,2003;Wooten和James,2008)。危机领导力是指在危机管理的各个阶段,危机领导者发挥其影响力,通过制定策略以及采取一系列行动,使组织更好地防范危机和应对危机,并从危机中恢复至正常状态的一种能力(James和Wooten,2005)。不同于以往的危机研究常把危机看作组织需要克服的困难和威胁,关于危机领导力的研究关注到了危机中蕴含的机遇(James等,2011),即危机领导力的有效发挥能够使得组织具备从危机中实现反超改进的可能性。相关研究强调,危机领导者作为危机管理的重要决策者,是组织内部和组织外部信息沟通的桥梁,其在危机中采取的措施、对形势的判断、对利益相关者关系的维系以及展现的领导魅力,对于危机管理策略有效性的发挥具有重要的影响,具有在危机中指引方向、促进组织危机学习等作用(Boin和Hart,2003;James和Wooten,2005)。

例如,Jame和Wooten(2005)提出了危机领导者六要素模型,认为危机领导者需要在危机中做到以下六点:建立信任的基础(building a foundation of trust)、创建新的组织心智模式(creating a new corporate mindset)、辨认明显或不太明显的组织弱点[identifying the (not so) obvious firm vulnerabilities]、做出明智快速的决策(making wise and rapid decisions)、采取果敢的行动(take courageous action)、危机学习以促进变革(learning from crisis to effect change),这样才能带领组织顺利渡过危机。

虽然危机领导力研究关注到危机管理需要充分重视危机管理者的作用,需要根据不同的危机情境和外部环境有差异性地选择危机管理策略(James等,2011;Kulich等,2018),需要从危机中识别机遇、调动员工积极性并引领组织行动方向才能更好地应对危机(Jame和Wooten,2005),但是现有研究的侧重点在于危机触发事件发生后的领导力行为,并没有充分意识到危机管理事前行为的重要性。而危机触发事件之后的领导力行为往往是对危机情境下极端事件的处置,这种经验通常难以复制,并且组织在处于正常运转的状态下也可能存在偏差,而现有的危机领导力研究忽视了正常状态下如何保持对危机早期信号的警觉性,以及如何做到防微杜渐(Weick和Sutcliffe,2001)。

由于研究情境的局限性,危机领导力研究尚未有效地回答如何提升组织韧性这一问题,该问题可以通过引入组织正念或者正念领导力的视角进行更充分的探讨。“正念”概念源于古代佛教(Weick和Putnam,2006),最初由Ryle(1949)和Langer(1989a,1989b)等学者引入心理学研究领域(Levinthal和Rerup,2006),主要聚焦于个体层面的分析(Shapiro等,2006;Wallace和Shapiro,2006),其后逐渐拓展到集体层面和组织层面的分析(Weick和Sutcliffe,2001)。在个体层面的分析中,尽管不同学者对“正念”概念的定义存在差异,但是也有三个共同点(Hyland等,2015):第一,正念是一种关注当下的意识(Dane,2011);第二,正念包括密切关注内部(即个体)和外部(即他人和环境)的现象(Brown和Ryan,2003;Dane,2011;Glomb等,2012);第三,正念包括以开放和接受的方式关注刺激,“不强加判断、记忆或其他自我相关的认知操作”(Glomb等,2012)。可见,正念侧重于描述一种个体高度专注当下、极大拓展注意力广度的认知状态(Dane,2011)。

在集体层面和组织层面的分析中,正念主要来自对高可靠性组织的相关研究,用于描述“密切关注周围环境中容易被忽视的细节、能够及时采取行动做出响应”的组织特征(Weick和Sutcliffe,2001;Sutcliffe等,2016),尤其是将正念看作一种非自动的组织信息处理过程,可以被应用于组织常规不再适用的情境(Levinthal和Rerup,2006),例如危机的情境。既有研究认为,通过在组织中塑造“正念”文化,能够提升组织发现和管理计划外事件的能力,进而提升组织的可靠性(Weick和Sutcliffe,2001),而领导力的发挥与组织文化的塑造具有十分密切的关系。一方面,组织领导者是塑造组织文化的核心主体;另一方面,组织文化的塑造有助于领导力的发挥。因此,正念领导力是探讨组织如何塑造正念文化的一个很好的切入视角。

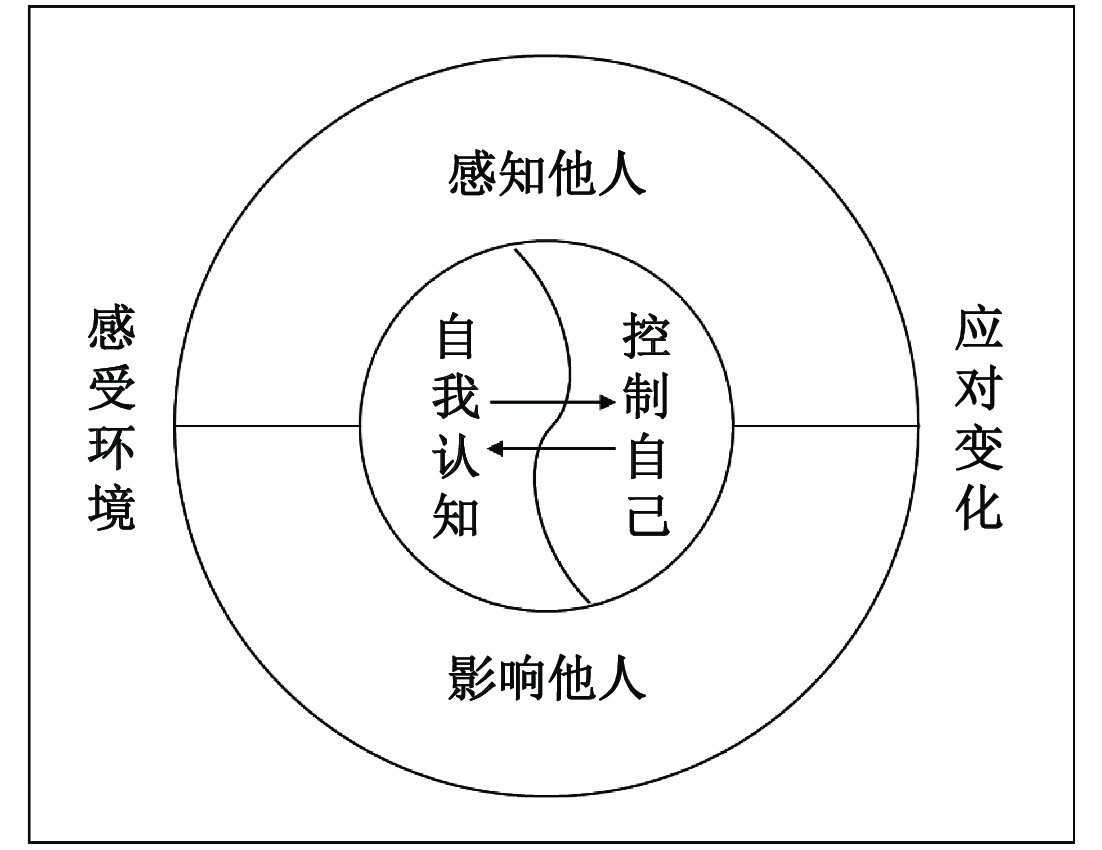

正念领导力是一种新的领导力范式(Reb等,2015),相关研究范围较广,不限于危机管理领域,主要探讨的话题包括正念与领导力的融合、正念对提升领导力效率的影响以及如何培养正念领导力等(Brendel和Bennett,2016)。例如,正念领导力有助于领导者认知自我、控制自己、感知他人、影响他人等(王文周和杨珂,2017),能够帮助员工优化情绪智力管理、明确组织价值和专注当下,进而建立起更加紧密互信的领导与成员的互动关系(莫申江,2017),借助这种认知上的力量提升领导力的效率及效果。当然,正念领导力也适用于组织变革的情境,例如领导者可以采取正念沟通方式与员工进行更有效的交流,克服变革过程中的阻力(李家强,2017)。

基于对过往研究的核心内容的总结,本文聚焦于危机情境下的管理活动,归纳出一个正念领导力要素互动模型(如图4所示),该模型中包括三个层面的要素:自我、他人、环境。在自我层面,危机管理者首先需要跳脱既有的思维框架,以旁观者的身份审视内心,发现自己固有思维模式的局限性,学会主动控制自己的内心。

|

| 资料来源:作者整理。 图 4 正念领导力要素互动模型 |

在他人层面,危机管理者则需要减少认知上的立场偏见,保持对于组织成员情绪的敏感性,及时捕捉危机管理过程中的危险信号,通过传达自身对未来的信心,鼓励组织成员间开展开诚布公的交流,充分提升组织内部的团队凝聚力。

在环境层面,危机管理者则需要提升管理视野和远见,聚焦于组织发展的核心问题,保持对于未来方向的大致预判,即对应于灰度管理中的“方向大致正确”,通过“边学边干”的方式,降低发展过程中面临的不确定性,及时感受环境释放的微小预警信号,并制定应对未来变化的相应措施。需要注意的是,这三个层面的要素相互影响,在应对危机的过程中,管理者需要采取兼顾全局的思维方式,避免传统管理的线性思维可能引发的问题。

组织通过提倡正念领导力,能够极大地提升组织在危机中的信息处理能力和认知宽度,包括关注到那些容易被忽视的危机应对关键点和环境变化的信号,为有效地应对危机和开展组织创新建立基础。“正念”要求个体和组织极大拓展注意力广度,这恰好符合了动态环境中的组织创新——即兴(improvise)以及巧创(bricolage)的要求(Dane,2011)。因为成功实施即兴创新需要个体和组织“充分关注当下并对当下正在发生的事情保持警觉”(Vera和Crossan,2005),而实现巧创的三个要点是“即刻行动”“有目的地重组资源”“使用手头资源”(Baker和Nelson,2005),这需要个体和组织具备即兴的能力,创新性地使用和组合资源(Weick,1993)。正念领导力、即兴和巧创都是组织实现危机后反超改进的可行措施。

(四)危机学习

杰克•韦尔奇曾说:“比在危机中失败更可怕的,是在危机后失忆。”虽然危机学习贯穿危机管理始终,但是危机后期的危机学习尤为重要(James和Wooten,2005),尤其是组织只有抓住危机中的机遇进行创造性学习,才有可能实现反超改进的效果。一方面,通过危机学习,组织能够将危机应对经验转化为组织应对潜在危机的能力,有助于提升组织韧性(Williams等,2017)。研究发现,经历过危机的组织会从过往经验中汲取经验教训,在个体、组织、制度等方面加以改进,以更好地防范未来可能发生的危机(Madsen,2009)。另一方面,通过危机学习,组织能够抓住危机中的机遇对自身战略决策问题进行深度思考,找到组织开展创新的方向,对企业流程、战略、组织、文化等方面进行提升和转型,从而实现与环境共演、反超改进的效果。

需要注意的是,组织的危机学习结果取决于两方面因素,一是学习能力,二是遗忘倾向。有学者通过引入组织动荡模型(organizational oscillation model),说明组织在危机发生后会经历学习和遗忘的循环,解释了组织的危机学习成效最终取决于组织内部“保守”与“创新”两种力量的抗衡(Haunschild等,2015)。

既有研究把危机学习分为结果观和过程观两种类型(Christianson等,2009;Lampel等,2009)。基于结果观的视角,危机学习可以描述为:组织通过修正危机响应体系来达到提升组织绩效的结果(Christianson等,2009)。基于过程观的视角,危机学习可以描述为:一个时间紧急却又需要深思熟虑的过程,这一过程需要同时关注事件本身以及事件之外的组织能力发展问题(Lampel等,2009)。

实际上,组织既需要关注危机学习的结果,也需要关注危机学习的过程。一方面,危机管理者需要全面地认识危机,了解危机的类型、发生原因等情况,并选择合适的危机应对方案,尽可能地降低组织损失、提升组织收益;另一方面,危机管理者还需要及时总结反思,采用“双环学习”的思维模式,认真反思危机发生的深层原因,并适当地通过组织变革、制度完善等方式尽可能避免类似危机的再次发生。

危机学习可能会引发两类结果,一类是好的结果,即危机学习有助于提升组织的认知能力,让组织在应对危机的过程中积累新的知识(Christianson等,2009);另一类则是坏的结果,即危机学习中可能存在错误推断的问题,或者由于组织惯性的存在,组织成员可能会对危机学习本身和危机学习引发的后续组织变革行为产生抵触(Lampel等,2009)。

危机是一个复杂的过程,而非一个简单的事件,相应地,组织的危机学习不仅需要采用传统的单环学习模式,以实现危机中组织的应急功能,也需要形成不断获得反馈、不断改进的闭环,即采用双环学习的模式来适应变化更加剧烈的危机情境,提升组织的韧性,以更好地适应不断变化的复杂环境。Argyris(1976)的论文比较系统地总结了单环学习与双环学习的差异。其中,单环学习是指在相同的目标结构和规则边界内寻找错误发生的原因及解决方案,并不涉及对于组织工作方法、流程规范等控制基础的改进。一个典型的例子是恒温器的设计:如果房间温度太低,恒温器就会打开,如果温度太高,恒温器就会关闭,在整个调整过程中,系统不会自动改变温度的设定和反馈路径。虽然单环学习可以帮助组织快速地响应危机,但其弊端也十分明显,如僵化的过往经验可能并不适应复杂多变的新环境。

危机环境下的双环学习则是一种更具创造性的学习模式:个体在发现错误时对目标结构和规则提出质疑,可能会导致改变规则、计划、策略,或者与当前问题相关的结果。由于双环学习包括对目标、信念、价值观、概念框架和策略的批判性思考,因此可以对系统本身的设计逻辑提出改进意见,即根据系统在前一阶段的运行状况调整其下一阶段的运行逻辑,这对处于快速变化和不确定的危机环境中的个人和组织而言至关重要。

危机管理的过程可以看作是一个从失败转为成功的反馈闭环,而思考和实践在这一过程中都起到了重要的作用。在思考方面,危机管理者可以采取四个阶段的思维过程,包括认清形势、及时调整、接受反馈、总结经验,以便帮助其更好地评估危机发生的原因、可能采取的应对措施及影响。具体而言,认清形势是指判断危机发生的原因、严重程度等关键性问题;及时调整是指及时调整组织行为规范和过程,积极地响应危机;接受反馈是指根据采取应对措施后的事态演变方向不断调整组织行为;总结经验是指在危机应对过程中不断反思总结,提升组织能力及组织韧性。

在实践方面,危机学习的相关研究还探讨了直接经验与间接经验、成功经验与失败经验等对立关系对于危机学习效果的影响。例如,Madsen(2009)发现,直接经验和间接经验都有助于组织提升对未来危机的应对能力,且通过危机学习获得的经验随时间而衰减的速度与事件的严重性有关。具体而言,灾难性事件比一般事故的经验衰减速度更慢。Madsen和Desai(2010)则发现,相比于通过成功经历的学习,组织对失败经历的学习更加有效,从中获得的知识衰减速度也更慢,并且先前经历的数量、失败的严重程度等因素也影响了组织从各类经历中学习的效果。

从以上研究中可以延伸出一个问题:组织在不同的危机情境下是否需要采用不同的学习方式?根据March(1991)的组织学习理论,组织学习可分为利用式(exploitation)学习和探索式(exploration)学习两种模式。其中,利用式学习主要与组织中的改进、选择、生产、效率、实施等活动相关,而探索式学习主要与组织中的搜寻、风险承担、实验、灵活、探索、创新等活动相关。上述两种学习模式在不同的危机情境中都有可能出现,但其适用性和效果不同。例如,根据危机的阶段划分,利用式学习在危机之前和危机早期可能更为有效,探索式学习则在危机中期和危机后期可能更为有效。这是因为在危机之前和危机早期,组织的主要关注点在于通过打造高可靠性组织和启动危机指挥系统来实现反弹恢复;而在危机中期和危机后期,组织的主要关注点在于通过发挥危机领导力和进行危机学习来实现反超改进。

此外,针对一般危机而言,比较有效的危机学习是利用式学习,这是因为一般危机对于组织来说属于新奇程度较低的危机,组织往往会在过往的危机中形成一些相对有效的直接经验和间接经验(Levinthal和March,1993;Lavie等,2010),可以通过总结过往危机的应对经验及应对措施来提升危机应对能力;针对重大危机而言,比较有效的危机学习则是探索式学习,这是因为重大危机对于组织来说属于新奇程度较高的危机,组织很难从过往的危机中总结相关的经验(Levinthal和March,1993;Lavie等,2010),甚至对于危机本身的认识也不够深入,因此往往只能通过“摸着石头过河”的方式应对危机。

通过危机学习,组织能够总结组织发生危机的原因、危机应对的经验,提升组织监测环境中危机信号的能力,不断找出组织中的危机隐患,提升组织的可靠性。在此基础上,组织还可以采取组织变革的方式完善组织流程,将一些经验固化为组织应对危机的机制,改进危机指挥系统的设计。此外,组织还能够通过危机学习找到未来创新的方向,充分发挥组织成员的危机领导力以及通过创造性学习的方式顺利实现“转危为机”。

三、华为公司的危机过程管理实践本文认为,通过将理论概念与优秀企业的实践相互对照,可以进一步阐释危机过程管理的内在机理及其提升组织韧性的功能,并且借以促进相关研究的落地。因此,基于本文第二部分的概念和框架,第三部分将以华为公司的实践为例,解读和延伸第二部分的相关理论概念。

本部分旨在通过描述优秀企业在危机管理方面的实践,为企业提供系统化的危机管理思维方面的启发。为了实现这一目标,本文根据理论抽样的标准,选取华为公司作为危机过程管理的案例企业,对华为公司的实践做了比较系统化的梳理,并通过情境化的实践案例呈现,与理论要素之间构建一定的联系。所谓理论抽样,是指根据理论需求来选取案例对象,要求典型案例具有典型性、启发性等诸多特性(Eisenhardt,1989;Marshall和Rossman,2014;魏江和王诗翔,2017)。

本研究选取华为公司作为案例企业的原因是:首先,华为近期经历的危机是中国企业中非常突出和具有代表性的;其次,华为公司的危机意识和管理机制是很多企业学习的典范。华为公司在成立之初就已经将危机意识和危机应对的基因植入了企业文化,这一点体现在任正非的一系列文章和演讲中。例如,2000年的《活下去,企业的硬道理》、2001年的《华为的冬天》《北国之春》等文章都表达了任正非对于华为公司发展的忧患意识和学习意识。华为公司在危机管理方面的实践完整地体现在事前、事中和事后三个阶段,大致可以概括为组织可靠性保障、危机响应机制、自我批判体系与危机领导力、打造危机学习组织四个方面(参见表1)。

| 理论概念 | 华为实践 | 实践要点概括 |

| 高可靠性组织 | 组织可靠性

保障 |

一套“软硬兼施”的方法论,可总结为“一法”“两制”“三宣教”三个方面,包括《华为基本法》的制度保证、组织指挥结构等组织治理机制,重视专业人才、对一线操作保持敏感、保证组织韧性、拒绝简化解释、关注失败事件等组织价值观,以及通过塑造正念文化来实现组织进化 |

| 危机指挥系统 | 危机响应机制 | 华为公司的危机响应机制:第一,《华为基本法》提供了组织内部危机管理的制度保证;第二,华为在客户服务方面的具体做法——采取“四大利器”,即人员和组织保障、主动预防、应急响应、流程和制度 |

| 危机领导力 | 自我批判体系与危机领导力 | 与本文提出的正念领导力要素互动模型对应,从自我、他人、环境三个维度分析华为的自我批判体系构建。结合过往研究提出的危机领导力模型,分析“孟晚舟事件”中任正非和公司管理层展现出的危机领导力 |

| 危机学习 | 打造危机学习组织 | 华为公司经历的四次主要危机,通过介绍任正非本人的学习精神、鼓励管理层和员工开展批判式学习的具体做法,以及华为公司的学习文化内涵、获取内外部反馈的途径和方法,分析华为公司的学习传统为何能帮助其在四次重大危机中存活下来,并基于此探讨华为公司在“手机芯片”危机之后反超改进的可能性 |

| 资料来源:作者整理。 | ||

(一)组织可靠性保障

华为公司的可靠性保障可以总结为“一法”“两制”“三宣教”三个方面,是一套“软硬兼施”的方法论。具体而言,包括《华为基本法》的制度保证、组织指挥结构等组织治理机制,重视专业人才、对一线操作保持敏感、保证组织韧性、拒绝简化解释、关注失败事件等组织价值观,以及通过塑造正念文化来实现组织进化。

“一法”,即用一套《华为基本法》阐述公司制度和运转规范,以确保组织处于正确的发展方向;“两制”,即用两套机制——“规范的HR机制”和“严密的运营机制”,确保公司内部各机构、各部门及全球二十万名员工的高效运转;“三宣教”,即用不厌其烦而又妙趣横生的宣教,不失时机地调控公司在发展过程中所遇到的各种“例外问题”,以实现防微杜渐、解惑答疑、矫正方向、鼓舞士气等作用。

在组织治理机制方面,《华为基本法》通过对公司宗旨、经营政策、组织政策、人力资源、控制政策、修订法六个部分的具体阐述,为组织活动的有序开展和组织治理的规范性提供了根本制度保障。而华为通过一系列人力资源管理和组织流程等变革,逐渐形成了“纵向减少组织层级,横向避免分工过细”“精简非作战组织和人员,把精力聚焦在作战上”的精简组织指挥结构,充分提升了组织权力分配的科学性。

在组织价值观方面,可以进一步分为重视专业人才、对一线操作敏感、保证组织韧性、拒绝简化解释、关注失败事件等具体举措。关于重视专业人才,华为公司具有一套系统的人力资源管理体系,通过员工内部融资持股计划、科学的薪酬制度的设计、核心价值观的打造,以及科学的干部管理体系的设计等一系列举措,打造了“以奋斗者为本”的人才竞争和激励机制。

关于对一线操作敏感,华为公司形成了面向客户的“铁三角”作战单元。任正非曾对此做了形象的阐述:“一是让听得见炮声的人来决策”;“二是以客户经理、解决方案专家、交付专家组成的工作小组,形成面向客户的‘铁三角’作战单元”;“三是一线的作战,要从客户经理的单兵作战转变为小团队作战”。当客户遇到问题时,处于一线的华为服务团队总是第一时间赶到现场,耐心细致地帮助客户解决问题。华为公司通过赋予一线充分的决策权,较好地实现了“以客户为中心”的服务理念。

关于保证组织韧性,华为公司则是运用了“蓝军战略”的思想,通过组织对冗余资源的承诺,推进“备胎”计划以应对可能出现的危机。通过这种“用自己战胜自己”的方式,华为公司能够更加灵活地应对变局,在高度不确定性的环境中,维持正常的组织运营活动。

关于拒绝简化解释,华为公司在制定战略规划的过程中强调高管团队的充分参与,通过平等的讨论吸纳不同的观点,鼓励成员打开认知地图、站在全局的视角看待问题。即“吵起来了,战略就妥了”。其背后的逻辑是认识到世界是复杂的、不稳定的、不可知的、无法预测的,只有拥抱多元的经验,把怀疑当作共识的智慧,才能够更好地认识现象的本质。

在关注失败事件方面,华为曾在2000年召开了一次规模庞大的“呆死料大会”。会上对工作不认真、测试不严格、盲目创新造成的大量废料,以及产品出现问题后前往维修的往返机票,都被包装成了特殊的奖品发给相关产品的负责人,以激发他们对产品失败的羞耻感和重新修正的勇气。无论是1996年的“市场部大辞职”、2000年的“呆死料大会”、2013年的市场大会颁发“从零起飞奖”,还是2018年的自罚大会“烧不死的鸟是凤凰”,都充分体现了华为公司对于失败事件的关注,以及强烈的危机意识。

在塑造正念文化方面,华为公司内部十分重视培养管理层和员工的自我批判及反省意识。任正非曾于2008年在华为内部的表彰大会上发表演讲《从泥坑里爬出来的人就是圣人》,其中不乏“自我批判是无止境的”“自我批判,不是自卑,而是自信,只有强者才会自我批判,也只有自我批判才会成为强者”“人类探索真理的道路是否定、肯定、再否定,不断反思,自我改进和扬弃的过程,自我批判的精神代代相传,新生力量发自内心地认同并实践自我批判,就保证了我们未来的持续进步”等鼓励管理层和员工寻找问题、加以改进、不断进步的谆谆嘱咐。

(二)危机响应机制

华为公司的危机响应机制体现在两方面,一是组织内部的制度保证,二是在客户服务方面的具体做法。

关于组织内部的制度保证,《华为基本法》第五章“基本控制政策”的第九节“危机管理”中专门叙述了华为公司对于“危机意识”和“预警与减灾”的要求,由此将危机管理上升到组织治理底层逻辑的高度。尤其在“预警与减灾”部分,《华为基本法》明确提出:“公司应建立预警系统和快速反应机制,以敏感地预测和感知由竞争对手、客户、供应商及政策法规等造成的外部环境的细微但重大的变化;处理公司高层领导不测事件和产品原因造成的影响公司形象的重大突发事件。”这一论述在给予组织成员大致方向指导的同时,也给予了其根据具体危机情境即兴发挥的灵活性。

关于客户服务方面的具体做法,有一句比喻十分形象地阐述了华为公司服务的特点:“就像鸭子浮水,人们看到的,是鸭子在水面上悠闲地游来游去,但其实水面之下,鸭子的脚掌在快速拨动,不断变换方向和速度。水面以下的部分,就是华为服务要做的重要工作。”为了实现优质服务,华为公司主要采取“四大利器”——人员和组织保障、主动预防、应急响应、流程和制度。其中,人员和组织保障、主动预防侧重于危机事前组织正常运营的部分,而应急响应、流程和制度则是针对危机触发后组织的相关举措。经过多年的持续建设,华为已在采购、制造、物流及全球技术服务等领域建立了从供应商到华为、从华为到客户的端到端业务连续性管理(BCM)体系,并通过建立管理组织、流程和IT平台,制定业务连续性计划及突发事件应急预案,开展BCM培训及演练,提升了应对突发事件的能力,确保对日常业务风险的有效管理。

针对客户的突发事件,华为公司有一整套问题申报和处理流程,可以及时调动相应资源为客户解决问题。当客户的系统发生重大故障时,华为则能够迅速成立应急指挥中心,把预设的各项资源调动起来,精准高效地解决客户的问题。针对VIP客户,华为公司则提供了VIP座席,可以直接把响应提升到更高级别以加速问题的解决。关于流程和制度,华为公司有一个流程叫作“从问题到解决”,如果问题没有得到解决,该流程会不断升级,直到触发“管理升级”。华为公司赋予了一线员工强力牵引公司资源解决问题的权力,当问题无法解决、到达管理升级的层面,华为公司的高层就会介入,通过促进各类资源就位和拉通、问题快速闭环,为问题解决提供了制度层面的保障。

在2020年新冠肺炎疫情中,华为公司的相关举措充分体现了其良好的应急响应机制建设和响应能力。1月23日,在接到武汉市疫情防控应急指挥部的通知后,华为公司会同湖北移动、湖北联通武汉分公司迅速组织了项目网络规划、勘察设计施工人员队伍专班,并协调各项物资,紧急奔赴疫情第一线。1月24日,华为公司向武汉输送了一批价值1亿元的医院应急配件。而运营商相关分管领导组织队伍也到达武汉火神山医院的建设现场,上午完成现场勘查,确定建设方案,下午完成5G基站设备物料的申领、搬运。1月25日,华为公司完成光纤铺设、基站天线架设、主设备安装、基站开通和调测等工作,并支撑湖北移动、湖北联通开通火神山5G基站。此次建设方案采用了最高网络容量配置,以满足现场通信网络需求,助力火神山医院实现超高速网络连接,高速数据上网、数据采集、远程会诊、远程监护等业务。

(三)自我批判体系与危机领导力

华为公司以任正非为榜样,在公司内部建立了强力运转的自我批判体系,这恰恰是正念领导力的核心——“领导者具备‘以第三者的视角去觉察自己’的能力”(陈亮和李晓蓓,2017)的重要体现。华为公司的自我批判体系的有效运转,可以从自我、他人、环境三个层面加以考证。

在自我层面,任正非本人具备极强的自我批判精神。2001年,他写的《华为的冬天》成为各企业传播学习的典范,其中涉及一个非常重要的问题:“如果有一天,公司销售额下滑、利润下滑甚至会破产,我们怎么办?”这个问题可帮助领导者聚焦于“事关企业生死存亡”的根本问题,通过激活高层潜意识以更好地利用直觉的力量进行决策,这一决策过程就是正念领导力在发挥作用。

在他人层面,任正非启发公司员工思考公司中的不合理现象,并进行批判和自我批判。早在2000年,他就在《为什么要自我批判》这篇文章中提到:“华为还是一个年轻的公司,尽管充满了活力和激情,但也充塞着幼稚和自傲,我们的管理还不规范。只有不断地自我批判,才能使我们尽快成熟起来。”为了确保批判的深刻性和有效性,他在公司内部多次强调坚持“批判和自我批判”是华为的基本文化,“烧不死的鸟是凤凰,在自我批判中成长”,鼓励大家勇于直面并承担错误,不要流于形式、只提出一些无关痛痒的问题,而是要敢说真话、提出建设性甚至能救命的批评意见。

在环境层面,任正非不仅在华为公司内部大力提倡自我批判体系的建设,对于公司外部批判的声音也保持包容和开放的态度。例如,华为公司积极建设了包括客户满意度调查、“华为ascend吧”等外部信息反馈渠道,保持永远和客户站在同一战线的立场,站在第三者的客观角度审视公司产品和服务的不足,这体现了正念领导力对领导者具备自省、谦逊、开放等品质的要求。

在“孟晚舟事件”前后,任正非接受媒体采访、主动披露信息,以及公司管理层主动和利益相关者沟通等表现,也很好地体现了Jame和Wooten(2005)危机领导力模型的相关要求。这里着重强调其中三个方面:建立信任、识别组织弱点、决策迅速。

在建立信任方面,自从2018年12月“孟晚舟事件”发生后,任正非多次出现在公众面前回应这一事件。据深蓝财经的不完全统计,仅2019年一年任正非发表演讲、撰写文章、接受媒体采访就超过40次,甚至有时会在一天内多次接受采访。在媒体采访的过程中,任正非针对华为公司面临的间谍活动指控、“孟晚舟事件”和美方对华为的禁令可能造成的影响等内容多次回应,通过主动披露信息、诚恳回应等方式,积极和组织内外部利益相关者进行互动,得到了社会各界的关注、信任和支持。

在识别组织弱点方面,任正非在接受媒体采访中能够始终把握外界关注的焦点问题,并通过开诚布公的沟通和信息共享消除利益相关者的疑虑。例如,在2019年6月24日,任正非接受英国《金融时报》采访时表示:“我们认为美国打击我们的是对准网络联接解决方案业务,5G只是联接业务的一小部分,这个业务我们准备比较充分,没有影响。意料之外的是终端受到的创伤更大,尽管终端受到的创伤比联接大一点,但是现在客户信任正在恢复中。其他一些次要的产品线这几年一直在逐步关掉,我们把人员转到主战场上。”任正非在沟通中始终把握着外界对于“华为禁令”可能带来挑战的核心关注点,主要从公司业务和战略方向的角度共享相关重要信息,包括说明业务遭受的挑战和未来战略方向的调整,以向外界传递信心、消除利益相关者的担忧和疑虑。

在决策迅速方面,在2019年5月16日美国商务部工业和安全局(BIS)将华为公司列入“实体名单”以后,海思总裁何庭波于5月17日凌晨2点发布《海思总裁致员工的一封信》,信中表示:“多年前,公司做出了极限生存的假设,预计有一天,所有美国的先进芯片和技术将不可获得,而华为仍将持续为客户服务。”在此假设下,华为公司自主研发了海思芯片这一“备胎”,美国的“实体清单”促使海思芯片转正,以继续为客户提供服务。华为公司领导层在危机中决策迅速,在充分激发公司员工斗志的同时,也赢得了外界的信任。

(四)打造危机学习组织

华为公司在过往33年的发展历史中,共经历过四次重大危机:第一次,是2002年“华为的冬天”,即公司业绩出现史无前例的负增长;第二次,是2008—2009年国家《劳动法》出台后面临的舆论压力与人心危机;第三次,是2013—2014年互联网冲击下的行业危机;第四次,是2018年至今的“孟晚舟事件”背后大国力量博弈带来的危机。回顾过往经历,华为公司的危机生存能力来源于通过打造超级组织学习体系,将组织危机应对经验转化为系统的风险管理机制,进而实现组织的不断进化。

其实,华为公司的学习传统由来已久,而任正非本人就具备谦逊的品质和极强的学习精神。正如他在文章《从泥坑里爬出来的人就是圣人》中提到,“我并不懂技术,也不懂管理及财务,我的优点是善于反省、反思,像一块海绵,善于将别人的优点、长处吸收进来,转化成自己的思想、逻辑、语言与行为”。他不仅擅长从他人身上发现长处、学习吸收,还喜欢看书、组织讨论,并通过实地考察与交流,学习别国企业的发展经验。1992年和1997年,他曾两次前往美国考察学习相关技术,之后还多次前往日本学习长寿企业的管理经验,前往欧洲交流学习、开展合作。在考察学习之后,他会及时总结并记录参观考察的学习感悟,例如写作了《赴美考察散记》《我们向美国人民学习什么》《北国之春》等系列文章。

除此之外,任正非还会与高管成员研讨考察学习的体验和心得,并及时将学习成果运用到公司的具体实践中。例如,《我们向美国人民学习什么》一文中提到,在参观学习IBM公司后,任正非“回公司又在高层进行了两天的传达和研讨,这100多页简报激起了新的改革火花”。华为公司内部也有很好的批判性信息反馈渠道,例如《心声社区》《管理优化报》等,目的就是为了鼓励员工敢说真话、敢于批判不合理现象。此外,华为公司也十分善于倾听外部意见,例如开展客户满意度调查以获取客户反馈、开设“华为ascend吧”听取网友对产品体验的讨论。

通过不断地在组织内部鼓励管理层和员工开展批判式学习,华为公司逐渐形成了一种开放的、兼容并蓄的组织文化,“就像是洋葱头,都是外来文化,这层是英国文化,那层是中国文化、美国文化”。强大的学习能力使得华为公司能够吸收各国文化的精华,因而具备更强的组织韧性。不过,强大学习能力的背后需要正念组织文化的支撑。具体而言,“在管理改进和学习西方先进管理方面,我们(华为公司)的方针是‘削足适履’,对系统先僵化,后优化,再固化”。只有通过批判反思地汲取经验,才能将其转化为组织自身的能力。就像凤凰浴火重生的过程,只有先经历被动学习适应的痛苦,才有可能迎来主动适应改变的重生。

华为公司在遭遇第四次危机时的相关举措,则为我们理解危机后期反超改进的可能性提供了实践方面的启发。华为公司由于遭遇了“手机芯片”危机之后,在原有手机业务方面处境不佳,因此主要依托于过往在提供基础设施方面服务中积累的经验,探索危机之后业务创新的可能方向。例如,2020年11月25日,华为公司在《心声社区》发布《关于智能汽车部件业务管理的决议》,其中提到“华为不造整车,而是聚焦ICT技术,帮助车企造好车,成为智能网联汽车的增量部件提供商”。这一举措能够充分帮助华为公司增强智能汽车部件业务与智能终端业务的技术、资源的互动,有可能成为华为公司未来业务新的增长点。由此可见,只有通过不断从危机中学习,才能够提升组织“转危为机”的能力。

四、危机过程管理模型从危机管理文献和华为公司的实践中不难看出,危机的本质就是未来发展方向的不确定性和未来发展路径的不连续性的集中爆发。从不确定性和不连续性两个维度出发,我们可以得出危机过程模型(如图5所示),并以此启发对危机过程的管理。

|

| 资料来源:作者整理。 图 5 危机过程中不连续性和不确定性的变化 |

图5的纵轴表示未来发展方向的不确定性,横轴表示未来发展路径的不连续性。对于企业而言,在危机发生之前,未来发展方向的不确定性和未来发展路径的不连续性都较低,企业的发展犹如走在一条平坦的大道上(左下角象限)。随着危机的来临,首先是未来发展路径的不连续性增强,也就是说企业原来规划的发展路径走不通了,可能遇到了业务不连续性冲击,也可能发生现金流断裂的风险。总之,企业在危机早期虽然还按照原来的方向惯性地发展,但发展速度明显下降,发展轨迹上出现了不连续的断点(右下角象限)。

随着危机进入中期阶段,企业未来发展路径不连续的困难仍然会持续一段时间,与此同时,企业面临不断升高的发展方向的不确定性,而这种不确定性主要来自企业所在的系统中各个要素之间复杂的相互作用带来的非线性影响。因此,在危机中期阶段,企业不仅面临着较高的发展路径的不连续性,也会面临较高的发展方向的不确定性(右上角象限)。

伴随着时间的推进,幸存下来的企业终究可以克服发展路径上的不连续性,使部分业务得以恢复,使现金流得以持续。同时,危机也必然会重构市场生态,使幸存下来的企业获得新的发展空间,但新的发展空间也意味着未来发展方向的不确定性。企业有可能无法有效地抵抗危机事件的冲击,在危机之后每况愈下;也有可能在危机之后反弹恢复、达到危机前平稳运转的状态,甚至有可能在危机之后实现反超改进,具有更好的发展潜力。因此,危机后期的企业虽然面临较低的发展路径的不连续性,但发展方向的不确定性仍然较高(左上角象限)。

本文从危机管理文献中梳理出了“高可靠性组织”“危机指挥系统”“危机领导力”“危机学习”这四个相关概念,其中的“高可靠性组织”“危机指挥系统”概念与组织韧性中“反弹恢复”的维度比较相关,而“危机领导力”和“危机学习”的概念则与组织韧性中“反超改进”的维度比较相关。

由于高可靠性组织和危机指挥系统强调的是组织在危机之前和危机早期的应对措施,因此其关注点主要在于组织如何抵御危机事件的冲击,其主要目标是保证组织在面临危机时具备较强的抵抗力。而随着危机的演变,进入了危机中期和危机后期的组织往往会面临许多前所未有的关键性决策情境,这时如何发挥组织成员的主观能动性便成为了当务之急。而危机领导力和危机学习则更多地强调通过发挥组织成员的主观能动性来有效地应对当下以及未来的危机,其主要目标是改善组织对于危机信号的捕捉以及提升组织韧性,尤其是通过对危机经验的学习总结,实现组织在危机之后的反超改进,以及不断提升组织的可靠性,为应对下一次危机做好准备。由于危机管理过程中面临着变化的不确定性和不连续性,因此在危机过程的不同阶段应该有所侧重,只有这样才能使企业的有限资源发挥最大的效益。

本文认为,企业在危机之前应该强调组织建设,着重打造高可靠性组织;在危机早期应该强调组织的执行效率,采用危机指挥系统削弱危机的冲击;在危机中期应该积极重塑使命、愿景、价值观,鼓励危机管理者展现危机领导力以专心应对危机;而在危机后期则应该强调战略调整,在组织内部针对危机的经验教训开展反思学习。基于此,本文提出一个覆盖危机全过程的管理模型(如图6所示),该模型有助于企业提升应对危机的能力和绩效,包括提升其组织韧性以应对下一次危机的冲击。

|

| 资料来源:作者整理。 图 6 危机过程管理模型 |

具体来说,在危机之前,组织的主要精力应该放在建立和维持高可靠性组织的正常运转方面,不断提升组织抵御外部危机冲击的能力。组织在这一阶段的主要活动是对危机早期信号的监测,具体包括关注失败事件、拒绝简化解释、对一线操作保持敏感、保证组织韧性、重视专业人才这五类行为。

在危机早期,组织应及时通过危机指挥系统,充分利用这种组织形式可以实时调整的优势,及时运用事先准备好的各种解决方案以应对可预测的危机,并运用即兴的方法化解无法预测的危机(Bigley和Roberts,2001)。在危机没有发生时,组织应该在设定预算时考虑到危机指挥系统的成本支出,加强危机指挥系统的演练,定期召集专家讨论可能到来的危机,并提前思考组织可能的应对方案,让“黑天鹅在咖啡杯中飞起”。而危机一旦被触发,组织则应果断决策、执行方案,迅速根据危机类型及特征组建合适的危机指挥系统,快速响应危机,力图将危机“扼杀在摇篮中”。

在危机中期,组织应提倡危机领导力,将必要的资源投放于危机“攻坚战”。面对复杂状况,危机领导者此时需要尽量避免情绪化的干扰,聚焦于危机状况本身,采用正念的思维模式,及时识别、充分认识危机应对的关键,思考新方案以应对计划外的事件,根据事情的重要性、紧急性进行排序,并将主要精力聚焦于处理优先级较高的事情。在组织处于正常运转的状态时,组织领导者则应将正念领导力视为塑造正念文化的一个重要组成部分,提升组织运转效率和优化组织管理模式。

在危机后期,当一系列事件逐渐平息,组织则需要提倡对于危机的学习反思(James和Wooten,2005),强调组织认知能力的综合提升,并通过一系列变革行为,提升组织韧性以更好地应对未来可能发生的不利情况。例如,组织可以通过召开会议,及时听取管理层及员工对于危机应对措施的总结,思考存在哪些不完善的方面以及组织机制上的重大漏洞,有待后续通过组织变革加以改进。此外,结合建立高可靠性组织和塑造正念文化的要求,组织在平时需要推广正念学习的危机学习模式,识别危机早期的警告信号,防患于未然,并通过学习来适应危机。

在下次危机之前,组织应该将主要精力放在建立高可靠性组织方面,通过改变文化、组织设计和结构,防止因组织正常系统的运转崩溃而招致危机的再次发生(Bundy等,2017)。例如,组织可以通过提倡关注失败事件、拒绝简化解释、对一线操作保持敏感、保证组织韧性、重视专业人才这五类行为来塑造学习文化、质疑文化、报告文化、弹性文化、人才文化并存的正念文化,采取更加扁平化的组织结构,实施以客户为起点、以一线工作人员为中心的流程变革,将计划预算核算权力、销售决策权力赋予一线,让“听得见炮火的人呼唤炮火”。

组织管理者需要注意的是,危机过程管理模型作为一套用于系统提升组织韧性的方法论,其各个阶段并非割裂存在,只有重视危机管理各个环节的系统性和连贯性,组织才能成功地应对各类危机,实现组织目标。

五、结论和未来展望本文基于危机管理文献的梳理,识别出危机过程管理赋能和提升组织韧性的四个方面的内容,包括高可靠性组织、危机指挥系统、危机领导力和危机学习。在此基础上,本文借助于华为公司的实践案例,探讨了危机过程管理对于打造韧性组织的重要作用,进而提出了一套有助于企业提升危机管理能力和组织韧性的理论体系和实践框架。

本文的研究贡献体现在三个方面:第一,本文采用过程视角,通过整合危机管理和组织韧性以往研究中相对零散的概念,结合对优秀公司实践的具体分析,为企业提升危机管理能力和组织韧性提供了一套系统化的、可行的实践工具。第二,本文为危机管理与组织韧性的后续研究提供了相对清晰的概念体系和研究框架,为整合、深化危机管理与组织韧性的研究指明了方向。第三,本文探讨了高可靠性组织、危机指挥系统、危机领导力、危机学习相关研究的进展,对推进这些领域的研究具有一定的指导意义。

接下来结合高可靠性组织、危机指挥系统、危机领导力、危机学习的研究进展,提出危机管理研究未来可能的方向。

第一,关于高可靠性组织的研究。尽管相关研究探讨了如何打造高可靠性组织以及高可靠性组织具有哪些特征等问题(Weick和Sutcliffe,2001;Casler,2014),但是,由于缺乏学界普遍接受的观点,相关研究论文很少探讨高可靠性组织的概念界定问题,而概念的模糊性阻碍了后续的实证研究对理论的进一步发展和检验。早期研究通常采用概率统计的方法估计事故发生的概率,进而评估组织运转的稳定性,并尝试界定高可靠性组织概念。但是有学者指出,这种做法过于机械。将系统运行的稳定性等同于安全性,忽视了用于区分高可靠性组织与一般组织的一个重要特点,即在危机发生后,组织能否迅速从危机中复原并恢复正常运转的状态或实现优化运转的目的。未来的研究可以结合组织韧性的研究视角,进一步厘清高可靠性组织的本质和内涵,探讨组织如何通过危机管理的过程实现由一般组织向高可靠性组织转变以及高可靠性组织与韧性组织的联系等问题,进而融合相关研究成果,形成学界和实践界的基本共识。

第二,关于危机指挥系统的研究。尽管学者们也探讨了危机指挥系统的概念(Bigley和Roberts,2001),但仍存在一定的局限性。由于危机指挥系统主要应用在军事、公共安全等领域,实践情境的特殊性(如保密性要求)使研究者难以获得翔实的资料开展实证研究,因此存在理论发展落后于实践的问题。此外,当前研究局限于公共管理领域,并且主要采用质性研究方法分析危机指挥系统在典型公共危机事件中的应用,以及在某些特定事件(如煤矿生产安全问题、地震灾害、洪涝灾害等)中应用危机指挥系统的技术性问题,缺乏系统性的框架,难以将其研究价值提升到理论层面,因此,危机指挥系统在组织研究中尚未得到充分的探讨。未来可以将危机指挥系统作为危机管理方法论的一部分,应用于组织危机管理的情境中,以便在丰富理论研究的同时,更好地指导危机管理的相关实践。

第三,关于危机领导力的研究。现有的危机领导力研究着重于危机触发事件发生后的领导力行为,没有充分意识到事前行为的重要性,忽视了组织在正常状态下如何防微杜渐,保持对危机早期信号的警觉性(Weick和Sutcliffe,2001)。虽然引入正念领导力概念可以部分弥补上述不足,但是,正念领导力研究也存在明显的问题,如研究不够聚焦、缺乏系统的理论框架,还停留在对“正念”概念(Weick和Putnam,2006)以及领导者“正念”练习的重要性的认识层面。关于在不确定性环境下如何发挥领导力的问题,仅有少数研究提出了初步的思维框架(King和Badham,2019)。例如,正念可以让领导者更好地应对压力,满足复杂环境对领导者能力的要求。通过提倡正念工作和正念领导力可以促进组织个体及组织整体的发展,使其充分应对组织结构以及岗位职责变化导致的压力。未来的研究可聚焦于危机情境,通过观察领导者的哪些行为有助其应对危机,并与“正念”的概念进行匹配,进而深化危机管理中的“正念领导力”这一构念的内涵,为后续的实证检验提供指导。

第四,关于危机学习的研究。既有研究通常从结果的角度评估危机学习的效果(Christianson等,2009),较少关注通过危机学习将危机应对经验转化为组织能力是一个漫长的过程(Williams等,2017)。未来研究可聚焦于危机学习积淀为组织能力的过程,开发相应的模型来帮助组织理解危机学习的路径和技能。近年来,也有学者关注到正念学习在危机管理中的作用。事实上,正念学习和前面提到的高可靠性组织、危机领导力的研究均存在一定的关联性。例如,通过营造正念的组织文化,有助于管理者识别危机早期的警告信号、防患于未然,并通过学习来适应危机(Veil,2011)。正念学习能够排除成败等杂念的干扰,帮助组织成员克服危机学习可能面临的情感和认知等方面的障碍,因此不仅能降低危机的负面影响,还能防止潜在危机的发生。将正念学习融入危机管理事前、事中、事后的阶段,可以不断地完善组织内部的机制,将危机前的预防、危机中的有效应对、危机后的总结学习统一起来,不断地强化组织韧性。学者们未来可以将危机学习与正念、韧性、失败等视角的相关研究整合,以便更好地回答组织能力从何而来的问题。

最后,我们需要了解组织的危机管理是一个不断改进、动态变化的循环过程,事前、事中和事后的每一阶段对于危机管理的成功都至关重要。由于组织在危机管理过程中面临着认知和资源等方面的约束,因此在危机的每个阶段,关注点应有不同的侧重,这样才能更好地利用有限的资源获得最大的危机管理成效(Mitroff,1988;Jaques,2007;Veil,2011)。当然,组织在具体实践过程中不应局限于本文的四个主题划分,而应根据危机的特征及组织的具体情况灵活调整,设计出适合组织实践的高效危机管理方式。

① 在此说明,虽然“企业”和“组织”这两个词语在研究中具有不同的含义,但本文不作特别区分。

| [1] | 陈亮, 李晓蓓. 正念领导力: 从优秀到卓越[J]. 清华管理评论, 2017(4): 80–87. |

| [2] | 诚然. 美国国家突发事件应急指挥系统(ICS)的发展历程与影响因素[J]. 电子政务, 2015(3): 87–94. |

| [3] | 李家强. 正念领导力助推组织变革[J]. 清华管理评论, 2017(4): 66–73. |

| [4] | 李平, 竺家哲. 组织韧性: 最新文献评述[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(3): 25–41. |

| [5] | 莫申江. 除了冥想, 我们还应做些什么——如何有效地发挥正念领导力[J]. 清华管理评论, 2017(4): 88–91. |

| [6] | 佘廉, 程聪慧. 应急指挥过程中的业务持续管理研究: 一种时序性流程的视角[J]. 电子政务, 2014(2): 114–121. |

| [7] | 王文周, 杨珂. 正念领导力: 开发内心的力量[J]. 清华管理评论, 2017(4): 74–79. |

| [8] | 魏江, 王诗翔. 从“反应”到“前摄”: 万向在美国的合法性战略演化(1994~2015)[J]. 管理世界, 2017, 33(8): 136–153,188. |

| [9] | 徐宪平, 鞠雪楠. 互联网时代的危机管理: 演变趋势、模型构建与基本规则[J]. 管理世界, 2019, 35(12): 181–189. |

| [10] | 张美莲, 佘廉. 国外突发事件应急响应研究综述[J]. 国外社会科学, 2015(1): 100–112. |

| [11] | Argyris C. Single-loop and double-loop models in research on decision making[J]. Administrative Science Quarterly, 1976, 21(3): 363–375. |

| [12] | Baker T, Nelson R E. Creating something from nothing: Resource construction through entrepreneurial bricolage[J]. Administrative Science Quarterly, 2005, 50(3): 329–366. |

| [13] | Bhamra R, Dani S, Burnard K. Resilience: The concept, a literature review and future directions[J]. International Journal of Production Research, 2011, 49(18): 5375–5393. |

| [14] | Bigley G A, Roberts K H. The incident command system: High-reliability organizing for complex and volatile task environments[J]. Academy of Management Journal, 2001, 44(6): 1281–1299. |

| [15] | Boin A, Hart P. Public leadership in times of crisis: Mission impossible?[J]. Public Administration Review, 2003, 63(5): 544–553. |

| [16] | Brendel W, Bennett C. Learning to embody leadership through mindfulness and somatics practice[J]. Advances in Developing Human Resources, 2016, 18(3): 409–425. |

| [17] | Brown K W, Ryan R M. The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2003, 84(4): 822–848. |

| [18] | Bundy J, Pfarrer M D, Short C E, et al. Crises and crisis management: Integration, interpretation, and research development[J]. Journal of Management, 2017, 43(6): 1661–1692. |

| [19] | Bundy J, Pfarrer M D. A burden of responsibility: The role of social approval at the onset of a crisis[J]. Academy of Management Review, 2015, 40(3): 345–369. |

| [20] | Casler J G. Revisiting NASA as a high reliability organization[J]. Public Organization Review, 2014, 14(2): 229–244. |

| [21] | Cato C R, Blue S N, Boyle B. Conceptualizing risk and unit resilience in a military context[A]. Trump B D, Florin M V, Linkov I. IRGC resource guide on resilience (vol. 2): Domains of resilience for complex interconnected systems[M]. Lausanne: EPFL International Risk Governance Center (IRGC), 2018: 53-59. |

| [22] | Christianson M K, Farkas M T, Sutcliffe K M, et al. Learning through rare events: Significant interruptions at the Baltimore & Ohio Railroad Museum[J]. Organization Science, 2009, 20(5): 846–860. |

| [23] | Dane E. Paying attention to mindfulness and its effects on task performance in the workplace[J]. Journal of Management, 2011, 37(4): 997–1018. |

| [24] | Eisenhardt K M. Building theories from case study research[J]. Academy of Management Review, 1989, 14(4): 532–550. |

| [25] | Gittell J H, Cameron K, Lim S, et al. Relationships, layoffs, and organizational resilience: Airline industry responses to September 11[J]. The Journal of Applied Behavioral Science, 2006, 42(3): 300–329. |

| [26] | Glomb T M, Duffy M K, Bono J E, et al. Mindfulness at work[A]. Joshi A, Liao H, Martocchio J J. Research in personnel and human resources management[M]. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2012: 115-157. |

| [27] | Hamel G, Välikangas L. The quest for resilience[J]. Harvard Business Review, 2003, 81(9): 52–63, 131. |

| [28] | Haunschild P R, Polidoro Jr F, Chandler D. Organizational oscillation between learning and forgetting: The dual role of serious errors[J]. Organization Science, 2015, 26(6): 1682–1701. |

| [29] | Hyland P K, Lee R A, Mills M J. Mindfulness at work: A new approach to improving individual and organizational performance[J]. Industrial and Organizational Psychology, 2015, 8(4): 576–602. |

| [30] | James E H, Wooten L P, Dushek K. Crisis management: Informing a new leadership research agenda[J]. Academy of Management Annals, 2011, 5(1): 455–493. |

| [31] | James E H, Wooten L P. Leadership as (un)usual: How to display competence in times of crisis[J]. Organizational Dynamics, 2005, 34(2): 141–152. |

| [32] | Janis I L. Crucial decisions: Leadership in policymaking and crisis management[M]. New York: The Free Press, 1989. |

| [33] | Jaques T. Issue management and crisis management: An integrated, non-linear, relational construct[J]. Public Relations Review, 2007, 33(2): 147–157. |

| [34] | Kahn W A, Barton M A, Fellows S. Organizational crises and the disturbance of relational systems[J]. Academy of Management Review, 2013, 38(3): 377–396. |

| [35] | King E, Badham R. Leadership in uncertainty: The mindfulness solution[J]. Organizational Dynamics, 2019, 48(4): 100674. |

| [36] | Kulich C, Iacoviello V, Lorenzi-Cioldi F. Solving the crisis: When agency is the preferred leadership for implementing change[J]. The Leadership Quarterly, 2018, 29(2): 295–308. |

| [37] | Lampel J, Shamsie J, Shapira Z. Experiencing the improbable: Rare events and organizational learning[J]. Organization Science, 2009, 20(5): 835–845. |

| [38] | Langer E J. Minding matters: The consequences of mindlessness-mindfulness[A]. Berkowitz L. Advances in experimental social psychology[M]. New York: Academic Press, 1989a, 22: 137-173. |

| [39] | Langer E J. Mindfulness[M]. Cambridge, MA: Perseus Books, 1989b. |

| [40] | Lavie D, Stettner U, Tushman M L. Exploration and exploitation within and across organizations[J]. Academy of Management Annals, 2010, 4(1): 109–155. |

| [41] | Levinthal D A, March J G. The myopia of learning[J]. Strategic Management Journal, 1993, 14(S2): 95–112. |

| [42] | Levinthal D, Rerup C. Crossing an apparent chasm: Bridging mindful and less-mindful perspectives on organizational learning[J]. Organization Science, 2006, 17(4): 502–513. |

| [43] | Li P P. Organizational resilience for a new normal: Balancing the paradox of global interdependence[J]. Management and Organization Review, 2020, 16(3): 503–509. |

| [44] | Madsen P M, Desai V. Failing to learn? The effects of failure and success on organizational learning in the global orbital launch vehicle industry[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(3): 451–476. |

| [45] | Madsen P M. These lives will not be lost in vain: Organizational learning from disaster in U. S. coal mining[J]. Organization Science, 2009, 20(5): 861–875. |

| [46] | Madsen P, Desai V, Roberts K, et al. Mitigating hazards through continuing design: The birth and evolution of a pediatric intensive care unit[J]. Organization Science, 2006, 17(2): 239–248. |

| [47] | March J G. Exploration and exploitation in organizational learning[J]. Organization Science, 1991, 2(1): 71–87. |

| [48] | Marshall C, Rossman G B. Designing qualitative research[M]. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014. |

| [49] | Mitroff I I. Crisis management: Cutting through the confusion[J]. MIT Sloan Management Review, 1988, 29(2): 15–20. |

| [50] | Mitroff I I, Pearson C M. Crisis management: A diagnostic guide for improving your organization’s crisis-preparedness[M]. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1993. |

| [51] | Orton J D, Weick K E. Loosely coupled systems: A reconceptualization[J]. Academy of Management Review, 1990, 15(2): 203–223. |

| [52] | Paton D, Smith L, Violanti J. Disaster response: Risk, vulnerability and resilience[J]. Disaster Prevention and Management, 2000, 9(3): 173–180. |

| [53] | Pearson C M, Clair J A. Reframing crisis management[J]. Academy of Management Review, 1998, 23(1): 59–76. |

| [54] | Perrow C. Normal accidents: Living with high-risk technologies[M]. New York: Basic Books, 1984. |

| [55] | Reb J, Sim S, Chintakananda K, et al. Leading with mindfulness: Exploring the relation of mindfulness with leadership behaviors, styles, and development[A]. Reb J, Atkins P W B. Mindfulness in organizations: Foundations, research, and applications[M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2015: 256-284. |

| [56] | Roberts K H. New challenges in organizational research: High reliability organizations[J]. Industrial Crisis Quarterly, 1989, 3(2): 111–125. |

| [57] | Rosenthal U. September 11: Public administration and the study of crises and crisis management[J]. Administration and Society, 2003, 35(2): 129–143. |

| [58] | Roux-Dufort C. Delving into the roots of crises: The genealogy of surprise[A]. Schwarz A, Seeger M, Auer C. The handbook of international crisis communication research[M]. West Sussex: John Wiley & Sons, 2016: 24-33. |

| [59] | Roux-Dufort C. Is crisis management (only) a management of exceptions?[J]. Journal of Contingencies and Crisis Management, 2007, 15(2): 105–114. |

| [60] | Ryle G. The concept of mind[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1949. |

| [61] | Shapiro S L, Carlson L E, Astin J A, et al. Mechanisms of mindfulness[J]. Journal of Clinical Psychology, 2006, 62(3): 373–386. |

| [62] | Skiera B, Albers S, Kim L. Crisis construction and organizational learning: Capability building in catching-up at Hyundai Motor[J]. Organization Science, 1998, 9(4): 506–521. |

| [63] | Sutcliffe K M, Vogus T J, Dane E. Mindfulness in organizations: A cross-level review[J]. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2016, 3: 55–81. |

| [64] | Topper B, Lagadec P. Fractal crises–a new path for crisis theory and management[J]. Journal of Contingencies and Crisis Management, 2013, 21(1): 4–16. |

| [65] | Turner B A. The organizational and interorganizational development of disasters[J]. Administrative Science Quarterly, 1976, 21(3): 378–397. |

| [66] | Veil S R. Mindful learning in crisis management[J]. Journal of Business Communication, 2011, 48(2): 116–147. |

| [67] | Vera D, Crossan M. Improvisation and innovative performance in teams[J]. Organization Science, 2005, 16(3): 203–224. |

| [68] | Wallace B A, Shapiro S L. Mental balance and well-being: Building bridges between Buddhism and Western psychology[J]. American Psychologist, 2006, 61(7): 690–701. |

| [69] | Weick K E. Educational organizations as loosely coupled systems[J]. Administrative Science Quarterly, 1976, 21(1): 1–19. |

| [70] | Weick K E. Organizational redesign as improvisation[A]. Huber G P, Glick W H. Organizational change and redesign: Ideas and insights for improving performance[M]. New York: Oxford University Press, 1993: 346-379. |

| [71] | Weick K E, Putnam T. Organizing for mindfulness: Eastern wisdom and Western knowledge[J]. Journal of Management Inquiry, 2006, 15(3): 275–287. |

| [72] | Weick K E, Sutcliffe K M. Managing the unexpected: Assuring high performance in an age of complexity[M]. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2001. |

| [73] | Williams T A, Gruber D A, Sutcliffe K M, et al. Organizational response to adversity: Fusing crisis management and resilience research streams[J]. Academy of Management Annals, 2017, 11(2): 733–769. |

| [74] | Wooten L P, James E H. Linking crisis management and leadership competencies: The role of human resource development[J]. Advances in Developing Human Resources, 2008, 10(3): 352–379. |