2021第43卷第2期

2.浙江大学 管理学院,浙江 杭州 310058

2.School of Management, Zhejiang University, Zhejiang Hangzhou 310058, China

作为开放创新的代表性甚至极致性呈现形式(Chesbrough,2003;Barge-Gil,2010),开源社区已引领开放创新和数字创新实践前沿超过二十载,并正以其独特的方式重塑着数字经济时代下人类社会的组织生产模式与价值获取逻辑。随着开源运动的不断推进,开源经济的拥护者围绕开源产品与开源技术,形成了以Apache、Debian、Linux以及Mozilla为代表的一批在世界范围内享有盛誉的开源社区,相关的衍生产品如Apache网页服务器、MySQL数据库系统、Firefox火狐浏览器以及虚幻4游戏引擎等进入人们生产和生活的各个场景,并迅速积累了大批忠实用户(Xu等,2009),仅Apache网页服务器就有超过1亿个网站使用。如今,开源社区及其所代表的开源经济已然在世界范围内成为各界关注的焦点,受到政府、企业、高校的高度重视。而随着代表新兴商业模式的开源软件企业(如Red Hat、Canonical等)和遵循全新治理逻辑的边界组织(如OpenStack基金会、Eclipse基金会)不断涌现,开源社区在数字创新、开放创新等过程中所扮演的角色也越来越重要。

在此背景下,学者分别从资源基础观(Lerner和Tirole,2002;Boudreau和Lakhani,2013;Ghapanchi等,2014;Shaikh和Levina,2019)、组织控制理论(Dahlander和Magnusson,2005;O'Mahony 和Ferraro,2007)、社会网络理论(Dahlander和Wallin,2006;del Rocío Martinez-Torres,2014;Maruping等,2019)、组织学习理论(Lakhani和von Hippel,2003;Lundell等,2010;Andersen-Gott等,2012)以及交易成本理论(Demil和Lecocq,2006)等视角切入,对社区本身以及个体和企业的参与展开研究。然而,尽管现有研究已积淀诸多成果,但开源社区所面临的独特治理问题仍无法被现有理论逻辑较好地解释:作为松散耦合的虚拟网络组织,开源社区既需要对内建立兼具民主赋能与制度约束的治理机制,同时又需对外协调存在意识冲突与制度鸿沟的企业与个体的参与,开源软件许可证协议的存在更是对传统知识产权治理模式提出了颠覆性挑战。更为紧迫的是,国内关于开源社区及其治理的实践与研究均十分滞后:一方面,至今尚无具有全球影响力的中国开源社区;另一方面,国内核心学术期刊中关于开源社区的文献零零星星,从管理学等社会科学视角切入探究开源社区及其治理的文章更是寥寥无几。

基于此,本文选取了2001—2019年间共计188篇有关开源社区的SSCI检索期刊文献,配合包括著作、会议论文、开源社区管理文件等文献资料,梳理开源社区的研究脉络,并回答了以下三个问题:相比于其他在线社区,开源社区的独特性是什么?学界已在哪些方面取得了研究进展?未来仍有哪些问题亟待学界进一步作答?基于上述问题,本文首先界定了开源社区的起源与概念,从知识产权、创新链条以及价值主张三个维度突出了其独特性,并利用科学知识图谱方法系统梳理了开源社区及其治理的研究脉络;之后,全面提炼各角度的主要内容,以“组织维”和“个体维”为核心分析层次建立二维知识框架,较为详实地展示了现有研究成果及其背后的逻辑联系;最后,勾勒了未来的重点研究方向,提出可供今后学者参考的研究着力点。

本文的贡献主要体现在三个方面:第一,在追溯起源与界定概念的同时,对比论证了开源社区的独特性,进而定位研究边界,为学者在进行理论与实证抽样时提供参考;第二,构建知识框架,配合适当的研究述评,全面系统地梳理、展示了现有研究成果,以期引起更多中国学者关注,为中国开源社区的发展及其治理机制的完善贡献知识;第三,发现研究短板,并相应地勾勒未来重点研究方向,为今后的学者提供启示。

二、开源社区的起源、概念与独特性(一)开源社区的起源与概念

尽管“开源”(open source)一词最早出现于1998年(Raymond,1999),但开源的历史仍可再向前追溯三十载。20世纪80年代,围绕美国电话电报公司(AT&T)推出的操作系统Unix,来自世界各地的学者与开发人员通过不断的研究与交流,形成了成百上千个衍生版操作系统,以满足自身异质性需求。其中,由美国加州大学伯克利(UCB)的计算机科学研究团队(CSRG)开发的伯克利软件发行版(BSD)成为流传最广的Unix衍生系统。然而,由AT&T制定的著作权协议在当时极大地限制了用户操作空间,阻碍了跨边知识交流。为打破“枷锁”,来自美国麻省理工学院(MIT)的Richard Stallman于1984年启动“革奴计划”(GNU),并于次年创办自由软件基金会(Zschoch,2007),正式拉开自由软件运动(开源软件运动前身)的序幕。1991年,来自芬兰赫尔辛基大学的学生Linus Torvalds开发出具有奠基作用的操作系统Linux,并公开全部代码,进而将自由软件运动推向顶峰。但随着运动的推进,人们越发感觉到“自由软件”(free software)一词不仅会产生歧义,更会阻碍企业、政府等主体的融入。为此,该运动的领导层于1998年在硅谷召开集会,一致决定将“自由软件”更名为“开源软件”,标志着自由软件运动正式过渡为开源软件运动。此后,围绕各类开源软件,来自世界各地的用户自发形成了数以万计的在线社区组织,旨在于软件世界里构建起一个自由、透明的价值共创网络。

经过多年的发展,学界已对开源社区形成具有高度趋同性的定义:开源社区一般指以软件源代码为核心,由地缘空间分散但拥有共同兴趣爱好的开发者根据相应的开源软件许可证协议,以民主、合作的形式进行软件的共同开发、维护、增强等知识创造与传播活动的网络平台,同时也为成员展开交流学习与共同治理的网络组织(Crowston和Scozzi,2002;Lee和Cole,2003)。值得注意的是,从一定程度上讲,开源社区与开源产品的边界较为模糊,如Linux既指开源社区,由参与者共同管理,同时又指一套性能稳健的操作系统,其内核(linux kernel)成为许多派生操作系统如Ubuntu的搭建基础。网络组织的结构特征和开源软件的技术特性使开源社区形成了有别于传统的生产模式:在尊重原作者劳动成果与个人意志的基础上,用户通过对代码进行筛查、编译、评估以及修改,共同为社区公有知识基的增长做出贡献(David,2004)。

(二)开源社区的独特性

尽管从文字上讲,开源社区的定义非常明晰,但作为在线社区的子类,开源社区与在线社区常常被混淆甚至等同,如赵夫增(2009)在研究在线社区生产模式的过程中,将开源社区特有的许可证协议作为提炼全部在线社区基本产权特征的论证对象,忽略了许可证制度所适用的特定情境。任伶(2019)在其关于在线社区知识共享影响因素的研究中也将开源社区用户的贡献与其他社区用户的贡献等同。实际上,由于具有开放创新平台的系列特征和发展成为创新生态系统的条件(Shaikh和Levina,2019),开源社区与其他多数围绕诸如产品、技术、偶像等话题对象展开文字交流的在线社区存在许多根本性差异,因此有必要将开源社区同其他在线社区相区别,以便更为清晰地理解开源社区的概念内涵,把握其独特性,进而明确研究边界。通过整理分析,我们认为开源社区与其他在线社区的主要区别如下。

首先是知识产权的差异。尽管针对产品或技术进行交流与学习构成了在线社区用户的主要活动形式,但就知识特性而言,开源社区与其他在线社区存在很大差异。普通在线社区以用户体验、产品反馈等信息为主要发布内容,需要技术人员凭借直觉理解(陈钰芬和陈劲,2007),具有一定经验性和内隐性(Lv和Qi,2019)。该特征使社区及其背后的企业保留了对创新知识的运行和测试权,进而独占知识成果,竞争对手则难以从众多用户评论中过滤出有效可行的建议,剽窃和“搭便车”(free-riding)的风险更小。与之相对,开源代码的高度可复制性和可模仿性使知识外溢风险急剧增加,开源社区上的用户可以自行通过计算机编程和开发,把其他成员自愿提供的技术规范或算法转化成程序、软件组件以及其他计算机系统,这直接导致基于传统知识产权保护逻辑的独占性机制在开源社区失去了实施条件,社区参与者的核心知识资产面临被侵占的风险。也正是在高知识资产治理难度的压力下,开源社区完成了对传统产权保护逻辑的颠覆,通过形成独特的以著佐权为核心的知识产权治理机制,实现了从“独占”到“共占”的跨越。

其次是创新链条的差异。创新链条被定义为围绕某一个或多个核心主体,以满足市场需求为导向,通过知识创新活动链接创新参与主体,以实现知识与技术应用化过程的结构模式(蔡翔,2002)。Schumpeter(1912)曾提出科学知识、技术知识与商业化应用之间的鸿沟需要通过创新链条来消除。相较于价值链、知识链等传统概念,创新链更多被置于开放创新的理论与现实背景下讨论,强调对用户价值进行深入挖掘,并认可用户作为关键生产环节融通知识商业化过程的重要作用。从这个角度上讲,在线社区典型的基于用户生成内容(user generated content,UCG)的生产模式正是创新链向用户整合、延伸的典例(赵夫增,2009)。然而,由于不涉及产品或技术的直接开发,将在线社区上用户提出的创新想法转化为应用型产品或技术中间还存在着很长一段距离。换言之,在线社区的创新链条较长,技术人员需根据问题提出解决方案,进而将创意转化为适销产品(von Hippel,2006)。而对于软件行业,将开发者、生产者乃至使用者强行分离是相当困难的,开源社区用户往往既是核心代码的贡献者,又是相关下游产品的最早一批使用者(Toffler和Toffler,2007),能够将散落于社区各个角落的知识碎片整合转化为具有一定使用价值的技术产品。开源软件这一产消合一性特征使得开源社区的创新链条大幅缩短,而更短的创新链条成为企业通过参与开源社区以提升包括研发速度、产出质量等在内的创新绩效的结构保障。

最后是价值主张的差异。作为商业模式的重要构成要素,价值主张一般指商业或非商业组织对顾客做出的价值承诺,该承诺详细勾勒了能够反映组织核心价值取向的愿景、使命及其实现计划(王雪冬等,2014)。由于以星巴克My Starbucks Idea、小米社区以及海尔众创意为代表的在线社区依托于母体企业进行平台建设,此类社区的价值主张往往是其背后起主导作用的一个或多个创新主体的价值主张的映射。为服务母体企业的利益诉求,社区会采取一系列排他性手段以限制、引导用户对来自竞争对手的同类产品的讨论,社区用户也多数都围绕母体企业核心产品或技术开展合作创新活动,其所贡献的知识经人为筛选后直接进入母体企业的创新链条。与之相反,开源社区多由兴趣爱好相同但地缘空间分散的用户自愿发起,本身并不附庸于某一核心企业。而开源社区鲜明的亚文化属性更是使其形成了独特的组织定位与价值主张:社区的存续意义在于通过开源技术和民主合作来打破知识交流与传播的屏障,以实现个人意志自由和改善社会公共福祉(Dalle和Jullien,2003;von Hippel和von Krogh,2003)。这一重视个人自由与追求公共利益的价值主张使开源社区在意识形态上就抵制强调独占知识成果的商业组织的过度介入(Shaikh和Levina,2019)。而即使对于少数由企业主导建立的开源社区,自由软件许可证协议(如GPL)的存在也极大限制了企业的行动空间(Dahlander,2007),为使价值获取最大化,企业仍需面临与其下属开源社区及其用户的博弈(O’Mahony,2003)。实际上,价值主张是回答开源社区“为何存在”以及“如何存在”两大根本问题的核心线索,其本身不仅构成了用户参与开源社区的核心动力机制,更是开源社区之所以形成松散耦合的内部治理结构和设置防止企业过度干预的进入壁垒的底层逻辑。

由此可知,开源社区的独特性至少体现在三个方面:首先,知识的外显性和代码的高度可复制性使开源社区面临了更为棘手的知识资产治理难题,并形成了独特的以“著佐权”为核心的知识资产治理机制;其次,开源软件的产消合一性极大缩短了开源社区的创新链条,大幅提高了从创意到产品的转化率;最后,追求公共利益的价值主张既使开源社区形成了联合自治的独特组织结构,又定义了开源社区与追求私人利益的商业组织间的复杂竞合关系。尽管在线社区与开源社区存在包含与被包含的隶属关系,但二者在上述三个方面存在的显著差异导致其面临的治理问题明显不同,在模型构建和实验取样的过程中不能片面将二者等同,以防实验结果出现偏差。

三、开源社区的研究脉络(一)研究方法

为保证数据来源的权威性以提高研究结论的说服力,加之国外在有关开源社区的研究上大幅领先于国内,本文以Web of Science(WOS)数据库中的SSCI 子库为起始检索范围,检索对象为英文期刊文献。考虑到我们的研究话题聚焦于开源社区,故不同于Dahlander(2007)以“linux”“open source”为关键词的做法,我们对检索主题词(包括标题、摘要、关键词)进行了细化,以“open source community”“FLOSS community”“OSC”为主题词进行检索。同时,由于本文主要关注开源社区所面临的内部治理与外部管理等问题,并不讨论开源技术本身,故我们缩小了检索范围,将学科领域限定在管理学、经济学、商务学等社会科学。截至2019年12月31日,共检索得到497篇文献。由于开源领域的许多文献将论述重点放在了开源软件或开源技术上,并不研究开源社区的管理问题,加之大量无关文献(如仅在摘要中出现“open source”或“community”一词,但本身的研究话题与此无关)的存在,我们逐一阅读了每篇文章的摘要,删除研究主题不符的文献。此外,我们对在后续阅读过程中发现的符合要求但在初次检索过程中被遗漏的重点文献进行了补充,以此循环往复,直至再无重要文献遗漏。在补充遗漏文献、剔除重复样本并根据摘要过滤无关样本后,最终得到2001—2019年间共计188篇符合研究要求的文献样本。之后,对样本文献进行梳理,以把握开源社区及其治理的研究脉络,并借助科学计量工具CiteSpace软件绘制知识图谱,可视化呈现分析结果。

(二)描述性结果

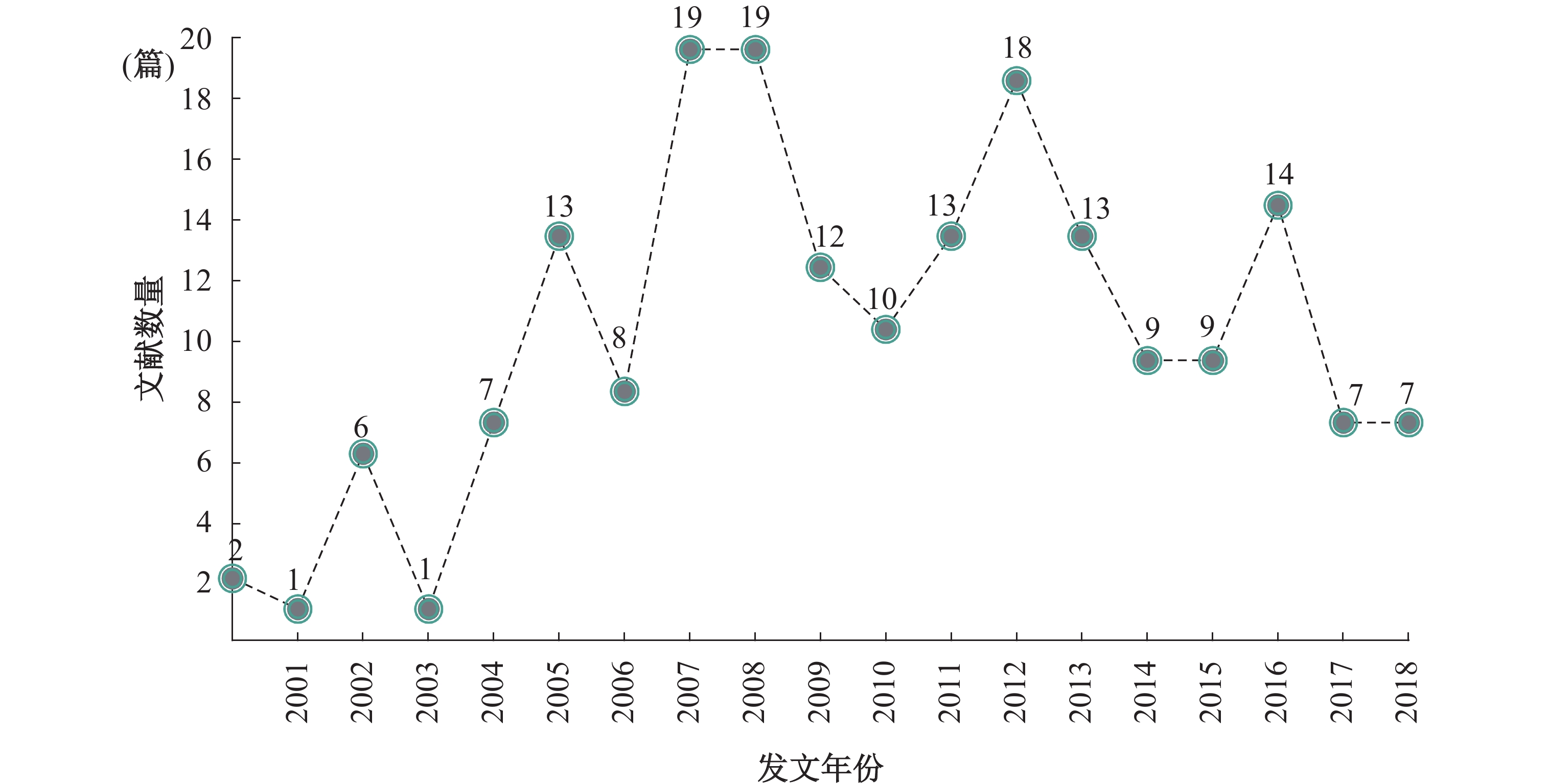

从发文时间来看,尽管在1999年前后就有学者从管理学视角入题,研究开源社区面临的内外部治理问题,并形成了系列著作与会议文章,但收录于SSCI检索期刊的相关文献首次出现于2001年,且2005年以前的文献非常少,年均发文量不足3篇。之后,文献数量有所增长,并在经历2007年的短暂回落后,稳定了在年均13篇的水平。2017年后,发文数量再次骤降,学界对开源社区相关治理问题的研究热度有所衰减(见图1)。从发文作者来看,有25位学者在样本期刊上发表了至少3篇文章,其中来自瑞士圣加仑大学的von Krogh教授发文最多,共计发表9篇(包括不是第一作者和通讯作者的文章),他的同事Spaeth教授以7篇文章紧随其后,之后是来自德国欧洲管理与技术学院(ESMT)的Dahlander教授和来自美国波士顿大学的O’Mahony教授,分别发文6篇和5篇。从国家分布来看,样本文献主要来源于美国(77篇),其次是英国(29篇),中国作者的发文数量为11篇,排在所有上榜国家的第7位。从发文期刊来看,文章来源分布有一定的聚团趋势,管理信息系统季刊(MIS Quarterly)、组织科学(Organization Science)以及管理科学(Management Science)等8部国际权威期刊贡献了全部文献样本的39.9%,其中,研究政策(Research Policy)发表最多,为21篇,占比为11.2%。而从期刊影响因子来看,收录样本文献最多的6个期刊均为社会科学领域的主流期刊,该特点进一步突出了开源社区的研究价值。

|

| 资料来源:作者根据文献资料整理。 图 1 2001—2019年间开源社区研究文献于SSCI检索期刊的发表情况 |

(三)开源社区研究的发展阶段

依托文献计量软件CiteSpace,我们对188篇样本文献的主题关键词进行扫描与分析,以识别开源社区研究的发展阶段。由于样本的时间跨度不足20年,故我们以1年为一个时间切片,选择节点类型为“关键词”(keyword),在剪枝方式中勾选“Pathfinder”“Prunning sliced networks”“Prunning the merged network”以优化结果。图2展示了2001—2019年间开源社区相关研究关键词的变化趋势。可以看出,开源社区新兴关注领域的出现呈前紧后松之势,于2003至2009年间经历了脉冲式增长,期间涌现了治理结构、参与动机以及参与绩效等具有高度聚合性的话题。之后迅速回落,研究关键词越发稀疏。在梳理研究主题的变迁时,为避免仅从字面上牵强附会,做出不准确的解释,我们对全部聚类标签所涉及的主要文献逐一进行了研读,以厘清各主题关键词之间的内在逻辑。从研究主题的变迁来看,学界首先探究了开源社区内部的用户合作网络与知识转移转化机制,并很快转向关注包括个体与企业在内的社区成员的参与动机与参与绩效。实际上,动机类研究构成了开源社区研究在发展中前期的核心主体,学者针对“开源社区为何形成”这一问题,对经济、技术以及思想等驱动要素展开研究。而内部治理这一主题则首次涌现于2008年,此时学界开始关注开源社区的组织架构与资产所有权等治理要素。需要注意的是,由于CiteSpace时区图的绘制规则为在关键词首次出现的年份进行树轮积累,因此图2仅大致展示了各研究领域的涌现时间而非热点时段。而通过追溯源文献,我们发现有关绩效的研究尽管在首次出现时间上与动机类研究几乎一致,但直到2010年左右才陆续有学者对企业或个人参与绩效展开系统规范的实证性研究。此外,从图2可看出,企业与社区的竞合关系一直是研究关注的焦点:一方面,企业与社区在意识形态、组织结构等方面的巨大差异造成前者在后者成员间面临极高的认知合法性压力(O’Mahony,2002;O’Mahony和Bechky,2008);另一方面,企业又想利用开源社区提升自身创新能力,而开源社区也在一定程度上依赖企业提供的优质资源(Dahlander和Magnusson,2005)。在此复杂关系背景下,学界持续围绕企业如何在不触碰社区价值“红线”的基础上使其资源为我所用,进而创造并获取价值展开研究。而通过对研究脉络的梳理,我们发现学界对企业与社区关系的定义在这20年间经历了从强调竞争(competition)到关注协作(coordination)的根本性改变,认为从最初抵触企业追求私人利益的价值主张,到后来允许企业以适当方式开展商业化活动,社区在经历多阶段演化后逐渐找到了与企业共栖共生的方式——与其就现有价值的分配进行激烈争夺,不如双方通过合作来将“蛋糕”做大,使公共利益最大化的同时,保障各自利益(Shaikh和Levina,2019)。

四、开源社区的知识框架依托文献计量分析,本文从整体的角度梳理了开源社区的研究脉络,为深度发掘开源社区及其治理相关研究的成果积淀,构建能够使读者获得全部要领的知识体系,本文分对象、分角度地对文献进行更为深入的剖析。考虑到开源领域的经典专著(如Raymond的《大教堂与市集》)以及早期的部分优质会议论文对后来开源社区的研究具有塑形作用,在原188篇SSCI样本文献的基础上,我们有选择地补充了国内外有关开源社区的著作与论文,包括学术著作6部,英文会议论文12篇,中文期刊论文9篇。此外,为避免被理论的条框束缚,陷入画地为牢的研究泥沼,我们还研读了包括SourceForge在内的7个知名开源社区上的文档资料,以及时更正认知偏误,使研究结果尽可能贴近现实。

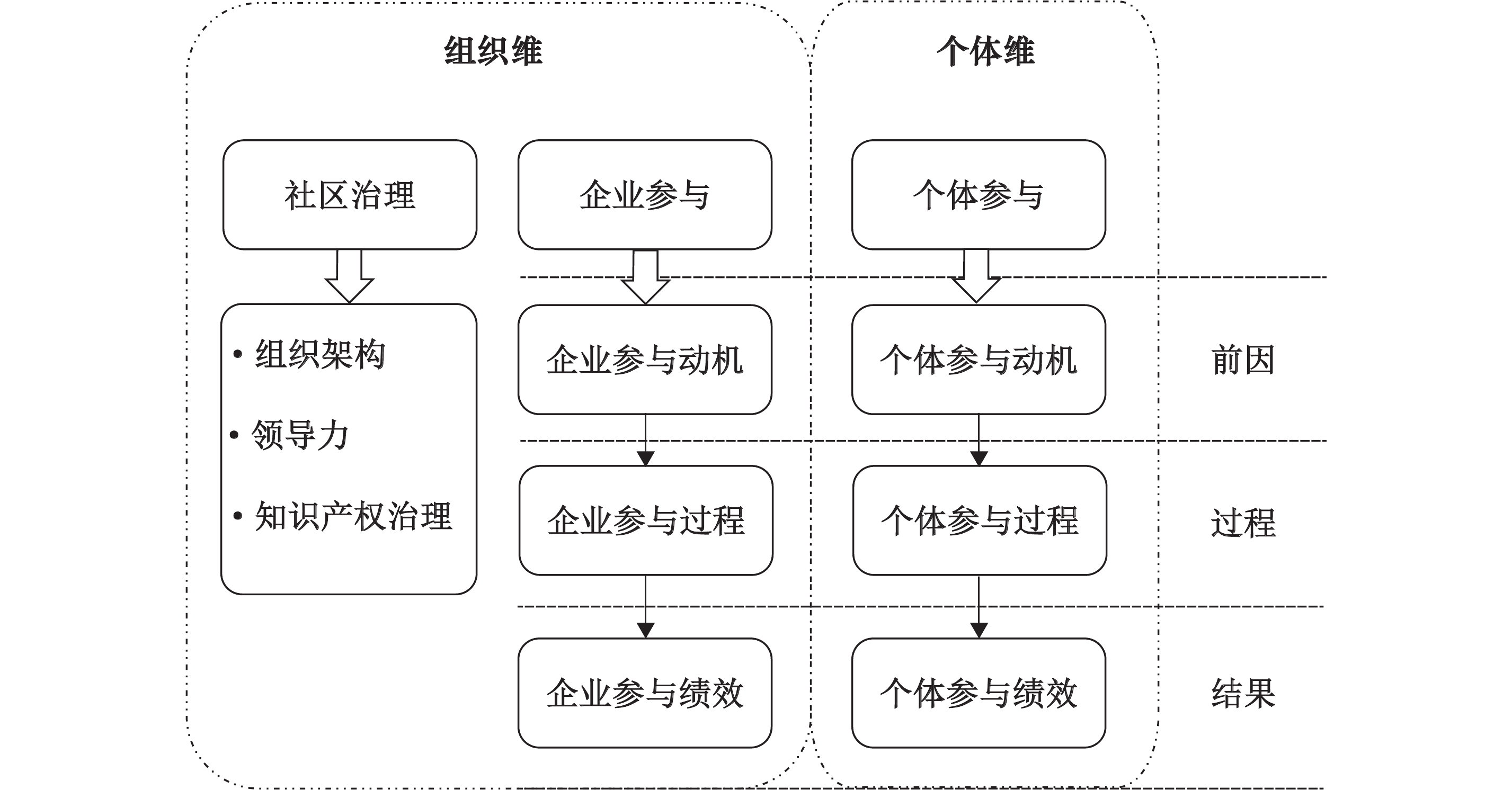

在阅读并总结归纳所有文献资料后,结合文献计量的分析结果,我们发现有关开源社区及其治理的研究焦点主要落在内外部两个方面:以O’Mahony、Fleming为代表的学者主要关注社区的内部治理问题,围绕权力形成与分配机制和共有知识成果保护手段两大议题,对组织治理架构、领导力、知识产权治理等展开了深入研究(对应关键词聚类分析结果中的“organization”“architecture”“centrality”“governance”“proprietary”“leadership”等);以Bonaccorsi、Dahlander为代表的学者则主要关注社区如何管理、协调商业组织和个人爱好者等外部主体的参与,并重点探究了个体参与动机和企业与社区的竞合关系(对应关键词聚类分析结果中的“firm”“developer”“motivation”“performance”“collaboration”“coordination”等)。考虑到社区、企业以及个体涉及两个层面的研究,本文提出了一个二维知识框架(见图3),旨在全面、系统地勾勒现有关于开源社区的知识轮廓,并整理知识区块间的逻辑关系,方便读者更好地理解、吸收。该研究框架由“个体维”和“组织维”两条主线构成,其中“组织维”又具体分为“社区治理”和“企业参与”内外部两个子维度。根据对社区内部治理相关文献的梳理,将“组织维”中的“社区治理”分解为“组织架构”“领导力”“知识产权治理”三个部分。按照“前因—过程—结果”的逻辑分析框架(杜占河和原欣伟,2017),将“组织维”中的“企业参与”和“个体维”中的“个体参与”切割为六个部分,分别探究企业与个体的参与动机、过程以及绩效。

|

| 资料来源:由CiteSpace直接生成。 图 2 2001—2019年间开源社区研究关键词时区图 |

(一)组织维:社区治理

1. 组织架构

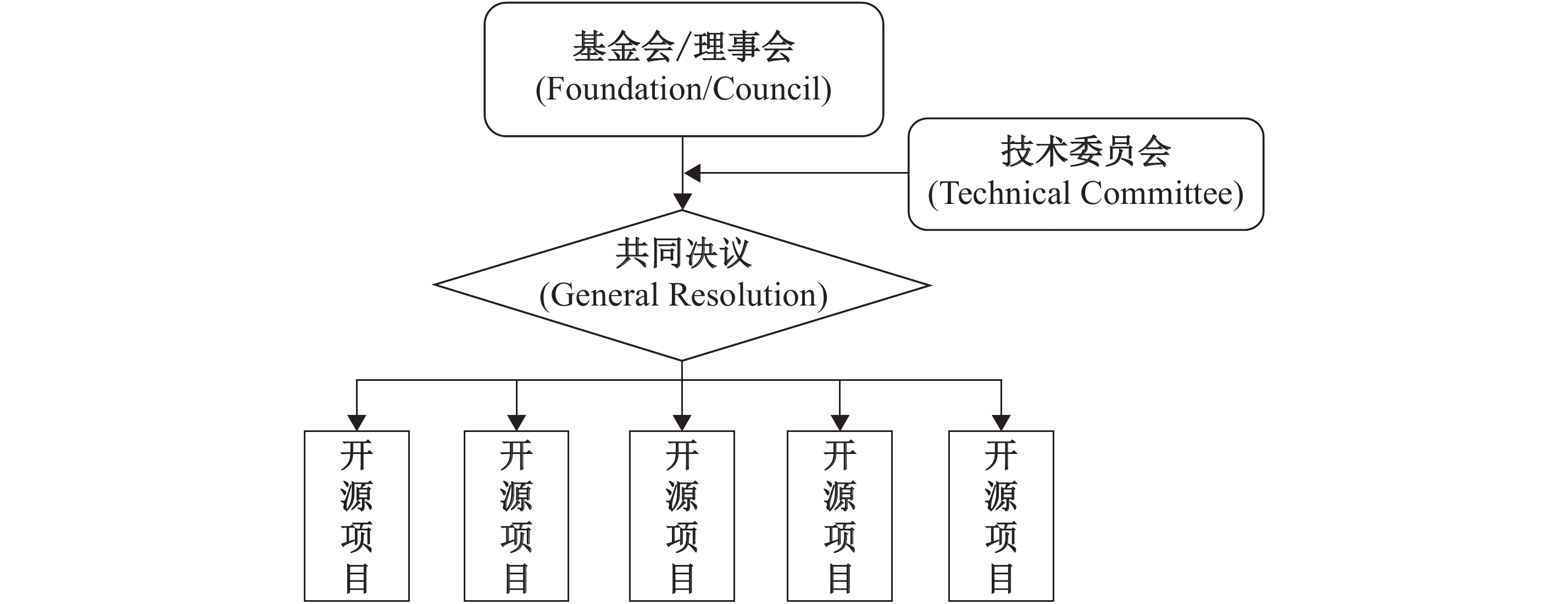

作为成员自愿发起的进行开源项目的共同开发、交流学习以及共同治理的网络平台,开源社区具有典型的自组织特征,经历了从无序到有序的自序过程(Fleming和Waguespack,2007)。多年来,大量研究已经证明,即使是从本质上就抵触专制统治的去中心化网络组织,也依然需要某种形式的治理机制来管理、协调各项人事活动,以维持组织存续(Harrison,1960),而那些过于追求民主以致未能形成权力分配机制的组织往往在面临复杂问题决策时陷入困境,加速组织死亡(Rothschild和Russell,1986)。这些特点都在开源社区的组织治理实践中得到验证:开发者表示,技术与知识的积累使得开源项目日趋复杂,而治理机制的缺位会严重阻碍项目的后期发展,使得各项开发活动难以有效对接(O’Mahony和Ferraro,2007)。因此,社区的存续与发展取决于用户的联合自治行为(Stewart和Gosain,2006;Stewart等,2006;von Krogh和von Hippel,2006),而要实现共同治理的目标,需要开源社区主动或被动地形成类似官僚制度的科层结构。同时,开源社区本身的开放性、民主性与协作性又决定了僵化的组织结构与过强的组织控制会反过来抑制社区的创造力,最终导致用户流失(Rashid等,2019)。在集权与分权之间寻找平衡点,就成为开源社区治理的关键,任何形式的权力都必须同时由民主赋能并受到义务约束(Adler,2001)。随着开源社区治理方式的不断演化,开源社区已形成了以自治性基金会或理事会为权力核心,以共同决议为民主决策手段,以技术委员会等分委会为联合监督机构,以开源项目或工作组为具体执行单元的正式组织架构(见图4)(Dahlander和Wallin,2006;陈大庆等,2011)。基金会或理事会本身不参与项目开发等技术性事务,而是更多承担包括方向把控、组织协调以及支持性服务等在内的治理任务,如OpenStack基金会通过举办开源基础设施峰会等各类活动来引导、链接用户,进而促进社区发展。开源社区治理结构的有效性使得越来越多的学者将社区尤其是开源社区视作是除市场和科层以外,第三种可行的组织和生产形式(Adler,2001)。

|

| 资料来源:作者根据文献资料整理。 图 3 开源社区的二维知识框架 |

2. 领导力

Weber(1978)认为,贤能治理(meritocracy)是组织在具备官僚体制的部分特征(如形成共同承认并遵守的权力分配机制)后的最终归宿,拥有强技术胜任力的个体更容易获得职位权力。开源社区亦是如此,精英领导是其常见的治理方式(Kogut和Metiu,2001;Lee和Cole,2003),用户所作出的贡献会影响到权力的最终分配(O’Mahony和Ferraro,2007),如Linux的创始人Linus Torvalds在他人的协助下开发出Linux内核(linux kernel),并以此赢得其他用户的尊重和信任,成为社区领袖。然而,对于开源社区这样的知识密集型组织,技术水平固然重要,但并不是决定领导力形成与分配的唯一标准。O’Mahony与Ferraro(2007)依托扎根研究方法,发现积极承担协调、控制等组织工作的社交型领导者更易赢得选举,建立核心领导力。del Rocío Martinez-Torres(2014)也提出,过度的开放会导致凝聚力的丢失和研究话题的分散,而社区经理人则可通过匹配社区战略与项目需求,协调开发者工作以及跟进问题解决进度等方式,使社区始终保持较高的用户凝聚力。此外,分散的地缘空间决定了社区用户只能以计算机为介导进行基于文本的交流,信任关系难以建立,更毋庸形成基于个人魅力和号召力的权力基础(Wellman等,1996)。而线下的面对面交流则有助于打破这一信任隔膜,帮助用户进入社区网络的权力中心(Fleming和Waguespack,2007)。随着开源产品的商业市场不断涌现,越来越多的企业和协会开始以赞助的形式举办贸易展览、专题会议等线下交流活动,为社区用户提供了更多的面对面互动的机会(O’Mahony,2002),开源社区领导力的形成与分配标准也因此加速由技术贡献向社交活动倾斜。

|

| 资料来源:作者根据文献资料整理。 图 4 开源社区组织架构 |

3. 知识产权治理

开源软件常常被描述为由私人生产的公共物品,具有消费的非排他性和效用的不可分割性,由开发者、企业、政府以及非营利组织共同开发与管理(Bessen,2006)。Olson(1971)认为,当共同努力的成果不具有排他性时,理性的个体行动者不会有充足的动机参与公共物品的生产。此外,社区知识交换活动也并非是对称的,后来的开发者可以采取搭便车的行为坐享前人的成果(Maurer和Scotchmer,2006)。然而,在开源社区,每天依然有成千上万的志愿者投入私人资源用于开源产品开发,并期望非贡献者同样能够享受到收益。基于此,von Hippel和von Krogh(2003)提出“私人—集体”(private-collective)的创新模型,认为“搭便车”并不能使用户获得开发过程带来的个体学习效应,且他人编写的代码并不能准确地满足自身的异质性需求。尽管开源软件的固有特征使得开发者仍保留部分排他性收益,但当以企业为代表的外部组织通过公共产品“私有化”的手段侵吞集体价值时,社区用户仍需要依靠知识产权保护机制来捍卫公有权益。

目前,开源社区主要的知识产权治理机制包括开源软件许可证协议(CLA)、规范性准则与法律制裁(如著佐权Copyleft)、商标注册以及委托非营利组织代管等(O’Mahony,2003;Dahlander和Wallin,2006)。而著佐权的来源——开源软件许可证协议被认为是开源社区知识资产最有力的治理机制,不仅赋予了社区高度的行动自由,更使其拥有了关于集体资源的永久版权,规避被企业侵占收益的风险(O’Mahony,2002;Butler等,2019)。根据协议内容,使用者被允许自由使用、散布和修改开源软件的同时,还需要将修改后的衍生作品用同等的授权方式释出以回馈社会(Mustonen,2003)。换言之,任何个人与集体不能对开源产品进行二次闭源。这类许可证的代表有GPL许可证、Mozilla许可证以及LGPL许可证等。此外,还存在一些限制条件较为宽松的协议,如BSD许可证、MIT许可证和Apache许可证等,允许包括企业在内的外部组织将解决方案或产品整合入社区提供的代码,并在修改完源码后闭源。

(二)组织维:企业参与

1. 企业参与动机

随着越来越多的技术密集型企业将建立或参与开源社区作为长期创新战略(Dahlander和Gann,2010;Greenstein和Nagle,2014),关于企业参与开源社区动机的研究也越来越完善。在对相关文献进行梳理后,我们提炼出了技术(technology)、组织学习(organizational learning)、合法性(legitimacy)以及经济(economics)四大关键要素(见表1)。在一定的技术距离下,与背景多元的开源社区用户合作将有益于创新想法的交换,进而大幅提升企业的创新速度,缩短产品的开发周期(Osterloh和Rota,2007;Dahlander和Magnusson,2008;Baldwin和von Hippel,2011)。Baum等(2000)、Faems等(2005),以及Nieto和Santamaría(2007)也提出研发伙伴的多样性正向作用于企业创新。另外,由于生产与消费的不可分割性(Toffler和Toffler,2007),社区开发者作为下游产品的直接使用者,对产品的缺陷和改进空间最为熟悉,因此与其合作开发的产品往往具有较高的质量(Bonaccorsi和Rossi,2006;Fitzgerald,2006;Bonaccorsi等,2007),并且能够满足用户的异质性需求(Franke和von Hippel,2003)。此外,开源还有助于加速技术标准的建立(Henkel,2006),进而提高产品的整合弹性与效率,防止供应商锁定(Munga等,2009)。在组织学习方面,参与开源社区有助于企业获得符合市场需求的知识和技能(Lakhani和von Hippel,2003;Andersen-Gott等,2012),并对中小型企业的经营思维、商业模式具有重要的塑形作用(Lundell等,2010)。由于客户高度重视基于开源代码开发出来的产品,与开源社区合作还有助于树立企业开放并包、拥抱前沿的正面形象,改善公共关系,提高外部合法性(Lerner和Tirole,2002;O’Mahony和Bechky,2008;Stam,2009),这一动机同样在新兴中小企业中更加强烈(Henkel,2006)。

| 一级分类 | 二级分类 | 相关研究 |

| 技术

(technology) |

开发速度 | Lerner和Tirole,2002;Osterloh和Rota,2007;Dahlander和Magnusson,2008;Baldwin和von Hippel,2011 |

| 开发质量 | Franke和von Hippel,2003;Fitzgerald,2006;Bonaccorsi和Rossi,2006;Bonaccorsi等,2007;Lundell等,2010 | |

| 技术标准 | Henkel,2006;Munga等,2009 | |

| 组织学习(organizational learning) | 知识和技能 | Lakhani和von Hippel,2003;Andersen-Gott等,2012 |

| 商业模式 | Lundell等,2010 | |

| 合法性

(legitimacy) |

企业形象

公共关系 |

Lerner和Tirole,2002;Henkel,2006;O’Mahony和Bechky,2008; Stam,2009 |

| 经济

(economics) |

开发成本 | Baldwin和von Hippel,2011 |

| 接受速度 | West,2003;Dedrick和West,2007;Kapoor和Agarwal,2017 | |

| 互补性产品或服务 | Lerner和Tirole,2002;Adner,2006;Alexy和Reitzig,2013;Boudreau和Lakhani,2013 | |

| 资料来源:作者根据相关文献资料整理。 | ||

除了技术、组织学习以及合法性要素,企业还受经济要素驱动。由于较少涉及基于契约的交易关系,用户自愿参与产品开发,加之开源社区提供了大量免费的代码、文件资料以及测试结果,因此与开源社区合作将极大地节省企业成本(Dalle和Jullien,2003;Baldwin和von Hippel,2011)。其次,开源将大幅提升产品被市场接受的速率,使发布企业在短期内积聚大量的免费用户(West,2003;Dedrick和West,2007;Kapoor和Agarwal,2017)。Teece(1986)认为,对于独占性机制较弱的产业,互补性资产(尤其是专用互补性资产)的所有权决定了最终的利润分配。因而,通过发布开源产品占领市场,抑制竞争,配合推出互补性产品(如硬件之于软件)或服务(如售后维修)以获取溢出的价值,成为企业参与开源社区的又一关键经济性动因(Adner,2006;Andersen-Gott等,2012;Alexy和Reitzig,2013;Boudreau和Lakhani,2013)。总体上讲,企业参与开源社区更多受经济要素驱动。

2. 企业参与过程

企业参与开源社区的过程逐渐成为新近的研究焦点,许多学者开始围绕企业与社区的竞合关系展开探究。通过对文献的梳理,我们归纳出了参与内容、参与强度、参与壁垒三个方面的主要内容。

参与内容方面,企业参与开源社区的内容主要包括委派专人参与开源项目,通过阅读社区工作档案与纪要来吸收技术知识、内化开源文化,参与社区管理以提升合法性(O’Mahony和Bechky,2008),及时对用户反馈尤其是关于企业开源产品的反馈做出响应,以及招募优质的技术人才等。除此之外,企业将参与开源社区作为创造和获取价值的手段,经济活动构成了企业参与的主要内容。在开源社区,智力成果归于集体而非个人,较少存在传统意义上的正式分配机制(Fleming和Waguespack,2007)和基于契约的权益保障机制(Ågerfalk和Fitzgerald,2008;Boudreau和Lakhani,2009),交易标的与交付时间难以明确。因而通过出售开源产品以直接获利并不可行。Dyer和Singh(1998)、Shin和Lee(2019)主张企业可以利用互补性资产来创造关系租金,进而获取利润。在此基础上,有学者提出开源社区有潜质成为企业创新过程中的互补性资产,企业通过向开源社区和开源软件的用户提供互补性产品或服务,间接获取溢出的价值(Adner,2006;Andersen-Gott等,2012;Alexy和Reitzig,2013;Boudreau和Lakhani,2013),开源社区上的软件开发活动也因此被有意限制在非差异化的核心功能上,企业后续通过提供互补性增值服务创收(Riehle,2011)。

商业模式与产品架构决定了企业参与开源社区的强度不尽相同。根据对开源社区及其产品的依赖程度,参与企业可具体分为专门围绕开源软件开展经营业务的“纯正玩家”(pure play FOSS company)和仅将开源软件作为部分业务的软件行业在位者(incumbent)(Dahlander,2007;Munga等,2009)。前者将开源作为生存与发展的基石,形成了适应开源社区的商业模式(Dahlander,2007),代表性企业包括Red Hat、Canonical、Helix Code和VA Linux等;后者将开源作为进入细分市场和防止垄断的手段,本身仍以专营性付费软件的开发为核心(Dedrick和West,2007;Kapoor和Agarwal,2017),代表性企业包括IBM、微软、谷歌以及SAP等。由于缺乏组织资源(Klepper,2002),专营开源软件的企业需要依托开源社区来实现其价值主张,开源社区的健康状态甚至决定了此类企业的存亡(Shaikh和Levina,2019)。而为将开源社区建设成为可自平衡的生态系统,开源软件企业不仅会向开源社区用户提供提炼、封装等增值性服务,还会采取项目赞助等方式来维系社区发展,并通过推广以Linux为首的开源产品与技术,发展开源文化,创造并获取市场价值(Munga等,2009)。因此,开源软件企业参与开源社区的强度显著高于仅将开源软件作为部分业务的软件行业在位者。除此之外,企业参与强度还受知识产权禀赋(Dahlander和Magnusson,2005)、技术领域(Bessen,2006)、软件成熟度以及企业与开源社区在知识和专长领域的平衡性影响(Butler等,2019)。

参与壁垒方面,追求私人利益的企业与追求公共利益的社区在社会互动过程中存在诸多冲突,双方在思想观念、组织结构以及价值主张等方面大相径庭(O’Mahony,2002)。因此,企业参与开源社区面临高进入壁垒。如Dahlander和Wallin(2006)基于GNOME社区的研究结果显示,附属于企业的身份标签会显著降低个体获得高声望的可能性。为打破参与壁垒,企业常常通过输送全职开发者以提升社区创新质量的方式建立合法性(Schaarschmidt等,2015),并鼓励员工积极承担非全职人员所不愿承担的文书与协调工作,以获得核心领导地位,引导社区开源项目的发展方向。此外,企业的业务模式和要素禀赋也会影响参与壁垒的高低,专营开源软件的企业比仅将开源软件作为部分业务的在位企业更容易得到社区的接纳和重要项目的授权(Dahlander和Wallin,2006),而在同样的业务模式下,拥有大量软、硬件专利的企业进入开源社区的门槛相对较低(Fosfuri等,2008)。

3. 企业参与绩效

相较于参与动机和参与过程,开源社区与企业绩效尤其是创新绩效之间的关系仍有待进一步考证,相关研究较为匮乏,尚未形成系统且收敛的研究结论。作为高新技术企业,软件企业常常面临金融资源匮乏(Carpenter和Petersen,2002)和内部能力不足(Colombo和Piva,2008)等问题。内外部资源的匮乏极大地限制了软件企业的研发范围与研发强度,进而抑制其创新绩效。然而,尽管有学者提出,相较于生产不能形成自有知识产权的技术产品的企业,风险投资更加偏好那些持有大量专利的软件企业(Mann和Sager,2007),但有研究显示,与开源社区合作将显著提升外部资本的投资意向(Piva等,2012),进而有效解决软件企业面临的“财源”问题。分析认为,由于开源产品受到用户的高度认可,与开源社区合作能为软件企业对外合作提供背书作用,进而改善企业在投资人中的印象。除了解决“财源”问题,与开源社区合作还有助于解决企业的“人事”问题。开源社区本身就是一个巨大的人才库,而通过在开源社区以近乎为零的显性成本招揽高水平技术人才,企业的内部研发能力将得到大幅提升(Baron和Hannan,2002;Baron,2010)。契约在社区活动中的缺位还使企业的雇佣模式得以丰富,企业可以根据内嵌于源代码中的作者声明(declaration of authorship)搜寻满足自身需要的技术人才,通过建立基于项目或任务的雇佣关系,实现灵活且经济的人事投资(Lepak和Snell,2002)。此外,通过扮演社区“协调人”,企业能够以较低的成本吸收、拼凑散落于社区的想法、人员等碎片性创新资源,配合有助于隐性知识转移与吸收的线下互动手段,使创新绩效获得显著提升(Fowler等,2004;Dahlander和Magnusson,2008)。

除了探讨开源社区对企业人力、资本以及技术等创新要素的影响,也有学者就参与开源社区与企业创新绩效之间的直接关系展开研究。Piva等(2012)发现那些与开源社区展开深入合作的企业展示出了更优的创新绩效。Stam(2009)提出并验证了社区参与和企业创新绩效之间存在倒U形关系,企业需要在发展内部技术能力与建立外部合作关系之间找寻平衡(Grand等,2004)。Sims和Seidel(2017)则证明社区参与有益于企业的渐进式创新。

(三)个体维:个体参与

1. 个体参与动机

学界关于个体用户参与开源社区的动机进行了全面而深入的研究(Butler等,2019),个体参与动机构成了开源社区研究框架的重要部分。在梳理前人研究的基础上,我们将个体参与开源社区的动机总结归纳为经济要素(economics)、思想观念要素(ideology)和个人学习要素(individual learning)三类(见表2)。其中经济性动机又具体可分为短期经济补偿(monetary compensation)和长期职业发展两类(career path)。调查显示,支持许多用户做出持续性贡献的背后是一定的经济补偿(Lerner和Tirole,2002;Hertel等,2003),而这类用户多为代表企业利益的全职开发者,围绕来源企业的项目需求,执行企业意志,参与开源社区活动成为他们工作的一部分,隶属于商业企业成为他们的典型标签。此外,Lerner和Tirole(2002)提出存在一种信号激励机制,认为在开源社区展示技术水平或承担管理责任,有助于用户提高在劳动市场上的价值,进而获得更多潜在的就业机会(Holmström,1999;Hann等,2013;Riehle,2015)。

| 一级分类 | 二级分类 | 相关研究 |

| 经济

(economics) |

短期经济补偿 | Lerner和Tirole,2002;Hertel等,2003 |

| 长期职业发展 | Holmström,1999;Lerner和Tirole,2002;Dahlander和Wallin,2006;Hann等,2013;Riehle,2015 | |

| 思想观念(ideology) | 自我认同

提高归属感 |

Wasko和Faraj,2005 |

| 利他主义

互利互惠 |

Raymond,1999;Hertel等,2003;Bock等,2005 | |

| 个人学习(individual learning) | 学习知识 | Lakhani和von Hippel,2003 |

| 提升技能水平 | Lussier,2004;Dahlander和Magnusson,2005 | |

| 应用前沿技术 | Dahlander和Magnusson,2005 | |

| 获得程序稳健性反馈 | Raymond,1999 | |

| 挑战技术难题 | Lakhani等,2003;Hertel等,2003 | |

| 资料来源:作者根据相关文献资料整理。 | ||

除了经济要素,有学者认为还存着诸如社交因素等非功利性动机,并且这类动机往往扮演着更为重要的角色(Dahlander和Magnusson,2005)。我们将非功利性动机进一步分解为思想观念要素(ideology)和个人学习要素(individual learning)。通过在开源社区展示技术专长,并为他人答疑解难,用户可以赢得尊重和社群地位,进而实现个人价值,提高自我认同(Wasko和Faraj,2005)。此外,提高归属感、利他主义(altruism)、互利互惠等同样构成重要的思想观念要素(Raymond,1999;Bock等,2005)。受开源社区的亚文化属性决定,思想观念一直被视为用户参与的核心动力机制(Hertel等,2003)。个人学习方面,用户参与开源社区的动机包括学习知识(Lakhani和von Hippel,2003)、打磨技能(Lussier,2004)、应用前沿技术(Dahlander和Magnusson,2005)、获得程序稳健性反馈(Raymond,1999)以及挑战技术难题(Hertel等,2003;Lakhani 等,2003)等。

2. 个体参与过程

关于个体用户参与过程的研究同样较为全面,参考企业参与过程,我们类似地梳理出了参与内容、参与频率以及参与壁垒三个方面,作为本节的论述重点。Butler等(2019)将用户于开源社区的活动内容总结为故障报告、功能完善(Mockus等,2002)、疑难解答(Lakhani和von Hippel,2003)以及社区或项目治理(Butler等,2019)。在此基础上,我们将用户参与内容提炼总结为技术型和社交型两类,其中技术型内容又可具体分为开发(development)、增强(enhancement)和维护(maintenance)。在技术经理的协调下,用户或围绕开源项目进行新代码的开发,或回应其他用户关于产品完善的需求,在源项目的基础上开发新功能,实现产品增强(Gamalielsson和Lundell,2014)。除了开发新产品、新功能,对现有产品或系统的维护成为社区开发者最为高频的活动,庞大的观测者基数极大地提升了功能故障和系统漏洞被识别、报告以及修复的概率和速度(O’Mahony和Ferraro,2007)。社交型内容方面,以疑难解答的形式进行知识交流与传播是用户尤其是非开发者用户的日常活动(Lakhani和von Hippel,2003)。此外,由于开源社区具有典型的自组织特征,联合自治成为参与者表达集体身份认同和实现权力置换的重要手段。

Dahlander和Wallin(2006)认为用户的来源特征或进入目的将影响其参与频率。代表企业利益的全职开发者往往比单纯的爱好者更加活跃:一方面,作为链接社区与企业的技术经纪人(Hargadon和Sutton,1997),他们既拥有企业提供的优势资源,又拥有充足的时间与精力;另一方面,因为社区本身就对企业“势力”心存芥蒂,而要打破质疑以更好地融入社区创新活动,来自企业的开发者就必须通过积极承担责任来建立合法性(Wenger和Snyder,2000)。Lakhani和Wolf(2005)的研究结果显示,受企业赞助的开发者花费在开源社区的时间是兴趣爱好者所用时间的两倍,由此验证了上述观点。此外,其他诸如个体技术水平、社区治理水平等要素同样会影响用户的参与频率。

由于软件开发是一种知识密集型活动,对相关领域的知识、经验以及强化学习具有一定的要求(Waterson等,1997),因此用户参与开源社区同样面临较高壁垒(Maruping等,2019)。随着开源代码的不断积累与完善,社区项目日趋复杂,以致只有少数始终保持高度活跃的开发者能够完全理解软件架构,进而有效地贡献代码,新入者很难跟上项目进度(Kohanski,1998)。Baldwin和Clark(2000)提出代码的模块化(modularization)有助于提高项目的透明性和可操作性,进而降低贡献壁垒。Emurian等(2000)认为对不同编程语言的掌握能力也会限制用户的参与深度,因而支持性设施的完善与否(如是否支持多种编程语言)也会影响用户贡献壁垒。此外,用户的专业领域以及“见面礼”(如优质代码)等都会影响其参与的难度(von Krogh等,2003)。

3. 个体参与绩效

相较于其他模块,有关个体参与开源社区绩效的研究较为稀疏,且多聚焦于个体所依附的项目绩效上。尽管现有关于参与动机的研究部分阐明了开源社区所能给用户带来的预期收益,但这些激励性因素究竟如何作用于用户个人绩效,仍有待进一步研究论证。在此基础上,Ke和Zhang(2009)提出并验证了由目标承诺与努力强度构成的任务努力对内部动机、外部动机、社会认同、意识形态四个驱动因素与个人绩效关系的中介作用。此外,Chen等(2017)基于一手问卷数据的研究发现,用户的参与动机、社会网络、文化认同以及创新意愿与能力等前因要素通过影响社区知识分享来间接作用于项目绩效,认为知识分享至少在匹配生产者与用户需求、产生学习效应以及吸引更多开发者三个方面有助于创新绩效的提升。Ghapanchi和Aurum(2012)借鉴Teece等(1997)提出的动态能力理论视角,验证了社区用户的两大关键能力——故障修复(维护)与功能改进(增强)对项目绩效的正向作用。此外,其他诸如用户数量、用户结构、用户经验(Hahn和Zhang,2005)以及沟通质量(Stewart和Gosain,2006)等要素均被证明存在对项目绩效的正向影响。

五、结论与未来研究展望(一)研究结论

在追溯源起与界定概念的基础上,通过将开源社区与其他在线社区进行对比,我们首先从知识产权、创新距离以及价值主张三个维度提炼并总结了开源社区的独特性,进而定位研究边界。此后,借助软件CiteSpace对样本文献进行计量分析,对开源社区研究主题的变迁进行了梳理,发现开源社区新兴研究领域的出现呈前紧后松之势,主要研究话题在前期不到八年的窗口期内密集涌现。在开源社区相关概念提出的初期,学者大多聚焦于构建在无法取得与开发贡献相称的经济补偿的背景下,用户参与开源社区的动力机制,并在此后围绕权力形成与分配机制和共有知识成果保护手段两大议题,对包括组织结构、知识产权在内的社区治理展开了研究。同时,学界对社区与企业二元关系的研究也经历了从关注竞争到强调合作的重心转移,并重点围绕企业参与过程展开研究,以期构建多元主体参与甚至治理的社区—企业合作模式,调和二者源于组织本质的意识性与制度性冲突。

通过构建以“组织维”和“个体维”为核心分析层次的二维知识框架,本文还对社会科学尤其是管理学领域内研究开源社区的成果进行了系统的梳理与呈现。研究发现,在内部治理方面,开源社区具有典型的自组织特征,已从最初的无政府状态转变为如今的准科层化治理,并最终形成以自治性基金会或理事会为核心的治理结构。而随着线下会议等各类互动场景的不断涌现,社区领导力的形成与分配标准也加速由技术贡献向社会资本倾斜。同时,为保护集体知识成果,开源社区已形成了以开源软件许可证协议为核心,规范性准则和委托第三方组织等多种手段并举的知识产权治理机制。在外部参与方面,企业参与开源社区主要受经济要素驱动,个体则主要受思想意识要素驱动。尽管企业与个体在参与形式上有所差别,双方在融入社区过程中均面临一定的参与壁垒,且该壁垒的高低受参与者来源特征影响,但参与开源社区对企业绩效与个体绩效的提升均有所帮助。

(二)管理启示

考虑到开源社区正逐渐由个体联合自治转变为受商业组织主导的现实背景(Fitzgerald,2006),本文的贡献不仅停留在对现有关于开源社区的理论、知识的梳理与归纳上,更表现在为开放创新、数字创新背景下企业参与甚至自建开源社区以获取开源经济的红利提供启示。

第一,作为由用户自愿发起的虚拟网络组织,开源社区往往通过设立基金会或理事会等形式对社区用户及其创新行为施以有别于市场、科层以及网络的弱强度治理(Demil和Lecocq,2006),僵化的组织结构和过强的组织控制会抑制社区的创新绩效(Rashid等,2019)。因此,当企业意图进入社区的权力中心并影响社区的决策制定时,相较于形成基于契约或股权的治理关系,选择诸如委托第三方(如开源基金会)等间接的控制方式是更为适宜的。即使是对由企业自行发起的开源社区,为维持社区的创新活力,企业仍应采取列席基金会或理事会的形式,利用投票这一民主决策手段,与其他参与者共同就社区的重大事项作出决策,而不是将自身纵向排列于社区组织架构的顶端。

第二,研究发现社区领导力的形成与分配标准正加速由技术贡献向社交活动倾斜。因此,为提高自身在开源运动中的可视性和在开源社区中的合法性,进而更好地建立核心领导力,企业除了向开源社区输送全职开发人员以提升社区创新产出的效率外,还应积极参与甚至主办以开源为主题的线下活动(如由中国开源软件推进联盟举办的开源中国开源世界高峰论坛等),使代表自身利益的用户借助在这些活动中由来源企业赋予的话语权优势,深度嵌入社区人际网络,通过扮演社区经理人等协调性角色来建立核心领导力,进而更好地满足企业的利益诉求。

第三,企业参与开源社区主要受经济要素驱动,与之相比较,个人参与开源社区的核心动力机制是包括自我认同、归属感、利他主义以及互利互惠等在内的思想观念要素(Hertel等,2003),而也正是这些强调透明、自由、民主的思想观念造成了开源社区与企业在社会互动过程中的诸多冲突,使得将技术闭源以独占创新成果的后者面临来自前者的高认知合法性压力。在此背景下,为更好地融入社区创新活动,获得散落于社区的优质创新资源,企业可将开源整合入自身产品体系和技术架构,并有选择地将开源文化中的部分要素有机嵌入组织的使命与愿景,以此构建“开源身份标签”,通过在组织行为、符号上展现出对开源的认同,消除开源社区关于其身份的芥蒂。如IBM就将开源产品和开源技术作为自身商业模式的重要构成,并曾数次在其开发者大会上为开源运动站台,由此最终在开源社区建立了高度的认知合法性。

(三)未来研究拓展

在把握现有研究脉络与关键逻辑框架的基础上,我们主要围绕开源社区如何管理、协调企业与个体的参与过程这一核心议题,提出四个未来值得深入拓展的研究方向。

首先,从最初的纯“无政府”状态转变为准制度化管理,开源社区经历了自序过程(von Hippel,2006;Fleming和Waguespack,2007)。但制度化甚至科层化管理并不意味着社区组织形式的变迁和意识形态的改变,社区仍对以逐利为根本目的的企业心存芥蒂(Shaikh和Levina,2019)。然而,在开源社区实现准制度化管理后,企业的介入至少在管理方式上并不会带来本质改变。在此背景下,开源社区对企业的抵制究竟是源于制度冲突还是观念抵触?今后的研究应予以适当关注。

其次,尽管企业与开源社区的二元关系已成为开源社区研究的焦点,但现有研究大多采用简单的二分法来探究企业与社区之间的关系,较少关注不同企业的异质性特征对二者关系的影响,如同样受利益驱动,诸如Red Hat、SuSE等专营开源软件的企业在社区就享有较高的接纳度,其员工更有可能进入社区网络的中心位置。那么社区对此类企业的接纳究竟是源于能力认同(开源软件企业能够提供更加专业的互补性服务),还是意识认同(将开源软件企业视为“自己人”)?因此,关注企业的异质性特征对其与社区关系的影响,是未来可以参考的研究方向。

同时,现有研究较少关注社区所处的技术领域及其对企业进入壁垒的影响。Butler等(2019)研究发现,以CloudStack 和OpenStack 为代表的云计算社区驻有大量的企业开发者从事关键技术的联合攻关活动。据此我们推断,不同技术领域的创新活动对外部资源的依赖程度不尽相同,如嵌入式系统或软件的开发就强调硬件与软件的协同性与整合性,对硬件质量与实验环境的要求较为苛刻。此外,其他诸如云计算引擎、游戏开发引擎以及3D建模软件等也都高度依赖优质的外部资源,需要强大的算力作支撑。那么对于围绕上述领域开展创新活动的开源社区,企业的进入门槛是否会适当降低?需要学界通过展开适当研究予以回答。

最后,随着具有企业背景的开发者比例不断提高,企业所带来的技术与人力资源使得社区的创新速度不断加快。而在企业与社区深入融合的背景下,企业的身份标签是否依然会限制高投入、高贡献的个体用户进入社区网络的权力中心?此外,开源社区如何协调执行企业意志的全职开发者与维护社区利益的兴趣爱好者不同的参与过程,企业又如何解决由个体用户意识形态错配带来的委托—代理问题(Henkel,2009;Daniel等,2018),学界都应给予一定关注。

| [1] | 陈大庆, 胡燕菘, 叶兰. 图书馆开源社区持续发展模式研究[J]. 图书馆学研究, 2011(15): 51–55. |

| [2] | 任伶. 在线开放创新社区的知识共享影响因素及发展途径研究[J]. 情报科学, 2019(9): 48–53. |

| [3] | Alexy O, Reitzig M. Private-collective innovation, competition, and firms’ counterintuitive appropriation strategies[J]. Research Policy, 2013, 42(4): 895–913. |

| [4] | Andersen-Gott M, Ghinea G, Bygstad B. Why do commercial companies contribute to open source software?[J]. International Journal of Information Management, 2012, 32(2): 106–117. |

| [5] | Bonaccorsi A, Rossi C. Comparing motivations of individual programmers and firms to take part in the open source movement: From community to business[J]. Knowledge, Technology & Policy, 2006, 18(4): 40–64. |

| [6] | Boudreau K J, Lakhani K R. Using the crowd as an innovation partner[J]. Harvard Business Review, 2013, 91(4): 60–69, 140. |

| [7] | Chen X H, Zhou Y, Probert D, et al. Managing knowledge sharing in distributed innovation from the perspective of developers: Empirical study of open source software projects in China[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2017, 29(1): 1–22. |

| [8] | Dahlander L. Penguin in a new suit: A tale of how de novo entrants emerged to harness free and open source software communities[J]. Industrial and Corporate Change, 2007, 16(5): 913–943. |

| [9] | Dahlander L, Gann D M. How open is innovation?[J]. Research Policy, 2010, 39(6): 699–709. |

| [10] | Dahlander L, Magnusson M. How do firms make use of open source communities?[J]. Long Range Planning, 2008, 41(6): 629–649. |

| [11] | Dahlander L, Magnusson M G. Relationships between open source software companies and communities: Observations from nordic firms[J]. Research Policy, 2005, 34(4): 481–493. |

| [12] | Dahlander L, Wallin M W. A man on the inside: Unlocking communities as complementary assets[J]. Research Policy, 2006, 35(8): 1243–1259. |

| [13] | Daniel S L, Maruping L M, Cataldo M, et al. The impact of ideology misfit on open source software communities and companies[J]. MIS Quarterly, 2018, 42(4): 1069–1096. |

| [14] | del Rocío Martinez-Torres M. Analysis of activity in open-source communities using social network analysis techniques[J]. Asian Journal of Technology Innovation, 2014, 22(1): 114–130. |

| [15] | Demil B, Lecocq X. Neither market nor hierarchy nor network: The emergence of bazaar governance[J]. Organization Studies, 2006, 27(10): 1447–1466. |

| [16] | Fleming L, Waguespack D M. Brokerage, boundary spanning, and leadership in open innovation communities[J]. Organization Science, 2007, 18(2): 165–180. |

| [17] | Fosfuri A, Giarratana M S, Luzzi A. The penguin has entered the building: The commercialization of open source software products[J]. Organization Science, 2008, 19(2): 292–305. |

| [18] | Gamalielsson J, Lundell B. Sustainability of open source software communities beyond a fork: How and why has the libreoffice project evolved?[J]. Journal of Systems and Software, 2014, 89: 128–145. |

| [19] | Ghapanchi A H, Wohlin C, Aurum A. Resources contributing to gaining competitive advantage for open source software projects: An application of resource-based theory[J]. International Journal of Project Management, 2014, 32(1): 139–152. |

| [20] | Greenstein S, Nagle F. Digital dark matter and the economic contribution of apache[J]. Research Policy, 2014, 43(4): 623–631. |

| [21] | Hann I H, Roberts J A, Slaughter S A. All are not equal: An examination of the economic returns to different forms of participation in open source software communities[J]. Information Systems Research, 2013, 24(3): 520–538. |

| [22] | Henkel J. Selective revealing in open innovation processes: The case of embedded linux[J]. Research Policy, 2006, 35(7): 953–969. |

| [23] | Henkel J. Champions of revealing—the role of open source developers in commercial firms[J]. Industrial and Corporate Change, 2009, 18(3): 435–471. |

| [24] | Lundell B, Lings B, Lindqvist E. Open source in swedish companies: Where are we?[J]. Information Systems Journal, 2010, 20(6): 519–535. |

| [25] | Lv B, Qi X G. Research on partner combination selection of the supply chain collaborative product innovation based on product innovative resources[J]. Computers & Industrial Engineering, 2019, 128: 245–253. |

| [26] | Maruping L M, Daniels S L, Cataldo M. Developer centrality and the impact of value congruence and incongruence on commitment and code contribution activity in open source software communities[J]. MIS Quarterly, 2019, 43(3): 951–976. |

| [27] | O'Mahony S. Guarding the commons: How community managed software projects protect their work[J]. Research Policy, 2003, 32(7): 1179–1198. |

| [28] | O'Mahony S, Bechky B A. Boundary organizations: Enabling collaboration among unexpected allies[J]. Administrative Science Quarterly, 2008, 53(3): 422–459. |

| [29] | O'Mahony S, Ferraro F. The emergence of governance in an open source community[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(5): 1079–1106. |

| [30] | Osterloh M, Rota S. Open source software development—just another case of collective invention?[J]. Research Policy, 2007, 36(2): 157–171. |

| [31] | Piva E, Rentocchini F, Rossi-Lamastra C. Is open source software about innovation? Collaborations with the open source community and innovation performance of software entrepreneurial ventures[J]. Journal of Small Business Management, 2012, 50(2): 340–364. |

| [32] | Rashid M, Clarke P M, O’Connor R V. A systematic examination of knowledge loss in open source software projects[J]. International Journal of Information Management, 2019, 46: 104–123. |

| [33] | Schaarschmidt M, Walsh G, von Kortzfleisch H F O. How do firms influence open source software communities? A framework and empirical analysis of different governance modes[J]. Information and Organization, 2015, 25(2): 99–114. |

| [34] | Shaikh M, Levina N. Selecting an open innovation community as an alliance partner: Looking for healthy communities and ecosystems[J]. Research Policy, 2019, 48(8): 103766. |

| [35] | Shin H W, Lee S H. Firm resource stock, resource complementarity, and the heterogeneity in resource value[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2019, 36(3): 661–686. |

| [36] | Sims J, Seidel V P. Organizations coupled with communities: The strategic effects on firms engaged in community-coupled open innovation[J]. Industrial and Corporate Change, 2017, 26(4): 647–665. |

| [37] | Stam W. When does community participation enhance the performance of open source software companies?[J]. Research Policy, 2009, 38(8): 1288–1299. |

| [38] | von Hippel E, von Krogh G. Open source software and the “private-collective” innovation model: Issues for organization science[J]. Organization Science, 2003, 14(2): 209–223. |