2021第43卷第1期

2.东北师范大学 商学院,吉林 长春 130012

2.Business School, Northeast Normal University, Changchun 130012, China

2017年由阿米尔•汗主演的印度电影《摔跤吧!爸爸》内地票房突破12亿元大关,创下国内非好莱坞进口片最高纪录。该影片根据真人真事改编,讲述了前印度摔跤冠军马哈维亚培养自己女儿成为世界冠军的故事。影片中,马哈维亚严厉与温柔交织的父亲形象给观众留下了深刻的印象。马哈维亚赋予女儿勇气去挑战传统世俗的偏见,同时又给予女儿精神上的安全感——让她知道父亲一直在背后支持她。从组织行为学角度分析,影片中的马哈维亚正是一位典型的安全基地型领导。事实上,类似的领导行为在现代企业组织中并不鲜见。提到格力,大多数人第一时间就会想到董明珠,想到她在广告里的那句话“让世界爱上中国造”。作为格力的掌门人,“铁娘子”董明珠在日常工作中对员工的言行要求极为严格,要求员工以超过99分以上的卓越标准要求自己。然而在铁血管理的背后,她亦有温情的一面。董明珠曾许诺给格力员工一人一套房,曾为被打质检员打抱不平,也曾为意外身亡的员工给予天价赔偿款等。董明珠通过这些举措为格力员工提供了一个安全港,激发了他们乐于创新、勇于创新的精神。这也是为什么董明珠可以带领格力从当初年产量不到两万台的空调小厂,发展壮大为全球行业领先企业。

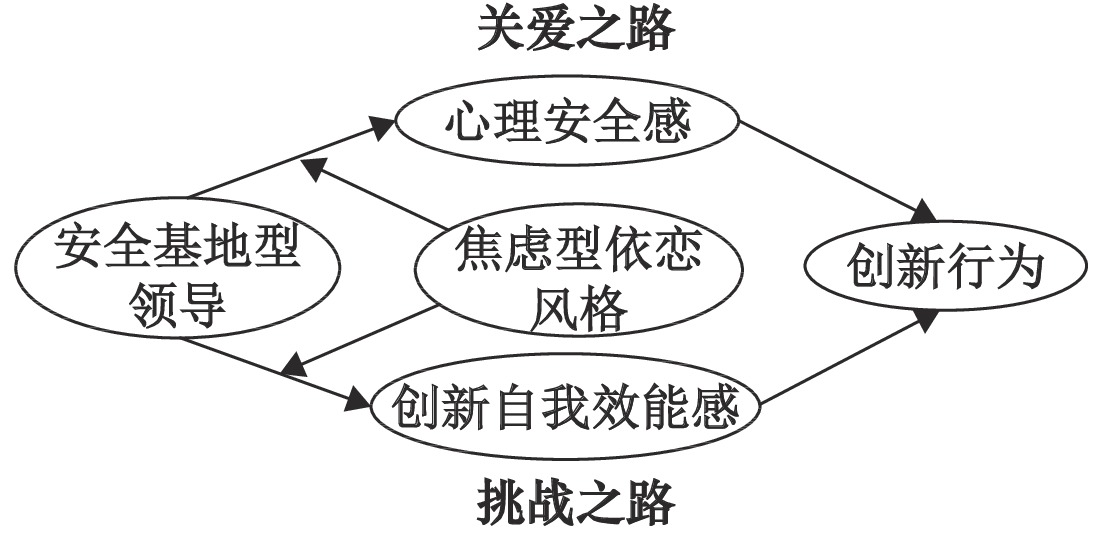

安全基地型领导(secure base leadership)是组织心理学家乔治•科尔里瑟等结合依恋理论在2017年出版的《从关爱到挑战:领导力提升新路径》一书中正式提出的全新概念。安全基地型领导是一种通过向下属提供安全基地,从而使他们勇于探索、承担风险和寻求挑战的领导行为。目前,由于安全基地领导力研究在组织行为学领域刚刚兴起,所以实证研究依然凤毛麟角。虽然,Wu和Parker(2017)首次开展了相关实证研究,并证明领导为员工提供的安全基地支持(secure base support)可以显著促进员工的主动性行为,但其研究仍存在以下不足。首先,他们在研究中对主动性行为进行测量时将其视作一个高阶范畴,即将建言行为、主动担责行为、创新行为和问题预防行为作为一个整体构念进行测量。这使得我们无法从其研究结论中清晰得出安全基地型领导对一些具体员工行为的作用机制和边界条件。例如,我们无法从其研究中得出安全基地型领导影响员工创新行为的具体作用路径以及两者之间的权变因素。这不利于安全基地型领导的理论构建,也无法为企业管理者提供切实可行的实践指导。其次,虽然他们识别出了角色宽度自我效能感和自主性动机这两个中介变量,但无论是在理论分析还是实证检验阶段他们都仅是从单一的心理视角切入,并没有将两种心理机制进行综合考虑。单一视角不仅不利于深入揭示安全基地型领导的作用机制,甚至还可能会导致参数估计偏差(方杰等,2014)。为弥补上述不足,本研究在现有研究基础上,构建了安全基地型领导影响员工创新行为的双重中介模型。首先,之所以选择创新行为作为结果变量,一方面,本研究认为作为个体探索活动的一种主要表现形式,员工的创新行为会更好地诠释安全基地型领导的作用效果;另一方面,在当今急迫呼唤创新的社会环境下,帮助管理者有效激发员工的创新活力也是时代发展赋予国内学者的重要责任和使命。其次,本研究将心理安全感和创新自我效能感作为两种心理认知因素同时纳入分析框架,并通过比较两个中介变量的相对效果强度,深入揭示安全基地型领导影响员工创新行为的内部机制以及各变量发挥作用的大小。根据依恋理论,安全基地型领导提供的安全基地支持能够激活员工的行为系统,促使其更多地从事探索性的活动。具体来看,安全基地型领导的两个核心要素是关爱和挑战,并通过实现“关爱”与“挑战”的平衡,成为下属的“安全基地”。一方面,安全基地型领导对下属的关爱可以帮助其与下属建立起情感纽带(emotional bond),以为其提供被保护感和安全感,即心理安全感的提升(乔治•科尔里瑟等,2017);另一方面,安全基地型领导对下属的挑战又可以打开下属的心灵之眼(mind’s eye),以赋予其勇于探索和寻找挑战的勇气,即创新自我效能感的提升(乔治•科尔里瑟等,2017)。最后,本研究选取员工的焦虑型依恋风格,考察其对安全基地型领导与上述两个中介变量关系的影响。根据依恋理论,作为一种较为稳定的人格特征,焦虑型依恋风格的个体强烈恐惧被遗弃,渴望被保护。因此,高焦虑型依恋风格个体普遍具有较强的获得依恋对象支持和亲近的动机,其安全依恋系统也更容易被激活(张晓露和陈旭,2014)。也就是说,焦虑型依恋风格员工的心理认知更容易受到安全基地型领导行为的影响。

本研究的理论贡献表现在:第一,过去已有不少学者探讨了领导风格与创新行为之间的关系,但由于安全基地领导力研究在组织行为学领域刚刚兴起,因此对安全基地型领导与员工创新行为之间关系的研究极少。本研究聚焦于安全基地型领导这一领导形式,证明了其对员工创新行为的促进作用,这不仅推动了安全基地型领导的理论构建,还丰富了员工创新前因的理论研究。第二,本研究从依恋理论视角出发,通过引入心理安全感和创新自我效能感,全面揭示了安全基地型领导影响员工创新行为的心理机制。这不仅丰富了依恋理论在组织行为学研究领域的应用,而且还完善了安全基地型领导对员工创新行为的作用机制研究。第三,本研究通过引入焦虑型依恋风格证实了其能够促进安全基地型领导对员工心理安全感的正向影响,从而进一步厘清了安全基地型领导有效性的边界条件。

二、理论基础与假设推演(一)安全基地型领导与员工创新行为

安全基地这个词最早由“依恋理论之父”Bowlby提出。他将安全基地作为依恋理论的核心要素,提出若孩子知道有一个在其需要时可以返回的安全基地,那么这将促使其更加积极地探索外面的未知世界(Bowlby,1982)。随着依恋理论逐渐被应用于组织研究,学者们发现领导可以为下属提供安全基地,能够鼓励和支持他们探索新经验(Fraley和Shaver,2000)。安全基地型领导是一种通过向下属提供安全基地支持,从而使他们勇于探索、承担风险和寻求挑战的领导行为,其两个核心要素为关爱和挑战(乔治•科尔里瑟等,2017)。Wu和Parker(2017)在研究中将这两个高阶维度进一步划分成三个低阶维度,即可利用性(availability)、成长激励(encouragement of growth)和无为而治(noninterference)。可利用性体现了当下属需要时领导能够给予其支持和帮助的程度;成长激励体现了领导能够鼓励下属追求个人目标,实现自我发展的程度;无为而治体现了领导能够对下属进行有效授权的程度(Wu和Parker,2017)。

与传统的领导风格不同,安全基地型领导强调“关爱”与“挑战”的平衡,通过成为下属的安全基地来激活其依恋系统,从而显著提高下属的安全感、力量感和探索意愿(乔治•科尔里瑟等,2017)。作为个体探索活动的一种表现形式,创新行为是指个体在工作中提出创造性的想法或对策并努力将这些想法付诸实践的行为(Scott和Bruce,1994)。现有研究表明,领导力作为组织环境的一个重要方面,是影响员工创新的关键要素之一(屠兴勇等,2016)。因此,本研究推测安全基地型领导对员工创新行为具有显著的预测效果。具体来看,首先,安全基地型领导表现出的可利用性特征,能够为下属提供创新所需的资源,减少其对创新失败的恐惧,增强他们开展创新活动的勇气(Feeney和Van Vleet,2010)。其次,安全基地型领导表现出的成长激励特征,有助于改善下属的心智模式,激发他们的创新潜能和创新激情(Feeney和Van Vleet,2010)。最后,安全基地型领导表现出的无为而治特征,一方面能让员工感受到自信心和自主性,帮助他们提出并实施自己的创新想法;另一方面,能提高员工对工作产出的责任感,促使他们寻找更加有效的方式和方法来完成工作(Feeney和Van Vleet,2010)。基于以上分析,本研究提出如下假设:

H1:安全基地型领导会促进员工的创新行为。

(二)安全基地型领导通过心理安全感对员工创新行为的影响

基于以上对安全基地型领导与创新行为相关关系的探讨,本研究提出安全基地型领导对员工的关爱可以帮助其与下属建立起情感纽带,以提升下属的心理安全感,进而促进其创新行为。心理安全感(psychological safety)是指个体在工作中自由地表达时,无需担心受到负面影响的主观感知(顾建平等,2019)。个体在组织中实施某一行为之前,首先会评估此行为可能带来的风险(罗瑾琏等,2016)。对于具有较高风险性和不确定性的创新行为而言,员工只有在感知到安全保障的前提下才会做出此类行为(王永跃,2015)。较高的心理安全感有助于降低员工对实践创新想法的风险感知(如受到斥责、边缘化、惩罚等),提高他们的创新意愿,相比之下,缺乏安全感会使员工将更多精力投入到习惯性而非创造性工作中(张勇和龙立荣,2013)。已有研究证明员工心理安全感对创新行为具有显著的预测作用(吕霄等,2018)。

在组织内部,领导行为是个体心理安全感最有力的预测变量,即员工的心理安全感很大程度上依赖于领导者对他们的影响(Tynan,2005)。根据依恋理论,我们推断安全基地型领导的关爱要素能够帮助其追随者阻断大脑对恐惧和威胁的关注,为其提供创新所需的被保护感和支持感,进而提升他们的心理安全感(Bowlby,1982)。具体来看,首先,安全基地型领导把对员工的关爱放在比工作更为优先的位置来考虑,这会使下属感觉到自己被组织所接纳、认可和赏识,进而促进其工作安全感的提升(乔治•科尔里瑟等,2017)。其次,安全基地型领导倾向于倾听和提问,而非告知和主张,即通过平等对话和交流的方式来解决工作中遇到的问题,这有助于消除组织内部的权力壁垒,提升员工的心理安全感(乔治•科尔里瑟等,2017)。最后,安全基地型领导通过提供明确的冒险机会来鼓励下属积极探索、大胆创新(乔治•科尔里瑟等,2017)。这会对下属产生两种心理暗示:一是在创新过程中当自己陷入困境时,领导会出现在自己的身边,并提供有用的知识、经验和方法来帮助自己顺利开展创新活动(王朝晖,2018)。二是即使自己在创新过程中遭遇失败,也不会受到领导的批评和责罚,仍然会得到领导的理解和支持(王朝晖,2018)。这两种心理暗示无疑会增加员工践行创新想法时的心理安全感知。综上所述,我们认为安全基地型领导可以通过增强下属的心理安全感来为下属提供“敢为人先”的心理环境,从而促进其创新行为。因此,本研究提出如下假设:

H2:安全基地型领导通过提升员工的心理安全感进而激发其创新行为。

(三)安全基地型领导通过创新自我效能感对员工创新行为的影响

接下来本研究提出安全基地型领导对下属的挑战可以打开下属的“心灵之眼”,激发下属的创新自我效能感,进而促进其创新行为。创新自我效能感(creative self-efficacy)是指个体对自己是否具有实施创新行为的能力与信心的评价,反映了个体对自身完成创造性任务的信念或信心,是创新行动模型中的重要动机因素(Tierney和Farmer,2002)。创新自我效能感包含效能预期和结果预期,效能预期指个体对完成某一创新行为能力的期望,而结果预期指个体对某一创新行为导致某一结果的期望(杨晶照等,2011)。一般来说,高创新自我效能感个体对自身的创新思维和创新能力自信水平较高,对控制周围环境具有信心,因此往往更愿意自发地主动投入到创造性的工作活动中。即使在创新过程中遭遇阻碍,高创新自我效能者也能采用问题聚焦的处理策略来进行积极应对,从而实现创新目标(丁贺等,2018)。现有研究证明创新自我效能感是员工创新行为稳定的前因变量(丁贺等,2018)。

领导风格作为一种重要的组织情境因素,对员工创新自我效能感具有重要影响(雷星晖等,2015)。根据依恋理论,我们推断安全基地型领导的挑战要素能够帮助其追随者建立新的心智模式,增强其完成创新任务的信念和信心,进而提升他们的创新自我效能感。具体来看,首先,安全基地型领导通过转变下属的思维取向来提升个体的创新结果预期。个体在决定是否实施创新行为之前,会理性评估预期收益和潜在成本(丁贺等,2018)。安全基地型领导善于将他人的心灵之眼引向积极的方向,帮助他们将注意力从危险、恐惧和挫败等消极因素转向奖励、机遇和获益等积极因素,让他们相信自己的创新行为在将来合适的时候会得到上级的回报,这种思维取向的转变有助于提升个体的创新结果预期(乔治•科尔里瑟等,2017)。其次,安全基地型领导通过改善下属的自我能力认知来提升个体的创新效能预期。个体在实施创新行为之前,还会对自身解决问题的能力与资源约束等条件进行评估(屠兴勇等,2016)。一方面,安全基地型领导善于发现和激发员工可能看不到或不相信的自身潜能,加强员工对自身创新能力的认知,进而提升他们的创新自我效能感。另一方面,安全基地型领导可以通过有效授权,使员工感知到更多的资源控制力,相信自己能够创造性地完成工作任务(乔治•科尔里瑟等,2017)。综上所述,我们推断除了通过心理安全感这一条心理认知路径外,安全基地型领导还可能通过另一条心理认知路径——创新自我效能感——来影响员工的创新行为。因此,本研究提出如下假设:

H3:安全基地型领导通过提升员工的创新自我效能感进而激发其创新行为。

(四)焦虑型依恋风格对安全基地型领导作用效果的强化作用

在前面本研究讨论了安全基地型领导情境下员工的依恋系统激活对自身心理和行为造成的影响。然而,我们不能否认在相同的领导情境下,拥有不同个人特质的员工会产生不同的心理认知反应。例如,雷星晖等(2015)发现员工的防御型调节倾向越突出,谦卑型领导对其心理安全感的影响越强。Newman等(2017)验证出主动性人格可以正向调节服务型领导对领导—部署交换关系质量的影响。因此本研究推断员工的某些个人特质也可能影响安全基地型领导情境下员工依恋系统的激活过程,即某些个人特质会对安全基地型领导与员工认知反应之间的关系产生权变影响。依恋风格是一种较为稳定的人格特质,其形成和发展出现在个体与其主要照顾者的早期互动过程中(曾恺等,2015)。它是个体内部工作模型的外在表现形式,包括个体对自我、依恋对象和环境的充分表征,会对依恋启动过程产生影响(李彩娜等,2013)。现有研究表明员工的依恋风格不仅对上下级之间的人际互动形式和质量起着重要作用,而且影响自身对外部环境的信息加工过程(李彩娜等,2013)。目前,学术界普遍认可Hazan和Shaver(1987)的划分方式,将依恋风格分为焦虑型依恋风格、安全型依恋风格和规避型依恋风格。安全型依恋风格个体普遍具有较高的安全依恋水平,表现出对自我和他人的积极评价。在自我认知上,他们拥有更高的自尊和能力感,对自我的描述也更肯定和清晰(Wu,2009)。在对他人的认知上,安全型依恋风格个体的态度更加积极、更容易信任他人、更容易感受到安全感(Dykas和Cassidy,2011)。也就是说,安全型依恋风格的个体本身就具有较高的心理安全感和自我效能感。因此,本研究认为即使面对安全基地型领导,安全型依恋风格员工的心理安全感和创新自我效能感也不容易得到显著的提升。相反,不安全型依恋风格个体(规避型依恋和焦虑型依恋风格)的安全依恋系统很容易被启动,即不安全型依恋个体更容易受到依恋对象的激活,表现出安全依恋的一系列积极表征,如消除威胁和提升安全感等(Mikulincer和Shaver,2007)。已有学者通过实验室操作方式证明了在安全依恋启动下,非安全型依恋风格个体的消极情绪和认知均会显著减小,更多表现出安全依恋风格的特点(Mikulincer等,2011)。然而,在真实的组织环境中,规避型依恋风格的员工害怕亲近或依赖,倾向于独自工作,回避与领导者进行交流(Hazan和Shaver,1987)。因此,他们可能不容易感知到领导提供的安全基地支持,自身的安全依恋系统亦不容易被激活。与之不同,焦虑型依恋风格员工普遍具有较强的获得依恋对象支持和亲近的心理诉求,试图通过不断靠近他人来获得爱与安全感(张晓露和陈旭,2014)。他们非常在意与领导的亲密关系,也渴望得到领导的关注和认可,倾向于主动向领导者寻求支持(杨琴,2017)。同时,由于焦虑型依恋风格员工对组织内部的社会信息也非常敏感,因此其心理认知更容易受到安全基地型领导行为的影响(张晓露和陈旭,2014)。已有研究也证明了员工的焦虑型依恋风格对领导的安全基地支持与员工角色宽度自我效能感之间的关系起到增强作用(Wu和Parker,2017)。据此,本研究推断焦虑型依恋风格员工更容易受到安全基地领导力的影响,进而产生更强的心理安全感和创新自我效能感。具体来看,首先,焦虑型依恋风格员工会强烈恐惧自己被领导拒绝和抛弃(张晓露和陈旭,2014)。这使得他们更容易从领导者的支持性应答中获得依恋安全感,从而缓解自身的无助感和脆弱感,即心理安全感提升(钟歆等,2017)。其次,焦虑型依恋风格员工容易将自我评价、自我价值与领导的反馈联系起来(钟歆等,2017)。这使得他们更容易将领导者的积极反馈看成“被重视”的信号,进而降低对自身创新能力的怀疑,即创新自我效能感提升(Wu和Parker,2017)。所以,本研究推测安全基地型领导给予的关爱与挑战,会显著提升焦虑型依恋风格员工的心理安全感和创新自我效能感。因此,本研究提出如下假设:

H4a:员工的焦虑型依恋风格强化了安全基地型领导对其心理安全感的影响作用,即员工的焦虑型依恋倾向越高,安全基地型领导对其心理安全感的影响越强。

H4b:员工的焦虑型依恋风格强化了安全基地型领导对其创新自我效能感的影响作用,即员工的焦虑型依恋倾向越高,安全基地型领导对其创新自我效能感的影响越强。

综上所述,本研究的理论模型如图1所示。

|

| 图 1 理论模型 |

(一)被试和取样

本研究的数据收集时间为2018年3月至2018年5月,调查对象为北京(21.7%)、上海(15%)、广州(13.3%)、辽宁(50%)等地的60家国内企业的员工。选取的企业成立时间均在三年以上,涉及制造业(50%)、IT业(36.7%)和服务业(13.3%)。企业类型包括国有企业(8.3%)、私有企业(76.7%)和中外合资企业(15%)。我们事先通过内部关系找到每个企业中的“联络人”,委托他们邀请6名本单位的同事参加本次调研,并承诺他们每次认真填写完问卷后会获得5元的报酬。我们通过微信向每位“联络人”发放问卷链接,并由他们转发给本研究的被试。为了尽可能避免同源偏差变异的问题,本研究采用了三阶段追踪研究设计,即分别在三个不同的时间段收集核心变量的资料和数据。在时间点1,我们要求被试填写自变量和调节变量,共360位企业员工填写了问卷,删除部分不合格的问卷后,得到342份有效问卷,问卷有效率为95%。在一个月后的时间点2,我们向上述342名员工发放了第二份问卷,要求他们填写中介变量,最后回收有效问卷321份,有效率为93.9%。在一个月后的时间点3,我们向上述321名员工发放了第三份问卷,要求他们填写因变量和个人背景信息,最后回收有效问卷303份,有效率为94.4%。我们在每一轮的问卷中要求被试提供电话号码的后六位和出生日期,以匹配前后三次问卷。经过逐一匹配,最终获得有效问卷290份。从样本的结构来看,男性200人,女性90人。25岁及以下员工120人,26—39岁员工60人,40—49岁员工64人,50岁及以上员工46人,各占41.3%、20.7%、22.1%和15.9%。在受教育程度方面,本科及以下占样本总数的75.5%,硕士及以上占24.5%。

(二)测量工具

本研究对于所使用的英文量表,采用了翻译—回译的方式来确保量表的内容效度。问卷以李克特5点量表测量,1为“完全不符合”,5为“完全符合”。

1. 安全基地型领导。采用Wu和Parker(2017)编制的3维度9题项测量量表。典型题项如:“当我面对棘手的工作任务时,上级能给予我建议和帮助”“我的上级鼓励我自行决定工作方式”等。该量表在本研究中的Cronbach’s α为0.83。

2. 焦虑型依恋风格。采用Wu和Parker(2017)编制的4题项测量量表。典型题项如:“我时常担心别人并不是真的爱我”“我时常担心别人不愿跟我在一起”等。该量表在本研究中的Cronbach’s α为0.78。

3. 心理安全感。采用景保峰(2012)编制的单维度6条目测量量表。代表条目如:“工作中公开地说出自己的想法是安全的”“工作中,即使我提出了不同的意见,也不会有人指责我”等。该量表在本研究中的Cronbach’s α为0.81。

(4)创新自我效能感。采用Tierney和Farmer(2002)编制的单维度4题项量表。典型题项如:“我可以想办法使其他人的创意更完善”“我擅长贡献新的创意”等。该量表在本研究中的Cronbach’s α为0.79。

5. 创新行为。采用Scott和Bruce(1994)开发的单维度6条目测量量表。代表条目如:“为了实现新想法、我会制定合适的计划和规划”“我总是寻求应用新的流程、技术与方法”等。该量表在本研究中的Cronbach’s α为0.80。

6. 控制变量。本研究借鉴已有研究的做法将控制变量设置为年龄、性别、受教育程度和工龄等,工龄指员工在当前企业中的工作年限(雷星晖等,2015)。

(三)同源偏差检验与验证性因子分析

本研究借鉴已有研究的做法进行了同源偏差检验与验证性因子分析(刘淑桢等,2019)。首先,采用Harman单因子检验方法,将问卷中五个因子的所有条目一起做因子分析。结果表明,在未旋转时得到的第一个主成分占到的载荷量是25.21%,未占到总变异解释量的一半,说明同源偏差问题得到了较好的控制。接下来,利用Mplus7.4对五个构念进行了验证性因子分析,以确保各变量之间具有良好的判别效度(如表1所示)。除了已有的基准模型之外,本研究还假设了四个备选模型。如表1所示,五因子模型的各项拟合度明显优于其他备选模型,这说明了五因子模型的判别有效性。

| 模型 | 所含因子 | χ2 | df | χ2/df | CFI | TLI | RMSEA |

| 五因子模型 | SBL/PS/CS/IB/AAS | 548.936 | 358 | 1.533 | 0.927 | 0.917 | 0.043 |

| 四因子模型 | SBL/PS+CS/IB/AAS | 831.289 | 362 | 2.296 | 0.819 | 0.797 | 0.067 |

| 三因子模型 | SBL/PS+CS+IB/AAS | 933.09 | 365 | 2.556 | 0.781 | 0.757 | 0.073 |

| 二因子模型 | SBL+PS+CS+IB/AAS | 1113.624 | 367 | 3.034 | 0.713 | 0.682 | 0.084 |

| 单因子模型 | SBL+PS+CS+IB+AAS | 1273.378 | 368 | 3.460 | 0.652 | 0.616 | 0.092 |

| 注:SBL表示安全基地型领导;PS表示心理安全感;CS表示创新自我效能感;IB表示创新行为;AAS表示焦虑型依恋风格。 | |||||||

(一)描述性统计及相关性分析

如表2所示,安全基地型领导分别与创新行为(r = 0.310,p < 0.01)、心理安全感( r = 0.391,p < 0.01)和创新自我效能感( r = 0.187,p < 0.01)显著正相关。创新行为分别与心理安全感( r = 0.521,p < 0.01)和创新自我效能感( r = 0.358,p < 0.01)显著正相关。以上结果为本研究的假设提供了初步的支持,同时H1也得到了验证。

| 变量 | M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1.性别 | 1.310 | 0.463 | ||||||||

| 2.年龄 | 2.124 | 1.122 | 0.258** | |||||||

| 3.受教育程度 | 2.710 | 0.929 | −0.176* | −0.005 | ||||||

| 4.工龄 | 4.097 | 2.194 | 0.239** | 0.566** | −0.069 | |||||

| 5.安全基地型领导 | 3.667 | 0.732 | −0.040 | 0.197** | −0.005 | −0.125* | ||||

| 6.心理安全感 | 3.540 | 0.636 | −0.082 | −0.020 | −0.102 | 0.025 | 0.391** | |||

| 7.创新自我效能感 | 3.524 | 0.636 | 0.051 | −0.036 | 0.019 | −0.015 | 0.187** | 0.156** | ||

| 8.创新行为 | 3.089 | 0.764 | −0.042 | −0.022 | −0.102 | 0.039 | 0.310** | 0.521** | 0.358** | |

| 9.焦虑型依恋风格 | 3.516 | 0.793 | 0.025 | −0.048 | 0.111 | −0.014 | −0.324** | −0.371** | −0.244** | −0.377** |

| 注:***表示p < 0.001,**表示p < 0.01,*表示p < 0.05。 | ||||||||||

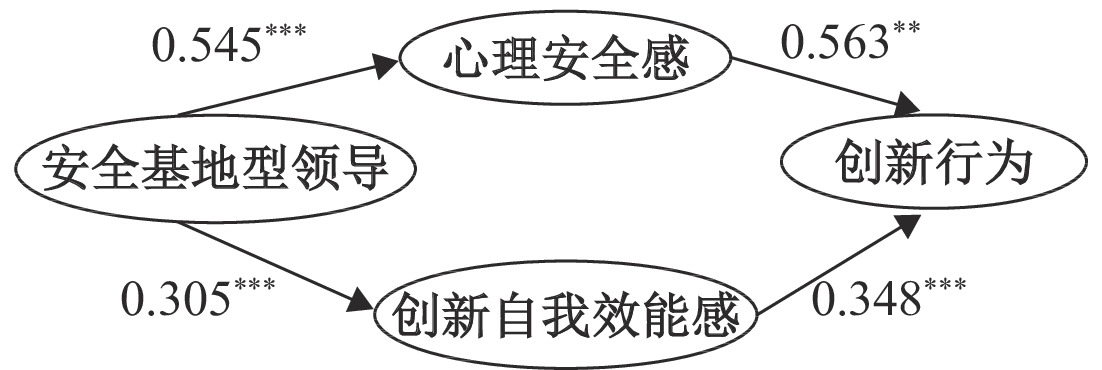

(二)多重中介效应模型检验

我们借鉴了Preacher和Hayes(2008)的建议采用路径系数乘积法检验本研究的多重中介模型。首先,我们分别检验了部分中介模型和完全中介模型的拟合度。如表3所示,部分中介模型和完全中介模型的拟合度指标较为理想。接下来,我们根据温忠麟等(2004)提出的方法,采用嵌套模型的似然比检验对两个模型的拟合度进行了比较,即当150 ≤ N ≤ 500,p < 0.005时,判定两模型存在显著差异。本研究样本量为 N = 290,故当p < 0.005时,可认为部分中介模型和完全中介模型存在显著差异。如 表3所示,Δχ2 = 6.323,df = 1,p = 0.012 > 0.005,所以可以推断部分中介模型和完全中介模型不存在显著差异。按照前人学者的建议,本研究将采用更为精简的模型,即完全中介模型(如 图2所示)(李永鑫等,2014)。

|

| 图 2 完全中介模型的路径系数 |

| χ2 | df | χ2/df | CFI | TLI | RMSEA | Δχ2(Δdf) | |

| 部分中介模型 | 474.995 | 261 | 1.820 | 0.911 | 0.898 | 0.053 | |

| 完全中介模型 | 481.318 | 262 | 1.837 | 0.909 | 0.896 | 0.054 | 6.323(1) |

为了更直观分析各中介变量所起到的作用,本研究采用Bootstrap方法进行中介效应估计和检验。如表4所示,安全基地型领导→心理安全感→创新行为的间接效应为0.307,偏差校正的CI为[0.218,0.391]。安全基地型领导→创新自我效能感→创新行为的间接效应为0.106,偏差校正的CI为[0.052,0.184]。以上间接效应的置信区间均不包含0,间接效应显著,H2和H3得到了验证。如表4所示,心理安全感的中介效应占总中介效应的74.33%,创新自我效能感的中介效应占总中介效应的25.67%。并且,我们通过对比两个中介效应值发现,心理安全感的中介效应显著大于创新自我效能感的中介效应,两者的效应值存在显著差异(效应差为0.201,CI为[0.154,0.245])。

| 路径 | 效应值 | 标准误差 | 下限 | 上限 |

| 路径1(安全基地型领导→心理安全感→创新行为) | 0.307 | 0.053 | 0.218 | 0.391 |

| 路径2(安全基地型领导→创新自我效能感→创新行为) | 0.106 | 0.052 | 0.052 | 0.184 |

| 路径差(路径1–路径2) | 0.201 | 0.046 | 0.154 | 0.245 |

| 间接效应(Total) | 0.413 | 0.057 | 0.316 | 0.504 |

| 注:Bootstrap样本次数设定为1000次,置信区间水平设置为95%。 | ||||

(三)调节效应检验

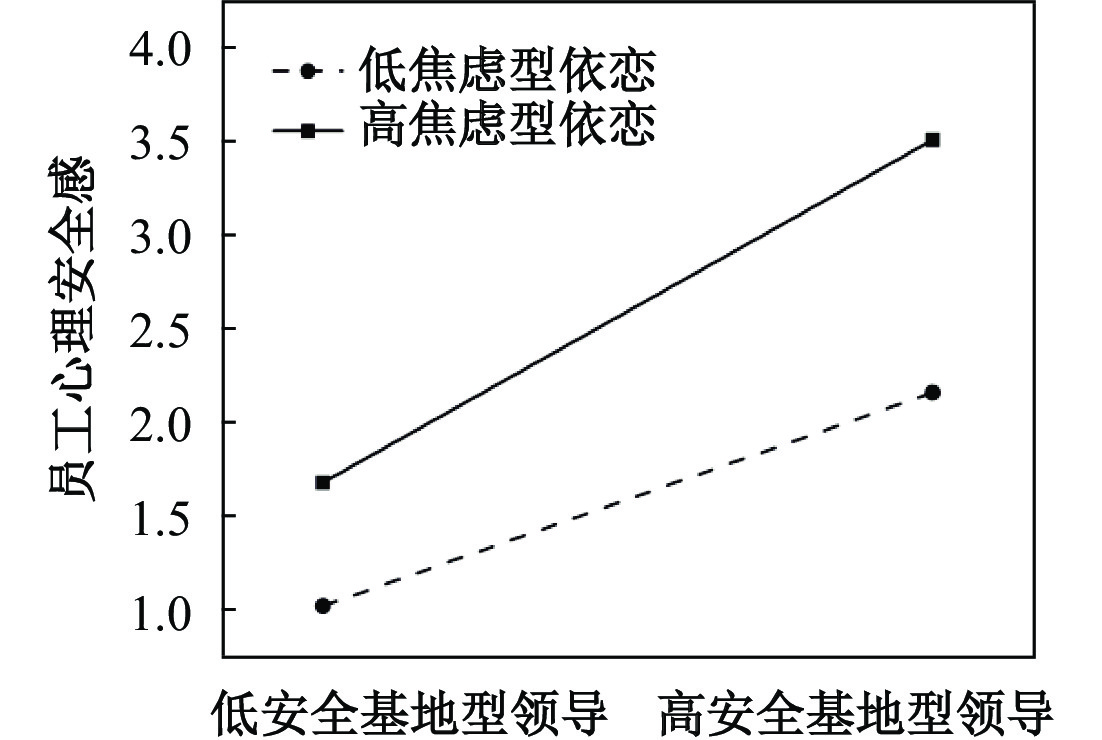

如表5所示,安全基地型领导与员工焦虑型依恋风格的交互项对于员工的心理安全感具有显著的影响(β = 0.134,p < 0.05),H4a得到了验证。然而,根据模型6显示,安全基地型领导与员工焦虑型依恋风格的交互项对于员工的创新自我效能感不具有显著的影响( β = 0.075,p > 0.05),H4b没有得到验证。调节效应不显著也说明了“关爱之路”和“挑战之路”可能是两条独立的路径,两个中介变量之间不会相互影响,不存在链式中介效应。

| 心理安全感 | 创新自我效能感 | 创新行为 | ||||||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 | 模型8 | 模型9 | 模型10 | |

| 性别 | −0.151

(−1.924) |

−0.13

(−1.711) |

−0.124

(−1.653) |

0.100

(1.182) |

0.118

(1.417) |

0.121

(1.455) |

−0.111

(−1.081) |

−0.105

(−1.076) |

−0.022

(−0.255) |

−0.142

(−1.541) |

| 年龄 | −0.028

(−0.750) |

0.008

(0.228) |

0.006

(0.152) |

−0.012

(−0.291) |

−0.029

(0.715) |

−0.031

(−0.755) |

−0.032

(−0.655) |

0.007

(0.146) |

−0.009

(−0.204) |

0.011

(0.254) |

| 受教育程度 | −0.077* (−2.044) |

−0.056

(−1.542) |

−0.045

(−1.240) |

0.025

(0.607) |

0.042

(1.045) |

0.048

(1.195) |

−0.090

(−1.828) |

−0.084

(−1.803) |

−0.042

(−0.998) |

−0.093* (−2.113) |

| 工龄 | 0.017

(0.900) |

0.019

(1.014) |

0.021

(1.151) |

0.000

(−0.006) |

0.001

(0.059) |

0.003

(0.124) |

0.026

(1.028) |

0.025

(1.050) |

0.016

(0.727) |

0.025

(1.111) |

| 安全基地型领导 | 0.350*** (7.343) |

0.274*** (5.585) |

−0.221

(−1.120) |

0.161** (3.120) |

0.096

(1.789) |

−0.181

(−0.830) |

0.330*** (5.557) |

0.138* (2.375) |

0.269*** (4.712) |

|

| 焦虑型依恋风格 | −0.202*** (−4.509) |

−0.574*** (−3.820) |

−0.172** (−3.500) |

−0.381* (−2.289) |

||||||

| 安全基地型领导×焦虑型依恋风格 | 0.134* (2.590) |

0.075

(1.312) |

||||||||

| 心理安全感 | 0.546*** (8.209) |

|||||||||

| 创新自我效能感 | 0.376*** (5.810) |

|||||||||

| R2 | 0.178 | 0.233 | 0.251 | 0.040 | 0.080 | 0.086 | 0.018 | 0.113 | 0.284 | 0.207 |

| ΔR2 | 0.055 | 0.018 | 0.040 | 0.006 | 0.095 | 0.171 | 0.094 | |||

| 注:***表示p < 0.001,**表示p < 0.01,*表示p < 0.05,括号内的数值为 t值。 | ||||||||||

接下来,本研究通过绘制交互效应图,清晰说明焦虑型依恋风格在安全基地型领导和员工心理安全感关系中的调节作用。将焦虑型依恋风格分为高、低两个程度(均值加减一个标准差)。如图3所示,焦虑型依恋水平越高,安全基地型领导对员工心理安全感的正向作用越会得到加强。因此,焦虑型依恋风格在安全基地型领导与员工心理安全感之间发挥正向调节作用。

|

| 图 3 调节效应图 |

(四)稳健性检验

为了验证心理安全感和创新自我效能感中介效应的稳健性,我们利用层次回归分析法再次进行检验。由表5中的模型1可知,安全基地型领导对心理安全感具有正向影响(r = 0.350,p < 0.001)。由模型9可知,心理安全感显著正向影响创新行为( r = 0.546,p < 0.001)。同时,安全基地型领导对创新行为的正向影响依然显著( r = 0.138,p < 0.05)。因此,心理安全感在安全基地型领导和创新行为之间起到部分中介作用,H2再次得到验证。由模型4可知,安全基地型领导对创新自我效能感具有正向影响( r = 0.161,p < 0.01)。由模型10可知,创新自我效能感显著正向影响创新行为( r = 0.376,p < 0.001)。同时,安全基地型领导对创新行为的正向影响依然显著( r = 0.269,p < 0.001)。因此,创新自我效能感在安全基地型领导和创新行为之间起到部分中介作用,H3再次得到验证。接下来,本研究采用SPSS宏程序PROCESS来检验焦虑型依恋风格调节效应的稳健性。本研究在控制性别、年龄、受教育程度和工龄后,分别选取了焦虑型依恋风格的低(平均数减一个标准差)、中(平均数)以及高(平均数加一个标准差)三个水平。安全基地型领导对心理安全感的直接效应值及其95%Bootstrap置信区间如 表6所示。具体来看,随着焦虑型依恋风格取值的增加,直接效应值也随之增加,H4a再次得到验证。

| 焦虑型依恋风格 | 直接效应值 | 标准误差 | Bootstrap下限 | Bootstrap上限 |

| M-SD | 0.143 | 0.070 | 0.005 | 0.282 |

| M | 0.249 | 0.500 | 0.151 | 0.347 |

| M+SD | 0.354 | 0.058 | 0.241 | 0.469 |

| 注:M表示均值,SD表示标准差,Bootstrap样本数为1000。 | ||||

(一)研究结论

1. 安全基地型领导会促进员工的创新行为。安全基地领导力研究在组织行为学领域刚刚兴起,其影响效果的研究仍处于起步阶段。本研究再次证明了安全基地型领导对员工主动性行为的促进作用,增加了这一结论的可靠性和说服力。并且,本研究通过实证进一步验证了安全基地型领导对员工创新行为的显著预测作用,这不仅推动了安全基地型领导理论的构建,还丰富了员工创新前因的理论研究。

2. 安全基地型领导通过提升员工的心理安全感和创新自我效能感进而激发其创新行为。以往关于领导风格—创新行为的研究大多是从社会交换、社会支持和社会认知等视角来揭示两者之间的传递路径,本研究在Wu和Parker(2017)研究的基础上基于依恋理论视角进一步深入讨论了安全基地型领导如何激发员工的创新行为。通过将心理安全感和创新自我效能感作为两种心理认知因素同时纳入分析框架,全面揭示了安全基地型领导影响员工创新行为的心理机制。这不仅丰富了依恋理论在组织行为学研究领域的应用,而且从理论上拓展了员工创新行为的研究视角。此外,本研究通过对比两条中介路径的路径系数,发现安全基地型领导的“关爱”要素比“挑战”要素更能预测员工的创新行为,这一结论丰富和完善了安全基地型领导对员工创新行为的作用机制,同时为安全基地型领导理论的发展提供了一个崭新的思路。

3. 员工的焦虑型依恋风格强化了安全基地型领导对其心理安全感的影响作用。本研究通过引入焦虑型依恋风格变量,探讨其与安全基地型领导的交互作用,深入地揭示了安全基地型领导的作用机制。研究结果表明,与低焦虑型依恋风格员工相比,高焦虑型依恋风格员工更容易感知到安全基地领导力,进而容易产生较高的心理安全感。这有效揭示了安全基地型领导对员工心理安全感产生作用的边界条件。

4. 员工的焦虑型依恋风格不能显著强化安全基地型领导对员工创新自我效能感的影响。本研究的数据分析结果并未支持焦虑型依恋风格在安全基地型领导与员工创新自我效能感之间的调节作用,出现这一现象的原因可能在于:首先,焦虑型依恋风格个体的典型心理特征就是强烈恐惧被遗弃,容易缺乏安全感(Hazan和Shaver,1987)。安全基地型领导的关爱要素有效弥补了他们对亲密关系的极度渴望,可以大幅提升其心理安全感。相比之下,安全基地型领导对员工创新自我效能感的促进作用主要是通过打开其心灵之眼,即通过增强他们对创新能力和结果的预期得以实现,不太受个体人际关系取向的影响。这可能限制了焦虑型依恋风格对安全基地型领导与创新自我效能感之间关系的促进作用。其次,尽管现有实证研究证实了领导者提供的安全基地支持会被焦虑型依恋风格员工视为“被重视”的信号,进而产生较强的角色宽度自我效能感(Wu和Parker,2017)。但是,角色宽度自我效能感与创新自我效能感并不是同一构念。角色宽度自我效能感强调个体心理上对于执行超出既定工作要求以外任务的一种信念,而创新自我效能感则反映了个体对自身完成创造性任务的信念或信心(Parker,2000;Tierney和Farmer,2002)。也就是说,在安全基地型领导情境下高焦虑型依恋员工渴望得到鼓励和认同的需求会得到满足,自我效能感可能会得到显著提升。但这种提升更多表现为对从事更宽泛的角色外行为的信念,而非对完成创造性任务的自信程度。这一结论也说明安全基地型领导对员工创新自我效能感的提升过程可能更加复杂,这对后续研究具有一定的启发意义。

(二)研究贡献

在社会发展和经济转型的新阶段,创新作为国家未来经济发展的核心要素,受到了前所未有的关注。在这种新时代背景下,如何激发员工的创新活力继而实现企业的可持续发展也成为了中国管理学者和实业家们所关注的重点问题。过去已有不少学者探讨了领导风格与员工创新行为之间的关系,这为企业开展创新管理实践提供了诸多理论依据。然而,与以往那些单一类型的领导行为不同,安全基地型领导通过实现“关爱”与“挑战”的融合,促使员工勇于走出自己的“舒适区”,最大限度发挥自己的潜能。特别是,由于中国员工在职场中倾向于依恋自己的上级,因此安全基地领导力的有效性在中国企业内部可能会更加明显(侯楠和彭坚,2019)。我们的实证研究结果也证明中国企业管理者在工作中展现出的安全基地领导力可以有效激发员工从事更多的创新行为,这为企业有效提升员工的创新活力提供了一条崭新的思路。因此,我们建议管理者在日常工作中应努力培养自身的安全基地领导力,即更多从关爱和激励员工的角度出发,通过积极对待、潜力挖掘、鼓励冒险、激发内在动力、提升被感召力等方法来改善员工的心智模式,促进员工的创新行为。此外,为了促使管理者在工作中展现出更多的安全基地型领导行为,在对管理者进行绩效考评时,考评指标和考评方式上也要相匹配。进一步,本研究还发现安全基地领导力具体通过提高下属的心理安全感和改善其创新自我效能感来促进下属的创新行为。这再次说明心理安全感和创新自我效能感在激发员工创新行为过程中的重要作用,管理者应予以重点关注。我们建议:在改善员工心理安全感方面,管理者可以通过礼贤下士、坦诚沟通、营造公正的组织环境以及打造开放的团队文化等方法帮助员工提升自身的心理安全感。在提升员工创新自我效能感方面,管理者可以通过对员工过去取得的创新成就进行奖励和表扬,或通过口头说服的方式来加强他们对自身创新能力的认知,使员工相信自己具备创新所需的资源,从而提升其创新自我效能感。特别是,心理安全感的中介效应值显著大于创新自我效能感的中介效应值说明员工的心理安全感是安全基地型领导发挥积极效用的关键因素,企业管理者应予以重点关注。最后,本研究还发现个体的焦虑型依恋特征在安全基地型领导与员工心理安全感之间起着调节作用,即安全基地型领导不容易提升低焦虑型依恋风格员工的心理安全感。这提示管理者需区别对待不同焦虑型依恋风格的员工。对于低焦虑型依恋个体,企业管理者应给予他们更多的关爱和激励来强化他们对上级安全基地领导力的感知,以提升安全基地领导力对其创新行为的作用效果。除此之外,针对高创新要求的团队,除了提升管理者的安全基地领导力之外,我们建议人力资源部门在招聘新员工时优先招募高焦虑型依恋风格的应聘者,从而充分发挥安全基地型领导的优势,推动企业创新发展。

(三)研究局限与展望

本研究的局限性如下:第一,焦虑型依恋风格的调节作用仅得到了部分支持,未来的研究可以寻找更加合适的调节变量以便深入揭示员工依恋系统启动机制的激活因素。第二,由于目前安全基地领导力研究仍处于起步状态,学术界尚没有专门的测量工具,因此我们在研究中使用了Wu和Parker(2017)编制的安全基地支持量表。我们认为两者虽然名称不同,但核心内容具有高度一致性,因此本研究在安全基地型领导量表的选择上具有一定的合理性。未来可以开发专门的安全基地型领导量表,并对本研究结果的稳健性进行检验。第三,本研究只选取了性别、年龄、受教育程度和工龄作为本研究的控制变量。然而,统计结果显示这四个控制变量与核心变量不存在关联性,这导致本研究在控制变量的设置上存在一定的局限性。未来可以考虑尝试引入其他可能显著影响结果变量的外生变量作为控制变量进行处理。

| [1] | 丁贺, 林新奇, 徐洋洋. 基于优势的心理氛围对创新行为的影响机制研究[J]. 南开管理评论, 2018(1): 28–38. |

| [2] | 顾建平, 李艳, 孙宁华. 企业家灵性资本如何影响员工主动性行为?[J]. 外国经济与管理, 2019(5): 74–87. |

| [3] | 侯楠, 彭坚. 恩威并施、积极执行与工作绩效——探索中国情境下双元领导的有效性[J]. 心理学报, 2019(1): 117–127. |

| [4] | 刘淑桢, 叶龙, 郭名. 工作不安全感如何成为创新行为的助推力——基于压力认知评价理论的研究[J]. 经济管理, 2019(11): 126–140. |

| [5] | 罗瑾琏, 花常花, 钟竞. 谦卑型领导对知识员工创造力的影响及作用机制研究: 一个被中介的调节模型——基于社会认知的视角[J]. 研究与发展管理, 2016(4): 106–116. |

| [6] | 吕霄, 樊耘, 马贵梅, 等. 内在职业目标与个性化交易及对员工创新行为的影响机制——基于社会认知理论的研究[J]. 管理评论, 2020(3): 203–214. |

| [7] | 屠兴勇, 王泽英, 张琪. 批判性反思效应下领导教练行为对员工创新的影响机制研究[J]. 南开管理评论, 2016(6): 4–16. |

| [8] | 王朝晖. 悖论式领导如何让员工两全其美?——心理安全感和工作繁荣感的多重中介作用[J]. 外国经济与管理, 2018(3): 107–120. |

| [9] | 曾恺, 段锦云, 田晓明. 工作场所中的依恋: 概念构思、影响因素和结果[J]. 心理研究, 2015(2): 51–57. |

| [10] | 张晓露, 陈旭. 成人依恋风格在信息加工中表现出差异性的神经机制[J]. 心理科学进展, 2014(3): 448–457. |

| [11] | 张勇, 龙立荣. 人—工作匹配、工作不安全感对雇员创造力的影响——一个有中介的调节效应模型检验[J]. 南开管理评论, 2013(5): 16–25, 50. |

| [12] | 朱瑜, 吕阳, 王雁飞, 等. 教练型领导如何影响员工创新? 跨层次被调节的中介效应[J]. 心理学报, 2018(3): 327–336. |

| [13] | Baer M, Frese M. Innovation is not enough: Climates for initiative and psychological safety, process innovations, and firm performance[J]. Journal of Organizational Behavior, 2003, 24(1): 45–68. |

| [14] | Bowlby J. Attachment and loss: Retrospect and prospect[J]. American Journal of Orthopsychiatry, 1982, 52(4): 664–678. |

| [15] | Dykas M J, Cassidy J. Attachment and the processing of social information across the life span: Theory and evidence[J]. Psychological Bulletin, 2011, 137(1): 19–46. |

| [16] | Feeney B C, Van Vleet M. Growing through attachment: The interplay of attachment and exploration in adulthood[J]. Journal of Social and Personal Relationships, 2010, 27(2): 226–234. |

| [17] | Ford C M. A theory of individual creative action in multiple social domains[J]. Academy of Management Review, 1996, 21(4): 1112–1142. |

| [18] | Fraley R C, Shaver P R. Adult romantic attachment: Theoretical developments, emerging controversies, and unanswered questions[J]. Review of General Psychology, 2000, 4(2): 132–154. |

| [19] | Hazan C, Shaver P. Romantic love conceptualized as an attachment process[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1987, 52(3): 511–524. |

| [20] | Malik M A R, Butt A N, Choi J N. Rewards and employee creative performance: Moderating effects of creative self-efficacy, reward importance, and locus of control[J]. Journal of Organizational Behavior, 2015, 36(1): 59–74. |

| [21] | May D R, Gilson R L, Harter L M. The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2004, 77(1): 11–37. |

| [22] | Mikulincer M, Shaver P R. Boosting attachment security to promote mental health, prosocial values, and inter-group tolerance[J]. Psychological Inquiry, 2007, 18(3): 139–156. |

| [23] | Mikulincer M, Shaver P R, Rom E. The effects of implicit and explicit security priming on creative problem solving[J]. Cognition and Emotion, 2011, 25(3): 519–531. |

| [24] | Newman A, Schwarz G, Cooper B, et al. How servant leadership influences organizational citizenship behavior: The roles of LMX, empowerment, and proactive personality[J]. Journal of Business Ethics, 2017, 145(1): 49–62. |

| [25] | Noftle E E, Shaver P R. Attachment dimensions and the big five personality traits: Associations and comparative ability to predict relationship quality[J]. Journal of Research in Personality, 2006, 40(2): 179–208. |

| [26] | Parker S. From passive to proactive motivation: The importance of flexible role orientations and role breadth self-efficacy[J]. Applied Psychology, 2000, 49(3): 447–469. |

| [27] | Preacher K J, Hayes A F. Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models[J]. Behavior Research Methods, 2008, 40(3): 879–891. |

| [28] | Ronen S, Mikulincer M. Attachment orientations and job burnout: The mediating roles of team cohesion and organizational fairness[J]. Journal of Social and Personal Relationships, 2009, 26(4): 549–567. |

| [29] | Scott S G, Bruce R A. Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace[J]. The Academy of Management Journal, 1994, 37(3): 580–607. |

| [30] | Tierney P, Farmer S M. Creative self-efficacy: Its potential antecedents and relationship to creative performance[J]. The Academy of Management Journal, 2002, 45(6): 1137–1148. |

| [31] | Tynan R. The effects of threat sensitivity and face giving on dyadic psychological safety and upward communication[J]. Journal of Applied Social Psychology, 2005, 35(2): 223–247. |

| [32] | Wu C H. The relationship between attachment style and self-concept clarity: The mediation effect of self-esteem[J]. Personality and Individual Differences, 2009, 47(1): 42–46. |

| [33] | Wu C H, Parker S K. The role of leader support in facilitating proactive work behavior: A perspective from attachment theory[J]. Journal of Management, 2017, 43(4): 1025–1049. |