2021第43卷第1期

2.清华大学 技术创新研究中心,北京 100084

2.Research Center for Technological Innovation, Tsinghua University, Beijing 100084, China

新创企业是推动创新不可或缺的动力(Audretsch等,2008),而获得风险投资是新创企业发展道路上的重要里程碑之一(Gompers和Lerner,2001)。随着风险投资的日益活跃以及越来越多的高新技术企业被风险投资发掘、培育,风险投资如何影响企业创新这一具有现实意义的问题正逐渐成为学者们关注的热点。在Web of Science核心合集数据库以“企业创新”和“风险投资”为主题词检索获得692篇论文后,本文发现,该领域文献最早可以追溯到1996年;当时风险投资行业经历了40年的发展渐趋成熟并推动了信息和生物技术浪潮,创新研究者才开始将风险投资视为独立研究对象,探讨其在国家创新系统中发挥的作用及对创新成果商业化的贡献(Senker,1996)。而后,相关研究的数量逐年上升(见图1),但学者们却始终无法对风险投资影响企业创新的效果和方式达成共识(谢雅萍和宋超俐,2017)。

|

| 图 1 风险投资与创新主题刊文数量的年份汇总 |

多重原因导致了研究结果间的争议,已有综述试图通过系统化的文献梳理来阐释这一问题。其中,部分学者将其归因为样本选取的差异,即数据来源地的环境不同,风险投资能够发挥的效力不同,从而给创新带来不同程度的影响(Cumming和Johan,2017;Heil,2018)。除了外部权变因素的干扰,谢雅萍和宋超俐(2017)还将风险投资影响创新过程中涉及的各类相关变量、作用方式以及测度方法考虑进来,详细解读了风险投资和技术创新间可能存在的五种关系,提出了较为完善的模型框架;在此基础上,张曦如等(2019)从风险投资自身特征及其与环境、企业的交互特点出发进行了补充。Chemmanur和Fulghieri(2014)则深入投资和融资的具体环节,总结了企业融资结构与风险投资的战略指导、监督管理等对企业创新产生的影响。从外因到内因,从影响效果到影响程度,从作用要素到作用方式,以上文献综述一步步厘清并解读了风险投资与企业创新的多元化关系,明确了该领域当前的研究框架和进展。但是,它们对风险投资与创新关系的剖析仍然停留在风险投资“存在性”的影响上,并未结合经典理论深入探讨影响结果差异化的潜在机理和风险投资发挥作用的中间过程(谢雅萍和宋超俐,2017)。更何况,这是一类涉及经济、金融和战略管理等多个学科的复合研究,理论视角上的差异导致已有文献无法在统一的框架下有效开展对话(Cumming和Vismara,2017)。因此,本文将首先采用文献计量学的方法来解决上述问题,利用演化路径和知识图谱等可视化手段直观呈现该研究领域主题、关键词和应用理论的热度变化与关系分化(Chen,2017),让我们能够提炼出已有文献对影响机制的核心解读并分辨出其变迁的过程和方向,从而融合不同学科观点形成更系统全面的分析框架,以揭示风险投资影响企业创新的本质。

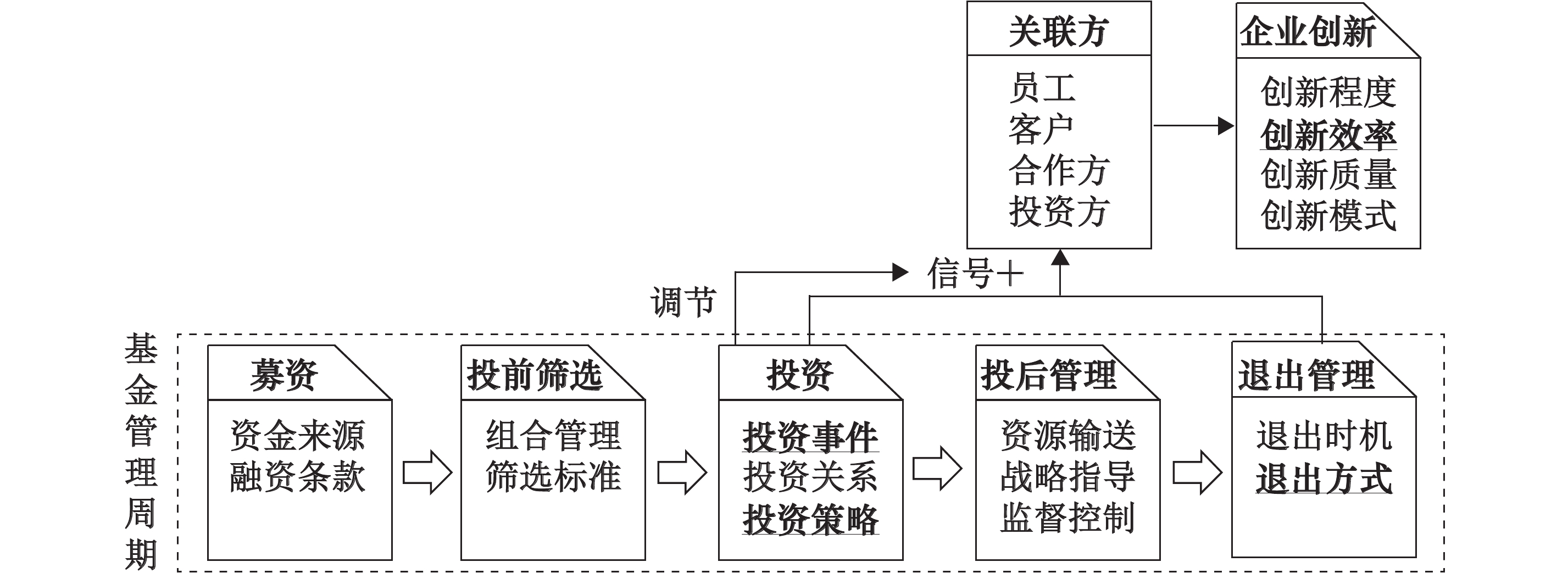

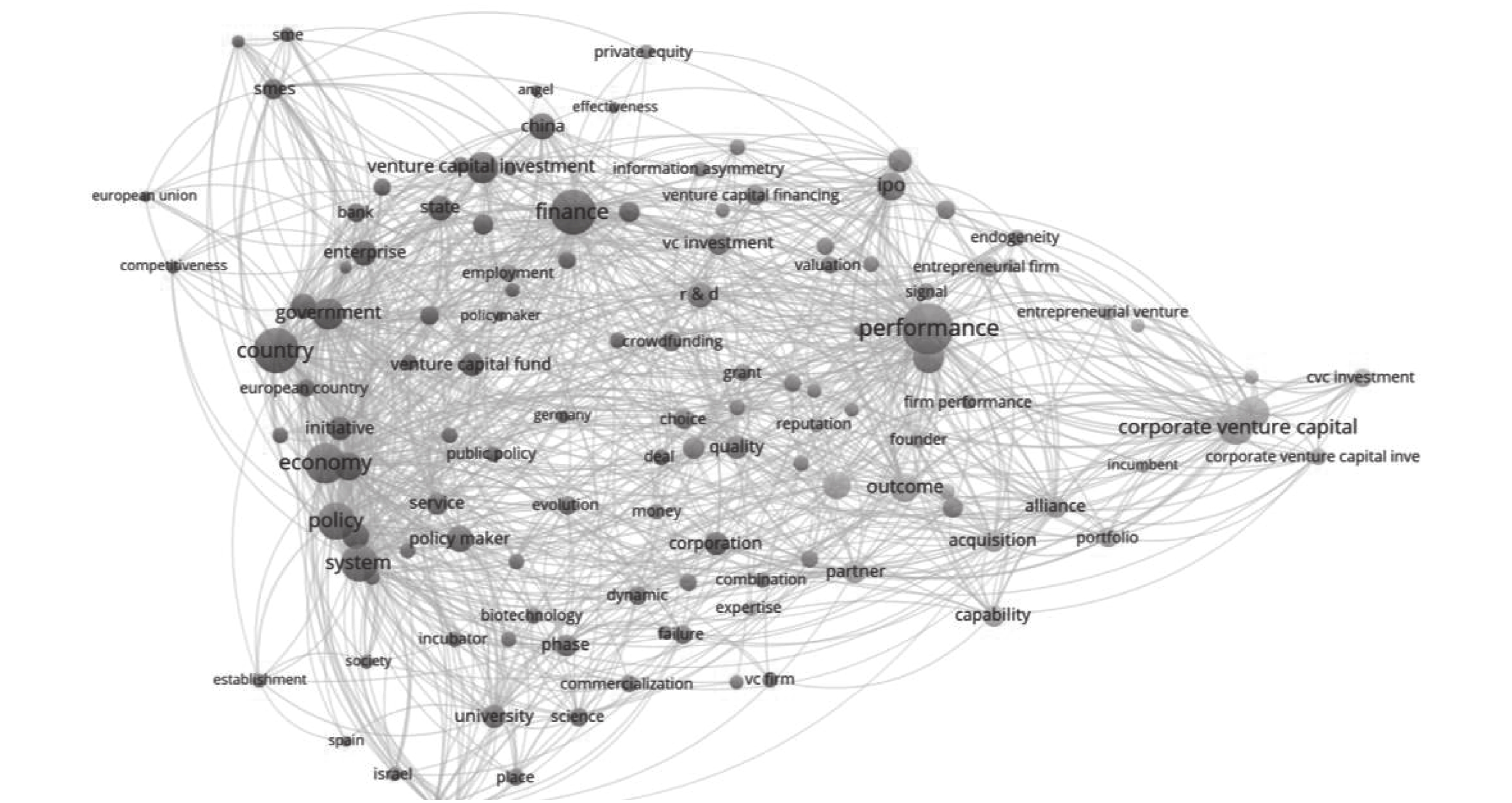

通过Citespace软件绘制参考文献演化路径(见图2)和热点论文清单(见表2),我们发现,Gompers和Lerner于1999年出版的《Venture Capital Cycle》一书是风险投资相关研究的基础起点和重要参考,它完整剖析了风险投资运作周期中涉及的募资、投前筛选、投资、投后管理、退出各个环节以及风险投资行业自身的演化发展情况。后续,学者们在它的基础上围绕理论视角、影响维度、研究主体(包括天使、私募、众筹等风投的替代性融资渠道以及政府风投、公司风投等风投子类型)、环境权变因素等核心主题或方向,进一步拓展了风险投资和企业创新关系的研究(参见表1的高频关键词和表2的热点被引论文)。

| 作者(年份) | 期刊 | 主题 | 热度 | 高被引时段 |

| Gompers和Lerner(1999) | 著作 | 风险投资运营周期 | 8.56 | 1999—2007 |

| Hellmann和Puri(2000) | RFS | 风险投资类型与企业创新模式 | 4.78 | 2004—2006 |

| Lerner(1999) | JOB | 政府风险投资的背书效应 | 4.40 | 2004—2007 |

| Stuart等(1999) | ASQ | 风险投资的背书效应 | 3.58 | 2004—2006 |

| Dushnitsky和Lenox(2005) | SMJ | 企业吸收能力、知识管理与公司风险投资 | 8.01 | 2006—2013 |

| Hsu(2006) | MS | 风险投资与商业化合作战略 | 4.89 | 2010—2013 |

| Schildt等(2005) | ETP | 公司风险投资与探索式、开发式创新 | 3.91 | 2010—2013 |

| Dushnitsky和Lenox(2006) | JBV | 公司风险投资与探索式创新 | 7.30 | 2010—2014 |

| Wadhwa和Kotha(2006) | AMJ | 公司风险投资,知识管理与创新 | 5.81 | 2011—2013 |

| Da Rin等(2006) | JPE | 公共政策与风险投资市场 | 4.06 | 2011—2012 |

| Nahata(2008) | JFE | 风投声誉与投资表现 | 5.16 | 2012—2016 |

| Benson和Ziedonis(2009) | OS | 公司风险投资,吸收能力与探索式创新 | 6.63 | 2012—2017 |

| Bertoni等(2011) | RP | 风投对企业的增值效应与筛选效应 | 4.53 | 2014—2020 |

| Chemmanur等(2011) | RFS | 风险投资与企业创新效率 | 4.53 | 2014—2020 |

| Park和Steensma(2012) | SMJ | 资源基础观视角下公司风投促进创新的情境前提 | 3.48 | 2015—2020 |

| Basu等(2011) | JBV | 资源基础观视角下公司风投的动因和影响 | 4.54 | 2016—2018 |

| Lerner和Tåg(2013) | ICC | 制度环境与风险投资市场发展 | 3.63 | 2016—2018 |

| Chemmanur和Fulghieri(2014) | RFS | 风险投资与创新:文献综述 | 7.95 | 2017—2020 |

| Colombo等(2016a) | JTF | 政府风险投资与创新:文献综述 | 3.86 | 2017—2020 |

| Nanda和Rhodes-Kropf,(2013) | JFE | 市场热度,投资偏好与企业创新模式 | 3.95 | 2018—2020 |

| Grill(2014) | RP | 政府风险投资与企业创新 | 4.49 | 2018—2020 |

| Aggarwal和Hsu(2014) | MS | 退出方式与企业创新质量 | 3.61 | 2018—2020 |

| Pahnke等(2015a) | ASQ | 私人、政府、公司风投的制度逻辑与创新 | 4.56 | 2018—2020 |

| Barrot(2016) | RP | 激励理论、投资回报周期与企业创新生命周期 | 4.32 | 2018—2020 |

| Bernstein等(2016) | JOF | 物理距离,投后管理与企业创新 | 6.17 | 2018—2020 |

其中,在理论视角方面,基于信号理论的背书效应(Lerner,1999;Stuart和Hoang,1999;Nahata,2008)、基于资源(知识)基础观的吸收和管理能力(Dushnitsky和Lenox,2005;Benson和Ziedonis,2009;Basu等,2011;Park和Steensma,2012)、基于制度理论的内生性逻辑(Pahnke等,2015a)、基于激励理论的回报周期(Barrot,2016)被依次引入解释风险投资对企业创新的影响机制,它们从不同学科的多元化视角出发丰富了我们对于这一问题的理解。同时,已有研究对创新的考察维度也日趋多样化,从以专利数测量的创新程度(Kortum和Lerner,2000;Bernstein等,2016)和以研发周期、要素生产率测量的创新效率(Hellmann和Puri,2000;Chemmanur等,2011),到以专利引用数测量的创新质量(Aggarwal和Hsu,2014;Bernstein等,2016)和以成果类型、新异度测量的创新模式(Schildt等,2005;Pahnke等,2015a),学者们试图通过更全面地认识因变量来解构风险投资给企业创新带来的影响(见表2)。

|

| 图 2 参考文献的共线聚类分析 |

| 环境权变因素 | 研究主体 | 理论视角 | ||||||

| 关键词 | 词频 | 出现时间 | 关键词 | 词频 | 出现时间 | 关键词 | 词频 | 出现时间 |

| 行业 | 60 | 1998 | 天使投资 | 13 | 1996 | 信号 | 20 | 1998 |

| 市场 | 107 | 1999 | 政府风投 | 10 | 1996 | 知识 | 81 | 2003 |

| 政策 | 26 | 2002 | 公司风投 | 16 | 2004 | 资源 | 12 | 2010 |

| 发展中国家 | 20 | 2005 | 私募基金 | 61 | 2007 | 期权 | 11 | 2014 |

| 经济增长 | 13 | 2007 | 众筹 | 15 | 2018 | 制度 | 10 | 2017 |

此外,表1和表2均显示,风险投资与企业创新关系的主题研究存在着研究对象的显著分化。结合VOSviewer软件对692篇文献2338个主题词(包含标题、摘要、关键词部分)聚类分析生成的知识图谱(见图3),我们可以更明显地看到,在风险投资行为(vc investment,venture capital financing)、主要因变量(performance,ipo)组成的基础聚类和经济、政策、行业等环境因素组成的权变聚类之外,研究主题还形成了分别以企业和政府两大主体为核心的子聚类,说明两者在参与风险投资活动时具有显著不同于传统私人风险投资的特点及表现。

|

| 图 3 主题词的共线聚类分析 |

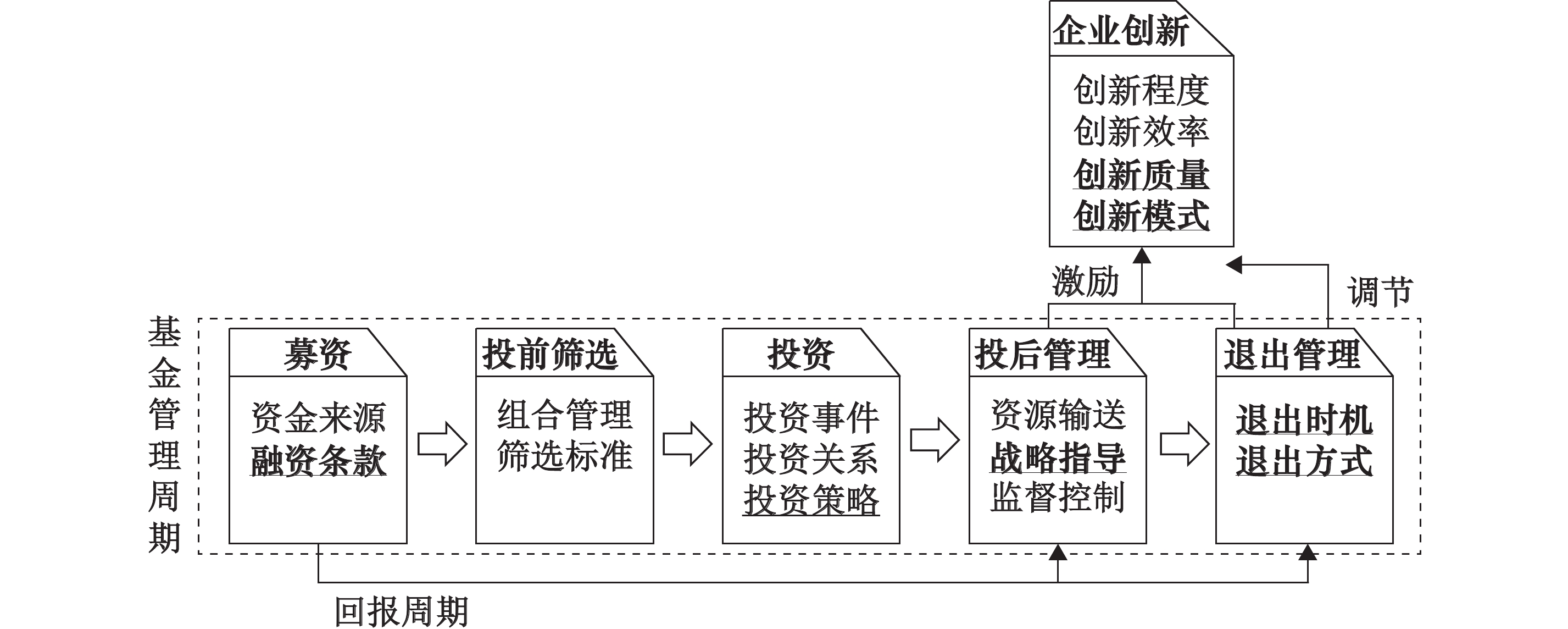

以上可视化分析为解答风险投资如何影响企业创新这一问题提供了清晰的思路:首先,本文应针对风险投资运作周期的各个基础环节,梳理出关键作用要素及其影响企业创新的维度、效果和方式,进而归纳信号、资源(知识)、制度、激励四种理论视角下风险投资通过各关键要素产生影响的机制和路径;考虑到私人风投、公司风投、政府风投的分化,本文还将对三者在不同理论视角下的差异化特质和表现进行剖析,并结合中宏观环境因素构建最终的整合模型。该模型一方面是对相关领域研究范式发展脉络的总结,为未来的研究搭建了对话桥梁、提供了理论指引;另一方面,它还有助于揭示风险投资与企业创新关系存在争议的原因,明确导致风险投资差异化影响的先决要素、权变因素、驱动内核和联动环节。

二、风险投资运作的完整周期与企业创新作为风险投资与企业创新研究领域中的奠基者,Gompers和Lerner(1999)认为,“募筛投管退”每一个环节环环相扣,构成了风险投资运作的完整周期(Gompers和Lerner,1999),其中的关键要素以不同方式作用于新创企业,成为剖析风险投资如何影响企业创新的切入点(见表3-7)。

| 作用要素 | 作用对象 | 作用方式 | 理论基础 | 影响机制 | 主要文献 |

| 资金来源 | 创新程度 | 间接 | 资源 | 资金来源增多,资源数量增加,提升企业创新投入和程度 | Kortum和Lerner(2000) |

| 程度、质量、模式 | 资源

制度 |

资金来源类型决定基金资源禀赋类型和战略偏好导向,通过投后管理环节间接影响企业创新程度、质量与模式 | Pahnke等(2015a) | ||

| 融资条款 | 创新质量

创新模式 |

间接 | 激励 | 基金存续期越长,对失败容忍度越高,利于追求创新质量和技术创新 | Da Rin和Penas(2017) |

| 分红率越高,投资人越可能采用保守战略导向,鼓励商业化创新 | Barrot(2016) |

| 作用要素 | 作用对象 | 作用方式 | 理论基础 | 影响机制 | 主要文献 |

| 组合管理 | 创新程度

创新质量 |

间接 | 资源 | 组合多元化与投后管理(资源输送)质量呈倒U形关系,间接影响创新程度 | González-Uribe(2020) |

| 调节 | 企业从风投获得的资源价值取决于赛道布局阶段,布局早期,资源效应削弱 | Pahnke等(2015b) | |||

| 筛选标准 | 调节 | 企业资源转化能力得到筛选,正向调节投后管理给企业创新的积极影响 | Fitza等(2009) |

| 作用要素 | 作用对象 | 作用方式 | 理论基础 | 影响机制 | 主要文献 |

| 投资事件 | 创新效率 | 间接 | 信号 | 投资本身为企业背书,向相关受众释放积极信号,提升企业创新效率 | Hsu(2006) |

| 投资关系 | 创新程度

创新质量 |

调节 | 资源 | 距离越近,风投与企业关系越紧密,越有利于资源互动和知识流动 | Pahnke等(2015b) |

| 投资策略 | 创新程度

创新质量 |

直接 | 资源 | 注资金额越高,企业创新投入增加,创新程度和质量上升 | Kelly和Kim(2018) |

| 程度、质量、效率 | 调节 | 资源

信号 |

投资时机越早,风险投资给企业带来的资源和信号效应越显著 | Islam等(2018) | |

| 联合投资参与的风险投资数量越多,资源和信号效应越显著 | Berggren等(2010) |

(一)资金募集环节

募资是风险投资运作周期的启动环节,虽无法直接作用于被投企业,却决定着风险投资后续的行为决策;在这一阶段,资金来源、融资条款等要素均可间接影响企业创新。Kortum和Lerner(2000)证实,丰富的资金来源有助于改善风险投资的资源数量,进而提升企业的创新投入和程度。Pahnke等(2015a)则从资源和制度视角出发,证明了风险投资资金来源类型的差异会导致截然不同的资源禀赋(知识基础)和战略偏好,在投后管理环节通过资源输送和战略指导的方式传导给被投企业,间接促进企业的创新程度和质量、塑造创新模式。

| 作用要素 | 作用对象 | 作用方式 | 理论基础 | 影响机制 | 主要文献 |

| 资源输送 | 创新程度

创新质量 |

直接 | 资源(知识) | 风险投资将行业资源和人脉直接输送给企业,增加并强化创新产出 | Hsu(2006) |

| 战略指导 | 创新效率 | 制度 | 凭借经验积淀,风投提供战略指导,帮助企业优化创新资源利用效率 | Lahr和Mina(2016) | |

| 创新质量

创新模式 |

激励

制度 |

阶段性目标激励和雷同的经历背景局限了战略指导的价值,抑制创新质量提升和技术创新产生 | Pahnke等(2015a) | ||

| 监督控制 | 创新效率

创新质量 |

调节 | 制度

激励 |

监督控制强化了战略指导的影响,但若目标冲突,监督控制反而导致战略指导效果的弱化甚至恶化 | Cumming等(2019) |

| 作用要素 | 作用对象 | 作用方式 | 理论基础 | 影响机制 | 主要文献 |

| 退出时机 | 创新质量

创新模式 |

调节 | 激励 | 退出时机越紧张,战略指导越扭曲,不利于企业的探索式创新 | Colombo等(2016b) |

| 退出方式 | 创新模式 | 直接 | 激励 | 上市将增加管理人受到的股东约束,激励企业降低风险偏好,转向外部创新和商业化创新模式 | Bernstein

(2015) |

| 创新效率 | 间接 | 信号 | 企业上市释放积极信号,帮助获得第三方支持,改善创新效率 | Hochberg等(2007) |

为了防范代理人问题,风险投资的出资人(即有限合伙人)在注资时会与管理合伙人就基金存续期限、分红机制等签订条款;管理合伙人则根据融资条款制定项目筛选标准、投资和退出策略,以平衡投资收益和风险、获得尽可能高的回报(Barrot,2016)。存续期越长,风险投资追求短期回报的激励越低,对企业失败尝试的容忍度提升,企业能够更从容地开展长周期的战略部署,更充分地开展研发活动,极大提升创新的质量和技术含量(Da Rin和Penas,2017)。若存续期确定,分红机制则发挥主要作用,分红率越高,投资人越可能为了稳定收益采取更保守的战略导向,鼓励企业开展收效更快的商业化创新(Barrot,2016)。

(二)投前筛选环节

在投前筛选阶段,风险投资需制定组合管理方案和筛选标准。追求多元化布局有助于风投接触更丰富的资源和知识,提升投后管理质量,助力企业创新,但投资过于分散反而会抑制风投的吸收利用效率;因此,通过投后管理环节,投资组合的多元化水平将间接影响企业创新程度和质量,且两者呈倒U形关系(González-Uribe,2020)。为了最大化投资组合的收益,风险投资还可能采取“全垒打”策略,即通过同时投资几家竞品公司不断加注某一行业,以发掘更具潜力的标的。因而同一赛道中较晚获投的企业能够从投后管理中得到更有价值的资源,较早获投的企业却面临资源泄露的风险;这最终导致新创企业难以放下对投资机构的戒心,投后管理活动受阻,削弱了风险投资在推动企业创新程度上发挥的积极作用,甚至可能给创新质量带来负面影响(Pahnke等,2015b)。在筛选标的时,风险投资人会重点考察企业创新能力,特别是专利数、研发人员数、专利商业化难度等指标(Kelly和Kim,2018)。筛选标准的设定和执行决定着被投企业之后的创新潜力;企业潜力越大,风险投资的促进效果越明显(Fitza等,2009)。

(三)投资环节

投资事件本身就是强有力的背书,可以帮助企业提升知名度,向企业的核心员工、潜在客户、合作伙伴、资本市场等第三方受众释放积极信号,增加企业获得互补性资源的可能性,间接提高新创企业开展创新活动的效率(Hsu,2006)。投资的发生还意味着投资关系的形成,投资人和创业者需要保持紧密的沟通,两者距离越近,越便于建立深入的资源交互和知识流动关系,放大风险投资对企业创新的促进作用(Pahnke等,2015b;陈思等,2017)。

此外,具体投资策略(注资额度、投资时机、是否联合投资等)也会极大程度地影响风险投资的效力发挥。注资额度越高,被投企业能够更大幅度地增加研发支出、引进高质量人才并推进产品开发流程,其创新活动受到的影响程度就越大,但这种资金优势只在短期内较为明显(Kelly和Kim,2018)。投资时机越早,企业面临的外部风险和不确定性越高,风险投资的背书信号和资源输送越有价值,发挥的效用越明显(Islam等,2018)。联合投资则意味着有更多风险投资的参与,参与的机构数量越多,风险投资带来的背书和资源效用也将得到强化(Berggren等,2010)。

(四)投后管理环节

投资后,风险投资针对被投企业积极开展一系列附加服务,包括资源输送、战略指导和监督控制。首先,风险投资可以在投后管理过程中将积累的行业资源和知识直接输送给新创企业(Sorenson和Stuart,2001),降低企业寻找合作伙伴、招揽人才的成本(Hsu,2006),强化其资源优势和行业地位,提高创新产出和质量(Baum等,2000)。其次,风险投资人大多具备敏锐的商业嗅觉,能够识别出更具商业潜力的技术方向并为企业提供建议,帮助其不断开发完善管理体系、发展战略和研发流程(Fitza等,2009;Cumming等,2019),优化资源利用,提高创新效率(Hochberg等,2007;Lahr和Mina,2016)。然而,风险投资人在这一过程中给企业设定的阶段性目标却可能限制流程的灵活度、时间的宽容度,从而扭曲被投企业的创新激励,抑制创新质量的提升和突破性创新、技术创新的产生;风险投资人雷同的职业路径和背景也大大削弱了其投后管理建议的价值,让他们只能够为被投企业提供商业创新方面的帮助(Pahnke等,2015a)。此外,为了更好地对新创企业开展战略指导,风险投资还会通过列席董事会以及设置一票否决、对赌条款、优先认购等合同条款的方式监督控制被投企业(Fitza等,2009)。毫无疑问,强有力的监督控制将帮助风险投资更好地推动落实战略指导,减少代理问题的出现,强化对企业创新效率的积极影响;但如果风险投资与企业间的利益和战略目标发生冲突,监督控制反而可能增加企业对风险投资窃取知识产权的担忧,使得战略指导的效果弱化甚至恶化,损害创新效率和质量(Cumming等,2019)。

(五)退出管理环节

只有成功退出参投企业,风险投资人才能获得可观的收入,风险投资机构才能建立声誉;而基金投续周期通常只有10年,受限于此,风险投资人不得不在前5年开展项目投资并利用后续时间完成退出工作(Gompers和Lerner,2001)。因此,基金到期日越临近,退出时机越紧张,风险投资的战略指导越容易被扭曲,驱使企业加速商业化进程而忽略创新质量,拒绝不确定性更高的探索性尝试(Colombo等,2016b)。与此同时,风险投资还需要考虑究竟以何种方式退出;如果风险投资选择推动企业上市,信息公开的压力和盈利质量的要求会加剧企业管理层受到的约束,激励其降低风险偏好和内部创新水平,让企业转向以技术并购为主的外部创新模式,加速创新成果商业化的进程(Bernstein,2015)。成功上市后,企业自身和风险投资的声誉都将得到极大提升,进一步向外界释放积极信号,帮助企业从上下游企业、合作伙伴等第三方获得更多协作支持,间接改善企业创新效率(Hochberg等,2007)。

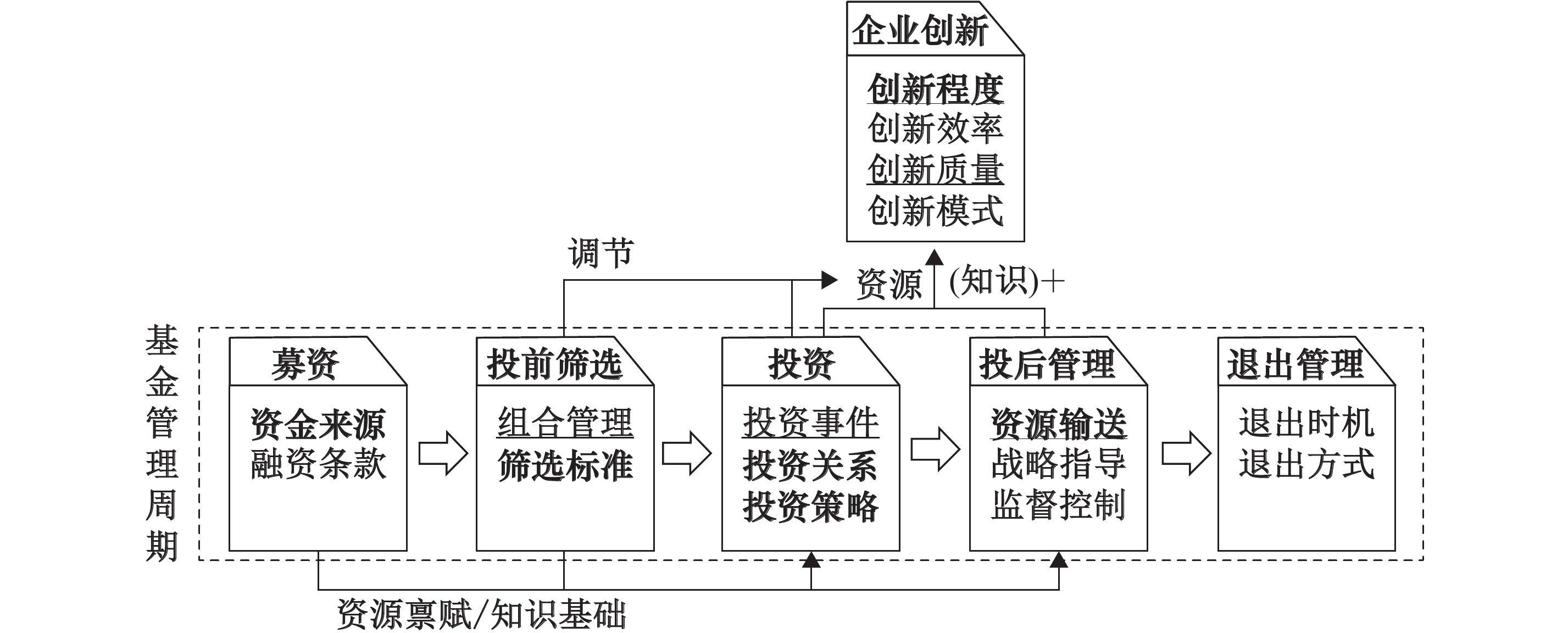

三、风险投资影响企业创新的理论基础与机制路径由热点文献演化路径可知,已有研究通过信号、资源(知识)、制度、激励四种理论视角对风险投资如何影响创新这一问题展开研究。下文将结合风险投资运作的完整周期(Gompers和Lerner,1999),深入各理论视角,探讨不同影响机制背后的核心驱动要素、关键参与环节、主要传导路径(见图4—7)。理论视角的演变体现出研究重心由风险投资的“存在性”转向“活动性”“互动性”:信号理论将风险投资视为单一事件,关注投资事件本身的影响;而资源(知识)、制度、激励视角将风险投资视为运营周期内由不同内生因素驱动的一系列活动,关注“投后”互动产生的影响。

|

| 图 5 资源(知识)视角下风险投资影响企业创新程度、质量的路径 |

(一)信号视角

从信号视角看,新创企业面临的核心困难是难以用明确的财务指标体现创新价值并让外界充分信任其披露的信息质量,严峻的信息不对称问题极大地增加了市场的摩擦成本,损害了企业开展创新活动的效率(Stuart等,1999;Gompers和Lerner,2001)。作为被最早引入风险投资与创新关系研究中的理论,该视角认为风险投资的影响路径非常简单:投资事件只要发生,作为具有声誉的中介机构,风险投资就能为企业背书,向利益相关的第三方释放出利好企业的信号,消解外界顾虑,增加新创企业开展战略合作、寻找互补性资源的可能性,在很大程度上间接改善企业的创新效率(Hsu,2006;Chemmanur等,2011)。若风险投资成功以IPO形式退出,上市事件将作为更有力的信号,强化背书效应,进一步提升企业创新效率(Hochberg等,2007)。此外,信号效应的强弱还会受到其他要素调节:其一,信号具有替代性,随着企业自身的壮大成熟,风险投资的背书将不再重要,因而信号效应随着风险投资轮次的增加而逐渐减弱(Islam等,2018);其二,信号具有累积性,若采取联合投资的投资策略,企业就能获得更多风险投资的背书,信号效应更显著(Berggren等,2010)。

|

| 图 6 制度视角下风险投资影响企业创新效率、模式的路径 |

|

| 图 7 激励视角下风险投资影响企业创新质量、模式的路径 |

(二)资源视角

持资源(知识)观的学者认为,风险投资主要通过投资环节的注资以及投后管理环节资源输送、知识流动的方式直接正向影响新创企业,风险投资能够带来的资源和知识数量越多、价值和匹配度越高,企业的创新投入也将因此相应增加,从而提升创新程度和质量(Hellmann和Puri,2002;Bernstein等,2016),影响机制的完整作用路径如下:首先,募资阶段资金来源的丰富度和类型决定了风险投资的资源禀赋和知识基础(Kortum和Lerner,2000;Pahnke等,2015a),通过投前筛选阶段的组合管理布局,风险投资还可以进一步吸收知识、丰富强化自身的资源和知识储备(Benson和Ziedonis,2009;González-Uribe,2020)。而后在投资和投后管理环节,风险投资以资金、人脉、行业讯息等形式将资源和知识输送给新创企业,弥补其创新活动的资源缺口和知识短板(Colombo等,2006)。但资源、知识效应的发挥还因时、因地、因企业而异:如果企业获投于风投布局赛道的早期,风投的资源和知识储备相对薄弱,或风投没能在投前环节对企业的资源(知识)吸收、管理能力进行有效筛选,资源效应都将大打折扣(Park和Steensma,2012;Pahnke等,2015b);相反,若企业和风投的关系更紧密,或企业在成立早期获投,则风险投资的资源、知识将在影响企业创新过程中发挥更大效力(Bernstein等,2016;Islam等,2018)。

(三)制度视角

制度理论强调,由于使命定位、权力架构的差异,组织会逐渐形成自身独特的制度逻辑,组织内的个体将其视为合理的、必要的并达成共识的行为规范和一致期望。对风险投资而言,资金来源类型决定其机构属性,并将制度逻辑深深根植于风险投资人的认知中,指导着风险投资人的战略导向、投后管理策略(Tolbert等,2011)。而作为组织关系中处于弱势的一方,被投企业往往很容易受到风投机构制度逻辑的影响,听取其投后指导,采取相应的战略决策(董静和汪立,2017)。故在此理论视角下,风险投资将依据制度逻辑,通过投后管理环节直接影响企业创新的效率和模式:一方面,风险投资的战略指导有助于新创企业明确研发方向、强化吸收能力并加速商业化进程,从而在整体上提高企业创新效率(Lahr和Mina,2016;Da Rin和Penas,2017);另一方面,企业创新战略的模式选择受风险投资制度逻辑的影响,若风险投资机构收益至上,则投资人也多以商业化思维驱动,从而促使新创企业采取见效更快的外部创新、开发式创新模式(Pahnke等,2015a)。但如果风险投资和企业自身的制度逻辑存在严重冲突,且前者的监督控制手段又极其严密,企业创新的模式将被扭曲,甚至创新效率也将被弱化(Cumming等,2019)。

(四)激励视角

激励理论认为有限合伙人对管理合伙人的投资、管理合伙人对新创企业的投资都是类实物期权,核心在于如何利用阶段性资金布局和回报机制设计来应对代理问题,这一理论能够很好地从整个基金管理周期的角度解释风险投资的行为决策(Panageas和Westerfield,2009)。从融资条款的设立开始,投资回报周期和分红结构便已驱动着风险投资针对被投企业开展阶段性的投后管理、退出管理任务(Barrot,2016);新创企业也不得不因此加快研发和商业化进程,以满足风险投资设定的阶段性产品、财务和融资目标,这在无形中牺牲了创新的质量(Aggarwal和Hsu,2014)。特别是在基金投续期即将到期、退出时机十分紧迫的情况下,投资人会更加急切地追求短期回报,希望通过推动创新成果商业化和企业上市来回笼资金;这虽然能够激励企业加快创新的步伐,却也进一步扭曲了企业开展创新活动的方向,阻碍了企业的探索式创新(Bernstein,2015;Colombo等,2016b)。

四、风险投资的角色分化、情境解构与企业创新(一)风险投资的角色分化与企业创新

考虑到知识图谱(见图3)中私人风险投资(PVC)、公司风险投资(CVC)和政府风险投资(GVC)相关研究的分化,下文将进一步发掘不同风险投资主体究竟有何差异化影响及其背后的本质原因。根据四种理论视角,背书信号、资源禀赋(知识基础)、制度逻辑和激励机制均可对风险投资影响企业创新作出解释;因此,本文将基于风险投资在所有制和组织架构上的异质性(Pahnke等,2015a;Bertoni等,2019),探讨各理论视角下三类风投机构的不同表现及其在影响企业创新各维度时扮演的差异化角色(见表8)。对比发现,私人风险投资是提升创新成果商业化程度和优化创新效率的主力军,但不一定能支持创新的高质量发展;公司风险投资则是双刃剑,在全方位提高企业创新程度、创新质量并推动探索性创新的同时,带来创新效率损耗的隐患;政府风险投资更像催化剂,虽无法直接影响企业创新程度,但可以通过激发市场活力改善创新效率,并弥补其他类型风险投资对试验性创新支持的不足。

| 特性 | 私人风险投资 | 公司风险投资 | 政府风险投资 |

| 信号视角 | 高声誉的机构能够提供更强有力的背书 | 公司风险投资暗含知识产权泄露风险 | 政府背书帮助企业提高外部评价,吸引资金和合作伙伴 |

| 资源视角 | 资源更丰富(但局限于商业资源),增值服务更好 | 具备技术、产品和市场等方面的大量互补性资源 | 依托政府资源(技术审核、资质认证便利),但难发挥效用 |

| 制度视角 | 咨询顾问角色,重视投后管理,严格把控企业商业化进程 | 缺少独立决策权且决策低效,以最大化母公司利益为目标 | 以推动技术创新或区域经济发展为使命,不计财务回报 |

| 激励视角 | 投融资周期驱动,收入与投资回报挂钩,更关注中短期表现 | 资金来源稳定,回报周期更长,对失败容忍度高 | 政府出资持续稳定,不用面对股权投资回报周期的压力 |

| 程度影响 | 对企业创新程度的促进作用体现在商业化方面 | 全方位提升企业创新程度(专利申请数量和商业化水平) | 无法独立对企业创新程度产生推动作用 |

| 效率影响 | 促进企业创新效率,其中高声誉风投的促进效果更显著 | 大企业威胁论和低效、错位的战略指导损害创新效率 | 激发风投活力,提升企业创新效率;但也可能带来挤出效应 |

| 质量影响 | 回报激励驱动可能不利于创新高质量发展 | 丰富的互补性研发资源和行业知识有助于提升创新质量 | 对创新质量无显著影响 |

| 模式影响 | 一定程度上压榨企业开展探索性技术创新的空间 | 给予了更大的内部创新和探索性创新空间 | 更支持探索性、试验性创新 |

1. 私人风险投资:这是最为传统的风险投资类型,由有限合伙人出资、管理合伙人运营;管理合伙人多由成功的投资人、企业家担任,他们对市场和商业化过程有着更透彻的理解,积累的行业经验和资源网络也更丰富,能够为新创企业提供更好的增值服务以及战略、市场层面的支持帮助,帮助企业提升创新的商业化程度(Colombo等,2006)。私人风险投资的另一大特点是,在其制度逻辑中,投资人将自己视为被投企业的咨询顾问,通过保持密切的投后管理关系,他们通常可以更好地把控新创企业的发展节奏,在提升企业创新效率方面发挥更积极的影响(Pahnke等,2015a)。此外,享有高声誉的私人风险投资还能吸引更多优质的合作伙伴并为新创企业提供更强有力的背书,从而通过信号效应对企业创新效率带来更显著的促进作用(Hsu,2006)。可是,在正向影响企业创新程度和效率的同时,私人风险投资还可能束缚企业对创新质量的追求和创新模式的选择(Chemmanur和Fulghieri,2014;Bernstein等,2016)。一方面,投资人背景的趋同使得他们更通晓商业而对技术不甚了解,因而风险投资很难提供与技术研发相关的有价值的资源和知识(Pahnke等,2015a);另一方面,作为典型的财务投资者,因投资人收入和投资绩效直接挂钩,投资激励受投融资周期主导,私人风险投资一般更关注被投企业的中短期表现(Barrot,2016)。因此,私人风险投资习惯性地严格把控被投企业的商业化进程并设立阶段性财务目标,让新创企业不得不尽快达成一个又一个收入或盈利的里程碑,在一定程度上压榨了其提升专利质量和开展探索性技术创新的空间(Colombo等,2016b)。

2. 公司风险投资:随着越来越多大企业希望通过投资新创企业从外部获取有价值的新技术和新机会,公司风险投资逐渐成为一种备受关注的创新孵化手段。毫无疑问,这一类风险投资最大的优势在于,它可以通过母公司调动其他类型风险投资不具备的大量互补性资源(如研发设备、生产基地等)和知识(如市场洞察、技术经验等),与新创企业协同作战,增加其专利申请数量,提升其专利质量和后续商业化水平(Basu等,2011;Ma,2020)。但信号和制度因素却让公司风险投资成为一把“双刃剑”,在全方位提升创新程度和质量的同时,给创新效率带来负面影响:首先,公司风险投资可能将新创企业的知识产权暴露于被大企业窃取的高危风险下,这种信号增加了新创企业与大企业、第三方与新创企业开展合作的顾虑,徒增了创新活动的防御成本(Hallen等,2014);其次,公司风险投资通常管理结构复杂,缺少独立的决策权威,无法摆脱大公司繁杂缓慢的决策体系的桎梏,极大地削弱了新创企业对公司风险投资资源的利用效率(Pahnke等,2015a);更重要的是,最大化母公司利益是公司风险投资根深蒂固的制度逻辑,为此公司风险投资可能在投后管理环节强迫新创企业执行有利于母公司、却背离自身发展目标的战略规划,给创新效率带来直接冲击(Ma,2020)。不过,从激励视角看,相比于私人风险投资,公司风险投资资金来源稳定,投资回报周期更长,对失败的容忍度更高,因此也给予了新创企业更大的内部创新和探索性创新空间(Uzuegbunam等,2019)。

3. 政府风险投资:为了解决风险投资市场供给存在缺口或发展不平衡的问题,政府风险投资应运而生。依托政府资源,这类风险投资能够直接提供更多的技术审核、资质认证便利,但由于基金负责人多为政府官员,他们投资能力欠缺、投后管理机制松散,这些资源能够发挥的效用大打折扣,使得政府风险投资难以独立对企业创新程度、质量产生推动作用(Bertoni等,2019)。不过,政府背书可以成为“上市”直通车,这本身就是强有力的信号,帮助企业提高外部评价、吸引更多资金和合作伙伴,激发了风险投资市场的活力,也提升了企业开展创新活动的效率(苟燕楠和董静,2014)。政府风险投资以推动技术创新或区域经济发展为使命,这一制度逻辑贯穿整个投资周期,且政府持续稳定的出资让其得以避免股权投资回报周期带来的压力。因而,相比于其他类型的风险投资,政府风险投资更愿意支持一些回报周期长、充满风险和不确定性的行业(如生物医药等),更关注新创企业在科学研发方面的成果并支持探索性、试验性的创新活动,而非仅仅鼓励创新的商业化环节(Pahnke等,2015a);但政府风险投资这样不计回报的投资风格也可能打破市场平衡,扭曲其他风险投资的投资行为,带来挤出效应,反而对企业创新效率造成损害(Colombo等,2016a)。

(二)风险投资的情境解构与企业创新

在知识图谱中,金融市场、法律体系、税收制度、创新配套等环境因素也是不容忽视的一大主题,是风险投资与创新关系的重要调节因素(Lerner和Tåg,2013),在一定程度上决定了各影响机制的最终实现效果。解构中宏观环境,我们可以归纳出如下权变要素:

首先,资本市场结构的合理化、退出渠道的丰富化能够帮助风险投资缓解投资回报周期带来的压力,增强其支持新创企业提升创新质量、开展探索性创新活动的激励(Conti等,2019)。其次,健全的法律体系可以保障合同效力并保护知识产权,有利于激发投后管理的知识流动并降低“大企业威胁论”带来的新创企业创新成果被窃取的风险(Cumming等,2010),从而强化了风险投资资源和信号效应发挥的积极作用。第三,资本所得税等税率的降低能够有效提升投资人和创业者从创业成功中获得的收益,因而风险投资愿意投入更多资源和精力参与投后管理,最终强化了对创新程度、质量的积极影响(Cumming,2005)。最后,公共财政对研发活动的支持力度、知识产权体系的建设情况以及技术转移转化的保障水平共同决定了创新配套环境,创新配套越完善,越有利于风险投资为企业背书,吸引第三方加入,加成对创新效率的改善作用(Samila和Sorenson,2010)。此外,还有学者认为,交通便利性也能起到调节作用,Bernstein等(2016)论证了直达航班的增加可以有效减少投资人的差旅时间,降低投后管理成本,帮助投资人和企业的管理团队建立更频繁、更密切的沟通,放大风险投资资源输送和知识流动的效用。

在行业维度上,技术含量、技术周期、创新范式是最为广泛讨论的三大权变因素:首先,行业技术依赖度越高或技术尚处于发展初期,企业开展创新活动的风险水平和不确定性越高(Hall和Lerner,2010;Nanda和Rhodes-Kropf,2013),企业对外部资源的依赖程度通常也越高,风险投资能够发挥的资源和信号效应越显著;反之,在以内部资金为主导、技术相对成熟的行业中,风险投资和企业间的制度逻辑冲突反而更为激烈并占据主导效应,引发代理问题,降低企业创新效率(Hsu等,2014)。此外,行业创新范式不同,企业创新的成本结构、回报周期不同,风险投资的投资意愿、投资策略随激励而改变,资本的选择可能反过来在无形中引导行业技术轨道的变迁(Baum和Silverman,2004)。除了企业所处行业,投资市场自身的特性也是不能忽视的外部情境。一二级市场投资热度越高,风险投资在存续期内成功退出的概率越大,越会激励风险投资机构加注探索性创新;但如果出现盲目的跟风行为,则反而放大了风险投资扭曲的激励及其对创新质量的负面影响(Sorenson和Stuart,2008)。

| 情境 | 权变要素 | 调节对象 | 作用方式 | 代表文献 |

| 宏观国家层面 | 金融市场 | 激励机制 | 金融市场越完善,退出方式越多,追求短期回报激励减弱,支持提升创新质量和探索性创新活动的意愿增强 | Conti等(2019) |

| 法律体系 | 资源效应

信号效应 |

健全的法律体系可以保障合同效力和保护知识产权,有利于知识流动并降低“大公司威胁论”风险 | Cumming等(2010) | |

| 税收制度 | 资源效应 | 降税能够提高风险投资在投后环节提供更多资源的意愿,提升企业开展创新活动的积极性,有利于创新程度和质量 | Cumming

(2005) |

|

| 创新配套 | 信号效应 | 公共财政对研发活动的支持、知识产权以及技术转化体系的完善创造第三方环境,加成风险投资对创新效率的作用 | Samila和Sorenson(2010) | |

| 硬件环境 | 资源效应 | 交通的便利化可以降低投后管理成本,提升投资人的投后管理质量,放大风险投资资源输送和知识流动的效果 | Bernstein等(2016) | |

| 中观行业层面 | 技术含量技术周期 | 资源效应

信号效应 制度逻辑 |

行业技术含量越高或相应技术尚处于发展初期,企业越依赖外部资源,风投资源和信号效应越显著;反之,风投反而引发更多代理问题 | Nanda和Rhodes-Kropf(2013);Hsu等(2014) |

| 技术范式 | 激励机制 | 行业创新范式不同,企业创新的成本结构、回报周期不同,风险投资的相对投资意愿、投资策略也会相应改变 | Baum等(2000) | |

| 投资热度 | 激励机制 | 高热度刺激风险投资加注探索性创新,但盲目跟风不利于风险投资对创新程度和效率发挥影响 | Sorenson和Stuart(2008) |

(一)主要结论

基于可视化分析进行文献述评后,本文试图从环境权变要素和分化的风险投资类型出发,利用信号、资源(知识)、制度、激励这四种理论视角,构建整合模型(见图8),探讨风险投资对企业创新的差异化影响,在这一模型中:(1)资源禀赋(知识基础)、制度逻辑、回报激励是内驱因素,推进着风险投资运作周期中“募筛投管退”各环节间的联动;投资和投后管理是关键作用环节,让风险投资最终以资源输送(知识流动)、战略指导(制度和激励传导)、背书信号三种方式从多个维度直接或间接地影响企业创新。综合来看,资源(知识)基础观是风险投资促进企业创新程度的理论支撑,信号和制度理论是风险投资影响企业创新效率的背后逻辑,风险投资的资源(知识)输送、激励传导分别给企业创新质量带来正负向刺激,风险投资的制度逻辑和激励机制则指导着企业创新模式的选择。(2)分化的组织类型是先决因素,私人、企业、政府风险投资三类主体在开展风险投资活动的方式和效果上存在显著差异;其中,私人风投是促进企业创新程度和效率的主力军,公司风投在支持企业创新高质量、探索性发展的同时还存在着损害创新效率的风险,政府风投本身鲜有作为而只能通过催化风投市场来发挥影响。(3)中宏观环境是权变因素,调节着信号、资源(知识)、制度、激励四种机制的作用效果,决定着风险投资影响企业创新的程度甚至方向。最终,创新程度的提升水平取决于风险投资带来的资源(知识)效应强弱,创新效率的优化得益于背书信号和制度逻辑互恰前提下的有效战略指导,创新质量因资源效应得到改善的同时也可能被扭曲的激励机制牺牲,创新模式的选择则受到制度逻辑和回报激励的共同引导,不同理论机制、不同研究主体、不同权变环境拼凑出风险投资影响企业创新的全貌。

|

| 图 8 风险投资影响企业创新的整合模型 |

由于已有研究在样本、变量、视角选择上的局限以及已有综述在理论、机制阐释上的匮乏,本文基于演化路径和知识图谱的文献评述及模型构建具有如下意义:

一方面,演化路径和知识图谱等可视化成果直观呈现了该研究领域的发展脉络和热点变迁,有助于研究者更准确地把握风险投资与企业创新间关系的切入点,寻找值得参考的关键文献以及值得探索的未来方向;另一方面,本文从理论机制、风投类型、环境要素入手,发掘了企业创新受影响维度的复合性,明确了风险投资在企业创新进程中扮演的分化角色,明晰了风险投资发挥影响的条件、路径和本质驱动力,厘清了风险投资与企业创新间关系存在争议的深层原因。更重要的是,该领域文献尚未形成完备的理论体系,没有将经济、金融、战略管理等多学科理论整合到对这一问题的分析当中;这极大地阻碍了相关研究之间的交流互通,导致文献流于对现象“存在性”的浅层解读,却无法对影响机制进行系统化诠释。而本文将信号、资源(知识)、制度、激励这四种经典理论和风险投资的周期化运作环节结合起来,揭示了风险投资影响企业创新的根本机制和作用路径,为该领域今后的研究提供了具有参照意义的分析视角、理论基础和研究架构,有助于今后研究深度的提升、研究思路的拓展。

(二)研究展望

在梳理多重影响机制、分化的风投角色并构建整合模型后,我们发现,未来研究仍有进一步改善的空间:

首先,创新度量、样本选择、研究方法上存在局限性。风险投资对企业创新的影响是多维度的,不仅体现在专利数量或新产品数量的增加上,还体现在创新的效率和质量的提升上,以及关键创新战略的选择与执行上(Colombo等,2016b)。但大部分研究仍然只利用专利申请数、授权数、新产品数等传统创新程度指标来进行定量分析,对效率、质量、模式等维度的测量往往也不够准确和直接。此外,受限于数据可得性,样本常常集中于硬件制造或生物医疗等高专利密度的行业,缺少对服务类行业中商业模式创新、平台创新等多元创新模式如何受到风险投资影响的分析。因此,今后的研究应该进一步丰富对企业创新的测量维度,尝试案例等能够更充分还原影响机制和作用过程细节的定性分析方法,扩大研究对象的覆盖范围,从而更全面地理解风险投资影响效果的多样性、多维性。

其次,缺少对风险投资与企业间关系的深度考量。风险投资活动不只是风险投资机构对新创企业单方面的输出,而是风险投资与企业间双边乃至多边互动关系的体现,但已有文献对两者间关系的理解尚停留在物理距离层面。实质上,资源及知识网络的异质性将极大地影响企业对外部导入资源和知识的吸收、转化(宋晶和陈劲,2019);因而今后的研究还需要重点关注,风险投资与新创企业间特征的差异化程度、维度将如何影响风险投资开展投后管理工作,资源和制度作用的发挥会发生什么样的改变,异质性将在多大程度上抵消风险投资对企业创新的影响,这一影响又能够通过什么措施得到缓解。据此,风险投资人和创业者才可以更好地选择适合自己的伙伴并学会管理异质性带来的潜在问题。

其三,对风险投资与生态系统内其他角色的联动机制探讨不足。企业上下游、内外部有很多不容忽视的角色也在企业创新系统中发挥着作用(Lerner和Tåg,2013);在本文的整合模型中,风险投资通过信号机制对其他关联方单向产生影响,继而间接作用于新创企业,但其他相关机构的行为将如何触发风险投资投前投后行为的改变,这一系统作为整体又将如何协同影响企业创新,众多参与者中究竟谁扮演着主导角色,这些多方联动的问题都值得进一步探索并补充进现有研究框架内。此外,风险投资往往注重投资组合的管理和行业赛道的布局,在以风险投资为核心的生态系统中,众多获投的新创企业间既存在着资源上的竞争,也存在着协同合作的可能;那么,它们之间会在风险投资的主导下发生什么样的联动行为,这种联动行为将使得新创企业受益还是将其暴露于新的风险下。其中,我们还需要特别关注公司风险投资这一特例,作为一个创新生态系统,公司风险投资本身是如何协调母公司与被投企业间的互动的,协调机制的不同又会怎样改变创新活动受到的影响。

其四,对风险投资国际化、本土化发展问题后续如何影响被投企业的关注不够。风险投资作为合伙制企业,自身也面临着国际化扩张和本土化经营的问题,这些和风险投资发展息息相关的问题很大程度上反映出其机构特色并终将体现在其对新创企业的影响上。以中国为例,外资风险投资机构在20世纪初涌进中国市场并逐渐占据主流,近20年过去,它们却呈现出迥然不同的发展境况,红杉依靠在中国市场投出阿里巴巴、京东等企业打造了全球风险投资霸主的标签,而另一家美国风险投资劲旅凯鹏华盈却在中国折戟。对于活跃于发展中市场的跨国风险投资机构而言,我们还需要从国际化、本土化的视角发掘它们对新创企业带来的影响,这一过程远比如今单一背景下的影响机制要复杂,例如,本土化投融资优势的培养和政府管控的掣肘如何平衡,本地化经理人的发掘和风险投资风格、经验的延续如何兼顾等问题。

① 图示说明:(1)下划线和加粗标记的要素代表相应理论视角下的主要自变量和因变量;(2)实线箭头代表作用路径,+/-表示相应路径带来积极/消极影响。

② 主要参考Pahnke等(2015a)、Colombo等(2016a)和Bertoni等(2019)的研究。

| [1] | 陈思, 何文龙, 张然. 风险投资与企业创新: 影响和潜在机制[J]. 管理世界, 2017(1): 158–169. |

| [2] | 谢雅萍, 宋超俐. 风险投资与技术创新关系研究现状探析与未来展望[J]. 外国经济与管理, 2017(2): 47–59. |

| [3] | 张曦如, 沈睿, 路江涌. 风险投资研究: 综述与展望[J]. 外国经济与管理, 2019(4): 58–70, 138. |

| [4] | Barrot J N. Investor horizon and the life cycle of innovative firms: Evidence from venture capital[J]. Management Science, 2016, 63(9): 3021–3043. |

| [5] | Bertoni F, Colombo M G, Quas A. The role of governmental venture capital in the venture capital ecosystem: An organizational ecology perspective[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2019, 43(3): 611–628. |

| [6] | Chemmanur T J, Fulghieri P. Entrepreneurial Finance and Innovation: An introduction and agenda for future research[J]. The Review of Financial Studies, 2014, 27(1): 1–19. |

| [7] | Colombo M G, Cumming D J, Vismara S. Governmental venture capital for innovative young firms[J]. The Journal of Technology Transfer, 2016a, 41(1): 10–24. |

| [8] | Colombo M G, D’Adda D, Pirelli L H. The participation of new technology-based firms in EU-funded R&D partnerships: The role of venture capital[J]. Research Policy, 2016b, 45(2): 361–375. |

| [9] | Cumming D, Johan S. The problems with and promise of entrepreneurial finance[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2017, 11(3): 357–370. |

| [10] | Da Rin M, Penas M F. Venture capital and innovation strategies[J]. Industrial and Corporate Change, 2017, 26(5): 781–800. |

| [11] | Gompers P, Lerner J. The venture capital revolution[J]. Journal of Economic Perspectives, 2001, 15(2): 145–168. |

| [12] | Kelly R, Kim H. Venture capital as a catalyst for commercialization and high growth[J]. The Journal of Technology Transfer, 2018, 43(6): 1466–1492. |

| [13] | Kortum S, Lerner J. Assessing the contribution of venture capital to innovation[J]. The Rand Journal of Economics, 2000, 31(4): 674–692. |

| [14] | Lahr H, Mina A. Venture capital investments and the technological performance of portfolio firms[J]. Research Policy, 2016, 45(1): 303–318. |

| [15] | Nanda R, Rhodes-Kropf M. Investment cycles and startup innovation[J]. Journal of Financial Economics, 2013, 110(2): 403–418. |

| [16] | Pahnke E C, Katila R, Eisenhardt K M. Who takes you to the dance? How partners’ institutional logics influence innovation in young firms[J]. Administrative Science Quarterly, 2015a, 60(4): 596–633. |

| [17] | Pahnke E C, McDonald R, Wang D, et al. Exposed: Venture capital, competitor ties, and entrepreneurial innovation[J]. Academy of Management Journal, 2015b, 58(5): 1334–1360. |

| [18] | Schildt H A, Maula M V J, Keil T. Explorative and exploitative learning from external corporate ventures[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2005, 29(4): 493–515. |

| [19] | Sorenson O, Stuart T E. Bringing the context back in: Settings and the search for syndicate partners in venture capital investment networks[J]. Administrative Science Quarterly, 2008, 53(2): 266–294. |

| [20] | Stuart T E, Hoang H, Hybels R C. Interorganizational endorsements and the performance of entrepreneurial ventures[J]. Administrative Science Quarterly, 1999, 44(2): 315–349. |