2021第43卷第1期

2.中欧国际工商学院,上海 201206

2.China Europe International Business School (CEIBS), Shanghai 201206, China

作为组织中“承上启下”的角色,协调好组织中的矛盾是管理者的重要工作之一(Zhang等,2015)。管理者享有组织层级结构赋予的职权,也要面对来自组织和下属的期望。例如,组织期望主管严格控制工作过程和生产,而下属期望主管在执行任务时给予信任和自主权(Smith和Lewis,2011)。组织希望主管能够统一管理下属,使他们保持行为一致,而下属希望主管能够看到他们独一无二的闪光点(Brewer和Gardner,1996)。这些悖论管理需求对管理人员的领导能力提出了极高的要求(Evans,2000)。基于组织中的悖论管理需求,Zhang等(2015)学者提出了悖论式领导(paradoxical leadership)概念来表示管理者在领导过程中采取一系列看似相互冲突但却密切联系的行为。这类领导行为能够同时并有效满足组织中存在的相互矛盾的工作要求,既能够保证组织的有效运作,又能够满足员工的个人需求(Zhang等,2015)。

随着悖论式领导研究的推进,我们了解到悖论式领导在工作领域不仅能够帮助组织应对两难困境(付正茂,2017;王彦蓉等,2018),而且能够提高员工处理工作中矛盾的能力(Kauppila和Tempelaar,2016;王朝晖,2018)。然而,对于悖论式领导如何影响员工对非工作领域矛盾的应对,我们依然知之甚少。当代组织中的员工日益面临各种矛盾的挑战,不仅有工作领域的个人利益和集体利益的矛盾、绩效目标和学习目标的矛盾,还有生活领域的工作和家庭的矛盾(Smith和Lewis,2011)。而领导行为不仅会影响下属在工作领域的表现,而且能跨越工作边界影响下属的整体福利(Arnold等,2007)和工作—家庭关系(Zhang等,2012;Wang等,2017)。悖论式领导体现了管理者平衡多重任务角色的能力(朱颖俊等,2019)和协调矛盾的管理艺术(Zhang等,2015)。这种领导风格会如何跨越组织边界,对员工生活领域的矛盾产生影响,是本文探讨的主要问题。

本文具体关注悖论式领导对员工工作—家庭平衡的影响。首先,作为一种矛盾现象,工作—家庭平衡问题被组织中矛盾研究领域的学者多次提及(Smith和Lewis,2011),却尚未有研究系统地探讨组织中的矛盾因素如何影响员工对工作—家庭平衡问题的应对。其次,工作—家庭平衡代表工作领域与家庭领域的交互关系,不预设方向性(Greenhaus和Allen,2011),体现了矛盾概念既对立又统一的内涵(Smith和Lewis,2011)。而其他工作—家庭构念,例如工作—家庭冲突(Greenhaus和Beutell,1985)或工作—家庭增益(Greenhaus和Powell,2006),强调从工作到家庭或从家庭到工作的具体方向(Hanson等,2006)。最后,在高强度快节奏的现代社会,组织对平衡工作—家庭的关注和员工对平衡工作—家庭的需求都日益增长(Casper等,2018)。因此,探讨悖论式领导是否会影响以及如何影响员工工作—家庭平衡存在理论和现实意义。

目前有关个体平衡工作与家庭的机制研究相对单一,主要关注工作与家庭之间的资源转移机制。这与一直以来学界对工作—家庭平衡的定义不明确有关(Casper等,2018;Hirschi等,2019)。早期研究者多将没有冲突和存在增益的情况视为达到平衡,而忽视了个体对工作与家庭平衡的整体评估(如Frone,2003),导致现有的前因研究主要从资源跨领域转移的视角着手,如Wang等(2017)探讨了仆从型领导通过工作到家庭的积极溢出这一机制对下属工作—家庭平衡的影响。随着研究的深入,学界开始强调整体性视角的重要性。Hirschi等(2019)提出工作—家庭平衡不只是资源的跨领域转移,工作—家庭平衡的整体评估至少同等重要。Leslie等(2019)认为,基于对工作—家庭平衡整体的认识,个体可以发展出与自身价值观相适应的工作—家庭平衡模式。相比于其他领导风格,悖论式领导善于整合相互矛盾的组织结构需求和员工个人需求,引导下属从整体性视角看待问题(Zhang等,2015)。因此,深入探讨悖论式领导对员工工作—家庭平衡的解释机制,能够进一步为相关研究做出贡献。

一方面,研究表明悖论式领导会以榜样的方式影响员工应对矛盾的方式,拓展员工对工作的整体理解,并使他们以同样的开放态度面对矛盾挑战(Zhang等,2015)。这种整体性思维(holistic thinking)被定义为个体专注于事物整体并赋予其中各个要素关联性的思考方式(Nisbett等,2001)。在面对工作—家庭平衡需求时,拥有这种整体性视角的员工可能更倾向于统筹应对,保证两个领域的平衡。因此,根据社会学习理论(Bandura,1977),本文引入整体性思维来解释悖论式领导与员工工作—家庭平衡的关系。另一方面,悖论式领导也能为员工提供跨领域转移的资源,如自我效能感(Shao等,2017)、工作自主性(Yang,2019)和灵活性(Zhang等,2015)。这些从工作领域获得的资源溢出到家庭领域,能够帮助个体提升家庭表现(Hanson等,2006;Greenhaus和Allen,2011)。因此,根据工作—家庭增益理论(Greenhaus和Powell,2006),本文引入工作—家庭积极溢出(work-family positive spillover)来解释悖论式领导如何通过资源溢出的方式影响员工的工作—家庭平衡。综上,本文通过提出双中介模型来揭示悖论式领导影响员工工作—家庭平衡的内在机制。

值得注意的是,并不是所有的员工都能够适应悖论式领导并因此受益。悖论式领导能否产生效果关键在于员工如何看待这种领导方式。矛盾一直被认为是一把双刃剑(Lewis,2000;Miron-Spektor等,2018),既可以激发创造力并提高绩效,推动良性循环,也会威胁到人们的确定感,促使个体产生焦虑情绪和采取防御措施(Lewis,2000;Schad等,2016)。本研究通过矛盾思维(paradox mindset)来探讨为何悖论式领导对于某些员工会毫无效果。矛盾思维由Miron-Spektor等(2018)提出,被定义为“重视、接受和适应矛盾的个人倾向”。高水平的矛盾思维能够帮助个体重视并理解周围的矛盾现象,与之和谐相处;而低水平的矛盾思维使个体难以适应矛盾的要求,甚至将其视为威胁(Lewis,2000;Smith和Lewis,2011)。因此,矛盾思维水平低的个体可能不会重视或尝试理解领导的悖论行为,导致悖论式领导行为无效化。引入矛盾思维概念有助于我们厘清悖论式领导效应的边界条件。

本文的主要贡献有以下三点:其一,以往对悖论式领导的研究集中于悖论式领导在组织内部的影响,而忽视了这类领导行为能够跨越工作—家庭边界影响到员工工作和家庭的平衡。本研究将悖论式领导与员工工作—家庭平衡联系起来,响应了学界对于拓宽微观领域矛盾现象研究的号召(Schad等,2016),并且从悖论视角增进了对工作—家庭平衡的理解。其二,基于社会学习理论与工作—家庭增益理论,本研究引入了整体性思维和工作—家庭积极溢出作为中介机制,解释了悖论式领导如何通过双中介影响员工工作—家庭平衡,深入挖掘了悖论式领导影响的内在机制(Zhang等,2015;谭乐等,2020)。其三,本研究引入了矛盾思维来探讨悖论式领导与员工工作—家庭平衡关系的边界条件,能够帮助管理者理解为什么一些员工能在悖论式领导行为的影响下更好地平衡工作和家庭,而另一些员工却难以获益。

二、文献回顾与研究假设提出(一)悖论式领导

悖论式领导是Zhang等学者(2015)基于组织悖论研究和阴阳理论发展出的概念。他们认为组织中管理者面临的主要矛盾是组织结构需求与员工个人需求的矛盾。组织结构需求要求管理者保持组织稳定性和组织的高效运作,层级结构赋予他们在较高职位上控制员工并实施专制的权力;然而员工作为拥有主观能动性的个体,存在与组织需求不完全一致的个人需求,期望以自己的方式工作(Poole和Van de Ven,1989)。悖论式领导能够充分平衡组织结构需求和员工个人需求的矛盾,从而保证管理的高效性。具体可以概括为五个行为维度:(1)自我中心和他人中心相结合;(2)既保持距离,又维持亲密;(3)既一视同仁,又允许个性化;(4)既严格执行工作要求,又允许灵活性;(5)既维持决策控制,又允许自主性(Zhang等,2015)。悖论式领导的提出对权变领导理论做出了有效补充(Smith和Lewis,2011)。权变领导理论侧重对矛盾问题的分解,强调领导行为和特定情境的匹配,领导根据管理情境和现有条件选择最优的行动方案(Smith和Lewis,2011)。而悖论式领导理论更侧重对矛盾问题的整合,强调在面对复杂情境和动态变化的管理问题时,整合表面的对立,拥抱深层次的统一(Zhang等,2015)。

在现有研究中,悖论式领导又常被称为矛盾型领导(王彦蓉等,2018)。悖论式领导概念强调“对立统一”,即整合看似相互对立,实则相互联系的需求(Smith和Lewis,2011)。该领导类型与双元领导(ambidextrous leadership)存在既重叠又区分的关系。重叠部分在于有些双元领导文献基于悖论视角,关注领导行为中相互分离又相互依赖的特征。区别部分在于有些双元领导文献基于权变视角,关注领导在不同情境下对两种相互独立领导风格的灵活选择,不强调对立统一。关于两者异同的细节,学者们已进行丰富的探讨(如,罗瑾琏等,2016;赵红雨等,2019;谭乐等,2020),此处不再赘述。本研究对悖论式领导的探讨沿袭最初Zhang等(2015)在人员管理情境下的定义与测量,而不包含Zhang和Han(2019)后期提出的企业发展情境中的悖论式领导。

随着悖论式领导理论化的深入,相关实证研究也得到了迅猛发展。研究表明,悖论式领导在组织、团队和个人层面都能产生影响。在组织层面,悖论式领导可以通过知识共享或者行为榜样的机制增强组织的双元创新能力(付正茂,2017;王彦蓉等,2018),并且能提升组织的绩效表现(Zhang和Han,2019)。团队层面的研究主要关注团队创新能力。多项研究从不同的机制入手,均发现悖论式领导对团队创新和创造力有积极影响(如,Shin和Zhou,2007;Zhang等,2016;Liu等,2017;罗瑾琏等,2017;Li等,2018;彭伟和马越,2018)。个体层面的后果研究聚焦于悖论式领导对员工的组织内影响。具体来讲,悖论式领导能提升员工的工作表现,如工作绩效(She和Li,2017)、任务熟练度(Zhang等,2015)、追随行为(Jia等,2018)、主动性行为(Zhang等,2015;彭伟和李慧,2018)和建言行为(李锡元等,2018)。此外,研究发现悖论式领导能促进员工的双元行为(Kauppila和Tempelaar,2016;王朝晖,2018),并通过激发员工的自我效能感或工作繁荣感等机制提升其创造力(Shao等,2017;苏勇和雷霆,2018;Yang等,2019)。

目前对悖论式领导的探讨主要在工作领域进行,没有涉及悖论式领导的跨领域影响。下面本文将结合社会学习理论和工作—家庭增益理论,就悖论式领导跨越工作—家庭边界影响员工工作—家庭平衡的中介机制和边界条件提出研究假设。理论模型如图1所示。

|

| 图 1 理论模型 |

(二)悖论式领导和员工工作—家庭平衡

工作—家庭平衡被定义为个体同时协调并扮演好工作和家庭领域的角色,并达到自身及其角色相关者(比如领导、配偶)的期望(Carlson等,2009)。工作与家庭的平衡问题在悖论理论中被视为对立共存的矛盾问题(Smith和Lewis,2011),即工作领域和家庭领域存在既相互消耗也相互增益的对立统一关系(Edwards和Rothbard,2000;Rothbard,2001)。实现工作和生活的平衡需要个体协调工作和家庭领域之间的矛盾,这一过程被认为是动态的和联系的(Poole和Van de Ven,1989;Ilies等,2009)。例如,当个体考虑工作和家庭之间的资源分配时需要同时考虑短期和长期,从而确定进一步的统筹安排。当其中一个领域出现需求时,个体可能在短期内将更多注意力或时间转向这一领域,但这种短期的资源倾斜是为了两个领域长期的统一,以促进工作和家庭整体上的平衡(Smith和Lewis,2011)。

领导作为员工工作领域的重要他人,能够显著地影响员工的工作体验乃至家庭表现(Zhang等,2012)。不同的领导风格能够以不同的方式跨越工作边界影响到员工的家庭生活。例如,领导的辱虐型管理方式会导致下属心理契约的破裂,从而增加下属对其家庭成员的贬损行为(Hoobler和Brass,2006);而仆从型领导则能激发下属对领导的认同,并通过积极溢出的方式正向影响下属的工作—家庭平衡(Wang等,2017)。而悖论理论和现有实证成果表明,悖论式领导作为一种善于接受和整合竞争需求的领导风格,能够挖掘矛盾的积极潜力,从而使员工产生积极改变(Lewis,2000;Zhang等,2015)。因此,悖论式领导的积极影响可能跨越工作边界影响到员工的家庭。

具体而言,本文提出悖论式领导能够平衡组织结构需求和员工个人需求的矛盾,帮助员工达到工作与家庭的平衡。例如,悖论式领导会在整体上严格要求员工完成工作的同时,允许员工保持时间安排的灵活性和自主权(Zhang等,2015)。严格的工作要求保证了员工的绩效水平,使其不因为个人事务损害工作绩效;而允许一定的灵活性和自主权,又能够满足个体履行家庭角色职责的需求,使其达到工作与家庭的平衡,不至于顾此失彼。这一推断也得到了实证研究的支持,即员工的自主权存在“过犹不及效应”(too-much-of-a-good-thing effect),适当的自主权对员工有积极影响,过度的自主权反而会损害员工的绩效表现和福利水平(Langfred,2004;Pierce和Aguinis,2013)。综上,本文提出以下假设:

H1:悖论式领导与员工的工作—家庭平衡具有显著的正相关关系。

(三)整体性思维的中介效应

工作—家庭平衡要求个体从整体的角度看待问题,体现为员工工作和家庭角色组合的有效性、满意度、适合度和参与度达到平衡状态,而不只是其中一个领域取得成功(Greenhaus和Allen,2011;Casper等,2018)。员工只有站在全局的视角对工作—家庭平衡问题进行思考,才能对自身平衡工作—家庭的需求有更准确的认识。在最新的工作—家庭意识形态研究中,Leslie等(2019)指出个体认知对于工作—家庭平衡问题很重要,然而一直被主流文献所忽视。每个个体在认知层面对于世界是如何运行的都有着基本的思考,在此基础上,个体形成与自身相适应的对工作与家庭平衡的认知模式(Leslie等,2019)。这就需要个体对工作和家庭领域的资源分配有整体的认识,否则很难实现真正的平衡。例如,对于一个重视工作甚于家庭的人,如果在工作和家庭领域保持相同的投入水平,就不可能感到平衡(Greenhaus和Allen,2011)。整体性思维的个体倾向于从全局的角度把握具体领域(目标)之间的相互联系,并根据这种联系来解释和预测事件(Nisbett等,2001)。因此,由于其强调整体而非局部的特性(Koo和Choi,2005;Choi等,2007),整体性思维可以帮助个体更好地实现工作—家庭平衡。

基于社会学习理论(Bandura,1977),本文提出悖论式领导通过员工的整体性思维来促进员工工作—家庭平衡。社会学习理论强调替代学习,即个体通过观察学习榜样的直接经历或行为结果来进行间接学习(Gioia和Manz,1985)。研究表明,悖论式领导在理论上(Zhang等,2015)和实证上(谭乐等,2020)都表现出其独特的优势,是下属替代学习的榜样(朱颖俊等,2019)。而整体性思维是悖论式领导处理矛盾问题时的核心思维方式(Zhang等,2015;罗瑾琏等,2016)。通过榜样学习,员工观察到悖论式领导以“两者皆”(both-and)而不是“二选一”(either-or)的方式应对矛盾,建立起整体大于部分的思考方式(Detert和Burris,2007)。采用整体性视角使员工能辩证地将工作和家庭两个领域联系在一起考虑,帮助员工从整体角度协调工作和家庭需求,而不是各自为政,线性孤立地思考工作—家庭平衡问题(Choi等,2007)。综上,本文提出以下假设:

H2:员工整体性思维中介了悖论式领导与工作—家庭平衡的正相关关系,即悖论式领导会通过正向影响员工整体性思维促进其工作—家庭平衡。

(四)工作—家庭积极溢出的中介效应

工作—家庭增益理论认为,工作相关资源是工作—家庭平衡的关键因素(Greenhaus和Powell,2006),包括技能和价值观、心理和生理资源(如自我效能和身体健康)、社会资本资源(如影响力和信息)、灵活性和物质资源(如薪酬)(Greenhaus和Powell,2006)。工作—家庭积极溢出指“工作对家庭正向的资源外溢效应”(Edwards和Rothbard,2000;Hanson等,2006),即工作相关资源从工作领域向家庭领域传输的积极过程(ten Brummelhuis和Bakker,2012)。工作—家庭积极溢出是个体实现工作—家庭平衡的一个重要机制,工作—家庭积极溢出代表工作和家庭领域之间的积极互动,表明个体在工作和家庭角色方面都取得了成效(Wang等,2017)。经历过高水平工作—家庭积极溢出的员工会认为,成功的工作经历有助于他们更有效地完成家庭任务,使他们成为更好的家庭成员(Hanson等,2006)。

基于工作—家庭增益理论,本文提出悖论式领导会促进员工的工作—家庭积极溢出,进而影响其工作—家庭平衡。虽然Greenhaus和Powell(2006)没有直接在他们的理论中将悖论式领导概念化为一种资源,本文认为悖论式领导可以通过两条路径帮助员工实现工作资源到家庭的积极溢出。一方面,悖论式领导给员工提供工具性支持,帮助员工更高效地处理家庭问题。这与工作—家庭增益理论提出的工具性路径一致(Greenhaus和Powell,2006)。Zhang等(2015)指出悖论式领导会在组织中构建兼具边界和自由度的工作环境。这类领导不仅会强调组织规范和标准,使得员工清晰地分辨自身的工作角色和责任,还会考虑员工的个人需求,赋予员工安排工作事务的一定的灵活性。工作自主权和灵活性使员工有更多的时间来承担家庭责任,灵活地安排工作与家庭事务,从而提升他们在家庭角色中的表现(Friedman和Greenhaus,2000)。

另一方面,悖论式领导会通过情感性路径影响下属的工作—家庭积极溢出。研究表明,悖论式领导能够给员工带来高水平的工作繁荣感、工作激情和自我效能感(Shao等,2017;苏勇和雷霆,2018;Yang等,2019)。根据工作—家庭增益理论,这些积极情感具有直接可转移性,能够从工作领域积极溢出到家庭领域(Greenhaus和Powell,2006),帮助员工以更积极的态度参与到家庭事务中,与家庭成员进行互动(Edwards和Rothbard,2000)。综上,本文提出悖论式领导能够通过工具性路径和情感性路径对下属的工作—家庭积极溢出产生影响,进而促进工作和家庭平衡。本文提出以下假设:

H3:员工工作—家庭积极溢出中介了悖论式领导与工作—家庭平衡的正相关关系,即悖论式领导会通过正向影响员工工作—家庭积极溢出促进其工作—家庭平衡。

(五)矛盾思维的调节效应

矛盾思维体现了个体重视、接受和适应矛盾的心态(Miron-Spektor等,2018),解释了为什么一些人在矛盾中能茁壮成长,而另一些人则因此备受煎熬(Miron-Spektor等,2018)。如果个体把矛盾当作困境或威胁来应对,就会为了避免这种威胁带来的不适感而采取“二选一”(either-or)的方式(赵红雨等,2019;谭乐等,2020)。长期来看,这种防御性反应可能会加剧相互依赖又对立的需求之间的撕裂(Lewis,2000;Sundaramurthy和Lewis,2003),而矛盾思维提供了应对潜在矛盾的关键方法(Schad等,2016;Miron-Spektor等,2018)。拥有矛盾思维的个体选择接受并重视矛盾,而不是拒绝或逃避(Smith和Lewis,2011)。他们能理解周围的矛盾现象,更可能将这些矛盾现象视为机遇而不是威胁(Lewis,2000)。他们主动面对矛盾,采取“二者皆”(both-and)的方式应对矛盾。例如,具有矛盾思维的员工可能会综合学习和绩效目标,并寻找更为平衡的方案来管理相互竞争的目标,采取诸如“干中学”之类的策略(Smith和Berg,1987;Miron-Spektor和Beenen,2015)。

本文认为这种矛盾思维有助于员工在悖论式领导的影响下形成整体性思维。具体而言,相较于排斥和无视矛盾的个体,拥有矛盾思维的个体在面对矛盾现象时更可能采取重视的态度(Miron-Spektor等,2018)。当上司采取悖论式领导行为时,拥有矛盾思维的员工会表现出更加重视的心态。而社会学习理论指出,对榜样行为的注意程度会影响个体观察学习的效果(Bandura,1977)。因此,悖论式领导对整体性思维的正向影响对于重视矛盾的员工能产生更好的效果。此外,矛盾思维能够提高认知灵活性,从而能够拓宽员工的注意力范围,使其关注并平衡不同的观点(Rothman和Melwani,2017)。矛盾思维使他们能够充分捕捉悖论式领导的复杂性,学习悖论式领导如何联系和协调组织结构需求和员工个人需求(Zhang等,2015;Miron-Spektor等,2018)。这表明矛盾思维水平高的员工更可能从悖论式领导的行为中学会运用整体性视角思考矛盾问题。因此,本文提出以下假设:

H4:员工的矛盾思维在悖论式领导与员工整体性思维的关系中起正向调节作用,即员工矛盾思维水平越高,悖论式领导对员工整体性思维的正向影响越强。

同时,矛盾思维有助于悖论式领导促进员工的工作—家庭溢出。研究表明,拥有矛盾思维的个体,能够主动面对矛盾,有效利用它们来提高绩效和幸福感(Schneider,1999;Miron-Spektor等,2018)。矛盾思维水平越高,员工越可能将看似排斥实则联系的领导行为看作机会而不是威胁,他们接受甚至拥抱这种“松紧结合”的领导风格。这类员工能更有效地明确自己在组织和团队中的角色定位和工作职责,更适应组织工作系统(Zhang等,2015);并且能更有效地运用悖论式领导赋予的自主权,积累完成特定工作所需用到的资源(Kanfer和Ackerman,1989)。高水平的工作表现和心理资源的积累可以从工作领域转移到家庭领域,促进从工作到家庭的积极溢出(Edwards和Rothbard,2000;Greenhaus和Powell,2006)。

而矛盾思维水平低的员工会排斥和逃避矛盾。面对悖论式领导,他们无法认识或认同这种领导方式的矛盾性。因此他们倾向于片面地理解悖论式领导,从而难以协调好领导提出的矛盾需求(Miron-Spektor等,2018)。在这种前提下,悖论式领导对员工工作—家庭积极溢出的积极影响也会受到阻碍。可见员工矛盾思维越高,悖论式领导与员工工作—家庭积极溢出之间的相关性越强。因此,本文提出:

H5:员工的矛盾思维在悖论式领导与员工工作—家庭积极溢出的关系中起正向调节作用,即员工矛盾思维水平越高,悖论式领导对员工工作—家庭积极溢出的正向影响越强。

三、研究设计与方法(一)样本收集与流程

本研究所用数据采集自杭州五家商业银行的员工。在企业人力资源经理提供的员工名录中,我们随机抽取了230名员工进行问卷调查。问卷发放分两次进行,两次调查间隔时间为一个月。两次问卷卷首语均告知填答者此调查为匿名参与,并将员工编号设为问卷编号,用于匹配两次问卷,所收集的信息仅供科学研究使用。每份问卷都由受访者独立完成,受访者在填写完问卷后,将问卷装进信封,直接交回给研究者。两次问卷调查需要受访者对若干构念进行回答。第一次问卷测量的构念有悖论式领导和员工矛盾思维,还收集了员工的人口统计信息,包括性别、年龄、教育水平、工作年限(年)、婚姻状况。第二次问卷在一个月后发放,本次向第一次填答有效的213名员工发放,问卷内容包括整体性思维、工作—家庭积极溢出和工作—家庭平衡。

通过检查和剔除无效问卷,本研究最终得到192份有效问卷,整体回收率为83.48%。本文的数据分析均基于这192人的样本进行。在被试样本中,女性106人,占55.2%;平均年龄为33.74岁,平均工作年限为11.08年;从教育水平来看,高中及以下学历15人,占7.8%,大专学历58人,占30.2%,本科学历118人,占61.5%,研究生及以上学历1人,占0.5%;关于婚姻状况,130人已婚,占67.70%,62人未婚,占32.30%。

(二)变量测量

1. 悖论式领导(PL)。本研究采用Zhang等学者(2015)开发的量表来测量悖论式领导。该量表分为5个维度,共22个题项:第1个维度涉及“自我中心与他人中心相结合(SO)”,含5个题项,示例题项为“要求别人尊重自己,但同时表明别人也值得尊重”;第2个维度涉及“既保持距离又维持亲密(DC)”,含4个题项,示例题项为“与下属保持距离,但并不高高在上”;第3个维度涉及“既一视同仁又允许个性化(UI)”,含5个题项,示例题项为“对下属的管理具有一致性,同时会考虑个人的需要”;第4个维度涉及“既严格执行工作要求又允许灵活性(RF)”,含4个题项,示例题项为“工作上要求严格,但同时允许下属犯错误”;第5个维度涉及“既维持决策控制又允许自主性(CA)”,含4个题项,示例题项为“工作中大事上自己拍板,小事上向下属授权”。本量表采用0“一点也不”到4“几乎总是”的方式测量。在本研究中,信度系数(Cronbach’s α)为0.96。

2. 矛盾思维(PM)。本研究采用Miron-Spektor等学者(2018)开发的9题项量表来衡量矛盾思维。示例题项为“当我从(一个问题的)反面思考时,我能更好地理解(这个)问题”和“同时处理相互矛盾的需求让我很舒服”。本量表采用Likert 5点测量,1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”。在本研究中,信度系数(Cronbach’s α)为0.80。

3. 整体性思维(HT)。本研究采用Choi等学者(2007)开发的6题项量表来衡量下属的整体性思维。示例题项为“为了看清一种现象,考虑整体情况要比分开考虑各部分好”。本量表采用Likert 5点测量,1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”。在本研究中,信度系数(Cronbach’s α)为0.88。

4. 工作—家庭积极溢出(WFPS)。本研究采用Hanson等学者(2006)开发的11题项量表来测量工作—家庭积极溢出。该量表包含3个维度:(1)工作到家庭的情感积极溢出,示例题项为“工作中的好心情让我在家里也有好心情”;(2)工作到家庭的基于行为的积极溢出,示例题项为“在工作中发展的技能有利于我的家庭生活”;(3)工作到家庭的基于价值观的积极溢出,示例题项为“工作经验中学到的价值观帮助我履行我的家庭责任”。本量表采用Likert 5点测量,1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”。在本研究中,信度系数(Cronbach’s α)为0.93。

5. 工作—家庭平衡(WFB)。本研究采用Grzywacz和Carlson(2007)开发的6题项量表来测量工作—家庭平衡。示例题项为“我能够协商和完成工作和家庭对我的期望”。该量表采用Likert 5点测量,1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”。在本研究中,信度系数(Cronbach’s α)为0.89。

6. 控制变量。基于工作—家庭界面的研究成果,本文将五项控制变量包含在研究中。具体而言,本研究首先控制了性别(1=女性,2=男性),因为男性和女性在处理工作和家庭关系的方式上存在显著不同(Barnett和Hyde,2001)。其次,本研究控制了年龄、教育水平(1=初中及以下,2=高中及中专,3=大专,4=大学本科,5=研究生及以上)和工作年限(年),因为有研究指出个体所处的生命阶段和拥有的人力资本会影响其应对工作—家庭关系的方式(Friedman和Greenhaus,2000)。此外,由于已婚与否也会影响到个体工作与家庭的关系(Friedman和Greenhaus,2000;Greenhaus和Powell,2006),本研究对员工的婚姻状况(1=已婚,2=未婚)也进行了控制。

四、数据分析和结果(一)验证性因子分析

为检验模型的聚合效度和关键变量的区分效度,本研究采用Mplus 8.0(Muthén和Muthén,2017)进行了验证性因子分析(confirmatory factor analyses)。结果如表1所示,五因子测量模型达到了很好的拟合效果:χ2(109)=159.92,p<0.01,RMSEA=0.05,CFI=0.97,TLI=0.97,SRMR=0.05,表明模型具有较好的聚合效度。为了验证变量之间的区分效度,本研究将同一个时间点测量的因子进行两两合并,构造出六个替代模型,并将这些替代模型与测量模型(五因子模型)进行对比。根据卡方检验结果,测量模型要显著优于六个替代模型,表明关键变量之间具有良好的区分效度。

| χ2 | df | RMSEA | CFI | TLI | SRMR | Δ χ2(df) | |

| 测量模型(PL,PM,HT,WFPS,WFB) | 159.92 | 109 | 0.05 | 0.97 | 0.97 | 0.05 | |

| 四因子模型(PL+PM,HT,WFPS,WFB) | 298.71 | 113 | 0.09 | 0.90 | 0.89 | 0.09 | 138.79**(4)r |

| 四因子模型(PL,PM,HT+WFPS,WFB) | 582.42 | 113 | 0.15 | 0.76 | 0.71 | 0.10 | 422.50**(4)r |

| 四因子模型(PL,PM,HT+WFB,WFPS) | 398.48 | 113 | 0.12 | 0.86 | 0.83 | 0.08 | 238.56**(4)r |

| 四因子模型(PL,PM,HT,WFPS+WFB) | 438.07 | 113 | 0.12 | 0.84 | 0.80 | 0.10 | 278.15**(4)r |

| 二因子模型(PL+PM,HT+WFPS+WFB) | 839.53 | 118 | 0.18 | 0.63 | 0.58 | 0.14 | 679.61**(9)r |

| 一因子模型(PL+PM+HT+WFPS+WFB) | 1449.23 | 119 | 0.24 | 0.33 | 0.23 | 0.21 | 1289.31**(10)r |

| 注:N=192。**表示p<0.01。PL=悖论式领导;PM=矛盾思维;HT=整体性思维;WFPS=工作—家庭积极溢出;WFB=工作—家庭平衡。+表示因子合并。r表示该模型与测量模型进行比较。 | |||||||

(二)描述性统计分析

本研究各变量的均值、标准差与相关系数如表2所示。括号内为各量表的信度系数。

| 变 量 | 均值 | 标准差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1.性别 | 1.45 | 0.50 | ||||||||||

| 2.年龄 | 33.74 | 9.09 | −0.04 | |||||||||

| 3.教育水平 | 3.55 | 0.65 | 0.20** | −0.51** | ||||||||

| 4.工作年限 | 11.08 | 9.71 | −0.08 | 0.87** | −0.56** | |||||||

| 5.婚姻状况 | 1.32 | 0.47 | −0.04 | −0.60** | 0.21** | −0.58** | ||||||

| 6.悖论式领导 | 2.60 | 0.77 | 0.11 | −0.01 | 0.02 | −0.01 | −0.09 | (0.96) | ||||

| 7.员工矛盾思维 | 3.37 | 0.69 | 0.12 | −0.02 | 0.11 | −0.04 | −0.06 | 0.16* | (0.80) | |||

| 8.员工整体性思维 | 3.80 | 0.75 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | −0.24** | 0.14* | 0.27** | (0.88) | ||

| 9.员工工作—家庭积极溢出 | 3.70 | 0.75 | 0.03 | 0.14 | −0.12 | 0.14 | −0.11 | 0.19** | 0.13 | 0.36** | (0.93) | |

| 10.员工工作—家庭平衡 | 3.55 | 0.76 | 0.02 | 0.13 | −0.04 | 0.13 | −0.18* | 0.21** | 0.24** | 0.44** | 0.49** | (0.89) |

| 注:N=192。**表示p<0.01;* 表示p<0.05(双尾检验)。括号内为量表信度系数。 | ||||||||||||

(三)假设检验

表3展示了多元回归分析的结果。假设1提出悖论式领导对下属工作—家庭平衡有正向影响。由M8可知,在控制了员工性别、年龄、教育水平、工作年限、婚姻状况等控制变量后,悖论式领导依然对下属工作—家庭平衡有显著的正向影响(β=0.21,p<0.01),假设1得到数据支持。

| 员工整体性思维 | 员工工作—家庭积极溢出 | 员工工作—家庭平衡 | |||||||||

| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | |||

| 控制变量 | |||||||||||

| 性别 | 0.02 | 0.01 | −0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | −0.03 | −0.03 | ||

| 年龄 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | −0.01 | 0.01 | 0.01 | −0.00 | 0.01 | 0.00 | ||

| 教育水平 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | −0.08 | −0.08 | −0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | ||

| 工作年限 | −0.01 | −0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||

| 婚姻状况 | −0.44** | −0.42** | −0.40** | −0.05 | −0.02 | −0.05 | −0.25 | −0.22 | −0.09 | ||

| 自变量 | |||||||||||

| 悖论式领导 | 0.15* | 0.11+ | 0.18* | 0.20** | 0.21** | 0.09 | |||||

| 调节变量 | |||||||||||

| 员工矛盾思维 | 0.26** | 0.90 | |||||||||

| 交互项 | |||||||||||

| 悖论式领导×

员工矛盾思维 |

−0.05 | 0.24** | |||||||||

| 中介变量 | |||||||||||

| 员工整体性思维 | 0.29*** | ||||||||||

| 员工工作—

家庭积极溢出 |

0.38*** | ||||||||||

| R2 | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.33 | 0.07 | 0.34 | ||

| ΔR2 | 0.02* | 0.06** | 0.03* | 0.05* | 0.04** | 0.27*** | |||||

| F | 2.32* | 2.6** | 3.32*** | 0.92 | 1.72* | 2.41** | 1.04 | 2.04* | 10.37*** | ||

| 注:N=192。+表示 p<0.10;*表示 p<0.05;**表示 p<0.01;***表示 p<0.001(双尾检验)。移除控制变量后的回归分析结果不改变研究结论。 | |||||||||||

假设2和3提出了下属整体性思维和工作—家庭积极溢出在悖论式领导和工作—家庭平衡关系中的中介效应。由M2、M5、M8和M9可知,在控制了5个控制变量后,假设2和3得到了数据的初步支持。为了进一步验证中介效应,本研究还采用拔靴法(bootstrap)估计了间接效应的置信区间来检验两个假设。结果如表4所示,悖论式领导通过员工整体性思维提高其工作—家庭平衡的间接效应显著(β=0.06,s.e.=0.04,95%的无偏置信区间为[0.002,0.182],不包含0)。假设2得到了数据的进一步验证。并且悖论式领导通过员工工作—家庭积极溢出提高其工作—家庭平衡的间接效应也显著(β=0.07,s.e.=0.05,95%的无偏置信区间为[0.010,0.326],不包含0)。因此,假设3也得到了验证。

| 分组统计 | β | s.e. | 95%无偏置信区间 |

| 间接效应(PL→HT→WFB): | 0.06 | 0.04 | [0.002,0.182] |

| 条件间接效应: | |||

| 低矛盾思维(−1SD) | 0.07 | 0.07 | [−0.098,0.348] |

| 高矛盾思维(+1 SD) | −0.01 | 0.06 | [−0.188,0.166] |

| 组间差异 | −0.06 | 0.09 | [−0.458,0.175] |

| 间接效应(PL→WFPS→WFB): | 0.07 | 0.05 | [0.010,0.326] |

| 条件间接效应: | |||

| 低矛盾思维(−1SD) | −0.02 | 0.04 | [−0.114,0.058] |

| 高矛盾思维(+1 SD) | 0.22 | 0.11 | [0.039,0.486] |

| 组间差异 | 0.24 | 0.12 | [0.035,0.538] |

| 注:Bootstrap样本数为20 000。PL=悖论式领导;HT=整体性思维;WFPS=工作—家庭积极溢出;WFB=工作—家庭平衡。 | |||

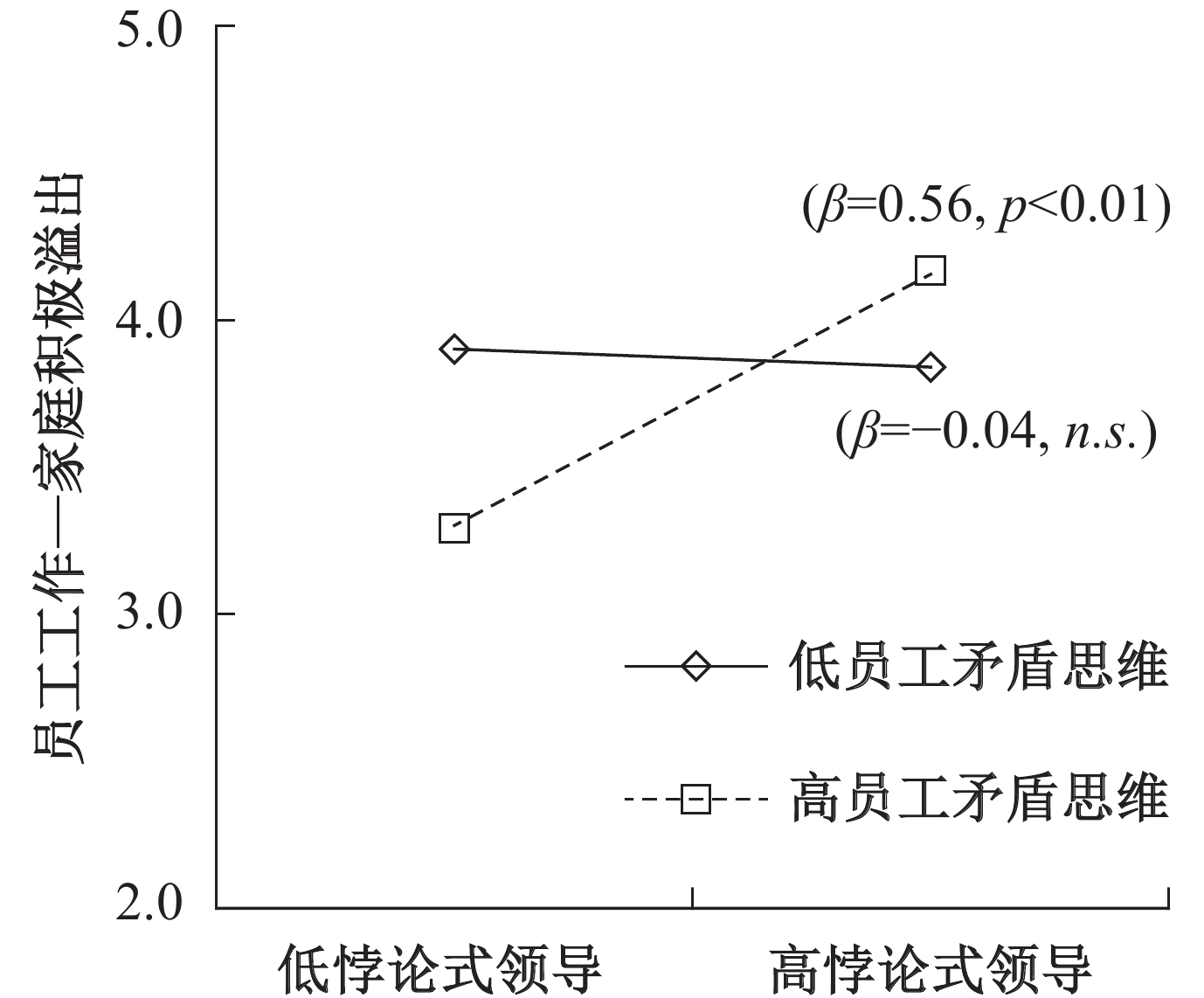

假设4提出下属的矛盾思维正向调节悖论式领导和下属整体性思维的正向关系。如表3中的M3所示,悖论式领导与矛盾思维的交互项对员工整体性思维没有显著影响(β=−0.05,n.s.),假设4没有得到数据支持。假设5提出员工的矛盾思维正向调节悖论式领导和员工工作—家庭积极溢出的正向关系。如表3中的M6所示,悖论式领导与矛盾思维的交互项对员工工作—家庭积极溢出有显著的正向影响(β=0.24,p<0.01),假设5得到数据支持。通过简单斜率检验(simple slope tests)分析可知:当员工矛盾思维水平高(比平均值高一个标准差)时,悖论式领导对员工工作—家庭积极溢出有显著的正向影响(β=0.56,p<0.01);而当员工矛盾思维水平低(比平均值低一个标准差)时,悖论式领导对员工工作—家庭积极溢出的影响不显著(β=−0.04,n.s.),假设5得到进一步验证。简单斜率图如图2所示。

|

| 图 2 员工矛盾思维对悖论式领导与员工工作—家庭积极溢出关系的调节效应 |

在上述分析的基础上,本文进一步采用抽样20 000次的蒙特卡洛模拟法(Monte-Carlo method)(Preacher等,2010)检验了有调节的中介模型。如表4所示,悖论式领导→员工整体性思维→员工工作—家庭平衡之间的间接效应在高低水平的员工矛盾思维下都不显著;而悖论式领导→员工工作—家庭积极溢出→员工工作—家庭平衡之间的间接效应在高水平的矛盾思维下显著(β=0.22,s.e.=0.11,95%的无偏置信区间为[0.039,0.486],不包含0),而在低水平的矛盾思维下变得不显著(β=−0.02,s.e.=0.04,95%的无偏置信区间为[−0.114,0.058],包含0),高低水平的组间差异显著(β=0.24,s.e.=0.12,95%的无偏置信区间为[0.035,0.538],不包含0)。

五、讨论与结论(一)结果讨论

结合社会学习理论和工作—家庭增益理论,本研究提出并检验了悖论式领导影响员工工作—家庭平衡的双路径模型。通过对192名银行员工的两阶段调研,本研究发现,悖论式领导与员工工作—家庭平衡存在正相关关系,这种关系由员工的整体性思维和工作—家庭积极溢出共同中介。员工矛盾思维正向调节悖论式领导与员工工作—家庭积极溢出的正相关关系以及悖论式领导通过员工工作—家庭积极溢出影响员工工作—家庭平衡的间接效应。

本研究的理论贡献主要表现为以下三点:首先,本研究成功地将悖论式领导与员工工作—家庭平衡联系起来,揭示了领导的悖论管理行为可以有效帮助员工更好地平衡工作与家庭。领导是员工工作—家庭平衡的重要影响因素(Wang等,2017)。学界一直以来对悖论式领导如何影响员工的关注集中在组织内部,如提高员工工作效率、增强员工适应性、刺激员工主动行为、提升员工创造力(Zhang等,2015;谭乐等,2020),而对悖论式领导是否能够跨越工作—家庭边界影响到员工的家庭领域缺乏深入探讨。本研究发现,这种“松紧结合”的领导行为能够跨越组织边界对员工产生更深远的影响,拓宽了我们对悖论式领导后果的认识。此外,尽管悖论理论的微观应用研究蓬勃发展,但矛盾现象研究依然以宏观层面为主(Smith和Lewis,2011),因此悖论研究学者号召研究者深入挖掘微观领域矛盾现象(Schad等,2016)。本研究从悖论视角理解个体的工作—家庭平衡,并成功地将悖论式领导与员工的工作—家庭平衡相联系,支持并响应了这一号召。

其次,本研究引入社会学习理论与工作—家庭增益理论,提出并验证了员工整体性思维可以作为平行中介,与工作—家庭积极溢出共同解释悖论式领导对员工工作—家庭平衡的影响。相比于资源溢出视角,整体性视角在工作—家庭平衡机制研究中还未得到充分的发展。直到近年,研究者们才逐渐意识到工作—家庭平衡整体性视角的重要性(Wayne等,2017;Hirschi等,2019)。根据本研究的分析结果,悖论式领导行为不仅可以通过资源溢出的方式从工作领域传递到家庭领域,通过提升员工的家庭表现促进工作—家庭平衡;也能通过影响员工的整体性思维方式,促使员工站在“二者皆”的角度统筹看待工作和家庭领域,而不是单纯从工作领域或家庭领域各自的角度考虑。因此,本研究的发现加深了对工作—家庭平衡机制的理解,并为整体性视角的理论构建提供了实证依据。此外,悖论式领导领域的学者认为,现阶段依然需要对这种领导风格影响效应的内在机制进行更全面的理解(Zhang等,2015;谭乐等,2020)。本研究通过双中介模型的提出,加深了对悖论式领导跨领域影响内在机制的认识。

再者,本研究引入员工的个体特征——矛盾思维——来探讨悖论式领导与员工工作—家庭平衡之间间接效应的边界条件。不是所有的个体都能够适应悖论式领导并从中受益。根据Miron-Spektor等(2018)的实证研究结果,矛盾思维能够调节个体感知到的张力与创新绩效的关系,当矛盾思维较低时,感知张力反而会降低员工的创新绩效。本研究的结果进一步表明,矛盾思维水平高的员工能够在悖论式领导的影响下积累资源,更好地帮助自身平衡工作与家庭;而对于矛盾思维水平较低的员工,悖论式领导通过工作—家庭积极溢出促进工作—家庭平衡的效应变得不显著。悖论理论视角下的领导者—追随者匹配研究认为,悖论式领导对于员工可能是一把双刃剑,因此领导与下属的契合度非常重要(张军成和凌文辁,2013;Shao等,2017)。本研究通过引入下属矛盾思维的调节效应,为悖论视角下领导者—追随者契合研究提供了新的启示。

本研究的结果显示,员工矛盾思维对悖论式领导与整体性思维关系的调节效应不显著。本文认为这可能与矛盾思维和整体性思维存在因果关系有关,并且这种关系可以在一定程度上借助文化差异相关理论来解释。研究表明,个体信念会受到文化因素的影响(Nisbett等,2001;Fang,2012)。如果一个人长期处在阻止或鼓励接受矛盾的文化环境里,他可能因此获得特定的处理矛盾的思维框架(Keller等,2017)。例如,相关文化研究表明,东西方文化对待悖论的方式是截然不同的。传统西方文化强调悖论元素应当被分离并逐个解决,由此延伸出倾向于拆分矛盾的分析性思维;而传统东方文化则强调悖论元素应当被包容和融合,由此发展出倾向于整合矛盾的整体性思维(Spencer-Rodgers等,2010;Fang,2012)。这表明,在整体性思维的影响下,个体更可能采取拥抱并包容矛盾的心态。此外,关于组织悖论的研究指出,矛盾思维有助于个体拓宽注意力范围,并在不同要素之间找到新的联系(Schad等,2016;Rothman和Melwani,2017),而这正是整体性思维的核心要素之一(Koo和Choi,2005)。这表明矛盾思维与整体性思维至少在寻找事物间联系的特征上存在重叠的部分。因此,未来的研究可以在本文研究成果的基础上,对矛盾思维和整体性思维或分析性思维之间可能存在的因果关系进行更深入的研究。

本研究对管理实践的启示主要有以下两点:第一,随着组织环境越发复杂化与动态化,领导者应当认识到悖论式领导行为带来的益处正在被逐渐放大。本研究的结果表明,悖论式领导不仅能够提升员工工作场所表现,还能够跨越工作—家庭边界,影响到员工的家庭生活,证明了这种领导行为能够对员工产生深远的影响。因此,领导者应当培养协调组织结构需求和员工个人需求的能力,例如在保证组织目标实现的前提下,尽可能给员工提供支持和灵活性,帮助员工在工作领域和家庭领域有更好的表现。第二,本研究的结果表明,领导者还应看到不是所有的员工都能适应矛盾的领导行为,对于重视和支持矛盾的员工,悖论式领导才能产生更大的积极影响。对于排斥矛盾的员工,管理者的悖论式领导行为难以产生应有的效果。虽然本研究没有考虑如何培养员工矛盾思维,但现有研究表明,个人经验和他人指导有助于心智模式的发展(Miron-Spektor等,2011)。因此,对于矛盾思维水平低的员工,领导者可以采取清晰表述工作要求的方式来下达指令,或者通过师徒制项目的方式培养其矛盾思维。

(二)研究局限和未来研究方向

第一,本研究虽然从不同时间点获取样本数据,但是因果关系的推导仍然受到研究方法的制约。未来的研究可以尝试在不同阶段对变量进行重复测量或采用纵向追踪研究设计(longitudinal research design)。第二,本研究只在中国情境下收集数据,未来的研究可以考虑通过跨文化数据研究来检验本研究结果的普适性。在本研究中,悖论式领导没有表现出双刃剑效应,即低水平的员工矛盾思维模式没有使悖论式领导的效应由积极转为消极。本文认为,这可能与东方文化下群体对矛盾现象的接受程度普遍较高有关(Choi等,2007;Shao等,2017)。现有研究所发现的矛盾的双刃剑效应大多是基于西方文化下的数据得到的(Shao等,2017;Miron-Spektor等,2018),因此,未来的研究需要考虑不同文化对悖论式领导后果的影响。第三,由于本研究为悖论式领导跨领域影响的初步探索,仅对部分关键的人口统计变量进行了控制。未来的研究在考察悖论式领导的跨领域影响时,需要进行更详细的控制,例如可以对个体家庭中养育孩子的情况进行控制(Friedman和Greenhaus,2000)。

(三)结论

本研究通过分析悖论式领导影响员工工作—家庭平衡的心理机制及其边界条件,拓展了对悖论式领导的研究。企业管理者需要平衡好组织结构需求和员工个人需求,不仅要看到悖论式领导行为对组织内部的影响,也要考虑到这种行为跨越组织边界的影响。本研究的实证结果证明了悖论式领导具有跨越工作—家庭边界的影响力。悖论式领导既能够帮助员工建立整体性视角来协调工作—家庭平衡,又能够帮助员工通过资源转移的方式切实地促进工作—家庭平衡。但是企业管理者还应看到,不是所有的员工都能适应悖论式领导行为。对于重视和拥抱悖论的员工,悖论式领导才能产生更大的积极影响。

| [1] | 付正茂. 悖论式领导对双元创新能力的影响: 知识共享的中介作用[J]. 兰州财经大学学报, 2017(1): 11–20. |

| [2] | 李锡元, 闫冬, 王琳. 悖论式领导对员工建言行为的影响: 心理安全感和调节焦点的作用[J]. 企业经济, 2018(3): 102–109. |

| [3] | 罗瑾琏, 胡文安, 钟竞. 悖论式领导、团队活力对团队创新的影响机制研究[J]. 管理评论, 2017(7): 122–134. |

| [4] | 罗瑾琏, 赵莉, 韩杨, 等. 双元领导研究进展述评[J]. 管理学报, 2016(12): 1882–1889. |

| [5] | 彭伟, 李慧. 悖论式领导对员工主动行为的影响机制——团队内部网络连带强度与上下级关系的作用[J]. 外国经济与管理, 2018(7): 142–154. |

| [6] | 彭伟, 马越. 悖论式领导对团队创造力的影响机制——社会网络理论视角[J]. 科技进步与对策, 2018(22): 145–152. |

| [7] | 苏勇, 雷霆. 悖论式领导对员工创造力的影响: 基于工作激情的中介作用[J]. 技术经济, 2018(9): 10–17. |

| [8] | 谭乐, 蒿坡, 杨晓, 等. 悖论式领导: 研究述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2020(4): 63–79. |

| [9] | 王彦蓉, 葛明磊, 张丽华. 矛盾领导如何促进组织二元性——以任正非和华为公司为例[J]. 中国人力资源开发, 2018(7): 134–145. |

| [10] | 王朝晖. 悖论式领导如何让员工两全其美?——心理安全感和工作繁荣感的多重中介作用[J]. 外国经济与管理, 2018(3): 107–120. |

| [11] | 张军成, 凌文辁. 悖论视角下的领导者—追随者契合研究探析[J]. 外国经济与管理, 2013(1): 55–62. |

| [12] | 朱颖俊, 张渭, 廖建桥, 等. 鱼与熊掌可以兼得: 悖论式领导的概念、测量与影响机制[J]. 中国人力资源开发, 2019(8): 31–46. |

| [13] | Arnold K A, Turner N, Barling J, et al. Transformational leadership and psychological well-being: The mediating role of meaningful work[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2007, 12(3): 193–203. |

| [14] | Bandura A. Social learning theory[M]. Morristown, NJ: General Learning Press, 1977. |

| [15] | Brewer M B, Gardner W. Who is this “we”? Levels of collective identity and self representations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1996, 71(1): 83–93. |

| [16] | Casper W J, Vaziri H, Wayne J H, et al. The jingle-jangle of work-nonwork balance: A comprehensive and meta-analytic review of its meaning and measurement[J]. Journal of Applied Psychology, 2018, 103(2): 182–214. |

| [17] | Choi I, Koo M, Choi J A. Individual differences in analytic versus holistic thinking[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2007, 33(5): 691–705. |

| [18] | Detert J R, Burris E R. Leadership behavior and employee voice: Is the door really open?[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(4): 869–884. |

| [19] | Edwards J R, Rothbard N P. Mechanisms linking work and family: Clarifying the relationship between work and family constructs[J]. Academy of Management Review, 2000, 25(1): 178–199. |

| [20] | Evans P A L. The dualistic leader: Thriving on paradox[A]. Chowdhury S. Management 21C: New visions for the new millennium[C]. New York, NY/London, UK: Prentice Hall/Financial Times, 2000. |

| [21] | Fang T. Yin Yang: A new perspective on culture[J]. Management and Organization Review, 2012, 8(1): 25–50. |

| [22] | Gioia D A, Manz C C. Linking cognition and behavior: A script processing interpretation of vicarious learning[J]. Academy of Management Review, 1985, 10(3): 527–539. |

| [23] | Greenhaus J H, Allen T D. Work-family balance: A review and extension of the literature[A]. Quick J C, Tetrick L E. Handbook of occupational health psychology[C]. Washington: American Psychological Association, 2011. |

| [24] | Greenhaus J H, Beutell N J. Sources of conflict between work and family roles[J]. Academy of Management Review, 1985, 10(1): 76–88. |

| [25] | Greenhaus J H, Powell G N. When work and family are allies: A theory of work-family enrichment[J]. Academy of Management Review, 2006, 31(1): 72–92. |

| [26] | Grzywacz J G, Carlson D S. Conceptualizing work-family balance: Implications for practice and research[J]. Advances in Developing Human Resources, 2007, 9(4): 455–471. |

| [27] | Hanson G C, Hammer L B, Colton C L. Development and validation of a multidimensional scale of perceived work-family positive spillover[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2006, 11(3): 249–265. |

| [28] | Hirschi A, Shockley K M, Zacher H. Achieving work-family balance: An action regulation model[J]. Academy of Management Review, 2019, 44(1): 150–171. |

| [29] | Hoobler J M, Brass D J. Abusive supervision and family undermining as displaced aggression[J]. Journal of Applied Psychology, 2006, 91(5): 1125–1133. |

| [30] | Ilies R, Wilson K S, Wagner D T. The spillover of daily job satisfaction onto employees’ family lives: The facilitating role of work-family integration[J]. Academy of Management Journal, 2009, 52(1): 87–102. |

| [31] | Kanfer R, Ackerman P L. Motivation and cognitive abilities: An integrative/aptitude-treatment interaction approach to skill acquisition[J]. Journal of Applied Psychology, 1989, 74(4): 657–690. |

| [32] | Kauppila O P, Tempelaar M P. The social-cognitive underpinnings of employees’ ambidextrous behaviour and the supportive role of group managers’ leadership[J]. Journal of Management Studies, 2016, 53(6): 1019–1044. |

| [33] | Keller J, Loewenstein J, Yan J. Culture, conditions and paradoxical frames[J]. Organization Studies, 2017, 38(3-4): 539–560. |

| [34] | Koo M, Choi I. Becoming a holistic thinker: Training effect of oriental medicine on reasoning[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2005, 31(9): 1264–1272. |

| [35] | Langfred C W. Too much of a good thing? Negative effects of high trust and individual autonomy in self-managing teams[J]. Academy of Management Journal, 2004, 47(3): 385–399. |

| [36] | Leslie L M, King E B, Clair J A. Work-life ideologies: The contextual basis and consequences of beliefs about work and life[J]. Academy of Management Review, 2019, 44(1): 72–98. |

| [37] | Lewis M W. Exploring paradox: Toward a more comprehensive guide[J]. Academy of Management Review, 2000, 25(4): 760–776. |

| [38] | Miron-Spektor E, Beenen G. Motivating creativity: The effects of sequential and simultaneous learning and performance achievement goals on product novelty and usefulness[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2015, 127: 53–65. |

| [39] | Miron-Spektor E, Gino F, Argote L. Paradoxical frames and creative sparks: Enhancing individual creativity through conflict and integration[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2011, 116(2): 229–240. |

| [40] | Miron-Spektor E, Ingram A, Keller J, et al. Microfoundations of organizational paradox: The problem is how we think about the problem[J]. Academy of Management Journal, 2018, 61(1): 26–45. |

| [41] | Muthén L K, Muthén B O. Mplus user’s guide[M]. 8th ed. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén, 2017. |

| [42] | Nisbett R E, Peng K P, Choi I, et al. Culture and systems of thought: Holistic versus analytic cognition[J]. Psychological Review, 2001, 108(2): 291–310. |

| [43] | Pierce J R, Aguinis H. The too-much-of-a-good-thing effect in management[J]. Journal of Management, 2013, 39(2): 313–338. |

| [44] | Poole M S, Van De Ven A H. Using paradox to build management and organization theories[J]. Academy of Management Review, 1989, 14(4): 562–578. |

| [45] | Preacher K J, Zyphur M J, Zhang Z. A general multilevel SEM framework for assessing multilevel mediation[J]. Psychological Methods, 2010, 15(3): 209–233. |

| [46] | Rothbard N P. Enriching or depleting? The dynamics of engagement in work and family roles[J]. Administrative Science Quarterly, 2001, 46(4): 655–684. |

| [47] | Rothman N B, Melwani S. Feeling mixed, ambivalent, and in flux: The social functions of emotional complexity for leaders[J]. Academy of Management Review, 2017, 42(2): 259–282. |

| [48] | Schad J, Lewis M W, Raisch S, et al. Paradox research in management science: Looking back to move forward[J]. The Academy of Management Annals, 2016, 10(1): 5–64. |

| [49] | Schneider K J. The paradoxical self: Toward an understanding of our contradictory nature[M]. Amherst, NY: Humanity Books, 1999. |

| [50] | Shao Y, Nijstad B A, Täuber S. Paradoxical leader behavior and creativity: The role of employee cognitive complexity[J]. Academy of Management Proceedings, 2017(1): 105–122. |

| [51] | She Z L, Li Q. Paradoxical leader behaviors and follower job performance: Examining a moderated mediation model[J]. Academy of Management Proceedings, 2017(1): 135–158. |

| [52] | Smith W K, Berg D N. Paradoxes of group life: Understanding conflict, paralysis, and movement in group dynamics[M]. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. |

| [53] | Spencer-Rodgers J, Williams M J, Peng K P. Cultural differences in expectations of change and tolerance for contradiction: A decade of empirical research[J]. Personality and Social Psychology Review, 2010, 14(3): 296–312. |

| [54] | Sundaramurthy C, Lewis M. Control and collaboration: Paradoxes of governance[J]. Academy of Management Review, 2003, 28(3): 397–415. |

| [55] | ten Brummelhuis L L, Bakker A B. A resource perspective on the work-home interface: The work-home resources model[J]. American Psychologist, 2012, 67(7): 545–556. |

| [56] | Wang M M, Kwan H K, Zhou A Q. Effects of servant leadership on work-family balance in China[J]. Asia Pacific Journal of Human Resources, 2017, 55(4): 387–407. |

| [57] | Wayne J H, Butts M M, Casper W J, et al. In search of balance: A conceptual and empirical integration of multiple meanings of work-family balance[J]. Personnel Psychology, 2017, 70(1): 167–210. |

| [58] | Zhang H N, Kwan H K, Everett A M, et al. Servant leadership, organizational identification, and work-to-family enrichment: The moderating role of work climate for sharing family concerns[J]. Human Resource Management, 2012, 51(5): 747–767. |

| [59] | Zhang Y, Waldman D A, Han Y L, et al. Paradoxical leader behaviors in people management: Antecedents and consequences[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(2): 538–566. |