2020第42卷第12期

面对新一轮科技革命和产业变革重塑全球创新版图与经济结构的关键时期,创新作为引领发展的第一动力与建设现代化经济体系的战略支撑,因其关键性与重要性受到国家的长期重视,也给企业带来前所未有的发展机遇。然而,在中国经济转型的特殊时期,适应创新驱动的体制机制尚未建立健全,制度缺失、环境动荡等因素在很大程度上桎梏了创新活动的有效开展。加之组织内部创新动力不足、创新资源匮乏等问题所滋生出的风险因素,往往使企业创新“九死一生”。

如何破解企业创新困境?一方面,一些学者关注企业所处的政策环境,认为在当前中国的经济和科技体制背景下,有效的政策引导能在很大程度上减轻制度缺失给企业带来的负面效应(李颖等,2018),成为市场机制的有益补充和企业创新的重要推动力。大量研究通过检验不同类型政策工具对创新的促进作用为此提供了证据(周海涛和张振刚,2015;周江华等,2017;陈红等,2019)。但仍有学者对政府支持的有效性提出质疑,认为不同的政府支持方式对企业创新的影响存在巨大差异(曾萍等,2014)。尤其以政府偏好为导向的政策激励方式,因其忽视企业在创新中的主导作用,反而会对创新产生消极影响(白旭云等,2019)。鉴于有关政策可以有效激励企业创新的观点尚未得到相关经验研究的一致性支持,学者们开始呼吁关注企业内部的政策感知及其真正的创新需求(李晨光等,2018)。另一方面,大量学者聚焦于组织因素探讨影响企业创新的内在机理,并强调组织文化在创新机制运转过程中的强大推动力(Hogan和Coote,2014)。研究表明,组织文化不仅会显著影响企业绩效(Homburg和Pflesser,2000),亦对员工态度和组织效率产生深远影响(Gregory等,2009),其对于内部行为的塑造甚至超越了正式控制系统、程序与权力(O’Reilly III等,1991)。创新文化作为组织文化的一个重要方面(Brettel和Cleven,2011),由指导个体或群体开展创新相关活动的物质基础、规范、信念和价值观组成。在“创新驱动发展”的外部环境下,政府可通过各类创新激励政策和手段,对企业的创新导向和文化氛围施加重要影响。而不同的企业具有不同的组织文化,其价值取向的不同决定了创新政策感知及响应的差异性,进而影响着创新模式的抉择与实施。可以说,组织文化很大程度上作用着内外环境因素效用的发挥(王成刚和石春生,2018)。然而,以往研究大多局限于组织内部认为创新文化是组织的内生产物,忽略了在我国制度转型背景下,企业内部创新文化不同层次与外部政策环境的联动效应。因此,政策环境与组织创新文化的关系如何?企业如何充分整合内外部条件以有效激励创新?还需进一步探索。

实际上,企业创新机制的运转具有复杂性、整体性和系统性特征。现有研究虽已对政策环境或组织文化单一层面因素与企业创新的关系做了诸多探讨,但往往囿于多元回归或交互效应分析的局限(假定变量间相互独立,以及因果的对称性)(Fiss,2007;杜运周和贾良定,2017),鲜有细致考察过企业内外部因素如何协同联动以达到创新激励的效果。毫无疑问,运用整体的分析视角,揭示当前中国制度转型背景下政策环境与组织创新文化多重条件间的联动匹配关系,不仅有助于研究者充分理解创新现象的相互依赖性和因果复杂性,推动解决“为何政府支持鼓励企业创新,却未必达到预期效果”这类长久以来困扰学术界与实践界的现实问题,还能为管理者有效利用内外部资源激励创新提供思路与方案。因此,本研究从组织文化视角出发,结合中国制度转型背景下的政策环境特性,应用组态思维和模糊集定性比较分析方法(fuzzy set qualitative comparative analysis,简称fsQCA)整合政策环境层面与组织文化层面,阐释企业创新背后多重条件间的复杂互动本质,以揭示政策环境与组织创新文化之间的可能性组合,厘清有效激励创新的机制,寻求外部环境、内部条件和管理目标三者之间的动态平衡。具体地,本研究试图回答以下问题:在不同类别的创新政策支持下,不同的组织创新文化体现出来的企业创新模式有哪些?哪些模式能更有效地提升创新绩效?哪些模式会使创新受到制约?激励创新与抑制创新的模式之间有何联系?

二、文献综述与模型构建根据资源依赖理论的基本观点,组织为了生存势必要依赖一些无法自给自足的外部资源,管理者在做出战略选择和调整之前,必须先充分认清组织对环境的需求和依赖(Pfeffer和Salancik,1979;Hrebiniak和Joyce,1985)。政府支持反映了行政机构(如政府部门)为减少国家处于经济转型期由于制度缺失给企业带来的不利影响而提供的支持(Li和Atuahene-Gima,2001)。随着创新体系中市场失灵的出现,以及面对企业在财务、技术、生产等方面的诸多创新风险(尹作亮,2012),政策干预呼之欲出。在我国经济转型背景下,政府拥有资源配置的权利(李颖等,2018),脱离政府支持和干预的技术创新实则是一种理想状态(郭捷和齐央宗,2017)。支持性政策不仅为企业带来信息、技术、资金等资源,也使企业在战略决策中更具自主权(Bowman和Hurry,1993)。大量研究证实了政府可通过有益的政策工具组合与项目达到激励企业创新的目的。比如,政府补助在某种程度上代表了企业在市场的声誉,能够缓解外部合法性不足的问题(陈红等,2019)。知识产权保护有助于投资者了解企业技术以正确评估其价值,为企业带来研发资金(Anton和Yao,2002;Ueda,2004)。税收优惠则可通过减轻企业研发成本提高创新绩效(Xu和Xu,2013)。然而,仍有部分研究表明并非所有创新政策都能达到激励企业创新的预期效果。一些政策仅促使了企业技术创新数量,另有部分政策甚至对企业技术创新数量和质量都未产生影响(陈强远等,2020)。究其原因,一是政府在使用甄选性的政策工具时,缺乏科学合理的标准来识别出最需要政府支持的目标企业;二是越来越多的企业意识到政策支持对于其生存与发展的关键性,因而罔顾甄选标准,千方百计挤入政策支持的“笼子”(曾萍等,2014)。即政策支持行为与创新需求二者之间存在着非匹配现象(郑烨和吴建南,2017)。为破解这一现实困境,学者们意识到不应忽视企业在创新中的主导作用(白旭云等,2019)。并尝试从组织内部的政策感知、创新意愿以及企业家决策偏好出发,深入挖掘政策作用于企业创新的内在机理(苏敬勤和耿艳,2014;李晨光等,2018)。事实上,组织文化、组织资源稀缺程度、组织技术能力等因素都影响着政策工具的选择及其实施效果(Jaumotte和Pain,2005)。尤其组织文化,在很大程度上决定创新的态度、价值观、行为规范等,影响企业政策感知与创新决策的适配,而现有研究却对此缺乏充足考量。

随着创新研究的逐步深入,学者们普遍认识到组织创新文化是影响创新的重要因素。Schein(1992)将组织文化定义为一个群体在解决其外部适应性问题以及内部整合问题时习得的一种共享的基本假设模式。组织文化作为一种强大却不可见的社会影响力,在潜移默化中改变着人们的感知、信念、行为。Fons-Boronat(1992)指出,为强化企业的创新主体观念,组织应将建立创新型组织文化作为一种管理行为。由此,学者们通过对创新文化与创新绩效的关系研究,检验了前者为后者做出的重要贡献(Brettel和Cleven,2011;Büschgens等,2013;王成刚和石春生,2018),并将组织创新文化划分为价值观、制度规范、行为模式和物质工件四个主要维度(Schein,1992;Homburg和Pflesser,2000)。其中,制度规范、行为模式和物质工件属于组织的外显文化,包含企业为激励员工创新在章程、生产资料、组织结构等人工要素的设置,深入到个体间人际关系、情感表达等方面,构成创新的组织氛围。个人的行为意愿在这种组织氛围下得以转变(Ajzen和Fishbein,1980),通过自我重新挖掘、审查并且尽可能改变一些与创新导向不符的认知结构,形成乐于分享、敢于冒险创新的潜在价值观。而个体对问题的认知及观念往往是触发创新行为的起始与关键(Scott和Bruce,1994),由此促使员工进行创新想法实践(阎亮和张治河,2017),提升创新绩效。总体而言,现有关于创新文化的大量研究,往往局限于组织内部并将创新文化视作组织的内生产物,政策环境作为影响企业创新的重要外部因素却很少被考虑其中。实际上,政府支持创新所营造出的文化和社会氛围有助于组织创新文化要素的形成。反过来,这些文化要素代表了在特定工作领域中,组织成员所共有的相对动态且对外部影响敏感的观念和取向(Berson等,2008)。其不仅能够促使企业感知与应对外界环境变化,还能引导企业快速做出反应(Thornberry,2003)。尤其对于转型经济体而言,政策支持为企业生存和发展提供了重要支撑。企业管理者在进行创新模式的决策与实施前,往往需要对外部环境的政策和市场因素进行充分的感知、识别与考量,组织创新文化则在其中起到不容小觑的作用。

综上所述,虽然学者们普遍认同政策环境因素与组织文化因素对激活企业创新的重要作用,也取得了丰硕的研究成果。但现有研究通常局限于政策环境或组织文化的某一层面,忽视了中国制度转型的特殊情境下,政策环境因素与组织文化因素的协同效应对创新结果的影响。一方面,政策本身具有针对性和动态性;另一方面,组织创新文化的差异性决定了其价值取向的不同,导致企业对创新政策感知和响应的差异性。也即,既有研究普遍基于“净效应”思维的回归分析方法难以有效揭示这两个层面不同条件之间的互动关系。

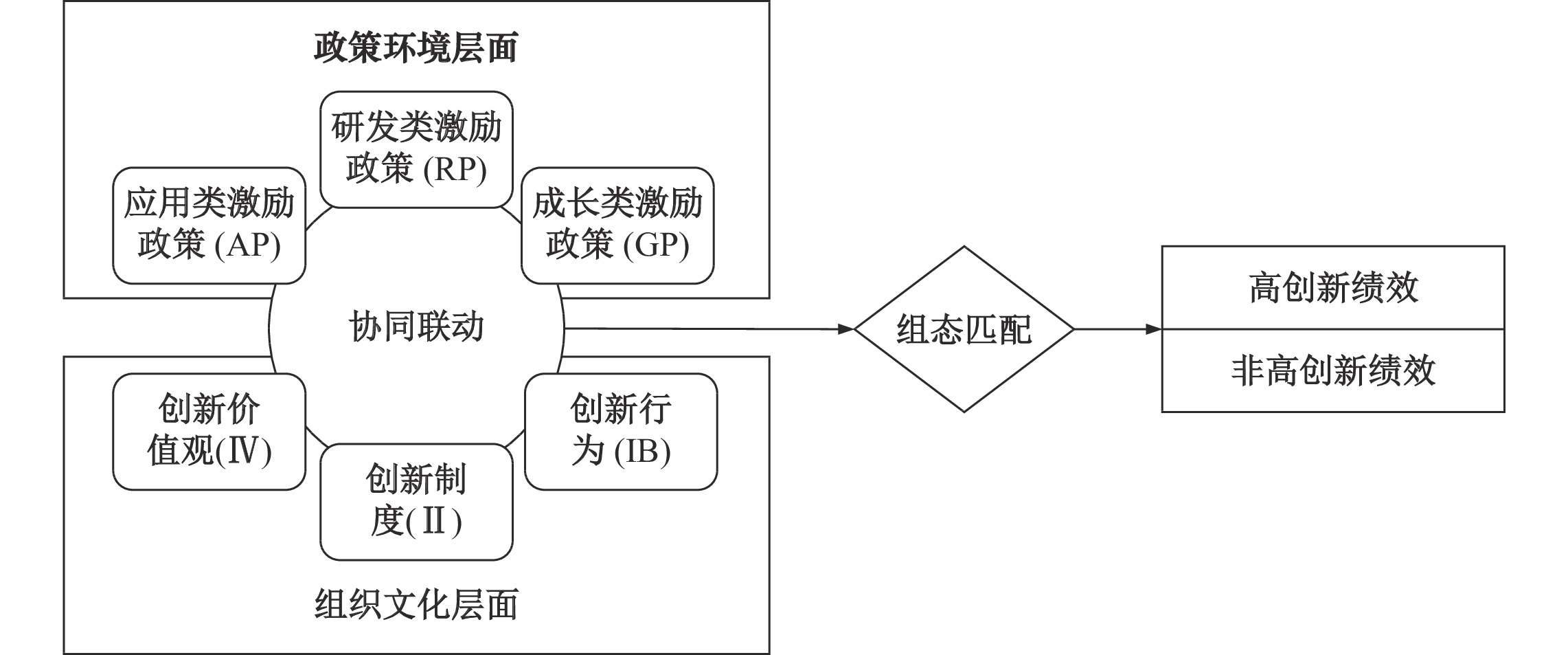

鉴于此,本研究尝试将组织创新文化纳入组态分析,与组织所处的政策环境相匹配,构建一个“政策—文化—创新”的整合性分析框架,探讨政策环境与组织文化因素组态效应对创新绩效(innovation performance,简称IP)的影响。其中,为探明转型背景下企业对创新政策的需求偏好及感知情况,本研究参考Rothwell和Zegveld(1985)、陈向东和胡萍(2004)、李晨光和张永安(2012)、张永安等(2015)、郭捷和齐央宗(2017)的研究,将政策划分为应用类激励政策、研发类激励政策及成长类激励政策三种类别。另外,以Schein(1992)的文化三层次模型为基础,参考Martín-de Castro等(2013)、陈春花等(2018)的观点及划分方式,将组织创新文化划分为精神文化、制度文化及行为文化层。即通过政策环境与组织文化两个层面的6个前因条件来探讨影响创新绩效差异的多重并发前因及动态匹配机制。其中,政策环境包含应用类激励政策(applied policy,简称AP)、研发类激励政策(R&D policy,简称RP)、成长类激励政策(growth policy,简称GP),组织文化层面包含创新价值观(innovation value,简称IV)、创新制度(innovation institution,简称II)、创新行为(innovation behavior,简称IB),分析模型如图1所示。

|

| 图 1 创新激励机制模型 |

(一)政策环境层面

关于激励企业创新的政策因素,国内外学者尚未形成统一界定。有学者将其定义为政府促进企业创新所采取的一系列政策、工具的组合(郑烨和吴建南,2017)。Shu等(2015)提出是政府所执行的有益的政策和项目、技术支持、资金支持以及帮助企业获取的各种许可。综合现有学者对政策因素的理解,本文将其界定为中央和各级地方政府为因地制宜推进企业发展,刺激和干预企业创新研发活动,所采取的一系列科技创新政策。参考关于创新政策分类的研究将政策因素划分成应用类激励政策、研发类激励政策及成长类激励政策三种类别(Rothwell和Zegveld,1985;陈向东和胡萍,2004;李晨光和张永安,2012;张永安等,2015;郭捷和齐央宗,2017),涵盖支持企业发展、产品研发到应用的各项政策。其中,应用类激励政策(AP)主要指政府对企业在科技成果应用方面的激励政策(陈向东和胡萍,2004),旨在激励企业将科技研发成果产业化。研发类激励政策(RP)侧重于对企业研发创新方面的激励,通过创新环境优化促进企业技术创新(曾萍等,2014)。成长类激励政策(GP)则注重引导企业成长壮大,通过企业培育和要素保障推动其发展壮大。每个类别的政策从不同方面根据企业创新活动的不同诉求对其进行支持、引导和激励。通常,随着不同类别的创新政策不断覆盖,企业的创新活动能得到明显的导向、激励及规范作用,创新绩效也能得到相应提升(张永安等,2016)。

(二)组织文化层面

精神文化,具体指创新价值观(IV),即企业在生产经营中形成的独具本企业创新特征的意识形态和文化观念。其内在价值是充当指导个人行为的社会原则或哲学,为组织规范和实践提供一个更清晰的框架(O’Reilly III等,1991),也为企业管理者提供一个能够影响创新活动开展的隐性机制(Hogan和Coote,2014)。通常,拥有创新价值观的个人,更具备冒险、共享、开放和容忍等特质,在面对组织创新活动的开展上持有更强的行为意愿与态度。创新意愿代表了创新主体在一定情境下愿意创新的动机和创新愿望强度(克里斯•阿吉里斯,2007),人们通过行动与学习建立信念与态度,进而影响实际行为(胡婉丽,2013)。故而,创新价值观强的组织更倾向于产生提高创新绩效的行为。

制度文化,具体指企业创新制度(II),即具有本企业创新文化特色的各种规章制度、道德规范以及员工行为准则的总称。通常,组织通过正式的控制系统来评估创新行为或结果的有效性,并配合一定的非正式控制来引导和激励组织个体产生益于创新的态度和行为(O’Reilly,1989)。对于员工来说,这些规范就如一系列可接受的行为期望,具有一定的社会责任和压力。因此,创新行为可能来自例如支持新的组织信息交换方式等企业规范(O’Reilly III等,1991;Schein,1992)。员工在具有一定创新制度规范的企业中,执行创新行为的可能性更大,更有可能为组织带来创新绩效的提升。

行为文化,具体指创新行为(IB),即组织个体在生产经营、学习娱乐中产生的创新活动,包括企业家行为和员工行为(陈春花等,2018)。个体创新行为往往源自企业家价值观引导或组织创新氛围影响,比如,企业家通过自身不懈探索的精神带动员工进行研发创新;亦或通过营造创新氛围提升员工创新行为意愿(王金凤等,2017),推动创意执行。而创新行为正是将创意转化为成果的关键,因此本研究认为,具备创新行为文化的组织通常更易创造新的价值增长点,进而带动创新绩效提升。

三、研究方法与数据(一)研究方法

QCA方法是用以解决组态现象相互依赖性和因果复杂性的一种“案例导向”方法,由Ragin于1987年提出(Rihoux和Ragin,2009)。本研究选用fsQCA方法进行分析的主要原因有以下四点:第一,以往研究以及本文研究者参与的企业调研均表明,企业创新是基于内外部因素互动引发的复杂现象。因此,要探明提升企业创新绩效的路径,仅基于前因变量间的独立作用或两两交互作用的统计分析不足以解释其不同条件之间如何协同联动影响企业创新。而QCA方法从整体论出发,通过对众多因素间的复杂因果关系进行分析正好弥补了这一缺陷(杜运周和贾良定,2017)。第二,企业创新模式的多样性和有效激励创新的结果表明,可能存在多条提升创新绩效的等效因果链。QCA方法则有助于研究者识别出具有等效(equifinality)结果的前因组态,理解不同前因条件下导致创新绩效提升的差异化模式,并进一步讨论条件间的互补与替代关系(谭海波等,2019)。第三,从管理实践来看,即便部分企业积极响应创新政策,但仍难以避免创新绩效低下的问题。QCA可以更好地回答非对称(asymmetry)问题,即产生高创新绩效的原因与非高创新绩效的原因并非相互对立。第四,本研究选取了42家案例样本,且对其内、外不同层次的众多影响因素进行考察,难以通过统计方法得出稳健的结果。而适用于小样本的案例研究方法又无法通过手动方式对42家案例企业的数据进行对比分析并总结规律(王凤彬等,2014)。QCA方法不仅适用于大、中、小等样本的跨案例比较,也可以进行跨层分析,一定程度上能确保本研究结果的外部推广性。

(二)数据的收集

本研究选取的案例企业主要来源于重庆、江苏两地,利用研究者的社会资源,对事先联系好的科技园区、MBA学员所在企业进行问卷发放,填答对象包括企业管理者及员工。为遵循QCA对于中小样本的案例选择原则——保证案例总体的充分同质性和案例总体内的最大异质性(杜运周和贾良定,2017),以及达到案例数量和条件数量之间良好的平衡——中等样本的分析(例如,10—40个案例)中,通常选择4—6个前因条件(伯努瓦•里豪克斯和查尔斯•拉金,2017)。本研究按照以下标准进行研究案例的甄选:①案例企业受到创新政策的引导与激励;②保持一定的创新活动开展,并存在创新绩效高的“正面”案例,也存在创新绩效低的“负面”案例;③数据的可得性,以保证研究过程中能够对案例企业进行访谈与追踪。由此甄选出42家能突出企业间创新绩效差异性的案例企业,具有一定的代表性和推广性。从2019年11月至2020年1月,历时3个月,一共发放问卷140份,剔除无效问卷后,回收有效问卷117份,有效回收率为84%。

(三)变量的测量

1. 结果变量

创新绩效。借鉴Zhang和Li(2010)在中国情境下测量科技型企业创新绩效时使用的量表,包含5个题项,采用Likert-5评分法进行。通过请被试评估其企业在五个方面与主要竞争对手相比的成功程度来度量企业的创新绩效,典型题型如“与主要竞争对手相比,我们公司持续推出新产品”等。

2. 前因条件

(1)政策环境

为测量创新政策对企业的影响程度,本研究首先根据国家科技部发布的《科技部办公厅关于开展2018年度科技创新政策评估工作的通知》(国科办函政[2018]320号)中所涉及的科技创新政策,对重庆市科学技术局、江苏省科技厅官网2006年至2019年间公布的各类别引导政策、《政策法规》《科技创新政策清单》《科技创新政策》等进行政策条目的梳理,合并含义完全一致或基本一致的条目,初步选取23条。其次,对12家受到创新政策激励的典型企业(其中重庆市7家、江苏省5家)及政府相关部门(包括政策研究、科技、知识产权、财政、统计等8部门)进行访谈调研。参考魏江等(2016)的数据处理方式以及现有研究关于创新政策的内涵与分类(Rothwell和Zegveld,1985;陈向东和胡萍,2004;李晨光和张永安,2012;张永安等,2015;郭捷和齐央宗,2017),对访谈资料进行分析处理,根据所凝练的二级主题保留关键条目18条,数据结构如表1所示。最后,邀请相关政策制定部门专业人士、政府人员、企业管理者与本研究团队对余下条目的政策易用性和政策实用性两方面进行评价,借鉴Pierce等(2014)和李晨光等(2018)的研究运用Likert-7评分法进行,若某一政策的易用性或实用性平均得分低于4分,则考虑删除。经由专家评议和修正,最终保留15条。

| 一级概念 | 二级主题 | 维度集合 |

| 关于政府为培育和激励研发平台的陈述(如“科技平台奖励”“研发机构专项支持”等) | 研发平台建设 | 研发类激励政策 |

| 关于政府为资助和引进高层次人才的陈述(如“科技领军人才计划”“研究人员资助”等) | 高层次人才引进 | |

| 关于政府为引导投资支持研发创新的陈述(如“发明专利资助”“知识产权质押贷款”等) | 创新投资 |

为确保调查问卷的信效度,研究人员针对重庆和江苏两地部分企业高管进行了预试问卷发放,回收有效问卷58份,并对其进行信度分析和探索性因子分析。其中,三个维度的Cronbach’s α系数都达到0.77以上,总体信度水平较好。探索性因子分析中得到KMO值为0.83,Bartlett球形度检验达到显著水平,表明适合进行探索性因子分析。同时,采用正交旋转法得到3个因子,其累积方差解释率为71.7%,说明总体上因子结构较清晰,因子的归属较好。最终,获得应用类激励政策6条,研发类激励政策6条,成长类激励政策3条,共15条。应用类激励政策主要指政府对企业在科技成果应用方面的激励政策,如“科技创新券政策”等;研发类激励政策侧重于对企业研发创新的激励,如“企业研发平台建设支持政策”等;成长类激励政策则注重引导企业成长壮大,如“专精特新”“小巨人”“隐形冠军”等政策。问卷询问被试其企业受创新政策的影响程度,以4个选项分别赋予1至4的整数得分进行。若选择“没听说过”记1分,代表企业受创新政策的影响最小;“听说过没申报”记2分,表示企业受创新政策的影响一般;“听说过申报了但没享受到”记3分,表明企业受创新政策的影响较大;“听说过并享受了”记4分,说明企业受创新政策的影响最大。

(2)组织创新文化

创新价值观。该变量反映组织成员拥有的指导创新行为的态度、信念和价值观。借鉴胡婉丽(2013)开发的创新意愿量表,包含创新态度、主观规范及感知行为控制3个维度。其中,创新主体对待创新的态度与其价值观紧密相连,包括如何看待创新行为,是否值得创新等(胡婉丽,2013);主观规范体现在创新主体感受到的来自企业外部环境和组织管理者的创新导向与期望,一定程度上对其形成创新压力和驱动力(李柏洲等,2014);感知行为控制则强调行为主体对能否完成创新任务所持有的信心程度(胡婉丽,2013)。典型题项如“我觉得采取新的构想或问题解决方式是有利的”,采用Likert-5评分法进行测量。

创新制度。该变量反映企业为鼓励员工创新所制定的一系列规章制度和行为准则。本研究借鉴杨百寅等(2013)为测量中国情境下的组织创新氛围编制的量表,其研究中揭示了组织创新氛围的三个关键要素为价值导向、制度激励和人际互动。其中,制度激励要素反映了组织为鼓舞员工创新所采用的正式与非正式制度规范(杨百寅等,2013),包含评价激励、学习培训、资源保障及典型示范4个维度。本研究选取制度激励要素的17个题项对组织创新制度进行测量,典型题项如“公司的绩效考核体系中明确有与创新相关的指标”等,采用Likert-5评分法进行。

创新行为。该变量反映组织成员在价值观和制度引导下的一系列行为及处事方式。借鉴杨付和张丽华(2012)使用的创新行为量表,该量表是根据Scott和Bruce量表结合中国情境修订而成,一共6个题项,典型题项如“我总是寻求应用新的流程、技术与方法”,采用Likert-5评分法进行测量。

(四)信效度分析

由于单份问卷的填答由一名填答对象独立完成,为避免同源性偏差(common method Bias,简称CMB),本研究利用Harman单因子检验法进行同源方差检验。结果显示,累积解释方差变异程度为78.611%,第一个因子的解释方差变异程度为31.003%,未超过50%(Podsakoff和Organ,1986),即不存在一个解释力度大的因子。由此推断,研究数据不存在严重同源性偏差。

与此同时,本研究对各变量进行信效度检验。在验证性因子分析中,将成长类激励政策中标准化因子载荷低于0.5的题项删减后,其检验结果由表2所示。三类激励政策、创新制度、创新行为、创新价值观及创新绩效的Cronbach’s α系数和组合信度(CR)均在0.70以上,表明问卷具有较好的信度。此外,本研究采用因子分析方法进行结构效度的检验(徐广平等,2020),结果显示,KOM值均高于0.80,累积解释方差变异程度最小为62.690%,各题项因子负荷均在0.50以上(吴明隆,2010),且各变量AVE均达到大于临界值0.5的指标准则,表明问卷的结构效度较好。

| 研究变量 | Cronbach’s α | 组合信度(CR) | AVE | |

| 政策环境 | 应用类激励政策(AP) | 0.853 | 0.8753 | 0.5481 |

| 研发类激励政策(RP) | 0.890 | 0.8874 | 0.5715 | |

| 成长类激励政策(GP) | 0.705 | 0.7264 | 0.5728 | |

| 组织创新文化 | 创新价值观(IV) | 0.937 | 0.9668 | 0.6486 |

| 创新制度(II) | 0.957 | 0.9767 | 0.7133 | |

| 创新行为(IB) | 0.932 | 0.9330 | 0.6994 | |

| 创新绩效(IP) | 0.928 | 0.9293 | 0.7245 | |

(五)描述性统计分析

在分析之前,本研究将获取的原始数据对其变量进行了加总平均处理,并采用SPSS 20.0软件对其进行描述性统计分析,具体如表3所示。

| 统计指标 | 前因条件 | 结果变量 | |||||

| 政策环境 | 组织创新文化 | ||||||

| 应用类激励

政策(AP) |

研发类激励

政策(RP) |

成长类激励

政策(GP) |

创新价值观(IV) | 创新制度(II) | 创新行为(IB) | 创新绩效(IP) | |

| 均值 | 2.18 | 2.00 | 1.46 | 3.99 | 3.94 | 3.85 | 3.93 |

| 标准差 | 0.78 | 0.59 | 0.47 | 0.38 | 0.62 | 0.54 | 0.71 |

| 极大值 | 4.00 | 3.17 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |

| 极小值 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 3.31 | 1.71 | 2.00 | 2.00 |

(六)变量的校准

采用QCA方法要对测量的变量进行再校准,转换为集合概念,即依据由理论和实际的外部知识或标准设定3个临界值:完全隶属(full membership)、完全不隶属(full nonmembership)和交叉点(cross over point)(杜运周和贾良定,2017),将原始的定距量表数据转化为0~1间的隶属分数(Ragin,2008)。参考以往研究并结合经验知识(Linton和Kask,2017),本研究选取各变量的中位数、20%分位数和80%分位数为其交叉点、完全不隶属及完全隶属临界值。各变量的校准临界值如表4所示。

| 研究变量 | 临界值 | ||||

| 完全隶属 | 交叉点 | 完全不隶属 | |||

| 前因条件 | 政策环境 | 应用类激励政策(AP) | 2.93 | 2.00 | 1.45 |

| 研发类激励政策(RP) | 2.47 | 2.00 | 1.39 | ||

| 成长类激励政策(GP) | 2.00 | 1.50 | 1.00 | ||

| 组织创新文化 | 创新价值观(IV) | 4.18 | 4.00 | 3.75 | |

| 创新制度(II) | 4.37 | 4.00 | 3.55 | ||

| 创新行为(IB) | 4.17 | 4.00 | 3.50 | ||

| 结果变量 | 创新绩效(IP) | 4.52 | 4.00 | 3.51 | |

(一)必要条件分析

一般来说,一个必要条件可以被视为结果的一个超集(superset),充分条件(通常,充分的条件组合)构成结果的子集(伯努瓦•里豪克斯和查尔斯•拉金,2017)。为避免任何构成结果的超集以及作为必要条件的有意义的条件在真值表分析中被简约解消除,本研究采用fsQCA3.0对各项条件进行了必要性检验,检验结果由表5所示。其中,未出现一致性分数高于0.9的条件,由此推断不存在对产生高和非高创新绩效解释力度大的单项前因条件。

| 前因条件 | 结果变量 | ||

| 高创新

绩效 |

非高创新

绩效 |

||

| 政策环境 | AP | 0.64 | 0.53 |

| ~AP | 0.53 | 0.62 | |

| RP | 0.69 | 0.49 | |

| ~RP | 0.51 | 0.70 | |

| GP | 0.60 | 0.44 | |

| ~GP | 0.60 | 0.74 | |

| 组织创新文化 | IV | 0.75 | 0.41 |

| ~IV | 0.49 | 0.81 | |

| II | 0.76 | 0.45 | |

| ~II | 0.45 | 0.74 | |

| IB | 0.64 | 0.47 | |

| ~IB | 0.60 | 0.76 | |

| 注:“~”表示逻辑运算的“非”。 | |||

(二)组态分析

基于必要条件分析,将各前因条件纳入模糊集真值表分析程序,设定案例频数阈值为1,一致性大于0.75,并选用PRI一致性大于0.70的标准值。在获得中间解的反事实分析中,由于必要性检验中未出现对结果解释力度大的前因条件,加之现有研究关于政策环境因素与创新绩效的关系尚未达成一致性结论,而组织文化研究中通常认为创新文化因素能在某种程度上促进企业创新。故而,本研究假设政策环境层面的3个前因条件“出现或缺乏”都有可能导致高或非高创新绩效,组织文化层面的3个前因条件均“出现”可能产生高创新绩效,均“缺乏”则可能导致非高创新绩效。

得出分析结果如表6所示,其表述方式参考Ragin(2008)等的研究。用“●”表示该前因条件在组态中出现,“○”表示该前因条件在组态中缺乏。其中,大圈表示核心条件,小圈表示边缘条件,空格表示该前因条件可有可无,即出现或缺乏对于结果的产生不重要。

| 前因条件 | 高创新绩效 | 非高创新绩效 | |

| H1 | H2 | NH1 | |

| 应用类激励政策(AP) | ○ | ● | ○ |

| 研发类激励政策(RP) | ● | ● | ○ |

| 成长类激励政策(GP) | ○ | ○ | |

| 创新价值观(IV) | ● | ● | |

| 创新制度(II) | ● | ○ | |

| 创新行为(IB) | ○ | ||

| 一致性 | 0.920 | 0.948 | 0.852 |

| 覆盖度 | 0.229 | 0.442 | 0.345 |

| 唯一覆盖度(unique coverage) | 0.104 | 0.316 | 0.345 |

| 解的一致性(solution consistency) | 0.928 | 0.852 | |

| 解的覆盖度(solution coverage) | 0.545 | 0.345 | |

根据分析结果,产生高创新绩效的组态有2条:H1、H2。其中,2条组态的一致性分别为0.920、0.948,均大于0.80,表明所有项是高创新绩效的充分条件。解的总体一致性为0.928,进一步说明了2条组态为产生高创新绩效的充分条件。解的总体覆盖度为0.545,表明求得的组态解释产生高创新绩效的主要原因。此外,产生非高创新绩效的组态有1条:NH1。其一致性为0.852(≥0.80),覆盖度为0.345,证明该组态是结果的充分条件,解释了近35%产生非高创新绩效的原因。下文将结合案例,分别对产生高与非高创新绩效的组态进行分析。

1. 高创新绩效的创新模式分析

鉴于产生高创新绩效的各组态中都出现了核心条件研发类激励政策(RP)和创新价值观(IV),为了更好地识别不同创新模式的差异性,本研究根据2条组态各条件的出现情况,并结合案例企业调研中观察到的实际现象,将其分别命名为价值观主导型和内外协同型。分析如下:

(1)价值观主导型。组态H1:~AP*RP*~GP*IV,表明无论组织是否制定了激励创新的制度规范以及成员在行为与处事方式上是否具备积极的创新性,只要组织内部拥有良好的创新意识和观念,在充分享受到研发类激励政策的情况下,即便应用类激励政策和成长类激励政策的支持较为缺乏,仍能驱动高创新绩效产生。根据组织文化理论,人们通过群体共享的信念行事(Schein,1992)。通常,以创新为导向的企业在战略流程、组织愿景与使命上具备积极主动的创新精神,潜移默化地影响着组织个体的创新意愿与观念,赋予其创新动力与自我效能感,推动创新研发工作的开展。与此同时,注重创新的价值取向有助于企业适配相关的研发类激励政策,进一步促使研发成果产出与转化。此组态的典型案例是XPT蔚来驱动科技公司,该公司是蔚来汽车的全资子公司,一直以来以用户为中心,致力于为客户提供环保、高效、安全的智能化电动力平台解决方案。战略理念上,该公司秉承了“NIO蔚来”表达追求美好明天和蔚蓝天空、为用户创造愉悦生活方式的愿景,寓意开放、未来、行动和前进。近年来,新能源汽车产业受到国家重视,政府在技术研发、智能网联、补贴等方面出台了相关政策支持产业发展。依托母公司产业联盟、开放创新的文化理念以及充分的政策优势,蔚来驱动科技作为配套新能源汽车电机企业,从驱动电机装机量和性能指标来看均表现良好,多种技术路线的并行发展在很大程度上展现了公司的创新能力。

(2)内外协同型。组态H2:AP*RP*IV*II,表明企业充分享受到外部应用类和研发类激励政策的扶持,匹配内部良好的创新观念及制度氛围,不管是否享受到成长类激励政策、具备积极的创新行为,都能实现高创新绩效。在政策感知的情况下,主体企业与利益相关者基于利益需求,其创新意愿演化为执行意愿,当形成共同意愿时产生创新行为;企业创新行为反过来又会作用于政策体系,形成互动的闭环(苏敬勤和耿艳,2014)。具体而言,企业管理者通常先于下级员工感知到外部政策取向,并根据组织条件匹配相符的创新政策。同时,在组织内部进行创新价值观培养和制度文化建设以达成内外环境的协同互动,进而推进创新机制运转。此组态的典型案例是杰莱特(苏州)精密仪器有限公司,该公司是一家外商独资企业,从事光学镀膜机研发、生产和销售。基于优良的设施设备和领先的专利技术,在充分获得创新政策的激励的同时,杰莱特从战略目标的制定到创新理念的倡导,形成了较为完善的创新文化体系,达到了内外协同激励的创新模式。值得注意的是,成长类激励政策与创新行为文化的作用在运用该模式实现高创新绩效的企业中显得并不突出。根据本研究对案例企业的追踪调研发现,部分企业具备创新的先天优势,依托母公司或自身研发资源(如博世汽车部件有限公司、重庆材料研究院有限公司等),已形成一套成熟完善的创新运行机制,员工只需跟随并执行上级下达的任务便可有效促进创新项目的实施。

比较2类创新模式发现,内外协同型的覆盖度较高,它解释了高创新绩效结果的44%,覆盖6个案例,表明较多企业是通过政策环境与组织创新文化的协同驱动创新绩效的提升。另外,2类创新模式也说明了创新激励并非单一路径,只要适当的政策条件与相应的组织创新文化联动匹配,均可殊途同归提升创新绩效。验证了政策环境支持与组织创新文化能够相互匹配以传递创新激励效应。

2. 非高创新绩效的模式分析

组态NH1:~AP*~RP*~GP*~II*~IB,表明无论组织成员是否具备开发创新的意识,只要企业缺乏优良的创新制度激励,且员工缺乏积极的创新行为响应,伴随政策环境支持的缺失,便会抑制创新。需要指出的是,该组态表明在企业既未感知到政策激励,也未实施激励创新的制度,且创新行为欠佳的情况下,其创新价值观与非高创新绩效无关。即在政策环境与各项外显文化均未对创新产生影响的情况下,即便个人具备创新的潜在价值观也无法形成高创新绩效。此组态的典型案例是佳途精机科技、张家港速奔特贸易等公司。由分析结果可知,组态NH1解释了结果变量的近35%,覆盖了6个案例,即部分企业是因为NH1模式抑制了创新。这验证了在制度转型的特殊情境下,缺乏政策的支持与激励,加之组织内部制度文化与行为文化的激励欠佳,企业创新变得举步维艰。

对比上述3个组态发现,影响企业创新绩效的原因具有非对称性,即2类高创新绩效模式并非是“非高”模式的对立面。同时,对比组态H2与NH1可以发现,前因条件成长类激励政策、创新价值观和创新行为也存在非对称性,即优越的应用类和研发类激励政策支持、良好的创新价值观与优良的创新制度组合便能产生高创新绩效,与成长类激励政策及创新行为条件无关(H2),而缺乏优越的政策环境支持、优良的创新制度与积极的创新行为则会抑制创新绩效的提升,与创新价值观条件是否出现无关(NH1)。

(三)稳健性检验

为确保产生高创新绩效的组态的稳健性,本研究通过调整一致性阈值以及改变校准临界值两种方法进行稳健性检验(张明等,2019)。首先,一致性阈值从0.75提高至0.80,案例频数保持不变,其结果相较于调整前未发生变化。其次,将所有变量的完全隶属临界值变更为90%分位数,完全不隶属临界值变更为10%分位数(Linton和Kask,2017),一致性阈值为0.80,案例频数依旧不变,其结果如表7所示。对比表6和表6中高创新绩效组态可以看出,组态H1和H2的条件完全一致。在拟合参数上,两个组态的一致性、解的总体一致性以及解的总体覆盖度仅有细微变化。根据Schneider和Wagemann(2012)提出的两个判定标准(拟合参数差异和集合关系状态),发现本研究的结论具备良好的稳健性。

| 前因条件 | 高创新绩效 | |

| H1 | H2 | |

| 应用类激励政策(AP) | ○ | ● |

| 研发类激励政策(RP) | ● | ● |

| 成长类激励政策(GP) | ○ | |

| 创新价值观(IV) | ● | ● |

| 创新制度(II) | ● | |

| 创新行为(IB) | ||

| 一致性 | 0.929 | 0.962 |

| 覆盖度 | 0.262 | 0.474 |

| 唯一覆盖度(unique coverage) | 0.091 | 0.303 |

| 解的一致性(solution consistency) | 0.942 | |

| 解的覆盖度(solution coverage) | 0.566 | |

(一)研究结论

本研究通过问卷与访谈调查了重庆、江苏两地42家企业,立足创新政策与组织创新文化的联动匹配关系,应用组态思维和fsQCA方法整合了政策环境与组织文化2个层面6个条件因素,探讨了影响企业创新绩效差异的多重并发因素和因果复杂机制。最终得出以下结论:第一,政策环境因素与组织文化因素均无法单独构成高与非高创新绩效的必要条件。第二,产生高创新绩效的创新模式有2类,即价值观主导型和内外协同型。其中,价值观主导型由高应用类激励政策缺乏、高研发类激励政策、高成长类激励政策缺乏和高创新价值观联动匹配而成;内外协同型由高应用类激励政策、高研发类激励政策、高创新价值观以及高创新制度联动匹配而成。此外,内外协同型相较价值观主导型更有可能有效提升创新绩效,即政策环境支持与组织创新文化的协同对企业创新激励效用更大。第三,抑制创新的模式有1类,且与2类创新模式存在非对称关系。对比抑制和激励创新的两种模式发现,成长类激励政策、创新价值观和创新行为亦具有非对称性。

(二)理论贡献

本研究的理论贡献主要有以下三个方面:

首先,本研究以组织文化理论为视角,结合中国制度转型背景下的政策环境特性,将环境层面的政策因素与组织层面的创新文化因素相融合提出了一个“政策—文化—创新”的整合性分析框架。一方面,创新政策作为转型背景下制度缺失的重要补偿机制,实施效果却不确定(白旭云等,2019)。本研究从组织文化视角呼应了学者们关于政策激励需关注企业内部感知与创新需求的观点(李晨光等,2018),打开了政策激励传递至组织内部这个过程的“黑箱”,有助于从微观层面解决创新政策激励失效的困境。另一方面,组织文化作为能够有效感知与应对外界环境的重要内部因素,现有研究对其与环境层面相互作用的探讨却较为有限。本研究拓展了组织文化理论在环境层面的发现,深入剖析了组织创新文化的不同层次与外部环境中政策因素的协同联动机制,有助于研究者理解和把握中国情境下企业创新激励的宏观要素和微观机制,从而增强实证研究的内在效果。

其次,本研究借鉴“组态视角”,运用QCA方法发现了影响创新绩效的组态具有多样性,以及组态中各因素之间存在的相互依赖性。不仅揭示了影响创新绩效的3种模式,还厘清了2类更为有效的创新绩效提升机制,有助于深入解释创新这一受多重因素影响的复杂现象。并且,本研究发现政策环境因素与组织文化因素均无法单独构成高与非高创新绩效的必要条件,表明政策环境层面与组织文化层面的6个条件是在联动匹配中共同作用于创新绩效。这进一步细化和拓展了以往假定政策或文化各因素间相互独立起作用的统计分析所得出的研究结论。

最后,本研究发现了影响创新绩效的模式具有因果非对称性,一定程度上弥补了传统回归研究对于无法解释企业创新成功的文献难以反过来应用到创新失败的管理实践中去的缺陷。导致高创新绩效的创新模式与抑制创新的模式并非相互对立,即无法得出产生高创新绩效的反面就会产生非高创新绩效的结论。同时,本文还发现成长类激励政策、创新价值观和创新行为也具有非对称性。

(三)管理启示

本文的研究结论能够为企业管理者带来以下启示:

第一,政策环境因素与组织创新文化因素多重条件并发协同效应的存在揭示出创新激励的复杂性。这意味着,面对竞争和创新压力,企业管理者不应盲目响应当前的创新政策,应对政策倾斜与环境动态保持敏锐的感受力,针对自身创新需求及时响应符合条件的创新政策。同时运用“整体视角”着力于组织创新文化的建设,使其与政策因素相适配,以达成有效的创新激励。

第二,高创新绩效的发生具有非对称性。因此,管理者不应通过传统经验总结低创新绩效的原因推论高创新绩效为何产生,在激励创新的过程中应把握好各前因条件之间的动态匹配关系以及核心条件的作用,通过准确把控内外条件的复杂联动关系有效激励创新。

(四)研究不足与展望

本研究构建了“政策—文化—创新”的整合性分析框架以探索在不同的政策和文化因素组态效应下企业的创新激励机制,得出3个影响企业创新绩效的前因组态。但结论仍存在如下局限,值得未来进一步探讨:第一,囿于研究目标和数据可得性,本研究未对案例企业进行行业细分,而不同行业类型的企业,其创新文化和政策效用可能存在不同。未来研究可以根据企业行业特性分析比较其创新模式的差异性,进一步细化本研究结论的同时增强其普适性。第二,问卷调查兼具结构化优势以及深入现象不足的劣势(徐广平等,2020),其分析结果难以对具体现象展开深入解析。未来可以考虑选取具有代表性和典型性的案例企业进行更深入的访谈与追踪,采用案例研究方法来剖析创新激励机制,进而更好的回答“why”和“how”等研究问题。第三,本研究只关注了政策环境与组织文化层面的因素对创新绩效的影响,未来还可以从企业家特征、社会网络关系等不同层次和视角构建更为全面的创新模型来探讨多重因素对创新的影响。

| [1] | 白旭云, 王砚羽, 苏欣. 研发补贴还是税收激励——政府干预对企业创新绩效和创新质量的影响[J]. 科研管理, 2019(6): 9–18. |

| [2] | 伯努瓦•里豪克斯, 查尔斯•C•拉金著, 杜运周, 李永发译. QCA设计原理与应用: 超越定性与定量研究的新方法[M]. 北京: 机械工业出版社, 2017. |

| [3] | 陈春花, 乐国林, 林洁芳, 等. 企业文化[M]. 3版. 北京: 机械工业出版社, 2018. |

| [4] | 陈红, 张玉, 刘东霞. 政府补助、税收优惠与企业创新绩效——不同生命周期阶段的实证研究[J]. 南开管理评论, 2019(3): 187–200. |

| [5] | 陈强远, 林思彤, 张醒. 中国技术创新激励政策: 激励了数量还是质量[J]. 中国工业经济, 2020(4): 79–96. |

| [6] | 陈向东, 胡萍. 我国技术创新政策效用实证分析[J]. 科学学研究, 2004(1): 108–112. |

| [7] | 杜运周, 贾良定. 组态视角与定性比较分析(QCA): 管理学研究的一条新道路[J]. 管理世界, 2017(6): 155–167. |

| [8] | 郭捷, 齐央宗. 政策支持与技术创新绩效——基于民族地区的实证分析[J]. 科研管理, 2017(S1): 550–557. |

| [9] | 胡婉丽. 知识型雇员创新行为意愿测量工具研究: 量表开发、提炼与检验[J]. 科技进步与对策, 2013(1): 140–145. |

| [10] | 李晨光, 张永安. 集群创新科技政策“效用—响应”测度分类研究[J]. 中国科技论坛, 2012(10): 24–30. |

| [11] | 李晨光, 张永安, 王燕妮. 政策感知与决策偏好对创新政策响应行为的影响[J]. 科学学与科学技术管理, 2018(5): 3–15. |

| [12] | 李颖, 赵文红, 周密. 政府支持、创业导向对创业企业创新绩效的影响研究[J]. 管理学报, 2018(6): 847–855. |

| [13] | 苏敬勤, 耿艳. 政策作用下创新意愿转化为创新行为的机理研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2014(5): 27–34. |

| [14] | 王成刚, 石春生. 组织文化对组织创新的作用机理研究[J]. 科研管理, 2018(7): 78–84. |

| [15] | 王金凤, 吴蕊强, 冯立杰, 等. 企业创新氛围、员工创新意愿与创新绩效机理研究——基于高新技术企业的实证分析[J]. 经济与管理研究, 2017(9): 127–136. |

| [16] | 魏江, 王诗翔, 杨洋. 向谁同构? 中国跨国企业海外子公司对制度双元的响应[J]. 管理世界, 2016(10): 134–149. |

| [17] | 徐广平, 张金山, 杜运周. 环境与组织因素组态效应对公司创业的影响——一项模糊集的定性比较分析[J]. 外国经济与管理, 2020(1): 3–16. |

| [18] | 杨百寅, 连欣, 马月婷. 中国企业组织创新氛围的结构和测量[J]. 科学学与科学技术管理, 2013(8): 43–55. |

| [19] | 杨付, 张丽华. 团队成员认知风格对创新行为的影响: 团队心理安全感和工作单位结构的调节作用[J]. 南开管理评论, 2012(5): 13–25. |

| [20] | 曾萍, 邬绮虹, 蓝海林. 政府的创新支持政策有效吗?——基于珠三角企业的实证研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2014(4): 10–20. |

| [21] | 张永安, 耿喆, 王燕妮. 区域科技创新政策对企业创新产出的作用机理研究——基于CAS理论Multiple Agent思想[J]. 科学学与科学技术管理, 2015(10): 32–40. |

| [22] | 郑烨, 吴建南. 政府支持行为何以促进中小企业创新绩效?——一项基于扎根理论的多案例研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2017(10): 41–54. |

| [23] | 周海涛, 张振刚. 政府研发资助方式对企业创新投入与创新绩效的影响研究[J]. 管理学报, 2015(12): 1797–1804. |

| [24] | Ajzen I, Fishbein M. Understanding attitudes and predicting social behavior[M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1980. |

| [25] | Berson Y, Oreg S, Dvir T. CEO values, organizational culture and firm outcomes[J]. Journal of Organizational Behavior, 2008, 29(5): 615–633. |

| [26] | Bowman E H, Hurry D. Strategy through the option lens: An integrated view of resource investments and the incremental-choice process[J]. Academy of Management Review, 1993, 18(4): 760–782. |

| [27] | Brettel M, Cleven N J. Innovation culture, collaboration with external partners and NPD performance[J]. Creativity and Innovation Management, 2011, 20(4): 253–272. |

| [28] | Fiss P C. A set-theoretic approach to organizational configurations[J]. Academy of Management Review, 2007, 32(4): 1180–1198. |

| [29] | Gregory B T, Harris S G, Armenakis A A, et al. Organizational culture and effectiveness: A study of values, attitudes, and organizational outcomes[J]. Journal of Business Research, 2009, 62(7): 673–679. |

| [30] | Hogan S J, Coote L V. Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein’s model[J]. Journal of Business Research, 2014, 67(8): 1609–1621. |

| [31] | Homburg C, Pflesser C. A multiple-layer model of market-oriented organizational culture: Measurement issues and performance outcomes[J]. Journal of Marketing Research, 2000, 37(4): 449–462. |

| [32] | Li H Y, Atuahene-Gima K. Product innovation strategy and the performance of new technology ventures in China[J]. Academy of Management Journal, 2001, 44(6): 1123–1134. |

| [33] | |

| [34] | Martín-de Castro G, Delgado-Verde M, Navas-López J E, et al. The moderating role of innovation culture in the relationship between knowledge assets and product innovation[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2013, 80(2): 351–363. |

| [35] | O’Reilly C. Corporations, culture, and commitment: Motivation and social control in organizations[J]. California Management Review, 1989, 31(4): 9–25. |

| [36] | O’Reilly III C A, Chatman J, Caldwell D F. People and organizational culture: A profile comparison approach to assessing person-organization fit[J]. Academy of Management Journal, 1991, 34(3): 487–516. |

| [37] | Pfeffer J, Salancik G R. The external control of organizations. A resource dependence perspective[M]. New York: Harper & Row, 1979: 23. |

| [38] | Ragin C C. Redesigning social inquiry: fuzzy sets and beyond[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2008. |

| [39] | Schein E H. Organizational culture and leadership[M]. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 1992. |

| [40] | Schneider C Q, Wagemann C. Set-theoretic methods for the social sciences: A guide to qualitative comparative analysis[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. |

| [41] | Thornberry D M. Fostering a culture of innovation[J]. Proceedings of the United States Naval Institute, 2003, 129(4): 44–48. |

| [42] | Zhang Y, Li H Y. Innovation search of new ventures in a technology cluster: The role of ties with service intermediaries[J]. Strategic Management Journal, 2010, 31(1): 88–109. |