2020第42卷第11期

2.西南财经大学 工商管理学院,四川 成都 611130;

3.海南大学 旅游学院,海南 海口 570228

2.School of Business Administration, Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu 611130, China;

3.School of Tourism, Hainan University, Haikou 570228, China

垂直型营销渠道大多具有权力不对称的特点(Subramani和Venkatraman,2003),其中在数量上占优的弱势方的力量不容小觑。《荀子》有云,“水则载舟,水则覆舟”。Blau(1986)也指出,“权力不平衡对于社会变化的意义取决于被统治者对权力行使的反应”。可以说,如果没有弱势方的服从与支持,权力就没有办法真正地行使,甚至可以说并不存在(Bucklin,1973)。可见,面对权力占优的强势方,弱势方对权力行使的接受与反应是影响渠道绩效的重要因素,理应引起研究者的重视。

然而,现有的渠道权力研究更侧重于从强势方的角度讨论权力的获取、影响策略和控制机制等,对弱势方的关注相对较少,且主要集中在对弱势方防御与对抗性机制的探讨上(如Etgar,1976;Heide和John,1988;Subramani和Venkatraman,2003;Zhan,2010)。对此,本文认为:首先,从强势方视角出发的研究结论并不完全适用于相对权力较少的弱势方;其次,视强势方为敌的对立关系性假定有悖于关系营销的理念;最后,将非对称权力结构中的弱势方行为仅限于防御与对抗也失之于简单化。实际上,只有在双方权力差距较小时,弱势方才有动力去抗争(Mulder,1977),多数情况下,弱势方会在一定范围内接受和容忍强势方的权力控制(Bucklin,1973;Hingley,2005)。

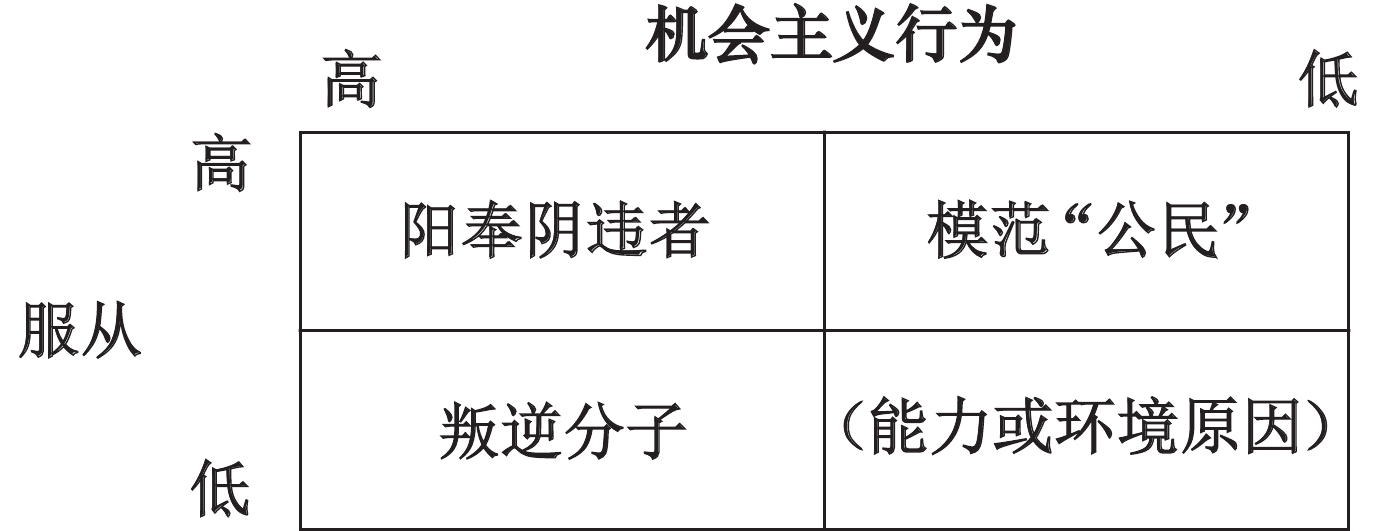

考虑到上述不足,本文旨在从新的视角切入非对称权力结构中的弱势方行为研究,关注弱势方对权力行使的接受程度及后续行为反应对渠道绩效的影响过程,以及弱势方不同行为之间的关系。权力合法性是弱势方对权力行使是否“必要、正当和恰当”的一种主观性感知,它反映了弱势方对权力行使的接受程度(Suchman,1995;Blois,2010)。不同程度的合法性感知会诱发弱势方合作抑或非合作的行为反应。其中,弱势方的合作行为多以服从形式体现(Kasulis和Spekman,1980),它同时具备以目标为中心和以交易伙伴(强势方)为中心的合作行为特点(Stern,1971)。同时,由于权力地位相距悬殊,弱势方没有足够的资源来组织起有效力的防御或对抗,因此其非合作行为更多地体现为于暗处进行的以自我为中心的机会主义行为(Brill,1994;Das和Teng,1998),在集体目标之外追求个人目标和利益的最大化(Williamson,1985)。服从与机会主义行为虽一正一负,但并不一定非此即彼、此消彼长;事实上,它们是相互独立的−高服从意愿并不意味着低机会主义行为倾向(Gilliland和Manning,2002;Kashyap等,2012)。换句话说,弱势方极有可能公开表示服从但暗地里却从事机会主义行为,即表现出“阳奉阴违”的行为反应。

基于上述逻辑,本文研究的问题如下:第一,弱势方对权力的接受程度(权力合法性)如何影响其对合作行为(服从)和非合作行为(机会主义行为)的选择?第二,不同类型的权力合法性对服从和机会主义行为的影响大小是否有所差异?第三,“阳奉阴违”行为(高服从和高机会主义行为)是否真实存在?弱势方不同行为反应如何影响渠道绩效?为解决上述问题,本文基于观察者视角的合法性理论,将权力合法性分为实效合法性和道德合法性两类,探讨不同类型的权力合法性对弱势方行为(服从和机会主义行为)及渠道绩效的作用机制,并讨论“阳奉阴违”现象的存在性及影响。通过对283家样本企业的问卷调查,本研究证实了权力合法性对弱势方行为反应及营销渠道绩效的影响机制,同时观察到权力合法性对弱势方服从和机会主义行为的不对称影响关系,并证实了“阳奉阴违”现象的存在性及对渠道绩效的影响。

本文的理论贡献如下:第一,从合作导向研究弱势方问题,关注弱势方对权力的接受程度(权力合法性)如何影响其自发性服从以及自觉控制负面行为(机会主义行为)的选择。以往的研究或采用强势方视角研究权力,或立足于竞争导向研究弱势方如何防御或对抗强势方。与此不同,本文更关注弱势方对权力的接受以及后续行为反应,由此为渠道权力及弱势方研究提供了新的视角,从范围上扩展了现有的研究结论。第二,响应Grewal和Dharwadkar(2002)的建议,并进一步将观察者视角的合法性理论引入营销渠道研究。在Grewal和Dharwadkar(2002)之后,营销学者开始重视合法性理论对渠道研究的重要指导意义。但迄今为止,研究者更偏重于组织视角的合法性理论,对合法性理论的另一分支−观察者视角的合法性理论−重视不足。由于观察者视角更适用于本文以弱势方为主体的研究情境,因此本文以这一视角的合法性理论为基石展开研究,这有助于完善现有的营销渠道研究中合法性理论的研究视角,并提高合法性理论在组织间关系研究领域的解释力。第三,对Gilliland和Manning(2002)以及Kashyap等(2012)所提出的“服从和机会主义行为相互独立”假说进行实证检验,证实了“阳奉阴违”(即高服从和高机会主义行为)现象的存在性,并探讨了前置变量对服从与机会主义行为的不对称影响效应,这有利于加深对渠道关系行为的理解。从管理实践的角度看,本文的研究发现可为身处该类渠道结构中的强势方企业提供有益的指导,帮助其在理解弱势方感知及行为的基础上更好地促进渠道关系建设,提升渠道整体绩效水平。

二、文献回顾与研究假设(一)合法性

对合法性(legitimacy)的研究源自于Weber,现在分现于制度理论和社会心理学两派。首先,合法性是制度理论中的重要概念,制度理论研究包括宏观及微观两大类(Suchman,1995;Tilling,2004)。宏观的研究主要讨论某制度性结构如何在整个社会范围内成为被模仿的模板,在这里合法化和制度化是两个同义的概念(Suchman,1995),都指代法律、观念、文化与社会期待等制度环境对组织行为的影响,而合法性是指那些诱使或迫使组织采纳具有合法性的组织结构和行为的观念力量(周雪光,2003);而微观的研究则以组织为研究对象。进一步地,根据研究视角的不同,微观视角又可继续分为两派:一派持组织视角,将合法性定义为一种操作性资源,研究组织如何通过采纳某些“广为接受”的组织形式或行为来建立、维持、扩展和防护自身的合法性(如Kumar和Das,2007;李新建等,2012);另一派则持观察者视角,将合法性定义为观察者对某一组织及其行为是否“必要、正当和恰当”的感知(Suchman,1995),继而研究观察者合法性感知的形成及影响机制。除制度理论外,社会心理学也关注合法性问题,其对合法性的定义与上述观察者视角相似,都倾向于从“个体感知”的角度界定合法性(Tyler,1997)。社会心理学与制度理论中观察者视角的不同之处在于:第一,制度理论关注组织间关系中的合法性研究,而社会心理学对合法性的研究更多地集中于组织内部;第二,制度理论更多地关注组织层面的合法性形式,而社会心理学则对个体层面的合法性形式更感兴趣。2011年,Tost作为集大成者,将上述两派的合法性研究整合在一起,提出了综合性研究框架(见表1)。

| 本文 | Suchman | Tyler | Tost |

| 实效合法性 弱势方基于“自利”标准的合法性感知,主要是看强势方是否能够提高某项物质利益或达到某个目标 |

实效合法性 基于观察者的自利性算计,即认为对方可以为自己带来价值 |

实用合法性 某个体或组织认为另一组织能够提高其物质利益或达到某个目标时,会认为对方是具有实用合法性的 |

实用合法性 某个体或组织认为另一组织能够提高其物质利益或达到某个目标时,会认为对方是具有实用合法性的 |

| 道德合法性 弱势方基于被强势方对待的方式(是采用独裁和高压的手段还是充分尊重对方的自主权)而产生的合法性感知 |

道德合法性 组织行为是否是“正确的事”,反映了观察者对组织积极的规范性评价,是一种社会性依赖 |

关系合法性 某个体或组织认为另一组织承认其社会身份及自我价值时,会认为对方是具有关系合法性的 |

关系合法性 某个体或组织认为另一组织承认其社会身份及自我价值时,会认为对方是具有关系合法性的 |

| 道德合法性 某个体或组织认为另一组织的做法与自己的道德及伦理价值取向一致时,会认为对方是具有道德合法性的 |

2002年,Grewal和Dharwadkar首次指出了合法性理论对营销渠道研究及实践的重要意义,在此基础之上,后续研究持续关注合法性与渠道企业行为之间的关系。如Ren等(2010)以信任及冲突为中介变量,实证检验了强迫不对称和理念传递这两种合法性策略对渠道关系绩效的影响,而李新建等(2012)先通过非结构化个人访谈法分析了实效合法性、程序合法性和认知合法性的形成机制,接着用问卷调查法实证检验了这三种合法性对经销商的服从、制造商的集权决策程度、经销商对制造商的信任以及经销商的机会主义行为的影响。另外,Deligonul等(2013)选择宜家(IKEA)作为案例研究对象,探究供应商网络是如何被转化为宜家的异质性资产从而获得实效合法性、道德合法性和认知合法性的。Jia和Wang(2013)从管制、规范和认知文化三个方面列举了中国特有的制度环境特点,并提出这些特点与渠道研究中的关系(guanxi)、信任和依赖之间联系的若干命题。而熊会兵等(2010)则证实了合法性在企业战略与经济绩效关系中的中介效应。以上研究均从组织角度研究合法性的构建策略,除此之外,还有少数观察者视角的合法性研究:Marion(2006)讨论了营销意识的合法性问题;Blois(2010)描述了组织间关系中弱势方视角下的权力合法性问题,认为弱势方对强势方权力行使的合法性感知会影响双方关系的“氛围”,进而影响到双方的合作结果。但上述观察者视角的合法性研究仅停留在理论推导阶段,既未能就合法性的分类进行深入探讨,也未能对合法性对渠道绩效结果的影响机制进行实证检验。

(二)权力合法性

当处于同一渠道网络中时,弱势方(观察者)得以近距离观察强势方使用权力的行为,进而形成其权力行使是否“必要、正当和恰当”的感知,这即是权力合法性(the legitimacy of power)。综合Suchman(1995)、Tyler(1997)和Tost(2011)的看法,结合本研究的背景,本文将权力合法性分为实效合法性(pragmatic legitimacy)和道德合法性(moral legitimacy)两类(见表1)。

Suchman(1995)、Tyler(1997)和Tost(2011)三位学者在实效合法性的界定上观点一致,都认为实效合法性是弱势方基于“自利”标准的合法性感知,它是基于强势方及其行为是否能够提高弱势方的某项物质利益或达到某个目标而做出的判断。在对道德合法性的界定上,学者们的观点稍有分歧。Tost(2011)将道德合法性限于对道德和伦理本身的评估;而Suchman(1995)的定义相对更宽泛,涵盖了组织行为中所有“正确的事情”。但“正确”与否的评价与评价者的立场和评价标准相关,应根据研究情境进一步具化。另外,Tyler(1997)和Tost(2011)将关系合法性界定为一方承认和尊重另一方的社会身份及自我价值。Kibler和Kautonen(2016)认为这一定义更适用于道德合法性,并使用“剥削”这一字眼,将道德合法性定义为企业是否采用了独裁和高压的手段欺凌弱势方。鉴于研究情境的类似性,本文采纳Kibler和Kautonen(2016)的观点,将Suchman(1995)对道德合法性的定义具化为弱势方基于被强势方对待的方式(是采用独裁和高压的手段还是充分尊重对方的自主权)而产生的合法性感知。弱势方认为强势方在交往过程中能尊重己方的独立性和自主性,将自己看成是地位平等的合作伙伴而非下级时,就会认为对方具有道德合法性。

(三)权力合法性与服从

实效合法性是自利导向的合法性感知,高实效合法性意味着弱势方承认在与强势方的合作中获得了物质利益或者帮助己方达成了目标,而这将从互惠驱动的回报责任感(推力)和增加服从吸引力(拉力)两个方面影响弱势方的服从。首先,互惠性的利益交换是组织合作关系中的基本法则(Gilliland和Manning,2002)。如果弱势方认为自己从强势方处得到明显可见的利益,他们就会产生回报责任感和义务感,但弱势方由于资源不足而无法给出相等的回报,因此常将服从行为作为一种对强势方所给予利益的替代性回报(Blau,1986),这本质上同样是一种互惠行为。其次,实效合法性会增强服从的吸引力。传统的权力理论认为B对A的依赖会增强A对B的权力(DBA=PAB)(Emerson,1962),而我国学者提出了另一种可能的权力依赖关系,即权力会带来依赖(“找靠山”)(Zhuang和Zhou,2004)。强势方拥有的权力越多,越能提供更具诱惑性的利益,弱势方的实效合法性感知就越强,利益上的诱导增加了服从行为的吸引力(Bucklin,1973),因此弱势方愿意依附于这座“靠山”的意愿就越强,服从意愿也就越强。

道德合法性是弱势方基于被强势方对待的方式而产生的合法性感知。低道德合法性反映出弱势方行为被强势方所控制的高压力感。但独立的个体,不论权力地位如何,本质上都期待决策独立和行为自主掌控(Hunt等,1987)。如果弱势方认为强势方的控制与束缚过强且非必要,他们就会产生独立性和自主性被剥夺感(John,1984),进而产生逆反心理(Kashyap等,2012),最终服从意愿降低。

最后,服从是需要成本的,这既包括物质上的付出(如为配合强势方的新市场政策而支付的培训费用和渠道调整费用等),也包括心理上的克服与适应(如已习惯传统销售方式的经销商被要求使用新的商品展示手段和支付方式)。由此看来,在逐利的商业关系中要提升弱势方的服从意愿,提供更多的利益这种实在的“硬通货”要比“正确对待”这种“软”行为更为有效。因此本文认为,相对基于行事正当性判断的道德合法性来说,强调利益所得的实效合法性更易促进弱势方的服从,它是导致弱势方服从的首要和最重要的条件。

故而本文提出假设:

H1:(a)实效合法性和(b)道德合法性都正向影响弱势方的服从,但(c)实效合法性对服从的正向影响作用要强于道德合法性对服从的正向影响作用。

(四)权力合法性与机会主义行为

实效合法性会从正反两方面抑制弱势方的机会主义行为。一方面,高实效合法性会激发关系中的互惠意愿和长期合作意愿,由此提高弱势方自觉约束机会主义行为的可能(Joshi和Stump,1999)。另一方面,实效合法性越高,失去与强势方合作关系的成本就越大,而正如Morgan和Hunt(1994)所指出的,“(一方)预期的关系终结成本会使得该关系被(该方)认为是重要的”,关系对弱势方的意义提高了弱势方从事机会主义行为的机会成本。当从事机会主义行为所带来的预期损失大于预期收益时,出于对预期损失的恐惧与回避,弱势方会约束自己的机会主义行为。

低道德合法性反映出弱势方感受到的高自主权丧失程度,进而驱使弱势方采取某些行为以抗衡这种压迫(Brehm,1966),甚至报复这种压迫(Morrison和Robinson,1997)。这些行为可能是公开和直接的(如公然拒绝服从),也可能是隐蔽的蓄意破坏或者干脆不作为,机会主义行为即属于这种隐蔽的反抗行为(John,1984)。另外,在被严密控制的情况下,个体会对这种层级控制产生心理上的抵触感,这时即使是最诚实的个体也倾向于对监督者撒谎和实施欺骗(Kramer,1999)。

虽然实效合法性和道德合法性均属于观察者(弱势方)对权力行使是否“必要、正当和恰当”的一种内在感知,但如做更细致的区分,前者更倾向于是受外部“利益”刺激后的反应性感知,而后者则是在“被‘正确’对待下”和“受尊重”的前提下对对方权力的接受与认可的内部化过程(Weber等,2002)。相对而言,内部化的认可要比外部刺激更易引发弱势方对于公平行事的承诺(John,1984)。另外,由于机会主义行为往往在暗处进行,对于行为实施方来说,可能最好是对方永远不会发现,以便在不被惩罚和报复的情况下长期满足私利。那么,要在以为对方无法察觉(虽然实际可能并非如此)之时依然保持“慎独”,基于被强势方“正确”对待的前提试图以公平报之的道德认同要比利益上的引诱更为有效,更能够促使弱势方自我约束和控制机会主义行为(Crosno和Dahlstrom,2008)。

由此本文提出假设:

H2:(a)实效合法性和(b)道德合法性都负向影响弱势方的机会主义行为,但(c)道德合法性对机会主义行为的负向影响作用要强于实效合法性对机会主义行为的负向影响作用。

(五)服从与机会主义行为

服从和机会主义行为是两个相互独立的变量,高服从并不意味着低机会主义行为(Gilliland和Manning,2002;Kashyap等,2012)。弱势方可以一边明面上遵循强势方的要求办事,但另一边却暗地里投机取巧为自己获利;同样,低服从也不一定伴随着高机会主义行为,这也可能源于自身能力不足以按要求行事,或者受到外部环境的约束。因此,高服从和高机会主义行为可以同时并存,即存在“阳奉阴违”的可能。

本文将弱势方按其行为分为四种类型(如图1所示):(1)阳奉阴违者,指会同时表现出高服从和高机会主义行为的个体;(2)模范“公民”,指高服从/低机会主义行为个体;(3)叛逆分子,指低服从/高机会主义行为个体;(4)低服从/低机会主义行为同时存在的情况。弱势方的低服从水平不一定伴随着高机会主义行为(Kashyap等,2012),弱势方在下列情况下可能无法服从或拒绝服从,例如缺乏履行强势方的要求所必需的资源,对强势方的要求理解不清,或者认为强势方的要求不符合当地实际情况等,但这并不意味着他们会在背地里用不正当手段追求自身利益(机会主义行为)。考虑到低服从/低机会主义行为出现的主要原因是资源或者外部环境因素限制,而非本文所关注的权力合法性问题,本文不将其纳入讨论范畴。

|

| 图 1 服从和机会主义行为之间的关系 |

在非对称权力渠道结构中,数量上占优的弱势方通常在地理上相对分散,有各自的目标和生存环境,由此形成不同的行为方式和处事经验,这会带来协调的困难,增加冲突发生的可能性(Hewett和Bearden,2001)。在此情境下,渠道绩效水平的提高,更需要渠道成员的通力合作,即各成员都展现出愿意为共同的关系利益而调整自身计划的意愿,从而实现行为上的高度统合(Kumar等,1992),以共同解决问题。由此本文认为,服从作为合作行为的一种特殊表现形式,可以降低双方之间的交易成本,并最终导致渠道绩效水平的提高。

机会主义行为本质上是一种背叛行为(Muris,1981),一方期待其合作伙伴可以按规定办事,践行承诺,履行正式合同及隐形契约,但后者却辜负了上述期望,背地里采用欺诈手段,不惜损人以为己方谋利。在非对称权力渠道结构中,如果强势方察觉到弱势方的这种背叛行为,就会引发关系中的破坏性冲突(Skarmeas,2006),继而影响渠道绩效水平(Palmatier等,2007)。另外,即使强势方并没有察觉到弱势方的机会主义行为,这种暗地的负面行为也会使渠道系统在一定程度上脱离监管,造成双方沟通与信息交换不畅,强势方无法得知来自于市场(当制造商为强势方时)或行业(当终端零售商为强势方时)的真实信息,因此无法就环境变动做出正确而及时的反应,最终会降低渠道绩效水平(Mohr等,1996)。

基于以上逻辑,服从正向影响渠道绩效而机会主义行为负向影响渠道绩效,因此,在上述三种分类中,模范“公民”、阳奉阴违者和叛逆分子所在渠道的绩效水平呈依次递减的关系。

由此本文提出假设:

H3:服从和机会主义行为可以共存,即存在“阳奉阴违”(高服从/高机会主义行为)现象。

H4:在三种类型中,模范“公民”所在的渠道绩效水平最高,阳奉阴违者所在的渠道绩效水平次之,叛逆分子所在的渠道绩效水平最低。

三、研究设计(一)抽样方法与样本分布

本研究使用推荐抽样的方法向401家渠道企业搜集信息,其中,118份问卷因依赖不对称程度不符合研究要求①和题项漏填等原因作无效处理,最终有效样本数为283。样本以小型企业居多,拥有50人及以下员工的企业数量占到总样本数的73.5%,主要从事食品/饮料/酒、药品/医疗设备/医疗器械以及日用百货的销售。49.8%的样本企业成立于2000—2009年间,38.2%的样本企业与其供应商已合作10年以上。另外,样本报告的总依赖水平均值为5.64,标准差为1.122,依赖不对称程度全部为正值,均值为0.76,标准差为0.598。这反映了样本企业与其供应商之间属于高度相互依赖的非对称性权力结构关系(Gulati和Sytch,2007),并且,样本企业在其中处于权力弱势地位,即本研究所界定的弱势方。

另外,对问卷填写者职位的调查结果显示,81.6%的问卷是由总经理或部门负责人填写的,这在一定程度上保证了调研所得之信息可以真实地反映样本企业的现实情况。

(二)变量测量

本研究通过对相关文献的梳理形成变量的测量题项,并经由翻译和回译过程确保含义准确。测量时采用Likert五点量表形式(渠道绩效除外),其中,1代表“完全不同意”,5代表“完全同意”。

权力合法性量表采自Thomas(2005)、Díez-Martín等(2013)、John(1984)和Tyler(1997)等的相关量表,并结合其他研究量表调整而成。其中,实效合法性量表包含五个项目,举例项目为“因为该厂商②的缘故,我们在竞争中更占据优势”,其内部一致性系数(Cronbach’s α)为0.845,五因子模型具有良好的聚合效度(χ2/df=1.235,RSMEA=0.029;RMR=0.011;GFI=0.995;NNFI=0.996;CFI=0.999)。道德合法性量表也由五个项目组成,例如“生意上的很多事我们都不能自己做主,必须要请示该厂商(负向)”,内部一致性系数为0.833,五因子模型也具有良好的聚合效度(χ2/df=2.959,RSMEA=0.083;RMR=0.019;GFI=0.987;NNFI=0.965;CFI=0.989)。

服从是弱势方为了维持现有关系而公开显露的主动遵守强势方所制定的规则、程序、要求及命令等行为(Brill,1994;Kashyap等,2012)。本文使用Payan和McFarland(2005)以及Davies等(2011)的量表测量服从,共包含四个项目,举例项目为“在生意上,只要是该厂商想让我们做的事,我们都非常愿意去配合”。服从量表的内部一致性系数为0.801,并具有良好的聚合效度(χ2/df=0.731,RSMEA<0.001;RMR=0.005;GFI=0.997;NNFI=1.005;CFI=1.000)。机会主义行为是指在背地里用不正当手段追求自身利益的行为,包括违反正式合同、社会规范以及非正式协议,这里的不正当手段包括撒谎、偷窃、欺骗,故意提供不完整或有误的信息去误导、扭曲、隐瞒、扰乱,以及其他迷惑对方的隐蔽手段(Williamson,1985)。本文使用John(1984)、Joshi和Arnold(1998)以及Rokkan等(2003)的量表测量机会主义行为,包含四个项目,举例项目为“我们有时会夸张或隐瞒部分事实,以便从该厂商那里得到我们想要的”。量表的内部一致性系数为0.828,且具有良好的聚合效度(χ2/df=3.258,RSMEA=0.089;RMR=0.020;GFI=0.989;NNFI=0.967;CFI=0.989)。

渠道绩效又称为关系绩效,被用于描述渠道系统而非单个企业的整体效能和效率(Selnes和Sallis,2003),是渠道系统功能执行情况、渠道治理水平以及渠道健康状态的指向标。本文结合Webb和Hogan(2002)以及Palmatier等(2007)的观点,同时使用结果评估和整体财务绩效来测量渠道绩效,共包含五个项目,如“如果让您给贵公司和该厂商过去一年的合作结果评分,您觉得应该是”。渠道绩效量表的内部一致性系数为0.875,且具有良好的聚合效度(χ2/df=0.916,RSMEA<0.001;RMR=0.006;GFI=0.995;NNFI=1.001;CFI=1.000)。

以往研究表明,渠道绩效会受到依赖程度(Palmatier等,2007)以及环境不确定性的影响(Claro等,2003;Yang等,2012)。因此,研究者选取总依赖程度、依赖不对称程度和环境不确定性作为本研究的控制变量。在测量时,依赖程度量表是根据Joshi和Stump(1999)以及Palmatier等(2007)所设计的量表翻译而成的,包括经销商对供应商的依赖(DB)以及供应商对经销商的依赖(DS)两部分。同时,借鉴Casciaro和Piskorski(2005)、Gulati和Sytch(2007)等的做法,将总依赖水平取两者之和(DB + DS),而依赖不对称程度取两者之差(DB −DS)。对环境不确定性的测量则使用杨卓尔等(2016)的量表,共计五个项目。

四、数据分析与结果(一)共同方法偏差与区分效度检验

本研究采用Harmon单因素检验法判断是否有共同方法偏差的存在。对所有变量(五个研究变量和三个控制变量)进行探索性因子分析的结果显示,有8个因子的特征值大于1,总的方差解释率为66.18%,其中最大的因子方差解释率为19.61%,未超过50%的阈值标准,因此认为本研究并不存在严重的共同方法偏差。

根据侯杰泰等(2004)的建议,本研究对5个研究变量进行不同组合的测量模型间比较,以考察各变量之间的区分效度。结果如表2所示,基准模型的拟合效果明显优于备选模型,在简约度上亦优于备选模型。另外,基准模型的拟合效果较好且达到标准。这表明,五因子模型能更好地代表本研究所测量的因子结构,变量间具有良好的区分效度。

| 模型 | χ2 | df | χ2/df | RSMEA | RMR | GFI | NNFI | CFI | AIC |

| M0(五因子) | 566.094 | 220 | 2.573 | 0.075 | 0.041 | 0.843 | 0.866 | 0.883 | 678.094 |

| M5(四因子) | 893.912 | 224 | 3.991 | 0.103 | 0.061 | 0.743 | 0.745 | 0.774 | 997.912 |

| M4(四因子) | 1060.503 | 224 | 4.734 | 0.115 | 0.088 | 0.714 | 0.682 | 0.718 | 1164.503 |

| M3(三因子) | 1399.751 | 227 | 6.166 | 0.135 | 0.101 | 0.636 | 0.560 | 0.605 | 1497.751 |

| M2(二因子) | 1624.986 | 229 | 7.096 | 0.147 | 0.106 | 0.604 | 0.481 | 0.530 | 1718.986 |

| M1(单因子) | 1960.053 | 230 | 8.522 | 0.163 | 0.110 | 0.557 | 0.3659 | 0.418 | 2052.053 |

| 注:(1)n=283;M1为单因子模型(PL+ML+COMP+OPPO+PER);M2为二因子模型(PL+ML+COMP+OPPO;PER);M3为三因子模型(PL+ML;COMP+OPPO;PER);M4为四因子模型(PL+ML;COMP;OPPO;PER);M5为四因子模型(PL;ML;COMP+OPPO;PER);M0为五因子模型(PL;ML;COMP;OPPO;PER),是基准模型。(2)PL=实效合法性;ML=道德合法性;COMP=服从;OPPO=机会主义行为;PER=渠道绩效。 | |||||||||

(二)描述性统计分析

表3呈现了各变量的均值、标准差和Pearson相关系数。可以看出,本研究关键变量之间的相关系数均小于0.5,且正负与之前研究推测的关系方向一致,为后文的假设验证提供了初步的支持。另外,服从和机会主义行为之间有显著的低度负相关关系(r=−0.258,p<0.01),这一结果与Gilliland和Manning(2002)以及Kashyap等(2012)的发现一致,初步支持H3。

| 变量 | M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1.PL | 3.74 | 0.650 | 1 | |||||||

| 2.ML | 3.48 | 0.727 | 0.200** | 1 | ||||||

| 3.COMP | 3.65 | 0.531 | 0.433** | 0.176** | 1 | |||||

| 4.OPPO | 2.64 | 0.768 | −0.138* | −0.261** | −0.258** | 1 | ||||

| 5.PER | 3.44 | 0.576 | 0.445** | 0.237** | 0.318** | −0.223** | 1 | |||

| 6.TOTAL | 5.64 | 1.122 | 0.106 | −0.201** | 0.085 | 0.147* | 0.186** | 1 | ||

| 7.ASYM | 0.76 | 0.598 | 0.093 | 0.125* | 0.097 | −0.160** | 0.140* | 0.026 | 1 | |

| 8.UNCERT | 3.80 | 0.693 | 0.374** | 0.040 | 0.309** | −0.078 | 0.203** | 0.036 | 0.054 | 1 |

| 注:(1)PL=实效合法性;ML=道德合法性;COMP=服从;OPPO=机会主义行为;PER=渠道绩效;TOTAL=总依赖程度;ASYM=依赖不对称程度;UNCERT=环境不确定性。(2)n=283;*表示p<0.05,**表示p<0.01。 | ||||||||||

(三)假设检验

本研究使用回归分析法检验H1a、H1b、H2a和H2b,结果如表4所示:实效合法性对服从有显著的正向影响作用(M2:β=0.336,p<0.001),H1a得到验证;道德合法性对服从有正向影响作用(M2:β=0.109,p=0.05),根据庞皓(2010)的观点,当p=0.05时,可以拒绝原假设,认为道德合法性对服从的正向影响是显著的,H1b得到验证。然而,实效合法性对机会主义行为的负向影响作用(H2a)没有被证实(M4:β=−0.085,p>0.05);但道德合法性对机会主义行为有显著的负向影响作用(M4:β=−0.202,p<0.01),H2b得到验证。

| COMP | OPPO | PER | ||||||

| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |||

| TOTAL | 0.072 | 0.064 | 0.154** | 0.120* | 0.176** | 0.188** | ||

| ASYM | 0.079 | 0.041 | −0.160** | −0.128* | 0.126* | 0.081 | ||

| UNCERT | 0.302*** | 0.174** | −0.075 | −0.035 | 0.190** | 0.112 | ||

| PL | 0.336*** | −0.085 | ||||||

| ML | 0.109a | −0.202** | ||||||

| COMP | 0.215*** | |||||||

| OPPO | −0.173** | |||||||

| R2 | 0.107 | 0.228 | 0.054 | 0.105 | 0.089 | 0.176 | ||

| 调整R2 | 0.097 | 0.214 | 0.044 | 0.089 | 0.079 | 0.161 | ||

| ΔR2 | 0.107 | 0.121 | 0.054 | 0.051 | 0.089 | 0.087 | ||

| ΔF | 11.132*** | 21.721*** | 5.301** | 7.951*** | 9.092*** | 14.594*** | ||

| 注:(1)PL=实效合法性;ML=道德合法性;COMP=服从;OPPO=机会主义行为;PER=渠道绩效;TOTAL=总依赖程度;ASYM=依赖不对称程度;UNCERT=环境不确定性。(2)n=283;*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001,a表示p=0.05。 | ||||||||

本研究使用Cohen等(2003)所推荐的方法验证H1c和H2c。根据方程M2所拟合的结果,计算出

最后,本研究使用两步聚类分析和F检验对H3和H4进行验证。结果发现,当聚类个数为3时,其BIC变化率(0.595)和距离测量比(2.606)都大于其他分组方案,因此可认为分为三组是最优的聚类方案。进一步地,从服从均值、机会主义行为均值及与总样本均值的比较情况,识别出其中的“阳奉阴违者”(n=83)、“模范‘公民’”(n=115)和“叛逆分子”(n=85)(如表5所示)。由此,本研究证实了高服从和高机会主义行为可以同时出现,即弱势方中确实存在阳奉阴违现象,H3得证。

| 聚类 | 样本个数 | 比例(%) | COMP | OPPO | |||

| 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | ||||

| 阳奉阴违者 | 83 | 29.3 | 3.90(高) | 0.284 | 3.34(高) | 0.461 | |

| 模范“公民” | 115 | 40.6 | 3.92(高) | 0.360 | 1.95(低) | 0.446 | |

| 叛逆分子 | 85 | 30.0 | 3.02(低) | 0.356 | 2.89(高) | 0.556 | |

| 总样本 | 283 | 100.0 | 3.65 | 0.531 | 2.64 | 0.768 | |

| 注:n=283;COMP=服从,OPPO=机会主义行为。 | |||||||

另外,研究证实服从对渠道绩效有显著的正向影响作用(M6:β=0.215,t=3.597,p<0.001),而机会主义行为对渠道绩效有显著的负向影响作用(M6:β=−0.173,t=−2.992,p<0.01)。进一步地,F检验的结果证实了上述三组样本企业所在渠道的绩效有显著差异[F(2,280)=21.746,p<0.001]。进一步的多重比较结果显示:“模范‘公民’”所在渠道的绩效(M=3.66;SD=0.487)显著高于“阳奉阴违者”所在渠道的绩效(M=3.44;SD=0.496),其均值差为0.21,p<0.01;而“阳奉阴违者”所在渠道的绩效又显著高于“叛逆分子”所在渠道的绩效(M=3.14;SD=0.635),其均值差为0.30,p<0.001;“模范‘公民’”所在渠道的绩效也显著高于“叛逆分子”所在渠道的绩效,其均值差为0.51,p<0.001。由此,H4得证。

五、讨论与研究展望(一)研究结论

本文以非对称权力营销渠道为研究背景,选择弱势方视角切入,基于观察者视角的合法性理论,研究权力合法性对弱势方行为反应乃至渠道绩效的影响机制,以及服从和机会主义行为之间的关系。通过对283家样本企业的观察,得出以下结论:

第一,弱势方会基于权力合法性自我调整行为(服从或机会主义行为),进而影响渠道绩效水平。在与强势方近距离合作的过程中,弱势方以观察者的视角感知强势方权力行使的实效合法性和道德合法性水平,据此调整己方的服从或机会主义行为,并进一步影响到渠道绩效水平。这与Frazier和Rody(1991)的结论互为映像。现有的渠道研究对于权力结构的非对称性与渠道结果之间的关系有不同的看法:一方认为非对称的权力结构中更易产生冲突,关系更不稳定(如Stern和Reve,1980;Anderson和Weitz,1989;Frazier等,1989;Johnsen和Ford,2002等),但另一方则有相反的结论(如Hingley,2005;Gilliland等,2010)。这样的分歧令人困惑。对于此,Frazier和Rody(1991)从强势方视角出发,认为非对称权力结构中是否会实现稳定和高绩效结果,关键在于强势方是否会自我约束和控制权力的行使。而本文则从弱势方视角出发,证明了权力合法性是影响非对称权力关系中弱势方行为选择以及渠道绩效结果的重要因素:当弱势方认为强势方的权力行使具有合法性时,他们会进行心理状态的自我调整,体现为更愿意接受强势方的影响,降低反抗意愿,并将强势方的命令与要求内化为自身需要遵守的规则(Lusch和Brown,1982),从而提高服从意愿并减少机会主义行为发生的可能,并最终促进渠道稳定与绩效提高。更进一步地,与依靠外部力量(如强制命令或正式合同)推动行为改变相比,这种基于合法性判断的自发及自控行为所需治理成本更低,且更有效率(Poppo和Zenger,2002)。

第二,不同的权力合法性对弱势方行为反应的影响效应大小不同:相对于道德合法性,实效合法性更易激发弱势方的服从行为,但却无法抑制弱势方的机会主义行为倾向,而道德合法性则可有效减少机会主义行为。这一发现首先可归结到企业的逐利性特点:与强调尊重和自由的道德合法性相比,基于利益评估的实效合法性更能激发弱势方的公开服从行为。这与Zhuang和Zhou(2004)的观点一致,他们将其归结为“傍靠山”现象−靠山越强,弱势方越倾向于向强势方展露公开的恭顺与服从,尽管可能要付出自由和自尊被践踏的代价。另外,这一结论也揭示了道德合法性(而非实效合法性)对机会主义行为的抑制作用。在非对称权力营销渠道结构中,如果强势方明明具备强制和压迫弱势方的能力,但却选择以一种尊重而友好的方式行事−“非不能也,实不为尔”,此时,虽说自利仍是弱势方的第一经济原则,但作为社会性个体,公平原则会驱使弱势方在一定程度上收敛自己主动恣意的欺诈行为,即实现了其对机会主义行为的自我控制,而这也与John(1984)以及Crosno和Dahlstrom(2008)的看法一致。

第三,服从和机会主义行为确是相互独立的两个变量,且存在“阳奉阴违”(高服从和高机会主义行为并存)的可能。另外,服从与机会主义行为不同高低组合的渠道绩效水平呈现出显著差异。这与Gilliland和Manning(2002)以及Kashyap等(2012)的判断一致。他们在逻辑上推导了服从和机会主义行为作为独立变量的可能,而本文进一步验证了这一结论。结合这一结论,本文认为对营销渠道企业行为的研究应跳出“非黑即白”的单线思维束缚,从更为复杂的层面考虑组织间合作。

(二)理论意义与管理启示

本文在以下方面有所贡献:首先,以往的渠道权力研究大多运用交易成本理论或社会交换理论,从强势方角度研究权力的获取及运用;而为数不多的弱势方研究则秉承竞争导向,着力于对弱势方如何防御及对抗权力的探讨。与此不同,本文从弱势方的合作导向(对权力的接受、自发性服从和自觉控制负面行为)出发,重新解读了非对称权力结构中的渠道关系,其结论有助于扩展和丰富现有的营销渠道权力及弱势方研究。其次,Grewal和Dharwadkar在2002年开创性地将合法性理论引入营销渠道研究,为营销渠道研究指出了新的方向。但后续研究多采用组织视角的合法性理论,关注某渠道组织如何建立、维持、扩展和防护自身的合法性。本文综合制度学派和社会心理学派对合法性问题的研究成果,将观察者视角的合法性理论引入营销渠道研究,从弱势方感知的权力合法性角度研究非对称权力渠道关系,从而扩大了合法性理论在营销渠道研究中的应用范围,提高了合法性理论的解释力。最后,Gilliland和Manning(2002)以及Kashyap等(2012)虽已将服从和机会主义行为视为相互独立的变量,但未提供实证证据。本研究首次实证检验了服从和机会主义行为之间的独立性,以及阳奉阴违(即高服从和高机会主义行为)的存在可能,并探讨了前置变量对服从与机会主义行为的不对称影响效应,这有助于加深对营销渠道中关系行为的理解。

在指导渠道管理实践方面,考虑到权力合法性对弱势方行为反应及渠道绩效的重要影响,本文对渠道领导者(强势方)提出重要警示:即使拥有绝对的权力优势,也不能因此而为所欲为,反之,应充分重视弱势方对权力行使的合法性感知(权力合法性),提高弱势方的实效合法性与道德合法性评价,以激发弱势方的自发性服从和对负面行为的自我控制,这样才能以更低的成本实现更有效率的渠道控制。另外,由于不同的权力合法性对服从和机会主义行为影响效应的大小不同,在渠道合作中,强势方所提供的利益水平更多地对提高弱势方服从有效,而要抑制对方的机会主义行为,则需要更多地提高自身行为的“正确性”,否则就会有弱势方“阳奉阴违”的可能。“阳奉阴违”本质上是一种弱者的反抗,是表面服从之下对自身利益的暗地争取,这一行为很难被察觉,但会在一定程度上降低渠道绩效水平,应引起渠道领导者足够的重视。

(三)研究局限与展望

虽然研究者投入了大量时间和精力,但是本研究仍然不可避免地存在一些不足。另外,为扩展和深化该领域研究,研究者希望未来能有更多的学者投身于此,因此也基于本研究提出若干可能的研究方向以供参考。

首先,调查总体的选取问题。基于抽样和统计上的考虑,本研究的调查总体只限于在非对称权力渠道结构中处于弱势地位的经销商。但在实践中,非对称权力渠道结构的弱势方角色并非只限于经销商。因此,在未来的研究中,可将调查总体固定于在非对称权力渠道结构中处于弱势地位的供应商,以检验本研究结论的可推广性和适用性。

其次,强势方权力策略与权力合法性之间的关系问题。在权力合法性形成之前,强势方权力策略是如何影响弱势方的权力合法性感知的?而强势方又该采取怎样的权力策略来引发弱势方的实效合法性和道德合法性感知?由于认知可能存在的偏差,强势方即使使用的是强制性权力,也有可能引发弱势方较高的实效合法性甚至道德合法性感知,那么这其中存在哪些因素的干扰?这些问题都值得未来的研究深入探讨。

① 本文的研究情境是非对称权力渠道结构,基于依赖与权力的对应关系(Emerson,1962),又可称为依赖不对称渠道结构。在取样时,本文依据Casciaro和Piskorski(2005)以及Gulati和Sytch(2007)等学者的做法,用样本企业对其供应商的依赖水平(DB)减去供应商对样本企业的依赖水平(DS)。当值为正时,就认为样本企业与其供应商之间的权力结构属于非对称权力结构,且样本企业是其中的弱势方。文中的“依赖不对称程度不符合研究要求”是指所计算出的值为负的情况,此时样本企业属于非对称权力结构中的强势方。

② Payan和McFarland(2005)以及Davies等(2011)的原量表中所用的是“供应商”字样,但在前期量表设计时的小规模经验性调查中,一位企业高层管理人员提到,对于许多经销商来说,他们习惯于称呼他们上游的供应商为“厂商”而不是更学术化的“供应商”,为提高调查对象对调查问卷的理解与配合,我们采纳了该管理人员的观点,将所有量表中的“供应商”改为“厂商”,特此说明,并在此感谢这位管理人员的建议。

| [1] | 李新建, 黄敏学, 李小玲. 营销渠道如何“无为而治”: 渠道政策的制度化机制研究[J]. 营销科学学报, 2012(4): 1–17. |

| [2] | Blau P M. Exchange and power in social life[M]. New Brunswick: Transaction Books, 1986. |

| [3] | Blois K. The legitimacy of power in business-to-business relationships[J]. Marketing Theory, 2010, 10(2): 161–172. |

| [4] | Brehm J W. A theory of psychological reactance[M]. New York: Academic Press, 1966. |

| [5] | Brill J E. Beyond managerial opportunism: Supplier power and managerial compliance in a franchised marketing channel[J]. Journal of Business Research, 1994, 30(3): 211–223. |

| [6] | Bucklin L P. A theory of channel control[J]. Journal of Marketing, 1973, 37(1): 39–47. |

| [7] | Das T K, Teng B S. Between trust and control: Developing confidence in partner cooperation in alliances[J]. Academy of Management Review, 1998, 23(3): 491–512. |

| [8] | Davies M A P, Lassar W, Manolis C, et al. A model of trust and compliance in franchise relationships[J]. Journal of Business Venturing, 2011, 26(3): 321–340. |

| [9] | Díez-Martín F, Prado-Roman C, Blanco-González A. Beyond legitimacy: Legitimacy types and organizational success[J]. Management Decision, 2013, 51(10): 1954–1969. |

| [10] | Emerson R M. Power-dependence relations[J]. American Sociological Review, 1962, 27(1): 31–41. |

| [11] | Etgar M. Effects of administrative control on efficiency of vertical marketing systems[J]. Journal of Marketing Research, 1976, 13(1): 12–24. |

| [12] | Frazier G L, Rody R C. The use of influence strategies in interfirm relationships in industrial product channels[J]. Journal of Marketing, 1991, 55(1): 52–69. |

| [13] | Gilliland D I, Manning K C. When do firms conform to regulatory control? The effect of control processes on compliance and opportunism[J]. Journal of Public Policy & Marketing, 2002, 21(2): 319–331. |

| [14] | Grewal R, Dharwadkar R. The role of the institutional environment in marketing channels[J]. Journal of Marketing, 2002, 66(3): 82–97. |

| [15] | Gulati R, Sytch M. Dependence asymmetry and joint dependence in interorganizational relationships: Effects of embeddedness on a manufacturer’s performance in procurement relationships[J]. Administrative Science Quarterly, 2007, 52(1): 32–69. |

| [16] | Heide J B, John G. The role of dependence balancing in safeguarding transaction-specific assets in conventional channels[J]. Journal of Marketing, 1988, 52(1): 20–35. |

| [17] | Hewett K, Bearden W O. Dependence, trust, and relational behavior on the part of foreign subsidiary marketing operations: Implications for managing global marketing operations[J]. Journal of Marketing, 2001, 65(4): 51–66. |

| [18] | Hingley M K. Power to all our friends? Living with imbalance in supplier-retailer relationships[J]. Industrial Marketing Management, 2005, 34(8): 848–858. |

| [19] | Hunt K A, Mentzer J T, Danes J E. The effect of power sources on compliance in a channel of distribution: A causal model[J]. Journal of Business Research, 1987, 15(5): 377–395. |

| [20] | John G. An empirical investigation of some antecedents of opportunism in a marketing channel[J]. Journal of Marketing Research, 1984, 21(3): 278–289. |

| [21] | Joshi A W, Stump R L. Determinants of commitment and opportunism: Integrating and extending insights from transaction cost analysis and relational exchange theory[J]. Canadian Journal of Administrative Sciences, 1999, 16(4): 334–352. |

| [22] | Kashyap V, Antia K D, Frazier G L. Contracts, extracontractual incentives, and ex post behavior in franchise channel relationships[J]. Journal of Marketing Research, 2012, 49(2): 260–276. |

| [23] | Kasulis J J, Spekman R E. A framework for the use of power[J]. European Journal of Marketing, 1980, 14(4): 180–191. |

| [24] | Kibler E, Kautonen T. The moral legitimacy of entrepreneurs: An analysis of early-stage entrepreneurship across 26 countries[J]. International Small Business Journal, 2016, 34(1): 34–50. |

| [25] | Kramer R M. Trust and distrust in organizations: Emerging perspectives, enduring questions[J]. Annual Review of Psychology, 1999, 50(1): 569–598. |

| [26] | Kumar N, Stern L W, Achrol R S. Assessing reseller performance from the perspective of the supplier[J]. Journal of Marketing Research, 1992, 29(2): 238–253. |

| [27] | Kumar R, Das T K. Interpartner legitimacy in the alliance development process[J]. Journal of Management Studies, 2007, 44(8): 1425–1453. |

| [28] | Marion G. Research note: Marketing ideology and criticism: Legitimacy and legitimization[J]. Marketing Theory, 2006, 6(2): 245–262. |

| [29] | Mohr J J, Fisher R J, Nevin J R. Collaborative communication in interfirm relationships: Moderating effects of integration and control[J]. Journal of Marketing, 1996, 60(3): 103–115. |

| [30] | Morgan R M, Hunt S D. The commitment-trust theory of relationship marketing[J]. Journal of Marketing, 1994, 58(3): 20–38. |

| [31] | Morrison E W, Robinson S L. When employees feel betrayed: A model of how psychological contract violation develops[J]. Academy of Management Review, 1997, 22(1): 226–256. |

| [32] | Mulder M. The daily power game[M]. Boston: Springer, 1977. |

| [33] | Palmatier R W, Dant R P, Grewal D. A comparative longitudinal analysis of theoretical perspectives of interorganizational relationship performance[J]. Journal of Marketing, 2007, 71(4): 172–194. |

| [34] | Payan J M, McFarland R G. Decomposing influence strategies: Argument structure and dependence as determinants of the effectiveness of influence strategies in gaining channel member compliance[J]. Journal of Marketing, 2005, 69(3): 66–79. |

| [35] | Poppo L, Zenger T. Do formal contracts and relational governance function as substitutes or complements[J]. Strategic Management Journal, 2002, 23(8): 707–725. |

| [36] | Rokkan A I, Heide J B, Wathne K H. Specific investments in marketing relationships: Expropriation and bonding effects[J]. Journal of Marketing Research, 2003, 40(2): 210–224. |

| [37] | Skarmeas D. The role of functional conflict in international buyer-seller relationships: Implications for industrial exporters[J]. Industrial Marketing Management, 2006, 35(5): 567–575. |

| [38] | Stern L W. Antitrust implications of a sociological interpretation of competition, conflict, and cooperation in the marketplace[J]. The Antitrust Bulletin, 1971, 16(3): 509–530. |

| [39] | Subramani M R, Venkatraman N. Safeguarding investments in asymmetric interorganizational relationships: Theory and evidence[J]. Academy of Management Journal, 2003, 46(1): 46–62. |

| [40] | Suchman M C. Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches[J]. Academy of Management Review, 1995, 20(3): 571–610. |

| [41] | Thomas T E. Are business students buying it? A theoretical framework for measuring attitudes toward the legitimacy of environmental sustainability[J]. Business Strategy and the Environment, 2005, 14(3): 186–197. |

| [42] | Tilling M V. Some thoughts on legitimacy theory in social and environmental accounting[J]. Social and Environmental Accountability Journal, 2004, 24(2): 3–7. |

| [43] | Tost L P. An integrative model of legitimacy judgments[J]. Academy of Management Review, 2011, 36(4): 686–710. |

| [44] | Tyler T R. The psychology of legitimacy: A relational perspective on voluntary deference to authorities[J]. Personality and Social Psychology Review, 1997, 1(4): 323–345. |

| [45] | Webb K L, Hogan J E. Hybrid channel conflict: Causes and effects on channel performance[J]. Journal of Business & Industrial Marketing, 2002, 17(5): 338–356. |

| [46] | Williamson O. The economic institutions of capitalism: Firms, markets, relational contracting[M]. New York: The Free Press, 1985. |

| [47] | Zhuang G J, Zhou N. The relationship between power and dependence in marketing channels: A Chinese perspective[J]. European Journal of Marketing, 2004, 38(5-6): 675–693. |