2020第42卷第11期

2020年初全球突发的新冠疫情公共卫生事件导致大量工厂倒闭,让原本已遭遇人工智能与自动化科技取代压力的生产工人,面临更复杂、不确定性更高的职业环境。事实上,随着“中国制造2025”战略的实施,运用数字化智能技术取代重复性高、简单密集的人工生产,已成为企业追求可持续发展的重要策略。因此,制造业用工人数近六年来一直呈现显著下降的趋势,由23 241万下降至21 390万(减少了1 851万)①。这表明,基层生产员工如果没有足够的职业能力进行创新,进入企业的高新人才队伍就得面对失去工作岗位和职业生涯断裂的危机。

研究证实,在巨大的失业压力下,基层工人面临着数字化时代所带来的新增工作需求的挑战(Amabile等,1996;De Spiegelaere等,2014)。由于大部分职工虽然多年从事技能工艺工作,具备一定的职业能力,但是这种程度的职业能力未能匹配新时代下复杂性不断提升的工作需求,无法达到企业对员工实现创新目标的要求(Chin等,2019a),因此需要采取进一步措施来帮助其实现职业的持续发展。不少文献已证实,知识型员工的职业能力与其工作资源获取息息相关,对其创新实践至关重要(例如:白贵玉,2016;张学和,2012;徐光等,2016),但至今仍少有研究探索基层技能职工面临的职业能力与创新问题(Chin等,2019b)。然而,我国制造业基层从业人员超过2亿,基数庞大,发生结构性失业无论对个体、组织或社会而言都会影响巨大。鉴于此,为了弥补现有研究的不足,本文将聚焦于探索数字化和高度不确定情境之下,面临重大职业危机的制造业基层技能职工的职业能力与其创新行为之间的作用机制。

工作要求—资源(JD-R)理论能体现个体职业心理因素的影响,为数字化时代员工解决职业压力提供人本管理视角(杨红明和廖建桥,2009)。JD-R理论研究个体与工作的互动过程,从工作需求与资源的变动上,体现“工作特征—工作表现”的动力机制(Demerouti等,2001)。本研究聚焦于产业数字化带来的基层技能职工工作需求与资源的变化,与JD-R理论的思路相契合。职业能力是“影响个人职业发展的重要的知识、技能和能力”,包括反思能力、行为能力和交际能力(Akkermans等,2013)。基于JD-R理论,个体通过其职业能力实现风险高、难度大的创新实践需要大量的外部资源支持。而工作重塑是个体通过主动争取结构性资源、社会性资源以及满足挑战性要求等,实现工作和个人特质的更优匹配,以应对组织环境变化的一种前摄行为(Akkermans和Tims,2017;Petrou等,2015)。员工由于这种获取外部资源的主动性行为的介入,可进一步激发出创新工作行为。已有研究指出,职业能力与工作重塑可能具有一定的互动关系(Vogt等,2016),但当前并无关于职业能力与工作重塑之间具体的作用机制的研究。

阴阳和谐理论作为与西方悖论认知方法论相对应的理论,提供了独特的中国式理解,被许多学者视为一个可行的本土认知框架,并得到了广泛的应用(Nonaka和Zhu,2012;Zhang等,2016;Chin等,2018)。阴阳和谐认知体现出儒家文化影响下的人们,倾向于采用和谐方式以避免直接的冲突与对抗,从而达到与对手或敌人的共生(Redding,2017;Chin等,2018)。根据阴阳和谐的认知模式,万事万物都可被表述为一个蕴含“阴与阳”元素的动态系统,阴阳双方相互依存、矛盾互补、协同演化,在不断的对立统一辩证中推动系统的持续变化和发展(Lloyd,1996;Lai,2008;Chin,2014;Chin和Liu,2015)。由于中西方员工受到不同文化背景的影响,其在思维和认知上会呈现较大的差异,因此,使用中华文化影响的阴阳和谐认知框架来研究中国情境下的员工职业问题,具有合理性。此外,阴阳和谐框架也在许多研究中被用于证明各种变量之间的相关关系,阐明一系列的发展过程或者指导关于组织研究多个领域中广泛变化的现象,在本研究中阴阳和谐认知框架也有其适用性。

同时,由于职业能力可以被划分为反思能力、行为能力和交际能力三个维度(Akkermans等,2013),且三者在侧重因素和表现形式上存在差异,因此,在探索职业能力如何影响后果变量的作用机制时,本研究倾向于遵照这一维度划分,把这三种能力区分开来进行分析。综上,本研究将基于阴阳和谐认知框架和JD-R理论,研究以下几个问题:(1)分别探讨职业能力中的三个维度与员工创新工作行为之间的关系;(2)基于阴阳的相生关系,探讨工作重塑在职业能力三个维度与员工创新行为关系中的中介作用;(3)基于阴阳的相辅相成关系,探讨交际能力在反思能力、行为能力与工作重塑关系之间的调节作用。

本文的目的是讨论在高度不确定的职业环境下什么样的能力会帮助制造业员工主动进行工作重塑,以及如何促进其创新行为。研究选取广西壮族自治区5家制造业的基层技能职工作为样本,通过疫情前后两次问卷发放得到了研究的一手数据。研究通过验证性因子分析、相关性分析以及Bootstrap方法得到研究结论。本文的贡献如下:(1)基于JD-R理论构建假设,通过工作重塑的中介作用及职业能力三维度中交际能力的调节作用,厘清职业能力各维度之间以及其与创新工作行为的作用机制,丰富了职业能力以及创新领域的研究内容,并拓展了JD-R理论的适用范围。(2)基于阴阳和谐框架,探讨职业能力三维度与工作重塑、创新行为作用路径中蕴含的阴阳相生相长、相辅相成的逻辑关系。研究在数字化与新冠疫情背景下运用阴阳和谐认知框架,进一步证明该认知框架的本土适用性,也为在中国情境下丰富易学的哲学观点提供理论参考。(3)以制造业基层技能职工为研究对象,关注其长期处在高度不确定的职业环境下受到的工作压力与可能承担的失业风险,倡导重视基层员工的职业能力培养,以便匹配企业和行业的动态要求。(4)本文关于高度不确定环境下如何激发员工的创新实践的研究结论,能够为政府和企业以及员工个人提供有效的应对思路。

二、理论基础与研究假设(一)理论基础

1. 职业能力

职业能力概念是基于传统职业结构改变使个体对其职业路径产生新需求和新规划而提出的。基于不同的职业概念,对职业能力的定义亦有不同。例如,从无边界职业(boundaryless career)视角出发,职业能力的重点是维持员工在组织中的价值(Crocitto,1998);从易变型职业(protean career)视角出发,强调职业能力对个体价值的影响(Briscoe和Hall,2006);从职业自我管理(self-management)视角出发,强调个体需要对职业进行自我管理(De Vos等,2009);从人力资源视角出发,职业能力强调持续性学习和员工的可雇佣能力(Kuijpers等,2011)。Akkermans等(2013)整合以上四个视角,提出新的职业能力维度及概念框架,并设计了可供量化研究的量表。

鉴于这一概念的整合性,本文采用该职业能力框架进行研究。Akkermans等(2013)将职业能力定义为“影响个人职业发展的重要的知识、技能和能力”,并将其分为反思能力、交际能力和行为能力三个维度。在职业能力的相关量化研究中,目前主要聚焦于职业能力的前因变量和后果变量研究,并将其作为一个整体变量进行研究。但是从具体的定义来看,反思能力是个体认知层面的能力,其源于个体的自我意识并决定个体行为的动机;行为能力是由动机所引发的个体行动层面的能力,决定个体最终的行为方式;而交际能力则是个体对外互动的能力,决定个体可获得的外部资源。由此可见,职业能力的三个维度在侧重因素和表现形式上存在差异。因此在探索职业能力如何影响后果变量的作用机制时,本研究倾向于将这三种能力区分开来,分别考察其在职业能力、工作重塑与创新工作行为演化机制中的作用。

2. 工作重塑

工作重塑概念于2001年提出,聚焦于员工从自身角度出发而进行的主动性行为,且个体的工作重塑行为并不是随机的,而是通过改变工作需求和资源水平使工作与自身知识、技能和能力相匹配,并与其偏好和需求相适应(Wrzesniewski等,2010;胡睿玲和田喜洲,2015)。Tims等(2013)基于JD-R理论,定义工作重塑概念为“员工为了使自己的工作能力和工作要求相适应而主动做出的行为上的改变”,并将工作重塑分为四个维度,分别为增加社会性工作资源(例如向主管征求评价和反馈,询问同事的意见等)、增加结构性工作资源(例如自主整合任务,提高专业技术和能力)、增加挑战性的工作要求(例如自愿尝试新方法,无偿做额外的工作等)和减少妨碍性工作需求(例如避免工作压力大,工作时情绪不好等)。这一基于JD-R模型的工作重塑概念,解构并诠释了个体需求和能力与工作要求和资源之间的动态平衡。

然而,有研究表明,四维度的工作重塑量表只有前三项(即增加社会性工作资源、增加结构性工作资源和增加挑战性工作要求)与工作绩效等后果变量呈正相关关系,而减少妨碍性工作需求与工作绩效无显著关系(Cenciotti等,2016),同时,元分析数据下这一项的因子载荷也远低于其他三项(Rudolph等,2017)。因此学者在使用工作重塑这个变量时,多半仅选用该量表的前三个维度,即使用扩展性工作重塑来进行研究(Vogt等,2016)。鉴于此,本研究同样沿用这一观点,即选取前三项作为对工作重塑这一概念的衡量指标。

3. 工作要求—资源模型

工作要求—资源模型是研究工作特征对职业心理健康影响的重要理论模型(Bakker和Demerouti,2014),该理论认为,所有的工作特征可分为工作要求和工作资源两类(齐亚静和伍新春,2018)。有研究指出,工作特征因素可以通过健康受损过程及动机激发过程的机制影响个体职业懈怠与工作投入(Demerouti等,2001),JD-R模型中所探讨的不断增加工作的需求特征与当前中国制造业员工面临的数字化情境所带来的创新要求相契合。随着研究的开展,已有研究对个体资源在JD-R模型中的作用多集中于心理层面的个体资源研究(蔡笑伦等,2016;刘得格,2015),但个体资源应包括身体、心理、情感、智力和资本等多个方面(Hobfoll和Stevan,2002),工作有关的知识、技能和能力亦是个体资源的重要组成部分(Bakker等,2012)。学者指出JD-R模型中的工作资源由于其内在和外在的激励动机促使员工实现其个人的目标(Xanthopoulou等,2007)。综上所述,JD-R模型恰当地解释了在当前高度不确定的职业环境下,技能员工基于个体职业能力视角需要满足不断增加的工作需求以及持续地获取资源,故选用JD-R模型作为本文的研究基础。

4. 阴阳和谐认知框架

认知是指在一个有目的的行动中出现的有意识的和无意识的认识活动(Neisser,1976)。阴阳和谐概念则起源于中国五大儒家经典之一的《易经》。根据《易经》的说法,世间万物都同时包含着“阴”和“阳”两种元素:“阴”可象征被动的能量、软实力;“阳”可代表主动的力量、硬实力,阴阳“相对”并共处于一个整体,其内在的相互作用机制描绘了事物的动态变化(Capra,1975;Miller,1991;Lloyd,1996;Lai,2008;Chin,2015)。阴阳和谐观作为中国主流哲学的源泉,长期以来影响着中国政治社会治理体系的形成。阴阳和谐认知中的阴阳辩证思维与西方悖论思维存在相似性−都指出一个联合体中相互依赖的元素之间的一种持续的矛盾(Schad等,2016;Putnam等,2016),但和谐认知心理又包含着东方文化下的独特的战略思想,因此可以被视为西方认知方法论的对应理论(Chin等,2018)。

阴阳和谐认知体现了儒家文化中的基本认知模式,这是一种独特且矛盾的和谐心理,在该认知下的人们偏向于通过对复杂且微妙的内在关系的感知,采用和谐方式以避免直接的冲突对抗,从而达到与竞争对手或敌人的共生共存的发展关系(Redding,2017;Chin等,2018)。有别于西方悖论认知关注事物之间的因果关系,具有强烈的直面和分析问题以寻求正确答案的倾向(Lloyd,1996);阴阳和谐认知涉及事物的相关性,具有服从权威、避免各种对抗行为的明显倾向(Redding,2017)。由此可见,中国的哲学家和科学家所寻求的理解是关于事物之间的相似性、相互依赖性和互补性的关系−即事物之间的相互关系−而不是因果关系的序列,但他们对前者的关注也没有排除后者。从整体上看,阴阳和谐认知方法存在三个研究中的基本原则:(1)阴阳象征着“所有事物中相互依存和共同演化的元素之间永久的矛盾互补”。阴阳可以被看作开放系统中的两个独立变量,或者被认为等同于西方关于变量之间的一种过程联系;(2)阴阳和谐是一个“持续的和谐过程”,意味着对所有有形和无形事物之间“暂时平衡但不断变化的关系”的永恒追求;(3)阴阳和谐认知方法以其“动态、偶然和美学”的特征,综合了以艺术为基础的方法、解释学视角以及其他有意义的社会科学研究方法(Chin等,2018)。

阴阳和谐理论作为一个可行的认知系统,可以在中国背景中实现最终社会科学目标(Redding,2017),其提供了一个独特的中国理解,被视为一个与西方悖论认知方法平行的本土认知框架,已经得到了越来越多的学者的应用(Nonaka和Zhu,2012;Zhang等,2016;Chin等,2018)。鉴于中西方之间的文化差异所导致的双方员工在思维和认知上存在着较大区别,在研究中国情境下的人力资源以及与员工职业行为相关的问题时,必须将中华文化影响下特有的阴阳和谐认知模式考虑在内。阴阳和谐认知框架除了提供了一个独特的中国的理解,也可以用于证明各种变量之间的相关关系并阐明一系列的过程,并指导关于组织研究多个领域中广泛变化的现象。如本文前述的JD-R模型,其描述了员工需求和能力与工作要求和资源之间的动态平衡现象,而阴阳和谐认知框架则可以从理论上解释这种现象所产生的根源,因此在本研究中,JD-R理论也可以被视为是内嵌在阴阳和谐认知框架中的。综上,采用阴阳和谐认知框架不仅符合我们研究所基于的中国情境也同时适用于我们所研究的内容与模型。

在数字化转型和新冠疫情的冲击下,基层技能职工面临工作难度提升甚至被智能化取代的压力。在这种情境下,受到阴阳和谐认知思维模式的中国基层技能员工,则可能表现出与西方员工截然不同的工作行为。恰如《道德经》所说的“反者道之动,弱者道之用。天下万物生于有,有生于无”,在这样充满高度不确定性的大环境下,相较于西方员工进行直接的冲突对抗行为,中国文化影响下的基层技能员工反而更可能充分发挥能动性,通过感知组织内外部与其自身职业之间各种微妙和复杂的关系,寻找可能的自身职业发展的突破口(如工作重塑、创新工作行为等),以此实现与组织以及外部职业环境的共生。此外,阴阳之间存在着相生相克、相辅相成的互动关系(Chin等,2018)。阴阳相生提出阴阳中一方力量的增加能促进另一方力量的增加,而阴阳相克则指一方力量的增加会使另一方力量削弱。职业能力使员工更具能力和动机来进行相应的工作重塑,能力的增加会促进员工工作重塑行为的产生,这诠释了员工需求与能力与工作要求与资源之间的阴阳动态平衡,其随后进一步激发员工的创新行为,这一路径蕴含着阴阳的相生相长关系。阴阳之间的互补性,可能形成一种交互作用,并产生借力打力的加成效果,即阴阳的相辅相成(覃大嘉,2015)。而工作能力的三个维度中,涉及员工内在心理活动的反思能力和行为能力,与涉及员工的对外沟通的交际能力,形成一种阴阳互补关系,可以对工作重塑产生加成的影响,这种职业能力之间的互补性也体现出阴阳相辅相成关系。

综上所述,本研究以JD-R为逻辑基础,融合受中华儒家文化影响的阴阳和谐认知框架,来进行假设建构。通过将职业能力的三个维度分开,探索其维度之间的互补性以及与工作重塑的作用关系,契合阴阳和谐框架的思路,体现阴阳相生相长、相辅相成作用关系的同时,也明确了职业能力与工作重塑对个体创新行为的作用路径。

(二)研究假设

1. 职业能力与员工创新行为

反思能力是指个人对自己职业进行反思的程度,包括动机反思和品质反思。动机反思指员工反思个人事业的兴趣点、激情以及价值所在;品质反思是指反思个人事业中的优劣势、技能以及工作能力(Tims等,2013)。研究显示,个体反思行为能够促进创新(Hoarau和Kline,2014)。对于制造业基层技能职工而言,其创新工作行为面临的风险高、回报低,并伴随巨大的压力与挑战。因此,基层技能员工只有受到足够的激励,才能将压力转化为驱动力并以此进行创新实践。而内在驱动的激励因素(如个人目标和挑战)比外在驱动的激励因素(即激励和补偿)更具催化性(邱敏和胡蓓,2015)。反思可以被视为内在的驱动力量,使得面临高度不确定性大环境所带来的失业困境的制造业员工,通过其主动的内省行为来明确个人能力和职业诉求,并在个人职业目标驱动下催化出其进一步的创新行为。换言之,反思能力越强的员工,越有明确的动机进行创新行为。基于此,提出以下假设:

H1a:基层技能员工的反思能力能够正向影响其创新行为。

行为能力是指个体制定目标、寻求职业发展机会和学习的能力,包括工作探索和职业控制两个方面。工作探索是指职工个人在各个职业领域中积极地探索和寻找发展机会以实现职业可能性;职业控制是指个体设定职业规划和按照计划实现阶段目标(Akkermans等,2013)。员工在具有较强的行为能力时,就会在清晰的职业目标和规划的驱动下,有强烈的意愿来寻求实现自身职业发展的途径和方法。在当前数字化环境下,技能员工面临着技术转型带来的工作难度增加甚至失业的困境,创新已成为技能员工应对职业危机、寻求职业发展的重要途径(Chin等,2019a)。因此,行为能力较强的技能员工,更有可能在自身职业规划和目标的驱动下,通过主动的探索和寻找,发现创新实践这一重要的职业发展机会。基于此,提出以下假设:

H1b:基层技能员工的行为能力能够正向影响其创新行为。

交际能力聚焦于个体与外部环境的互动,包括充分运用社交网络和证明自己能力两方面,前者指个体拥有充足的社会网络资源帮助个体实现职业发展;后者指个体可以清晰明了地向外部表达自身职业目标和优劣势的能力(Akkermans等,2013)。研究显示,个人与组织外部的联系将会影响其创新意愿和表现(Kimberly和Evanisko,1981),拥有越高程度的外部社会关系资源,其创新行为的表现程度也将越好(薛靖和任子平,2006)。交际能力越强的基层技能员工,越能够与外部环境达成充分的互动,以此更好地向外传达自身的能力与规划,并在工作中获得更多社会网络资源的支持,进而提高其进行创新行为的可能性。据此可以推断,交际能力越高的员工,其进行创新行为的意愿越强。我们提出以下假设:

H1c:基层技能员工的交际能力能够正向影响其创新行为。

2. 工作重塑的中介作用

基于JD-R理论,工作重塑被定义为“员工为了使自己的工作能力和工作要求相适应而主动做出的行为上的改变”(Tims等,2013)。研究表明,工作重塑作为一种员工自发性变革行为,能正向影响员工各种积极工作成果,如工作投入力度、组织公民行为和任务绩效(Petrou等,2015;Rudolph等,2017;尹奎和刘娜,2016;辛迅和苗仁涛,2018),其与创新行为同样息息相关(Bakker等,2012;孙永波,2020)。员工进行创新行为需要有充足的资源支持(Bakker等,2014),基于JD-R模型的扩展性工作重塑包括增加社会性、结构性和挑战性工作资源,能够为创新提供所需的资源,从而促进技能员工的创新活动(Lichtenthaler和Fischbach,2018)。具体而言,组织的社会资源有助于员工创新行为的开展(杨德祥等,2017),通过工作重塑增加社会工作资源能够为基层技能员工带来外部的知识和信息,使其更新创新观念并更有可能识别创新机会;人与工作的匹配会促进员工的创新行为(赵斌和韩盼盼,2016),增加结构性工作资源使员工能够自主整合工作任务并使其与自身专业技能与工作需求相匹配,提高对创新进程控制力的感知,进而增加其创新意愿;增加具有挑战性的工作需求,有助于刺激员工的应对挑战的决心,并在工作中提高其认知灵活性并激发创新活力(王甜等,2019)。基于此,我们提出以下假设:

H2:技能员工的工作重塑行为正向影响创新行为。

个体的工作自主性是工作重塑的前提(徐长江和陈实,2018),具备主动性、前瞻性特质(Bakker等,2012;魏新等,2018)或高效能(Brenninkmeijer和Hekkert-Koning,2015)的个体,更容易在工作中采取工作重塑行为。换言之,个体是否具备进行工作重塑所需的特质和能力是实施该行为的重要先决变量。对职业目标的设定和对未来工作的展望会激发员工主动性行为(孙永波等,2020)。反思可以帮助员工了解自身的兴趣和能力并明确其职业目标,进而提高其进行工作重塑的主动性,以帮助实现职业目标与价值。同理,拥有较强行为能力的员工,会受到职业目标和规划的激励来对职业发展机会进行积极的探索,并拥有更强的持续学习能力和规划能力来实施自发的变革行为,以此获取其职业发展所需的资源。此外,交际能力帮助员工实现与外部环境的有效互动,通过提高其获得社会资源的能力,来帮助其进行工作重塑行为。

基于JD-R模型,工作资源的获取可以作为一种中介,即个人通过内在或外在的激励动机获取工作相关的资源,促使员工实现其个人的目标(Xanthopoulou等,2007)。而工作重塑作为一种员工改变工作需求与资源的自发行为,可以作为一个中介变量,在职业能力和员工绩效、职业成功的路径中发挥作用(Akkermans和Tims,2017)。具体而言,具有较强动机激励的员工,可以通过工作重塑行为进行自发性的工作需求与资源的改变,如主动增加具有挑战性的工作需求和各类工作资源等,这种行为可能进一步促进员工的成长并提高其适应力与竞争力(Hobfoll等,2003;Van Emmerik等,2012),使其具有足够的资源、信心和能力进行创新工作行为。换言之,工作重塑可以被视为激励过程的一部分,充当一种中介机制,通过工作重塑可以将个体的职业能力(即一种内在激励因素)转变成创新工作行为(即激励过程的结果)。总的来说,这契合了阴阳中所谓的相生关系,即“阳生阴长,阳杀阴藏”,当技能员工自身拥有较强的职业能力时,可以激励并帮助其产生自下而上的自发性工作重塑行为,来增加外部工作资源的支持,员工需求和能力与工作要求和资源之间的阴阳动态平衡和发展,可以为其创新活动创造更好的条件,即个体的反思能力和行为能力对员工创新行为的影响是可以通过工作重塑行为完成的。基于此,我们提出以下假设:

H3a:工作重塑在技能员工的反思能力与创新行为的关系中起中介作用。

H3b:工作重塑在技能员工的行为能力与创新行为的关系中起中介作用。

H3c:工作重塑在技能员工的交际能力与创新行为的关系中起中介作用。

3. 职业交际能力的调节作用

尽管交际能力同样属于职业能力的一个维度,但本研究倾向于把它与其余两个能力区分开来,进一步将其视为一种调节变量来分析。这是由于,反思是获取自我认识的一种形式,是自我意识的一个重要方面,其过程涉及个人的心理编码(Yip,2006;Andacht和Michel,2005);而行为能力则是员工基于自我定位之后相对应的外在行动,可被视为受个人心理过程所影响的一种外部表现(Akkermans等,2013;张振刚等,2015),因此反思能力和行为能力虽然在表现形式上存在差异,但都涉及员工内部的心理过程。交际能力则属于员工对外的一种沟通能力,涉及对外部资源的获取(Akkermans等,2013)。总的来说,反思和行为能力都反映了个人内在的心理编码,而交际能力则更多地强调与外部环境的互动,这两类职业能力的侧重点不同,可以被视为是阴阳互补的。因此,本文认为交际能力与其他两个能力之间可能存在阴阳关系中的互补和加成效应。鉴于此,本研究进一步探讨交际能力的调节作用具有合理性。

研究显示,外部资源网络结构中要素的获取可以促进个人的动机转化为实际行为(陈水生,2012)。如前所述,具有较强反思能力的个体对自身的职业有着更为清晰的认识和定位,因此这样的员工本身具有较强的行为动机。而当员工同时具备了较好的交际能力时,便拥有了较好的外部社会网络资源和对外表达能力,这可以帮助本身具有较高主观能动性的基层员工增加外部资源的支持,可以进一步促进其将动机转化为真正的工作重塑行为,来寻求自身职业的发展。同样的,个人的外部关系资源也会影响个人工作行为的转化(薛靖和任子平,2006)。交际能力可以为有较强行为能力的基层技能员工补充对外获取资源的能力,使其能够在探索职业未来发展、实现职业目标的过程中拥有足够的外部社会网络资源的配合,这种能力的互补加强了技能员工进行工作重塑行为的可能性。正如《易传》中提到的“天地交,泰”,“天地交而万物通,上下交而其志同”,体现了一种阴阳互补及其产生的加成效果,即员工的反思能力、行为能力与获取外部资源的交际能力的互补作用,强化了反思和行为能力对工作重塑的正向影响。我们提出以下假设:

H4a:基层技能员工交际能力的提升能强化反思能力对工作重塑的积极影响。

H4b:基层技能员工交际能力的提升能强化行为能力对工作重塑的积极影响。

在H4a和H4b的基础上,本文又进一步提出了有调节的中介作用模型。外部资源网络结构中要素的优化组合可以促进动机到行为的转化,并进一步影响行为策略的选择(陈水生,2012),较强的交际能力所带来的外部网络资源,可以对员工反思能力与交际能力起到互补作用,这种互补加成作用可以帮助员工突破基层工作环境的限制来进一步实施创新性的实践活动。换句话说,工作重塑中介了职业能力对员工创新工作行为的影响,并且该中介作用的大小取决于员工交际能力的强弱。当员工的交际能力较高时,工作重塑在反思能力和创新工作行为之间的中介作用越强,此时,员工反思能力会更多地通过工作重塑来影响员工最终的创新工作行为。同样,交际能力较强时,员工的行为能力也会更多地通过工作重塑来影响员工最终的创新工作行为。基于以上的综合论述,本文提出以下假设:

H5a:基层技能员工交际能力的提升能促进反思能力对工作重塑的积极影响进而促进个体创新行为。

H5b:基层技能员工交际能力的提升能促进行为能力对工作重塑的积极影响进而促进个体创新行为。

三、研究方法(一)研究程序及样本

智能制造和数字化使得制造业陷入发展窘境。而广西制造业作为连接珠江三角洲经济区与“一带一路”沿线国家的主要贸易和运输枢纽的重要行业,是当前高度不确定情境下的行业典型代表。基于此,本研究采取问卷调查的实证研究法,参考前人研究的样本性质以及考虑调研的便利性,选取了广西梧州市5家不同发展水平的制药公司基层技能职工进行调研。在预调研阶段,研究人员向专家咨询探讨问卷题项和研究框架,经修改之后确保问卷符合被试者的语言习惯和假设合理性。为了降低共同方法偏差(CMV)的可能性,正式调研分成两个时间段进行。第一阶段于2019年进行问卷中职业能力题项的填写并收集了研究的控制变量,包括性别、年龄、受教育程度以及婚姻状况。此次共发放600份问卷,共收回572份问卷。第二阶段于2020年新冠疫情之后邀请技能职工进行问卷的工作重塑和创新工作行为题项的填写并保证前后两次问卷由同一人填写。此次发放572份问卷,但由于疫情导致制造业环境恶化。5家制造业中有4家人事经理告诉研究人员,由于出口贸易困难需要部分裁员,将大量员工工资调整为最低薪资标准。这一情况的发生使得第二次的收集数据变得非常艰难,研究人员经过与人事以及车间主任的多次沟通,争取到仍在工厂的在职员工来填写问卷,剔除不合格的97份问卷后,最终只收集到371份问卷,有效问卷率为64.8%。在本次调研的有效样本中,人口统计学特征如下:男女性别分别占比24.3%、75.7%;未婚占比22.4%,已婚占比77.6%;年龄在40岁及以下占比达67.7%,最高为56岁;小学及以下占比3.8%,初中占比19.9%,中专占比41.2%,高中及以上占比35.0%。

(二)测量工具

调查问卷除人口学特征变量外,职业能力、创新工作行为以及工作重塑都采用Likert 6级量表,1表示完全不同意,6表示完全同意。

职业能力。本研究采用Akkermans等(2013)开发的量表。其中,涵盖3大维度6种能力共21个题项,反思职业能力包含7个题项,如“我知道在我的职业生涯中什么对我很重要”,交际职业能力考虑测量问题保留3个题项,如“我知道如何向我认识的人征求建议”,行为职业能力包含7个题项,如“我会探索自己在其他职业的发展可能性”。

创新工作行为。采用Van der Vegt和Janssen(2003)开发的量表,主要囊括新想法的产生、新想法的推进以及新想法的实现3个方面,覃大嘉等(2018)验证了此量表在中国制造业情境下的适用性。其中包括“我积极寻求将创新性的想法转化为实际应用的机会”“我想找出新的解决问题的方案”等题项。

工作重塑。采用Tims等(2012)开发的量表,此量表因效度较好被学者广泛用于分析工作重塑与工作绩效等变量之间的影响关系(Bakker等,2012;De Spiegelaere等,2014;Guan和Frenkel,2018)。考虑到实际测量问题,删除了6个题项。保留的9个题项中包括“我保证会尽全力发挥自己的能力”“我会询问同事们的意见”等题项。

控制变量。本研究将员工年龄、婚姻状况、员工受教育程度以及性别作为控制变量。性别为虚拟变量,男性为0,女性为1。未婚为0,已婚为1。教育程度分为4档,0为小学及以下,1为初中,2为中专,3为高中及以上。

具体题项以及量表的效度、信度如表1所示。

| 变量及题项 | 因子负荷 | CR | AVE | Cronbach’sα |

| 反思能力 | ||||

| 我知道我在工作中喜欢什么 | 0.957 | 0.991 | 0.865 | 0.937 |

| 我知道在我的职业生涯中什么对我很重要 | 0.971 | |||

| 工作中,我很清楚我对哪些部分充满激情 | 0.953 | |||

| 工作中,我知道自己的优点是什么 | 0.969 | |||

| 工作中,我知道自己的缺点是什么 | 0.968 | |||

| 我了解我的工作能力 | 0.977 | |||

| 我了解我具备哪些技能 | 0.969 | |||

| 交际能力 | ||||

| 我能接近帮助我事业的人 | 0.909 | 0.925 | 0.804 | 0.897 |

| 我能让别人了解我工作中的优点 | 0.919 | |||

| 我能让别人了解我的职业目标 | 0.926 | |||

| 行为能力 | ||||

| 我知道如何选择才能继续深造 | 0.932 | 0.987 | 0.817 | 0.904 |

| 我能够确定我的工作领域发展方向 | 0.918 | |||

| 我会探索自己在其他职业的发展可能性 | 0.933 | |||

| 我能够制定清晰的职业规划 | 0.970 | |||

| 我知道一年后在职业生涯中我想取得什么成就 | 0.875 | |||

| 为实现职业规划,我会进行布局 | 0.943 | |||

| 为实现职业成就,我会设定阶段目标 | 0.931 | |||

| 工作重塑 | ||||

| 我会努力提高各项能力 | 0.926 | 0.989 | 0.815 | 0.903 |

| 我会努力提高专业技术 | 0.924 | |||

| 我会努力了解工作中的新事物 | 0.913 | |||

| 我保证会尽全力发挥自己的能力 | 0.901 | |||

| 我会询问同事们的意见 | 0.746 | |||

| 我会主动参与和往常不同的有趣的工作 | 0.695 | |||

| 我愿意第一个了解并尝试新生产方法 | 0.696 | |||

| 空闲时,我会尝试新的方法 | 0.767 | |||

| 观察工作各方面之间的潜在联系,使我的工作更有挑战性 | 0.724 | |||

| 创新工作行为 | ||||

| 对工作中的问题,我会有新的想法 | 0.892 | 0.990 | 0.789 | 0.888 |

| 探寻新的工作方法、方案或技术 | 0.910 | |||

| 我想找出新的解决问题方案 | 0.930 | |||

| 我愿意对创新想法提供支持 | 0.931 | |||

| 我希望获得对创新想法的支持 | 0.937 | |||

| 我愿意激励组织成员对创新想法的热情 | 0.923 | |||

| 我想将创新的想法转为实际应用 | 0.930 | |||

| 我希望向大家介绍我是如何创新的 | 0.836 | |||

| 我想评估创新性想法的有效性 | 0.899 |

(一)验证性因子分析

在验证假设之前,本研究采用Amos24.0对主要变量进行验证性因子分析(confirmatory factor analyses,CFA)。通过5个检验统计量、残差均方根(RMR)、近似均方根误差(RMSEA)、比较拟合指数(CFI)、增量拟合指数(IFI)和Tucker-Lewis系数(TLI)来评估模型的拟合优度。CFI、IFI和TLI的值大于0.90表示可接受的模型拟合,值接近0.95则表示良好的模型拟合。RMR的值越小表示拟合越好。对于RMSEA,小于0.10的值被认为是可接受的模型拟合,小于或等于0.80的值表明模型拟合良好。通过表2可知,与其他因子模型相比,基准模型的适配度最优[χ2/df=2.574(χ2=1373.187,df=514),RMR=0.025<0.05,RMSEA=0.065<0.08,CFI=0.961>0.9,IFI=0.961>0.9,TLI=0.955>0.9],说明模型的5个变量具有较好的区分效度。

| 模型 | χ2/df | χ2 | df | Δχ2 | Δdf | RMR | RMSEA | CFI | IFI | TLI |

| 基准模型 | 2.574 | 1373.187 | 514 | − | − | 0.025 | 0.065 | 0.961 | 0.961 | 0.955 |

| 四因子模型: RC+BC |

5.296 | 2759.207 | 521 | 1386.020 | 7 | 0.043 | 0.108 | 0.892 | 0.893 | 0.877 |

| 三因子模型:RC+CC+BC | 5.925 | 3104.781 | 524 | 1731.594 | 10 | 0.039 | 0.115 | 0.876 | 0.876 | 0.859 |

| 二因子模型: RC+CC+BC+JC |

9.316 | 4900.194 | 526 | 3527.007 | 12 | 0.112 | 0.150 | 0.789 | 0.790 | 0.762 |

| 单因子模型: RC+CC+BC+JC+IWB |

14.201 | 7568.903 | 533 | 6195.716 | 19 | 0.133 | 0.189 | 0.661 | 0.662 | 0.622 |

| 注:RC表示反思能力;CC表示交际能力;BC表示行为能力;JC表示工作重塑;IWB表示创新工作行为。 | ||||||||||

(二)各变量描述性统计

表3总结了变量的均值、方差以及相关关系。通过表3中的描述性统计可知,反思能力与创新工作行为(r=0.46,p<0.01)显著正相关;行为能力与创新工作行为(r=0.48,p<0.01)显著正相关;交际能力与创新工作行为(r=0.42,p<0.01)显著正相关;工作重塑与创新工作行为(r=0.41,p<0.01)显著正相关。整体的统计结果为假设的进一步验证提供了初步的数据支持。

| 变量 | 标准差 | 均值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1.性别 | 0.43 | 0.76 | − | |||||||

| 2.婚姻 | 0.42 | 0.78 | 0.27** | − | ||||||

| 3.教育 | 0.84 | 2.08 | −0.21** | −0.14** | − | |||||

| 4.年龄 | 8.37 | 36.23 | 0.07 | 0.39** | −0.24** | − | ||||

| 5.RC | 0.86 | 4.62 | 0.03 | −0.05 | −0.13** | 0.11** | − | |||

| 6.BC | 0.84 | 4.61 | 0.07 | 0.02 | −0.15** | 0.12* | 0.73** | − | ||

| 7.CC | 0.73 | 4.59 | 0.04 | −0.02 | −0.10 | 0.12* | 0.72** | 0.61** | − | |

| 8.JC | 0.74 | 4.95 | −0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.17** | 0.13* | 0.30** | − |

| 9.IWB | 0.74 | 5.00 | −0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.46** | 0.48** | 0.42** | 0.41** |

| 注:RC表示反思能力;CC表示交际能力;BC表示行为能力;JC表示工作重塑;IWB表示创新工作行为;N=371,**表示p<0.01,*表示p<0.05。 | ||||||||||

(三)假设检验

1. 主效应检验

表4显示了研究的主效应检验,在控制了四个人口统计学变量之后,反思能力对创新工作行为存在显著的正向影响(β=0.41,p<0.01),行为能力对创新工作行为存在显著的正向影响(β=0.27,p<0.01),交际能力对创新工作行为存在显著的正向影响(β=0.14,p<0.01),假设H1a、H1b和H1c得证。由表4中的模型5可见,工作重塑对创新行为有显著的正向影响(β=0.42,p<0.01),故假设H2得到了观测数据的验证(赵红丹和刘微微,2018;刘德文等,2020)。

| 变量 | 创新工作行为 | ||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | |

| 性别 | −0.04 | −0.07 | −0.10 | −0.10 | −0.06 |

| 婚姻状况 | 0.10 | 0.20* | 0.19* | 0.19* | 0.20* |

| 教育 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |

| 年龄 | 0 | −0.01 | −0.01 | −0.01 | −0.01 |

| 反思能力 | 0.41** | 0.22** | 0.15* | 0.17** | |

| 行为能力 | 0.27** | 0.25** | 0.27** | ||

| 交际能力 | 0.14** | 0.01 | |||

| 工作重塑 | 0.42** | ||||

| R2 | 0.02 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.17 |

| 调整R2 | −0.01 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.16 |

| F值 | 0.23 | 21.26** | 22.38** | 20.03** | 15.23** |

| 注:N=371;**表示p<0.01,*表示p<0.05。 | |||||

2. 工作重塑的中介作用检验

通过控制制造业员工性别、婚姻状况、受教育程度、年龄后加入反思能力、行为能力、交际能力、工作重塑变量得到研究结果,从表5的结果可得出:(1)工作重塑在反思能力与创新工作行为的中介作用检验成立(β=0.05,95%CI=[0.01,0.11],不含零点),因此假设H3a成立。(2)工作重塑在行为能力与创新工作行为的中介作用检验成立(β=0.04,95%CI=[0.01,0.09],不含零点),因此假设H3b成立。(3)工作重塑在交际能力与创新工作行为的中介作用检验成立(β=0.10,95%CI=[0.04,0.16],不含零点),因此假设H3c成立。

| 自变量 | 自变量(X)→工作重塑(M)→创新工作行为(Y) | 间接效应95%的置信区间 | |||

| 直接效应 | 间接效应 | ||||

| Effect | SE | Effect | BootSE | ||

| 反思能力 | 0.35** | 0.04 | 0.05 | 0.03 | [0.01,0.11] |

| 行为能力 | 0.37** | 0.04 | 0.04 | 0.03 | [0.01,0.09] |

| 交际能力 | 0.33** | 0.05 | 0.10 | 0.03 | [0.04,0.16] |

| 注:N=371;**表示p<0.01,*表示p<0.05。 | |||||

3. 交际能力的调节效应

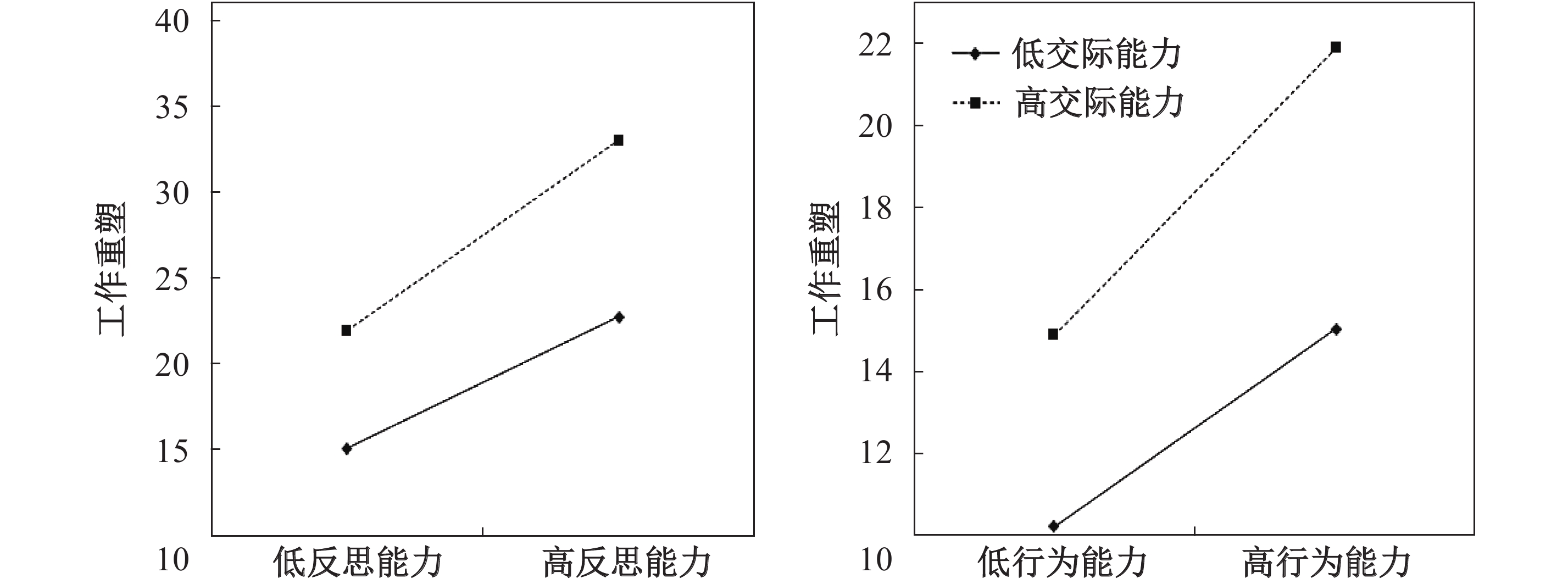

研究采用温忠麟等(2006)提到的调节效应模型检验方法,以调节变量交际能力的均值加减一个标准差作为分组标准,对高/低组交际能力两种情况的简单斜率进行计算。结果如图1所示,在交际能力低于平均值一个标准差的条件下,反思能力对工作重塑有显著的正向影响(简单斜率估计值为4.43;p<0.01);在交际能力高于平均值一个标准差的条件下,反思能力对工作重塑也有显著的正向影响(简单斜率估计值为6.41;p<0.01)。比起低组值,高组值的反思能力对工作重塑有更显著的正向影响,故简单的调节效应成立;同样,在低交际能力条件下,简单斜率估计值为2.87(p<0.01),在高交际能力条件下,简单斜率估计值为4.17(p<0.01)。比起低组值,高组值的行为能力对工作重塑有更显著的正向影响。可见,交际能力对行为能力与工作重塑关系的调节效应得到了支持,即假设H4a和假设H4b成立。

|

| 图 1 交际能力的调节效应(左为反思能力—工作重塑,右为行为能力—工作重塑) |

4. 有调节的中介效应检验

本研究采用process软件和Bootstrap方法检验有调节的中介假设H5a和H5b是否成立。结果表明(见表6),当技能职工拥

| 因变量 | 自变量 | 工作重塑的间接效应 | SE | LLCI | ULCI |

| 创新工作行为 | 反思能力 | 0.057 | 0.017 | 0.024 | 0.091 |

| 行为能力 | 0.037 | 0.019 | 0.004 | 0.072 | |

| 注:N=371;**表示p<0.01,*表示p<0.05。 | |||||

(一)研究结论

本文基于阴阳和谐思维和JD-R理论框架构建假设,并通过疫情前后两次问卷数据的大样本实证分析对假设模型进行检验,厘清了个体职业能力和工作重塑对其创新实践的作用机制,得出以下结论:首先,在高度不确定的职业环境下,基层技能员工具有反思能力时,可能直接推动员工的创新,或通过激发其工作重塑来推动创新行为的产生;同理,员工具有较强的行为能力,可以推动其创新,或通过工作重塑进一步影响其创新工作行为;员工具有较强的交际能力时,可以正向影响创新工作行为的产生,或通过激发其进行工作重塑来促进其创新。综上所述,工作重塑在职业能力三个维度与创新行为的作用过程中均起部分中介作用。其次,职业能力中包含的反思能力与行为能力对工作重塑的作用会受到交际能力的影响。交际能力体现员工可获得的外部社会网络资源支持,可以对反思能力起到补充作用并以此强化其对工作重塑的影响,进而促进其创新工作能力;员工的交际能力同样可以被视为对行为能力的补充,通过强化其对工作重塑的影响,再促进创新工作行为。由此可见,制造业员工拥有良好的社交资源和对外表达能力,会帮助其增加外部资源的配合,使其有可能进行工作重塑以突破基层关系边界和任务分配的限制进行创新活动。以上研究成果具有一定的理论和实践意义。

(二)理论和实践意义

从理论上看,首先,本研究聚焦于基层技能员工的职业能力对其创新行为的影响,填补了本领域的空白。其次,本研究的结论揭示了在高不确定情境下资源获取的重要作用,为未来有关职业能力、创新工作行为的相关研究提供了新的思路。再次,本研究基于东方智慧探索职业能力三个维度之间的阴阳互补及其产生的相辅相成的关系,以及职业能力通过影响工作重塑再影响员工创新工作行为的阴阳相生关系,进一步证明了阴阳思维在解释管理问题上的可行性。最后,本研究拓展了JD-R理论在员工创新行为研究中的应用。

从实践来看,本研究为新冠疫情冲击下的员工个人、企业和政府提供了解除困境的思路。首先,为基层员工指出职业发展可能的路径。基层技能员工体量庞大,在面对技术进步与新冠疫情所造成的职业困境时,必须更新自身的技术与能力,从而更好地维持其在高不确定性和复杂性的环境下的职业生涯。其次,本研究从个体视角出发为企业创新管理提供新的管理逻辑,为企业在数字化和新冠疫情大环境下的发展提出指导与建议。最后,本研究聚焦于对社会稳定影响较大的基层职工的职业发展问题,保障该群体的就业将对社会经济平稳运行产生巨大贡献,因此本文可以为高度不确定环境下政府政策的制定提供理论参考。

(三)研究局限与未来展望

本研究尚存在不足之处。首先,个体进行工作重塑行为的意愿强弱会受到个体性格特质(如主动型、外向型、尽责型人格等)的影响(Bakker等,2012;魏新等,2018),但本文并没有考虑基层员工的个体特征差异。未来可以将个体特征差异纳入本模型的研究。其次,本研究聚焦于制造业基层技能员工,尽管该群体符合本文的研究背景,但其他群体在该模型中的影响路径是否存在差异尚未知晓。未来可以将研究对象扩展到其他行业和其他层级的员工,以增强本研究结论的适用性。最后,本研究结论虽然强调了员工职业能力的重要性,但不同行业、不同职位的员工是否拥有不同的职业能力,如何培养这些职业能力以促进其创新工作行为,未来还需要进一步的探索。

① 数据来源:《2019中国统计年鉴》。

| [1] | 蔡笑伦, 叶龙, 王博. 心理资本对职业倦怠影响研究——以心理健康为中介变量[J]. 管理世界, 2016(4): 184–185. |

| [2] | 胡睿玲, 田喜洲. 重构工作身份与意义——工作重塑研究述评[J]. 外国经济与管理, 2015(10): 69–81. |

| [3] | 刘德文, 高维和, 闵凉宇. 挑战还是阻断? 顾客参与对员工双元创新行为的影响[J]. 外国经济与管理, 2020(7): 3–20. |

| [4] | 邱敏, 胡蓓. 内/外在激励、心理所有权与员工敬业度关系研究[J]. 软科学, 2015(12): 87–91. |

| [5] | 孙永波, 胡晓鹃, 丁沂昕. 员工培训、工作重塑与主动性行为——任务情境的调节作用[J]. 外国经济与管理, 2020(1): 70–84. |

| [6] | 覃大嘉, 杨颖, 刘人怀, 等. 技能员工的创新、承诺与离职: 被中介的调节模型[J]. 管理科学, 2018(2): 20–32. |

| [7] | 王甜, 陈春花, 宋一晓. 挑战性压力源对员工创新行为的“双刃”效应研究[J]. 南开管理评论, 2019(5): 90–100, 141. |

| [8] | 温忠麟, 张雷, 侯杰泰. 有中介的调节变量和有调节的中介变量[J]. 心理学报, 2006(3): 448–452. |

| [9] | 辛迅, 苗仁涛. 工作重塑对员工创造性绩效的影响——一个有调节的双中介模型[J]. 经济管理, 2018(5): 108–122. |

| [10] | 徐光, 钟杰, 高阳. 知识型员工创新行为激励策略研究——基于心理契约视角[J]. 科学管理研究, 2016(4): 89–92. |

| [11] | 杨德祥, 侯艳君, 张惠琴. 社会资本对企业员工创新行为的影响——知识共享和信任的中介效应[J]. 科技进步与对策, 2017(20): 139–146. |

| [12] | 杨红明, 廖建桥. 知识员工管理的新视角: 工作要求—资源模型[J]. 科学学与科学技术管理, 2009(10): 171–176. |

| [13] | 尹奎, 刘娜. 工作重塑、工作意义与任务复杂性、任务互依性的调节作用[J]. 商业研究, 2016(11): 112–116. |

| [14] | 张振刚, 李云健, 李娟娟. 心理资本、创新氛围感知与创新行为关系研究[J]. 中国科技论坛, 2015(2): 119–124. |

| [15] | 赵斌, 韩盼盼. 人—工作匹配、辱虐管理对创新行为的影响——基本心理需求的中介作用[J]. 软科学, 2016(4): 74–79. |

| [16] | 赵红丹, 刘微微. 教练型领导、双元学习与团队创造力: 团队学习目标导向的调节作用[J]. 外国经济与管理, 2018(10): 66–80. |

| [17] | Akkermans J, Brenninkmeijer V, Huibers M, et al. Competencies for the contemporary career: Development and preliminary validation of the career competencies questionnaire[J]. Journal of Career Development, 2013, 40(3): 245–267. |

| [18] | Akkermans J, Tims M. Crafting your career: How career competencies relate to career success via job crafting[J]. Applied Psychology, 2017, 66(1): 168–195. |

| [19] | Amabile T M, Conti R, Coon H, et al. Assessing the work environment for creativity[J]. Academy of Management Journal, 1996, 39(5): 1154–1184. |

| [20] | Andacht F, Michel M. A semiotic reflection on selfinterpretation and identity[J]. Theory & Psychology, 2005, 15(1): 51–75. |

| [21] | Bakker A B, Demerouti E. Job demands–resources theory[A]. Chen P Y, Cooper C L. Wellbeing: A complete reference guide[M]. Chichester: John Wiley & Sons, 2014. |

| [22] | Bakker A B, Tims M, Derks D. Proactive personality and job performance: The role of job crafting and work engagement[J]. Human Relations, 2012, 65(10): 1359–1378. |

| [23] | Brenninkmeijer V, Hekkert-Koning M. To craft or not to craft: The relationships between regulatory focus, job crafting and work outcomes[J]. Career Development International, 2015, 20(2): 147–162. |

| [24] | Briscoe J P, Hall D T. The interplay of boundaryless and protean careers: Combinations and implications[J]. Journal of Vocational Behavior, 2006, 69(1): 4–18. |

| [25] | Capra F. The Tao of physics: An exploration of the parallels between modern physics and eastern mysticism[M]. BantamNew York: Shambhala, 1975. |

| [26] | Cenciotti R, Borgogni L, Callea A, et al. The Italian version of the Job Crafting Scale(JCS)[J]. BPA Applied Psychology Bulletin, 2016, 277: 28–36. |

| [27] | Chin T. Harmony as means to enhance affective commitment in a Chinese organization[J]. Cross Cultural Management: An International Journal, 2014, 21(3): 326–344. |

| [28] | Chin T. Harmony and organizational citizenship behavior in Chinese organizations[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2015, 26(8): 1110–1129. |

| [29] | Chin T, Jiao H, Jawahar I M. Sustainable career and innovation during manufacturing transformation[J]. Career Development International, 2019a, 24(5): 397–403. |

| [30] | Chin T, Li G Y, Jiao H, et al. Career sustainability during manufacturing innovation: A review, a conceptual framework and future research agenda[J]. Career Development International, 2019b, 24(6): 509–528. |

| [31] | Chin T, Liu R H. Understanding labor conflicts in Chinese manufacturing: A Yin-Yang harmony perspective[J]. International Journal of Conflict Management, 2015, 26(3): 288–315. |

| [32] | Chin T, Rowley C, Redding G, et al. Chinese strategic thinking on competitive conflict: Insights from Yin-Yang harmony cognition[J]. International Journal of Conflict Management, 2018, 29(5): 683–704. |

| [33] | Crocitto M. The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era[J]. Academy of Management Review, 1998, 23(1): 176–178. |

| [34] | De Spiegelaere S, Van Gyes G, De Witte H, et al. On the relation of job insecurity, job autonomy, innovative work Behaviour and the mediating effect of work engagement[J]. Creativity and Innovation Management, 2014, 23(3): 318–330. |

| [35] | Demerouti E, Bakker A B, Nachreiner F, et al. The job demands-resources model of burnout[J]. Journal of Applied Psychology, 2001, 86(3): 499–512. |

| [36] | Guan X Y, Frenkel S. How HR practice, work engagement and job crafting influence employee performance[J]. Chinese Management Studies, 2018, 12(3): 591–607. |

| [37] | Hoarau H, Kline C. Science and industry: Sharing knowledge for innovation[J]. Annals of Tourism Research, 2014, 46: 44–61. |

| [38] | Hobfoll S E. Social and psychological resources and adaptation[J]. Review of General Psychology, 2002, 6(4): 307–324. |

| [39] | Hobfoll S E, Johnson R J, Ennis N, et al. Resource loss, resource gain, and emotional outcomes among inner city women[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2003, 84(3): 632–643. |

| [40] | Kuijpers M, Meijers F, Gundy C. The relationship between learning environment and career competencies of students in vocational education[J]. Journal of Vocational Behavior, 2011, 78(1): 21–30. |

| [41] | Lichtenthaler P W, Fischbach A. Leadership, job crafting, and employee health and performance[J]. Leadership & Organization Development Journal, 2018, 39(5): 620–632. |

| [42] | Lloyd G E R. Adversaries and authorities: Investigations into ancient Greek and Chinese science[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. |

| [43] | Putnam L L, Fairhurst G T, Banghart S. Contradictions, dialectics, and paradoxes in organizations: A constitutive approach[J]. Academy of Management Annals, 2016, 10(1): 65–171. |

| [44] | Redding G. Components and process in social science explanation: Is there a role for Yin-Yang balancing[J]. Cross Cultural & Strategic Management, 2017, 24(1): 152–166. |

| [45] | Rudolph C W, Katz I M, Lavigne K N, et al. Job crafting: A meta-analysis of relationships with individual differences, job characteristics, and work outcomes[J]. Journal of Vocational Behavior, 2017, 102: 112–138. |

| [46] | Schad J, Lewis M W, Raisch S, et al. Paradox research in management science: Looking back to move forward[J]. The Academy of Management Annals, 2016, 10(1): 5–64. |

| [47] | Tims M, Bakker A B, Derks D. The impact of job crafting on job demands, job resources, and well-being[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2013, 18(2): 230–240. |

| [48] | Van Emmerik I J H, Schreurs B, de Cuyper N, et al. The route to employability: Examining resources and the mediating role of motivation[J]. Career Development International, 2012, 17(2): 104–119. |

| [49] | Vogt K, Hakanen J J, Brauchli R, et al. The consequences of job crafting: A three-wave study[J]. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2016, 25(3): 353–362. |

| [50] | Xanthopoulou D, Bakker A B, Demerouti E, et al. The role of personal resources in the job demands-resources model[J]. International Journal of Stress Management, 2007, 14(2): 121–141. |

| [51] | Yip K S. Self-reflection in reflective practice: A note of caution[J]. The British Journal of Social Work, 2006, 36(5): 777–788. |