2020第42卷第11期

创业团队作为创业企业的关键要素,对企业的长期发展至关重要,阿里巴巴“十八罗汉”的故事一直为大家津津乐道,成为创业团队构建的典范。已有研究发现,团队成员容易在团队层面体验到认同感(van der Vegt等,2003;van Dick等,2008),特别是由于共同任务的需要,团队成员需要花费大量的时间和精力通力合作,有助于增进团队成员的了解,增加团队成员的共同点,使得成员更倾向于认同团队(Riketta和van Dick,2005;van der Vegt和Bunderson,2005)。与传统组织内的团队有所不同,创业团队直接影响创业企业的规范形成和文化塑造,对后续的企业战略和行为产生持续影响。创业团队中的创业成员每天一起“摸爬滚打”,更容易对其创业团队产生认同感。创业团队认同(entrepreneurial team identity)是创业团队的重要心理资本之一,是影响创业团队“走多远”的关键要素(栾琨和谢小云,2014;陈建安等,2015),然而,现有创业团队认同的研究依然处于初步阶段,我们有必要探究创业团队认同对创业者行动与绩效的影响,这将有助于深化创业情境中的团队认同理解,有助于高效创业团队的构建。

尽管学者们在理论上指出认同具有动态性(Ashforth等,2008,2016),但国内外现有对认同的研究仍以一次性问卷调查为主,研究结论局限在对认同的静态研究上(栾琨和谢小云,2014;陈建安等,2015)。本文重申团队认同伴随着时间、空间的改变而处于动态变化之中,有必要关注认同的动态性本质。以往大多数学者只关注创业团队在某个时刻的静态特点对创业行动或绩效的影响(Foo等,2006),而创业过程始终伴随着不确定性,创业团队认同的动态变化更加突出。本文运用陈晓萍和沈伟(2018)提倡的体验抽样法,探究创业过程中动态变化的创业团队认同的持续性影响,这有助于改善当前认同研究中仅关注其静态特征的局面,更为深入地理解其动态性本质。

创业活动的风险高、投入高、存活率低,使得创业效率的测量和评价显得十分必要。本文系统地整理现有文献可以发现,创业效率的研究可以划分为三个角度:一是创业行动效率,以一定时间内开展创业行动数量的多少来衡量(姚芳,2011;韩炜等,2013);二是创业配置效率,以创业过程中的投入产出比来衡量(熊婵等,2014;高洋等,2019;杨婵等,2019);三是创业协同效率,关注创业团队在协作过程中有无改进办事方法、提高互动效率(初旭,2013)。创业协同效率指的是创业团队互动和管理的效率,聚焦于创业团队的动态合作过程,与创业企业的财务绩效和创新绩效息息相关(Klotz等,2014;程江,2017;朱仁宏等,2018),因此,深入探究创业协同效率的影响因素,可以丰富对创业效率以及创业团队的理解,也有助于创业成功率的提高。

鉴于此,本文立足于现有研究不足,用体验抽样法动态追踪创业团队认同和创业协同效率的变化,研究分四个议题展开:(1)基于社会认同理论的“归属感”(sense of belonging)和“同一性”(oneness)视角探究创业团队认同对创业协同效率的影响;(2)基于“认知—行为—结果”的框架探索创业努力对创业团队认同影响创业协同效率的中介效应;(3)探究创业者反馈倾向特质对这一影响路径的调节作用;(4)运用非线性中介检验方法,验证创业努力对创业团队认同和创业协同效率间非线性关系的中介效应。本文的贡献主要有:首先,将团队认同扩展至创业研究领域,补充了创业团队研究的心理特征视角,将创业团队认同与传统组织内的团队认同相区分,有助于突显创业情境的不确定性,发现不确定性背景下的创业团队认同对构建高效创业团队的突出意义。其次,关注创业团队认同的动态性和个体内差异,深化了对团队认同动态性本质的理解,弥补了以往研究中仅从静态视角出发的不足。第三,揭示创业团队认同影响创业协同效率的解释机制,指出创业努力在其中发挥非线性中介作用,引起国内学者对国际创业研究领域中创业努力的重视。最后,指出创业努力影响创业协同效率的边界条件,挖掘影响创业协同效率的可控因素,有助于为创业团队及其成员提高协同效率提供建议。

二、文献回顾(一)团队认同的积极影响

现有不少学者指出团队认同可以有效降低成员之间的偏见和冲突,增强工作努力的程度,最终对绩效产生正向影响(Ashforth等,2008;汤超颖等,2013;栾琨和谢小云,2014)。Ashforth等(2008)指出团队认同是团队成员的粘合剂和团队产出的驱动力,对于缓解团队成员的偏见和冲突有显著作用。有学者指出团队认同暗含着团队成员认可并内化团队的目标与价值,获得归属感的团队成员会自愿做出有利于团队的自由裁量(discretionary)行为(O’Reilly和Chatman,1986),增加其工作努力程度(Ellemers等,2004)。Kearney等(2009)指出团队认同在社会分类(如年龄、教育)多样性与包括团队效率在内的团队绩效间发挥中介作用。

(二)团队认同的消极影响

不过也有学者指出团队认同是通过去人格化(depersonalization)的方式来实现团队内部态度和行为的“同一性”(栾琨和谢小云,2014;栾琨,2016),团队认同可能会对创新行为、创造力以及团队绩效产生负面作用。比如团队成员为了维护团队身份的一致性,不会采取“离经叛道”的创新行为,这是因为创新行为会脱离团队原型(prototypicality)而得不到客观评价(栾琨和谢小云,2014;栾琨,2016)。Rotondi(1975)提出团队认同潜在的负面影响,并通过实证检验揭示了研发团队认同对创造力及效率产生负面作用。此外,Dukerich等(1998)系统阐释团队认同的“阴暗面”,提出过度认同会导致对团队成员单纯盲目的信任,降低团队成员的质疑能力,对团队的创意提出和效率改进造成不利影响。栾琨和谢小云(2014)两位国内学者对团队认同开展理论综述,同样指出团队认同可能会对绩效的不同方面产生不同影响。国内外学者都号召对团队认同可能导致的负面影响开展深入研究(Ashforth等,2008;栾琨和谢小云,2014)。

(三)创业努力

根据资源分配理论,努力是分配到诸项活动中的一种资源(Kahneman,1973;吴波等,2015)。Bielby和Bielby(1988)认为工作努力是付出的工作精力,以脑力或体力为表现形式。进一步地,Carson等(1995)学者提出创业努力指的是创业者或创业团队对创业目标的坚持。从工作努力概念衍生出的创业努力,近年来获得国内外学者越来越多的关注(Foo等,2009;Uy等,2010;Gielnik等,2015;李宁等,2017;李纪珍和李论,2018),研究论文在Academy of ManagementJournal(AMJ)、Journal of Applied Psychology(JAP)和Journal of Business Venturing(JBV)等管理学领域顶级期刊上发表。Foo等(2009)指出创业努力表现为创业者在创业过程中付出的时间和精力等,并运用体验抽样法研究情绪对创业努力的影响。Uy等(2010)研究发现感知的目标进步会引起创业者付出更多努力,而感知的目标进步波动对努力程度产生负面影响,这种负向关系被创业目标承诺所弱化。Gielnik等(2015)学者借助调查和实验的方法,一反多数人的研究观点,提出“我努力,所以我有激情”,发现了创业进步对创业努力与创业激情间的关系发挥中介作用。国内学者李纪珍和李论(2018)、李宁等(2017)率先运用体验抽样法,聚焦中国特色的创业情境,研究创业努力的影响因素及结果。

(四)反馈倾向

与创业团队认同、创业努力和创业协同效率随着时间而动态变化不同(Ghemawat和Ricart Costa,1993;Foo等,2009;Ashforth等,2016),创业者的反馈倾向在一定时期内是稳定不变的,因而被视作准特质(quasi-trait)(Linderbaum和Levy,2010;Dahling等,2012)。反馈倾向指的是个体对反馈的接受程度,包括如何接受反馈信息、能否主动利用反馈信息以及依据反馈信息改善自身行为、提高绩效的可能性(郑颖和戴溥之,2007)。Linderbaum和Levy(2010)在前人研究成果的基础上,开发出被广为引用的反馈倾向量表,指出反馈倾向由反馈认知与反馈责任感等维度构成。高反馈倾向的个体认为反馈很重要,更乐于寻求反馈、接受反馈,期待通过反馈提升自我;认为自己有责任去利用反馈、提供反馈等(Linderbaum和Levy,2010;Dahling等,2012)。

三、假设提出(一)创业团队认同对创业协同效率的影响

众所周知,创业团队之于创业者非常重要。创业过程中,创业者需要投入大量的时间、精力和资源,与创业团队成员的精诚合作使得创业者更容易感知到团队成员的贡献,从而更认同自身的团队身份(Riketta和van Dick,2005;栾琨和谢小云,2014)。本文在前人观点的基础上,立足于社会认同理论的“归属感”和“同一性”视角,对创业团队认同和创业协同效率间的关系展开论述(van der Vegt和Bunderson,2005;Bezrukova等,2009;栾琨和谢小云,2014)。

1. 归属感的积极效应

创业具有高度的不确定性和风险性,创业团队凭借高度的自由裁量权,对创业企业的制度规范和文化塑造起到印记作用,因而对团队成员的行为产生持续性影响(Klotz等,2014)。创业团队认同带来的归属感有助于创业者之间建立信任关系,从而获得心理安全感,使得创业者即使面对高速变化的创业环境,依然敢于提出改进团队绩效的意见与建议,不断激发并深化创业者提高创业协同效率的内在动机(栾琨,2016);而当创业者对创业团队缺乏认同时,便会缺乏归属感、心理安全感,从而降低创业者致力于提升团队效率的动机(栾琨,2016),降低创业者为共同目标和利益而奋斗的动力。另外,创业团队认同带来的归属感使得创业者乐于从团队利益出发,通过合作、共享等方式做有利于团队的事,创业者也会乐于关注并采纳别人的信息和观点,团队信息能有效聚合,这种知识的分享和信息的交流对于创业者改进办事方法和提高协同效率有着极大的促进作用(栾琨和谢小云,2014);而归属感的缺失会降低创业者与同伴的互动频率,降低合作意愿,进而不利于思想的交流碰撞,不利于创业协同效率的提高(卫寒阳等,2017)。最后,创业者对于团队的归属感可以缓解巨大压力,带来幸福感,情感的寄托有助于创业者直面创业过程中遇到的种种难题,激励着创业者不断提高其办事效率和方法(舒晓兵,2006);而创业团队认同不足导致的归属感缺失使得团队凝聚力分散,团队幸福感降低,进而使得创业者激励不足,不主动关注别人的意见和建议,无心提出改善团队效率的新方法,不为改变现状而努力(舒晓兵,2006)。卫寒阳等(2017)对雇员创造力的研究证实,雇员的团队认同感能有效降低不确定因素导致的风险,提升雇员的心理安全感和创新动机,为雇员制造出良好的创新氛围,有利于雇员改善其工作效率。

2. 同一性的消极效应

创业团队认同导致创业者追求内部团队的同一性,使得创业者对团队成员以外的外群体产生偏见(Tajfel,1979),减少个人与外部人士的互动机会,对团队的变革、组织的创新造成不利影响,损害办事的方法和效率。栾琨(2016)指出,团队认同的同一性导致团队成员深化共享的规范和观念的认可程度,导致挑战现状、改善现状变得愈加艰难。创业团队之所以重要,是因为创业成员的多样性能提高决策的科学性和全面性(Klotz等,2014)。创业者对团队内部的同一性追求,不利于团队内部不同声音的涌现和交锋,不利于形成促进效率提升的创造性氛围(栾琨和谢小云,2014;栾琨,2016)。Rotondi(1975)证实,认同感对效率和创造力的提升确实会产生负面作用,尤其当员工对组织失败项目的持续性认同,会使得员工抵制组织变革,浪费人、财、物资源。Dukerich等(1998)也指出,组织认同会产生负面影响,比如对团队成员不假思索的信任会导致员工缺乏创造力,对有疑惑的问题缺少质疑,阻碍了组织的学习和适应。有过之无不及,我们认为创业团队认同导致的同一性追求对创业协同效率带来不利影响。

创业团队认同产生的归属感和同一性共同作用,随着创业团队认同的初始增加,归属感产生的积极效应起主导作用,而当创业团队认同增加至某一临界点后,同一性产生的消极效应起主导作用,因此,创业团队认同和创业协同效率间呈现出非线性关系。基于以上论述,我们提出:

假设1:创业团队认同与创业协同效率间的关系呈现倒U形,即创业协同效率随着创业团队认同的增加,先上升后下降。

(二)创业努力的中介作用

本文遵循国内外学者对创业努力的定义,指出创业者在创业过程中付出的时间、金钱等物质投入,以及情感、精力等精神投入,均是创业努力的具体表现(Foo等,2009;Uy等,2010;Gielnik等,2015;李宁等,2017;李纪珍和李论,2018)。基于“认知—行为—结果”的研究思路,笔者提出创业努力能够中介创业团队认同与创业协同效率间的非线性关系。

1. 归属感的积极效应

面对复杂多变的创业环境,创业团队认同使创业者生出浓烈的安全感和归属感,增强了创业者为创业理想而努力拼搏的动机,激发了其创业激情(Murnieks等,2014;张剑等,2017)。已有研究证实,激情饱满的创业者会在创业活动中投入更多时间与精力,为创业理想不懈奋斗,因而增强了其努力程度(Cardon等,2009,2017)。此外,组织认同的相关文献发现组织认同会显著提升工作的努力程度(何立和凌文辁,2008),有助于员工产生组织公民行为(葛建华和苏雪梅,2010;唐春勇和潘妍,2010)。当创业者对其团队缺乏归属感时,创业者努力创业的内在动机大大降低(Brown和Leigh,1996),缺乏敢闯敢拼的创业激情(张剑等,2017),倾向于将自身有限的资源分配到非创业活动中,因而,创业者的团队认同感较低时,其努力程度也低。随着创业者对其团队认同度的增加,创业者会自愿地付出更多的时间、精力及资源到创业活动中(Cardon等,2009,2017;Murnieks等,2014),创业努力程度增加。创业者努力时表现为积极反思,主动学习,不断尝试解决创业中遇到的问题,改进办事的方法和效率,因而,我们认为创业者越努力,其创业协同效率越高。李纪珍和李论(2018)的研究论文发现,创业努力显著正向提升创业学习效果。杨明增和张继勋(2010)探索了努力程度对审计偏误的影响,结果发现审计人员的努力程度能显著弱化因时近效应(recency effect)而导致的审计偏差,也为我们提出创业努力能显著提升创业情境下的办事方法和协同效率提供了依据。

2. 同一性的消极效应

创业者对其团队身份的同一性追求强化了其外群体偏见,不利于团队成员内部的互相监督,使得创业者面对风险缺乏尝试的勇气,不敢承担损失,忧心付出没有回报,从而抑制了创业努力(Cardon等,2009,2017)。同一性也导致创业者依赖于其他成员为创业呕心沥血,降低自身努力付出的动机,倾向于将自身的有限资源投入到其他活动中。创业团队的危机意识对于提高创业协同效率也很重要(Klotz等,2014),然而,创业团队认同产生的同一性降低了创业者应有的危机感(栾琨和谢小云,2014),使得创业者处于心理舒适区,沉迷于暂时的收获而不思进取,降低了向外部学习的动力,减少了自身的反思时间(栾琨,2016),使得为创业付出的精力有所降低。国内学者陈建安等(2015)的研究成果表明,创业认同会导致创业者沉迷于暂时的成功,使其产生自负心理及创业倦怠,为我们的假设提出提供了依据。随着同一性导致的创业努力的下降,创业者投入到创业活动中的时间和精力减少,降低了自身的反思时间,也无暇顾及提高办事的效率和方法,因此创业协同效率受到负向影响。

综上所述,创业团队认同的归属感和同一性相互作用,使得创业努力随着创业团队认同的增加呈现非线性关系,创业努力先随着创业团队认同的增加而上升,在达到某一临界值后,随着创业团队认同的增加而降低;创业努力和创业协同效率呈现线性关系。因此,本文提出:

假设2:创业努力中介创业团队认同和创业协同效率间的倒U形关系,即创业团队认同通过倒U形曲线影响创业努力,进而影响了创业协同效率,促成了创业团队认同与创业协同效率间的倒U形关系。

(三)反馈倾向的跨层次调节作用

反馈倾向是创业者的重要人格特质(Anseel等,2015),本文认为反馈倾向对创业努力与创业协同效率之间的正向关系具有调节作用。高反馈倾向的创业者倾向于主动寻求与自身绩效以及组织适应性等相关的评价信息(Linderbaum和Levy,2010),是个体进行主动调节的表现,对于提升创业协同效率意义重大。Dahling等(2012)许多学者的研究成果发现,高反馈倾向的个体更乐于频繁地寻求反馈,以期通过改善办事的方法等提升工作效率。de Stobbeleir等(2011)的研究表明,员工的反馈寻求行为有助于显著提升其创造力绩效。徐珺等(2018)的研究也表明上级的发展性反馈对组织成员的创造力产生正向促进作用。此外,有学者指出管理层可以通过寻求反馈及时发现计划和决策执行中的偏差(郑颖和戴溥之,2007),进而及时纠正偏误。创业过程中,外部反馈意见能有效帮助创业团队成员反思总结过去的经验,并对未来发展提出科学布局(Anseel等,2015)。由此可见,高反馈倾向的创业者,在付出同样的时间和精力于创业活动中时,会更加注重听从外部意见、创造性思维,更容易找对努力的方向,因而有助于创业协同效率的提升(Anseel等,2015;Wang等,2015)。因此,本文认为高反馈倾向的创业者能充分认识到反馈的价值,也会在创业过程中积极寻求反馈,进而提升创业协同效率,我们提出:

假设3:反馈倾向正向调节创业努力与创业协同效率间的关系,即:与低反馈倾向的创业者对比,高反馈倾向创业者的努力程度与创业协同效率之间的正向关系更强。

四、研究设计(一)数据来源和样本选择

源于心理学研究的体验抽样法已经在组织行为学领域大量使用(Fisher和To,2012;郭一蓉等,2019;郑晓明等,2019),国外管理学者近年来率先将其运用于创业情境,研究成果也越来越多地发表在AMJ、JAP和JBV等顶级期刊上(Foo等,2009;Gielnik等,2015;Uy等,2015)。体验抽样法与传统的问卷调查不同,通过高频率的重复测量,关注现象的动态性和个体内差异,在自然的状态下,捕捉人们即时的工作或生活体验,既能探明个体自身随着时间推移包括波动和成长在内的各种动态过程,也能有效降低回溯报告的偏差和误差(陈晓萍和沈伟,2018)。陈晓萍和沈伟(2018)在其书中,详细讲解了体验抽样法的优点及操作流程,并号召国内学者运用此方法开展更多研究。

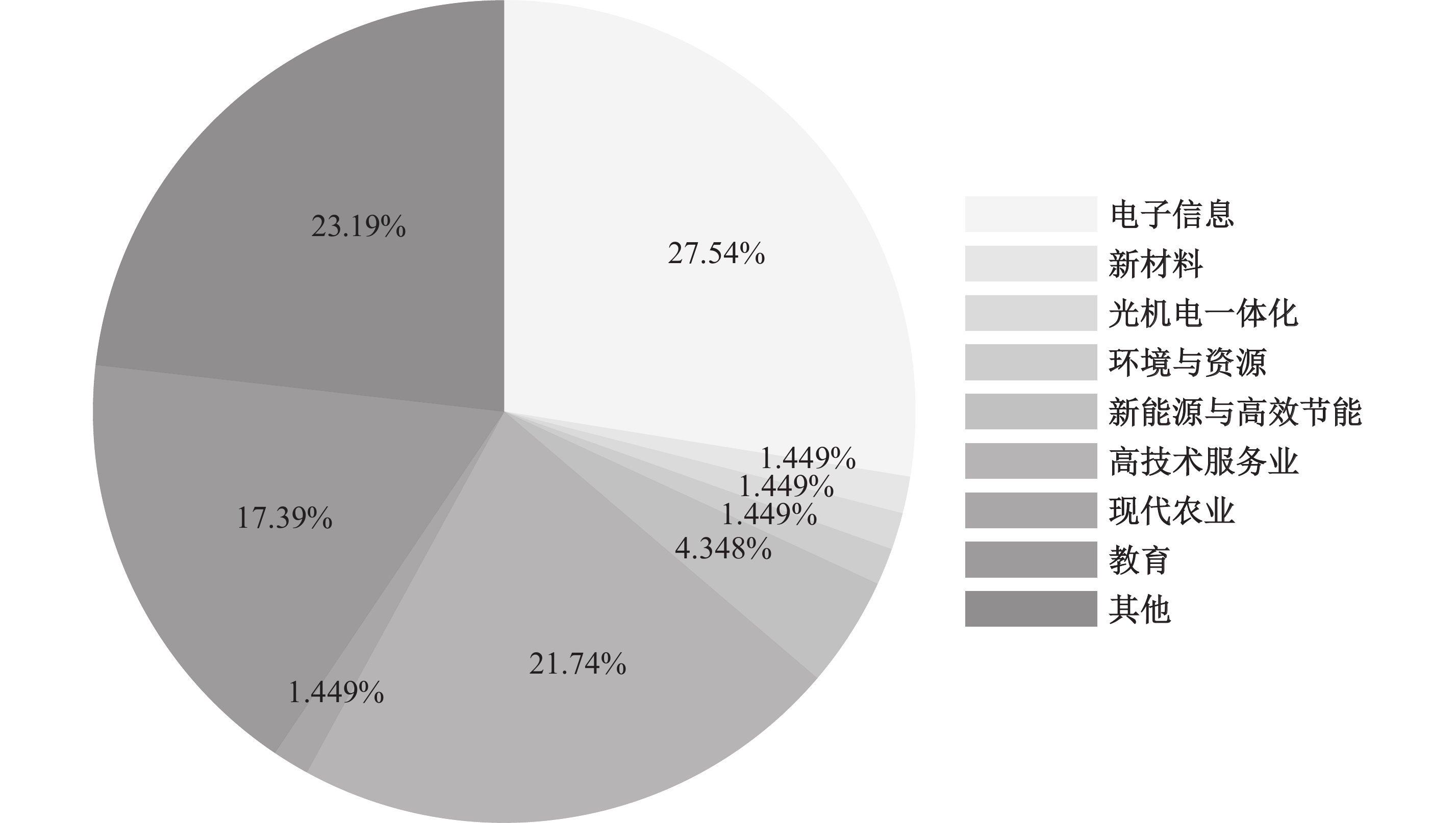

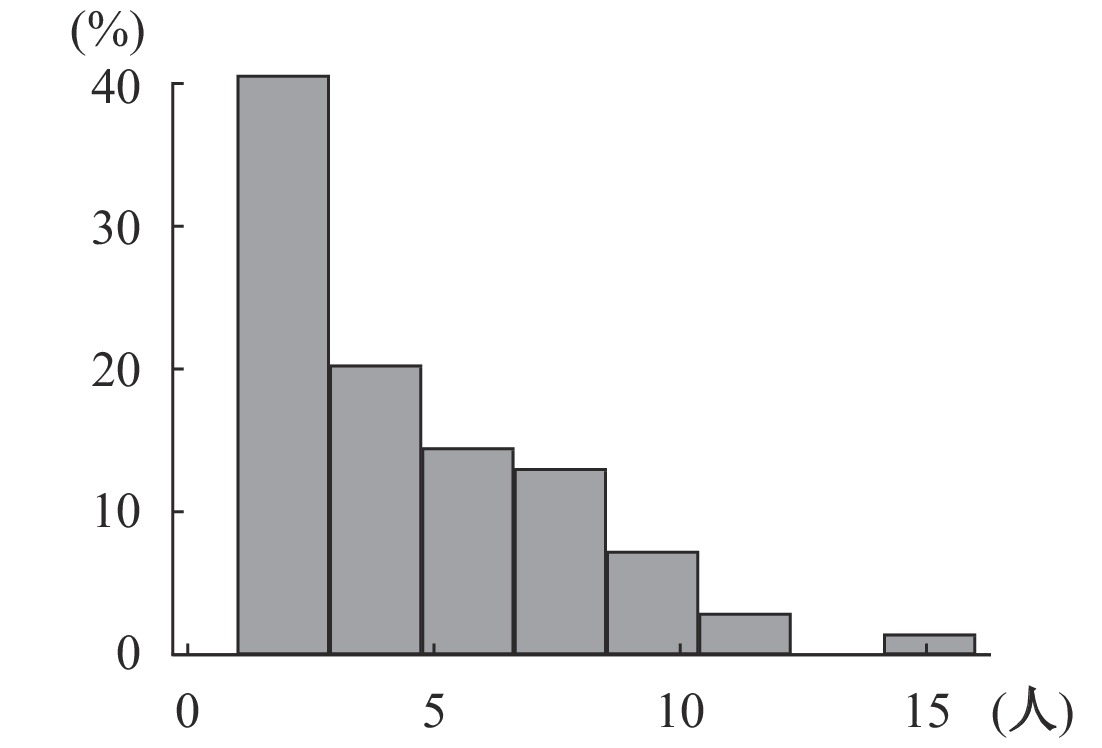

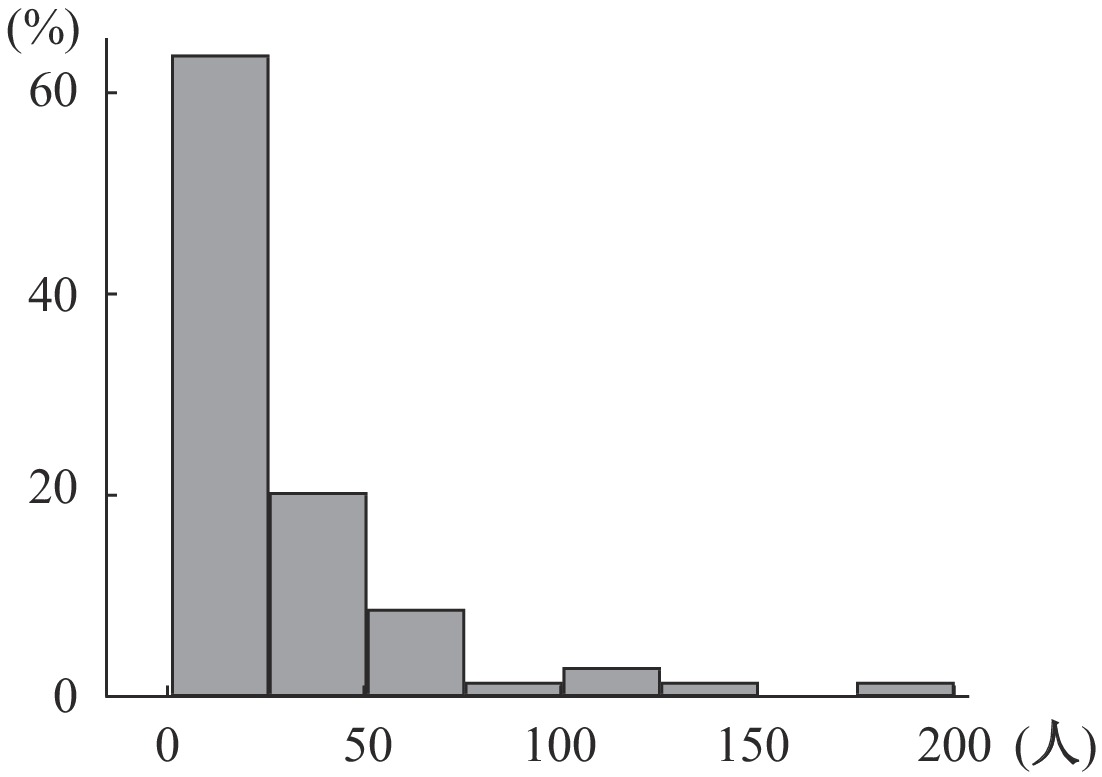

考虑到创业团队认同、创业努力以及创业协同效率随时间的动态变化性(Ghemawat和Ricart Costa,1993;Foo等,2009;Ashforth等,2016),运用体验抽样法探究其间的关系是十分恰当的。本文严格遵循基于时距的体验抽样法收集数据的操作流程,招募了近百位创业者自愿参与历时一个月的动态追踪,持续收集创业团队认同、创业努力和创业协同效率等数据。借鉴创业领域的国外学者收集类似数据的过程(Foo等,2009;Uy等,2015;Schmitt等,2018),我们的数据收集持续一个月,每次问卷相同,每周一和周四上午9点准时向创业者发放问卷,同时提醒其及时填写。为确保最低限度干扰创业者,每次问卷均能在五分钟内填写完毕,我们的研究助理会在当日下午再次提醒未完成的创业者及时完成,次日上午最后提醒一次。鉴于创业团队认同、创业努力及创业协同效率的动态变化,参照之前学者收集数据时的间隔(Foo等,2009),每隔三天对创业者进行动态追踪是合理的。为保证数据的时效性,晚于次日上午的答复被剔除当作缺失值,数据预处理时,8次数据中缺失2次以上的样本被剔除(Schmitt等,2018)。报名参加调查的99位创业者均来自不同的创业企业,其中有25位创业者因中途退出而剔除,有5位创业者因数据缺省而剔除,最终有效样本为69位,可与之比较的是Gielnik等(2015)学者运用体验抽样法发表在AMJ的论文中,仅有54个有效样本,因此本研究完全满足体验抽样法对样本数的要求。有效样本和缺失样本在性别(t=−1.052,p=0.296)、学历(t=1.101,p=0.274)等的t检验结果显示,二者之间的差异并不显著。创业者所依托的创业企业特征分别如图1、图2、3所示,由图1可知,除有部分创业者选择其他行业外,样本大多来自电子信息行业(27.54%),其次是教育行业(17.39%);由图2可知,有超过60%的创业企业成立时间在五年以内;由图3可知,有超过60%的创业企业人数在25人以内。

|

| 图 1 创业企业行业分布 |

|

| 图 2 创业企业年龄分布 |

|

| 图 3 创业企业规模(员工数)分布 |

考虑到创业者的内在动机、主动性人格、自我复原力等个人特质可能会影响创业努力和创业协同效率,笔者将其引入作为控制变量以确保核心结论的稳健性。在问卷收集初始阶段,我们收集了创业者的反馈倾向、内在动机、主动性人格、自我复原力等个人特质,创业者的性别、学历等个人信息以及企业成立时间、企业规模等信息。

(二)变量测量

本研究所使用英文原始量表由一位中国学者翻译成中文,再经另一位学者翻译回英文,对语义表述不清的题项进行反复修订,从而确保中文表述的准确性和简洁性。为保持与原始英文量表的一致性,本文均采用原始英文量表的等级。

1. 个体内变量

创业团队认同。量表改编自Allen和Meyer(1990)的组织认同量表,为李克特5级量表,题项包括“我对我的创业团队有一种强烈的归属感”等。

创业努力。量表改编自Foo等(2009)和Uy等(2015)的研究,为7级李克特量表,题项如:“在过去的三天时间,我投入到创业中的努力程度”。

创业协同效率。借鉴Hoegl和Parboteeah(2006)对效率的研究,提出创业协同效率的测量,为5级李克特量表,题项包括“我提出让创业团队更有效率的办法”等。

2. 个体间变量

反馈倾向。改编自Linderbaum和Levy(2010)的量表,从反馈认知和反馈责任感两个维度衡量,共计6个题项,为5级量表,题项如“回应反馈是我的责任”。

内在动机。改编自Grant(2008)的量表,共计4个题项,为5级量表,题项如“您为什么参与到创业活动中来?——因为我喜欢创业”。

主动性人格。借鉴Seibert等(1999)对主动性人格的测量,共计10个题项,为7级量表,题项如“即使他人反对,我仍会坚持自己的想法”。

自我复原力。改编自Block和Kremen(1996)运用的量表,为5级量表,共计14个题项,题项如“我能迅速地从震惊中清醒、恢复过来”。

此外,考虑到创业者个人特征及其公司背景对创业努力和创业协同效率可能会产生影响,本文引入了个体特征及公司特征的变量加以控制。其中,性别变量中女性为1,男性为0;创业经验为创业者的累计创业时间,以年为单位;学历分为博士、硕士、本科、大专、中学、小学六类;职位分为董事长、总经理、高管、不参与经营的外部股东四类;企业规模用员工数的对数值来表征;此外,我们还对公司行业和创业阶段进行了控制。

(三)模型构建与分析方法

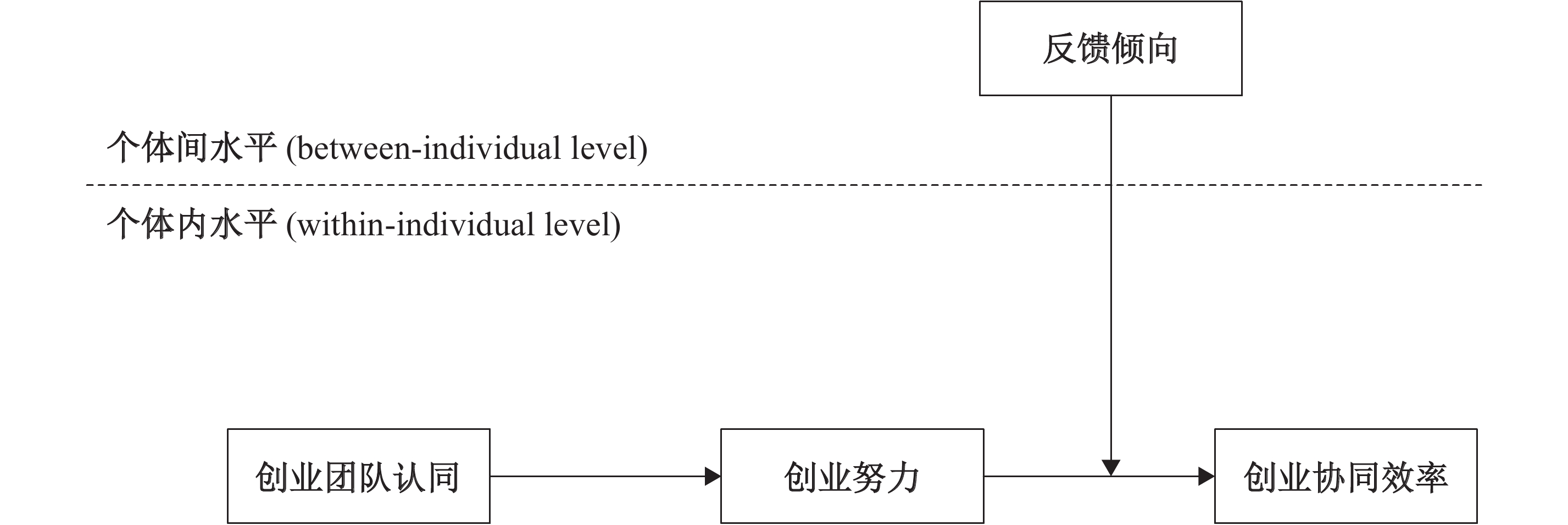

正如前文所述,本文所关注的创业团队认同、创业努力会随着时间而动态变化(Ghemawat和Ricart Costa,1993;Foo等,2009;Uy等,2015;Ashforth等,2016),因此是个体内水平(within-individual level)的变量,而反馈倾向作为创业者的准特质(Linderbaum和Levy,2010;Dahling等,2012),是个体间水平(between-individual level)的变量,因此有必要建立跨层模型(multilevel model),如图4所示。

|

| 图 4 跨层研究模型 |

根据陈晓萍和沈伟(2018)建议的中心化策略,我们对个体内变量(创业团队认同和创业努力)进行个体平均数中心化处理,也即得到每一位创业者的创业团队认同和创业努力的水平值相对于自身平均值的波动情况,这一中心化处理方式使得我们并不是关注创业团队认同等的水平值对创业协同效率的影响,而是关注创业团队认同等的变化值对创业协同效率的影响;对个体间变量反馈倾向、内在动机、主动性人格和自我复原力采取的是总平均数中心化处理;而对于其他控制变量(如性别、年龄、企业年龄、企业规模等)没有进行中心化处理。

五、实证结果与分析(一)信度及效度检验

本文首先对各变量的信度系数(Cronbach’s α)进行检验,各变量的信度系数都高于0.8,显示出各个量表的内部一致性较高。

进一步地,为检验变量的聚合效度,运用Stata 16.1对三个核心个体内变量开展探索性因子分析①,结果展示在表1中,各变量因子载荷都高于0.8,说明数据的聚合效度较好。此外,三个核心变量的KMO值均高于0.68,Bartlett检验统计量均在0.001的统计水平上显著,说明进行因子分析是恰当的。

| 变 量 | 题 项 | 载 荷 | KMO | Bartlett p-value |

| 创业团队认同 | 我对我的创业团队感到感情上的联系 | 0.886 | 0.684 | 0.000 |

| 我对我的创业团队有强烈的归属感 | 0.919 | |||

| 我觉得我的创业团队好像我的家庭成员之一 | 0.817 | |||

| 创业努力 | 我投入到创业中的努力程度 | 0.948 | 0.766 | 0.000 |

| 我在创业中的自律程度 | 0.941 | |||

| 我在创业中的辛苦程度 | 0.959 | |||

| 创业协同效率 | 我提出让创业团队更有效率的办法 | 0.895 | 0.744 | 0.000 |

| 我对办事方法进行了创新、改进以提高创业团队的表现 | 0.931 | |||

| 我提高了创业团队的办事方法 | 0.921 |

为检验各个核心变量的区分效度,笔者采用Stata 16.1建立结构方程模型开展验证性因子分析。如表2中的结果所示,三因子模型具有最好的拟合优度,表明本研究三个核心变量的区分效度很好。

| 模型 | χ2 | df | χ2/df | RMSEA | SRMR | CFI | TLI |

| 三因子模型 | 35.273 | 24 | 1.470 | 0.030 | 0.021 | 0.997 | 0.995 |

| 两因子模型 | 827.138 | 26 | 31.813 | 0.244 | 0.201 | 0.779 | 0.694 |

| 单因子模型 | 1596.988 | 27 | 59.148 | 0.336 | 0.162 | 0.567 | 0.422 |

| 注:三因子模型是创业团队认同、创业努力、创业协同效率,两因子模型是创业团队认同+创业努力、创业协同效率,单因子模型是创业团队认同+创业努力+创业协同效率。样本数为516。 | |||||||

(二)共同方法偏差分析

Harman单因素法是检验共同方法偏差的常用方式(Harman,1976),对收集的全部问卷题项开展主成分分析,结果显示有三个因子的特征根值大于0.9,三个因子解释总变异量的83.49%,远高于临界值60%,而且第一个因子仅解释总变异量的32.50%,小于共同方法偏差检验的临界值50%。此外,Uy等(2010)学者已经指出共同方法偏差在体验抽样法中可能会被夸大,因此数据的共同方法偏差是可以接受的。

(三)数据的嵌套性检验

在进行跨层回归分析之前,有必要对数据的嵌套性开展检验,根据表3可知,个体内变量的Rwg(组内一致性指数)均值高于0.9,说明个体内变量有很高的一致性;ICC(组内相关性指数)表明创业团队认同、创业努力和创业协同效率的方差分别有61.7%、62.1%和52.4%来自于个体间方差,分别有38.3% 37.9%、47.6%来自个体内方差,表明创业团队认同、创业努力和创业协同效率是不断动态变化的,因而适合建立跨层回归模型。为进一步展现创业团队认同及创业协同效率等的动态变化②,本文以69位创业者为分组变量,分别绘制核心变量由8个数据收集点构成的箱线图,每位创业者在为期一个月的动态追踪中,创业团队认同、创业协同效率等有着重要变化,为我们的实证检验奠定基础。

|

| 图 5 创业团队认同和创业协同效率间的倒U形关系 |

|

| 图 6 创业团队认同和创业努力间的倒U形关系 |

(四)描述性统计及相关性分析

表4展现了各个变量的描述性统计和相关系数。正如结果所示,个体内变量之间高度相关,为本文假设的提出提供了一定依据,为后文实证分析奠定了基础。另外,全模型的多重共线性检验结果表明VIF均值为2.21,表明模型的多重共线性不强。

| 均值 | 标准差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

| 个体内变量 | ||||||||||||||

| 1.创业团队认同 | 3.696 | 0.825 | (0.837) | 0.385*** | 0.620*** | |||||||||

| 2.创业努力 | 5.497 | 1.245 | 0.426*** | (0.939) | 0.423*** | |||||||||

| 3.创业协同效率 | 3.538 | 0.771 | 0.647*** | 0.502*** | (0.904) | |||||||||

| 个体间变量 | ||||||||||||||

| 4.反馈倾向 | 3.978 | 0.388 | 0.254** | 0.431*** | 0.187 | (0.809) | ||||||||

| 5.内在动机 | 4.112 | 0.730 | 0.380*** | 0.329*** | 0.307** | 0.406*** | (0.889) | |||||||

| 6.主动性人格 | 5.913 | 0.662 | 0.434*** | 0.500*** | 0.413*** | 0.591*** | 0.557*** | (0.868) | ||||||

| 7.自我复原力 | 3.192 | 0.447 | 0.455*** | 0.403*** | 0.519*** | 0.442*** | 0.503*** | 0.755*** | (0.852) | |||||

| 8.女性 | 0.174 | 0.382 | −0.022 | −0.079 | 0.075 | −0.093 | −0.111 | 0.026 | 0.030 | |||||

| 9.年龄 | 36.739 | 6.014 | 0.087 | 0.017 | −0.052 | −0.087 | −0.042 | −0.105 | −0.130 | −0.243** | ||||

| 10.学历 | 4.536 | 0.677 | 0.025 | 0.157 | 0.123 | 0.267** | 0.055 | 0.224* | 0.235* | −0.082 | 0.194 | |||

| 11.创业经验 | 5.145 | 3.619 | 0.082 | 0.046 | −0.090 | −0.125 | 0.062 | −0.149 | −0.151 | −0.210* | 0.449*** | −0.014 | ||

| 12.企业年龄 | 4.348 | 3.240 | −0.037 | 0.012 | −0.064 | −0.177 | −0.105 | −0.136 | −0.076 | −0.085 | 0.393*** | 0.034 | 0.545*** | |

| 13.企业规模 | 2.888 | 0.951 | 0.068 | 0.056 | 0.036 | −0.112 | −0.090 | −0.153 | −0.155 | −0.249** | 0.223* | 0.036 | 0.485*** | 0.364*** |

| 注:个体内变量的观测数是516(n=516),个体间变量的观测数是69(N=69)。 下三角展现的为个体间变量的相关系数,其中,创业团队认同、创业努力和创业协同效率先聚合到个体间水平;上三角展现的为个体内变量的相关系数。 对角线上括号内斜体加粗的数值表示相关变量的信度系数,其中,创业团队认同、创业努力和创业协同效率的信度系数是测量8次的信度系数的平均值(如需了解每次测量的信度系数,可向通讯作者索取)。 *** 表示p<0.01,**表示 p<0.05,*表示 p<0.10 |

||||||||||||||

(五)跨层回归结果及分析

跨层回归结果如表5中模型1至模型8所示。模型1是零模型,以创业协同效率为因变量。

| 变量 | 因变量:创业协同效率 | 中介变量:创业努力 | |||||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 | 模型8 | ||

| 个体内变量 | |||||||||

| 截距项 | 3.541*** | 3.567*** | 3.351*** | 3.349*** | 3.315*** | 5.504*** | 5.574*** | 4.626*** | |

| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | ||

| 创业团队认同 | 0.586*** | 0.583*** | 0.552*** | 0.565*** | 0.379*** | 0.376*** | |||

| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | ||||

| 创业团队认同平方项 | −0.117* | −0.130** | −0.108* | −0.119* | −0.308*** | −0.320*** | |||

| (0.013) | (0.005) | (0.020) | (0.011) | (0.000) | (0.000) | ||||

| 创业努力 | 0.081** | 0.088** | |||||||

| (0.003) | (0.001) | ||||||||

| 个体间变量 | |||||||||

| 反馈倾向 | −0.049 | ||||||||

| (0.800) | |||||||||

| 内在动机 | 0.059 | 0.060 | 0.064 | 0.054 | |||||

| (0.565) | (0.564) | (0.541) | (0.756) | ||||||

| 主动性人格 | 0.083 | 0.083 | 0.097 | 0.762** | |||||

| (0.579) | (0.583) | (0.545) | (0.003) | ||||||

| 自我复原力 | 0.562** | 0.564** | 0.567** | 0.190 | |||||

| (0.007) | (0.007) | (0.007) | (0.590) | ||||||

| 女性 | 0.192 | 0.190 | 0.183 | −0.224 | |||||

| (0.263) | (0.270) | (0.293) | (0.438) | ||||||

| 年龄 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.014 | |||||

| (0.624) | (0.631) | (0.625) | (0.483) | ||||||

| 学历 | −0.066 | −0.067 | −0.063 | 0.022 | |||||

| (0.537) | (0.534) | (0.557) | (0.903) | ||||||

| 创业经验 | −0.026 | −0.026 | −0.026 | 0.000 | |||||

| (0.258) | (0.260) | (0.256) | (0.991) | ||||||

| 企业年龄 | −0.002 | −0.001 | −0.001 | 0.031 | |||||

| (0.950) | (0.959) | (0.972) | (0.524) | ||||||

| 企业规模 | 0.090 | 0.092 | 0.093 | 0.046 | |||||

| (0.287) | (0.284) | (0.275) | (0.749) | ||||||

| 职位 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | |||||

| 行业 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | |||||

| 创业阶段 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | 已控制 | |||||

| 跨层次调节作用 | |||||||||

| 创业努力×反馈倾向 | 0.162* | ||||||||

| (0.024) | |||||||||

| 离差 | 959.692 | 759.649 | 723.311 | 714.835 | 709.693 | 1362.766 | 1305.489 | 1269.439 | |

| 估计参数 | 3 | 5 | 30 | 31 | 33 | 3 | 5 | 30 | |

| Pseudo R2 | 0.172 | 0.403 | 0.404 | 0.409 | 0.085 | 0.342 | |||

| 注:运用的是全信息极大似然估计法;个体内变量的观测数是516(n=516),个体间变量的观测数是69(N=69);()内为显著性水平;离差=−2×log likelihood;Pseudo R2计算参考的是Aguinis、Gottfredson和Culpepper(2013)③;***表示 p<0.001,**表示p<0.01,*表示p<0.005。 | |||||||||

模型2首先引入个体内变量,回归结果表明,创业团队认同的一次项对创业协同效率的影响显著为正(β=0.586,p=0.000),创业团队认同的平方项对创业协同效率的影响显著为负(β=−0.117,p=0.013),初步证实了创业团队认同与创业协同效率之间存在倒U形关系。

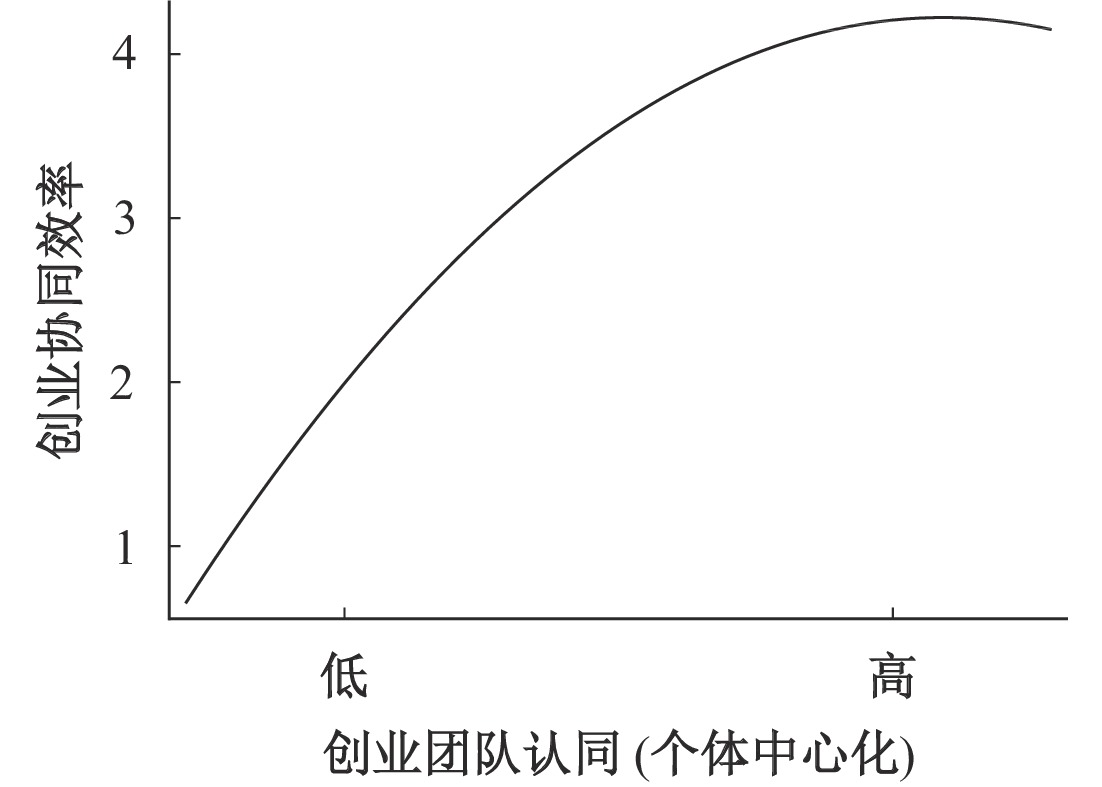

模型3控制了第二层变量即个体间变量性别、年龄、企业年龄、企业规模以及个人特质如内在动机、主动性人格和自我复原力等的影响,结果发现,创业团队认同的一次项对创业协同效率依然显著为正(β=0.583,p=0.000),创业团队认同的平方项对创业协同效率依然显著为负(β=−0.130,p=0.005),二者之间的倒U形关系如图5所示,因此,假设1得到支持。

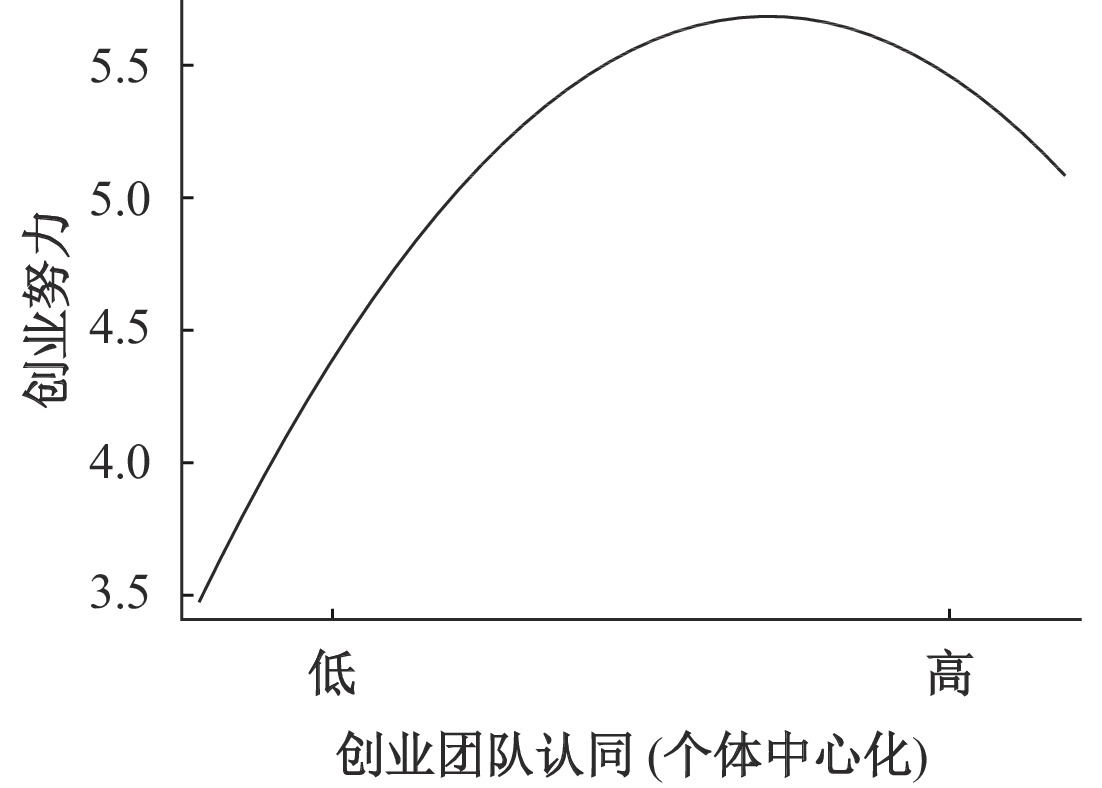

为检验中介作用,本文首先采用Baron和Kenny的分步检验法(Baron和Kenny,1986),前文已经证实创业团队认同与创业协同效率之间的倒U形关系,模型6至8意在检验中介作用的前半段,即创业团队认同与创业努力间的倒U形关系。其中,模型6为以创业努力为因变量的零模型,为模型7和8的检验奠定基础。未包含第二层个体间变量的模型7显示,创业团队认同的一次项显著正向提升创业努力(β=0.379,p=0.000),创业团队认同的平方项显著负向影响创业努力(β=−0.308,p=0.000),包含第二层个体间变量的模型8亦是如此,因此创业团队认同与创业努力间的倒U形关系成立,如图6所示。为检验中介作用的后半段,构造模型4,即在控制创业团队认同对创业协同效率的影响后,检验创业努力对创业协同效率的影响,结果发现,控制住创业团队认同对创业协同效率的倒U形关系影响后,创业努力显著正向促进创业协同效率(β=0.081,p=0.003),且创业团队认同与创业协同效率间的倒U形关系减弱(平方项的显著性由p=0.005降为p=0.020),所以,创业努力对创业团队认同与创业协同效率的非线性中介效应得到支持,本文假设2成立。

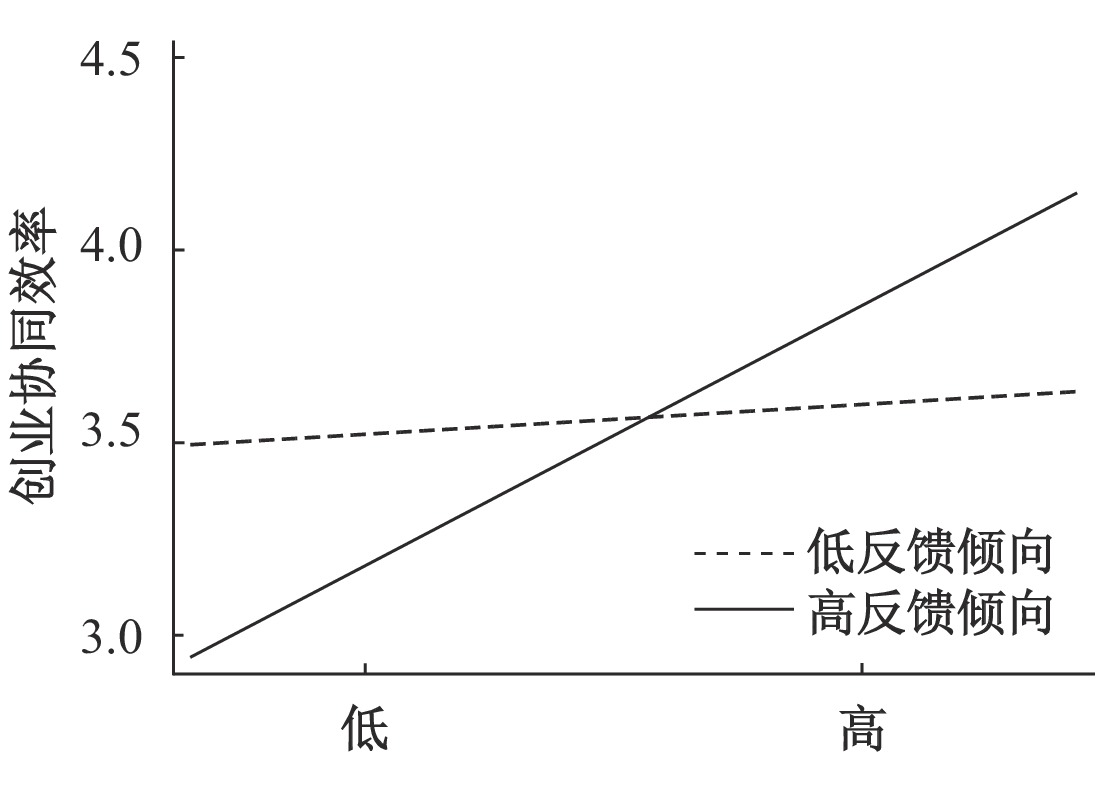

模型5检测反馈倾向对创业努力与创业协同效率关系的调节作用,根据回归结果,创业努力与反馈倾向的交互项显著为正(β=0.162,p=0.024),笔者进一步绘制出调节作用的图示,见图7。由图7可知,对于高反馈倾向的创业者,随着创业努力程度的增加,创业协同效率的提升较快;而对于低反馈倾向的创业者,随着创业努力的增加,创业协同效率的提升较慢。因此,本文假设3得到支持。

|

| 图 7 反馈倾向对创业努力与创业协同效率的调节作用 |

(六)稳健性检验

为弥补Baron和Kenny(1986)分步检验法的不足,本文采用Hayes和Preacher(2010)提出的方法对非线性中介作用进行稳健性检验。该方法通过计算瞬时间接效应(Instantaneous Indirect Effect,记作θ)进行检验,其值为因变量Y对中介变量M的一阶导数与中介变量M对自变量X的一阶导数的乘积。详细来说,通过Bootstrap方法分别计算自变量取值为低(均值减两倍标准差)、中(均值)、高(均值加两倍标准差)水平下的θ值和置信区间,根据低、高水平下的置信区间有无包含0,判断中介变量的非线性中介作用是否存在。本文设定95%的置信水平,重复抽样10000次,并采纳误差修正的Bootstrap法来估计置信区间,检验结果如表6所示,当创业团队认同取值为低(−0.950)时,其经由创业努力对创业协同效率的瞬时间接效应为正,并且95%的置信区间不包括0;当创业团队认同取值为高(0.950)时,其通过创业努力对创业协同效率的瞬时间接效应为负,但瞬时间接效应95%的置信区间包含0,表明创业团队认同对创业协同效率的影响大多处于倒U形曲线的前半段,因此创业努力的非线性中介作用确实存在,进一步支持了假设2。

| 作用路径 | X | θ | 置信区间下限 | 置信区间上限 |

| 创业团队认同→

创业努力→ 创业协同效率 |

−0.950 | 0.079 | 0.025 | 0.185 |

| 0 | 0.030 | 0.005 | 0.071 | |

| 0.950 | −0.019 | −0.077 | 0.079 | |

| 注:创业团队认同和创业努力均作了个体中心化处理;X为自变量在低(均值减两倍标准差)、中(均值)与高(均值加两倍标准差)水平下的取值;θ为在创业团队认同通过创业努力对创业协同效率的瞬时间接效应值;置信区间是在95%水平下由误差修正的Bootstrap方法估计得出。 | ||||

本文进一步运用Bootstrap方法检测反馈倾向对创业努力与创业协同效率之间的跨层次调节作用,设定95%的置信水平,重复抽样10000次,当反馈倾向取值为高(0.433)、低(−0.433)时,其误差修正的置信区间分别为[0.022,0.153]、[−0.128,−0.024],均不包含0;当反馈倾向取值为中等(0)时,其误差修正的置信区间为[−0.016,0.019],包含0,意味着对于高反馈倾向的创业者而言,创业努力与创业协同效率之间的关系显著为正,而对于低反馈倾向的创业者而言,创业努力与创业协同效率之间的关系显著为负,所以跨层调节作用获得验证,假设3获得进一步支持。

六、研究结论与讨论(一)研究结论

通过对创业者开展为期一个月累计8次的动态追踪,基于“认知—行为—结果”的研究框架,论文运用体验抽样法,探究了创业团队认同对创业协同效率的影响。研究发现,创业团队认同提升并不总是带来创业协同效率的提升。随着创业团队认同的增加,一方面,创业者由于强烈的归属感导致努力奋斗的动机增强,激发创业者的激情,进而将更多时间、精力投入到创业过程中(栾琨,2016;卫寒阳等,2017),进而提升了创业协同效率;另一方面,创业团队认同导致的同一性强化了外群体偏见,降低了创业者危机感,阻碍了信息的交流和沟通(Dukerich等,1998;栾琨,2016),导致创业协同效率降低。通过观察创业团队认同与创业协同效率的倒U形关系图可以推断,创业团队认同的临界点较高,位于“认同我的创业团队”与“完全认同我的创业团队”之间,启发创业者在积极寻求创业团队认同的同时,不应追求百分之百的一致。本文同时发现,反馈倾向能显著增强创业努力与创业协同效率之间的正向关系,即高反馈倾向的创业者由于认识到反馈的价值,积极应对反馈,在付出同等程度努力时,其创业协同效率提升更快。

(二)研究贡献

本文的研究贡献主要有以下几点:

第一,将团队认同的研究扩展至创业研究领域,完善了创业团队研究的心理特征视角。现有的团队认同研究对于创业团队认同的关注依然处于起步阶段(van der Vegt等,2003;Riketta和van Dick,2005;van der Vegt和Bunderson,2005),考虑到创业情境的高度不确定性,区分传统组织内的团队认同与不确定背景下的创业团队认同,有助于创业者回答“我是谁”的问题,更重要的是,为指导创业者在复杂变化的社会环境中进行创业团队管理,为帮助创业者提升创业协同效率提供依据,因此本文拓展了现有创业团队研究的心理特征视角,为未来学者的进一步研究指明了方向。

第二,本文关注创业团队认同的动态性和个体内差异,丰富了对创业团队认同动态性本质的理解。尽管以往的文献中指出团队认同具有动态性(Ashforth等,2008,2016),然而实证测量时却仅仅关注到团队认同的静态性特征。体验抽样法的使用有助于我们捕捉创业团队认同等随时间而动态变化的特性(Ghemawat和Ricart Costa,1993;Foo等,2009;Ashforth等,2016),而且能有效降低创业者的回溯偏差和误差,弥补了以往截面数据的不足,非常适合学者开展关注现象动态性与个体内差异、捕捉人们即时情绪体验的研究。本文借助体验抽样法,探究创业团队认同的动态变化对创业协同效率的影响,有效弥补了以往研究的不足。

第三,本研究响应了国外学者Ashforth等(2008)以及国内学者栾琨和谢小云(2014)等的号召,从实证角度探究团队认同的“阴暗面”,突显了创业团队认同的两面性。研究结论证实了创业团队认同的双刃剑效应,并通过社会认同理论的归属感和同一性视角得以充分解释,丰富了前人对团队认同的研究,深化了对认同的理解,启发学者们做进一步的思考。

第四,揭示了创业团队认同对创业协同效率的影响机制,发现创业努力中介创业团队认同与创业协同效率之间的非线性关系,丰富了创业努力的相关研究。国外有关创业努力的研究已经在AMJ、JAP和JBV等顶级期刊有多篇论文发表(Foo等,2009;Gielnik等,2015;Uy等,2015),而国内学者在创业努力的研究上刚刚起步(李纪珍和李论,2018)。本文深入探究创业努力在创业团队认同与创业协同效率非线性关系间发挥的中介作用,有助于学者围绕创业努力进一步开展更丰富的研究。

最后,本文指出创业努力影响创业协同效率的边界条件,表明反馈倾向特质能显著增强创业努力与创业协同效率间的正向关系。通过探究影响创业协同效率的可控因素,既深化了学者们对创业效率的理解(韩炜等,2013),也为创业团队提高协同效率提供参考。

(三)管理启示

本文研究对管理实践也有重要启示。具体来说,有以下几点:

第一,认识到创业团队认同的双刃剑效应,即适度的团队认同最重要。一味地提高创业者对团队的认同,会使得创业者强化外群体偏见,不利于创业团队内部不同观点的涌现与交锋,不利于组织的改革与创新,最终负向影响创业协同效率。因此,创业者及其团队之间,不应过分求同,要形成“百花齐放百家争鸣”的局面,为改善创业协同效率而努力。

第二,鼓励创业者为了自己的梦想而努力拼搏,激发创业者激情,提升创业努力水平。研究表明,创业者付出的时间和精力能正向促进创业协同效率的提高,“有付出就会有回报”。创业者要想提高办事的效率,就必须流下足够的“汗水”,通过鼓舞创业者的斗志,传递积极乐观的情绪,培养天道酬勤的集体价值观,使得创业者积极主动地为实现人生理想而努力,进而提高创业协同效率。

第三,积极培养创业者的反馈倾向特质。反馈倾向作为一种准特质,能显著地增强创业努力与创业协同效率之间的正向关系。因此,创业者在创业过程中投入大量时间和精力的同时,也应敞开心扉,记住兼听则明的道理,意识到反馈的重要性与必要性,虚心聆听别人的建议与意见,积极处理同伴的反馈,从而找准努力的方向,迅速改善创业协同效率。

(四)研究局限与未来方向

本文也有一定的局限性。首先,所有的量表均改编自国外的成熟量表。虽然作者遵循了严格的回译法以保证题项的科学性与简洁性,但量表毕竟不是针对中国情境开发,难免有不足之处。其次,由于主观数据均是通过创业者自我报告的方式获取,可能引起共同方法偏差。本文运用的Harman单因素检验法表明共同方法偏差在可接受的范围内。虽然有学者指出通过多次不同时间节点的收集和将个体内方差与个体间方差相区分,理论上有效降低了共同方法带来的偏差(Beal,2015),且共同方法偏差在体验抽样法中可能会被夸大(Uy等,2010),但未来研究者可以考虑通过自评与他评相结合等方式开展深入研究,比如采取客观的方式度量创业协同效率。第三,本文仅面向创业者开展为期一个月的动态追踪。考虑到创业过程的持续性,未来学者们可以在不干扰创业者的前提下,适当延长观察的窗口期,如两个月或三个月等,从而提升样本数据的代表性。第四,本文指出并证实了创业努力对创业团队认同和创业协同效率间非线性关系的中介效应,而之前的文献大部分将创业努力视为因变量或自变量开展研究(Foo等,2009;Gielnik等,2015;Uy等,2015;Treffers等,2016;Stephan,2018),本文的发现进一步丰富了学者对创业努力的认识,同时也号召学者对创业努力的中介作用开展更为丰富的研究。最后,影响创业协同效率的因素可能具有多样性,本文只是立足于创业团队认同角度,探究了其对创业协同效率的倒U形影响,未来研究可以探究更多的创业团队心理特征对创业协同效率的影响。

① 个体内变量为模型第一层,个体间变量为模型第二层,由于样本数不同,分别作因子分析,本文对个体间变量也进行了因子分析,结果表明反馈倾向的聚合效度和区分效度均良好,如有兴趣了解,可联系通讯作者。

② 限于篇幅有限,本文未展示创业团队认同、创业协同效率和创业努力的动态变化图示,三幅动态变化图示均展示出核心变量在一个月的追踪期内发生重要变化,如有兴趣了解,可联系通讯作者。

③ Aguinis H,Gottfredson R K,Culpepper S A. Best-practice recommendations for estimating cross-level interaction effects using multilevel modeling[J]. Journal of Management,2013,39(6):1490-1528.

| [1] | 陈建安, 曹冬梅, 陶雅. 创业认同研究前沿探析与未来展望[J]. 外国经济与管理, 2015(12): 30–43. |

| [2] | 程江. 创业团队异质性对创业绩效的影响研究综述[J]. 外国经济与管理, 2017(10): 3–17. |

| [3] | 高洋, 叶丹, 张迪宣, 等. 东北老工业基地创业孵化器运行效率[J]. 科学学研究, 2019(7): 1295–1305. |

| [4] | 韩炜, 杨俊, 包凤耐. 初始资源、社会资本与创业行动效率——基于资源匹配视角的研究[J]. 南开管理评论, 2013(3): 149–160. |

| [5] | 李纪珍, 李论. 压力是动力还是阻力: 创业努力和创业者自我效能的影响[J]. 科学学与科学技术管理, 2018(11): 101–112. |

| [6] | 李宁, 李论, 李纪珍, 等. 创业者的压力、情绪与创业努力——基于体验抽样法的实证研究[J]. 技术经济, 2017(6): 46–52. |

| [7] | 栾琨, 谢小云. 国外团队认同研究进展与展望[J]. 外国经济与管理, 2014(4): 57–64. |

| [8] | 吴波, 李东进, 张初兵. 消费者努力研究述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2015(9): 68–79. |

| [9] | 徐珺, 尚玉钒, 宋合义. 上级发展性反馈与创造力: 一个被调节的中介模型[J]. 管理科学, 2018(1): 69–78. |

| [10] | 杨婵, 贺小刚, 贾植涵. 非生产性投入改进了新创企业的经营效率吗?[J]. 外国经济与管理, 2019(1): 57–72. |

| [11] | Anseel F, Beatty A S, Shen W, et al. How are we doing after 30 years? A Meta-analytic review of the antecedents and outcomes of feedback-seeking behavior[J]. Journal of Management, 2015, 41(1): 318–348. |

| [12] | Ashforth B E, Schinoff B S, Rogers K M. “I identify with her,”“I identify with him”: Unpacking the dynamics of personal identification in organizations[J]. Academy of Management Review, 2016, 41(1): 28–60. |

| [13] | Beal D J. ESM 2.0: State of the art and future potential of experience sampling methods in organizational research[J]. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2015, 2: 383–407. |

| [14] | Cardon M S, Post C, Forster W R. Team entrepreneurial passion: Its emergence and influence in new venture teams[J]. Academy of Management Review, 2017, 42(2): 283–305. |

| [15] | Cardon M S, Wincent J, Singh J, et al. The nature and experience of entrepreneurial passion[J]. Academy of Management Review, 2009, 34(3): 511–532. |

| [16] | Dahling J J, Chau S L, O’Malley A. Correlates and consequences of feedback orientation in organizations[J]. Journal of Management, 2012, 38(2): 531–546. |

| [17] | de Stobbeleir K E M, Ashford S J, Buyens D. Self-regulation of creativity at work: The role of feedback-seeking behavior in creative performance[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(4): 811–831. |

| [18] | Fisher C D, To M L. Using experience sampling methodology in organizational behavior[J]. Journal of Organizational Behavior, 2012, 33(7): 865–877. |

| [19] | Foo M D, Uy M A, Baron R A. How do feelings influence effort? An empirical study of entrepreneurs’ affect and venture effort[J]. Journal of Applied Psychology, 2009, 94(4): 1086–1094. |

| [20] | Gielnik M M, Spitzmuller M, Schmitt A, et al. “I put in effort, therefore I am passionate”: Investigating the path from effort to passion in entrepreneurship[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(4): 1012–1031. |

| [21] | Klotz A C, Hmieleski K M, Bradley B H, et al. New venture teams: A review of the literature and roadmap for future research[J]. Journal of Management, 2014, 40(1): 226–255. |

| [22] | Linderbaum B A, Levy P E. The development and validation of the Feedback Orientation Scale(FOS)[J]. Journal of Management, 2010, 36(6): 1372–1405. |

| [23] | Murnieks C Y, Mosakowski E, Cardon M S. Pathways of passion: Identity centrality, passion, and behavior among entrepreneurs[J]. Journal of Management, 2014, 40(6): 1583–1606. |

| [24] | Schmitt A, Rosing K, Zhang S X, et al. A dynamic model of entrepreneurial uncertainty and business opportunity identification: Exploration as a mediator and entrepreneurial self-efficacy as a moderator[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2018, 42(6): 835–859. |

| [25] | Stephan U. Entrepreneurs’ mental health and well-being: A review and research agenda[J]. Academy of Management Perspectives, 2018, 32(3): 290–322. |

| [26] | Uy M A, Foo M D, Aguinis H. Using experience sampling methodology to advance entrepreneurship theory and research[J]. Organizational Research Methods, 2010, 13(1): 31–54. |

| [27] | Uy M A, Foo M D, Ilies R. Perceived progress variability and entrepreneurial effort intensity: The moderating role of venture goal commitment[J]. Journal of Business Venturing, 2015, 30(3): 375–389. |

| [28] | Wang M, Burlacu G, Truxillo D, et al. Age differences in feedback reactions: The roles of employee feedback orientation on social awareness and utility[J]. Journal of Applied Psychology, 2015, 100(4): 1296–1308. |