2020第42卷第10期

2.上海大学 经济学院,上海 200444

2.School of Economics,Shanghai University,Shanghai 200444,China

破坏性创新(disruptive innovation)概念最早溯源于经济学家熊彼特(Schumpeter,1942)提出的创造性破坏(creative destruction)这一术语。熊彼特在《资本主义、社会主义和民主》(1942年,第83页)中指出:新市场的开拓,无论是国外还是国内,从手工作坊到美国钢铁等企业的发展,都说明了相似的工业突变过程,这种创造性破坏的过程构成了资本主义的发展事实,即创造性从内部不断地改革经济结构,不断地摧毁旧的和不断地创造新的经济结构。熊彼特的这一变革性思想影响了很多早期创业和创新理论,其中之一就是克里斯坦森(Clayton Christensen)的破坏性创新理论。克里斯坦森与约瑟夫•鲍尔(Joseph Bower)于1995年在《哈佛商业评论》(HBR)上发表的Disruptive technologies:Catching the wave一文中提出“破坏性技术”概念;随后,克里斯坦森在1997年出版的《创新者的窘境》(The Innovator’s Dilemma)一书中,以及此后他撰写或合著的一系列文章和专著中,进一步阐述和发展了破坏性创新的理论内涵。克里斯坦森长期研究破坏性创新理论,而且他的理论研究与实践问题始终处于相互对话的状态,这种对话也逐渐丰富了他的破坏性创新概念。可以说,破坏性创新的理论发展思路在很大程度上缘于克里斯坦森这种问题导向性的理论与实践的对话,并由此产生了具体的破坏性创新的思想观点,提出了破坏性创新理论的具体内容。他认为破坏性创新涉及很多内容,但其核心内容需要符合四项基本标准:(1)初始目标关注低端市场或全新市场(Christensen等,2004;Govindarajan和Kopalle,2006;Christensen等,2015);(2)虽然在主流市场消费者所重视的属性上不如现有产品或技术,但能够在目标市场消费者所看重的属性上满足其需求(即“足够好”,例如更便宜、更简单、更小并且通常更便于使用)(Bower和Christensen,1995;Christensen,1997;Huesig等,2014);(3)不沿着现有的技术轨迹发展(Christensen,2000;Christensen等,2004;Bergek等,2013);(4)破坏性创新会不断提升所提供的产品或服务的主流属性直至满足主流市场消费者的需要,因而是一个逐步向主流市场渗透的过程(Christensen等,2004;Lindsay和Hopkins,2010;Christensen和Raynor,2013;Christensen等,2015)。可见,克里斯坦森所创立的破坏性创新理论,其实描述的是两类具有不对称能力和资源的企业之间如何博弈的问题。弱者必须依靠创新才能颠覆强者,问题的关键是:如何才能颠覆?按照克里斯坦森的理论推论,新进入者必须选择与在位者差异化的客户群,而且需要用新技术来生产产品。如果选择低端客户,就叫做低端客户破坏策略;如果选择新的潜在消费者,则是新市场破坏策略。

近年来,虽然破坏性创新的相关研究取得了很大的成就,但也存在大量的误解。一个重要的原因是创业者们对原著中破坏性创新的一般原理了解不足,很多创业者模模糊糊地觉得破坏性创新是个好模式,似乎一破坏就创新,一创新就距离成功不远了。但对一些问题,例如,如何实现破坏?实践中的障碍是什么?需要在什么条件下才能产生具体的运作方案和商业模型?这些方案和模型的理论支持是什么?等等,却思考得不够深入。理论认识的不足导致了很多对破坏性创新理论的误解。此外,破坏性创新理论是一个动态发展的理论,除了其早期建立的破坏性创新的基本原理,近年来,克里斯坦森在深入考察企业实践的基础上,进一步解释了基于破坏性创新理论的持续型创新(sustaining innovation)、市场创造型创新(market creating innovation)和效率型创新(efficiency innovation),并为如何应用这些创新模式提供了新的思路。为了更好地认识和理解克里斯坦森的破坏性创新理论,本文试图基于原著,介绍和评析克里斯坦森破坏性创新理论的起源、内容和演进逻辑,纠正目前对于克里斯坦森破坏性创新理论的误解,以及在数字时代的背景下思考破坏性创新理论的发展方向和实践问题。

二、克里斯坦森的学术生涯与实践经历克莱顿•克里斯坦森(Clayton M. Christensen),美国哈佛商学院教授,任职于哈佛商学院总经理及技术与运营管理部。他在企业创新方面的深入研究和独到见解使他被誉为全球最具前瞻性的创新专家和全世界最著名的商业思想家之一。他在20世纪90年代出版的《创新者的窘境》一书中首次提出闻名世界的“破坏性创新”(也有翻译为颠覆性创新)理论。近二十多年来,他的破坏性创新理论被许多企业管理者奉为圭臬,其本人也因此享有“破坏性创新之父”的美称。比尔•盖茨、史蒂夫•乔布斯、杰夫•贝索斯等全球科技巨头,均曾表示自己受到了克里斯坦森教授的破坏性创新理论的深刻影响。克里斯坦森教授一生助人无数,他的人生态度几乎可以用几个词来概括:心中有信仰与目标,始终谦虚好学,执着地为实现认定的目标努力前行。2020年1月23日,大师与我们再见了,留下的是被誉为21世纪初最有影响力的创新管理理论。

克里斯坦森教授1952年4月6日出生于盐湖城一个普通家庭,是一名虔诚的摩门教徒。克里斯坦森教授身高2米,是牛津大学篮球队的主力,但由于家族遗传,他是I型糖尿病患者,常年靠胰岛素维生,后来又饱受中风和胰腺癌的困扰,但他从不抱怨命运。克里斯坦森教授在获得学士学位前曾在韩国度过了两年的传教生涯,他的国际化的人生经历和后来的管理实践经历让他始终没有采用自然科学的研究思路研究创新管理理论,而且相信很多管理原理来自于管理实践。他的宗教信仰,有可能影响到他“拼搏”“谦逊”的人生态度。从韩国回到美国后,他于1975年在杨百翰大学获得经济学学士学位,并获“最佳毕业生”称号;1977年在牛津大学获得经济学硕士学位,并获得“罗德学者”称号;1979年在哈佛商学院以优异成绩获得MBA学位。克里斯坦森毕业后在波士顿咨询公司担任顾问和项目经理;1984年,他与几位麻省理工学院教授共同创办了CPS,这是一家高科技制造公司;1992年,他重返哈佛商学院,在获得DBA学位之后留校任教。1997年,还是哈佛商学院助理教授的克里斯坦森出版了《创新者的窘境》,创造性地提出了“破坏性创新”概念。具备破坏性的创新技术简单、方便又便宜,即使是规模较小、资源较少的公司也能够利用它成功挑战大型企业。其本人也因此享有“破坏性创新之父”的美称。克里斯坦森关于破坏性创新的著作,除了《创新者的窘境》(Christensen,1997)之外,还有《你要如何衡量你的人生》(Christensen,2010)、《创新者的基因》(Dyer等,2011)、《创新者的解答》(新版名称,老版本中文名为《困境与出路》)(Christensen和Raynor,2013)、《创新者的任务》(Christensen等,2016)等。这些经典著作构成了克里斯坦森教授创新理论的框架。其中,《你要如何衡量你的人生》被《福布斯》杂志誉为“21世纪生命哲学的力作”。《创新者的解答》向读者展示的是如何运用理论来帮助我们开展创新实践,是一本创新实践的理论指南。在克里斯坦森离世之前的最后几年,他不断地深入公司企业,在他原来的破坏性创新理论的基础上归纳出三种新的创新模式:市场创造型创新、持续型创新、效率型创新(本文称之为MSE创新模式),这进一步体现他将理论与实践有机结合推动破坏性创新理论发展的努力。

克里斯坦森的人生目标是帮助企业家/创业者,并与他们一起向社会无私奉献自己的潜能,正如他在《如何衡量你的人生》中所说的:虽然许多人可能通过统计数据来衡量生活,例如获得奖励的数量或银行中积攒的美元等,但我开始明白,真正影响我生活的指标是我能够一个接一个地帮助企业和创业者,这才是衡量我生活的重要指标(Christensen,2010)。克里斯坦森的学术生涯与实践经历几乎同时呈现出他的理论贡献与他作为学者的优秀人品,以及把一个很复杂的学者使命的问题很简单地告诉大家,即为企业家/创业者提供思路和解决实际问题,从而体现出管理理论本身的价值。克里斯坦森无疑是这方面的典范,但在克里斯坦森生前的最后几年,他对坊间关于破坏性创新的诸多误解多次表示惊讶,他也没有预料到破坏性创新以前所未有的速度成为广泛流行的概念(Maslach和Schaufeli,1993),相当一部分企业家/创业者尽管并没有真正理解这个理论,但记住或喜欢上了这个概念。因此他一再强调认识和掌握理论的重要性,他生前最后发表的一篇重要文章(Christensen等,2019c)是关于破坏性创新的理论性研究综述,可见在他心目中理论对于研究者和管理者/创业者是何等重要。

三、重温破坏性创新1995年,哈佛商学院助理教授克里斯坦森提出了破坏性技术这一概念,后来延伸为破坏性创新理论。克里斯坦森进入哈佛大学认识了很多优秀的人,经过多年的观察,他发现很多优秀的人并不能取得事业上的成功,相反很多天资愚钝的人却能够取得杰出的成就。他开始思考这背后的原因。这个思考也直接引发了他后续有关企业创新的一系列研究。在商场上,克里斯坦森教授也发现类似的现象,即很多优秀而强大的在位者(incumbent)在竞争中常常被那些实力弱小的新进入者(new entrant)所颠覆,而当这个颠覆者成为在位者时,类似的一幕又会重新上演(Christensen,1997)。克里斯坦森的破坏性创新理论,解释了后发的非主流市场企业是如何提供被他称为破坏性技术(或创新)来取代现有主流市场企业的。后发的非主流市场企业提供的创新内容往往在功能或性能方面不如现有主流市场企业的产品和服务,但这些产品或者服务比现有主流市场企业的产品和服务更便宜或更容易获得。由于这些基于低端或一定程度上被现有主流市场企业忽略的创新产品的切入点是吸引那些被现有市场主导企业过度服务或忽视的客户群体,后发的非主流市场企业往往有机会进入现有主流市场企业的市场环境。在现实中,尽管市场在位者有可能提供类似的产品或服务来防范后发非主流市场企业,但这样做将蚕食其在主流市场上的盈利产品(Christensen等,2015)。面对这一创新困境,现有主流市场企业往往会忽略后发非主流市场企业及其创新(Danneels,2004;Christensen等,2018)。然而,随着时间的推移,后发非主流市场企业的创新性会逐渐提高,并拥有比现有产品或服务更便宜或更易获得的性能(Christensen等,2015)。这时候主流客户就会转向这种更便宜或更容易获得的替代产品或服务(Christensen等,2006),这就是基于从非主流市场或潜在市场进入的破坏性创新的发展动因。

克里斯坦森的破坏性创新理论受到了熊彼特“创造性破坏”的启发,但是二者的关注重点是不同的。熊彼特没有发展出一套完整的创造性破坏经济学理论,他在《资本主义、社会主义和民主》(Schumpeter,1942)仅仅用了6页的篇幅来论述“创造性毁灭的过程”,他把资本主义描述为“创造性毁灭的常年狂风”(gale of creative destruction)。熊彼特认为,创新是一个不确定的、不可预见的、非因果的、非目的的过程。因此,熊彼特的创造性破坏只在语言上表现出与进化经济学相近的旨趣,它从根本上没有对创造性破坏的结果给出确定性的答案,他认为只有时间和市场进程的发展才能告诉和表明最终结果。创造性破坏可以有很多不同的形式,熊彼特没有明确指出这些形式是什么。而克里斯坦森回答了创造性破坏是如何运作的问题。他的答案是:创造性破坏是通过破坏性创新来实现的。克里斯坦森不仅想知道创造性破坏是如何起作用的,而且有兴趣告诉公司和管理者他们可以做些什么来触发和管理它。在研究的后期阶段,他还希望能够预见哪些类型的创新会破坏或扰乱市场进程。克里斯坦森区分了“低端破坏”和“新市场破坏”,前者针对的是不需要高端市场客户所看重的全部性能的客户,后者的目标客户是那些现有企业之前无法满足的需求(Christensen,1997)。当产品改进的速度超过了客户采用新性能的速度时,就会出现“低端中断”。因此,在某些时候,产品的性能超出了某些客户的需求段。在这一点上,破坏性技术可能进入市场,提供的产品性能低于现有产品,但超过了某些细分市场的要求,从而在市场上站稳脚跟,再向高端市场进军,关注更具吸引力的客户。在经历了多次这样的遭遇之后,现任者被挤进了比以前服务的更小的市场。最后,破坏性技术满足了利润最高的部门的需求,并将老牌公司赶出了市场。当一种产品适合于一个新市场或新兴的细分市场,而该细分市场不是由该行业现有的企业提供服务时,就会出现“新市场中断”。克里斯坦森将破坏性创新完整定义为:由技术推动者提供的产品或服务最初扎根于低端市场的过程(这些产品通常更便宜、更容易获得),然后他们持续地转向高端市场,最终取代竞争对手(Christensen,1997)。他认为,破坏性创新并不是简单的突破性创新,而是在显著地改变企业经营方式的基础上,提供了简单、可获得、可负担得起的产品和服务(Hang等,2010)。这些产品和服务通常在一开始看起来很普通,但随着时间的推移,它们有可能改变一个行业(Dyer等,2011)。

在管理现实中,不少管理者/创业者理解的破坏性创新与克里斯坦森并不完全一致。那么如何在实践中应用破坏性创新呢?克里斯坦森教授在他的著作《创新者的解答》中提出,开始应用破坏性创新之前,你需要仔细分析面前的三块试金石:首先,评估是否具备一个新市场破坏的可能。是否存在这样的人群,他们过去由于缺乏资金、技术或设备来完成某项事情,而要么完全不做某事,要么必须花钱请人来帮其完成某事?为了使用产品或服务,消费者是否必须到一个不方便的集中的地点获得自己想要的东西?其次,考察是否具备低端破坏的可能。在低端市场是否存在乐意以较低价格购买性能较差产品的顾客?市场需求容量多大?为了争夺低端市场,可否创造一个能以折扣价格获取可观利润的商业模式?成功可能性有多大?最后,评估这项破坏性创新的胜算如何。该项创新是否对行业内的所有重要市场现存者都具有破坏性?如果对于行业中一个或多个重要的市场在位者而言,该项创新更具有维持性,那么成功的机会将更多倾向于在位者而不是进入者(Christensen和Raynor,2013)。

特别需要注意的是,破坏性创新策略是用新技术瞄准低端或全新市场开展竞争的行动,而这种行动未必就能保证成功,还需要考察产业环境。上述三类问题其实是让企业家结合自身的实际情况,判断产业环境具备什么特点。只有具备相应的特点,采取破坏性创新策略的胜算才会高。然而,在这些年破坏性创新的运用方面,很多国家(包括中国)存在滥用的现象,其延伸和应用远远超出克里斯坦森的预期(Maslach和Schaufeli,1993)。一些创业者/管理者认为,一个产业的震荡、成功企业曾经遭受的重大挫折等都可以被称作破坏性创新,很多人在使用破坏性创新概念时显得随心所欲(陈卉等,2019)。在学术界,近年来关于破坏性创新理论的争论不断,但相关的实证研究很少进行理论论证,而是侧重于案例分析。也有研究者质疑破坏性创新理论所依据的理论假设、研究中的抽样方法和支持证据的有效性以及理论的预测能力。针对这些批评与质疑,克里斯坦森和他的同事近年来也对破坏性创新理论做了一些补充(Christensen,2006;Christensen等,2015),比如扩大了破坏的定义,将除了破坏性技术创新之外的其他内容,包括创新的商业模式和产品纳入了破坏性创新的概念(Hwang和Christensen,2008;Christensen等,2006)。有一些争论,如苹果的iPhone或Uber是不是破坏性创新,最初并没有明确的回答。克里斯坦森自己也认识到当今市场上的多种破坏模式。例如,特斯拉和苹果等公司通过推出一款高端产品,然后迅速提升其吸引力,以吸引越来越挑剔的市场,从而实现了市场破坏;又如,谷歌地图等其他破坏性的竞争对手,通过迅速地引入一项全新的技术使得它的改进轨迹变得陡峭,以至于现有的公司没有机会保护自己。针对上述情景,克里斯坦森认为:“破坏性理论是一种竞争反应理论。破坏是一个过程,而不是一个结果,创新只能是相对于其他事物的破坏。在过去的20年里,我们意识到我们需要更多的理论来解释正在发生的事情。”(Christensen,2006;Denning,2016)

通过上述克里斯坦森自己的思考、他与学术研究者的对话,以及他与管理实践者的对话可以发现诸多问题,例如把破坏性创新与改变一个产业竞争格局的任何突破混为一谈,归根结底是由于不同的创新类型需要不同的战略方法。换句话说,我们从成功的破坏性创新者或破坏性创新的反对者那里所获得的经验并不能适用于市场变幻中的所有公司。如果管理者一知半解地使用破坏性创新这个术语,不理解该理论的基本模式和二十多年来的发展历程,那么管理者/研究者很有可能会张冠李戴,长此以往,破坏性创新的理论研究与实际应用都无法实现其真正的价值(Christensen等,2006;Christensen等,2015;Garcia等,2015;Pisano,2015)。破坏性创新理论作为一种规律,既可以给在位者,也可以给新进入者,还可以给投资人,甚至可以给政府部门以启示,但是针对不同类别的主体,对策建议肯定有所差异。进而言之,即使都是新进入者,不同企业的资源条件也会有差异,具体的对策也应该有所不同。因此再好的理论也不能替代决策者自己的思考和判断。正如克里斯坦森所说:“我只能教你如何想,不能教你如何做。”企业咨询的经验也告诉我们,好的咨询师不是提供解决问题的具体操作方法,而更像是一个苏格拉底式的教练,给出思考问题的角度,并不断与其反诘互动,帮助客户自己发现答案。研究者只能做具体的现场知识的“助产婆”,而不可能代替问题主体生产出这些知识。当然,在商业实践中,所有的研究一定是以解决问题为导向的。这也是破坏性创新理论的魅力所在,立足实践场景,站在问题主人(可能是你的上级、客户等)的角度去思考,他们应该如何顺应你所发现的规律,并结合自身实际情况采取破坏性创新行动。同样,对于研究者来说,只有尽量采取“上帝视角”,跳出利益束缚,才能逼近真理;只有回归“俗人心态”,从利益相关者角度思考对策,才能让研究变得有用并创造价值。上述认识和回顾对于进一步理解破坏性创新理论,并将其用于指导创新管理实践具有重要的现实意义。

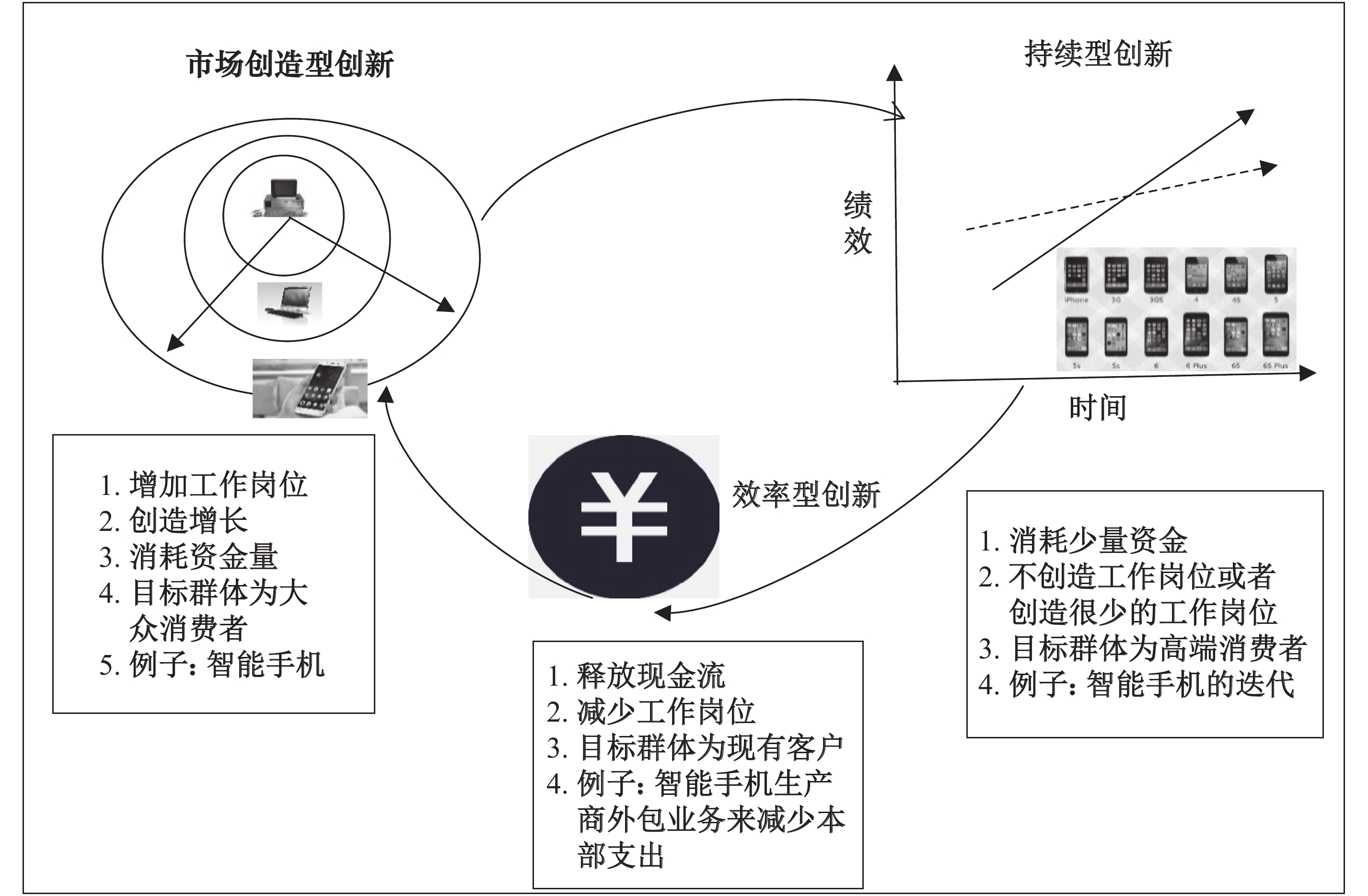

四、MSE创新模式破坏性创新理论是一个动态发展的理论,推动克里斯坦森创新理论发展的不外乎三种力量:一是克里斯坦森自己的思考,二是他与学术研究者的对话,三是他与管理实践者的对话。在克里斯坦森去世前的那些年,他基于早期建立的破坏性创新基本原理,不断深入考察公司企业,进一步解释破坏性创新理论的新发展,区分了市场创造型创新、持续型创新和效率型创新三种创新模式,并为如何在创新实践中应用这些创新理论提供了思路。他将这三种有关经济增长的创新模式作为破坏性创新理论的补充和延伸,并认为“破坏”的概念与“增长”是紧密相连的。克里斯坦森后期的观点与前期的不同之处在于,前期主要基于破坏性创新理论的基本原理,从初始目标关注低端市场或全新市场再到增长的过程,而后期的“破坏”和“增长”侧重于通过“破坏”颠覆现有技术实现增长的模式。克里斯坦森自2014年开始比较多地解释和深入研究了市场创造型创新、持续型创新和效率型创新三种不同类型的创新模式,着重强调创新在经济增长中的作用,并进一步结合破坏性创新基本原理解释了这三种创新模式。

(一)M-创新模式

M-创新模式,即市场创造型创新(market creating innovation)。它是从根本上降低产品的价格或者改变商品复杂的功能属性,革新现有产品和服务,从而创造新的消费者阶层或新市场,为企业创造增长的创新(Mezue等,2015)。目前学界关于商业模式和破坏性创新的研究与克里斯坦森的市场创造型创新密切相关。市场创造型创新具有破坏性,它致力于改造在过去只有一部分人才能接触到的复杂和昂贵的产品,将它们转变为价格合理、易于使用的产品,以便更多的人能够拥有和使用它们(Christensen等,2019a)。市场创造型创新能够创造就业机会,因为这类创新需要越来越多的人来制造、分销、销售这些产品;市场创造型创新还利用资本来扩大产能,为应收账款和存货融资,这些是企业增长的来源(Christensen等,2019b)。市场创造型创新的例子如美国Venmo等线上交易工具,它将以前只有大公司才能使用的信息技术转变成连小公司都能负担得起的东西。克里斯坦森近年来也将这种创新形式称为“赋能型创新”(empowering innovation),国内学者在翻译他的著作《繁荣的悖论》时也将市场创造型创新译为“开辟式创新”(陈劲等,2020)。比较市场创造型创新的定义与最初的破坏性创新定义,尽管有差别,但两者非常相似。市场创造型创新涵盖了克里斯坦森最初提出的低端市场进入的破坏性创新,由于它让产品和服务变得足够便宜,因此能够吸引新的顾客群体。有关市场创造型创新的解释也是侧重于说明产品或服务如何吸引市场或细分市场,通常是因为从主流、盈利的市场或细分市场的角度来看,这些市场或细分市场在经济上对现有市场上的主流企业没有吸引力,因为破坏性创新提供的解决方案无法解决其问题(Raynor,2011)。克里斯坦森(2014)的文章“The Power of Market Creation:How Innovation Can Spur Development”虽然并未提及破坏性创新,但文章中市场创造型创新的概念与所举的例子被很多人解释为破坏性创新的补充。

(二)S-创新模式

持续型创新(sustaining innovation)是克里斯坦森近年来经常在大学和企业分享的主题。这与他最初在《创新者的窘境》里提出的持续型创新的概念相同,在其2014年HBR的经典文章《资本家的窘境》(The capitalist’s dilemma)中,他也将持续型创新称为“性能改进型创新”(performance-improving innovation)(Christensen和Van Bever,2014)。这种创新旨在改善现有产品,用新的更好的产品替换旧产品,因此,它不一定着眼于创造新的市场,而在于开发拥有更高价值和更多机会的现有市场(Christensen,1997)。克里斯坦森认为持续型创新的目标群体是要求更高、性能比以前更好的高端客户。有些持续型创新体现了公司在逐步改进产品的性能和服务质量,还有一些持续型创新是突破性的,超越了竞争产品,它们在经济中的作用是使“好的产品更好”(Hwang和Christensen,2008)。因此,持续型创新在经济中非常重要,因为它们提高了利润率,使市场保持竞争力和活力(Kenagy和Christensen,2002)。近年来,克里斯坦森指出持续型创新常常通过增加吸引一些最挑剔的客户的功能来改进市场上现有的产品和服务(Mezue等,2015)。持续型创新可以提高营利能力,并通过价值提升来增加营收,然而,持续型创新创造了一种零和局面,它们通常不会通过新消费来创造增长,也不会创造就业。目前我们看到的创新类型大多是持续型创新,例如最新版华为或苹果智能手机相对于之前版本的改进,即用新的更好的产品去替代旧产品的创新。持续型创新对资本利用的影响是中性的,尤其是在疫情等不确定商业环境下,持续型创新对于企业的生存与发展具有特别重要的意义。

(三)E-创新模式

克里斯坦森近年来一再强调的是效率型创新。他曾多次表示:“我们在早期的破坏性理论中忽略了效率型创新(efficiency innovation)。”(Denning,2016)效率型创新可以简单地表述为用更少的钱做更多的事,即公司以更低的价格向目标客户出售更完备、更成熟的产品或者服务,包括通过破坏性的方式获得主导地位(Mezue等,2015)。效率型创新降低了生产和销售现有产品和服务的成本,有助于公司降低高质量产品的价格,这对于数字时代的企业管理非常重要。但效率型创新并不侧重于经济增长,它是一种比较微观的创新模式,重点是试图使事情做得更有效率,它可以使自由现金流最大化,但它有可能使增长速度变慢,进而影响甚至减少就业。很多发达国家的企业对经济增长的影响集中体现在效率型创新,但这样的创新往往不会带来经济增长,反而会消除增长。效率型创新通常是流程创新,关注产品的生产方式,而不是产品的销售对象。效率型创新可以使一家公司更赚钱,最重要的是,可以释放现金流。外包是效率型创新最常见的例子之一,当一家公司决定将其业务的任何部分转移到成本较低的地区时,它就是在进行效率型创新。再如沃尔玛对百货商店造成的影响,它使零售效率大大提高,使百货商店无法及时作出反应,但从增长的角度看,导致净就业岗位减少。从管理实践来看,有效应用效率型创新往往可以使利润增加,并利用这些钱进行再投资,从而形成循环(Flavin和Quintero,2018)。但这一循环周期也可能减少对长期的、潜在的破坏性创新的研发投资,从而降低整体经济增长和就业创造(Mezue等,2015)。克里斯坦森认为,这正是美国面临资本主义困境的地方,一些企业衡量事物的方式有问题,因此导致做有意义的事情往往没有办法得到有意义的结果(Christensen和Van Bever,2014)。

M-创新模式、S-创新模式和E-创新模式这三种与增长有关的创新和破坏性创新的区别与联系,本文用表1来表述。持续型创新是克里斯坦森最早在《创新者的窘境》中提出的一种改善产品和提升服务的创新类型,这种创新类型占据了市场创新类型的绝大多数。但是这种创新类型不具有破坏性,仅仅是对既有产品的“修补”,它让好的产品更好。这类创新与熊彼特的创造性破坏或破坏性创新的模式相比显得比较温和,因为它不是从根本上采用破坏性技术进行创新来对产品进行颠覆,因此这种类型创新的实现周期较短。并且持续型创新因为具有替代性,只能提供少量的工作岗位,甚至不能产生新的工作岗位,所以不能带来增长,也不会增加就业(Si等,2020)。市场创造型创新是三种创新类型中最类似于破坏性创新的一种创新模式,它涵盖了克里斯坦森最初提出的低端市场创新,面对的目标群体是绝大多数不能支付昂贵产品和服务的普通大众。因为市场创造型创新是从根本上进行颠覆,如建设新的基础设施,尝试新的商业模式,采用破坏性技术等,所以这类创新的实现周期较长,它们通常会由于启用新的商业模式等产生全新的产业、新的就业机会和新的经济增长(Si等,2020)。相比之下,效率型创新是克里斯坦森最初在破坏性创新理论中并没有关注的一种创新类型。虽然它与破坏性创新不同,但是因为这种创新能有效地提高生产率,所以也具有破坏性特征,并且能够在短时间内创造大量的现金流。然而,这种创新与增长的关系不显著,也不能增加就业。

| 与增长有关的创新 | 是否与破坏性创新有关 | 是否具有破坏性 | 是否等同于破坏性创新 | 实现周期 | 能否带来

增长 |

能否增加

就业 |

| 持续型创新 | 是 | 否 | 否 | 相对较短 | 否 | 否 |

| 市场创造型创新 | 是 | 是 | 非常相似 | 相对较长 | 是 | 是 |

| 效率型创新 | 否 | 是 | 否 | 相对较短 | 否 | 否 |

在理想情况下,这三种创新可以在一个良性循环系统中运行。本文用图1中的MSE模型来表述这三种创新模式在经济增长中的作用。市场创造型创新对于经济增长至关重要,因为它创造了新的消费,但是这类创新会消耗大量现金流(Si和Chen,2020);而效率型创新恰好能够在短时间内提供大量现金流,只要市场创造型创新创造的就业机会多于效率型创新消除的就业机会,并且将效率型创新释放的资本重新投资于市场创造型创新,我们就能遏制经济衰退(Denning,2016)。如果能将这三种创新模式结合运用在我们的经济引擎中,那么我们的经济引擎将会成为源源不断的经济增长的发动机(Lepore,2014;Si等,2020)。这为企业和政府管理者如何综合应用这三种创新模式去实现各自的目标提供了启示与途径。

|

| 图 1 MSE模型与经济增长 |

(一)破坏性创新与数字技术

数字技术在短短20年内影响到发展中国家的一半人口,改变了这些国家的市场和社会状况。它通过增强连通性、金融包容性、获得贸易和公共服务的机会,发挥了很好的均衡作用,成为新时代经济与社会发展的重要背景。克里斯坦森创立破坏性创新理论的背景并非数字技术时代,然而,今天数字经济已经成为创新的一道风景线,探索和展望破坏性创新离不开数字技术。由于破坏性创新理论本身是动态发展的(Si和Chen,2020),因此它的核心内容的发展性诠释同样离不开数字技术这一核心变量(Si和Chen,2020;Si等,2020)。例如,破坏性创新理论强调不同于主流技术所提供的并受现有顾客所看重的性能属性(Christensen,1997;Christensen和Raynor,2013)。在数字技术产生之前,这种性能属性可能体现在如VIVO手机所侧重的外形设计;但当数字技术成为手机关键因素后,VIVO手机即使侧重于拍照等独特技术的发展,其外形设计等也必须与数字技术完美结合,才能使产品从开始就吸引看重非主流性能特征的低端或新兴市场的小众客户。然而,随着时间的推移,基于独特数字技术的破坏性创新可能会比主流企业在手机拍照的性能属性上提升得更快,使其在主流市场中也具有竞争力,最终可能入侵甚至取代主流市场的产品。再如,在公共服务领域存在着很多破坏性创新理论所强调的全新市场和潜在市场机会(Christensen,1997;Christensen和Raynor,2013),如果后进入企业经过市场研究确定了新的公共服务项目或产品,通过区块链驱动系统,有可能会使这类新的公共服务产品变得更容易获得和产生更负责任的行为;而且,由于人工智能的援助而减少公共服务中的官僚主义。此外,大数据技术可以支持更具准确性的政策和计划,最终使后进入企业的公共服务项目或产品得到更快的提升,入侵甚至取代主流市场,完成企业破坏性创新的过程。近年来,无论是在发达国家还是在发展中国家,无论是作为市场和创新主体的企业还是政府部门,都在讲数字化转型,与此同时,破坏性创新也成为顶级创新期刊探索数字技术/数字创新的专刊主题,因此可以说破坏性创新理论未来的发展会兼顾创新理论和数字技术。

(二)问题导向性创新理论

破坏性创新是伴随问题而来、由解决问题而生的理论,破坏性创新理论归根结底还是来源于社会实践,并指导人们的实践活动。克里斯坦森认为,理论的价值就在于帮助企业家/创业者开辟一个全新的视角,提出正确的问题(Christensen,2006)。因此,破坏性创新理论研究未来的路在何方?应该说还是在解决管理实际问题,甚至可以说,理论越发展,它的解决实际问题的功能就越强。克里斯坦森的解释是:公司的CEO不重视管理理论的价值,因为与之相关联的词是“理论性的”,暗含着“不实用的”的意思,但理论的的确确是实用的,是可以解决实际问题的。比如,万有引力定律是一条理论,但它是实用的,是可以解决问题的。它能让我们预测出,如果我们在悬崖上一脚踏空,就会掉下去(Christensen和Raynor,2013)。如果将数据与理论相比较,前者反映的是过去,后者则教人如何看到未来。克里斯坦森认为,只有理论才能帮助我们预测未来,进而解决实际问题。就破坏性创新而言,如果说《创新者的窘境》旨在构建一套关于创新的理论,那么《创新者的解答》则是在向我们演示如何使用这套理论。克里斯坦森教授试图通过手把手的示范,运用破坏性创新理论来帮助企业发现在创造新业务时所面临的问题,以及探索和发现答案的方法。

在商业实践中,很少有管理者/创业者不依赖“理论”而决策,只是他们自己很少会意识到自己正在使用理论。克里斯坦森认为,企业家、经理人们在工作生活中难免会接触各种管理思想,这些思想会在实践中得到强化,最后不知不觉在头脑中形成某种心智模型,并被其牵引而采取行动。因此,未来随着破坏性创新的发展,这样的理论功能只有不断加强,才能体现出破坏性创新理论发展的价值。一个相关的问题是,克里斯坦森以及其他管理学者认为,只有优秀的理论,才能够更好地预测未来。而优秀理论的最重要的特点是可以说明在什么样的环境条件下,同样的做法会有什么不同的结果(Christensen和Raynor,2013),这就是克里斯坦森的以环境为基础(circumstance based)的理论。现在我们所处的环境的最大特点是其不确定性,因此,发展中的破坏性创新理论只有能够解释何种行为会导致成功、同时也说明了结果如何随着公司所处的环境变化而改变时,才能证明这一理论具有解决管理实际问题的潜力(Christensen和Raynor,2013;King和Baatartogtokh,2015)。另一个相关的问题是,随着互联网/数字技术的不断发展,各种知识层出不穷,企业家/创业者没有足够的时间学习与思考,导致其决策能力在数字时代复杂多变的环境下得不到显著的提升。如何应对呢?途径之一是阅读经典理论,一方面要深入、完整地阅读原著或原文,另一方面要结合实际问题进行思辨性分析。然而不管是认真地读,还是思辨性地想,最后都要敲开门,唤出其中的价值来面对实际问题。企业家/创业者不再仅仅从事物的各种标签(就是克里斯坦森说的特征)来简单判断,而是回归问题本身作深入分析。这种问题导向的破坏性创新理论功能,今后会不断增强。

(三)破坏性创新融合模式

思考未来破坏性创新路在何方时,一个突出的问题是厘清破坏性创新与突破性创新的关系。两者在起源上都部分来自熊彼特的创造性破坏理论,但破坏性技术/创新(disruptive tech/innovation)和突破性技术/创新(breakthrough tech/innovation)的侧重点是不同的。破坏性创新所提供的产品或服务的属性不断提升直至满足主流市场消费者的需要,从而逐步渗透主流市场(Christensen等,2015;陈卉等,2019);突破性创新通常并不是满足已经存在的需求,而是创造出此前未被消费者意识到的需求。这种新的需求产生了新的行业以及新的竞争者、公司、分销渠道和新的市场行为。突破性创新有两种形式:一是全新技术的全新应用,二是现有技术与知识的全新应用(即杠杆式创新),在产品或生产工艺的实际应用方面取得重大突破。很多研究者对破坏性创新和突破性创新的概念有所混淆和误用,判断上述两种创新形式究竟是否属于克里斯坦森定义的破坏性创新,主要看它们是否满足破坏性创新的识别模型中的四个必要特征。但是,破坏性创新理论是动态发展的,因此,鉴于创新实践的发展与变化,以上两种创新所面临的都是与主流市场之间的竞争,都可以用非对称性理论/模式来解释双方,它们都是基于不连续性技术的创新,因此,破坏性创新与突破性创新这两种创新理论未来很可能会相互融合发展,形成一种混合创新模式,为推动数字经济背景下的破坏性创新理论更贴近解决创新实际问题提供新的思路和问题解决方案。

(四)破坏性创新与社会变化

在过去二十多年,破坏新创新与创业尤其是社会创业相关的研究成果很少,但这方面的实践性社会需求很大,因此是未来研究的方向和机会(Si等,2020)。社会创业是以创新为手段增加社会价值的过程,而不是对现有企业行为的简单复制。社会创业发展的核心源于未被解决的社会问题,因此社会创业可能发生在商业部门、非营利组织和政府机构等多个领域(Austin等,2006)。扩大破坏性创新理论的研究与实践边界在未来有其可行性。事实上,克里斯坦森及其同事都认为,破坏性创新理论的影响已超出了经济和商业的范畴,因此有研究者提出,可否将“破坏性”作为一个解决社会问题的模式,为解决诸如贫穷、医疗服务短缺、文盲及失业等问题提供理论支持(Si等,2015)。也有一些学者提出,可以将破坏性创新与包容性创业创新、BOP理论相结合(Ramani和Mukherjee,2014)。未来这方面的理论发展将拓展破坏性创新理论的适用范围,增强其对社会、经济的积极作用。此外,虽然破坏性创新的研究与实践在不断深入,但破坏性技术/创新又是一把双刃剑,它可以促进社会的进步与发展,如企业家/创业者可以用技术来推动社会改革,用汽车颠覆马车和牛车,这显然是一种社会进步;但它的破坏性/颠覆性技术也可能给社会带来很大的负面作用。例如共享单车是一种破坏性创新,但共享单车目前在中国社会并没能树立一个美好形象。这说明虽然破坏性创新的价值是客观存在的,但在实施破坏性创新时未必能对社会产生正面作用(Si等,2020)。因此,随着数字技术等高科技对社会的渗透越来越广泛和深入,“技术向善”问题也应该越来越得到研究者的重视,因为它与人们对美好生活的向往密切相关。

六、结 论本文重温了克里斯坦森的破坏性创新理论,以及克里斯坦森的学术生涯与创新实践经历,并且梳理与分析了二十多年来破坏性创新理论的修正、批评和发展。克里斯坦森破坏性创新理论中的“破坏”是一种关于因果关系的概念模式,它可以更好地预测不同环境下的竞争结果。他在创新实践中领悟到,战略思路是一个大致的发展方向,要大致的对而非精确的错。但即便是确定这个大致方向,也需要不断提出并回答各种问题。这些问题的具体答案在哪里?显然,他们并不在克里斯坦森教授的理论中,而在实践者自己的头脑和行动中,但理论的价值在于,它可以为实践者提供思路。为了说明这一点,克里斯坦森的破坏性创新理论通过选择产品开发、客户定位、业务定位、优势维持、组织架构、对外融资和CEO角色等战略行动,逐个分析与证明理论是帮助实践者预判和行动的有力工具。本文还特别介绍和分析了克里斯坦森近年来提出的三种创新模式,即市场创造型创新、持续型创新和效率型创新,并将它们称为MSE创新模式。最后,本文阐述了在数字经济背景下破坏性创新理论向何处去的四个问题。

| [1] | 陈卉, 斯晓夫, 刘婉. 破坏性创新: 理论、实践与中国情境[J]. 系统管理学报, 2019(6): 1021–1028. |

| [2] | (美)克莱顿•克里斯坦森,(美)艾佛萨•奥热莫,(美)凯伦•迪伦著, 陈劲, 姜智勇译. 繁荣的悖论[M]. 北京: 中信出版社, 2020. |

| [3] | Austin J, Stevenson H, Wei–Skillern J. Social and commercial entrepreneurship: Same, different, or both?[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2006, 30(1): 1–22. |

| [4] | Bergek A, Berggren C, Magnusson T, et al. Technological discontinuities and the challenge for incumbent firms: Destruction, disruption or creative accumulation?[J]. Research Policy, 2013, 42(6-7): 1210–1224. |

| [5] | Bower J L, Christensen C M. Disruptive technologies: Catching the wave[J]. Harvard Business Review, 1995, 73(1): 43–53. |

| [6] | Christensen C M. The innovators dilemma: When new technologies cause great firms to fail[M]. Cambridge, MA: Harvard Business School Press, 1997: 1-228. |

| [7] | Christensen C M. The ongoing process of building a theory of disruption[J]. Journal of Product Innovation Management, 2006, 23(1): 39–55. |

| [8] | Christensen C M. How will you measure your life?(Harvard business review classics)[M]. Boston: Harvard Business Review Press, 2017. |

| [9] | Christensen C M, Anthony S D, Roth E A. Seeing what's next: Using the theories of innovation to predict industry change[M]. Boston: Harvard Business School Press, 2004. |

| [10] | Christensen C M, Baumann H, Ruggles R, et al. Disruptive innovation for social change[J]. Harvard Business Review, 2006, 84(12): 94–101, 163. |

| [11] | Christensen C M, Dillon K, Hall T, et al. Competing against luck: The story of innovation and customer choice[M]. New York: Harper Business, 2016. |

| [12] | Christensen C M, McDonald R, Altman E J, et al. Disruptive innovation: An intellectual history and directions for future research[J]. Journal of Management Studies, 2018, 55(7): 1043–1078. |

| [13] | Christensen C M, Ojomo E, Dillon K. Cracking frontier markets[J]. Harvard Business Review, 2019a, 97(1): 90–101. |

| [14] | Christensen C M, Ojomo E, Dillon K. The prosperity paradox: How innovation can lift nations out of poverty[M]. New York: HarperCollins, 2019b. |

| [15] | Christensen C M, Ojomo E, Gay G D, et al. The third answer: How market-creating innovation drives economic growth and development[J]. Innovations: Technology, Governance, Globalization, 2019c, 12(3-4): 10–26. |

| [16] | Christensen C M, Raynor M E. The innovators solution: Creating and sustaining successful growth[M]. Cambridge: Harvard Business Review Press, 2013. |

| [17] | Christensen C M, Raynor M E, McDonald R. What is disruptive innovation[J]. Harvard Business Review, 2015, 93: 44–53. |

| [18] | Christensen C M, Van Bever D. The capitalist’s dilemma[J]. Harvard Business Review, 2014, 92(6): 60–68. |

| [19] | Danneels E. Disruptive technology reconsidered: A critique and research agenda[J]. Journal of Product Innovation Management, 2004, 21(4): 246–258. |

| [20] | Denning S. Christensen updates disruption theory[J]. Strategy & Leadership, 2016, 44(2): 10–16. |

| [21] | Dyer J H, Gregersen H B, Christensen C M. The innovator’s DNA: Mastering the five skills of disruptive innovators[M]. Boston: Harvard Business Review Press, 2011. |

| [22] | Flavin M, Quintero V. UK higher education institutions’ technology-enhanced learning strategies from the perspective of disruptive innovation[J]. Research in Learning Technology, 2018, 26: 1987. |

| [23] | Garcia R. Types of innovation[A]. Wiley encyclopedia of management[M]. New York: John Wiley & Sons, Ltd. , 2015. |

| [24] | Govindarajan V, Kopalle P K. Disruptiveness of innovations: Measurement and an assessment of reliability and validity[J]. Strategic Management Journal, 2006, 27(2): 189–199. |

| [25] | Hang C C, Chen J, Subramian A M. Developing disruptive products for emerging economies: Lessons from Asian cases[J]. Research-Technology Management, 2010, 53(4): 21–26. |

| [26] | Huesig S, Timar K, Doblinger C. The influence of regulation and disruptive potential on incumbents’ submarket entry decision and success in the context of a network industry[J]. Journal of Product Innovation Management, 2014, 31(5): 1039–1056. |

| [27] | Hwang J, Christensen C M. Disruptive innovation in health care delivery: A framework for business-model innovation[J]. Health Affairs, 2008, 27(5): 1329–1335. |

| [28] | Kenagy J W, Christensen C M. Disruptive innovation: A new diagnosis for health care’s “financial flu”[J]. Healthcare Financial Management, 2002, 56(5): 62–66. |

| [29] | King A A, Baatartogtokh B. How useful is the theory of disruptive innovation?[J]. MIT Sloan Management Review, 2015, 57(1): 77–90. |

| [30] | Lepore J. The disruption machine[J]. The New Yorker, 2014, 23: 30–36. |

| [31] | Lindsay J, Hopkins M. From experience: Disruptive innovation and the need for disruptive intellectual asset strategy[J]. Journal of Product Innovation Management, 2010, 27(2): 283–290. |

| [32] | Maslach C, Schaufeli W B. Historical and conceptual development of burnout[A]. Schaufeli W B, Maslach C, Marek T. Professional burnout: Recent developments in theory and research[C]. Washington, DC: Taylor and Francis, 1993. |

| [33] | Mezue B C, Christensen C M, Van Bever D. The power of market creation: How innovation can spur development[J]. Foreign Affairs, 2015, 94(1): 69. |

| [34] | Pisano G P. You need an innovation strategy[J]. Harvard Business Review, 2015, 93(6): 44–54. |

| [35] | Ramani S V, Mukherjee V. Can breakthrough innovations serve the poor(bop) and create reputational(CSR) value? Indian case studies[J]. Technovation, 2014, 34(5-6): 295–305. |

| [36] | Raynor M E. Disruption theory as a predictor of innovation success/failure[J]. Strategy & Leadership, 2011, 39(4): 27–30. |

| [37] | Schumpeter J. Capitalism, socialism and democracy[J]. New York: Harper, 1942. |

| [38] | Si S, Chen H. A literature review of disruptive innovation: What it is, how it works and where it goes[J]. Journal of Engineering and Technology Management, 2020, 56: 101568. |

| [39] | Si S, Chen H, Liu W, et al. Disruptive innovation, business model and sharing economy: The bike-sharing cases in China[J]. Management Decision, 2020. |

| [40] | Si S, Yu X B, Wu A Q, et al. Entrepreneurship and poverty reduction: A case study of Yiwu, China[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2015, 32(1): 119–143. |