2020第42卷第10期

2.浙江工业大学 管理学院,浙江 杭州 310023;

3.格拉斯哥大学,英国 苏格兰 G12 8QQ

2.School of Management, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, China;

3.University of Glasgow, Scotland G12 8QQ, UK

近年来,越来越多关于企业高管和女儿的故事流入坊间。Facebook首席执行官扎克伯格为庆祝女儿出生捐出自己99%的Facebook股份,他认为这是送给女儿最好的礼物。DM自行车公司CEO基诺•邓肯受到残疾女儿的影响而决定将公司一半的收入投资于“为生命骑行”慈善项目。鸿海集团总裁郭台铭抱着女儿妞妞出席慈善活动,现场义卖所得及捐赠物资总额超过3亿元台币。百度CEO李彦宏向母校捐赠了6.6亿元,他在接受采访时表示女儿改变了他很多。研究表明,养育女儿能够改变一个人的价值观念(Fiese等,2000)。Washington等(2008)通过研究国会议员的个案发现,养育女儿的国会议员更具有保护女性权利的意识。Cronqvist和Yu(2017)发现养育女儿的男性CEO在决策偏好上与女性CEO更加相似。本文结合女性主义关怀伦理学、社会角色理论以及女性社会化假说等,讨论了中国情境下CEO养育女儿是否改变其自身的利他性偏好进而影响企业的社会责任表现这一问题。后文将CEO个体受到其女儿的影响作用称为CEO“女儿效应”。

20世纪60年代,企业社会责任逐渐受到学术界的关注。经典研究表明,企业除了需要对股东负责之外,还应该承担其他社会义务(Wang等,2016)。已有学者从企业战略动机(Godfery,2005)、政治动机(Sánchez,2000)和利他动机(Campbell等,1999)等方面对企业社会责任的前因进行了分析,但该领域的研究对于CEO或高管个体特征的关注程度略显不足(Aguinis,2012)。随着高阶梯队理论的不断发展与完善,国外学者率先关注了CEO个体特性如何影响企业社会责任等主题。例如,Manner(2010)发现拥有人文社科学士学位的CEO比拥有经济学学士学位的CEO更加倾向于做出亲社会性企业战略决策;Slater等(2009)与Campbell(2007)研究发现拥有海外生活经历的CEO在企业社会责任决策上表现得更为积极;Huang等(2013)发现南美和北美企业的CEO在企业社会责任表现上存在差异。随着管理自主权研究逐渐融汇了东方文化因素,立足于中国实践的公司治理研究也更加重视对CEO个体特征的讨论(张三保和张志学,2014)。在中国特有的政治文化经济关系背景下,企业家的经济财富积累、政治身份和行业身份对企业捐赠行为有着积极影响(高勇强等,2011),甚至是其早年的贫困经历和宗教信仰对企业社会责任履行也存在显著的促进作用(许年行和李哲,2016;曾建光等,2016)。社会科学领域的研究表明家庭环境对价值观、人格等个体特征的塑造具有极为重要的作用。父母在孩子价值观与兴趣爱好的培养过程中承担着关键的角色。相反,孩子也可能对父母的习性造成一定程度的改变(Bisin等,2004;Fernández等,2004)。遗憾的是,目前国内极少有研究关注到家庭结构(比如子女结构)对CEO个体塑造的影响,以及这种影响如何改变CEO决策偏好。针对这一研究遗漏,本文选择家庭重要成员之一——女儿,来研究CEO后代性别对其利他性偏好的作用机制。基于此,本研究尝试回答以下几个问题:首先,CEO后代性别是否会影响企业社会责任表现?其次,CEO其他个体特征对上述关系会产生怎样的调节作用?最后,上述关系在不同的内外部制度环境下又会如何转变?

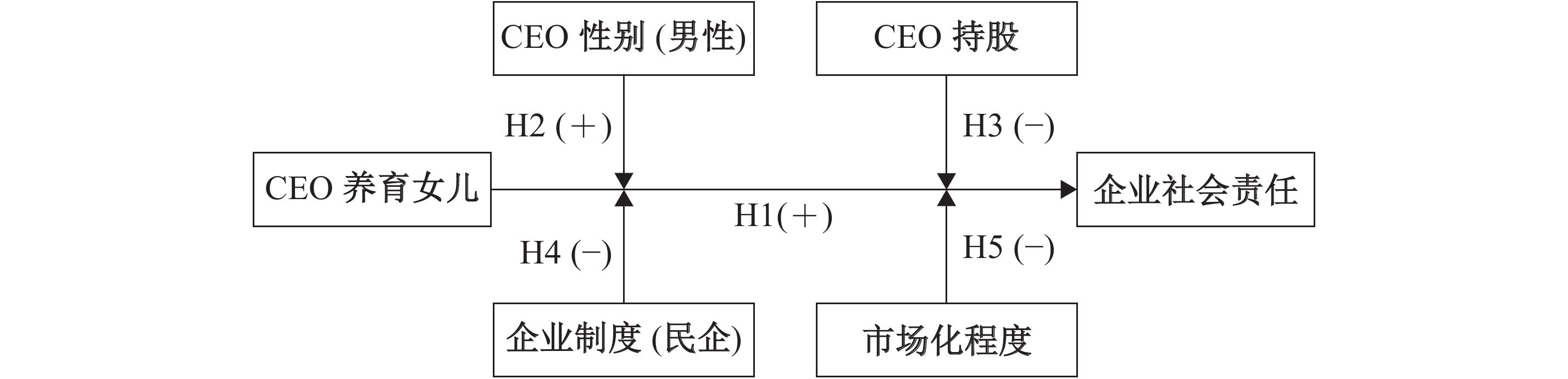

本文具有一定的研究贡献,主要体现在以下几方面:(1)重点关注中国转型制度背景下高管家庭结构特征对企业社会责任决策的影响。基于高管或董事个体特征视角讨论企业社会责任的研究更多地关注了年龄(Daboub,1995)、性别(Borghesi等,2012;吕英等,2014)、学历(Huang,2013)以及薪酬结构(Peng,2014)等特征。本文重点探讨在转型经济制度背景下CEO家庭结构特征(CEO后代性别特征)对其社会责任决策偏好的作用机制。一方面,本文完善了企业社会责任领域的相关研究;另一方面,本文也为后续学者探究企业内其他重要高管的决策特征提供思路,例如董事长的利他性偏好是否也会受到“女儿效应”的影响。(2)尝试从社会学和女性社会化视角探讨CEO利他性偏好行为的产生机理。早先文献主要基于委托代理理论、资源基础理论、制度理论、社会比较理论,以及组织合法性或政治献金等视角去分析企业社会责任问题。本文则是从社会学研究出发,基于女性社会化视角(Washington,2008;Oswald等,2010;Dahl等,2012;Glynn和Sen,2015),结合了女性主义关怀伦理学(Gilligan,1977;Noddings,1988)等,试图探讨CEO是否会因为养育女儿而受到“女性社会化”的影响,并最终改变其自身的利他性偏好。本研究表明女性社会化效应不仅会影响个人,也会间接地改变企业整体行为的利他性程度,这为企业社会责任以及其他战略管理领域的研究提供了新的理论视角。(3)拓展了后代性别影响父母行为方面的研究成果。以往学者虽然关注到了后代性别对父母行为的影响,但仅集中于探讨后代对父母性别意识形态的影响(Washington,2008;Dahl,2012;Glynn和Sen,2015)。本研究将这种后代与父母间的影响关系拓展至企业决策层面,致力于解释养育女儿为何能够提升CEO利他性偏好这一实践问题。因此,本文也在一定程度上补充和完善了委托代理理论,即CEO是否养育女儿可以成为企业董事会、股东大会等选择代理人的重要依据之一。(4)拓展了养育女儿对于父母利他性偏好影响的情境(调节)机制。“女儿效应”加强了CEO的利他性偏好,但CEO能够在多大程度上发挥个人意愿则取决于其管理自主权的大小。因此,本文的调节效应也围绕“动机—能力”这一框架展开讨论。具体地,本文从CEO个体层面(性别和持股)和组织内外部制度环境层面,探讨CEO养育女儿与企业社会责任间关系的调节机制,尤其关注了中国转型经济制度情境下,企业内外部制度特征所发挥的调节作用,具体包括组织内部制度环境特征(国有和民营企业制度体制差异性)和组织外部制度环境特征(地区市场化发展不平衡性)。上述关于情境因素的探讨一方面能够对CEO后代性别以及社会学领域中关于家庭结构等主题的已有研究给予补充和完善,另一方面也提升本文研究结论的普适性。

二、理论分析和研究假设(一)性别与利他性偏好

个体对于社会中其他个体利益的考虑被称为利他性偏好(other-regarding preferences),亦可以表述为亲社会性(pro-social preferences)。在经济学和社会心理学领域,男女利他性偏好的差异是极为重要的研究主题(Andreoni等,2001;Schwartz等,2005;Dellavigna等,2013)。女性主义关怀伦理学(feminine ethics of care)认为女性的社会感知更为敏锐,具有明显的移情表现(Gilligan,1977;Noddings,1988)。女性的道德发展往往围绕着“关怀”一词(Gilligan,1977),倾向于把道德定义为基于人与人之间相互依赖关系而必须要承担的对他人的责任,更愿意奉行一种强调“关系与责任”的关怀伦理(Gilligan,1977;Noddings,1988)。有学者通过大量的样本调查来佐证女性更具有社会利他性偏好的假说(Beutel等,1995),也有研究发现女性董事在企业社会责任履行、与机构投资者和顾客等利益相关者的关系改善等方面也发挥着积极作用(刘绪光和李维安,2010),并且女性高管在参与企业战略决策过程中更倾向于表现出亲社会性特征(Adams等,2012)。Atwater(1990)认为男性原型具有独立性、竞争性、冒险性等特征,而女性原型则更重视与他人的情感交流,偏向于温顺、灵活、开放等个性。当个体所拥有的资源较为丰富时,男性原型会把资源视为权力并且试图囤积,而女性原型则倾向于分享。

女性的这种特质可能是自然选择的结果(Buss,1993),也可能是一种受到社会期望作用后的表现(Eagly,1999)。社会角色和结构理论(social role theory and social structural theory)认为,社会分工存在性别差异,女性是照顾家庭、养育子女的主要角色承担者,而男性则更多地负责外出工作,承担家庭的经济责任(Eagly和Wood,1999,2016)。女性相较于男性会投入更多精力于家庭事务。这种社会角色的分工使得社会期望女性能够成长为具有抚养和关怀特质的个体。这些差异也会影响到父母对于儿女的教养过程。例如,父母对于女儿会更注重培养其同理心和利他心,而在教育儿子时则会更多地鼓励他们去参与竞争来获得成就(Fiese等,2010)。

(二)女性社会化假说

女性社会化假说(female socialization hypothesis)认为养育女儿对于父母的价值观和行为偏好具有一定的影响(Washington,2008;Oswald等,2010;Dahl等,2012;Glynn和Sen,2015)。已有大量研究表明女儿能使父母更加关注他人和社会健康(Gilligan,1977;Noddings,1988),更倾向于从社会关怀的角度思考问题(Gilligan,1977;Noddings,1988)。例如,养育女儿的国会议员更加支持女性生育权(Washington等,2008);养育女儿的CEO更有可能招聘女性进入公司管理层(Dasgupta等,2017);养育女儿的风险投资者更愿意招聘女性合伙人(Gompers等,2017)。在针对CEO养育女儿的相关研究中,学者也获得了一些相似的研究结论。例如,Gilligan(1977)研究发现养育女儿的CEO会更注重与他人建立良好的社会关系,更具有女性的“移情和社会关怀”等特点。女性往往更重视他人的幸福,拥有女儿的CEO会更加关注社会以及企业利益相关者的福祉(Beutel等,1995),并对企业社会责任产生正面的影响。综上所述,本文认为CEO会因为养育女儿而受到“女性社会化”的影响,从而更愿意坚持女性道德准则并表现出更明显的利他性偏好。

CEO是掌握企业经营方向,肩负企业决策制定的掌舵者(杜勇等,2019)。国内学者研究发现CEO的各种经历会对其参与企业战略决策产生影响(何瑛等,2019;王元芳和徐业坤,2020),并且最终会呈现在企业行为之中。例如,许年行和李哲(2016)发现CEO如果成长于贫困地区或童年经历过“大饥荒”,则公司慈善捐赠水平更高。我们认为“女儿效应”对CEO利他性偏好的增强作用也会体现在CEO所领导的企业战略行为之中,即CEO会因为养育女儿而更多地从女性的道德伦理视角去关注企业的社会责任问题。基于此,本文提出如下假设:

H1:相较于没有养育女儿的CEO,养育女儿的CEO更具有利他性偏好,具体表现为养育女儿的CEO所在企业的社会责任感表现更好。

(三)CEO个体因素对于“女儿效应”的调节作用

前文论述了CEO的“女儿效应”能够促进企业社会责任表现,这是因为养育女儿的CEO更希望为构建一个和谐社会做出系统性努力。当然,这种意愿也会因为受到其他因素的影响而改变。换言之,CEO其他个体特征因素可能会对这种效应产生一定的调节作用。例如,女性CEO自身的性别优势可能会对“女儿效应”产生替代作用。CEO持股使得CEO个人利益与企业的业绩表现更加紧密地联系在一起。这可能会让CEO担心自己需要承受更高的风险而表现得更加谨慎,并避免执行可能会损害企业利益的战略决策。因此,下文将从CEO性别和持股两个角度来分析CEO个体因素对“女儿效应”的调节机制。

1. CEO性别

女性主义关怀伦理学认为女性本身较之男性更加关注人与人之间的关系,更愿意从社会关怀的角度思考问题(Gilligan,1977;Noddings,1988)。女性在道德价值观上更加注重关怀,这可能会使其表现出更为明显的助人利他情感(Beutel等,1995)。因此,女性高管相较于男性高管的道德责任感会更强(Ibrahim等,1994)。例如,Borghesi等(2012)和Huang等(2013)发现女性CEO更愿意发展企业社会责任,更加支持企业捐赠。此外,公司治理领域的其他研究也获得了相似的结论。例如,男性董事比较注重企业的经济绩效,而女性董事更加关注企业的社会责任问题(Boulouta,2013),积极地履行企业社会责任(Ibrahim等,1994)。因此,对于养育女儿的女性CEO来说,她们本身所具有的利他性偏好更多的是其本身“女性特征”积累所得。这就意味着“女儿效应”对于女性CEO的影响作用并不会非常明显。

对于男性CEO来说,一方面,自然选择过程使男性先天具备偏好竞争的基因(Buss,1993),这使得男性CEO会更加关注企业自身的利益。另一方面,男性在成长过程中较少可能得到“女性特征”的培养。所以当男性CEO养育了女儿后,其利他性偏好更有可能是因为养育女儿而获得的。Warner(1991)研究发现男性可能会因为养育女儿而达到与女性相似的利他性偏好。男性CEO养育女儿的过程使得其对女性的认知更加深刻,对于女性在社会中遇到的困难有了更为切身的体会(Warner,1991;Washington,2008)。潜移默化中,男性CEO会吸收一部分“女性特征”,并在参与企业社会责任决策中表现出更明显的利他性偏好。Akerlof和Kranton(2000)经过对比研究发现男性由于养育女儿在个体特性上产生的改变程度远大于女性的改变程度。综上所述,男性CEO在养育女儿后受到“女性社会化”的影响程度会比女性CEO更加明显。基于此,本文提出以下假设:

H2:相较女性CEO,男性CEO养育女儿对于其利他性偏好的影响更显著。

2. CEO持股

CEO持股使得CEO从单纯的代理人角色逐渐转变为企业的所有者角色(Wiseman和Gomez-Mejia,1998),本文认为这将不利于CEO“女儿效应”的表达。首先,基于利他主义的企业社会责任往往被认为是无利可图的,会损害企业的经济利益,并增加企业的经营风险(Jamali,2010)。当CEO持有一定的股票所有权时,其个人经济财富与企业绩效的联系就变得紧密。企业的利他性战略行为不仅会增加企业经济财富损失的风险,也会威胁到CEO自身的个人财富。其次,从代理理论来看,CEO拥有企业所有权后会更倾向于专有性人力资本投资(连燕玲等,2015)。一旦决策失误,CEO将会承受来源于人力资本投资和物质资本投资两个方向的双重损失。因此,当CEO的职业生涯和个人财富与企业紧密捆绑在一起后,他们的决策过程会更保守,更倾向于规避风险。此外,也有研究表明CEO持股作为一种缓解委托代理问题的机制,会对企业社会责任表现产生不利的影响(Fabrizi等,2014)。综上所述,当CEO表达利他性偏好需要承担更大的风险时,其行为会更加谨慎和犹豫,不利于“女儿效应”的表达。基于以上理论分析,本文提出以下假设:

H3:CEO持股对于“女儿效应”的表达具有显著的抑制作用。

(四)制度环境对于CEO“女儿效应”的调节作用

内外部制度环境是影响企业社会责任表现的关键性因素(Matten,2006;Campbell,2007),将其纳入到企业社会责任的研究框架之中存在一定必要性。例如,中国转型经济制度背景下存在国企和民企两大经济主体,它们各自所处的组织制度环境存在明显的差异性,对于履行企业社会责任的积极性也不尽相同。尚处在市场化进程中的中国仍然面临着地区间发展的不平衡等问题(Li等,2013),这影响着CEO个体意识和私人准则在企业内的表达空间,也就可能产生CEO“女儿效应”的差异性。本文进一步选择企业制度和市场化发展程度作为调节变量,来探讨内外部制度因素对于CEO“女儿效应”的影响。

1. 组织制度环境——企业制度

本文认为CEO利他性偏好的表达会受到组织制度环境的影响,民营企业对于利益导向的追求会限制CEO利他性偏好的表达。首先,企业社会责任的实际履行会受到企业自身资本运营状况和资本历史积累的影响。民营企业中较大部分属于中小型企业,这些企业往往处于企业初创期或扩张和资本再投入时期,其自身发展的资金需求会挤压一部分社会责任的履行空间。其次,相较于国有企业,民营企业的资源禀赋略显薄弱,常常需要对资源进行更高效率的配置才能保持生存与竞争。虽然民营企业在一定程度上也是追求经济利益和非经济利益双重导向的结合体,但它们经营发展仍旧是以经济目标为导向的,较之国有企业更加关注企业的“效率”和“效益”(南开大学公司治理评价课题组,2008)。虽然民营企业CEO也会因为养育女儿而增强利他性偏好,但是在这种组织制度环境下,有力的管理压力会限制CEO实施非经济导向的利他性企业战略行为。

相比之下,国有企业常常能凭借独特的资源来获得财政资金、产品分销、人员配置等重要资源,具有较强的资源禀赋优势(连燕玲等,2015)。它们总是承载着多种非营利性的政治任务和社会功能,其管理层除了要考虑经济目标以外,还要考虑政治、社会等非经济目标(林毅夫等,2004)。大量研究证明国有企业总是需要关注除了经济目标以外的其他管理目标。例如,国有企业常常借助冗员减少失业率以维持社会稳定(王新等,2015),根据政府的需求供给产品(Shleifer等,1994),向员工支付更高的工资(陆正飞等,2012),甚至可能会牺牲企业自身的经济目标来满足其他社会目标(Fan等,2013)。国有企业的社会目标弱化了经理人因为业绩不佳而被解雇的风险,而且社会服务性绩效往往被列入经理人升迁的重要考核因素之中(王新等,2015)。此外,国有企业中所有者缺位问题,导致内部监督职能弱化,高管层的权力强度加大(Alchian,1965)。国有企业市场化改革实则是通过国有企业金字塔层级的延伸,降低政府对于企业经营决策的干预,强化了企业高管层的权力(Fan等,2013)。国企CEO决策自主性的提升势必会影响到企业社会责任的表现。综上所述,在国有企业制度环境下,CEO可以凭借企业先天的资源禀赋优势和依靠制度环境来享有更高的管理自主权,从而为其表达利他性偏好提供了更多的资源和权力基础。基于以上理论,本文提出以下假设:

H4:相较于国有企业而言,民营企业的制度环境不利于CEO“女儿效应”的表达。

2. 外部制度环境——市场化发展程度

我国正处于市场化进程迅速发展阶段,全国各地间的市场化发展程度存在明显差异和不平衡性(Gao等,2015;Zhou等,2017),影响着CEO个体权威(连燕玲等,2015)、意识和私人准则在企业内的表达空间,从而也会对CEO个体利他性偏好和“女儿效应”的表达空间产生影响。本文认为,市场化发展的不平衡程度,将从以下三个方面影响CEO“女儿效应”的表达空间,进而影响CEO养育女儿和企业社会责任间的关系,这是因为:

第一,高度市场化导向和监督规范性削弱了CEO“女儿效应”的表达空间。在信息高度透明、法制相对健全、市场化程度较高的地区,公众、媒体、政府等对企业的监督力度更强,完善的市场机制能够起到非常有效的外部治理作用,能够防止CEO在企业资源配置过程中出现某种倾斜或扭曲,尤其避免其将企业资源用于私人投资、补贴性消费、维护个人或家庭情感声誉等活动(严若森等,2019)。而CEO养育了女儿所产生的“女儿效应”行为,是依附于个体特征的、较为独特的和私人性的伦理准则行为,在高度规范化和市场化导向的制度大环境下CEO个体的行为准则和私人投资发挥的空间被削弱。

第二,高度制度化导向和执行体系完备性削弱了CEO“女儿效应”的表达空间。长期处于市场化发展水平较好地区的企业,往往早已建立起了系统完善的企业社会责任制度和执行体系,且形成了良好的、成熟的企业社会责任文化和行为规范,导致CEO个体的伦理准则在企业社会责任决策中发挥的作用变得相对有限,企业社会责任决策更多是组织制度导向的而非个体意识导向的。而在市场化程度较弱的地区,企业社会责任制度和执行体系均不完善,实施弹性较大,CEO个体的伦理准则在企业社会责任决策中发挥作用的空间相对更大。在该种制度环境下CEO由于养育女儿而产生的利他性偏好会有更大的表达空间,从而会使得“女儿效应”更加明显,表现出更高的社会责任投入程度。

第三,高度市场竞争导向和绩效压力削弱了CEO“女儿效应”的表达空间。市场化发展程度越高的地区,外部经营环境的竞争程度也越激烈(顾雷雷和欧阳文静,2017)。该种竞争环境下,董事会和股东等内部利益相关者则会更加关注企业的经济利益,并倾向于制定更高的绩效目标。激烈的市场化竞争环境向CEO施加了更高的经营压力,CEO管理注意力集中于经济导向的、能产生收入效应的企业经营行为上,甚至在这种情况下CEO个体利他性行为的表达被看作是企业的高额成本支出。同时,高度市场化进程催生了复杂而频繁的市场交易和契约关系(傅超和吉利,2017),企业任何的战略行为都牵连到更多的外部利益相关者。CEO的管理决策会受到更多内外部利益相关者的监视与限制,有限的管理注意力和高度的绩效压力,导致CEO个体无暇顾及其他非经济导向的利他性偏好行为,从而在一定程度上又进一步抑制了“女儿效应”的表达空间。本文的逻辑框架如图1所示。

H5:相较于高市场化水平地区的企业而言,低市场化水平地区的企业中,CEO“女儿效应”更为显著。

|

| 图 1 本文的逻辑框架 |

(一)样本选择和数据来源

本文初始样本为2010—2018年期间沪深A股所有上市公司,数据主要包括CEO后代性别、CEO个体特征(性别、年龄、持股比)、企业社会责任、股东责任、员工责任、企业用户权益责任以及其他企业基本特征(年龄、规模、管理销售费用率、独立董事比例、财务杠杆、企业制度、所在地区制度环境等)等基础数据。其中CEO个体特征、企业基本特征数据主要来源于国泰安数据库,企业社会责任指数、员工责任指数、股东责任指数、企业用户权益责任(即供应商、客户和消费者权益责任)四个变量指标来源于和讯网。本文通过企业年报、各大新闻网站等互联网渠道搜集CEO后代以及性别信息,并对这些信息进行多方比对和确认。为了确保数据的可靠性,本文剔除了没有明确公开相关信息的上市公司。在样本的选择过程中,由于数据为手动搜集数据,网上可公开的CEO后代的信息较少,为了确保研究的严谨性,本文只保留了具有准确CEO后代信息的初始样本,对于无法确定CEO后代信息的样本,本文暂时未将其列入,本文最终获得366家企业样本,共计1445个观测值。

(二)模型设定和变量定义

基于本文研究假设,设定以下待检验模型:

| $ {CSR}_{i, t}={\beta }_{1}+{\beta }_{2}{Girl}_{i, t}+{\beta }_{3}{Girl}_{i, t}\times {Zn}_{i, t}+{\beta }_{4}{Zn}_{i, t}+{\beta }_{5}{X}_{i, t}+{\varepsilon }_{i, t} $ | (1) |

其中,

| 变量类型 | 变量名称 | 变量符号 | 定义及测量 |

| 因变量 | 企业社会责任 | CSR | 和讯网对上市公司社会责任表现的评分 |

| 自变量 | CEO养育女儿 | Girl | CEO养育了女儿则为1,反之为0 |

| 调节变量 | CEO性别 | Gender | CEO性别为男则为1,反之为0 |

| CEO持股 | Share | CEO年末持股数与企业年末总股数的比值 | |

| 企业制度 | Private | 企业制度为民营企业则为1,反之为0 | |

| 市场化程度 | Instit | 公司所在省份当年的樊纲市场化指数 | |

| 控制变量 | 企业年龄 | Flife | 公司成立年限的自然对数 |

| 企业规模 | Fsize | 企业员工总数的自然对数 | |

| 股权集中度 | Owner | 公司第一大股东的持股份额比例 | |

| 两权分离度 | Sprat | 企业控制权与所有权之间的差值 | |

| 独立董事比例 | Indep | 独立董事人数占董事会总人数的比例 | |

| 组织冗余 | Slack | 流动资产与流动负债的比例 | |

| 财务杠杆比率 | Lever | 净利润、所得税费用、财务费用之和与净利润与所得税费用之和的比值 | |

| 销售管理费用率 | SGA | 企业当年销售费用和管理费用之和占销售收入的比值 | |

| 出口销售比例 | Output | 出口销售额占销售收入的比值 | |

| CEO年龄 | Age | CEO年龄的自然对数 | |

| 两职兼任 | Duality | 同时担任CEO和董事长两个职务则为1,反之为0 | |

| 行业竞争强度 | Compt | 同行业竞争者数量的自然对数 |

(一)描述性统计和相关性分析

表2对主要变量进行了描述性统计。结果显示:企业社会责任指数(CSR)均值为4.454,标准差为4.063,表明样本企业间的社会责任表现差异性明显。CEO养育女儿(Girl)的均值为0.502,表明养育女儿的CEO样本占总样本的50.2%。CEO性别(Gender)的平均值为0.872,表明样本企业中依然是男性CEO占绝大多数,这和目前高管生态圈仍然由男性主导的现状相符。CEO持股(Share)最大值为0.558,最小值为0,平均值为0.169,标准差为0.173,表明不同企业CEO持股差异较大。表3对主要变量进行了相关性分析,结果显示:企业社会责任评分(CSR)与CEO养育女儿(Girl)之间呈现显著的正相关关系(coef.=0.071,p<0.01),这说明CEO养育女儿的企业,其社会责任的表现更好。此外,CEO持股(Share)与企业社会责任指数呈现负相关关系(coef.= −0.128,p<0.01),企业制度(Private)与企业社会责任指数之间呈现显著的负相关关系(coef.=−0.178,p<0.01),市场化程度(Instit)与企业社会责任指数之间呈现正相关关系(coef.=0.080,p<0.01),下文回归分析部分将对这些变量之间的关系做进一步检验。

| 变量 | 样本数 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| CSR | 1445 | 4.454 | 4.063 | −15.000 | 30.000 |

| Girl | 1445 | 0.502 | 0.500 | 0.000 | 1.000 |

| Gender | 1445 | 0.872 | 0.334 | 0.000 | 1.000 |

| Share | 1445 | 0.169 | 0.173 | 0.000 | 0.558 |

| Private | 1445 | 0.918 | 0.275 | 0.000 | 1.000 |

| Instit | 1445 | 8.478 | 0.812 | 4.780 | 9.790 |

| Flife | 1445 | 1.448 | 0.881 | 0.000 | 3.296 |

| Fsize | 1445 | 7.415 | 1.196 | 3.135 | 12.590 |

| Owner | 1445 | 36.064 | 14.487 | 7.517 | 81.499 |

| Sprat | 1445 | 3.719 | 6.862 | 0.000 | 49.398 |

| Indep | 1445 | 0.380 | 0.057 | 0.250 | 0.667 |

| Slack | 1445 | 3.553 | 3.987 | 0.469 | 23.718 |

| Lever | 1445 | 0.350 | 0.202 | 0.037 | 0.895 |

| SGA | 1445 | 0.178 | 0.125 | 0.010 | 2.045 |

| Output | 1445 | 0.047 | 0.136 | 0.000 | 0.930 |

| Age | 1445 | 3.986 | 0.133 | 3.466 | 4.394 |

| Duality | 1445 | 0.748 | 0.434 | 0.000 | 1.000 |

| Compt | 1445 | 4.266 | 0.939 | 1.386 | 5.561 |

| Variables | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 1.CSR | 1 | |||||||||||||||||

| 2.Girl | 0.071*** | 1 | ||||||||||||||||

| 3.Gender | 0.025 | 0.020 | 1 | |||||||||||||||

| 4.Share | −0.128*** | −0.020 | 0.007 | 1 | ||||||||||||||

| 5.Private | −0.178*** | −0.087*** | −0.002 | 0.199*** | 1 | |||||||||||||

| 6.Instit | 0.080*** | 0.004 | 0.098*** | −0.089*** | −0.051* | 1 | ||||||||||||

| 7.Flife | 0.199*** | 0.049* | 0.067** | −0.330*** | −0.233*** | 0.063** | 1 | |||||||||||

| 8.Fsize | 0.178*** | −0.016 | 0.029 | −0.226*** | −0.252*** | 0.139*** | 0.323*** | 1 | ||||||||||

| 9.Owner | −0.006 | 0.007 | 0.023 | 0.149*** | 0.098*** | −0.023 | −0.299*** | −0.026 | 1 | |||||||||

| 10.Sprat | −0.063** | 0.000 | 0.159*** | −0.353*** | 0.016 | 0.044* | 0.049* | 0.120*** | 0.148*** | 1 | ||||||||

| 11.Indep | 0.031 | −0.014 | −0.022 | 0.109*** | −0.020 | 0.060** | −0.049* | −0.040 | 0.124*** | −0.044* | 1 | |||||||

| 12.Slack | −0.033 | 0.018 | −0.003 | 0.202*** | 0.015 | −0.123*** | −0.330*** | −0.361*** | 0.085*** | −0.107*** | 0.008 | 1 | ||||||

| 13.Lever | 0.197*** | −0.022 | 0.043 | −0.258*** | −0.176*** | 0.066** | 0.448*** | 0.456*** | −0.048* | 0.099*** | −0.022 | −0.642*** | 1 | |||||

| 14.SGA | −0.051* | −0.021 | −0.043 | 0.011 | −0.005 | −0.087*** | 0.045* | −0.051* | −0.031 | −0.017 | 0.048* | 0.134*** | −0.191*** | 1 | ||||

| 15.Output | −0.075*** | 0.009 | 0.017 | 0.034 | −0.004 | −0.006 | 0.020 | 0.007 | −0.057** | −0.042 | 0.088*** | −0.030 | −0.043 | −0.003 | 1 | |||

| 16.Age | −0.034 | −0.074*** | 0.045* | −0.001 | 0.017 | −0.007 | 0.099*** | 0.011 | −0.068** | 0.177*** | 0.046* | 0.013 | −0.002 | 0.074*** | −0.007 | 1 | ||

| 17.Duality | −0.055** | −0.043 | 0.245*** | 0.258*** | 0.226*** | 0.013 | −0.051* | −0.034 | 0.048* | 0.039 | 0.075*** | 0.064** | −0.057** | 0.027 | 0.023* | 0.275 | 1 | |

| 18.Compt | −0.024 | −0.030 | −0.002 | 0.061** | 0.016 | 0.061** | −0.007 | −0.028 | −0.036 | −0.056** | −0.041 | 0.030 | −0.010 | 0.149*** | 0.072*** | 0.107*** | 0.110*** | 1 |

| 注:*、**、***分别代表在10%、5%和1%水平下显著;观测值为1445。 | ||||||||||||||||||

(二)回归结果

为避免由于面板数据存在的异方差、序列相关和横截面相关等问题导致模型估计结果有偏,本文采用Driscoll-Kraay进行标准误调整,以期得到具有无偏性、一致性和有效性的标准误差(Driscoll和Kraay,1998)。所以,本文在后续的面板数据模型估计中,主要采用Driscoll-Kraay标准误方法进行估计。本文实证分析思路如下:首先,对CEO养育女儿与企业社会责任表现之间的关系进行回归分析。其次,检验CEO其他个体特征与内外部制度环境对于“女儿效应”的影响,即分析CEO性别、CEO持股、企业制度和企业所处地区市场化水平是否会强化或者约束“女儿效应”。表4列示了CEO养育女儿与企业社会责任之间的关系检验结果。

| 变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 |

| Girl | 0.474*** (0.080) |

0.480*** (0.079) |

0.535*** (0.090) |

0.696*** (0.111) |

0.471*** (0.080) |

0.730*** (0.115) |

|

| Girl×Gender | 0.873* (0.398) |

1.003* (0.433) |

|||||

| Girl×Share | −2.426*** (0.256) |

−1.515*** (0.237) |

|||||

| Girl×Private | −3.871*** (0.702) |

−3.775*** (0.703) |

|||||

| Girl×Insist | −0.243* (0.115) |

−0.391** (0.128) |

|||||

| Gender | 0.254* (0.129) |

0.241* (0.116) |

0.266* (0.127) |

0.266* (0.120) |

0.185

(0.134) |

0.230* (0.119) |

0.212

(0.160) |

| Share | −1.994** (0.651) |

−2.003** (0.658) |

−2.016** (0.660) |

−1.945** (0.627) |

−1.973** (0.676) |

−1.982** (0.659) |

−1.919** (0.661) |

| Private | −1.101*** (0.206) |

−1.022*** (0.209) |

−0.986*** (0.223) |

−0.990*** (0.208) |

−0.426** (0.176) |

−0.999*** (0.220) |

−0.343

(0.182) |

| Insist | 0.274

(0.173) |

0.274

(0.170) |

0.279

(0.171) |

0.295

(0.170) |

0.328

(0.193) |

0.271

(0.167) |

0.342

(0.187) |

| Flife | 0.649* (0.304) |

0.627* (0.294) |

0.628* (0.293) |

0.607* (0.295) |

0.669* (0.307) |

0.624* (0.294) |

0.652* (0.304) |

| Fsize | 0.291*** (0.065) |

0.299*** (0.064) |

0.291*** (0.066) |

0.314*** (0.065) |

0.353*** (0.090) |

0.297*** (0.066) |

0.349*** (0.093) |

| Owner | 0.017

(0.010) |

0.016

(0.009) |

0.016

(0.009) |

0.016

(0.010) |

0.020* (0.010) |

0.017

(0.010) |

0.020* (0.010) |

| Sprat | −0.074** (0.025) |

−0.075** (0.026) |

−0.074** (0.026) |

−0.074** (0.026) |

−0.076** (0.025) |

−0.075** (0.026) |

−0.076** (0.026) |

| Indep | 3.409*** (0.627) |

3.472*** (0.716) |

3.597*** (0.675) |

3.522*** (0.790) |

4.238*** (1.090) |

3.391*** (0.697) |

4.263*** (1.026) |

| Slack | 0.146*** (0.013) |

0.146*** (0.013) |

0.148*** (0.013) |

0.147*** (0.013) |

0.140*** (0.014) |

0.149*** (0.013) |

0.148*** (0.012) |

| Lever | 3.225*** (0.701) |

3.300*** (0.678) |

3.359*** (0.663) |

3.213*** (0.680) |

2.994*** (0.721) |

3.374*** (0.644) |

3.133*** (0.657) |

| SGA | −0.915

(0.766) |

−0.860

(0.754) |

−0.847

(0.742) |

−0.912

(0.758) |

−0.778

(0.766) |

−0.859

(0.736) |

−0.794

(0.726) |

| Output | −1.702** (0.697) |

−1.713** (0.701) |

−1.668** (0.684) |

−1.849** (0.655) |

−1.592* (0.765) |

−1.697** (0.705) |

−1.604* (0.725) |

| Age | −0.306

(0.522) |

−0.168

(0.510) |

−0.156

(0.491) |

−0.112

(0.490) |

0.249

(0.512) |

−0.170

(0.500) |

0.285

(0.463) |

| Duality | −0.059

(0.099) |

−0.056

(0.095) |

−0.086

(0.098) |

−0.084

(0.100) |

−0.132

(0.100) |

−0.040

(0.097) |

−0.158

(0.108) |

| Compt | −0.008

(0.088) |

−0.004

(0.089) |

−0.006

(0.087) |

0.022

(0.088) |

−0.008

(0.088) |

−0.002

(0.090) |

0.007

(0.089) |

| Year | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Constant | −0.960

(1.171) |

−1.897

(1.263) |

−2.022

(1.225) |

−2.521

(1.337) |

−5.301** (1.666) |

−1.897

(1.234) |

−5.748*** (1.564) |

| N | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |

| R2 | 0.122 | 0.125 | 0.126 | 0.128 | 1.40 | 0.126 | 0.144 |

| F | 303.24 | 378.67 | 758.74 | 275.38 | 68.39 | 72.52 | 80.75 |

| 注:*、**、***分别代表在10%、5%和1%水平下显著;括号内为Driscoll-Kraay稳健标准误。 | |||||||

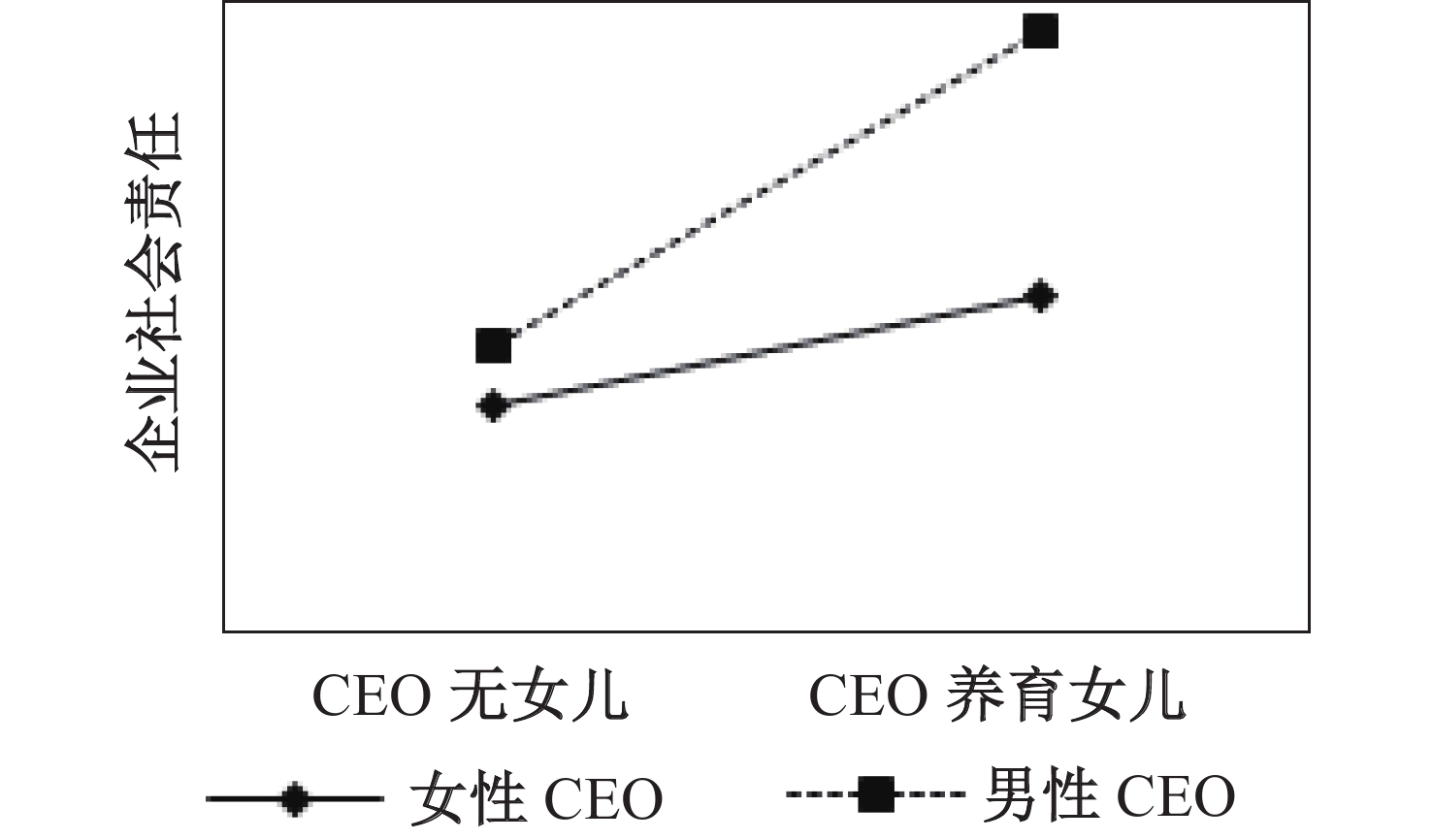

模型(1)是包括所有控制变量和调节变量的检验模型。模型(2)是放入自变量CEO养育女儿后的检验模型,结果显示:CEO养育女儿(Girl)的回归系数显著为正(β=0.474,p<0.01),且在后续加入调节变量后的模型(3)(4)(5)(6)和全模型(7)中依然稳健,表明与养育儿子的CEO相比,养育女儿的CEO利他性偏好更强,体现为企业社会责任的表现更佳,由此本文假设1得到验证。模型(3)检验了“女儿效应”在不同CEO性别群体中的强弱差异:模型(3)中CEO养育女儿与CEO性别的交互项(Gender×Girl)的系数显著为正(β=0.873,p<0.1),且在后续全模型(7)中该结果依然稳健,表明女儿效应在男性CEO群体中比在女性CEO群体中更加强烈,由此本文假设2得到验证。根据模型(3)回归结果绘制了图2,进一步形象地说明了该现象,即相较于女性CEO,男性CEO受到“女儿效应”的影响更加强烈。模型(4)检验了CEO持股对于“女儿效应”的影响:模型(4)中CEO养育女儿与CEO持股的交互项(Share×Girl)的系数显著为负(β=−2.426,p<0.01),且在后续全模型(7)中该结果依然稳健,表明CEO持股会制约其“女儿效应”的表达,由此本文假设3得到验证。根据模型(4)回归结果进一步绘制了图3,进一步形象地说明了该现象,即相较于持股水平较低的CEO,持股水平较高的CEO受到“女儿效应”的影响较弱。模型(5)检验了组织制度环境特征对于“女儿效应”的影响:模型(5)中CEO养育女儿与企业制度的交互项(Private×Girl)的系数显著为负(β=−3.871,p<0.01),且在后续全模型(7)中该结果依然稳健,表明相较于国有企业,民营企业的制度环境会限制CEO的“女儿效应”的表达,即CEO履行企业社会责任的程度会被削弱,企业社会责任的评分降低,由此本文假设4得到验证。根据模型(5)回归结果绘制了图4,进一步形象地说明了该现象,相较于国有企业,民营企业CEO由于感受到更强的经营压力而制约了“女儿效应”的表达,CEO履行企业社会责任的表现评分降低。模型(6)检验了企业所处地区的市场化水平对于“女儿效应”的影响,模型(6)中CEO养育女儿与市场化水平的交互项(Instit×Girl)的系数显著为负(β=−0.243,p<0.1),且在后续全模型(7)中该结果依然稳健,表明相较于市场化水平较高的地区,在市场化程度低的地区,“女儿效应”更加显著。根据模型(6)回归结果绘制了图5,进一步形象地说明了该现象,市场化程度较低地区,由于CEO个体的伦理准则在企业社会责任决策中发挥更大的作用,“女儿效应”更加明显。

|

| 图 2 CEO性别的调节作用 |

|

| 图 3 CEO持股水平的调节作用 |

|

| 图 4 组织制度环境的调节作用 |

|

| 图 5 外部制度环境的调节作用 |

(一)更换自变量测度方式后的稳健性检验

在上文中,我们利用CEO是否养育女儿这一虚拟变量来检验CEO“女儿效应”。但事实上,CEO可能存在多个子女的情况,由此会导致CEO养育女儿后的“女儿效应”存在差异性。因此,该部分利用CEO女儿数量的比例(即CEO养育女儿数量占CEO子女总数比例)作为替代测度方式进行稳健性检验。

表5列示了更换自变量CEO养育女儿测度方式后的稳健性检验结果。其中,模型1是包括自变量、所有控制变量和调节变量的检验模型。结果显示CEO养育女儿(Girl)的回归系数显著为正(β=0.590,p<0.01),且在后续加入调节变量后的模型(2)(3)(4)(5)和全模型(6)中依然稳健,由此本文假设1依旧得到验证。模型2是放入CEO养育女儿与CEO性别交互项(Girl×Gender)后的检验模型,结果显示交互项的回归系数显著为正(β=0.985,p<0.1),且在后续全模型(6)中该结果依然稳健,由此表明本文假设2依旧得到验证。模型3是放入CEO养育女儿与CEO持股交互项(Girl×Share)后的检验模型,结果显示交互项的回归系数显著为负(β=−2.157,p<0.01),且在后续全模型(6)中该结果依然稳健,由此表明本文假设3依旧得到验证。模型4是放入CEO养育女儿与企业制度交互项(Girl×Private)后的检验模型,结果显示交互项的回归系数显著为负(β=−2.955,p<0.01),且在后续全模型(6)中该结果依然稳健,由此表明本文假设4依旧得到验证。模型5是放入CEO养育女儿与市场化程度交互项(Girl×Insist)后的检验模型,结果显示交互项的回归系数为负但并未显著(β=−0.083,p>0.1),表明市场化程度的削弱作用并不明显,本文假设5在稳健性检验中未能得到充分验证。本文认为上述情况可能是这一原因导致:根据本文主要变量的描述性统计分析,市场化程度(Insist)的均值为8.478,标准差为0.812,表明样本中企业所处环境的市场化程度差异较小。而本文在稳健性检验中进一步采用CEO女儿数量比例这一测度方法减小了自变量CEO养育女儿(Girl)的离散程度,两种因素交织在一起就有可能导致市场化程度这一情境因素对本文样本企业的调节作用并不明显。

| 变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 |

| Girl | 0.590*** (0.102) |

0.609*** (0.099) |

0.651*** (0.116) |

0.765*** (0.102) |

0.590*** (0.102) |

0.820*** (0.100) |

| Girl×Gender | 0.985* (0.503) |

1.083* (0.532) |

||||

| Girl×Share | −2.157*** (0.467) |

−1.472** (0.490) |

||||

| Girl×Private | −2.955*** (0.381) |

−2.821*** (0.365) |

||||

| Girl×Insist | −0.083

(0.144) |

−0.199

(0.159) |

||||

| Control Variables | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Year | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Constant | −1.925

(1.348) |

−2.101

(1.302) |

−2.342

(1.372) |

−4.066** (1.380) |

−1.949

(1.326) |

−4.507** (1.306) |

| N | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |

| R2 | 0.124 | 0.125 | 0.125 | 0.131 | 0.124 | 0.134 |

| F | 78.80 | 336.03 | 83.36 | 77.90 | 77.26 | 501.45 |

| 注:*、**、***分别代表在10%、5%和1%水平下显著;括号内为Driscoll-Kraay稳健标准误。 | ||||||

(二)更换企业责任维度后的稳健性检验

企业责任包含的范畴比较广,比如还包括企业员工责任、企业股东责任、企业用户权益责任等指标,这些也能较好地用于衡量CEO的利他性偏好行为①。因此,本文进一步通过更换因变量的测度方式后进行稳健性检验(见表6)。其中,模型1为探究CEO养育女儿对企业股东责任影响关系的检验模型,结果显示CEO养育女儿(Girl)的回归系数显著为正(β=0.146,p<0.05);模型2为探究CEO养育女儿对企业员工责任影响关系的检验模型,结果显示CEO养育女儿(Girl)的回归系数显著为正(β=0.368,p<0.01);模型3为探究CEO养育女儿对企业用户权益责任影响关系的检验模型,结果显示CEO养育女儿(Girl)的回归系数显著为正(β=0.503,p<0.05)。此外,为了综合考虑企业在上述四个责任维度上的整体表现,本文在求得企业责任的平均得分(即(企业社会责任+企业股东责任+企业员工责任+企业用户权益责任)/4)后再次进行稳健性检验(见模型4)。结果显示,CEO养育女儿(Girl)的回归系数依然显著为正(β=0.402,p<0.01)。综上可见,养育女儿对CEO社会责任各个不同的维度均有显著的正向作用。

| 变量 | 企业股东责任 | 企业员工责任 | 企业用户权益责任 | 企业责任平均得分 |

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | |

| Girl | 0.146**(0.049) | 0.368***(0.098) | 0.503**(0.197) | 0.402***(0.097) |

| Control Variables | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Year | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Constant | 16.265***(3.916) | −2.716**(1.016) | −12.114***(3.195) | −0.123(1.138) |

| N | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |

| R2 | 0.221 | 0.261 | 0.237 | 0.227 |

| F | 433.77 | 95.43 | 96.04 | 447.98 |

| 注:*、**、***分别代表在10%、5%和1%水平下显著;括号内为Driscoll-KraayK稳健标准误。 | ||||

本文基于女性社会化视角,结合女性主义关怀伦理学等分析了CEO后代性别对其利他性偏好的影响,同时也分析了CEO性别、CEO持股、企业制度和所处环境的市场化水平对该效应的调节作用。通过研究,本文发现CEO养育女儿确实会提升CEO自身的利他性偏好,最终会体现在企业社会责任的表现上,即本文基于女性社会化视角提出的“女儿效应”假说成立。其次,本文发现“女儿效应”对于父亲的影响更为深刻,这可能是因为女性CEO本身就具有相当强度的“女性特征”,而男性CEO由于缺少先天基因和后天培养,其与女儿的互动过程更有可能增强其利他性偏好。除此之外,本文研究还发现:民营企业先天的资源禀赋劣势与过强的利益导向会限制CEO养育女儿过程中表达利他性偏好的空间;CEO持股会增强其经济财富与企业绩效间的关联关系,从而抑制CEO养育女儿过程中的利他性偏好;市场化程度加剧了企业外部环境的高度市场化导向和监督规范性,促使企业建立了更加完善的社会责任制度和执行体系,也会催生更复杂的关系交易,高度市场竞争导向和绩效压力削弱了CEO“女儿效应”的表达程度。

本文将在以下方面启发更多相关领域的研究:首先,本文选择将企业社会责任作为“女儿效应”表达的一种现象,但企业社会责任决策仅是公司决策中非常小的一部分,未来研究可以选择更多其他的企业战略指标作为研究对象(Nguyen等,2015),来分析CEO家庭结构对于其决策偏好的影响。比如国外有学者发现,养育女儿有可能会减少父母的欺诈行为(Houser等,2016)。当然,这一影响机制也有可能存在于企业的其他方面,比如高管违规、企业败德等。拥有女儿的CEO是否也会减少企业层面的这些负面行为,这些都值得学者们进行深入研究。其次,本文仅选择了养育女儿这个“女性社会化”效应最为强烈的一方面进行了研究,未来研究可以深入到其他可能会存在“女性社会化”的社会关系中,比如单亲妈妈对于子女性格、价值观养成的影响,以及不同性别观念的风俗背景对于个体决策偏好的影响等。最后,CEO子女信息获取的难度,加之仅局限于上市公司,导致样本受限,未来研究可考虑调研问卷方式增加非上市公司以拓展样本量,有利于提高研究结论的普适性。

由于数据的获取存在一定的困难,本文依然存在以下不足,未来研究需进一步补充和完善。第一,研究表明,影响个体观念的因素包括个体原生家庭、接受教育、职业发展、新生家庭和其他社会经历等(杨凡,2017)。本文难以获得CEO其他的家庭结构数据和社会经历信息,所以未能全面地对模型进行控制。第二,研究表明“女儿效应”存在边际效益递减的特征,即第一个女儿对于父母的影响显著高于第二个,而且第一个孩子的性别(即女儿出生的顺序)也存在一定的影响。由于获取该信息的途径有限,本文难以得到上述信息,未能做更深入的研究。第三,在中国特殊生育政策和养育子女观念之下,可能存在一定程度的“女孩缺失”现象,对于本文的数据质量和研究结论存在影响。

① 感谢审稿专家提出的修订建议。

| [1] | 杜勇, 谢瑾, 陈建英. CEO金融背景与实体企业金融化[J]. 中国工业经济, 2019(5): 136–154. |

| [2] | 高勇强, 何晓斌, 李路路. 民营企业家社会身份、经济条件与企业慈善捐赠[J]. 经济研究, 2011(12): 111–123. |

| [3] | 连燕玲, 周兵, 贺小刚, 等. 经营期望、管理自主权与战略变革[J]. 经济研究, 2015(8): 31–44. |

| [4] | 林毅夫, 刘明兴, 章奇. 政策性负担与企业的预算软约束: 来自中国的实证研究[J]. 管理世界, 2004(8): 81–89. |

| [5] | 刘绪光, 李维安. 基于董事会多元化视角的女性董事与公司治理研究综述[J]. 外国经济与管理, 2010(4): 47–53. |

| [6] | 陆正飞, 王雄元, 张鹏. 国有企业支付了更高的职工工资吗?[J]. 经济研究, 2012(3): 28–39. |

| [7] | 吕英, 王正斌, 安世民. 女性董事影响企业社会责任的理论基础和实证研究述评[J]. 外国经济与管理, 2014(8): 14–22, 32. |

| [8] | 徐莉萍, 辛宇, 祝继高. 媒体关注与上市公司社会责任之履行——基于汶川地震捐款的实证研究[J]. 管理世界, 2011(3): 135–143. |

| [9] | 许年行, 李哲. 高管贫困经历与企业慈善捐赠[J]. 经济研究, 2016(12): 133–146. |

| [10] | 曾建光, 张英, 杨勋. 宗教信仰与高管层的个人社会责任基调——基于中国民营企业高管层个人捐赠行为的视角[J]. 管理世界, 2016(4): 97–110. |

| [11] | 张三保, 张志学. 管理自主权: 融会中国与西方、连接宏观与微观[J]. 管理世界, 2014(3): 102–118. |

| [12] | Aguinis H, Glavas A. What we know and don’t know about corporate social responsibility: A review and research agenda[J]. Journal of Management, 2012, 38(4): 932–968. |

| [13] | Akerlof G A, Kranton R E. Economics and identity[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2000, 115(3): 715–753. |

| [14] | Boulouta I. Hidden connections: The link between board gender diversity and corporate social performance[J]. Journal of Business Ethics, 2013, 113(2): 185–197. |

| [15] | Cronqvist H, Yu F. Shaped by their daughters: Executives, female socialization, and corporate social responsibility[J]. Journal of Financial Economics, 2017, 126(3): 543–562. |

| [16] | Fabrizi M, Mallin C, Michelon G. The role of CEO’s personal incentives in driving corporate social responsibility[J]. Journal of Business Ethics, 2014, 124(2): 311–326. |

| [17] | Gao Y, Gao S X, Zhou Y Y, et al. Picturing firms’ institutional capital-based radical innovation under China’s institutional voids[J]. Journal of Business Research, 2015, 68(6): 1166–1175. |

| [18] | Glynn A N, Sen M Y. Identifying judicial empathy: Does having daughters cause judges to rule for women’s issues?[J]. American Journal of Political Science, 2015, 59(1): 37–54. |

| [19] | Wang H L, Tong L, Takeuchi R, et al. Corporate social responsibility: An overview and new research directions[J]. Academy of Management Journal, 2016, 59(2): 534–544. |

| [20] | Wang K T, Li D J. Market reactions to the first-time disclosure of corporate social responsibility reports: Evidence from China[J]. Journal of Business Ethics, 2016, 138(4): 661–682. |

| [21] | Zhou K Z, Gao G Y, Zhao H X. State ownership and firm innovation in China: An integrated view of institutional and efficiency logics[J]. Administrative Science Quarterly, 2017, 62(2): 375–404. |