2020第42卷第9期

2.辽宁大学 新华国际商学院,辽宁 沈阳 110036

2.Xinhua International Business School, Liaoning University, Shenyang 110036, China

近年来,随着ICT等信息技术的普及,数字化正在重构传统广告业,Wunderman等新兴数字营销公司不断崛起,而智威汤逊、奥美等传统4A公司则整体日趋没落。新兴的MCN(multi-channel network)携诸多网红正在整合众多专业生成内容(professional generated content,PGC),在此过程中,“品牌意义”(brand meaning)正日益取代“品牌定位”“品牌特性”等传统品牌概念,成为数字化时代实业界和理论界共同频繁提及的一个新兴营销学术语。品牌是“意义”的集合(Merrilees等,2016),与品牌定位回答“品牌是谁”不同,品牌意义主要回答“品牌是什么”的根本性问题(Merrilees等,2016)。品牌意义在品牌和消费者之间搭建起紧密的联系,消费者之所以用特定的品牌来定位自己的身份,并不是因为品牌所做的承诺,而是因为品牌所体现的“意义”(Adi等,2015)。在传统工业时代,企业通过“品牌定位”就可以形成品牌区隔、建立竞争优势(Keller,2013),“品牌意义”的重要性并未凸显出来。而在数字化时代,媒介碎片化、营销精准化、互动社交化等都为品牌传播提供了截然不同的环境,数字化赋予了品牌全新的互动性、透明性和匿名性,品牌意义作为品牌与消费者之间的连接媒介,其重要性逐步凸显出来(Tierney等,2016)。强势品牌不仅是一种产品或服务,更是一组独特的公司承诺和顾客感知、互动和体验,这些因素作为意义的集合影响着长期的品牌关系。然而,尽管企业家和学者们在报告和文献中越来越多地使用“品牌意义”这一术语,但由于“意义”本身的多重特性,品牌意义正在成为一个人所共知又莫衷一是的概念。意义具有感知性、情境性和互动性等特性,意义既取决于个体的态度、经验、情感和活动(Singh Gaur等,2011),也与情境相关(Chandler和Vargo,2011),更取决于谁来表达以及如何、何时、何地表达(Tierney等,2016)。同时,个体不是被动地接受信息,而是主动地、在与客体互动的过程中构建自己的意义和理解(Allen等,2008)。意义的上述特点使品牌意义成为一个模糊的概念。尽管理论界和实业界人士在文献和报告中经常使用“品牌意义”一词,但是明确和仔细地考虑这个概念内涵的相关研究仍然较少。不仅如此,随着数字化的发展,数字化带来了全新的品牌意义底层逻辑,数字化对意义的感知性、情境性和互动性等本质特性都形成了颠覆性冲击,品牌意义相关研究面临着数字化的全新情境(Tierney等,2016)。

简言之,品牌意义正逐步从一个模糊的概念成为一个新兴的营销学术语,但现有营销学文献对品牌意义的内涵尚缺乏充分的探讨,尤其是数字化这一全新情境下的品牌意义相关研究议题仍然处于早期分散、模糊的状态。有鉴于此,本研究拟剖析品牌意义的内涵,梳理数字化情境下的品牌意义研究议题等,以期通过文献述评使理论界更好地理解品牌意义,在理论研究和商业实践之间建立起有效的沟通桥梁,为传统品牌管理提供数字化情境下的新启示。

二、品牌意义的内涵为了清楚地呈现品牌意义的来龙去脉,并回答品牌意义是什么的问题,本文从品牌意义的纵向演变和与相关概念的横向比较两个维度梳理品牌意义的内涵。

(一)品牌意义的纵向演变

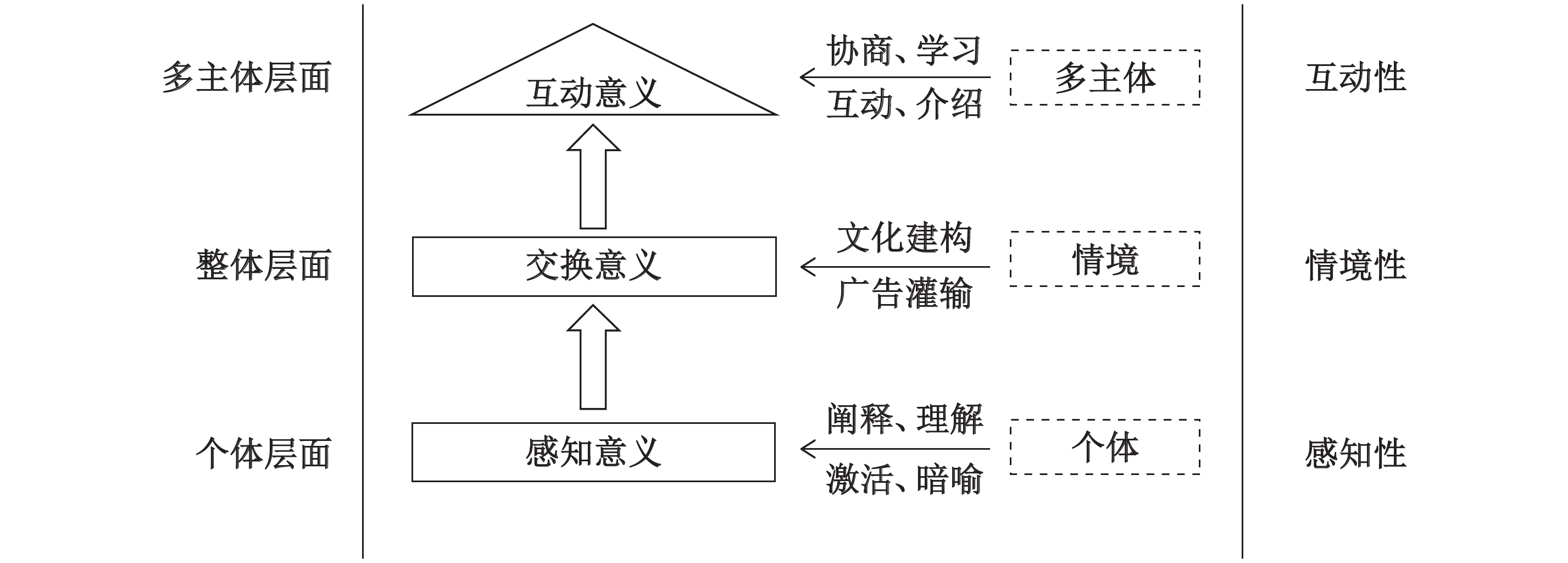

学者们先后从意义的感知性、情境性和互动性等特性出发形成了多样化的品牌意义认识。

1. 基于个体层面的感知视角品牌意义

营销学者最先从个体层面的感知视角出发界定品牌意义。品牌意义由参与过程的参与者确定(O’Reilly和Kerrigan,2013),特别是随着服务主导(S-D)逻辑的出现,“品牌没有任何意义,是个体创造自己的意义”(Berthon等,2009)似乎已成为老生常谈,但这种绝对的个体感知观点使实业界无所适从。一个折中的观点是,从意义的感知性出发,品牌意义是消费者个体心目中所形成的关于品牌联想的完整网络(Batra,2019),是指消费者记忆中名字、形象和认知之间的心理联系(Tarnovskaya和Biedenbach,2018)。品牌意义可以被概念化为一系列基本要素的组合,主要包括品牌的语义和象征性特征(Batey,2008)。这种品牌意义观点揭示了消费者个体的品牌意义生成路径,即消费者以品牌知识为中介(Wilson等,2014),通过对品牌基本要素的识别、记忆、回忆,在其心智中形成神经联想网络,继而引出不同的意义(Berthon等,2009)。随着消费者个体不断接触到新知识,并根据情境和特质处理相关信息,品牌意义逐渐发展(Wilson等,2014)。

基于个体层面的感知视角界定品牌意义在一定程度上揭示了品牌意义的内涵和生成路径,凸显了品牌意义的感知性,为品牌理论研究提供了必要的基础。但显而易见的是,这种观点仅仅从消费者的角度来考虑品牌意义,既忽略了品牌意义的广泛文化情境,也没有考虑利益相关者的广泛网络,因而是一种较为朴素的品牌意义认知。

2. 基于整体层面的文化视角品牌意义

与强调个体层面的品牌感知不同,一些学者注意到了意义的情境性,消费者的认知和情感塑造反映了群体和个体的社会文化和社会历史背景,其所产生的意义不是静态的,而是渐进的(O’Reilly和Kerrigan,2013)。意义随着时间的推移、社会的变化、文化环境的变化而演变(Hollenbeck等,2008),营销学者进而提出从更广泛的整体层面的文化视角出发界定品牌意义(Gilbreath,2019)。

从整体层面的文化视角出发,品牌意义受文化和语境的双重影响,是文化建构的产物(Al-Mutawa,2013)。即品牌方在周围文化中寻找与消费者相关的意义,并通过广告和时尚系统将这些意义转移到他们的产品中(Tarnovskaya和Biedenbach,2018)。消费者以特定的认知塑造品牌意义,以反映他们自己的社会文化情境(Torelli等,2012)。品牌方和消费者通过拥有、交换、梳理和撤回等来理解这些意义(Tarnovskaya和Biedenbach,2018)。人文世界扮演着品牌意义库的角色,而广告则是将这些意义转化为商品和服务的主要工具。广告可以将品牌和其他一些被广泛接受的具有特定文化意义的符号(例如,适当的音调、节奏、镜头方向、旁白等)结合在一起,然后这种特定的文化意义(例如,性别、年龄、社会阶层、种族)就成为品牌的一部分。当消费者购买该品牌时,同样的意义就从品牌转移到消费者身上,这就是消费者优先购买该品牌的原因。但消费者并不是被动地接受品牌信息,而是通过认知和特质塑造意义,以反映自己的社会文化状况(Torelli等,2012)。

基于整体层面文化视角的品牌意义界定有效地揭示了品牌意义的来源,然而,这些文献几乎无法洞察市场参与者之间的相互作用如何随着时间的推移而发展,并可能产生多种品牌叙述,进而导致品牌意义偏离组织意图。此外,这种观点并没有解决分歧对品牌意义所依赖的组织价值的影响,而是主要关注消费者—品牌联系的认知和情感方面,而不是分歧如何影响品牌意义及其随时间的演变。因此,一些学者转而关注意义的互动性,进而从多主体互动的过程视角探讨品牌意义。

3. 基于多主体层面的符号互动主义视角品牌意义

从多主体层面的符号互动主义视角出发,品牌意义被认为是多个参与者之间互动交流和社会协商过程的结果(Vallaster和Von Wallpach,2013),是指由于社会协商过程而归因于品牌的特殊和不断演变的情感和认知理解(Tierney等,2016)。这种观点假设品牌意义既不受企业的控制(Saleem和Iglesias,2016;Cova和Paranque,2016),也不被消费者被动地接受(Gaustad等,2018)。相反,它是社会协商(Von Wallpach等,2017)、多方面(Berthon等,2009)以及多个参与者之间互动和交流的结果(Hatch和Schultz,2010)。不仅如此,这些互动不是线性和可预测的,而是多重而复杂的(Kjellberg和Helgesson,2007),并嵌入相互依存的、相关的和动态的过程中,这些过程构成了价值和意义(Vargo等,2015)。

在实践中,品牌方开发预期的品牌意义,并通过广告活动和媒体的可见性进行沟通(Tarnovskaya和Biedenbach,2018)。消费者解读营销经理传达的品牌意义(Tarnovskaya和Biedenbach,2018)。消费者通过“接受”意义并与个人生活状况之间对话来接纳它或积极地改变它(Belboula和Ackermann,2019)。最终,品牌方和消费者通过社会环境中的社会互动,将这些个体建构的品牌意义提升到品牌意义谈判中(Tarnovskaya和Biedenbach,2018)。品牌意义是通过市场参与者之间持续的交流和消费实践塑造的(Al-Mutawa,2013),这使得品牌意义成为一种可延展的资源,也即品牌意义从个体层面感知的“交换意义”转变为多个参与者互动的“互动意义”。符号互动主义视角提供了关于品牌意义的更全面的观点,为理解在营销、个人和社交环境动态系统中的品牌意义创造过程提供了丰富的基础(Rosenthal和Brito,2017)。

基于上述分析可以看出,不同学者从意义的不同特性出发,从个体、整体、多主体三个层面对品牌意义形成了多样化的认识(参见图1)。品牌意义是个体层面感知的表征,是整体层面文化建构的产物,更是不同主体经过社会谈判过程而赋予品牌的一种特有的、不断发展的情感和认知理解。

|

| 图 1 品牌意义内涵模型 |

(二)品牌意义与相关概念的横向比较

为了更进一步阐明品牌意义的内涵,本研究将对品牌意义与品牌联想(brand association)、品牌形象(brand image)、品牌识别(brand identity)、品牌文化(brand culture)和品牌个性(brand personality)这几个相关概念进行辨析。

1. 品牌意义与品牌联想

品牌联想是与记忆中的品牌节点相联想的其他信息节点,包含了品牌对于消费者的意义(Keller,2013)。一个品牌联想的优势和实力可能会受到记忆中其他品牌联想的影响。品牌联想之间的一致性决定了品牌形象的“凝聚力”,即品牌形象在多大程度上由具有共同意义的联想或联想子集来表征(Keller,2013)。而品牌意义的一个标准解释将其视为消费者心目中品牌联想的完整网络(Batra,2019)。因此,品牌意义来源于有效的品牌联想,即品牌联想是品牌意义形成的重要渠道(Merrilees等,2016)。

2. 品牌意义与品牌形象

品牌形象是指企业或其某个品牌在市场上、在社会公众心中所具有的个性特征,它体现了公众特别是消费者对品牌的评价与认知(Chinomona,2016)。企业会基于不同的资产和能力发展其品牌形象,进而在消费者心目中创造出品牌特有的意义(Xara-Brasil等,2018)。而消费者从各种渠道获取企业塑造的品牌形象,并根据其形象的一致与否强化或者减弱品牌意义,或者说,一个具有“凝聚力”的品牌形象更能强化品牌意义(Torres和Bijmolt,2009)。因此,品牌形象是品牌意义形成的重要载体之一(Hjelmgren,2016)。

3. 品牌意义与品牌识别

品牌文献将品牌识别描述为品牌的独特性和基本理念,使品牌具有个性的精神、目标和价值观(De Chernatony,2010)。品牌识别的本质就是对品牌个性、一致性、价值观和设计等核心问题的组织回答(Xara-Brasil等,2018)。在考虑品牌选择时,有太多的选择可供消费者努力找出什么使某一特定品牌具有特殊性(Kapferrer,2008)。品牌识别是有效区分和管理品牌的一种重要工具(Keller,2008),管理者应建立并保持清晰一致的品牌识别,以便品牌可以作为消费者的稳定参考(Aaker,1996)。因此,这种观点倾向于将品牌识别定义为一种内部结构,这种结构是由组织单方面产生的——管理者希望品牌成为什么样的品牌,并且需要随着时间的推移保持稳定(Kapferrer,2008)。而品牌意义是在利益相关者的共同作用下产生的,相比于品牌识别的片面性、稳定性,品牌意义更加全面,而且随着时间的推移会不断发生变化(Batra,2019)。同时,品牌识别也是品牌意义形成的重要载体之一(Michel,2017)。

4. 品牌意义与品牌文化

品牌文化是指影响品牌在市场中的意义的品牌历史、形象、神话、艺术、戏剧的文化维度或规范(Schembri和Latimer,2016)。除了品牌识别和品牌形象,品牌文化是理解品牌意义和品牌创造的必要补充条件(Schroeder,2015)。消费者赋予品牌的意义不仅仅是一个品牌形象的投射结果,而是一个在营销环境、文化环境和社会环境之间进行协商的过程(Schroeder,2009)。我们生活在一个品牌化的世界里,品牌赋予文化以意义(Fournier和Alvarez,2019),品牌文化为理解情境下的品牌意义提供了必要的文化、历史和政治基础(Al-Mutawa,2013),即通过文化、历史和政治的相互作用,为品牌注入丰富的意义。也就是说,品牌文化影响品牌意义的塑造,是品牌意义形成的又一个重要载体(Schembri和Latimer,2016)。

5. 品牌意义与品牌个性

品牌个性是指与品牌相关的一系列人类特征(Heine,2010),常用作“品牌身份棱镜”(Kapferrer,2008),同时还是品牌识别框架的主要组成部分之一,是品牌识别的核心维度(Xara-Brasil等,2018)。Aaker(1996)通过对五大人类个性维度的研究,建立了最成熟的品牌个性维度理论框架和衡量它们的量表。以往的很多研究都使用品牌个性量表来测量品牌意义。如文化世界的品牌意义维度,阶级、性别、地位、年龄等(Geuens等,2009)。虽然人类价值观的许多类型/维度都可以映射到标准的品牌个性维度上,但也有一些可以说是缺失的。品牌意义的范围比品牌个性要广得多,品牌意义有多种潜在类型,如精致与力量、高贵与粗俗、性感与安全、自然与非正式、教养与自信、社会责任与真实性等,这远远超出了典型的品牌个性维度所代表的含义(Batra,2019)。因此,相对于狭隘的品牌个性领域来说,品牌意义领域更为广泛(Batra,2019)。

综上所述,品牌意义与品牌联想、品牌形象、品牌识别等相关概念之间有着错综复杂的关系(参见表1)。品牌意义来源于有效的品牌联想,品牌联想是品牌意义形成的重要渠道;品牌形象的凝聚力决定了品牌意义的稳定性,同时品牌形象、品牌识别和品牌文化是品牌意义形成的三个重要载体;品牌识别是与竞争品牌进行区分的有效工具,是管理者希望成为什么样的品牌,具有片面性和稳定性,而品牌意义是在利益相关者的共同作用下产生的,具有全面性和发展性;品牌个性是品牌识别的核心维度,但品牌意义领域要比品牌个性领域宽泛得多。简言之,从品牌意义与相关品牌术语的横向辨析中可以看出,品牌意义与上述诸多品牌术语有着密切的关系,它们都反映了品牌这头“大象”的某些方面(尽管在某些情况下它们有交集)。然而,品牌意义尽管与上述诸多术语有着或多或少的交集,但并不是它们的集大成者。相反,品牌意义是从“感知性、情境性和互动性”的全新途径回答“品牌是什么”这一核心问题的。品牌联想、品牌形象、品牌识别、品牌文化、品牌个性等术语均形成于传统工业经济时代,它们的共同默认潜在假设是“顾客的感知性”,单一维度的顾客感知衡量一切、决定一切。与这些术语重点关注“感知性”不同,品牌意义的纵向演进表明,品牌意义不仅强调“品牌是什么”的“感知性”,更强调“品牌是什么”的“情境性和多主体互动性”,拓展了品牌的社会文化情境因素和多主体感知、多主体互动等特点,而这种“感知性、情境性和互动性”又因为数字化技术的出现面临着全新的底层逻辑,因而,将品牌意义作为一个新兴术语成为数字化时代的趋势之一。

| 概念名称 | 概念解释 | 与品牌意义的联系与区别 |

| 品牌意义 | 品牌意义是个体层面感知的表征,是整体层面文化建构的产物,更是不同主体经过社会谈判过程而赋予品牌的一种特有的、不断发展的情感和认知理解 | — |

| 品牌联想 | 品牌联想是与记忆中的品牌节点相联想的其他信息节点,包含了品牌对于消费者的意义(Keller,2013) | 品牌意义来源于有效的品牌联想; 品牌联想是品牌意义形成的重要渠道 |

| 品牌形象 | 品牌形象是指企业或其某个品牌在市场上、在社会公众心中所表现出的个性特征,它体现了公众特别是消费者对品牌的评价与认知(Torres和Bijmolt,2009) | 品牌形象的凝聚力决定了品牌意义的稳定性; 品牌形象是品牌意义形成的重要载体 |

| 品牌识别 | 品牌识别是指品牌的独特性和基本理念,使品牌具有个性的精神、目标和价值观(De Chernatony,2010) | 品牌识别具有片面性和稳定性,而品牌意义具有全面性和发展性; 品牌识别是品牌意义形成的重要载体 |

| 品牌文化 | 品牌文化是指影响品牌在市场中的意义的品牌历史、形象、神话、艺术、戏剧的文化维度或规范(Schroeder,2005) | 品牌文化是品牌意义形成的重要载体 |

| 品牌个性 | 品牌个性是指与品牌相关的一系列人类特征(Heine,2010) | 品牌个性量表可以用来测量品牌意义; 品牌意义领域宽于品牌个性领域 |

随着数字化的发展,数字技术对意义的感知性、情境性和互动性等本质特性都形成了颠覆性的冲击,为品牌意义带来了全新的底层逻辑。借由这种全新的数字情境,品牌意义共创、品牌意义消解和品牌意义重塑成为品牌意义研究的三个新兴议题。

(一)数字化时代的品牌意义共创:从感知到共创

数字化改变了品牌意义的“感知性”基本逻辑,品牌意义的生成正在从“感知”到“共创”转变。在数字化信息共享与网络平台快速发展的影响下,企业已经逐渐抛弃了管理者(Aaker,1996)、员工(Berthon等,2009)或者消费者(Mustak等,2013)单独感知和塑造品牌意义的观点。品牌意义不是由任何一个利益相关者或企业本身控制的,而是随着反复交互的反思过程产生的(Wilson等,2014)。品牌意义共同创造(即品牌意义共创)因此成为数字化时代品牌意义研究的第一个核心议题。

品牌意义共创是“一个分散的社会过程,在这个过程中,主要的利益相关者可以直接或间接地、有目的或偶然地进行交互,以塑造品牌社会现实的某些方面”(Vallaster和Von Wallpach,2013)。在社会和经济市场参与者的网络中,多个利益相关者通过互动、对话、交换和资源整合共同创造品牌及其意义(Vargo和Lusch,2011)。这些利益相关者可以包括消费者、一线员工、品牌经理、供应商和其他社会群体,他们通过改善品牌的使用,为自己和他人创造价值和意义(Schau等,2009)。新的社交媒体特别支持共同创造过程,为从未在线下接触过的利益相关者提供了联合品牌相关互动的前所未有的机会(Hatch和Schultz,2010)。这些利益相关者可能对品牌有不同的期望(Jones,2005),同时利用不同的资源来维护他们与品牌相关的利益(Merrilees等,2018)。在线平台使利益相关者能够在(未经过滤的)论坛中相互交流品牌意见和经验(Asmussen等,2010)。在线文本的表达增加了管理者对其品牌的意义以及多个利益相关者与品牌关联的意义(Asmussen等,2010)。总之,数字化时代推动了品牌意义共同创造的产生。品牌意义共创研究主要包括互动逻辑和情境逻辑两条研究脉络。

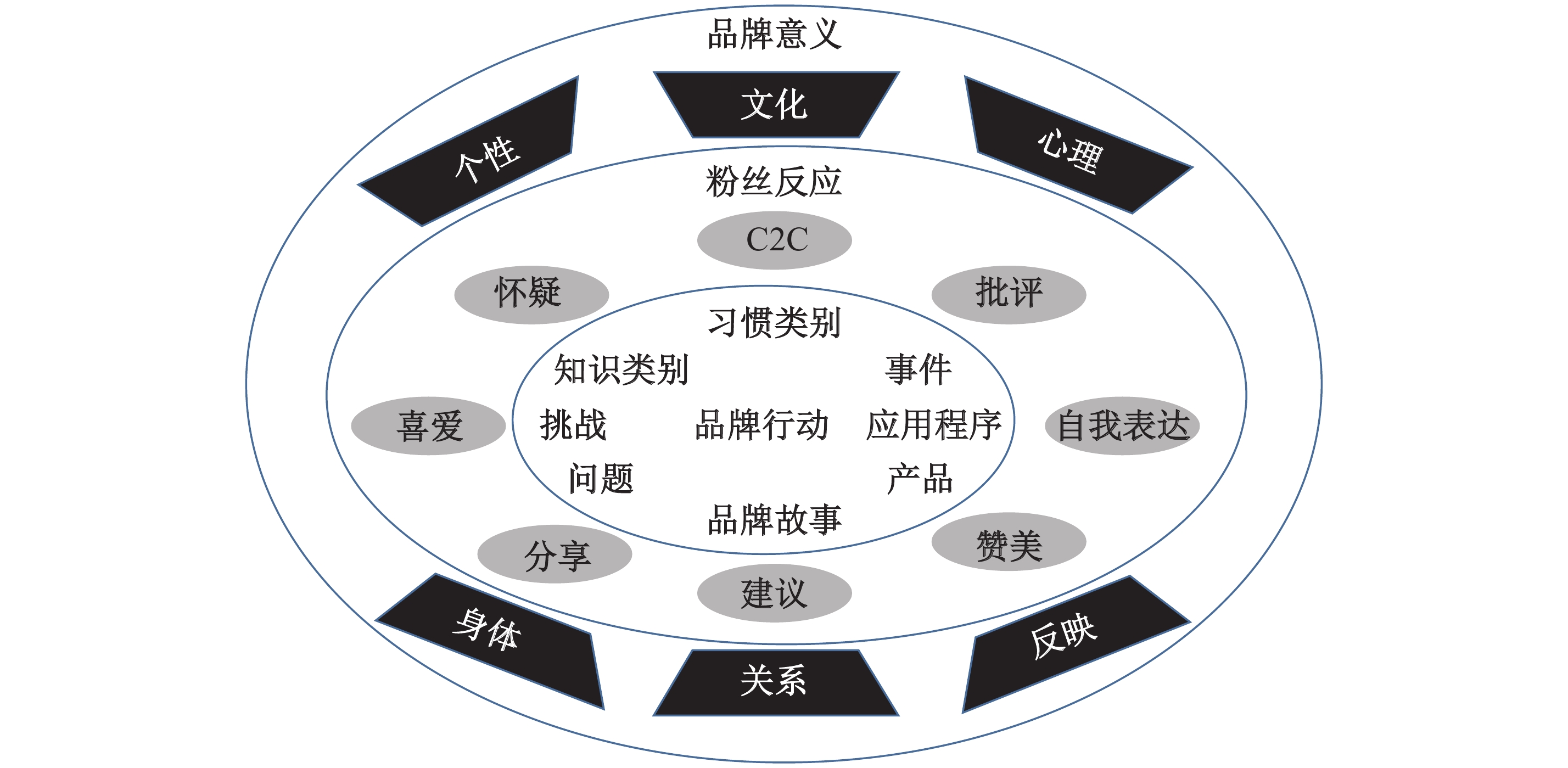

一方面是互动逻辑下的品牌意义共创。以往对社交媒体网站上品牌意义共同创造的研究表明,多个利益相关者在合作对话中共同创造品牌意义(Iglesias等,2013;Vallaster和Von Wallpach,2013)。品牌可能让个体参与在对话中起主导作用,这些个体在品牌意义的共同创造中至关重要,因为他们与品牌和其他个体互动,这种互动改变了意义创造的过程(Muñiz和Schau,2011)。Rosenthal和Brito(2017)提出了互动逻辑下品牌意义的共同创造过程(参见图2)。互动逻辑的品牌意义共同创造是一个迭代过程,主要从品牌战略及其内容的选择开始——以品牌为中心的内容和以与消费类别相关的主题为中心的内容。品牌页面的内容应由品牌管理者根据内容在粉丝生活中的作用及其潜在反应进行策划,而不仅仅是基于品牌希望传达的意义,从而制造一系列品牌行动。粉丝通过喜爱、分享、批评、怀疑、建议、赞美、自我表达以及消费者与消费者(C2C)的交流参与此对话内容。不同类型的粉丝反应通过Kapferrer棱镜六个方面中的一个或多个的互动,共同创造品牌意义。粉丝对内容策略的反应是不可控制的,但可处理。人们根据自己的经验、价值观、生活方式和意识形态来阅读、解释和适当使用内容。“来源”和“接收者”之间可能存在的不对称增加了沟通过程中的误解(Rosenthal等,2017)。品牌意义也总是嵌套在品牌生态系统的元素中。因此,品牌管理者应该集中精力制作能够减少可能的不对称性和增加潜在对称性的内容,让粉丝参与交流互动,共同创造品牌意义。

|

| 图 2 互动逻辑下的品牌意义共同创造过程 |

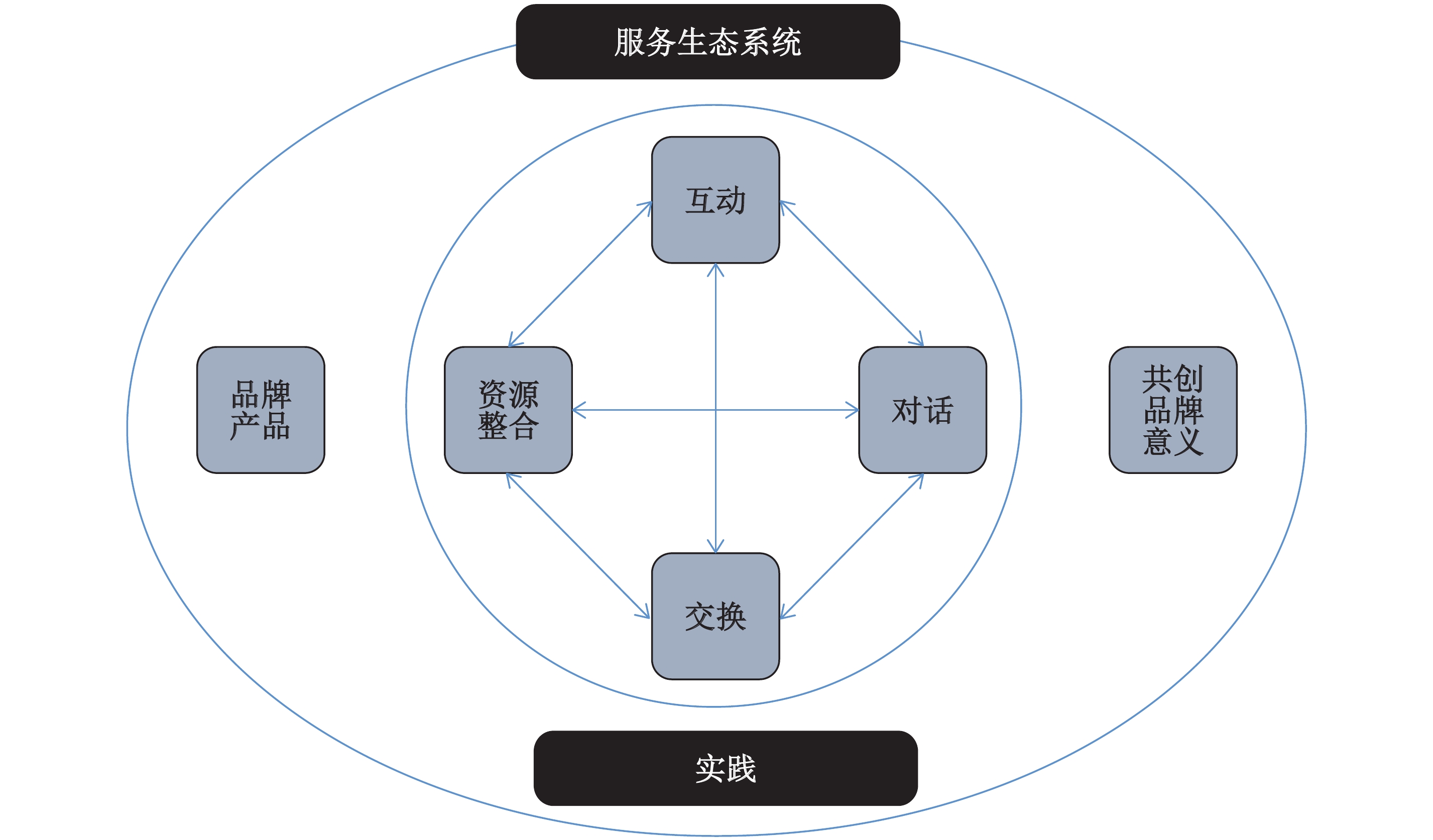

另一方面是情境逻辑下的品牌意义共创。从交换意义到通过多个参与者的互动构建意义的思维变化表明,品牌意义是在市场参与者的网络中发展的,因此是有情境的(Merz等,2009)。情境是指一组独特的参与者及其相互之间的联系,它们最终影响服务生态系统中微观(如服务交换)、中观(如用户联想)和宏观(如社会文化网络)层面上时间分散的交互作用(Chandler和Vargo,2011)。品牌意义的共同创造过程需要融入情境因素,如将情感和文化提示作为管理新兴品牌意义的策略,因为消费者和其他市场参与者在确定品牌意义网络话语的过程中会使用文化和情感提示(Vallaster和Von Wallpach,2013)。Tierney等(2016)提出了情境逻辑下的品牌意义共同创造过程(参见图3)。McColl-Kennedy等(2012)将服务生态系统视为品牌意义共创的情境逻辑,将共同创造视为市场参与者网络内相互依存的资源整合。这些社会和服务整合不是线性的和可预测的,而是多重又复杂的,并且嵌入在相互依存的关系和动态过程中,这些过程构成价值和意义,创造社会和服务结构,称为服务生态系统(Vargo和Lusch,2011;Vargo等,2015)。资源的部署、交换和集成通过间接或直接的交互和交换在服务系统中发生。S-D逻辑文献强调,这些交换和集成活动不仅构成相互作用或服务生态系统的多重相互依存和动态结构,而且意味着参与者同时嵌入多重相互依存和不断发展的服务系统中(Vargo和Lusch,2011;Edvardsson等,2012)。情境逻辑下的品牌意义共同创造过程,是一个包含品牌相关资源整合活动以及情境内多个市场参与者之间交互的过程,从而生成一种社会协商和特质决定的品牌意义。

|

| 图 3 情境逻辑下的品牌意义共同创造过程 |

此外,文化和情感是数字化时代品牌意义共创的重要影响因素。现有研究已经将文化和情感提示作为管理新兴品牌意义的重要策略,因为消费者和其他市场参与者在确定品牌意义网络话语的过程中会使用文化和情感提示(Vallaster和Von Wallpach,2013)。因此,企业可以利用文化资源和情感策略来促进品牌意义共创过程(Tierney等,2016)。利益相关者的情感受到品牌及其传播标志、符号以及品牌互动和人际体验的刺激。这些体验在利益相关者与品牌接触的过程中会诱发主观情绪反应(Tierney等,2016),这被视为一种品牌与利益相关者的语用互动(pragmatic engagement)形式(Scheer,2012),这种互动充满了意义。在开发品牌的意义和情感联系时,利益相关者还利用文化和情感线索,如过去的消费体验(Singh Gaur等,2011)。文化和情感联系是由品牌和其利益相关者形成的,并在时间和社会背景下发生变化(Tierney等,2016),从而塑造品牌意义(Gurzki,2020)。因此,情感和文化是参与共同创造过程的基本要素(Smith,2013)。此外,企业通过战略性地部署品牌人工制品(artifacts)(如蒂芙尼蓝色礼盒)来通过怀旧促进消费者与品牌的文化和情感联系(Braun-LaTour等,2007),或使用社会文化群体中的人工制品来提升忠诚度(Hollenbeck等,2008)。换言之,“意义”的结果是由情感与文化的感性偏见形成的(Tierney等,2016)。

(二)数字化时代的品牌意义消解:从建构到消解

数字化同样改变了品牌意义的“情境性”基本逻辑,品牌意义正在经历从“建构”到“消解”的转变。数字化使文化特别是传统文化的区隔性、连贯性发生了显著的变化,文化融合、文化消解都成为品牌意义的新“情境”。在数字化带来的这些新情境下,品牌意义的“差距、冲突、共毁”等意义消解行为成为品牌意义研究的第二个新兴议题。

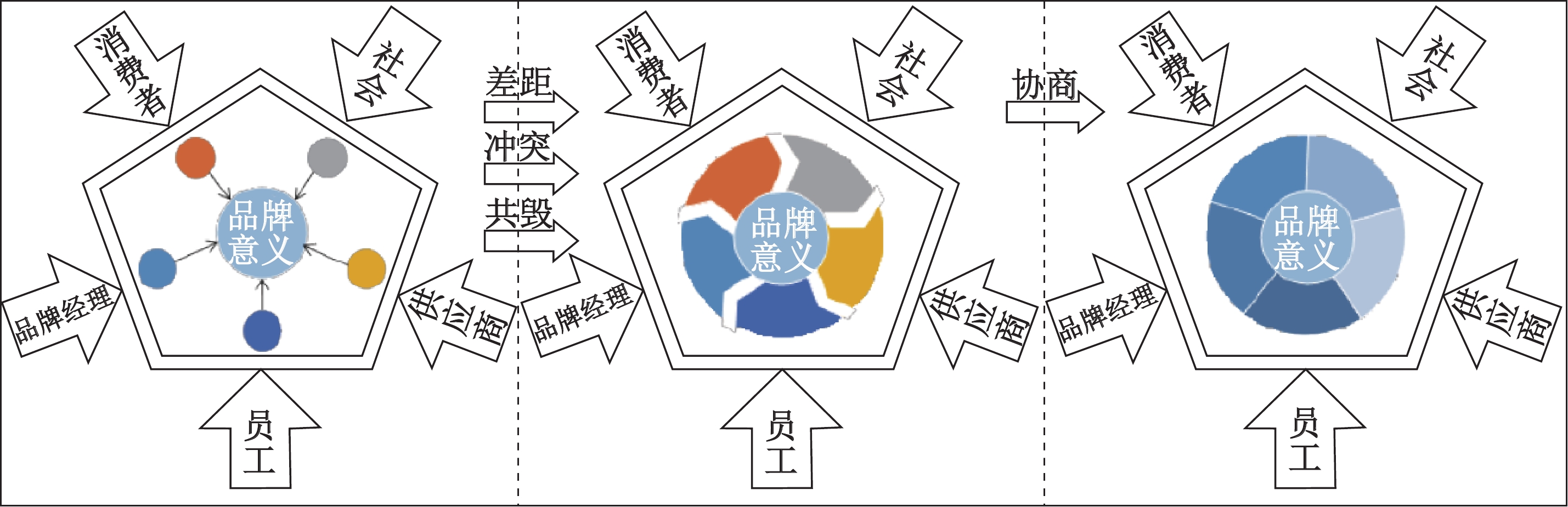

品牌意义消解是伴随着品牌意义生成而自然产生的过程,如同初创企业一样,随着企业的发展要么持续壮大要么走向灭亡。数字化时代的品牌意义塑造也是充满风险的过程,成功即会塑造出企业预期的品牌意义,失败则会带来意义的消解。品牌意义消解主要包括品牌意义差距、冲突和共毁三种方式。

一是品牌意义差距。数字化时代的品牌意义是通过企业和利益相关者之间的积极对话和互动过程共同创造的(Iglesias等,2013;Black和Veloutsou,2017)。在品牌意义共同创造领域,大多数已发表的研究倾向于从乐观的角度看待消费者和品牌之间的互动,这一过程已成为许多企业营销战略的一个关键目标(Dessart等,2015)。然而数字化时代的品牌意义可能因共同创造过程中不同群体之间品牌知识的不同而产生差距(Wilson等,2014)。当多样性的品牌意义不能和谐共生,就会呈现出模糊、无序的品牌意义网络。数字化时代的品牌意义本身就具有多义性(Berthon等,2009)特征,当其具有认知协调性时即成为稳定的品牌意义,反之则会出现认知失调,即会造成品牌意义差距。Berthon等(2009)认为品牌传播是一致的、简单的、令人难忘的,但因为接收者知识基础不同,在解释这些传播中所起的作用不同,所以会产生多重的、有时是不和谐的品牌意义。Merrilees等(2012)通过定量研究证实城市品牌的品牌意义受到多重利益相关者的多重影响,只有这些不同的意义达到认知协调才能变成稳定的品牌意义。Wilson等(2014)运用案例研究方法,对利益相关者群体之间的品牌意义差距进行了研究,他们指出,在组织或品牌所有者构建其品牌意义版本时,消费者群体构建了他们自己的品牌意义。因此,利益相关者的品牌意义可能是和谐共存的,也可能是不同的,即表现出差距。

二是品牌意义冲突。利益相关者在共同创造品牌意义的同时,不仅会因内外部情况生成有差距的品牌意义,还可能产生相互冲突的品牌意义。在数字化时代之前,积极参与品牌意义塑造的利益相关者通常仅限于终端消费者和员工,但数字化环境将不同的利益相关者群体聚集在一起,这些群体在预期品牌意义方面可能存在冲突,造成品牌意义消解(Hollenbeck和Zinkhan,2010)。首先,每个利益相关者群体都有一组独特的期望、需求和价值观,其中一些可能相互冲突(Greenley等,2005)。而数字化环境会放大他们的反应,导致风暴立即蔓延,从而造成品牌意义冲突。其次,个体和集体的品牌意义互动可能造成品牌意义冲突。这是因为不同利益相关者群体之间和内部的互动可能造成品牌意义的两极分化,造成支持性和对抗性品牌意义的出现,它们在个体之间即时转移,从而造成品牌意义冲突(Tarnovskaya和Biedenbach,2018)。最后,数字化可能造成品牌意义认知冲突。数字化时代每个人都可以成为品牌意义的传播者,互联网更为其提供了传播平台,从而促进了品牌自拍的发生(Presi等,2016)。品牌自拍是一种特殊的自拍照片,展示涉及品牌的日常消费活动。一些品牌自拍通过提供对品牌的连贯和无瑕疵的解释来确认和强化品牌意义,而另一些则通过传递异质元素和符号冲突来破坏品牌意义的稳定性,给人们带来认知冲突,从而消解品牌意义(Presi等,2016)。例如,香奈儿女孩自拍将香奈儿品牌打造成一个平凡的私人物品,打破了香奈儿公司宣传所创造的排他性和高级联想,使其他消费者对香奈儿品牌产生认知冲突,在一定程度上和一定范围内消解了香奈儿的品牌意义。

三是品牌意义共毁。品牌意义共同创造的过程除了会造成意义的差距或冲突之外,还可能造成意义的共毁,这是一种更为严重的品牌意义消解行为。消费者参与围绕品牌的创意和创新的共同创造过程,也会带来消极参与形式的风险(Hollebeek和Chen,2014)。品牌共同创造意味着企业可能失去对品牌意义的控制(Cova和Paranque,2016;Saleem和Iglesias,2016),可能被推向不想要的方向(Ind,2014)。共同创造者可能通过非合作性行为滥用他们增加的权力,而不是作为有价值的贡献者,从而代表一个不可控制的信息来源(Black和Veloutsou,2017)。现有的文献和现实生活案例都表明,非合作性共同创造者可以戏剧性地模仿最初的品牌意义或表达对品牌及其意义的负面情绪(Fournier和Avery,2011;Zarantonello等,2016;Hegner等,2017)。在这种情况下,共同创造就变成了一个品牌意义相互摧毁的过程,而不是一个共同品牌发展的过程(Gyrd-Jones和Kornum,2013)。Kristal等(2018)通过实证研究进一步证明,专家与消费者积极分子通过非合作性共同创造能够颠覆品牌意义。不同形式的非合作性共同创造过程对品牌意义的影响不同。在其中一种形式中,品牌可以作为模仿和恶作剧的素材(Fournier和Avery,2011),可以称之为“品牌游戏”。在另一种形式的非合作性共同创造中,品牌被劫持,其意义被进行毁灭性的负面重新联想(Romani等,2015;Zarantonello等,2016),可以称之为“品牌攻击”。当品牌被用作模仿的素材时,品牌游戏可以被认可。它的根源在于文化干扰和滑稽模仿的创造(MacInnis等,2019)。顽皮地颠覆品牌可能会为观察者创造一个积极的、无风险的环境(Fournier和Avery,2011),但也可能会导致实际品牌信念和感知品牌属性之间的脱节,从而导致对最初品牌意义的修改。相比之下,第二种形式的非合作性品牌共创则是一种明显具有嘲讽性和侵略性的品牌颠覆方式,例如,批评品牌所有者的企业行为,如剥削童工和血汗工厂,就属于品牌攻击。这不仅会给品牌带来毁灭性的普遍后果,还会颠覆品牌意义。品牌攻击比品牌游戏更能颠覆企业的品牌意义。

通过对以上品牌意义消解方式的研究可知,以下几个因素会影响意义消解过程:

一是新情境。数字化为品牌意义带来了新情境,新情境必然给企业带来新的机遇与挑战。数字化促进了网络互联,为利益相关者参与企业品牌意义共创提供了平台,但也为意义的消解提供了机会(Tarnovskaya和Biedenbach,2018)。无论是数字化时代信息传播的失控(Black和Veloutsou,2017),还是数字化平台上利益相关者互动造成的冲突,都会造成品牌意义消解(Tarnovskaya和Biedenbach,2018)。

二是知识基础。企业传递出的产品相关属性、包装、标识、产品类别联想、品牌名称、符号、广告信息和风格、拟人化、价格、分销渠道等是一样的(Batra,2019),但因接收者知识基础不同,在分析、理解这些要素时所起的作用不同,可能会产生不同甚至冲突的品牌意义,从而造成品牌意义消解(Merrilees等,2012)。

三是目标期望。品牌意义共同创造意味着品牌意义不可能固定或统一(Fisher和Smith,2011),因为每个利益相关者都有各自的目标或期望,当这些利益相关者共同创造品牌意义时,预期的品牌意义就可能存在差异,最终造成品牌意义消解(Hollenbeck和Zinkhan,2010)。

四是非合作性行为。数字化时代品牌意义是由利益相关者共同创造的(Vargo和Lusch,2011),但不是所有的利益相关者都对企业品牌抱着积极态度。当利益相关者抱着消极心态、敌对情绪面对品牌意义的创造时,就会通过非合作性行为破坏企业的品牌意义(Hollebeek和Chen,2014),如通过“品牌游戏”“品牌攻击”等摧毁品牌意义,造成意义的消解(Kristal等,2018)。

(三)数字化时代的品牌意义重塑:从互动到重塑

如上所述,数字化改变了品牌意义的“互动性”,数字化在带来品牌意义共毁的同时,也为品牌意义重塑提供了机会,一些老字号品牌借由数字化获得了新生,数字化时代的品牌意义重塑也因此成为品牌意义研究的第三个议题。

品牌意义重塑是品牌重塑方式的一种。企业在陷入品牌困境时,多通过品牌重塑的方式重焕品牌活力和品牌吸引力,此外,还有企业通过品牌创新的方式来实现这一目的。二者的区别在于,品牌创新是通过产品、技术、形象、管理等进行创新,创造以前不存在的新事物(张岩松,2005);而品牌重塑是基于品牌现状,通过改变或增强品牌要素让它变得更好。品牌重塑是指从最初规定的企业品牌到新形式品牌的变化(Merrilees和Miller,2008),强调赋予企业品牌新的意义(Gotsi和Andriopoulos,2007),涉及多个利益相关者及其相互关系、文化、身份、形象和标签的变化(Gotsi和Andriopoulos,2007)。迄今为止,企业品牌重塑研究主要集中在改善形象(Muzellec,2004)、探讨品牌架构的含义(Lambkin,2008)、保护品牌资产(Lambkin,2006)和更名战略(Kaikati,2003)等方面。而数字化时代加剧了品牌重塑的复杂性,因为在品牌重塑的过程中,还不清楚不同的利益相关者将如何应对价值观和身份的变化。更具体地说,对于需求冲突的多个利益相关者如何影响品牌重塑过程,人们知之甚少(Lee,2013)。一些关于企业品牌重塑的研究已经使人们意识到将品牌视为由不同利益相关者共同创造的意义组合的重要性(Iglesias和Bonet,2012)。而且在企业品牌重塑失败的诸多原因中,已有研究重点关注品牌意义,并且已有研究忽略了多重利益相关者对品牌重塑行动的影响(Gotsi和Andriopoulos,2007)。因此,品牌意义重塑作为品牌重塑的有效方式逐渐受到关注,利益相关者在重塑过程中的作用也逐渐受到重视。

品牌意义重塑代表了一个复杂的品牌复兴过程,涵盖从“对品牌标识的微小修改”到“涉及整个公司重组”的诸多变化(Muzellec和Lambkin,2006)。可以通过在企业内部进行内部沟通、雇员训练、内部营销等方式提高这一过程的有效性(Merrilees和Miller,2008)。在外部,这一过程的成功取决于不同利益相关者之间“参与”的实现(Miller等,2014)。

品牌意义协商成为数字化时代品牌意义重塑成功的有效手段。数字化时代加剧了品牌意义重塑的复杂性,因为数字化平台支持多个利益相关者的积极参与,并使他们能够实现网络互联(Hennig-Thurau等,2013)。先前研究的结果表明,消费者已成为营销中意义创造的主要来源(Hammerl等,2016),主要通过生成自己的消费体验、服务、产品概念、象征意义和消费叙事来创造品牌意义(Cova和Dalli,2009)。然而,并非所有这些过程都涉及与企业共同创造品牌意义,因为即使在已建立的品牌联想中,消费者也可以追求自己的机会目标(Gambetti和Graffigna,2015)。因此,消费者不能总是被视为品牌意义创造过程中的合作伙伴,他们可以通过非物质劳动成为品牌意义的生产者(Cova和Dalli,2009)。此外,营销经理需要调整其管理实践,不仅要考虑满足消费者的需求(Østergaard等,2015),还要考虑参与意义创造过程的其他利益相关者的利益(Hatch和Schultz,2010),因为在数字化环境中,其他多个利益相关者群体(除了营销经理、消费者和员工)在品牌意义重塑过程中也发挥着关键作用。技术驱动的赋权为消费者和其他利益相关者创造了组织群众行动的可能性,这可能会产生积极的结果,如有效运作的品牌联想,也可能导致负面事件,如协作品牌攻击(Rauschnabel等,2016)。此外,数字化时代的交互性、透明性和匿名性增加了各利益相关者群体即时的和经常的对立反应,这会加剧利益相关者的抵制问题(Deighton和Kornfeld,2009)。因此,在数字化情境下,品牌意义重塑的复杂性意味着,在积极意义的营造中,不仅要考虑品牌意义共创,还要考虑多个利益相关者之间的品牌意义协商。Tarnovskaya和Biedenbach(2018)从符号互动论的角度,用案例研究法分析了一次失败的公司品牌重塑。作者在Facebook、Twitter和互联网上的专业论坛收集经理、消费者、设计师和营销专业人员的各种叙述作为定性数据,发现多方利益相关者群体可能重塑出不同甚至相互对立的品牌意义,而公司品牌意义重塑失败的原因就在于各利益相关者之间未能进行有效的品牌意义协商。因此,在数字化环境中实施品牌意义重塑重要的是考虑利益相关者群体之间的品牌意义协商(Wilson等,2014)。

现有研究对品牌意义重塑过程探讨较少,但已有研究提出了品牌意义重塑过程需要重视的三种紧张关系:外部形象与内部身份的协调、多方利益相关者的对话和接触、市场需求与组织身份的平衡(Lee等,2013)。第一,外部形象与内部身份的协调。在许多情况下,企业管理者清楚地认识到围绕传统、身份和价值观的斗争,以及这些斗争如何导致品牌意义重塑过程中的紧张。简言之,就是拥抱“新”形象和捍卫“旧”身份的两难境地。管理企业品牌意义重塑需要平衡和调整身份变化与外部形象。然而,多个利益相关者可能会形成企业品牌的多个形象和观点,这就需要与这些群体进行复杂的互动。第二,多方利益相关者的对话和接触。这种紧张关系与满足来自多个利益相关者的各种期望的挑战有关。管理者普遍认为,利益相关者会对一些品牌意义重塑活动做出强烈反应。例如,一些企业员工会反对企业进行重塑,因为他们在情感上对组织有依恋,当发生变化时,他们面临重新认同组织的挑战,因此消极反应成为他们的应对机制。其他利益相关者也如此,由于对组织的期望不同,他们会对企业的品牌意义重塑产生不同的反应,因此在重塑过程中要重视与多方利益相关者的对话和沟通。第三,市场需求与组织身份的平衡。这种紧张关系在品牌意义重塑过程中也很明显。很多企业会在意义重塑过程中迷失自己,盲目追逐市场热点而忽视自身的定位,使企业的品牌意义变得混乱。因此平衡现在的工作与想要成为什么样的品牌方面的斗争也是有价值的。

四、研究总结与未来展望本文首次从意义的感知性、情境性和互动性出发,系统地梳理了品牌意义这一新兴营销学术语的内涵,同时,还将品牌意义与品牌联想、品牌形象、品牌识别、品牌个性等相近术语进行了辨析,使品牌意义内涵的诠释更加深入,有助于学者更加清晰明确地认识和使用这一术语。研究表明,品牌意义是个体感知的表征、文化建构的产物、互动协商的结果。此外,品牌意义与其相近术语既有联系又有区别,品牌意义来源于有效的品牌联想,品牌形象的凝聚力决定品牌意义的稳定性,同时品牌形象、品牌识别和品牌文化是品牌意义形成的三个重要载体;品牌识别是与竞争品牌进行区分的有效工具,是管理者希望成为什么样的品牌,具有片面性和稳定性,而品牌意义是在利益相关者的共同作用下产生的,具有全面性和发展性;品牌个性是品牌识别的核心维度,但品牌意义领域要比品牌个性领域宽泛得多。因此,品牌意义并不能用其他相近术语来替代,仍属于一个新兴术语。此外,在系统梳理品牌意义内涵的基础上,本研究揭示了数字化带来的全新品牌意义底层逻辑,识别了数字化时代品牌意义共创、品牌意义消解、品牌意义重塑三个新兴的品牌意义研究议题。本文在一定程度上梳理了品牌意义共创的情境逻辑和互动逻辑及共创过程,品牌意义差距、品牌意义冲突和品牌意义共毁的意义消解方式,以及品牌意义协商的意义重塑方式。通过对以上数字化时代品牌意义的共创、消解到重塑的文献分析,本文构建了一个过程模型(参见图4)。

|

| 图 4 数字化时代品牌意义演变过程 |

现有文献已经对品牌意义进行了深入的研究,但数字化为品牌意义研究带来了全新的情境,新情境下的品牌意义研究仍有不足,未来的研究可以从以下三个方面展开:

第一,未来可以通过定量实证研究深入探求品牌意义相关变量的相关规律。未来的研究可以将品牌意义相关构念视为特定变量,开发品牌意义相关量表,分别探讨品牌意义共创、品牌意义消解和品牌意义重塑的前因变量和结果变量,揭示“是什么”以及“怎么样”影响品牌意义诸多变量之间的相关关系,以揭示品牌意义的前因和结果,寻找规律性特征。

第二,未来的研究需要进一步探索利益相关者在品牌意义演变过程中的具体作用。无论是品牌意义共创、品牌意义消解还是品牌意义重塑,利益相关者在其中都发挥着重要作用。品牌意义是通过利益相关者的共同创造产生的,品牌意义消解是利益相关者塑造的品牌意义的差异而导致的,品牌意义重塑是通过利益相关者的协商而进行的。现有研究主要揭示了利益相关者在品牌意义演变过程中的“定位”,而具体怎样“操控”品牌意义相关变量来推动品牌意义演绎过程的研究还不足。此外,各利益相关者在品牌意义演绎过程中发挥的作用及采取的方式有何异同,其中有什么关联,这些都需要未来的研究进一步探索。

第三,未来的研究应该更加密切地结合数字化情境,特别是MCN和网红情境。从papi酱、办公室小野、张大奕、李子柒、薇娅到李佳琦等一大批网红的出现,使通过网红直播销售产品、推广品牌成为一大有力方式,这也为企业的品牌意义共创或重塑提供了新思路,企业可以通过这一新渠道向利益相关者传递品牌信息,塑造品牌形象,提供更加丰富的品牌联想,而且主播还可以利用直播平台与利益相关者进行互动协商,从而促进品牌意义的生成或重塑。此外,网红以及渠道商(包括平台)等本身也会成为品牌的利益相关者,随着数字化时代的发展,未来还会衍生出更多的新兴利益相关者群体。因此,未来的研究应该考虑如何更好地通过直播等新形式以及利用网红等新兴利益相关者群体推动品牌意义的塑造过程。

| [1] | Aaker D A. Building strong brands[M]. New York: The Free Press, 1996. |

| [2] | Adi A, Crisan C, Dinca R C. Stories, heroes and commercials. Spreading the message across with a new type of responsibility[J]. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 2015, 3(4): 749–764. |

| [3] | Allen C T, Fournier S, Miller F. Brands and their meaning makers[A]. Haugtvedt C, Herr P, Kardes F. Handbook of consumer psychology[C]. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2008. |

| [4] | Chinomona R. Brand communication, brand image and brand trust as antecedents of brand loyalty in Gauteng Province of South Africa[J]. African Journal of Economic and Management Studies, 2016, 7(1): 124–139. |

| [5] | Cova B, Paranque B. Value slippage in brand transformation: A conceptualization[J]. Journal of Product & Brand Management, 2016, 25(1): 3–10. |

| [6] | Dessart L, Veloutsou C, Morgan-Thomas A. Consumer engagement in online brand communities: A social media perspective[J]. Journal of Product & Brand Management, 2015, 24(1): 28–42. |

| [7] | Edvardsson B, Skålén P, Tronvoll B. Service systems as a foundation for resource integration and value co-creation[A]. Vargo S L and Lusch R F. Special issue–Toward a better understanding of the role of value in markets and marketing[C]. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2012. |

| [8] | Fournier S, Alvarez C. How brands acquire cultural meaning[J]. Journal of Consumer Psychology, 2019, 29(3): 519–534. |

| [9] | Fournier S, Avery J. The uninvited brand[J]. Business Horizons, 2011, 54(3): 193–207. |

| [10] | Gambetti R C, Graffigna G. Value co-creation between the “inside” and the “outside” of a company: Insights from a brand community failure[J]. Marketing Theory, 2015, 15(2): 155–178. |

| [11] | Gaustad T, Samuelsen B M, Warlop L, et al. The perils of self-brand connections: Consumer response to changes in brand meaning[J]. Psychology & Marketing, 2018, 35(11): 818–829. |

| [12] | Gyrd-Jones R I, Kornum N. Managing the co-created brand: Value and cultural complementarity in online and offline multi-stakeholder ecosystems[J]. Journal of Business Research, 2013, 66(9): 1484–1493. |

| [13] | Hammerl M, Dorner F, Foscht T, et al. Attribution of symbolic brand meaning: The interplay of consumers, brands and reference groups[J]. Journal of Consumer Marketing, 2016, 33(1): 32–40. |

| [14] | Hatch M J, Schultz M. Toward a theory of brand co-creation with implications for brand governance[J]. Journal of Brand Management, 2010, 17(8): 590–604. |

| [15] | Hegner S, Fetscherin M, Van Delzen M. Determinants and outcomes of brand hate[J]. Journal of Product & Brand Management, 2017, 26(1): 13–25. |

| [16] | Hennig-Thurau T, Hofacker C F, Bloching B. Marketing the pinball way: Understanding how social media change the generation of value for consumers and companies[J]. Journal of Interactive Marketing, 2013, 27(4): 237–241. |

| [17] | Hollebeek L D, Chen T. Exploring positively-versus negatively-valenced brand engagement: A conceptual model[J]. Journal of Product & Brand Management, 2014, 23(1): 62–74. |

| [18] | Hollenbeck C R, Peters C, Zinkhan G M. Retail spectacles and brand meaning: Insights from a brand museum case study[J]. Journal of Retailing, 2008, 84(3): 334–353. |

| [19] | Hollenbeck C R, Zinkhan G M. Anti-brand communities, negotiation of brand meaning, and the learning process: The case of Wal-Mart[J]. Consumption Markets & Culture, 2010, 13(3): 325–345. |

| [20] | Iglesias O, Ind N, Alfaro M. The organic view of the brand: A brand value co-creation model[J]. Journal of Brand Management, 2013, 20(8): 670–688. |

| [21] | Ind N. How participation is changing the practice of managing brands[J]. Journal of Brand Management, 2014, 21(9): 734–742. |

| [22] | Kristal S, Baumgarth C, Henseler J. “Brand play” versus “brand attack”: The subversion of brand meaning in non-collaborative co-creation by professional artists and consumer activists[J]. Journal of Product & Brand Management, 2018, 27(3): 334–347. |

| [23] | MacInnis D J, Torelli C J, Park C W. Creating cultural meaning in products and brands: A psychological perspective[J]. Journal of Consumer Psychology, 2019, 29(3): 555–562. |

| [24] | Merrilees B, Miller D, Ge G L, et al. Asian city brand meaning: A Hong Kong perspective[J]. Journal of Brand Management, 2018, 25(1): 14–26. |

| [25] | Merrilees B, Miller D, Herington C. Multiple stakeholders and multiple city brand meanings[J]. European Journal of Marketing, 2012, 46(7-8): 1032–1047. |

| [26] | Merrilees B, Miller D, Shao W. Mall brand meaning: An experiential branding perspective[J]. Journal of Product & Brand Management, 2016, 25(3): 262–273. |

| [27] | Miller D, Merrilees B, Yakimova R. Corporate rebranding: An integrative review of major enablers and barriers to the rebranding process[J]. International Journal of Management Reviews, 2014, 16(3): 265–289. |

| [28] | Mustak M, Jaakkola E, Halinen A. Customer participation and value creation: A systematic review and research implications[J]. Managing Service Quality: An International Journal, 2013, 23(4): 341–359. |

| [29] | Østergaard P, Hermansen J, Fitchett J. Structures of brand and anti-brand meaning: A semiotic square analysis of reflexive consumption[J]. Journal of Brand Management, 2015, 22(1): 60–77. |

| [30] | Presi C, Maehle N, Kleppe I A. Brand selfies: Consumer experiences and marketplace conversations[J]. European Journal of Marketing, 2016, 50(9-10): 1814–1834. |

| [31] | Rauschnabel P A, Kammerlander N, Ivens B S. Collaborative brand attacks in social media: Exploring the antecedents, characteristics, and consequences of a new form of brand crises[J]. Journal of Marketing Theory and Practice, 2016, 24(4): 381–410. |

| [32] | Rosenthal B, Pereira E, Brito Z. The brand meaning co-creation process on Facebook[J]. Marketing Intelligence & Planning, 2017, 35(7): 923–936. |

| [33] | Saleem F Z, Iglesias O. Mapping the domain of the fragmented field of internal branding[J]. Journal of Product & Brand Management, 2016, 25(1): 43–57. |

| [34] | Schembri S, Latimer L. Online brand communities: Constructing and co-constructing brand culture[J]. Journal of Marketing Management, 2016, 32(7-8): 628–651. |

| [35] | Tarnovskaya V, Biedenbach G. Corporate rebranding failure and brand meanings in the digital environment[J]. Marketing Intelligence & Planning, 2018, 36(4): 455–469. |

| [36] | Tierney K D, Karpen I O, Westberg K. Brand meaning cocreation: Toward a conceptualization and research implications[J]. Journal of Service Theory and Practice, 2016, 26(6): 911–932. |

| [37] | Vallaster C, Von Wallpach S. An online discursive inquiry into the social dynamics of multi-stakeholder brand meaning co-creation[J]. Journal of Business Research, 2013, 66(9): 1505–1515. |

| [38] | Vargo S L, Lusch R F. It’s all B2B…and beyond: Toward a systems perspective of the market[J]. Industrial Marketing Management, 2011, 40(2): 181–187. |

| [39] | Wilson E J, Bengtsson A, Curran C. Brand meaning gaps and dynamics: Theory, research, and practice[J]. Qualitative Market Research, 2014, 17(2): 128–150. |

| [40] | Xara-Brasil D, Hamza K M, Marquina P. The meaning of a brand? An archetypal approach[J]. Revista de Gestão, 2018, 25(2): 142–159. |

| [41] | Zarantonello L, Romani S, Grappi S, et al. Brand hate[J]. Journal of Product & Brand Management, 2016, 25(1): 11–25. |