2020第42卷第9期

创业创新的时代背景与动态复杂的商业环境不仅促使组织模式产生新的变化,还对企业管理者的领导力提出新的要求。一方面,在强调合作互动、知识共享的现代企业中,团队工作模式因其应变灵活和多元化等优势而被企业广泛采纳与应用(Rego等,2018)。在创新驱动发展战略下,团队作为企业的基本单元,通过团队成员之间的深入合作,能够充分利用不同的知识技能,从而产生协同效应(Mathieu等,2008)。并且,团队创造力是企业创新实践与竞争优势的重要来源(Amabile,1983),提高团队创造力成为企业发展的关键,例如,阿里巴巴的核心价值观就包括团队合作与拥抱变化,阿里巴巴鼓励员工进行团队协作和创造变化。团队创造力是团队整体在实现组织目标过程中对产品、技术、流程或服务等提出有效创新构想的能力,是组织建立竞争优势、实现可持续发展的重要保障(Farh等,2010)。另一方面,高科技的快速发展与环境的不确定性导致企业管理者的领导能力面临变革升级的需求(Olutade等,2015),由此引发阿里巴巴、华为、苹果等企业大规模的创业型领导管理实践,这些企业善于发掘和把握市场机遇,并通过商业模式创新、开发新技术领域等方式创造新的价值。创业型领导强调领导者在不确定环境中应对动态变化时表现出的创业行为和能力,创业机会识别、持续变革创新与战略价值创造是创业型领导的重要能力特质(Tarabishy等,2005;Renko等,2015)。因此,作为这一背景环境下的有效领导力,创业型领导如何提升团队创造力对于企业的创新与发展至关重要。

在现有的创业型领导效能研究中,大多数学者探索了创业型领导在组织或个体层次的效能,如组织绩效(Supartha和Saraswaty,2019)、创业绩效(Huang等,2014)、员工创新行为(Bagheri,2017)等,较少有研究考察创业型领导在团队层次的有效性,而以团队创造力为效能结果的文献尤为匮乏。并且在已有的少数研究中,学者们仅从心理认知视角分析创业型领导对团队创造力的作用机制,如创业型领导通过团队创新效能或团队心理安全来增强团队创造力和创新(Hu等,2014;Cai等,2019)。可见,已有的创业型领导对团队创造力的影响研究聚焦于团队内部心理因素的中介作用,鲜少关注团队外部行为过程的传导效应。此外,组织的扁平化和柔性化使得企业高层直接通过团队工作形式来开展活动,然而现有研究主要探讨的是团队层面的创业型领导,导致学界的研究进展严重滞后于企业实践的发展。由于团队创造力是复杂团队过程所形成的结果,领导则会影响团队过程和结果(Chen等,2002),因此有必要明晰组织层面的创业型领导如何影响团队的行为过程进而强化团队创造力。该主题研究将有助于企业高层管理者直观地根据团队的外在行为来甄别团队的创造力水平,以更为高效地发挥创业型领导的影响力和效能。

创业型领导的核心特质在于机会探索和开发,强调对不确定环境的动态适应、资源整合与变革创新(Gupta等,2004;Renko等,2015),能够调动团队知识创新的积极性,激发团队的创造力。团队知识涌现的过程导向理论认为,团队要实现知识创造,不能只依靠其原有的知识基础,还需要汲取外部的新知识,在知识体系不断更新的基础上通过内外部知识的融合与一体化进行创造性活动(Grand等,2016)。而团队跨界行为正是团队获取、整合与利用外部知识的重要方式,指团队打破既定知识体系,积极开拓思路,跨越边界从外部汲取新知识,以实现团队的创造性工作结果(Marrone等,2007)。团队跨界作为团队创造力的重要过程因素(刘伟国等,2018),有助于团队与外界建构关系、开展协作,从外部获得有价值的知识资源,并与团队内部知识进行整合,最终形成新的知识体系(Marrone,2010)。鉴于此,团队跨界是创业型领导强化团队创造力的重要行为过程。另外,从事跨界活动的团队成员的个体特征在一定程度上会影响团队创造力的发挥,作为成员个体认知的构成特征,团队认知多样性被视为团队创造力的关键情境因素(Wang等,2016),反映团队知识基础的多元化。根据团队知识涌现的过程导向理论(Grand等,2016),团队利用跨界活动所吸收知识的异质性和多样性有利于团队的知识创造,因此,团队认知多样性会影响团队跨界与团队创造力之间的关系,并进一步影响创业型领导通过团队跨界对团队创造力的作用。

综上,本研究从团队行为过程视角考察创业型领导如何影响团队创造力这一问题,基于团队知识涌现的过程导向理论,将团队跨界与团队认知多样性纳入同一研究框架,探索企业高层即组织层次的创业型领导影响团队创造力的机制及边界条件,有助于拓展创业型领导与团队创造力关系的研究视角和理论基础,丰富创业型领导效能的研究层面,并由此诠释创业如何驱动创新,同时有利于企业高层管理者在创业创新背景和高度动态环境下增强创业型领导的有效性与团队的创造力。

二、理论分析与研究假设(一)创业型领导与团队创造力

创业型领导作为融合创业与领导领域的新兴领导力(Zaech和Baldegger,2017),能够影响和引导组织整合资源进行战略创业,强调机会识别与优势搜寻行为(Covin和Slevin,2002)。Gupta等(2004)以企业高层管理者为研究对象而提出的创业型领导的概念内涵已受到学界的广泛认可,即通过创建愿景来号召和动员组织成员的支持、参与,致力于发现和创造战略价值。团队创造力则是指团队成员通力合作,共同开发或生产新颖有用的想法、产品、流程等(Shin和Zhou,2007)。创业型领导能够适应高速变革和动态竞争的环境,强调团队应对挑战的重要性,鼓励团队创造新的方法,从而激发团队更大的创造力(Kuratko,2007;Chen,2007)。

创业型领导将探索和利用机会以产生创造性成果作为组织的重要目标(Surie和Ashley,2008;Renko等,2015),具有构建挑战、吸收不确定性、厘清路径、建立承诺与阐明约束五大能力特质(Gupta等,2004),创业型领导正是利用这些能力对团队创造力发挥作用。具体而言,创业型领导通过设定挑战与建立承诺来创造具有建设性和吸引力的愿景并获得组织成员的认可,同时积极发挥风险承担精神来营造组织的创新氛围,并且构建清晰的路径、阐明相关约束以使成员深刻认识组织的发展现状和方向,为发掘机会与创造价值提供一定的支持条件和有利环境,从而激励成员共同从事变革创新活动(Gupta等,2004;Prieto,2010)。而团队是组织活动开展的基本单元,创业型领导激发成员的集体性创新,与组织中团队的创造性努力和成果高度匹配(Chen,2007;Bagheri和Pihie,2011)。

团队知识涌现的过程导向理论指出,团队的知识创造主要由团队内部的学习和共享机制所驱动(Grand等,2016)。作为变革创新的引导者和推动者,创业型领导致力于创业机会的识别和开发,通过构建创新氛围、整合资源等方式鼓励成员持续创新,将机会转化为商业价值以创造组织的竞争优势,而知识学习和共享是以知识资源进行创新的重要途径(王弘钰和刘伯龙,2018)。创业型领导注重创造性解决问题,能够促进组织成员及团队的知识活动,团队的知识学习、共享与整合等一系列过程有助于团队获得知识创新成果,形成团队创造力和创新(Hu等,2014)。并且,创业型领导能够在组织的价值创造过程中提供必要的支持,使团队成员加强机会探寻和试错学习等创造性活动,从而提高团队整体的创造力水平(Jaussi和Dionne,2003)。基于以上论述,本文提出如下假设:

H1:创业型领导对团队创造力产生正向影响,创业型领导可以增强团队创造力。

(二)团队跨界的中介作用

团队跨界是指团队为实现目标而跨越团队边界,积极与外部相关主体如客户、供应商、上级领导和其他团队等建立关系并保持互动的行为(Faraj和Yan,2009;Marrone,2010)。在这一行为过程中团队为适应外界环境而主动与外部保持协调并获取有价值的知识、资源和反馈,使得团队跨界成为不确定环境中组织正式结构、规则失效的一种有利补充机制(Gibson和Dibble,2013)。而创业型领导正是应对动态复杂环境的有效领导力(Renko等,2015),其领导效能与团队跨界高度契合。具体而言,创业型领导具备应对挑战和不确定性所需的远见和洞察力,可以通过前瞻性行动实现组织愿景与创业成功(Gupta等,2004),而这类预见性活动很大程度上依赖于获取外界的知识信息以准确地预测、分析市场环境的变化趋势,因而创业型领导需要推动团队的跨界活动,驱使团队成员与外部行为主体产生积极互动和紧密联系,以此快速、及时地掌握外界信息和获取资源支持。并且,创业型领导追求持续创新以及战略性资源管理等能力(Covin和Slevin,2002),也为团队跨界活动的开展奠定了基础。

团队跨界是团队获取、整合与创造知识的过程,根据团队知识涌现的过程导向理论,团队的知识创造和创新来源于团队对知识的吸收、共享与整合等一系列知识活动(Grand等,2016)。创业型领导表现出对创新成果的较高期望,注重与外界的交互以最大化整合内外部资源进而实现战略性资源管理(王弘钰和刘伯龙,2018),因而能够驱动团队成员打破常规、开拓思路和积极学习,通过跨越团队或企业边界与外部相关主体建立联系、开展协作,搜寻外部有价值的知识资源,并与团队内部原有的知识相融合而生成新的知识体系(Marrone,2010),由此帮助企业领导者突破资源束缚,解决不确定性问题,从而适应动态多变的环境。换言之,在组织创业型领导的影响下,团队跨界行为变得更加活跃,因此,创业型领导有助于促进团队的跨界活动。

团队知识涌现的过程导向理论认为,团队学习是团队知识创造的重要机制(Grand等,2016)。团队跨界实质上是团队学习的具体表现,是知识资源转化为知识创新能力并构建竞争优势的过程(薛会娟,2010),而知识则是团队创造力的基本要素。团队跨界能够帮助团队汲取外部知识,拓展团队知识范围,推动团队的知识创新活动,获得团队工作的新构想和新方案,由此强化团队的创新能力(Ancona和Caldwell,1992;Malhotra和Majchrzak,2004)。可见,团队跨界是一种外部导向的创新行为,在团队与外部相关主体的交流互动中,团队通过客户获取市场需求和个性化信息,通过供应商知悉供求状况与行业信息,通过组织中上级领导和其他团队等寻求意见反馈并加强组织团队之间的协作,由此从不同渠道获得实际或潜在的多元化知识资源,从而整合团队异质知识,优化团队工作流程,改善团队活动质量,包括加深团队整体对外部市场的理解以及强化团队的知识共享,最终促进成员集体的创造行动(Choi,2002)。因此,团队跨界使得团队不仅能有效感知外界变化和需求,还可以通过与外部的交互联结来获取异质知识资源,对激活团队创新潜力与提升团队创造力无疑是有利的(Marrone,2010)。

在当前创业创新背景下,任务不确定性与资源稀缺性导致团队通过跨界活动获取外部资源显得极为重要,同时增强了跨界活动对团队绩效的作用(Faraj和Yan,2009)。总体而言,团队跨界在构建团队内部与外部主体多方面关系的基础上,为团队获取各种渠道的信息、资源、支持以及反馈创造了重要的途径,以此促进了团队对知识的吸收与再创造(Tortoriello和Krackhardt,2010)。因此,团队跨界活动能够有效提升团队的创造力水平。

综合以上分析,创业型领导能够引导组织进行机会开发和变革创新,实现战略性资源管理与组织价值创造,而知识是创新和创造的关键基础,团队是组织结构的基本单元,创业型领导可以推动团队的跨界活动,促使团队搜寻、传递和利用外部知识。根据团队知识涌现的过程导向理论(Grand等,2016),创业型领导通过充分发挥其在环境适应与持续创新等方面的能力和影响力来鼓励团队开展跨界活动,从外部获取有价值的信息资源来及时把握市场动向以保持与外界环境的协调,并且融合内外部异质知识,通过知识创新来构建竞争优势以应对市场的动态变化,这一过程有助于团队形成较强的创造力。可见,创业型领导可以通过团队跨界这一行为过程强化团队整体的创造力。因此,本文做出如下假设:

H2:团队跨界在创业型领导与团队创造力之间具有中介作用,创业型领导能够促进团队跨界进而增强团队创造力。

(三)团队认知多样性的调节作用

团队认知多样性是指团队成员在思维方式、观念想法、知识技能与价值观等方面存在的差异(Van der Vegt和Janssen,2003)。认知多元化反映团队知识资源的异质性,是推进复杂团队过程的重要力量,最终影响团队的有效性(李楠和葛宝山,2018),例如,多样化的认知来源为团队创造力奠定了知识基础(Kearney和Gebert,2009)。本研究认为,团队认知多样性影响团队跨界过程与团队创造力的关系,即团队跨界活动在团队认知多样性高的情境下更能有效增强团队的创造力。

团队跨界活动为团队引进外部的新知识,使得团队可以通过内外知识整合与重组提升工作质量和创造力水平。根据团队知识涌现的过程导向理论(Grand等,2016),新知识无法自然转化为创造性结果,团队成员需要投入更多认知资源才能发挥集体创造力。而团队认知多样性容易触发与创造力相关的认知过程,如信息处理、观点重构、知识整合等(Joshi和Roh,2009)。当团队具有较高的认知多样性时,跨界团队成员易于形成新的创意和想法(Perry-Smith和Shalley,2003),因为团队成员之间在知识信息、技能经验等方面更加多元,对知识进行创新的能力更强,可以充分发挥团队跨界活动的作用,增加团队的创造性成果。反之,当团队认知多样性水平较低时,跨界团队成员思想观念、知识能力的同质化程度较高,导致团队整体的认知空间较为狭隘,不利于团队跨界所得知识的消化吸收和创造性重组,会在一定程度上削弱团队的创造能力和创新潜力。可见,团队认知多样性是团队跨界促进团队创造力的重要边界条件,团队认知多样性水平越高,团队跨界对团队创造力的积极影响越强。由此,本文提出以下假设:

H3:团队认知多样性对团队跨界与团队创造力的关系具有正向调节作用,团队认知多样性越高,团队跨界对团队创造力的积极影响越强。

结合上述假设推演,团队认知多样性与创业型领导、团队跨界及团队创造力的影响关系可进一步理解为被调节的中介作用,即创业型领导通过团队跨界对团队创造力的间接影响对于不同认知多样性的团队而言有所区别。团队认知多样性水平较高,则团队具有较大的认知空间,团队成员对具体问题存在不同的观点和见解,差异化的认知方式使得个体优势得以展现(Park和Kim,2015),此时团队受到组织创业型领导的感召和激励而勇于冒险、创新,积极拓展团队外部活动,从中获取有价值的知识资源,并通过认知视角丰富的团队成员的知识碰撞和深度互动实现知识的重组和创新(Van der Vegt和Janssen,2003)。在这种情形下,创业型领导可以通过团队跨界更为有效地增强团队创造力。相反,团队认知多样性水平较低,则同质化的认知方式使得团队成员易于达成共识,缺乏头脑风暴与灵感激发的过程和机会,难以产生多元想法和创新知识(Mello和Rentsch,2015)。在该情形下,即便创业型领导促进了团队跨界活动,团队有限的认知来源和能力也会束缚团队创造力的发挥。因此,本文提出以下假设:

H4:团队认知多样性对团队跨界在创业型领导与团队创造力之间的中介效应具有正向调节作用,团队认知多样性越高,创业型领导通过团队跨界对团队创造力的间接影响越强。

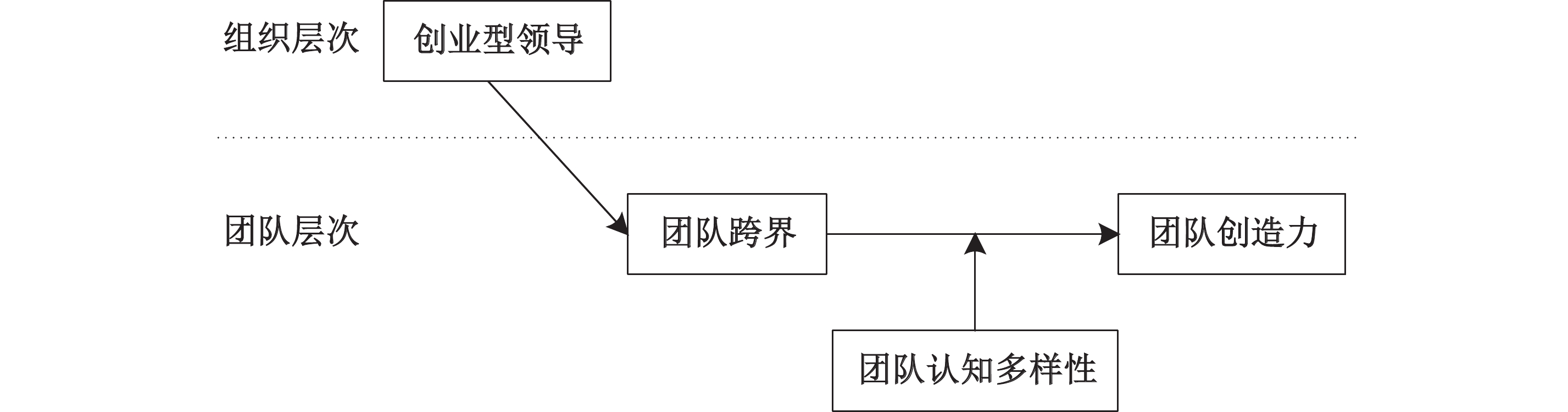

综上所述,本文的理论模型如图1所示。

|

| 图 1 理论模型 |

(一)数据收集

本研究采用问卷调查的方法收集相关数据,样本主要来源于中国长三角地区的高科技企业研发团队,具体调查对象是企业高层管理者及其下属团队成员。研发团队作为高科技企业的核心单元,其工作存在明显的创新性质,对于研究团队创造力更具代表性。本次问卷调查过程得到了企业高层管理者及人力资源部门的大力支持和配合。首先向高层管理者说明调查目的并征得其同意以开展调查;然后由高层管理者随机选取该企业的若干研发团队,通过人力资源部门获取各个团队的信息,从而为企业高层管理者与团队准备相应份额的嵌套问卷;最后结合实地调查与网络途径完成问卷的发放和回收,在填答问卷前向所有被试解释本次调查的学术意义、匿名方式及保密措施以确保被试的参与度和调查的真实性,问卷回收之后对企业高层管理者与下属团队的数据进行匹配编码。

为降低共同方法偏差,本研究采取不同来源与配对追踪的方法进行分阶段数据收集,其中,第一阶段由团队成员填写个人和团队信息,并对企业高层管理者的创业型领导以及团队跨界与团队认知多样性进行测评,第二阶段由企业高层管理者填写个人背景信息,同时针对具体的研发团队来评价团队创造力,两个调查阶段的时间间隔为两个月。本研究向85个团队发放了412套问卷,并根据填答内容的完整性和质量以及纵向配对的有效性对样本数据进行筛选,最终获得73个团队的356套有效问卷,有效回收率为86.41%。企业高层管理者样本中,男性占56.90%,平均年龄37.69岁,硕士以上学历占51.72%;团队成员样本中,男性占55.10%,平均年龄26.77岁,硕士以上学历占48.43%。团队规模为4—10人。

(二)变量测量

为确保测量工具的信度和效度,本研究选用已被现有文献应用的国外成熟量表,对其进行翻译和回译,并结合研究实际做出适当修改,以此形成准确的中文表述。本研究的条目测量均采用Likert 5点法进行计分。

创业型领导:采用Huang等(2014)基于Gupta等(2004)的研究所改编的5维度26题项量表,由团队成员评价企业高层管理者的创业型领导能力,具体条目如“企业高层领导主动承担风险以降低员工对工作不确定性的担忧”“企业高层领导鼓励员工进行自我思考并勇于挑战一成不变的事情”等。该量表的内部一致性系数为0.922。

团队跨界:使用Faraj和Yan(2009)开发的4题项量表,由团队成员评价团队整体的跨界活动情况,具体条目如“团队鼓励成员从部门外获取信息和资源”“团队鼓励成员代表团队来接触部门外的重要角色”等。该量表的内部一致性系数为0.836。

团队创造力:采用Jia等(2014)开发的6题项量表,由企业高层管理者评价团队整体的创造力水平,具体条目如“团队寻求新的方法解决问题”“团队对现有产品、服务、流程加以改良或做出新的运用”等。该量表的内部一致性系数为0.894。

团队认知多样性:使用Shin等(2012)开发的4题项量表,由团队成员评价团队认知方式的多样化程度,具体条目如“团队成员在思维方式上差异很大”“团队成员在知识与技能方面差异很大”等。该量表的内部一致性系数为0.875。

控制变量:由于领导个人特征如性别、年龄、受教育水平与团队规模可能会影响团队成员的互动及团队整体的创造力水平(Solongo等,2015;刘伟国等,2018),因此本研究将企业高层领导的性别(1-男,2-女)、年龄(领导岁数)、学历(1-大专以下,2-本科,3-硕士,4-博士)以及团队规模(团队成员人数)作为控制变量。

(三)分析方法

本研究首先对量表进行验证性因子分析以检验变量之间的区分效度,同时考察共同方法偏差问题;其次,为确保从个体层次测量的变量能够聚合到理论模型中的团队层次或组织层次,需要检验相关变量的聚合指标;再次,对样本数据进行描述性统计和相关性分析;最后,运用Mplus软件通过跨层次结构方程模型(multilevel structural equation model,MSEM)来验证本研究的假设关系,并利用蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟与简单斜率分析来具体说明变量的中介效应和调节作用。

四、实证分析与结果(一)验证性因子分析

本研究通过验证性因子分析法来检验核心变量之间的区分效度,比较创业型领导、团队跨界、团队创造力和团队认知多样性的四因子模型、三因子模型、二因子模型及单因子模型的拟合优度,结果如表1所示。该表显示,四因子模型的拟合效果最佳(χ2/df=1.930,RMSEA=0.057,SRMR=0.043,CFI=0.957,TLI=0.950),其他替代模型的各项拟合指标均未达到要求。检验结果表明,创业型领导、团队跨界、团队创造力与团队认知多样性四个变量之间具有较好的区分效度。此外,Harman单因子法的结果反映,未经旋转的第一个因子只解释了20.079%的总方差,结合单因子模型的拟合结果,可进一步说明本研究的共同方法偏差问题得到了有效控制。

| 模型 | χ2/df | RMSEA | SRMR | CFI | TLI |

| 四因子模型(EL,TBS,TC,TCD) | 1.930 | 0.057 | 0.043 | 0.957 | 0.950 |

| 三因子模型(EL+TBS,TC,TCD) | 4.184 | 0.106 | 0.063 | 0.851 | 0.829 |

| 三因子模型(EL,TBS+TC,TCD) | 4.111 | 0.105 | 0.062 | 0.854 | 0.833 |

| 三因子模型(EL,TBS,TC+TCD) | 3.795 | 0.099 | 0.096 | 0.869 | 0.850 |

| 二因子模型(EL+TBS,TC+TCD) | 6.009 | 0.133 | 0.107 | 0.762 | 0.730 |

| 二因子模型(EL+TC,TBS+TCD) | 7.038 | 0.146 | 0.118 | 0.713 | 0.675 |

| 单因子模型(EL+TBS+TC+TCD) | 8.474 | 0.163 | 0.116 | 0.642 | 0.598 |

| 注:N=356;EL表示创业型领导,TBS表示团队跨界,TC表示团队创造力,TCD表示团队认知多样性。 | |||||

(二)聚合分析

本研究的理论模型中组织层次的创业型领导以及团队层次的团队跨界与团队认知多样性三个变量均由员工个体层次进行测量,需要从组内同质性和组间差异性两个方面论证变量数据是否适于聚合到组织或团队层次。因此,本研究分别计算变量的组间相关系数ICC(1),ICC(2)和组内一致性系数rwg(j)均值来检验数据聚合的可行性。结果显示,创业型领导ICC(1)=0.15,ICC(2)=0.54,rwg(j)均值=0.93;团队跨界ICC(1)=0.30,ICC(2)=0.75,rwg(j)均值=0.91;团队认知多样性ICC(1)=0.32,ICC(2)=0.76,rwg(j)均值=0.87。由此可知,创业型领导、团队跨界和团队认知多样性的聚合指标均符合标准,数据在组织或团队层次的聚合是有效的。

(三)相关性分析

表2报告了本研究变量的均值、标准差和相关系数。数据显示,创业型领导与团队跨界(r=0.458,p<0.01)和团队创造力(r=0.372,p<0.01)显著正相关;团队跨界与团队创造力(r=0.430,p<0.01)显著正相关;团队认知多样性与团队跨界(r=0.226,p<0.05)和团队创造力(r=0.251,p<0.01)显著正相关。上述结果与本研究的预期相一致。

| 变量 | 均值 | 标准差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1.领导性别 | 1.431 | 0.496 | 1.000 | |||||||

| 2.领导年龄 | 37.687 | 3.355 | 0.036 | 1.000 | ||||||

| 3.领导学历 | 2.612 | 0.687 | 0.059 | 0.331** | 1.000 | |||||

| 4.团队规模 | 4.847 | 3.588 | −0.037 | 0.038 | −0.304** | 1.000 | ||||

| 5.创业型领导 | 3.827 | 0.793 | −0.044 | 0.091 | 0.048 | −0.049 | 1.000 | |||

| 6.团队跨界 | 3.763 | 0.512 | 0.112 | 0.127 | 0.047 | −0.146 | 0.458** | 1.000 | ||

| 7.团队创造力 | 3.815 | 0.843 | −0.093 | 0.105 | −0.059 | −0.110 | 0.372** | 0.430** | 1.000 | |

| 8.团队认知多样性 | 3.024 | 0.659 | 0.073 | −0.084 | −0.031 | −0.014 | 0.189 | 0.226* | 0.251** | 1.000 |

| 注:N=356;*p<0.05,**p<0.01。 | ||||||||||

(四)假设检验

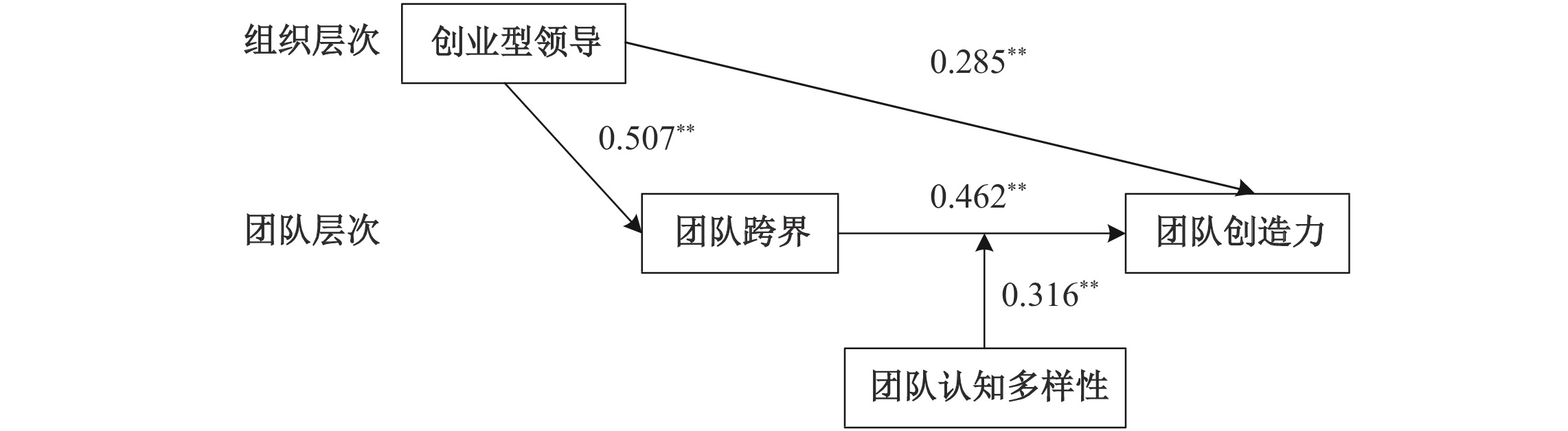

本研究运用跨层次结构方程模型,在控制领导性别、年龄、学历和团队规模的基础上,通过路径分析和蒙特卡洛置信区间估计来检验整体的假设模型(Preacher等,2010),图2显示了本研究模型的路径关系。

|

| 注:N=356;**p<0.01。 图 2 模型路径分析结果 |

首先,组织创业型领导对团队跨界具有显著的正向影响(β=0.507,p<0.01),团队跨界显著正向预测团队创造力(β=0.462,p<0.01),并且创业型领导对团队创造力的直接效应显著(β=0.285,p<0.01),说明团队跨界在创业型领导与团队创造力之间起部分中介作用,因而假设H1和H2均成立。蒙特卡洛模拟结果表明,团队跨界的中介效应为0.234,置信区间不包含零(95% CI=[0.106,0.299]),假设H2得到进一步验证。

其次,团队认知多样性对团队跨界与团队创造力关系的正向调节作用显著(β=0.316,p<0.01),因而假设H3通过检验。为了更直观地反映团队认知多样性的调节效应,本研究设定该变量高于和低于均值一个标准差的两种情形来进行简单斜率分析,其调节作用如图3所示。从该图可以看出,在认知多样性水平较高的团队中,团队跨界对团队创造力的促进作用突出(β=0.728,p<0.01);相反,对于认知多样性水平较低的团队,尽管团队跨界能够正向影响团队创造力,但其影响力并不显著(β=0.097,p>0.05),假设H3再次获得支持。

|

| 图 3 团队认知多样性的调节作用 |

最后,本研究利用蒙特卡洛模拟(重复5 000次)检验团队认知多样性对团队跨界在创业型领导与团队创造力之间所存在的中介效应的调节作用,被调节中介效应的分析结果见表3。由该表可知,在团队认知多样性较高的情形下,创业型领导通过团队跨界对团队创造力产生影响的间接效应为0.256,且作用显著(95% CI=[0.190,0.384]);在团队认知多样性较低的情形下,创业型领导通过团队跨界影响团队创造力的间接效应为0.083,但作用不显著(95% CI=[−0.039,0.260]);而两种情形间接效应的差异值0.173达到显著水平(95% CI=[0.092,0.316])。由此可见,团队跨界的中介效应受到团队认知多样性的正向调节,即在创业型领导与团队创造力的关系中存在被调节的中介效应,因而假设H4成立。

| 调节变量 | 情形 | 效应值 | 95%置信区间下限 | 95%置信区间上限 |

| 团队认知多样性 | 高水平 | 0.256 | 0.190 | 0.384 |

| 低水平 | 0.083 | −0.039 | 0.260 | |

| 差异 | 0.173 | 0.092 | 0.316 | |

| 注:N=356;高水平和低水平是指团队认知多样性变量高于和低于均值一个标准差的情形。 | ||||

(一)研究结论

本研究基于团队知识涌现的过程导向理论,以具有创新特征的高科技企业研发团队为研究对象,深入探讨了组织创业型领导与团队创造力的影响关系及传导机制,并进一步考察了这一作用过程的边界条件,由此得出以下主要结论:

(1)组织创业型领导能够有效地提升团队创造力。以往研究表明领导是团队创造力的重要影响因素,本研究也证实了创业型领导对提高团队创造力的有效性。在创业创新背景下,创业型领导作为一种融合创业与领导特征的新型领导力,能够审势相机即洞察市场环境来识别创业机会,通过创新实现机会的利用和开发,将其转化为价值创造,以此构建组织的竞争优势,从而有效应对高度不确定的商业环境,实现组织的可持续发展(Gupta等,2004;Renko等,2015)。随着组织的扁平化和柔性化发展,团队作为组织创业创新的基本单位和重要力量,在创业型领导的影响下,将变革创新自觉内化为共识并从事集体创造性活动,能够在很大程度上提高创造力水平。

(2)创业型领导通过推动团队跨界而增强团队创造力。在知识经济时代和开放式创新环境下,如何加强团队的知识探索和利用活动以实现知识创新成为现代企业领导者需要解决的一大问题。团队跨界作为团队与外界交互以及团队学习的重要方式,能够获取有价值的新知识,并将这些知识传递至团队内部,通过内外部知识整合完成知识的更新,有助于团队利用新的知识体系创造性地解决问题(Marrone,2010;薛会娟,2010)。本研究发现,创业型领导的追求创新、风险承担、战略性资源管理等能力特质和行为表现可以促进团队跨界活动,进而增强团队的创造力。通过团队跨界方式,创业型领导能够引导团队构建内外部知识联动机制,帮助团队跨边界整合知识并实现知识创新。

(3)在不同团队认知多样性条件下,团队跨界对团队创造力的影响以及创业型领导通过团队跨界对团队创造力的影响存在明显差异。对于认知多样性高的团队,团队跨界活动可以有效提升团队创造力,并且创业型领导通过团队跨界对团队创造力的间接影响更为突出。本研究发现,团队认知多样性会强化团队跨界对团队创造力的积极作用,多样的认知来源容易带来知识碰撞和灵感激发,为团队的知识创造提供基础(Kearney和Gebert,2009;Mello和Rentsch,2015)。团队通过跨界搜寻和吸收异质知识,结合团队成员的多元化认知方式,将激发团队的创造性活动,而这种正向协同效应对于创业型领导通过促进团队跨界来提高团队创造力这一影响过程也是有效的。

(二)理论意义

本研究通过剖析创业型领导对团队创造力的影响作用,从领导效能方面诠释了创业如何驱动创新,具有一定的理论贡献。

首先,本研究从团队行为过程的角度拓展了创业型领导与团队创造力关系的研究视角。作为创业创新背景下的新兴领导力,创业型领导研究仍处于探索阶段,学界前期试图挖掘创业型领导的能力特质与行为表现,聚焦于创业型领导的概念内涵与量表开发(Gupta等,2004;Renko等,2015),后期则利用创业型领导量表开展实证研究,这类研究主要探索创业型领导对组织层面或员工个体层面的影响,包括组织绩效(Supartha和Saraswaty,2019)、员工创新行为(Bagheri,2017)等。而在鲜少的创业型领导与团队创造力关系研究中,研究者仅从心理认知视角分析创业型领导如何激发团队内在心理因素以调动团队创造的积极性(Hu等,2014;Cai等,2019)。本研究则关注创业型领导如何通过团队外在行为过程来提高团队创造力,为创业型领导与团队创造力的关系研究提供了一个新的视角,有助于在现有内在心理机制研究的基础上扩展创业型领导与团队创造力关系的外在机制研究。

其次,本研究丰富了创业型领导对团队创造力影响研究的理论基础。对于创业型领导如何提升团队创造力这一问题,已有学者运用社会认知理论提出了团队创新效能感在其中的作用(Cai等,2019),本研究则基于团队知识涌现的过程导向理论(Grand等,2016),结合创业型领导的核心能力以及团队创造力的本质特征,将团队跨界视为重要的团队行为过程,探讨其在创业型领导与团队创造力之间的传导作用。并且,在考虑团队成员构成特征与团队多样性的基础上,本研究考察了团队认知多样性是否影响创业型领导、团队跨界与团队创造力之间的关系。通过对上述内容的分析,本研究契合当下知识创新和创业的时代背景,从知识相关理论视角剖析创业型领导影响团队创造力的作用机制与边界条件,为诠释二者的影响过程提供了一个新的理论基础。

最后,本研究突出了企业高层创业型领导对团队有效性的跨层次影响。以往的创业型领导效能研究,多数从单一层面论述创业型领导对组织、团队或个体有效性的影响作用(Huang等,2014;Sani等,2018)。由于市场环境的复杂多变与组织结构的扁平化和柔性化促使企业高层管理者变革自身领导力并通过团队工作模式开展活动,以此适应不确定环境并实现领导影响力在组织各层次的渗透,因此有必要进一步探讨创业型领导的跨层次影响问题。本研究通过分析团队跨界在组织创业型领导与团队创造力之间的传导效应,以及团队跨界与团队认知多样性的协同作用如何影响二者关系,揭示了企业高层的创业型领导对团队创造力的跨层次影响机制,同时发掘了创业型领导的多层面影响力,从而深化了对创业型领导效能的认识。

(三)实践启示

本研究探索组织创业型领导如何影响团队创造力,对于企业高层管理者改善领导实践与提高集体创造力具有重要的实践价值。

第一,在创业创新和高度不确定环境下,传统领导力已无法满足企业生存发展的需要,企业高层管理者必须变革和升级自身领导力,以创业型领导模式应对环境的变化与企业的需求。具体而言,企业高层管理者应以战略创业为导向,追求持续创新,通过构建愿景、承担风险与激情感召等来调动企业员工,使其致力于机会识别和开发,从而实现企业的价值创造。并且,领导者需要充分利用团队工作形式增强组织柔性,强调团队成员合作创造与协同创新的重要性,进而引导团队成员积极开展集体创造性活动,由此提升团队的创造力和创新性。

第二,企业高层管理者有必要深刻认识团队跨界活动对团队创造力的积极作用,动员企业各个团队破除僵化的知识体系,主动从外部获取有价值的知识进行知识更新、整合与重组,并形成创造性产出。在知识经济与开放式创新时代,跨界协作是企业应对复杂变化与市场竞争的重要途径。团队作为现代企业的基本组成单元,其跨界活动有助于企业构建灵活高效的内外部联动机制,将外界知识信息传递至内部,实现团队的资源共享与价值共创。因此,领导者除了需要在企业内部建立工作团队,通过团队成员之间的合作来发挥团队协同效应的优势之外,还要推动团队跨越企业边界,加强与外界主体的互动以获取新的知识资源,有效预测环境的变化发展趋势,并整合内外部知识来促进知识创造,从而使企业以变革创新保持与环境的动态匹配。

第三,企业高层管理者在加强自身创业型领导能力建设的同时,应当完善团队的多样性管理。在新生代员工与多元文化的影响下,团队内部员工认知方式的差异化和多样性日益突出,面对团队认知多样性这一挑战,企业高层管理者需要充分利用团队跨界活动的优势,在团队吸收新知识的基础上,通过成员的异质认知方式促进团队内部的知识碰撞与灵感创新,并采取适当的措施增强团队的向心力和凝聚力,以此弱化团队多样性所造成的团队冲突和矛盾,最大限度地发挥团队认知多样性与团队跨界的协同作用,以提高团队的创造力水平。

(四)局限与展望

本研究取得了一定的成果,但仍存在一些局限性。首先,本研究通过配对追踪和多来源方式收集数据以降低共同方法偏差,而数据均来自样本的主观报告,未来可以使用部分客观数据来进一步提高研究结果的准确度。其次,本研究的取样和调查主要集中于长三角地区,研究结论是否适用于其他地区有待进一步检验,未来需要通过在中国其他地区开展企业调研来扩大样本来源和数量从而加强研究结论的普适性。最后,本研究证实了团队认知多样性的调节作用以及团队跨界在创业型领导与团队创造力之间的部分中介效应,这也说明在创业型领导与团队创造力的关系中还存在其他重要的传导机制,未来有必要挖掘二者间的潜在中介变量和外部情境因素,以更加全面地揭示创业型领导影响团队创造力的作用路径及边界条件。

| [1] | 李楠, 葛宝山. 创业团队认知多样性对团队绩效的影响——一个有调节的双中介模型[J]. 经济管理, 2018(12): 123–137. |

| [2] | 刘伟国, 房俨然, 施俊琦, 等. 领导创造力期望对团队创造力的影响[J]. 心理学报, 2018(6): 667–677. |

| [3] | 王弘钰, 刘伯龙. 创业型领导研究述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2018(4): 84–95. |

| [4] | 薛会娟. 国外团队跨界行为研究回顾与展望[J]. 外国经济与管理, 2010(9): 10–15. |

| [5] | Amabile T M. The social psychology of creativity: A componential conceptualization[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1983, 45(2): 357–376. |

| [6] | Ancona D G, Caldwell D F. Bridging the boundary: External activity and performance in organizational teams[J]. Administrative Science Quarterly, 1992, 37(4): 634–665. |

| [7] | Bagheri A. The impact of entrepreneurial leadership on innovation work behavior and opportunity recognition in high-technology SMEs[J]. The Journal of High Technology Management Research, 2017, 28(2): 159–166. |

| [8] | Bagheri A, Pihie Z A L. Entrepreneurial leadership: Towards a model for learning and development[J]. Human Resource Development International, 2011, 14(4): 447–463. |

| [9] | Cai W J, Lysova E I, Khapova S N, et al. Does entrepreneurial leadership foster creativity among employees and teams? The mediating role of creative efficacy beliefs[J]. Journal of Business and Psychology, 2019, 34(2): 203–217. |

| [10] | Chen M H. Entrepreneurial leadership and new ventures: Creativity in entrepreneurial teams[J]. Creativity and Innovation Management, 2007, 16(3): 239–249. |

| [11] | Chen Z X, Tsui A S, Farh J L. Loyalty to supervisor vs. organizational commitment: Relationships to employee performance in China[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2002, 75(3): 339–356. |

| [12] | Choi J N. External activities and team effectiveness: Review and theoretical development[J]. Small Group Research, 2002, 33(2): 181–208. |

| [13] | Covin J G, Slevin D P. The entrepreneurial imperatives of strategic leadership[A]. Hitt M A, Ireland R D, Camp S M, et al. Strategic entrepreneurship: Creating a new mindset[C]. Oxford: Blackwell Publishers, 2002. |

| [14] | Faraj S, Yan A M. Boundary work in knowledge teams[J]. Journal of Applied Psychology, 2009, 94(3): 604–617. |

| [15] | Farh J L, Lee C, Farh C I. Task conflict and team creativity: A question of how much and when[J]. Journal of Applied Psychology, 2010, 95(6): 1173–1180. |

| [16] | Gibson C B, Dibble R. Excess may do harm: Investigating the effect of team external environment on external activities in teams[J]. Organization Science, 2013, 24(3): 697–715. |

| [17] | Grand J A, Braun M T, Kuljanin G, et al. The dynamics of team cognition: A process-oriented theory of knowledge emergence in teams[J]. Journal of Applied Psychology, 2016, 101(10): 1353–1385. |

| [18] | Gupta V, MacMillan I C, Surie G. Entrepreneurial leadership: Developing and measuring a cross-cultural construct[J]. Journal of Business Venturing, 2004, 19(2): 241–260. |

| [19] | Hu L D, Park J H, Wu C D, et al. Entrepreneurial leadership and innovativeness: The mediating role of team psychological safety[J]. Academy of Management Proceedings, 2014(1): 12470. |

| [20] | Huang S L, Ding D H, Chen Z. Entrepreneurial leadership and performance in Chinese new ventures: A moderated mediation model of exploratory innovation, exploitative innovation and environmental dynamism[J]. Creativity and Innovation Management, 2014, 23(4): 453–471. |

| [21] | Jaussi K S, Dionne S D. Leading for creativity: The role of unconventional leader behavior[J]. The Leadership Quarterly, 2003, 14(4-5): 475–498. |

| [22] | Jia L D, Shaw J D, Tsui A S, et al. A social-structural perspective on employee-organization relationships and team creativity[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(3): 869–891. |

| [23] | Joshi A, Roh H. The role of context in work team diversity research: A meta-analytic review[J]. Academy of Management Journal, 2009, 52(3): 599–627. |

| [24] | Kearney E, Gebert D. Managing diversity and enhancing team outcomes: The promise of transformational leadership[J]. Journal of Applied Psychology, 2009, 94(1): 77–89. |

| [25] | Kuratko D F. Entrepreneurial leadership in the 21st century: Guest editor’s perspective[J]. Journal of Leadership & Organizational Studies, 2007, 13(4): 1–11. |

| [26] | Malhotra A, Majchrzak A. Enabling knowledge creation in far-flung teams: Best practices for IT support and knowledge sharing[J]. Journal of Knowledge Management, 2004, 8(4): 75–88. |

| [27] | Marrone J A. Team boundary spanning: A multilevel review of past research and proposals for the future[J]. Journal of Management, 2010, 36(4): 911–940. |

| [28] | Marrone J A, Tesluk P E, Carson J B. A multilevel investigation of antecedents and consequences of team member boundary-spanning behavior[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(6): 1423–1439. |

| [29] | Mathieu J, Maynard M T, Rapp T, et al. Team effectiveness 1997-2007: A review of recent advancements and a glimpse into the future[J]. Journal of Management, 2008, 34(3): 410–476. |

| [30] | Mello A L, Rentsch J R. Cognitive diversity in teams: A multidisciplinary review[J]. Small Group Research, 2015, 46(6): 623–658. |

| [31] | Olutade M, Liefooghe A, Olakunle A O. Influence of entrepreneurial leadership skills on employees’ motivation and job satisfaction: A leader member exchange(LMX)approach[J]. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2015, 5(9): 188–214. |

| [32] | Park J, Kim S. The differentiating effects of workforce aging on exploitative and exploratory innovation: The moderating role of workforce diversity[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2015, 32(2): 481–503. |

| [33] | Perry-Smith J E, Shalley C E. The social side of creativity: A static and dynamic social network perspective[J]. The Academy of Management Review, 2003, 28(1): 89–106. |

| [34] | Preacher K J, Zyphur M J, Zhang Z. A general multilevel SEM framework for assessing multilevel mediation[J]. Psychological Methods, 2010, 15(3): 209–233. |

| [35] | Prieto L C. Proactive personality and entrepreneurial leadership: Exploring the moderating role of organizational identification and political skill[J]. Academy of Entrepreneurship Journal, 2010, 16(2): 107–121. |

| [36] | Rego A, Cunha M P E, Simpson A V. The perceived impact of leaders’ humility on team effectiveness: An empirical study[J]. Journal of Business Ethics, 2018, 148(1): 205–218. |

| [37] | Renko M, El Tarabishy A, Carsrud A L, et al. Understanding and measuring entrepreneurial leadership style[J]. Journal of Small Business Management, 2015, 53(1): 54–74. |

| [38] | Sani A, Ekowati V M, Wekke I S, et al. Respective contribution of entrepreneurial leadership through organizational citizenship behaviour in creating employee’s performance[J]. Academy of Entrepreneurship Journal, 2018, 24(4): 1–11. |

| [39] | Shin S J, Kim T Y, Lee J Y, et al. Cognitive team diversity and individual team member creativity: A cross-level interaction[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(1): 197–212. |

| [40] | Shin S J, Zhou J. When is educational specialization heterogeneity related to creativity in research and development teams? Transformational leadership as a moderator[J]. Journal of Applied Psychology, 2007, 92(6): 1709–1721. |

| [41] | Solongo E, Lee S K, Kang E G, et al. A study on the influence of leader supervisory style to creativity and job involvement in the age of convergence[J]. Journal of Digital Convergence, 2015, 13(9): 149–159. |

| [42] | Supartha W G, Saraswaty A N. The impact of entrepreneurial leadership on organizational performance: A case of credit cooperatives in Bali Indonesia[J]. Journal of Engineering and Applied Sciences, 2019, 14(1): 233–241. |

| [43] | Surie G, Ashley A. Integrating pragmatism and ethics in entrepreneurial leadership for sustainable value creation[J]. Journal of Business Ethics, 2008, 81(1): 235–246. |

| [44] | Tarabishy A, Solomon G, Fernald L W, et al. The entrepreneurial leader’s impact on the organization’s performance in dynamic markets[J]. The Journal of Private Equity, 2005, 8(4): 20–29. |

| [45] | Tortoriello M, Krackhardt D. Activating cross-boundary knowledge: The role of Simmelian ties in the generation of innovations[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(1): 167–181. |

| [46] | Van der Vegt G S, Janssen O. Joint impact of interdependence and group diversity on innovation[J]. Journal of Management, 2003, 29(5): 729–751. |

| [47] | Wang X H, Kim T Y, Lee D R. Cognitive diversity and team creativity: Effects of team intrinsic motivation and transformational leadership[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(9): 3231–3239. |

| [48] | Zaech S, Baldegger U. Leadership in start-ups[J]. International Small Business Journal, 2017, 35(3): 157–177. |