2020第42卷第8期

2019新型冠状病毒疫情事件将中国人口众多、公共卫生体系不完善、城乡差距大、省域政治经济发展不平衡等现实国情再一次集中地暴露在了全国人民面前,凸显了国家、城市、区域、机构等多层次多主体的有效治理问题,也呼吁中国社会科学界主动承担起相应的学术使命和学术责任,深入探讨制度设计、政策执行、关键干部与人才选用、资源科学高效配置等关系国计民生的关键问题。这要求从事中国管理学研究的学者真正将论文“写在祖国大地上”,探究经世致用之学,产生能为国家、为人民、为企业带来真正价值的本土管理知识。

作为一种认识论和研究范式,“入世式学术”(engaged scholarship)倡导管理学研究者在研究过程中要保持与实践者、多学科学者、政策制定者等多元利益相关者的密切联系,以回应和解决现实复杂问题为研究出发点,以充分知情或者合作的方式生产、输出管理知识,最终达到一种满足切题性、严谨性、影响力等多重标准的知识生产方式(Van De Ven,2007)。入世式学术因其有助于构建与实践相关的高质量管理知识而受到越来越多的关注,为生产本土管理知识提供了一种建设性的方法论(Van De Ven和井润田,2020)。

鉴于入世式学术在国内受众不多、影响力尚浅而又迫切需要的现实情况,本文尝试从学术思想史的角度,以史为镜,史论结合,挖掘自20世纪50年代现代管理学发展以来中外管理学思想史上一些符合入世式学术的经典研究项目及其经验,旨在呼吁中国管理学界增强对入世式学术生产方式及实践模式的借鉴和运用,从而期待在21世纪的互联网新时代促成生产更多高质量的中国本土管理知识,进而构筑坚实有效的现代中国管理知识大厦。文章的结构安排如下:首先是对管理知识类型和中国本土管理知识生产必要性及现状的简要回顾;其次,系统介绍了实践中管理学入世式学术的四种具体范式及其特点;第三,以围绕20世纪40—60年代通用汽车(GM)、20世纪90年代以来华为公司的相关研究以及Tushman教授近40年的研究成果为范例,详细论述了入世式学术四种模式在高质量管理知识生产与实践应用方面的优秀表现,并简要论述了在考虑语言差异的“半全球化”时代进行全球比较管理研究的意义;第四,在历史案例分析的基础上,总结了入世式学术对中国本土管理知识生产的重大价值以及开展入世式本土管理研究的机遇、要求和建议;最后,文章提出走向新时代的中国本土管理学术发展倡议,即倡导新时代的本土管理知识生产要以史为镜,充分学习和吸收入世式学术的方法论精髓,植根本土企业管理实践,在中国学术主体性哲学精神指导下走出一条中西融合、理论与实践融合的创新发展之路。

二、本土管理知识生产的必要性Van De Ven等(2018)将“本土化研究”定义为使用当地语言、当地主题和在当地有意义的概念对当地现象进行的科学研究,旨在提出或检验能够在当地社会和文化背景下解释和预测现象的理论。科学的本土化研究必须反映本地概念和情境的独特性,这也默认了需要接受当地的(主位的)视角,而不是外来的(客位的)视角(Van De Ven和井润田,2020)。

(一)管理知识的不同类型

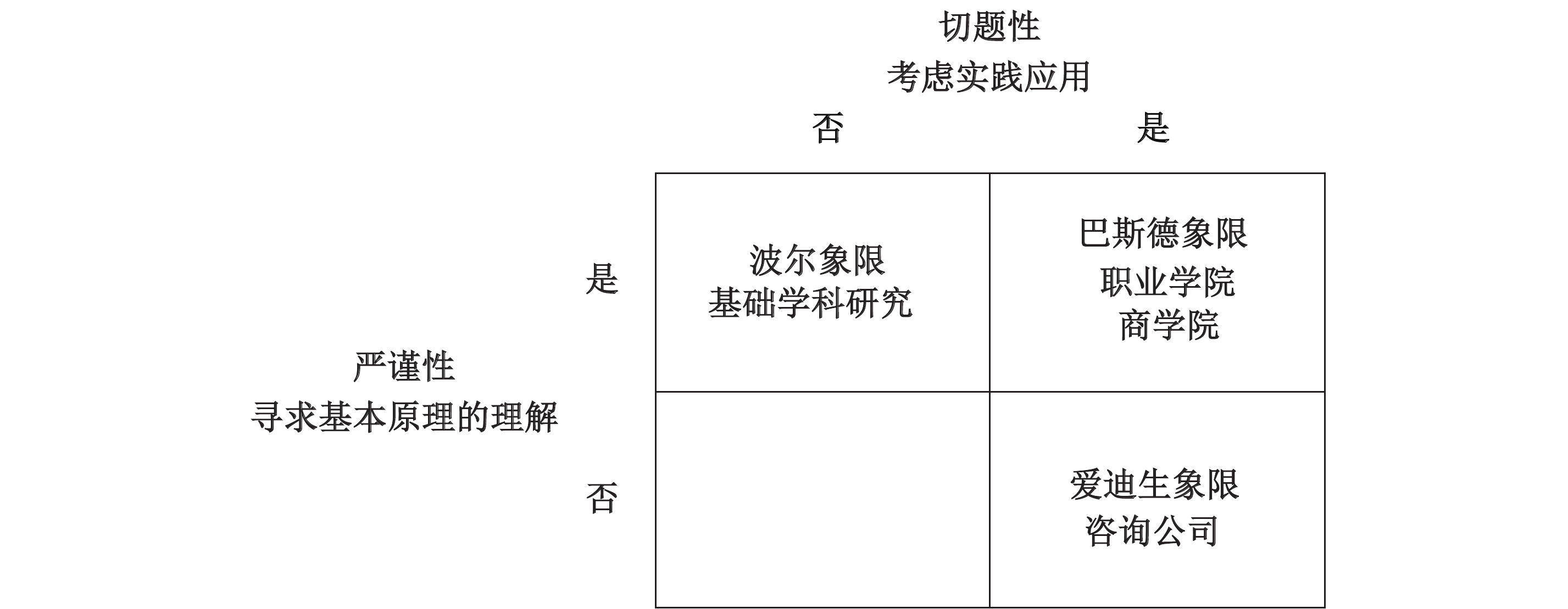

Tushman等(2007)根据Stoke的研究,从切题性(relevance)和严谨性(rigor)两大维度区分了管理知识的三种不同类型(如图1所示),提出了所谓“巴斯德象限知识”(Pasteur’s quadrant,Pasteur为19世纪法国化学家、细菌学家)的概念。其中,切题性偏重实践应用,严谨性关注理论并寻求基本原理的理解。基于此,有价值的管理知识可以分为三类:(1)基础学科研究方面的管理知识位于“波尔(Bohr)象限”,关注基本理论而不考虑实践应用;(2)与波尔象限相反,“爱迪生(Edison)象限”侧重实践应用而不关注基本原理,其典型代表是咨询公司生产的管理知识;(3)处于巴斯德象限中的是职业学院、商学院,其知识既要考虑基本原理,也要考虑实践应用,二者不可偏废。与Tushman等西方学者关注管理知识类型不同,华人学者陈明哲注意到了管理知识的纵向层次,指出管理知识从抽象到具体可分为四个不同层次:文化与哲学、系统性知识、经验与案例、应用性工具;同时,他还认为,中国在文化与哲学、经验与应用层次相对有优势,而以美国为代表的西方在系统性知识、应用性工具方面具有优势,未来管理知识的生产需要中西融合或“文化双融”(Chen,2014;陈明哲,2018)。

(二)本土情境的复杂性、时代要求与本土管理知识生产

与传统的全球化思想不同,印裔国际商务战略学者潘卡基•格玛沃特(2010)提出世界实际上是“半全球化”的,即使在互联网条件下,国家之间的文化、行政、地理、经济距离或差异仍然存在,它构成了所谓的“CAGE”(“笼子”)框架。这意味着外部环境、文化、历史等很多因素需要纳入商务与管理研究视野,在理论中加以反映(Ghemawat,2003)。

|

| 资料来源:Tushman等2007年发表在Academy of Management Learning & Education上的“Relevance and Rigor: Executive Education as a Lever in Shaping Practice and Research”,根据Stokes(1997)的研究结论改编。 图 1 管理知识的不同象限 |

实际上,由于历史演化、社会发展阶段、地理地缘等多种因素的复杂影响,中国与西方情境相比有着鲜明的自身特点,这主要体现在社会形态、文化价值、思维模式、哲学观念等诸多方面。在社会形态方面,以农业文明为基础的封建宗法制的长期存在,使中国社会具有鲜明的“乡土”特性和“关系取向”,以及与“西洋”所不同的“差序格局”(费孝通,2011);这种“关系取向”和“差序格局”意味着对中国社会心理的认识必须以“场论”为基础,它认识到个体依存于社会网络之间(何友晖和彭泗清,1998)。一项针对明清时期徽商和晋商的研究也指明了中国地域宗族制度与商帮治理模式、商人共享信仰之间的内生关联(蔡洪滨等,2008)。在文化方面,李大钊曾提出中西方文化有“动静”之分——“东西文明有根本不同之点,即东洋文明主静,西洋文明主动是也”;张岱年和程宜山(2015)则系统阐释了以刚健有为——“自强不息”和“厚德载物”——为纲所形成的中国文化思想体系,并指出中国传统文化重视人与自然、人与人之间的和谐与统一,而西方近代文化更重视人与自然、人与人之间的分别与对抗。事实上,早在20世纪80年代,以张岱年等为代表的中国本土哲学家就指出了中国人思维模式上具有重视辩证思维、强调直觉思维而分析思维不发达等偏向,并倡导文化综合创新论(张岱年,1991;方克立,2008)。在更为抽象的哲学层面,也有研究者指出了中国“通变”式思维与西方二元对立式思维之对比(田辰山,2016)。台湾社会心理学界亦有黄光国等学者对比了中国文化中的“天人合一”与西方文艺复兴运动之后出现的“主客对立”,呼吁中国学者应在理解西方哲学的基础上,建构本土社会科学的“微世界”,让“阴阳思维”和寻求心灵解说的“前现代”“冥思”修养变成一种“后现代”的智慧,用“沉思”解决研究难题(黄光国,2013;黄光国等,2014)。

由此可见,走出管理学单一学科视域,哲学、历史、社会学、人类学等其他专业领域的学者对中西情境的差异已有较为深入的解读。实际上,最近数十年,在本土管理学领域也有不少学者为此做出了努力。例如,成中英(2006)基于中国文化思想系统提出了所谓的“C理论:中国管理哲学”;陈春花(2008)基于企业实践归纳提炼了本土领先企业成功模型;李平(2010)率先倡导管理本土化研究新范式;韩巍(2011)呼吁从哲学和研究认识论范式上推进本土管理研究;蓝海林和皮圣雷(2011)研究了中国转型期市场分割制度下企业集团化和多元化战略的模式和特色;郭毅(2010)则探讨了中国共产党成功之道及由此而来的国家资源动员体制的管理影响;黄光国等借助台湾社会科学经验探讨儒家文化与本土管理学建构道路(黄光国等,2014);陆亚东等提出了基于东方文化和资源背景的企业战略成长的“合理论”范式(陆亚东等,2015)。

然而,需要指出,现代管理学理论大多源于西方,是基于西方社会文化与经济生活现实而提出的,主要反映了第二次世界大战后以英美为主的西方市场经济国家工业化和现代企业发展过程的历史经验及影响①。1979年中国改革开放以来,它们在推动中国市场经济建设和企业规范化管理方面做出了重要贡献,但在解释中国企业制度与市场环境、产权与政商关系、本土国有企业运行逻辑、集体主义价值观、中国企业的灰度管理、儒家文化对中国企业的影响等方面也存在着明显局限。而生产本土管理知识恰恰是弥补上述不足的重要途径。

从本土管理知识的需求侧来看,目前中国经济整体规模已达世界第二位,世界500强企业数量已位列世界第一,而且随着互联网、大数据、人工智能等前沿领域的突破,一大批中国本土企业快速崛起。这不仅意味着业界对于适合本土管理实践的理论指导需求将大幅增加,也为生产本土管理知识和“讲好中国故事”提供了丰富的素材。从供给侧来看,中国现有管理学术研究中,应用或发展西方现有理论和方法的文章较多,量化实证检验范式居于主流,如何讲好中国故事已成为当下以及未来较长时期内亟待破解的难题。毋庸置疑,罔顾情境的切题性、一味追求严谨性的做法不仅限制了中国管理理论的发展,甚至对管理学知识的运用和发展也是有害的(徐淑英和贾良定,2012;陆亚东,2015;陈明哲,2019)。

综合来看,中国本土管理知识的生产与本土管理学研究,需立足于本土企业实践和多学科全局,避免片面式形而上学和机械唯物主义思考,审慎而行,才能在中西融合、古今融合、天地融合的方向上探索出新道路(陆亚东,2015)。

三、入世式学术作为一种管理知识生产方式近十多年来,以美国组织管理学家Van de Ven为核心的管理学界的有识之士,在全球范围内呼吁和倡议入世式学术,以便生产与实践相关的高质量管理知识(Van De Ven和Johnson,2006;Van De Ven,2007;Van De Ven和Jing,2012;Van De Ven等,2018;Tsui,2018)。这种管理的入世式学术,要求研究者面对复杂的现实世界问题时,要充分考虑复杂情境中实践者、多学科研究者或政策制定者等利益相关者的观点和需求,以某种充分知情或者合作的方式生产一种综合的解释性理论、干预性政策框架或特定行动方案,以更好地解释或解决现实世界的问题(Van De Ven,2007)。入世式学术的典型过程如图2的“钻石模型”所示。

虽然近年来管理学界在解决管理研究与实践脱节方面提出了不少改进措施或改革建议,也有学者对入世式学术的实践操作效果表示怀疑(McKelvey,2006),但是从系统完整性、操作方法论、哲学和认识论基础等方面来看,入世式学术无疑是一种富有前景的兼顾严谨性和切题性的本土管理知识生产方法论及研究范式(Van De Ven,2007)。因此,本文尝试回顾性地挖掘第二次世界大战以后世界管理学思想发展早中期的重要历史和典型人物,钩沉历史,臧否人物,意图“以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以知得失”,进而探究入世式学术在生产本土高质量管理知识方面的成功经验、现实条件与未来前景。

实际上,国际战略管理思想界的资深学者Mahoney在回顾20世纪中叶战略管理的先驱性著作《企业成长理论》(伊迪丝•彭罗斯,2007)时就已经发现了入世式学术作为一种管理知识生产方式的重要价值。在2000年,他与合作者(Kor和Mahoney,2000)对该经典著作的回顾性分析中系统阐释了该理论的内容、生产过程和巨大影响。他们发现彭罗斯(Penrose)在其企业成长理论正式出版前经历了多方面的互动型学习过程,包括:(1)对熟悉现实世界问题的经理人的访谈;(2)与学生和同事的交流;(3)对企业成长经济理论的研究;(4)企业史的研究;(5)对企业文献和年报的研究;(6)广泛的企业访问和观察②。在2016年,他们更明确地指出,彭罗斯就是入世式学术的典范(Kor等,2016)。在这个过程中,她做到了:(1)由实践者明确界定和告知问题及其要素,将研究建立在现实重大问题的基础上;(2)考虑和结合使用多个理论(甚至以当时非主流的理论为主导);(3)使用多种研究方法或“三角验证”(即使用多个数据源和多种方法分析数据);(4)综合使用演绎、归纳及溯因逻辑进行推理,实现理论的严谨性和切题性二者兼备,即进入“巴斯德象限”。事实上,正是由于上述的一系列特点,彭罗斯于1959年出版的《企业成长理论》达到了入世式学术的“钻石模型”的全部要求,因而兼具严谨性、切题性、基础性和创造性,并在全球范围内产生了持续半个世纪以上的影响力。

|

| 资料来源:翻译自Van De Ven所著“Engaged scholarship: A guide for organizational and social research”(2007年版,Oxford University Press)一书中第10页图1.1。 图 2 入世式学术钻石模型 |

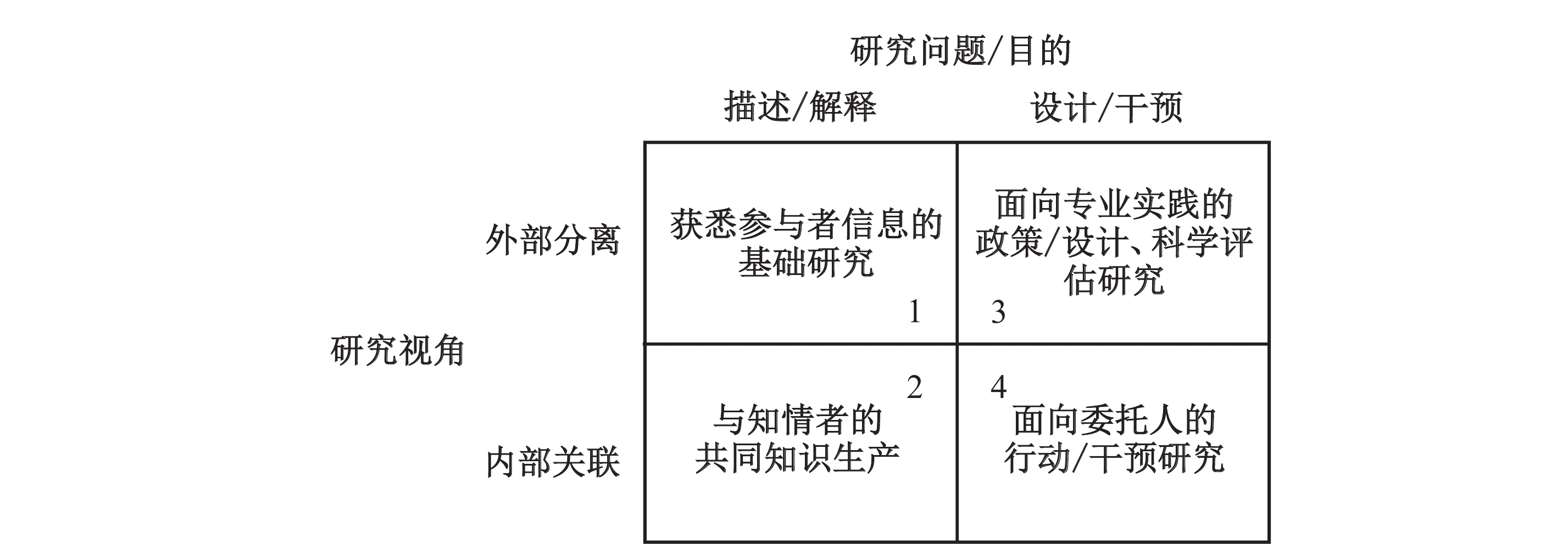

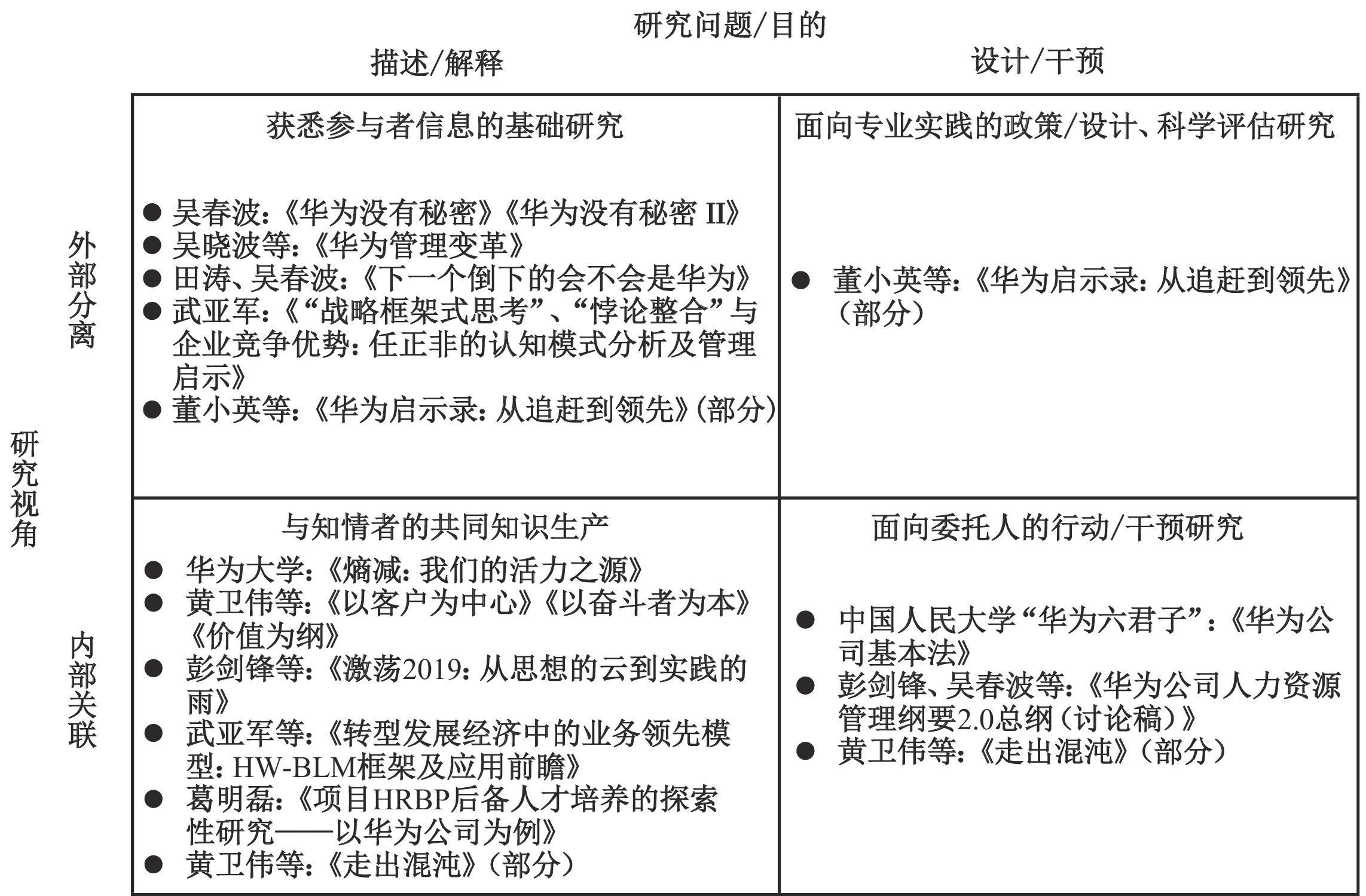

在中文管理学界,Van De Ven和井润田(2020)近期发表“从入世治学角度看本土化管理研究”一文③,利用作者经历的两个中外典型研究项目——“明尼苏达创新研究项目”和中国情境下与“势”有关的组织变革理论发展,详细论述了开展入世式学术的基本过程:它分为“问题规划”(切题性)、“理论构建”(效度)、“研究设计”(趋近真理性)和“问题解决”(影响)四个阶段(如图2所示),研究人员可以通过让其他重要利益相关者(包括实践者、其他学科研究者、政策制定者等)参与到四阶段活动中,并且严格地遵守相关的分过程标准,从而促进管理理论和实践知识的高质量发展。实际上,在Van De Ven(2007)的专著中已提出了入世式学术在实践中的四种范式的划分,它基于两个维度:(1)研究的目的是对基础性问题进行描述、解释、预测还是要对应用型问题进行设计、评估或行动干预。(2)研究者在研究时是作为外部观察者还是内部参与者的立场。基于此,入世式学术的现实类型分为四种细分模式:获悉参与者信息的基础研究、与知情者的共同知识生产、政策评价科学、企业行动研究(见图3)(Van De Ven,2007)。

|

| 资料来源:翻译自Van de Ven所著“Engaged scholarship: A guide for organizational and social research”(2007年版,Oxford University Press)一书中第27页图1.2。 图 3 入世式学术的不同类型 |

考虑到Van De Ven和井润田(2020)文章已对该方法论的四个过程及其经验进行了详细阐述,因此本文主要关注入世式学术在实践中的四种具体类型及其不同特点,并在文章以下部分对其分门别类加以阐述。④

1. 获悉参与者信息的基础研究(基础研究)。基础科学研究用于描述、解释或预测社会现象。这种形式既包括了基础社会科学的传统方式,研究者身处社会系统之外进行观察,也充分吸收相关研究成果、利益相关者和被研究者的意见与反馈。其中,其他视角的研究者、利益相关者和被研究者扮演建言者角色,研究者主导和管控所有研究活动,并依据自己的判断综合形成理论。

2. 与知情者的共同知识生产(合作研究)。与基础研究相比,合作研究这一类型更关注研究者与利益相关者的互动与配合。合作研究团队通常由内部人员和外部人员组成,双方联合行动以生产面向复杂问题或现象的基础知识。这种分工旨在充分利用不同研究团队成员的互补性技能,包括内部人员的实践经验和信息优势。合作研究主要关注同其参与者共同利益相关的基础问题,因而与下述3、4象限的入世式学术的类型相比,应用导向较少。

3. 政策评价科学。这种类型的研究被称为“设计或政策科学”或“评估性研究”,它不仅是描述或解释某一社会问题,更重要的是获取基于证据的知识,以明确不同方案在解决实际问题时的效果或相对成功概率。研究人员对所要评估的设计或政策通常采取一种外部视角并保持距离,这是因为基于证据的评估需要多个案例的比较,与个案保持距离则是基于对评估结果的合法性和公平性(不偏不倚)的考虑。多方利益相关者的共同参与是必要的,但受到一定程度的限制,因为他们有机会影响与他们相关的评估性研究决策。在入世式学术模型中,这些决策包括了评估性研究的目的(问题设计)、用于评估的标准和模型(研究设计)以及如何分析、解释和应用研究发现(问题解决)。

4. 行动/干预研究。采用“临床式”干预路径去诊断和处理特定委托人的问题。行动研究在开始阶段是诊断委托人的特定问题或需求,研究者会使用基础科学或设计科学的知识,尽最大的可能去理解委托人的问题。但这些知识并不一定能完美适配于委托人的特定情境问题,需要更进一步的调整。行动研究项目通常包含多个试错的过程。行动研究者认为需要通过全面细致的干预与合理的判断来分析问题,这需要与委托方的人员一起进行较长时期的互动、专门培训和组织咨询,并最终形成一套解决方案。

入世式学术的四种类型适合处理不同的研究问题。究竟哪一类型最合适,则要基于主导研究者的研究兴趣、研究问题本身的社会影响、利益相关者的需求以及主要研究者决定采取的研究视角等情况而定。本文第四部分的示例性回顾将对此进行详细说明。

四、管理学历史上的入世式学术:示例性回顾在管理学的历史上,入世式学术有着丰富的成果。从美国的实践来看,早在20世纪40—60年代已涌现出《公司的概念》(彼得•德鲁克,2006)、《企业成长理论》(伊迪丝•彭罗斯,2007)、《战略与结构》(艾尔弗雷德•D.钱德勒,2002)、《我在通用汽车的岁月》(艾尔弗雷德•斯隆,2005)、《公司战略》(安索夫,2009)等多项奠基性成果。自20世纪90年代至本世纪,入世式学术的经典成果从《从优秀到卓越》(吉姆•科林斯)、《基业常青》(吉姆•柯林斯和杰里·波拉斯)、双元组织与持续创新(Tushman)、战略地图与平衡计分卡(卡普兰和诺顿)、蓝海战略(金和莫博涅)、破坏性创新(克里斯坦森)、动态环境下的战略法则(艾森哈特)到实业界流行的精益创业、从零到一、设计思维、商业模式画布、平台战略等,不一而足。实际上,基于日本企业界的实践,还产生了诸如TQM、Z理论、JIT与丰田模式、知识创造型企业、公司核心竞争力、时间基础的能力竞争等入世式研究成果。上述这些研究成果不仅在实践界大放异彩,而且也对全球管理学的发展起到了重要的推动作用。

在本部分,基于管理学历史、成果典型性和影响力等综合考虑,我们选择了围绕GM(通用汽车)和华为这两家中外著名企业的相关研究,在学者方面则选择了入世式学术的代表性人物之一、现任职于哈佛商学院的Tushman教授作为典范,以其典型研究为例对入世式学术的四种类型及其影响进行较为详细的示例性说明。

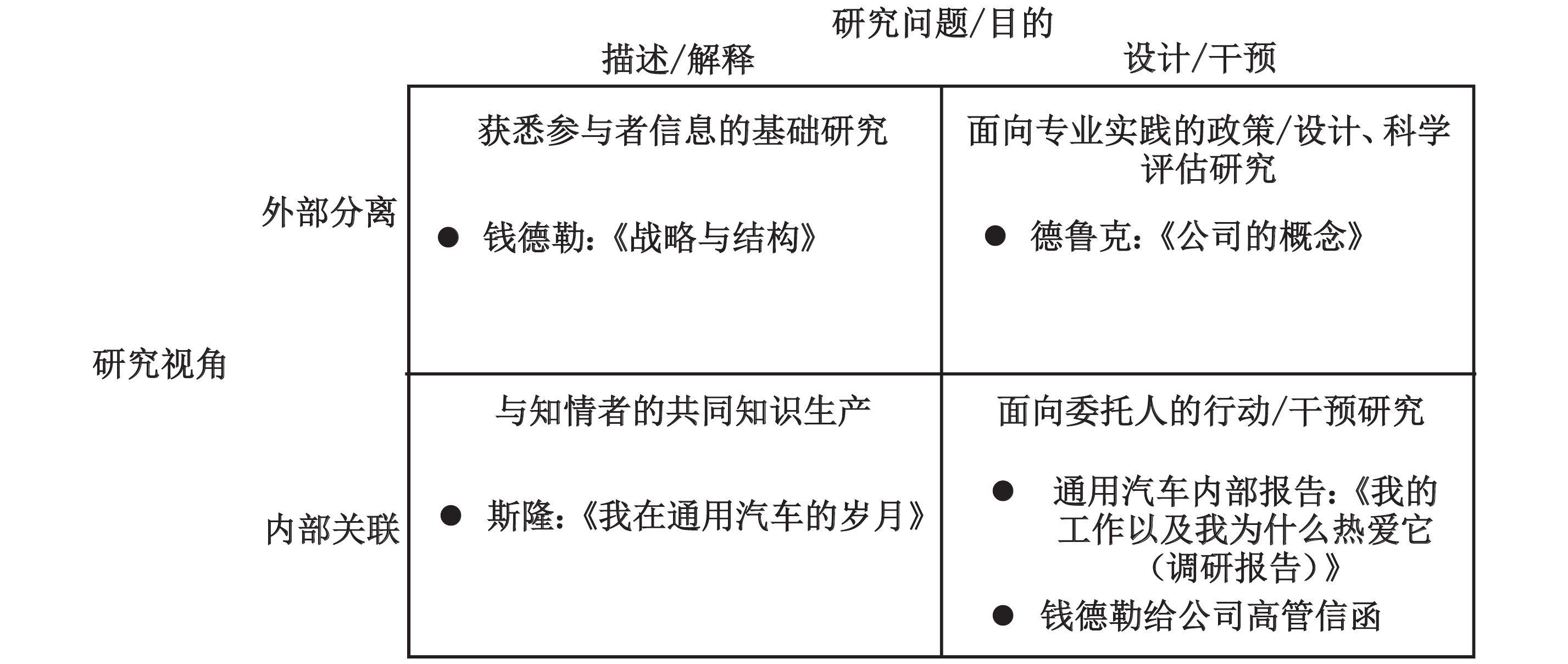

(一)围绕GM的入世式学术:20世纪40—60年代

艾尔弗雷德•D.钱德勒(Alfred D. Chandler,1918—2007)是全球企业史的杰出学者、战略管理领域的奠基者之一,生前长期任职哈佛商学院教授。他在1962年的经典著作《战略与结构》中提出“结构必须跟随战略”的管理命题,随后演化出战略管理学中的“战略—结构—绩效(SSP)”研究范式。这本书的主题是美国大企业的成长以及它们的组织结构如何被重新塑造以适应这种成长。钱德勒选择了杜邦公司、通用汽车公司、新泽西标准石油(埃克森)公司和西尔斯公司这4家企业作为主要案例来研究向多部门组织结构转变的原因和过程,提出一个战略与结构互动的理论框架来说明战略如何影响组织结构这一过程。钱德勒的研究是以外部观察者的视角对通用汽车等企业进行案例现象的描述与解读,而后归纳出的战略与结构关系的理论框架,侧重于对案例的组织结构由职能制(U形)向多部门结构(M形)转变这一现象进行解读和学术解释,提炼出其背后的基础理论和通用性规律,因而属于第1种入世式学术,即“获悉参与者信息的基础研究”。

作为卓越的经济史专家,钱德勒在书中翔实的历史描述与经验总结深刻地影响了其后数十年经济学、战略管理和组织学三个领域的学术发展方向(Whittington,2008)。他对M形组织创新的描述和战略与结构匹配产生效率的观点,撼动了当时的主流经济学,为交易成本理论、多元化战略和组织权变理论提供了新的启示。例如,Oliver Williamson(威廉姆森)在20世纪70年代就利用交易费用观点对企业内部的等级结构和组织创新、特别是M形组织相对于U形组织的优劣进行了经济学分析,进一步推动了其后二十多年企业交易费用经济学的发展(Williamson,1981)。哈佛商学院的一群企业政策与战略博士生受他的影响,开始利用更多的数据实证分析企业多元化类型、组织结构和企业绩效之间的关系。例如,著名的战略教授Richard Rumelt在1974年的博士论文就开创了全球范围内以经济学研究多元化战略效率及“战略—结构—绩效”研究范式的先河(Rumelt,1974)。此外,钱德勒对于组织资源和能力的关注也与当时刚兴起的企业资源基础观遥相呼应;书中通过企业历史提炼一般性理论的研究路径也鼓励了企业历史研究、纵向研究和案例研究等范式的兴起和发展(Whittington,2008)。

《公司的概念》(彼得•德鲁克,2006)是管理学大师德鲁克早期的著作,它首次将企业视为一种“组织”,并将对组织的研究确立为一个学科,进而产生“组织管理学”——对现代公司型组织的结构与功能、制度和社会人文进行有组织的系统研究。德鲁克指出,传统的社会学只知道社会和社区,但“组织”既不是“社会”,也不是“社区”。《公司的概念》首次尝试解释一个大型公司组织实际上是如何运行的,它所面临的挑战、问题和所遵循的基本原理。由于前期撰写了《工业人的未来》(1942)一书,德鲁克受到了通用汽车公司邀请,从外部顾问的角度对它的管理政策和组织方式进行研究,历时18个月。然而《公司的概念》并未聚焦于通用汽车公司自身的问题,而是转向了引导企业关注如何履行社会责任——“企业所担负的责任不仅仅是股东的期望,更是它的管理阶层、一线员工以及它所在社区的发展与安宁,只有承担起如此重任的企业才会有持续的未来”。在当时,这是一本极少见地讲述企业的“局外人”从“内部”进行长期细致调研的著作。德鲁克将通用汽车公司视为一个原型,他认为通用汽车所面临的议题具有较强的普遍性和推广性,《公司的概念》中的指导和建议对于营利和非营利大型组织甚至不同行业的现代组织都适用。显然,《公司的概念》可归入入世式学术的第3种类型。

通用汽车总裁斯隆的《我在通用汽车的岁月》则属于入世式学术的第2种类型——“与知情者的共同知识生产”。德鲁克获得了研究经费,得以深入通用汽车内部,但《公司的概念》一书却没有反映出通用汽车公司领导者的想法。通用汽车公司的本意是立足于商业,遵循经济逻辑,希望德鲁克能以局外人的身份探究通用汽车公司的问题,着眼于如何提高通用汽车的市场竞争力,如何更好地回报股东。但德鲁克转向了社会逻辑,更关注多元利益相关者,带着“对未来(美国理想)社会”的期待和自己的认知框架与理念对通用汽车公司的组织与管理过程进行分析,更像是借题发挥,这有悖于通用汽车请他来调研的初衷。斯隆对此十分不满,决定要拿出证据,告诉世人一个真实的通用汽车公司,于是便有了经典的自传性著作《我在通用汽车的岁月》(艾尔弗雷德•斯隆,2005)。该书基于斯隆本人的经历、回忆和印象的同时,也参考了相关的历史档案记录和同事的讲述。书中叙事以董事会为中心扩展到生产部门,包括日常管理、执行官员、政策委员会、研发和行政组织,以及与生产部门之间的互动。斯隆聚焦于他所认为的对通用汽车演化史影响最大的因素——通用汽车分权组织的起源和发展、相应的财务控制以及在激烈竞争的汽车市场上通用汽车以自己的方式所表现出的对“经营”这一概念的理解。从现代工业企业发展的历史经验来看,这些也属于典型性的现代企业管理涉及的核心内容。这意味着斯隆等实践者的反应也确有其合理之处。事实上,据德鲁克自己的描述,他当时并非没有向GM提出过具体的管理建议,在出版该书前,他随书稿附上的一封信中提出了相关的公司行动建议——包括重新考虑GM的政策合理性、最大的雪佛兰分部从公司分立单独成立一个公司、调整公司内部的劳工关系等,但这些建议未能得到公司管理层的重视,甚至引起强烈反对,这部分是由于当时他们具备的管理知识的不足,另一部分则是基于私有企业具备公共性质这一观点在当时的美国社会不能得到认同(彼得•德鲁克,2006)。一个有趣的事实是,德鲁克的《公司的概念》这本著作以及他所参与的当时通用汽车公司内部“我的工作以及我为什么热爱它”竞赛的调研报告却被日本人推崇备至,在书出版和报告写成后被很快译成日文,并以此为模板来改造企业的员工关系,从而对第二次世界大战之后的日本企业管理实践产生了重大影响(彼得•德鲁克,2006)。

显然,作为德鲁克与高管通信形式的通用汽车公司行动建议和内部研究报告的《我的工作以及我为什么热爱它(调研报告)》以及钱德勒给公司高管信函,是基于内部调研而为通用汽车公司所提供的干预性的指导建议,属于“行动/干预研究”入世式学术,即本文图3所说的第4种入世式类型。

综上,围绕GE的入世式学术研究类型如图4所示:

|

| 图 4 围绕GE的入世式学术类型举例 |

(二)Tushman的双元组织与创新研究:20世纪80年代至今

Tushman是哈佛商学院企业管理讲座教授、领导力开发项目和DBA项目负责人。在40多年的科研、教学、培训和咨询工作中,他取得了多方面的卓越成就。在40多年的学术生涯中,他在技术变革、组织双元能力、经理领导力和组织适应与创新等领域的研究涵盖了前述入世式学术的四种不同类型,并且相互协同,取得了世界级的影响力。本文以下略举数例,以述其要。

在“获悉参与者信息的基础研究”方面,Nadler和Tushman在1980年发表的“组织行为诊断的模型”一文基于开放系统理论视角提出了一个用于分析组织运行与诊断组织问题的通用模型,被称为“N-T组织一致性模型”。这一模型描述了组织运行的“投入—转化过程—产出”三个部分中多种要素对组织产出的影响,试图提供一个能将组织视为包含了多个子系统的整体系统的理论框架。其中,N-T模型中将影响组织绩效的内部因素分成了“关键任务/次序、正式组织、非正式组织、个体”四类共六种匹配关系的协作系统。N-T模型是Tushman进行的组织管理领域“基础研究”的开始和一个重要理论开发的例子。事实上,在随后的近30年科研中,Tushman进行了不少这方面的经典研究。例如,在2005年发表的“管理战略冲突:一个针对创新流的高层管理模型”一文指出,组织的持续性发展需要高层管理团队有效地管理探索和利用两种矛盾活动,这种战略冲突会带来管理上的巨大挑战,而成功处理这种挑战必须在高管团队层面上有成熟的体制与机制(Smith和Tushman,2005)。在上述研究中,Tushman和合作者均采用了外部立场,基于多元理论视角,遵循演绎逻辑,围绕组织与管理的基础问题提出了解释性的整合理论框架。

Tushman通过IBM案例探讨动态能力和双元性的两篇论文属于“与知情者的共同知识生产”类型。2007年,他们在《加州管理评论》发表“IBM的动态能力:驱动战略付诸实践”一文,其合作者中Harreld时任IBM营销与战略高级副总裁,另外一位O’Reilly Ⅲ则是任职斯坦福商学院的组织行为学教授,与Tushman教授的研究重点正好互补。他们详尽描述了IBM如何从一家濒临失败的科技公司重新崛起为信息系统解决方案提供商的成功经验(Harreld等,2007)。它基于20世纪末IBM的“让大象跳舞”转型实践和创新型战略规划经验,通过动态能力视角整合了战略业务设计模型(战略洞察)与组织一致性模型(战略执行),解释了IBM将战略洞察一步步转为可落地的战略行动的过程,提出了后来被战略咨询界广泛推崇的IBM业务领先模型。实际上,此模型的执行部分就是Nadler和Tushman在1980年所提出的N-T组织一致性模型,而战略设计部分则整合了当时有前瞻性和实用性的战略业务设计操作模型(武亚军和郭珍,2020)。在2009年,他们三位继续合作,又在《加州管理评论》上发表了“组织双元性:IBM与新兴业务机会”。他们首先简要回顾组织演化理论中尚未应用到组织发展的部分,进而阐述这些研究如何丰富了组织双元性、动态能力和组织适应等方面的研究。结合IBM的实践经验,他们解释了IBM如何借助已有成熟业务和技术——所谓的“利用”,同时又借助新兴业务组织(emerging business organization,EBO)——所谓的“探索”,以实现组织双元性与动态适应环境变革的过程。在这一过程中,既回应了演化理论关于组织多元选择的观点,也展示了IBM在适应外部环境的大量实践中行之有效的行动方案或工作机制,包括如何识别和发起一个新的EBO,如何开展试验使EBO成长,如何将成功的EBO转为成熟单元,同时继续繁衍新的EBO等等。

在“政策评价科学”方面,Tushman与O’ Reilly Ⅲ合作,从外部观察者的视角总结提炼出组织变革与创新政策的若干指导框架。在1997年Tushman和O’ Reilly Ⅲ合著《赢在创新:领导组织变革与更新的实践指导》一书,后于2018年被引入中国,即《创新跃迁:打造决胜未来的高潜能组织》。它从组织体系的四大构件——即N-T模型的四个组织要素,包括任务/次序、人才、正式组织和文化——入手,通过分析四大要素之间的一致性来诊断企业问题并发现跃迁式创新的机会,为企业如何实现“右手利润、左手创新”的组织双元能力这一重要问题提供了实践指南,体现了实践经验与管理学理论的有效融合。在书中,他们结合瑞士手表、半导体、IBM、FedEx、GE等案例阐释其论点,其解决方案和建议基于管理实践导向,从实战中提炼,也得到了大量的实践检验。他们指出,书中所介绍的方法并不需要外部顾问和复杂技术,从CEO到基层的各级管理者都可广泛使用,所开发的组织模型是引导组织变革的有效工具,而其前提是管理者理解组织的独特文化和组织成员行为。实际上,书中的大部分内容都可以应用到管理实践中,即便是一线管理者也能从书中获得许多实践性指导和有益洞见,帮助他们应对和管理组织变革问题。在2008年,Tushman和O’ Reilly Ⅲ更进一步结合动态能力理论的发展,发表了“作为一项动态能力的双元性:解决创新者的两难”一文,将组织双元性嵌入动态能力理论框架中,然后结合现实案例提出组织双元性应在何时纳入组织设计范畴等若干行动建议框架,这与其哈佛商学院同事、创新大师克里斯坦森强调互联网新业务在结构上需要完全独立于旧业务有明显不同(O’Reilly Ⅲ和Tushman,2008)。

“行动/干预研究”方面,Tushman等(2007)在“相关性与切题性:作为实践与研究杠杆的管理教育”一文中有多处讨论,并且基于其领导力培训项目实践指出,传统的商学院教育没有处理好理论与商业实践之间的关系。他们根据过去的领导力培训项目经验和实地调研指出,相对于传统的管理学教育,行动学习项目在提升个体和组织绩效方面具有更显著的作用,是商学院桥接严谨性和切题性的重要途径。通过对64位参与哈佛商学院“引领变革和组织更新(LCOR)”管理教学项目经理人的访谈,他们发现行动导向式管理教学可以使业界管理者与研究者深度互动和链接。实际上,文中讨论了IBM利用该项目促进了业务设计与实施的连接的过程,前面所述的IBM业务领先模型(BLM)就诞生在此过程中。在这一系列的企业行动学习项目中,Tushman所在的哈佛商学院与IBM合作,IBM的相关负责人精选出一系列公司层面的问题,在3天半的工作坊中Tushman指导大家讨论行动计划及其相应的实施工作。通过这种方式,Tushman为企业提供了一种平时难以获得的开放式学习平台,并在坦诚、务实和专业性的有效结合中取得了优秀的实践绩效。

需要指出的是,上面介绍的论文和著作只是Tushman教授进行的入世式学术活动的一小部分成果。直到最近十年,他还非常关注智能互联时代企业如何持续变革和创新从而保持可持续发展。在这方面,他和合作者一起出版了实践指导类书籍《领导可持续变革:一种组织视角》(Henderson等,2015),与年轻学者一起合作发表论文探求对企业平台、众包和用户创新等有效机制的理解(Felin等,2017),以及对在位企业的创新适应中认知与情绪框架的灵活性来源进行更深入的学术探讨(Raffaelli等,2019)等。

综上,文中讨论的Tushman研究成果的入世式学术类型如图5所示:

|

| 图 5 Tushman研究成果的入世式学术类型举例 |

(三)围绕华为实践的入世式管理学术:20世纪90年代至今

作为一个本土新兴企业的典范,华为一直是中国入世式管理学术的重要研究对象。华为公司自1987年创业起,筚路蓝缕,披荆斩棘,成长为如今的国际通信业科技型企业航母。近二十多年来,商界和学术界针对华为的研究层出不穷,遍及企业管理创新与公司基本法(黄卫伟,1998)、华为研发管理(张利华,2009)、均衡发展模式(吴春波,2009)、企业战略模式(武亚军,2009)、战略领导(武亚军,2013)、人力资源管理(黄卫伟,2014)、管理哲学(田涛和吴春波,2015)、管理变革(吴晓波等,2017)、双元能力与知识管理(董小英等,2018)等多个领域。这些成果的研究范式大多符合入世式学术的基本逻辑,也充分说明入世式学术非常适合开展本土企业案例研究。

首先,必须提到的是1996年任正非邀请中国人民大学六教授全面梳理华为过去经验、现实挑战和未来行动纲领,其结果就是2年后颁布的《华为公司基本法》(共103条),它可以看作是针对华为的行动/干预研究的成果,即第4种“入世式学术”。随后公开发表的合著《走出混沌》(黄卫伟,1998)则作为对华为基本法的解读和理论说明(其中包含了任正非在基本法编写中的谈话记录),汇集了“共同生产”和“干预研究”两种成果。华为公司的行动及上述成果也代表了改革开放以后中国本土新兴企业率先系统尝试构建战略管理体系的一个早期成功范本。

田涛和吴春波长期担任华为公司的管理顾问,他们合著的《下一个倒下的会不会是华为》(2015)系统介绍了华为的发展历程,并对其“以客户为中心”“以奋斗者为本”“开放、妥协、灰度”“自我批判”等企业战略思想、价值观与管理哲学进行了细致全面的解读,可视为是第1种入世式学术“基础研究”。该书得到了华为高层管理者的认可,并由华为大学内部教员推荐给受训员工进行阅读。武亚军(2009)的“中国本土新兴企业的战略双重性:基于华为、联想和海尔实践的理论探索”一文同样可归为“基础研究”。文章探讨了中国转型发展时期的制度与产业的复杂动态特征及传统文化特质的战略影响,提出了本土新兴成长型企业需具备战略复杂—简练双重性的理论观点,反映了CAGE框架下与西方不同的本土情境特点。

继续担任华为顾问的黄卫伟在2014年又联合华为内部人士推出了华为内部文件汇编三部曲之一的《以奋斗者为本》,也即华为公司的人力资源管理纲要。书中的上部《价值卷》首次全面整理了“全力创造价值”“正确评价价值”与“合理分配价值”的内容,折射了华为价值管理的政策精髓与核心条目,可看作是“与知情者的共同知识生产”的入世式学术。

除上述研究之外,还有许多重要成果如下:吴春波的《华为没有秘密》(2016)、《华为没有秘密Ⅱ》(2018)、吴晓波等人的《华为管理变革》(2017)以及武亚军(2013)关于任正非认知模式的研究等。这些研究主要探讨了华为的管理哲学、人力资源政策、变革管理和领导人战略思维模式等,更偏重于从外部专家视角探讨源于华为的通用解释性理论问题,可归为入世式学术中的“获悉参与者信息的基础研究”类型。董小英等最近出版的《华为启示录:从追赶到领先》(2018),也是从外部专家视角入手,其内容既有组织双元性基础理论的提炼总结,也有评估干预的内容,可视作“基础研究”和“政策评价科学”两种类型并存。

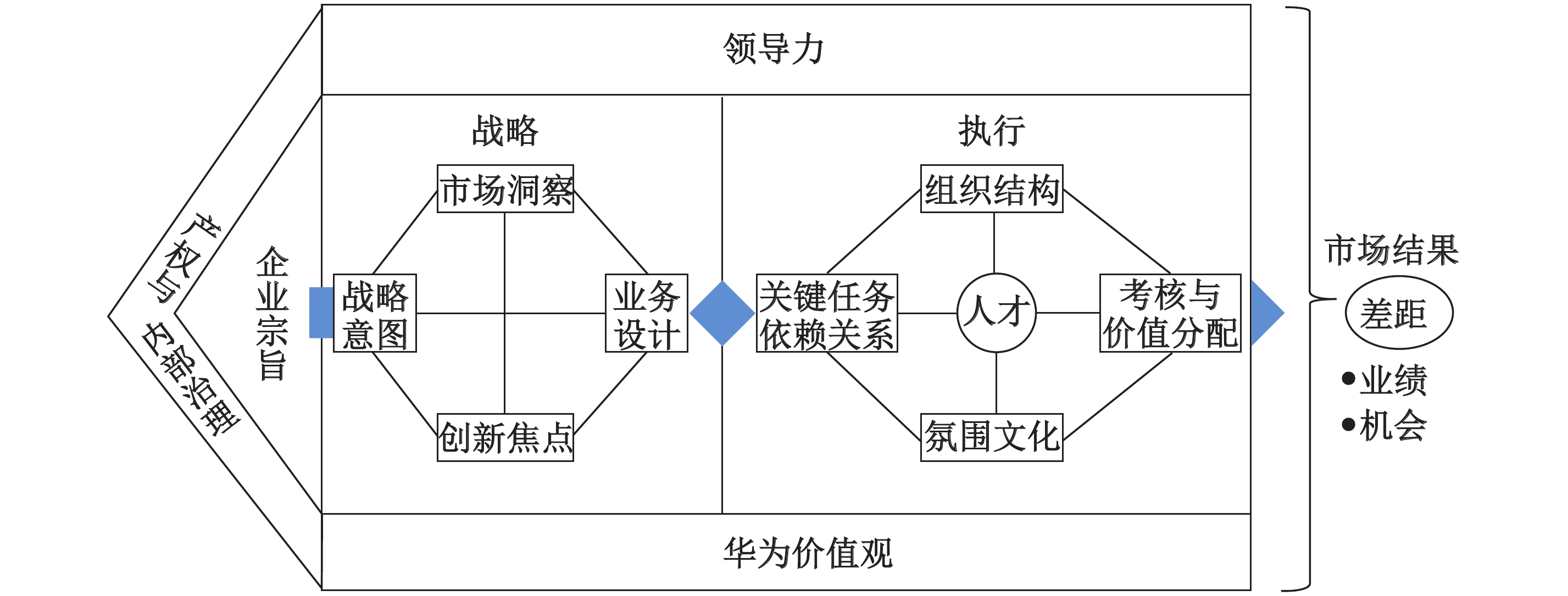

华为大学主编的《熵减:我们的活力之源》整合了内外部专家的研究成果,解释了华为企业管理中的“熵减”原理。黄卫伟等人的华为系列研究,如《以客户为中心》(2016)、《价值为纲》(2017)等,以及彭剑锋等人的“华夏基石E洞察系列”中的华为研究——包括最近结集出版的《激荡2019:从思想的云到实践的雨》(彭剑锋等,2019),多来自与华为内部人士合作和调研后所进行的整理和概括性抽象总结。武亚军和郭珍(2020)在借鉴Tushman等人的IBM业务领先模型(BLM)基础上结合华为的战略管理实践与相关资料,总结了华为业务领先模型:HW-BLM,从战略经营与管理角度解释了华为的成功经验并提出了一个系统的理论框架(见图6)。与IBM的BLM模型相比,HW‐BLM模型突显了三个独特元素(“三特”)和四个创新特质(“四新”),体现了转型发展经济中的企业长期持续成长须依赖的三个关键作用机制及四个重要价值创新环节——产权与内部治理的制度奠基作用;企业宗旨的战略引领作用;考核与价值分配的人才激励作用和产权动态优化作用;华为价值观的创新;战略领导力创新;竞争战略创新;战略执行中关键任务的流程化、解码化和整合化创新。HW‐BLM模型对转型发展经济中追求长期成长的高科技企业或人本型企业有广泛而重要的借鉴及应用价值⑤。葛明磊(2015)在入职工作和实地调研基础上,整理归纳了华为大学“人力资源业务伙伴”项目(HRBP)的人才培养模式。上述研究皆可归入“与知情者的共同知识生产”。2018年开始,彭剑锋、吴春波等与华为合作的《华为公司人力资源管理纲要2.0总纲(讨论稿)》,则主要是通过人力资源政策研究为华为新时代的人力资源管理政策改革出谋划策,并且已在华为内部试用修改,目的是进行具体的行动指导,符合“行动/干预研究”的特征。

|

| 资料来源:来自武亚军和郭珍《转型发展经济中的业务领先模型:HW‐BLM 框架及应用前瞻》一文,《经济科学》2020年第2期。 图 6 华为业务领先模型(HW-BLM) |

综上,前述华为研究与入世式学术之间的关联可总结如图7所示:

|

| 图 7 围绕华为的入世式学术类型举例 |

需要特别注意的是,以上所述的各项研究,分别是在特定时期的美国市场经济和中国转型发展经济情境下进行的,并且以特定语言发表——分别是英语和汉语,其研究成果中的一些本地化假定或前提往往是隐而不彰的,并且不涉及全球应用有效性问题。实际上,在国际比较研究或者以国际语言(英文)发表的本土企业的入世式研究有利于将CAGE框架等所强调的国家情境差异纳入学术考虑范围之内,并提出有普遍意义的新理论或新框架。例如,著名华人国际商务学者陆亚东在考察来自中国等非发达经济的跨国企业的成长时,就发现全球化过程中新兴经济体的企业所具备的能力和竞争优势与发达国家企业不同,这与其所面临的特定的社会、法律与规制、科技、组织和市场等环境状况有关,在充分考虑这些特点后他提出了新兴经济体跨国企业国际化发展的跳板理论(Luo和Tung,2007)、跨国企业发展的阶段性模型和创新模仿能力的CHAIN框架(Luo等,2011a)、跨国企业成长的复合基础观(Luo和Child,2015)等新观点。实际上,他在更早研究新兴经济体跨国企业的特征时,就发现了这些企业在适应本地复杂的文化、制度和经济元素时形成的“大双元能力”,而这与发达经济跨国公司的双元能力显著不同(Luo和Rui,2009)。基于这些系统观察与对比,他与合作者敏锐而正确地提出在全球战略管理学术研究中要推进“比较战略管理学(CSM)”,并提出了一个“统一的比较战略管理研究框架”(Luo等,2011b)。近年来,他更明确地提出全球企业要在复杂的跨文化环境中长期发展,必须在文化上吸收东西方优势实现融合创新,而有效的全球战略管理研究也需要在认识论上实现中西文化双融,特别是吸收借鉴东方的阴阳辩证系统观及哲学智慧,因为包括亚里士多德形式逻辑和黑格尔辩证法在内的西方认识论体系对于如何有效管理高度复杂性、悖论和高度不确定性显得力不从心,需要借助中国老子的阴阳辩证观及其深层哲学智慧来帮助面对今日世界悖论管理之巨大挑战(Luo和Zheng,2016)。

五、总结与展望(一)入世式学术对中国本土管理知识生产具有重大价值

通过上述简要的历史回顾,可以得出以下五个结论:第一,尽管每种范式有不同的研究目的、立场和研究方式,但前述的四种类型的入世式学术都可以产生富有理论意义或实用价值的管理知识,并推动全球范围内的本土管理学科的发展。因此,我们大力倡议中国管理学发展中积极借鉴并注意平衡四种入世式学术生产方式,促进多种管理知识的繁荣和共存。第二,历史上以工业经济之典范——GM为基础的入世式学术曾对美国为主要诞生地的现代公司管理和组织理论、战略管理学和交易费用经济学的发展起了重要的推动作用,而在中国管理学发展的起步阶段,我们理应以此为镜像,聚焦现代中国工业经济、信息经济或者知识经济典范企业的入世式学术研究,以此推动中国本土管理学理论的大发展。第三,近二十年来围绕中国典范企业华为的相关研究说明,管理的入世式学术曾经而且正在对中国本土管理知识的生产产生重要的推动作用与实践价值,我们有理由也有责任进一步深化这种基于重要本土典范企业实践的学术研究,并且应该也能够从中挖掘出更大的管理学理论意义——就如同美国管理学术历史上Rulmelt、威廉姆森等从钱德勒的综合案例研究中获得的理论启发一样。第四,美国杰出管理学者Tushman教授40多年的学术生涯很好地说明了入世式学术的知识助推作用,而且他的案例说明,四种入世式学术可以在一位优秀的管理研究者身上得到综合运用,并取得良好绩效和世界级的卓越贡献。因此,我们期待中国本土有更多管理学者能走出单一范式的束缚,尝试多元综合的入世式管理学术。最后,值得指出的是,无论来自美国经济社会情境下GM和Tushman的示例,还是中国情境下华为的示例,开展入世式学术研究的基本原则是共通的;而从本土知识生产的历史阶段来看,中国尚处于现代管理学术的发展初期或起步期,学术发展方法论的关注点需要回溯美国20世纪70、80年代以来本地(英文世界)管理知识建构的历史经验,并结合当下中国实践和未来的需要,综合借鉴多种方法论及其精髓,进而促进高质量的契合中国本土情境的管理知识的生产。

(二)入世式本土管理研究的新机遇与要求

正如Van De Ven和井润田(2020)指出的那样,“入世治学是进行严谨的本土化研究的一种建设性方式,通过参与和沟通不同社群利益相关者的观点,本土化研究既可以追求本地知识创新也可以追求全球知识积累”。最近十年来,随着中国经济高速发展,实践中涌出了大量优秀本土企业的案例,研究者也可以低成本地获取大量的多媒体资料,这些都预示了在当下开展入世式本土管理研究的巨大机遇。特别是近年来中国的互联网基础设施与数字经济、智能化、创新创业的兴起以及供给侧改革、新旧动能转换等经济发展方式的转变,为研究本土管理问题提供了典型场景。一批世界级企业或正在向世界级企业迈进的优秀企业,如华为、阿里巴巴、腾讯、小米、苏宁、京东、中国建材、海底捞、方太、滴滴、抖音等,它们为中国本土管理研究的发展提供了大量有价值的实践素材和现实的需求牵引。

在上述形势面前,中国本土管理学研究者亟需走出象牙塔,打破传统思维的束缚,将研究目光重新投向本土管理实践,素材扎根,方法精良,在进行大规模多类型的入世式学术研究的基础上建构“管理的中国理论”。我们既需要不直接为实践服务的纯学术产品,更需要能对中国管理实践产生影响的实践型理论与应用型知识,需要在研究范式和方法论提升的基础上发展有世界水平的“中国学问”(武亚军,2015)。

需要指出的是,高质量的入世式研究需要更高水准的“冶炼术”,并需要付出前所未有的艰辛努力。首先,入世式本土管理研究对研究者的理论素养和实践感知有较高的要求,它要求中国管理学术共同体中众多学者具有植根本土发展中国学术的理论自觉和文化自信。其次,对实践素材与案例事实的“三角验证”也要求研究者真正摆脱急功近利的研究动机,与研究对象开展长期有效的深度交流与对话。第三,高质量入世式研究需要方法论和认识论的学习与融合,它既依赖于本土学者能否创造性地吸收包括“入世式学术”在内的方法论和研究范式的精髓,还依赖于学者在分析问题时真正做到“由表及里,由此及彼,去粗取精,去伪存真”,并且需要追求极致的学术精神的回归,“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”(陈明哲等,2018)。

(三)走向新时代的本土管理学术发展倡议

在21世纪互联网革命所引发的智能互联新时代,倡导中国本土化管理研究不仅由于目前高质量本土研究匮乏的现状,更重要的原因在于所谓的“世界是平的”可能只是表象,印裔战略学者潘卡基•格玛沃特(2010)所提出的“半全球化”或“笼子中的全球化”(“CAGE”差异框架)才真实反映了全球化的真相。这里我们在CAGE 前面要加上L,特指语言(Language)的差异——如英语、汉语或德语等的不同影响。考虑L-CAGE框架,这意味在中国所指的学术概念的含义与它们的英语对应词原本的含义可能相去甚远。比如“辩证法”相较于“dialectics”,更有相反相成的含义(田辰山,2016)。实际上,在中国管理的研究成果中,我们看到学者们对汉语及其背后蕴藏的历史与中国传统哲学等探究较少,这愈发引起我们的思考,半全球化和技术革命的新时代亟需彰显理论自觉和文化自信的中国学术,发展“有世界水平的中国学问”,打造有扎实根基的中国管理知识大厦。必须指出,要实现这一宏大的历史性目标并不容易,它需要中国管理学术共同体共同承担大量的艰苦努力,特别是学者群体要大力开展具有新时代哲学精神指导的学术研究(方克立,2008)。

首先,我们需要树立实践思维与主体意识。中国的管理及管理研究的主体是中国人,加强哲学主体性原则,在融合西方管理研究范式思维和中国辩证思维基础上进行融合创新。一方面,它要求我们深入探讨西方管理研究范式包括入世式学术背后的认识论和本体论假设,吸收其方法论与研究哲学精华(黄光国等,2014;武亚军,2015);另一方面,它也要求我们发扬中国辩证思维精神,坚持马克思主义的实践本体世界观和“具体问题具体分析”的优良传统(张奎良,2005;方克立,2008)。我们需要遵循历史唯物主义和辩证思维逻辑的基本原则,既关心现实状况,也要回溯历史过程,具体地历史地看问题(方克,1985),同时坚持分析与综合的统一(冯契,2016)。实际上,西方的二元对立思维与中国的通变互系思维之间的结构差别,往往成为两种文明背景中的人们在认知和判断上相互误解的关键(田辰山,2016)。因而,我们更需要坚持辩证的综合创造观,在辨识东西文化优劣短长的基础上,弘扬民族主体精神,走中西融合之路,“以创造的精神从事综合并在综合的基础上有所创造”(张岱年和程宜山,2015),这样才能真正在管理理论发展上实现“以我为主,博采众长,融合提炼,自成一家”。

其次,要拓展中国管理学术共同体的责任感与机构差异化定位意识。中国管理学术共同体由学术机构(大学商学院和管理学院)、学术期刊、学会及教育管理部门和大量教育背景不同的学者群体等构成。要全面推进新时代中国本土管理知识体系的发展,需要各个学术机构、学术期刊的领导者勇敢承担历史责任,根据自身的资源与使命,大力开展学术创业或创新实践,如成立新学术期刊或促使期刊转型、举办名家专栏、组织学术专题特刊和凸显办刊特色等一系列新举措;在互联网与信息技术革命的新时代,中国的商学院和管理学院等学术机构也需要根据新时代商学发展的趋势提出新使命、调整学术定位或提出创新型解决方案⑥。事实上,美国的管理学学术期刊在20世纪70、80年代以后就处在不断的演进和发展之中,目前仅就美国管理学会范围内就设立多种不同导向和定位的学术期刊,如以发展管理理论为定位的AMR(Academy of Management Review),以发表经验研究为主的AMJ(Academy of Management Journal),以管理实践者为主要对象的AMP(Academy of Management Perspective),以管理教育与学习方法为定位的AMLE(Academy of Management Learning & Education)等。此外,美国管理学界还有若干面向管理者及经理人的实践导向类知名刊物,如《哈佛商业评论》(HBR)、《加州管理评论》(CMR)和《斯隆管理评论》(SMR)等等。上述简单比较的一个明显的政策启示,就是中国教育管理与媒体出版部门需要减少或放松对学术刊号的管制,让学术思想在刊物差异化定位和充分竞争中繁荣发展。

再次,要提升本土管理学者的学术定位意识与“入世治学”方法论技能。尽管前述GM、华为案例和彭罗斯、Tushman为入世式学术提供了优秀范例⑦,但在目前中国学术环境下其实施过程中仍有诸多困难和限制性因素,亟待管理学者提高学术定位意识与“入世治学”的方法论技能。一方面,大量的不同教育背景的中国管理学者可以根据自身的学术训练和学术志向在“理论—实践”之间确立合理的策略定位(武亚军,2015);另一方面,有志于发展本土管理理论的学者需要提升多种入世式学术技能。以“与知情者的共同知识生产”为例,研究者或是以“局外人”从“内部”进行长期细致调研,或是与知情者建立长期密切的合作与信任关系并获得相应的研究协作。管理学者可以参考以下方式与实践者建立联系,拓展入世式学术研究的机会:(1)为企业、政府、事业单位等提供咨询服务;(2)兼任企业外部董事或担任专业咨询公司的顾问;(3)依托高校案例中心,借助MBA、高管培训班等在职学员,合作开发研究型和教学型案例;(4)与政府机构、学术组织、行业联盟等平台合作,由平台牵头对关联组织进行调研等。当然,管理学者没有必要亲自运作企业或组织,而是应明晰自身所肩负的学术责任,深入了解管理实践,获得翔实系统的多种资料,在为企业和各类组织提供有价值服务的同时,借鉴多类型的“入世式学术”方法路径,实现理论与实践的良性互动。

最后,值得指出的是,入世式学术是西方管理学者基于西方现实情境和研究环境所提出的方法论和认识论,我们需要辨识入世治学模式本身适用的现实前提与哲学假设(武亚军,2020)。在中国本土文化与研究情境下,学者们对该模型进行修改、调整和测试是非常重要的,一旦融入中国本土研究情境中,研究的各方利益相关者也需要熟悉入世治学模型并使之合法化(Van De Ven和井润田,2020)。毕竟,从根本上说,经济学和管理学,既是社会启蒙的科学,也是社会设计的科学(厉以宁,2018)。

① 从管理理论发展历史看,进入21世纪以后以英语为载体的欧美管理理论发展已经进入“后现代时期”,其内部也有所分化,欧洲兴起了战略的实践观等各种新兴思潮并且产生了一定的区域文化主体性诉求,这一趋势参见Whittington (2004)在《欧洲管理评论》创刊号上的讨论。实际上,目前中国管理学的发展应该被视作正在进入本地学术“现代化时期”,而非全球英语世界的“后现代时期”。因而,这也意味着英美管理学术在20世纪60—90年代的发展经验对当前中国更有借鉴意义,对英美管理学术发展教训的反思也有较大参考价值。

② 有趣的是,在彭罗斯专著的内容中,原计划安排一个由杜邦分立的炸药企业的详尽案例研究,后因篇幅限制而未包括在内,案例随后发表在哈佛大学主办的学术期刊《企业史评论》,参见彭罗斯(Penrose,1960)在文首的说明。实际上,这也佐证了彭罗斯在发展其企业成长理论时不仅运用了经济学主流的演绎推理方法,也综合运用了(案例研究)归纳方法和溯因推理等思维方法。关于彭罗斯企业成长理论构建方法的更详细分析,参见Kor和Mahoney(2000)第111—113页的讨论。

③ 井润田2012年开始在国内学术界推介入世式学术,最初称为“投入型学术研究模型”,参见井润田和卢芳妹(2012)。在该方法论引入初期,国内也有人称之为“参与式学术研究”。

④ 随着华为、阿里巴巴、腾讯、苏宁、小米、中国建材、海底捞、抖音等一批世界级企业的兴起与发展,关注实践的管理学者已经越来越深刻地认识到运用入世式学术的细分范式开展翔实而实用的本土管理学研究的重要价值与意义。

⑤ 此处,HW-BLM模型中特别指出了华为价值观——以客户为中心、以奋斗者为本、长期坚持艰苦奋斗——的重要性,就如IBM-BLM模型中把IBM价值观作为模型底座一样。在其他企业的借鉴和应用中,需要根据HW-BLM基本框架,塑造适应自身特性的企业价值观并开展系统的战略经营、组织实施和变革管理。该模型的应用要求参见武亚军和郭珍(2020)的讨论。

⑥ 中国的若干著名管理学院已经在这方面展开了一系列可贵的尝试,如上海交大安泰管理学院设立了行业研究院,浙江大学管理学院设立了全球浙商研究院以及构建“商学+”开放平台模式等。

⑦ 前述的彭罗斯的企业成长理论就是图3所示的入世式学术的第一种类型的范例,她能在充分听取企业实践者意见的基础上,通过深度案例研究、实地观察、与奥地利经济学派之博士导师兼同事的讨论,结合已有市场非均衡理论及多种实践素材进行综合创新,成为企业资源基础观和国际企业成长理论的拓荒者和先驱学者。

| [1] | 艾尔弗雷德•D.钱德勒著, 孟昕译. 战略与结构[M]. 昆明: 云南人民出版社, 2002. |

| [2] | 艾尔弗雷德•斯隆著, 刘昕译. 我在通用汽车的岁月[M]. 北京: 华夏出版社, 2005. |

| [3] | 安索夫著, 曹德骏, 范映红, 袁松阳译. 新公司战略[M]. 成都: 西南财经大学出版社, 2009. |

| [4] | 彼得•德鲁克著, 慕凤丽译. 公司的概念[M]. 北京: 机械工业出版社, 2006. |

| [5] | 蔡洪滨, 周黎安, 吴意云. 宗族制度、商人信仰与商帮治理: 关于明清时期徽商与晋商的比较研究[J]. 管理世界, 2008(8): 87–99, 118. |

| [6] | 陈春花. 中国本土行业领先企业成功模型[J]. 管理学报, 2008(3): 330–335. |

| [7] | 陈明哲. 华夏智慧的知与行: “明哲”方法与心法[J]. 外国经济与管理, 2018(1): 141–152. |

| [8] | 陈明哲. 理论与实践的“合一”: 一个全方位管理学者的创业历程[J]. 外国经济与管理, 2019(3): 3–24. |

| [9] | 陈明哲. 动态竞争的教研“合一”: 文化双融整合[J]. 外国经济与管理, 2018(12): 3–27. |

| [10] | 成中英. C理论: 中国管理哲学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2006. |

| [11] | 董小英, 晏梦灵, 胡燕妮. 华为启示录: 从追赶到领先[M]. 北京: 北京大学出版社, 2018. |

| [12] | 方克. 中国辩证法思想史——先秦[M]. 北京: 人民出版社, 1985. |

| [13] | 方克立. 综合创新之路的探索与前瞻[J]. 哲学动态, 2008(3): 5–11. |

| [14] | 费孝通. 乡土中国[M]. 北京: 北京出版社, 2011. |

| [15] | 冯契. 冯契文集(第二卷)——逻辑思维的辩证法[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2016. |

| [16] | 葛明磊. 项目HRBP后备人才培养的探索性研究——以华为公司为例[J]. 中国人力资源开发, 2015(18): 11–19. |

| [17] | 郭毅. 论本土研究中的他者和他者化——以对中国共产党成功之道的探讨为例[J]. 管理学报, 2010(11): 1675–1684. |

| [18] | 韩巍. 管理研究认识论的探索: 基于“管理学在中国”专题论文的梳理及反思[J]. 管理学报, 2011(12): 1772–1781. |

| [19] | 何友晖, 彭泗清. 方法论的关系论及其在中西文化中的应用[J]. 社会学研究, 1998(5): 36–45. |

| [20] | 黄光国, 罗家德, 吕力. 中国本土管理研究的几个关键问题——对黄光国、罗家德的访谈[J]. 管理学报, 2014(10): 1436–1444. |

| [21] | 黄光国. “主/客对立”与“天人合一”: 管理学研究中的后现代智慧[J]. 管理学报, 2013(7): 937–948. |

| [22] | 黄卫伟. 走出混沌[M]. 北京: 人民邮电出版社, 1998. |

| [23] | 黄卫伟. 以奋斗者为本: 华为公司人力资源管理纲要[M]. 北京: 中信出版社, 2014. |

| [24] | 黄卫伟. 以客户为中心: 华为公司业务管理纲要[M]. 北京: 中信出版集团, 2016. |

| [25] | 黄卫伟. 价值为纲: 华为公司财经管理纲要[M]. 北京: 中信出版集团股份有限公司, 2017. |

| [26] | 井润田, 卢芳妹. 中国管理理论的本土研究: 内涵、挑战与策略[J]. 管理学报, 2012(11): 1569–1576. |

| [27] | 蓝海林, 皮圣雷. 经济全球化与市场分割性双重条件下中国企业战略选择研究[J]. 管理学报, 2011(8): 1107–1114. |

| [28] | 李平. 中国管理本土研究: 理念定义及范式设计[J]. 管理学报, 2010(5): 633–641, 648. |

| [29] | 厉以宁. 文化经济学[M]. 北京: 商务印书馆, 2018. |

| [30] | 陆亚东, 孙金云, 武亚军. “合”理论——基于东方文化背景的战略理论新范式[J]. 外国经济与管理, 2015(6): 3–25, 38. |

| [31] | 陆亚东. 中国管理学理论研究的窘境与未来[J]. 外国经济与管理, 2015(3): 3–15. |

| [32] | 迈克尔•塔什曼, 查尔斯•奥赖利三世著, 苏健译. 创新跃迁: 打造决胜未来的高潜能组织[M]. 成都: 四川人民出版社, 2018. |

| [33] | 潘卡基•格玛沃特著, 郑宪强, 潘超云译. 决胜于半全球化时代[M]. 北京: 商务印书馆, 2010. |

| [34] | 彭剑锋, 陈春花, 周其仁, 等. 激荡2019: 从思想的云到实践的雨[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2019. |

| [35] | 田辰山著, 萧延中译. 中国辩证法: 从《易经》到马克思主义[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2016. |

| [36] | 田涛, 吴春波. 下一个倒下的会不会是华为[M]. 2版. 北京: 中信出版集团股份有限公司, 2015. |

| [37] | Van De Ven, 井润田. 从入世治学角度看本土化管理研究[J]. 管理学季刊, 2020(1): 1–13. |

| [38] | 吴春波. 华为没有秘密[M]. 北京: 中信出版集团股份有限公司, 2016. |

| [39] | 吴春波. 华为没有秘密Ⅱ——华为如何用常识塑造伟大[M]. 北京: 中信出版集团股份有限公司, 2018. |

| [40] | 吴晓波, 约翰•彼得•穆尔曼, 黄灿, 等. 华为管理变革[M]. 北京: 中信出版社, 2017. |

| [41] | 武亚军. 中国本土新兴企业的战略双重性: 基于华为、联想和海尔实践的理论探索[J]. 管理世界, 2009(12): 120–136. |

| [42] | 武亚军. “战略框架式思考”、“悖论整合”与企业竞争优势——任正非的认知模式分析及管理启示[J]. 管理世界, 2013(4): 150–167. |

| [43] | 武亚军. 基于理论发展的管理研究范式选择与中国管理学者定位[J]. 管理学报, 2015(5): 625–637. |

| [44] | 武亚军. 入世式学术生产中国本土管理知识: 重剑无锋, 大巧不工[J]. 管理学季刊, 2020(1): 14–22. |

| [45] | 武亚军, 郭珍. 转型发展经济中的业务领先模型: HW‐BLM框架及应用前瞻[J]. 经济科学, 2020(2): 116–129. |

| [46] | 徐淑英, 贾良定. 管理与组织的情境化研究[A]. 陈晓萍, 徐淑英, 樊景立. 组织与管理研究的实证方法(第二版)[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012. |

| [47] | 伊迪丝•彭罗斯著, 赵晓译. 企业成长理论[M]. 上海: 上海人民出版社, 2007. |

| [48] | 张岱年. 中国传统哲学思维方式概说[A]. 张岱年, 成中英. 中国思维偏向[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1991. |

| [49] | 张岱年, 程宜山. 中国文化精神[M]. 北京: 北京大学出版社, 2015. |

| [50] | 张奎良. 从矛盾辩证法到和谐辩证法——辩证法的历史变迁[J]. 现代哲学, 2005(2): 14–24. |

| [51] | 张利华. 华为研发[M]. 北京: 机械工业出版社, 2009. |

| [52] | Chen M J. Presidential address-Becoming Ambicultural: A personal quest, and aspiration for organizations[J]. Academy of Management Review, 2014, 39(2): 119–137. |

| [53] | Felin T, Lakhani K R, Tushman M L. Firms, crowds, and innovation[J]. Strategic Organization, 2017, 15(2): 119–140. |

| [54] | Ghemawat P. Semiglobalization and international business strategy[J]. Journal of International Business Studies, 2003, 34(2): 138–152. |

| [55] | Harreld J B, O’Reilly Ⅲ C A, Tushman M L. Dynamic capabilities at IBM: Driving strategy into action[J]. California Management Review, 2007, 49(4): 21–43. |

| [56] | Henderson R, Gulati R, Tushman M. Leading sustainable change: An organizational perspective[M]. Oxford: Oxford University Press, 2015. |

| [57] | Kor Y Y, Mahoney J T. Penrose’s resource-based approach: The process and product of research creativity[J]. Journal of Management Studies, 2000, 37(1): 109–139. |

| [58] | Kor Y Y, Mahoney J T, Siemsen E, et al. Penrose’s The theory of the growth of the firm: An exemplar of engaged scholarship[J]. Production and Operations Management, 2016, 25(10): 1727–1744. |

| [59] | Luo Y D, Child J. A composition-based view of firm growth[J]. Management and Organization Review, 2015, 11(3): 379–411. |

| [60] | Luo Y D, Rui H C. An ambidexterity perspective toward multinational enterprises from emerging economies[J]. Academy of Management Perspectives, 2009, 23(4): 49–70. |

| [61] | Luo Y D, Sun J Y, Wang S L. Emerging economy copycats: Capability, environment, and strategy[J]. Academy of Management Perspectives, 2011a, 25(2): 37–56. |

| [62] | Luo Y D, Sun J Y, Wang S L. Comparative strategic management: An emergent field in international management[J]. Journal of International Management, 2011b, 17(3): 190–200. |

| [63] | Luo Y D, Tung R L. International expansion of emerging market enterprises: A springboard perspective[J]. Journal of International Business Studies, 2007, 38(4): 481–498. |

| [64] | Luo Y D, Zheng Q Q. Competing in complex cross-cultural world: Philosophical insights from Yin-Yang[J]. Cross Cultural & Strategic Management, 2016, 23(2): 386–392. |

| [65] | McKelvey B. Van de Ven and Johnson’s “Engaged Scholarship”: Nice Try, But…[J]. Academy of Management Review, 2006, 31(4): 822–829. |

| [66] | Nadler D A, Tushman M L. A model for diagnosing organizational behavior[J]. Organizational Dynamics, 1980, 9(2): 35–51. |

| [67] | O’Reilly Ⅲ C A, Harreld J B, Tushman M L. Organizational ambidexterity: IBM and emerging business opportunities[J]. California Management Review, 2009, 51(4): 75–99. |

| [68] | O’Reilly Ⅲ C A, Tushman M L. Ambidexterity as a dynamic capability: Resolving the innovator’s dilemma[J]. Research in Organizational Behavior, 2008, 28: 185–206. |

| [69] | Penrose E T. The growth of the firm-a case study: The Hercules powder company[J]. Business History Review, 1960, 34(1): 1–23. |

| [70] | Raffaelli R, Glynn M A, Tushman M. Frame flexibility: The role of cognitive and emotional framing in innovation adoption by incumbent firms[J]. Strategic Management Journal, 2019, 40(7): 1013–1039. |

| [71] | Rumelt R P. Strategy, structure, and economic performance[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1974. |

| [72] | Smith W K, Tushman M L. Managing strategic contradictions: A top management model for managing innovation streams[J]. Organization Science, 2005, 16(5): 522–536. |

| [73] | Tsui A S. Commentary on “opportunities and challenges of engaged indigenous scholarship” (Van de Ven, Meyer, & Jing, 2018)[J]. Management and Organization Review, 2018, 14(3): 463–466. |

| [74] | Tushman M L, O’Reilly Ⅲ C A. Winning through innovation: A practical guide to leading organizational change and renewal[M]. Boston: Harvard Business School Press, 1997. |

| [75] | Tushman M L, O’Reilly Ⅲ C A, Fenollosa A, et al. Relevance and rigor: Executive education as a lever in shaping practice and research[J]. Academy of Management Learning & Education, 2007, 6(3): 345–362. |

| [76] | Van De Ven A H. Engaged scholarship: A guide for organizational and social research[M]. Oxford: Oxford University Press, 2007. |

| [77] | Van De Ven A H, Jing R T. Indigenous management research in china from an engaged scholarship perspective[J]. Management and Organization Review, 2012, 8(1): 123–137. |

| [78] | Van De Ven A H, Johnson P E. Knowledge for theory and practice[J]. Academy of Management Review, 2006, 31(4): 802–821. |

| [79] | Van De Ven A H, Meyer A D, Jing R T. Opportunities and challenges of engaged indigenous scholarship[J]. Management and Organization Review, 2018, 14(3): 449–462. |

| [80] | Whittington R. Strategy after modernism: Recovering practice[J]. European Management Review, 2004, 1(1): 62–68. |

| [81] | Whittington R. Alfred chandler, founder of strategy: Lost tradition and renewed inspiration[J]. Business History Review, 2008, 82(2): 267–277. |

| [82] | Williamson O E. The modern corporation: Origins, evolution, attributes[J]. Journal of Economic Literature, 1981, 19(4): 1537–1568. |