2020第42卷第7期

社会互动(social interaction)是指社会上个人与个人、个人与群体以及群体与群体之间通过信息传播而发生的相互依赖性社会交往活动。它是个体对他人采取社会行动和对方做出反应性社会行动的过程(邓伟志,2009)。社会互动理论创立于20世纪30年代的美国,是影响深远的社会理论流派之一,在其发展过程中衍生出符号互动论、表演互动论和约定互动论等多个具有代表性的分支理论。尽管这些分支理论研究的侧重点各有不同,但它们都强调人际沟通是实现社会互动的主要方式,象征符号的意义理解是达成有效人际沟通的关键性因素(宋林飞,2015)。

社会互动理论形成之后,在20世纪50年代,Horton和Wohl(1956)提出了准社会互动(para-social interaction, PSI)概念,它是指媒体人物通过媒体向受众传播信息,受众在接触媒体的情境中把媒体人物当作现实中的人物做出回应,他们似乎在进行“面对面”的交往,形成一种虚拟的社会互动(Horton和Wohl,1956)。准社会互动尽管类似于真实的社会互动,但是不存在实质性的互惠行为(Horton和Wohl,1956),而且准社会互动是单向概念,受众认为媒体人物的某些暗示(如注视、肢体语言)是试图与自身对话的表现,这其实是一种错觉,媒体人物的暗示并非针对特定受众,受众的回应也未必能被媒体人物接收,双方都处于单向沟通过程中(Hartmann和Goldhoorn,2011)。Ballantine和Martin(2005)也曾指出,准社会互动理论被用来描述媒体使用者和媒体人物之间可能发生的单方面关系。该理论可用于理解个人对媒体人物形成依恋的过程,也有助于解释那些使用基于互联网的在线社区的消费者的行为。

尽管准社会互动研究有了一定的进展,但是仍然存在不足,以往对准社会互动的研究主要集中于解释传统媒体(如新闻、情景喜剧、真人秀等)中的准社会互动,忽略了社交媒体对准社会互动的影响(Yuksel和Labrecque,2016)。事实上,社交媒体的出现主要在两大方面改变了传统媒体上的准社会互动:一方面,社交媒体为消费者与社交媒体人物(以下简称“媒体人物”)的准社会互动提供了更多的场景,媒体人物使用社交媒体录制视频不受空间限制,消费者在观看过程中可以沉浸在社交媒体渲染的场景中;另一方面,社交媒体增加了消费者与媒体人物的准社会互动方式,观众除了观看视频节目,还可以在观看过程中发送弹幕与之互动,也可以在社交媒体平台上浏览媒体人物的信息,并且点赞、评论、转发等,从而增加与媒体人物的亲密感。研究发现,企业主/品牌方与拥有大量忠实粉丝的媒体人物合作,利用媒体人物与消费者的准社会互动可以提高粉丝的购买意愿(Liu等,2019)和品牌满意度(Hartmann和Goldhoorn,2011)。以往学者使用人际关系理论和社会临场理论探讨准社会互动对消费者态度的影响(Behm-Morawitz,2013;Men和Tsai,2016;Chung和Cho,2017),以及媒体人物吸引力(Knoll等,2015;Lee和Watkins,2016)和消费者态度同质性(Lee和Watkins,2016;Sokolova和Kefi,2020)对准社会互动的影响。虽然这些关于传统媒体的准社会互动研究在一定程度上也能解释社交媒体上的准社会互动,但是社交媒体交往情境下准社会互动的心理机制及其对营销效能的驱动原理至今还未曾得到妥善的解释。因此,有必要基于社交媒体情境,揭示准社会互动、准社会关系对营销效能的驱动机制。为此,本文通过梳理最新的研究文献,探索社交媒体准社会互动的驱动因素、媒体人物如何通过准社会互动与消费者形成准社会关系、这种准社会关系又怎样最终影响到营销效能(如消费者的购买意愿和品牌口碑),等等。本文一方面期望通过对准社会互动心理机制的探索做出理论贡献,另一方面也期望能够为企业营销人员有效利用社交媒体、选择和管理媒体人物提供指导。

二、社交媒体中的准社会互动(一)社交媒体的概念及特点

社交媒体是指一组基于互联网的应用程序,它允许用户自主创造或交换用户生成内容(Kaplan和Haenlein,2010)。通过这些应用程序,用户可以实现线上的交流、互动(Ngai等,2015)。社交媒体的具体形式主要指社交分享网站(如微博、抖音短视频、Vlog、淘宝直播等),用户向特定的个体或社区上传、组织、分享照片、视频、音频等多媒体信息。互联网技术的进步为社交媒体构建了一个较为理想的数字化环境,在这个数字化背景下,线上零售平台(如Amazon、eBay、淘宝)、产品官方网页、各社交媒体网站(如Facebook、Twitter、微博、抖音)相互串联,消费者(个体或组织)可以建立个人社交媒体账号,在此环境中与他人或组织建立联系、进行交流和互动,从而满足社交需求、获取信息资源、提高工作绩效甚至获得金钱收入(Yuksel和Labrecque,2016)。社交媒体自1990年出现以来,经过了2002—2011年的主要增长时期(Ngai等,2015),并在最近几年进一步发展。国外社交媒体(Twitter、Facebook、Instagram、YouTube等)的发展早于中国,中国的微博、Vlog等最初是从国外引进并进行本土化调整的。值得注意的是,社交媒体的发展逐渐以视频类社交媒体(如抖音、斗鱼直播等)为主,常见的社交媒体内容也由文字和图片转变为动图和短视频(李骁楠,2014)。当前社交媒体的视频功能越发受到关注,舆情监测公司Meltwater发布的《2019社交媒体预测报告》显示,Twitter、Facebook、Instagram重新完善了视频功能,增强了内容的互动性和即时性。《2019中国网络视频发展研究报告》显示,截至2018年底,中国网络视频用户规模达7.25亿,占整体网民的87.5%,其中,短视频用户规模达6.48亿,用户使用时长占总上网时长的11.4%,仅次于即时通信。互联网和移动端的发展为视频社交提供了条件,比起文字和图片,以视频为主要表现形式的社交方式更能满足人们的社交需求。

社交媒体具有搜索、分享、读写、储存信息的功能(Kaplan和Haenlein,2010)。作为人们生活中重要的交流工具,社交媒体具有通信即时性、方式互动性、内容新颖性、媒体个性化和展示场景化五个特点。(1)通信即时性。社交媒体依托先进的通信技术,具有即时性特点,可以让不同地域的用户实现即时交流,缩短用户之间的空间距离(Gong和Li,2017)。(2)方式互动性。社交媒体最大的特点是互动性强,即时性可以增强互动性。例如,当一名用户在社交网站(SNS)上发布了记录日常生活的Vlog时,其他用户可以直接点击观看、分享、评论或私信与之交流。(3)内容新颖性。社交媒体内容新颖,几乎时刻都在更新,形式也十分丰富,有文字、图片、视频、音频等,而且用户越来越偏好视频的形式(Gilbert,2019)。(4)媒体个性化。社交媒体允许用户生成内容(user generated content,UGC),每个人都可以通过SNS分享自己的生活日常,建立自己的社交网络,这使得社交媒体带有明显的个人烙印,凸显了个人价值(谭天和张子俊,2017)。(5)展示场景化。社交媒体呈现出视频化的趋势(李骁楠,2014),即用户通过视频的方式记录自己的生活,讲述真实或虚构的故事,这些故事发生在特定的场景中,因而具有场景化特性。

(二)准社会互动的内涵及维度

1. 准社会互动的内涵

随着技术的进步,媒体变得多元化,学者们对准社会互动的理解不再局限于传统媒体的受众与媒体人物之间(Ballantine和Martin,2005;沙振权和周丹婷,2013;Gong和Li,2017;Chung和Cho,2017)。Ballantine和Martin(2005)认为线上虚拟社群情境下的浏览者相当于传统媒体环境(如电视环境)下的受众,而活跃的发帖者相当于电视中的演员、主持人,浏览者和发帖者之间存在准社会互动,因为他们之间不存在现实联系,发帖者发出的帖子是面对整个社群的,而浏览者通常是回复者或“潜水者”。沙振权和周丹婷(2013)认为微博中的企业家账号和粉丝之间也存在准社会互动,尽管在微博中可能存在媒体人物账号回复粉丝评论的情况,产生暂时性的双向互动,但是这仍然属于准社会互动的范畴,因为双向互动的概率很小,而且媒体人物不认识粉丝,粉丝也未必知道媒体人物的真实一面(Gong和Li,2017)。社交媒体的视频形式虽然类似于传统的电视媒体,但是媒体人物与粉丝的互动更加即时,视频场景呈现更加自由真实,因此准社会互动的内容更加丰富。在本文中,准社会互动是指媒体人物通过社交媒体向消费者传递信息,消费者在接触社交媒体的情境中对社交媒体人物做出回应,形成一种虚拟的社会互动。这里的“社交媒体人物”是指在社交媒体上得到消费者关注的人,普通人、明星甚至政府官员都可以通过社交媒体吸引消费者关注。这里的“消费者”是指关注媒体人物并对媒体人物推荐的产品或品牌产生购买意愿和品牌口碑的人,当媒体人物在社交媒体上展示个人或产品信息时,他们会自觉自愿地浏览或评论。

2. 准社会互动的维度

关于准社会互动的维度问题,在国外学者的研究中存在单维和多维两种观点。(1)单维观点。Rubin等(1985)依据Horton和Wohl(1956)提出的准社会互动概念,首次开发了由20个题项构成的准社会互动量表。后来Rubin和McHugh(1987)把该量表修订为10题项量表,随后被广泛使用。Perse和Rubin(1988)又开发了一个10题项准社会互动量表。后来Hoerner(1999)把Rubin等(1985)开发的准社会互动量表修订为互联网背景下的准社会互动量表。这些研究均显示准社会互动是一个单维构念。上述量表均适用于测量传统媒体情境中的观众与媒体人物的准社会互动(Dibble等,2016),而且当前关于社交媒体准社会互动的不少研究也仍然在使用这些单维量表(Labrecque,2014;Lee和Watkins,2016;Gong和Li,2017;Chung和Cho,2017)。(2)多维观点。后来有些学者提出准社会互动的多维观点,并开发了相应的量表。比如,Auter和Palmgreen(2000)开发了一个关于观众与媒体人物的准社会互动量表,包含角色认同、对角色感兴趣、群体认同和喜欢角色解决问题的能力四个维度。Schramm和Hartmann(2008)把准社会互动视为关于受众对媒体所刻画人物的认知、情感和行为反应的准社会加工过程(para-social processing),并依此开发了由112个题项构成的准社会互动加工过程量表,其中包含14个因子。又如,Yuksel和Labrecque(2016)采用扎根理论得到社交媒体中准社会互动的认知、情感和行为三个维度。准社会互动的认知维度是指媒体人物的信息能够影响消费者的意见、兴趣、注意力分配和关系构建,特别是通过对社交媒体角色的深入了解,认知维度对消费者的影响更大。准社会互动的情感维度是指来自媒体人物的情感信息可以改变消费者的情绪,产生移情和激发灵感,尤其是当媒体人物和消费者具有相似的兴趣爱好时,这种情感维度更加强烈。准社会互动的行为维度是指媒体人物的信息如果被消费者认可,消费者就会产生线上行为(评论、转发、分享等)和线下行为(口碑、消费行为模式的改变等)。尽管Schramm和Hartmann(2008)以及Yuksel和Labrecque(2016)均认为准社会互动可以分为认知、情感、行为三个维度,但是前者能否在14个一阶因子中提炼出认知、情感和行为3个二阶因子,还有待进一步验证,而且题项太多也不便于应用;后者尚处于质性分析阶段,缺乏相应的量表。显然,提出多维观点的学者们尚未达成共识。

至于准社会互动的结构是单维的还是多维的,目前尚无定论,这是将来需要进一步探索的重要领域。近年来有关社交媒体准社会互动的研究之所以沿用以往学者开发的准社会互动量表,我们认为是因为社交媒体中的文字、图片、音频、视频为准社会互动提供了前提,尤其是视频形式广受欢迎,消费者通过观看视频与媒体人物进行准社会互动,这在一定程度上类似于观众通过电视媒体与节目中的人物进行准社会互动,因而以往的量表有一定的适用性。但是,其实在社交媒体上,消费者除了观看视频,还可以发送弹幕、点赞、评论等,社交媒体中的文字、图片、音频比起传统媒体电视、报纸、广播等允许更多形式的准社会互动。因此,开发社交媒体情境下的准社会互动量表,是推进未来研究的迫切需要。量表的题项必须反映社交媒体的特性,确保量表的内容效度并达到心理测量学的其他必要标准。鉴于多数学者将准社会互动作为单维变量进行研究,本文暂且视之为单一维度的概念。

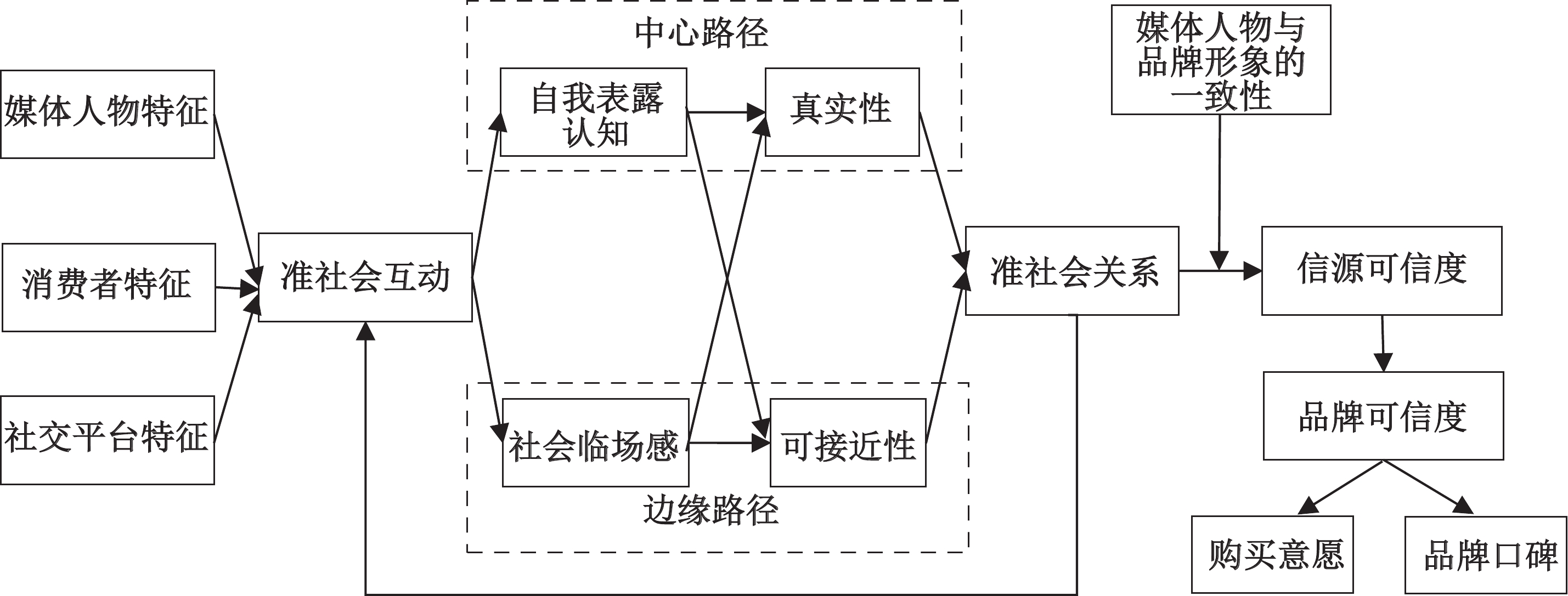

三、准社会互动的心理机制及营销效能本文对前人的经典文献和最新研究成果进行回顾,初步梳理了准社会互动的心理机制及对营销效能的驱动作用。如图1所示,我们认为准社会互动与现实社会互动不同,它除了受到互动双方(媒体人物、消费者)特征的影响外,还受到社交平台特征(如社交平台的场景和互动方式)的影响,这三个方面特征是消费者准社会互动意愿的主要影响因素。准社会互动可以增加消费者对媒体人物自我表露的认知和消费者的社会临场感,从而提升消费者对媒体人物的感知真实性和感知可接近性,最终影响消费者与媒体人物的准社会关系(para-social relationship, PSR)。这种准社会关系是指媒体使用者与媒体人物之间结成的更为持久的人际关系(Dibble等,2016)。与传统媒体的准社会互动不同,社交媒体允许媒体人物自我展露的方式和程度都有所增加,同时,社会临场感是准社会互动区别于现实社会互动的一个重要因素,消费者与媒体人物的准社会互动可以增加消费者对媒体人物的社会临场感,使消费者更加沉浸在社交媒体营造的氛围里,与媒体人物“交流沟通”。当消费者与媒体人物通过准社会互动建立起准社会关系后,消费者倾向于相信媒体人物传递的信息(信源可信度),并且进一步相信媒体人物推荐的品牌(品牌可信度),从而使营销效能(具体表现为购买意愿和品牌口碑)得以产生。同时,准社会关系对信源可信度的影响可能受到媒体人物与品牌形象一致性的调节。

|

| 资料来源:根据相关文献整理。 图 1 准社会互动的心理机制及营销效能 |

同时,根据前人的研究,我们还认为,一方面,准社会互动驱动准社会关系的形成(Brown和Basil,2010;Chung和Cho,2014);另一方面,形成的准社会关系又会反过来进一步强化准社会互动(Klimmt等,2006;Hu,2016);如此循环往复,互相驱动。但是这种循环往复不是在同一水平上循环往复,而是每一次循环都会使互动双方的准社会关系螺旋式上升,构成准社会互动的心理机制,推动营销效能的产生。

(一)准社会互动的前因变量

1. 媒体人物特征

与现实人际互动类似,准社会互动建立在消费者对媒体人物的印象形成过程之上,这一过程通常是无意识的、自动的(Knoll等,2015)。Klimmt等(2006)认为,感知媒体人物吸引力在消费者决定是否与媒体人物进行准社会互动的过程中起着关键作用,当媒体人物被认为没有吸引力时,准社会互动也很难建立。媒体人物吸引力包括外表吸引力、社交吸引力以及任务吸引力(Rubin等,1985;Schramm和Hartmann,2008;Knoll等,2015;Lee和Watkins,2016)。当个体拥有积极评价的属性(如良好的举止)、表现出社交或积极的非言语行为(如帮助他人)、被消费者认为与自己相似或拥有期望的特征时,他们会被消费者认为更有吸引力。在媒体人物被归类为更有吸引力的情况下,初始的准社会互动水平会得到提高,正面媒体人物通过增加积极的准社会互动,引起消费者对品牌更积极的态度(Knoll等,2015)。Lee和Watkins(2016)的实证研究结果显示Vlog视频博主的吸引力(社交吸引力、外表吸引力)对准社会互动有正向影响,但是Sokolova和Kefi(2020)的研究指出外表吸引力的作用是否显著取决于消费者对“美丽”的定义以及媒体人物的定位,比如运动型Vlog博主不一定美丽但一定要健康。Men和Tsai(2016)通过线上调查发现首席执行官(CEO)的领导能力和任务吸引力是推动公众喜欢和追随社交型CEO的主要动机,这两种动机都与CEO的专业知识和能力直接相关。

由此看来,媒体人物特征是准社会互动的重要影响因素之一。具体的吸引力类型取决于消费者与媒体人物互动的动机,社交吸引力在多数情况下成为消费者与媒体人物互动的主要动机。

2. 消费者特征

持有使用与满足理论观点的学者认为准社会互动是消费者从媒体中寻求社会参与和满足感的一种形式,消费者为了获得社交补偿(Rubin等,1985;Hwang和Zhang,2018)选择与媒体人物进行准社会互动,比如寻求媒体人物的指导,希望与媒体人物见面等(Rubin等,1985)。社会认知理论表明,人们更容易受到与他们相似的社会人物的影响(Bandura,2009)。根据Sukhdial等(2002)的调查,千禧一代更有可能购买与自我形象相符的人认可的产品。一些学者经过实证研究发现,消费者与媒体人物的态度同质性对准社会互动有正向影响(Lee和Watkins,2016;Sokolova和Kefi,2020),态度同质性可以提高消费者对媒体人物的信任度,进而正向影响消费者对视频和品牌的态度(Xiao等,2018)。

3. 社交平台特征

社交平台的场景化和直接现实感是驱动准社会互动的重要特征。Xiao等(2018)运用双重加工理论,认为个体可以同时运用启发式和系统式线索对媒体人物的信息可信度进行判断,其中,社交媒体平台作为启发式线索正向影响消费者对视频和品牌的态度。在传统媒体背景下,电视节目制作者综合使用各种机器设备实现了消费者在观看过程中与媒体人物的感知交互性(Labrecque,2014),电视节目角色(主持人、演员等)的身体姿势、外貌、手势和面部表情等可以通过媒体屏幕引发受众的情感感知(Bente和Vorderer,1997)。社交媒体的场景因素(音频、视频、触觉刺激)可以增强沉浸式互动体验从而增强社会临场感,比如机器生成的声音(Lee和Nass,2005)、视频游戏中的场景和虚拟人物(Jin和Park,2009)。以抖音APP为代表的短视频是典型的利用场景进行准社会互动的社交媒体,时长几秒到几分钟不等,媒体人物不再拘泥于狭小的演播厅,而是更多出现在具有生活气息的拍摄环境中。数字技术(如字幕、滤镜、特效、音效等)强化了视觉效果和视频表现力,更具有个人特色,使得消费者很容易沉浸在短视频中,投入大量时间和精力(姚力文和段峰峰,2019)。

社交媒体的互动方式会对准社会互动产生影响。弹幕是直播和视频网站中常见的社交互动方式,观看视频的消费者可以发送弹幕表达自己对媒体人物的看法,其他消费者可以在观看视频的同时看到弹幕,甚至点赞和回复。弹幕越即时、内容越有趣,越能够激发消费者之间、消费者与媒体人物之间的准社会互动(韩璐,2015)。以淘宝直播为例,弹幕功能增加了消费者与淘宝主播(媒体人物)之间的准社会互动,媒体人物与消费者、消费者与消费者一起在“虚拟社区”里交流意见,营造出一种很多人都在购买产品、获取优惠券和“产品很稀缺”的氛围。

(二)准社会互动的心理机制

综合分析诸多学者的研究成果,我们总结认为社交媒体中准社会互动的心理机制可以概括为准社会互动与准社会关系之间的循环强化和双重加工,如图1所示。

1. 循环强化机制

准社会关系是一种持久的且通常是积极的、单方面的亲密关系(Horton和Wohl,1956)。一方面,准社会互动能够引起消费者对媒体人物的长期关注,随着时间的推移,消费者对媒体人物的了解不断加深,这会增进他们对媒体人物的信任和忠诚(Brown和Basil,2010;Chung和Cho,2014),促进良好的准社会关系的形成;另一方面,良好的准社会关系会反过来引发更多的准社会互动(Klimmt等,2006;Hu,2016),引起消费者对媒体人物长期的习惯性关注,使消费者有更多的机会与之进行准社会互动。在社交媒体环境中,所有个体都可以建立自己的社交媒体账号,通过发送文字、图片、视频等内容和转发、评论、点赞等方式与其他个体进行互动,从而获得粉丝的追随并强化与粉丝之间的关系。媒体人物除了定期、经常性地发送内容以获得消费者的持续关注外,还可以设置其他强化刺激来建立关系、增加互动。新行为主义心理学家斯金纳的强化理论认为,个体采取某种行为后出现的积极或消极结果会影响该行为发生的概率,当人们采取某种行为能从他人那里得到某种令其感到愉快的结果时,这种结果就会反过来成为推动人们趋向或重复此种行为的力量(钟力平,2008)。比如李佳琦在他的直播视频中,经常鼓励消费者尝试新鲜事物,赞美涂口红的女性消费者,也会设置许多抽奖环节,给予金钱激励。李佳琦扮演的角色像是消费者的好朋友,给出中肯的意见,担心消费者买不到好产品。这样的准社会关系反过来会增加消费者与李佳琦互动的意愿和机会,有的消费者甚至提出购买需求,请李佳琦推荐合适的产品。这种准社会互动会吸引消费者对媒体人物的长期关注,使他们自然而然地建立良好的准社会关系。根据心理学家斯金纳的强化理论,这种良好的准社会关系会反过来增强消费者与媒体人物互动的意愿。因此,我们认为,准社会互动与准社会关系之间存在循环强化、螺旋式上升的关系。这是准社会互动心理机制的一个方面。

2. 双重加工路径

归纳总结以往学者的研究成果,我们根据Petty和Cacioppo(1986)提出的精细处理可能性模型(elaboration likelihood model,ELM),并从Kim等(2017)在研究移动社交媒体使用者的劝说沟通机制时构建的“移动社交媒体中的ELM概念框架”中受到启发,认为准社会互动心理机制的另一方面是双重加工路径,即准社会互动对准社会关系的影响不外乎两条路径:一条是以消费者对媒体人物自我表露认知为中介的中心路径;另一条是以消费者的社会临场感为中介的边缘路径。

根据Petty和Cacioppo(1984,1986)早期的观点,ELM利用中心路径解释认知因素在态度形成和改变中的作用,利用边缘路径解释非认知因素在态度形成和改变中的作用。ELM中两条路径的触发取决于消费者的卷入程度,此观点得到很多研究的印证。例如,Cho(1999)使用ELM描述了消费者与网络广告互动的信息加工过程,在ELM中,当消费者以高卷入、高动机和高能力浏览在线广告去获取渴望的知识和信息时,他们被ELM的中心路径所劝说。相对的,当消费者仅被诉求图片、文字、音乐等劝说时,他们不需要投入很多精力和认知能力,这种劝说模式是边缘路径。据此,我们认为在消费者与媒体人物准社会关系的形成和改变中,消费者采取哪种信息加工路径取决于消费者与媒体人物的准社会互动水平(相当于ELM中的卷入程度)。准社会互动水平越高,消费者越倾向于选择中心路径,他们越会付出更多的认知努力来探寻媒体人物更多的和更深入的信息,加强对媒体人物自我表露的认知,其态度改变越建立在深入的信息加工基础上(Pan和Hanusch,2011;John和De’Villiers,2020),为准社会关系的形成和改变打下坚实的基础;消费者与媒体人物的准社会互动水平越低,就越会激发边缘路径,利用一些次要的情境或情感因素(Bhattacherjee和Sanford,2006)如社会临场感(Cyr等,2018)来形成或改变与媒体人物的准社会关系。当然,我们可以进一步探讨在社交媒体人物与消费者的准社会互动对准社会关系的影响中,中心路径和边缘路径是否存在相辅相成、相得益彰的关系。

(1)中心路径

中心路径认为消费者态度的形成和改变是消费者认真分析和精细加工关键信息的结果(Petty和Cacioppo,1986)。准社会关系的形成很大程度上取决于消费者对媒体人物的高度关注和深度了解。媒体人物的自我表露在发展准社会关系中起着至关重要的作用(沙振权和周丹婷,2013;Chung和Cho,2017)。自我表露(self-disclosure)是指个体向他人透露隐藏的个人想法和感受(Chung和Cho,2017)。自我表露涉及广度和深度,其中广度是指所涵盖的主题数量,而深度是指所展现信息的私密程度。根据社会渗透理论,人的个性通过从表面到亲密的人际交往逐渐向他人展示,随着关系的发展,人们向他们的关系对象表露的深度和广度都在增加(Chung和Cho,2017)。人们倾向于喜欢向他们透露个人信息的人(Collins和Miller,1994)。社交媒体的一个重要特征是亲密、频繁和高度展示的信息传递。媒体人物在社交媒体上分享他们的日常经历,提供个人信息,交流他们对当代问题的想法和评价,宣传自己的价值观和情况等,这些深层次信息满足了消费者对媒体人物的好奇(Yuksel和Labrecque,2016)和精细加工需求。Marwick和Boyd(2011)以及Chung和Cho(2017)通过实证研究证明社交媒体互动的自我表露性质能够增强感知的亲密和联系,从而培养和强化准社会关系。

媒体人物的自我表露之所以会对准社会关系的形成和巩固产生重要影响,其中的一个重要原因是信息真实性因素在起作用。真实性(authenticity)指“真诚地努力让消费者了解所有相关信息,包括真正的意图、兴趣、需求和欲望”,互动是社交真实性的一个影响因素(Gilpin等,2010)。Pronschinske等(2012)在对职业运动队利用Facebook吸引粉丝的策略的研究中发现,社交网络传播信号的真实性对吸引和保持活跃、强大的粉丝群有着显著影响。根据不确定性理论,消费者对媒体人物感知真实性的增加,可以减少消费者对媒体人物的感知不确定性,从而使消费者保持对媒体人物的忠诚(Hu,2016)。Marwick和Boyd(2011)认为,媒体人物在社交媒体上推送的信息使用第一人称(“我”和“我们”)或者出现拼写和语法错误,会拉近媒体人物与消费者之间的距离,增强消费者对媒体人物的感知真实性,从而增进消费者对媒体人物的忠诚(Ballantine和Martin,2005)。

综上我们认为,在准社会互动对准社会关系发生影响的中心路径中,消费者对媒体人物自我表露的认知和信息真实性依次起中介作用,当然消费者对媒体人物自我表露的认知也可能通过“可接近性”因素对准社会关系产生影响,如图1所示。

(2)边缘路径

边缘路径则认为消费者对某一客体态度的改变不是出于对该客体本身特性的考虑,而是由于将该客体同其他因素联系了起来(Petty和Cacioppo,1986)。在社交媒体交往过程中,准社会关系的形成除了与媒体人物本身的信息有关,还与虚拟现实的场景有关,只有身临其境才能情真意切。Cyr等(2018)在使用ELM检验网页设计对网络说服的影响研究中,把社会临场感(social presence)归结为边缘路径。由此推论,消费者感知到的社会临场感可能在准社会互动对准社会关系产生影响的过程中起中介作用,构成边缘路径。社会临场感是消费者通过互动感知他人存在的程度以及与之建立人际交流关系的倾向,即当一个人与虚拟环境中的社会行为者互动时,就好像这是真正的人与人之间的交流一样(Lombard和Ditton,1997)。社交媒体为人们的准社会互动提供了虚拟空间,人们应用他们在现实世界中使用的社会规则和规范进行互动(Behm-Morawitz,2013),因此增加了沉浸感。Boyns和Loprieno(2013)运用互动仪式链理论,将互联网作为准社会环境,指出情感互动在准社会互动中非常突出,虚拟环境中的互动可以模拟社会临场感,创造个人情感体验。

根据以往的研究我们推断,在边缘路径中,消费者的社会临场感之所以会对准社会关系的形成和巩固产生重要影响,是因为可接近性因素在起中介作用。可接近性(approachability)是人们对“一个人是热情的、关心的、易于交谈的,表现出关心和善意的倾向”的一种感知(Men和Tsai,2016)。可接近性是建立高质量线下人际关系的一个要求。Men和Tsai(2016)从组织管理角度指出,CEO与公众的社交媒体互动能让公众感知到CEO平易近人、关心公众的意见,这反过来有助于提升公众对组织的信任度和满意度。社交媒体尤其是视频类社交媒体为媒体人物和消费者的互动提供了合适的场景,通过社会临场感使得消费者感知到媒体人物的可接近性。以Vlog为例,它的内容主要是视频博主近期的生活,视频博主直视镜头,仿佛看向观众,将观众作为其直接甚至唯一的交流对象,视频图像使得观众靠近视频博主的地点和时间(李俪,2016)。

综上我们认为在准社会互动对准社会关系发生影响的边缘路径中,消费者的社会临场感和媒体人物可接近性依次起中介作用,当然社会临场感也可能通过信息真实性因素对准社会关系产生影响,如图1所示。

(三)准社会互动的营销效能

营销效能(marketing effectiveness)是企业运用某种策略或技术手段带来的营销结果(Leung等,2015)。良好的营销效能能为企业带来长期利益,因此企业会努力提高顾客满意度,追求营销效能最大化(Keh等,2006)。购买意愿和品牌口碑是两个重要的营销效能表现,也是社交媒体营销效能研究的两个常见指标(Leung,2015;Hwang和Zhang,2018)。

综观以往学者的研究可见,在社交媒体营销实践中,通过消费者与媒体人物的准社会互动形成和发展的准社会关系对营销效能的影响(Djafarova和Rushworth,2017;Hwang和Zhang,2018)也存在内在的心理驱动机制。

1. 准社会关系对信源可信度存在正向影响

信源可信度(source credibility)常被用来研究名人代言的有效性,表示消费者相信代言人提供的产品/服务信息真实的程度(Gong和Li,2017)。信源可信度由两个子维度构成:专业性和可信度。专业性是指信源拥有的与代言主题相关的知识、经验和技能;可信度指的是信源的诚实、可信和正直(Chung和Cho,2017)。Gong和Li(2017)研究认为信源可信度在粉丝和名人的准社会互动与代言效果的关系中起中介作用。Chung和Cho(2017)的实证研究证明粉丝们通过准社会关系获得的高度亲密、友谊和理解增强了名人信息的可信度。当消费者通过多次与媒体人物互动与其建立了准社会关系时,消费者倾向于将媒体人物视为可靠的信息源,将其作为帮助决策的有效信息(Colliander和Dahlén,2011)。因此,我们认为准社会关系对信源可信度存在正向影响。又有研究认为,运动员—产品一致性越高,人们对Twitter的运动员代言广告的态度越积极(Cunningham和Bright,2012)。媒体人物形象与品牌形象一致,容易唤起消费者对品牌的记忆(Knoll等,2015),相反,即使媒体人物与消费者的准社会关系良好,如果媒体人物与品牌形象的一致性很低,消费者对信源的信任程度也会降低。Gong和Li(2017)证明了在社交媒体情境中名人—产品一致性的适用性。因此,媒体人物与品牌形象的一致性可能在准社会关系对信源可信度的影响中起调节作用。

2. 信源可信度对品牌可信度存在正向影响

品牌可信度(brand credibility)指的是企业兑现承诺的意愿和能力(Erdem和Swait,2004)。Spry等(2011)指出高可信度代言人的可信度可以转移到品牌上,引起消费者对品牌的信任。Klimmt等(2006)研究发现,媒体角色的特征不能直接影响消费者的品牌态度,但是能通过准社会互动影响品牌在消费者心中的定位。Knoll等(2015)的实证研究得到结论,准社会互动的情感维度在媒体人物吸引力和品牌态度之间起显著中介作用,尽管认知维度和行为维度没有起到中介作用,但是依然对品牌态度有显著或轻微的影响。媒体人物向消费者推荐品牌/产品,提高了品牌/产品的感知质量,降低了感知风险和信息成本,因此消费者更有可能进行购买,甚至愿意为可信的品牌支付更高的价格。可见,信源可信度对品牌可信度存在正向影响。

3. 品牌可信度对营销效能存在正向影响

媒体人物与消费者的准社会互动可以形成并增强媒体人物和消费者的准社会关系,这种关系可以促进消费者对媒体人物的信任,进而促进消费者对品牌的信任,增加消费者的购买意愿和正面口碑。可见,在社交媒体情境下,营销效能的提升主要是基于消费者与媒体人物良好的准社会关系,这种关系是通过准社会互动形成并强化的。大量现实表明媒体人物与消费者的准社会互动能够为企业和品牌带来商业价值和品牌价值。例如,媒体人物录制抖音短视频来介绍产品,为消费者提供了产品的生产或使用场景,并通过视频内容和其他方式与消费者进行准社会互动,建立了与消费者的准社会关系。消费者基于对媒体人物的信任,对品牌及其产品产生信任,这种信任可以提高品牌的感知质量,降低感知风险和信息搜索成本,从而增加消费者的购买意愿和正面口碑(Chung和Cho,2014)。而且,消费者可以通过短视频链接进入购买平台,从而简化了购买程序,缩短了购买思考时间,促进了订单量的增加。出于对媒体人物的支持,消费者不仅自己会购买媒体人物推荐的产品或品牌,也会利用社交媒体进行正面口碑传播,品牌及其产品被传为佳话。

四、营销启示和未来研究展望准社会互动概念自Horton和Wohl(1956)首次提出以来,已在媒体和传播文献中得到了很好的确立。准社会互动最初被定义为媒体人物和观众之间类似“面对面”的互动。虽然观众是由大众媒体的用户组成的,但媒体人物可以包括几种类型,如主持人、演员或名人。在互动事件(如电视节目、商业广告或访谈节目)中,人物角色的行为有助于观众形成对该角色的看法,并将其带入下一个社会情境(Ballantine和Martin,2005)。自准社会互动概念提出以来,有关传统媒体的研究一度用它来解释其中的大众传播原理。大量学者研究了准社会互动的原因、后果、特点和影响(Giles,2002;Klimmt等,2006)。近些年,学者们开始研究准社会互动的新内容,例如准社会互动和准社会关系之间的差异(Klimmt等,2006;Schramm和Hartmann,2008;Hartmann和Goldhoorn,2011)、准社会关系破裂(para-social relationship breakup)(Cohen,2004)、与不同类型人物的准社会互动(Schramm和Wirth,2010)、与不受欢迎的人的准社会互动(Dibble和Rosaen,2011)。本文概述了准社会互动理论,探讨了准社会互动如何影响社交媒体用户的消费行为。通过梳理社交媒体中准社会互动的心理机制,我们认为准社会互动是消费者与媒体人物之间的一种虚拟社会互动。媒体人物特征、消费者特征和社交平台特征都会影响准社会互动。准社会互动通过以消费者对媒体人物自我表露的认知为焦点的中心路径和以消费者社会临场感为焦点的边缘路径,在具体的社交媒体事件中使媒体人物与消费者之间形成一种类似真实人际关系的准社会关系。这种准社会关系又会反过来驱动准社会互动,形成二者循环强化的心理机制,消费者与媒体人物的准社会关系螺旋式上升,进而对营销效能产生越来越好的影响。这一初步探索是本文的主要理论贡献。基于此,我们提出以下营销启示和未来研究展望。

(一)营销启示

1. 选择合适的社交媒体人物为品牌背书

从前文所述社交媒体准社会互动的心理机制来看,营销人员可以充分利用社交媒体的优势,考虑企业的消费者特征,选择合适的社交媒体人物为品牌背书。社交媒体人物不同于以往的政治人物、影视明星、运动员,可以是有个人特色的“普通人”。但是要考虑媒体人物的社交媒体形象与品牌定位是否一致,正面的媒体形象能够引起消费者的正面准社会互动,从而引起正面的品牌态度。当媒体人物形象与品牌形象一致时,消费者更容易记起该品牌(Knoll等,2015),因此需要考虑媒体人物的形象定位与品牌/产品的匹配度。此外,企业还可以自行培养企业的社交媒体名人,如社交型CEO(Men和Tsai,2016)。企业高管应与公共关系团队合作,采用互动策略。社交型CEO除了发布公司/产品相关信息,还可以提供他们对当前问题和行业趋势的见解、战略观点和想法。企业领导人应该以个人的、寻求对话的语气进行沟通,积极回应追随者的帖子,并鼓励社交网络社区成员之间的互动(Men和Tsai,2016)。企业通过培养合适的媒体人物为品牌背书(社交媒体名人或社交型CEO),能够影响消费者对品牌的认知和态度。

2. 利用双重路径促进准社会关系的建立进而提升营销效能

本文认为消费者感知到的媒体人物的自我表露水平越高,其对媒体人物的真实性和可接近性感知就越强,消费者就越容易与媒体人物形成准社会关系。因此,社交媒体人物应注重深层信息的展示,利用各种形式的社交媒体工具或其组合,增进与消费者的准社会互动。媒体人物在展示深层次信息时发布的内容要真实、有效,要注意内容的语气语调。一般来说,当媒体人物以个人语气进行互动时,消费者感知到的真实性和可接近性水平更高(Ballantine和Martin,2005)。媒体人物在进行品牌宣传时,既要避免让品牌太过频繁地出现在推送内容中引起消费者反感,又要合理表述自身与企业主/品牌方的关系(产品赞助、货币赞助等方式)。此外,媒体人物还应该注意利用社交媒体的场景优势,提高消费者的社会临场感,从而借助边缘路径促进准社会关系的建立,进而提升营销效能。

(二)未来研究展望

1. 开发恰当的准社会互动量表

目前,普遍使用的准社会互动量表是Rubin等人(1985)开发的20题项量表以及Perse和Rubin(1988)开发的10题项量表,后者更常用。准社会互动量表最初是用来测量观众与电视新闻播音员的互动的,后来被改编来测量消费者与其他媒体角色(电影角色或政治家)的互动(Dibble等,2016)。Hartmann和Goldhoorn(2011)开发了6题项EPSI量表,用来衡量用户的准社会互动体验,具有较好的信度和效度。未来学者们应该根据不同社交媒体的特点开发相应的量表,提高内容效度。同时,学者们还应该严格区分准社会互动量表与准社会关系量表,避免混淆概念,提高量表的内容效度和预测效度。

2. 揭示什么样的社交媒体更适合进行准社会互动

为了揭示什么样的社交媒体更适合进行准社会互动,需要考虑社交媒体的特点对准社会互动的潜在影响,比如电影可以使观众沉浸在剧情中理解角色,而脱口秀的舞台、灯光、节目品牌、掌声等会打断观众的准社会互动,因此电影形式的媒体准社会互动多于脱口秀中出现的准社会互动。直播、抖音、Vlog虽然都属于社交媒体,但是各有特色,直播的画面流动性和表现力最弱,抖音的时间最短,Vlog更写实。因此,不仅要了解不同类型社交媒体的营销效果差异,还要构建更深入的内在心理机制。不同的社交媒体有不同的特点,在分析社交媒体平台对准社会互动的影响时应考虑特定的社交媒体平台的特点,未来还需要更多的实证研究总结社交媒体平台如何促进消费者的准社会互动。

3. 挖掘能够影响准社会互动和准社会关系的其他因素

虽然本文总结了媒体人物、消费者、社交平台三方面因素,但是还不够全面,存在一定的局限,未来仍需探索其他因素,并通过实证研究进一步了解这些因素如何促进准社会互动或减少准社会互动。例如,Cohen和Tyler(2016)的研究显示,如果公众感知到媒体人物的帖子并非由个人推送(而是由助理或者机器推送),媒体人物的真实性就会降低,距离感就会增加,准社会互动就会减少。同时,媒体人物可能受品牌方的赞助支持,发布有关品牌的内容,为品牌背书,但是这种背书往往较难被粉丝识别出来,媒体人物的真实动机难以推断。有研究认为,如果媒体人物被发现是出于商业动机进行互动,在线口碑(e-WOM)就会受到不利影响(Boerman等,2017),但也有研究认为媒体人物主动透露商业动机可以增强粉丝信任(Lu等,2014)。此外,媒体人物的内容(帖子、视频)也可能影响准社会互动,比如,微博文字的长短和人称使用甚至错别字都可能影响准社会互动和准社会关系。

4. 研究社会临场感的同时拓展对空间临场感和自我临场感的研究

在当前的研究中,大多数学者使用社会临场感分析消费者与网站、名人甚至虚拟人工的互动机制,对空间临场感和自我临场感探讨较少(Behm-Morawitz,2013)。临场感被认为是个体在虚拟环境中的心理和感官沉浸程度(Schrader和Bastiaens,2012)。Behm-Morawitz(2013)从用户角度将临场感分为空间临场感、社会临场感和自我临场感。本文认为在社交媒体情境下,当消费者与媒体人物进行准社会互动时,消费者可能会沉浸到社交媒体营造的空间中(空间临场感),感知到媒体人物的“真实”存在(社会临场感),甚至产生代入感(自我临场感)。因此,未来的研究可以思考社交媒体如何实现消费者的空间临场感和自我临场感,临场感的不同维度又如何影响消费者对媒体人物和产品/品牌的感知。

5. 开拓社交媒体准社会关系破裂研究

准社会关系破裂是指消费者与他们喜欢的媒体人物的准社会关系结束(Cohen,2004)。Hu(2016)认为与媒体人物的频繁、重复和持续的接触使得消费者对媒体人物的行为产生期望,当媒体人物达到消费者的期望时,消费者会对媒体人物产生好感,形成准社会关系;而当媒体人物违背这些期望时(例如丑闻),消费者的准社会互动意愿就会降低,甚至产生攻击性,阻碍准社会关系的发展或导致准社会关系破裂。Cohen(2004)通过实证研究发现,准社会关系强度与准社会关系破裂程度正相关,消费者与媒体人物关系越亲近,在媒体人物出现丑闻时准社会关系破裂程度就越高(Hu,2016)。“人设”崩塌是社交媒体时代常见的现象。但是有社会心理学研究表明,亲密关系会使人原谅媒体人物的过失,减少人设崩塌的不良结果(Hu,2016),因此,未来的研究可以考察什么因素会导致准社会关系破裂,什么样的边界条件可以增加或减少准社会关系破裂的消极影响。

| [1] | 韩璐. 互动与干扰: 媒介融合视域下的弹幕电影探析[J]. 传媒, 2015(19): 69–71. |

| [2] | 沙振权, 周丹婷. 基于微博的企业家与粉丝类社会互动研究[J]. 工业工程与管理, 2013(5): 112–117, 123. |

| [3] | 谭天, 张子俊. 我国社交媒体的现状、发展与趋势[J]. 编辑之友, 2017(1): 20–25. |

| [4] | 姚力文, 段峰峰. 网络短视频平台流量变现探析[J]. 新闻前哨, 2019(8): 34–36. |

| [5] | Auter P J, Palmgreen P. Development and validation of a parasocial interaction measure: The audience-persona interaction scale[J]. Communication Research Reports, 2000, 17(1): 79–89. |

| [6] | Ballantine P W, Martin B A S. Forming parasocial relationships in online communities[J]. Advances in Consumer Research, 2005, 32: 197–201. |

| [7] | Behm-Morawitz E. Mirrored selves: The influence of self-presence in a virtual world on health, appearance, and well-being[J]. Computers in Human Behavior, 2013, 29(1): 119–128. |

| [8] | Bhattacherjee A, Sanford C. Influence processes for information technology acceptance: An elaboration likelihood model[J]. MIS Quarterly, 2006, 30(4): 805–825. |

| [9] | Boerman S C, Willemsen L M, Van Der Aa E P. “This post is sponsored”: Effects of sponsorship disclosure on persuasion knowledge and electronic word of mouth in the context of Facebook[J]. Journal of Interactive Marketing, 2017, 38: 82–92. |

| [10] | Brown W J, Basil M D. Parasocial interaction and identification: Social change processes for effective health interventions[J]. Health Communication, 2010, 25(6-7): 601–602. |

| [11] | Cho C H. How advertising works on the WWW: Modified elaboration likelihood model[J]. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 1999, 21(1): 34–50. |

| [12] | Chung S, Cho H. Parasocial relationship via reality TV and social media: Its implications for celebrity endorsement[A]. Proceedings of the ACM international conference on interactive experiences for TV and online video[C]. New York: ACM, 2014. |

| [13] | Chung S, Cho H. Fostering parasocial relationships with celebrities on social media: Implications for celebrity endorsement[J]. Psychology & Marketing, 2017, 34(4): 481–495. |

| [14] | Cohen E L, Tyler W J. Examining perceived distance and personal authenticity as mediators of the effects of ghost-tweeting on parasocial interaction[J]. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2016, 19(5): 342–346. |

| [15] | Cohen J. Parasocial break-up from favorite television characters: The role of attachment styles and relationship intensity[J]. Journal of Social and Personal Relationships, 2004, 21(2): 187–202. |

| [16] | Colliander J, Dahlén M. Following the fashionable friend: The power of social media: Weighing publicity effectiveness of blogs versus online magazines[J]. Journal of Advertising Research, 2011, 51(1): 313–320. |

| [17] | Cunningham N, Bright L F. The tweet is in your court: Measuring attitude towards athlete endorsements in social media[J]. International Journal of Integrated Marketing Communications, 2012, 4(2): 73–87. |

| [18] | Cyr D, Head M, Lim E, et al. Using the elaboration likelihood model to examine online persuasion through website design[J]. Information & Management, 2018, 55(7): 807–821. |

| [19] | Dibble J L, Hartmann T, Rosaen S F. Parasocial interaction and parasocial relationship: Conceptual clarification and a critical assessment of measures[J]. Human Communication Research, 2016, 42(1): 21–44. |

| [20] | Dibble J L, Rosaen S F. Parasocial interaction as more than friendship: Evidence for parasocial interactions with disliked media figures[J]. Journal of Media Psychology, 2011, 23(3): 122–132. |

| [21] | Djafarova E, Rushworth C. Exploring the credibility of online celebrities’ instagram profiles in influencing the purchase decisions of young female users[J]. Computers in Human Behavior, 2017, 68: 1–7. |

| [22] | Erdem T, Swait J. Brand credibility, brand consideration, and choice[J]. Journal of Consumer Research, 2004, 31(1): 191–198. |

| [23] | Gilpin D R, Palazzolo E T, Brody N. Socially mediated authenticity[J]. Journal of Communication Management, 2010, 14(3): 258–278. |

| [24] | Gong W Q, Li X G. Engaging fans on microblog: The synthetic influence of parasocial interaction and source characteristics on celebrity endorsement[J]. Psychology & Marketing, 2017, 34(7): 720–732. |

| [25] | Hartmann T, Goldhoorn C. Horton and Wohl revisited: Exploring viewers’ experience of parasocial interaction[J]. Journal of Communication, 2011, 61(6): 1104–1121. |

| [26] | Horton D, Wohl R R. Mass communication and para-social interaction: Observations on intimacy at a distance[J]. Psychiatry, 1956, 19(3): 215–229. |

| [27] | Hu M. The influence of a scandal on parasocial relationship, parasocial interaction, and parasocial breakup[J]. Psychology of Popular Media Culture, 2016, 5(3): 217–231. |

| [28] | Hwang K, Zhang Q. Influence of parasocial relationship between digital celebrities and their followers on followers’ purchase and electronic word-of-mouth intentions, and persuasion knowledge[J]. Computers in Human Behavior, 2018, 87: 155–173. |

| [29] | Jin S A A, Park N. Parasocial interaction with my avatar: Effects of interdependent self-construal and the mediating role of self-presence in an avatar-based console game, Wii[J]. CyberPsychology & Behavior, 2009, 12(6): 723–727. |

| [30] | John S P, De’Villiers R. Elaboration of marketing communication through visual media: An empirical analysis[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2020, 54: 102052. |

| [31] | Kaplan A M, Haenlein M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media[J]. Business Horizons, 2010, 53(1): 59–68. |

| [32] | Kim M J, Bonn M, Lee C K. Seniors’ dual route of persuasive communications in mobile social media and the moderating role of discretionary time[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2017, 22(8): 799–818. |

| [33] | Klimmt C, Hartmann T, Schramm H. Parasocial interactions and relationships[A]. Bryant J, Vorderer P. Psychology of entertainment[C]. Washington: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2006. |

| [34] | Knoll J, Schramm H, Schallhorn C, et al. Good guy vs. bad guy: The influence of parasocial interactions with media characters on brand placement effects[J]. International Journal of Advertising, 2015, 34(5): 720–743. |

| [35] | Labrecque L I. Fostering consumer-brand relationships in social media environments: The role of parasocial interaction[J]. Journal of Interactive Marketing, 2014, 28(2): 134–148. |

| [36] | Lee J E, Watkins B. YouTube vloggers’ influence on consumer luxury brand perceptions and intentions[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(12): 5753–5760. |

| [37] | Lee K M, Nass C. Social-psychological origins of feelings of presence: Creating social presence with machine-generated voices[J]. Media Psychology, 2005, 7(1): 31–45. |

| [38] | Leung X Y, Bai B, Stahura K A. The marketing effectiveness of social media in the hotel industry: A comparison of Facebook and Twitter[J]. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2015, 39(2): 147–169. |

| [39] | Liu M T, Liu Y D, Zhang L L. Vlog and brand evaluations: The influence of parasocial interaction[J]. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 2019, 31(2): 419–436. |

| [40] | Lombard M, Ditton T. At the heart of it all: The concept of presence[J]. Journal of Computer-Mediated Communication, 1997, 3(2): 1. |

| [41] | Lu L C, Chang W P, Chang H H. Consumer attitudes toward blogger’s sponsored recommendations and purchase intention: The effect of sponsorship type, product type, and brand awareness[J]. Computers in Human Behavior, 2014, 34: 258–266. |

| [42] | Men L R, Tsai W H S. Public engagement with CEOs on social media: Motivations and relational outcomes[J]. Public Relations Review, 2016, 42(5): 932–942. |

| [43] | Ngai E W T, Tao S S C, Moon K K L. Social media research: Theories, constructs, and conceptual frameworks[J]. International Journal of Information Management, 2015, 35(1): 33–44. |

| [44] | Pan S, Hanusch F. Tourism TV commercials: A delicate balance between aural and visual information load[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2011, 28(5): 465–480. |

| [45] | Perse E M, Rubin A M. Audience activity and satisfaction with favorite television soap opera[J]. Journalism Quarterly, 1988, 65(2): 368–375. |

| [46] | Petty R E, Cacioppo J T. The effects of involvement on responses to argument quantity and quality: Central and peripheral routes to persuasion[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1984, 46(1): 69–81. |

| [47] | Petty R E, Cacioppo J T. The elaboration likelihood model of persuasion[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 1986, 19: 123–205. |

| [48] | Pronschinske M, Groza M D, Walker M. Attracting Facebook “fans”: The importance of authenticity and engagement as a social networking strategy for professional sport teams[J]. Sport Marketing Quarterly, 2012, 21(4): 221–231. |

| [49] | Rubin A M, Perse E M, Powell R A. Loneliness, parasocial interaction, and local television news viewing[J]. Human Communication Research, 1985, 12(2): 155–180. |

| [50] | Rubin R B, McHugh M P. Development of parasocial interaction relationships[J]. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 1987, 31(3): 279–292. |

| [51] | Schrader C, Bastiaens T J. The influence of virtual presence: Effects on experienced cognitive load and learning outcomes in educational computer games[J]. Computers in Human Behavior, 2012, 28(2): 648–658. |

| [52] | Schramm H, Hartmann T. The PSI-process scales. A new measure to assess the intensity and breadth of parasocial processes[J]. Communications, 2008, 33(4): 385–401. |

| [53] | Schramm H, Wirth W. Testing a universal tool for measuring parasocial interactions across different situations and media[J]. Journal of Media Psychology, 2010, 22(1): 26–36. |

| [54] | Sokolova K, Kefi H. Instagram and YouTube bloggers promote it, why should I buy? How credibility and parasocial interaction influence purchase intentions[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2020, 53: 101742. |

| [55] | Spry A, Pappu R, Cornwell T B. Celebrity endorsement, brand credibility and brand equity[J]. European Journal of Marketing, 2011, 45(6): 882–909. |

| [56] | Xiao M, Wang R, Chan-Olmsted S. Factors affecting YouTube influencer marketing credibility: A heuristic-systematic model[J]. Journal of Media Business Studies, 2018, 15(3): 188–213. |

| [57] | Yuksel M, Labrecque L I. “Digital buddies”: Parasocial interactions in social media[J]. Journal of Research in Interactive Marketing, 2016, 10(4): 305–320. |