2020第42卷第6期

2.山东工商学院 工商管理学院,山东 烟台 264005

2.School of Management, Shandong Institute of Business and Technology, Yantai 264005, China

职场排斥(workplace ostracism)是指员工在工作场所中遭受到的来自他人的忽视或排挤行为,包括沉默对待、视而不见及避免眼神接触等(Ferris等,2008)。作为一种普遍的职场“冷暴力”现象,职场排斥在表现形式上虽不像其他负面行为那样激烈且直接,但其带来的消极影响却是有过之而无不及(王海波等,2019),不仅会严重影响个体的心理状态,如威胁个体的基本心理需要、唤醒个体的消极情绪(Ferris等,2016),而且会对个体的工作态度产生消极影响,降低个体的工作投入和组织承诺(Robinson等,2013),甚至会降低个体的亲社会行为、主动性行为,诱发消极的工作行为(Wu等,2016;Yang和Treadway,2018)。考虑到职场排斥对个体工作态度、工作行为和组织产出的负面影响,学术界与实践界也越来越强调对组织中职场排斥行为的关注。

与其他职场虐待(workplace mistreatment)事件(如辱虐管理、职场欺负、职场无礼行为等)的研究相比,目前关于职场排斥影响机制的研究,仍然是以受害者视角为主,极少有研究对职场排斥与旁观者角色和行为选择之间的关系进行探讨(Chen,2018)。同时,以往关于职场虐待事件对旁观者行为影响的研究结果并不完全一致,根据传统的道义公平视角,有研究指出旁观者对职场虐待事件的不公平感知会激发其愤怒情绪(Priesemuth和Schminke,2019),然而也有研究表明,当面对同一职场虐待事件中的不同受害者时,旁观者会表现出截然相反的情绪反应(Mitchell等,2015)。再者,Ferris等(2017)认为,鉴于构念之间的差异性,以往在相关领域的研究可能并不足以解释职场排斥与旁观者行为之间的关系,因此呼吁未来的研究应从新的理论视角进一步阐释职场排斥对旁观者行为的影响机制,推进和拓展该领域的研究。

根据Lazarus(1991)的情绪认知评价理论(cognitive evaluation theory of emotion)的观点,个体会通过认知—情绪机制对环境事件进行评价,情绪则是个体对环境事件作出有益或有害评价后的反应,并会进一步影响个体后续的行为反应(Blader,2013)。那么,旁观者对职场排斥事件的评价依据是什么?对他们而言,职场排斥究竟何时有益,何时是一种威胁?Lazarus(1991)指出,个体对环境事件进行评价的内容主要包括事件与自身的相关性以及期望或目标的一致性,与这一观点相似的是,Elfenbein(2014)的研究表明,在职场虐待事件中,旁观者的情绪反应取决于旁观者与受害者之间的目标一致性程度。进一步地,根据目标相互依赖理论(goal interdependence theory)(Johnson等,1981)的观点,个体间的目标相互依赖程度决定了个体之间的互动方式(如交流、评价、决策等),而互动方式又决定了其结果(如人际关系)。综合以上分析,我们认为目标互依性是影响职场排斥与旁观者情绪反应关系,继而决定旁观者行为反应的重要权变条件。根据理论关联性与以往的研究,本研究选择同情(因他人遭遇不幸而感到悲伤,并伴有帮助他人的欲望)和幸灾乐祸(因他人遭遇不幸而产生的愉悦感)来代表旁观者对职场排斥事件作出评价后的情绪反应。即在高合作性目标互依性的条件下,旁观者会产生同情的情绪体验,而在高竞争性目标互依性的条件下,旁观者会产生幸灾乐祸的情绪体验。同时,由于每种情绪都会激发独特的行为反应,因此可以推测,体验到同情的旁观者可能对职场排斥的受害者表现出支持行为,相反,幸灾乐祸的旁观者则可能表现出消极的人际互动行为。

总体来说,本研究在情绪认知评价理论和目标相互依赖理论的基础上,探讨职场排斥影响旁观者行为选择的中介机制和边界条件,一方面可以从理论上加深对职场排斥影响旁观者行为选择的作用机制的认识和理解,另一方面也可以为组织的职场排斥管理实践提供可借鉴的对策和建议。具体而言,本文的贡献可能表现在:(1)拓展了职场排斥行为的研究视角。现有关于职场排斥的研究大多从受害者或实施者的视角探讨职场排斥行为的影响机制,却忽视了作为第三方力量的旁观者在职场排斥事件中扮演的角色和采取的行为。为了弥补这一研究缺陷,本文从旁观者的视角出发,关注职场排斥事件中旁观者的情绪和行为,为职场排斥行为的理论研究提供了新的研究视角。(2)与以往的研究不同,本研究通过整合情绪认知评价理论和目标相互依赖理论,构建了职场排斥影响旁观者行为选择的研究框架,丰富了旁观者视角职场虐待影响效果的理论基础。(3)揭示了职场排斥影响旁观者行为的内在机理及边界条件。在情绪认知评价理论的基础上,本研究认为旁观者对职场排斥事件的评价会影响其情绪表达,进而决定其行为选择,因此,本文将旁观者情绪(同情和幸灾乐祸)作为中介变量以揭示职场排斥影响旁观者行为选择的传导路径。此外,根据目标相互依赖理论的观点,目标互依性是影响个体间互动方式的重要因素,本文认为,合作性目标互依性和竞争性目标互依性作为两种相对立的目标互依性特征,可能会产生截然相反的调节效应,从而有助于更加准确地阐释职场排斥影响效应的实质。(4)在工作环境日趋复杂和竞争激烈的背景下,职场排斥作为一种消极的人际互动行为也呈现出愈演愈烈的趋势,严重影响着员工和组织的发展。在这一现实条件下探讨职场排斥对旁观者行为选择的影响机制,可以为企业制定有效的干预措施,抑制职场排斥行为的蔓延与升级提供指导。

二、理论基础与研究假设(一)职场排斥、旁观者情绪与目标互依性

情绪认知评价理论认为,环境事件会引发个体的认知过程去评估该事件对自身的潜在威胁或挑战,从而导致个体产生特定的情绪反应(Lazarus,1991)。个体的认知评价过程包括初级评价(primary appraisal)和次级评价(secondary appraisal)两个阶段,个体在初级评价阶段主要判断事件与自身目标的一致性,当环境事件符合个体的期望或与个体的目标保持一致时,该事件即为有利事件,而当环境事件与个体的期望或目标相悖时,该事件则被评价为有害或威胁事件。而在次级评价阶段,个体会对事件有更多意义上的解读和分析,从而产生相应的情绪反应(严瑜等,2014)。也就是说,旁观者对职场排斥事件的评估为其情绪反应提供了基础。同时,Li等(2019)指出,在复杂的工作环境中,个体会重点关注与自己的工作目标具有相关性的事件以及环境对目标实现的助益性,当竞争者遭受职场虐待等不公平对待时,旁观者很可能会因该事件可能带来的个人利益而对此做出积极的评价,并因此而体验到高涨的愉悦情绪。可以推测,旁观者与受害者之间的竞争关系或目标一致性是影响旁观者事件评估的关键因素。

目标相互依赖理论可以为上述关系提供理论支持。根据该理论,组织中存在两种类型的目标互依关系:合作性目标互依性(cooperative goal interdependence)和竞争性目标互依性(competitive goal interdependence)。合作性目标互依性反映了个体间在完成任务、实现目标时存在积极相互依赖的程度,即某一个体为目标实现而做的努力也会对其他个体目标的实现产生积极影响(Tjosvold,1986);相反,竞争性目标互依性表示个体间目标的消极相互依赖关系,即个体目标的实现会阻碍其他个体目标的达成。因此,根据情绪认知评价理论的观点并结合目标相互依赖理论,本研究认为,旁观者与受害者之间的目标互依性可能会调节职场排斥与旁观者情绪之间的关系。具体而言,职场排斥传达的是被排斥者不被重视和接纳的信息,也意味着被排斥者任务资源和关系资源的流失(Kwan等,2018),因而会严重阻碍被排斥者目标的实现。高合作性目标互依性的条件下,职场排斥的受害者和旁观者之间建立的积极依赖关系会强化二者之间的积极互动,同时,作为利益共同体,职场排斥对受害者资源的剥夺也会对旁观者的目标实现产生间接的负面影响,因此,职场排斥的旁观者更有可能对受害者的遭遇“感同身受”,将该事件评估为威胁事件,从而产生同情的情绪体验。与之相反,高竞争性目标互依性的情境下,旁观者与受害者之间存在相悖的工作目标和利益关系,对受害者目标构成威胁的职场排斥事件可能是旁观者实现目标的助推剂,因此,在这种情境下,旁观者会更倾向于将职场排斥解读为有利事件。据此,本文提出以下假设:

H1a:合作性目标互依性强化了职场排斥与旁观者同情之间的关系,即旁观者与受害者之间的合作性目标互依性越强,职场排斥对旁观者同情的积极影响越强;反之,则越弱。

H1b:竞争性目标互依性强化了职场排斥与旁观者幸灾乐祸之间的关系,即旁观者与受害者之间的竞争性目标互依性越强,职场排斥对旁观者幸灾乐祸的积极影响越强;反之,则越弱。

(二)旁观者情绪与其行为选择

本研究进一步指出,由目标互依性所激发的旁观者情绪反应会导致与之相匹配的行为选择。根据以往的研究,情绪是个体做出行为选择的准备状态(Frijda,1988),Folger(2001)指出,由情境所激发的情绪会导致旁观者产生无意识的和自发的意图和动机,并促使旁观者做出与之相一致的行为选择。

现有的研究表明,同情与许多积极的个体行为呈正相关,例如,Hershcovis 和 Bhatnagar(2017)的研究发现同情对帮助意愿和行为有积极影响,Mroz和Allen(2017)也指出,同情会激发个体对同情目标的积极态度以及帮助和支持同情目标的亲社会意愿,也会激发个体通过亲社会行为消除此种情绪(Daniel等,2014)。结合上述研究结果,本文认为,对同事遭受的职场排斥感到同情(或是与受害者之间存在合作性目标互依性)的旁观者会更倾向于对受害者表现出亲社会行为,即支持行为。相反,从他人的不幸遭遇中获得的愉悦感(幸灾乐祸)不仅不会促进旁观者对受害者的支持或保护行为,反而会引发消极的人际互动行为,如职场负面八卦。职场负面八卦是指工作场所中关于不在场第三方的负面评价或散播其不良信息的非正式沟通方式,本文认为幸灾乐祸的旁观者之所以采取职场负面八卦行为,可能是出于两个原因:一方面,Haidt(2001)认为,从他人的不幸中唤起的积极情绪并不能激活个体的亲社会动机,相反,这种情绪会促使旁观者做出贬损受害者以进一步提升自身愉悦体验的负面行为,因此,旁观者通过职场负面八卦行为会不断重演受害者的不幸遭遇,从而延长自身的愉悦体验。另一方面,情绪可以唤起个体促进目标实现的行为倾向,已有的研究表明,职场负面八卦不仅会严重损害被八卦者的声誉,而且会强化被八卦者消极的自我概念,严重影响其工作态度和行为(Wu等,2018),因此,职场负面八卦行为会通过阻碍受害者目标的实现从而促进旁观者目标的达成。据此,本文提出以下假设:

H2a:旁观者的同情对其支持行为有显著的积极影响。

H2b:旁观者的幸灾乐祸对其职场负面八卦行为有显著的积极影响。

在上述分析的基础上,本研究进一步提出有调节的中介模型,即目标互依性还可能调节职场排斥通过旁观者情绪对旁观者行为产生的间接效应。具体而言,职场排斥对旁观者行为的间接影响是通过旁观者情绪反应的中介机制得以实现的,而旁观者的情绪反应又取决于受害者与旁观者之间的目标互依性。当二者之间的合作性目标互依性较高时,职场排斥会激发旁观者的同情情绪,继而表现出针对受害者的亲社会行为(即,支持行为),而当二者之间的竞争性目标互依性较高时,职场排斥会触发旁观者的幸灾乐祸情绪,从而导致针对受害者的偏差行为(即,职场负面八卦行为)。据此,本文提出以下假设:

H3a:合作性目标互依性强化了同情在职场排斥与旁观者支持行为关系间的中介作用,当合作性目标互依性较强时,职场排斥通过同情对旁观者支持行为的间接影响越强;反之,则越弱。

H3b:竞争性目标互依性强化了幸灾乐祸在职场排斥与旁观者职场负面八卦行为关系间的中介作用,当竞争性目标互依性较强时,职场排斥通过幸灾乐祸对旁观者职场负面八卦行为的间接影响越强;反之,则越弱。

本研究的理论模型如图1所示。

三、研究设计(一)研究样本

本研究采用问卷调查与关键事件技术(critical incident technique)相结合的方式进行数据收集,相关的研究表明此技术可以有效评估个体对特定事件的感知和反应(Priesemuth和Schminke,2019)。调查对象主要来源于华东地区的5家大型企业,涉及生物医药、建筑、服装、信息技术等行业。为了避免共同方法偏差的影响,本研究分两个时间点进行数据收集,每个时间点间隔3周。在第一阶段的问卷调查正式开始之前,我们要求被调查员工尽可能详细地回忆在过去一年中目睹一名同事在职场中遭受他人忽视、排挤对待的事件。在正式的问卷调查中,员工报告同事遭受职场排斥的情况、目标互依性、由同事的遭遇所引发的情绪反应(同情、幸灾乐祸)以及控制变量;在第二轮问卷调查中,员工报告自身的行为反应(支持行为、职场负面八卦行为)。

|

| 图 1 理论模型 |

第一轮调查发放问卷368份,回收有效问卷294份,有效回收率为79.9%。在第二轮调查中,我们向在第一轮调查中提供有效问卷的294名员工发放问卷,回收有效问卷226份,有效回收率为76.9%。在最终的有效样本中,从性别方面来看,受害者中男性占65%(147人),女性占35%(79人),旁观者中男性占68.6%(155人),女性占31.4%(71人);在共事时间方面,共事1—3年的占51.8%(117人),4—6年的占22.1%(50人),7—9年的占10.2%(23人),10年及以上的占15.9%(36人)。

(二)测量工具

本研究的调查问卷均来自于成熟量表,所有量表均采用Likert-5计分法,“1”表示“完全不同意”,“5”表示“完全同意”。

职场排斥:本文采用Ferris等(2008)开发的量表对旁观者感知到的同事受到职场排斥的程度进行测量,共10个题项。王海波等(2019)的研究表明该量表在中国情境下具有良好的有效性。代表性题项如“在工作中,该员工会被其他同事忽视”“在工作中,该同事常常得不到关注”,Cronbach's α为0.94。

同情:本文采用Davis(1983)开发的量表对旁观者在面对同事被排斥时同情的程度进行测量,共7个题项,代表性题项如“我有保护该同事的欲望”,Cronbach’s α为0.96。

幸灾乐祸:本文采用Van Dijk等(2005)开发的5题项量表对旁观者在面对同事被排斥时幸灾乐祸的程度进行测量,代表性题项如“我会因为该同事的遭遇而感到高兴”,Cronbach’s α分别为0.91。

目标互依性:本文采用Chen和Tjosvold(2006)开发的量表对受害者和旁观者之间的目标互依性进行测量,其中,合作性目标互依性使用5个题项进行测量,代表性题项如“该同事目标的实现有益于我的个人成功”;竞争性目标互依性使用4个题项进行测量,代表性题项如“我的成功会阻碍该同事的发展”,Cronbach’s α分别为0.86和0.92。

支持行为:本文采用Westring和Ryan(2010)开发的9题项量表对旁观者的支持行为进行测量。代表性题项如“我会给予该同事情感上的支持”“我会帮助该同事应对现状”,Cronbach’s α为0.92。

职场负面八卦行为:本文采用Chandra和Robinson(2009)开发的量表来对旁观者的职场负面八卦行为进行测量,共3个题项,该量表已在国内相关研究中得到广泛使用(杜恒波等,2019)。该原始量表是从被八卦者的角度评估感知到的职场负面八卦的程度,本文则是从八卦者的角度对其职场负面八卦行为进行评价,因此,我们对题项的表达方式进行修改,代表性题项如“在工作中,我会对该同事做出负面评价”,Cronbach’s α为0.84。

控制变量:以往的研究表明,受害者的性别、旁观者的性别(Miner-Rubino和Cortina,2007)以及二者的共事时间(Priesemuth,2013)会影响旁观者的反应,因此,借鉴Mitchell等(2015)的做法,本研究将受害者和旁观者的性别(“男性”= 1,“女性”= 0)、二者的共事时间作为控制变量。

(三)研究方法

本研究主要借助SPSS 21.0和Mplus 7.0进行数据分析。首先,在验证性因子分析的基础上,检验变量间的区分效度和共同方法偏差问题;其次,进行描述性统计分析和相关分析;最后,采用路径分析的方法对研究假设进行检验,并使用bootstrap方法估计95%水平下效应值的偏差矫正置信区间,以检验有调节的中介效应。

四、研究结果(一)验证性因子分析

本研究通过验证性因子分析,检验7个主要变量(即职场排斥、同情、幸灾乐祸、合作性目标互依性、竞争性目标互依性、支持行为、职场负面八卦行为)的区分效度。表1的分析结果表明,七因子模型的拟合指标最为理想(χ2=1426.17, df=839, χ2/df = 1.98, CFI = 0.93, TLI = 0.92, RMSEA = 0.06, SRMR = 0.04),表明各主要变量间具有良好的区分效度。

| 模型 | χ2 | df | χ2/df | CFI | TLI | RMSEA | SRMR |

| 八因子模型: OS; CO; CP; SY;SC; NG; SB; CMV |

1 298.243 | 796 | 1.631 | 0.935 | 0.927 | 0.052 | 0.040 |

| 七因子模型: OS; CO; CP; SY;SC; NG; SB |

1 426.174 | 839 | 1.700 | 0.926 | 0.920 | 0.056 | 0.042 |

| 六因子模型: OS; CO+CP; SY; SC; NG; SB |

1 912.518 | 845 | 2.263 | 0.873 | 0.864 | 0.082 | 0.087 |

| 五因子模型: OS; CO+CP; SY+SC; NG; SB |

2 741.612 | 850 | 3.225 | 0.761 | 0.754 | 0.096 | 0.118 |

| 四因子模型: OS; CO+CP; SY+SC; NG+SB |

3 036.922 | 854 | 3.556 | 0.72 | 0.71 | 0.110 | 0.136 |

| 三因子模型: OS; CO+CP+SY+SC; NG+SB |

3 554.557 | 857 | 4.148 | 0.66 | 0.641 | 0.123 | 0.163 |

| 二因子模型: OS+CO+CP; SY+SC+NG+SB |

5 444.288 | 859 | 6.338 | 0.42 | 0.387 | 0.154 | 0.224 |

| 单因子模型: OS+SY+SC+CO+CP+NG+SB |

6 543.679 | 860 | 7.609 | 0.28 | 0.243 | 0.171 | 0.232 |

| 注:OS代表职场排斥,SY代表同情,SC代表幸灾乐祸,CO代表合作性目标互依性,CP代表竞争性目标互依性,NG代表职场负面八卦行为,SB代表支持行为,CMV代表共同方法潜因子。 | |||||||

此外,本研究中的主要变量均为旁观者自评,因此可能导致共同方法偏差问题。首先,Harman单因素方法的分析结果表明,特征根大于1的因子总变异解释量为70.65%,第一主因素的变异解释率为23.14%,未超过总变异解释量的一半,初步表明本研究不存在严重的共同方法偏差问题。进一步地,本研究根据Podsakoff等(2003)的建议,检验加入共同方法潜因子后模型拟合指标的变化,若加入共同方法潜因子后,模型的拟合指标显著提高(CFI和TLI提高0.1以上,RMSEA和SRMR降低0.5以上),则说明存在严重的共同方法偏差。如表1所示,加入共同方法潜因子后,八因子模型拟合指标未有显著改善(χ2=1 298.24, df=796, χ2/df = 1.63, CFI = 0.94, TLI = 0.93, RMSEA = 0.05, SRMR = 0.04),说明本研究的共同方法偏差问题并不明显。

(二)描述性统计分析

描述性统计分析的结果如表2所示。可知,职场排斥与同情显著正相关(r = 0.17, p < 0.05),职场排斥与幸灾乐祸显著正相关( r = 0.21, p < 0.01),同情与支持行为显著正相关( r = 0.15, p < 0.05),幸灾乐祸与职场负面八卦显著正相关( r = 0.40, p < 0.01)。这些分析结果初步支持了本研究的相关假设。

| 变量 | 均值 | 标准差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1.同事性别 | 0.69 | 0.47 | ||||||||||

| 2.旁观者性别 | 0.65 | 0.48 | −0.101 | |||||||||

| 3.共事时间 | 5.02 | 4.62 | −0.008 | −0.021 | ||||||||

| 4.职场排斥 | 2.74 | 0.66 | −0.039 | 0.047 | −0.037 | (0.942) | ||||||

| 5.同情 | 2.79 | 0.98 | 0.048 | 0.139* | −0.075 | 0.166* | (0.961) | |||||

| 6.幸灾乐祸 | 2.12 | 0.71 | 0.110 | 0.125 | −0.059 | 0.209** | −0.323** | (0.914) | ||||

| 7.合作性目标互依性 | 3.90 | 0.55 | −0.162* | 0.021 | −0.079 | −0.123 | 0.083 | 0.184** | (0.864) | |||

| 8.竞争性目标互依性 | 2.95 | 0.65 | 0.117 | 0.083 | −0.004 | −0.122 | 0.279** | 0.552** | −0.242** | (0.918) | ||

| 9.支持行为 | 3.87 | 0.64 | −0.089 | −0.010 | −0.032 | −0.065 | 0.149* | −0.083 | 0.403** | −0.148* | (0.920) | |

| 10.职场负面八卦 | 2.45 | 0.73 | 0.114 | 0.119 | 0.022 | 0.273** | 0.417** | 0.398** | −0.428** | 0.313** | −0.483** | (0.843) |

| 注:N=226;对角线括号内的数值为变量的信度系数;*表示 p<0.05,**表示 p<0.01(双尾检验)。 | ||||||||||||

(三)假设检验

1. 调节效应检验

在H1a和H1b中,我们假设合作性目标互依性能调节职场排斥与同情之间的关系,竞争性目标互依性能调节职场排斥与幸灾乐祸之间的关系。利用Mplus 7.0进行路径分析的结果如表3所示。从表3中的M3可以看出,在控制受害者和旁观者的性别、二者的共事时间以及职场排斥和合作性目标互依性的主效应后,职场排斥和合作性目标互依性的交互项对旁观者同情的影响显著(β = 0.148, p < 0.05),表明合作性目标互依性正向调节了职场排斥与旁观者同情之间的关系。同时,M 6的结果表明,在控制受害者和旁观者的性别、二者的共事时间以及职场排斥和竞争性目标互依性的主效应后,职场排斥和竞争性目标互依性的交互项对旁观者幸灾乐祸的影响显著(β = 0.141, p < 0.01),表明竞争性目标互依性正向调节了职场排斥与旁观者幸灾乐祸之间的关系。因此,H1a和H1b得到支持。

| 变量 | 同情 | 幸灾乐祸 | |||||

| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||

| 同事性别 | 0.123

(0.135) |

0.114

(0.135) |

0.140

(0.135) |

0.186* (0.093) |

0.097

(0.077) |

0.096

(0.075) |

|

| 旁观者性别 | 0.292* (0.127) |

0.279

(0.129) |

0.260* (0.130) |

0.201* (0.089) |

0.108

(0.072) |

0.093

(0.071) |

|

| 共事时间 | −0.015

(0.015) |

−0.015

(0.015) |

−0.014

(0.015) |

−0.008

(0.013) |

−0.007

(0.009) |

−0.007

(0.008) |

|

| 职场排斥 | 0.148* (0.070) |

0.152* (0.069) |

0.192*** (0.046) |

0.184*** (0.042) |

|||

| 合作性目标互依性 | −0.060

(0.070) |

−0.019

(0.068) |

|||||

| 竞争性目标互依性 | 0.382*** (0.056) |

0.447*** (0.062) |

|||||

| 职场排斥×合作性目标互依性 | 0.148* (0.069) |

||||||

| 职场排斥×竞争性目标互依性 | 0.141** (0.051) |

||||||

| R2 | 0.028 | 0.057 | 0.080 | 0.034 | 0.370 | 0.421 | |

| ΔR2 | 0.029 | 0.023 | 0.336 | 0.051 | |||

| 注:回归系数为非标准化系数,括号中的值为标准误;***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著。 | |||||||

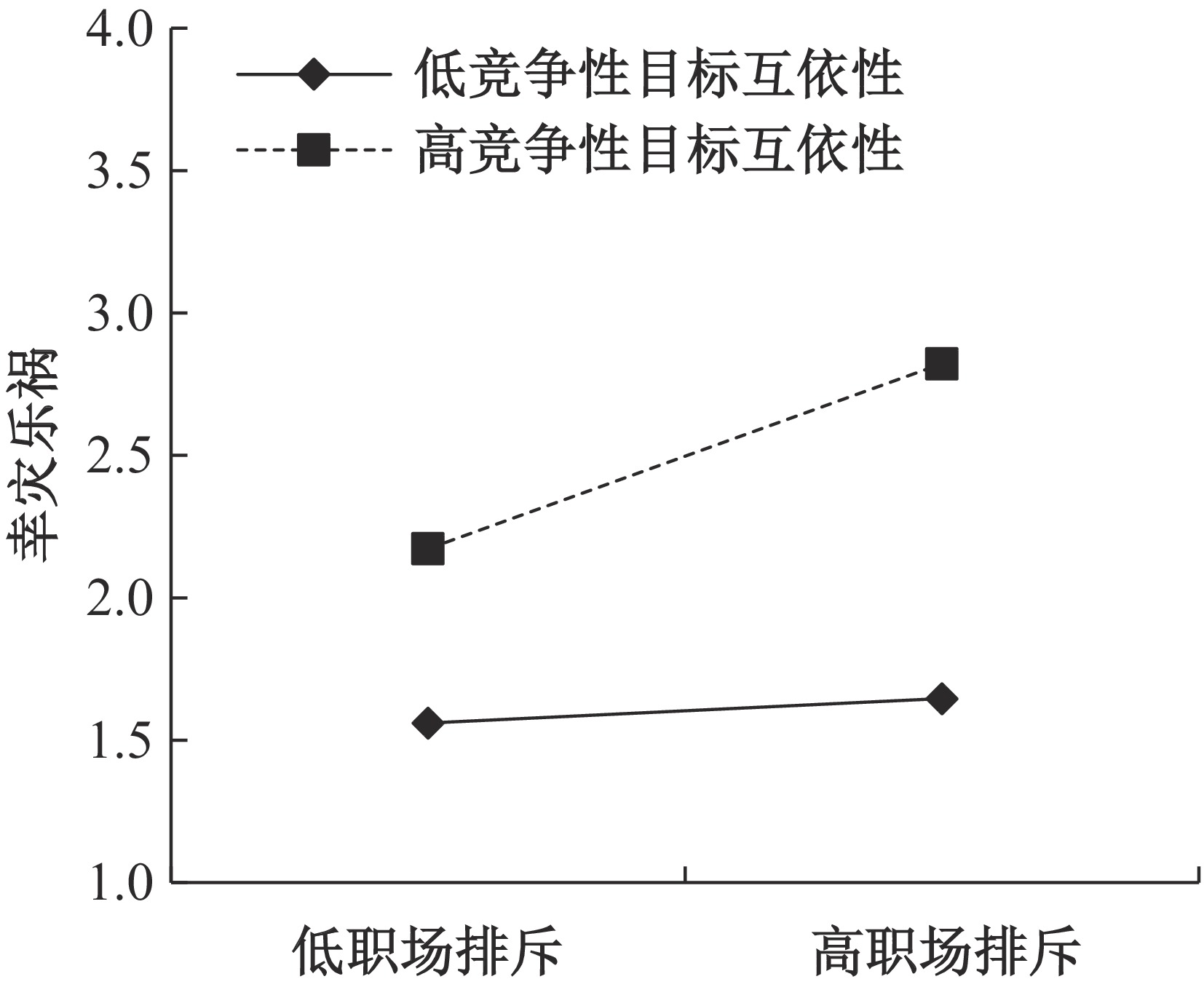

为了进一步检验并直观地反映合作性目标互依性和竞争性目标互依性的调节作用,我们分别绘制了合作性目标互依性和竞争性目标互依性在高于和低于一个标准差水平下的调节效应图。如图2所示,在低合作性目标互依性的条件下,职场排斥和旁观者同情之间的正向关联性较弱(β = 0.065, p > 0.05);而在高合作性目标互依性的情境下,职场排斥和旁观者同情之间的正向关联性较强( β = 0.238, p < 0.01)。同时,从 图3中可以看出,在低竞争性目标互依性的条件下,职场排斥和旁观者幸灾乐祸之间的正向关联性较弱(β = 0.087, p > 0.05);而在高竞争性目标互依性的情境下,职场排斥和旁观者幸灾乐祸之间的正向关联性较强( β = 0.283, p < 0.001)。因此,H1a和H1b得到进一步支持。

|

| 图 2 合作性目标互依性对职场排斥与旁观者同情关系的调节效应图 |

|

| 图 3 竞争性目标互依性对职场排斥与旁观者幸灾乐祸关系的调节效应图 |

2. 直接效应和有调节的中介效应检验

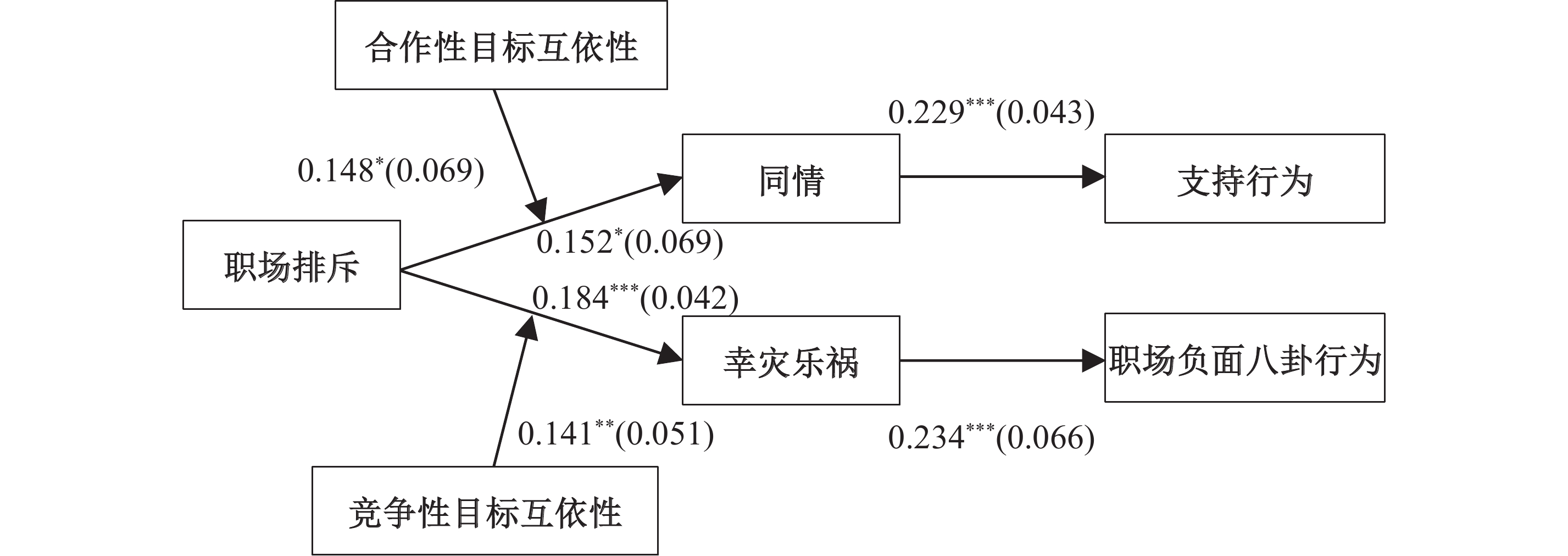

为了对H2a和H2b提出的旁观者情绪对旁观者行为的直接效应以及H3a、H3b提出的有调节的中介效应进行检验,本研究仍然采用Mplus 7.0进行路径分析,整体模型的路径系数结果如图4所示。

从直接效应来看,旁观者同情对旁观者支持行为的正向影响显著(β = 0.229, p < 0.001),旁观者幸灾乐祸对旁观者职场负面八卦行为的正向影响显著( β = 0.234, p < 0.001),因此,H2a和H2b得到支持。

有调节的中介效应的bootstrap检验结果如表4所示。从表4中可以看出,在高合作性目标互依性的条件下,职场排斥通过旁观者同情对旁观者支持行为的间接效应为0.054(95% LLCI = 0.022, ULCI = 0.100);在低合作性目标互依性的条件下,职场排斥通过旁观者同情对旁观者支持行为的间接效应为0.015(95% LLCI = -0.021, ULCI = 0.057),此时的中介效应不显著;合作性目标互依性在高值和低值时,中介效应的差异也显著,效应值为0.040(95% LLCI = 0.007, ULCI = 0.083)。同样,在高竞争性目标互依性的条件下,职场排斥通过旁观者幸灾乐祸对旁观者职场负面八卦的间接效应为0.066(95% LLCI =0.030, ULCI = 0.124);在低竞争性目标互依性的条件下,职场排斥通过旁观者幸灾乐祸对旁观者职场负面八卦的间接效应为0.020(95% LLCI =0.001, ULCI = 0.053);竞争性目标互依性在高值和低值时,中介效应的差异也显著,效应值为0.046(95% LLCI = 0.017, ULCI = 0.094)。由此可见,职场排斥影响旁观者行为反应的两条路径均存在有调节的中介效应,H3a和H3b得到验证。

|

| 注:图中的路径系数为非标准化解;括号中的值为标准误;*** 、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著。 图 4 模型路径系数 |

| 因变量 | 中介变量 | 调节变量 | 效应 | 标准误差 | 95%置信区间下限 | 95%置信区间上限 | |

| 支持行为 | 同情 | 合作性目标互依性 | 高值 | 0.054 | 0.020 | 0.022 | 0.100 |

| 低值 | 0.015 | 0.021 | −0.022 | 0.057 | |||

| 差值 | 0.040 | 0.019 | 0.007 | 0.083 | |||

| 职场负面八卦行为 | 幸灾乐祸 | 竞争性目标互依性 | 高值 | 0.066 | 0.023 | 0.030 | 0.124 |

| 低值 | 0.020 | 0.013 | 0.001 | 0.053 | |||

| 差值 | 0.046 | 0.020 | 0.017 | 0.094 | |||

(一)研究结论

鉴于以往的研究主要从实施者和受害者的角度对职场排斥进行探究,而忽略了职场排斥对旁观者的影响,本研究基于情绪认知评价理论和目标相互依赖理论,考察职场排斥对旁观者行为的影响机制。针对226份数据的分析结果表明:职场排斥对旁观者行为有着显著影响,既有可能引发旁观者的建设性行为(如,支持行为),也有可能导致旁观者的偏差行为(如,职场负面八卦行为),这一过程会通过旁观者情绪的中介机制得以实现,旁观者与受害者之间的目标互依性在这一过程中起到调节作用。具体而言,在高合作性目标互依性的条件下,职场排斥通过旁观者同情对其支持行为的间接影响更为显著;在高竞争性目标互依性的条件下,职场排斥通过旁观者幸灾乐祸对其职场负面八卦行为的间接影响更为显著。总之,通过检验有调节的中介模型,本文深入分析了职场排斥对旁观者行为的作用机制和边界条件,为职场排斥领域的相关研究做出了贡献。

(二)理论意义

第一,本研究采取旁观者视角,考察了职场排斥对旁观者行为的作用机制,有助于人们更加全面地认识职场排斥的影响效应,拓展了职场排斥行为的研究视角。职场排斥是一种消极的人际行为,以往关于职场排斥作用机制的研究,大多是从实施者与受害者的角度出发,将职场排斥视为二者人际互动的结果,从而忽视了与二者处于同一工作系统中的旁观者的角色与行为,导致我们对于职场排斥中旁观者的角色和行为选择机制知之甚少(陈晨等,2017)。因此,本文将旁观者视角引入到职场排斥作用机制的研究中,是对当前研究的有益补充和拓展。不仅如此,Chen(2018)在研究中指出,职场排斥意味着受害者的污名化,出于使个人或组织远离污点、保持正直的动机,旁观者会减少与受害者的合作意愿。不同于这一观点,本文的研究结果表明,旁观者既有可能表现出针对受害者的偏差行为(职场负面八卦行为),也可能会表现出以受害者为导向的亲社会行为(支持行为)。这一结论拓展了职场排斥中旁观者行为选择的研究,推进了职场排斥行为的后果研究。

第二,本研究为解释职场排斥对旁观者角色和行为选择的作用机制提供了崭新的理论视角。对于职场虐待与旁观者行为之间的关系,以往的研究大多采用道义公平理论(Mitchell等,2015;Priesemuth和Schminke,2019)和调节焦点理论(Shao等,2018)等视角,其中,Chen(2018)从进化角度(evolutionary perspective)对职场排斥与旁观者行为之间的关系进行了初步探讨。而本研究则基于情绪认知评价理论和目标相互依赖理论对职场排斥与旁观者行为之间的关系进行了重新探讨,发现职场排斥与个体间的目标互依性(合作性目标互依性、竞争性目标互依性)的互动会通过旁观者情绪的中介作用,进而对旁观者的行为产生间接影响,由此丰富了该领域的研究理论。

第三,本研究提出并检验了旁观者情绪在职场排斥与旁观者行为关系间的中介作用以及目标互依性的调节作用,丰富了我们对职场排斥内在机理和边界条件的认识。现有的研究在从情绪视角考察职场虐待事件对旁观者的影响时,多是基于道义公平理论,发现职场虐待事件会通过激发旁观者的愤怒情绪,进而驱动旁观者的行为(Priesemuth和Schminke,2019)。然而,Leon和Halbesleben(2015)的研究猜想职场虐待事件可能会通过幸灾乐祸的中介作用,进而对旁观者的行为产生间接影响,但这一观点尚缺乏相关的实证支持。同时,在职场排斥领域,尚未有研究关注情绪在职场排斥与旁观者行为关系中的重要作用。本研究基于情绪认知评价理论,提出并验证了职场排斥会通过同情和幸灾乐祸的中介作用,对旁观者的行为产生间接影响,从情绪视角丰富了该领域的研究内容,也回应了Mitchell等(2015)关于未来的研究应关注人际因素对旁观者幸灾乐祸及其他情绪影响的呼吁。同时,情绪作为一种新的影响机制,其提出和验证进一步诠释了职场排斥影响旁观者行为的内在机理。除此之外,通过识别情绪认知评价机制的边界条件,即目标互依性的调节作用,本研究不仅拓展了目标相互依赖理论的研究,也进一步从情绪的视角更好地诠释了职场排斥对旁观者行为选择的影响。

(三)实践启示

本研究旨在探讨职场排斥对旁观者行为的影响机制,对于组织的管理实践具有十分重要的参考价值。具体来说,从组织和管理者的角度:首先,本文的研究结果表明旁观着同样会受到职场排斥事件的影响,对此,管理者应努力营造良好的组织文化,引导员工之间形成包容、信任的互动关系,从源头上遏制职场排斥事件的滋生。其次,对于已经发生的职场排斥,管理者应采取“因人而异”的干预策略。对于旁观者而言,一方面,管理者应通过深入沟通,鼓励其自我化解或通过心理疏导等方式协助其调节负面情绪,引导其理性看待职场排斥事件;另一方面,管理者要密切关注旁观者的行为反应,尤其是以受害者为导向的偏差行为,旁观者针对受害者的偏差行为对实施者来说可能是对其排斥行为的一种积极反馈,从而导致实施者对排斥行为更加有恃无恐、变本加厉,因此,管理者应及时采取恰当的干预手段,避免旁观者的“同流合污”和职场排斥事件的升级。此外,旁观者的以受害者为导向的亲社会行为和偏差行为也可能是组织中存在职场排斥的信号,为了强化对职场排斥的管理效能,管理者应积极了解旁观者对同事遭遇的态度,关注旁观者的行为变化,识别并处理正在发生的职场排斥事件,防止职场排斥事件的进一步发展和蔓延。最后,本文的研究结果发现,旁观者与受害者之间的目标互依性能够影响职场排斥对旁观者情绪和行为的作用效果。同时,已有的研究发现,共同的任务以及共享的奖励分配制度能够在削弱竞争性目标互依性的同时强化合作性目标互依性(Li等,1999)。鉴于此,组织应致力于营造合作共赢的工作氛围,采取措施完善并优化员工的目标结构,实施以合作为导向的奖励机制,以鼓励员工之间的合作与互助。

从旁观者的角度:一方面,旁观者可以通过对职场排斥进行准确的归因等方式来理性看待、合理应对职场排斥事件。若是问题源自受害者,旁观者可以通过与对方沟通帮助其发现自身的不足与问题,切忌采取消极手段“以暴治非”;若是实施者恶意进行职场排斥,旁观者应找准时机采取对实施者进行劝说等方式进行干预,使其认识到职场排斥行为的危害性,防止事态的恶化。另一方面,在面对职场排斥事件时,旁观者应学会及时调整和控制自身的情绪和行为反应,做好双方的协调工作。

(四)研究不足与展望

本研究不可避免存在一些局限,需要在后续研究中进行完善。第一,本研究所采用的截面数据难以考察职场排斥对旁观者情绪和行为产生影响的动态过程。情绪反馈理论指出,人们总是试图缓解消极的情绪状态,并获得积极的情绪预期(Baumeister等,2007)。鉴于此,从长期来看,为了获得积极稳定的情绪体验,职场排斥情境中的旁观者可能会在行为选择上出现转化或强化现象。因此,未来的研究可采取纵向追踪研究,以期更加准确地探讨变量间的关系。第二,本研究在考察旁观者的行为反应时,主要从受害者的角度出发,选取了旁观者对受害者的支持行为和职场负面八卦行为作为结果变量,而根据以往的研究,旁观者也可能表现出针对实施者的偏差行为(Mitchell等,2015)。另外,Van Heugten(2010)的研究也指出,旁观者也常常为避免卷入人际冲突而对同事的遭遇选择“熟视无睹”,导致负面事件的“升级效应”,加剧其对受害者的消极影响。因此,未来的研究可在本研究的基础上,全面考察职场排斥对旁观者行为的影响机制,丰富旁观者的角色和行为。第三,根据目标相互依赖理论,本研究指出受害者和旁观者之间的目标互依性是职场排斥与旁观者情绪关系间重要的边界条件。然而,旁观者自身的被排斥经历也可能会影响其对职场排斥的解读。例如,有类似经历的旁观者可能更容易对受害者的遭遇“感同身受”,从而更倾向于同情受害者,而当旁观者对组织中的职场排斥现象“司空见惯”时,则更可能对受害者的遭遇“熟视无睹”,从而削弱旁观者的情绪和行为反应。因此,未来的研究应当考虑旁观者的被排斥经历在职场排斥对旁观者行为作用机制中的重要作用。第四,Dhanani和LaPalme(2019)的研究指出,除旁观者因素外,受害者特征也是影响职场虐待事件中旁观者反应的决定性因素。例如,当受害者需要为职场虐待事件负责时,旁观者会更多地表现出针对受害者的偏差行为(Mitchell等,2015)。此外,从受害者的反应来看,当受害者认为自己遭遇到不公正对待时,旁观者会更倾向于惩罚职场虐待的实施者(Umphress等,2013)。因此,未来的研究也可从受害者的视角出发,探究受害者因素对职场排斥与旁观者行为之间关系的重要影响。第五,根据社会学习理论,职场虐待事件会强化旁观者的替代性学习,促进其自我反思,由此产生自我完善、自我保护等动机。因此,未来的研究可在此基础上深入挖掘职场排斥对旁观者行为的影响机制,丰富该领域的理论基础。

| [1] | Blader S L, Wiesenfeld B M, Fortin M, et al. Fairness lies in the heart of the beholder: How the social emotions of third parties influence reactions to injustice[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2013, 121(1): 62–80. |

| [2] | Daniel E, Dys S P, Buchmann M, et al. Developmental relations between sympathy, moral emotion attributions, moral reasoning, and social justice values from childhood to early adolescence[J]. Journal of Adolescence, 2014, 37(7): 1201–1214. |

| [3] | Dhanani L Y, LaPalme M L. It’s not personal: A review and theoretical integration of research on vicarious workplace mistreatment[J]. Journal of Management, 2019, 45(6): 2322–2351. |

| [4] | Elfenbein H A. The many faces of emotional contagion: An affective process theory of affective linkage[J]. Organizational Psychology Review, 2014, 4(4): 326–362. |

| [5] | Ferris D L, Brown D J, Berry J W, et al. The development and validation of the workplace ostracism scale[J]. Journal of Applied Psychology, 2008, 93(6): 1348–1366. |

| [6] | Ferris D L, Yan M, Lim V K G, et al. An approach-avoidance framework of workplace aggression[J]. Academy of Management Journal, 2016, 59(5): 1777–1800. |

| [7] | Hershcovis M S, Bhatnagar N. When fellow customers behave badly: Witness reactions to employee mistreatment by customers[J]. Journal of Applied Psychology, 2017, 102(11): 1528–1544. |

| [8] | Kwan H K, Zhang X M, Liu J, et al. Workplace ostracism and employee creativity: An integrative approach incorporating pragmatic and engagement roles[J]. Journal of Applied Psychology, 2018, 103(12): 1358–1366. |

| [9] | Li X X, McAllister D J, Ilies R, et al. Schadenfreude: A counternormative observer response to workplace mistreatment[J]. Academy of Management Review, 2019, 44(2): 360–376. |

| [10] | Miner-Rubino K, Cortina L M. Beyond targets: Consequences of vicarious exposure to misogyny at work[J]. Journal of Applied Psychology, 2007, 92(5): 1254–1269. |

| [11] | Mitchell M S, Vogel R M, Folger R. Third parties’ reactions to the abusive supervision of coworkers[J]. Journal of Applied Psychology, 2015, 100(4): 1040–1055. |

| [12] | Mroz J E, Allen J A. An experimental investigation of the interpersonal ramifications of lateness to workplace meetings[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2017, 90(4): 508–534. |

| [13] | Priesemuth M. Stand up and speak up: Employees’ prosocial reactions to observed abusive supervision[J]. Business & Society, 2013, 52(4): 649–665. |

| [14] | Priesemuth M, Schminke M. Helping thy neighbor? Prosocial reactions to observed abusive supervision in the workplace[J]. Journal of Management, 2019, 45(3): 1225–1251. |

| [15] | Robinson S L, O’ Reilly J, Wang W. Invisible at work: An integrated model of workplace ostracism[J]. Journal of Management, 2013, 39(1): 203–231. |

| [16] | Shao P, Li A, Mawritz M. Self-protective reactions to peer abusive supervision: The moderating role of prevention focus and the mediating role of performance instrumentality[J]. Journal of Organizational Behavior, 2018, 39(1): 12–25. |

| [17] | Umphress E E, Simmons, A L, Folger R, et al. Observer reactions to interpersonal injustice: The roles of perpetrator intent and victim perception[J]. Journal of Organizational Behavior, 2013, 34(3): 327–349. |

| [18] | Van Heugten K. Bullying of social workers: Outcomes of a grounded study into impacts and interventions[J]. British Journal of Social Work, 2010, 40(2): 638–655. |

| [19] | Westring A F, Ryan A M. Personality and inter-role conflict and enrichment: Investigating the mediating role of support[J]. Human Relations, 2010, 63(12): 1815–1834. |

| [20] | Wu C H, Liu J, Kwan H K, et al. Why and when workplace ostracism inhibits organizational citizenship behaviors: An organizational identification perspective[J]. Journal of Applied Psychology, 2016, 101(3): 362–378. |

| [21] | Wu L Z, Birtch T A, Chiang F F, et al. Perceptions of negative workplace gossip: A self-consistency theory framework[J]. Journal of Management, 2018, 44(5): 1873–1898. |

| [22] | Yang J, Treadway D C. A social influence interpretation of workplace ostracism and counterproductive work behavior[J]. Journal of Business Ethics, 2018, 148(4): 879–891. |