2020第42卷第3期

2.南京大学 商学院,江苏 南京 210093

2.School of Business, Nanjing University, Nanjing 210093, China

直至今日,全球化企业仍依赖外派经理将总部与海外分部各具优势的资源结合起来,以形成跨越国家和文化边界的组织合力,然而这种合力并不容易形成。对美国跨国公司的调查显示,外派经理失败的比率高达40%—70%(Andreason,2003);商业评论(2018)的调查显示,中国也因缺乏胜任跨文化情境的外派经理而令60%—70%的海外并购未能发挥预期价值(商业评论,2018)。

虽然已有大量研究探讨哪些特质和能力更有可能预测外派经理在跨文化工作场所中的成功(Shaffer等,2006;刘畅唱等,2016),但并未揭示它们究竟是如何获取、发展或培育的(Yamazaki和Kayes,2004)。首先,一些学者将“社会学习”和“经验学习”的理论用于外派经理的跨文化适应研究(Yamazaki和Kayes,2004;Bird和Mendenhall,2016),但由于上述学习理论本质上并不关注价值观和潜在基本假设的改变和调整,而这两者正是文化结构中比具体行为和实践更为深层的组成部分(埃德加∙沙因,2014),因此前述学习理论难以阐释外派经理跨文化学习的全过程。特别是在管理者自身本源文化与新情境下潜在基本假设部分发生矛盾和冲突时,由于此时人们往往以牺牲自己的感知和认知为代价以换取从产生的焦虑中解脱,从而意味着心理防御机制的开启和学习的终止(Mezirow,2000)。此时,现有研究常用的“社会学习”和“经验学习”理论都无法解释外派经理该如何进行有效的跨文化学习。

其次,一些学者认为,“有效的”外派经理并不仅仅是“适应了”文化差异,克服了文化障碍可能引起的“负向偏差”(Lisak等,2016);而且是利用文化差异为跨文化组织注入生机和活力,这正是外派经理全球领导力的实质体现(Osland等,2006)。然而当前文献中不仅对于外派经理如何利用文化差异实现全球领导力的研究远远不足(Ren等,2014),更缺少从外派经理与东道国下属的互动中探究其全球领导力形成的动态过程的研究(Bird和Mendenhall,2016),因此难以打开全球领导力产生和发展的神秘“黑箱”。

第三,领导力和文化是一体的两面(埃德加•沙因,2014),外派经理全球领导力形成的过程也正是他对所在工作场合的局部文化产生影响的过程。然而现有跨文化管理的文献大多采取Hofstede(2001)的国家文化类型理论,将文化视为静态和统一的,并未给个体在特定情境下推动局部文化的演化留下积极作为的空间,因此当前跨文化管理的研究亟需看待文化的视角转变(Brannen和Peterson,2009)。

鉴于此,本研究提出以下研究问题:成功应对文化差异的外派经理是如何进行跨文化学习的?涉及价值观和潜在基本假设的跨文化学习是如何发生的?外派经理是如何在这一过程中发展其全球领导力,又如何影响工作场所的局部文化的?

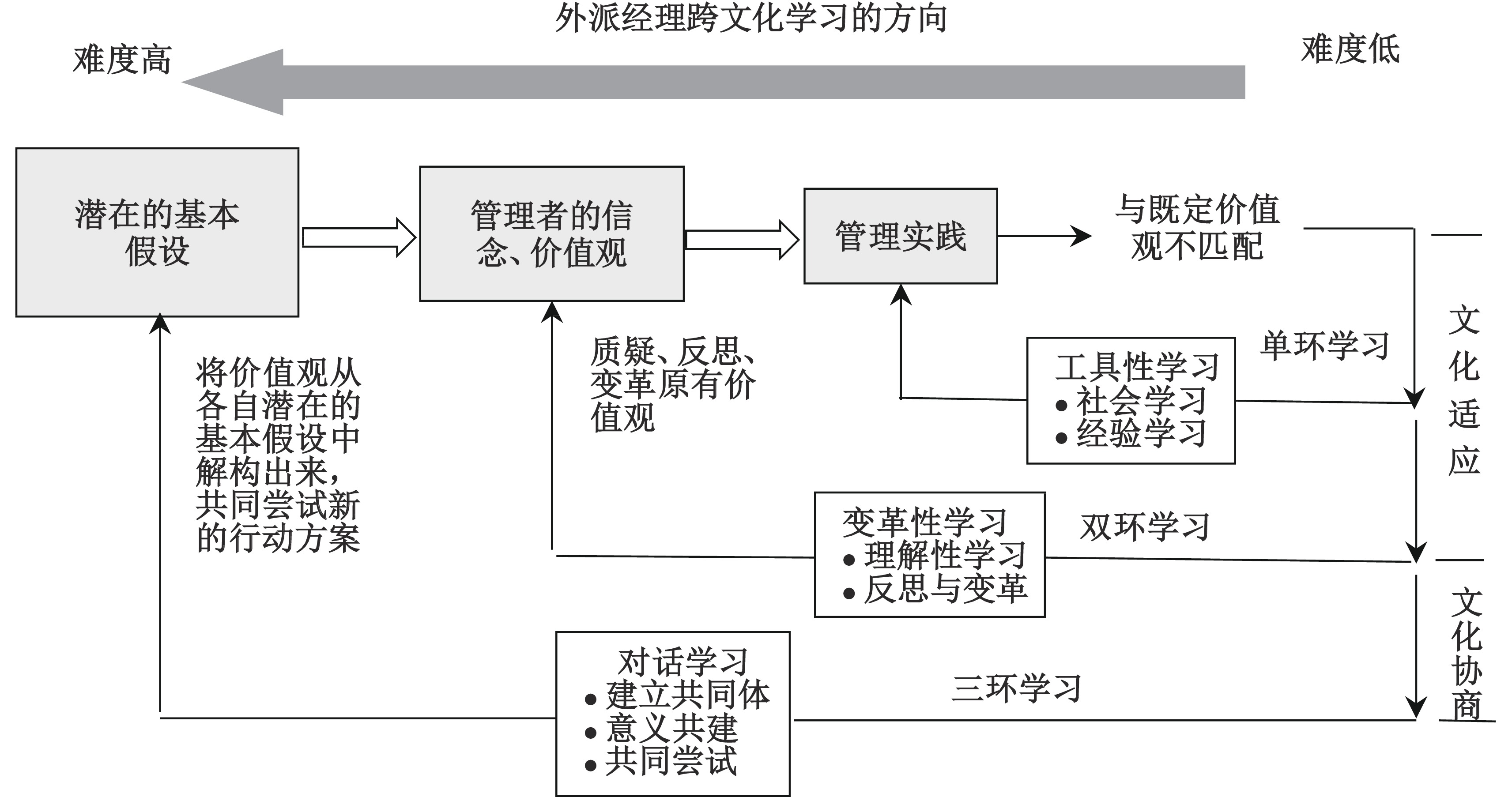

针对上述问题,本研究对中国跨国公司在德国(慕尼黑和爱森堡)、日本、墨西哥三国四地的外派经理展开案例研究,构建了跨文化“三环学习”的理论模型,阐明适用不同层次的有效学习模式和学习策略。该模型阐释了外派经理实现对文化差异从管理的“消极”阻力到创新的“积极”助力的转化过程,以及这种转化与外派经理的跨文化适应之间的关系。

本研究的理论贡献主要体现在:其一,构建的“三环学习”模型将“工具性学习”“变革性学习”和“对话学习”三种不同的学习模式整合进一个动态的理论框架,解释跨文化工作场所的外派经理在“管理实践”“价值观”“潜在基本假设”三个不同层次的学习模式,较好地说明了外派经理是如何在“社会学习”和“经验学习”基础上进行更深层次文化学习的。其二,本研究将“双环学习”理论应用于跨文化学习情境,并加以拓展,通过对话学习展示了将文化差异从冲突的根源转化为创新来源的机会与可能。其三,本研究以“协商文化”视角(Brannen和Peterson,2009)取代文化主义的“静态文化”视角(Hofstede,2001;Ren等,2014),说明了全球领导力发展的动态过程及跨文化工作场所文化演化的微观基础。本研究建立的跨文化“三环学习”模型,为外派经理的跨文化管理实践和全球领导力发展提供较好的理论借鉴和实践指导。

本文结构安排如下:首先,回顾相关理论基础并进行文献综述;其次,在研究方法中介绍数据来源和具体的编码过程;再次,构建理论模型,并对生成的概念和范畴进行具体的解释说明;最后为结论与讨论。

二、理论基础与文献综述(一)社会学习理论

社会学习理论认为,学习有四个核心要素:注意(attention)、保持(retention)、重复(reproduction)、激励(incentives)(Bandura和Walters,1977)。Bandura和Walters(1977)的实证研究表明:个体习得很多行为,但并不都会释放出来,因为并不都会受到正面的奖赏。但是,如果奖励结构改变了,以前未释放的行为就会被执行。

在跨文化管理研究领域中,社会学习理论主要用于解释跨文化培训对于跨文化适应的作用(Black等,1991)。受训者在跨文化互动中观看模范适宜或不适宜的行为,或参与行为的预演,并把这些行为和预期的结果联系起来。通过这种方式受训者学习到新文化情境中适宜的行为方式,从而提高了在未来情境中的适应可能(Bird和Mendenhall,2016)。

但以社会学习理论解释跨文化适应的学习过程遇到几个挑战:第一,并不是所有的外派人员都有条件接受跨文化培训;第二,即使组织为外派人员提供了跨文化培训,也无法在培训的内容里囊括现实跨文化情境中的全部内容;第三,由于现实跨文化情境的复杂性和模糊性,外派人员很难判断谁才是适宜模仿的“模范”;第四,跨文化培训反而可能增加外派人员在实际情境中的“刻板印象”。

因此,一些学者们提出以Kolb和Kolb(2005)的“经验学习理论”解释跨文化管理者在现实情境中成功适应的学习机制(Yamazaki和Kayes,2004)。

(二)经验学习理论

经验学习理论是成年人的学习理论,它强调了经验在学习中的关键作用(Kolb和Kolb,2005)。经验学习理论不将学习看作行为或认知的结果,而认为学习是一个4阶段的循环,其中包括:“具体经验”(concrete experience,CE),它将成为下一步“反思性观察”(reflective observation,RO)的基础;通过反思性观察,经验被吸收用于形成“抽象概念”(abstract conceptualization,AC);从抽象概念出发又形成“积极的试验”(active experimentation,AE)。“积极的试验”既是一轮经验学习的结束,又会形成新一轮经验学习的“具体经验”,从而开启新的学习循环。

由于经验学习理论更能够说明现实情境中个体的学习行为,因此学者们认为跨文化情境中适应绩效和工作绩效更好的管理者是更全面利用了经验学习各个阶段的个体(Yamazaki和Kayes,2004)。通过经验学习,跨文化管理者对新情境中的经验做出“反思性观察”,从而客观地描述情境,并且能发展出对于事情为何如此发生的理解(Kolb和Kolb,2005)。人们不断把新的经验纳入自身的解释体系,从而更好地把握对情境的解读,以形成后续新的行动策略。由于“适应”意味着调整各项功能以匹配情境(Black等,1991),因此经验学习是外派经理跨文化适应的重要方式。

但是,应用经验学习阐明外派经理的跨文化学习过程存在一个问题,即新的经验通过个体原有解释框架被吸收并成为个体下一步行动基础的过程,是用习惯的参照框架形成解释的过程,而这些习惯的解释框架受个体原有文化的影响很深。如果新文化情境中的经验过于奇异,以至于使用现有的解释框架无法理解和接受时,个体该如何学习和适应呢?

由于人们为了避免经验和解释框架不匹配时产生的焦虑,常常不惜以牺牲自己的感知和认知为代价,此时往往意味着心理防御机制的开启和学习的终止(Mezirow,2000)。因此经验学习理论无法说明当管理者在新的文化情境中经历文化差异带来的巨大冲击时,特别是当新的经验无法与已有的解释框架兼容时,他们此时的跨文化学习究竟如何展开?

(三)双环学习理论

Argyris和Schön(1996)把组织学习的方式分为“单环学习”(single-loop learning)和“双环学习”(double-loop learning)。前者仅仅是察觉并纠正了行动策略中与主导价值观不匹配的错误,而没有改变主导价值观。而双环学习是为了纠正组织运行中出现的错误,对主导价值观也进行了必要的修正。由于Argyris和Schön(1996)是从个体认知角度来认识组织学习的,因而上述两种学习形式同样存在于个体学习过程(罗伟良等,2006)。Nielsen等学者认为,虽然和单环学习相比,双环学习发生在更高的层次,但由于双环学习缺乏对主导价值观所在的社会系统的觉察和反思,因此在面临价值观冲突的“两难境地”时缺乏更高水平的变革可能(Isaacs,2001;Nielsen和Lockwood,2018)。上述研究虽未涉及文化差异的情境,但为外派经理文化学习的研究提供了启发,当跨文化的情境对外派经理固有的价值观形成冲击和挑战时,涉及价值观调整和修正的双环学习如何得以实现?当面临价值观冲突的“两难境地”时,外派经理如何进行更高层次的跨文化学习?

(四)全球领导力与“协商文化”

一个群体刚成立或者面临一项新的任务或难题时,群体所提出的第一个解决方案反映了提议者自己所奉行的价值观。能够影响整个群体采用某一特定的解决方案的个体将会成为群体的领导者(埃德加∙沙因,2014)。当整个群体采取一些共同行动并且这种做法的确成功时,才会生成共享的信念或价值观;当基于这个信念或价值观的行动持续奏效时,就会形成共享的假设。上述过程生成了群体成员的“共享基础”,这就是文化形成的过程。沙因由此把文化和领导力视为一体的两面(埃德加∙沙因,2014)。

实践中,跨国公司期望管理者通过国际派遣经历发展的全球领导力实质体现为能够“影响其所在的全球社区形成朝向共同目标合力工作的思想、态度和行为”(Osland等,2006)。跨文化管理者应该努力与来自不同文化背景的个体互动,创造一个超越国家、群体文化分野的新的实体(陈春花,2017),并成为多元文化团队中的桥梁和纽带(Shaffer等,2006)。从这个意义上讲,全球领导力的本质体现在推动或促进一种新的文化的形成。因此跨文化管理者不仅需要去“适应”新情境下的文化,在“适应”中习得新异文化群体的“共享基础”,而且应推动这种“共享基础”朝向更符合现实的、更具包容性,也更有益于整个群体发展的方向演化。

全球领导力发挥作用的过程是“协商文化”(Brannen和Peterson,2009)生成的微观基础。“协商文化”是基于对文化主义(culturalism)反思提出的。由于文化主义认为个体和组织是嵌入文化情境的行动者或行动者的集合(Hofstede,2001),行动者的各种绩效受制于文化,因此他们可能具备适应不同文化情境的个体特质,或者发展出适应不同文化情境的个人能力,但不能改变文化。文化主义典型的代表是Hofstede(2001)的国家文化维度理论。

文化主义视角的一个重要局限就是将文化视为静态和统一的,缺乏以过程的概念理解文化和组织及行动者的互动影响。文化并不是个体成员简单会聚而成,而是由个体成员动态创造和实现的(van Maanen和Barley,1984)。

Ong(1987)指出,文化是历史的、涌现的,处于变动中的、未完成的意义和实践,产生于行动者的网络,文化的变化涉及身份的变化、既斗争又依赖的关系的变化,包括对现实经验本身的变化,在上述变化的情境中,行动者创造和解释着文化。基于上述对文化的定义,Brannen和Peterson(2009)提出了看待文化的一个新的视角,即将跨文化组织中的文化看作是“协商的”。“协商文化”的视角既承认文化的历史根源,又同时看到文化会随着时间的流逝更新、修正或重组,给个体在特定组织情境下的积极作为留下空间。跨文化管理者发展全球领导力的过程,也就是推动“协商文化”形成和演化的过程。

(五)文献评述

将“社会学习”和“经验学习”理论应用于跨文化管理领域的研究,都未涉及外派经理如何处理深层次的文化差异问题。双环学习理论虽然提示外派经理可以通过价值观层次的变革与调整,从更深层次适应东道国文化。但是,由于双环学习理论中缺乏对主导价值观所在的社会系统的觉察和反思,因此在面临价值观冲突的“两难境地”时缺乏更高水平的变革可能(Isaacs,2001;Nielsen和Lockwood,2018)。对这一问题的解决需要采用“协商文化”的视角,从外派经理与东道国工作伙伴的互动中探究跨文化工作场所的局部文化演化的过程。

采用“协商文化”的视角看待跨文化工作场所的文化差异时,质性研究是合适的研究方法。Moore(2011)采用整体论人种志的方法研究了德国BMW公司并购英国Rover后成立的BMW MINI公司内部经理和工人的互动,公司内部关于不同国家身份的表达,不同文化之间关系的交互等文化“协商”的过程。Moore(2011)展示了不同群体的互动、互相塑造,彼此对对方决策的反应过程。Caprar(2011)通过对位于罗马尼亚的一家美国公司的民族志研究发现,东道国员工并不总是其国家文化的反映,他们的文化身份取决于自身对国家文化的有选择的采用,并受到跨国公司自身文化的影响。该研究显示了东道国员工作为行动者,并非受制于某种特定的文化,而是在与本国文化和外来文化的“交谈”过程中动态建构自己的文化身份。类似地,Yagi和Kleinberg(2011)采用解释主义民族志的方法研究了一家包括日本和美国两种文化的公司后,发现员工的文化身份是在与他人互动的“协商”过程中动态地形成的。

虽然上述研究支持了跨文化互动中工作场所文化演化及整合的可能性,但遗憾的是,已有文献很少探究外派经理如何学习发展全球领导力以对上述局部文化演化发挥积极的影响。跨文化管理领域的已有文献亦较少将管理者的跨文化学习、全球领导力发展与促进“协商文化”形成等几方面整合起来研究。

有鉴于此,本文基于案例研究构建一个能够解释管理者跨文化学习的整体过程的理论模型,从而阐明外派经理从文化适应到影响组织文化变革的过程如何发生、发展和演化。另外,本文也将探讨:这个过程需要跨文化管理者采用哪些学习模式或学习策略?当与跨文化情境中的工作伙伴的价值观存在巨大冲突和分歧时,外派经理如何通过跨文化学习应对和解决?管理者的跨文化学习又如何促进“协商文化”的生成?

三、研究方法(一)研究对象及适用性

本研究进行观察和访谈的数据收集过程是在M集团内完成。M集团是一家生产汽车零部件的大型跨国公司,2005年12月在香港证券交易所上市。目前已成为全球乘用车零部件的重要供货商,在东京、慕尼黑、底特律建立了销售和设计中心,并在美国、德国、泰国、墨西哥设立了生产基地。目前M的员工25%在海外,集团高管50%来自海外,资金65%来自海外,海外分公司管理团队当地化达90%,整体销售额的94%来自跨国汽车制造企业。

选择M集团作为本研究的案例来源基于以下原因:

1. 满足理论抽样原则。M集团的跨文化管理有超过十年的历程。从时间跨度上来看能够为执行质性研究的案例选取提供较为充足的原始材料。并且M集团在美国、德国、日本、墨西哥、泰国都有分公司或分支机构,外派经理的工作情境位于不同的文化区域,在样本分布的空间跨度上满足抽样选取的条件。

2. 数据的可得性。M集团的高管团队对本研究非常感兴趣也非常支持,同意对研究者的访谈、实地观察、档案调研等数据收集给予充分的配合,并希望研究者将研究结果和发现提供给集团人力资源部门研读参考。在2014年到2016年的调研时间里,M集团向研究者开放了“全球人力资源训练营”的集会,以及针对特定海外分部的培训项目。并允许研究者阅读人力资源部门对各海外分部中层以上的绩效评价、上下级评价等材料,为研究者提供了很大的便利。

(二)数据来源

从2015年5月至2017年3月,本文作者和研究团队成员多次赶赴M集团总部(嘉兴)和主要生产基地(宁波)进行访谈、调研。在集团总部于2015和2016年召开全球人力资源会议的时间里,本文作者实地观察了部分培训项目,并在会议日程间隙对相关人员进行了访谈。对于在境外工作的受访者,本文作者后续使用Skype和M集团内部全球视频电话体系进行了访谈(都是之前面对面访谈过的受访者)。除了实地观察和访谈之外,本文作者还收集了集团人力资源部门提供的文档资料,并辅以网络数据等。

具体数据来源情况见表1。

| 访谈数据 | |||||

| 数据来源 | 受访者 | 数据整体描述 | 访谈原因/目的 | ||

| 集团总裁办 | CEO;总经理助理 | 2位,共4次访谈;共计访谈时间280分钟;访谈记录共计6.7万字 | 1.了解集团概况和跨国经营发展历史; 2. 获得受访管理者推荐人选; 3.了解文化差异对海外公司运营的影响和解决思路; 4.了解对受访管理者跨文化管理绩效的评价; 5.保障数据可获得性 |

||

| 集团人力资源部 | CHO;人力资源专员 | 2位,3次访谈;共计访谈时间100分钟;访谈记录共计1.2万字 | 同上 | ||

| 集团各海外运营部 | 跨文化管理者(中、高层) | 9位;其中(曾)驻德国3位、(曾)驻墨西哥2位、驻日本1位、(曾)驻泰国2位、驻美国1位;驻外时间均超过1年;15次访谈;共计访谈时间920分钟;访谈记录共计15.6万字 | 1.了解个人及海外公司基本信息; 2.了解焦点事件发展的起因和详细经过、结果; 3.了解个人在事件过程中想法的变化及对事件的事后反思; 4.了解个人对事件过程中他人变化的感知和理解; 5.获得事件中重要他人的信息以利于进一步访谈 |

||

| 集团财务部 | 财务人员 | 2位;分别(曾)在德国慕尼黑和爱森堡工作;2次访谈;共计访谈时间45分钟;访谈记录共计0.8万字 | 1.获得对焦点事件的多源视角; 2.获得事件中重要他人的信息以利于进一步访谈 |

||

| 集团外事部 | 翻译 | 4位;分别(曾)在德国慕尼黑和爱森堡、日本、墨西哥工作;4次访谈;共计访谈时间230分钟;访谈记录共计3.4万字 | 1.获得对焦点事件的多源视角; 2.获得事件中重要他人的信息以利于进一步访谈 |

||

| 集团德国慕尼黑分公司 | 德方总经理(德国籍) | 1位;1次访谈;共计访谈时间60分钟;访谈记录共计0.5万字 | 1.获得对焦点事件的多源视角; 2.了解焦点事件发展的起因和详细经过、结果; 3.了解个人在事件过程中想法的变化及对事件的事后反思; 4.了解个人对事件过程中他人变化的感知和理解 |

||

| 集团墨西哥分公司 | 墨西哥生产经理(墨西哥籍) | 1位;1次访谈;共计访谈时间60分钟;访谈记录共计0.4万字 | 同上 | ||

| 集团美国分公司 | 美国副总经理(美国籍) | 1位;1次访谈;共计访谈时间60分钟;访谈记录共计0.5万字 | 同上 | ||

| 总计 | 23人 | 31次访谈;共1755分钟,访谈记录29.1万字 | |||

| 档案数据 | |||||

| 数据来源 | 数据名称 | 数据整体描述 | 数据收集原因/目的 | ||

| 集团总裁办 | 《海外运营巡视记录》《会议纪要》 | 集团高层对各海外分公司巡视发现和意见(节选);集团高层与各海外分公司高管会谈纪要(节选) | 1.了解海外分公司整体运营状况; 2.了解文化差异给海外公司管理带来的困难和解决思路 |

||

| 集团人力资源部 | 《人事测评报告》《绩效考核报告》《培训记录》《企业内刊》《员工关怀简报》 | 对驻外管理人员的测评报告;对驻外管理人员的考核报告;跨文化培训项目设置和效果报告;企业发行的内部刊物;集团各地员工的活动、表彰和工作生活纪实 | 1.了解受访管理者基本情况; 2.了解对受访管理者跨文化管理绩效的评价; 3.了解海外公司员工的工作生活状态; 4.了解受访管理者对处理文化差异问题的反思和总结 |

||

| 企业网站 | 年报、中报、全球布局、职业发展 | 上市公司年报和中报;企业在全球的布局和发展;企业的人力资源管理概况 | 1.了解企业的基本信息; 2.了解企业国际化的发展脉络; 3.了解企业各海外公司的运营的财务基本状况 |

||

| 外部网站 | 新浪财经、新华财经、网易汽车、新浪汽车、中国汽车工业协会网、海外网德国频道 | 对M集团海外投资和并购的媒体记录和评价;对集团海外分公司东道国发展的记录和评价 | 1.了解媒体对M国际化的总体评价; 2.了解媒体对M在东道国当地管理情况的评价 |

||

| 观察记录 | |||||

| 时间 | 事件 | 记录文字 | |||

| 2015年9月3日—5日 | 集团全球人力资源培训 | 0.9万字 | |||

| 2016年10月26日—29日 | 集团全球人力资源培训 | 1.2万字 | |||

| 资料来源:作者整理。 | |||||

(三)数据分析

本研究的数据分析开始于数据收集期间并持续到本文写作结束,在原始数据、文献、逐渐浮现的构念之间不断迭代。数据分析过程如下:

1. 描述关键事件。这一过程在扎根调研和档案数据分析期间完成。作者与另一位参加调研的合作者共同整理数据并讨论一致。这部分主要考察“谁做了什么”“谁说了什么”“行为是如何变化的”“事件是如何发展的”等,得到了对于事件发展历程的叙述,并建立了关键事件小结。

2. 发展一阶构念。作者对基于访谈文档形成的数据进行编码。以标签ai表示来自受访者a的第i条数据,以此类推,并对标签指代的词句进行初步提炼来定义现象,其间保持与合作者的讨论。再以学习理论的相关文献作为理论工具组织数据归类。同时对逐渐浮现出来的主题之间以及各主题与文献之间进行持续比较和验证,由此形成本文概念上的一阶构念。

3. 持续比较和修正一阶构念,并分析其联系和区别,发展出更抽象的核心二阶构念。在文献、一阶构念以及理论范畴之间反复迭代,直至恰当的逻辑模式逐渐浮现出来。例如,在分析跨文化对话过程时,本文根据已有的学习理论,将一阶构念“观察”“模仿”归类到二阶构念“社会学习”中。经过这一步骤,本文还发展出“理解性学习”等二阶构念。数据结构及原始数据示例请见表2。

| 原始数据编码示例 | 定义现象 | 一阶构念 | 二阶构念 | 高阶维度 |

| 不清楚就多看看他们是怎么做的(z7);跟日本的几家大的汽车制造企业合作久了,发现他们内部都在兢兢业业地做这个事情(l9);共事久了,看出他们工作上是很讲配合的(l20) | 对角色模范的行为的注意(z7;l9;l20) | A. 观察 | 1.社会学习 | 工具性学习(单环学习) |

| 刚想对着瓶子喝水,发现周围的人都是把水倒在杯子里再喝,我就也学着他们这样做(z9);有些事情入乡随俗呗,看人家怎么做自己就学着做(m7) | 对角色模范的行为的模仿(z9;m7) | B. 模仿 | ||

| 我就想,他们不跟我主动握手,为什么我不能主动跟他们握手呢(c11) | 比照既定目标对当前行为效果和行为方式做出反思(c11) | C. 反思 | 2.经验学习 | |

| 你需要了解的不仅仅是你自己的职责范围,你还需要了解你自己上下游的工作,因为你经常需要参与上下游的工作(l21)。第二天我主动笑着跟来上班的工人握手,大家也都友善地回应我了(c12) | 为更好实现既定目标对行为方式做出调整(l21;c12) | D. 调整 | ||

| 我开始跟几个中国来的同事一起住,休息天去博物馆和名胜古迹的地方看看(m30);我就联系了一家当地人,在他家寄宿了几个月(m31);在德国的几年的假期里,我把德国跑遍了……就是想多了解这个国家的历史和传统(z45) | 全方位地浸入新的文化情境(m31);获得对新情境下社会生活、历史、审美等多面向文化的理解(m30;z45) | E. 浸入式体验 | 3.理解性学习 | 变革性学习(双环学习) |

| 我咨询过我在德国当地的朋友,也跟镇上小超市的老板闲聊,发现他们德国人做生意确实喜欢固定供应商(z80);慢慢我才知道,墨西哥从1989年才实行9年义务教育,也就是说大部分工人可能只读完了小学(m60) | 将沟通交流的范围扩大到工作场合以外,补充更广泛的信息(z80);扩大与新情境的联结(m60) | F. 扩展式交谈 | ||

| 后来我就想“三家比价”一定是最好的方式吗(c95)?事实上他们的模式是“我先给你信任,只要你不破坏信任,这个信任就会一直保持下去”,所以供应商也会尽心维护这个信任的(c97)。我曾经认为正确的做法,在这里恰恰是行不通的(m105) | 对潜在假设和期望模式的反思(c95;c97);对已有价值观在当前情境下是否适宜的批判性评估(m105) | G. 批判性反思 | 4.反思与变革 | |

| 我们也要特别重视产品的质量,不要轻易破坏我们跟客户的合作,不然代价是很高的(c101)。我原来认为他们(墨西哥工人)责任心太差、工作缺乏主动性(m97),但现在觉得他们需要更多的指导,也需要更多的时间来适应我们的要求,我应该更有耐心(m99) | 重新评估并定位问题的方向并由此产生更有效的新的解决方式(c101;m97;m99) | H. 解释框架变革 | ||

| 我作为总经理感谢你们的工作,咱们的根本利益也是一致的(c189)。我们大家一致非常认可你的技术水平和专业精神(l82) | 真诚表达对对方的尊重和欣赏(c189;l82) | I. 表达尊重 | 5.建立共同体 | 对话学习(三环学习) |

| 想请你们一起看看有没有好的办法解决这个问题(c217)、一定就只有这两个选项吗(z201) | 对争议问题邀请对方共同探究解决方案(c217;z201) | J. 邀请探讨 | ||

| 我们想把工厂发展好,必须得到你们的帮助和支持才行(c221)。我们团队是非常需要你的。这里的情况,你比我更熟悉(l104) | 问题的解决离不开对方的努力与合作(c221;l104) | K. 寻求帮助 | ||

| 我们是刚来,想用我们的逻辑替换人家的肯定不现实(c230)。我感觉得先了解他们想法,再看看我们之间有没有融合的机会(c235)。难怪他会有这样“疯狂”的想法(指接受交货期非常紧张的订单)(f54)。我没有想过恰恰是竞争不足导致了日本(汽车)部件企业的衰落(t32)。很可能以前我认为是最好的解决方案反而恰恰是最差的(c245) | 在对话中将观念从它所依附的文化、传统和经验中分离开来(c230;c245);从“碎片化”产生的思维方式中退后一步(c235);为新观念的产生提供空间和素材(f54;t32) | L. 意义解构 | 6.意义共建 | |

| M的竞争如果能够刺激日本的部件企业觉醒,反而会促进它的改革和进步(t78)。从这个意义上来说,我的工作仍然是为了我们的车厂能够生产更好的汽车产品而服务的(t84)。为什么不能够把他们的计划性和我们的灵活性结合起来呢(l316) | 在对话中将来自其他文化的合理成分包含进来(t84);生成具有创造性和更具包容性的新的“意义”(t78;l316) | M. 意义重组 | ||

| 后来我们的订单不断增加的情况下,我和工会讨论出一个方案,就是每周延长2个小时的工作时间,一年减少1天休假(l345)。我们还在探讨怎么恢复这里的社区传统(l359) | 共同尝试在对话中涌现出的新的行动方案(l345;l359) | N. 共同尝试 | 7.共同尝试创新方案 | |

| 我和工会现在正在尝试建立一套兼顾灵活和有序的预案(l350)。他跑到客户那里,也不知使了什么办法,竟然迫使客户同意支付这笔额外的费用,帮公司挽回了巨大的损失(z298) | 愿意为尝试新的行动方案的结果共同承担责任(l350;z298) | O. 共担责任 | ||

| 资料来源:作者整理。 | ||||

4. 建立理论模型。在此阶段将二阶构念归纳为三个高阶维度并建立理论模型。三个高阶维度分别是“工具性学习”(单环学习)、“变革性学习”(双环学习)和“对话学习”(三环学习),反映了管理者跨文化学习由表及里的深度不断递进和由窄渐宽的广度不断展开的过程。进一步,作者将原始数据与事件叙述进行二次比对,辨别概念之间的关系和逻辑,并在持续修正中发展本文的理论模型。

5. 数据分析验证。一方面,从研究设计阶段到研究写作期间,本文作者多次借助研讨会、沙龙等形式将形成中的构念、理论框架、模型等阶段性结论持续与国内外同行讨论并形成备忘录。另一方面,作者将事件叙述和模型框架及相关解释与企业受访者交流反馈,并结合学术和实践两方的意见对概念和模型进行不断的修正,提高研究的客观性和一致性。

四、理论模型构建基于数据分析,本研究发现外派经理跨文化学习并非一个线性前进的过程,而是一个实践、价值观和潜在基本假设不断更新、延展的螺旋扩张过程。本研究建立的外派经理跨文化学习的三环模型如图1所示。

|

| 资料来源:作者绘制。 图 1 外派经理跨文化三环学习示意图 |

(一)工具性学习(单环学习)

外派经理在跨文化情境中的学习首先是管理实践和行为层面的学习,这部分内容是文化表层与管理工作直接相关的部分,是管理者跨文化学习的第一个阶段;此阶段的学习是在管理者原有主导价值观下,找到更符合新文化情境的实践或行为方式,是典型的工具性学习。此时管理者关心的问题是“如何找到更好的做法实现既定的目标”,如“更低的成本”“更快的速度”“更少的差错”等,但并不会质疑该目标的合理性。工具性学习主要采用社会学习和经验学习的模式。

1.社会学习。一部分较简单的功能性活动中的学习,可以通过社会学习的形式完成,即模仿东道国成员的做法。在跨文化情境中,个体对东道国文化典型礼仪性行为的观察和模仿是在新情境下的社会学习,能起到令个体融入社会礼俗、减少社交摩擦的作用。

一次我去参加供应商会议(德国),每人面前放了一瓶矿泉水和一个杯子。我拧开瓶盖刚想对着瓶子喝水,发现周围的人都是把水倒在杯子里再喝,我就也学着他们这样做……[张平,德国慕尼黑]

2.经验学习。是在执行任务的过程中通过经验学习,找到在东道国情境中更有效的解决问题的方法;包括比照既定目标对当前行为效果和方式的反思,以及为了更好地实现既定目标对行为进行相应调整。

这个小镇有个风俗就是一天第一次见面的两个人要握手。我就一早站在厂门口等着大家跟我握手,结果一早上下来也没人理我。我就想,他们不跟我主动握手,为什么我不能主动跟他们握手呢?第二天我主动笑着跟来上班的工人握手,大家也都友善地回应我了[陈诚,德国爱森堡]

在工具性学习中,个体面临的是怎么能在新情境中把事情完成?或者怎样能把事情做得更好?学习的结果可以直接检验,比如礼仪举止是否和环境协调一致,工作方法是否有效等。工具性学习的内容都可以直接纳入学习者已有的解释框架,与其既有的价值观和潜在基本假设并无巨大冲突和矛盾,因此学习和吸收新的行为模式和实践方法不会妨碍管理者形成有意义的解释。

(二)变革性学习(双环学习)

信念和价值观决定了人们认为“什么才是做事的正确方式”,反映了其个人的意义组合,是习惯的、隐性的解释规则。众多解释规则的集合,就形成了个体理解和应对世界的解释框架。人们的感知、理解或记忆,深刻地受到自身已有解释规则和解释框架的影响。当经验无法与其兼容时,人们将牺牲感觉和认知以减轻焦虑。当经验过于新异,威胁到个体解释框架的完整和自洽时,人们倾向于用心理防御机制将这些经验拒斥在外,从而提供一个更易于被现有解释框架接受的意义(Mezirow,2000)。对跨文化管理者而言,这样做不仅无法提供更高水平的学习机会,也会令自己陷入巨大的跨文化挫折。

比如,派驻墨西哥的经理卢军无法理解当地工人“毫无主动性”的工作方式,在他的信念里,这是懒惰和没有责任心的表现。陈诚无法理解德国的采购经理为何能那么坦然地表示自己跟供应商是朋友因而可以不需要执行“三家比价”。在他的价值观里,采购经理和供应商的同盟往往可能意味着对组织的欺瞒。

但同时,也正是跨文化碰撞和挫折为个体开启了一个新的、更高水平的变革性学习的机会。变革性学习是对管理者已有价值观的更新、转化,是对解释框架的扩展和重构。变革性学习令管理者能够更全面和深入地理解当下的文化情境,并反思已有的价值观在当前的情境下是否合理。通过变革性学习,管理者能够阐释、并进一步区分和改进长久以来建立的信念和价值观,或创立一个新的解释规则,这个过程包含理解性学习和反思与变革。

1.理解性学习。理解性学习侧重建立与新情境的联结,而非如同工具性学习那样试图对行为施加更为有效的控制以提升绩效。新的文化在工具性学习中是被当作一个外在的、客观的情境变量对待。管理者和新文化情境的关系是“我—它”的关系,工具性学习是为了“如何更好地利用它实现我的目的”,特征是学着如何“做”事情。

与工具性学习不同,理解性学习常常以直觉性的搜索开始,寻找能将不熟悉的情境与已有解释框架相匹配的主题和隐喻,从而有可能形成对情境的解释。在理解性学习中,学习者通过浸入式体验和扩展式交谈获得对新情境更广泛的理解。遭遇不熟悉的情境时,学习者带着不全面的理解收集更多的数据、信息,并将涌现出的模式与其意义系统做隐喻性的关联。当事件的属性与其现有的解释框架并不匹配时,尝试创造新的解释规则整合它们。每个相关信息都成为理解的基本素材。假以时日,当学习者在其他经验、理论或审美情境下发现前述理解的隐喻意义时,能够转化为更进一步的洞见(Mezirow,2000)。

在德国几年的假期里,我把德国跑遍了,参观了很多博物馆、教堂、大学,他们的游行庆典什么的我也都去看看……就是想多了解这个国家的历史和传统[张平,德国慕尼黑]

我咨询过我在德国当地的朋友,也跟镇上小超市的老板闲聊,发现他们德国人做生意确实喜欢固定供应商。当然前期确定的过程是很谨慎的,但一旦建立供应关系,就不会轻易更换的……他们社会整体的信任度很高,所以这方面也没什么避讳的。[陈诚,德国爱森堡]

慢慢我才知道,墨西哥从1989年才实行9年义务教育,也就是说大部分工人可能只读完了小学。这种情况甚至在领班中也很常见……所以,他们对于不在上级的指挥下独立完成额外的工作并不是很自信。[卢军,墨西哥]

2.反思与变革。在理解性学习的基础上,解释规则和解释框架的重构获得了更广泛的素材。反思与变革不是回答在原有的问题框架下“如何”行动的问题(how to),而是通过追问“为什么”(why)的问题建立起新的解释框架,是重新评估并定位问题的方向,并由此而产生更有效的新的解决方式。其中包含批判性反思和解释框架变革。

批判性反思是针对自己原有信念中潜在假设和习惯的期望模式的反思(Mezirow,2000)。在理解性学习的基础之上,通过获取的新的文化情境中的显性和隐性知识,外派经理能够重新建构解释框架,在这个框架下决定究竟什么是正当合理的做法。对是否在某种情境下正确的判断是被社会规范和文化所编码的,对于这种判断的有效性的检验就隐含着对它们在当前情境下是否适宜的批判性评估。当新的证据和新的视角不断浮现,对有争议信念的判断就可能改变,批判性反思总是和解释框架变革联系在一起。

后来我就想“三家比价”一定是最好的方式吗?他们的模式是“我先给你信任,只要你不破坏信任,这个信任就会一直保持下去”……这种做法的好处一来可以减少很多精力和成本,二来供应商会优先确保我们的供货。[陈诚,德国爱森堡]

我原来认为他们(墨西哥工人)责任心太差、工作缺乏主动性。但现在觉得他们需要更多的指导,也需要更多的时间来适应我们的要求,我应该更有耐心。[卢军,墨西哥]

建立在理解性学习和反思与变革基础上的变革性学习也就是Argyris和Schön(1996)提出的“双环学习”。外派经理通过对新文化情境更深入、全面的理解,变革和调整了自己部分信念和价值观,形成了一个更贴近当下情境的解释框架,并将带来相应变革的管理实践和管理行为。对新异文化的欣赏、理解,对自身已有价值观的变革与调整,培育了外派经理与新文化情境下工作伙伴的“共享基础”。通过变革性学习,外派经理在更深层次上适应着当地的文化。此时外派经理与外派属地的文化之间不再是工具式的“我”与“它”的关系,而是带着尊重、理解和欣赏,走向了Bohm(1996)所定义的“我”和“你”的关系,为更高层次的跨文化学习奠定了基础。

(三)对话学习(三环学习)

当一种信念和价值观在一个社会单位里的实施反复取得成功,它就会进入该社会单位潜在的基本假设,具有理所当然和不证自明的特征(Schein,1993;Bohm,1996)。潜在的基本假设属于隐性知识“认知层面”的内容(Polanyi,1958),往往是形成表层观念更为本质的根源。这些基本假设通过教育、经历和社会化的过程“植入”人的记忆,并与个体所在组织的长期发展历史、国家基本文化价值观,深刻地纠缠在一起,在实践中不断得到强化,成为最难以改变的文化的深层部分。

生产周期是可以调整的。如果不是这种机动和灵活性,我们M凭什么跟别人竞争?[张平,德国慕尼黑]

生产是有它的规律的,不可能有任意的灵活性。[Frank,德国慕尼黑]

当时我都火烧屁股了,他们怎么还来跟我提这些?(指德国工会代表提出要提前两周安排加班并且提供加班工人的补助、通勤、以及餐饮的详尽方案)[陈诚,德国爱森堡]

由于潜在的基本假设与特殊的社会文化、历史传统、群体经验的密切关联,令其往往被视为这个特殊文化系统不可分割的组成部分,而忽略了它其实具有普遍性的成分。但这种具有普遍性的成分往往需要从它生长的“情境土壤”中分离出来,并与其他有价值的成分重组和转化,才能真正发挥其蕴含的普遍性价值。如屠呦呦从中医典籍《肘后备急方》中获取灵感,采用现代医学的方法提取、提炼并合成青蒿素,成为抗击疟疾的有效药物,造福世界。假如认为中医是与现代医学格格不入的另一个体系,就无法从其中获取有价值的成分;但假如不用现代医学的方法明确青蒿素的化学结构,并结合药物化学、植物化学、有机合成化学和化学生物学等领域的知识对其分离、提纯与合成,也无法令青蒿素作为一种有效对抗疟疾的药物成分而成为普遍适用的科学成果。在跨文化管理中,解决深层次的文化冲突和分歧,需要外派经理进入三环学习和对话学习,将潜在的基本假设从它根植的社会文化系统中解构出来,在对话中加以变革、扩张或重组,从而形成创新的行动方案。

对话是一种特殊的沟通形式。Gergen等学者(2004)认为对话是“交谈式的协作”,其最核心的特征并不是“说”或者“表达”,而是在关系的母体中,形成个体间的意义建构。Bohm(1996)将对话看作是一种“涌现出新事物的沟通形式”,参与者们“必须表现出不带评判的好奇心,带着尽可能新鲜且清晰地看待事物的目的”。Isaacs(2001)将对话定义为持续地对构成日常经验的过程、假设和确定性的集体探究。

Argyris和Schön(1996)定义的“双环学习”虽然也包括对已有价值观的反思和变革,但缺乏对产生价值观的潜在基本假设及根植其中的经验传统、社会文化系统的追溯和探究,因而难以认识到任何一种既得的价值观,都是诞生于特定的和“有偏的”(biased)的社会文化系统中(Nielsen和Lockwood,2018)。以对话学习为基本内容的跨文化“三环学习”,是通过对存在冲突的潜在基本假设进行共同的探究和反思,将其与根植的社会文化系统做出某种程度的解构。探究和意义的自由流动令新的可能性涌现。

1.建立共同体。Gergen等(2004)认为,对话是在关系中进行的。外派经理与跨文化工作伙伴进入对话学习的第一步,就是营造一个共同进行集体探究的友好氛围,通过表示尊重、邀请探讨和寻求帮助,从“我”和“你”的分野走进“我们”的“共同体”中探讨新的问题解决方案。

中国有句话叫“皮之不存毛将焉附”,意味着我们是一个不可分割的整体。你们(工会)为工人谋求福利,我们都希望把工厂经营发展好,为工人谋求长久的福利,我作为总经理感谢你们的工作,咱们的根本利益也是一致的。[陈诚,德国爱森堡]

如果不能增加工人班次的灵活性,我们就没办法应对客户及时交货的要求。这不是损失几个订单的问题,我们会失去几个重要的大客户。其实也就又回到工厂从前的状况了。所以想请你们一起看看有没有好的办法解决这个问题?[陈诚,德国爱森堡]

组织的变革是不是在于人的变革?并不是换了管理者就有用了。想把工厂发展好,必须得到你们的帮助和支持才行。[陈诚,德国爱森堡]

2. 意义共建。跨文化对话是不同文化背景的组织成员共同进行意义建构(sense-making)的过程。意义建构始于混沌(Weick等,2005),其首要目的是为应对不确定性寻求意义。跨文化组织中的组织成员拥有不同潜在的基本假设,面临相同的事件会形成不同的意义和解释,从而相应导致不同的行为模式。比如德国慕尼黑的张平和Frank之间关于市场与质量、生产的灵活性与规律性的优先性问题;日本的池田面临的国籍身份与组织身份的冲突问题;以及德国爱森堡的陈诚与工会关于加班安排的灵活性与有序性的矛盾问题等。

跨文化情境中的组织成员无法从已有的制度约束、组织假设、以及前人固有的传统中提取理解当前情境的元素。事实上,反而正是因为来自不同文化背景的组织成员分别试图用自己固有的传统或组织假设、期望来理解现有的情境才造成了当前的分歧。用Isaacs(2001)的话说,这是因为组织成员彼此采用了“碎片化”的思考方式导致的。“意义共建”是一种用新的眼睛感知世界的方式,其中包括意义解构和意义重组。

意义解构(sense-deconstructing)是将观念从它所依附的、存在盲点和偏见的文化传统和经验中分离开来,从“碎片化”产生的思维方式中退后一步,为新的观念和思维方式的产生提供空间和素材。“意义解构”主要通过“悬置假设”“表达假设”和“反思假设”得以实现。

悬置假设是面对不同于自己的假设或观念时,暂时停止说服,且搁置评判冲动,创造一个能够容纳不同观点的中间状态。在这种状态下,倾听和理解才有可能发生。

毕竟人家这个制度(工会)存在这么多年了,我们是刚来,想用我们的逻辑替换人家的肯定不现实。我感觉得先了解他们想法,再看看我们之间有没有融合的机会……[陈诚,德国爱森堡]

表达假设是对话参与者不再只表达观点,而是要进一步表述这些观念形成的基础和过程。正是在对这些类似于“个人传记类”故事的分享中,向对话的另一方展示了观点之下的“隐性假设”的来源。在这个对话的场域内,“表达假设”为缺乏相似文化背景的对话参与者之间产生更深层次的互相理解创造了可能。

张平给我讲了他刚到M工作时的情况,有几次国外客户的订单交期也是非常紧张,那时候企业的条件比现在差很多,但国内工厂还是加班加点最后成功交付了。难怪他会有这样“疯狂”的想法(指接受交货期非常紧张的订单)。十年时间M发展到现在这样真的很不可思议,我们德国很少有企业有这样爆炸式的发展。[Frank,德国慕尼黑]

反思假设指每个谈话者在被对方话语的刺激和促进下,对自己的话语作反身性(reflexive)理解。Weick(1979)将对话称为“双重互动”(double interaction),意味着一方的反应令另一方行动者成为其自己感知的对象。此时交谈双方会都产生一种“惊奇”的感觉。这种“惊奇”来源于发现了以前未被自己理解的对方想法的合理性,以及自己曾经紧紧防御的观念的局限性。此时对话的参与者能够对自己先前持有的观点保持一段距离,开始用一种全新的视角看待自己和对方的差异。

我没有想过恰恰是竞争不足导致了日本(汽车)部件企业的衰落……以前我所在的那家日本部件企业一直给(日本)国内厂商配套,国内是没有什么竞争的,市场也很有保证,所以经营上一直没有什么进取,直到被中国追上来……而日本的整车制造企业原来在日本国内竞争就很激烈,所以就不断扩张到海外去。[池田,日本]

对话中的“意义解构”将存在冲突的潜在基本假设从根植其中的社会文化系统中解脱出来,分别从认知和情感上理解、接纳与自己的固有文化、传统和经验迥异的思维和行为模式,不再将固守的文化假设作为唯一正确的原则。只有当对话参与者不带有预测性,保持拒绝“盖棺定论”的态度,并能够努力理解和吸收对方陌生且奇异的观点时,才有可能建构更具包容性和解释力的新的“意义”。

意义重组(sense-reorganizing)是在对话中将来自其他文化的思考方式及合理成分包含进来,生成具有创造性和更具包容性的新的意义。对话参与者不仅可以从自己固有的假设和传统、经历中提取理解当前情境的元素,还可以分享和利用其他参与者不同的假设和经历中的合理成分,并加以创造性地运用。

M的竞争如果能够刺激日本的部件企业觉醒,反而会促进它的改革和进步……而我作为一个汽车部件设计师,我在M设计的产品大多数也都在为日本的车厂配套,从这个意义上来说,我的工作仍然是为了我们的车厂能够生产更好的汽车产品而服务的。[池田,日本]

为什么不能够把他们的计划性和我们的灵活性结合起来呢?我后来就跟他们(工会代表)探讨有没有这种可能性……[陈诚,德国爱森堡]

对话中的意义共建是能够产生创造力和创新的机制。大量研究显示,已有的思维框架和潜在假设通常会阻止人们从不同的视角看待问题(Weick等,2005)。跨文化对话的参与者通过“意义解构”和“意义重组”对已有信念结构(belief structure)进行协商,并涌现出新的信念结构,而正是在这个过程中涌现出创新的可能。

3.共同尝试创新方案。意义共建变革了参与者彼此原本“不可通约”的隐性假设,发展出有更强说服力和渗透性的、能容纳更广阔视域的解释框架。跨文化对话过程中,一方坚信的“正确做事方式”的盲目性与对方不同做事方式的合理性会浮现,由深层次文化差异带来的分歧被打破并被重新评估,源自个体所属文化群体的“碎片化思维”得到变革,能够形成包含和容纳不同文化假设的集体性思维与行动,令原本存在分歧的对话参与者愿意共同尝试与惯例不同的解决方案,并愿意为这种尝试共担责任。

后来我们的订单不断增加的情况下,我和工会讨论出一个方案,就是每周延长2个小时的工作时间,一年减少1天休假。这在德国是非常难得的!我们还在探讨怎么恢复这里的社区传统,他们教会了我很多东西。[陈诚,德国爱森堡]

我们国内的工厂虽然开足马力生产,但是最后交货的时候还是有一个货号的产品没有达到客户的要求……由此额外产生了两百多万欧元的费用……我跟Frank说:“这次的事,责任应该由我来承担。”没想到他跑到客户那里,也不知使了什么办法,竟然迫使客户同意支付这笔额外的费用,帮公司挽回了巨大的损失。[张平,德国慕尼黑]

通过对话学习,外派经理和文化背景不同的工作伙伴对深层次文化差异造成的“两难”问题提出了创造性的解决方案并为之共同承担责任,这种创造性的新的行动方案将形成跨文化组织的新的经验,成为“协商文化”的微观基础。

五、结论与讨论(一)结论

本文通过案例研究建立了跨文化“三环学习”的理论模型,阐明了外派经理的跨文化学习是一个包含从具体管理实践和行为、价值观的改变,到潜在基本假设的调整的由浅入深、由窄渐宽的动态过程。本研究显示:外派经理的跨文化学习是一个由表及里和由窄渐宽的“逆向学习”过程。通过工具性学习,外派经理在管理实践和行为层面进行调整,以适应新情境下的文化,构成跨文化的“单环学习”。通过变革性学习,外派经理形成了对新文化情境更深入、全面的理解,并变革和调整了自己部分信念和价值观,构成了跨文化的“双环学习”,形成更贴近当下情境的解释框架。对于深层次文化差异,外派经理与跨文化工作伙伴通过对话学习,认识到被视为理所当然的深层信念也是根植于特定的和“有偏的”社会文化系统,对存在冲突的“潜在基本假设”进行意义解构和意义重组,涌现出创新的行动方案;这些创新的行动方案会进入组织经验,成为“协商文化”形成的微观基础。

(二)理论贡献

1. 本研究建立的外派经理跨文化“三环学习”模型,较好地说明了外派经理如何进行更深层次的文化学习。在单环学习中,外派经理主要是通过社会学习和经验学习两种工具性学习方法调整管理实践和行为,以适应当地文化。在双环学习中,外派经理通过理解性学习和反思与变革调整自己的部分价值观,在对外派属地文化更深刻广泛的理解基础上,变革固有的解释框架,是对跨文化情境更深层次的调整和适应。

2. 本文建立的跨文化“三环学习”模型并没有止步于外派经理的文化适应,而是更进一步阐释了外派经理能够在“三环学习”中,通过对话学习与跨文化工作伙伴一起对冲突的“潜在基本假设”进行探究,将其从各自特定的和“有偏的”社会文化系统中解构出来,生成创新的行动方案,成为“协商文化”的微观基础。对话学习展示了将文化差异从冲突的根源转化为创新来源的机会的可能。

3. 本研究以“协商文化”(Brannen和Peterson,2009)取代文化主义的“静态文化”视角(Hofstede,2001;Ren等,2014),说明了全球领导力发展的动态过程及跨文化工作场所文化演化的微观基础。从“三环学习”模型中可以看出,全球领导力的发展是一个从外派经理自我调整,到外派经理与跨文化工作伙伴互动调整的由表及里、由窄渐宽的跨文化学习过程。在单环学习和双环学习中,外派经理获得了理解和适应当地文化的能力,成为全球领导力的基础。在三环学习中,外派经理通过对话学习,构建了更具包容性的跨文化共同体,与存在文化差异的工作伙伴一起创造着新的行动方案。正是这些创新的管理实践将成为跨文化组织不断涌现的新的经验,形成“协商文化”的重要组成部分。跨文化三环学习模型展示了外派经理全球领导力的发展过程经历了对东道国文化从利用,到理解,再到整合的三个不同的阶段和层次,打开了外派经理全球领导力形成的“黑箱”。

(三)实践启示

本研究对跨文化管理实践具有启示意义。国际派遣仅是为发展外派经理的全球领导力提供了一个机会,是否能够利用这个机会促进全球领导力的形成则需要外派经理从不同层次进行不同类型的跨文化学习。全球领导力的形成是一个开放的学习过程,从管理实践层面和价值观层面适应东道国当地的文化,在潜在基本假设层面通过对话学习促使新的“协商文化”生成,在调整和变革自己的同时影响异文化的工作伙伴。外派经理发展全球领导力是一个多层次多面向的过程,需要一定的时间。因此旨在发展全球领导力的国际派遣时间不能太短。同时,跨国公司应鼓励外派经理扩大对东道国文化的接触和理解,培养外派经理的跨文化沟通和对话的能力、意识和反思精神。

(四)局限与未来研究展望

本研究虽然回答了外派经理如何通过跨文化“三环学习”实现文化适应和文化协商,但并没有探讨每一环的跨文化学习需要何种跨文化特质和能力才能顺利开展和进行。对上述问题的研究更适合采用定量研究的方法,可以作为未来研究方向。

与大多数质性研究一样,本文也存在普适性局限。由于本研究基于解释主义范式,在研究的评估标准上更强调可信性、可转移性、可靠性及一致性,与基于实证主义(positivism)的质性研究对构念效度、内部效度、外部效度及信度的要求存在一定差异。因此未来可依照Welch等学者(2011)的建议,选用基于不同哲学基础的多样定性方法对新颖、特殊和多元环境下的现象进行研究和解释。

| [1] | 埃德加•沙因著, 章凯, 罗文豪, 朱超威译. 组织文化与领导力[M]. 4版. 北京: 中国人民大学出版社, 2014. |

| [2] | 陈春花. 中国企业为什么一定要全球化[J]. 金融经济, 2017(15): 22–23. |

| [3] | 刘畅唱, 贾良定, 李珏兴, 等. 经验开放性对跨文化管理有效性的作用机制[J]. 心理学报, 2016(10): 1326–1337. |

| [4] | 罗伟良, 方俐洛, 于海波. 组织学习研究的争议[J]. 心理科学进展, 2006(5): 716–721. |

| [5] | 商业评论. 再下西洋——中国企业全球化案例复盘[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2018. |

| [6] | Andreason A W. Expatriate adjustment to foreign assignments[J]. International Journal of Commerce and Management, 2003, 13(1): 42–60. |

| [7] | Bird A, Mendenhall M E. From cross-cultural management to global leadership: Evolution and adaptation[J]. Journal of World Business, 2016, 51(1): 115–126. |

| [8] | Brannen M Y, Peterson M F. Merging without alienating: Interventions promoting cross-cultural organizational integration and their limitations[J]. Journal of International Business Studies, 2009, 40(3): 468–489. |

| [9] | Caprar D V. Foreign locals: A cautionary tale on the culture of MNC local employees[J]. Journal of International Business Studies, 2011, 42(5): 608–628. |

| [10] | Isaacs W N. Toward an action theory of dialogue[J]. International Journal of Public Administration, 2001, 24(7-8): 709–748. |

| [11] | Kolb A Y, Kolb D A. Learning styles and learning spaces: Enhancing experiential learning in higher education[J]. Academy of Management Learning & Education, 2005, 4(2): 193–212. |

| [12] | Lisak A, Erez M, Sui Y, et al. The positive role of global leaders in enhancing multicultural team innovation[J]. Journal of International Business Studies, 2016, 47(6): 655–673. |

| [13] | Mezirow J. Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress[M]. San Francisco: Jossey-Bass, 2000. |

| [14] | Moore F. Holistic ethnography: Studying the impact of multiple national identities on post-acquisition organizations[J]. Journal of International Business Studies, 2011, 42(5): 654–671. |

| [15] | Nielsen R P, Lockwood C. Varieties of transformational solutions to institutional ethics logic conflicts[J]. Journal of Business Ethics, 2018, 149(1): 45–55. |

| [16] | Ong A. Spirits of resistance and capitalist discipline: Factory women in Malaysia[M]. Albany: State University of New York Press, 1987. |

| [17] | Osland J S, Bird A, Mendenhall M, et al. Developing global leadership capabilities and global mindset: A review[A]. Stahl G K, Björkman I, Morris S. Handbook of research in international human resource management[M]. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2006. |

| [18] | Ren H, Shaffer M A, Harrison D A, et al. Reactive adjustment or proactive embedding? Multistudy, multiwave evidence for dual pathways to expatriate retention[J]. Personnel Psychology, 2014, 67(1): 203–239. |

| [19] | Shaffer M A, Harrison D A, Gregersen H, et al. You can take it with you: Individual differences and expatriate effectiveness[J]. Journal of Applied Psychology, 2006, 91(1): 109–125. |

| [20] | Weick K E, Sutcliffe K M, Obstfeld D. Organizing and the process of sensemaking[J]. Organization Science, 2005, 16(4): 409–421. |

| [21] | Welch C, Piekkari R, Plakoyiannaki E, et al. Theorising from case studies: Towards a pluralist future for international business research[J]. Journal of International Business Studies, 2011, 42(5): 740–762. |

| [22] | Yagi N, Kleinberg J. Boundary work: An interpretive ethnographic perspective on negotiating and leveraging cross-cultural identity[J]. Journal of International Business Studies, 2011, 42(5): 629–653. |

| [23] | Yamazaki Y, Kayes D C. An experiential approach to cross-cultural learning: A review and integration of competencies for successful expatriate adaptation[J]. Academy of Management Learning & Education, 2004, 3(4): 362–379. |