2020第42卷第2期

2.温州市少年儿童图书馆,浙江 温州 325000

2.Wenzhou Children’s Library, Wenzhou 325000, China

“主人,鼠小美要加你为好友哦,这样方便主人找到我呀!”“三只松鼠”的拟人化是其获得快速成功的利器之一,该品牌通过强化对消费者“主人”的称呼和与之配套的服务,构建了一种拟人化的等级关系,将消费者放在地位更高的一端,自己则处于地位较低的一端。而“小茗同学”则通过逗趣的卡通形象,将自己化为95后的“同学”,与消费者建立了一种相对平等的朋友关系。这两则品牌拟人化成功塑造了两类典型的品牌角色:仆人和伙伴(Fournier,1998)。①

然而,并不是所有仆人品牌或伙伴品牌都一定会收到积极的效果。品牌角色拟人提供给消费者的类人际互动(Alvarez和Fournier,2016)虽然能够带来多重利益,但同时也会带来限制(Puzakova和Aggarwal,2018),消费者会不自觉地使用人际互动的规则来与品牌互动,并产生判断和偏好(Aggarwal和McGill,2012;Alvarez和Fournier,2016)。不同的品牌拟人角色是否能获得目标消费者的喜爱,往往会受到消费者个体差异、情境因素等的影响(Puzakova等,2013;Puzakova和Kwak,2017;Puzakova和Aggarwal,2018)。因此,一个问题产生了:哪些消费者会更喜欢伙伴品牌?哪些消费者会更喜欢仆人品牌?

对这两种品牌拟人角色的偏好可能取决于消费者的主观地位。研究发现,处于低地位的个体对地位信号特别敏感,并且在人际互动、工作职位和消费中都有明显的追求地位的行为(Anderson等,2015)。在品牌与消费者之间的类人际互动中,主仆关系相对于伙伴关系,其整体特征包括支配性和占有,暗示了关系结构中的等级差异(Kim和Kramer,2015),这种准社会关系的设定可能会被渴望地位的人所接受。

因此,在本研究中我们检验了这样一个命题:个体对两类品牌拟人角色的偏好,在一定程度上取决于个体的主观地位。地位消费以及补偿性消费研究都一再证实,低地位个体出于对地位的渴望,会更偏好占有象征地位的产品(Rucker和Galinsky,2008;Rucker等,2012;Dion和Borraz,2017;Mandel等,2017)。我们则认为,这一效应能够延伸到个体和品牌的准人际互动中,处于低地位的个体在与品牌拟人角色互动时,会更渴望处于支配地位;而仆人品牌的献媚表现,能够提供地位感,补偿处于低地位对个体的威胁。基于这一论点,我们试图通过三项实验证明:当品牌进行角色拟人时,(1)主观地位低的消费者,对仆人品牌(vs.伙伴品牌)有显著更高的购买意愿;(2)主观地位高的消费者,对仆人品牌和伙伴品牌的购买意愿没有显著差异;(3)相对于伙伴品牌,主观地位低的消费者感知到仆人品牌提供的地位感更多,从而对其有更高的购买意愿,而主观地位高的个体则不会感到仆人品牌和伙伴品牌在提供的地位感上存在差异,对两类品牌的购买意愿也没有差异;(4)这一机制不受产品类别的约束,无论是对于享乐品还是对于实用品,主观地位低的消费者都更偏好仆人品牌(vs.伙伴品牌),且拟人角色提供的地位感在其中起着有调节的中介作用。

本研究有一定的理论和实践贡献。Kim和Kramer(2015)发现个体价值观会影响品牌角色拟人的效果,但本文的研究结果表明,主观地位这一构成自我的重要成分也会影响品牌角色拟人对消费者的吸引力。此外,这一发现也为研究地位消费提供了新的视角。以往关于通过消费获得地位的研究主要关注个体占有具有地位象征意义的产品(Rucker和Galinsky,2008),Dion和Borraz(2017)认为无形的服务体验、社会互动同样也构成地位消费的重要部分,但目前相关探讨太少。本研究通过对仆人式拟人品牌的探讨,丰富了地位消费中关于无形关系体验的内容,提供了地位补偿的另一条路径。在实践方面,品牌拟人化甚至各种角色拟人是目前普遍且重要的营销实践(Voorveld,2019),但对不同的消费群体应分别采用何种拟人角色,实践也还在探索中。本文对两种基本品牌拟人角色对消费者决策影响的分析,可为相关实践提供有价值的参考。

二、理论与假设(一)“仆人”vs.“伙伴”:品牌角色拟人

品牌拟人化是赋予品牌以人性特征的过程(Puzakova和Kwak,2017)。品牌拟人化能够让消费者更多地以看待人的方式看待品牌,从而提升消费者—品牌关系,如让消费者更喜爱品牌(汪涛和谢志鹏,2014)、更容易受到产品漂亮外表的吸引(Wan等,2017)、自控力减弱、消费更多产品(Hur等,2015)等。

除了前期研究探讨较多的形态外表的拟人之外,品牌拟人逐渐浸染了社会属性,角色拟人——如“家人”“朋友”“主仆”等——使得品牌成为关系中一个“活”的和“有人性”的个体,消费者与品牌之间的互动成为一种类人际的准社会互动(Fournier,1998;Aggarwal和McGill,2007)。如研究发现,渴望与他人建立联系的人往往更喜欢拟人化的产品(Chen等,2017);亲密的品牌关系可以像亲密的人际关系一样提供社会联系,缓解消费者的身体痛苦(Reimann等,2017);当消费者感知到品牌是某种社会角色时,他们会用与其拟人的角色一致的社会规范来与其进行互动(Aggarwal和McGill,2012;Alvarez和Fournier,2016;Puzakova和Aggarwal,2018)……这些都说明人际关系研究中的一些社会互动效应能够在品牌领域显现(Alvarez和Fournier,2016)。学者们也更多地将人际关系理论引入品牌拟人化研究,如陈增祥和杨光玉(2017)就利用了社会知觉理论中的刻板印象内容模型(SCM),将品牌拟人形象分为“热情型”和“能力型”,并探讨了两类品牌拟人有效提升品牌态度的边界条件。

Aggarwal和McGill(2012)在研究中提出了与地位相关的两类品牌拟人角色:“伙伴”和“仆人”。“伙伴”(partner)指代的是能够共同创造利益的人(the co-producer of benefit),品牌和消费者是利益的共同生产者,关系双方地位平等;如“小米”品牌鼓励消费者参与和共创。“仆人”(servant)指代利益的外部提供者(the outsourced provider of benefit),是为雇主提供照顾、支持和服务,为雇主创造价值的人,关系双方的地位是纵向的,消费者占据高地位,品牌处于低地位(Aggarwal和McGill,2012;Kim和Kramer,2015);如“故宫淘宝”的微博小编与消费者互动时常自称“本公”,称消费者为“小主”或“娘娘”。两类品牌与消费者之间的互动准则有所差异(Alvarez和Fournier,2016)。如Aggarwal和McGill(2012)发现,消费者倾向于在行为上与自己喜欢的仆人品牌保持相反,即把事情放心地交给喜爱的仆人品牌去做,而如果消费者不喜欢该仆人品牌,他们便会展示出与该品牌一致的行为,表示“这些事情我能做,用不着你”;而消费者在与伙伴品牌互动时则有截然相反的表现,如果他们喜欢该伙伴品牌,则会展现与品牌一致的行为,如果不喜欢该伙伴品牌,则会采取相反的行为。

除了互动规则的差异,研究者也在探索两类品牌角色拟人对消费者评价的影响。品牌拟人并不总能提高评价,消费者的个体差异、情境因素、品牌特性都影响着品牌拟人的效价(Puzakova等,2013;Puzakova和Kwak,2017;Puzakova和Aggarwal,2018)。Kim和Kramer(2015)发现,相对于伙伴品牌,物质主义者更偏好仆人品牌,因为物质主义者对主导、控制他人有渴望,与像人一样的品牌建立主仆关系更容易满足物质主义者的偏好,因为作为主人让他们感觉能够天然地占有和控制他们的仆人。类似的,具有独特性动机的消费者相对来说也更能接受扮演“支持者”角色的拟人品牌。持独特性动机的消费者更希望表达自己的自主性,而品牌一旦拟人化,就会被消费者认为是一个有意识的“人类”,不像非人类品牌那么容易控制,会威胁自己的自主性表达,这致使他们对拟人品牌产生消极评价。只有将品牌定位为一个“支持者”角色,拟人化的这种负面影响才会消失(Puzakova和Aggarwal,2018)。

从之前的研究可以看出,无论是物质主义者还是持独特性动机的消费者,他们对仆人品牌的相对偏好都是因为处于较低地位的仆人角色满足了他们主导、支配或控制的渴望。然而,有类似需求的不仅仅是这两类消费者,个体在知觉到自己处于较低的地位时,可能也会产生强烈的支配他人、获取地位的渴望,而仆人品牌恰好能够满足这种需求。

(二)主观地位与地位消费

地位是指个体基于他们被感知到的工具性社会价值,从他人身上获得的尊敬、钦佩和自愿顺从(Anderson等,2015)。人类有获得和保持地位的自然倾向,因为更高的地位提供了更大的生存和繁殖优势(Kenrick等,2010)以及更大的影响力和控制权。处于低地位或显得地位低下会让人处于厌恶的心理状态(Pan等,2014),导致个体有很强的动机去获得地位来改变或消除这一状态(Rucker和Galinsky,2008;Anderson等,2015)。

地位消费相关研究显示,处于较低地位或主观地位较低的个体,会有强烈的动机提升自己的地位,比如通过占有具有地位象征意义的产品或品牌来获得地位(Pan等人,2014)。齐美尔关于时尚传播的滴漏理论,就探讨了处于较低社会阶层的人通过对较高社会阶层的消费模仿来消除自己与上层阶层差异的现象。炫耀性消费研究也发现,相比高地位个体,低地位个体具备更强烈的炫耀性消费欲望(Charles等,2009)。除了社会学研究,心理学相关研究也发现,个体主观地位较低(vs.较高)时,更偏好购买具有地位象征意义的产品或品牌(Rucker和Galinsky,2008;Anderson等,2015;金晓彤等,2017;Zhao等,2018),如面向高端市场的手表、象征更高地位的金券,或对高地位相关产品有更高的出价(Rucker和Galinsky,2008)。

在这些研究中,地位感的获得都是通过占有象征高地位的物品来实现的,但地位感的获取还有其他路径,在社会互动中占据支配地位一样可以让人获得地位感。在日常社会交往中,几乎所有的交往都涉及地位,人们在社会互动中不断协商自己的位置(Goffman,1967),因此,地位是一个相对的和流动的概念,很容易受到情境的影响,具有不稳定性。除了占有象征高地位的物质之外,向下对比、得到表扬、获得奖励或吹捧,哪怕是暂时性的和非实质性的(Ridgeway和Correll,2006;Rucker和Galinsky,2008),都会让个体感知到地位的提升(Anderson等,2015)。比如美国白领为了缓解地位恐慌,通过度假这种模式,暂时性地离开居住地,到其他地方向地位比自己低的人要求地位,度假区的服务人员和顾客共同做戏,彼此成为虚幻成功的一部分(莱特•米尔斯,2006)。换句话说,不光是拥有象征地位的商品可以帮助消费者获得地位,品牌也可以通过社会互动或服务体验,动态地管理和调整消费者的地位感知(Dion和Borraz,2017)。

因此,相较于伙伴品牌,仆人品牌可能更能够提升主观地位较低的消费者的购买意愿。品牌能够让消费者在地位游戏中扮演角色(Dion和Borraz,2017),将品牌拟人为“仆人”,让其在类人际互动中表现出对消费者的顺从和尊重,就是将消费者置于较高的支配地位,品牌置于较低的地位。由于地位是基于社会感知而不是资源控制的,因此他人的尊重和顺从同样能够情境性地提供给个体地位感,从而让主观地位较低的消费者产生对仆人品牌更高的购买意愿。此外,社会知觉(social perception)领域的刻板印象内容模型(SCM)相关研究也提供了侧面证据,研究发现处于低地位的消费者由于对资源的控制较弱,在人际交往中更加期望对方是顺从的、善意的、满足他人的(韦庆旺等,2018),而这些都是仆人品牌的显著特征。因此,对于渴望地位的消费者来说,层级式的仆人拟人品牌带来的关系互动可能会比平等的伙伴拟人更有价值(Zitek和Tiedens,2012)。

由此,我们假设:

H1:主观地位会调节品牌拟人角色对购买意愿的影响,即

H1a:个体的主观地位较低时,仆人品牌比伙伴品牌更能提升消费者的购买意愿;

H1b:个体的主观地位较高时,消费者对仆人品牌和伙伴品牌的购买意愿没有显著差异。

(三)补偿的机制:地位感的提供

低地位者对地位产品的偏爱,被学者们认为是补偿性消费的一种(Anderson等,2015;Mandel等,2017)。补偿性消费是指消费者在其自我概念(如地位、自尊等)受到威胁时,通过消费能够应对这种威胁的产品来进行补偿(Rucker和Galinsky,2008)。补偿性消费遵循一个基本的补偿过程:自我概念的一个方面受到威胁—产生补偿动机—选择能够应对威胁的产品—补偿的效果。在这个链条中,“选择能够应对威胁的产品”这一环是目前补偿性消费研究探讨最多的话题,所面临威胁的不同、消费者应对方式(直接解决、象征性解决、离解、逃避现实、流动性补偿)的不同,都会对补偿性消费的产品选择产生影响(Mandel等,2017;Otterbring等,2018)。近年来,学者们除了进一步探索补偿机制更为细致的心理过程外(Coleman等,2019),还发现补偿性消费不一定有补偿效果,甚至可能有副作用,从而开始探讨影响“补偿的效果”的因素(Rustagi和Shrum,2019)。

链条中的“补偿动机”被默认存在,并鲜少被作为探讨和测量的变量。目前已有的研究都通过以实验诱发自我威胁,然后测量被试对具有补偿作用的商品的偏好的方式间接证明补偿动机的存在(Sivanathan和Pettit,2010;Pettit和Sivanathan,2011;Mandel等,2017)。如,消费者如果感到自己地位较低,则会购买行政钢笔或公文包等高级产品;如果觉得自己没有吸引力,则更偏爱提升外表的饰品;如果缺乏归属感,则会购买所属大学的T恤和帽子……(Mandel等,2017)。换句话说,关于补偿性消费的研究都默认,当自我概念的某一方面受到威胁时,补偿动机就会被激活,动机的揭示是通过实验产品选择或行为来实现的,而不是直接测量的(Mandel等,2017;金晓彤等,2017)。只有当研究需要对比两种不同的作用机制时,如在探讨高地位和低地位影响地位产品消费的两种不同机制时,才会将补偿动机作为一个中介变量,以和高地位个体的自我提升动机做对比和区分(金晓彤等,2017;Zhao等,2018)。本研究的关注点在于仆人品牌能否作为消费者进行地位补偿的一种选择,而不是机制对比,因此遵循补偿性消费研究的范式,默认处于低地位会启动消费者的地位补偿动机,而并不将补偿动机视为需要证实的中介变量。

仆人品牌能够成为消费者应对地位威胁时的选择吗?以往关于地位补偿的产品选择研究发现,受地位威胁的个体在补偿选择上更倾向于一种象征性的解决,即虽然补偿性消费行为不能改变个体的实际表现,但可能可以暂时性减轻或消除自我认知上的差异(Mandel等,2017)。比如经济学相关研究发现,穷困的黑人会不顾自己恶劣的经济状况而进行炫耀性消费(Pan等,2014)。显然,受收入约束,他们的理性选择应当是减少对地位产品的消费,因为炫耀性消费会进一步恶化其实际地位,但实际上,他们对地位产品的消费更多,因为这能提供一种地位改善幻觉。类似的象征性解决还有Harmon-Jones等(2008)在分析大学网站时所发现的,地位较低的大学会在院系网站上列出更多的专业头衔,被引用较少的教授也会在他们的电子邮件签名中展示更多的专业头衔(Rozin等,2014)。更多的专业头衔同样没有改善其实际地位,但却提供了一种地位感。在Rucker和Galinsky(2008)的研究中,被试由于权力受威胁而对地位产品有显著更高的偏好,其中介变量是地位产品“提供的权力感”,而不是被试“权力的提升”。这些都说明,人们对地位产品提供的“成功的外表”非常向往(莱特•米尔斯,2006)。不是消费者地位的提升,而是地位产品提供的地位感,是消费者选择其来应对威胁的原因。

从这个角度来看,仆人品牌是一种能够应对地位威胁的选择,因为它也能够提供一种地位幻觉。Rucker和Galinsky(2008)也指出,品牌形象或个性层面呈现出的高低地位也可能和地位产品产生类似的效应(Rucker和Galinsky,2008)。仆人品牌虽然不能够实际改善个体的地位,但能够通过尊重和顺从给个体提供更高的地位感。因此,本研究认为,主观地位较低的个体有较强的补偿动机,更可能将仆人品牌的顺从和尊重视为地位感的提供,从而导致对仆人品牌的购买意愿显著高于伙伴品牌。而主观地位较高的个体没有补偿动机,感知不出仆人品牌和伙伴品牌在提供的地位感上存在差异,因此对两类拟人角色品牌的购买意愿没有显著差异。即,提供的地位感是一个有调节的中介变量。重要的是,本文不认为主观地位会影响个体对品牌—自我地位差异的认知,无论主观地位高低,个体都能判断出仆人品牌相对于自己地位更低,但主观地位较低的消费者更可能将这种地位差异视作一种地位感的提供。就如同地位高低不会影响个体对劳力士是地位符号的判断,但高地位者不会觉得消费劳力士为自己提供了地位感,而低地位者则会显著感知到消费劳力士能够提供给自己地位感(Rucker和Galinsky,2008)。

由此,我们假设:

H2:提供的地位感是品牌拟人角色影响消费者购买意愿的有调节的中介变量,即

H2a:个体的主观地位较低时,仆人品牌能够比伙伴品牌为个体提供更高的地位感,使得消费者对仆人品牌的购买意愿相对更高;

H2b:个体的主观地位较高时,仆人品牌与伙伴品牌提供的地位感没有显著差异,消费者的购买意愿也没有显著差异。

综上所述,本研究的理论模型如图1所示。本研究认为,伙伴和仆人两种品牌拟人角色对购买意愿的影响受到消费者主观地位的调节:主观地位较高的消费者对两类品牌拟人角色的购买意愿没有显著差异,而主观地位较低的消费者会更显著地偏好仆人品牌(vs.伙伴品牌)。其内在机制在于,主观地位较低的消费者感知到仆人品牌(vs.伙伴品牌)提供的地位感显著更多,从而对其购买意愿显著较高。

|

| 图 1 研究模型 |

(四)研究概述

本文通过三项实验依次验证假设。实验一提供了主观地位作为调节变量的证据,通过直接测量被试的主观地位和操控品牌拟人角色,测量它们对购买意愿的影响。结果显示两个变量对购买意愿的影响存在显著的交互作用,仅在被试主观地位较低的情况下,仆人品牌才能显著提高被试对品牌的购买意愿。实验二操控了被试的主观地位和品牌拟人角色,并测量了提供的地位感和被试补偿消费前后的主观地位差,数据再次验证了实验一的结果,并在此基础上发现提供的地位感是一个有调节的中介变量,被试补偿消费前后的主观地位差并没有中介作用。实验三同样操控了被试的主观地位和品牌拟人角色,但控制了自尊、情绪等一些可能的影响变量,并采用了享乐品进行实验,数据证明仆人品牌的地位补偿机制依然成立。

三、研究一:品牌拟人角色、主观地位对购买意愿的影响本实验的目的是通过操控品牌拟人角色(仆人vs.伙伴),探究其对消费者购买意愿的影响,及个体的主观地位是否在其中起调节作用,以验证H1。

(一)实验材料

在本实验中,品牌的拟人角色是通过实验刺激来操控的,而调节变量主观地位则是通过主观社会地位感知(SSS)量表进行测量的(毕重增,2017)连续变量。

品牌拟人角色的操控借鉴Aaker等人(2004)的做法,给被试呈现品牌图片和文字描述。实验首先虚构了一个充电宝品牌“ETORES”及其在微博上发布的文案,该品牌名称不是真正的英文单词,且读音与现有中英文单词都没有相似之处;预测试(N=52)显示无人知晓该品牌,因此可以避免被试对品牌名称产生不同的初始态度,降低实验干扰。充电宝是从六个备选产品中选出的,通过预测试(N=48)对熟悉度、地位象征性、介入度(Zaichkowsk,1994)、风险(Jacoby等,1972)进行测量,选择的是被试较为熟悉,且本身的地位象征性、购买介入度及购买风险都较低的产品。

其次,品牌角色拟人以文字形式体现在微博正文及配图中,在仆人组,我们使用了如“主人”“献上”等体现仆人在沟通中的顺从、服从特点的词;而在伙伴组,则使用了如“伙伴”“朋友”等词。除了关键词的选择不同,图片中两组文字在格式、长度、标点及产品描述方面都保持了高度一致,以避免视觉或内容对实验结果的干扰。

(二)实验流程和设计

在本实验中,157名被试被随机分配到仆人或伙伴两个组,被试在一个安静且较为封闭的空间内完成实验。剔除掉无效样本,最终有效样本数量为154,其中男性71名,占比46.1%,年龄范围为18—27岁。

1. 测量主观地位。首先测量调节变量主观地位。为掩盖实验目的,实验员会告知被试他们将参加两项不相关的实验研究,第一项研究是关于大学生相对处境的调查,需要他们根据自己的实际情况完成问卷。本文使用毕重增(2017)修改的大学生版本主观社会地位感知量表(与一般的中国人/社会上的一般人/国内同性别的学生/学校同性别的学生/同班同学/自己的一般朋友/自己最好的朋友/自己某个朋友的朋友相比,我____;8个条目,α=0.88),让被试在李克特5点量表上选出自己的相对处境(1代表“差很多”,5代表“好很多”)。

2. 操控品牌拟人角色。接下来操控自变量品牌拟人角色:仆人vs.伙伴。告诉被试第二项研究是关于社交媒体广告效果的一项调查。被试在问卷开头会读到以下内容:“这是移动电源品牌ETORES推广自家新产品的概念微博。该品牌想要了解社交媒体发布的广告信息会对消费者的产品态度、购买意愿等造成怎样的影响。请仔细观看微博的文字及配图,对产品及广告效果进行评价。”一组被试看到的是仆人型的品牌微博内容,另一组被试看到的是伙伴型的品牌微博内容。

3. 测量购买意愿。测量因变量购买意愿(我愿意尝试该产品/如果刚好在商店里看到该产品,我会购买/我会主动搜索该产品/我会购买该产品,α=0.84)(Baker和Churchill,1977)。

4. 测量控制变量和操控检验题项。通过自尊量表(Rosenberg,1979)测量被试的自尊水平以作为研究的控制变量。随后,操控检验题项:(1)品牌角色拟人带给被试的心理地位感知,通过0—100滑动条让被试评价“我觉得ETORES微博的语气显得_____”(0代表“ta②的地位比我高很多”,50代表“我和ta地位平等”,100代表“我的地位比ta高很多”),测量被试能够感知到的两类品牌拟人角色在地位上的差异。(2)测量被试对虚拟品牌的认知(是否听过该品牌,是否联想到其他品牌)。(3)测量被试对拟人角色的认知(我觉得ETORES像是一个仆人/伙伴),以确认实验操控的有效性。

最后,让被试完成人口统计变量的测量。实验者会向他们表示感谢并给予现金报酬。

(三)实验结果

1. 操控检验。首先,被试均没有听过ETORES这个品牌,只有两人表示ETORES让他们联想到其他品牌,因此虚拟品牌的构建是成功的。其次,拟人角色的操控也是成功的,在仆人组,被试的仆人感知显著高于伙伴感知(M仆人感知=4.35 vs. M伙伴感知=3.06,t=5.76,p=0.000)。而在伙伴组,则相反(M伙伴感知=4.17 vs. M仆人感知=3.04,t=−5.48,p=0.000)。此外,两组被试的主观地位不存在显著差异[M仆人=3.34,M伙伴=3.32,F(1,153)=0.04,p=0.851],因此排除主观地位的组间差异对实验结果的干扰。

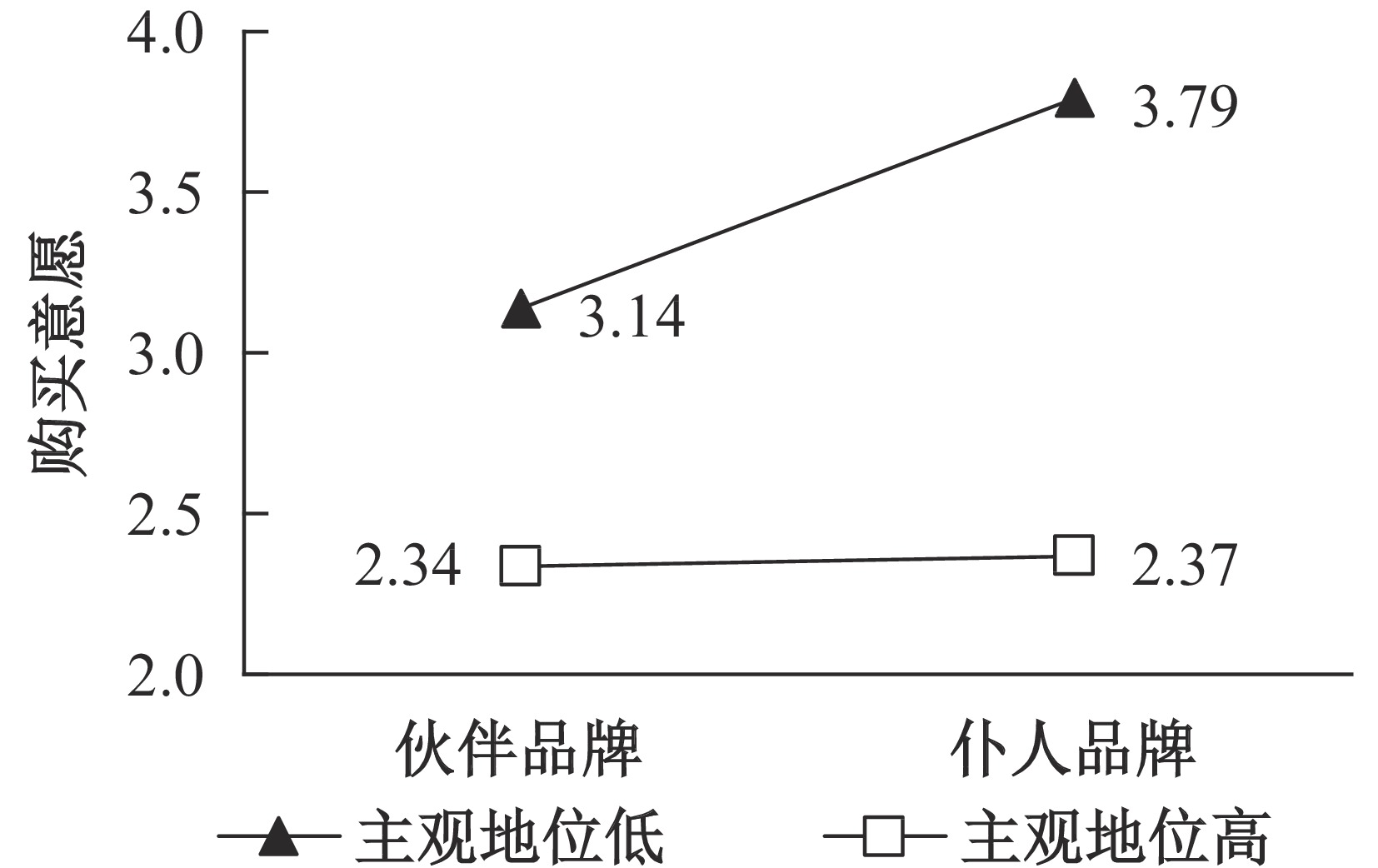

2. 品牌拟人角色、主观地位对购买意愿的影响。独立t检验显示,仆人组的被试感知到自己相对于品牌具有更高的地位,伙伴组被试感知到自己的地位和品牌比较平等(M仆人=65.45,SD仆人=18.18 vs.M伙伴=49.82,SD伙伴=18.78;t=5.251,p=0.000)。将品牌拟人角色作为自变量,购买意愿作为因变量,被试的主观地位作为调节变量,自尊作为控制变量,通过process模型1对调节效应进行分析。数据显示,自尊对购买意愿没有主效应(β=0.038,t=0.100,p=0.920),说明自尊并不是购买意愿差异的原因。在控制了自尊后,品牌拟人角色对购买意愿存在主效应(β=1.96,t=2.42,p=0.017),被试对仆人品牌有显著更高的购买意愿(M仆人=3.07,SD仆人=1.00 vs. M伙伴=2.74,SD伙伴=1.14);更重要的是,交互作用显著(β=−0.49,t=−2.03,p=0.044)。简单斜率分析显示,当被试主观地位较低(均值减1个标准差)时,品牌拟人角色对购买意愿有显著影响(β=0.969,t=2.44,p=0.016),仆人品牌更受欢迎;当被试主观地位较高(均值加1个标准差)时,品牌拟人角色对购买意愿影响不显著(β=0.029,t=0.07,p=0.942)。H1a、H1b得到验证,调节效应见图2。

|

| 图 2 主观地位的调节效应图 |

(四)小结

实验一的结果说明,主观地位高低不影响被试对仆人品牌和自己地位差异的判断:被试都感知到自己和伙伴品牌地位较平等,而自己比仆人品牌地位高。但主观地位会调节被试对两类拟人品牌的购买意愿,当被试主观地位较低时,他们对仆人品牌(vs.伙伴品牌)的购买意愿显著更高;当被试主观地位较高时,他们对两类拟人品牌的购买意愿没有显著差异。

实验一虽然发现了主观地位对品牌角色拟人效果的调节作用,证实了地位消费除了占有产品之外还可以存在另一种方式——在与拟人品牌的准人际互动中占据支配地位,但还没有厘清其中的作用机制。此外,实验中被试的主观地位是被试自我报告的一个连续变量,也是对被试常态地位感知的测量。实验二将会用实验操控的方式控制被试的主观地位,除了重复检验保证结果的稳健性外,也通过操控形成对被试地位的威胁,来探测地位补偿机制的作用过程。

四、研究二:提供的地位感是一个有调节的中介变量实验二是一个2(品牌拟人角色:仆人vs.伙伴)×3(被试地位:高vs.低vs.控制组)的双因素组间实验,因变量是购买意愿。目的是进一步探索品牌拟人角色提供的地位感是不是一个有调节的中介变量。

(一)实验材料

实验二选择了“Nurodlo”U盘作为刺激产品,虚拟品名可以避免实验干扰,U盘在实验一的预测试(N=48)中展示出和充电宝相似的特性,即被试较为熟悉,产品的地位象征性、购买介入度及购买风险都较低。

对品牌拟人角色的操控与实验一类似,仍采取图片和文字描述的方式。为了增强互动感,刺激材料的设计仿照淘宝旺旺对话框制作,拟人角色以文字形式体现在客服发出的回复中。在仆人组,选择了如“主人”“请”“听候”以及“差遣”等词,以体现仆人角色,并突出品牌作为低地位一方为消费者服务、表达尊重的特点。而在伙伴组,选择了如“伙伴”“期待”和“提供帮助”等词,与现实中地位平等的伙伴对话特点相符。此外,除了关键词的选择不同,图片中两组文字在格式、长度、标点及内容方面都保持了高度一致,以避免视觉或内容对实验结果的干扰。

(二)实验流程和设计

180名大学生参与了2(品牌拟人角色:仆人vs.伙伴)×3(被试地位:高vs.低vs.控制组)的组间实验,剔除掉无效样本,最终有效样本数量为177,其中男性76名,占比42.9%,年龄范围为18—27岁。被试被随机分配到六个组,在同一个安静且较为封闭的空间内完成实验。

1. 操控主观地位。通过回忆任务操控被试的主观地位。首先告知被试将完成两项不同的调查。第一项调查是关于语言描述方式的调查,目的在于了解人们描述不同事件时所使用的语言,要求被试阅读题干要求后在纸质问卷上作答。实际上,该材料是通过回忆任务(recall task)来启动不同的地位感知(王财玉等,2013;金晓彤等,2017)。被试会看到以下要求:“请你回忆过往的经历,想想有没有让你觉得比其他人地位更低(更高)的情形或事件,比如别人(你)有权力去掌控、管理或评价你(别人),而你(别人)只能默默接受。请尽量完整地描述这种低(高)地位的情形,包括但不限于:当时大致发生了什么、你产生了怎样的感受。”为了保证操控的强度以免被试随意作答影响效果,要求文字描述不少于150字。控制组的被试被要求回忆并描述最近一次去便利店购物的情形(Galinsky等,2003)。随后询问被试:“此时,你多大程度上感觉自己是有地位的”,使用李克特七级量表,1代表“完全没有”,7代表“非常有”,数字越大表明程度越高。

2. 操控品牌拟人角色。完成纸质问卷后,告诉被试第二项调查是在电脑上完成关于消费者购买意愿的问卷。他们在问卷开头会读到以下内容:“U盘品牌Nurodlo策划在天猫官方旗舰店推出周年庆特别促销活动,活动期间,客服在使用旺旺与买家沟通时会发出促销活动广告。Nurodlo希望通过前期问卷,调查消费者对促销活动的兴趣、客服推送的态度和购买意愿等。”接着,被试会看到客服对话框图片,接受不同的拟人角色刺激。

3. 测量购买意愿。实验二不仅用量表对购买意愿进行测量,还加测了最高支付意愿作为购买意愿的另一个测量指标,已有研究证明消费者愿意支付的最高价格能够更加直观地反映他们的购买意愿(Rucker和Galinsky,2008)。被试被要求回答“如果店内64G大小U盘的售价为60元,您最多愿意支付原价的百分之多少来购买该款U盘?”题项采用12点计分,1代表原价的10%,12代表原价的120%。

4. 测量提供的地位感。让被试回答关于“地位感提供”的题项。借鉴Rucker和Galinsky(2008)在实验中测量“提供的权力感”的量表(α=0.88,你认为Nurodlo客服的沟通在多大程度上使你感到有地位/权力/被尊重),题项采用12点计分,1代表“完全没有”,12代表“非常有”,数字越大代表拟人角色提供的地位感越强。

5. 操控检验题项。(1)通过阶梯法来测量被试是否意识到两种拟人角色在地位上是有差异的。向被试展示MacAuthur阶梯的示意图并说明:“这里有一个示意图,梯子的顶部(10)代表的地位最高,梯子的底部(01)代表的地位最低。现在,请想象Nurodlo是一个人,和你一起站在梯子上,你觉得你们分别站在梯子的哪一级上?”让被试分别填写自己的位置和Nurodlo的位置。(2)再次测量被试被补偿后的地位感:“此时,你多大程度上感觉自己是有地位的”,以和地位操控后的地位感进行对比。(3)测量品牌名称认知(是否听过该品牌,是否联想到其他品牌)。(4)测量被试对拟人角色的认知(我觉得Nurodlo像是一个仆人/伙伴),以确认实验操控的有效性。

最后,测量人口统计变量,对被试表示感谢并给予现金报酬。

(三)实验结果

1. 操控检验。地位操控:被试主观地位的组间差异显示地位操控成功[M高地位=5.13,M低地位=3.15,M控制组=4.16,F(2,174)=79.23,p<0.001]。

拟人角色操控:品牌的拟人角色感知差异显著,在仆人组,被试的仆人感知显著高于伙伴感知(M仆人感知=4.21 vs. M伙伴感知=3.13,t=3.82,p<0.001)。而在伙伴组,则相反(M伙伴感知=4.53 vs. M仆人感知=2.24,t=−9.35,p<0.001)。

2. 品牌拟人角色、主观地位对购买意愿的影响。将品牌拟人角色和被试主观地位作为自变量,购买意愿和最高支付意愿作为因变量,方差分析的数据显示,被试的主观地位和品牌拟人角色对购买意愿有边缘显著的交互作用[F(1,171)=2.72,p=0.069],而对最高支付意愿有显著的交互效应[F(1,171)=3.79,p=0.024]。后续的简单效应分析显示,当被试主观地位较低时,被试对仆人品牌的购买意愿显著高于伙伴品牌[M低地位—仆人=3.78,M低地位—伙伴=2.72,均值差异(I−J)=1.06,p<0.001],最高支付意愿也存在显著差异[M低地位—仆人=8.60,M低地位—伙伴=6.67,均值差异(I−J)=1.84,p<0.001]。而在主观地位较高的被试组以及控制组,这一效应未出现,被试对伙伴品牌和仆人品牌的购买意愿没有显著差异,H1a、H1b再次得到验证,调节效应见图3。

|

| 图 3 主观地位的调节效应图 |

3. 提供的地位感:有调节的中介效应检验。通过process程序中有调节的中介模型(model 7)进行Bootstrap中介变量检验(Hayes,2013),品牌拟人角色为自变量,购买意愿为因变量,被试的主观地位作为调节变量,提供的地位感作为中介变量,并将性别、被试前后地位差作为控制变量。结果表明,将提供的地位感放入模型后,品牌拟人角色对购买意愿的直接效应不显著(β=−0.21,p=0.171),品牌拟人角色与主观地位的乘积项对提供的地位感的预测作用显著[品牌拟人×主观地位,R2−chng=0.035,F(2,169)=4.58,p=0.012],简单斜率分析显示主观地位低的被试感知到仆人品牌提供了更高的地位感(β=−0.85,p<0.001),主观地位高的被试对两类品牌提供的地位感感知没有差异(β=0.04,p=0.844)。最后,提供的地位感显著影响购买意愿(β=0.34,p<0.001),见表1。

| 变量 | 结果变量:提供的地位感 | 结果变量:购买意愿 | |||

| β | t | β | t | ||

| 性别 | 0.18 | 1.42 | −0.23 | −1.62 | |

| 前后地位差 | 0.51 | 6.54*** | −0.02 | −0.19 | |

| 品牌拟人角色 | −0.85 | −3.95*** | −0.21 | −1.38 | |

| 提供的地位感 | 0.34 | 4.05*** | |||

| W1(控制组—低地位) | −1.07 | −2.23* | |||

| W2(高地位—低地位) | −0.52 | −1.10 | |||

| 品牌拟人角色×W1 | 0.89 | 2.97** | |||

| 品牌拟人角色×W2 | 0.30 | 0.99 | |||

| R2 | 0.36 | 0.15 | |||

| F | 13.80*** | 7.86*** | |||

| 注:性别1=男,性别2=女;品牌拟人角色1=仆人式,品牌拟人角色2=伙伴式;主观地位操控的三个水平构建成为W1、W2两个虚拟变量;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,双尾。 | |||||

在主观地位的三个水平上,提供的地位感的中介作用有所变化,见表2。当被试的主观地位较低时,提供的地位感的中介作用显著(β=−0.29,CI不包含0);当被试的主观地位较高时,中介作用不显著(β=0.01,CI包含0)。因此,品牌拟人角色所提供的地位感是一个有调节的中介变量,仅在被试主观地位低的情况下,两类品牌拟人角色提供的地位感形成差异,导致购买意愿显著不同。由此,H2a、H2b得到证实。

| 主观地位 | 效应值 | Boot SE | Bootstrap 95%CI | ||

| 下限 | 上限 | ||||

| 提供的地位感的中介效应 | 控制组 | −0.19 | 0.08 | −0.36 | −0.05 |

| 低地位 | −0.29 | 0.12 | −0.55 | −0.09 | |

| 高地位 | 0.01 | 0.08 | −0.14 | 0.20 | |

为了排除“低地位被试对仆人品牌(vs.伙伴品牌)的购买意愿显著更高,是因为仆人品牌改善了被试的地位”这一解释,即为了排除品牌拟人角色带来的“地位提升”是中介变量的可能,本文对这一变量也进行了Bootstrap中介变量检验。将品牌拟人角色作为自变量,购买意愿作为因变量,被试的主观地位作为调节变量,地位提升作为中介变量,性别、提供的地位感作为控制变量。地位提升的得分来自于两次主观地位测量得分之差。在被试地位操控后测量了一次主观地位(此时,你多大程度上感觉自己是有地位的?),在测量完购买意愿以及提供的地位感之后,又测量了同样的问题。将后一次得分减去初始得分,作为品牌拟人角色带来的实际“地位提升”。数据显示,中介效应不显著,品牌拟人角色与主观地位的乘积项对地位提升的预测作用不显著[品牌拟人×主观地位,R2−chng=0.009,F(2,169)=1.68,p=0.189],地位提升对购买意愿的影响也不显著(β=−0.02,p=0.846),也不存在有调节的中介效应(在主观地位的三个水平上CI都包含0)。这表明被试地位的提升不是真正起作用的中介变量。

(四)小结

实验二再次验证了实验一的结论,保证了结果的稳健性。此外,实验二还进一步发现主观地位较低的个体会从品牌的仆人角色中感知到更高的地位感提供,从而对仆人品牌有更高的购买意愿,而主观地位较高的个体不存在这一效应。实验二也排除了其他可能的解释,H2得到了验证。

但实验二没有控制自尊、情绪对因变量可能造成的影响。此外,实验一和实验二都采用实用品作为实验材料,享乐品是否也存在同样的补偿机制值得进一步探索。

五、研究三:产品类型对补偿机制的影响实验三是一个2(品牌拟人角色:仆人vs.伙伴)×3(被试地位:高vs.低vs.控制组)的双因素组间实验,因变量是购买意愿。但实验中测量了自尊、情绪等可能的影响变量,并采用了享乐品作为实验材料,这些改变的目的一是排除其他可能的解释,二是验证前述补偿机制在享乐品上是否依然起效。

(一)实验材料

实验三采用了与实验二同样的品牌名称“Nurodlo”,但选择了冻干草莓巧克力这一享乐品作为刺激材料。对品牌拟人角色的操控依然同前两个实验类似,通过广告图片中的文字来进行:“嗨,我是Nurodlo!每时每刻,为主人/你献上最丝滑的感受,愿您/伴你尽享层层真美味。”

(二)实验流程和设计

175名大学生参与了2(品牌拟人角色:仆人vs.伙伴)×3(被试地位:高vs.低vs.控制组)的组间实验,剔除掉无效样本,最终有效样本数量为165,其中男性占比33.9%,28岁以下占比96.1%。

实验流程与实验二基本一致,但此次实验方式由纸质问卷改为线上问卷。并且在操控了主观地位后,此次实验还将自尊[自尊量表来自Rosenberg(1979)]和情绪(PANAS量表)作为控制变量。

(三)实验结果

1. 操控检验。地位操控:被试主观地位的组间差异显示地位操控成功[M高地位=4.27,M低地位=3.57,M控制组=3.43,F(2,162)=8.81,p=0.000]。

拟人角色操控:品牌的拟人角色感知差异显著,在仆人组,被试的仆人感知高于伙伴感知(M仆人感知=4.38 vs. M伙伴感知=3.06,t=4.09,p<0.001)。而在伙伴组,则相反(M伙伴感知=4.48 vs. M仆人感知=2.38,t=−8.12,p<0.001)。

2. 有调节的中介效应检验。Hayes和Rockwood(2019)认为,有调节的中介效应可以直接检验,而无需先行检验总效应/调节效应/中介效应,选择相应的有调节的中介模型直接检验即可。因此,本研究通过process程序中有调节的中介模型(model 7)直接进行Bootstrap中介变量检验。品牌拟人角色为自变量,购买意愿为因变量,被试的主观地位为调节变量,提供的地位感为中介变量,控制变量为正负情绪、自尊、性别、被试的前后地位差。

结果表明,将提供的地位感放入模型后,品牌拟人角色对购买意愿的直接效应不显著(β=−0.27,p=0.077),控制组与主观地位低组相比,被试感知到的提供的地位感存在显著差异,主观地位越低,越能够感知到仆人品牌提供的地位感(β=−1.29,p=0.033),而提供的地位感显著影响购买意愿(β=0.30,p<0.001),见表3。

| 变量 | 结果变量:提供的地位感 | 结果变量:购买意愿 | |||

| β | t | β | t | ||

| 性别 | 0.13 | 0.75 | 0.21 | 1.29 | |

| 前后地位差 | 0.21 | 2.60* | 0.01 | 0.01 | |

| 正情绪 | 0.18 | 1.99* | −0.09 | −1.06 | |

| 负情绪 | −0.04 | −0.46 | −0.06 | −0.72 | |

| 自尊 | −0.09 | −1.01 | −0.02 | −0.23 | |

| 品牌拟人 | 0.60 | −2.19* | −0.27 | −1.78 | |

| 提供的地位感 | 0.30 | 3.89*** | |||

| W1(高地位—低地位) | −0.77 | −1.28 | |||

| W2(控制组—低地位) | −1.29 | −2.15* | |||

| 品牌拟人角色×W1 | 0.32 | 0.85 | |||

| 品牌拟人角色×W2 | 0.67 | 1.78 | |||

| R2 | 0.12 | 0.14 | |||

| F | 2.18* | 3.76*** | |||

| 注:性别1=男,性别2=女;品牌拟人角色1=仆人式,品牌拟人角色2=伙伴式;主观地位操控的三个水平构建成为W1、W2两个虚拟变量;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,双尾。 | |||||

在主观地位的三个水平上,提供的地位感的中介作用有所变化(见表4)。当被试的主观地位较低时,提供的地位感的中介作用显著(β=−0.18,CI不包含0);当被试的主观地位较高时,中介作用不显著(β=−0.08,CI包含0)。因此,品牌拟人角色所提供的地位感是一个有调节的中介变量,仅在被试主观地位低的情况下,被试感知到两类品牌拟人角色提供的地位感有差异,导致购买意愿显著不同。由此,H2a、H2b再次得到证实。

| 主观地位 | 效应值 | Boot SE | Bootstrap 95%CI | ||

| 下限 | 上限 | ||||

| 提供的地位感的中介效应 | 控制组 | 0.02 | 0.09 | −0.15 | 0.22 |

| 低地位 | −0.18 | 0.12 | −0.46 | −0.01 | |

| 高地位 | −0.08 | 0.09 | −0.29 | 0.07 | |

同样,为了排除品牌拟人角色带来的“地位提升”是中介变量的可能,同实验二一样对被试的前后地位差进行Bootstrap中介检验。数据显示,地位提升的中介效应不显著,品牌拟人角色与主观地位的乘积项对地位提升的预测作用不显著[品牌拟人×主观地位,R2−chng=0.041,F(2,153)=1.68,p=0.70],同时,地位提升对购买意愿的影响也不显著(β=−0.01,p=0.992),亦不存在有调节的中介效应(在主观地位的三个水平上CI都包含0)。这表明被试地位的提升,不是真正起作用的中介变量,重复验证了实验二的结果。

(四)小结

实验三对实验一和实验二的结论进行了再验证,保证了结论的稳健性。此外,实验三将实验中的产品换成了享乐品,拓展了研究结论的适用性。数据显示,同前两个实验采用的实用品一样,享乐品也存在地位补偿机制。即,当被试的主观地位较低时,他们会感知到仆人品牌提供了更高的地位感,从而对其的购买意愿显著高于对伙伴品牌的购买意愿。当被试的主观地位较高时,则不存在这一效应,即被试不会感知到仆人品牌和伙伴品牌提供的地位感存在差异,对两者的购买意愿也没有显著差异。

六、结论与讨论(一)研究结论

本研究通过三项实验发现,品牌拟人角色的不同对消费者的购买意愿存在影响。首先,仆人品牌能让消费者感知到自己相对品牌而言具有更高的地位,而伙伴品牌会让消费者感知到自己和品牌是相对平等的。其次,消费者对两类品牌拟人角色的购买意愿受到主观地位的调节,主观地位较低的个体对仆人品牌的购买意愿显著高于伙伴品牌;而主观地位较高的个体对两类拟人品牌的购买意愿没有显著差异。第三,主观地位较低的消费者会感知到仆人品牌(vs.伙伴品牌)提供的地位感更多,从而产生更高的购买意愿。这种补偿机制在主观地位较高的消费者身上不存在,他们不会感知到两类拟人品牌提供的地位感有差异,对其的购买意愿也没有显著差异。第四,品牌拟人角色对消费者地位的实际改变并不影响他们的购买意愿,真正起作用的是消费者感知到的拟人角色“提供的地位感”。最后,品牌拟人角色和主观地位对购买意愿的影响及其内在机制不受产品类型的影响,无论是对于享乐品还是对于实用品,主观地位较低的个体都显著偏好仆人品牌(vs.伙伴品牌)。

(二)理论贡献

本研究的理论贡献在于将品牌拟人化和地位消费相结合,推进了品牌拟人化和地位消费相关研究。首先,以往关于品牌拟人化的研究较少关注不同拟人化的社会属性带来的影响,陈增祥和杨光玉(2017)虽然探讨了能力型和温暖型两类品牌拟人化,但这一分类较为抽象和宏观。本文则更加具象地探讨了伙伴和仆人两种社会角色,发现除了物质主义(Kim和Kramer,2015)和独特性动机(Puzakova和Aggarwal,2018)之外,个体的主观地位也会影响个体对品牌拟人角色的偏好。除此之外,本研究还发现,品牌拟人化不仅能够排解社会排斥带来的痛苦(Reimann等,2017;Chen等,2017),也能作为低地位个体进行自我补偿的工具,从而为品牌拟人化带来的社会互动效应(Alvarez和Fournier,2016)提供了新的证据。

其次,本研究对地位消费研究有一定的推进。Dion和Borraz(2017)认为目前地位消费研究较多探讨物质产品的占有而对无形的服务体验、社会互动探讨太少。他们在研究中探索了奢侈品是如何通过服务人员与顾客的互动,来管理顾客的地位和行为的。本研究则证明了普通商品通过品牌拟人角色的准人际互动同样可以对消费者的地位进行管理,也就是说地位消费不仅存在对无形的关系体验的消费,而且这种无形的地位体验还可以通过与“非人”的拟人品牌的互动来获取:品牌以顺从、尊重的仆人姿态出现,将消费者置于准社会关系中的支配者位置,同样可以让消费者从这种地位游戏中获得一定程度的满足。这就将地位消费研究从物质消费领域拓展到了更广泛的服务体验和品牌关系领域,也将品牌对消费者的地位管理从奢侈品推广到了普通消费品,这种地位消费可能比奢侈品消费更经济、更具普遍意义,对低地位个体的经济社会地位伤害更小,亦部分避开了地位消费中服务人员和顾客互动中的象征性暴力和社会不平等问题(Dion和Borraz,2017),提高了地位消费的伦理性。

(三)营销启示

本文对品牌营销实践也具有参考价值。首先,研究显示,品牌扮演“仆人”角色能够提升主观地位较低的消费者的购买意愿。这表明在中低阶层市场、低线城市或者是在有地位威胁的情境下,仆人式的拟人品牌会带来更好的回报。并且,由于目前中国消费者的阶层下行认同非常明显(高勇,2013),消费者对自己主观社会地位的感知普遍较低,将品牌拟人化为“仆人”可能在很多情境下都会获得更好的市场回报。而在中高阶层市场,仆人和伙伴可能都是较好的拟人角色选择。

此外本研究发现,仆人品牌获得青睐的原因并不是其对个体地位的实际提升作用,而是仆人品牌提供的地位感。就像奢侈品不一定能让低地位者地位提升,但奢侈品提供的地位感还是会让人趋之若鹜。这说明,人们对“地位外衣”或“成功外表”的关注更甚于实际的地位改变,“地位上升的感觉”比“地位上升”更能影响人们的行为。这对于营销策略乃至政策制定都有一定的启示,在一定程度上,提升“地位”不如提升个体的“地位感”,增加“获得”不如增加个体的“获得感”。

(四)研究局限与展望

本研究的局限有二:首先,实验材料中品牌角色拟人的方式是文字沟通,但市场上品牌拟人形式多种多样,如图片、语音和动画等。可能不同的拟人方式对消费者的刺激效果不同,因此,未来的研究可以尝试采用不同形式的拟人,探究本研究结论的稳健性和边界条件。其次,本文虽然探讨了实用品和享乐品两类产品,但选择的都是与地位无关、购买介入度及购买风险都较低的产品,品类上较为局限,造成研究结论的外推性不够充分,未来的研究可以进一步考虑产品类型的影响,特别是产品本身的地位象征性是否会和品牌角色拟人存在交互作用,高地位的消费者是否可能从奢侈品品牌的仆人式互动中获得地位感。

最后,本文的发现说明不仅社会排斥(Chen等,2017)这类社交挫折能够被拟人品牌所抚慰,处于低地位这种令人厌恶的状态也可以部分地被拟人品牌缓解。这是否意味着个体可以通过与拟人品牌的准社会互动远离真实社交中的“怨憎会”?这种“情绪创可贴”的抚慰和满足对长期的幸福感是否有助益?是否对个体的社会交往能力的发展反而有所阻碍?这可能是未来值得研究的方向。

① *作者感谢两位匿名审稿人专业且富有建设性的修改意见,这对于本文总体水平的提高有重要帮助。

② 为避免性别的影响,此处特意处理为拼音,被试无理解问题。下同。

| [1] | 陈增祥, 杨光玉. 哪种品牌拟人化形象更受偏爱——归属需要的调节效应及边界[J]. 南开管理评论, 2017(3): 135–143. |

| [2] | 金晓彤, 赵太阳, 崔宏静, 等. 地位感知变化对消费者地位消费行为的影响[J]. 心理学报, 2017(2): 273–284. |

| [3] | 莱特·米尔斯著, 周晓虹译. 白领: 美国的中产阶级[M]. 南京: 南京大学出版社, 2006: 189-204. |

| [4] | 汪涛, 谢志鹏. 拟人化营销研究综述[J]. 外国经济与管理, 2014(1): 38–45. |

| [5] | 韦庆旺, 李木子, 陈晓晨. 社会阶层与社会知觉: 热情和能力哪个更重要?[J]. 心理学报, 2018(2): 243–252. |

| [6] | Aggarwal P, McGill A L. When brands seem human, do humans act like brands? Automatic Behavioral priming effects of brand anthropomorphism[J]. Journal of Consumer Research, 2012, 39(2): 307–323. |

| [7] | Alvarez C, Fournier S. Consumers’ relationships with brands[J]. Current Opinion in Psychology, 2016, 10: 129–135. |

| [8] | Anderson C, Hildreth J A D, Howland L. Is the desire for status a fundamental human motive? A review of the empirical literature[J]. Psychological Bulletin, 2015, 141(3): 574–601. |

| [9] | Chen R P, Wan E W, Levy E. The effect of social exclusion on consumer preference for anthropomorphized brands[J]. Journal of Consumer Psychology, 2017, 27(1): 23–34. |

| [10] | Coleman N V, Williams P, Morales A C. Identity threats, compensatory consumption, and working memory capacity: How feeling threatened leads to heightened evaluations of identity-relevant products[J]. Journal of Consumer Research, 2019, 46(1): 99–118. |

| [11] | Dion D, Borraz S. Managing status: How luxury brands shape class subjectivities in the service encounter[J]. Journal of Marketing, 2017, 81(5): 67–85. |

| [12] | Hayes A F, Rockwood N J. Conditional process analysis: Concepts, computation, and advances in the modeling of the contingencies of mechanisms[J]. American Behavioral Scientist, 2019, doi: 10.1177/0002764219859633. |

| [13] | Hur J D, Koo M, Hofmann W. When temptations come alive: How anthropomorphism undermines self-control[J]. Journal of Consumer Research, 2015, 42(2): 340–358. |

| [14] | Kim H C, Kramer T. Do materialists prefer the “Brand-as-Servant”? The interactive effect of anthropomorphized brand roles and materialism on consumer responses[J]. Journal of Consumer Research, 2015, 42(2): 284–299. |

| [15] | Mandel N, Rucker D D, Levav J, et al. The compensatory consumer behavior model: How self-discrepancies drive consumer behavior[J]. Journal of Consumer Psychology, 2017, 27(1): 133–146. |

| [16] | Otterbring T, Ringler C, Sirianni N J, et al. The Abercrombie & Fitch effect: The impact of physical dominance on male customers’ status-signaling consumption[J]. Journal of Marketing Research, 2018, 55(1): 69–79. |

| [17] | Pan C, Pettit N C, Sivanathan N, et al. Low-status aversion: The effect of self-threat on willingness to buy and sell[J]. Journal of Applied Social Psychology, 2014, 44(11): 708–716. |

| [18] | Pettit N C, Sivanathan N. The plastic trap: Self-threat drives credit usage and status consumption[J]. Social Psychological and Personality Science, 2011, 2(2): 146–153. |

| [19] | Puzakova M, Aggarwal P. Brands as rivals: Consumer pursuit of distinctiveness and the role of brand anthropomorphism[J]. Journal of Consumer Research, 2018, 45(4): 869–888. |

| [20] | Puzakova M, Kwak H. Should anthropomorphized brands engage customers? The impact of social crowding on brand preferences[J]. Journal of Marketing, 2017, 81(6): 99–115. |

| [21] | Puzakova M, Kwak H, Rocereto J F. When humanizing brands goes wrong: The Detrimental effect of brand anthropomorphization amid product wrongdoings[J]. Journal of Marketing, 2013, 77(3): 81–100. |

| [22] | Reimann M, Nuñez S, Castaño R. Brand-aid[J]. Journal of Consumer Research, 2017, 44(3): 673–691. |

| [23] | Rucker D D, Galinsky A D. Desire to acquire: Powerlessness and compensatory consumption[J]. Journal of Consumer Research, 2008, 35(2): 257–267. |

| [24] | Rustagi N, Shrum L J. Undermining the restorative potential of compensatory consumption: A product’s explicit identity connection impedes self-repair[J]. Journal of Consumer Research, 2019, 46(1): 119–139. |

| [25] | Sivanathan N, Pettit N C. Protecting the self through consumption: Status goods as affirmational commodities[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2010, 46(3): 564–570. |

| [26] | Voorveld H A M. Brand communication in social media: A research agenda[J]. Journal of Advertising, 2019, 48(1): 14–26. |

| [27] | Wan E W, Chen R P, Jin L Y. Judging a book by its cover? The effect of anthropomorphism on product attribute processing and consumer preference[J]. Journal of Consumer Research, 2017, 43(6): 1008–1030. |

| [28] | Zhao T Y, Jin X T, Song W, et al. How a perceived status change increase consumers’ tendency toward consumption through double psychological mechanisms[J]. Asian Journal of Social Psychology, 2018, 21(1-2): 65–73. |