2020第42卷第1期

2.南开大学 商学院工商管理博士后流动站,天津 300071

2.Business Administration Postdoctoral Mobile Station, School of Business, Nankai University, Tianjin 300071, China

在国际商务领域,来源国(country of origin)或母国(home county)如何影响跨国企业的国际化一直是学者们关注的重要问题(Bartlett和Ghoshal,2000;Ramachandran和Pant,2010;Voss等,2014;Wu和Chen,2014;Chen等,2019),但其研究结论却存在较大争议和不一致(Cuervo-Cazurra,2011;Cuervo-Cazurra等,2018)。早期的研究认为,来源国对跨国企业国际化产生积极影响,即存在来源国优势(advantage of origin)现象(Dunning,1988;Gertler等,1995;Chan等,2010)。例如,来自美国“硅谷”的高科技公司(如谷歌、苹果等)更容易到海外市场进行扩张,因为“硅谷”完善的制度、技术和人才环境有利于企业培育所有权优势,推动企业海外直接投资(Gertler等,1995;Wang等,2014);来自德国的汽车公司到海外市场进行直接投资时(而不仅仅是产品出口)更容易受到东道国政府欢迎和消费者青睐,因为“来自德国”本身就是“高品质汽车公司”的象征。事实上,很多研究表明,发达国家跨国企业对外直接投资时,仅仅是因为其“来源国”就能够在东道国享受很多优势(Insch和Miller,2004;Elango和Sethi,2007;Nachum,2010;Sharma,2011;Edman,2016;Cuervo-Cazurra等,2018)。

然而,随着新兴经济体跨国企业开始大规模“走出去”,学者们发现,与发达国家跨国企业享受来源国优势不同,新兴经济体跨国企业的“来源国/母国”非但不能给企业带来优势,反而成为企业国际化经营的“负债”(Bartlett和Ghoshal,2000;Marano等,2017;Yu和Liu,2018)。例如,与发达国家相比,新兴经济体普遍存在市场机制不完善、知识产权保护不力、法律执行力低等制度缺陷(institutional voids),导致企业很难在母国制度环境下培育出国际化扩张所需的所有权优势(如领先的技术、品牌、管理能力等),进而在国际竞争中处于劣势地位(Ramachandran和Pant,2010;Madhok和Keyhani,2012)。更为严峻的是,东道国(尤其是发达国家)利益相关者常常“自发地”甚至是“理所当然地”将低端产品、政府参与、非公平竞争、技术落后、公司治理结构差等负面的标签贴在新兴经济体跨国企业身上(杜晓君等,2015;魏江和杨洋,2018),导致企业国际化面临严峻的合法性挑战和信誉赤字(魏江和王诗翔,2017;杨勃,2019)。基于此,Bartlett和Ghoshal(2000)、Ramachandran和Pant(2010)等学者将这种新兴经济体跨国企业由于来自制度、经济、技术欠发达国家而在东道国竞争中处于“先天性”劣势地位的现象定义为来源国劣势(liability of origin)。

尽管来源国劣势开始得到学术界的关注(Ramachandran和Pant,2010;Marano等,2017;魏江和杨洋,2018),但相关研究仍然非常匮乏且较为分散(Madhok和Keyhani,2012;Moeller等,2013;Panibratov,2015),导致学术界对来源国劣势现象的理解仍然非常有限。基于此,本文旨在对来源国劣势的内涵、构成、形成机制、克服策略等内容进行系统梳理,在此基础上构建来源国劣势研究的整合性分析框架。从理论层面看,对来源国劣势现象进行系统阐述有助于学术界更好地理解新兴经济体跨国企业国际化面临的独特挑战,深化已有国际商务研究。从现实层面看,在“一带一路”倡议和“逆全球化”双重叠加背景下,对来源国劣势进行系统梳理有助于中国企业更好地识别和应对国际化经营风险,提升国际化经营绩效。此外,来源国劣势不仅对新兴经济体跨国企业的能力建构(Ramachandran和Pant,2010)与合法性获取产生负面影响(Marano等,2017),也会深刻影响企业的国际化战略选择(如国际化路径选择、市场进入模式选择、海外子公司管理战略等)(Voss等,2014;Wang等,2014;魏江和杨洋,2018),因此,对来源国劣势进行系统梳理也有助于更好地解释新兴经济体跨国企业的国际化战略选择。

需要指出的是,本文主要以新兴经济体跨国企业逆向进入发达国家市场作为研究情境,因为来源国劣势更适合于解释来自制度、经济、技术欠发达国家的跨国企业在发达国家面临的挑战(Ramachandran和Pant,2010)。相比之下,新兴经济体跨国企业在进入其他发展中国家时,其面临的来源国劣势可能较低,甚至能够享受来源国优势(Cuervo-Cazurra和Genc,2008)。此外,近年来一些学者也提出了与来源国劣势相近的构念,如新兴劣势(liability of emergingness)(Madhok和Keyhani,2012)、母国劣势(liability of home)(Stevens和Shenkar,2012),尽管这些构念有相似之处,但也存在显著差异。

二、来源国劣势的概念演进及其与相关构念的比较(一)来源国劣势的概念演进与内涵

与东道国本土企业相比,跨国企业在东道国市场处于竞争劣势地位,这一观点已被国际商务学者广泛认同(Hymer,1976;Denk等,2012)。早期的研究主要将跨国企业在东道国市场面临的竞争劣势现象定义为外来者劣势(liability of foreignness)(Zaheer,1995),并未将来源国劣势作为一种独立的现象进行阐释(Ramachandran和Pant,2010)。然而,近年来国际商务学者发现,外来者劣势并不能充分解释新兴经济体跨国企业国际化面临的独特挑战(Ramachandran和Pant,2010;杨勃,2019),尤其是企业由于来自制度缺陷、技术落后国家而遭遇的经营危害(Pant和Ramachandran,2012;Amankwah-Amoah和Debrah,2017)。相比之下,来源国劣势不仅特别适合于解释新兴经济体跨国企业国际化面临的独特挑战,对其国际化产生的负面影响也更为深远(魏江等,2017;杨勃,2019)。由此可见,来源国劣势是“专门”针对新兴经济体跨国企业而提出的新构念,也是新兴经济体跨国企业国际化面临的“出身劣势”(Bartlett和Ghoshal,2000;Ramachandran和Pant,2010)。之所以将其比喻为“出身劣势”,是因为来源国劣势特别关注跨国企业的“出生地”对企业国际化的负面影响,因此,这种劣势具有“与生俱来”的特征。例如,Ramachandran和Pant(2010)认为,外来者劣势是由跨国企业“不是来自某处”(where they are not from,即不是来自东道国,并不关注跨国企业来自哪儿)而引起(Cuervo-Cazurra,2011),而来源国劣势则是因为跨国企业“来自特定某处”(where they are from,即来自特定母国)而引起,其关注焦点是母国制度环境(Ramachandran和Pant,2010)。因此,来源国劣势更关注母国对跨国企业的负面影响。来源国劣势的典型定义及其关注重点如表1所示。

| 作者和年份 | 定义 | 关注的重点 |

| Bartlett和Ghoshal(2000) | “企业由于来自外围欠发达国家而陷入的一系列陷阱”(companies from peripheral countries can fall into several traps, which we call liabilities of origin),如被“锁定”在全球价值链的低端位置、缺乏国际化动力和能力、难以正确评估海外经营风险和自身劣势等 | 母国“温室”环境;管理者的心理因素 |

| Ramachandran和Pant(2010) | “由企业来源国引起、导致企业在特定东道国市场遭遇的基于能力和基于合法性的劣势”(the capability-based and legitimacy-based disadvantages borne with respect to a specific host country by MNEs as a consequence of their national origins);来源国劣势分别来自母国情境、东道国情境和组织情境 | 来源国劣势的构成;来源国劣势的三个情境 |

| Marano等(2017) | “由于母国不完善的制度环境而导致企业在东道国遭遇的劣势”(disadvantages faced in host countries because of poor institutional conditions in the home country),尤其是母国制度环境的不完善影响东道国利益相关者对来自该国企业的评价与合法性感知 | 母国不完善的制度环境及其对东道国利益相关者认知的影响 |

| Amankwah-Amoah和Debrah(2017) | “由于来源地而遭遇的额外成本或难以享受的优势”(the additional cost or isolation that befalls firms due to their geographical origin or location),并认为来源国劣势的主要起因是东道国对特定区域持有的负面感知和刻板印象 | 强调东道国对特定国家或地区持有的负面刻板印象 |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | ||

根据上述学者对来源国劣势的定义,可以从中归纳出几条共同点:第一,学术界普遍认为来源国劣势是一种独立的现象,与外来者劣势的概念内涵及其形成原因不同(Ramachandran和Pant,2010;Amankwah-Amoah和Debrah,2017);第二,来源国劣势本质上是“来源国/母国”对新兴经济体跨国企业国际化造成的负面影响(Bartlett和Ghoshal,2000;Ramachandran和Pant,2010),其关注焦点是跨国企业的“来源国/母国”,而非东道国;第三,“来源国/母国”之所以成为新兴经济体跨国企业国际化的“负债”,是因为新兴经济体普遍存在制度不完善、经济发展水平低、市场机制缺失、技术落后等特征(Wang等,2014;Marano等,2017);第四,来源国劣势对新兴经济体跨国企业国际化产生的负面影响是多方面的,如资源获取、核心能力培育、合法性获取、外部声誉建构等(Ramachandran和Pant,2010;Marano等,2017)。

(二)来源国劣势与来源国效应、来源国形象的比较

早期对“来源国”的研究主要集中于国际市场营销中的来源国效应(country of origin effect,也称原产地效应)或来源国形象(country of origin image),即产品的“来源国”会影响东道国消费者对该国产品的感知和评价,其关注焦点是“产品”(Johansson,1989;汪涛等,2012)。然而,随着跨国企业对外直接投资的快速发展,学者们发现,来源国不仅会影响企业的产品出口,也会对跨国企业的海外直接投资产生影响(Moeller等,2013;Panibratov,2015;Yu和Liu,2018)。

尽管来源国效应和来源国形象会影响跨国企业在东道国市场的来源国劣势(Yu和Liu,2018),但来源国劣势与上述两个概念却存在本质差异,其中最重要的区别在于研究对象和研究内容不同。首先,从研究对象看,来源国效应主要关注“产品”,即东道国消费者对原产于某国产品的整体印象;来源国形象的研究对象非常广泛,不仅包括产品形象,还包括国家形象和企业形象等。相比之下,来源国劣势则主要关注“跨国企业及其海外子公司或分支机构”,特别是通过对外直接投资方式进入东道国市场的跨国企业(Stevens和Shenkar,2012;Yu和Liu,2018)。其次,从研究内容看,来源国效应和来源国形象仅关注东道国利益相关者对跨国企业的母国及其产品的感知和评价(Sharma,2011),但来源国劣势还特别关注母国制度环境对跨国企业能力建构和国际化战略选择的直接影响(Ramachandran和Pant,2010)。例如,母国不完善的法律环境、资源稀缺、经济发展水平低、市场机制不完善等因素直接影响跨国企业的资源获取和能力建构,进而导致企业缺乏国际竞争力(Bartlett和Ghoshal,2000;Ramachandran和Pant,2010)。相反,来源国效应和来源国形象则较少关注这一点。此外,来源国效应集中体现在东道国消费者对“made in”标签的感知(Johansson,1989),而来源国劣势则是东道国政府、媒体、消费者等利益相关者对跨国企业“come from”标签的认知。

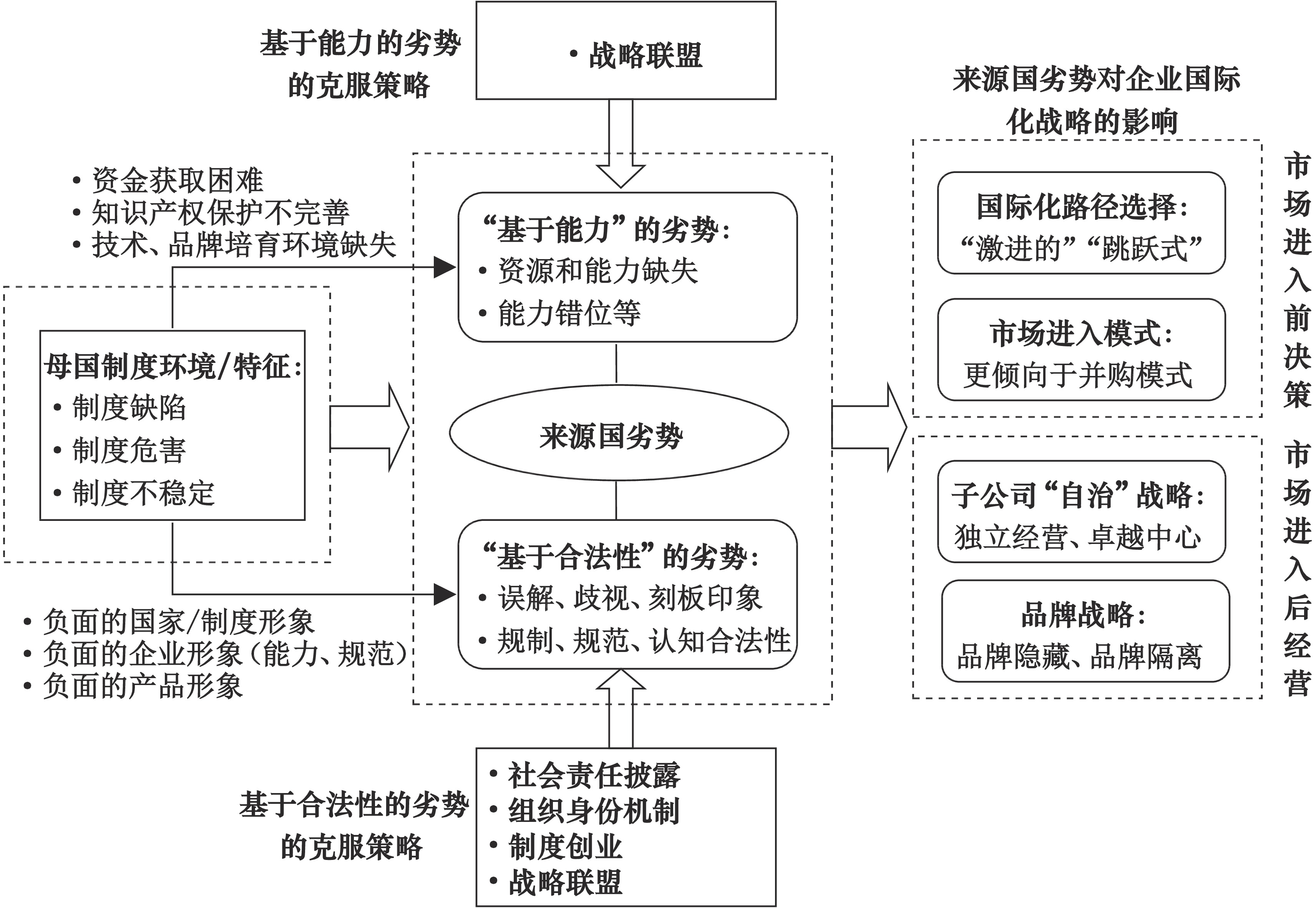

三、来源国劣势的构成及其形成机制根据Ramachandran和Pant(2010)的研究,本文将来源国劣势分为两类:一是“基于能力”(capability-based)的劣势,是指母国制度环境对跨国企业的资源获取和能力建构产生负面影响;二是“基于合法性”(legitimacy-based)的劣势,是指母国制度环境对跨国企业在东道国的合法性获取和声誉建构产生负面影响(Ramachandran和Pant,2010)。从形成机制看,尽管两类劣势的根源都是母国制度环境,但其理论基础、关注视角以及作用机制却存在显著差异:(1)“基于能力”的劣势主要由母国制度环境产生的制度约束(institutional constraints)引起,是母国制度环境对新兴经济体跨国企业资源获取和能力建构产生的“直接”影响(Wang等,2014),且这种影响在跨国企业进入东道国市场之前已经发生。相比之下,“基于合法性”的劣势则是由母国制度环境(如制度缺陷、技术落后)产生的负面“来源国形象”引起,是母国制度环境通过影响东道国利益相关者的“认知”(即如何感知和评价来自特定国家的企业)而“间接”影响跨国企业(Marano等,2017;Yu和Liu,2018)。来源国劣势的构成及其形成机制如图1所示。

|

| 图 1 来源国劣势的构成及其形成机制 |

(一)“基于能力”的劣势及其形成机制

尽管母国制度对新兴经济体跨国企业国际化的影响已经得到学术界的关注(Luo和Tung,2007;叶广宇等,2015;葛顺奇,2015;冯华和辛成国,2015;陈培如等,2017),但很多研究将母国制度视为“优势”来源,探究母国制度(特别是政府支持)对新兴经济体跨国企业国际化的推动作用(Rui和Yip,2008;Luo和Xue,2010;李述晟,2012;齐晓飞和关鑫,2017)。相比之下,来源国劣势则将母国制度视为“劣势”来源,探究母国制度环境对新兴经济体跨国企业国际化的负面影响。与发达国家跨国企业的母国制度环境相比,新兴经济体跨国企业的母国制度往往呈现市场机制不完善、法律执行力低、知识产权保护不力、要素市场不发达、技术落后等特征(Hitt等,2000;Wang等,2014;李新春和肖宵,2017;王珏等,2019),这些特征对新兴经济体跨国企业国际化产生负面约束,Wang等(2014)将其称为制度约束。Wang等(2014)认为,制度约束至少包括两方面:一是制度缺陷,即制度空白或制度不完善(Marano等,2017),如缺乏有效的知识产权保护机制、商业执法不力、要素市场不发达等(Boisot和Meyer,2008;Ahlstrom等,2014;王珏等,2019);二是制度危害(institutional hazards),如公共部门腐败、模棱两可的法律、政府干预、非公平竞争等(Ramachandran和Pant,2010)。Meyer和Peng(2016)进一步认为,新兴经济体的制度环境处于“缺陷”与“不稳定/转型”共存的状态。已有研究表明,母国制度约束对新兴经济体跨国企业的资源获取和能力建构产生负面影响(Bartlett和Ghoshal,2000;Luo和Tung,2007,2018;Ramachandran和Pant,2010;Marano等,2017)。

首先,母国制度约束导致新兴经济体跨国企业很难在母国环境下获取和培育有价值的资源和能力,如资金、技术、品牌、管理能力等(Mathews,2002,2006;Ramachandran和Pant,2010;Marano等,2017;Luo和Tung,2007,2018)。Wang等(2014)认为,导致新兴经济体跨国企业资源和能力缺失的重要原因是母国的战略要素市场(包括技术、资本、管理技能、熟练劳动力等)的不完善和低发展水平(Makino等,2002),使得新兴经济体跨国企业很难开发出先进的技术、领先的管理能力和全球化的品牌。Ramachandran和Pant(2010)认为,新兴市场国家不完善的资本市场导致本国企业(尤其是中小企业)难以有效获取国际化所需的资金(Voss等,2010);不完善的人力资源市场导致企业难以获得国际化发展所需的人才。在创新能力方面,近年来学者们也开始关注母国制度环境对企业创新能力及其国际扩张的影响(Cuervo-Cazurra和Genc,2008,2011;Govindarajan和Ramamurti,2011;Hoskisson等,2013;Chen等,2019),研究表明,新兴经济体普遍存在制度空白、创新环境不完善、创新人才稀缺等环境约束,对企业的创新能力产生了负面影响。

其次,母国制度约束也可能对新兴经济体跨国企业的国际化动态能力、组织学习能力、国际化管理能力和认知能力等方面产生负面影响(Bartlett和Ghoshal,2000;Wang等,2014)。感知国际化机会与威胁的能力是企业国际化动态能力的重要组成部分(Teece,2007),然而,由于新兴经济体跨国企业长期在受保护的国内市场经营,企业对国际市场机会和威胁的感知能力也较弱(Bartlett和Ghoshal,2000;Ramachandran和Pant,2010)。从组织学习视角看,由于新兴经济体跨国企业的母国制度约束,企业在“发展学习能力”(developing learning capability)上面临挑战(Bartlett和Ghoshal,2000;Wang等,2014)。更为关键的是,母国制度环境及其对企业产生的制度遗产(institutional heritage)也会渗透(permeate)到新兴经济体跨国企业的认知模式和行为方式中,并成为企业国际化竞争劣势的重要来源(Wang等,2014)。例如,Bartlett和Ghoshal(2000)认为,母国制度环境会对企业高层管理者的认知能力产生负面影响,导致管理者在国际市场竞争中表现出过度自信(overconfidence)或缺乏自信(self-doubt)。

此外,独特的母国制度环境不仅导致新兴经济体跨国企业国际化的“能力缺失”,也可能导致“能力错位”,即企业在母国制度环境下培育出的核心能力与在东道国市场获得成功所需的核心能力不匹配。例如,很多学者认为,新兴经济体跨国企业也拥有核心能力,但由于企业长期在制度不完善的环境下经营,企业培育的核心能力与发达国家企业的核心能力显著不同,如“低成本优势”“与母国政府建立良好关系的能力”“依靠政府许可获得垄断优势的能力”等(Ghemawat和Hout,2008;Luo等,2010)。尽管这些能力有助于企业在相似制度环境下获取竞争优势(Cuervo-Cazurra和Genc,2008),却无法在制度完善的发达国家为企业创造竞争优势,甚至成为竞争劣势的来源(Wang等,2014)。

(二)“基于合法性”的劣势及其形成机制

母国制度环境不仅直接影响跨国企业的资源获取和能力建构,还会影响东道国利益相关者如何感知和评价来自该国的跨国企业(Marano等,2017),导致企业难以在东道国获取合法性(Ramachandran和Pant,2010;Yu和Liu,2018)。已有研究表明,“基于合法性”的劣势主要由母国制度特征产生的来源国形象引起,即东道国利益相关者对新兴经济体跨国企业及其母国持有负面的刻板印象(stereotype)和感知(perception)(Ramachandran和Pant,2010;李祺等,2016;郑英东和钟昌标,2017;Marano等,2017;Li等,2019)。

Amankwah-Amoah和Debrah(2017)认为,来源国劣势的主要起因(main culprit)是东道国利益相关者对特定区域及其企业持有的刻板印象,这些刻板印象由该区域的代表性产品、国家特性、经济与政治背景、历史、文化传统等构成(Nagashima,1970;Pant和Ramachandran,2012;魏江和杨洋,2018)。Yu和Liu(2018)认为,来源国劣势是个体对特定国家持有的刻板印象,并依赖这种刻板印象对来自该国的企业进行评价(Maheswaran,1994),而负面的刻板印象导致东道国利益相关者对新兴经济体跨国企业持有负面的能力感知(negative competence perception)和负面的温暖感知(negative warmth perception)。Marano等(2017)认为,由于负面的来源国形象,东道国消费者会认为新兴经济体跨国企业提供的产品和服务质量较低(Klein,2002);东道国政府会认为新兴经济体跨国企业在海外市场缺乏透明性并存在腐败(Cuervo-Cazurra和Genc,2008;Li等,2019);东道国投资者会认为新兴经济体跨国企业不具备良好的公司治理结构,因为其母国制度环境不强制企业具备良好的公司治理结构(Luo和Tung,2007;Wang等,2014);东道国社会公众会认为新兴经济体跨国企业不重视环境保护和劳工权益保护。总之,发达国家利益相关者对于来自新兴经济体跨国企业“想当然的、污名化的刻板印象”(魏江和杨洋,2018)是导致企业难以在东道国获取合法性的主要原因。

Amankwah-Amoah和Debrah(2017)进一步认为,负面的刻板印象具有两个显著特征,使得母国制度环境对新兴经济体跨国企业合法性的负面影响更为深远:一是同质化(homogenous)特征,即东道国利益相关者常常将所有来自相同国家或地区的企业视为同质化的,并未具体企业具体分析,尽管在事实上这些企业之间存在很大的差异性。二是传染性效应(contagion effect),即来自相同国家或地区的一家或几家企业的不良行为会快速“传染”给来自该国或地区的其他企业,从而使来自相同国家或地区的所有企业遭遇污名化,即负面的合法性溢出效应(Kostova和Zaheer,1999)。Yu和Liu(2018)支持了这一观点,作者认为,东道国利益相关者对新兴经济体跨国企业的刻板印象和社会抵制往往可能由个别企业引起,但这种抵制会很快传染给来自相同国家的其他企业。

四、来源国劣势对新兴经济体跨国企业国际化战略的影响来源国劣势不仅对新兴经济体跨国企业的国际化能力与东道国合法性产生影响,还会影响企业的国际化战略选择(Cuercvo-Cazurra,2011;Wang等,2014;Marano等,2017),如国际化路径(Luo和Tung,2007,2018)、市场进入模式选择(Rui和Yip,2008)、进入东道国市场之后的经营管理战略等(Wang等,2014)。

(一)对国际化路径选择的影响

国际化渐进理论(也称乌普萨拉模型)认为(Johanson和Vahlne,1977),企业国际化应遵循“由近至远”的原则(即先进入心理距离较近的国家,待积累了国际化经验之后再进入距离较远的国家)。然而,由于母国制度缺陷和资源限制,新兴经济体跨国企业的国际化路径选择往往与传统理论预测的不一致(Witt和Lewin,2007)。例如,Luo和Tung(2007,2018)从“跳板视角”(springboard perspective)分析新兴经济体跨国企业的国际化战略,认为企业的母国国内市场存在的制度约束是推动企业采取更激进的国际化路径选择(如跳过发展中国家直接进入发达国家)的重要驱动力。Kalotay和Sulstarova(2010)、Stoian和Mohr(2016)等学者认为,由于新兴经济体市场普遍存在制度缺陷问题,使得企业有强烈的意愿直接进入制度更健全的发达国家,以规避制度缺陷产生的经营风险和成本。Boisot和Meyer(2008)发现,很多新兴经济体的中小企业在国内市场扩张的成本甚至高于进入海外市场的成本,这推动中小企业直接进入制度完善的发达国家进行“制度套利”(institutional arbitrage)。李新春和肖宵(2017)从“制度逃离”(institutional escapism)视角解释中国民营企业对外直接投资现象,作者认为,母国不完善的制度环境导致中国民营企业直接“逆向”投资于发达经济体。由此可见,越来越多的研究表明,来源国劣势已经成为推动新兴经济体跨国企业选择与传统国际化渐进理论预测不同的国际化路径、直接进入发达国家市场的重要驱动力(Luo和Tung,2007,2018;Boisot和Meyer,2008;Gaur等,2014;Marano等,2017)。需要指出的是,母国制度约束既是推动新兴经济体跨国企业逆向国际化的动力(即制度逃离),但同时也给其国际化能力产生负面影响,导致企业在发达国家面临更为严峻的挑战。

(二)对海外市场进入模式选择的影响

从海外市场进入模式看,国际化渐进理论认为企业应该选择“由低向高”的市场进入模式(即先通过合资等低股权投入模式进入海外市场,待积累经验后再采取并购等高股权投入模式)(Johanson和Vahlne,1977)。然而,母国制度缺陷推动新兴经济体跨国企业更倾向于直接采取高风险、高承诺的进入模式(high-commitment entry modes),尤其是通过跨国并购方式进入发达国家市场。例如,很多研究表明,中国企业更倾向于采取“激进的”逆向跨国并购方式进入发达国家市场,获取发达国家企业的技术、品牌、管理经验等战略性资源和能力(Luo和Tung,2007,2018;Rui和Yip,2008;吴先明和苏志文,2014;王永钦等,2015;He和Zhang,2018)。Luo和Tung(2007)认为,由于母国制度约束导致新兴经济体跨国企业很难在国内市场获取有价值的资源和能力,这迫使企业更愿意采取跨国并购方式获取海外战略性资产。Rui和Yip(2008)认为,中国企业通过逆向跨国并购获取海外战略性资产的目的在于弥补自身竞争劣势,并将制度约束最小化。Madhok和Keyhani(2012)将逆向跨国并购视为新兴经济体跨国企业获取海外资产、提升自身能力、降低母国制度约束的战略创业活动。

(三)对东道国经营管理战略的影响

来源国劣势不仅影响新兴经济体跨国企业市场进入前的战略决策,也会对市场进入后的经营管理战略产生重要影响,特别是海外子公司的自治战略(subsidiary autonomy strategy)。Wang等(2014)的研究发现,新兴经济体跨国企业对海外子公司的经营管理常常采取委托自治(autonomy delegation)战略,即给予海外子公司充分的自主决策和管理权力,原因如下:第一,子公司“自治”战略有助于海外子公司更有能力和效率开发组织学习能力、战略资产寻求能力等,进而弥补母公司资源和能力缺失;第二,子公司自治战略能够使子公司在治理结构、战略决策以及企业形象上远离(distance)负面的母国制度遗产(negative home-country institutional heritage),进而降低母国制度环境和母公司对海外子公司的负面影响(Wang等,2014)。事实上,很多新兴经济体跨国企业将位于发达国家的子公司作为旗舰子公司(flagship subsidiary)或卓越中心(center of excellence),并扮演战略资产寻求、机会寻求、全球战略领导力等关键角色。特别是在逆向跨国并购情境中,很多新兴经济体跨国企业在并购发达国家企业之后更倾向于采取自治战略(如非整合或轻整合)来管理被并购企业,其目的就是降低来源国劣势对被并购企业的负面影响(魏江和杨洋,2018;汪涛等,2018)。此外,来源国劣势还会对新兴经济体跨国企业的品牌国际化战略产生深刻影响,导致企业在发达国家经营时常常采取“品牌隐藏”或“品牌隔离”战略。例如,由于负面的来源国形象,企业在并购发达国家强势品牌企业之后常常采取品牌隔离和独立营销战略(郭锐和陶岚,2012;姚鹏等,2015),降低负面的母国形象和母公司形象对被并购品牌的负面影响。

五、来源国劣势的克服策略鉴于来源国劣势对新兴经济体跨国企业国际化造成了负面影响,如何克服来源国劣势就成为一个重要的研究议题(Marano等,2017)。尽管学者们提出了多种克服来源国劣势的策略,但相关研究仍然相对匮乏(魏江和杨洋,2018)。与此同时,学术界提出的克服策略主要针对“基于合法性”的劣势,而对“基于能力”的劣势知之甚少。

(一)企业社会责任披露

Marano等(2017)认为,积极向东道国利益相关者披露企业社会责任是新兴经济体跨国企业弱化来源国劣势的重要策略。企业社会责任能够向东道国和全球利益相关者传递企业与全球价值规范和期望保持一致的信息(Kostova等,2008),从而帮助新兴经济体跨国企业与其母国“相分离”(helping them disassociate themselves from their home countries)(Marano等,2017)。履行企业社会责任被认为是跨国企业在东道国获取合法性的“最佳实践”(best practice)之一,它能够向东道国利益相关者证明企业对产品质量和安全、环境保护、行为准则和反腐败等方面的承诺,帮助企业“远离”母国制度形象,并加入全球合法化的组织群体(Zheng等,2015)。与此同时,披露社会责任也能够为东道国利益相关者提供更多评判新兴经济体跨国企业合法性的信息,弱化利益相关者仅根据来源国形象而对企业合法性进行评判的负面影响。从本质上看,通过企业社会责任披露克服来源国劣势是一种信号显示活动,即通过社会责任披露释放新兴经济体跨国企业符合东道国合法性规范的信号。

(二)制度创业

Ramachandran和Pant(2010)认为,新兴经济体跨国企业可以通过制度创业(institutional entrepreneurship)在东道国获取合法性,进而克服来源国劣势。首先,与制度同构(institutional isomorphism)强调遵守已有制度规范不同,制度创业强调改变已有制度安排,或创造新的制度规则(Greenwood和Suddaby,2006;Garud等,2007)。更为重要的是,制度同构并不一定有助于新兴经济体跨国企业获取合法性,因为负面的来源国形象导致企业即使采取制度同构也不一定能够获得东道国利益相关者的合法性认可。其次,新兴经济体跨国企业拥有进行制度创业的强烈动机。已有研究表明,处于制度外围、地位较低的组织更有动机开展制度创业活动(Battilana等,2009),与此相对应,新兴经济体跨国企业在东道国市场也处于制度外围、地位较低位置。第三,东道国制度环境的复杂性和多元性也为企业开展制度创业提供了机会(Kostova等,2008)。早期的制度理论重点关注制度同构(Meyer和Rowan,1977;DiMaggio,1983),却低估了制度环境的复杂性和多元化(Kodeih等,2013),以及微观组织的能动作用(邓少军等,2018)。因此,制度环境的多元性与跨国企业的能动性为企业在东道国市场通过制度创业克服来源国劣势提供了可能(Pant和Ramachandran,2017)。在实证研究方面,Pant和Ramachandran(2012)通过对印度软件行业公司通过制度创业在发达国家获取认知合法性进行了探索,构建了新兴经济体跨国企业通过制度创业克服来源国劣势的过程模型。

(三)组织身份机制

Ramachandran和Pant(2010)认为,与制度创业从“群体层面”克服来源国劣势不同,组织身份机制能够帮助新兴经济体跨国企业从“个体层面”塑造高度差异化的合法化叙述(legitimation narratives),进而克服来源国劣势。组织身份(organizational identity)是组织最为核心、独特和持久的特征(Albert和Whetten,1985;Clark等,2010),对内帮助组织成员回答“作为组织,我们是谁”(Zavyalova等,2017),对外影响外部利益相关者如何理解和感知这个组织(Tripsas,2009)。从合法性视角看,组织身份是外部利益相关者评判跨国企业合法性的重要“窗口”(Pant和Ramachandran,2017)。杜晓君等(2015)认为,组织身份是解释组织存在价值、目的等核心特征的工具,承载着向外部利益相关者传达组织是否符合社会规范、价值观和利益相关者期望的功能(Glynn和Abzug,2002),因此,组织身份是东道国利益相关者评判跨国企业合法性的重要指标。那么,新兴经济体跨国企业应该通过何种组织身份机制克服来源国劣势?Ramachandran和Pant(2010)提出了两条不同的路径:一是身份变革(identity change),即重新塑造组织身份,向外界展示全新的形象,挑战东道国利益相关者对跨国企业及其母国形成的“理所当然”的认知(杜晓君等,2015);二是身份维持(identity preservation),如通过维持多重组织身份同时在东道国和母国获取合法性(Pratt和Foreman,2000;Pant和Ramachandran,2017),或向东道国利益相关者展示积极的身份维度、隐藏消极的身份维度(Elsbach和Kramer,1996)。

(四)战略联盟

Amankwah-Amoah和Debrah(2017)认为,与发达国家领先的、声誉更高的跨国企业形成战略联盟有助于新兴经济体跨国企业克服来源国劣势,原因如下:第一,从能力视角看,战略联盟有助于新兴经济体跨国企业获得发达国家企业的先进知识、管理经验、资金等,进而减弱“基于能力”的劣势;第二,从合法性视角看,战略联盟能够向东道国消费者、投资者和政府等利益相关者释放积极的信号,进而有助于新兴经济体跨国企业克服“基于合法性”的劣势。相反,那些没有形成战略联盟的企业则无法获取资源,或者只能获取“外围/次要的”(peripheral)资源,并在行业竞争中处于“外围/次要的”位置(Amankwah-Amoah和Debrah,2017)。

六、整合框架构建及未来研究展望(一)整合框架构建

近年来,新兴经济体跨国企业对外直接投资增长迅猛并成为国际商务领域的研究热点,但相比发达国家跨国企业,新兴经济体跨国企业国际化一直面临失败率高、绩效低的“困扰”,尤其是在进入发达国家市场时(He和Zhang,2018;杨勃,2019)。与已有研究从“外来者劣势”视角解释跨国企业国际化面临的风险和挑战不同,本文聚焦“来源国劣势”,对来源国劣势的概念演进、内涵、构成、形成机制、克服策略以及对新兴经济体跨国企业国际化战略的影响进行系统梳理,在此基础上构建来源国劣势研究的整合性分析框架,如图2所示。

|

| 图 2 来源国劣势研究的整合性分析框架 |

首先,来源国劣势的本质是母国制度环境(特别是制度缺陷和负面的制度形象)对新兴经济体跨国企业国际化产生的负面影响,其关注焦点是跨国企业的“来源国/母国”。与外来者劣势将母国因素排除在外不同,来源国劣势研究母国对跨国企业国际化的负面影响(Ramachandran和Pant,2010);与来源国效应关注母国对本国企业“产品出口”的影响不同,来源国劣势则关注母国对本国企业“对外直接投资”的影响。因此,与外来者劣势、来源国效应等构念相比,来源国劣势是一个独立的新构念。

其次,从来源国劣势的构成及其形成机制看,来源国劣势不仅包括“基于能力”的劣势,也包括“基于合法性”的劣势,且两种劣势的形成机制存在显著差异。一方面,“基于能力”的劣势主要由母国制度缺陷和制度危害导致的制度约束引起,是母国制度环境对跨国企业资源获取与能力建构产生的负面影响。另一方面,“基于合法性”的劣势主要由母国制度环境导致的负面来源国形象引起,是母国制度环境影响东道国利益相关者认知的结果,即负面的制度形象、企业形象和产品形象导致东道国利益相关者对跨国企业及其母国持有的负面感知和歧视。

第三,从影响看,来源国劣势对新兴经济体跨国企业的国际化战略产生重要影响。从国际化路径选择看,母国制度约束、资源获取障碍推动新兴经济体跨国企业更倾向于选择“激进的”“跳跃式的”国际化战略直接进入制度完善、资源丰富的发达国家,进而弥补国内市场的制度和资源约束。从市场进入模式看,来源国劣势推动新兴经济体跨国企业更倾向于通过跨国并购方式进入发达国家市场,快速获取发达国家企业的技术、品牌等战略性资产。从市场进入后的经营管理战略看,来源国劣势促使新兴经济体跨国企业更倾向于采取子公司“自治”战略,降低母国制度约束对海外子公司的负面影响。在并购后的品牌管理战略方面,来源国劣势也促使新兴经济体跨国企业在并购之后采取品牌隔离战略,降低负面的母国形象和母公司形象对被并购品牌的负面影响。

最后,本文对来源国劣势的克服策略进行归纳,包括企业社会责任披露、组织身份机制、制度创业、战略联盟等,其中,战略联盟不仅有助于克服“基于合法性”的劣势,也有助于克服“基于能力”的劣势。尽管如此,当前学术界对新兴经济体跨国企业克服来源国劣势的策略及其动态过程仍然缺乏充分理解,相关实证研究更为匮乏。

(二)未来研究展望

尽管来源国劣势已经开始得到学术界的重视,但与外来者劣势、来源国效应等构念相比,学术界对来源国劣势的理解仍然非常有限,仍然存在很多值得进一步探索的问题和领域。

1.进一步深入归纳来源国劣势的形成机制,打开来源国劣势形成过程的“黑箱”。从来源国劣势的形成机制看,已有研究大多“笼统”地将来源国劣势归因于母国制度环境(如制度缺陷和来源国形象),但并未详细阐释母国制度环境具体如何影响跨国企业的能力建构与东道国合法性获取。本文认为,鉴于来源国劣势既包括“基于能力”的劣势,也包括“基于合法性”的劣势,且两种劣势的形成机制存在显著差异,因此,未来研究应该分别基于不同的理论视角对来源国劣势的形成过程进行探索。例如,在“基于能力”的劣势方面,未来研究可以综合从“制度基础观”和“资源基础观”等视角对母国制度约束影响新兴经济体跨国企业的资源获取和能力建构的过程机制进行分析(如创新能力、国际化管理能力、动态能力、品牌营销能力、全球价值链提升能力等)。在“基于合法性”的劣势方面,未来研究可以综合从“制度理论”“组织合法性”等视角归纳母国制度环境对跨国企业东道国合法性的影响机制。

2.进一步探究来源国劣势的克服策略、机制及其动态过程。尽管学者们从不同视角提出了克服来源国劣势的策略(如社会责任披露、制度创业、组织身份机制等),但相关实证研究仍然非常匮乏,且鲜有研究对新兴经济体跨国企业克服来源国劣势的动态过程进行分析(Pant和Ramachandran,2012),降低了国际商务理论对新兴经济体跨国企业的实践指导意义。魏江等(2017)认为,与外来者劣势相比,来源国劣势对新兴经济体跨国企业国际化产生的负面影响更为深远,且克服来源国劣势的难度更高、时间跨度更大。从现实背景看,如何克服来源国劣势也是当前新兴经济体跨国企业国际化亟待解决的问题,如华为在美受阻等。特别地,当前学术界对新兴经济体跨国企业如何克服“基于能力”的劣势知之甚少。例如,已有来源国劣势克服策略的研究主要针对“基于合法性”的劣势(如社会责任披露、制度创业等),较少探究跨国企业如何克服“基于能力”的劣势。因此,未来研究应该进一步对新兴经济体跨国企业克服来源国劣势的策略及其过程机制进行探索,尤其是探索“基于能力”劣势的克服机制,进而为新兴经济体跨国企业提升东道国合法性与全球竞争力提供管理启示。

3.进一步探索来源国劣势对新兴经济体跨国企业国际化战略的影响领域及其影响机制。来源国劣势为解释和预测新兴经济体跨国企业的国际化战略(如国际化路径选择、东道国市场进入模式、东道国经营管理战略、品牌战略等)提供了新视角,但相关研究仍然非常匮乏,存在很大的研究空间。与此同时,来源国劣势还可能对新兴经济体跨国企业在东道国市场的人力资源管理、技术合作、东道国员工的组织认同等方面产生重要影响,但鲜有研究对此进行探讨。因此,未来研究可以将来源国劣势应用于上述领域,从母国制度视角解释新兴经济体跨国企业的国际化战略。

4.对来源国劣势及其相关构念进行测量,进而对来源国劣势相关研究进行大样本实证检验,提升研究结论的普适性和稳健性。作为一个新兴构念,当前学术界对来源国劣势的研究主要属于理论建构型研究,而相关实证研究非常匮乏。如何准确测量来源国劣势及其相关构念对来源国劣势理论的发展至关重要,也是目前学术界亟待解决的问题。已有研究主要通过母国制度质量来测量来源国劣势,但来源国劣势也可能是内生性的,不同身份特征的跨国企业在东道国遭遇的来源国劣势也可能存在显著差异(魏江和杨洋,2018;杨勃,2019)。因此,仅仅采用宏观层面的指标可能难以准确测量来源国劣势。因此,未来研究可以综合从宏观环境和跨国企业组织因素对来源国劣势及其相关构念进行测量,进而对来源国劣势相关研究进行实证检验。

| [1] | 杜晓君, 杨勃, 齐朝顺, 等. 外来者劣势的克服机制: 组织身份变革——基于联想和中远的探索性案例研究[J]. 中国工业经济, 2015(12): 130–145. |

| [2] | 李新春, 肖宵. 制度逃离还是创新驱动?——制度约束与民营企业的对外直接投资[J]. 管理世界, 2017(10): 99–112, 129. |

| [3] | 汪涛, 贾煜, 王康, 等. 中国企业的国际化战略: 基于新兴经济体企业的视角[J]. 中国工业经济, 2018(5): 175–192. |

| [4] | 魏江, 王诗翔. 从“反应”到“前摄”: 万向在美国的合法性战略演化(1994~2015)[J]. 管理世界, 2017(8): 136–153. |

| [5] | 杨勃. 新兴经济体跨国企业国际化双重劣势研究[J]. 经济管理, 2019(1): 56–70. |

| [6] | Amankwah-Amoah J, Debrah Y A. Toward a construct of liability of origin[J]. Industrial and Corporate Change, 2017, 26(2): 211–231. |

| [7] | Chen D H, Yu X, Zhang Z. Foreign direct investment comovement and home country institutions[J]. Journal of Business Research, 2019, 95: 220–231. |

| [8] | Cuervo-Cazurra A, Luo Y D, Ramamurti R, et al. The impact of the home country on internationalization[J]. Journal of World Business, 2018, 53(5): 593–604. |

| [9] | He X M, Zhang J H. Emerging market MNCs’ cross-border acquisition completion: Institutional image and strategies[J]. Journal of Business Research, 2018, 93: 139–150. |

| [10] | Kolk A, Curran L. Contesting a place in the sun: On ideologies in foreign markets and liabilities of origin[J]. Journal of Business Ethics, 2017, 142(4): 697–717. |

| [11] | Li J T, Li P X, Wang B L. The liability of opaqueness: State ownership and the likelihood of deal completion in international acquisitions by Chinese firms[J]. Strategic Management Journal, 2019, 40(2): 303–327. |

| [12] | Luo Y D, Tung R L. A general theory of springboard MNEs[J]. Journal of International Business Studies, 2018, 49(2): 129–152. |

| [13] | Mallon M R, Fainshmidt S. Assets of foreignness: A theoretical integration and agenda for future research[J]. Journal of International Management, 2017, 23(1): 43–55. |

| [14] | Pant A, Ramachandran J. Navigating identity duality in multinational subsidiaries: A paradox lens on identity claims at Hindustan Unilever 1959-2015[J]. Journal of International Business Studies, 2017, 48(6): 664–692. |

| [15] | Yu Y, Liu Y L. Country‐of‐origin and social resistance in host countries: The case of a Chinese firm[J]. Thunderbird International Business Review, 2018, 60(3): 347–363. |