2020第42卷第1期

2.吉林大学 中以创新创业合作研究中心,吉林 长春 130012;

3.东南大学 经济管理学院,江苏 南京 210096

2.China & Israel Center for Entrepreneurship and Innovation, Jilin University, Changchun 130012, China;

3.School of Economics and Management,Southeast University, Nanjing 210096, China

经济新常态对中国企业深入实施创新驱动发展战略提出了新的要求。在此背景下,面对新的科技、商业模式所带来的变化,许多行业面临挑战甚至被颠覆。企业要以一种持续创业的发展理念来应对复杂的外部经营环境,掌握战略主动,赢得持续竞争优势。例如海尔集团积极倡导员工创客文化,通过“海创汇”平台孵化了近200多个小微企业,帮助并鼓励员工利用海尔资源开展相关创业,以丰富整个海尔产业生态环,这一模式有效激发了企业内部活力,最大限度地释放了员工企业家精神。2018年9月,国务院发布实施《关于推进创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》明确提出要促进国有企业混合所有制改革与创新创业深度融合,鼓励大中型企业开展公司创业,以实现企业的战略复兴。公司创业(corporate entrepreneurship,以下简称CE)已成为企业化解成长危机,获取持续竞争优势的有效路径。

自Miller(1983)正式提出CE这一概念以来,围绕它的研究话题从未中断。近年来,CE逐渐成为国内外学者的研究热点。事实上,任何企业都包含一定程度的创业,问题是程度有多大(库拉特科等,2013)。有研究发现,一些企业往往在经历创业维艰,收获回报后逐渐陷入“成功陷阱”,在短暂的创业活跃期后便逐渐丧失企业创造活力,最终面临着被兼并或衰落的危机,而有些企业却能不断迭代自身价值体系,通过持续的CE实现并保持卓越的创业绩效(Phan等,2009)。那么,造成这种现象的原因是什么?为此,现有学者一方面在理论上构建了较为丰富的CE模型,以期解释CE发生的复杂过程。其中Timmons(1990)的创业过程模型既总结了创业过程中的关键核心要素,又强调了创业活动中要素间的动态互联关系。该理论已成为创业研究领域的经典模型(董保宝,2012),后来有学者进一步将外部环境(Romero-Martínez等,2010)和创业文化(Hornsby等,2002)等因素纳入该整体模型中,进一步解释了CE的驱动过程。另一方面,在CE的实证研究上,学者们检验了组织能力或竞争环境等单一层面要素对CE的影响效果,以期深入探究组织因素对CE的作用机理(蒋春燕和孙秀丽,2013)。因此,环境与组织因素已成为分析CE驱动机制的基本逻辑构成。然而,由于现实企业间在外部环境、内部文化以及能力上的异质性,导致驱动CE发生的机制并不一致。现有研究虽然发现了CE受多种因素共同影响的事实,但受回归研究方法的局限(假设变量间独立和不相互起作用),没有探究组织内外各因素相互依赖、相互组合对CE活跃程度的组态效应,难以解释企业间CE程度上的差异性与实现路径上的多样性。

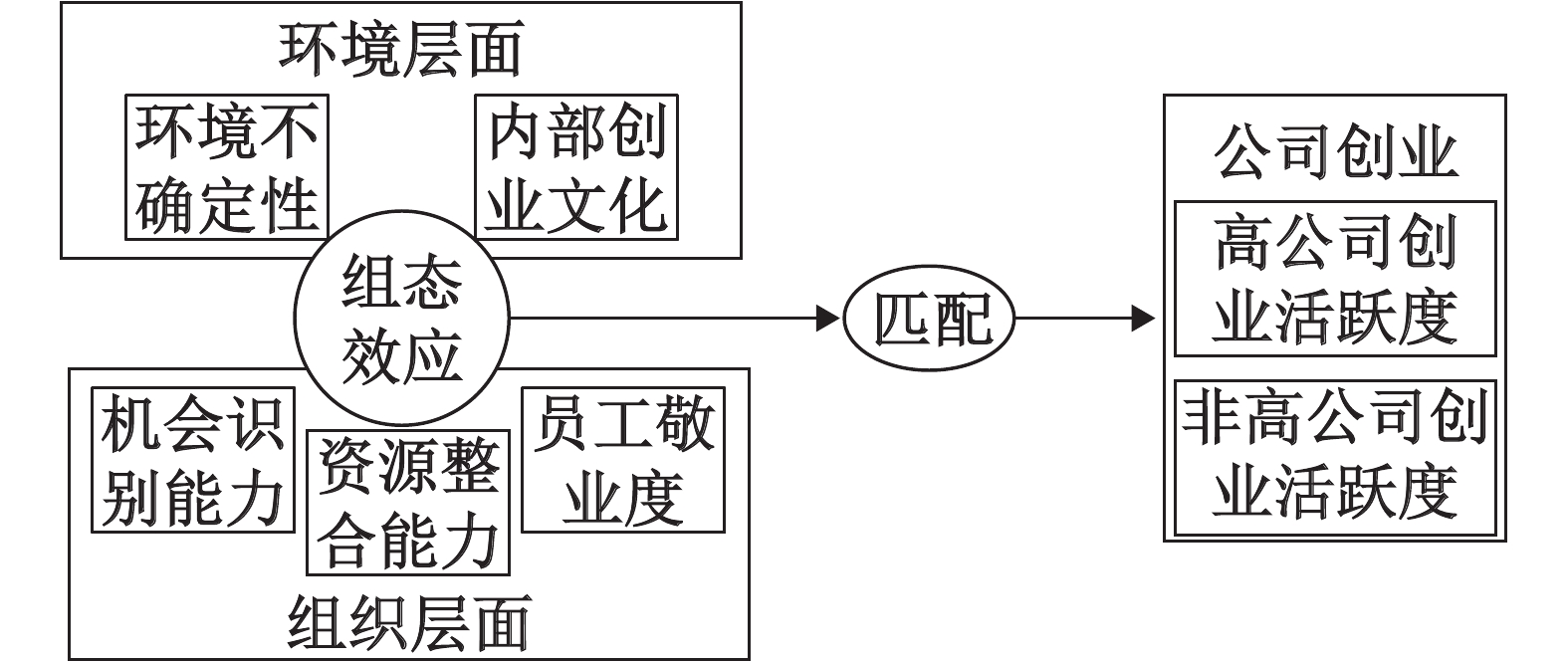

鉴于此,本研究在方法上采用模糊集的定性比较分析(fsQCA),突破了过去无法进行多条件相互依赖分析的局限性,通过组态视角,深入挖掘前因复杂性和因果非对称关系(杜运周和贾良定,2017),充分挖掘多个层面前因条件的协同组态对CE的影响机制。利用QCA方法展开CE研究,有助于揭示多种因素共同影响CE的因果复杂性机制,弥补以往的因回归、结构方程等方法主要适合分析线性相关关系,无法分析多种因素相互依赖形成的组态如何影响CE的问题。因此,本文将QCA方法运用到CE研究中,整合环境和组织的匹配视角(Aldrich,2008,2011),试图研究由五个前因条件组成的环境与组织的不同组态与CE活动之间的关系,挖掘CE活力的提升路径。其中,在环境层面,主要考虑环境不确定性(Waldman等,2001)与内部创业文化(Hornsby等,2002,2013)。在组织因素方面,基于Timmons(1990)的观点,以能力为视角分析组织因素,考察组织层面的机会识别能力、资源整合能力与员工敬业度。本文选择五个条件,是因为QCA适合分析4—7个条件的组态,QCA方法目的不是穷列所有变量,而是通过分析案例在重要变量上的一致性,接近或找到现象发生的原因(里豪克斯和拉金,2017)。具体地,本研究试图回答以下问题:影响CE的核心条件与边缘条件是什么?为什么有些企业能够保持高活跃度的CE水平,即哪些路径能更高效地激活CE?哪些路径会使CE受到制约?这些路径又有何联系?

二、文献综述与模型构建CE多发生在成熟企业当中,包括企业级的正式与非正式活动,主要通过战略更新、创新和企业风险投资来开发新的商机,以实现企业的价值增值和生产边界扩大过程(Phan等,2009)。早期学者基于心理学视角认为组织的雄心与抱负导致了CE的发生(Bird,1988),所构建的CE模型反映了组织主观意图作用下对创业机会的识别与开发过程。然而,CE的发生不完全由组织因素决定,有研究发现,企业也会为了回应外部竞争环境的变化而采取CE(Romero-Martínez等,2010)。此外,组织的内部学习氛围、宽松的制度文化、团队的风险倾向等都会对CE产生正向影响(孙秀丽等,2018)。Hornsby等(2002)开发了CE文化评估工具(CEAI)来测量组织内部的创业文化氛围,解决了过去对组织创业文化测量上的不足,进而探讨了文化环境对组织创业行动的作用机理。Sambrook和Roberts(2005)的研究发现,组织的内外部环境会共同作用于CE,又通过CE反作用于内外环境,最终促成了组织良好的CE循环生态。因此,从现有研究可以看出驱动CE的因素并不唯一与独立,内外环境与组织因素间的多元联动已成为创业学者分析CE驱动现象过程中不可忽略的理论事实。这其中,Timmons(1990)提出了最具代表性的创业过程模型,认为创业活动发生的关键就是机会、资源、团队三要素间的适当搭配,强调创业活动是多种要素共同作用的结果,后来又将不确定的竞争环境纳入其中。至此,学者们基于不同理论视角构建了侧重点不同的CE模型,但大多是对Timmons(1990)经典模型中某一概念的外延或细化补充,涵盖所有理论视角和组织因素的整合性研究尚未出现。

有研究指出,CE是一种涉及多个方面的复杂现象,驱动CE的因素应至少涵盖机会、资源、团队、文化、环境等多个方面(董保宝,2012),值得关注的是现有CE模型很少提及创业能力的来源。通过能力视角来分析组织因素更能体现出CE的驱动力和竞争力(Burgess,2013),所有组织因素最终都需通过能力转化为CE行动。因此,本文在Timmons创业过程模型基础上提出了CE的三种关键能力因素。其中,机会对于创业的重要性已成为创业理论与实践上的共识,但现有CE模型很少将机会纳入其中,部分原因是由于机会难以衡量,而机会识别能力却可以通过以往组织对价值资源选择的决策习惯加以测量与分析(Urban和Wood,2015)。其次,资源是维持创业活动的基础,利用网络获取新资源、通过拼凑重置冗余资源等资源整合能力对CE同样具有积极影响(赵兴庐等,2017)。最后,CE作为一项风险承担性事业,需要创业员工全身心投入其中,并赋予情感、使命与激情,积极执行创业决策。员工敬业度既强调了创业员工的个人特质,又突出了组织整体的能动性(Kassa和Raju,2015),更有利于解释普遍发生于组织当中,由员工团体主动发起的CE现象。

综上所述,虽然学者们均认同CE是多种因素共同作用下的结果,但受研究方法的局限,以往CE研究大多停留于复杂理论模型的推演与归纳,这就造成了无法从定量上探究多因素对CE的影响。或从实证上检验部分因素与CE的线性关系,而这又忽视了CE的发生受多因素共同影响的理论事实,二者均不足以完整解释现实企业中CE的驱动机制与活跃度差异,并且部分研究模糊了驱动CE发生原因与维持CE发生过程二者间的概念,即支持CE发生的因素并不一定是触发CE发生的必要因素。鉴于此,本研究尝试将CE能力纳入组态分析中,与组织所处的环境相匹配。依据Sambrook和Roberts(2005)对CE环境的划分方式,将环境不确定性视为外部环境条件,将创业文化作为内部环境条件,即二者构成了CE的环境层面。借鉴了Timmons(1990)的创业过程模型,尝试通过能力视角从机会、资源和团队三方面来构成CE模型的组织层面,即通过两个层面的5个前因条件来探讨影响CE活跃度差异的多重并发原因及其复杂机制,这需要结合企业实际案例,通过QCA方法进一步分析,故本文构建如图1所示的CE模型。其中,环境层面包含环境不确定性(environmental uncertainty,EU)、内部创业文化(internal entrepreneurial culture,IEC),组织层面包含机会识别能力(opportunity recognition capacity,ORC)、资源整合能力(resource integration capability,RIC)、员工敬业度(employee engagement,EE)三要素。

|

| 图 1 公司创业驱动机制模型 |

(一)环境层面

1. 环境不确定性(EU)由环境动态性和复杂性两个维度组成,其中动态性反映了外部环境(知识、技术、文化、政策)变化的速度和幅度,复杂性则反映了市场要素及各参与主体,如竞争对手、供应商、顾客、政府干预程度等(Dess和Lumpkin,2005)。从CE事件发生的结果出发,环境不确定性造成了组织所识别到的环境结果概率具有不可预知性,这也给新创企业的诞生与成熟企业的创业行动提供了发展机遇,尤其使大企业更加重视重塑自己的创业机制,不断创造新的产品/服务,开拓新的市场来谋取在不确定环境中的相对优势。

2. 内部创业文化(IEC)是指能够提高组织成员对内部创业行为认可度的环境氛围(Arz,2017)。组织要想致力于创新事业的开发,必须要有支持创业的文化导向(Nayager和Van Vuuren,2005)。Hornsby等(2002,2013)同样关注到了普遍存在于大公司中的创业活动,识别出了影响内部创业氛围的关键因素,即通过高层管理支持、工作自治度、奖励机制、时间可获得性、组织边界五个方面来反映组织内部的创业文化氛围,并指出当组织成员感知到了管理上的支持,并获得了相应的时间、资源和奖励时,其参与新事业的可能性越大。

(二)组织层面

1. 机会识别能力(ORC)指感知并发现市场需求,进而创造商业概念的能力,即感知、发现与创造的过程(Ardichvili等,2003)。一些学者甚至将机会概念化为创业的本质,并将其视为创业活动与管理活动的根本区别(Smith等,2009)。创业机会既客观存在于潜在市场之中,又可以通过创业主体所创造,而机会识别作为整个CE过程的先导因素,有助于企业发现市场需求和客户偏好的变化,避免过于激烈的市场竞争,实现创业绩效(Hansen等,2011)。因此,机会识别能力强的企业能识别出更多可能的价值来源,并采取诸如在现有企业中创建新事业单元的CE活动。

2. 资源整合能力(RIC)是指从组织内部和外部中识别、获取、配置和利用资源的能力(马鸿佳等,2011)。创业资源学派认为CE的本质就是对资源进行合理配置以实现价值创造,获取竞争优势的过程。当企业拥有或未来可能获取到的资源能够与识别到的CE机会相匹配时,则更倾向于采取实际的创业行动(庞长伟等,2015),相反,即便组织识别到可能创造企业价值增值的新机遇,但由于受到自身资源的约束,往往会通过组织的内部筛选机制而放弃,因此无法实施CE。

3. 员工敬业度(EE)指员工在组织中把自我与工作角色相结合,对组织工作本身的认同、承诺和投入程度(Lockwood,2007)。员工敬业度是以活力度、贡献度、专注度为特征的工作情感认知心态(Schaufeli等,2002)。活力度指员工工作时精力充沛,心理弹性强,即使遭遇困难也能持续的投入工作。贡献度指员工感受到工作赋予的意义与使命感,能做出额外有利于组织发展的劳动。专注度指员工在工作时能够全身专注于本职工作而忽略工作时间的状态。组织成员的整体工作状态也成为衡量企业间能力差异化的主要来源之一,有研究表明,敬业度高的员工对事业更加精益求精,对组织的承诺也更高,更有可能帮助企业创造新的价值增长点(Lockwood,2007)。

三、研究方法(一)数据的收集

任何企业或组织(包括非盈利组织)都存在不同程度的CE活动(库拉特科等,2013),遵循QCA对于中小样本(15—20)的案例选择原则——“保证案例总体的充分同质性和案例总体内的最大异质性”(杜运周和贾良定,2017),本研究中的案例选取不受行业与规模的影响,但为了更好地探究不同企业间CE活跃度的驱动机制,在案例企业的选择上突出了企业间CE活跃度的差异性。通过吉林大学校友会随机选取了6个地区内同意参与调研的20家企业作为研究对象,从2018年5月初开始,历经5个月,在其人力资源部门的协助下向企业各部门不同级别的管理者共发放问卷503份,剔除无效问卷后,回收有效问卷460份,有效回收率为91%。在被调查的20家企业成员样本中,73.5%为男性,60.2%为工作年限在10—15年,68.4%为部门经理或副经理,2.1%为董事长或总经理,92.1%具有本科及以上学历,各案例信息见表1。

| 案例企业(简称) | 企业性质 | 所在地区 | 问卷发放数量 | 有效回收数量 |

| 蚂蚁金服 | 民营企业 | 杭州 | 21 | 21 |

| 海尔 | 民营企业 | 青岛 | 30 | 26 |

| 腾讯 | 民营企业 | 深圳 | 21 | 21 |

| 华为 | 民营企业 | 深圳 | 23 | 23 |

| 小米 | 民营企业 | 北京 | 27 | 23 |

| 圣象 | 民营企业 | 上海 | 29 | 27 |

| 京东 | 民营企业 | 北京 | 30 | 24 |

| 美图 | 民营企业 | 北京 | 22 | 20 |

| 一汽集团 | 国有企业 | 长春 | 26 | 25 |

| 中东集团 | 民营企业 | 长春 | 30 | 21 |

| 中车集团 | 国有企业 | 长春 | 30 | 28 |

| 皓月集团 | 民营企业 | 长春 | 25 | 25 |

| 瑞斯康达 | 民营企业 | 北京 | 24 | 20 |

| 吴太医药 | 民营企业 | 长春 | 25 | 21 |

| 中海地产 | 国有企业 | 长春 | 20 | 20 |

| 天安人寿 | 国有企业 | 北京 | 23 | 22 |

| 浙江建工 | 国有企业 | 杭州 | 21 | 20 |

| 吉林森工 | 国有企业 | 长春 | 30 | 28 |

| 欧亚集团 | 民营企业 | 长春 | 26 | 25 |

| 华夏银行 | 国有企业 | 长春 | 20 | 20 |

针对问卷数据,由于调查对象在填写问卷过程中由一个人独立完成,可能导致数据出现同源性偏差(CMV)。本研究尽可能采用了清晰简明的题项,并在发放问卷中采用匿名填写的方式。利用Harman单因子检测的方法,得出主成分CMV为38.1%,说明主成分只解释了38.1%的变异(低于50%)。通过方法因子(Method Factor)方法,计算发现方法因子解释了 0.005 的方差,且绝大多数方法因子的负载均不显著。因此,可以推断出本次调研数据不存在严重同源性偏差问题。

(二)变量的测量

本研究通过李克特7点测量法测量构念。为确保量表的信度和效度,研究变量均参照了已有成熟量表,采用双盲形式将问卷进行中英文互译,并根据访谈情况融入中国情境,对问卷问题进行适当修正。其中,CE采用Zahra等(2000)的量表,从战略更新、创新和风险投资三个维度进行测量,共9个测量题项,如“经常成为行业中第一家向市场推出新产品或新服务的公司”。EU采用Waldman等(2001)的量表,共4个测量题项,如“公司所处行业产品竞争激烈”。IEC采用Hornsby等(2013)的量表,从管理支持、工作自治度、奖励、时间可获得性、组织边界五个维度进行测量,共15个测量题项,如“公司愿意支持小型商业实验”。ORC参照Miocevic和Morgan等(2018)的量表,共4个题项,如“公司能够根据客户需求和偏好变化搜索识别机会”。RIC参照Chandler和Jansen(1992)的量表,共4个题项,如“公司能够做出达到利益最大化的资源分配决策”。EE采用Schaufeli等(2002)的量表,从员工的活力度、参与度和贡献度三个维度来反映员工敬业度情况,共9个题项,如“员工能够始终坚持完成计划的目标,即使事情有些不顺利”。

(三)信度与效度分析

通过表2的信效度分析可知,EU、IEC、ORC、RIC、EE、CE的Cronbach’s系数和组合信度(CR)均大于0.7,表明本问卷具有良好的信度。采用因子分析方法检验结构效度,KMO值均大于0.7,累计方差贡献率值最小为56.42%,各题项因子负载均在 0.60 以上,所有构念平均萃取方差(AVE)均在 0.5 以上,说明本问卷的结构效度较好。

| 变 量 | 维 度 | 最小因子载荷 | Cronbach’s | CR | AVE |

| EU | 环境不确定性 | 0.734 | 0.743 | 0.751 | 0.536 |

| IEC | 管理支持 | 0.703 | 0.814 | ||

| 工作自治度 | 0.674 | ||||

| 奖励机制 | 0.811 | 0.835 | 0.692 | ||

| 时间可获得性 | 0.793 | ||||

| 组织边界 | 0.741 | ||||

| ORC | 机会识别能力 | 0.724 | 0.882 | 0.890 | 0.713 |

| RIC | 资源整合能力 | 0.751 | 0.876 | 0.881 | 0.752 |

| EE | 活力度 | 0.731 | 0.857 | ||

| 参与度 | 0.764 | 0.862 | 0.841 | ||

| 贡献度 | 0.752 | ||||

| CE | 创新 | 0.701 | 0.832 | ||

| 风险投资 | 0.729 | 0.843 | 0.765 | ||

| 战略更新 | 0.736 | ||||

| 注:EU为环境不确定性,IEC为内部创业文化,ORC为机会识别能力,RIC为资源整合能力,EE为员工敬业度CE公司创业;表3—表6同此。 | |||||

| 变 量 | EU | IEC | ORC | RIC | EE | CE |

| Rwg | 0.86 | 0.73 | 0.81 | 0.76 | 0.79 | 0.83 |

| ICC(1) | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.34 | 0.25 | 0.36 |

| ICC(2) | 0.76 | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 0.67 |

| 研究案例(简称) | 条件变量 | 结果变量

CE |

|||||

| 环境层面 | 组织层面 | ||||||

| EU | IEC | ORC | RIC | EE | |||

| 蚂蚁金服 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 5.7 | 5.6 | |

| 海尔 | 2.8 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | |

| 腾讯 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | |

| 华为 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | |

| 小米 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 2.9 | 5.3 | 6.5 | |

| 圣象 | 4.7 | 3.0 | 4.9 | 4.1 | 3.1 | 4.8 | |

| 京东 | 6.0 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 5.2 | |

| 美图 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 2.9 | 5.3 | 4.5 | |

| 一汽集团 | 3.6 | 3.2 | 5.5 | 5.4 | 6.0 | 5.0 | |

| 中东集团 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 5.0 | 2.8 | |

| 中车集团 | 3.0 | 3.0 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 4.8 | |

| 皓月集团 | 4.9 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 4.6 | 2.3 | |

| 瑞斯康达 | 4.7 | 2.6 | 5.9 | 5.9 | 3.0 | 4.5 | |

| 吴太医药 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 4.3 | 2.8 | 2.5 | |

| 中海地产 | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 2.8 | 1.8 | |

| 天安人寿 | 2.0 | 2.4 | 4.6 | 4.1 | 2.4 | 3.3 | |

| 浙江建工 | 6.0 | 2.6 | 2.0 | 2.6 | 4.1 | 2.8 | |

| 吉林森工 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 4.5 | 2.0 | 2.3 | |

| 欧亚集团 | 3.3 | 2.3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | |

| 华夏银行 | 5.9 | 2.2 | 5.9 | 2.1 | 2.3 | 4.0 | |

| 研究变量 | 目标集合 | 锚 点 | ||||

| 完全不隶属 | 交叉点 | 完全隶属 | ||||

| 条件变量 | 环境层面 | EU | 高环境不确定性 | 1 | 4 | 7 |

| IEC | 活跃的内部创业文化 | 1 | 4 | 7 | ||

| 组织层面 | ORC | 敏锐的机会识别能力 | 1 | 4 | 7 | |

| RIC | 强大的资源整合能力 | 1 | 4 | 7 | ||

| EE | 高员工敬业度 | 1 | 4 | 7 | ||

| 结果变量 | CE | 高公司创业活跃度 | 1 | 4 | 7 | |

| 非高公司创业活跃度 | 7 | 4 | 1 | |||

| 条件变量 | 结果变量 | ||

| 高CE活跃度 | 非高CE活跃度 | ||

| 环境层面 | EU | 0.810 | 0.658 |

| ~EU | 0.505 | 0.728 | |

| IEC | 0.724 | 0.458 | |

| ~IEC | 0.567 | 0.899 | |

| 组织层面 | ORC | 0.955 | 0.651 |

| ~ORC | 0.346 | 0.717 | |

| RIC | 0.822 | 0.599 | |

| ~RIC | 0.491 | 0.785 | |

| EE | 0.864 | 0.614 | |

| ~EE | 0.435 | 0.753 | |

| 注:“~”表示逻辑运算的“非”。 | |||

(四)数据的聚合

在进行数据收集和变量测量的过程中,我们通过一个企业中若干位管理者来对组织的环境不确定性、内部创业文化、机会识别能力、资源整合能力、员工敬业度及公司创业进行评价,在个体层次获取原始数据后进行加总平均。在分析之前还需要将个体层次的数据聚合上升到组织层次。在本研究中环境与组织因素的测量是由个体回答聚合到组织层面的,因此需要先确认个体回答者对各变量的组内一致性。通过表3检验结果可知Rwg均大于0.7,ICC(1)均大于0.12,ICC(2)均大于0.47,各变量均达到或者超过可以聚合的要求(LeBreton和Senter,2008),聚合后的原始数据见表4。

(五)变量的校准

校准是将变量转化为集合,给案例赋予集合隶属度的过程(杜运周和贾良定,2017),通过理论演绎和实际知识将变量校准为集合,并以此为依据设定三个临界值:完全隶属、交叉点以及完全不隶属,转变后的集合隶属度介于0—1之间。参考Fiss(2011)和Kraus等(2018)的研究,本文通过李克特7点量表获取相关数据,并将“7”设定为完全隶属,“4”为交叉点,“1”为完全不隶属。通过这 3 个阈值的设定,fsQCA将这些值转换为0—1的模糊得分。各变量的校准锚点如表5所示。

四、实证分析结果(一)必要条件分析

一个必要条件可以被视为结果的一个超集(super set)。需要注意的是,如果必要条件被包括在真值表分析中,它可能会在纳入“逻辑余项”的简约解中被简化掉(里豪克斯和拉金,2017)。因此,参考程建青等(2019)的研究,在进行组态分析前,需要进行必要条件分析,高/非高CE活跃度的必要条件分析结果见表6。

表6必要条件的一致性显示,高机会识别能力(ORC)是产生高CE活跃度的必要条件(一致性0.955>0.9),缺乏高的内部创业文化(~IEC)是非高创业活跃度的必要条件(一致性0.899≈0.9)。这意味着这两个条件构成了产生相关结果的瓶颈。在必要条件分析的基础上,下文将把这些前因要素条件纳入fsQCA,进一步探索产生高\非高CE活跃度的组态。

(二)组态分析

模糊集定性比较分析会得到 3类解:复杂解(不使用“逻辑余项”)、中间解(采用符合理论和实际的“逻辑余项”)、简约解(采用所有可能有助于简化组态的“逻辑余项”,不评价其合理性)。其中,中间解不会简约掉必要条件,通常认为应该汇报中间解,并结合简约解区分核心与边缘条件(Ragin,2008)。若前因条件同时出现于简约解和中间解,则为核心条件;若此条件仅出现在中间解,则将其记为边缘条件(杜运周和贾良定,2017)。

采用fsQCA3.0对20家企业的数据进行分析,选择频数位为1,一致性大于0.8,结合PRI一致性大于0.75,计算得出产生高CE活跃度的组态有3条(如表7所示),且3个组态的一致性指标分别为0.949、0.940、0.944,显示出较高的一致性(Ragin,2008)。这3个组态是产生高CE活跃度的充分条件。模型解的覆盖度为0.895,说明3个组态解释了高CE活跃度的主要原因。同时,模糊集分析出导致非高CE活跃度的组态有2条,总体一致性也较高为0.949,覆盖度也达到了 0.76,即解释了非高CE活跃度的主要原因。

| 条件变量 | 产生高公司创业活跃度的组态

(High CE) |

产生非高公司创业活跃度的组态

(Not High CE) |

||||

| H1 | H2 | H3 | NH1 | NH2 | ||

| 环境不确定性(EU) | • | • | ○ | |||

| 内部创业文化(IEC) |

$ \otimes $

|

• |

$ \otimes $

|

$ \otimes $

|

||

| 机会识别能力(ORC) | ● | ● | ● |

$ \otimes $

|

||

| 资源整合能力(RIC) | ● | • | ○ | |||

| 员工敬业度(EE) | • | ● | ○ | • | ||

| 一致性 | 0.949 | 0.940 | 0.944 | 0.946 | 0.966 | |

| 覆盖度 | 0.738 | 0.388 | 0.649 | 0.611 | 0.517 | |

| 唯一覆盖度(Unique Coverage) | 0.155 | 0.058 | 0.103 | 0.249 | 0.150 | |

| 解的一致性(Solution Consistency) | 0.930 | 0.949 | ||||

| 解的覆盖度(solution Coverage) | 0.895 | 0.766 | ||||

| 注:●代表核心因果条件存在,

$ \otimes $

代表核心因果条件缺失,•代表边缘因果条件存在,○代表边缘因果条件缺失,“空白”表示构型中该条件既可以出现也可以不出现。 |

||||||

由表7可知,产生高CE活跃度的路径有3种组态(H1、H2、H3),其中,机会识别能力(ORC)作为必要条件,在每种组态出现。H1显示,无论不确定环境和内部创业文化是否存在,拥有高的机会识别能力(核心条件)、高的资源整合能力(核心条件)与高的员工敬业度(边缘条件)的企业,可以产生高CE活跃度;H2显示,在高不确定的环境下,缺乏高内部创业文化,但拥有高的机会识别能力(核心条件)和高的资源整合能力(边缘条件)的企业,可以产生高CE活跃度;H3显示,在高不确定的环境下,拥有高内部创业文化(边缘条件)、高的机会识别能力(核心条件)与高的员工敬业度(核心条件)的一类企业可以产生高CE活跃度。同时,产生非高CE活跃度的路径有2种组态(NH1、NH2),与必要条件分析一致,每种组态都含缺乏高的内部创业文化(~IEC)。NH1显示,在缺乏高不确定性(边缘条件)、缺乏高内部创业文化(核心条件),也缺乏高员工敬业度(边缘条件)的企业,其CE活跃度不高;NH2显示,在缺乏高内部创业文化(核心条件)、缺乏高机会识别能力(核心条件),也缺乏高资源整合能力(边缘条件)的企业,其CE活跃度不高。本文的发现为先前的创业理论提供了新的证据和启示。赵兴庐等(2017)研究发现,机会识别对CE的影响最大,也是CE过程的关键因素。企业首先需要识别到有价值的机会,并将其确立为战略目标才能有方向的开展一系列创建活动。机会识别能力的缺失造成了对CE的抑制,而创业机会的开发并非“一蹴而就”,需要和创业资源与创业人员相匹配。CE活动实施的实质是对现有和未知资源的整合利用,创业主体的参与主动性能够激发创业员工的创造潜力和执行热情,而员工参与创业的行动意愿与组织内部文化(因素)紧密相关(Hornsby等,2002)。

1. 高公司创业活跃度的驱动机制分析

在环境与组织多种因素的复杂配置下,本文发现了以下3种激活高CE活动的组态/路径,为了更好地理解这些实现路径,本文结合案例,分析这三种路径如下:

H1:ORC*RIC*EE,表明无论企业所处环境是否高不确定或是否拥有高创业文化,只要组织成员敬业度高,且具有机会识别能力,一旦有能力整合到相关资源就会开展CE。根据Timmons(1990)构建的创业过程模型,机会、资源与团队之间的动态互动是触发CE的关键因素。团队中的“创业者”作为识别机会与整合资源的行动主体,是推动CE成功实施的关键。员工敬业度更加突出了创业团队的工作状态,高敬业度的员工能够投入大量的时间、精力与热情致力于组织的长远发展(Kassa和Raju,2015),一旦识别到有价值的机会,并与整合到的资源相匹配就会开展CE。这一组态的典型案例是一汽集团、中车集团、腾讯、华为等企业。

需要指出的是,当企业具备机会识别能力、资源整合能力,同时拥有高敬业度的团队时,是否处于高不确定环境、是否具有高内部创业文化对高CE活跃度并无实质影响。其中以一汽、中车为代表的国有大型企业经营环境稳定,受过去计划经济体制的影响,相比民营企业其创业文化仍不够活跃,组织内部依旧严格遵循传统的管理程序。但由于历史上的技术积累与政策支持为企业塑造了独有的竞争优势,加之国企员工对大企业的认同感、荣誉感与归属感及红色文化的影响,使其能够兢业于组织的长远发展。随着新常态下供给侧改革的实施,国有制造型企业更加专注于创新研发,不断向中国智造转型,在“一带一路”倡议下积极拓展国际市场。而以腾讯、华为为代表的科技型企业,其内部还拥有活跃的创业文化,在机会和资源的有机配置下使其在不确定的国内外竞争环境中保持其先进的技术、产品与市场优势。这一类型的企业生产规模较大,技术、人才与资金力量雄厚,均为所处行业领域中的领先企业并享有较好的品牌声誉,均表现出了主动发起CE的特征。

H2:EU*~IEC*ORC*RIC,表明无论有无员工敬业度,当企业处于高度不确定的环境中时,即使缺乏内部创业文化,只要其有机会识别能力,并能够整合到相应资源就会产生高CE活动。与H1不同,这一类型企业正处于不确定的市场竞争当中,时刻面临着生死存亡的战略选择,虽然内部创业文化氛围不高,但基于企业紧迫的生存压力,一旦企业识别到有利于实现战略复兴的新机会,并能够整合资源予以实施,就会采取一系列的CE活动,这种CE行为是企业因环境驱动下的被动创业活动(周翔等,2018)。此组态的典型案例是瑞斯康达,该企业是一家电信接入网络解决方案提供商。随着中国电信设备制造厂商的崛起与电信技术的快速更迭,该企业面临的竞争环境日益严峻,为此,其凭借着光纤接入领域的技术与成本优势不断收购国内外同类竞争对手,扩充研发团队,保障产品开发速度,并利用全球市场网络不断扩大电信业务。

需要指出的是高度不确定的竞争压力给予了企业更加迫切的CE动力,在此危机时期,是否保持高员工敬业度并不对高CE活跃度产生实质影响,组织高层会积极寻求新的发展机遇,而组织成员出于职业生涯的考虑也会积极执行高层决策,致力于新业务的贯彻实施。这一类企业CE的主要形式多表现为将现有产品应用于新市场或进行相关多元化经营。

H3:EU*IEC*ORC*EE,表明无论企业是否具有较强的资源整合能力,当其处于高不确定的竞争环境中时,只要企业拥有高内部创业文化,且员工敬业度高并具有较强的机会识别能力,该企业就会开展CE。具体地,Kassa和Raju(2015)基于社会交换理论研究认为内部创业文化下的一系列支持、授权与激励体系能够提高员工敬业度。一旦识别到可能的价值增长机会,就会采取一切手段率先开展CE。虽然资源是创业的关键因素,但在创业过程中,好的创业机会与有能力的管理团队可以吸引投资者,进而取得开发机会所需的资源(Timmons,1990)。资源或资源整合能力仅是维持CE成功运行的必要条件,而并不是触发CE的必要条件。此组态的典型案例是小米,小米是一家以手机业务起家的互联网公司,成立初期就制定了员工持股计划,内部创业文化活跃。通过“小米人”对产品、顾客的专注与对工作的热爱,其业务规模不断扩大,从最初的手机业务发展到目前的智能硬件与IOT平台建设,在部分新业务的开发初期(如空气净化器、智能手环、移动电源等),小米自身并没有能力有效整合到与其新业务相关联的资源,但却总能通过制定创造性的解决方案来弥补资源的不足(如:布局生态链企业)。

通过对比3个组态发现,根据覆盖度指标,组态H1高于组态H2和H3,它解释了结果变量的73%,覆盖7个案例,即多数企业是通过第一条路径实现了高CE活跃度。这充分说明了机会、资源与团队间的组态对CE的作用。组态H2和H3的覆盖度分别为38%和60%,这也说明实现高CE活跃度的路径具有多样性,不确定的竞争环境与内部创业文化同样影响着CE。这充分体现了QCA在解释各因素间组态效应的优势,而传统的管理研究统计方法无法解释这一复杂现象(Fiss,2011)。

2. 非高公司创业活跃度的驱动机制分析

鉴于QCA方法的因果非对称性特点,即某个结果的出现与否需要不同的“原因组合”来分别解释。在本文中,导致高CE活跃度的原因,并不是导致非高CE活跃度原因的反向条件,结果分析如表7所示。为了更加全面深入地探究引发CE的驱动机制,本文结合案例对导致CE活跃度不高的组态作如下分析:

NH1:~EU*~IEC*~EE,表明无论企业是否拥有高的机会识别能力或资源整合能力,当其没遭受高不确定的环境时,只要组织没有高内部创业文化,员工敬业度也不高,CE活动就会被抑制。造成这种现象的原因可能是:处于相对稳定的经营环境中的企业主营业务较好,但路径依赖显著,加之缺少内部创业文化氛围,组织惰性和结构惯性长期无法被打破,员工没有动机也没有多余的时间和资源来实验自己的想法(Arz,2017)。员工敬业度不高,仅将组织视为“利益共同体”,没有意愿为组织付出更多创造价值的努力与热情,即便获知了可能的价值机会与资源,也会因为来自内部成员的反对与干扰以及预期到如果失败对自己职业的负面影响而放弃对机会的开发。此类组态的典型案例是吉林森工集团,吉林森工集团是以经营森林资源业务为基础的大型国有控股企业,在森林资源产品开发上技术经验丰富,依托吉林省长白山区的林业资源开展了多元业务,但企业贪腐引发了一系列投资、经营与管理上的失误,相关业务破产清算,还曾出现过拖欠薪资的情况,导致其在一段时期内,在新业务开发与经营方面一直处于低迷状态,2018年吉林森工集团被国务院国有企业改革领导小组纳入“国企改革双百行动”名单。

NH2:~IEC*~ORC*~RIC*EE,表明无论该企业是否处于高不确定的环境,当组织内部缺少创业文化,机会识别能力与资源整合能力不高,即便员工敬业度较高,也不利于开展CE。此类组态的典型案例是皓月集团、中东集团,这一类案例多为家族企业,长期从事单一领域,经营环境与效益较为稳定,主营业务技术含量与员工受教育程度总体较低,识别新机会与整合新资源的能力弱,最终造成了该类型企业始终处于不温不火的市场竞争地位。

通过比较组态NH1和NH2的覆盖度指标,组态NH1略高于组态NH2,分别解释了结果变量的61%和51%,各覆盖了3个案例,即企业主要由这两种组态抑制了CE活跃度。

通过比较上述影响创业活跃度的5个组态发现,影响CE活跃度的原因具有非对称性特征,即非高CE活跃度NH1与NH2并非高CE活跃度的反面,但必要条件(高机会识别能力与缺乏内部创业文化)的存在与缺失一定程度上决定了CE的活跃程度。

五、结论、启示和展望(一)研究结论

本文通过访谈与问卷调查了国内20家企业,从环境与组织层面出发,应用组态思维和QCA方法重新配置上述两个层面的五个条件因素,探讨影响企业间CE活跃度差异的多重并发因素和因果复杂机制。本研究主要结论:(1)高机会识别能力是产生高CE活跃度的必要条件,缺乏内部创业文化是导致非高CE活跃度的必要条件。(2)高CE活跃度的驱动机制分为3条路径,其中,第一条路径指高机会识别能力、高资源整合能力与高员工敬业度的组态,第二条路径指高环境不确定性、高机会识别能力、高资源整合能力;第三条路径指高环境不确定性、高内部创业文化、高机会识别能力与高员工敬业度的组态。(3)非高CE活跃度的驱动机制有2条路径,且与高CE活跃度的驱动机制存在非对称性关系。

(二)研究意义

1. 本研究的理论贡献主要有三个方面,具体如下:

首先,以往研究仅构建了CE理论模型或检验部分因素与CE的线性关系,并没有探究环境与组织层面中各因素间的组态效应对CE活动的内在影响机制,且少有将组织的CE能力作为影响因素纳入组态分析当中。本文基于组态思想,借鉴Timmons(1990)创业过程模型,首次将员工敬业度和创业文化纳入CE理论模型,通过环境与组织层面的5个关键条件变量来考察高/非高CE活跃度的驱动机制,拓展了CE的理论模型研究。

其次,现有CE的实证研究主要聚焦于线性回归中因果关系效应的统一对称性假定,忽视了因果间的复杂性,受研究方法的局限,导致学者们所构建的CE模型无法检验和解释现有CE驱动机制的多样性及活跃度的差异性。而本研究运用QCA方法发现了影响CE活跃度的组态内部各因素之间存在相互依赖的组态效应,且CE的驱动机制存在因果的非对称性,导致CE活跃度高的路径与导致CE活跃度非高的路径并非截然相反,即并不能根据高CE活跃度原因的对立面来直接推导非高CE活跃度的原因,这一研究范式提高了对CE现象的解释力度,有助于今后探讨类似受多种因素影响下的创业现象。

最后,不同于欧美发达国家企业的CE,中国企业具有自己独特的成长与竞争优势。本文发现机会识别能力是中国企业开展CE的必要条件,内部创业文化并不是驱动中国企业开展CE的必要条件,但是缺乏内部创业文化是产生非高CE活跃度的必要条件,这一发现细化和延伸了Hornsby等(2002,2013)认为创业文化环境是引发CE根本原因的观点。其中机会识别能力、资源整合能力与员工敬业度的有机匹配成为解释更多中国企业CE活跃度的根本原因,丰富了中国情境下的CE理论研究,这也为Timmons(1990)所构建的创业过程模型在中国情境下组织层面上的合理性提供了新的证据。

2. 本研究的管理启示主要有三个方面,具体如下:

首先,存在多条驱动高CE活跃度的路径,其中组织的机会识别能力是激活CE的必要前提,能否识别到机会直接决定CE的活跃度,企业管理者需要优先注重对机会识别能力的培养,建立知识储备制度与信息获取网络,综合评判组织发展新机遇。其次,内部创业文化与员工敬业度可以弥补因资源整合能力不足而抑制CE的活跃度,高层管理者要在价值与行动上认同“创业”对组织发展的长远意义,赋予组织成员更多的管理支持与自主权,建立奖励与容错机制,激发员工主动参与新事业的热情。同时,重视培养员工的敬业精神,使组织成员能够专注于新事业的发展,推动创业战略的有效实施。最后,CE的发生具有非对称性,企业管理者不能依赖传统经验通过总结低CE活跃度的原因进而反向推导高CE活跃度的原因,在推动CE中要把握好关键核心因素。

(三)研究不足和未来展望

本研究也存在一些局限,值得未来进一步探讨:首先,本研究探索了案例间比较的组态效应,而CE发生的动态持续过程同样也是一个很有趣的研究话题,未来研究可以考虑搜集面板数据,采用动态QCA分析方法进行研究,还可以尝试在时间维度上校准集合隶属,进一步验证不同类型的环境和不同组织因素间的组态与CE的复杂因果关系。其次,由于问卷搜集数据具有结构化的优势,但是也有深入现象不足的劣势,未能对案例进行更深入的剖析与详尽的展示,今后可以考虑借鉴扎根理论或结合公开的企业案例库进行多种数据的搜集和分析。最后,由于部分研究内容涉及企业家隐私,本研究只关注了环境和组织层面的因素对CE的影响,未来还可以从不同理论视角和层次(如企业家个人因素等)构建更为全面的CE模型来探讨因素间的组态效应对CE的影响。

| [1] | 程建青, 罗瑾琏, 杜运周, 等. 制度环境与心理认知何时激活创业?——一个基于QCA方法的研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2019(2): 114–131. |

| [2] | 董保宝. 公司创业模型回顾与比较[J]. 外国经济与管理, 2012(2): 9–26. |

| [3] | 杜运周, 贾良定. 组态视角与定性比较分析(QCA): 管理学研究的一条新道路[J]. 管理世界, 2017(6): 155–167. |

| [4] | 孙秀丽, 赵曙明, 白晓明. 制度支持、高管团队冒险倾向与公司创业关系研究[J]. 科研管理, 2018(12): 123–130. |

| [5] | 赵兴庐, 刘衡, 张建琦. 冗余如何转化为公司创业?——资源拼凑和机会识别的双元式中介路径研究[J]. 外国经济与管理, 2017(6): 54–67. |

| [6] | 周翔, 罗顺均, 吴能全, 等. 核心能力快速丧失企业的公司创业——基于海印商业运营的公司创业纵向案例研究[J]. 管理世界, 2018(6): 157–172, 181. |

| [7] | Ardichvili A, Cardozo R, Ray S. A theory of entrepreneurial opportunity identification and development[J]. Journal of Business Venturing, 2003, 18(1): 105–123. |

| [8] | Arz C. Mechanisms of organizational culture for fostering corporate entrepreneurship: A systematic review and research agenda[J]. Journal of Enterprising Culture, 2017, 25(4): 361–409. |

| [9] | Bird B. Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention[J]. The Academy of Management Review, 1988, 13(3): 442–453. |

| [10] | Burgess C. Factors influencing middle managers’ ability to contribute to corporate entrepreneurship[J]. International Journal of Hospitality Management, 2013, 32: 193–201. |

| [11] | Chandler G N, Jansen E. The founder’s self-assessed competence and venture performance[J]. Journal of Business Venturing, 1992, 7(3): 223–236. |

| [12] | Dess G G, Lumpkin G T. Research edge: The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship[J]. The Academy of Management Executive(1993-2005), 2005, 19(1): 147–156. |

| [13] | Fiss P C. Building better causal theories: A fuzzy set approach to typologies in organization research[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(2): 393–420. |

| [14] | Hansen D J, Shrader R, Monllor J. Defragmenting definitions of entrepreneurial opportunity[J]. Journal of Small Business Management, 2011, 49(2): 283–304. |

| [15] | Hornsby J S, Kuratko D F, Zahra S A. Middle managers’ perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: assessing a measurement scale[J]. Journal of Business Venturing, 2002, 17(3): 253–273. |

| [16] | Hornsby J S, Kuratko D F, Holt D T, et al. Assessing a measurement of organizational preparedness for corporate entrepreneurship[J]. Journal of Product Innovation Management, 2013, 30(5): 937–955. |

| [17] | Kassa A G, Raju R S. Investigating the relationship between corporate entrepreneurship and employee engagement[J]. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 2015, 7(2): 148–167. |

| [18] | Kraus S, Ribeiro-Soriano D, Schüssler M. Fuzzy-set qualitative comparative analysis(fsQCA)in entrepreneurship and innovation research–the rise of a method[J]. International Entrepreneurship and Management Journal, 2018, 14(1): 15–33. |

| [19] | LeBreton J M, Senter J L. Answers to 20 questions about interrater reliability and interrater agreement[J]. Organizational Research Methods, 2008, 11(4): 815–852. |

| [20] | Lockwood N R. Leveraging employee engagement for competitive advantage[J]. Hr Magazine, 2007, 52(3): 1–12. |

| [21] | Miller D. The correlates of entrepreneurship in three types of firms[J]. Management Science, 1983, 29(7): 770–791. |

| [22] | Miocevic D, Morgan R E. Operational capabilities and entrepreneurial opportunities in emerging market firms[J]. International Marketing Review, 2018, 35(2): 320–341. |

| [23] | Nayager T, Van Vuuren J J. An analysis of an organisational strategy, structure and culture that supports corporate entrepreneurship in established organizations: Management[J]. South African Journal of Economic and Management Sciences, 2005, 8(1): 29–38. |

| [24] | Phan P H, Wright M, Ucbasaran D, et al. Corporate entrepreneurship: Current research and future directions[J]. Journal of Business Venturing, 2009, 24(3): 197–205. |

| [25] | Ragin C C. Redesigning social inquiry: Fuzzy sets and beyond[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2008. |

| [26] | Romero-Martínez A M, Fernández-Rodríguez Z, Vázquez-Inchausti E. Exploring corporate entrepreneurship in privatized firms[J]. Journal of World Business, 2010, 45(1): 2–8. |

| [27] | Smith B R, Matthews C H, Schenkel M T. Differences in entrepreneurial opportunities: The role of Tacitness and codification in opportunity identification[J]. Journal of Small Business Management, 2009, 47(1): 38–57. |

| [28] | Sambrook S, Roberts C. Corporate entrepreneurship and organizational learning: A review of the literature and the development of a conceptual framework[J]. Strategic Change, 2005, 14(3): 141–155. |

| [29] | Schaufeli W B, Salanova M, González-Romá V, et al. The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach[J]. Journal of Happiness Studies, 2002, 3(1): 71–92. |

| [30] | Urban B, Wood E. The importance of opportunity recognition behaviour and motivators of employees when engaged in corporate entrepreneurship[J]. Journal of Business Economics and Management, 2015, 16(5): 980–994. |

| [31] | Waldman D A, Ramírez G G, House R J, et al. Does leadership matter? CEO leadership attributes and profitability under conditions of perceived environmental uncertainty[J]. Academy of Management Journal, 2001, 44(1): 134–143. |

| [32] | Zahra S A, Neubaum D O, Huse M. Entrepreneurship in medium-size companies: Exploring the effects of ownership and governance systems[J]. Journal of Management, 2000, 26(5): 947–976. |