2019第41卷第9期

2.北京工商大学 商学院,北京 100048;

3.南开大学 商学院/创业研究中心,天津 300071

2.School of Business, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048, China;

3.School of Business, Nankai University, Tianjin 300071, China

企业家精神(entrepreneurship)是一个语义丰富的概念。英语entrepreneur源自拉丁语动词 in prehendo-endi-ensum,意思是去发现、去感知、去认识和去俘获。彼得•德鲁克(2007)认为企业家精神的本质是有目的、有组织的系统创新,是一种行为,而不是人格特征。在中文语境里,企业家精神既是抽象的,也是具体的、能产生社会影响的;既是个体的、展现个人英雄主义的,也是群体的、代表某个精英社群的。①

本文首先依据奥地利学派的文献来定义企业家精神,然后基于制度和历史的比较视角,探索企业家精神的构成要素。在一个多方位、立体的刻画下,既关注其正面特性,也关注其负面特性;有些是工具理性层次的,有些是价值层次的,有些则是相互矛盾的。在此基础上本文探讨企业家的时代精神,时代精神既是传承的,也是当下的,更是开启未来的。本文在分析过程中注重国际比较,甚至包括一些经典文学作品中对企业家形象的刻画,旨在展现整个社会对企业家形象的认知和认同。应用比较历史分析方法,本文发现,随着社会经济活动的扩展,个体自由逐渐觉醒,企业家精神从普遍受压制状态中萌发,逐渐成长壮大,成为人类福祉的推动力。然后本文重点讨论了企业家与时代精神的关系,试图对企业家精神发展出一个全面的论述,从而发现其中的影响机理。

二、企业家精神的分析框架(一)奥地利学派对企业家精神的理论探索

在西方,最早系统研究经济中的企业家精神的文献是坎蒂隆(Cantillon,1755)的《商业性质概论》,在书中坎蒂隆提到了100多次各种企业家②,强调企业家洞察力(judgement)与活力在经济中的重要性,他关注的是企业家的功能而非其个性。Brown和Thornton(2013)评价坎蒂隆为“现代经济学的创始人”。坎蒂隆对企业家精神的研究主要在奥地利学派那里得到了继承和发扬。奈特、熊彼特、米塞斯、科兹纳等人进一步将企业家精神看作一种职能、活动或过程,包括判断力(Knight,1921)、破坏性创新(Schumpeter,1947)、创造性(Mises,1949)以及警觉性(Kirzner,1992)等。Knight(1921)强调企业家判断力有赖于企业家在不确定环境中不断尝试、不断冒险。判断力作为企业家精神的集中体现,无法根据其边际产品来加以估价,因此也无法对这种判断力支付相应的工资(Knight,1921)。企业家判断力的发挥必须基于稳定的财产所有权。熊彼特和科兹纳则认为,一个人即使没有资本,也可以是企业家(Foss和Klein,2005)。熊彼特(1947)认为企业家的职能是实现创新,即打破市场的均衡状态,企业家在这个过程中获得利润;当这种创新行为被模仿后,利润就消失了,市场又回到均衡状态。因此,企业家精神主要体现在创新生产技术或生产要素的新组合。

米塞斯则认为企业家精神是承受不确定性的行为,可以用获利或亏损来辨识企业家精神。从广义上讲,米塞斯将企业家精神运用于所有承受不确定性的情境,从劳动者决定在哪工作以及做什么工作的不确定性来看,劳动者也是企业家;从狭义上讲,企业家精神最重要的是在现实市场中实现生产结构和商业模式,企业家承受着决定资本何时、如何以及生产什么的风险(Mises,1949)。获利机会不可能就在那里,等待人们去实现它;相反,获利机会是企业家创造出来的,他们把变化本身看作改善自己企业条件的机会,积极拥抱这些变化并加以利用。因此,企业家精神的基本因素是人的创造能力(Mises,1949)。柯兹纳进一步把企业家精神看作对获利机会的“发现”(discovery)或“警觉”(alertness)。企业家对现存的机会保持警觉并随时准备发现它,通过当前行为创造未来(Kirzner,1992)。

与米塞斯一样,哈耶克(1990,1997)认为计划经济是不可行的。一方面因为社会具有自发秩序,是一个不断演进的动态过程,不是一个由某个人或一群人“理性组织”的系统;而且社会生活中重要的制度,包括经济制度、法律制度、道德等是长期演化的结果,不可能被人刻意地创造出来。企业家在“分立的个人知识”中扮演试错的角色,从而成为市场经济的积极参与者,帮助形成各种自发性的社会机制。虽然哈耶克关注的是宏观上人的自由与自发秩序,从企业家的角度看,拥有分立知识的企业家人数越多,越能实现更有效的知识运用,可以更好地维护人的尊严和自由。奥地利学派也深刻影响了管理学对企业家的看法,例如Klein(2008)将企业家的才能定义为在不确定的情况下利用异质资源的判断力。

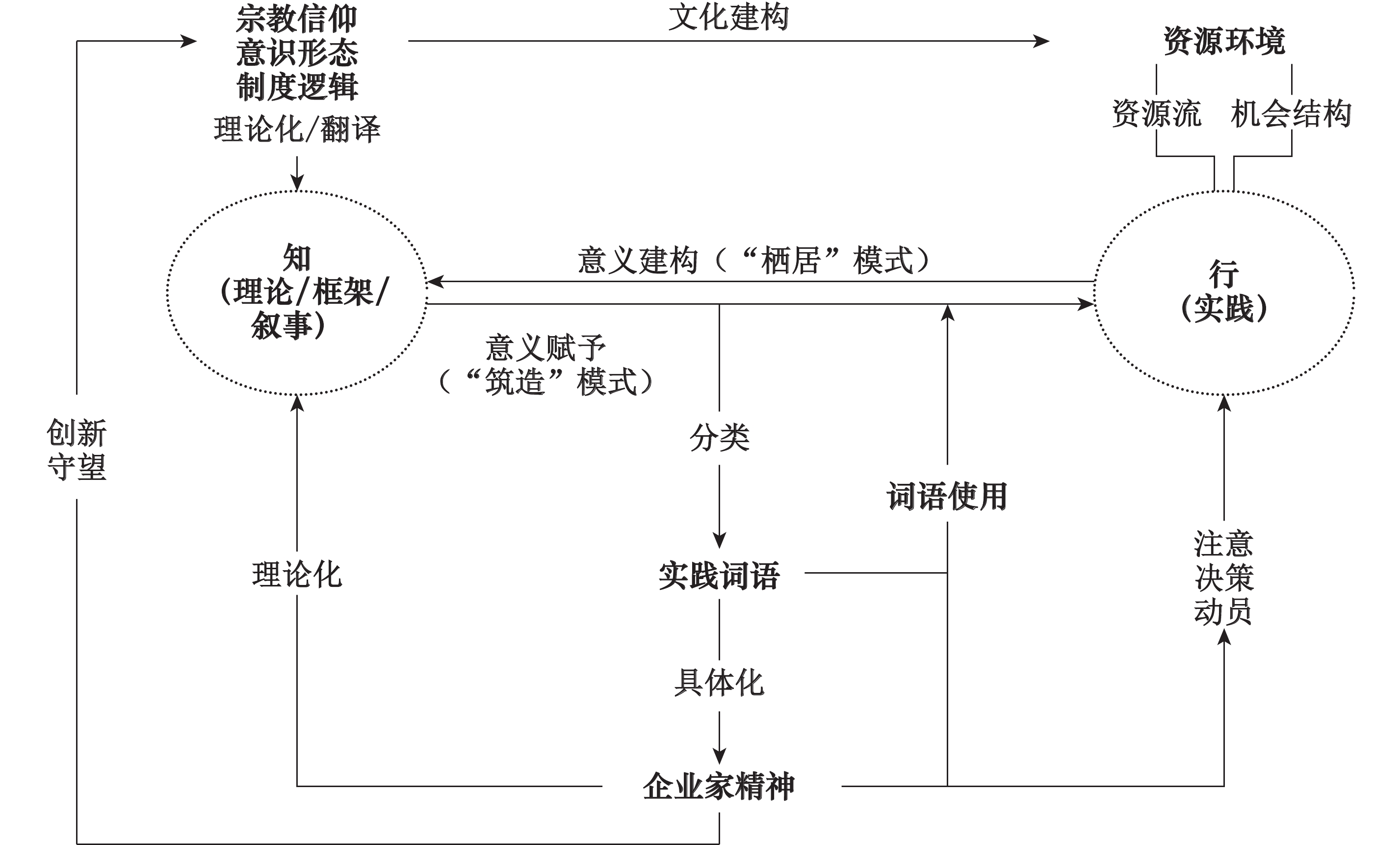

从上面简短的文献回顾可见,奥地利学派对企业家精神有非常高的期待,个人的自由与社会的进步,都有赖于企业家自由精神的弘扬,并将它与秩序、合作以及逐渐进步的人类福祉联系在一起。麦克洛斯基(2018)则扩展了熊彼特的观点,将创新者的尊严与创新者的自由并列为经济增长的核心驱动力。为此,本文继承奥地利学派中企业家与社会制度的互动关系,运用制度逻辑理论的框架,发展一个历史分析方法,参见图1。

|

| 资料来源:参考Thornton等(2012)修改。 图 1 制度与企业家精神 |

(二)企业家精神的比较历史分析

本文运用制度逻辑理论构造企业家精神的知行框架。制度逻辑的定义为:“由社会建构起来的关于物质实践、假设、价值、信念以及规则的历史模式,个体通过这些模式生产和再生产他们的物质生活、组织时间和空间以及为他们的社会现实赋予意义”(Thornton等,2012)。制度逻辑理论正在对管理研究的多个领域产生重要影响,例如组织中的权力、战略创业、企业社会责任、职业声望等。杜运周和尤树洋(2013)对制度逻辑理论进行了系统理论回顾。制度逻辑理论(Thornton等,2012)重视文化、非正式制度与正式制度的影响,认为每种制度秩序都有物质和文化的双重要素,而企业家精神受组织场域中逻辑理性和文化多样性的影响。结合上文奥地利学派对企业家在制度发展中的重要角色的分析,从制度逻辑视角研究企业家精神的演变有助于阐释在不同历史时期,不同的制度逻辑和文化对企业家精神的影响;同时,企业家通过创新活动守望或变革这些制度逻辑。

如图1所示,制度逻辑可以是多重的,企业家精神可能深受其中一种制度逻辑的影响,也可能被动接受另一种制度逻辑。例如,现代中国企业家可能承认市场的个体行动逻辑(寻求利润),同时也接受儒家的义利之辩、天下责任。但是企业家又并非制度逻辑的被动接受者,他们往往通过企业创新和社会创新活动来延伸或重构这些制度逻辑。企业家精神既是一体的,又包含“知”和“行”两个层面。“战略即实践”学派就很关注“知”与“行”之间意义建构与意义赋予的关系,微观实践与宏观意识形态的创建、变革可以是相互建构的(肖建强等,2018)。

企业家精神也可以通过词语、修辞具体地呈现出来(麦克洛斯基,2018),直接影响企业文化与战略决策,并可在实证研究上实现直接测量。例如:马云的“花名”叫风清扬,由此可见他的精神世界深受金庸武侠小说的影响。在《笑傲江湖》中,风清扬是独孤九剑的传人,其最有名的“理论”就是无招胜有招——“要做到出手无招,那才真是踏入了高手的境界……根本无招,如何可破?”。与这个“知”相应的,则是“行”,例如体现在阿里的竞争战略上,就是“真正上乘的剑术,则是能制人而决不能为人所制”。在精神层面,风清扬的隐世独立的境界也深刻地反映在马云的各种特立独行的行为中。

根据这个框架,本文运用比较历史分析方法(comparative historical analysis,CHA),从古代、近代、当代、未来的不同维度进行中外比较,从中考察企业家精神是如何内嵌在制度中的。在古代和近代,企业家的角色、行为、地位深受制度影响( Sun和Zhang,2013)。在当代和未来,企业家将在制度创新中发挥更重要的功能。比较历史分析方法曾广泛地应用于社会和政治科学的研究中,通过将现象放在不同历史切面中加以比较分析,可以提供因果机制的解释,并从历史事件中提炼和建构理论(Mahoney和Rueschemeyer,2003)。比较历史分析这种多维度的分析特别有助于识别不符合现有理论的变异,目前在管理学中也开始得到重视。

本文在世界历史范围内讨论企业家精神,比较历史分析有助于从多个维度探索企业家精神内涵的异同,以及企业家精神如何内嵌在不同的制度中。战略叙事的结构旨在将注意力聚焦在不同的事件模式下,企业家如何与社会制度互动。这样的叙事结构可以发现企业家精神怎样在特定的模式下展开(肖建强等,2018)。麦克洛斯基(2018)认为,对企业家的观念或修辞(rhetoric)的认同实际显示了社会各阶层对企业家的尊重,当大众对市场和创新有了普遍的尊重,工业革命就随之而来,进而推动了现代经济增长与社会变革;Rindova等(2009)更是直接告白,企业家的创业就是解放一切新的可能。承接这些观点,本文大胆地提出:企业家是时代精神的创建者与守望者。

三、企业家精神的历史本文大体遵循祝慈寿对中国古代、近代和现代工业史的研究阶段的划分法,分别从古代、近代、当下和未来四个阶段来对比分析企业家精神的传承和发展。

(一)古代、近代中国企业家精神的发展

《史记•货殖列传》首开为企业家立传的先河。据《史记•货殖列传》记载,春秋时期的计然深通天时影响供求及价格变化的规律,提出“旱则资舟,水则资车”的投资策略。范蠡师从计然,娴熟地把握了“贵出贱取”之道,即所谓“贵上极则反贱,贱下极则反贵。贵出如粪土,贱取如珠玉”。范蠡不仅懂得聚财之道,在十九年中多次积累“千金”财富,他还是一位乐善好施的慈善家。此外,战国时期的白圭同样善于把握市场机会,奉行“人弃我取,人取我与”的经营方法,成为富商巨贾。

然而,从整体上看,古代中国由于长期奉行“重农抑商”政策,商人和企业家形象不佳,处于“四民”的末位。在《琵琶行》《三言二拍》等文艺作品中,“商人重利轻别离”“为富不仁”“无商不奸”成为商人的典型刻画。但余英时在《儒家伦理与商人精神》和《中国近世宗教伦理与商人精神》中则力图为商人正名。他认为宋代新儒学初兴的时候,张载就明确的表示,新儒学立教的对象是所有人,不仅仅是“士”的阶层,而是对“众生”一视同仁。并提出只有“利”于全“民”才是正当得利,这与其“民吾同胞”的用意是一致的。明代儒家学者进一步创建书院和全民讲学,将这种重建新秩序的新儒家理想繁衍到普罗大众,以《大学》为基础,从格致诚正到修齐治平,深刻影响了明清一代商人心怀天下的精神境界。余英时认为,新儒家的这种呼召,与加尔文教派重建“神圣社群”,根据上帝的旨意改造社会的入世努力,其实有相通之处(余英时,2014)。

事实上,到了晚明时期,商人的自我价值意识逐渐觉醒,商人和企业家的社会地位有了显著的上升。儒家义利观也得到了重大革新,以义取利,以利济世,谋求义利合一,这一价值取向成为新的社会思潮。这种“义利合一”的儒家精神也深刻影响了日本近代产业先驱、工商业的精神领袖涩泽荣一。他提出了“士魂商才”概念,极大地激发了日本的企业家精神。

(二)古代、近代国外企业家精神的发展

在罗马帝国时代,一些管家为贵族服务,代为管理海外资产与土地,成为企业家的雏形。例如,《圣经》路加福音16章中帮助主人减免他人债务的管家,代表着早期企业家帮助社区、帮助穷人的管理理念(Dyck,2013)。巴比伦帝国时代,一些神庙公职人员或受俸者阶层管理神庙资产,例如地产、牲畜和作坊,也涉足商业冒险活动。《汉谟拉比法典》(约公元前1750年)支持合伙模式,企业家可以在神灵面前平等承担风险并共享利润。这使商业活动的规模和领域得到了扩大,但这些企业家的地位都不高。例如底比斯法律敌视贸易商,禁止在近 10年从事过市场贸易的人担任公职(Landes等,2012)。

世界历史上的许多宗教对企业家并不友善,例如《古兰经》要求从先知穆罕默德的智慧中汲取经验,而不追求创新。为此,伊斯兰国家在公元后几个世纪虽然有繁盛的国际贸易,但伊斯兰法压制个人建立更大、更持久的商业组织。此外,天主教对商业活动也比较厌恶,许多著名的方济各会传道士将高利贷等同于盗窃,所有的计息贷款均被视为有罪。这种思想也反映在文艺作品中,例如莎士比亚的《威尼斯商人》。在但丁的《神曲》中写道,在地狱中高利贷者与谋杀者、亵渎者和鸡奸者排列在一起。但是,13世纪威尼斯商人马可•波罗口述的东方游记,则激励欧洲的商人和探险家开创了大航海时代。

为企业家精神正名要靠基督教新教的兴起。韦伯在《新教伦理与资本主义精神》中以及托尼在《宗教与资本主义的兴起》中都认为,新教教义影响了现代欧洲资本主义精神。例如加尔文教派的第一条教义就是,只有全知全能的上帝才能决定哪些人有资格成为“上帝选民”。企业家如果能成功地从事某种“天职”,就能成为上帝的选民。

(三)古代、近代企业家精神的中外比较

陈明哲认为“士”最早是在士大夫和卿大夫家担任公职的人,孔子将士和君子连接在一起,称其为“士君子”。“士”需要很高的道德修养,是社会精英的楷模。陈明哲进而认为企业家就是近代的“士”。例如清末状元张謇可称得上“士”的典范,他放弃了状元身份,回到家乡南通,他以实业为“父”,教育为“母”,成为中国第一家股份有限公司大生纱厂的创始人。余英时认为,明清商人是在新儒家与新禅宗合流的影响下入市苦修“敬贯动静”的精神修养。民国时期,大批企业家引进西方的技术与组织模式,大胆创新“国货”产品。同时,很多具备儒家的理念,具备士的操守,造福桑梓与回报社会。晋商群体也提倡儒家的诚信、仁义、忠恕精神,讲究宗法乡谊,在外地通过会馆相互扶持帮靠,提高了晋商的信用。

这种“士”的精神与英国的“绅士资本主义”(gentlemanly capitalism)形成了彼此映衬的标杆。“绅士”既接受进步的观念,又不至于对金钱过分崇拜,他们诚实、庄重、正直、注重声誉。麦克洛斯基(2018)认为,正是在17世纪,商人、机械师、制造商被尊称为“绅士”,有着节制、公正、勇气、仁爱、信念和希望等美德。一旦他们的地位受到尊崇,就使之成为英国产业革命的中坚力量,启动了英国经济的高速增长。这些企业家对经济的影响也引起了近代经济学家的重视,启发了坎蒂隆、萨伊撰写出成为“政治经济学的摇篮”的著作。

四、企业家精神的当下(一)中国企业家的当下精神

20世纪80年代,傻子瓜子创始人年广九、海盐衬衫厂的步鑫生、石家庄造纸厂的马胜利等曾经在改革开放的大潮中被宣传树立为典型。后来虽然经营不善,在竞争中下马,但从制度逻辑的改变看,作为旧规则的挑战者和破坏者,他们的典型作用使文革后的大众改变了对企业家的认知。

企业家精神不仅推动了技术创新,而且促使当代中国企业家重视市场,远离政治,尊重知识产权。例如:任正非在1987年创办华为,作为华为的精神教父,他身上凝聚了专注、自省、简单朴实、自律、艰苦奋斗、坚韧、淡泊名利、危机意识、终身学习等可贵的企业家精神③。

当下中国企业家重视市场、技术和创新,寻找变化和挑战,并对它做出反应,将变化视为机会而加以利用。他们在改革开放的浪潮中将国际经验和中国实际相结合,在全球价值链上不断攀登,在打造平台、创新生态的过程中实现各利益相关者的共同发展。时至今日,兼顾经济目标和社会目标的社会企业也得到发展,社会企业家们创造出与众不同的产品和服务,也改变了人们的价值观。中共中央、国务院2017年9月发布的《关于营造企业家健康成长环境,弘扬优秀企业家精神,更好发挥企业家作用的意见》,更明确地界定了优秀企业家精神的时代内涵:创新发展、敢于担当、专注品质、追求卓越、诚信守约、履行责任、艰苦奋斗、爱国敬业、服务社会。

(二)西方当代企业家精神

在美国,对企业家影响最大的思想家是安•兰德,这位俄裔美国作家在《自私的美德》一书中定义“爱和友谊是个人的、自私的价值,十分复杂:爱是自尊的表达和确证,是对自己的价值体现在他人身上的回应”。她将自私的根源归结到“是人按照自己的判断来行动的权利和需要”(Rand,1964)。这种“理性的自私,合理的自利”与强调自由竞争的资本主义一脉相承,成为自由企业(free enterprise)的精神基础。

她的精神价值主张得到新保守主义者的共鸣。最典型的代表就是从保守的阿肯色小州发展起来的沃尔玛,它一度成为美国发展最快、市值最高的零售企业。解除政府管制的里根专门给沃尔玛创始人山姆•沃顿(Sam Walton)颁发总统奖章。与安•兰德的小说《阿特拉斯的耸肩》(Atlas Shrugged)中表达的企业家精神价值一样,沃尔玛集中体现了美国自由企业的价值主张:个体独立、家庭价值、不要政府干预。

沃尔玛的总部从创业起就一直设在阿肯色州本顿维尔(Bentonville)。人们不免会产生疑问:这个目前才4.7万人的小镇如何能吸引沃尔玛全球扩张所需要的高端人才?Moreton(2009)认为,沃尔玛的企业精神中倡导家庭价值、仆人式领导(servant leadership),与铁锈带的新保守主义价值观一致。以基督的言传身教为基础的仆人式领导倡导领导者以身作则,以服侍来领导,鼓励合作、信任、聆听和权力道德。应用这些原则,山姆•沃顿成为与员工分享利润的先锋。他称员工为合伙人(associate),而不是雇员(employee),公司高管基本上是从基层升上来的。而且,基督教保守主义并不妨碍对先进技术持开放的态度,沃尔玛是零售业中最早应用数据库进行采购管理、品类管理、物流配送的。正是这些因素使沃尔玛成长为全球零售业的领袖。

沿袭韦伯的创见,美国企业家精神传承了基督教入世“做盐做光”的理念。贝勒大学通过Gallup对2 556个样本的调查发现,美国的企业家群体与其他群体相比,在宗教信仰上并没有显著差异,但企业家每天都会虔诚祷告的占34%,而非企业家只有27%;同时,企业家也更相信上帝会回应他们的祷告(Dougherty等,2013)。有趣的是,美国铁锈带奥克拉荷马大学、德州基督大学、贝勒大学、密苏里大学堪萨斯城分校等很早就设立了创业中心,最早在全球支持创业研究与教学的考夫曼中心也是在堪萨斯城。而其他州的大学则很多到最近十年才开始跟随设置创业中心。追求个人价值、入世服务的精神也体现在《美国企业家宣言》上:“我要自由地思考和行动。我要纵情于我创造的价值。终有一天,我会面带自豪,向世界宣告:‘在上帝的帮助下,我做到了!’”④

在当下的西方大多数国家中,企业家精神均得到了不同程度的支持与弘扬。例如,以色列在战后的立国与崛起,一个重要的原因是得益于以色列繁盛的科技创业家群体。在这个“创业的国度”,以色列的年轻人既受到战场上的生死训练,也能到全球挖掘各种机会,民主国家完善的法律和没有等级的文化,加上各种社会资本,都提高了以色列企业家的成功概率。相比之下,在许多发展中国家,众多企业家只能在非正式经济(informal economy)中艰难求生。为此,世界银行每年发布《全球营商环境报告》,鼓励各国政府为企业家创造更加便利的环境。

(三)中西企业家精神的一个对比

《美国企业家宣言》以梦想、创造、冒险、成功等为核心,反映了美国企业家不安于现状、挑战自我、创造价值的人生追求。以乔布斯、马斯克为代表,美国企业家往往对人类社会的创新和科技发展有着敏锐的认知,善于创新商业模式,系统地推动变革。彼得•德鲁克(2007)也倡导企业家最主要的任务是做与众不同的事,而不是把已经做过的事做得更好。对比之下,中国企业家也发布了23条宣言,以科学经营、创新发展、回报社会为核心,反映了中国企业与时俱进、创造价值、造福社会的人生理想⑤。

在一个企业家访谈中,本文作者发现了中国企业家与美国企业家的不同点,就是在面对复杂的制度变迁情境时的务实精神。制度有很多不同的维度,在改革中,当制度的不同维度没有以相同的速度推进时,制度演化中就会出现内部摩擦和冲突。这种制度的复杂性和脆弱性(Shi等,2017)的最直接体现就是产权体制变革。成功的企业家如联想的柳传志、TCL的李东生等都采取了谨慎务实的改制方法,在国有资产保值增值的前提下,通过超额利润、政府奖励、管理团队与员工参与、股权定向增发、引进社会资本等方式,小心翼翼地将企业的国有成分与私营成分加以平衡和分立,与政府保持“臂长(arm’s length)距离”(孙黎,2010),企业也得到了迅速的发展。另一些企业家的过于高调的做法,例如顾雏军对科龙电器、亚星客车、ST襄轴的购并,则被郎咸平攻击为鲸吞国有财富。

为了对应制度变迁的复杂性,中国企业家高度依赖个人关系网络以及在网络中建立的信任关系。企业家在这些网络关系中发展出合作的商业规范,如对合约的守信、反对“流氓”行为、解决企业间的冲突等,生成自下而上的合作制度,使民营经济能在旧制度的夹缝中发展,形成新的产业集群。企业家的务实精神在个人网络的发展中起着重要的作用。例如,林耀华在《金翼》中描绘的一位福建商人、家族领袖黄东林,他必须以威权和智慧平衡社会关系网络:“我们日常交往的圈子就好比一个由竹竿构成的保持微妙平衡的网络,用橡皮带紧紧地绑在一起。当用力地拉动其中一条带子以致断裂时,整个网络就会混乱崩溃。每一根紧紧相连的竹竿就好比生活中与我们相关的每一个人,将其中任何一根完全抽离,我们都会混乱、痛苦,直至崩溃。”

企业家的各种矛盾形象在电影中得到了淋漓尽致的展现。例如,美国经典电影《公民凯恩》(1941)展现了一位报业大亨的人生历程;《华尔街》(1987)和《门口的野蛮人》(1993)反映了20世纪80年代购并大潮中人性的贪婪。近年来,美国电影中的企业家形象逐渐趋于正面,例如《硅谷传奇》(反映微软、苹果的早期创业过程)、《乔布斯》、《社交网络》(描绘Facebook的校园创业过程)、《飞行家》(描绘休斯的创业历程)、《创始人》(描写麦当劳的创业过程)以及真人秀《创智赢家》等。与此同时,中国电影《中国合伙人》、纪录片《公司的力量》也在宣扬梦想的力量,展现了企业家百折不挠的进取精神。美国前联储局主席格林斯潘和《经济学人》前主编伍德里奇在《美国资本主义历史》一书中,也将企业家不断进行“创造性破坏”作为美国历史的推手(Greenspan和Wooldridge,2018)。

五、企业家精神的未来穆罕默德•尤努斯开创了格莱珉银行,专门为穷人提供小微贷款,提高妇女的社会地位,因此获得了2006年的诺贝尔和平奖。这一小微贷款的商业模式得到世界银行的重视,广泛传播。这种社会创业解决全球的贫困难题,“授人以渔”,为弱势群体赋能,注重可持续发展,代表着新一代的社会企业家的崛起,我们将这种新精神视为开启未来的部分。这种由企业家引领的包容性增长,对人类福祉的影响可能远远大于改善资源配置效率或资源累积带来的效果(Stiglitz和Greenwald,2015)。在这里,企业家需要创建更有效的学习和创新模式,也就是赋能。

与西方包容性增长理念可以对话的是中国的“天下”理念。“天下”体现了士的强烈历史使命感:孟子说:“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?”(《孟子•公孙丑下》)。“风声、雨声、读书声,声声入耳;家事、国事、天下事,事事关心”“天下兴亡,匹夫有责”。赵汀阳则在当代政治语境下对“天下”概念进行了重新定义和阐释。

“天下”概念与无外紧密连接。《公羊传•隐公元年》说:“王者无外”;汉代蔡邕《独断》中说:“天子无外,以天下为家”。赵汀阳(2009)为此定义:“天下无外意味着一种世界性尺度,意味着不存在任何歧视性或拒绝性原则来否定任何人参与天下公共事务的权利,天下的执政权利和文化自主权利对世界上任何民族开放。以天下作为世界理念,由此推想一个作为万民公器的世界制度,这在哲学上是独一无二的。”“天下”也可以成为企业家精神的一部分,不仅体现为天下英才尽为我用、天下资源莫非我归的国际视野,也体现为“兼济”各种利益相关者间的冲突,尤其是照顾弱势的利益相关者(如穷人、少数民族、濒临灭绝的动物),在不断的交互中找到共济之道、相安之所。这种无外精神甚至可能反映在电影《阿凡达》中人类与潘多拉(Pandora)上的外星文明和平共处。

什么样的思想可以与西方可持续性发展理念对话?我们推崇中国古典中的“生生不息”理念(罗肖依和孙黎,2019)。《周易•系辞上》定义“日新之谓盛德,生生之谓易”;宋代周敦颐《太极图说》解释为“二气交感,化生万物,万物生生而变化无穷焉”。方东美在《哲学三慧》中解释生生之德的奥妙:乾元大生与坤元广生,代表宇宙万物生生不已、人类自强不息与厚德载物,可以合天地之心、配天地之德、宏天下之博、含天下之约。这一境界远超西方可持续性发展、三重底线等原则,可以作为中国企业家追求的至善境界。例如:阿拉善SEE生态协会、WWF(世界自然基金会)、山水自然保护中心和中国企业家俱乐部2009年在丹麦首都哥本哈根举行“愿景与行动——中国商界气候变化国际论坛”,并发表宣言。⑥宣言中承诺:“将积极响应和配合中国政府环境保护的国际承诺……努力探索与自然和谐的低碳经济的增长方式,使企业成为认真承担经济增长、生态保护和社会发展的责任的企业公民。”这一积极履行企业的社会责任的宣言,代表中国企业家精神开启未来的部分:以天下之理想,为子孙后代着想,实现地球的生生不息。

表1对上述古代、近代、当下和未来的中西企业家精神的异同进行了总结。

| 中国(知—行) | 西方(知—行) | |

| 古代 | •社会地位低下

•新儒学推动,士魂商才 |

•社会地位不高

•遭受宗教排斥 |

| 近代 | •社会地位提升

•学习西方,大胆创新 •兴办实业,回馈乡梓 |

•社会地位提升,新教伦理支持

•重声誉,绅士精神 •推动产业革命 |

| 当下 | •重视市场竞争和知识产权

•与政府保持“臂长距离” •以务实精神面对制度变革 •勇于创新,善于总结 |

•追求个人主义价值,服务社区

•重视竞争,减少政府干预 •创新商业模式,推动社会变革 •不断进取,挑战自我 |

| 未来 | •兼济天下

•为弱势群体赋能 •生生不息 |

•包容性增长,关注金字塔底层

•关注各个利益相关者 •可持续发展 |

自英国开始的第一次产业革命极大地创新了人类生产合作的手段和形式,企业家广泛使用蒸汽机作为动力机,催生了大规模的工厂和大规模的产业组织,在人类历史上第一次形成了可以与政府组织相媲美的经济实体。西方发达社会更在这一基础上形成政府—产业组织—社会组织三支力量,而企业家与社会企业家在后两支力量中扮演了最积极的领导力量,使社会实现了由自然国家向权利开放秩序(open access)的转型(North等,2009)。本文基于这个大趋势的背景,提出了企业家精神如何与时代精神结合的两个命题。

(一)企业家是时代精神的创建者

这个时代最激动人心的部分就是技术引领创新,让人类有机会突破各种限制,企业家在其中的作用是推动技术在各个领域的应用,例如持续创业家马斯克在大学时代就思考“什么最能影响人类的未来?”他想出的答案是“互联网、可持续能源、太空探索与多星球扩张、人工智能、人类基因密码重新编程”,为此,他放弃攻读博士,投身创业。

但是新技术在改变人类生产、分配和消费模式的同时也会带来各种挑战,例如如何融合技术、如何解决社会加速的不平等、如何应对新技术的伦理问题,这些都需要企业家接受新技术带来的挑战,领导快速科技创新所导致的社会变革和全球经济秩序变化,从而给人类社会带来更大的福祉。而更大的挑战则是,企业家如何推动权利开放秩序的转型,推动市场建设,从而给更多的人赋能,让更多的人自由地参与竞争合作,使物品和个人在空间和时间上实现更自由的流动,以便实现包容性增长(North等,2009;Stiglitz和Greenwald,2015)。

从历史上看,企业与非政府组织的崛起对现代文明的发展起到了决定性的作用。社会学家 Coleman 指出:“是法人行动者(corporate actors),是组织机构(organization),将个人的能量调动了出来,并将这种能量用于实现法人团体的目的,他们在现代社会的社会结构中扮演着主要角色”(Coleman,1974)。诺斯等人也指出,企业家在现代社会权利开放模式下,参与创建“存在着大量组织的、丰富而充满活力的公民社会”。而在自然国家向权利开放社会转型过程中,非人际关系化的“内部精英安排”(intra-elite arrangements)非常关键:一个门槛条件,就是“精英们将他们个人的特权转型为非人际关系化的权利。所有精英都获得了设立组织的权利,不论是政治组织、经济组织还是社会组织。此时,将支配联盟凝聚在一起的逻辑,不再是通过特权来设立租金的自然国家的逻辑,而是转变为通过‘进入’而使租金消散的权利开放逻辑。精英集团发现,权利开放得越多,对他们来说越有利可图,他们同时也希望自己的权利得到保障”(North等,2009)。全球相互关联和高速信息交换创造了世界文化和对人性的象征性建构的全新理解。

中国人的“天下”情怀与此是相通的。《道德经》中的哲学思想就是“人法地、地法天、天法道、道法自然”。赵汀阳(2009)指出:“人所以为万物之灵,不在于勇于僭越,不在于以自身尺度为万物立法,而在于能够弃我从物,在于能超出自身尺度的局限而以万物为尺度,因此能分享天地之道。”余英时(2004)也认为:“以天下为己任”是新儒家所吁求的入市苦行的“先觉”。就是说企业家如果能与政治精英一道,突破自身的尺度,拥抱权利开放的现代秩序,社会系统就有可能保持各种利益的平衡,政治、经济、文化、社会和技术系统的激励就能相互包容,暴力、不平等就有可能消除,实现天下一家的理想。

总体而言,在创新引领发展的时代,企业家精神推动开创世界新秩序,除了获得经济回报,企业家开始关注包容性——让更多的人参与全球价值链,实现互利共赢,拥抱一个平等、开放的地球。

(二)企业家是时代精神的守望者

哈耶克在《真伪个人主义》中指出:“如果我们得出的结论仅仅认为,个人主义的秩序必须以抽象原则的实施为基础,而不得以具体命令的实施为基础,那么这依旧没有解决我们所需要的一般性原则究竟是何者原则的问题。个人主义秩序虽说把强制性权力的运用主要限制在一种方式上,但它还是在设计一套最有效的规则方面为人的独创性留下了几乎无限广泛的领域。”也就是说,规则、规范与信念对企业家从“分立的知识”到天下福祉的建设过程中非常重要。公平、公正的市场秩序是企业家必须时刻守望的,这种对市场自发秩序的守望,也体现在《易经》的这一表述中:“利者,义之和也。”⑦此外,上文中沃尔玛企业精神的案例也表明,企业家对传统文化中优秀价值的守望,可以成为企业的文化价值,进一步影响消费者、员工以及产业同行(Moreton,2009)。对中国企业家而言,这种精神守望也是实现知行合一的基础。

马克思在分析资本家与劳动者之间的对立和矛盾时,没有预料到他以后的历史中“不需要与资本联系”的企业家会崛起(Taymans,1951),并在中国演绎出不同的道路。他今天如果继续活着,可能会把“人的解放”的重任放到企业家肩上(Block,2018)。马克思承认私有制在18世纪对社会推动和生产力发展起了很大的作用,认为私有制对个人的发展、对人的自由非常重要。史傅德认为:“马克思并没有只说要消灭私有制,而是说私有制有一天会超越自己,自己否定自己。而且私有制超越到一定程度,会否定国家,而不是说通过国家干预来消灭私有制”⑧。从超越国家权力的意义上说,文明演化来自企业家精神在社会中不断得到释放,17—18世纪企业家精神达到突破的临界点,最先推崇、保护企业家的英国和美国成为产业革命的领导者。我们可以大胆预测,在未来社会,国家的作用可能会退后,透明竞争规则的制定者和守候者的权力可能会让位给各种包容性组织,例如国际贸易组织与各种国际联盟,从而让企业家在全球化时代能真正成为社会福祉的创造者与人类文明的推动者⑨。在这个层面上,或许能真正达到马克思的理想:“任何一种解放都是把人的世界和人的关系还给人自己”,解放将成为企业家精神的核心(Rindova等,2009)。

七、企业家精神的研究机会对企业家精神的研究,目前国内国外都非常缺乏,而且缺乏国际比较的视野。例如,企业家精神是一个个体的概念,还是一个集体的概念?奥地利学派有着很强的个人主义传统(安•兰德也继承了这一信念),哈耶克说“真个人主义是唯一一种旨在阐明自发社会产物的形成现象并使之得到人们理解的理论”。熊彼特也是运用“方法论个人主义”。这个视角与中国企业家的传统视角差别很大。例如,历史学家陈锦华认为:“在西方的组织中,成员之间遵循明确规则和秩序,且有固定的边界,与此不同,中国的组织由关系错综复杂的个人组成,而且他们之间的关系是非连续性的,因为他们以每个人同其他人之间的关系为中心,关系的边界既灵活多变又模糊不清”(Chan,2010)。从本质上看,企业家精神是各种矛盾的结合体,既要呼唤创新,也要务实落地;既有信仰上的出世,也有修炼上的入世;既有天下的博大情怀,也有治理亲近关系网络的腾挪;既有内圣修炼,也有外王驾驭;既能关爱众生,又能积极竞争;既能引领制度、技术、组织的变革,又能守望社会、文化中的传统价值。未来研究可以从阴阳悖论的角度进一步探索。

另一个有趣的课题是:企业家精神在不同的制度下如何彰显?这里列举一些研究成果:在肯尼亚和印度尼西亚,企业家精神可以帮助克服制度虚无(Neubert等,2017);在东亚华人青年中,企业家精神表现出很大的差异(Ang和Hong,2000);中国企业家与四个东亚国家、夏威夷的企业家精神上有很大差异,这种差异可以回溯到本土文化价值上(Morris和Schindehutte,2005)。微观方面,则有工作中的信仰(灵性)(spirituality at work)学派(Ashmos和Duchon,2000),这一理论学派结合人类发展、艺术超越和精神心理学,认为人的价值观与精神融入工作场所后,可以大大提高个人的幸福感和创造力、组织和谐以及长期的商业成功。精神与信仰也会极大地影响领导力与追随力(Tourish和Tourish,2010)。从这个学派出发,Kauanui等(2010)提出一个分析企业家动机的框架。

对企业家精神的定量研究方法也非常稀缺,我们找到的一例企业家精神的测量来自Neubert等(2017)。⑩这些西方的量表应用到中国企业家身上可能需要做情境化的改造,让其更符合文化、宗教、观念和传统,但也指引了一些令人振奋的研究新机会。例如,如何测量中国企业家的“天下”精神、务实态度、政商关系?这个精神量表里是否又包含一些子概念或子指标?这些不同侧面的子概念彼此相互融洽,抑或相互矛盾,从而体现一种阴阳的张力(例如任正非的灰度思维)?量表的发展可以参考Zhang等(2015)提出的悖论领导力研究。另外,宏观方面的研究机会就更多了。例如,企业家精神如何在行业协会中体现与传播?如何创新与守望?如何影响创业集群和创业生态系统?这里一个挑战是,中国企业家精神是否在区域上受传统价值、商帮文化的影响而有很大的差异?同时,这种对企业家的尊重又如何引领区域经济、创业文化的发展?企业家精神与道德、价值观、情怀、信念是什么关系?这里面方法论上的挑战也很大。例如,如何处理内生性的影响?如何运用现在新兴的微观基础理论(microfoundations)体现不同层次、区域与个体的交互影响?

此外,本文的比较历史分析中也有一些限制,例如我们没有将政府专门单列出来,而是把它归到“资源环境”部分,政府可能通过资源流的控制和机会结构的设计,影响企业家的动机和行为,企业家也可以借助政府关系,影响政策,获取资源。企业家如何处理政商关系是一个复杂课题,这里不赘述。我们也没有足够篇幅讨论其他理论,例如,基于目前西方管理理论中流行的身份理论,企业家身份如何与企业家精神相互作用进而影响企业家的行为?总而言之,从历史的进程看,企业家创造、掌控资源的能力越来越强(参见图1的右上角),所承担的解放任务也更高(Rindova 等,2009),社会也越来越期许企业家的道德情操与精神抱负,这使传承自奥地利学派的企业家精神研究变成一个全球重点课题。

八、结 论本文运用制度逻辑理论构造企业家精神的知—行框架,在历史比较分析的指引下,提炼了中外企业家精神在古代、近代、当下和未来的异同。从历史上看,中外企业家都经历了从社会地位低下的商人到成为经济社会发展的主力军的变迁;在各种制度的支持下,企业家创造、掌控资源的能力越来越强,所担当的社会责任也越来越高。为此,本文提出了两个重要命题:企业家是时代精神的创建者,需要在知与行的交互中保持阴阳悖论的创新张力,不断调整与中和经济回报和社会收益,鼓励包容与关怀,实现“兼济天下”的理想;同时,企业家也是时代精神的守望者,秉持“利者,义之和”的传统,守望公平、公正的市场自发秩序,从而为整个社会福祉与生生不息做出重要贡献。

① 作者注:本文的早期版本标题为《求索企业家的时代精神》,是《外国经济与管理》“新时代企业家精神论坛”的靶子论文,随后在上海大学报告(“上海管理论坛”第313期)。作者感谢宋澄宇的点题,李平、井润田、任兵、周建、罗家德、姚小涛、李卫宁、杜运周、谢永珍、罗肖依、于晓宇、齐卿、邹海亮、王家宝、赵红丹、吕怀立、赵晓敏、杜颖洁、马亮、厉杰、Bruno Dyck、各位论坛参与者以及两位评审员在本文写作、报告过程中的帮助、讨论与建议。作者文责自负。

② 坎蒂隆广泛描述了矿山主、剧院老板、建筑物所有者、各种商人,包括工匠、面包师、屠夫、木匠等各类企业家(entrepreneur)的活动及其在经济中的重要性。

③ 余胜海:《独家解读:任正非成就华为的九大精神品质》,2017-08-08,搜狐科技频道,http://www.sohu.com/a/163099210_99970508。

④ 最初发表在This Week Magazine(《本周杂志》),后来又被发表在1952年10月《读者文摘》杂志,https://baike.baidu.com/item/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%AE%B6%E5%AE%A3%E8%A8%80。

⑤ 中国企业家宣言:https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%AE%B6%E5%AE%A3%E8%A8%80;天则中国企业家研究中心第八期主题沙龙暨“中国企业家伦理宣言”:http://unirule.cloud/index.php?c=article&id=3257。

⑥ 万科集团董事长王石、万通集团董事长冯仑等中国企业家在论坛上代表二百余名中国企业家发表了“我们的希望与承诺——中国企业界哥本哈根宣言”,http://www.wwfchina.org/pressdetail.php?id=965。企业家们承诺了具体的行动,包括设立企业气候变化战略长期指导企业发展方向;在减少生产和商务活动中的碳足迹方面进行努力和尝试;积极参与国际国内各种与企业和产品减排相关的活动;积极推动企业设立具体的企业绝对或相对减排目标;以及尽力支持并参与气候变化减缓和适应活动,积极履行企业的社会责任。

⑦ 一个具体的例子,可以是行业自律与行业公约的产生,例如2006年的《佛山陶瓷行业知识产权自律公约》是企业家们自发组织的规范制度,提出对盗窃知识产权者的市场禁入,解决知识产权纠纷问题。参见符正平、常路:《企业集群环境下专利保护的制度选择》;张曙光主编 :《中国制度变迁的案例研究(广东卷)》(第6集),中国财政经济出版社,2005年。

⑧ 马国川(2018):“史博德:马克思本人成了一个反马克思主义者”,文章来源:财经网,http://www.sohu.com/a/219873719_534679。

⑨ 作者感谢与宋澄宇的讨论。这是他的观点:“如果英雄史观可以部分解释历史的话,早期人类的进程可以说是由政治英雄和宗教英雄推动的。这时的英雄史观的基础是‘零和对抗’,他们构筑了金字塔形社会,造成了历史的‘长久的徘徊’,但是无力将人类带入网络社会。创业家则是市场网络社会的英雄。他们不仅有进取心,而且将文明背后的话语逻辑由‘零和对抗’置换为‘生生不息’。创业家作为新的时代英雄,是一个日益扩展的群体,他们致力于解构各种金字塔社会边界,创造生生不息的去中心化秩序,不断为市场网络社会灌注活力。他们建构的开放秩序,不可避免地与旧时代的政治英雄致力于维护的金字塔秩序(以国家为典型)产生冲突。”人类学家凯利 (2018)从人类历史的五次大进化也支持这一观点。

⑩ 他们的量表包括两部分:一部分是衡量信仰(例如与上帝的亲密感)和这种关系的重要性(纵向):1. 我真正意识到上帝(或真主)在引导我;2. 我感觉上帝在我与他人的关系中存在;3. 我的生活充满了意义与目的;4. 我经常与其他人谈论我的信仰;5. 我寻求机会帮助我在灵性上成长。该量表还包括衡量对他人的利他主义程度(横向):1. 我觉得对减轻世界上痛苦和苦难负有深刻责任;2. 我在宗教问题和个人创伤上帮助他人;3. 我关心减少我国和全世界的贫困;4. 我尝试将我的信仰在政治和社会问题中得到应用;5.我给出很大一部分时间和金钱帮助别人。

| [1] | 彼得•德鲁克著, 蔡文燕译. 创新与企业家精神[M]. 北京: 机械工业出版社, 2007. |

| [2] | 迪尔德丽•N. 麦克洛斯基著, 沈路, 陈舒扬, 孙一梁译. 企业家的尊严——为什么经济学无法解释现代世界[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2018. |

| [3] | 杜运周, 尤树洋. 制度逻辑与制度多元性研究前沿探析与未来研究展望[J]. 外国经济与管理, 2013(12): 2–10, 30. |

| [4] | 罗肖依, 孙黎. 生生不息: 破解绩效导向的悖论[J]. 外国经济与管理, 2019(5): 128–140. |

| [5] | 孙黎. 保持" 臂距原则”[J]. 中欧商业评论, 2010(10): 71–74. |

| [6] | 肖建强, 孙黎, 罗肖依. " 战略即实践”学派述评——兼与" 知行合一”观对话[J]. 外国经济与管理, 2018(3): 3–19. |

| [7] | 余英时. 儒家伦理与商人精神[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2004. |

| [8] | 余英时. 中国近世宗教伦理与商人精神[M]. 北京: 九州出版社, 2014. |

| [9] | 赵汀阳. 坏世界研究: 作为第一哲学的政治哲学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2009. |

| [10] | Ang S H, Hong D G P. Entrepreneurial spirit among East Asian Chinese[J]. Thunderbird International Business Review, 2000, 42(3): 285–309. |

| [11] | Ashmos D P, Duchon D. Spirituality at work: A conceptualization and measure[J]. Journal of Management Inquiry, 2000, 9(2): 134–145. |

| [12] | Block D. What would Karl say? The entrepreneur as ideal (and cool) citizen in 21st century societies[J]. Language Sciences, 2018, 70: 16–25. |

| [13] | Brown C, Thornton M. How entrepreneurship theory created economics[J]. Quarterly Journal of Austrian Economics, 2013, 16(4): 401–419. |

| [14] | Cantillon R. Essai sur la nature du commerce en général[M]. Paris: Institut National D'études Démographiques, 1755. |

| [15] | Chan W K K. Chinese entrepreneurship since its late imperial period[A]. Landes D S, Mokyr J, Baumol W J. The invention of enterprise: Entrepreneurship from ancient mesopotamia to modern times[M]. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010. |

| [16] | Dougherty K D, Griebel J, Neubert M J, et al. A religious profile of American entrepreneurs[J]. Journal for the Scientific Study of Religion, 2013, 52(2): 401–409. |

| [17] | Dyck B. Management and the Gospel: Luke’s radical message for the first and twenty-first centuries[M]. New York: Palgrave Macmillan, 2013. |

| [18] | Foss N J, Klein P G. Entrepreneurship and the economic theory of the firm: Any gains from trade?[A]. Alvarez S A, Agarwal R, Sorenson O. Handbook of entrepreneurship research: Interdisciplinary perspectives[M]. Boston, MA: Springer, 2005. |

| [19] | Greenspan A, Wooldridge A. Capitalism in America: A history[M]. New York: Penguin, 2018. |

| [20] | Hayek F A. The fatal conceit: The errors of socialism[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1990. |

| [21] | Hayek F A. Socialism and war: Essays, documents, reviews: The collected works of F. A. Hayek[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1997. |

| [22] | Kauanui S K, Thomas K D, Rubens A, et al. Entrepreneurship and spirituality: A comparative analysis of entrepreneurs’ motivation[J]. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 2010, 23(4): 621–635. |

| [23] | Kirzner I M. The meaning of market process: Essays in the development of modern Austrian economics[M]. New York: Routledge, 1992. |

| [24] | Klein P G. Opportunity discovery, entrepreneurial action, and economic organization[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2008, 2(3): 175–190. |

| [25] | Knight F H. Risk, uncertainty and profit[M]. New York: Houghton Mifflin Company, 1921. |

| [26] | Landes D S, Mokyr J, Baumol W J. The invention of enterprise: Entrepreneurship from ancient mesopotamia to modern times[M]. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012. |

| [27] | Mahoney J, Rueschemeyer D. Comparative historical analysis in the social sciences[M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. |

| [28] | Mises L. Human action: A treatise on economics[M]. New Haven, CT: Yale University, 1949. |

| [29] | Moreton B. To serve God and Wal-Mart: The making of Christian free enterprise[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009. |

| [30] | Morris M, Schindehutte M. Entrepreneurial values and the ethnic enterprise: An examination of six subcultures[J]. Journal of Small Business Management, 2005, 43(4): 453–479. |

| [31] | Neubert M J, Bradley S W, Ardianti R, et al. The role of spiritual capital in innovation and performance: Evidence from developing economies[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2017, 41(4): 621–640. |

| [32] | North D C, Wallis J J, Weingast B R. Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history[M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009. |

| [33] | Rand A. The virtue of selfishness[M]. New York: Penguin, 1964. |

| [34] | Rindova V, Barry D, Ketchen D J. Entrepreneuring as emancipation[J]. Academy of Management Review, 2009, 34(3): 477–491. |

| [35] | Schumpeter J A. The creative response in economic history[J]. The Journal of Economic History, 1947, 7(2): 149–159. |

| [36] | Shi W L, Sun S L, Yan D Y, et al. Institutional fragility and outward foreign direct investment from China[J]. Journal of International Business Studies, 2017, 48(4): 452–476. |

| [37] | Stiglitz J E, Greenwald B C. Creating a learning society: A new approach to growth, development, and social progress[M]. New York: Columbia University Press, 2015. |

| [38] | Sun S L, Zhang Y L. Corporate governance and organizational survival under punctuational change: The case of China’s burgeoning banking industry, 1897-1927[J]. Nankai Business Review International, 2013, 4(4): 268–289. |

| [39] | Taymans A C. Marx's theory of the entrepreneur[J]. American Journal of Economics and Sociology, 1951, 11(1): 75–90. |

| [40] | Tourish D, Tourish N. Spirituality at work, and its implications for leadership and followership: A post-structuralist perspective[J]. Leadership, 2010, 6(2): 207–224. |

| [41] | Thornton P H, Ocasio W, Lounsbury M. The institutional logics perspective: A new approach to culture, structure, and process[M]. Oxford: Oxford University Press, 2012. |

| [42] | Zhang Y, Waldman D A, Han Y L, et al. Paradoxical leader behaviors in people management: Antecedents and consequences[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(2): 538–566. |

,

,