2019第41卷第9期

2.清华大学 经济管理学院,北京 100084

2.School of Economics and Management, Tsinghua University of China, Beijing, 100084, China

没有感恩就没有真正的美德。——卢梭

感恩不仅是最大的美德,还是所有美德之源。——西塞罗

复杂的工作环境和激烈的职场竞争给员工带来压力,不仅对职业健康产生威胁,而且会引发不道德的行为,导致人际关系或劳资关系紧张,感恩是解决这些问题的有效手段。企业家感恩能有效提升其自身动力、信心和幸福感,缓解压力,同时有助于改善企业绩效(梁巧转等,2013;彭泗清等,2014;徐淑英等,2012),员工在工作场所的感恩体验也能有效地缓解其工作压力。因此,企业可以通过感恩干预措施对员工施加影响,比如领导公开表达对员工、顾客以及合作伙伴的感激(Do,2016;Fehr等,2017)。随着积极心理学的兴起,感恩逐渐成为心理学和组织管理研究的热门话题(Ashkanasy等,2017)。

宗教学、哲学、社会学和心理学等学科对感恩进行了广泛探讨。例如,基督教、犹太教和佛教等教义倡导感恩思想,借以抚慰人心(Roberts,2004);儒家和道家的“仁爱”、“天人合一”等哲学思想引导人们敬畏和感恩(徐春,2014);社会学研究表明,感恩能够帮助群体提升凝聚力并获得竞争优势(Simpson等,2018);心理学研究也发现,感恩对生活满意度、心理健康、人际关系和谐以及亲社会行为都有积极影响(Emmons和McCullough,2003;Wood等,2010)。管理学研究者发现,与组织认同等变量相比,感恩对员工的工作满意度、助人行为和亲社会行为有更强的预测作用,对员工人际关系和谐、复原力、幸福感也具有独特的预测作用(Lambert等,2010;Lee等,2018;McCullough等,2001)。然而,与其他研究领域相比,对工作场所感恩现象的研究仍十分欠缺。

工作场所具有特定的情境意义和作用,感恩在社会互动中的研究结论不一定能直接应用于工作场所(Do,2016;Fehr等,2017)。比如,在职业规范和职场规则的约束下,员工在工作或组织中的思维方式和行为表现不同于日常生活。鉴于此,本文以“gratitude workplace”“gratitude employee”“感恩”“感戴”等为检索词在Web of Science、Springer、Wiley、Google Scholar和CNKI等中英文数据库中对相关文献进行检索,并对20本中外管理学核心期刊进行补充检索(如Academy of Management Review、Journal of Applied Psychology、Journal of Business Ethics和《管理世界》《管理学报》《外国经济与管理》等),力求对工作场所感恩研究进行充分回顾。通过对相关文献的回顾与梳理,本文着重回答以下三方面问题:(1)在工作场所中,如何对感恩进行界定并进行研究设计?(2)特质感恩的结果是什么?(3)状态感恩的影响因素与结果是什么?通过对上述问题的回答,本文试图更全面地把握感恩在管理学研究中的不同视角及内涵,了解感恩的研究设计及测量工具;进一步掌握管理学中感恩实证研究的主要内容和研究趋势,从而推进工作场所的感恩研究,激发管理者对工作场所感恩现象的关注。

二、感恩的概念内涵不同的人文和社会学科从不同视角界定了感恩的内涵。本部分重点归纳管理学中感恩的含义,同时辨析感恩与一些相关概念的区别和联系。

(一)不同学科视角下的感恩

不同学科对感恩的界定存在差异。哲学和宗教学将感恩定义为美德(Roberts,2004;Schimmel,2004),社会学将感恩视为社会体验、人际互动过程和正式制度的补充(Simpson等,2018),心理学则从情感特质和情感状态两方面对感恩进行界定(Emmons和McCullough,2003)(参见表1)。总体来说,感恩是个体的积极心理过程,源于积极的社会互动并有助于群体和谐。

| 学科 | 视角 | 界定 | |

| 哲学/宗教学 | 美德 | 感恩是个体应具备的公民美德、道德美德和宗教美德。作为公民美德,感恩有助润滑社会关系,保持社会顺利运作;作为道德美德,感恩是一种体验和表达感激的能力;作为宗教美德,感恩强调对上帝和生活恩赐的感激(Roberts,2004;Do,2016) | |

| 社会学 | 社会体验,人际互动过程,正式制度的补充 | 感恩是从社会互动及社会结构中浮现出的社会现象,是个体文明和礼貌的表现,能够在社会正式规则外保证互惠原则的运行和实现(McCullough等,2001) | |

| 心理学 | 情感特质 | 感恩倾向是个体从他人给予的恩惠中获益而产生感激之情的稳定倾向(McCullough等,2002) | |

| 情感状态 | 心境 | 个体在一段时间内怀有感激之情的心理状态(McCullough等,2004) | |

| 情绪 | 个体将为自身带来利益的积极事件归因于他人而产生的集中、短暂、强烈的情感(McCullough等,2004) | ||

| 组织行为学 | 持续性感恩 | 在特定情境下产生感恩之情的稳定倾向(Fehr,2017) | |

| 集体感恩 | 组织内所有成员均会在特定情境下产生感激之情的倾向(Fehr,2017) | ||

| 工作态度 | 员工从工作中获益后,对工作怀有持久、稳定的积极情感评价(Do,2016) | ||

| 资料来源:根据相关文献整理。 | |||

(二)管理学中的感恩概念

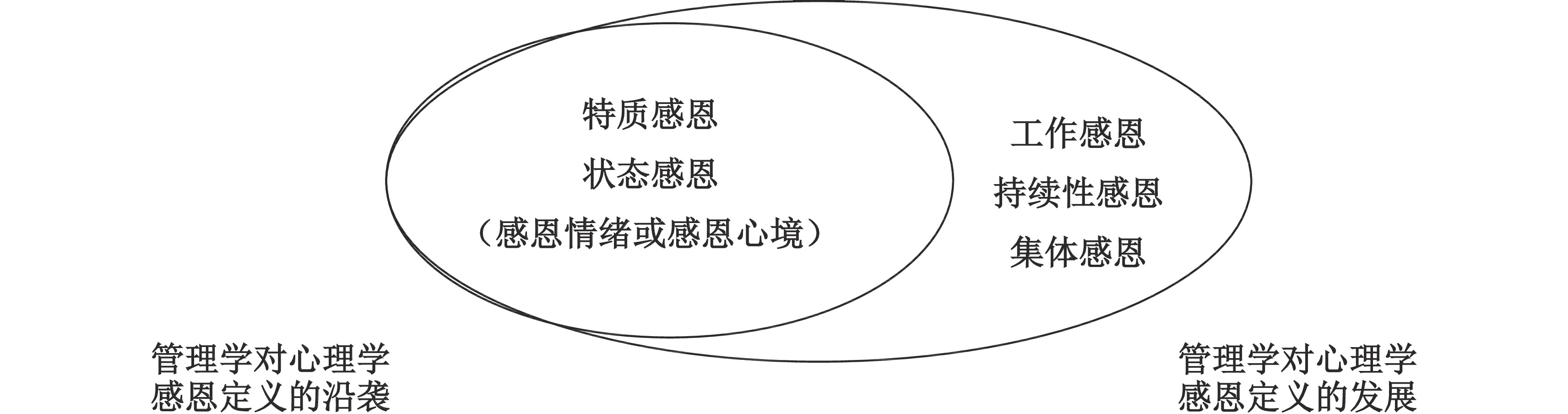

组织行为研究发端于心理学,现有研究一方面遵从心理学的研究成果对感恩进行界定,另一方面在工作领域对感恩的概念进行拓展。在感恩的界定方面,管理学沿袭并发展了心理学的研究(参见图1)。

|

| 图 1 管理学研究中的感恩 |

1. 感恩的定义:沿袭心理学研究

心理学研究认为,感恩是一种情感。根据Rosenberg(1998)的情感过程分析框架(包括情感特质、情绪和心境三个层次),心理学研究将感恩划分为感恩特质、感恩情绪和感恩心境三类(Emmons和McCullough,2003;McCullough等,2002,2004)。“特质”是个体间的稳定差异,“状态”是暂时的心境和情绪(Allport和Odbert,1936),因此感恩情绪和感恩心境可以整合为状态感恩(Wood等,2008;Spence等,2014;Do,2016)。所谓状态感恩,是指当个体体验到他人带来的利益时,对其进行积极归因而产生的一种具体的积极情感状态(Andersson等,2007;Waters,2012;Spence等,2014)。特质感恩则是个体在别人的恩惠中获益而产生感激之情的稳定倾向,高特质感恩的个体更容易体验到感激之情(McCullough等,2002)。

2. 感恩的定义:突破与发展

早期关于工作情境中感恩的研究都是直接使用心理学的成熟构念,如特质感恩和状态感恩,探讨员工特质感恩对工作主动性的影响(梁果等,2014),员工状态感恩对人际关系和工作绩效的作用(Spence等,2014)。随着研究的深入,组织情境的特点逐渐在状态感恩的概念界定时有所反映,如一些研究者提出了领导感恩、感恩组织和感恩管理者等概念,限定了感恩者在组织中的身份以及感恩的具体对象(Ritzenhöfer等,2017)。近来,越来越多的管理学者基于组织实践重新审视感恩的定义,提出了工作感恩、持续性感恩和集体感恩等新概念,并构建相关理论(Do,2016;Fehr等,2017)。

Fehr等(2017)采用多层涌现视角对工作场所感恩的相关概念进行了梳理,从事件、个体和组织三个层次进行界定。事件层次的感恩强调员工感恩源于特定工作事件,其本质是由事件引发的短暂情绪(即状态感恩),感恩情绪的强度会因工作事件的变化而变化。个体层次的持续性感恩描述了员工在特定情境中体验到感激之情的稳定倾向,其本质是心智模式;拥有感恩心智模式的员工更容易注意到令自身感激的工作事件,进而产生感恩之情。组织层次的集体感恩是指组织内所有成员在特定情境下产生感激之情的稳定倾向,其产生过程是:工作事件引发的感恩情绪经过积累在个体层面形成一种持续性感恩的心智模式,这种心智模式经过情绪感染和社会学习逐步演化成组织内共享的心智模式,最终产生集体感恩。

Do(2016)从态度角度提出工作感恩概念,认为工作感恩是员工相信自己从工作中获得了利益,从而对其工作持有的积极情感评价。与状态感恩相比,工作感恩有如下一些不同特点:(1)工作感恩持续的时间较长,稳定性更强,并非短暂的情感反应;(2)工作感恩的形成过程缓慢且复杂,不由特定或单一工作事件引发,而是与工作有关的评价和感受积累的结果;(3)工作感恩对态度驱动行为有更强的预测作用,而状态感恩对情感驱动行为有更直接预测作用。Do扩大并整合了员工感恩的对象,将员工感恩的对象从某个人或组织扩展到由人、工作事件和组织共同构建的工作情境。

3. 感恩与相关概念的辨析

(1)工作感恩与工作满意度。

工作感恩和工作满意度都是员工对工作的整体评价和信念,同属员工的工作态度范畴,两者存在较大的相似性。两者的差异在于:工作满意度侧重于员工对工作积极或消极的整体性评估,而工作感恩比工作满意度更具体和聚焦。工作感恩强调员工在工作中获益后对利益的态度反应,包含了复杂的利益评估过程(Do,2016)。因此,尽管两者都包含了对工作的认知评估,但是工作感恩的产生比工作满意度的形成条件更为严苛。

(2)状态感恩与负债感。

负债感(indebtedness)是受惠者感到自己有义务回报施予者的情感状态(Greenberg,1980)。与感恩相似的是,负债感也是个体在接受他人恩惠后的情感反应。两者的理论基础都是社会交换理论,互惠是感恩和负债感发挥作用的基础。早期的心理学研究通常将负债感等同于感恩,但它们存在概念和理论的差异:首先,两者的情感效价不同。感恩是一种积极的情感体验,而负债感是一种偏消极的情感体验(McCullough等,2002)。其次,两者发挥作用的机制不同。感恩通过个体内部动机对结果产生影响,而负债感通过“回报”的义务感和压力对结果产生影响。效价的对立直接导致了感恩和负债感发挥作用机制的差异。负债感带来的消极情感体验会驱使个体通过回报行为或调整认知的方式降低或消除负面感受(张咏梅和陈钊,2013),而感恩带来的积极情感体验会通过增加个体的亲社会动机影响后续行为。再次,两者的作用结果不同。负债感带来的回报伴随理性计算,但感恩是一种自然情感反应,不包含理性计算(Schaumberg和Flynn,2009);负债感带来的是对施予者的直接回报,但感恩能带来指向他人(除施予者外)的亲社会行为(McCullough等,2001);由负债感带来的规避动机使受惠者主动远离施予者,而因感恩产生的亲社会动机推动受惠者积极构建与施予者的良好关系(Tsang,2006b)。最后,两者的触发条件不同。当施予者的动机是无私利他时,受惠者更可能会产生感恩;当施予者的动机是自利并对受惠者的回报有所期望时,受惠者更可能产生负债感(Watkins等,2006)。

由于社会规范的压力,受惠者在受到他人恩惠后总会在一定程度上产生负债感。但当受惠者感知到施予者的无私动机时,感恩之情会与负债感同时存在并成为主导的情感体验(Tsang,2006b)。另外,感恩可能也会转化为负债感。感恩是自发产生的情感,而负债感是由于社会压力而产生的。根据自我决定理论,当外界规范和压力过大时(比如,家人不断提醒受惠者记住施予者的恩惠),受惠者的内部动机会被削弱,其感恩之情将会降低甚至转化为负债感(Deci和Ryan,2000;张咏梅和陈钊,2013)。

(3)状态感恩与情感承诺。

情感承诺是员工对组织或领导的认同感和情感依附感(Meyer和Allen,1991)。状态感恩与情感承诺都描述了组织/领导与员工的情感联系,均属于组织/领导关心员工福祉和利益所带来的员工积极情感,也都是在社会交换过程中产生的驱动员工积极组织行为的情感机制。一些研究在测量员工对领导的情感承诺时包含了员工对领导的状态感恩测量,有混淆两个概念的倾向(Vandenberghe等,2004),因此有必要对状态感恩和情感承诺进行区分。首先,两者的本质不同。情感承诺反映的是员工对组织或领导的依恋程度,衡量的是双方的关系质量(Meyer等,2006);而状态感恩强调员工从组织或领导处获得特定利益后产生的感激之情,描述的是员工的情感反应。其次,两者产生的前提条件不同。情感承诺并不要求组织或领导提供的支持是无私的,而感恩对组织和领导的行为动机有所要求。前者建立在理性计算和互惠基础上,只有情感承诺对自身利益有增益价值时,员工才可能表现出较高的情感承诺(周浩等,2016),但状态感恩是一种自然的情感流露。最后,两者可能存在一定的因果关系。员工感恩可能是影响其情感承诺的前置因素,当员工对组织/领导感恩时,他/她的认同感和情感依附感会增强。

三、感恩的研究设计与测量管理学在对工作场所的感恩开展实证研究时,在研究设计和测量上都借鉴了心理学领域的研究方法,同时也做了相应的修改和拓展。

(一)研究设计

不管是在管理学领域还是心理学领域,实验法和问卷调查法都是开展感恩实证研究的两种主要手段。实验法通过操纵被试回忆曾经的受助事件来激发其感恩之情。例如,Ouyang等(2018)通过控制慷慨帮助、吝啬帮助和平衡帮助来讨论不同的帮助类型对员工状态感恩的影响。问卷调查是展开感恩研究的另一种重要手段,传统的问卷调查采用截面数据或纵向数据考察员工状态感恩的形成和结果,以及员工特质感恩的结果(梁果等,2014;杨旭华和李野,2018)。但由于状态感恩具有短暂性和易变性的特点,越来越多的研究开始采用经验取样法进行问卷调查,考察每日工作事件对员工感恩和工作行为的影响(Lee等,2018;Ford等,2018;Spence等,2014)。

实验法能够有效控制干扰因素,并能够验证员工感恩与其他变量的因果关系,但是实施成本较高,且操作复杂。问卷调查法操作简单,但是缺乏对因果关系的预测。为解决情绪易变性的问题,问卷调查中的经验取样法能够捕捉员工感恩的日常变化,有助于我们开展更为细致的研究。未来研究可以尝试综合采用多种研究方法进行研究设计,以便保证研究信度和效度。郭一蓉等(2019)系统回顾了经验取样法和准实验法在感恩领域融合的可能性及未来研究方向。

(二)测量工具

管理学研究在感恩的测量方面也借鉴了心理学领域的研究,并对工作领域感恩的测量方式进行了修订和发展。参见表2。

| 概念界定视角 | 代表性测量工具 | |

| 情感 | 特质感恩 | GQ-6量表(McCullough等,2002) |

| 状态感恩 | 援引心理学的测量方式(Emmons和McCullough,2003;McCullough等,2004)) | |

| 工作情境中的测量(Spence等,2014) | ||

| 针对组织的测量(Ford等,2018) | ||

| 态度 | 工作感恩 | 对工作感恩的态度(Do,2016) |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | ||

McCullough等(2002)开发了特质感恩的测量工具GQ-6(the gratitude questionnaire–6),并验证了特质感恩与生活满意度、乐观、希望、大五人格、积极情感、消极情感等构念具有显著的区分效度。通过6个题项测量个体在生活中的感恩倾向,例如,“生活中很多东西值得我感恩”等。后续研究表明GQ-6量表具有良好的信度和效度(Andersson等,2007;Wood等,2008;Waters,2012;梁果等,2014;Spence等,2014)。Emmons和McCullough(2003)依照气愤、高兴、伤心、激动等具体情感的测量思路,通过3至4个特定形容词(如“感激的”“感谢的”“感恩的”等)对状态感恩进行测量。后续的研究也表明,状态感恩的测量具有良好的信度和效度(McCullough等,2004;Tsang,2006a;Waters,2012)。

管理学者对感恩测量的修订和拓展表现为三方面:一是在测量时,明确了状态感恩的具体对象。感恩概念虽然是在人际互动的过程中提出的,但个体会将无生命对象拟人化,对其产生感恩之情,例如个体会感恩神明、运气等(Do,2016)。同样,员工不仅会对同事、上级和下级感恩,也会将组织拟人化,对组织产生感恩之情。Ford等(2018)限定了员工感恩的对象,通过测量员工过去几周体验到的对组织的感激来测量状态感恩。

二是在工作情境中开发了状态感恩测量工具。Spence等(2014)通过6个观测指标测量状态感恩,典型问题包括:“我受到了他人出于好意的恩惠”“我被慷慨地对待”等。总体来说,状态感恩的不同测量工具各有优势:通过若干形容词的测量直接、明确,间接测量能充分反映概念内涵,加入感恩对象的测量方便研究者区分感恩的不同对象。

三是针对工作感恩等管理研究中的新概念开发了测量工具。Do(2016)开发了7个观测指标对工作感恩进行测量,典型测量问题包括:“提及工作,我会感恩”“对于我的工作有太多值得感激”等。Do从态度的角度测量工作感恩拓展了感恩研究的理论边界,并能够有效地区分工作感恩与个体在生活中体验到的其他感恩。

四、感恩研究的理论基础不同的研究往往基于不同的理论视角。既有的感恩研究或者将感恩看作是一种情感状态,或者是将感恩作为一种情感特质。前者的理论基础主要包括社会交换理论、道德情感理论和情感事件理论,后者的理论基础为拓展建构理论。

(一)感恩作为一种情感状态:社会交换理论、道德情感理论和情感事件理论

1.社会交换理论

社会交换的基础是互惠,而感恩是互惠在个体情感层面的体现。社会交换理论可以有效地解释员工感恩对员工工作满意度、角色内绩效、组织公民行为和主动行为等的影响(Waters,2012;Do,2016)。然而,基于经济交换和社会交换的社会交换理论无法完全解释中国社会中的感恩现象。例如,对于陌生人的“滴水之恩”,中国人倾向于“涌泉相报”;对于领导的“知遇之恩”,下属往往“感遇忘身”和“矢忠不二”。这种交换关系的长久性和非对等性反映了交换双方一体化的关系状态,我们有必要从类亲情交换的视角理解中国社会的感恩现象(朱苏丽等,2015)。

2.道德情感理论

McCullough等(2001)提出感恩的道德情感理论,将感恩界定为道德情感,认为感恩是个体受益于亲社会行为之后产生的情感状态,同时认为感恩具有道德晴雨表、道德动机和道德强化物的功能。道德晴雨表强调感恩是一种对道德行为敏感的情感,容易被他人的道德行为激发;道德动机解释了怀有感恩之情的个体因何做出亲社会行为;道德强化物从施恩者的角度揭示了施恩者在体会到受恩者的感激之情后继续实施亲社会行为的原因。Spence等(2014)基于感恩的道德情感理论发现,员工的状态感恩能够增加员工的亲社会动机,进而积极影响其每日的公民行为。

3.情感事件理论

情感事件理论认为,工作环境特征通过工作事件引发员工的情感反应,进而产生情感驱动的工作行为(Weiss和Cropanzano,1996)。不同于态度驱动的工作行为,情感对工作行为的影响是直接的。情感事件理论从理论上区分了状态感恩和工作感恩的差异,即状态感恩对工作行为的影响是直接但短暂的,工作感恩对工作行为的影响间接且持久。此外,状态感恩能有效地预测员工的角色内绩效和帮助行为,工作感恩对其建言行为、帮助行为和指向组织的公民行为都有积极的影响(Do,2016)。

(二)感恩作为一种情感特质:拓展建构理论

拓展建构理论认为,积极情感能够拓展个体的认知范围,引发相应行为倾向和意向,进而帮助个体建构生理资源、智力资源和社会资源(Fredrickson,1998)。梁果等(2014)的研究发现,有感恩倾向的个体能够较好地感知和理解来自他人的帮助,并予以回馈,能够帮助其构建更好的社会资源,进而积极影响其主动行为。

社会交换理论和感恩的道德情感理论虽然都能对状态感恩的结果进行预测,但是两者的预测逻辑不同:社会交换理论强调互惠,个体感恩回馈行为建立在理性计算的基础上;道德情感理论强调个体感恩回馈行为是一种积极情感作用下的无意识过程。情感事件理论区别了情感和态度的不同作用,从理论上区分了状态感恩和工作感恩,为工作感恩的合理性提供理论基础。拓展建构理论更强调感恩作为一种情感特质能够对感恩者带来影响,这与社会交换理论和道德情感理论强调的状态感恩能够对施恩者或第三方产生作用的观点有所不同。

五、管理学中感恩的实证研究虽然管理学领域提出了工作感恩等新概念,但这些概念尚处于萌芽阶段,没有充分的实证证据支撑这些新概念的理论建构。目前来看,管理学领域感恩的实证研究遵照心理学的研究逻辑,集中在特质感恩和状态感恩两部分。因此,本文着重从特质感恩和状态感恩两个视角回顾管理学感恩的实证研究。

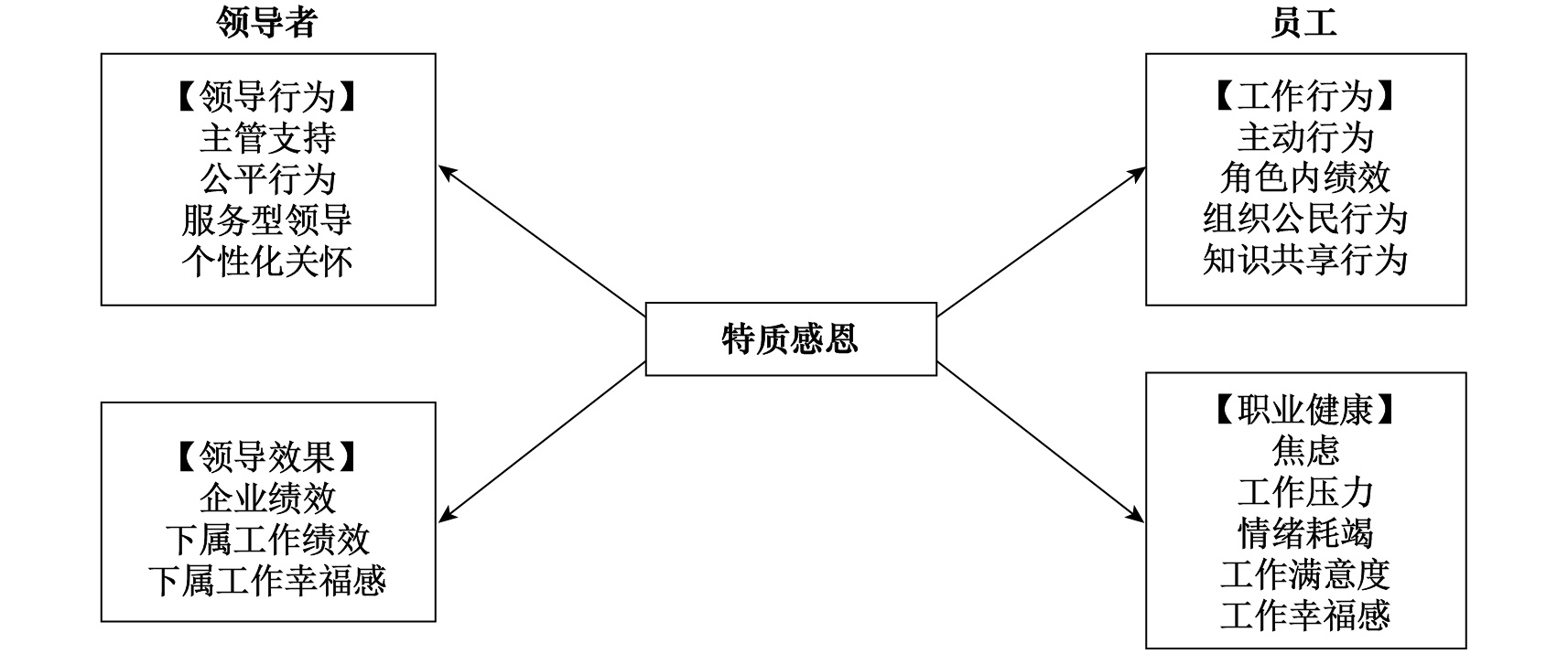

(一)特质感恩的实证研究

在组织环境中,人格特质对员工的态度和行为的影响发挥稳定作用(Seibert等,1999)。研究发现,员工和领导者的感恩倾向会影响其工作行为、工作绩效和职业健康,特质感恩影响后果的研究框架如图2所示。

|

| 图 2 组织管理研究中特质感恩的后果 |

1. 员工特质感恩的结果

(1)职业健康。

特质感恩水平较高的员工倾向于关注工作中积极事件或事件的积极方面,采取积极的处理策略以应对工作挑战(Fehr等,2017)。积极心态能缓冲工作事件引发的负面认知、情感和态度对员工的负面影响,帮助员工采用积极策略面对风险和挑战,对职业健康有重要影响(梁果等,2014)。特质感恩能有效缓解焦虑、情绪耗竭和工作压力,提升工作满意度和工作幸福感(Waters,2012;Kaplan等,2014;Lee等,2018)。

(2)工作行为。

感恩倾向正向预测员工的主动性和知识分享行为(梁果等,2014;杨旭华和李野,2018)。感恩特质往往被管理学研究者视为一种心理资本,通常与“利他”“奉献”等亲社会行为倾向相伴出现(赵斌等,2012;曹振杰,2013;侯二秀等,2013)。这些研究将“感恩”“感恩利他”“感恩奉献”等个体特质和倾向作为重要的心理资本或心智模式,进而预测知识共享行为、创新绩效、任务绩效和周边绩效(柯江林等,2010;侯二秀等,2012;赵斌等,2012;赵书松等,2016)。因此,特质感恩也会对上述结果变量产生影响。

2. 领导者特质感恩的结果

(1)领导行为。

特质感恩水平较高领导不仅能注意到下属为团队和组织发展付出的努力和贡献,而且倾向于对这种劳动和贡献持有积极认知和评价。基于互惠原则,领导更倾向于展现亲社会领导行为,如支持行为和关怀行为,具有感恩特质的领导更倾向于展现出服务型领导行为(包括授权、展露真实性等)(van Dierendonck和Patterson,2015)和亲社会行为(如帮助行为、公平行为等)(Michie,2009)。

(2)领导效果。

领导特质感恩对领导效果的影响体现在两方面:一方面,具有感恩特质的领导倾向于展现更多支持性领导行为,员工在积极互惠信念驱使下会通过良好的工作绩效和更高的承诺来回报领导(Ford等,2018);积极领导行为也能激发下属积极情感,提升工作满意度和幸福感(van Dierendonck和Patterson,2015;Ford等,2018)。另一方面,领导者特质感恩会通过领导行为对企业绩效产生影响,企业家的感恩特质能够正向预测企业绩效(徐淑英等,2012;彭泗清等,2014)。

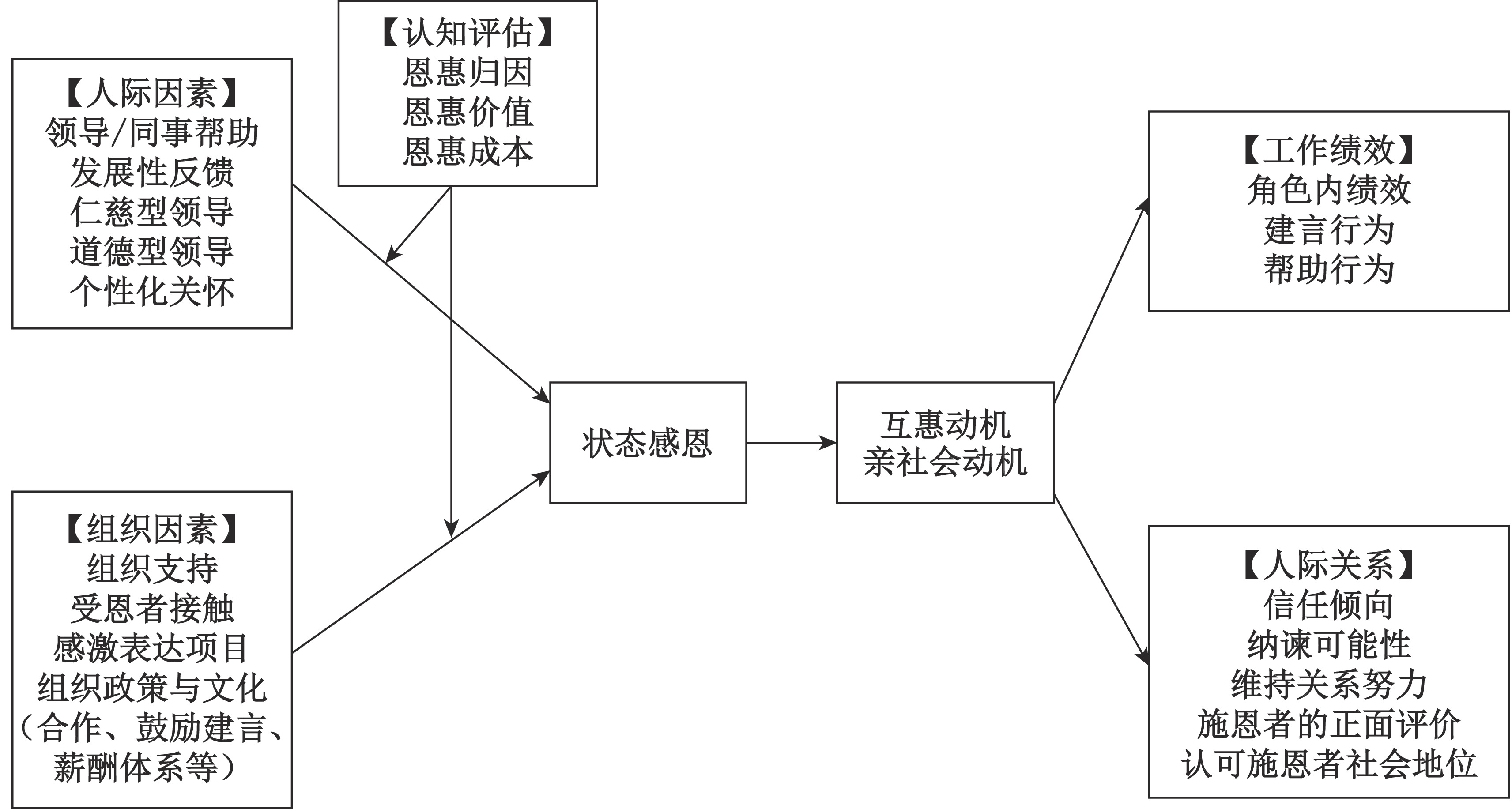

(二)状态感恩的实证研究

1. 状态感恩的影响因素

Wood等(2008)提出的感恩认知评价模型与感恩道德情感理论均强调,感恩情感产生的关键在于恩惠,恩惠是施恩者和感恩者之间的媒介。因此,能够体现“恩惠”含义的人际和组织因素都可能使员工产生感恩,如图3所示。

|

| 图 3 组织管理研究中状态感恩的研究 |

(1)人际因素。

感恩是认知评估后产生的情感(Wood等,2008)。感恩之情产生的关键是个体要感知到获得利益,并且归因于他人。员工获得利益的典型表现就是得到他人无私的支持和帮助。另外,感恩道德情感理论强调感恩源于他人的道德行为(McCullough等,2001)。综合来看,亲社会性人际互动是影响个体状态感恩的重要因素,组织内他人的慷慨支持和帮助、领导支持、仁慈型领导和领导的发展性反馈都能激发员工的感恩之情(Cheng等,2004;Fehr等,2017;Ford等,2018;Ouyang等,2018)。

(2)组织因素。

感恩的对象不局限于人,也包括自然、神明等超自然存在以及组织等实体(Emmons和Crumpler,2000)。例如,Hu和Kaplan(2015)认为倡导合作文化的薪酬体系和绩效管理、鼓励建言的政策措施和组织支持与员工状态感恩正相关;曾海洋(2016)认为组织支持和组织公平能够有效预测状态感恩。Fehr等(2017)提出,感激表达项目和受惠者接触项目可以激发感恩。组织的作用不仅在于直接提供恩惠这种刺激源来激发员工的感恩之情,也在于提供机会让员工意识到值得自己感激的人或事,从而激发员工感恩。

(3)状态感恩形成的边界条件。

虽然已有研究从人际层面和组织层面探究了状态感恩的影响因素,但上述因素并不一定能够激发员工感恩之情。感恩情感产生的必要条件包括:感恩者需要感知到利益获得和施恩者的成本付出;施恩者是利他导向和无私的。实证研究在一定程度上支持了感恩产生的条件。例如,Wood等(2008)的研究表明,个体的利益评估过程包括施恩者的动机、恩惠的价值和施恩者付出的成本,影响状态感恩的产生过程。在工作情境中,领导和组织的施恩行为可能不是完全无私的,而是建立在对员工努力工作提升绩效的期望基础之上,其根本的驱动力是自利动机。例如,陈璐等(2010)的研究发现,能够激发员工感恩之情的仁慈型领导行为并没有显著改善战略决策效果,他们认为仁慈型领导的真实意图可能是自利的,并且这种真实意图能够被员工察觉到,原因在于:个体的动机和意图可以通过其行为释放出关于动机的信息和线索,这些信息和线索能够被观察者用以推断行动者的动机(Grant等,2009)。另外,员工的感恩特质、谦卑性和对施恩者施恩结果可替代性的考虑都会影响员工对恩惠重要性的认知与评估(曾海洋等,2016;Fehr等,2017);中国人情社会中员工对他人帮助的预期和儒家传统文化下“正心、修身”的道德要求也会影响员工对恩惠的认知与归因,进而影响员工感恩之情的产生(宋珂等,2018)。

2. 状态感恩的结果

状态感恩能够有效预测角色内绩效、组织公民行为、对施恩者的态度及行为等(Andersson等,2007;Gino和Schweitzer,2008;Waters,2012;Hu和Kaplan,2015;Do,2016;Fehr等,2017),如图3所示。

(1)工作绩效。

状态感恩不仅能提高角色内绩效,还对角色外行为有正向影响(Do,2016)。道德情感理论认为,个体感恩是一种道德情感,是对他人道德行为的情感反应,同时能激发道德行为和亲社会行为。Fehr等(2017)在理论上分析了感恩对组织公民行为影响的合理性;Do(2016)的研究表明,状态感恩是帮助行为和组织公民行为的重要预测变量;Spence等(2014)基于道德情感理论和情感事件理论,验证了状态感恩对组织公民行为的预测效力,并发现相较于积极情感和社会交换,状态感恩对组织公民行为有额外预测作用;Do(2016)的研究发现,建言行为虽然对组织有利,但可能给建言者带来惩罚,但状态感恩能通过激发亲社会性使员工注意力从个人潜在风险转向组织和他人可能的收益。因此,状态感恩对建言行为有正向影响。

(2)人际关系。

感恩有利于改善人际关系(Algoe,2012)。个体对施恩者产生感激之情后会对施恩者有积极认知,并对两人关系产生积极感知和期望,进而投入更多努力维持双方关系。这一系列的认知和行为反应能够帮助个体有效避免认知不一致带来的压力和不适感(Lambert和Fincham,2011)。例如,Ouyang等(2018)发现,员工在接受慷慨帮助后会产生感恩之情,随后会认为施恩者是有能力和正直的,并认可其在组织中的地位。Gino和Schweitzer(2008)的研究进一步表明,感恩会通过影响受恩者对施恩者的判断和评价,进而改变受恩者对施恩者的态度。怀有感恩之情的员工会认为施恩者更有能力,对施恩者更加信任,进而更可能接纳施恩者的建议。

(3)状态感恩的作用机制。

Do(2016)的研究表明,感恩能够激发员工互惠动机,进而提升角色内绩效。但值得注意的是,以互惠为基础的社会交换理论对员工感恩结果的解释仍有缺陷。Spence等(2014)的研究发现,感恩能够超越社会交换对组织公民行为产生影响;Bartlett和DeSteno(2006)的实验表明,感恩会增加个体对陌生人的帮助,而非仅仅增加对施恩者的互惠。社会交换和互惠只能部分解释员工感恩的结果。组织公民行为、建言行为、信任倾向和对企业社会责任的关注等态度和行为集中体现了员工的利他性和亲社会性,是感恩在组织中发挥作用的重要过程。因此,员工感恩后产生的亲社会动机是驱动亲社会行为的另一重要过程。

六、未来研究展望感恩是美德之源,管理学者和实践者对感恩的关注反映了人类对道德理想孜孜不倦的追求(Emmons和McCullough,2004)。同时,感恩研究的兴起也回应了情感研究者提出的号召,即除了关注积极情感和消极情感之外,我们更应该关注个体的具体情感,如骄傲、生气、嫉妒和感恩等。总的来说,组织领域感恩研究方兴未艾,感恩理论虽不断丰富和发展,但仍存在一些问题值得未来继续探讨。

1. 感恩的概念

研究者对工作场所感恩概念和内涵的界定多参考心理学的研究成果,并在组织环境中进行修订。未来的研究应当注意以下几个方面:第一,明确感恩的属性。虽然感恩可以被认为是情感特质和状态、态度、美德等,但研究者需根据实践情境、研究问题和特定理论对感恩的属性进行明确界定。第二,明确感恩的对象。感恩的对象不局限于人,也可以包括团队、部门、组织等商业环境中的实体,未来研究需要对这些实体给予一定关注。第三,明确感恩研究的层次。在概念上,事件、个体、组织层次不同感恩概念的涌现将会丰富感恩研究的层面;在方法上,经验取样法的发展为感恩在个体层次每日的追踪研究提供了基础,跨层研究方法提供了在不同层面分析感恩的可能性。未来研究可以综合使用跨层研究和经验取样法,推动感恩在不同层次上的整合研究。研究者也可以通过客观数据(如表情等行为数据、工作中日常交往的录音等语言数据、血压等生理数据)来测量感恩和感恩的结果(Luciano等,2018)。

2. 感恩的形成和作用

感恩的形成和作用机制的研究仍存在不足:首先,现有研究对影响状态感恩产生的具体过程没有深入分析,未能回答状态感恩的产生是有意识的信息加工还是无意识的自然反应。同时,未来研究应找出直接为员工带来恩惠的组织和领导因素,以及能够引发员工反思这些恩惠的组织实践,全面理解状态感恩的影响因素。其次,现有研究多将感恩作为一种情感过程来分析组织实践和领导行为对员工行为的影响,鲜有研究关注员工产生感恩之情后,触发了哪些心理机制,进而影响员工的行为,这是未来值得探讨的方向。

3. 感恩的研究视角

组织领域内感恩研究主要围绕员工视角展开,探讨员工感恩的形成和效用,缺乏对领导感恩的关注。虽然一些研究探讨了领导者感恩表达的作用,认为领导者向下属表达感激能够提升下属组织公民行为和工作满意度,并降低下属离职意愿(Ritzenhöfer等,2017)。但鲜有研究探讨领导为什么会对下属产生感激之情,未来研究需要关注领导为什么以及在什么情况下会感激下属,这种感激之情对上下级关系、领导亲社会行为、职业健康等产生何种影响。

4. 中国文化背景下的感恩研究

目前,国内研究对感恩概念的界定和理论构建都是借鉴西方研究成果,将“gratitude”翻译为“感恩”“感戴”或“感激”,但中国语境下的“感恩”与西方的“gratitude”之间存在差别(梁宏宇等,2015)。西方社会中,恩惠可以通过社会交换来传递和回报,而驱动这种交换和回报的是“互惠”的道德责任。但中国人提到的“感恩”从本质上来看表达的是“感恩之情”的含义,其中包含了“感情”和“恩惠”的双重含义。在中国语境下,“感恩”所包含的恩惠和感情互相交织,意味着“互惠”的道德责任和情感相互重叠驱动社会交换(阎云翔,2000)。未来研究需要从“感情”“人情”这些本土化概念出发,对本土化的“感恩”深入探索,从而更好地理解中国社会的“感恩”。另外,文化在中国人和西方人感恩之情的形成过程中扮演重要角色。中国人深受儒家传统文化的影响,顺从、人情等对个体感恩具有重要影响;西方人笃信宗教,宗教教义强调感恩带来的灵魂救赎是西方人感恩的重要原因。未来研究有必要从不同文化视角分析东西方感恩文化的差异及对个体感恩形成的影响。最后,文化影响了东西方个体产生感恩之情后的不同行为。虽然东西方都强调感恩驱动回报,但在中国社会“关系”和“人情”的影响下,中国人更强调回报的时机和非对等的回报(例如,厚报),以免显得没有“人情味”。一些中国人甚至对长远影响其生活的重大恩惠持有“感激不尽”和“无以为报”的信念(阎云翔,2000)。未来研究在探讨员工感恩的结果时需将文化因素纳入考虑。

| [1] | 曹振杰. 基于扎根理论的员工和谐心智模式构念开发[J]. 管理学报, 2013(8): 1110–1115. |

| [2] | 陈璐, 杨百寅, 井润田, 等. 家长式领导、冲突与高管团队战略决策效果的关系研究[J]. 南开管理评论, 2010(5): 4–11. |

| [3] | 郭一蓉, 宋继文, 李雪. 体验抽样法与准实验法的结合探究: 基于组织中感恩研究的应用与展望[J]. 中国人力资源开发, 2019(1): 53–69. |

| [4] | 侯二秀, 陈树文, 长青. 知识员工心理资本对创新绩效的影响: 心理契约的中介[J]. 科学学与科学技术管理, 2012(6): 149–155. |

| [5] | 侯二秀, 陈树文, 长青. 企业知识员工心理资本维度构建与测量[J]. 管理评论, 2013(2): 115–125. |

| [6] | 柯江林, 孙健敏, 石金涛, 等. 人力资本、社会资本与心理资本对工作绩效的影响——总效应、效应差异及调节因素[J]. 管理工程学报, 2010(4): 29–35, 47. |

| [7] | 梁果, 李锡元, 陈思. 领导–部属交换和心理所有权中介作用的感恩对个体主动性的影响[J]. 管理学报, 2014(7): 1014–1020. |

| [8] | 梁宏宇, 陈石, 熊红星, 等. 人际感恩: 社会交往中重要的积极情绪[J]. 心理科学进展, 2015(3): 479–488. |

| [9] | 梁巧转, 孟瑶, 李树祥, 等. 关于中国管理者特质十年(1998~2008年)变化的研究[J]. 管理学报, 2013(6): 796–801, 830. |

| [10] | 彭泗清, 李兰, 潘建成, 等. 中国企业家成长20年: 能力、责任与精神——2013中国企业家队伍成长20年调查综合报告[J]. 管理世界, 2014(6): 19–38. |

| [11] | 宋珂, 金国华, 李铭泽. 组织中的助人行为: 前因、后果及作用机制[J]. 中国人力资源开发, 2018(6): 6–16, 108. |

| [12] | 徐春. 儒家" 天人合一”自然伦理的现代转化[J]. 中国人民大学学报, 2014(1): 41–47. |

| [13] | 徐淑英, 李兰, 王辉, 等. 企业家对人性的看法、管理实践及与综合绩效的关系——2012中国企业家成长与发展专题调查报告[J]. 管理世界, 2012(6): 96–108, 132. |

| [14] | 阎云翔. 礼物的流动: 一个中国村庄的互惠原则与社会网络[M]. 上海: 上海人民出版社, 2000. |

| [15] | 杨旭华, 李野. 员工感恩与工作绩效: 两阶段调节的中介效应模型[J]. 经济管理, 2018(7): 146–160. |

| [16] | 曾海洋, 李中斌, 马俊. 组织支持感对工作投入的影响: 特质性感恩的调节作用[J]. 企业经济, 2016(5): 121–127. |

| [17] | 张咏梅, 陈钊. 基于负债感的激励创新——Y集团的奖励前置制度探索[J]. 科技进步与对策, 2013(14): 139–144. |

| [18] | 赵斌, 付庆凤, 李新建. 科技人员心理资本对创新行为的影响研究: 以知识作业难度为调节变量[J]. 科学学与科学技术管理, 2012(3): 174–180. |

| [19] | 赵书松, 赵君, 廖建桥. 发展型绩效考核如何影响知识共享: 一个有中介的调节作用模型[J]. 管理工程学报, 2016(4): 45–52. |

| [20] | 周浩, 龙立荣, 王宇清. 整体公平感、情感承诺和员工偏离行为: 基于多对象视角的分析[J]. 管理评论, 2016(11): 162–169. |

| [21] | 朱苏丽, 龙立荣, 贺伟, 等. 超越工具性交换: 中国企业员工—组织类亲情交换关系的理论建构与实证研究[J]. 管理世界, 2015(11): 119–134, 160. |

| [22] | Algoe S B. Find, remind, and bind: The functions of gratitude in everyday relationships[J]. Social and Personality Psychology Compass, 2012, 6(6): 455–469. |

| [23] | Allport G W, Odbert H S. Trait–names: A psycho–lexical study[J]. Psychological Monographs, 1936, 47(1): 1–171. |

| [24] | Andersson L M, Giacalone R A, Jurkiewicz C L. On the relationship of hope and gratitude to corporate social responsibility[J]. Journal of Business Ethics, 2007, 70(4): 401–409. |

| [25] | Ashkanasy N M, Humphrey R H, Huy Q N. Integrating emotions and affect in theories of management[J]. Academy of Management Review, 2017, 42(2): 175–189. |

| [26] | Bartlett M Y, DeSteno D. Gratitude and prosocial behavior: Helping when it costs you[J]. Psychological Science, 2006, 17(4): 319–325. |

| [27] | Cheng B S, Chou L F, Wu T Y, et al. Paternalistic leadership and subordinate responses: Establishing a leadership model in Chinese organizations[J]. Asian Journal of Social Psychology, 2004, 7(1): 89–117. |

| [28] | Deci E L, Ryan R M. The " what” and " why” of goal pursuits: Human needs and the self–determination of behavior[J]. Psychological Inquiry, 2000, 11(4): 227–268. |

| [29] | Emmons R A, Crumpler C A. Gratitude as a human strength: Appraising the evidence[J]. Journal of Social and Clinical Psychology, 2000, 19(1): 56–69. |

| [30] | Emmons R A, McCullough M E. Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well–being in daily life[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2003, 84(2): 377–389. |

| [31] | Emmons R A, McCullough M E. The psychology of gratitude[M]. Oxford: Oxford University, 2004. |

| [32] | Fehr R, Fulmer A, Awtrey E, et al. The grateful workplace: A multilevel model of gratitude in organizations[J]. Academy of Management Review, 2017, 42(2): 361–381. |

| [33] | Ford M T, Wang Y X, Jin J F, et al. Chronic and episodic anger and gratitude toward the organization: Relationships with organizational and supervisor supportiveness and extrarole behavior[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2018, 23(2): 175–187. |

| [34] | Fredrickson B L. What good are positive emotions?[J]. Review of General Psychology, 1998, 2(3): 300–319. |

| [35] | Gino F, Schweitzer M E. Blinded by anger or feeling the love: How emotions influence advice taking[J]. Journal of Applied Psychology, 2008, 93(5): 1165–1173. |

| [36] | Grant A M, Parker S, Collins C. Getting credit for proactive behavior: Supervisor reactions depend on what you value and how you feel[J]. Personnel Psychology, 2009, 62(1): 31–55. |

| [37] | Greenberg M S. A theory of indebtedness[A]. Gergen K J, Greenberg M S, Willis R H. Social exchange: Advances in theory and research[M]. Boston, MA: Springer, 1980. |

| [38] | Hu X X, Kaplan S. Is " feeling good” good enough? Differentiating discrete positive emotions at work[J]. Journal of Organizational Behavior, 2015, 36(1): 39–58. |

| [39] | Kaplan S, Bradley–Geist J C, Ahmad A, et al. A test of two positive psychology interventions to increase employee well–being[J]. Journal of Business and Psychology, 2014, 29(3): 367–380. |

| [40] | Lambert N M, Clark M S, Durtschi J, et al. Benefits of expressing gratitude: Expressing gratitude to a partner changes one’s view of the relationship[J]. Psychological Science, 2010, 21(4): 574–580. |

| [41] | Lambert N M, Fincham F D. Expressing gratitude to a partner leads to more relationship maintenance behavior[J]. Emotion, 2011, 11(1): 52–60. |

| [42] | Lee H W, Bradburn J, Johnson R E, et al. The benefits of receiving gratitude for helpers: A daily investigation of proactive and reactive helping at work[J]. Journal of Applied Psychology, 2019, 104(2): 197–213. |

| [43] | Luciano M M, Mathieu J E, Park S, et al. A fitting approach to construct and measurement alignment: The role of big data in advancing dynamic theories[J]. Organizational Research Methods, 2018, 21(3): 592–632. |

| [44] | McCullough M E, Emmons R A, Tsang J A. The grateful disposition: A conceptual and empirical topography[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2002, 82(1): 112–127. |

| [45] | McCullough M E, Kilpatrick S D, Emmons R A, et al. Is gratitude a moral affect?[J]. Psychological Bulletin, 2001, 127(2): 249–266. |

| [46] | McCullough M E, Tsang J A, Emmons R A. Gratitude in intermediate affective terrain: Links of grateful moods to individual differences and daily emotional experience[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2004, 86(2): 295–309. |

| [47] | Meyer J P, Allen N J. A three-component conceptualization of organizational commitment[J]. Human Resource Management Review, 1991, 1(1): 61–89. |

| [48] | Meyer J P, Becker T E, van Dick R. Social identities and commitments at work: Toward an integrative model[J]. Journal of Organizational Behavior, 2006, 27(5): 665–683. |

| [49] | Michie S. Pride and gratitude: How positive emotions influence the prosocial behaviors of organizational leaders[J]. Journal of Leadership & Organizational Studies, 2009, 15(4): 393–403. |

| [50] | Ouyang K, Xu E, Huang X, et al. Reaching the limits of reciprocity in favor exchange: The effects of generous, stingy, and matched favor giving on social status[J]. Journal of Applied Psychology, 2018, 103(6): 614–630. |

| [51] | Rosenberg E L. Levels of analysis and the organization of affect[J]. Review of General Psychology, 1998, 2(3): 247–270. |

| [52] | Schaumberg R, Flynn F J. Differentiating between grateful and indebted reactions to receiving help[J]. Advances in Group Processes, 2009, 26: 105–132. |

| [53] | Seibert S E, Crant J M, Kraimer M L. Proactive personality and career success[J]. Journal of Applied Psychology, 1999, 84(3): 416–427. |

| [54] | Simpson B, Harrell A, Melamed D, et al. The roots of reciprocity: Gratitude and reputation in generalized exchange systems[J]. American Sociological Review, 2018, 83(1): 88–110. |

| [55] | Spence J R, Brown D J, Keeping L M, et al. Helpful today, but not tomorrow? Feeling grateful as a predictor of daily organizational citizenship behaviors[J]. Personnel Psychology, 2014, 67(3): 705–738. |

| [56] | Tsang J A. BRIEF REPORT Gratitude and prosocial behaviour: An experimental test of gratitude[J]. Cognition and Emotion, 2006a, 20(1): 138–148. |

| [57] | Tsang J A. The effects of helper intention on gratitude and indebtedness[J]. Motivation and Emotion, 2006b, 30(3): 198–204. |

| [58] | van Dierendonck D, Patterson K. Compassionate love as a cornerstone of servant leadership: An integration of previous theorizing and research[J]. Journal of Business Ethics, 2015, 128(1): 119–131. |

| [59] | Vandenberghe C, Bentein K, Stinglhamber F. Affective commitment to the organization, supervisor, and work group: Antecedents and outcomes[J]. Journal of Vocational Behavior, 2004, 64(1): 47–71. |

| [60] | Waters L. Predicting job satisfaction: Contributions of individual gratitude and institutionalized gratitude[J]. Psychology, 2012, 3(12A): 1174–1176. |

| [61] | Watkins P C, Scheer J, Ovnicek M, et al. The debt of gratitude: Dissociating gratitude and indebtedness[J]. Cognition and Emotion, 2006, 20(2): 217–241. |

| [62] | Weiss H M, Cropanzano R. Affective events theory: A theoretical discussion of the structure, causes and consequences of affective experiences at work[A]. Staw B M, Cummings L L. Research in organizational behavior: An annual series of analytical essays and critical reviews[M]. Amsterdam: Elsevier, 1996. |

| [63] | Wood A M, Froh J J, Geraghty A W A. Gratitude and well–being: A review and theoretical integration[J]. Clinical Psychology Review, 2010, 30(7): 890–905. |

| [64] | Wood A M, Maltby J, Stewart N, et al. A social–cognitive model of trait and state levels of gratitude[J]. Emotion, 2008, 8(2): 281–290. |