2019第41卷第7期

2.中国内部控制研究中心,辽宁 大连 116025;

3.中国人民公安大学,北京 100038

2.China Internal Control Research Center, Dalian 116025, China;

3.People’s Public Security University of China, Beijing 100038, China

最早将合理化因素引入会计舞弊行为领域的研究追溯于Albrecht(1995)所提出的舞弊三角理论①,除了压力和机会外,合理化向我们解释了,为什么大多数行为人在实施舞弊后会显得心安理得。自此,从国际性的反舞弊组织(IASB、ACFE、国际审计准则委员等)到各国的监管体系,压力、机会和合理化都被视为是舞弊行为预防与控制的重要治理框架。但是从目前的治理实践来看,不论是理论界还是实务界,都将视角集中于压力和机会,而合理化因素却“坐”上了研究和实践过程中的“冷板凳”。然而现实却表现为,日益增多的违规舞弊事件与日趋严苛的监管环境矛盾共生。这种矛盾现象引起了越来越多国内外学者的质疑和反思,如果说舞弊三要素是舞弊行为产生所必不可少的三大条件,那么从现有的治理体系中,忽略合理化因素的影响作用,仅仅从压力、机会的监管视角能否从根本上解决舞弊行为的治理问题?于是,越来越多的学者呼吁,要关注和重视合理化因素在会计舞弊行为领域的研究和应用(Murphy和Dacin,2011;Murphy,2012;Mayhew和Murphy,2014;Brown,2014;Reinstein和Taylor,2017)。实际上,合理化因素潜藏于组织和生活环境中的各个层面。领导层施压会导致被迫执行者责任转移(Mayhew和Murphy,2014),集体舞弊会导致个体涉入者责任分散(陈艳等,2017),当陷入道德价值观与忠义、人情、亲情等传统价值观相冲突的两难困境时,行为人会通过道德辩护来合理化自我的不道德行为,而上述责任转移、责任分散、道德辩护均是合理化认知的常见方法之一(Bandura,1986)。因此,基于合理化因素的会计舞弊研究具有十分重要的现实意义。

但目前,无论是舞弊三角理论、审计准则还是应用教科书,关于合理化因素的介绍浅尝辄止。因此,想要推进合理化因素在会计舞弊行为研究领域的发展,还有许多问题需要回答。从会计舞弊行为决策的心理路径来说,合理化作为决策心理的重要构成因素,行为人的舞弊心理决策过程是如何进行的?合理化因素在其中处于何种作用节点;从合理化因素的研究基础来说,合理化是如何产生并发展的?其成因是什么?有哪些常见方法;从合理化研究的测度方式来说,合理化这一心理特质又如何在以往的会计舞弊行为研究中展开有效刻画;从会计舞弊行为的治理实践来说,合理化因素在会计舞弊研究领域进展到何种程度?其作用机制是什么?又有哪些控制策略能够抑制合理化对舞弊行为的影响?综上,对上述问题进行系统性梳理和回答则成为本文的写作初衷。

本文的分析和探讨将为后续研究打下坚实的理论和研究基础,在“社会人”的人性假说下,为依靠强制监管的传统舞弊行为治理方案打开天窗,引入以情绪干预为手段,以道德自我防控为原则的新兴治理视角,助益于完善更为贴合现实情境的舞弊行为治理策略。

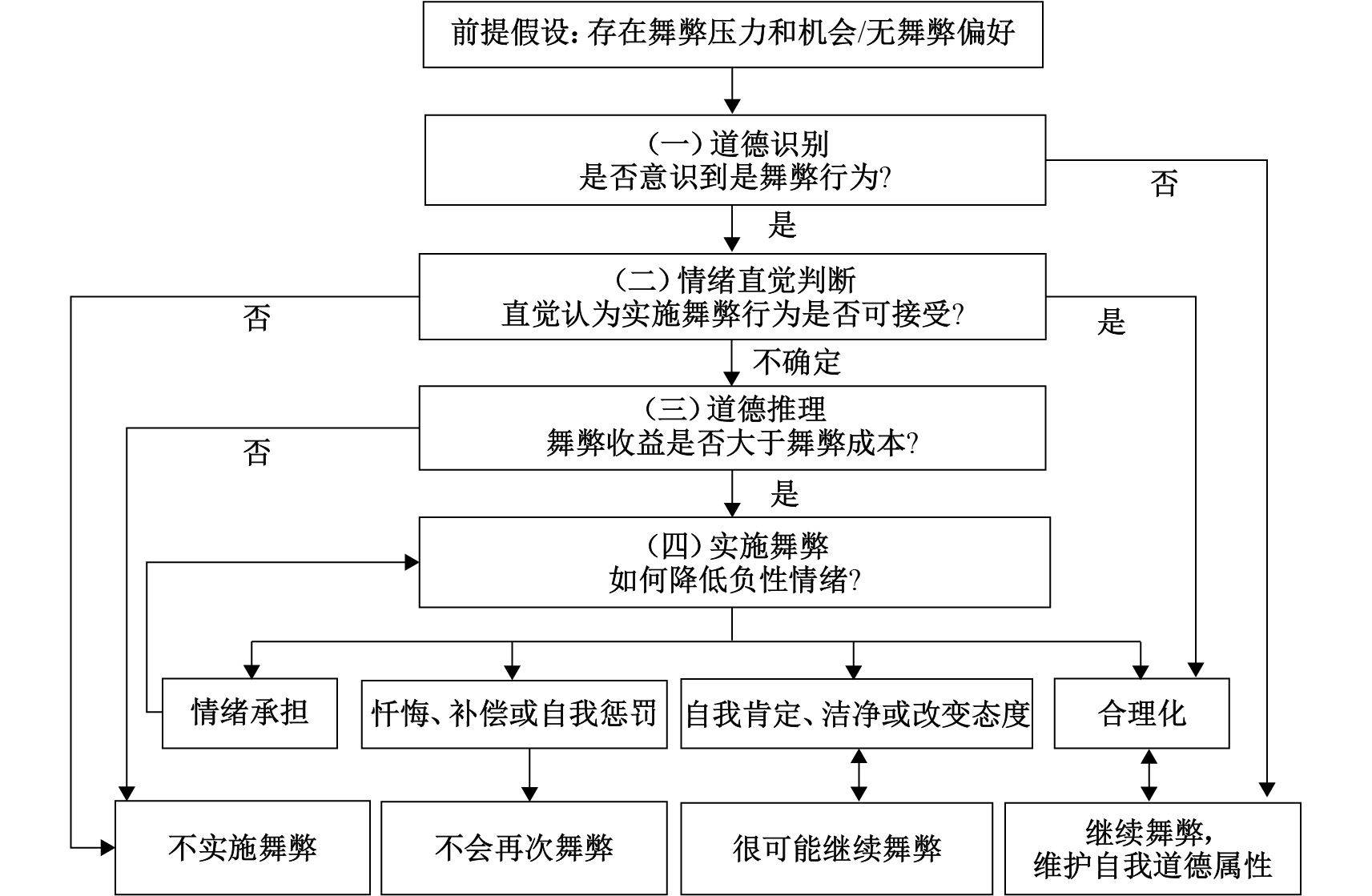

二、会计舞弊行为决策的心理路径Murphy和Dacin(2011)提出的舞弊行为决策的心理路径适用于满足以下前提条件的行为主体:第一,行为人属于“潜在的舞弊者”,即具有舞弊压力和充分舞弊机会的个体(Kranacher等,2011),显然,非“潜在舞弊者”不具有实施舞弊行为决策的动机;第二,行为人不具有舞弊偏好性,也就是说,即使存在舞弊压力和机会,受制于自我良知的限制也不会轻易选择舞弊。如图1所示,满足上述前提条件的行为主体其舞弊行为决策过程会经历四个阶段:道德识别、情绪直觉判断、道德推理和实施舞弊。

|

| 图 1 舞弊行为心理决策的路径图① |

(一)道德识别

“是否意识到是舞弊行为”是行为人舞弊心理决策的第一阶段。这一阶段的主要特点是,如果对舞弊行为识别失败,行为人不会背负任何的“道德枷锁”,个体的潜意识会默认为自己在执行一个任务或者在完成一个目标。道德识别的失效会让行为人在道德自我的框架内不断实施舞弊,即使被发现或惩治,也会通过“不知者无罪”的心理暗示来合理化自身的行为。具体到商业情景下,有三种常见的因素会导致行为人的道德识别机制失效:第一,上级领导指示或压力,忠于上级的行为准则会让下属成为领导意志的盲目执行者,不会考虑行为的道德性和合法性(Hadit等,2009);第二,组织氛围,当腐败成为惯例,甚至嵌入到组织的各个层面和体系中时,舞弊就会被行为人视作一种正常的、自发的、无“犯罪”意识的行为(Ashforth和Anand,2003);第三,盈余预测,在盈余预测的锚定下,个体处于一种动机推理的状态(Kunda,1990),在无意识中对应计盈余产生主观估计偏向,以满足盈余目标。

(二)情绪直觉判断

舞弊行为决策实质上是一个认知—情绪的双加工过程。在有关情绪参与道德判断的脑成像研究中发现,人脑的右侧颞顶联合区(right temporo-parietal junction,RTPJ)是人脑中用于理解、推测和判断行为意图的关键认知中枢,会在行为人完成道德判断后的12至18秒后被点亮和激活(Kliemann等,2008),其延迟激活表明以情绪主导的道德判断先于认知加工过程,因而对舞弊行为的成功识别会首先激活自我的情绪直觉。情绪直觉判断的主要特点是情绪化、迅速、自发且不费力。若内疚等负性情绪(negative affect)的排斥性强烈则拒绝实施舞弊,若情绪反应认为可以接受则实施舞弊并通过合理化来认可自我的决定,倘若情绪直觉处于不确定的模糊地带则进入道德推理阶段,执行理性的成本效益分析。②

(三)道德推理

不同于情绪直觉判断,道德推理阶段是一个理性、缓慢、受控且费力的决策过程(Hadit,2001),会通过理性的成本效益分析来确定最终的决策选择(Hannan等,2006)。如果分别以F、B、C、Expo代表舞弊行为、舞弊收益、舞弊成本、舞弊曝光概率,则它们之间的关系可以表示为F=B×(1−Expo)−C×Expo,若F>0,行为主体会选择实施舞弊,反之则不会。

(四)实施舞弊

1. 情绪承担。区别于其他三种方式,情绪承担(tolerance)的特点和不同之处在于,不会对舞弊负性情绪起到降低或缓解作用(Palmer,2008)。在现实中,常见的情绪承担方式是回避与延缓发作(postponement),舞弊行为人往往会选择逃避或不去思考受到良心谴责的行为,但是每一次激活都会给行为人带来创伤和影响,因而会陷入负性情绪影响的反复性循环。

2. 忏悔、补偿或自我惩罚。忏悔、补偿或自我惩罚往往在道德谴责对行为人的内心造成深层影响时出现。舞弊行为人会选择停止舞弊、忏悔反省并通过归还被盗资产、为受害人提供赔偿等方式进行弥补,不过,当没有能力或没有机会再实施补偿时,行为人也可能会采取自我惩罚的方式来减少内心的愧疚感和不安(Nelissen和Zeelenberg,2009)。正因如此,道德谴责的深层烙印往往使得行为人不再选择继续实施舞弊。

3. 自我肯定、洁净或改变态度。自我肯定理论(self-affirmation)认为在舞弊行为决策后,由于舞弊行为所导致的自我形象缺失可以通过其他方式来修复,例如通过设立慈善基金会等方式,卑劣的舞弊者形象可以通过优越的慈善家形象予以修复和重塑。洁净行为是指受道德情绪影响的行为人会通过洁净自身来对抗道德焦虑。另外,还有一种方式是通过改变自我对舞弊行为所持有的看法和态度来降低认知失调,对舞弊行为这一概念本身,行为人会由起初的坚决谴责、难以接受到产生宽容和谅解。需要说明的是,不论通过自我肯定、洁净或是改变态度,舞弊行为人都具有清晰的认知力,知错并且认错,不会尝试合理化自己的行为,但是由于其有“能力”将道德情绪的影响降低至可接受的范围内,行为人很可能会选择继续实施舞弊。

4. 合理化。合理化方式的特殊之处在于,通过寻找托辞和自我说服,舞弊行为人会认为“自己没错”亦或是“错不在我”。严格来讲,合理化的“服务对象”并非是舞弊行为而是自我,合理化实质上是为自己的行为赋予了“特殊情况特殊对待”的特别化思维,目的是让其始终坚信自己是诚实和道德的,这导致行为人在实施舞弊的同时还维护了自我的道德属性,因此,从舞弊行为人的角度来看,合理化是一种最为有利和有效的方式,但是从舞弊行为治理的角度来看,合理化是对舞弊行为影响程度最深、持续性最长的一种方式,同时也是最难被捕捉和化解的。

三、合理化因素的研究基础:内涵、动机与方法(一)合理化的概念内涵:起源与发展

合理化作为专业术语最先被威尔士神经学家、心理医生Jones于1908年提出,Jones认为,作为一个理性人,其行为背后存在着一套自我信服、持续且连贯的行为逻辑和理由。随着研究领域的发展,社会学家和历史学家进一步对其概念范畴进行了广义拓展,除了行为辩护外,还包括为自己的观点和理论进行精巧设计的“理性”辩解。Sloane(1944)指出,在广义范畴下,携带着“自我主观性”的观点和理论即等同于“合理化”,但是即便在科学领域,尤其是社会科学领域,想要实现真正的“客观性”是不现实的。在广义内涵下,近乎人人都是“合理化者”,任何观点都是“合理化产物”,因而难以为后续的科学研究提供有效的概念区分。但广义内涵在一定程度上说明了提供合理理由在个体行为决策中的重要地位,正因如此,合理化在不同学科领域的后续研究中被证实具有十分重要的影响作用。

Cressey(1953)基于犯罪学的视角揭示了合理化是白领犯罪一贯发生的因素,通过合理化的方式,偏差行为人即使实施了被广泛认为的不道德行为,也可以给予自我诚实和值得信任的心理暗示。随后,Sykes和Matza(1957)将相关现象理论化,提出中和理论(neutralization theory)的观点,认为违反法律的个体会让自我陷入合理化的机制中,通过寻找各种各样的理由来使个体免于社会道德的谴责。随着理论的进一步发展,合理化作为一项违道德行为的心理加工机制,再次引起了心理学领域的关注。Bandura(1986)基于社会心理学的视角提出了道德推脱(moral disengagement)的概念,认为实施不道德行为的个体会形成特定的认知倾向来合理化自我的偏差行为,从而避免个体的内疚和自责情绪。由此可见,在上述不同的学科领域下,合理化虽被不同的研究者用不同的术语予以表达,但是其本质内涵是一致的(Murphy和Dacin,2011),所形成的普遍共识是:其一,合理化是一项认知加工过程;其二,合理化是为违背社会道德准则和个体道德认知的行为提供自认为合理的理由;其三,合理化能够有效降低行为后所导致的内心谴责。基于此,本文对合理化内涵的概念界定是,所谓合理化,是指为偏离个体道德认知的行为赋予自我信服式理由的认知加工过程,并以此来降低行为后对内心造成的负面效应。

(二)合理化的内在动机:为何合理化

1. 情绪规避性动机。社会道德准则无疑是维护社会秩序,保障人际互动过程向着公平、和谐方向发展的重要因素。当实施舞弊等违道德行为对其他客体造成伤害时,会激发个体产生内疚情绪;当舞弊等违道德行为被曝光,会激发个体产生羞愧情绪(谭文娇等,2012)。无疑,无论是内疚或是羞愧情绪都会成为舞弊行为人试图抑制和避免的负性道德情绪,因此会激发行为人通过合理化来维护道德自我,实现情绪规避。Bandara(1996)通过自我报告式的情绪度量方式证实,合理化能够显著降低实施违道德行为所产生的负性道德情绪。

2. 认知一致性动机。Festinger(1957)的认知失调理论(cognitive dissonance theory)指出,行为人总试图将个体行为与自己一贯对自我的认知保持一致,而这种一致性是一种内在的、本能的、无意识性的需求。正因如此,当违背道德准则而产生与道德自我相违背的认知元素时,两个矛盾性认知将会引发个体产生认知失调。减少认知失调的方法分为两类:其一,拒绝实施舞弊,使行为与道德自我保持认知一致性;其二,通过合理化的方式,改变个体对特定环境的认知,使得自我对舞弊行为的道德判断趋同道德自我,从而保持道德认知的一致性。

3. 自我完整性动机。与认知失调理论不同,自我肯定理论(self-affirmation)认为舞弊行为人产生相应的认知或行为倾向是出于自我完整性动机,而非认知一致性动机(Steele,1988)。当行为人发现其所实施的舞弊行为威胁到了自我的道德属性时,自我完整性动机会驱使个体通过某些其他认知或行为来实现对自我正向特质的修复或重塑。正因如此,自我肯定理论所提出的自我完整性动机则成为了合理化形成动因的另一个可能性解释(Tsang,2002)。

(三)合理化的常见方法:如何合理化

1. 对行为进行认知重构。对行为进行认知重构是指,通过对舞弊等违道德行为进行认知上的重新解读,从而提高舞弊行为在道德上的可接受性。该类型下的具体方式包括道德辩护、委婉标签和有利比较。(1)道德辩护。所谓道德辩护(moral justification)是指将舞弊等违道德行为重新解读为是出于更高的社会价值或社会道义,从而赋予偏差行为以道德属性(Bandura,1999)。道德行为间往往也存在着冲突性和矛盾性,诸如财务报告舞弊常常需要行为人在“不做假账”和“帮助组织渡过难关”两个问题上作出抉择,甚至在某些情况下,当舞弊行为决策涉及“组织的人情”、“朋友的友情”、“家庭的亲情”时,其中可能还夹杂着比“诚信”、“不作假”等更为重要的情分道义。此时,行为人可以通过诸如“为了帮助组织渡过难关”、“为了组织员工免受失业之苦”等其他自认为更高的社会道义来为舞弊行为实施道德辩护。(2)委婉标签。委婉标签(euphemistic labeling)是指通过精心挑选的辞藻来将舞弊等违道德行为描述成是正常的或是无害的(Bandura,1999),从而提高行为人对舞弊行为的接受程度。委婉标签常常表现为行为人试图通过一些难以理解的语言和推理来对行为进行解释,例如“在商业战争中欺骗只不过是一种策略”、“舞弊亦是一种商场法则、商战策略”等听起来似乎无害的言辞,不仅可能成为行为人合理化舞弊行为的信息工具,还可能掩盖舞弊行为的道德相关性,从而导致行为人丧失对特定舞弊行为的道德认知。(3)有利比较。有利比较(advantageous comparison)是指通过与更加恶劣的违道德行为作比较,进而凸显自我偏差行为的可接受性,行为人会自认为,相较更恶劣的行为,自己仍然是具有良知的。Brown(2014)的实验已经表明,暴露于严重的舞弊事件中,行为人会认为相较于这些严重的舞弊案例,自身的舞弊行为是微不足道和可以接受的。

2. 遮掩或扭曲责任。除了将舞弊等违道德行为在认知层面上赋予正面、积极的道德色彩外,遮掩或扭曲责任旨在通过降低乃至切断行为主体与违道德行为的关联性亦或扭曲行为影响的方式来实现合理化。该类型下的具体方式包括责任转移、责任分散、忽视或扭曲结果。(1)责任转移。当舞弊等违道德行为是在权威人士(如上层领导)的压迫或者他人的指示下实施时,行为主体往往不会将产生错误后果的责任归咎于自身,而常常选择将责任转移到给出指示或者发布命令的行为人身上,从而实现责任转移(displacement of responsibility)(Bandura,1999)。实施责任转移的行为人会给予自己“错不在我”的心理暗示,从而将个体与行为间的关联性切断。在会计舞弊行为的研究中,领导层施压下的舞弊决策现象尤为普遍,责任转移也因此而成为十分普遍且有效的合理化“工具”。(2)责任分散。责任分散(diffusion of responsibility)是指对于某个偏差行为而言,如果由某个个体单独实施或完成时,行为人会清楚地意识到自我对于行为后果所承担的完全责任,但如果由行为群体共同实施或完成时,群体中的“匿名效应”会稀释和分散个体的道德责任,从而有效减轻和消解实施不道德行为所产生的心理压力(Bandura,1999)。例如南方保健舞弊案的前任首席执行官Richard坚称“所有的企业都在捏造和粉饰报表数字,错不在我”(Stuart,2005)。有学者指出,责任分散已经成为现代社会中的新型“道德困境”,凸显了道德情境中“善的脆弱性”(高晓文和于伟,2016)。(3)忽视或扭曲结果。忽视或扭曲结果(igonre or misconstrue consequences of the acts)是通过认知规避、选择性关注或者扭曲行为影响的方式来将行为后果的负面效应最小化或者消除。行为主体会认为他们的行为没有伤害到任何人或者伤害微不足道,因而无需关注或为此承担责任。正因如此,实施小型偷盗、伪造等资产侵占行为的当事人会认为,他们的行为没有伤害到任何人,也没有对企业的利益造成实质性伤害,因而可以接受(Murphy和Dacin,2011)。

3. 降低对行为客体的认同。降低对行为客体的认同也是一种避免道德谴责的有效方式,通过主观上对行为客体的价值贬低从而将违道德行为凸显为无关紧要亦或是理所当然。该类型下的具体方式包括否认受害者和应得权利。(1)否认受害者。否认受害者(denial of the victim)的关键认知过程在于降低对受害者的认同(Sykes和Matza,1957)。通过对受害者进行“非人性化”(dehumanization)的描述或者将其视为“戴罪之身”的方式进行价值贬低,因此行为主体不会因此而产生心理负担。(2)应得权利。大多数行为人都会自发性的关注付出(成本)和回报(收益)之间的配比关系。当行为人的付出得不到应有的回报时,这种心理契约的失衡随即会引发个体对于不公平感的认同,并进一步视时间长短而逐渐扭曲个体的心理和行为。在此认知框架下,应得权利(deserved entitlement)则成为了行为人合理化舞弊等违道德行为的方式之一(Murphy,2012)。

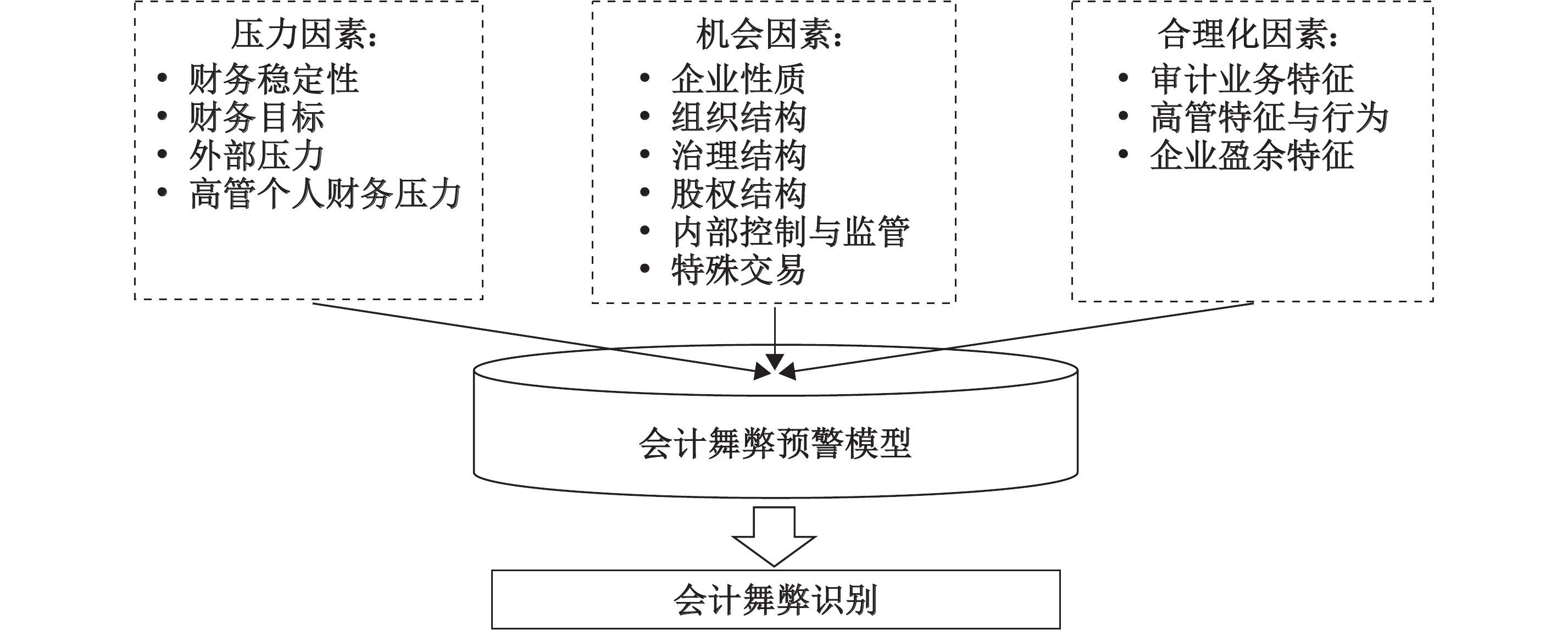

四、舞弊行为合理化的识别与测度(一)舞弊行为合理化的经济计量:资本市场会计研究

基于资本市场数据的合理化测度方式能够依托大数据优势展开研究,数据取得上占据优势,数据量大,应用广度高,但资本市场数据是结果化的、表征化的,其因果关系的不唯一性导致“由表及里”的测度方式,其效度往往较低,偏离程度也常常较高。因此,目前主要在围绕舞弊三角理论展开的会计舞弊识别研究中有所呈现和应用。表1中整理了国内外主要替代指标的选取内容,可以归为三类:(1)审计业务相关指标,涵盖审计意见、审计师关系、审计师变更、事务所变更等;(2)高管特征与行为,包括高管教育背景及其不切实承诺;(3)企业盈余特征,主要围绕企业应计制盈余相关变量。上述指标的选取依据来源于美国注册会计师协会所颁布的《审计准则第99号——考虑财务报告中的舞弊》(SAS NO.99)中关于态度/借口中的相关内容与示例。一方面,从其内容特征分析来看,多数偏向于反映管理层的“态度”而非“合理化”;另一方面,企业盈余特征的影响因素过多,多因素的交互作用和因果关系导致其难以对合理化程度实施有效刻画。

| 文献来源 | 替代变量的选取 |

| Skousen等(2008) | 审计师变更;审计意见;应计盈余 |

| 韦琳等(2011) | 审计意见 |

| 王敏和李瑕(2011) | 审计师变更;事务所变更;非标审计意见;舞弊前应计水平;舞弊前应计方向 |

| 李敬等(2013) | 与审计师关系 |

| 金花妍和刘永泽(2014) | 高管平均教育背景;管理者不切实承诺;与审计师关系 |

| Sari等(2016) | 应计总额/总资产 |

| Parlindungan等(2017) | 审计师变更 |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | |

(二)舞弊行为合理化的实验测度:行为会计实验研究

1. 自我报告法。自我报告法是指,通过自我报告的方式让舞弊行为人说明其实施舞弊行为的因由。该方法在Murphy(2012)、Mayhew和Murphy(2014)的实验研究中被采纳。一旦受试对象选择虚报收入,移动端会自动弹出“你为什么会选择虚报收入”的对话框来让错报者作出解释。自我报告法常常是心理学研究中关于某种心理特质的早期测度方式,该方法的主要优点在于可以直接捕捉到被试者的真实想法,信度较高,同时有可能发现基于特定情境下的新的合理化方式。但是,该方法也存在着诸多弊端。其一,需要研究者人为判断被试者给出的解释是否属于合理化借口,并进一步予以归类,容易产生主观偏差。其二,由于舞弊行为研究的敏感性,自我报告法容易导致被试者产生厌恶、反感等应激情绪,也有可能会由于暴露而放大了自身的羞愧、内疚情绪,导致实验结果产生偏差。其三,这种测度过程较为繁琐,如果想要降低主观因素所造成的分类偏差,则至少需要两位以上的助理人员进行“独立判断分类—组内核对—差异对峙—达成共识”的分类过程,这无疑大大增加了实验测度的工作量。

2. 量表度量法。量表度量法常常是行为学和心理学中对某种心理特质实施有效测度的方式之一,经检验的、成熟的量表可以提供信效度较高的测量结果。已有采用量表度量方式的研究者普遍选择借鉴其他研究领域的成熟量表,主要包括期许性反应平衡量表(BIDR)、中和量表以及道德推脱量表。(1)期许性反应平衡量表。期许性反应平衡量表(balanced inventory of desirable responses,BIDR)③最初是由Paulhus(1984)开发出的、用于度量社会赞许效应④的量表,Desai等(2010)选择使用BIDR作为度量被试者在舞弊行为决策中的合理化倾向。通过BIDR量表的内涵表述可以发现,使用BIDR来度量行为人的舞弊合理化从概念上来说可能并不十分契合:合理化本质上是为了缓解个体由于实施违道德行为而产生的内心谴责,而BIDR测度的是个体为迎合社会期许而做出的反应性行为。因此,使用BIDR来直接度量行为人的舞弊合理化可能会在根源内涵上存在一定的偏差性,但是也并不能因此而排除社会赞许效应与合理化倾向两者存在相关性的可能。(2)中和量表。Slezak(2013)使用鲍尔中和量表(Ball,1973)来测度公立大学中员工对于窃取资产、伪造采购文件行为的合理化认知倾向。中和量表是自中和理论发展而来的度量工具,中和理论是Sykes和Matza于1957年提出,起初应用于青少年犯罪领域,是该领域内具有较强解释力的应用理论。Sykes和Matza将具体的合理化内容称之为中和技术(techniques of neutralization),并在此基础上确定了五种具体类型的中和技术⑤。该理论在后续的扩展研究中,得到了大量研究者(Klockars,1974;Minor,1981;Garrett,1989等)基于不同学科成果所补充的经验性方法,但与此同时也带来了一个令人困扰的问题,即中和技术缺乏一个被普遍引证的、统一性的方法维度。除Sykes和Matza(1957)的五种基础技术外,其余方法维度的多寡取决于研究者所涉猎和引证的文献量,正因如此,也导致上述研究者对于中和技术维度的分类各不相同。(3)道德推脱量表。Bandura(1999)基于社会心理学视角提出了道德推脱的概念,并以此来解释“人为什么会实施不道德行为”的潜在心理过程。该理论的主要观点是,实施不道德行为的个体会形成特定的认知倾向,通过使用八种不同类型的合理化机制⑥来合理化自我的偏差行为,从而避免个体的内疚和自责情绪。该量表后续广泛应用于军事(McALister,2001)、组织(Barsky,2011)、企业员工(Moore等,2012)等领域,且不存在方法维度不统一的问题,道德推脱量表自开发以来一直保持着八项机制的稳定维度,其不足是在实际测度时需要关注情境变量以及社会赞许效应对行为人填答偏差的影响。

3. 前因变量法。前已述及,由于合理化是一种存在多方法维度的认知倾向,因此,Brown(2014)认为,行为人对合理化方法的选择往往取决于具体道德情境中所能搜寻、获取和加工的认知信息。前因变量法是一种适宜研究单一方法维度或是单一情境变量的方式,正因如此,其主要缺点是,只能检验一种合理化认知方式的影响作用,可能产生其他替代性解释,需要进一步设计附加实验来排除替代性解释的影响。准确来说,前因变量法更像是一种诱发机制。如果能够保证特定情境所能诱发的合理化认知是唯一的,那么,基于研究模型和方法的需要,研究者可以选择直接省略度量过程。

五、基于合理化因素的会计舞弊行为研究进展(一)基于舞弊三角理论框架的会计舞弊研究

1. 基于舞弊三角理论的会计舞弊动因分析。舞弊三角理论指出,行为人想要实施舞弊,压力、机会和合理化三要素缺一不可。因此,大量的会计舞弊研究者以此作为舞弊行为产生的动因模型,以资本市场上层出不穷的会计舞弊案例为研究对象进行动因分析,试图从三要素的层面对舞弊行为的产生寻找动因解释(Baten,2018;Schnatterly等,2018)。对多数经典案例进行总结研究后可以发现,舞弊行为人的舞弊压力多数来源于绩效、经济和声誉等方面,而舞弊机会多数是由于企业内部控制失效或者管理层凌驾于内部控制之上所导致。关于合理化这一要素,多数研究者是通过对新闻报道中所涉猎的访谈内容进行筛选后,择取当事人对舞弊行为所提供的托辞作为其内心合理化过程的表征,因此取材受限也导致相关的分析内容相较浅显,难以真正的捕捉到行为人内心真实而复杂的心理决策过程。于是,部分研究者转而选择以舞弊三角理论作为研究工具对会计舞弊行为的识别和治理展开研究。

2. 基于舞弊三角理论的会计舞弊识别与预警研究。以舞弊三要素为识别框架,通过寻找相应指标来建构企业财务报告舞弊的“红旗”信号和预警机制,以期能够刻画出企业舞弊行为的先兆,防微杜渐,是该领域的研究意义和价值所在。本文根据近十年来国内外以舞弊三要素为框架,以经济计量为手段建构出的代表性舞弊识别模型⑦进行分类整理,并绘制如图2所示。从各识别指标内容及其发展情况来看,压力、机会要素下的识别指标逐渐丰富,同时大类维度也渐渐趋于稳定和一致。合理化要素属于内化心理机制,其度量过程相较复杂和困难,因而早期研究者往往选择不予考虑(陈关亭,2007)。但近年来逐渐有相关学者尝试对合理化要素下的相关指标进行补充和丰富,起初研究者主要依据和借鉴的是SAS NO.99(态度/借口)中关于“与前任和现任审计师的关系紧张”的应用示例,从而以审计相关事项来间接刻画被审计单位管理层对审计工作的整体态度,突破了过去合理化维度下“零指标”的研究瓶颈(Skousen等,2008)。随后,不断有学者从管理层特征与行为(金花妍和刘永泽,2014)以及企业盈余特征等要素进行补充。只不过,这些间接的度量方式仍然无法有效和完整地刻画出合理化这一复杂的内化心理特质。因而从目前的研究进展来看,基于合理化维度下会计舞弊识别指标的构建仍然面临巨大的挑战。

|

| 图 2 基于舞弊三角理论的会计舞弊识别模型图 |

3. 基于舞弊三角理论的会计舞弊治理研究。基于压力视角下的会计舞弊治理研究主要集中于通过公司治理与外部强制监管的方式来最大化压力要素对微观企业乃至宏观经济所产生的净效益。不可否认,压力要素是行为人会计舞弊行为的导火索,但是如果使用得当,也会对行为人产生正向激励作用,反而成为企业经济增长的催化剂。因此,如何通过治理特征的设计(诸如权力调整、股权激励等)与外部强制监管手段的配合,在抑制会计舞弊的同时最大化压力要素对企业经济增长的增量效益,是目前该领域的主要研究阵地。研究者们基于机会视角下的会计舞弊治理研究主要聚焦于内部控制的相关研究。研究主体从早期的企业内部控制的建设(王海林,2017)到如今的行政事业单位内部控制体系的构建与完善(唐大鹏等,2015;唐大鹏等,2017),以有效的内部控制作为屏障,减少行为人实施会计舞弊的机会,从而有效抑制舞弊行为的发生。

就目前的现实情况来看,合理化因素潜藏于组织和生活环境中的各个层面,潜移默化地影响着行为人做出的偏差行为决策。而作为一项心理特质因素,合理化不同于压力与机会,难以被捕捉、控制和度量的特性大大增加了其研究难度。因此,就目前而言,所形成的研究成果尚且不多且集中来源于国外。而就国内研究而言,基于合理化因素的会计舞弊治理研究尚处于盲区,未来具有很大的研究前景和研究价值。

(二)基于合理化因素的会计舞弊作用机制研究

1. 基于整合维度视角下的经验证据。(1)态度、人格特质与舞弊合理化。Murphy(2012)的研究结果表明,第一,在实施舞弊行为的个体中,选择使用合理化来做解释的数量会显著高于从压力、机会角度所做出的解释,这说明多数的舞弊行为人会选择使用合理化来解释他们的行为;第二,在态度上更倾向于向他人展示自我以及在性格特点上具有高马基雅维利主义特质的行为人,当压力与机会并存时,无论是在舞弊可能性和舞弊金额上都会较其他人更高;第三,高马基雅维利主义特质的行为人在实施舞弊行为后会较其他人承受更低程度的情绪负担;第四,虽然态度与合理化共同构成了舞弊三角理论的维度之一,但是两者实质上却属于不同的心理构念。该研究的重要贡献在于,基于现实的情景决策场景,真实有效地捕捉到了个体在会计舞弊行为决策中的合理化认知,同时将情绪、人格特质等非理性因素融入该领域的研究中,为后续研究做了重要的铺垫和指引。(2)舞弊压力、机会与合理化的交互作用。以往基于舞弊动因理论的会计舞弊行为研究,研究者们常常假定各动因因素之间是稳定且相互独立的,因而会选择基于某一固定因素视角来考察其影响机理及其控制策略。但是,Desai等(2010)的实验研究打破了以往的常规假设,认为各动因因素之间并非呈简单的孤立状态,而是存在着交互作用,并进一步考察了这种交互作用如何影响行为人的舞弊行为决策。Desai等选择以BIDR量表作为度量行为人的合理化倾向的研究工具并进一步考察这种交互作用的影响效应,首次基于因素间交互作用的视角展开,实现了一次对各因素间相关关系及其影响效应的进一步拓展。⑧

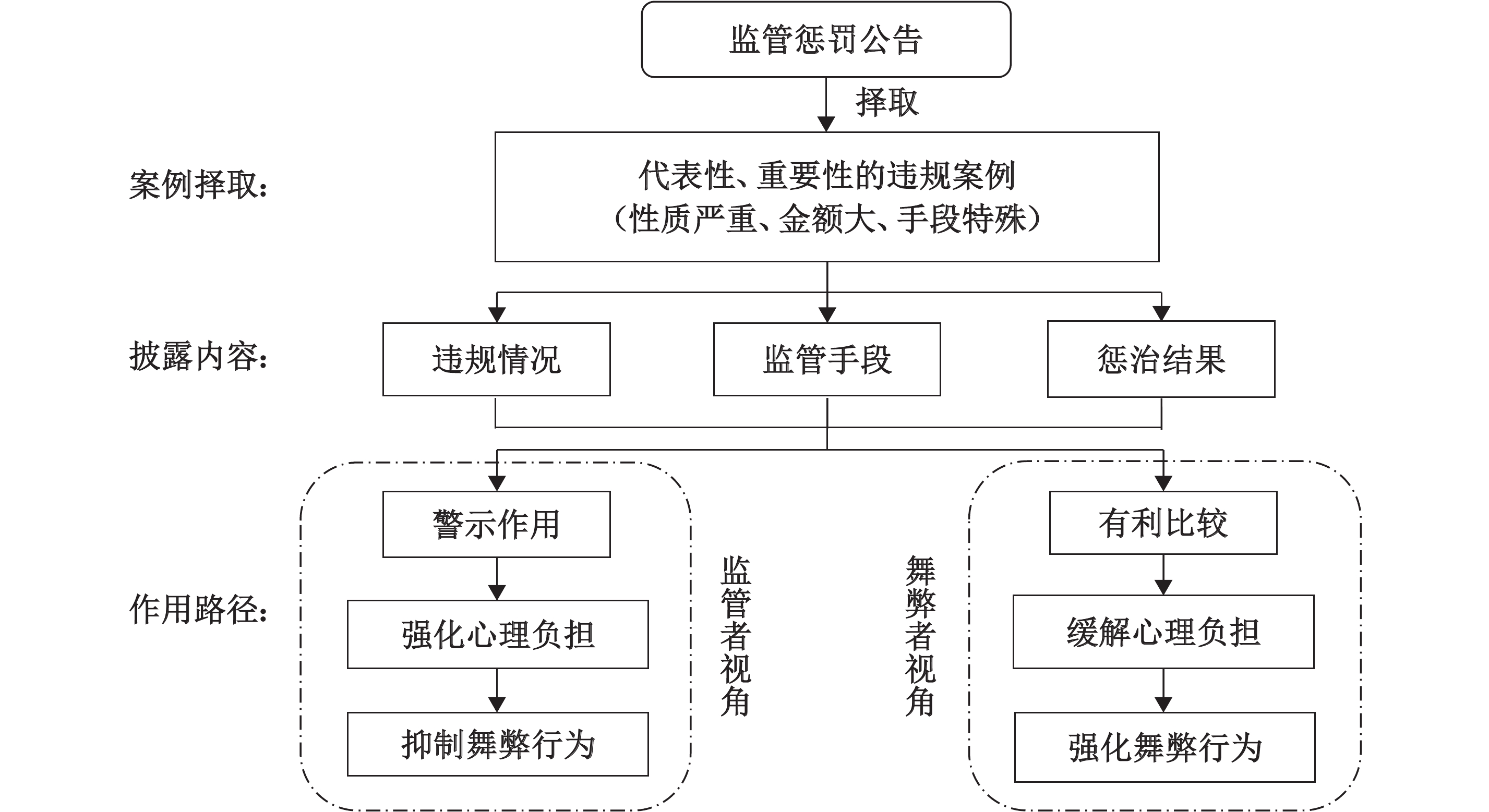

2. 基于单一维度视角下的经验证据。(1)有利比较:监管惩罚公告对舞弊者能发挥出警示作用吗?一直以来,对违规舞弊行为的惩罚、披露和公告是一种重要的监管方式。除了对舞弊当事人依法惩治外,如图3所示,监管者的另一个目的是为了通过惩罚并公告的方式来发挥其警示作用,以期在一定程度上抑制违规舞弊行为的发生。但是,Brown(2014)的实验研究却发现,对于已经作出舞弊行为决策的潜在舞弊者而言,这种警示作用不但有可能会失效,而且还可能会提高行为人对于舞弊行为的接受程度。一般而言,基于代表性、重要性原则以及对成本效益的考量,监管机构会倾向于选择性质严重、涉及金额较大或是舞弊手段特殊的案例作为对外披露公告的典型案例,并预期起到“以儆效尤”的作用。但是,对于已经作出舞弊决策的潜在舞弊者而言,由于其思维方式处于动机推理的状态,因而更倾向于通过信息的选择性关注来合理化自我的决定。一旦监管惩罚公告事件的金额远高于行为人的舞弊金额,个体则会通过有利比较的合理化认知来缓解自我的心理负担,认为相较于这些严重的舞弊案例而言,自身的舞弊行为是微不足道的,从而显著提高个体对于违规舞弊行为的接受程度。在传统的治理方式下,忽视合理化因素的作用可能会导致在某些情况下出现适得其反的效果。因此,需要我们进一步将合理化因素有效地融入到舞弊行为的治理框架中,促进治理体系的完善。(2)责任转移:权威人士指令对合理化、情绪及舞弊行为的影响。Mayhew和Murphy(2014)引入了“服从权威”的诱导机制,探讨了责任转移合理化对负性情绪与舞弊行为的影响。实验结果表明,在组织情境中,领导对下级的舞弊指令会显著影响其舞弊行为决策,同时该指示会让下级形成舞弊“惯性”,责任转移合理化在错报指令与错报行为之间起中介作用,实施错报的被试者其负性情绪值介于诚实报告者与合理化者之间。沿袭该实验结论,不道德的舞弊行为会显著增加行为人的负性情绪,而合理化对负性情绪具有显著的缓解作用,进一步,合理化虽然能减轻负性情绪的影响,但却不能实现完全规避,只能降低至行为人可以忍受的阈值之下,这意味着合理化的作用可能更多在于“遮掩”而非“抹除”。

|

| 图 3 监管惩罚公告影响作用的路径图① |

(三)基于合理化因素的会计舞弊控制策略研究

在对诸如会计舞弊等违道德行为的研究过程中,大量研究者发现,在不同的行为主体之间和不同的情境因素下,个体的合理化倾向均存在着显著性差异。因此,以往关于合理化预防和控制策略的研究主要围绕着个体因素与情境因素的控制两方面展开。

1. 个体因素层面。Moore等(2012)基于个体因素层面整合并提出了在道德决策中合理化影响因素的理论框架,并实证检验其与合理化因素⑨的相关性。Moore等将影响因素分为三类,分别为:与道德相关的个人特质、道德推理能力与倾向以及道德情绪,并进一步细分出八个具体因素,如表2所示。其中,马基雅维利主义、相对主义伦理意识与合理化正相关,因此,有必要通过筛除、减少和控制的方式实施有效抑制;而道德认同、移情特质、道德认知、理想主义伦理意识与合理化负相关,这意味着通过培养和增强行为人的上述特质可以显著降低个体的合理化倾向;在道德情绪的特质因素下,个体的合理化水平与内疚情绪存在着显著的负相关关系,而内疚情绪同时也是约束行为人实施偏差行为的重要心理机制,有鉴于此,以情绪干预为手段,强化内疚情绪的抑制作用将会成为提高行为人道德自我防控能力的重要方式。

| 因素 | 与道德相关的个人特质 | 道德推理能力与倾向 | 道德情绪 | |||||

| 马基雅维利主义 | 道德认同 | 移情特质 | CMD | 理想主义 | 相对主义 | 内疚 | 羞愧 | |

| 测量工具 | Mach IV | MIM | IRI | DIT | EPQ | TOSCA | ||

| 文献来源 | Christie

(1970) |

Aquino和Reed

(2002) |

Davis

(1983) |

Rest

(1986) |

Forsyth

(1980) |

Tangney等

(1989) |

||

| 相关性符号 | + | − | − | − | − | + | − | 不相关 |

| 注:根据Moore等(2012)整理,CMD(cognitive moral development):个体道德认知发展水平;Mach IV:马基雅维利主义量表IV;MIM(moral identity measure):道德自我认同问卷;IRI(interpersonal reactivity index):人际反应指针量表;DIT(defining issues test):确定问题检验量表;EPQ(ethics position questionnaire):伦理立场问卷;TOSCA(test of self-conscious affect):自我意识情感测验量表。 | ||||||||

Bandura等(2001)发现,在青少年中,感知的学术自我效能(academic efficacy)和自我监管效能(self-regulatory efficacy)会通过降低合理化倾向和增加亲社会性来显著抑制个体的违道德行为。在青少年群体中,对于自我掌握学科知识的能力(学术自我效能)以及抵制同龄压力的能力(自我监管效能)越自信的个体其合理化认知的倾向性越低,同时,也更乐于选择帮助同伴。上述结果表明,增加青少年的自我效能感可能会对抑制合理化,进而减少青少年犯罪起到有效助益。

2. 情境因素层面。(1)传递合理化的“自省”信号。所谓传递合理化的“自省”信号是指,让个体思考其常用的合理化借口,从而限制其使用合理化借口的能力。Murphy(2012)的研究表明,通过让行为人在决策前思考其常用的合理化借口能够对其错报行为及合理化的使用起到显著的抑制作用。并且,倘若经过“自省阶段”的被试者仍然坚持实施舞弊,其会有意避开经过实验控制的合理化借口,从而选择其他借口作为托辞。行为主体对待常见合理化机制会产生自发的排斥性,从而抑制合理化的影响作用。另外,受害者的反馈、权威人士的特质⑩、旁观者的质疑和反对(Milgram,1974;Staub,2000)都能起到很好地传递“自省”信号的作用,从而产生抑制和防范作用。(2)建构以共同价值观为基础的围栏机制。围栏(fences)机制的概念是Reinstein和Taylor于2017年提出,是指以共同价值观为基础,反映社会对行为共同期许的正式制度或非正式习俗。从作用机理来看,围栏机制类似于不同宗教文化中所特有的文化或行为习俗。不同于法律等强制监管制度,它没有正式的惩罚和制裁手段,但是,违规者将面临着严重的声誉危机。Gentile(2010)指出,以潜在的共同价值观所形成的习俗为依托,在职业领域内纳入这种围栏机制能够时刻提醒会计人员保持职业操守,有效抵制诱惑和压力,并限制合理化的产生。围栏机制可以说是一种影响会计人员执业行为的道德行规,可以表现为正式制度或是非正式习俗,通过潜在价值观的影响对合理化和舞弊行为起到显著的抑制作用。

六、总结与研究展望通过全文的梳理来看,合理化这一概念虽然起源较早,并经犯罪学和心理学学科的发展,但是,从目前而言,在会计舞弊行为研究领域其研究体系尚不成熟,所形成的研究成果不多。大多数文献或是进行规范研究尝试用相关理论来解释合理化因素的作用机制及其影响效应,或是进行案例研究列举舞弊行为人在个案中所使用的合理化借口,并且大多数设想和假设缺乏经验证据的支持。而且从为数不多的经验研究来看,合理化的测度方式因人而异,缺乏较为统一和公认的方法。尝试推动基于合理化因素视角的会计舞弊研究将显得十分有意义,领导层施压、集体舞弊、监管公告失效、道义人情,这些因素普遍存在于社会情境中,显著影响着个体的决策心理。未来值得进一步深耕和考察的研究重点和方向如下,但并不局限。

(一)舞弊行为合理化的实证计量研究

前已述及,作为行为个体的心理特质因素,寻找有效测度方式以实现精准刻画,是该领域展开实证研究的首要前提,亦是难点所在。基于资本市场数据的合理化测度方式,近年来以审计特征、高管特征以及企业特征为代表性度量方式,突破了过去大数据下“零指标”的研究瓶颈,然其局限性亦很明显,有鉴于此,未来一个合理、有效替代变量的选取应首先基于问卷或更为精准的合理化实验测度方式,实证检验与合理化因素存在强关联性的显性特质,而后据此实现替代指标的构建。在实验测度方面,未来研究可以道德推脱量表为研究框架,以会计情景为设计蓝本,构建适用于会计舞弊研究领域的特定合理化量表,以保证其在关联度、信度、效度等方面的可整合性和可验证性,亦有利于实证研究的不断完善,同时也可作为资本市场替代指标的选取和构建的一种检验工具。

(二)舞弊行为合理化的诱发信息、影响因素及其控制策略研究

1. 实现会计情境下合理化诱发信息的有效识别。如图4所示,在过去这些信息存在于组织与生活环境中的各个层面,潜移默化地影响着个体的心理与行为,但是却不受研究者和实务人员的重视。故此,只有融入会计情景,实现信息识别,尝试将情景与合理化信息建立有效关联,方可进一步推进其治理之道。

|

| 图 4 舞弊行为合理化作用及其抑制机制的研究框架图 |

2. 探究舞弊行为合理化的作用黑箱及其影响因素。从合理化到会计舞弊的作用黑箱内是否还包含着其他道德情绪?合理化因素又是否通过除情绪外的其他作用链条影响会计舞弊?故此,进一步探究合理化对会计舞弊行为的作用黑箱将可能成为未来的一个重点研究方向。在未来,下列影响因素有待于进一步研究和关注:(1)组织氛围、组织承诺、上下级关系等环境因素;(2)行为人的人口特征、认知偏差、性格特质、传统价值观、道德水平等个人特质;(3)情绪系统等心理因素,并考察上述因素对个体合理化认知过程以及行为决策的影响。

3. 舞弊行为合理化的控制策略研究。可沿以下三条主要路径展开:(1)完成会计情境下合理化诱发信息的识别,并将有关失效因素纳入制度建设予以控制;(2)探究合理化的作用黑箱,反向强化作用黑箱,以实现路径不通,例如以情绪干预为手段,通过宣誓等方式强化其负性道德情绪的阻绝抑制作用;(3)考量相关影响因素的影响效应,依据其相关关系纳入企业用人选聘机制以及企业文化建设的考量范畴,例如依据Murphy(2012)的研究,马基雅维利主义者其情绪自控能力较弱,会显著强化合理化信息对舞弊行为倾向的影响作用。

(三)舞弊决策中合理化影响作用的脑神经机理研究

神经科学在社会科学研究领域的应用处于迅速发展阶段。神经经济学、神经管理学、神经营销学等以神经科学技术为基础的新兴领域越来越多,以会计理论与心理理论为基础,以神经科学为手段的舞弊决策合理化研究将努力尝试对以下问题进行回答:舞弊行为合理化产生及其作用的神经基础是什么?能否基于神经科学的视角对合理化实现精准刻画?基于神经科学手段能否对行为人合理化特质及其决策特征实现稳定预测?哪些外生变量能够影响其神经基础从而实现有效抑制?对上述问题进行回答将对该领域的研究向科学决策发展有所助益。

① 舞弊三角理论指出实施舞弊行为的行为人需要满足三个条件,即压力(pressure)、机会(opportunity)和合理化(rationalization)。

② 根据Murphy(2011)和其他文献的修正,笔者在“忏悔、补偿行为”后补充了一点“自我惩罚”。

③ BIRD量表的度量维度主要包括两因素:自欺性拔高(self-deceptive enhancement,SDE)和印象管理(impression management,IM)。其中自欺性拔高是指由于过度自信而造成的,无意识性的、诚实但却过分夸大自我正向特质的倾向;印象管理是指为迎合他人或社会期许而有意做出的正向表现。

④ 社会赞许效应是指行为人为寻求社会认可,以社会期许的方式,通过否认或掩盖自我不被称道的真实想法(或行为)来突出自我的正向特质,实施自我美化。

⑤ Sykes和Matza(1957)的五种基础技术分别为:否认责任(denial of responsibility)、否认伤害(denial of injury)、否认被害者(denial of victim)、谴责批判者(condemning the condemner)、高度效忠群体(appeal to higher loyalties)。

⑥ 八项合理化机制分别为道德辩护、委婉标签、有利比较、责任转移、责任分散、忽视或扭曲结果、非人性化、责备归因。

⑦ 具体指标内容此处省略,具体可详见陈关亭(2007)、Skousen等(2008)、韦琳等(2011)、王敏和李瑕(2011)、李敬等(2013)、金花妍和刘永泽(2014)、伍中信和陈玲(2015)、Sari等(2016)、Parlindungan等(2017)等人的研究。

⑧ 此处舞弊者视角中的“舞弊者”指舞弊金额远低于披露公告事件所涉金额的舞弊行为人。

⑨ Moore等以道德推脱量表作为度量行为人在八个合理化机制中倾向性高低的研究工具。

⑩ 权威人士的指令是直接下达还是他人转述,是当面下达还是通过其他媒介下达,这些情景变量的改变均会显著影响到对行为人责任转移合理化的使用。

| [1] | 陈艳, 陈邑早, 于洪鉴. 责任分散合理化、负性情绪与舞弊行为倾向[J]. 会计论坛, 2017(2): 42–65. |

| [2] | 崔学刚, 邓衢, 邝文俊. 基于神经科学方法的会计研究: 分析与展望[J]. 会计研究, 2016(12): 21–28. |

| [3] | 唐大鹏, 武威, 王璐璐. 党的巡视与内部控制关注度: 理论框架与实证分析[J]. 会计研究, 2017(3): 3–11. |

| [4] | 王海林. 企业内部控制缺陷识别与诊断研究——基于神经网络的模型构建[J]. 会计研究, 2017(8): 74–80. |

| [5] | 于洪鉴, 陈艳, 陈邑早. CEO个人特质与企业投资行为研究: 研究视角及未来展望[J]. 当代经济管理, 2018(2): 25–33. |

| [6] | Barsky A. Investigating the effects of moral disengagement and participation on unethical work behavior[J]. Journal of Business Ethics, 2011, 104(1): 59–57. |

| [7] | Baten M A. Beyond the fraud triangle; Why people engage in pecuniary crimes?[J]. International Journal of Advanced Research, 2018, 6(1): 1002–1007. |

| [8] | Brown T J. Advantageous comparison and rationalization of earnings management[J]. Journal of Accounting Research, 2014, 52(4): 849–876. |

| [9] | Mayhew B W, Murphy P R. The impact of authority on reporting behavior, rationalization and affect[J]. Contemporary Accounting Research, 2014, 31(2): 420–443. |

| [10] | Moore C, Detert J R, Treviño L K, et al. Why employees do bad things: Moral disengagement and unethical organizational behavior[J]. Personnel Psychology, 2012, 65(1): 1–48. |

| [11] | Murphy P R. Attitude, Machiavellianism and the rationalization of misreporting[J]. Accounting, Organizations and Society, 2012, 37(4): 242–259. |

| [12] | Murphy P R, Dacin M T. Psychological pathways to fraud: Understanding and preventing fraud in organizations[J]. Journal of Business Ethics, 2011, 101(4): 601–618. |

| [13] | Reinstein A, Taylor E Z. Fences as controls to reduce accountants’ rationalization[J]. Journal of Business Ethics, 2017, 141(3): 477–488. |