2019第41卷第7期

2.清华大学 五道口金融学院,北京 100083;

3.安徽师范大学 经济管理学院,安徽 芜湖 241000

2.PBC School of Finance, Tsinghua University, Beijing 100083, China;

3.School of Economics and Management, Anhui Normal University, Wuhu 241000, China

中国企业近年来被媒体曝光的违法违规行为呈现群体性爆发的趋势,企业成长中的伦理道德问题成为关注的焦点。企业的存续与其道德品行息息相关,从事败德行为的企业,一方面会毁灭自身,另一方面也会对社会造成危害,影响整个经济系统(Harris和Bromiley,2007)。关于公司败德行为的研究,国内外学者给予了广泛关注,围绕公司败德这一问题,前期学者主要是从败德行为的产生前因和影响后果两方面进行了研究。关于败德行为前因方面的研究,前期学者主要从董事会特征及规模(Adam和Mehran,2003)、外部独立董事(Agrawal和Chadha,2005)、股权结构(Halioui和Chellouf,2013)、审计委员会的设立(Abbott和Parker,2004)、机构投资者监督(Sharma,2004)、经营困境(Fisher和Hoffmans,2010)、高管个体特征(Schrand和Zechman,2012)、高管激励(Robison和Santore,2011)、政府监管与处罚(Liebman和Mihaupt,2008)、媒体监督(Dyck等,2010)、正式与非正式制度与文化(何杰和王果,2013)等方面分析了上述因素对公司败德行为的影响机制。

关于败德行为后果方面的研究,前期大部分研究主要关注了败德事件被揭发后,资本市场对这种“坏消息”的反应,即分析“坏消息”对企业股价和股票收益等所产生的短期窗口变化问题(Agrawal和Chadha,2005)。公司治理方面的研究文献,则更多考察了公司败德行为发生后对高管变更的影响(Agrawal和Cooper,2017),还有少部分研究关注败德事件揭发后对企业后续银行贷款产生影响(Liebman和Milhaupt,2008)。基于上述分析,前期研究较少去探讨败德行为对企业层面的经营绩效的影响,尤其以往关于败德行为被揭发后,企业是如何缓解和修复这些行为所带来的负面效应的研究相对更少或几乎缺乏这方面的研究。

基于上述研究空白,首先,本文将重点探讨被发现的败德行为对企业层面的后续运营绩效(ROA、ROE、托宾Q和市场价值)的影响效应。其次,本文将重点从治理机制的改善角度出发,分析哪些治理机制的完善能够对败德行为的负向效应起到修复和缓解作用,这部分是本文核心和重点之处。由此,本文的创新点在于:首先,不同于以往研究大多关注了败德行为在股票市场上的反应和被揭发后高管变更方面的研究,本文重点以企业合法性为研究视角,深入分析败德行为被揭发后对企业层面的后续运营绩效的影响;其次,尤其重点分析治理机制的两个方面,即监督机制(董事会独立性和机构投资者监督)和惩罚机制(CEO更换)的改善,在修复和缓解公司败德行为负面效应上的作用。上述两大方面的研究符合战略管理学者的一些呼应(Harris和Bromiley,2007),具有一定的理论和现实意义。

下文结构安排如下:第二部分基于企业合法性视角分析败德行为对组织后续绩效的影响,并提出相关研究假设;第三部分阐述研究的设计过程;第四部分对相关假设进行统计处理,并对检验结果进行分析;第五部分为稳健性检验;第六部分为研究总结。

二、理论分析与研究假设(一)败德行为①对组织绩效的影响:基于企业合法性视角的分析

企业的合法性是企业生存的根本性因素,败德行为被发现后会导致企业合法性的丧失,没有企业是为了合法性而存在,但是一个企业必须合法地存在着(Zaheer和Kostova,2004)。合法性的存在可以从多种机制对企业绩效产生关键性的影响,比如,合法性可以使得企业对他的忠实客户收取高价、不需要通过过多的广告和促销费用就可以达到更高的竞争性收益。合法性同时是一种经济性资产,显示了企业主要产品和业务的吸引力,能吸引更多和更好的资源进入企业(Sutton和Callahan,1987)。合法性对竞争者而言,具有较为明显的流动性壁垒的作用(Ferguson和Deephouse,2000),可以因为这种合法性而使一个组织长期处于具有竞争优势的地位且难以被模仿,所有这些因素都表明合法性对企业绩效具有显著的正向效应。相反地,合法性的丧失则通过在关键利益相关者之间产生负面影响而最终损害企业绩效,即不断增加的合法性有利于企业在关键利益相关者之间积累资源流而创造竞争优势,而丧失合法性则会有相反的效应。与很多经历过经营不当、管理事故和其他组织层面危机的企业类似,从事败德行为的企业会面临合法性的威胁(Marcus,1991),比如,由于“会计不规范性”导致的财务重述行为会对那些实施这种行为的企业产生极大的危害,他们被看作是一种“道德的沦陷”(Staubus,2005),同时是一种经营上的失败(Wiesenfeld等,2004),这是“企业生命周期内一种非常罕见且严重的事情”(Agrawal和Chadha,2005)。

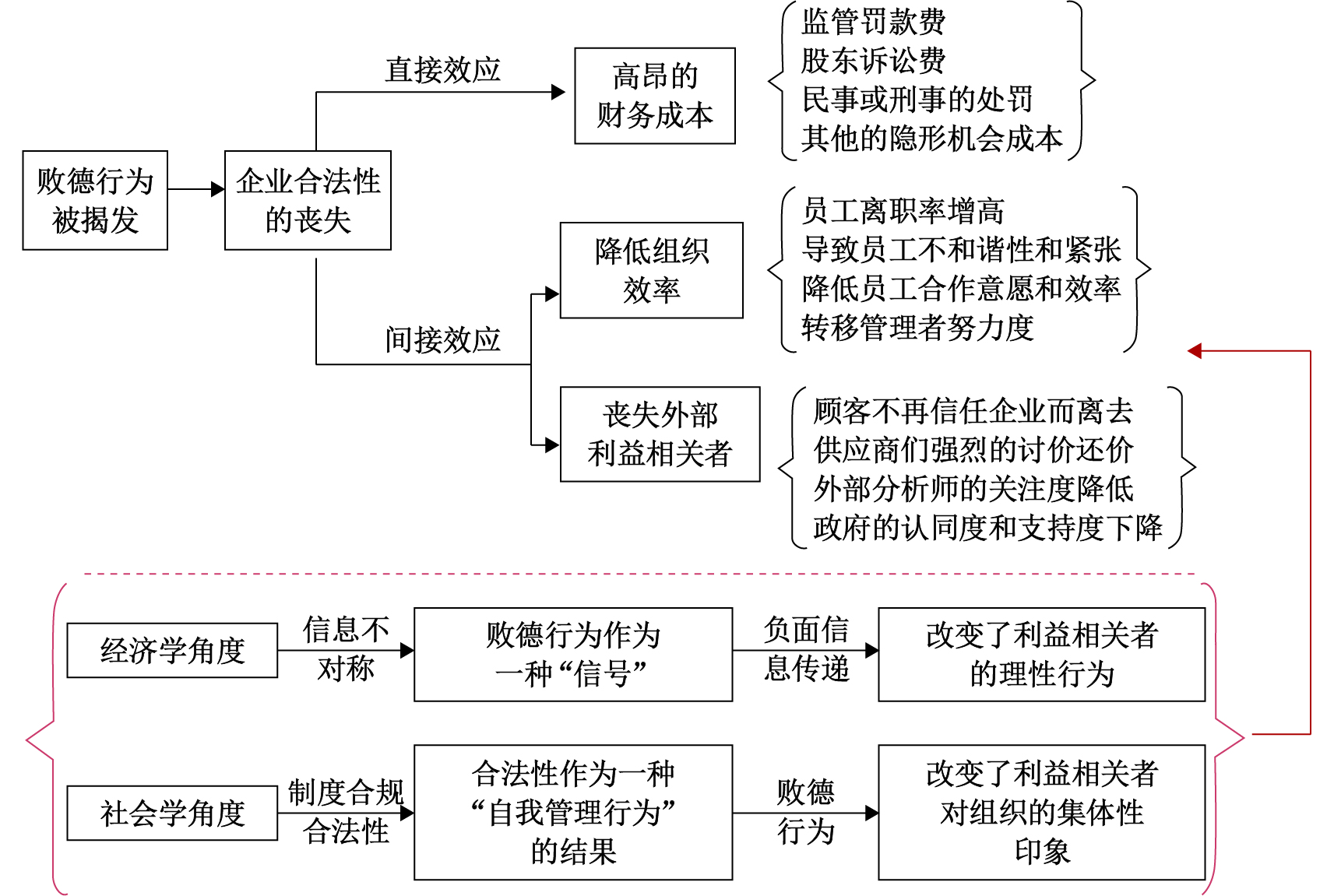

企业败德行为被揭露后,对组织声誉和合法性造成威胁,以间接性的方式影响了企业发展(见图1)。这种败德行为一方面降低了组织内部职能效率,比如,实证证据显示好的合法性对组织内部具有积极影响效应,能降低关键员工的离职率,合法性危机则会提高组织内部员工间的不和谐性和紧张程度,降低员工间的合作意愿和效率,最终导致组织效率的降低。另一方面,疏远了与企业有关键性关系的外部机构、政府或其他利益相关者对组织的认同度和支持,危害了企业的竞争性和长期发展。败德行为导致企业合法性丧失,进而危及组织绩效的这种负向影响效应,也可以从经济学和社会学的角度来给予分析(见图1):一方面,经济学家强调分析经济主体在均衡中的信息不对称,在均衡中“信号”向社会提供新信息,在这个框架下,一个威胁合法性的信号会减少市场回报和降低股东的财富,这种效应已经在有关其他类型的犯罪性欺诈的研究中得到了经验证明(Karpoff和Lott,1993),源自于合法性丧失而导致的间接影响是毁害企业价值的最根本的因素,因为关于企业败德行为的“信号”会负面地改变企业利益相关者的理性行为(Jarrell和Peltzman,1985)。另一方面,社会学家主要基于制度理论分析了企业败德行为对合法性的影响。社会学家将合法性看作是对企业的一种多元化、集体性的印象,而不是关于企业特质的一个均衡基础的信息交换。该种框架认为合法性的形成是各种利益相关者和集团间信息交换和社会影响的综合结果(Rindova和Fombrun,1999)。因此,企业的合法性既受到企业自身管理认知努力(企业为维护合法性而付出的努力)的影响,同时又受到外部第三方的影响。从社会学家的制度理论视角来看,合法性的丧失会导致关键性资源流的减少,损坏组织的效率,最终影响组织绩效的提升。而且利益相关者对合法性丧失的反应,尽管并非是完全理性的,但却是比较严重且难以修复的。比如,那些名誉受损的企业很少受到分析师的关注,顾客不再信任企业而离去,以及受到供应商们强烈的讨价还价的制约(Pollock和Rindova,2003)。

|

| 图 1 败德行为被揭发后对组织绩效影响的机制分析 |

企业败德行为被揭露后,还会以直接性的方式影响企业的后续发展,即败德行为被发现后将会面临高昂的财务成本。这些成本包括监管罚款,民事或刑事的处罚,重组成本,以及股东诉讼费(包括直接的诉讼费和可能的损失赔偿)等。此外,企业还面临其他无法进行衡量的隐形成本,比如维护企业免受损害所产生的公关或者广告成本。而且,把原本用于生产性的、致力于组织绩效提升的管理努力,转移到了应对这些违规性的投机行为上。这种耗费对于一个组织而言,本身就是一种隐形的机会成本(Alexander,1999;Griffin,2003)。总之,由于败德行为被揭发而导致的合法性的丧失,最终通过各种直接和间接机制对后续运营绩效产生巨大负面效应,基于上述分析,本文提出如下假设:

假设1:企业败德行为被揭发后,对后续绩效产生显著的负向作用。

(二)败德行为与组织绩效之间关系的调节作用:治理机制改善的角色分析

获取和维持组织合法性对企业至关重要,由此,当企业败德行为被揭发而组织声誉面临威胁时,组织需积极去保护、修复和强化自身合法性,尤其对于那些已经被发现从事了败德行为的企业而言尤为重要(Karpoff和Lee,2008)。合法性危机被认为是企业蓄意的行为所导致的(Marcus,1991),所以需要企业主动地去修复,本文认为治理机制的改善将会对组织合法性的修复(由于败德行为被揭发后所遭受的损失)起到重要作用,能弱化败德行为所产生的后续负面效应。

1. 监督机制的修复作用

合法性受到损害的企业需要将自身从合法性威胁事件中脱离出来,组织必须构建一个防火墙,将外界对过去不好行为的评价与当前企业的行为进行分离(Suchman,1995)。换言之,组织合法性的恢复依赖于对外界利益相关者的承诺,即承诺过去出现的问题不会再继续。合法性的修复可以通过重构组织的某些方面来完成,这一方面可以使企业直接对败德行为产生的潜在结构性因素进行修订,另一方面也可以通过重构行为给予企业在公共关系竞赛中更加强有力的竞争地位(Harris和Bromiley,2007)。在修复由败德行为而导致企业丧失合法性的过程中,一个关键性的变革便是公司治理机制的变革(Harris和Bromiley,2007),比如,对投资者而言,好的公司治理机制“能确保投资者获取到好的投资收益”(Shleifer和Vishny,1997)。良好的公司治理的一个表现,即是独立董事或外部董事会成员的存在(Burns和Kedia,2006)。大多数利益相关者认为董事会的独立性是极为重要的,在组织内部起到显著的监督作用(Ashbaugh-Skaife等,2008)。因此,在企业败德行为被揭发后,利益相关者会将董事会独立性的增强,看作是企业挽救自己声誉和恢复合法性的重要途径。利益相关者期望独立董事能对管理者的行为实施监督和控制,很多研究发现董事会独立性能有效地抑制管理者的欺诈等不正当行为,独立董事的存在被利益相关者看作是一种好的治理机制的代名词(Beasley等,2000)。因此,增强董事会的独立性能向外界传递一种利好的信息,是恢复组织外部合法性的一种重要信号(Westphal和Zajac,1998),尤其当外部利益相关者对增强董事会独立性的行为产生积极反应的时候(Rindova和Fombrun,1999)。

此外,相对于普通投资者,机构投资者占有企业的股份更多,专业优势和投资能力更强,作为股权集中度较大且独立的大股东,机构投资者有动力积极监督上市公司(Shleifer和Vishny,1986;McConnell和Servaes,1990),倾向于积极探察公司的败德行为并且加以干涉,以维护自身利益。且随着机构投资者持股比例的提高,监督上市公司的积极性越高(李维安和李滨,2008)。机构投资者监督积极性的提升同样能向外界传递一种利好的消息,即组织将强化对过去或以后经营行为的外部监督力度,这也是恢复组织外部合法性的一种信号机制。总之,由于董事会的独立性和机构投资者的存在往往被看作是“好的治理机制”,因此这种结构性变革,即董事会独立性的增强和机构投资者监督积极性的提升,会有效地再次改善外界对企业合法性的认知,从而有利于降低败德行为被揭示后对后续绩效的负面效应。基于上述分析,本文提出如下假设:

假设2:监督机制的增强(董事会独立性和投资机构持股的提升)能减弱公司败德行为对后续绩效的负面影响效应。

2. 惩罚机制的修复作用

当败德行为被揭发后,企业也可能通过替换CEO来应对合法性的丧失(Suchman,1995)。尽管很多时候其他的员工往往会被当作组织的替罪羊(Andrews和Michelle,2010),但高层管理者一般被看作是组织的代言人(Hambrick和Mason,1984),因此高层管理者通常会因为企业败德行为而遭受指责。比如,利益相关者经常因为差的经营绩效而指责高层管理者,尽管有时候这种指责是毫无根据的(Walsh和Seward,1990)。在面临败德行为时进行CEO的更换,不仅可以直接对从事败德行为的CEO实施惩罚(Fombrun和Foss,2004),还可以象征性地将指责转移到一个管理者身上(Ashforth和Lee,1990),更换管理者传递出企业希望挽回合法性的信号。随着监督机制的增强,加之惩罚机制的实施(违规揭发后实施CEO的更替行为),显示了企业致力于将自己从丑闻中脱离出来。当企业的解释和借口可能会引起外界进一步的怀疑时,实施有效的惩罚机制来替换CEO可以更加有效地向外界证明组织致力于更正错误行为的决心(Marcus,1991),更换CEO不仅容易向市场传递公司“改头换面”的信息,以有利于公司尽早从违规的负面形象中恢复声誉,还有助于转移投资者的关注视线,以减少败德对股价的负面影响(Hennes,2008)。更换新的领导者则向外界显示“当前”的组织已不同于以往产生违法违规丑闻的组织(Elsbach等,2005)。替换CEO可以降低企业所面临的声誉性和合法性损失。恢复合法性的这些信号行为,如果得到外部利益相关者的接受和认同,就会降低合法性丧失对后续企业绩效的负向影响效应。基于上述分析,本文提出如下假设:

假设3:惩罚机制的增强(CEO更换)能减弱公司败德行为对后续绩效的负面影响效应。

三、研究设计(一)样本选取

本文选取1994—2013年间,因违法违规等败德行为受到证监会、上交所、深交所和财政部处罚的全部上市公司为研究样本,剔除ST、PT、金融类上市公司,剔除数据缺失严重的公司,剔除非公司违规(比如高管个人违规)的样本。统计结果表明:有795个企业被披露发生了违规败德行为,在1994—2013年期间被披露发生了败德行为的企业观测值为1 620个,在被披露的败德行为中信息操纵违规发生的次数为2 879次,远远多于市场操纵违规的次数。

(二)变量定义

1. 被解释变量:企业绩效。根据以往研究文献,企业绩效的测量一般采用ROA、ROE、ROS、托宾Q和市场价值(MV)作为企业的业绩指标(Anderson和Reeb,2003;Chi和Wang,2009)。由此,正文中主要采用了ROA和托宾Q值进行检验,在稳健性部分则主要列示了ROE和市场价值(MV)的检验结果。

2. 解释变量:被揭发的败德行为。主要包括以下两种败德行为,第一,信息操纵行为(IllegalI):信息操纵是企业在会计核算过程中,通过做假账和编制虚假会计报表的方式对会计信息进行操纵来牟取私利的行为,信息操纵行为以企业当年被揭发的虚构利润、虚列资产、虚假记载、误导性陈述、延迟披露、重大遗漏、披露不实等败德行为的次数总和来衡量。第二,市场操纵行为(IllegalM):市场操纵行为主要指企业在资本市场上所发生的败德行为,企业通过这些资本市场操纵行为来谋取私利。主要包括以下操纵行为:欺诈上市、内幕交易、出资违规、擅自改用资产用途、违规买卖股票、操纵股价以及关联交易等行为。市场操纵行为以企业在当年被揭发的上述败德行为次数的总和来衡量。此外,本文还设定了总败德程度(IllegalT),即当年被揭发的信息操纵和市场操纵等全部败德行为次数的总和。

3. 调节变量:治理机制。主要包括以下两种机制:监督机制,根据理论分析,董事会独立性的提升和投资机构监督积极性的提高,往往被看作是公司监督机制改善的表现,所以本文通过以下两个方面来衡量监督机制的强化程度:董事会独立性(Outbrd)的增强和投资机构持股(Institut)的提升②。其中ΔOutbrd和ΔInstitn分别表示当年相对于前一年的外部独立董事比例和机构投资者持股比例的变动率③。惩罚机制,根据理论分析CEO更换的公司,往往被看作具有较好的内部惩罚机制,所以本文通过败德行为被揭发后的CEO变更(Ceochg)来衡量企业惩罚机制的强化程度,其中Ceochg表示败德行为被揭发后CEO变更情况(1=CEO发生变更,0=CEO未发生变更)。

4. 控制变量。主要对以下变量进行控制:企业寿命(Life),公司成立年限的自然对数(截止统计当年);上市期限(List),公司上市年限的自然对数(截止统计当年);企业规模(Size),公司期末总资产的自然对数;企业绩效(ROA),用公司当年资产回报率ROA来衡量;企业性质(Private),企业为家族制企业时,设定Private=1,否则为0;冗余资源(Slack),借鉴以往学者的研究(Bourgeois,1981),采取流动资产与流动负债的比例来衡量,该比例越大,表明组织冗余资源越多;政治关联(Politcl),TMT和董事会成员所拥有的政治关联(担任人大代表、政协委员、政府相关部门职务)的总和;两职兼任(Duality),若CEO同时兼任了董事长,则设定为Duality=1,反之,则设定为0;外部独立董事比例(Outbrd),定义为外部独立董事人数占董事会人数的比例;股权集中度(Shrhfd),定义为前五大股东持股比例的赫芬达尔指数;企业市场份额(Market),定义为企业的主营业务收入占所在行业总主营业务收入的比例;行业丰腴性(Indmunf),根据以往测量方法(Keats和Hitt,1988),用行业前五年的平均净利润增长率来衡量;行业不确定性(Inducty),根据以往研究文献(Keats和Hitt,1988),由过去五年行业销售收入的不稳定性(波动性)来衡量;制度环境(Develop),根据樊纲市场化指数来测量,该指数越大市场化发展程度越高。此外,本文还设置了年度、地区和行业虚拟变量来控制这些因素对企业绩效可能产生的影响。

四、实证检验与结果分析(一)败德行为与企业绩效的关系检验

为规避样本选择偏差以及忽略与非违规企业的对比而导致检验结果有偏,该部分通过PSM配对方法纳入非违规企业作为控制组进行检验。表1列示了PSM配对后包括控制组(未发生违规的企业)和处理组(发生违规的企业)在内的所有样本的检验结果。表1列示了倾向匹配的原则,考虑了以下需要配对的因素和潜在影响组织败德行为发生的因素:Life企业寿命,Size企业规模,Leverage企业杠杆比例,Develop市场化水平(樊纲指数),Shrhfd股权集中度,Outbrd独立董事占比,ROA_gap经营期望落差程度,Indu行业虚拟变量,通过上述指标对是否发生败德行为(虚拟变量)的Probit回归,求出P-score值,然后根据P-Score值的最相近程度进行的1∶1样本匹配。PSM前观测值总和为1 620,在匹配过程中未达成匹配的样本观测值为371个,最后达成匹配的样本观测值为1 249个,因为是1∶1匹配,所以最终的控制组和实验组总体观测值为1 249×2=2 498个。

| 变量 | 因变量:是否违规(VLT) |

| Life(t−1) | −0.069(0.096) |

| Size(t−1) | −0.024(0.037) |

| Leverage(t−1) | 0.034(0.022) |

| Develop(t−1) | 0.011(0.019) |

| Private(t−1) | 0.244***(0.093) |

| Shrhfd(t−1) | −0.273(0.339) |

| Outbrd(t−1) | 0.495(0.379) |

| ROA_gap(t−1) | −2.477***(0.841) |

| Constant | −0.741(0.898) |

| Fixed industry effects | Control |

| Pseudo R2 | 0.049 6 |

| LR chi2(27) | 73.360*** |

| 注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1;括号内为标准误;上述模型为Probit回归后的结果。 | |

表2列示了两种类型的败德行为被揭露后对后续组织的会计和市场绩效的影响效应,表2模型(1)—模型(3)以会计绩效资产回报率(ROA)为因变量,模型(4)—模型(6)以市场绩效托宾Q为因变量。一方面,从模型(1)和模型(4)可以看出:信息操纵违规(IllegalI)与滞后一期的资产回报率(ROA(t+1))(beta=−0.006,p<0.05)和滞后一期的托宾Q(Tobin’s Q(t+1))(beta=−0.030,p<0.05)均呈现显著的负相关关系;模型(2)和模型(5)显示:市场操纵行为(IllegalM)与滞后一期的资产回报率(ROA(t+1))(beta=−0.008,p<0.05)和滞后一期的托宾Q(beta=−0.071,p<0.01)均呈现显著的负相关关系;模型(3)和模型(6)进一步以总败德行为(IllegalT)为自变量进行检验,结果表明总败德程度(IllegalT)与滞后一期的资产回报(ROA(t+1))(beta=−0.005,p<0.1)和滞后一期的托宾Q(beta=−0.031,p<0.01)均呈现显著的负相关关系,且在以上两两对照模型中,违规行为均对托宾Q的负向影响效应更强。基于总败德行为的检验结果,本文假设1得到验证,即随着被揭发的公司败德程度越高,企业后续绩效降低的程度越高。

| ROA(t+1) | Q(t+1) | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| IllegalI | −0.006** | −0.030** | ||||

| (0.003) | (0.015) | |||||

| IllegalM | −0.008** | −0.071*** | ||||

| (0.004) | (0.014) | |||||

| IllegalT | −0.005* | −0.031*** | ||||

| (0.003) | (0.009) | |||||

| Life | −0.004 | −0.004 | −0.005 | 0.175*** | 0.180*** | 0.178*** |

| (0.008) | (0.008) | (0.008) | (0.042) | (0.040) | (0.041) | |

| List | −0.008*** | −0.008*** | −0.008*** | 0.044 | 0.046 | 0.042 |

| (0.003) | (0.002) | (0.003) | (0.034) | (0.035) | (0.035) | |

| Size | 0.001 | 0.002 | 0.001 | −0.249*** | −0.251*** | −0.248*** |

| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.039) | (0.038) | (0.038) | |

| Private | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.148*** | 0.145*** | 0.146*** |

| (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.053) | (0.053) | (0.053) | |

| ROA | 0.247*** | 0.249*** | 0.245*** | 0.537*** | 0.537*** | 0.537*** |

| (0.016) | (0.018) | (0.017) | (0.044) | (0.044) | (0.044) | |

| Slack | 0.004** | 0.004* | 0.004** | −0.084*** | −0.082*** | −0.083*** |

| (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.019) | (0.020) | (0.020) | |

| Politcl | −0.000** | −0.000*** | −0.000** | 0.000*** | 0.000*** | 0.000*** |

| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |

| Duality | −0.002 | −0.003 | −0.003 | 0.051 | 0.052 | 0.051 |

| (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.035) | (0.036) | (0.035) | |

| Outbrd | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.459* | 0.458 | 0.453* |

| (0.043) | (0.042) | (0.043) | (0.268) | (0.280) | (0.273) | |

| Shrhfd | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.468 | 0.457 | 0.458 |

| (0.008) | (0.008) | (0.008) | (0.307) | (0.314) | (0.309) | |

| Market | 0.012 | 0.009 | 0.009 | −1.449*** | −1.420*** | −1.428*** |

| (0.044) | (0.045) | (0.042) | (0.263) | (0.261) | (0.267) | |

| Indmunf | −0.001 | −0.001 | −0.001 | −0.081* | −0.082** | −0.081* |

| (0.004) | (0.004) | (0.004) | (0.042) | (0.042) | (0.042) | |

| Inducty | −0.002 | −0.002 | −0.002 | −0.068*** | −0.066*** | −0.067*** |

| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.020) | (0.020) | (0.020) | |

| Develop | 0.003*** | 0.003*** | 0.003*** | −0.015* | −0.014* | −0.015* |

| (0.001) | (0.001) | (0.001) | (0.008) | (0.008) | (0.008) | |

| _cons | −0.007 | −0.018 | −0.008 | 5.015*** | 5.055*** | 4.988*** |

| (0.021) | (0.017) | (0.019) | (0.691) | (0.681) | (0.687) | |

| F | 554.337 | 444.709 | 346.132 | 26.329 | 27.019 | 26.095 |

| Adj_R2 | 0.175 | 0.175 | 0.176 | 0.464 | 0.465 | 0.465 |

| 注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1;本文采用PSM配对,配对后样本N=2 498;年度、地区和行业控制变量基于版面限制未加列示;括号内为标准误;上述模型为经过Driscoll-Kraay标准误调整后的结果,表3、表4、表5同此表。 | ||||||

另一方面,从模型(1)与(2)的系数对比来看,市场操纵行为(IllegalM)带来的对资产回报率(ROA(t+1))的负向效应大于信息操纵行为(IllegalI)(beta=|−0.006|<beta=|−0.008|),且模型(4)与模型(5)对比来看,市场操纵行为(IllegalM)带来的对托宾Q的负向效应大于信息操纵(IllegalI)(beta=|−0.030|<beta=|−0.071|)。因此,基于以上结果,在两种类型的败德行为中,市场操纵行为被揭露后对后续绩效的负向影响更显著。

(二)败德行为与企业绩效关系的修复机制分析

该部分进一步分析公司治理机制的两个方面:监督机制(机构投资者持股和独立董事比例的增加)和惩罚机制(CEO变更)对败德行为与企业绩效之间关系的调节作用,即分析两种治理机制的改善对败德行为所产生的负向效应起到削弱还是强化的作用。

1. 监督机制的修复作用分析。表3列示了监督机制中的独立董事变动对败德行为的后续负向效应的修复作用分析,检验结果表明:一方面,(1)从IllegalI×ΔOutbrd的交互项系数看,其在模型(1)和模型(4)中均呈现显著正相关关系,即随着独立董事比例增大,信息操纵违规对ROA(t+1)、Tobin’s Q(t+1)的负作用被削弱;(2)从IllegalM×ΔOutbrd的交互项系数看,其在模型(2)和模型(5)中均呈现显著正相关关系,即随着独立董事比例的提高,市场操纵违规对ROA(t+1)和Tobin’s Q(t+1)的负向作用被削弱;(3)进一步地,从IllegalT×ΔOutbrd的交互项系数看,其在模型(3)和模型(6)中均呈现显著正相关关系,即随着机构投资者持股比例的提高,市场操纵违规和信息操纵违规的总和对ROA(t+1)和Tobin’s Q(t+1)的负向作用被削弱。因此独立董事比例的增加对败德行为的弱化和修复作用相对稳健。本文假设2得以部分验证。另一方面,从模型(1)与(4)中交互项系数对比来看,独立董事比例的提升对信息操纵行为(IllegalM×ΔOutbrd)与托宾Q的负相关关系的修复作用大于对资产回报率(ROA(t+1))的修复作用(beta=0.095>beta=0.002);且模型(2)与模型(5)交叉系数对比来看,独立董事比例的提升对市场操纵行为(IllegalI×ΔOutbrd)与托宾Q的负相关关系的修复作用大于对资产回报率的修复作用(ROA(t+1))(beta=0.082>beta=0.007)。因此,基于以上结果,独立董事比例的提高对托宾Q的修复作用相对资产回报率ROA更大。

| ROA(t+1) | Q(t+1) | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| IllegalI | −0.004** | −0.034*** | ||||

| (0.002) | (0.012) | |||||

| IllegalI×ΔOutbrd | 0.002** | 0.095*** | ||||

| (0.001) | (0.034) | |||||

| IllegalM | −0.008** | −0.092*** | ||||

| (0.004) | (0.019) | |||||

| IllegalM×ΔOutbrd | 0.007*** | 0.082*** | ||||

| (0.002) | (0.024) | |||||

| IllegalT | −0.003* | −0.035*** | ||||

| (0.002) | (0.007) | |||||

| IllegalT×ΔOutbrd | 0.008*** | 0.057*** | ||||

| (0.002) | (0.021) | |||||

| △Outbrd | 0.062*** | 0.081*** | 0.065*** | 0.287 | 0.102 | 0.200 |

| (0.018) | (0.014) | (0.020) | (0.623) | (0.748) | (0.619) | |

| _cons | −0.002 | −0.008 | −0.001 | 5.160*** | 5.190*** | 5.143*** |

| (0.019) | (0.018) | (0.019) | (1.344) | (1.347) | (1.339) | |

| F | 1241.798 | 372.123 | 933.696 | 382.847 | 138.815 | 288.056 |

| Adj_R2 | 0.177 | 0.182 | 0.178 | 0.437 | 0.437 | 0.436 |

表4列示了监督机制中的机构投资者持股变动对败德行为的后续负向效应的修复作用分析,检验结果表明:一方面,(1)从IllegalI×ΔInstitn的交互项系数看,其在模型(1)中呈现显著正相关关系,但在模型(4)中不显著,即随着机构投资者持股比例的提高,信息操纵违规对ROA(t+1)的负向作用被削弱;而信息操纵违规对托宾Q的负向作用未受影响;(2)从IllegalM×ΔInstitn的交互项系数看,其在模型(2)和模型(5)中均呈现显著正相关关系,即随着机构投资者持股比例的提升,市场操纵违规对ROA(t+1)、Tobin’s Q(t+1)的负作用被削弱;(3)进一步地,从IllegalT×ΔInstitn的交互项系数看,其在模型(3)和模型(6)中均呈现显著正相关关系,即随着机构投资者持股比例的提高,总败德行为对ROA(t+1)和Tobin’s Q(t+1)的负向作用被削弱。因此机构投资者持股比例的提升对败德行为的弱化和修复作用是显著的,本文假设2得以部分验证。另一方面,从模型(1)与(2)的系数对比来看,机构投资者持股比例的提升对市场操纵行为(IllegalM)的负向效应的修复大于对信息操纵行为(IllegalI)的修复作用(beta=0.003>beta=0.002);且模型(4)与模型(5)对比来看,机构投资者持股比例的提升对市场操纵行为(IllegalM)的负向修复大于对信息操纵(IllegalI)的负向修复效应;因此在两种类型的败德行为中,随着机构投资者持股比例的提升对市场操纵行为所带来的负向效应的修复作用更强。

| ROA(t+1) | Q(t+1) | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| IllegalI | −0.004*** | −0.034** | ||||

| (0.001) | (0.017) | |||||

| IllegalI×ΔInstitn | 0.002** | 0.019 | ||||

| (0.001) | (0.014) | |||||

| IllegalM | −0.010*** | −0.044** | ||||

| (0.003) | (0.020) | |||||

| IllegalM×ΔInstitn | 0.003*** | 0.050*** | ||||

| (0.001) | (0.014) | |||||

| IllegalT | −0.003** | −0.001 | ||||

| (0.001) | (0.007) | |||||

| IllegalT×ΔInstitn | 0.009*** | 0.190*** | ||||

| (0.002) | (0.020) | |||||

| ΔInstitn | 0.000 | 0.000* | 0.000*** | −0.001 | −0.004*** | −0.000 |

| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.001) | (0.001) | (0.001) | |

| _cons | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 4.272*** | 4.068*** | 4.132*** |

| (0.029) | (0.027) | (0.030) | (0.525) | (0.418) | (0.469) | |

| F | 664.160 | 640.480 | 527.286 | 427.384 | 352.434 | 393.000 |

| Adj_R2 | 0.199 | 0.203 | 0.202 | 0.610 | 0.609 | 0.611 |

2. 惩罚机制的修复作用分析。表5列示了惩罚机制对败德行为的后续负向效应的修复作用分析,检验结果表明:(1)从IllegalI×Ceochg的交互项系数看,其在模型(1)和模型(4)呈现显著正相关关系,即CEO的变更削弱了信息操纵违规对ROA(t+1)和Tobin’sQ(t+1)的负向作用;在模型(2)和模型(5)中,IllegalM×Ceochg的交互项系数依然呈显著正相关关系,即CEO的变更也削弱了市场操纵违规对后续ROA(t+1)和Tobin’sQ(t+1)的负向作用;进一步在模型(3)和模型(6)中,IllegalT×Ceochg 的交互项系数仍然显著为正,即CEO的变更修复了总违规行为对后续ROA(t+1)和Tobin’sQ(t+1)的负向作用,且这种对于后续败德行为修复作用相当稳健,本文假设3得以验证。(2)从以上3组两两交互项之间的系数大小对比可看出,CEO变更所带来的对后续市场绩效(Tobin’sQ(t+1))的修复作用相对资产回报率(ROA(t+1))更大(beta=0.098>beta=0.023;beta=0.029>beta=0.014;beta=0.086>beta=0.018)。(3)从模型(1)与(2)的系数对比来看,CEO更换对资产回报率(ROA(t+1))和信息操纵行为(IllegalI)的负向关系的修复大于市场操纵行为(IllegalM)(beta=0.023>beta= 0.014);且模型(4)与模型(5)对比来看,CEO变更对信息操纵行为(IllegalI)和托宾Q的负向关系的修复大于市场操纵行为(IllegalI)(beta=0.098>beta=0.029);因此在两种类型的败德行为中,随着CEO变更的惩罚效应的增强,对信息操纵行为相较市场操纵行为对后续绩效的负向效应的修复作用更显著。

| ROA(t+1) | Q(t+1) | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| IllegalI | −0.008*** | −0.008 | ||||

| (0.001) | (0.011) | |||||

| IllegalI×Ceochg | 0.023*** | 0.098** | ||||

| (0.005) | (0.038) | |||||

| IllegalM | −0.010** | −0.021 | ||||

| (0.005) | (0.015) | |||||

| IllegalM×Ceochg | 0.014** | 0.029* | ||||

| (0.006) | (0.016) | |||||

| IllegalT | −0.005*** | −0.010 | ||||

| (0.001) | (0.008) | |||||

| IllegalT×Ceochg | 0.018*** | 0.086** | ||||

| (0.003) | (0.039) | |||||

| Ceochg | −0.005 | −0.005 | −0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.006 |

| (0.005) | (0.004) | (0.005) | (0.029) | (0.027) | (0.028) | |

| _cons | 0.047** | 0.044* | 0.050** | 3.428*** | 3.379*** | 3.382*** |

| (0.023) | (0.023) | (0.023) | (0.530) | (0.510) | (0.510) | |

| F | 103.291 | 94.994 | 104.565 | 372.807 | 464.446 | 438.887 |

| Adj_R2 | 0.104 | 0.099 | 0.103 | 0.592 | 0.591 | 0.592 |

(一)内生性问题的处理

内生性问题是实证检验违规行为与经营绩效关系中常见的问题。在解决内生性方面,首先,为了减少违规行为和经营绩效相互影响而对回归模型造成的影响,本文对违规行为与经营绩效使用了跨期的时间设定,即被揭发的违规行为是T期发生的,而对应的因变量经营绩效数值,则使用T+1滞后一期的ROA(t+1)和Tobin’s Q(t+1)数据。其次,为了进一步消除因样本选择偏差可能带来的内生性问题,本文采用Heckman两阶段最小二乘法对模型进行了内生性处理,结果表明在处理了内生性后④,实证结果与上述结果基本一致,本文主要假设依然能得到支持。

(二)变更相关变量的稳健性检验

除了解决上述内生性问题外,本文还对模型中自变量、因变量和调节变量分别进行了替代性测量的稳健性检验,实证结果均依然支持本文研究假设,具体再检验情况如下:(1)更换组织绩效的稳健性检验。第四部分主要以ROA和托宾Q为因变量对主效应和治理机制的修复作用进行了检验分析,该部分更换绩效指标为ROE和市场价值MV。(2)变更监督机制的稳健性检验。第四部分主要以董事会独立性和投资机构监督积极性的提高来衡量公司监督机制的改善,该部分从董事会和监事会履行职责的勤勉性上(败德发生后召开会议次数的增加量ΔMi,t)来衡量治理机制改善情况。(3)变更惩罚机制的稳健性检验。第四部分主要以CEO变更来衡量公司惩罚机制的改善,该部分从CEO两职兼任(违规揭发当年CEO兼任状态,如果CEO不兼任董事长,则Duality=1,否则=0)和CEO被解聘(违规揭发当年因涉案解聘,则Dimreas=1,否则=0)来衡量惩罚机制改善情况,之所以选择这两个指标作为稳健性检验,具体原因如下:CEO兼任董事长则权力越大,预示被惩戒的可能性较小,惩罚机制削弱,反之,则预示着被惩罚的可能性相对较高;CEO涉案解聘则是更为直接的一种惩罚方式,区别于第四部分CEO变更可能存在其他的变更原因,比如正常的工作调动、退休、任期届满、辞职或代理结束等等。(4)考虑败德行为处罚程度的稳健性检验。本文自变量的度量方式是用“败德行为被揭发的次数”来衡量,但不同程度的败德行为对利益相关者造成的影响是存在较大的异质性,仅从被揭发的行为次数上阐释败德行为的程度有所欠缺,为了更好地研究被揭发的败德行为的程度差异性,该部分用“败德行为的处罚金额”来区分当败德行为被揭发后的严重程度,惩罚金额越高(Spnlty),说明被揭发的败德行为的严重程度越高,对于企业合法性的损害更高。基于此,以“惩罚金额(Spnlty)”为自变量,重新对假设进行稳健性检验。

六、研究结论本文从企业的合法性视角出发,在分析败德行为(被揭露后)损害组织绩效的基础上,重点将治理机制的两个方面,即监督和惩罚机制引入到研究框架中,考察两种机制的改善在修复组织合法性和弱化败德行为的负向效应中所起到的作用,这对于完善败德行为方面的研究具有一定的理论研究意义:一方面,深入分析败德行为被揭露后对企业层面的后续运营绩效所产生的影响,而不是对股票市场的反应;另一方面,本文重点回答当败德行为被揭发后,哪方面治理机制的改善能起到修复组织合法性,以及缓解败德行为负面影响方面的作用,而不是只探讨败德行为被揭发后是否会产生负向效应,以及负向影响效应的高低程度。

本文也存在研究的不足:首先,由于无法获取到败德行为被揭发后,企业面临的直接成本数据,所以也就未能去区分和检验败德行为被揭发后的直接效应和间接效应的区别和差异性问题,但这些都是值得进一步研究的主题,未来研究可以考虑通过问卷一手数据调研的形式采集更为全面的数据进行验证。其次,因为本文故事逻辑的问题,自变量和调节变量之间存在时间上的“序贯性”,也就使得调节变量并非完全理想状态下的外生性变量,该问题的存在会影响到调节效应的大小程度的确定,未来应在时间“序贯”问题上进一步完善。

① 本文对公司败德行为的界定如下:指企业利用信息不对称优势,为提高公司自身收入或转嫁费用降低成本,以牺牲其他相关者利益来追逐自身利润最大化为导向,有意识或无意识所实施的非正式性的、违悖法律和道德原则的冒险投机行为。

② 随着投资机构持股水平的提升,机构投资者监督积极提升(李维安和李滨,2008)。

③ 之所以衡量两个指标的变动率,原因在于本文重点检验当年(T期)违规行为被揭发后,当期组织监督机制的强化,是否可以缓解违规行为带来的后续(T+1期)负面效应。

④ 基于版面限制,相应稳健性检验表格均未报告,如读者感兴趣可与作者联系索取。

| [1] | Agrawal A, Chadha S. Corporate governance and accounting scandals[J]. The Journal of Law and Economics, 2005, 48(2): 371–406. |

| [2] | Alexander C R. On the nature of the reputational penalty for corporate crime: Evidence[J]. The Journal of Law and Economics, 1999, 42(S1): 489–526. |

| [3] | Fombrun C, Foss C. Business ethics: Corporate responses to scandal[J]. Corporate Reputation Review, 2004, 7(3): 284–288. |

| [4] | Harris J, Bromiley P. Incentives to cheat: The influence of executive compensation and firm performance on financial misrepresentation[J]. Organization Science, 2007, 18(3): 350–367. |

| [5] | Karpoff J M, Lott Jr J R. The reputational penalty firms bear from committing criminal fraud[J]. Journal of Law and Economics, 1993, 36(2): 757–802. |

| [6] | Westphal J D, Zajac E J. The symbolic management of stockholders: Corporate governance reforms and shareholder reactions[J]. Administrative Science Quarterly, 1998, 43(1): 127–153. |

,

,