2019第41卷第7期

共享心智模式(shared mental model)在创新团队领域中的应用已颇为广泛,诸多研究表明,团队共享心智模式揭示了高绩效团队成员间心智模式的内隐协调机制,帮助我们深入理解这些团队是如何在动荡复杂的环境下生存发展的(Cannon-Bowers,2015)。就像一支篮球队在比赛时,队友们看似全无沟通,却能“心有灵犀”地快速传递,领会意图,反映出个体心智模式通过某种机制实现了团队的共享,进而影响团队在行为上的绩效。迄今学者们的实证研究基本聚焦在共享心智模式的效果、作用机制、前因及内涵结构等方面(Mathieu等,2000;Rentsch和Klimoski,2001;Davison和Blackman,2005;Reuveni和Vashdi,2015;Schmidtke和Cummings,2017),似乎都忽视了一个重要的议题:共享心智模式如何有效地化解团队常常存在的柔性与效率之间的目标冲突问题。诚然,在当前复杂多变的创新背景下,创新团队一方面需要构建一种有助于成员积极探索、适应变化的共享心智模式来鼓励探索式创新,另一方面又必须保留持续完善既有技能的共享心智模式来巩固开发式创新,向任何一方过度倾斜都可能导致组织坠入盲目创新或核心刚性的陷阱中(Tempelaar和Rosenkranz,2017)。也就是说,如何使两种导向的心智模式和谐兼容,实现高水平的二元创新,成为目前亟待解决的问题。

一些文献已明确指出所谓“共享”并不一定指所有团队成员拥有完全等同的心智模式,应比字面理解的更为复杂(Li等,2017)。现今主要提出了四种可能的机制:叠加,妥协,互补,兼容(Mohammed等,2010)。至今学者们尚未达成一致意见,研究也多数处于观点思辨阶段,这就为本研究提供了探讨空间,大致可以概括为三个问题:(1)二元创新团队①可能面临哪些共享心智模式的悖论?(2)二元创新团队应采取何种心智共享机制来解决这些悖论?(3)这种共享机制是通过怎样的团队成员心智互动过程来实现的?针对上述问题,本文基于二元组织情境及其可能带来的二元创新团队心智共享悖论,尝试推导出团队的心智共享机制,论证其化解悖论,成功实现情境二元性的组织设计和运转逻辑。结论得出了包括两种组合的选择性耦合机制,并推演出它从个体到团队的动态共享过程。本研究通过对二元创新团队的共享心智悖论、机制和过程的分析,填补了共享心智模式研究在构建环节上的薄弱现状,也对企业在二元创新情境下的团队设计、共享心智培育、人事培训和激励机制等方面有一定的参考价值。

二、共享心智模式的四种传统机制共享心智模式是对高效团队成员的内隐协调机制的一种解释。Klimoski和Mohammed(1994)认为共享心智模式是团队成员对所处环境中的关键要素及其变化的共同认知和诠释,这种心智模式的汇聚在应对复杂动荡的环境中起到最佳的效果。相比个体心智模式的心理学研究视角,共享心智模式更是一种组织行为学现象,或者说机制,它聚焦的重心在“共享”二字上。迄今学者们提出的共享机制有如下四种:

1. 叠加机制

作为共享心智模式最为传统的实现机制,心智模式的叠加意味着将心智模式近似的组织成员简单地置入同一团队当中,共享相同的任务、情境、设备和队友知识,从事相同的工作,属于完全共享型机制。该理论主要强调团队成员的共同知识结构应处于心智共享的中心地位(Mohammed等,2010),例如传统工业生产线上的操作工人,从理论上说具备叠加的心智模式可以使他们的工作效率最大化。Rentsch和Klimoski(2001)给予叠加机制的定义为“团队成员对事物持有相同的看法和解释,并据此产生相互统一的反馈,如情感、行为和彼此的理解等方面”。过去有不少实证研究从心智模式相似性的角度入手,验证了叠加机制对组织绩效产生的正向影响(Mathieu等,2005)。

不过近年来研究陆续指出,过度的心智模式共享可能会导致“群体思维”,有意封闭对外接受信息,使团队在整体上逐渐偏离对环境的客观认知,伤害团队的创新潜质(Davison和Blackman,2005);另外完全同质的成员心智模式还会降低团队处理复杂或突变任务的胜任力(Scott等,2016)。在当今复杂多变的企业实践中,叠加机制的使用局限性越发明显。

2. 互补机制

互补机制中的共享二字更多地代指“知识和任务的分担”,强调每个团队成员知识技能对其他成员的补充作用,要求每位成员在某个特定认知领域上处于优势地位,然后通过专业分工来实现团队心智模式整体上的契合。例如军队作战,步兵、炮兵、坦克部队等各兵种所具有的心智模式各异,但战斗胜利需要他们的协力配合,缺一不可,这就产生了心智模式上的互补运作过程。

但也有研究指出,心智模式互补作为团队心智模式的共享机制仅能在理论上成立(Scott等,2016)。互补意味着心智模式的完全异质,只不过以专业化分工视角来有机结合,最后可能导致两个后果:一是每个成员的自我心智不断强化,愈加难以在彼此间协调,势必牵绊团队行为;二是绝对的认知异质性意味着成员间缺乏相互依赖性,共享的终极目标可能无法实现,毕竟团队存在的基础就是共同愿景和通力合作,不然精通各类技能的“专家”并不少见,根本无需去组建团队。正因为此,部分学者也强调团队成员心智模式的共享至少要做到彼此“知道对方懂什么”“以同样的方式看问题”为基准线(Klimoski和Mohammed,1994)。

3. 妥协机制

一些学者认为,实践中的团队运作难以避免各种成员观念和行为上的冲突,应采取相互妥协来应付这些矛盾的行动逻辑(McComb,2007)。妥协机制的共享原理是在具体任务上做到共同理解,也即在任务知识、任务沟通等方面做到心智模式共享;但宏观层面的世界观、人生观和价值观等信念上允许存在冲突,依靠同理心和冲突容忍来化解。一个典型的例子就是跨文化团队的心智共享机制,许红军等(2015)提出来自不同文化背景的外资企业员工可以通过组织社会化、心智分享和心智内化三个步骤的妥协机制来共享具体的任务心智,同时缓解跨文化可能带来的信念和思维上的冲突。

当然,基于彼此妥协的共享机制也有它的局限性。这种纯依靠领导协调(包括权力强制)的任务合作机制始终存在成员彼此间“身在曹营心在汉”的风险,各成员或许无法全身心地投入合作,因而产生一定的“态度—行为”失调感,领导也无法完全满足任意一方的利益。从长远预期看,团队领导可能面对“左右不逢源”的局面,尤其当成员价值观和立场完全冲突时,很难进行协调,反会渐渐地人心离散(Lee等,2017)。

4. 兼容机制

Cannon-Bower等(2001)曾特别指出:“共享心智模式的核心启示就是一群团队成员拥有彼此兼容(compatible)的心理认知,使他们对任务及团队产生共同的期待。”他们重点强调心智模式意识层面的统一,而行动层面的心智可以有所差别。例如一支管弦乐队,要完成高度和谐优雅的协奏曲,需要弦乐、管乐和打击乐组等的共同演奏,虽然他们彼此在专业技术上并无依赖关系,但必须在精神上有高度的心意相通,才可能成功地演奏。由此可见,心智模式的兼容必然源于思想意识上的统一,藉此来容纳行为意识上的差异(Davison和Blackman,2005);这正好与妥协相反,后者更像是思想意识受到了行为意识统一的束缚,其共享方式是容忍,而非容纳。兼容机制在求同存异的思想指导下,很好地解决了叠加机制的僵化问题、互补机制的隔阂问题和妥协机制的容忍问题。因而不少后期研究均支持采用兼容机制,并提出团队应通过加强成员交互理解、成员交换质量(Willems,2016)和成员交叉培训(Cannon-Bower,2015)等方法来促进思想认知上的共享。

但是否兼容机制比前三种机制更为先进?尚未得到文献充分的证实。高度凝聚的团队意识在从事错误的活动时,只会导致团队共享封闭的心智,最终走向失败(Davison和Blackman,2005)。因此本研究认为,团队共享心智模式的机制很大程度上受情境的影响,如上所述,产业性质、科技环境、团队成员背景结构、分布地域及认知素质等,需因地制宜的选择。因此,后文将基于上述机制为共享心智模式所带来的内涵启示,理清它的实质内涵结构,然后专门探讨二元情境下的创新团队(简称二元创新团队)应采用的心智共享机制。

三、共享心智模式的双层实质内涵目前,学者们一般把共享心智模式定性为四种平行模式:任务模式、队友模式、交互模式和技术模式。这四种心智模式逐渐被归入任务模式(task model,TAMM)和团队模式(team model,TEMM)两大类,Reuveni和Vashdi(2015)比喻TAMM为“共同知道做什么”、TEMM为“共同知道怎么做”。然而,实证研究陆续发现不同类型的心智模式会对团队效能产生较为复杂的差异性影响,甚至出现不少矛盾的结果。笔者认为这种归类方法值得商榷,因为不论是人们对任务、队友、沟通还是技术的心智共享都局限于特定的工作任务情境当中,其实质就是心智模式中的情境知识共享,反而忽视了个体根深蒂固的信念和思维方式的共享问题。借鉴曹振杰和何红光(2013)、王鉴忠(2015)的观点,本文认为个体层心智模式应由抽象层的思维方式和信念模式(维度)与具体层的知识模式(维度)共同组成,前者相对稳定普适,后者是依赖情境而存在。既然如此,在研究共享心智模式时也应加入抽象层来讨论。抽象层和具体层的共享又是相互独立的,成员间可以在高度共享任务和团队知识的同时,彼此持有不同的观念和思维,反之亦然。反观前人的TEMM和TAMM划分方法,概念上从未脱离知识模式范畴,对抽象层模式的忽视很可能是导致前期实证研究产生矛盾结果的原因之一。

从现有的四种共享机制的特征也不难发现,学者们对共享心智模式的认识已然隐含了双重内涵,前文提及的“世界观”“思想意识”和“具体任务”等名词分别概括了抽象范畴和具体范畴的共享,这更加佐证了本文的观点。知识是以任务为基础的,而信念和思维方式是更为持久稳定的个体精神特质。用“和而不同”的喻义来解释之,“和”就代指人在抽象精神范畴中的处世观念和准则的一致,“同”就代指人在具体任务范畴中对任务相关要素理解的一致。依此推之,兼容机制就是主张“和而不同”,叠加机制主张“和而相同”,互补机制主张“不和不同”,妥协机制主张“不和而同”。正是如此,本研究提出共享心智模式存在着双层的实质内涵——信念和思维方式维度,属于抽象层面,简称抽象模式;知识维度属于具体任务层面,简称知识模式(后文同)。抽象模式倾向于解释个体间认知素养上的共享,知识模式倾向于解释个体间任务素养上的共享。现今研究大多局限于对具体层的实证测量,鲜有关注抽象层共享的,但本文认为只有将视野拓展至抽象层面,才能更完整地解析共享心智模式。

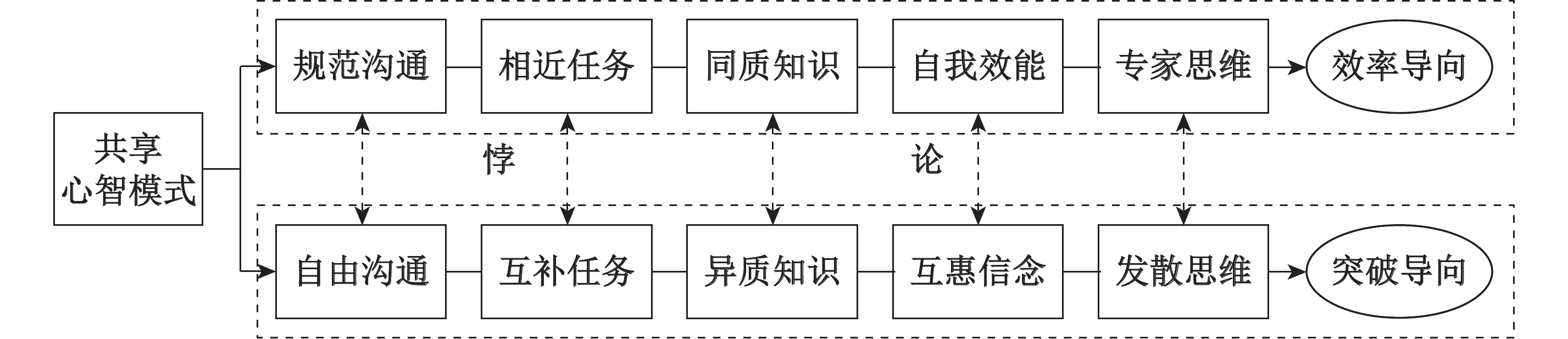

基于上述分析,可以将四种共享机制归类(见图1),叠加要求成员的抽象模式和知识模式均相同;互补要求抽象模式和知识模式均不同,但作为互补;妥协要求抽象模式不同,知识模式相同;兼容要求抽象模式相同,知识模式不同。究竟哪一种最适合充当二元创新团队在心智共享时应采用的机制呢?由于二元创新情境极易滋生出探索与开发的各种悖论,在心智模式层的共享上也不例外。那么哪种共享机制能有效地克服这些悖论,便会成为共享心智模式暨情境二元性的最佳实现途径(见图2)。下文首先列举出二元创新的五组心智共享悖论,然后提出对其进行有效管理的共享机制。

|

| 图 1 四种心智共享机制的分类 |

|

| 图 2 共享心智模式的双层结构要素 |

(一)共享心智模式的二元性

Mom等(2018)指出,任何一级组织间关系都要重视探索与开发之间的协调。组织学习理论也告诉我们,知识学习会优先选择那些与现有知识体系相容的新知识,人的心智模式在加工时可能规避有冲突的信息源,以至于逐渐自我强化。这说明心智模式层面也可能面临二元性悖论。二元性悖论体现在人员心智模式的共享上可能解释为:首先,心智模式在双层结构上都过于相似,可能导致群体过分的开发,封阻外界信息的摄入(Davison和Blackman,2005);其次,心智模式在双层结构上都过于差异化,可能导致群体各自探索,共享形同虚设(Scott等,2016);再次,针对二元创新情境,团队需要突破与效率目标的同步实现,这就要求成员心智模式在双层结构上有选择地共享,通过特定机制协调彼此关系,可能形成均衡促进创新行为的良好状态。

正因为这种“有选择地共享”内容尚不明确,我们必须先厘清抽象模式和具体知识模式需共享哪些要素,然后探讨这些要素如何选择和匹配,再依此判断哪种机制才是最优的。

(二)共享心智模式的结构要素剖析

首先,抽象模式应该由具有二元认知特征的信念和思维方式组成,它们是团队成员的社会认知基础。最具代表性的二元认知构念便是曹元坤和熊立(2017)为创新员工开发的三种思维和信念组成的二元心智模式(ambidextrous mental model),并发现其在二元创新情境中显著预测员工二元创新行为。本文采纳这个构念,其中自我效能和互惠信念为信念维度,矛盾的创新思维为思维方式维度。其次,知识模式是随外在情境产生的,即在具体任务中“我知道什么”。根据组织学习理论依据,早期Argyris和Schon(1978)在《组织学习:行动理论之观点》中就指出团队学习是对团队的知识态度和结构安排等要素的调整活动,而这些调整活动借助于正式或非正式的人际沟通互动来实现。这阐明了团队成员的专业知识、任务结构和沟通方式是组织学习的根本性要素。因此知识模式应该由专业知识、任务知识和沟通知识三方面组成。

(三)共享心智模式的五组悖论

1. 信念共享:自我效能还是互惠信念?

成员们如何共享自我效能和互惠信念?二元心智模式包括了自我效能和互惠信念两种信念维度。首先自我效能信念体现出创新员工的自信、责任意识和自我管理能力,能同时促进探索式和开发式创新行为,Kauppila等(2016)、曹元坤和熊立(2017)的实证也支持了这个观点。不过,曹元坤和熊立(2017)发现自我效能对开发式创新的影响远比探索式创新要高,从理论上讲,高自我效能的创新员工有强大的自我意识,遇事有主见,不易受环境波动的影响,能专心致志地完善现有创新成果,这显然有助于开发式创新;相反,自我效能感过高也可能意味着逐渐强化的自我意识,在抵御外界骚扰信息时也屏蔽了有用的新信息,养成规避不确定性的习惯(刘追和郑倩,2016),削弱了探索式创新的机会。

互惠信念则指的是创新员工乐于互利互惠、资源共享的一种价值理念。这种信念强调人际互惠可以带来显著的正向回报(Perugini等,2003)。乐于互惠的创新员工能得到广泛吸收外界多样知识的机会,帮助其不断产生灵感,显著提升探索式创新水平。况且,互惠信念赐予了该员工主动分享和寻求新信息(资源)的态度,如果整个团队多数员工都持有这种信念,那么对团队的智慧激荡有很大的帮助。不过,在缺乏自我效能信念的情形下,互惠共享信念也可能导致一系列问题。比如过多的创意讨论却无一能落到实处,轻易地变换知识体系,成员间过于彼此依赖,却缺乏自我效能和责任感(汤超颖和伊丽娜,2017)。可见,互惠信念更倾向于影响探索式创新行为。

由此可知,无论是自我效能还是互惠信念,过度强化都不利于二元创新,这就要求个体在认知当中均衡掌控两种信念,形成二元信念。

2. 思维共享:专家还是发散?

成员们如何共享矛盾的创新思维?矛盾的创新思维包含了发散思维和专家思维。在创新领域中,专家思维是一种科学思考专业问题的系统性思维方式,以实用、稳健和完整的思路来看待创新问题(An等,2016)。由于这种思维重点关注的是知识点的市场应用和长期价值,其思维方式必然倾向于优化创新,是知识创造后的精炼过程(Sok等,2015),自然激励开发式创新行为。然而,专家思维擅长的是凌乱知识的整理和价值提炼,却无法对原始信息的创造产生效用,这个环节需要发散思维给予补充。An等(2016)指出,完整的创新思维应该是一个由创造力产生到创新应用的思维过程,无论是专家思维还是发散思维都不能单独解释创新思维,更无法解释二者的交互均衡关系。换言之,真正的二元创新行为的激发就在于两种思维的衔接水平,不然会因缺乏创意而制约应用,或因缺乏应用而将灵感滞留在脑海之中。所以无论团队过于共享哪一种思维方式,都不利于任何实质创新的产生,只有兼容才能产生效用。

3. 知识共享:同质还是异质?

成员们是共享同质的专业知识还是异质的专业知识?团队成员的专业知识同质性指的是他们彼此十分了解对方的知识体系和专长,这对他们共同的开发式创新起到了积极的作用。吸收理论也指出,同质的知识伙伴更容易彼此吸收对方的知识来完善自我认知体系,加强彼此的信任,因而进一步地加快了知识交换过程(Monks等,2016)。不过,正因为长期的同质知识交换,团队成员会不断强化对现有知识的依赖,带来大量的知识冗余,思考范围会逐渐受限(Vasudeva和Anand,2011),从而损害探索式创新绩效。

相反,团队成员异质知识的共享意味着彼此知道对方有哪些领域的知识,往往呈互补状,但对该知识领域不甚了解。这种机制为团队探索式创新提供了广泛的机会。首先,成员知识虽然是异质的,但都与创新任务有一定的潜在关联,有时互补知识可以激荡出更有价值的新鲜创意(王兴元和姬志恒,2013)。其次,异质知识团队能通过沟通、分享和冲突等团队过程产生多个视角来看待创新任务,从某种程度上激励成员的合作探索意愿(Nissen等,2014),这对探索式创新有重要的推动作用。然而知识异质性很可能不利于开发式创新。同样从吸收理论来看,异质知识使得团队成员间相互理解更加困难,提高了解码知识的成本,降低了创新效率,还可能不利于成员间的相处和信任。这就说明了知识异质性的共享更多地促进探索式而非开发式创新。

4. 任务共享:相近还是互补?

成员们是共享相近的任务知识还是互补的任务知识?相近任务知识的共享意味着团队成员对彼此从事的任务十分了解,包括技术机理、工作模式和流程等任务内容,实践中他们从事着接近一致的工作职能,往往结构安排紧密,互动频繁,经常性地沟通和协调处理同一创新任务的方案。这会提升员工对彼此熟悉的任务领域的掌控水平,进而促进开发式创新。但无论互动强度和频率多高,也无法产生新的知识创意,因为互动成员总是在狭窄的网络空间内反复探讨现成的工作方法,失去了多方探索的机会(Zhang等,2018)。

互补任务知识的共享则代指成员知道彼此从事何种互补工作,知道“需要时找谁”,但更多地关注自我专业领域的任务。这是一种松散的任务关系。任务互补往往带来知识的异质性,在领导整合协调过程中,各个任务模块容易产生新的创意,取长补短,不会让整体思维僵化,这些都有利于探索式创新。反过来,随着任务心智模式的自我强化,各个任务模块的成员会愈发感受到沟通的心理障碍,很难理想地将彼此知识付诸应用,减弱了开发式创新。

5. 沟通共享:规范还是自由?

成员们是共享规范的沟通方式还是自由的沟通方式?共享规范的沟通方式时,团队里共同意识到一种正式的、明确的信息交流机制,并凭此在整个创新过程中交换信息。规范沟通将复杂的人际心理关系做了简单化和标准化处理,大幅度降低了人际不确定性。开发最讲究的就是常规化,其行动关系协调和组织计划都应尽可能的规范化,比如用契约、通知、报告或行政指令等手段相互传递。这样可以确保行动效率,满足开发式创新的效率目标。不过,正因为规范沟通限制了员工的沟通渠道,降低了沟通的灵活性,致使员工强化“照章办事”的思维倾向,不太适合在高变化情境下处理探索式创新问题。

另一方面,共享自由的沟通方式能有效促进探索式创新行为。自由沟通就是沟通方式不限,员工可以因地制宜、因人而异地选择交流方式。研究已表明非正式沟通在弥补正式沟通不足、处理突发事件和团队变革等方面起到重要的积极作用(Sun等,2015;谢永珍等,2015),Chu(2016)对虚拟团队做的一项研究表明各种即时通讯工具(如微信、MSN和视频聊天等)对团队交流和探索式创新有显著提升作用,并建议应大力提倡自由的沟通方式。诚然,自由的沟通方式有助于员工放松心态,能妥善地处理非常规性问题,在探索未知时尤为有效;但当创新任务明确、团队方向清晰时,沟通方式过于繁杂反而可能导致沟通效率低下,引发不必要的争议,不利于开发式创新的推进。

综合上述悖论,可以看出两种极端情形:当团队心智模式以规范沟通、相近任务、同质知识、自我逾越信念和专家思维为共享内容时,能正向促进现有知识的利用和更新,却不利于全新知识的产生;反之以自由沟通、互补任务、异质知识、互惠共享信念和发散思维为共享内容时,能正向促进全新知识的创造,却不利于新知识的完善应用(见图3)。换言之,上述两种模式组合分别形成极端的效率导向和突破导向心智模式。很显然,两种模式存在不可忽视的悖论,倘若不加以协调,极易出现团队过分开发或探索的现象,堕入二元陷阱。

|

| 图 3 共享心智模式的五组悖论 |

(一)选择性耦合的提出

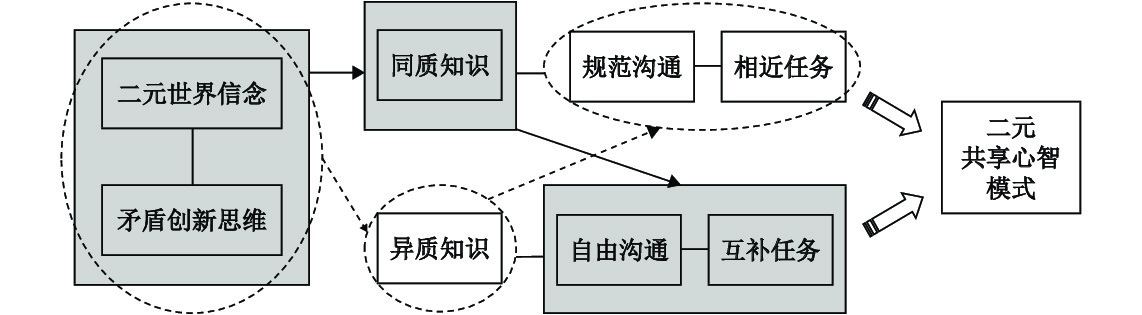

回顾四种心智模式的共享机制,究竟哪一种最适合用于二元创新团队呢?叠加机制的共享形式是抽象模式和知识模式都相同,这显然有违二元理念,属于完全的效率导向型共享,可以首先排除。互补机制要求抽象模式和知识模式均不同,这样可能会产生巨大的领导协调成本和成员的核心刚性,团队缺乏真正的共享,亦不可行。妥协机制认为“志不同而道可合”,即规范沟通、相近任务和同质知识的共享加上信念和思维方式各异的成员认知,这样的团队始终缺乏共同愿景和彼此信任,与二元情境的“支持、信任”特征体系背道而驰(Gibson和Birkinshaw,2004)。兼容机制讲究“和而不同”,团队首先统一信念和思维方式,一群抱有同样愿景、彼此信任的员工,被赋予了差异化的任务心智,让他们在共同根本认知的强力支持下,自行选择协调彼此的任务与沟通关系,能均衡地处理探索与开发行为,这既符合情境二元性的理论基础,又与多个共享心智模式与创新绩效的实证研究观点相互印证(Mathieu等,2000;Davison和Blackman,2005;Reuveni和Vashdi,2015)。可以说,兼容机制整体上优于其他机制。不过,也不能简单地完全采纳。比如,首先关于抽象层的信念和思维方式的契合,是完全统一、维度统一还是互补组合?经上文分析发现,抽象层的二元心智模式必须先完全统一,不然仍会走向意识偏离。其次,具体层知识模式则需灵活组合。图4提出了两种共享组合,深色方框相连的是其中一种,椭圆虚线相连的是另一种,这两种组合路径均以抽象模式为原点、专业知识要素为支点,带动任务和沟通知识的两种组合,因为前两者都是持久的个体背景特征,后两者都是灵活的组织设计内容。本文构建的是一种更加细致、更加科学的心智共享机制:选择性耦合(selective coupling)。

|

| 注:深色方框内的要素组合是组合一,椭圆虚线内的要素组合是组合二。 图 4 共享心智模式的两种选择性耦合 |

1. 选择性耦合的组合一

第一种组合包含统一的二元信念假设(自我+互惠)和矛盾创新思维,加上自由沟通、互补任务和同质知识。首先,思想信念和思维方式是指导人所有行为的出发点,在这个意识层面上的高度契合是知识模式得以共享的根本前提,因此二元创新员工必须先具有同样的二元认知素养。其次是知识模式,同质知识代表成员间的专业知识背景相似,过于相近的知识虽能快速提升团队在某领域的专业水平,但频繁交流必然产生冗余、自我强化和思维局限等弊端(Vasudeva和Anand,2011),如果不佐以互补任务和自由沟通模式,纵然成员都持有二元心智模式,也无处获取充足的异质信息,加上同质信息又过量,仍不免陷入效率导向的共享心智模式。

互补任务能通过任务结构的差异来激发员工对同源知识的差异化认识,将他们适当地分隔,这样会在不同任务模块上产生新的见解。自由沟通通过增加彼此沟通的欲望和形式,扩大了互动范围,活跃了团队气氛,缓解了单调乏味的成员间关系。另外,自由沟通是感情交流的良方,能增强成员间的信任,这样会使他们在互补合作中极可能产生新的灵感和创意。Chu(2016)特别指出,虚拟团队成员自由沟通的前提就是拥有同质知识技能,因为知己知彼,很容易便会产生最佳的知识交互效应。

著名火锅连锁企业海底捞在管理员工上,就朝着明显的创新化和团队化发展,很重视基层引领的二元创新。对于工作性质基本相同的基层服务人员,一方面塑造家的氛围,树立员工强大的主人翁意识,另一方面通过频繁的换岗轮岗,多店知识传递,深挖了原有知识,高效应用在不同的工作细节上。举办海底捞大学,内训员工,鼓励他们逐渐掌握一个主攻的专业方向,成为将来企业各岗位的管理接班人。通过“双手改变命运”的核心价值观,大力授权给基层员工,鼓励他们自由地抒发运营上的创意,因地制宜地处理好顾客关系,小到吃火锅用的加长筷子、洗手间内的牙具等,都是员工们的创意杰作。许多员工在餐休时都积极地自由交流,帮企业想点子。整个企业弥漫着浓浓的学习氛围和轻松氛围(郑晓明等,2012)。在海底捞的管理模式下,基层团队纷纷通过异质任务和自由沟通的心智共享,化解了餐饮业最常见的因同质知识带来的重复冗余和工作沉闷,保持了高度的企业创新活力,成为我国连锁餐饮业的一个典型成功代表。简单地归纳,同质知识本身会诱导开发式创新活动,但用互补任务和自由沟通加以缓和,可以适当地增加探索式创新活动,使之回归均衡。

据此本文提出命题一:

命题一:二元创新团队中,成员抽象层的二元心智模式必须先统一;在具体层知识模式的专业知识结构相近时,互补任务和自由沟通的共享可以防止团队进入能力陷阱,均衡地促进团队二元创新绩效的提升。

2. 选择性耦合的组合二

第二种组合包含统一的二元信念假设和矛盾创新思维,加上规范沟通、相近任务和异质知识。同样,首先抽象层的二元心智模式统一是大前提,不再赘述。然后,与组合一相反,异质知识的价值就在于成员知识的差异与整合(Reuveni和Vashdi,2015)。研究表明异质知识能为创新团队探索提供更大范围的知识机遇,但同时也为知识整合共享设置了障碍(Wang等,2018)。如前文所提及的悖论,异质知识的心智共享显著激发探索式创新行为,却不利于开发式创新行为。因此,它需要另一种结构和沟通心智上的弥补,以便将异质知识有效整合,高效利用。

以相近任务作为共享心智补充,可以缓和探索倾向,加强开发潜力。Wang等(2018)提出,网络关系中需经常合作的成员如果是异质知识背景的,最有利于联合创新;同时,来自不同背景的创新团队成员需要多参与职业和社会化关系网络,才能有效地将他们的多样化知识整合起来。

规范沟通是另一种加强开发潜力的选择。第一,与异质知识队友共同工作时,成员共享某种规范沟通方式时,可以避免许多沟通过程中的疑虑,加速沟通效率,促使成员间抓住主要矛盾进行沟通。第二,就如Chu(2016)所描述的,成员间信任必须基于深度的彼此了解,而异质知识团队最缺乏的就是彼此了解,要加强信任,必须通过规范的沟通方式,简化成员关系,加深彼此信任。

海尔集团近年来积极采用新的平行团队运作机制来改革企业管理模式,将传统的职能和事业部结构改良成为一个个的异质知识团队,每个团队由相对固定的创新小组成员构成,他们专业背景各异,却每次都总攻一个特定任务,再通过设计规范的沟通和激励机制来约束小组间活动范围,各小组在同等规则下竞争有限的资源和项目(王凤彬等,2008)。这种组织模式不但发挥了异质知识团队的突破创造力(异质知识),也促使每位成员在专业领域上的根越扎越深,稳固了知识开发基础(相近任务和规范沟通)。简单地归纳,异质知识本身会诱导探索式创新活动,但用相近任务和规范沟通加以缓和,可以适当地增加开发式创新活动,使之回归均衡。

据此本文提出命题二:

命题二:二元创新团队中,成员抽象层的二元心智模式必须先统一;在具体层知识模式的专业知识结构相异时,相近任务和规范沟通的共享可以防止团队进入创新陷阱,均衡地促进团队二元创新绩效的提升。

(二)本节归纳

尽管本部分是通过理论演绎提出的两组选择性耦合机制,其实在思想上仍沿袭了前人关于二元悖论处理的“均衡交织”方法(Andriopoulos和Lewis,2009),认为两组共享心智模式必须交织存在,才能中和探索与开发的倾向,同时令个体二元心智得到最大化的价值发挥。而且,作为共享原点,二元心智的历练具有普适性;选择具有同质还是异质专业知识的团队,更多地受产业环境、创新要求等因素影响,但有些情境可以兼用。另外,此处提出的新共享机制只是一个静态框架,还欠缺一个心智共享过程的驱动。共享不是机械地组织安排,而是成员们心智渐进交融的动态过程,需要时间的历练。那么二元创新团队成员是如何共享具体知识模式的呢?下文将予以探讨。

六、二元创新团队的心智共享过程(一)团队心智共享过程的概念模型

Schmidtke和Cummings(2017)提出心智模式是组织与个体创造和分享知识的有效载体,能构造出共同理解和完善知识的群体氛围,而群体心智沟通是核心纽带。作为群体共同理念形成的基础机制,共享心智模式可以充当群体沟通的大熔炉。在这个熔炉中,具体层知识模式是主体内容,包含了成员在专业知识和兴趣、任务知识和沟通方式上的知识共享。这种共享意味着各自知道谁擅长什么,谁习惯做什么,谁应该负责什么以及共同的全局观和准确的自我定位。也就是说,解释了成员间如何理解和反馈彼此知识模式的过程,就解释了共享心智模式的过程机理。借鉴组织学习理论,我们发现任何学习的产生都离不开个体接收并感知的外界刺激(感知差异),并且个体对有差异性的心智输入才会做出加工(Pruzan,2001);加工实质上是信息诠释的过程(认知加工),一旦发现契合的心智模式,就会选择将其内化(心智内化),为原有心智模式添饰新内容;改变心智模式后,通过团队交互过程中的分享(修正后的心智沟通),引发成员间交互诠释(交互认知加工),有些模式被保留,有些则被删除(共同心智内化),最终共同内化出新的团队心智模式(共享心智形成)。上述过程又可能因为成员新的提议或新成员加入等原因而发生再次循环。

以汽车产业的研发团队为例。作为高精密科技产业的研发机构,汽车研发团队需要一方面不断地完善现有车型质量,另一方面直面新能源更替和竞争者创新带来的强大威胁,是典型的二元创新团队(熊立等,2017)。下文阐释了这种团队共享心智模式的过程。

(1)感知差异。在二元创新团队运行过程中,每位成员都会感知到彼此在心智模式上的差异,一些汽车研发团队中,产品经理是理工科背景,车型经理是商科背景,设计和策划人员可能是艺术或营销类背景,他们对任务的认知和处理方式会有显著的不同,此时就需要先相互感知,理清差异所在。

(2)认知加工。这里指的是对有差别的心智模式注入理性的思考和加工,尝试去理解和兼容这些差异。比如汽车团队中的产品经理较为重视汽车材料配件的精密和质量,这就涉及较高成本;车型经理则会注重该汽车的市场前景,自然涉及压缩成本;此时若能换位思考,尝试思索一种最具顾客价值导向的适当品质标准,再加以商讨,会有更理想的创新成果。

(3)心智内化。这一步是基于认知加工的信息筛选。比如在车型经理接受了产品经理对产品的知识模式后,就会开始尝试思考产品质量与顾客喜好之间的最佳匹配。此时车型经理或能归纳出更精确的新车市场定位,突出产品经理和顾客都最在乎的汽车品质,这样就可以将研发创新的性价比达到最高。

(4)修正后的心智沟通。从个体层上升到团队层需要经过持续的沟通。由于修正后的心智模式加入了沟通对象的知识模式,这样沟通起来更加顺畅。比如车型经理在了解了设计师的专长并加以考虑后,与设计师沟通自己的新车定位,设计师就很容易产生新的灵感,设计出顾客喜爱的汽车款型来。

(5)交互认知加工。成员们开始吸收和接受彼此的知识模式,潜移默化地加深了对彼此工作方式、沟通习惯和专业水平的理解,逐渐萌生出对团队整体氛围上的一种新认知。比如,汽车研发团队开始感受到一种新的共享心智模式产生,一般表现为团队文化初现,不同角色的成员们开始诠释和认可这种集体心智,彼此选择和适应最佳的知识结构共享方式,有了整体意识。

(6)共同心智内化。此时成员们开始统一消化所吸收的知识模式,内化成整个团队的心智模式。经过时间的磨合,成员们绝大部分的知识模式都为彼此所熟知。比如,汽车研发过程中,遇到任何疑难问题,成员们都能第一时间找到对口的队友,以对方习惯的或都能接受的方式进行沟通,快速解决问题;成员们都积极适应团队对创新任务、市场和人际关系上的一种整体假设和预期。

(7)共享心智形成。当这种心智内化过程持续了一段时间后,成员都习惯于已有的互动模式,新的共享心智模式就正式形成了。需注意的是,新的共享心智模式不是一成不变的,会随着持续的沟通互动而渐变。比如,即使汽车研发团队已形成了共享心智模式,只要对某个创新问题有人持有不同看法,一旦会上讨论,就有可能激发新一轮从个体感知差异到团队心智变化的循环过程。

(二)基于二元创新的概念模型应用评价

上面模型的聚焦点是具体层心智模式,应用于二元创新时,一个重要前提就是团队的心智系统必须是开放的,也就是说二元心智模式是团队成员长期共享不变的抽象模式,然后具体知识模式是随着环境刺激的变化而循环渐变的。进一步说,团队成员共享的不是任务内容本身,也不是完成创新的“最优”方案,而是迎接变化、和而不同的二元理念。成员普遍更多地相信“适应变化”,而非“过去经验”,探索“什么方法更好”,而非“什么方法最好”。例如,设计思维团队的核心共享心智应该是“我们要适应市场不断变化的品位,这意味着设计方案也需因地制宜地更新”(Mahmoud-Jouini等,2016),根本不存在“最佳方案”或“成功范式”的共享可言。

另有一点值得注意,由于选择性耦合认为知识模式可以互异,成员只需领会彼此的知识模式,未必要深入掌握这些知识,这说明他们更为重要的是共享意愿。二元创新团队的共享意愿就体现在二元心智模式上。首先,互惠信念促使成员们愿意接受分歧,耐心地进行认知加工和内化;其次,自我效能信念在心智内化后,能确保高效地付诸应用,减少团队中的“搭便车”;最后,创新思维在整个过程中维护着成员知识交流的创新性和二元性,以保证该共享心智系统的开放性。可以想象,二元心智模式对加速选择性耦合机制下的心智模式共享有着显著的“催化”作用。除此之外,下文还提出了另一种具体知识层的“润滑剂”,可以显著地提升团队心智模式的共享效果。

(三)过渡心智模式

二元创新团队成员或多或少会存在知识差异,而知识差异越大,心智共享过程越艰难,为了让个体间更好地磨合,需要在知识模式之间添加适当的“润滑剂”。本文把这种“润滑剂”叫做过渡心智模式,简称过渡模式。过渡模式是个体知识模式的一部分,指在知识模式中加入一部分衔接关联对象的知识模式,作为彼此心智交织的缓冲带,双方通过相通的过渡模式来缓解彼此可能冲突的整体知识模式。也就是说,一名员工的知识模式中除了包含对自身专业、任务和沟通知识的认识外,还应包含对队友的知识专长、任务期待、交接方式和冲突处理等方面的知识思考和预期。就像空客飞机每次创新设计都要派驻设计师长期辅助生产部门,边生产边改良,逐渐把研发部门的心智模式完全融入到生产部门的心智模式中,最终结果就是两个部门的沟通越来越顺畅,彼此心智上达到了真正的共享(Mahmoud-Jouini等,2016)。

七、研究结论本研究旨在构建全新的二元创新团队的心智共享机制。通过理论演绎和举例说明的方法,回答了本章开篇提出的三个问题。为了更加清晰地梳理本文的框架内容,笔者做了几点综合评价:

(1)二元创新团队的心智共享机制是选择性耦合,它为以二元个体为基本单位的创新团队设计了组织框架、人事结构和基本原则。首先,因为情境是动态多变的,团队抽象层的二元心智模式就必须统一,这是选择性耦合机制的根本驱动力。其次,在知识模式上讲究“均衡交织”的思想理念,这样的人事结构安排可以让团队保持创新活力,将个体二元行为成功地转化为情境二元性。(2)有效的心智共享过程是选择性耦合机制的动态演绎。心智模式的共享并非一蹴而就的,仅靠科学的静态机制框架是无法真正解决共享问题的。因此本文根据组织学习过程机理,总体上把一个“感知—加工—内化—修正—沟通”的心智模式循环过程展示出来。个体间真正的心智共享是经过长时间磨合后的“心意相通”,不是简单地知道“什么”“谁”,而是深刻地明白“怎么”“为什么”。这是一种对彼此工作习惯、行为方式和知识结构的难以言表的共同默会,需要持续的互动过程来实现。(3)二元心智模式在共享过程中扮演了“催化剂”的角色,过渡心智模式在共享过程中扮演了“润滑剂”的角色。如果说二元心智模式从抽象层注入了催化要素,那么过渡心智模式则从具体层添加了润滑要素。

最后,就其理论贡献来言:(1)本文首次将二元性视角引入共享心智模式构建的研究中,将“均衡交织”的理念应用于共享悖论的处理上,为二元情境的形成路径提供了理论参考,也延展了管理悖论问题的研究边界;(2)基于心智模式理论和组织学习理论,创新地提出共享心智模式的双层实质内涵,比以往更有逻辑性地理解各种共享机制的内在原理;(3)构建了全新的心智共享机制,不仅比传统机制更加贴近当前实践,还从某种程度上使我们对传统机制的适用性和局限性有了更深刻的了解,补充了前人的研究成果;(4)通过深入探讨心智模式的动态共享过程机理,从微观视角打开了共享心智模式的“认知黑箱”,揭示了个体心智向团队转化和汇聚的直观过程,并创新地提出了该过程中的“催化剂”和“润滑剂”要素;(5)过去研究一直忽视了抽象层心智模式在团队共享中起到的关键作用,本文警示了二元情境中的创新团队必须先叠加抽象的二元心智模式,再对知识模式进行选择性耦合,如此才可能最有效地共享心智模式。

就其实践意义来言,将Gibson和Birkinshaw(2004)的情境二元性理念和共享心智模式相结合,鼓励企业通过共享心智模式这条路径来实现情境二元性,继而推动可持续的创新发展;为企业创造和共享员工二元性这种人力资本提供了参考路径,比如选聘具有二元心智模式的创新员工,或给予相应的素质培训,同时设计“选择性耦合”的组织机制,更好地带动心智模式的共享;第七部分为创新团队提供了成员心智共享的“手把手”指导方案。

限于篇幅和调查条件,本文采用了理论演绎法来完成此项研究,建议未来使用实验或特殊案例方法,构建起二元创新团队,可参考本文推导的机制模型来做研究设计,进行纵向调查,以求进一步印证它的理论成果。此外,鉴于本文提出了共享心智模式的双层结构,未来可考虑继续开发相应的测量工具,以弥补过去仅仅测量具体层知识模式的局限性,从而得以更准确地测量抽象层和具体层心智共享对一些绩效变量的各自影响及交互效应。最后,从情境二元性理论视角看,共享心智模式很可能是员工个体二元性聚合水平(成为二元情境)的重要边界条件,未来或可考虑用定量方法做“自下而上”的纵向跨层研究来验证这种效应。

① 在当前多变的世界格局和复杂的创新创业环境下,多数企业组织和员工都时刻面对着变革创新与可持续发展的抉择悖论,比如柔性还是效率,突破还是渐进,创造还是完善,激情还是规则等等,学界也多次提及当前环境对组织二元性的迫切需要(Gupta等,2006;Wang和Rafiq,2014;Jansen等,2016);面对这种外部情境,创新团队需要均衡协调和开展探索式与开发式创新活动,于是本文将处于这种任务情境下的创新团队简称为二元创新团队。

| [1] | 汤超颖, 伊丽娜. 知识基础与合作网络对企业知识创新的交互影响研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2017(4): 85–95. |

| [2] | 谢永珍, 张雅萌, 张慧, 等. 董事会正式、非正式结构对董事会会议频率的影响——非正式沟通对董事会行为强度的调节作用[J]. 外国经济与管理, 2015(4): 15–28. |

| [3] | 熊立, 谢奉军, 潘求丰, 等. 柔性机制与二元创新驱动力构建[J]. 科学学研究, 2017(6): 940–948. |

| [4] | 郑晓明, 丁玲, 欧阳桃花. 双元能力促进企业服务敏捷性——海底捞公司发展历程案例研究[J]. 管理世界, 2012(2): 131–147. |

| [5] | An D G, Song Y, Carr M. A comparison of two models of creativity: Divergent thinking and creative expert performance[J]. Personality and Individual Differences, 2016, 90: 78–84. |

| [6] | Jansen J P, Kostopoulos K C, Mihalache O R, et al. A socio-psychological perspective on team ambidexterity: The contingency role of supportive leadership behaviour[J]. Journal of Management Studies, 2016, 53(6): 939–965. |

| [7] | Lee C F, Chuang S C, Chiu C K, et al. The influence of task difficulty on context effect-compromise and attraction effects[J]. Current Psychology, 2017, 36(3): 392–409. |

| [8] | Li M Z, Zhang P C, Xia Y, et al. Shaping the shared mental model: How leader humility helps teams to learn[J]. Journal of Management & Organization, 2017, 86(6): 1–19. |

| [9] | Mahmoud-Jouini S B, Midler C, Silberzahn P. Contributions of design thinking to project management in an innovation context[J]. Project Management Journal, 2016, 47(2): 144–156. |

| [10] | Monks K, Conway E, Fu N, et al. Enhancing knowledge exchange and combination through HR practices: Reflexivity as a translation process[J]. Human Resource Management Journal, 2016, 26(3): 304–320. |

| [11] | Nissen H A, Evald M R, Clarke A H. Knowledge sharing in heterogeneous teams through collaboration and cooperation: Exemplified through Public-Private-Innovation partnerships[J]. Industrial Marketing Management, 2014, 43(3): 473–482. |

| [12] | Reuveni Y, Vashdi D R. Innovation in multidisciplinary teams: The moderating role of transformational leadership in the relationship between professional heterogeneity and shared mental models[J]. European Journal of Work & Organizational Psychology, 2015, 24(5): 678–692. |

| [13] | Revilla E, Rodríguez-Prado B. Building ambidexterity through creativity mechanisms: Contextual drivers of innovation success[J]. Research Policy, 2018, 47(9): 1611–1625. |

| [14] | Schmidtke J M, Cummings A. The effects of virtualness on teamwork behavioral components: The role of shared mental models[J]. Human Resource Management Review, 2017, 27(4): 660–677. |

| [15] | Scott R J, Cavana R Y, Cameron D. Mechanisms for understanding mental model change in group model building[J]. Systems Research and Behavioral Science, 2016, 33(1): 100–118. |

| [16] | Sok P, O’Cass A. Examining the new product innovation-performance relationship: Optimizing the role of individual-level creativity and attention-to-detail[J]. Industrial Marketing Management, 2015, 47: 156–165. |

| [17] | Sun W D, Mollaoglu S, Miller V, et al. Communication behaviors to implement innovations: How do AEC teams communicate in IPD projects?[J]. Project Management Journal, 2015, 46(1): 84–96. |

| [18] | Tempelaar M P, Rosenkranz N A. Switching hats: The effect of role transition on individual ambidexterity[J]. Journal of Management, 2017, 45(4): 1517–1539. |

| [19] | Wang C L, Rafiq M. Ambidextrous organizational culture, contextual ambidexterity and new product innovation: A comparative study of UK and Chinese high-tech firms[J]. British Journal of Management, 2014, 25(1): 58–76. |

| [20] | Wang M C, Chen P C, Fang S C. A critical view of knowledge networks and innovation performance: The mediation role of firms’ knowledge integration capability[J]. Journal of Business Research, 2018, 88: 221–233. |

| [21] | Willems J. Building shared mental models of organizational effectiveness in leadership teams[J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2016, 45(3): 568–592. |