2019第41卷第6期

2.淮阴师范学院 经济管理学院,江苏 淮安 223001

2.School of Economics and Management, Huaiyin Normal University, Huai’an 223001, China

品牌传记(brand biography)是指通过选择性建构的品牌故事来记录与传递品牌的起源、积累以及随时间发展的历程(Avery等,2010;Paharia等,2011)。品牌“早期面对的外部压力”和“对未来的热情与决心”的程度都高的传记属于劣势者传记(underdog biography),而两者都低的传记则属于优胜者传记(top dog biography)(Paharia等,2011;Nariswari和Chen,2016)。由于个体天然地习惯于叙事性思维(Weick,1995),并通过情感反应对故事信息形成判断(Green和Brock,2000),消费者在回到现实情境时依然能保留在故事中形成的信念与态度(Escalas,2004),因此品牌传记能够有效地传递品牌信息并有力地影响消费者。鉴于个体具有支持劣势者的天性(Kim等,2008),劣势者品牌传记被企业广泛运用于营销实践,企业希望以此获得更多的市场机会(McGinnis和Gentry,2009;Nariswari和Chen,2016)、增强消费者的购买意愿(Siemens等,2013;Nagar,2017)、塑造品牌形象并建立消费者偏好(Kao,2015;Shirai,2017)、提高品牌忠诚度(Paharia等,2011;Delgado-Ballester和Fernández-Sabiote,2016)以及减弱品牌的负面影响(杨晨等,2013)。然而,来自社会心理学的研究证据显示个体显著地倾向于将自己与优胜者相联系(Cialdini等,1976;Schimel等,2000;End等,2002),针对消费者行为的研究也发现劣势者品牌形象并不能获得消费者普遍的支持(McGinnis和Gentry,2009;Kirmani等,2017)。因此,需要一个更简洁的理论框架将这些研究发现结合起来,深入探察劣势者与优胜者品牌传记的相对作用,以及它们影响消费者品牌态度的过程,并提供易于遵循的管理见解。

为达到该目的,本研究致力于从以下方面填补研究缺口:(1)进一步拓展品牌传记作用的研究视野,使研究结论更符合企业的营销实践,并提高研究发现的外部效度。(2)由于消费者由故事引发的情感反应会改变现实的信念与态度(Escalas,2004),因此需要进一步了解个体的情感资源在品牌传记对品牌态度作用中的影响机制。(3)源于对现实的观察,企业使用劣势者和优胜者品牌传记影响消费者品牌态度的营销行为日趋普遍,从取得最佳作用效果的角度,究竟该赋予品牌哪种传记角色?换言之,需要厘清劣势者和优胜者品牌传记的作用边界。

本研究以上述研究缺口为切入点,在中国情境下,基于社会认同理论与自我一致性理论,重点探讨品牌传记如何引发消费者的情感反应,进而影响消费者的品牌态度,以揭示该作用的机制与边界。本研究认为品牌传记的故事叙述会引发消费者的移情反应,从而影响其品牌态度,而这一影响路径受品牌来源国和消费可见度的调节。本研究通过四项实验验证了这一理论模型及影响机制,为品牌传记与故事叙述相关研究做出了理论贡献,也为中国企业运用品牌传记影响消费者品牌态度提供了一定的支持与建议。

二、理论分析与研究假设(一)品牌传记影响消费者品牌态度的中介过程

故事叙述(story narrative)是一种很有说服力的沟通工具(Van Laer等,2014;Shen等,2015;Russell等,2017;Dessart,2018;Sanders和Van Krieken,2018)。品牌传记的故事叙述可以增强消费者移情(empathy)。在消费者行为研究中,移情指消费者情感上无意识、不自觉地融合并认同外部刺激,表现为对外部刺激情感反应的吸收(Escalas和Stern,2003)。

首先,品牌传记中优胜者和劣势者的身份叙述能够引起消费者的身份认同。叙述是一种内部呈现的故事,它让个体能够理解与所属群体共同的身份故事(我是群体一员的故事)和群体故事(我的群体的故事)(Turner等,1979;Antonetti和Maklan,2018)。身份叙述创造了群体身份的内容和含义,并且通过叙述的内容唤起个体对群体的情感。因此,劣势者和优胜者的身份叙述能够增强消费者的身份相关性并加强消费者的身份联想。

其次,品牌传记的故事叙述更易于引发消费者的移情反应。品牌传记通过传递情感信息来激发消费者的情感反应(Paharia等,2011),而移情本质上就是一种情感反应。消费者会把自己的经历融入故事来理解故事的含义(Escalas,2004),品牌传记借此来创造品牌意义并在品牌和消费者之间建立情感联系。

再次,优胜者和劣势者品牌传记对消费者态度的影响更依赖于消费者的移情反应。第一,劣势者品牌传记传递的创建初期的卑微弱小、发展中历经的艰难曲折以及在市场困境中的不懈奋斗等故事内容,会引发消费者的身份联想、满足消费者情感上的自我认同,从而使消费者产生情感反应,消费者对劣势者的情感反应驱动消费者对劣势者品牌的认同(McGinnis和Gentry,2009;Jun等,2015),从而增强消费者的品牌态度。第二,个体通常会与失败者保持距离,避免失败者自我感知(McGinnis和Gentry,2009),通过与成功者绑定、和失败者撇清的方式保护自我概念。社会认同理论认为,即便个体没有真正参与优胜者的相关行为,仅将自我和优胜者建立某种关联,个体的移情也能被激发(Schimel等,2000;End等,2002),个体的自尊和自我评价也会提升(Antonetti和Maklan,2018)。

综上所述,当消费者面对品牌传记的故事叙述时,他们更可能通过被品牌传记信息所激发的移情来识别、理解和响应品牌传记所描绘的信息,这有助于消费者的认知形成和情感依附(Jones等,2018),从而有助于消费者产生更积极的态度与意向。换言之,品牌传记的故事叙述可以提高消费者的移情。根据自我一致性理论,拥有高水平自我一致性的消费者其自我概念和品牌之间会达到完美的契合(Sirgy,2018),该品牌会令消费者感到舒适和协调,消费者对促进这种反应的品牌传记会产生积极的态度。基于上述讨论本研究推断出以下假设:

H1a:相较于不提供品牌传记叙述,提供劣势者品牌传记能提高消费者品牌态度,这一效应被消费者移情中介;

H1b:相较于不提供品牌传记叙述,提供优胜者品牌传记能提高消费者品牌态度,这一效应被消费者移情中介。

(二)品牌来源国的调节作用

进一步的探讨发现,消费者对品牌传记的移情会受到品牌来源国的影响。品牌来源国(country of brand)包含认知和情感成分(Johansson等,1985)。品牌来源国的认知信息与情感信息所构成的相互关联的信念体系就是品牌来源国的刻板印象(Johansson等,1985;Koschate-Fischer等,2012;Eng等,2016),社会认同理论将群体偏见和刻板印象联系起来为研究来源国效应提供了一个社会心理学视角,消费者对品牌来源国的刻板印象如果与品牌传记中的角色相协调,品牌来源国就能够为消费者提供一致的认知和情感线索,从而引发消费者对该来源国品牌的有利推断,在此情境下,品牌传记的影响会更加显著;但是,当消费者对品牌来源国的刻板印象与品牌传记中的角色相冲突时,不一致的认知和情感线索会抑制消费者移情,此时品牌传记通过消费者移情对品牌态度的影响会显著降低。基于此,品牌来源国具有调节作用。

由于发达国家更受益于来源国效应(Lee等,2001),较之于新兴市场国家,来自发达国家的品牌拥有无可比拟的魅力(Sharma,2011)并带有显著的光环(Roth和Romeo,1992)。根据社会认同理论,消费者对发达国家的群体偏好与对发达国家的刻板印象是紧密联系的。由此可以推断,消费者对发达国家的刻板印象与来自发达国家的优胜者品牌形象是相一致的,因而消费者对优胜者品牌传记的移情不会被干扰,进而使消费者的品牌态度通过优胜者传记叙述的移情作用而得到提高。相反,来自发达国家的劣势者品牌形象却与消费者对发达国家的刻板印象失调,因此会抑制移情反应,进而不能通过消费者移情提高品牌态度。由此,本研究提出以下假设:

H2a:当品牌来自发达国家时,采用优胜者品牌传记比采用劣势者品牌传记更能引发消费者移情,从而对消费者品牌态度影响更大。

联系消费者对新兴市场国家的刻板印象可分析得出,劣势者的角色形象与消费者对新兴市场国家的刻板印象相吻合(Kim等,2008;Nariswari和Chen,2016),因此能够引发消费者移情,消费者会对来自新兴市场国家的劣势者品牌产生偏好。此外,对于来自新兴市场国家的优胜者品牌,一方面,由于优胜者的品牌形象与消费者对新兴市场国家的刻板印象不一致,导致消费者认知与情感失调,从而抑制消费者的移情反应;另一方面,“发达国家—优胜者品牌”会作为自动激活的有效干扰材料抑制“新兴市场国家—优胜者品牌”认知的形成,因此消费者很难建立起对来自新兴市场国家的优胜者品牌的认同。由此,本研究提出如下假设:

H2b:当品牌来自新兴市场国家时,采用劣势者品牌传记比采用优胜者品牌传记更能引发消费者移情,从而对消费者品牌态度影响更大。

(三)消费可见度的调节作用

消费可见度(consumption observability)指消费者认为产品的消费在社会上可见的程度(Bearden和Etzel,1982;Graeff,1996)。公开可见的消费行为比私下隐秘的消费行为更易受社会群体规范的影响(Fisher和Price,1992;Ratner和Kahn,2002;Kulviwat等,2009;Antonetti和Maklan,2018)。私下消费时消费者不受社会群体规范的影响,因此其对品牌的评价受品牌形象与真实自我一致性的影响更大。公开消费时,社会群体规范使得消费者对所展现的社会自我更加敏感,为了达到社会群体期望的形象(Graeff,1996),不会做出私下偏好的消费决策(Ratner和Kahn,2002)。概括而言,在不同的消费可见度下,社会群体与自我概念的不同作用能够引发不同的消费者移情反应。换言之,消费可见度构成了引发消费者移情的边界条件。

当消费可见度较高时,消费决策受到社会群体的审视,在社会自我一致性的影响下,个体会表现出符合社会群体期望的行为(Sirgy,2018)。因此,当消费者接触到优胜者品牌传记时,代表社会群体期望的优胜者品牌形象会激发社会自我一致性(Krishen和Sirgy,2016),在社会群体共识的作用下,消费者会偏好优胜者品牌,因而会对优胜者品牌做出更积极的移情反应。

与之相对,当消费可见度较低时,消费行为是社会不可观察的。由于没有面向社会群体展示自我的需要,消费者会倾向于满足真实自我一致性(White和Peloza,2009;Sirgy,2018),因而做出的反应不易受到社会群体期望的影响(Kim等,2016)。在没有社会群体影响的情况下,个体对劣势者更敏感,更可能从事有益于劣势者的行为(Schrift和Amar,2015)。据此分析可以得知,在消费可见度低的情境下,消费者会对劣势者品牌做出更积极的移情反应。在此基础上,本研究提出如下假设:

H3a:当消费可见度高时,采用优胜者品牌传记比采用劣势者品牌传记更能引发消费者移情,对消费者品牌态度的影响更大;

H3b:当消费可见度低时,采用劣势者品牌传记比采用优胜者品牌传记更能引发消费者移情,对消费者品牌态度的影响更大。

根据上述分析,本研究的理论模型如图1所示。

|

| 图 1 理论模型 |

(一)预实验

预实验的目的是检验被试能否准确理解两类品牌传记,品牌传记操纵是否成功。

为了进行预实验,本研究首先进行了刺激材料测试。由20名某高校的学生组成的小组被要求列出10项与学生消费相关的主要产品目录,然后运用7级Likert量表(1=非常少,7=非常多)衡量被试在购买这些产品前的内外部信息搜集程度。被试为某高校经济、管理学院的学生,共发出50份问卷,全部为有效问卷。测试结果显示,智能手机是最受被试关注的产品类别,在购买前内外部信息搜集程度最高(M内=5.87,M外=5.42)。测试刺激材料是为了确保预实验所使用的产品类别与被试群体相关,因此,智能手机被选为刺激材料。

50名学生在阅读完两类品牌传记后,被询问以下两个问题:哪个品牌对于未来发展的热情与决心程度高?哪个品牌在发展历史上的劣势程度高?采用7级Likert量表(1=非常低,7=非常高)进行测量,结果显示,外部劣势M劣势者=6.30,M优胜者=2.64,t=18.968,df=98,p<0.001。热情决心M劣势者=6.34,M优胜者=2.62,t=18.984,df=98,p<0.001。证明本研究品牌传记的操纵能够准确地传递给被试。

(二)研究一(a):劣势者品牌传记影响消费者品牌态度的中介机制

1. 实验设计与流程。研究一旨在检验消费者移情在品牌传记对消费者品牌态度影响中的中介作用,分(a)、(b)两部分,分别对应劣势者品牌传记和优胜者品牌传记研究,采用预实验确定的智能手机作为刺激材料。实验一(a)采用单因素(品牌传记:劣势者品牌传记vs.无品牌传记)组间实验设计,没有提供任何品牌传记叙述的作为控制组。因变量是消费者品牌态度,中介变量是消费者移情,考察劣势者品牌传记通过消费者移情对消费者品牌态度的影响。被试为某高校的学生,本研究在教学楼内随机选择一间教室的学生参加一组实验,有效被试79名,被试年龄段为17—29岁,其中女性占53%。

实验过程分为情境描述与问卷填答。研究者走进某间教室,向学生说明“您现在正考虑购买一部智能手机”,研究者接着拿出包含劣势者品牌传记的故事叙述材料分发给学生,学生们被要求详细阅读材料后填答调查问卷。同样的实验流程在另外一间教室重复实施,唯一的差别就是控制组的材料不包含品牌传记叙述。待所有被试交回完成的调查问卷后,研究者向被试解释实验的真正目的并向被试致谢。

2. 变量测量与操纵检验。品牌传记的测量采用Paharia等(2011)的量表(α=0.945);消费者移情的测量采用Escalas和Stern(2003)的量表(α=0.769);品牌态度量表源自Perkins和Forehand(2012)的研究(α=0.768)。本研究中所有测量均采用7级Likert量表。

操纵检验显示,M劣势者品牌传记=6.29,M无品牌传记=4.13,t=20.059,df=77,p<0.001,表明劣势者品牌传记和无品牌传记的故事叙述存在显著差异,因而劣势者品牌传记实验操纵成功。

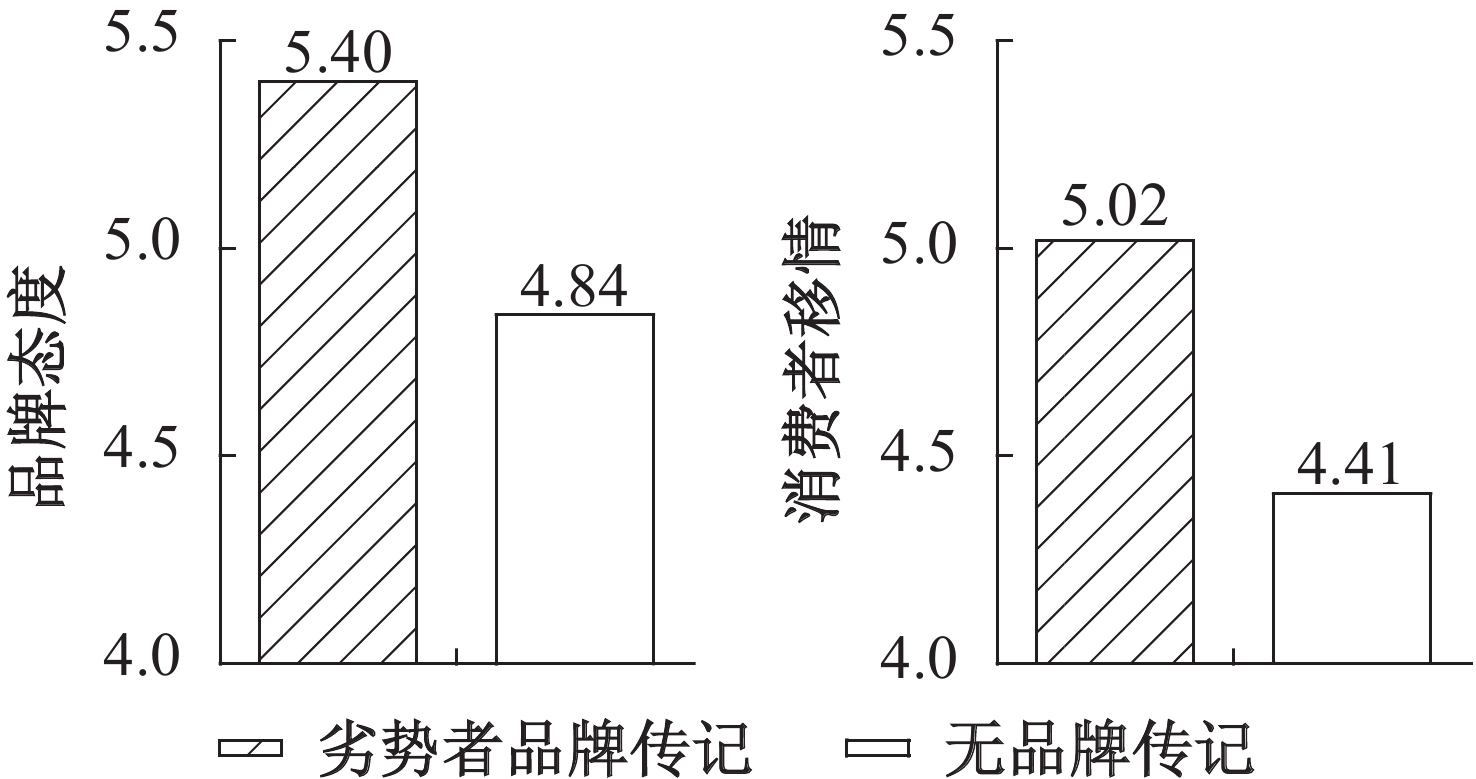

3. 实验结果及分析。进行独立T检验分析(参见图2),对因变量品牌态度的检验结果显示,M劣势者品牌传记=5.40,M无品牌传记=4.84,t=3.406,df=77,p<0.01,表明劣势者品牌传记主效应显著。对中介变量消费者移情的检验结果显示,M劣势者品牌传记=5.02,M无品牌传记=4.41,t=3.757,df=77,p<0.001,劣势者品牌传记主效应显著。

|

| 图 2 劣势者品牌传记条件下的消费者移情与品牌态度 |

进行Bootstrap中介效应检验(样本量选择5 000,95%置信区间),劣势者品牌传记对品牌态度直接效应显著(LLCI=0.0088,ULCI=0.1632,t=2.2176,p<0.05);消费者移情的中介效应显著(LLCI=0.0012,ULCI=0.1017)。因此,消费者移情在劣势者品牌传记对消费者品牌态度的影响中发挥部分中介作用。至此,本研究的假设H1a获得支持。

根据Baron和Kenny(1986)的方法检验消费者移情中介效应的稳健性。结果(参见表1)显示,模型1品牌传记(0.299**)对品牌态度的主效应显著;模型2品牌传记(0.215**)对消费者移情影响显著;模型3加入中介变量后,品牌传记(0.182*)和消费者移情(0.548***)仍对品牌态度有显著影响,其中品牌传记(β=0.182)较模型1(β=0.299)的显著性降低,表明主效应和中介效应具有稳健性。

| 预测变量 | 模型1(品牌态度) | 模型2(消费者移情) | 模型3(品牌态度) |

| 品牌传记 | 0.299** | 0.215** | 0.182* |

| 消费者移情 | 0.548*** | ||

| F值 | 7.581** | 7.717** | 22.868*** |

| ∆R2 | 0.178* | 0.184* | 0.359* |

| 注:***表示p<0.001,**表示p<0.01,*表示p<0.05。 | |||

(三)研究一(b):优胜者品牌传记影响消费者品牌态度的中介机制

1. 实验设计与流程。实验一(b)同样采用单因素(品牌传记:优胜者品牌传记vs.无品牌传记)组间实验设计,分别为优胜者品牌传记组及没有提供任何品牌传记叙述的控制组。被试为某高校的学生,研究者在教学楼内随机选择一间教室的学生参加一组实验,有效被试73名,被试年龄段为19—30岁,其中女性占56%。

实验过程与实验一(a)基本一致,差别在于提供给被试的是优胜者品牌传记故事叙述材料,实验内容同样包括情境描述与问卷填答,具体不再赘述。

2. 变量测量与操纵检验。品牌传记的测量采用Paharia等(2011)的量表(α=0.891);消费者移情的测量采用Escalas和Stern(2003)的量表(α=0.773);品牌态度量表源自Perkins和Forehand(2012)的研究(α=0.801)。

操纵检验结果显示,M优胜者品牌传记=2.75,M无品牌传记=5.18,t=15.538,df=71,p<0.001,表明优胜者品牌传记和无品牌传记故事叙述存在显著差异,因而优胜者品牌传记实验操纵成功。

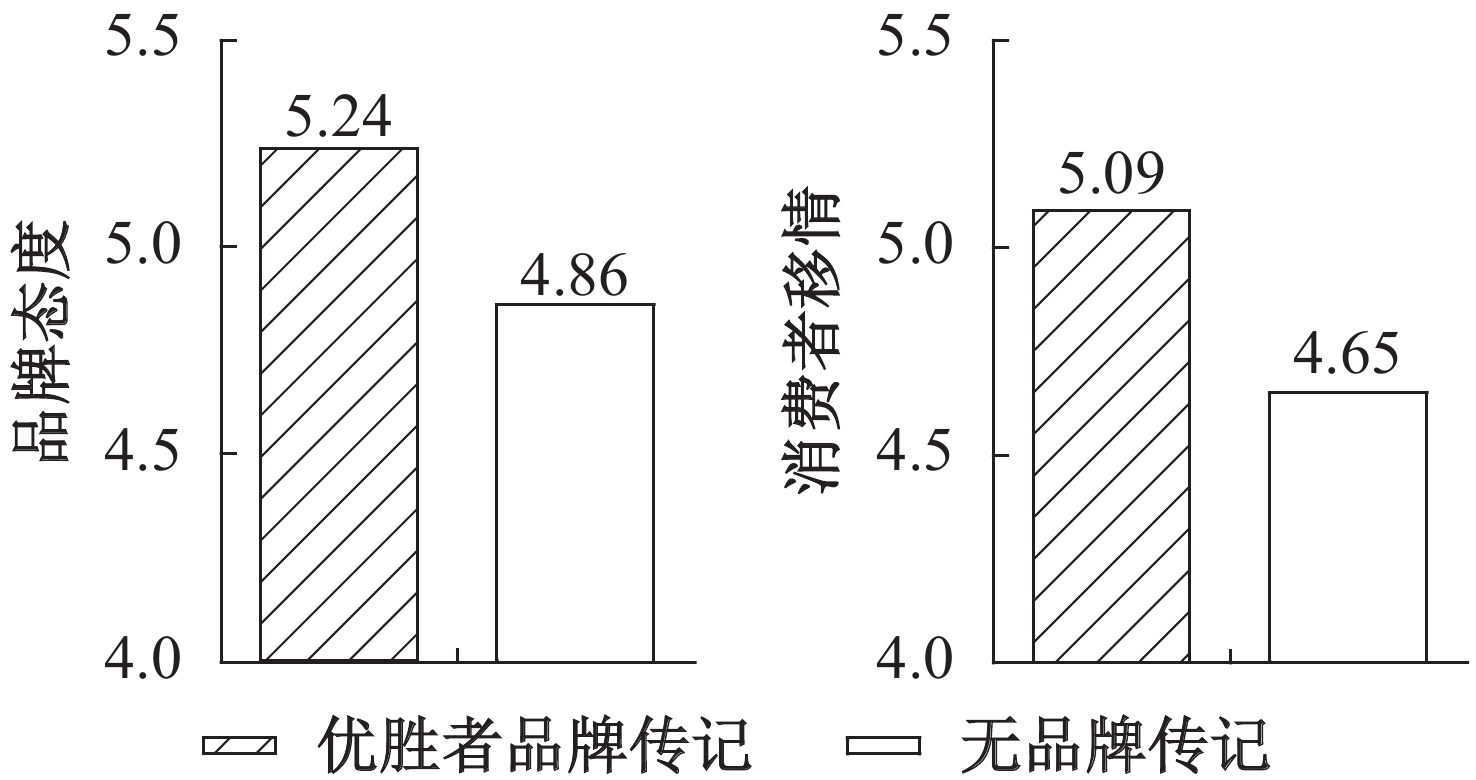

3. 实验结果及分析。进行独立T检验分析(参见图3),对因变量品牌态度的检验结果显示,M优胜者品牌传记=5.24,M无品牌传记=4.86,t=2.425,df=71,p<0.05,表明优胜者品牌传记主效应显著。对中介变量消费者移情的检验结果显示,M优胜者品牌传记=5.09,M无品牌传记=4.65,t=2.410,df=71,p<0.05,优胜者品牌传记主效应显著。

|

| 图 3 优胜者品牌传记条件下的消费者移情与品牌态度 |

Bootstrap中介效应检验(样本量选择5 000,95%置信区间)结果进一步显示,优胜者品牌传记对品牌态度的直接效应显著(LLCI=−0.2792,ULCI=−0.0399,t=−2.6591,p<0.01);消费者移情的中介效应显著(LLCI=0.0170,ULCI=0.0712)。因此,消费者移情在优胜者品牌传记对消费者品牌态度的影响中发挥部分中介作用。至此,本研究的假设H1b获得支持。

消费者移情中介效应稳健性(Baron和Kenny,1986)检验结果(参见表2)显示,模型1品牌传记(0.280**)对品牌态度的主效应显著;模型2品牌传记(0.367***)对消费者移情影响显著;模型3加入中介变量后,品牌传记(0.124**)和消费者移情(0.326**)仍对品牌态度有显著影响,其中品牌传记(β=0.124)较模型1(β=0.280)的显著性降低,表明主效应和中介效应具有稳健性。

| 预测变量 | 模型1(品牌态度) | 模型2(消费者移情) | 模型3(品牌态度) |

| 品牌传记 | 0.280** | 0.367*** | 0.124** |

| 消费者移情 | 0.326** | ||

| F值 | 6.051** | 11.041*** | 10.085*** |

| ∆R2 | 0.166* | 0.122* | 0.366* |

| 注:***表示p<0.001,**表示p<0.01,*表示p<0.05。 | |||

(四)研究二:品牌来源国的调节作用

1. 前测。前测的目的是检验被试能否准确识别品牌来源国。本研究选择预实验确定的智能手机作为刺激材料。在G7集团中,美国(苹果)、法国(阿尔卡特)、德国(西门子)、加拿大(黑莓)、日本(夏普等)、意大利(威图等)六国均拥有知名手机品牌且在中国有售,只有英国没有知名手机品牌。为了排除消费者先前消费经验和产品知识的影响(Raghubir和Corfman,1999),本研究选择英国作为发达国家的品牌来源国,为了排除消费者我族主义的影响,选择印度作为新兴市场国家的品牌来源国,同时均使用虚拟品牌。来自英国的智能手机品牌取名为SunVita;来自印度的品牌按照印地语发音取名为Shukla。

50名被试阅读完含有品牌来源国(新兴市场国家与发达国家)信息的智能手机材料后填答问卷。操纵检验显示,M发达国家=5.44,M新兴市场国家=4.48,t(98)=4.861,p<0.001,表明来自发达国家和新兴市场国家的品牌来源信息存在显著差异,英国和印度的品牌来源国信息能够准确地传递给被试,证明品牌来源国操纵成功。

2. 实验设计与流程。研究二旨在检验品牌来源国对品牌传记影响消费者品牌态度的调节作用,并继续考察消费者移情的中介作用。本研究采用2(品牌传记:优胜者品牌传记vs. 劣势者品牌传记)×2(品牌来源国:发达国家vs. 新兴市场国家)组间实验设计。被试为某高校的学生,研究者在教学楼和图书馆讨论室随机邀请部分学生参加一个情境实验,实验完成后向每名被试赠送一条速溶咖啡表示感谢。有效被试共有217名,其年龄区间为21—32岁,其中女性占56%。

实验程序与研究一基本相同,但在实验开始前增加一个环节,首先询问被试是否知道实验所选择的智能手机品牌Shukla和SunVita,结果没有被试知道这两个品牌。具体过程分为情境描述与问卷填答,不再赘述。待所有被试完成并提交问卷后,研究者询问被试对实验目的的猜测,结果并没有被试猜测出实验的目的,实验结束后研究者向被试解释实验的真正目的并向被试致谢。

3. 变量测量与操纵检验。品牌来源国的测量采用Roth和Romeo(1992)的量表(α=0.940),品牌传记(α=0.839)、消费者移情(α=0.955)和品牌态度(α=0.934)等变量的测量与研究一相同,不再赘述。

操纵检验:品牌传记的主效应显著,M劣势者品牌传记=5.87,M优胜者品牌传记=3.60,F(1,215)=63.21,p<0.001,表明劣势者品牌传记和优胜者品牌传记故事叙述存在显著差异;品牌来源国的主效应显著,M发达国家=5.36,M新兴市场国家=3.59,F(1,215)=18.70,p<0.001,表明发达国家和新兴市场国家的品牌来源信息存在显著差异,证明本研究品牌传记和品牌来源国操纵成功。

4. 实验结果及分析。消费者移情ANOVA检验显示:品牌传记的主效应显著,F(1,213)=40.36,p<0.001;品牌来源国的主效应显著,F(1,213)=13.94,p<0.001;品牌传记和品牌来源国的交互效应显著,F(1,213)=15.27,p<0.001。品牌态度ANOVA检验显示:品牌传记的主效应显著,F(1,213)=47.45,p<0.001;品牌来源国的主效应显著,F(1,213)=11.52,p<0.01;品牌传记与品牌来源国的交互效应显著,F(1,213)=25.69,p<0.001。具体如表3所示。

| 来源 | 消费者移情 | 品牌态度 |

| F(p值) | F(p值) | |

| 来源国 | 13.940*** | 11.518*** |

| 品牌传记 | 40.358*** | 47.452*** |

| 来源国×品牌传记 | 15.273*** | 25.692 *** |

| R2 | 0.235 | 0.272 |

| ∆R2 | 0.224 | 0.262 |

| 注:***表示p<0.001。 | ||

消费者移情单纯主效应检验显示:在品牌来自发达国家的条件下,优胜者品牌传记的均值显著高于劣势者品牌传记,M优胜者品牌传记=4.29,M劣势者品牌传记=1.69,F(1,103)=144.88,p<0.001;在品牌来自新兴市场国家的条件下,劣势者品牌传记均值显著高于优胜者品牌传记,M劣势者品牌传记=3.56,M优胜者品牌传记=2.37,F(1,110)=23.63,p<0.001。具体如图4所示。

|

| 图 4 不同来源国条件下品牌传记对消费者移情的影响 |

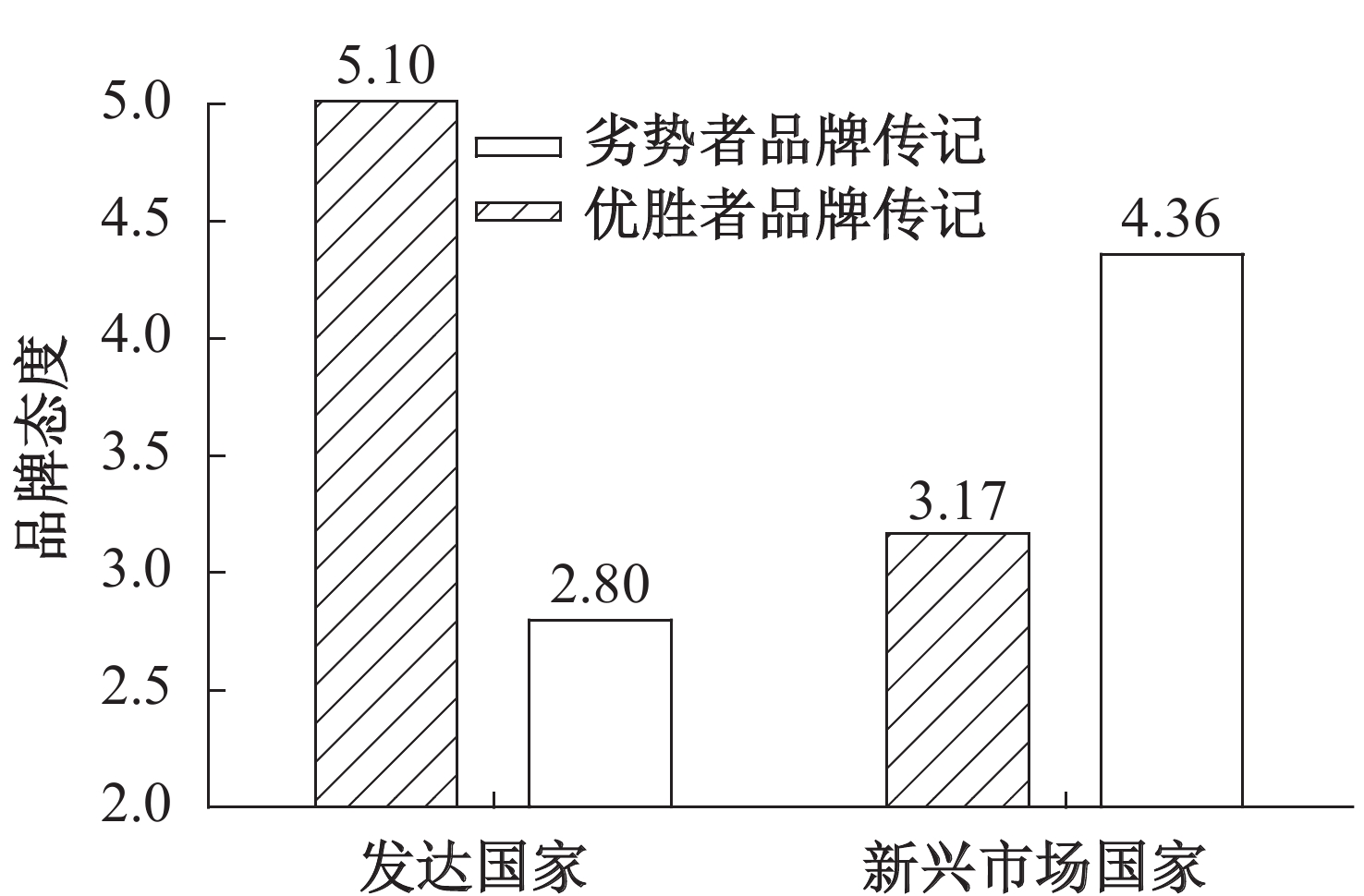

品牌态度单纯主效应检验结果显示:在品牌来自发达国家的条件下,优胜者品牌传记的均值显著高于劣势者品牌传记,M优胜者品牌传记=5.10,M劣势者品牌传记=2.80,F(1,103)=131.12,p<0.001;在品牌来自新兴市场国家的条件下,劣势者品牌传记的均值显著高于优胜者品牌传记,M劣势者品牌传记=4.36,M优胜者品牌传记=3.17,F(1,110)=34.60,p<0.001。具体如图5所示。

|

| 图 5 不同来源国条件下品牌传记对品牌态度的影响 |

上述研究已经证明,假设H2a和H2b中关于品牌来源国对品牌传记与消费者移情、消费者品牌态度之间关系起调节作用的推断得到验证。

接着检验被调节的中介模型(陈瑞等,2013;Hayes,2014)。Bootstrap中介检验(样本量选择5 000,95%置信区间)结果进一步显示:第一,消费者移情中介了品牌传记和品牌来源国对消费者品牌态度的交互影响,Bootstrap置信区间不包含0(LLCI=−0.6164,ULCI=−0.2428),品牌来源国在模型中的调节作用再次得到验证,品牌来源国与品牌传记的交互效应显著,F(1,212)=20.55,p<0.001。第二,在品牌来自发达国家的条件下,消费者移情中介效应显著(LLCI=−0.2644,ULCI=−0.1099)。控制中介变量后,品牌传记对消费者品牌态度的影响显著(LLCI=−0.3737,ULCI=−0.1452)。第三,在品牌来自新兴市场国家的条件下,消费者移情中介效应显著(LLCI=0.0258,ULCI=0.1545)。控制了中介变量后,品牌传记对消费者品牌态度的影响显著(LLCI=0.0314,ULCI=0.3089)。

最后,参照Preacher等(2007)的方法检验只有一个中介变量的被调节的中介作用的稳健性,结果如表4所示。比较模型3及模型4可以发现,品牌传记与品牌来源国的交叉项仍然显著(β=0.046***),而且消费者移情显著预测了品牌态度(β=0.430***),品牌传记经由消费者移情与品牌态度的间接关系显著(β=0.286**),验证了被调节的中介效应的存在。

| 预测变量 | 消费者移情 | 品牌态度 | |||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | ||

| 品牌传记 | 0.636*** | 0.308*** | 0.518*** | 0.286** | |

| 品牌来源国 | 0.664*** | 0.094*** | |||

| 品牌传记×品牌来源国 | 0.745** | 0.046*** | |||

| 消费者移情 | 0.430*** | ||||

| R2 | 0.095 | 0.240 | 0.082 | 0.407 | |

| ∆R2 | 0.091*** | 0.229*** | 0.078*** | 0.396*** | |

| 注:***表示p<0.001,**表示p<0.01。 | |||||

综上,研究二支持假设H2a和H2b,即在品牌来自发达国家的条件下,优胜者品牌传记(与劣势者品牌传记相比)更能提高消费者品牌态度;在品牌来自新兴市场国家的条件下,劣势者品牌传记(与优胜者品牌传记相比)更能提高消费者品牌态度,在此作用路径中消费者移情起中介作用。

(五)研究三:消费可见度的调节作用

1. 前测。前测的目的是确定研究三的刺激产品,其须体现消费者在不同消费情境下做出消费决策的差异,因此该刺激产品消费的公开和私下属性须适中。运用被他人注意和辨认两个指标(Bearden和Etzel,1982)对50名MBA被试进行测量,前测结果显示,葡萄酒消费的公开属性和私下属性适中。其中,被他人注意M服装=4.58>M葡萄酒=2.85>M巧克力=1.64,F(2,147)=16.841,p<0.001;辨认M巧克力=4.25>M葡萄酒=3.56>M服装=2.85,F(2,147)=5.256,p<0.05。因此,研究三的刺激产品确定为葡萄酒。

2. 实验设计与流程。研究三旨在检验消费可见度在品牌传记对消费者品牌态度影响中的调节作用,同时继续考察消费者移情的中介作用。本研究采用2(品牌传记:优胜者品牌传记vs. 劣势者品牌传记)×2(消费可见度:公开vs. 私下)组间实验设计。被试为某高校四个班级的MBA与EMBA学生,他们以课堂练习的形式参加了本实验,共计238名有效被试,其年龄区间为29—46岁,其中女性占44%。

研究三的实验过程与研究二基本相同,并继续使用虚拟品牌,取名为天山之珠,刺激材料为天山之珠牌葡萄酒。进行实验之前研究者首先询问被试是否知道实验中的天山之珠牌葡萄酒,结果表明没有一个被试知道该品牌。在向被试发放阅读材料之前,研究者向被试说明实验结束后被试的问卷填答内容将在班级内逐一公开或是完全保密,以此来操纵消费可见度。

3. 变量测量与操纵检验。品牌传记(α=0.850)、消费者移情(α=0.955)和品牌态度(α=0.941)等变量的测量与研究一相同,所有变量测量均采用7级Likert量表,不再赘述。

操纵检验:品牌传记的主效应显著,M优胜者品牌传记=4.01,M劣势者品牌传记=3.60,F(1,236)=10.083,p<0.01,表明劣势者品牌传记和优胜者品牌传记故事叙述存在显著差异;消费可见度的主效应显著,M公开=4.13,M私下=3.55,F(1,236)=10.359,p<0.01,表明在公开情境及私下情境下的品牌态度信息存在显著差异,证明本研究品牌传记和消费可见度操纵成功。

4. 实验结果及分析。消费者移情ANOVA检验显示:品牌传记的主效应显著,F(1,234)=10.638,p<0.01;消费可见度的主效应显著,F(1,234)=19.131,p<0.001;品牌传记和消费可见度的交互效应显著,F(1,234)=30.648,p<0.001。品牌态度ANOVA检验显示:品牌传记的主效应显著,F(1,234)=37.255,p<0.001;消费可见度的主效应显著,F(1,234)=11.914,p<0.01;品牌传记与消费可见度的交互效应显著,F(1,234)=9.712,p<0.01。具体结果如表5所示。

| 来源 | 消费者移情 | 品牌态度 |

| F | F | |

| 可见度 | 19.131*** | 11.914*** |

| 品牌传记 | 10.638*** | 37.255*** |

| 可见度×品牌传记 | 30.648*** | 9.712 ** |

| R2 | 0.358 | 0.390 |

| ∆R2 | 0.349 | 0.381 |

| 注:***表示p<0.001,**表示p<0.01。 | ||

消费者移情单纯主效应检验结果显示:在公开消费情境下,优胜者品牌传记的均值显著高于劣势者品牌传记,M优胜者品牌传记=4.19,M劣势者品牌传记=2.58,F(1,106)=33.162,p<0.001;在私下消费情境下,劣势者品牌传记的均值显著高于优胜者品牌传记,M劣势者品牌传记=3.15,M优胜者品牌传记=2.05,F(1,128)=24.695,p<0.001。具体如图6所示。

|

| 图 6 不同消费可见度条件下品牌传记对消费者移情的影响 |

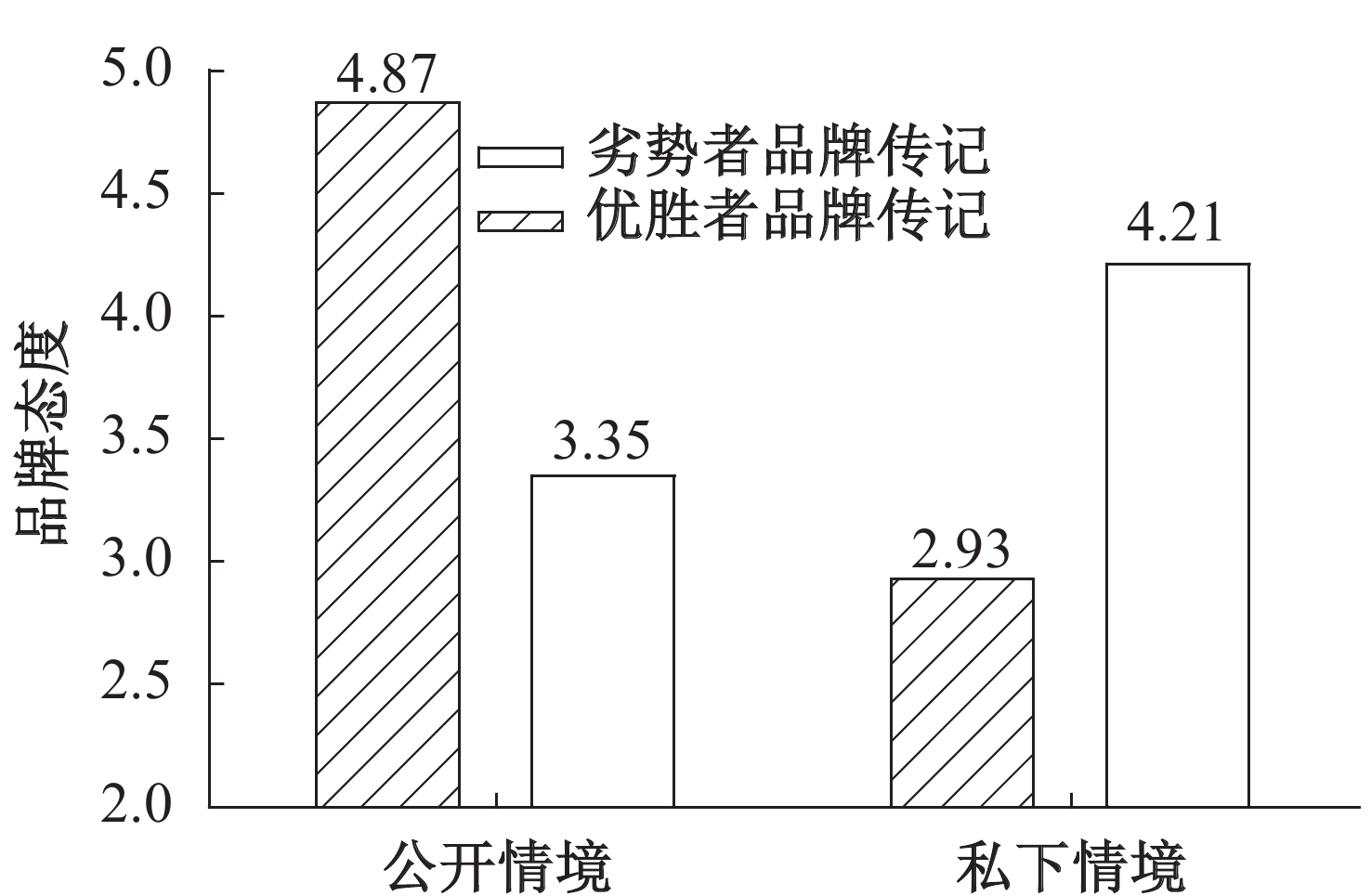

品牌态度单纯主效应检验结果显示:在公开消费情境下,优胜者品牌传记的均值显著高于劣势者品牌传记,M优胜者品牌传记=4.87,M劣势者品牌传记=3.35,F(1,106)=43.193,p<0.001;在私下消费情境下,劣势者品牌传记的均值显著高于优胜者品牌传记,M劣势者品牌传记=4.21,M优胜者品牌传记=2.93,F(1,128)=38.107,p<0.001。具体如图7所示。

|

| 图 7 不同消费可见度条件下品牌传记对品牌态度的影响 |

上述分析结果证明,假设H3a和H3b中关于消费可见度对品牌传记与消费者移情、消费者品牌态度之间关系起调节作用的推断得到验证。

Bootstrap中介效应检验(样本量选择5 000,95%置信区间下选择模型8)结果表明:第一,消费者移情中介了品牌传记和消费可见度对消费者品牌态度的交互影响,Bootstrap置信区间不含0(LLCI=1.1192,ULCI=2.3451),消费可见度在模型中的调节作用再次得到验证,消费可见度与品牌传记的交互效应显著,F(1,233)=30.9983,p<0.001。第二,在公开消费情境下,消费者移情中介效应显著(LLCI=0.3490,ULCI=0.9763)。控制了中介变量后,品牌传记对消费者品牌态度的影响显著(LLCI=0.4529,ULCI=1.3257)。第三,在私下消费情境下,消费者移情中介效应显著(LLCI=−0.6763,ULCI=−0.2355)。控制了中介变量后,品牌传记对消费者品牌态度的影响显著(LLCI=−1.2284,ULCI=−0.4573)。

被调节的中介作用稳健性(Preacher等,2007)检验结果(参见表6)显示:模型4中品牌传记对品牌态度的预测显著降低,品牌传记经由消费者移情与品牌态度的间接关系显著(β=0.063**),品牌传记与消费可见度的交叉项仍然显著(β=0.029***),而且消费者移情显著预测了品牌态度(β=0.550***),验证了被调节的中介效应的存在。

| 预测变量 | 消费者移情 | 品牌态度 | |||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | ||

| 品牌传记 | 0.312** | 0.145** | 0.640*** | 0.063** | |

| 消费可见度 | 0.845*** | 0.855*** | |||

| 品牌传记×消费可见度 | 0.754** | 0.029*** | |||

| 消费者移情 | 0.550*** | ||||

| R2 | 0.021 | 0.112 | 0.304 | 0.397 | |

| ∆R2 | 0.017** | 0.101*** | 0.300** | 0.387*** | |

| 注:***表示p<0.001,**表示p<0.01。 | |||||

综上,研究三支持了假设H3a和H3b,即在公开消费情境下,优胜者品牌传记(与劣势者品牌传记相比)更能提高消费者品牌态度;在私下消费情境下,劣势者品牌传记(与优胜者品牌传记相比)更能提高消费者品牌态度,消费者移情在此作用路径中发挥中介作用。

四、结论与讨论(一)研究结论

本研究提出并证实了品牌传记能够提高消费者品牌态度,验证了消费者移情在该作用中的中介效应以及品牌来源国与消费可见度对该中介效应的调节作用。首先,本研究通过四项实验反复证实了品牌传记有助于提高消费者品牌态度,同时该作用受到消费者移情的部分中介。其次,当品牌来自发达国家时,优胜者品牌传记(与劣势者品牌传记相比)更能促进消费者移情反应,进而提高品牌态度;当品牌来自新兴市场国家(与发达国家相比)时,劣势者品牌传记(与优胜者品牌传记相比)更能促进消费者移情反应,进而提高品牌态度。再次,当消费可见度高(与私下隐秘消费相比)时,优胜者品牌传记(与劣势者品牌传记相比)更能显著促进消费者移情反应,进而提高消费者品牌态度;当消费可见度低(与消费公开可观察相比)时,劣势者品牌传记(与优胜者品牌传记相比)更能显著促进消费者移情反应,进而提高消费者品牌态度。

本研究的结果揭示,品牌传记所传递的品牌角色形象与消费者所感知的品牌相关群体的形象及消费者自我概念相一致时,消费者对品牌传记的叙事处理才会发生,进而才会产生移情反应,在此情况下,消费者对品牌传记更感兴趣,企业也能够更深入地讲述品牌传记。

(二)理论贡献

第一,探索并验证了两类品牌传记对消费者情感认知活动的影响。本研究通过系列实验发现基于品牌传记的消费者情感认知反应并不限于品牌传记的类型,同时证明了品牌传记对消费者品牌态度作用的实质是消费者对各类型品牌传记角色的社会心理加工,从而扩大了对品牌传记叙事理论理解的范围。

第二,揭示了消费者移情在品牌传记营销领域的作用机制。无论品牌传记塑造的是劣势者还是优胜者品牌角色,皆能引发消费者移情反应,根据社会认同理论与自我一致性理论,本研究分析指出移情反应的社会心理加工过程是消费者对品牌角色所产生的群体身份联想与消费者自我概念相一致所引起的,两者一致性越高,消费者对品牌传记的移情反应程度就越高,消费者移情对品牌态度的作用也就越显著。

第三,丰富了品牌叙事营销研究领域的理论发现。作为一种双向的消费者沟通方式,品牌叙事同时具有以品牌故事有效激发消费者情感反应的优势和作为伪装式广告的不足,而品牌叙事营销有效的关键在于消费者对品牌叙事操纵意图的感知。本研究基于消费者移情这一心理机制探讨了品牌传记影响消费者品牌态度的社会心理加工过程,发现消费者对品牌的群体联想与自我概念相一致时,消费者对品牌叙事操纵意图的感知弱,表现出显著的移情反应,品牌叙事策略效果显著;如果消费者感知的品牌群体联想与自我概念不一致,消费者则可能感知到品牌传记叙述的操纵意图。

(三)营销启示

本研究的结论对中国企业通过品牌传记有效引发消费者的移情反应,从而成功影响消费者品牌态度具有重要的营销策略启示作用。

第一,中国企业可以积极运用品牌传记开展品牌营销活动。传统的依赖经典认知加工的品牌—消费者沟通方式是建立在消费者通过合乎逻辑的思考对品牌做出评价进而引起信念与态度改变的基础上的,以此产生的说服效果往往很有限。根据本研究的结论,中国企业可以增强品牌传记的想象力与生动性,通过情感线索潜移默化地将品牌形象与理念传递给消费者,并在情感上获得认同,进而使消费者对品牌产生偏好。

第二,中国企业可以利用新兴大国的来源国优势传递优胜者品牌形象。中国现阶段虽然仍属于新兴市场国家,但已经成为全球第二大经济体,全球普遍认定中国是快速崛起的大国,中国的发展是成功的(中国外文局等,2018)。这是中国企业品牌来源的本质属性。根据研究二的结论,在来源国形象较高的情况下,消费者会更偏好优胜者品牌,在新时代中国全面复兴的历史背景下,中国企业如果仍继续停留在追随者的角色始终扮演劣势者,将错失有效的品牌来源国效应。因此,中国企业在国际市场上可以利用具有较高声誉的来源国优势,有效地传递优胜者品牌形象,进而影响消费者的品牌态度。

第三,企业品牌传记营销应与目标市场产品消费情境的定位相协调。研究三结果表明,消费者在私下消费时对劣势者品牌反应更积极,但在公开消费时更喜欢优胜者品牌。因此,当企业在目标市场中定位其产品为公开消费时,需将社会群体的影响纳入营销决策,企业应通过在社会群体中成功塑造优胜者品牌形象来影响消费者品牌态度。相比之下,如果产品在目标市场中被视为私人消费品,那么以劣势者品牌形象影响消费者品牌态度就具有更大的意义,同时在此情况下,面向社会群体的营销努力并不值得投入太多。

(四)未来研究方向

第一,品牌传记的内容结构有待进一步厘清。虽然已有研究揭示了混乱的时间顺序和因果逻辑关系会导致说服效果差(Escalas,2007),但除了品牌传记自身的内容结构外,题材、表述方式、词藻的丰富性等都是独立存在且不能忽略的重要因素。第二,探索在不同的媒体形式下,品牌传记与消费者品牌态度的关系是否存在差异。品牌传记需要借助传播媒体来联结消费者,音视频类媒体形式与文字图片类媒体形式对应的分别是“直接提供”故事图式与“自我生成”故事图式(Kim等,2017),它们有可能使品牌传记对品牌态度的作用存在差异。第三,分析不同的品牌地位(brand status)对品牌传记与品牌态度关系的相对影响。探清品牌地位的高低能否对此关系形成干扰,将能更精确地揭示品牌传记的作用,为企业品牌传记营销提供确切指导。

| [1] | 陈瑞, 郑毓煌, 刘文静. 中介效应分析: 原理、程序、Bootstrap方法及其应用[J]. 营销科学学报, 2013(4): 120–135. |

| [2] | 杨晨, 王海忠, 钟科. " 示弱”品牌传记在" 蛇吞象”跨国并购中的正面效应[J]. 中国工业经济, 2013(2): 143–155. |

| [3] | Antonetti P, Maklan S. Identity bias in negative word of mouth following irresponsible corporate behavior: A research model and moderating effects[J]. Journal of Business Ethics, 2018, 149(4): 1005–1023. |

| [4] | Bearden W O, Etzel M J. Reference group influence on product and brand purchase decisions[J]. Journal of Consumer Research, 1982, 9(2): 183–194. |

| [5] | Dessart L. Do ads that tell a story always perform better? The role of character identification and character type in storytelling ads[J]. International Journal of Research in Marketing, 2018, 35(2): 289–304. |

| [6] | End C M, Dietz-Uhler B, Harrick E A, et al. Identifying with winners: A reexamination of sport fans’ tendency to BIRG[J]. Journal of Applied Social Psychology, 2002, 32(5): 1017–1030. |

| [7] | Eng T Y, Ozdemir S, Michelson G. Brand origin and country of production congruity: Evidence from the UK and China[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(12): 5703–5711. |

| [8] | Escalas J E. Imagine yourself in the product: Mental simulation, narrative transportation, and persuasion[J]. Journal of Advertising, 2004, 33(2): 37–48. |

| [9] | Escalas J E. Self-referencing and persuasion: Narrative transportation versus analytical elaboration[J]. Journal of Consumer Research, 2007, 33(4): 421–429. |

| [10] | Escalas J E, Stern B B. Sympathy and empathy: Emotional responses to advertising dramas[J]. Journal of Consumer Research, 2003, 29(4): 566–578. |

| [11] | Fisher R J, Price L L. An investigation into the social context of early adoption behavior[J]. Journal of Consumer Research, 1992, 19(3): 477–486. |

| [12] | Graeff T R. Image congruence effects on product evaluations: The role of self-monitoring and public/private consumption[J]. Psychology & Marketing, 1996, 13(5): 481–499. |

| [13] | Johansson J K, Douglas S P, Nonaka I. Assessing the impact of country of origin on product evaluations: A new methodological perspective[J]. Journal of Marketing Research, 1985, 22(4): 388–396. |

| [14] | Jones B K, Destin M, McAdams D P. Telling better stories: Competence-building narrative themes increase adolescent persistence and academic achievement[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2018, 76: 76–80. |

| [15] | Kao D T. Is Cinderella resurging? The impact of consumers' underdog disposition on brand preferences: Underdog brand biography and brand status as moderators[J]. Journal of Consumer Behaviour, 2015, 14(5): 307–316. |

| [16] | Kim E, Ratneshwar S, Roesler E, et al. Attention to social comparison information and brand avoidance behaviors[J]. Marketing Letters, 2016, 27(2): 259–271. |

| [17] | Kim E, Ratneshwar S, Thorson E. Why narrative ads work: An integrated process explanation[J]. Journal of Advertising, 2017, 46(2): 283–296. |

| [18] | Kim J H, Allison S T, Eylon D, et al. Rooting for(and then abandoning)the underdog[J]. Journal of Applied Social Psychology, 2008, 38(10): 2550–2573. |

| [19] | Kirmani A, Hamilton R W, Thompson D V, et al. Doing well versus doing good: The differential effect of underdog positioning on moral and competent service providers[J]. Journal of Marketing, 2017, 81(1): 103–117. |

| [20] | Koschate-Fischer N, Diamantopoulos A, Oldenkotte K. Are consumers really willing to pay more for a favorable country image? A study of country-of-origin effects on willingness to pay[J]. Journal of International Marketing, 2012, 20(1): 19–41. |

| [21] | Krishen A S, Sirgy M J. Identifying with the brand placed in music videos makes me like the brand[J]. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 2016, 37(1): 45–58. |

| [22] | Kulviwat S, Bruner Ⅱ G C, Al-Shuridah O. The role of social influence on adoption of high tech innovations: The moderating effect of public/private consumption[J]. Journal of Business Research, 2009, 62(7): 706–712. |

| [23] | Nariswari A G A, Chen Q M. Siding with the underdog: Is your customer voting effort a sweet deal for your competitors?[J]. Marketing Letters, 2016, 27(4): 701–713. |

| [24] | Paharia N, Keinan A, Avery J, et al. The underdog effect: The marketing of disadvantage and determination through brand biography[J]. Journal of Consumer Research, 2011, 37(5): 775–790. |

| [25] | Perkins A W, Forehand M R. Implicit self-referencing: The effect of nonvolitional self-association on brand and product attitude[J]. Journal of Consumer Research, 2012, 39(1): 142–156. |

| [26] | Ratner R K, Kahn B E. The impact of private versus public consumption on variety-seeking behavior[J]. Journal of Consumer Research, 2002, 29(2): 246–257. |

| [27] | Roth M S, Romeo J B. Matching product catgeory and country image perceptions: A framework for managing country-of-origin effects[J]. Journal of International Business Studies, 1992, 23(3): 477–497. |

| [28] | Sanders J, Van Krieken K. Exploring narrative structure and hero enactment in brand stories[J]. Frontiers in Psychology, 2018, 9: 1645. |

| [29] | Schrift R Y, Amar M. Pain and preferences: Observed decisional conflict and the convergence of preferences[J]. Journal of Consumer Research, 2015, 42(4): 515–534. |

| [30] | Shen F Y, Sheer V C, Li R B. Impact of narratives on persuasion in health communication: A meta-analysis[J]. Journal of Advertising, 2015, 44(2): 105–113. |

| [31] | Sirgy M J. Self-congruity theory in consumer behavior: A little history[J]. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 2018, 28(2): 197–207. |

| [32] | Turner J C, Brown R J, Tajfel H. Social comparison and group interest in ingroup favouritism[J]. European Journal of Social Psychology, 1979, 9(2): 187–204. |

| [33] | Van Laer T, De Ruyter K, Visconti L M, et al. The extended transportation-imagery model: A meta-analysis of the antecedents and consequences of consumers’ narrative transportation[J]. Journal of Consumer Research, 2014, 40(5): 797–817. |

| [34] | Weick K E. What theory is not, theorizing is[J]. Administrative Science Quarterly, 1995, 40(3): 385–390. |

| [35] | White K, Peloza J. Self-benefit versus other-benefit marketing appeals: Their effectiveness in generating charitable support[J]. Journal of Marketing, 2009, 73(4): 109–124. |