2019第41卷第2期

2.北京师范大学 系统科学学院,北京 100875

2.School of System Science, Beijing Normal University, Beijing 100875, China

风险投资(venture capital,VC)是一个高投入、高风险、高回报的行业,而联合投资行为源于较强的市场不确定性。由于政策对市场形成的作用和市场本身的差异性,中国VC显现出与西方不同的投资趋势和投资逻辑。如果说西方更加注重每一次合作的短期交易利益和退出效率,中国VC则更倾向于通过建立关系和圈子来完成VC企业自身的关系网建设,以保障长期的收益(Luo等,2018)。

本文研究的核心和基础,就是VC机构的核心竞争力来源于它的结构位置(Gulati,1999),因而它们的策略和发展是为了结构位置的优化。本文发掘出结构位置优化的三种最佳策略,即耦合连带(bonding-tie)型策略、桥连带(bridging-tie)型策略和信息汇集点(information hub)型策略。

本文将产业领袖定义为在其绝大多数投资中都是主投者的风投公司。这缘于每一笔投资中往往只有一个主投者来拟定投资计划,并代表投资人进入被投公司的决定机制中。罗永胜和李远勤(2017)利用2000—2014年的风险投资数据,研究了风险投资网络核心—边缘结构的动态演进规律。他们发现,参与风险投资的机构形成一个网络,其中大多数VC处于网络边缘,核心区成员个数稳定且占据主导地位。但该研究仅从理论和数据上进行了核心和边缘的区分,并没有针对基础事实进行检验。

国内的风险投资产业中实际存在“圈子现象”:一些实力相对较弱的投资者会围绕在较为强大的投资者周围,形成以大型投资者为核心的、以联合投资为纽带的圈子(Luo,2016)。圈子现象的出现表明,在中国的VC大环境下,政策不确定性、信息不对称造成的高风险等问题,使得中国的新兴VC机构更倾向于通过建立关系来获得行业声望和地位,从而在长期获得较好的地位和利益回报(柯振埜等,2012)。

并不是所有VC都在一开始就是该行业领域中的领袖,更多的是从跟投做起,通过不断地联合,从圈子的边缘逐渐进入核心,并利用联合所形成的“人脉”来获得一定的地位、声望,从而逐渐完成从跟投到主投的转型,最终成为“行业领袖”。

因此,本文希望通过定性研究,进一步确定这些“行业领袖”从圈子的边缘进入核心的网络状况和网络路径。在此之前,本文还将利用可视化的方法与定性研究相结合,先描绘整体的行业环境,再来逐个分析在大环境下,几家VC的个人联合网络的状况。

本研究首先利用清科数据库2000—2013年间的VC共同投资数据建立动态的产业结构网络,然后利用可视化方法,分别以2000年、2005年、2009年、2013年为时间截面,探索所有VC在该网络中的表现和网络的整体发育情况,最后,我们根据网络状况和前期访谈调查所得到的信息,选取四个VC网络作为研究对象,探索它们各自的发展历程。通过对四个代表风险投资公司的研究,将可视化方法和定性研究方法相结合,找到了能够一定程度上代表国内VC在联合投资时其地位变化的三种策略。这三种策略分别是耦合连带型策略、桥连带型策略和信息汇集点型策略,其中耦合连带型策略来源于社会资本理论,而桥连带型策略的基础是结构洞理论,信息汇集点型策略在很大程度上借鉴了结构洞理论和相邻网络理论。研究发现,国内VC在联合投资时基于长期导向,通过三种路径来完成自己的“产业领袖之路”,从产业整体网络的边缘进入核心。

本文的贡献主要有两个方面:一是在研究方法上,引入动态网络截面的可视化方法,更直观地显示整体网络和个体VC网络的演变进程,让个体VC的成长模式更加有迹可循;二是在研究结果上,本文提出了三种在长期的、网络的视角下的VC企业成长模式,以及在不同语境下,VC企业的成长策略会对其网络地位产生怎样的影响,从而为VC企业的成长策略提供现实的指导,因而具有很强的现实意义。

二、理论基础(一)信任、社会资本与耦合连带型发展策略

在社会学中,布迪厄(Bourdieu,1984)首先提出了“场域”和“资本”概念。他认为,场域就像一张网,每个人的位置是人们形成社会关系的前提。布迪厄提出,所谓社会资本就是实际的或潜在的资源的集合体,这些资源与对某些持久的网络的占有密不可分(布迪厄和华康德,1998)。

科尔曼以信任为切入点,探讨了交易中关系以及社会资本所产生的作用。在交易时间不对称的情况下,风险是时刻存在于交易过程中的,而当法律合同等契约因素无法完全控制这一风险时,信任就十分必要(Coleman,1990)。

以此考察中国VC领域可以发现,如果将非领袖VC看作委托人,领袖VC看作受托人,那么在其关系发展中总是牵涉因亲疏远近不同而带来的不同程度的信任。VC之间的委托关系是由主投—跟投的过程来实现的,毫无疑问,这种委托过程基本上属于一个相互信任的过程——主投信任跟投,因此愿意与他分享利益;跟投信任主投,因此能够完成跟投的动作。

科尔曼还认为,在一次性交易中,违背诺言的受托人损失较小;而在持续交易中,丧失信用的受托人损失较大。两方的关系持续得越久,受托人的获利越大,信任程度也越高(Lin,2001)。同时,委托人与其他能够给予受托人信任的行动者之间的交流信息越广泛,受托人的信任程度越高。这两个结论在中国VC领域同样有效。在单次联合情况下,领袖VC如果违背承诺,损失较小,但如果领袖VC在持续的联合行为中丧失信用,它就会受到各方面的谴责和不信任,从而难以获利,而合作行为持续越久,领袖VC实际上获得的利益越多,声望也越高。

古拉提(Gulati,1999)系统描述了这种网络资源对于集体利益的影响。首先,企业在社会结构中所处的位置会影响企业战略行动时的机会,而随着时间的变化,企业在网络结构中的位置也会改变,从而影响企业的长期利益。随后,古拉提进一步用锁定效应来解释这一现象。锁定效应(lock-in and lock-out effect)是指,企业由于资源限制和团结程度的影响,不同的小圈子导致了不同的盈利结果。

此外,国内也有对网络强度与企业获利关系的研究。陈晔峰(2011)探讨了风险投资网络强度与价值溢出的关系,发现风险投资网络的收益与网络强度之间存在正相关关系,这种正效应吸引了风险投资企业的不断加入,从而优化了整个网络,形成强大而富有竞争力的投资联盟。唐霖露和谈毅(2015)的研究表明,联合投资能够降低风险;更重要的是,当网络中某一投资者在某特定行业具有丰富的投资经验时,往往可以带动网络中的其他投资者进行稳健的跨界投资,从而有利于VC网络扩大投资领域、分散投资组合、提高投资绩效。

综上所述,一方面,VC个体能够通过信任来获取信息和资源,尤其是本文提出的“耦合连带型”信任能够在持续稳定的关系下让双方获利,跟投者可以在一个相对值得信任的小环境内发展更多的同盟关系,从而完成跟投者地位的跨越;另一方面,这种信任所带来的社会关系和社会地位,也能够让它成功地独立承担一部分资源,从而实现向产业领袖的转变。

(二)结构洞理论与桥连带发展策略

博特(Burt,1992)提出的结构洞区分了两种结构优势:中介者和闭合网络关系中的中心者,它们带来了不同层面的资源优势并最终转化为不同形式的社会资本。其中,闭合网络中心者侧重自己所在的紧密小团体,容易保证网络的稳定从而为其带来保护。相反,结构洞带来了边界,从而让每个网络内部能够安心地、更深入地巩固自己的实力和势力;如果没有结构洞,就需要更多的精力来克服团体间的不同,因此,当结构洞消失时,人们会尽力去再创造、从而维持内部的团结,这种存在于灵魂的认同感和安全感是必需的。引申到中介者与结构洞的关系上,博特提出,中介者通过连结多个结构洞,从而带来各个网络之间的连结。网络中介和闭合都会带来好处,但面对不同的目标会产生不同的助益模式。简单来说,中介者引导寻找机会的发展思路,闭合者引导抱团以兑现机会的发展思路。

再次将这种说法类比到VC行业:领袖VC会用中介者的思路去发现并掌握更多的机会,而小圈子中的非领袖VC之间是闭合的状况,拥有较为同质甚至有时冗余的信息通路和较少的资源,希望通过抱团壮大力量以兑现机会。

在VC的整体网络中,有一类专业性很强的VC企业互相抱团,从而形成了大社群中的“小圈子”,而在能够成功获得产业地位和稳定而长期利益的小圈子中,一定存在至少一个产业领袖并且担当着结构洞的角色,借此控制信息通路和资源,同时将这样的网络资源转化为自己对外谈判的资本。换言之,有一类掌握细分行业知识的专业型VC企业,一方面通过专业小圈子垄断细分行业的投资机会,另一方面其中有潜力成为行业领袖的企业会发展桥连带以架接各类异质的互补资源,以增加投资的成功率。后者需要用相邻网络理论加以分析。

(三)相邻网络理论

博特(Burt,2010)认为,网络会带来助益,但是不同的人所获得的助益并不均等,与具有网络优势的人进行联盟会带来更大的助益。连结更好的关系也会带来一种信号,证明你站在了有利的一方,一旦需要寻找新的投资目标,你就可以动员这些有利的因素。即使不直接联合,也能够通过自己的网络关系从中获益。换言之,当人们发展桥连带时,不止看到直接连带所拥有的资源,同时也在看它背后的网络,亦即那些间接连带所拥有的资源及其形成的结构。

博特还指出,当网络被割据为不同的圈子时,圈子间的信息就会变得难以传递,这样的传递现象和过程被称作局部过程(local process)。信息往往通过心照不宣的形式出现,并且如果要传递,也是以非正式的形式传递。此外,圈子间的网络结构越紧密,人们形成这种“潜规则”的可能性就越大,就越可能形成价值上的统一,拥有自己内部的话语并且在连结时利用这些潜规则。合作越久,他们之间的协调就可能越复杂和巧妙。

博特还进一步剖析了三角闭合(triad closure)网络中的基础结构所带来的联盟和信任问题。首先,在一个整体网络内部,三角闭合有利于网络中的交流和强关系的维护。其次,当一个行业中的几个网络内部缺少强关系时,网络之间所形成的三角闭合往往能够造成行业的垄断关系。再次,闭合小团体一定存在于一个更大的网络中,而更大网络内的多个闭合团体孕育着潜在冲突,可能摧毁网络内部的信任和联盟。三角闭合既可能带来更广泛的合作,也可能带来更大的团体内的控制(Burt,2010)。

将博特的理论应用于VC网络,可以看到,基于耦合连带建立信任关系的交往中,当一个VC企业没有成为领袖时,由于其身处的小圈子中存在垄断和控制,在很长一段时间它都难以拓展自己的网络。但是在一次次的三角闭合扩展和融合中,一方面垄断圈子的范围不断扩大,另一方面内部矛盾被激发的可能性不断增加。而小VC在后期进行的拓展,因为更多三角闭合带来邻居的嵌入(也就是该VC朋友的朋友数量的增多),通过与圈子中“邻居”的合作,其交往领域持续地扩大(罗家德等,2014)。

网络结点之间的联系意向强度各有不同,与结构均衡网络下的伙伴关系相比,更立体的网络结构会让伙伴间的利益差距更加明显(Burt,2010)。由于VC行业规避风险的目的非常强烈,资源也更向核心集中,因此企业间的差距更加突出,小VC企业的相对剥夺感也更强烈。在这种情况下,网络中介者的身份就变得十分特殊:它能够避免受到这种剥夺感的冲击,并且能够更加容易地评判或接受新鲜事物并从中获利。事实上,在VC行业中,更多的是由领袖VC去完成中介者的角色,而且在接纳并利用新机会时领袖VC更加活跃,从而更容易扩大直接合作伙伴的数量。

此外,博特发现,中介者并没有从小圈子伙伴那里获得太多利益,而是更多地依赖于从整体的、充满各式各样中介者的大社会网中获益。这样的情况在VC行业也可以看到。由于资源是偏向一个个小圈子的核心,因此非领袖中介者不得不依附于居于核心的领袖VC,同时,利用自己掌控的资源构建和拓展三角闭合,扩大自己的相邻网络,从而增加自己在整体网络中的优势。

综上所述,VC产业领袖既是一个闭合圈子的中心,能够为闭合网络中一次次的合作带来信任与互惠的期待,这是其有效动员资源的基础;同时,它们也是整个产业网络的中介,既能掌握更多的投资机会,也能凭借其社会资本凝聚一个闭合网络,抱团兑现机会。此外,它的跟投者既受其控制,也从其社会资本中受益,跟随它“鸡犬升天”。在扩展三角闭合的过程中,产业领袖会扩大其控制范围,且其中介位置让它获得了更大的自由度。

在VC网络中,不同圈子间又有“桥”,形成“小世界网络”(Watts,1999),同时,这些桥往往就是圈子中中心性最高的领袖,这是一个权力集中度呈幂率分布的网络(Barabási和Albert,1999)。在这样的行业网络中,一群既是领袖也是中介者的VC企业形成一个“贵族俱乐部”,集聚了信息与动员能力,通过占据极佳的网络位置来保障其持续的获利能力。这也驱动了原本处于边缘的非领袖VC总是要争取建立自己的圈子,以逐步登上产业领袖的地位。

依照上述理论,小VC有以下几种发展策略:一是在小圈子中发展耦合连带的策略,也就是逐渐从圈子领袖的边缘伙伴往中心发展,并在领袖的一次次三角闭合中扩大其相邻网络,增加自己的合作伙伴,逐渐建立自己的圈子,并在适当的时机(如内部矛盾增加时)取得更独立的地位。二是本身拥有特殊资源(如专业知识),在专业圈子内可能是小VC,但其具有桥接能力,可以用互补性资源,即对方需要的专业知识,桥接上其他圈子的领袖,从而不断改善其在整体网络中的位置优势。三是能促成一次次三角闭合的VC,比如那些拥有大量信息或投资机会者,它们一开始可能没有自己的圈子,但可以利用其资源能力,不断桥接各式各样的圈子,发挥中介者的最大优势。

三、数据说明(一)定量数据来源

本文数据来自清科数据库,该数据库是清科研究中心旗下的一款覆盖中国创业投资暨私募股权投资领域最为全面、精准、及时的专业数据库,数据库功能模块包括:LP与基金、机构与投资人、企业库、融资需求、中介与交易、研究报告、政策法规、私募百科、活动与资讯九个板块,它包含了风险投资、私募股权、创业者等的相关投资、私募、并购、上市数据,涉及投资机构、企业、投资人物相关TMT、传统行业、清洁技术、生计健康等行业市场事件。本文选取其中2000—2013年VC企业之间的联合投资信息。

(二)数据建模

VC联合投资网络构建是研究网络问题的基础。本文首先删除了投资数据中信息缺失的数据项,即公司中“不披露”的数据。共得到8 426条数据记录。随后,本文基于清洗后的数据进行了VC联合网络的构建。

复杂网络是由“节点”与“连边”构成的复杂系统,本文使用的建模方法被广泛应用在许多领域(Papadopoulos等,2012;Fan等,2014;Kivelä等,2014)。根据上述文献研究,本文定义了VC联合投资网络的节点和连边:节点是8 426条数据记录中的VC机构;若两家VC机构投资了同一家公司,则在这两家VC之间建立一条连边。

此外,为了更好地说明VC投资网络的演化规律,本文选取了2000年、2005年、2009年、2013年四个年份的截面数据作为研究对象,根据上述建网规则构建了四个VC整体联合投资网络,借用国外已有的动态研究VC联合的方法(Powell等,2005;Padgett和Powell,2012),来进一步刻画中国VC产业中企业的进化过程。

(三)四家主要研究VC的选取

根据已有的VC整体网络中具有“核心—边缘”结构的结论,本文试图探寻VC企业由边缘进入核心的发展路径,因此,本文选取4种不同发展类型的VC企业进行了重点分析,为其绘制个体中心VC网络,并利用可视化的方法,以不同年度为截面进行分析。

选取这4个VC企业有两个依据:第一,在利用德尔菲法生成的“领袖名单”中,查找、排查、筛选出拥有从非领袖VC到领袖VC成长经历的一批VC企业,这里除了进行背景调查,还要考察在该VC节点进入圈子的第一年是否已经处于核心位置。第二,本文针对筛选出的这批VC企业进行基本维度的分类(主要是以本土或外资、涉及行业的单一程度为维度),并利用访谈的方法,最终筛选出4个类别的代表性VC企业。本文假设这4个VC企业能够代表从非领袖到领袖的基本成长路径的4种模式。接下来,本文主要利用可视化方法,同时结合定性访谈,来验证这4种模式的存在性及其合理性。

(四)联合投资网络可视化

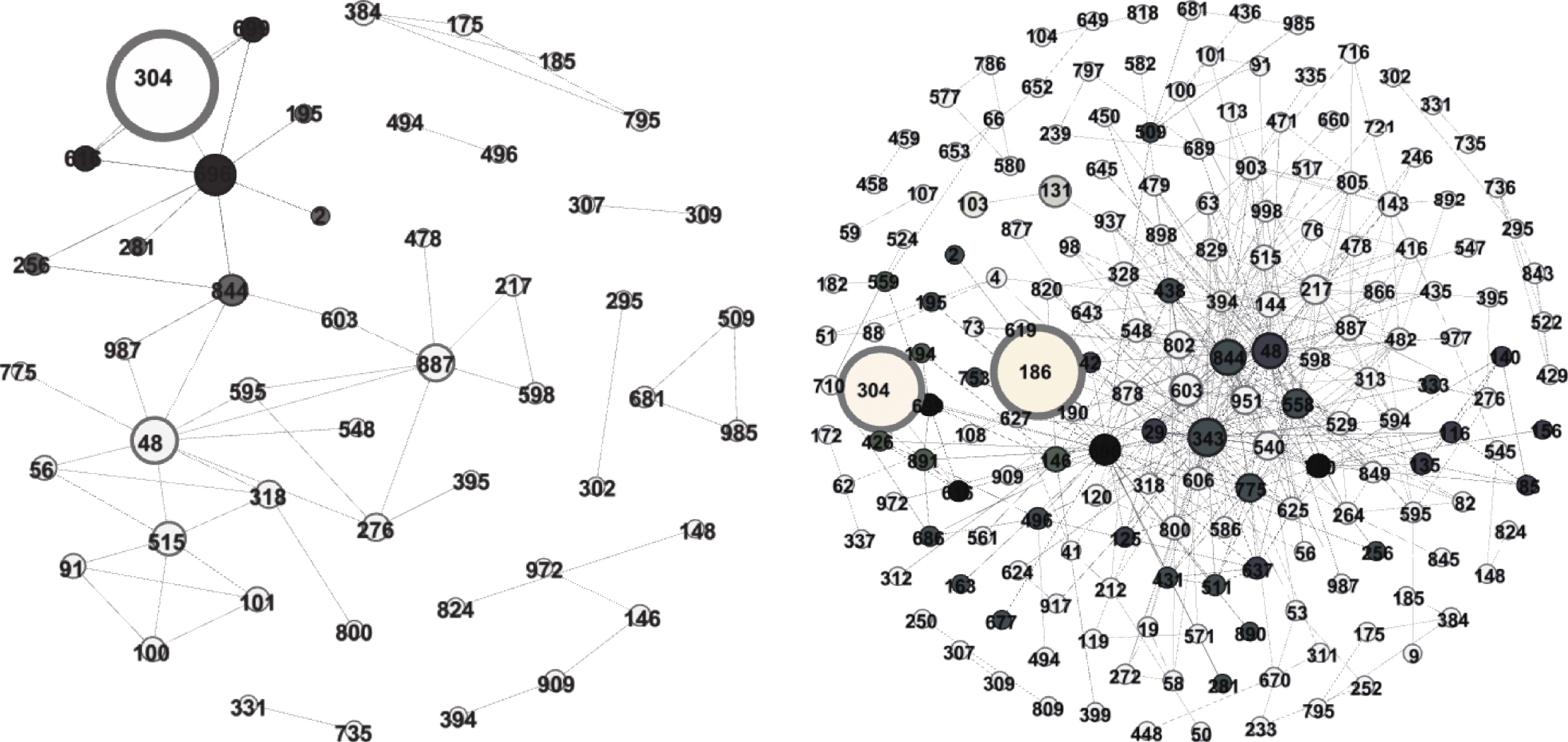

Gephi软件是一款网络分析软件,主要进行复杂网络可视化、网络指标运算和相关领域数据处理。本文首先基于Gephi软件展示了整体联合投资网络结构在4个截面年份的可视化结果。例如,以2009年为界面形成的整体联合投资网络是指,从2000年到2009年的所有联合投资情况汇总成的网络(如图1所示)。网络图中明显最大的节点(以下简称为大节点)代表了本文的直接研究对象——4家已成为领袖的VC企业,黑色实心节点代表与这4家VC直接联合投资的公司,灰色节点代表与黑色实心VC联合投资的公司。除了4个研究对象VC企业被人为放到最大之外,其余节点的大小根据每个VC企业的度(degree)决定,即该VC企业拥有的直接合作的VC企业数越多,该节点越大;节点位置由系统自动生成。

|

| 图 1 2009年VC联合投资网络示意图 |

需要特别说明的是,并不是所有的待研究VC企业都是同一时间点进入该网络的,这也会成为本文讨论后续研究方向时的切入点之一。

另外,本文还分别绘制了LH(图中代号304)、JR(247)、ZG(186)和QK(704)4家VC企业的联合投资演化示意图。同样,在个体中心网络中,大节点代表4家研究对象,黑色实心节点代表与上述4家公司直接联合投资的公司,灰色节点代表的是和黑色实心VC联合投资的公司。

需要指出,VC动态网络中的联合应当是一些联合随着时间而增加(Ahuja等,2011),此外还有一些联合随着时间而消灭,即联合破裂(Polidoro和Ahuja,2011),但是由于这里将以这4个年份为截面的所有合作都进行了汇总,因此,本文默认所有的联合关系都是一直保持的,即不存在消失了的联合关系。

四、整体网络分析本文首先将不同年份截面下的整体网络做了梳理,试图从中找到比较基本的VC联合路径。

(一)发育期

图2显示了分别以2000年和2005年为截面的VC整体联合网络。其中,大节点代表本文直接研究的节点,黑色实心节点代表和大节点直接有联系的公司,而灰色节点代表和黑色实心节点有连结的公司。由图2可见,2000年时,整个网络涉及的VC企业数较少,本文关心的4个节点中,只有1个在网络中,整个网络并没有明显的中心区域(48可以算是一个较为中心的节点,但优势并不明显)。

|

| 图 2 2000年(左)和2005年(右)VC整体联合网络 |

在2005年,整个网络迅速扩大,中心区域也较为明显地被标出来了,此时有2个大节点出现在网络中并且处于较为边缘的位置,黑色实心节点比2000年只多了1家,并且依旧没有占据中心位置。与此相对,灰色节点迅速增多并且由中心向四周发散。

值得一提的是,这里的黑色实心节点虽然不是中心,但有一部分灰色节点处在中心位置,也就是说,在2005年网络刚刚形成“中心—边缘”的结构雏形时,大节点就已经开始通过“朋友的朋友”这种方式和中心区域产生了连结。可见,本文希望研究的节点,在发展前期并没有贸然与当时的中心VC企业进行多样的联合,而是利用“朋友的朋友”进行了网络的扩展,从而得到了更多、更稳定的信息和资源,完成了所谓的“原始积累”。

(二)成长期

在2009年的整体网络(参见图3)中可以发现,首先,4家目标VC企业全部进入网络,此前已存在于网络的两家公司,较之前更加接近于中心位置。其次,中心区域的大量节点成为大节点的直接合作伙伴,而灰色节点的合作伙伴更加发散而均匀地分布在整个网络中。

|

| 图 3 2009年VC整体联合网络 |

关于黑色实心节点在中心区域的分布状况,需要注意两点,一是大节点原有的合作伙伴进入了中心,成为了中心节点;二是大节点在接近中心的过程中,与处在中心的节点形成了新的合作,从而使得中心节点成为了黑色实心节点。这两种逻辑当然是不同的。

甚至可以假设,大节点分别和2005年时期的灰色节点(即它们的“朋友的朋友”)建立了直接连结,从而进一步扩展了自己的力量。当然,这种假设还需要在后续的个体中心网络图中加以验证。

此外,由图3可见,黑色实心节点不仅出现在了中心区域,还有少数出现在了较为边缘的部分。这说明,大节点成为了中心和边缘两个区域之间合作的桥梁,也可以将其理解为大节点开始为自己发展势力做准备。当然,在这里,处于边缘的黑色实心节点还较少。

截至2009年的数据可以发现,此时的大节点还没有进入核心区域,而它们的合作关系总体来说依然较为保守,反而是其合作伙伴,即那些领袖VC正在大量地发展自己的合作伙伴群,这在图3中直接体现为灰色节点数量的迅速扩张。

(三)成熟期

在2013年的VC整体网络中,整个网络显得越发成熟,并且形成了一个彼此连结相对紧密的“中心区域”。而本文研究的4家VC企业均分布于这个核心区域的四周,与核心区域联系密切。此时,核心区域的绝大部分呈现黑色实心的状态,同时,灰色VC企业依然由中心到四周呈发散状(参见图4)。

|

| 图 4 2013年VC整体联合网络 |

需要注意的是,黑色实心节点处于边缘的数量大大增加,这意味着大节点越来越多地开始接触正处于边缘的节点,作为桥梁或作为一种自己的势力正在酝酿之中。由此可以推断,下一步,大节点将会进入核心区域,更积极主动地扩张自己的势力。这种主动扩张的趋势,以及4家大节点VC企业在网络中的形态和位置,最终使得它们进入了本文由德菲尔法和访谈所得到的“产业领袖”名单之中。

通过对VC整体联合网络的截面分析,本文发现,研究目标节点(大节点)随着时间流逝不断地扩大自己的势力,先是通过“朋友的朋友”扩大势力,然后通过和核心区域的迅速连结,慢慢发展自己的势力。

经过孕育—成长—成熟三个阶段,非领袖VC逐渐完成了自己的崛起之路。然而,本文在分析过程中进一步发现了以下问题:在这种相似的崛起之路的背后,是否隐藏着不同的成长逻辑?通过网络的扩散,VC企业由此获得的“成长养分”是否一样呢?

通过前期的访谈和研究成果,本文已经发现不同VC企业之间成长类型的不同,因此,下文进一步将这4家VC企业的个体网络分开分析,从而研究不同类型VC的成长路径。

五、个体中心网络数据分析本部分试图将不同的VC企业成长类型加以分类,并且以个案分析的方式对其进行路径梳理。

本研究发现,所有成功进入核心的VC企业,都是依靠其较为固定的“朋友”以及逐渐扩大的“朋友的朋友”的圈子来进行扩张并逐渐成熟的,不同之处在于,它们的直接伙伴(黑色实心节点)在网络中所处的地位、互相之间的连结紧密程度,以及它们的朋友的朋友在整个网络群体中的连结关系。如图5所示,实心黑色圆点代表直接关系,即有过联合投资的VC企业,灰色圆点代表间接关系,即朋友的朋友。本文将研究对象放大,以明显区别于其他节点。节点的大小代表其重要性,有联结的产业领袖就是大的黑心圆点,白圆点则是对研究对象不重要的节点。

|

| 图 5 LH在2000年(左)和2005年(右)的个体中心联合投资网络 |

本文希望通过个体成长网络的构建,找到它们不同的成长环境,从而描述其不同的“成长故事”。

(一)耦合连带型

LH作为一个2000年就已经存在的VC企业,其成长是以黑色实心的三个节点为中心展开的。在2000年,为数不多的VC企业中就已经出现它的身影,并且基于其连结关系,基本上可以串起整个网络。

在2005年之前,LH一直保持着3名直接合作伙伴的发展态势,而这3个合作伙伴则在不断地展开彼此之间以及与其他企业之间的合作,这种合作方式呈现在图5中左右对比时,黑色实心节点保持不变、灰色节点不断增多,并且以黑色实心和灰色节点为中心的合作网络正在形成。

而且,由2005年的网络形态可以推断,LH以黑色实心节点为主、灰色节点为辅扩展其个体中心网络,并且主要借助黑色实心节点的力量进入核心领域。

2009年的网络形态进一步证明了上文的结论。黑色实心节点数量增多,证明这一时期的LH已经开始建立并扩展属于自己的版图。与此同时,整个网络隐约呈现出以几个黑色实心节点为核心(其中包括LH的原始合作伙伴)的合作网络,并且灰色节点也在余下的没有直接合作的VC中占据了核心位置(参见图6)。

|

| 图 6 LH在2009年的个体中心联合投资网络 |

再来看2013年的LH联合状况(参见图7),与黑色实心节点和灰色节点的绝对数量增加来看,更多的是它们的地位的变化:黑色实心奠定了其中心的地位,而灰色也大量地进入核心区域。由此可以大致总结出LH的发展路径。

|

| 图 7 LH在2013年的个体中心联合投资网络 |

首先,LH是4家VC中最保守的一家:开始联合时间最早,在2005年以前直接合作伙伴保持不变,并且2009年才看到其黑色实心节点和灰色节点数量的增加,而这种数量的增速在2009到2013年反而放缓了。可见,LH自成立并且拥有联合以来,基本上经历了巩固—发展—巩固这三个阶段。

尤其是在2009—2013年,当整体趋势是在发展个体VC势力的时候,LH却选择了缓慢发展,其成长并最终进入核心区域的原因,更多的是由于黑色实心节点快速进入了核心,并且响应的灰色节点也多数在核心。

本文试图借助其他信息来分析其中的原因。首先,LH能够快速与3家VC企业建立直接联系是由于地缘因素,这种稳固而长期的联系让LH快速地进入了核心领域的周围,却迟迟没有成为真正的核心(结合整体网络可以发现,LH从2005年开始就在核心周边徘徊,但一直保持着这种地位和水准),与此同时,其早期合作伙伴却相继建立了庞大的中心网络,并且迅速掌控了大量的资源。这种黑色实心节点的高合作性和高地位,虽然能够将LH迅速带到较高的地位,却很大程度上限制了它的个体发展。

其次,2013年灰色节点的发散性不足也限制了LH的发展。由图7可以发现,黑色实心节点直接合作伙伴也保持在很稳定的数量上,并没有迅速扩张。黑色实心节点这种保守的状态使得灰色节点的绝对数量没有增加,并且逐渐向中间区域集中。

最后,黑色实心节点和灰色节点的发展形态,使得LH在发展早期、整体网络中出现核心时就出现在了核心周边,成为了隐藏的产业领袖,但由于其合作伙伴的高度发展和其自身发展后劲的不足而无法完全进入核心领域。

本文对此的解释是,在前期,由于LH站队明智,与拥有大量资源、信息的伙伴建立了直接联合,并依靠这种直接联合的反复巩固,得到了较为中心的地位;而在后期,由于LH及其伙伴的保守性(或者说是排外性),这种联合一方面使得内部的信息沟通和资源共享更为顺畅,另一方面也造成了较强的同质性和门槛,处在边缘部分的企业难以进入,从而抑制了LH自身的发展。

因此,本文可以得出的结论是:一个VC的发展,首先会受制于其自身的合作伙伴,更重要的是,会受到朋友的朋友的发展状况的限制。这种限制体现在资源、信息等很多方面,并会决定该VC企业能否最终进入核心。

(二)桥连带型

JR作为一个2009年截面上才出现的VC企业,刚一出现就进入了整个圈层的靠中心的位置,并且和处于中心位置的多个VC企业建立了联系,拥有一个较为庞大的联合投资网络(参见图8)。这是由于2009年前后正是VC爆发期,此时的积极活动十分有利于抢占市场红利,从而形成个体中心网络优势。

|

| 图 8 JR在2009年的个体中心联合投资网络 |

从2009年到2013年,JR的直接连结只增加了2个,相比于整个网络的绝对数值的爆发或增长,其直接势力反而被减弱了。然而,其势力的提升主要依靠了几个黑色实心节点的扩张。由图8、图9可见,4年来,黑色实心和灰色节点一直在稳步地向外扩张,并且稳固地占据核心位置。而JR也进一步地巩固了其靠近中心的地位。此外,从图9中不难感受到以几个黑色实心节点为首的、向外扩张的气势。可以看到,与前两家VC相比,JR的灰色节点更加遍布网络,在核心部分和较边缘部分均有涉及。

|

| 图 9 JR在2013年的个体中心联合投资网络 |

通过与二手定性资料的对比,本文将JR定义为产业专攻型,这类企业在开始时更多的是利用对于某些行业的熟悉、而非对固定产业领袖的“忠诚”,来迅速进入市场并抢占位置,同时引起产业领袖的注意并与其产生联系。之所以这样说,是因为这样的企业在开始时甚至是不忠诚的,它依靠各种资源去寻求直接的联合,在一开始就占据了偏向核心的位置。

可以发现,这类公司由于创始人的个人声望及其对某一产业的熟悉,在一开始就占据了由人脉、声望带来的信息优势,随后又通过商务合作和融资等方式占据一定的资源,在资源和信息的双重作用下,它们在某种意义上成为了投资经验不足的“业界领袖”。按理来说,它们应该进一步与非领袖VC进行合作,扩展自己的实力,形成稳定的核心—边缘圈。实际上它们反而是和一些大佬合作。原因在于,这类VC企业给自己的定位不同,它们更多的是依靠专业的优势,在高科技等创新领域展开投资,而高科技创新领域的投资非常耗费资金,因此,为了在这一行业深化自己的影响力,它们更希望与拥有更多资源的产业领袖进行合作。同时,由于这类桥连带型VC企业致力于发掘天使轮的投资,因此,它们往往能够成为被投企业在A轮、B轮中的领投者,这也在一定意义上帮助其占据了主动地位,从而完成了从非领袖到领袖的演变。

因此,这一类VC企业事实上是利用专业技术作为自身获取信息和资源的催化剂,利用寻求合适的被投企业、具有吸引力的项目来进行联合与获利,并且利用自身独有的技术优势获得联合过程中的话语权和优势地位,在前期不站队的条件下接纳新伙伴,并且重视与熟人之间的再合作。

(三)信息获取型

QK是最经典的经由网络本身生成的资源直接进入核心的领袖VC。从2009年的网络图(如图10所示)可见,QK在一开始就拥有让人无法忽视的庞大关系网,重要的是,和黑色实心节点直接相关的灰色节点数量也十分庞大。因此,在2009年的时候,QK就已经奠定了信息获取型VC企业的地位,并且用这种比较特别的方式获得了行业的承认。

|

| 图 10 QK在2009年的个体中心联合投资网络 |

需要指出的是,这类VC企业在整体VC行业中只占一小部分,它们的上升路径较为特别,纯粹凭靠数据优势来获得中心位置,事实上,它们并不具有主投实力,在资源上也没有垄断性和控制力。因此,根据本文的判断标准,它们作为领袖VC存在争议,但是它们被业界其他领袖所承认,并且作为从最边缘迅速进入核心领域的典范,它的信息优势也被其他VC机构所模仿。

在2013年,QK的个体中心网络的发展趋势更为迅猛(参见图11),尤其是与前3家不同,黑色实心节点较之前再次增加了,并且几乎牢牢占据了所有核心位置,而灰色节点也从核心到边缘均匀分布,整个网络中的有色节点甚至占据了将近一半的位置。

|

| 图 11 QK在2013年的个体中心联合投资网络 |

由于QK的存在,本文基于前几家VC企业将要得出的结论在某种程度上被否定了:并非只有和几家合作伙伴相连结,然后等待黑色实心节点形成向核心的连结能力,才意味着成功进入核心;采取另一种方式,即纯粹地利用信息连结大量的核心VC,也能够达到相同的目的。这二者的区别将在结论中进一步说明。

通过对整体VC联合网络和个体中心联合网络的分析,本文发现,当把整体网络中的一些现象分开来讨论时,就存在很大的偏误:2009年和2013年两个截面上的黑色实心节点的数量爆发,并不是因为目标VC对象开始发展自己的势力,而是因为QK这样公司的加入影响了整体的数量呈现。在提前澄清了这一点之后,我们将在结论部分讨论以下两个问题:(1)什么样的发展路径会使得VC接近核心区域?(2)VC企业如果希望扩展自己的网络,将面临什么样的挑战?

六、结论及讨论(一)通向“业界领袖”的三种发展路径

根据上文的分析,本文可以基本总结出从非领袖VC成长为领袖VC的三种发展路径。

第一种是耦合连带型,包括本土和外资两种细分类型。本文所讨论的4家VC企业中,LH和ZG均属于此种类型。该发展路径包含三个步骤:第一步,和居于核心或是靠近核心的一个或特定几个VC企业产生连结,并在之后的投资中不断产生联合,形成稳固的闭合网络;第二步,通过直接连结不断发展自己的网络,而目标VC企业也在该过程中间接获利;第三步,不急于发展自己的势力,而是先进一步地稳固自己与核心之间的关系。此外,这两家VC企业无论进入时间或是一开始的结合状况如何,在比较2013年截面时,有一个共同的特征,即只和少数几个联合,而它们的朋友的朋友则均匀地遍布整个网络。也就是说,这种形态是大部分希望进入核心区域的VC企业可以学习和模仿的、最为稳妥的成长方式。

第二种是桥连带型,也可以理解为专业集中型。本文以JR证实这个类型的存在。首先,它们先确立自己的专业领域,并通过投资决策和投资行为迅速成长;其次,利用专业优势去探索和该领域中领袖VC的合作机会,在合作中不断巩固自己在该行业中的优势,同时建立自己的合作声望;最后,利用这种专业和合作上的声望,这类VC企业完成了自己稳固的个体网络,并获得了业界的认可。

第三种是信息优势型,QK属于这种成长方式。这类VC企业从一开始就和各家核心VC进行合作,并不断地扩张自己的直接或间接的合作网络,它们的地位来自对行业信息的某种程度的垄断,并将这样的信息作为一种资源来发展自己的合作关系。

本文将前两类与第三类进行比较后发现,当耦合连带型通过依靠少数VC企业来获取信息和资源时,它们基本上放弃了网络的获取和个体中心网络的发展,而当信息获取型通过广泛的个体中心网络来靠近核心时,它们事实上没有得到任何资源。已有的资料显示,QK在进行广泛联合时,并没有产生显著的绩效和其他的优势。

事实上,第三类VC企业由于缺少资源,很难进行单独的投资,其拥有的信息优势也只有在网络中时才较为明显。与之形成对比的是,前三家VC企业已经拥有一定的独立投资的能力和视野,并且能够在一定程度上脱离其固定伙伴进行活动。因此,本文认为,QK所代表的只是一个非典型的类型,并不是一个值得借鉴的典型的成长类型。

(二)本文贡献

在研究方法上,本文利用了个案研究、动态网络和可视化三者相结合的研究方法。首先,本研究的亮点是动态网络和可视化的结合。通过这样的方法,本文确定了从非领袖VC逐渐成长为领袖VC的三种路径,并刻画了它们的成长方式。其次,本文一方面寻求个案研究与动态网络、可视化的结合,另一方面也希望通过个案研究得出的三种发展模式,在后续研究中能够发展为一个定量上可被证实的结论。

(三)研究意义及后续研究方向

在研究意义上,本文将VC企业的长期战略具体化了。更重要的是,耦合连带、桥连带、信息汇集点这三种类型的发展战略作为一个动态理论的开端,为后续研究提供了三个重要的命题,并可寻找定量方法进行验证:(1)耦合连带型领袖VC不论是本土的还是外资的,在早期会与少数几名领袖VC形成联盟,并且以此为中心进行扩散;在中期,耦合连带型VC开始成为早期几名领袖VC和其他非领袖VC之间的桥梁,在建立这样的联系传递信息的同时,它们也掌握一些信息和资源;在后期,选择和非领袖VC建立自己的小圈子,甚至有减弱与早期领袖之间联系的倾向。(2)桥连带型领袖VC的路径稍有不同,进入专业型的圈子之后即开始活跃的合作,但这种连结建立在所涉及的产业领域中,因此,它直接合作的VC不一定都在中心,但都是同一个领域中的VC;在后期,桥连带型VC在不同资源拥有者间合作,扩展自己的专业优势,争得话语权,同时和所在的领域形成更多紧密的联盟关系,从而获得更多的专业资源。(3)信息汇集点类型的领袖VC从一开始就依靠外部手段进行广泛的联合,但这样的联合非常松散,难以借助它来巩固自己的资源。信息汇集点型VC所拥有的信息更多的是属于该VC自身的一种资源,能给其他VC提供信息服务,从而争取到更多的联盟关系。

| [1] | 陈晔峰. 风险投资网络强度与价值溢出关系研究[J]. 科技进步与对策, 2011(12): 9–11. |

| [2] | 柯振埜, 陈晓娟, 林康康. 基于联合投资下的创业投资对企业绩效影响——来自中国创业板的实证研究[J]. 科技管理研究, 2012(20): 238–242. |

| [3] | 罗家德, 秦朗, 周伶. 中国风险投资产业的圈子现象[J]. 管理学报, 2014(4): 469–477. |

| [4] | 罗永胜, 李远勤. 我国风险投资网络核心—边缘结构的动态演进[J]. 财会月刊, 2017(2): 107–112. |

| [5] | 唐霖露, 谈毅. 中国风险投资机构联合投资绩效研究——来自中国IPO市场的实证研究[J]. 复旦学报(自然科学版), 2015(3): 336–342. |

| [6] | Ahuja G, Soda G, Zaheer A. Introduction to the special issue: The genesis and dynamics of organizational networks[J]. Organization Science, 2012, 23(2): 434–449. |

| [7] | Barabási A L, Albert R. Emergence of scaling in random networks[J]. Science, 1999, 286(5439): 509–512. |

| [8] | Bourdieu P, Nice R. Distinction: A social critique of the Judgement of taste[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1987. |

| [9] | Burt R S. Structural holes: The social structure of competition[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1992. |

| [10] | Burt R S. Neighbor networks: Competitive advantage local and personal[M]. New York: Oxford University Press, 2010. |

| [11] | Coleman J. Foundations of social theory[M]. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1990. |

| [12] | Fan Y, Ren S T, Cai H B, et al. The state’s role and position in international trade: A complex network perspective[J]. Economic Modelling, 2014, 39: 71–81. |

| [13] | Gulati R. Network location and learning: The influence of network resources and firm capabilities on alliance formation[J]. Strategic Management Journal, 1999, 20(5): 397–420. |

| [14] | Kivelä M, Arenas A, Barthelemy M, et al. Multilayer networks[J]. SSRN Electronic Journal, 2013, 2(3): 261–268. |

| [15] | Lin N. Social capital: A theory of social structure and action[M]. New York: Cambridge University Press, 2001. |

| [16] | Luo J D. The Guanxi circle phenomenon in the Chinese venture capital industry[A]. Wang J H, Hsung R M. Rethinking social capital and entrepreneurship in greater China: Is Guanxi still important?[M]. New York: Routledge, 2016: 56–71. |

| [17] | Luo J D, Rong K, Yang K H, et al. Syndication through social embeddedness: A comparison of foreign, private and state-owned venture capital (VC) firms[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2018. |

| [18] | Padgett J F, Powell W W. The emergence of organizations and markets[M]. New Jersey: Princeton University Press, 2012. |

| [19] | Papadopoulos F, Kitsak M, Serrano M Á, et al. Popularity versus similarity in growing networks[J]. Nature, 2012, 489(7417): 537–540. |

| [20] | Polidoro Jr F, Ahuja G. When the social structure overshadows competitive incentives: The effects of network embeddedness on joint venture dissolution[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(1): 203–223. |

| [21] | Powell W W, White D R, Koput K W, et al. Network dynamics and field evolution: The growth of interorganizational collaboration in the life sciences[J]. American Journal of Sociology, 2005, 110(4): 1132–1205. |

| [22] | Watts D J. Networks, dynamics, and the small-world phenomenon[J]. American Journal of Sociology, 1999, 105(2): 493–527. |

,

,