2019第41卷第2期

2.燕山大学 创新与创业研究中心,河北 秦皇岛 066004;

3.天津社会科学院 产业发展研究所,天津 300191

2.Research Center for Innovation and Entrepreneurship, Yanshan University, Qinhuangdao 066004, China;

3.Institute of Industry Development, Tianjin Academy of Social Science, Tianjin 300191, China

新企业进入市场的战略重点是快速形成可行的商业模式,这一观点已经得到国内外学者的普遍认可(王迎军和韩炜,2011;Blank和Dorf,2012;张敬伟和王迎军,2014;McDonald和Eisenhardt,2017)。探究新企业可行性商业模式的形成过程,有助于理解创业情境下新组织的适应问题。一些学者从学习视角揭示商业模式的形成与演化,强调试错、试验等行为带来的反馈学习,认为商业模式是在学习过程中对价值活动的不断调整而逐渐形成的(Sosna等,2010;Andries等,2013)。另一些学者则从认知视角探究商业模式的来源,认为商业模式是决策者主观意志(商业模式图式)的客观实现过程(Martins等,2015;迟考勋等,2016),并且一些生成性的心理机制,如类比推理和概念组合等,也在其中发挥重要作用。以上研究揭示,商业模式具有双重属性:既存在于决策者的头脑之中,也以活动的形态存在。因此,仅从单一视角考察新企业商业模式的形成过程,有其内在的局限性。

近年来兴起的有关认知与行动关系的研究(Gavetti和Rivkin,2007;Ries,2011;Ott等,2017),有可能为理解新企业商业模式的形成过程提供有益的启发。例如,Gavetti和Rivkin(2007)的研究显示,以价值观、心理表征和启发式为内容的创业者认知与企业的行动是持续互动的,逻辑演绎、基于案例的推理和局部搜索是二者互动的主要机制;Ries(2011)的精益创业理论所阐述的“开发—测量—认知”反馈循环,也勾勒出创业者认知与学习行动的动态联系,认为创业者认知在学习行动的反馈下不断迭代。Ott等(2017)指出,战略决策者的认知提供了企业如何在环境中开展学习行动的理解,而行动引发的反馈会影响认知演化,从而使决策者对战略产生新的理解。综上所述,现有文献建立在有限理性假设的基础上(Gavetti和Levinthal,2000),揭示了决策者认知与行动的互动关系,并且为新企业初始的商业模式认知如何形成、初始认知如何作用于行动以及行动对认知的反馈机制等有待回答的理论问题,提供了分析基础。

在此背景下,本文运用案例研究方法,以互联网行业的两家新企业为研究对象,探究新企业商业模式形成过程中创业者认知与创业行动之间如何互动的问题。一些初步的发现包括:创业者的初始商业模式认知体现为商业概念假设和商业逻辑假设,这些商业模式认知内容来源于创业者的先前经验、新信息扫描以及类比推理、概念组合等心理机制;初始商业模式认知是新企业开展探索行动的起点,有助于指引创业者有目的地开展行动,以提升行动的有效性;创业者采取内部检验、外部检验、直接检验和间接检验等多种行动方式检验初始商业模式认知,虽然资源匮乏的创业者更倾向于短期内低成本的检验方式,但是综合使用上述行动方式更为有效;在商业模式形成过程中,创业者接受行动反馈后的认知变革是创业推理的结果,相比商业逻辑假设,源自创业者长期从业经验的商业概念假设更难发生变动。本文结论丰富和发展了创业情境下的商业模式研究,对于新企业创业和初期成长实践也具有重要启发意义。

二、理论回顾现有文献对于商业模式的形成过程提供了学习行动和认知动因两类视角的解释。近年来兴起的认知与行动互动的研究为本研究提供了重要启发,具体分述如下:

(一)学习行动视角

学习行动视角广泛应用于组织研究领域。在创业和商业模式研究中,该视角较为强调试验、试错等行动带来的反馈学习,认为商业模式是在学习调整过程中逐渐形成的(Sosna等,2010;Andries等,2013)。例如,Sosna等(2010)的研究揭示了试错学习在新企业探索可行商业模式过程中的重要意义,认为可行商业模式的形成是一个开展初始试验并不断微调的过程;创业者对于失败的反应将对后续学习产生关键影响。Andries等(2013)发现,多个商业模式的并行试验比聚焦单一商业模式具有更好的长期绩效。McDonald和Eisenhardt(2017)的案例研究显示,明确的试验能够更为高效地检验商业假设,从而促进可行商业模式的探索。综上,这些研究的基本假设在于,在高度不确定性的创业情境下,由于先前经验的价值有限,有限理性的创业者必须采取试验、试错等探索性方法,通过行动获取环境反馈,进而实现学习和调整。这些研究有助于识别和理解不同的学习行动对新企业商业模式形成的意义,但并未探讨引发行动的认知要素,对于学习的内容及学习如何改变了创业者认知也缺乏探讨。

(二)认知动因视角

在认知动因视角下,新企业的商业模式被认为是创业者主观意志的客观表达(Martins等,2015;迟考勋等,2016),即创业者对于机会和价值的认知和构想驱动后续行动,并逐渐形成最终的商业模式形态。一些研究将新商业模式看作是决策者对环境变化的应对。例如,Tikkanen等(2005)研究了产业信条对于行动和商业模式的影响,强调认知要素在环境信息解释过程中的重要作用,认为商业模式是融合了管理者认知和企业实体的复杂网络。Osiyevskyy和Dewald(2015)从对待颠覆性变化的态度入手,探究不同的认知前因对于商业模式变革方向的影响。这些观点致力于将决策者定位于“信息处理员”的角色,认为决策者对环境的感知和解释形成了决策的基础,由此产生商业模式的调整策略。

另一些研究则关注缺乏环境变化时新商业模式的生成机制。最具代表性的研究是Martins等(2015)提出的“商业模式图式”观。他们基于认知心理学中的图式理论,将商业模式图式定义为决策者关于商业模式的知识结构;提出在缺乏环境变化的情境下,决策者主观的心理机制会促成商业模式图式的产生和演化,进而形成创新的商业模式。这一研究虽然能够很好地解释商业模式创新的来源问题,却忽略了商业模式的形成是一个不断调整的动态过程;在这一过程中,创业者认知有可能在行动反馈过程中不断地演化,而认知的演化会使得创业者改变对于环境的认识并形成新的商业构想。因此,忽略动态性及其中的认知演化,不利于对新企业商业模式形成过程的充分理解。

(三)认知与行动互动的研究

在高度不确定性的创业情境下,新企业成长过程往往呈现“连续变革”的特征(Rindova和Kotha,2001),背后可能隐含着认知与行动之间的频繁互动。组织与战略领域的一些文献对此做出了探究。例如,Siggelkow(2002)提供了早期的集合了认知与行动的经验证据,他指出先锋基金管理公司高管所形成的初始战略蓝图大部分借鉴于其母公司,而在之后,先锋基金管理公司逐渐丰富原有的战略内容,新增了两项核心活动,形成了对战略的新认识。Gavetti和Rivkin(2007)的案例研究发现,Lycos公司的初始战略较为关注试验和试错,并逐渐有所启发;由于收到消极反馈,其高管借鉴了媒体企业运用类比推理的方法,从而产生了对于商业模式的新理解,驱动了后续的活动和商业模式的形成。

综上所述,就认知与行动的互动关系而言,已有文献提示:(1)初始认知的形成为试验、试错等学习行动提供了起点;(2)通过学习获得的信息反馈有可能导致认知的变化,有助于解释学习的内容和认知演化的问题。因此,通过对认知与行动互动关系的探讨,有助于更好地阐释商业模式的形成与演化动态,从而弥补单一视角的缺憾。基于此,本文在已有文献的基础上,提出一个商业模式形成过程中认知与行动互动的概念框架,如图1所示。

|

| 图 1 认知与行动互动的概念框架 |

在图1中,商业模式认知是指创业者针对特定商业机会的商业模式构想(或商业模式图式),表现为该机会是什么以及机会如何实现的知识结构。这些认知可能会影响新企业的试验、试错等行动,并受到环境反馈的影响而发生演化。基于这个框架,本研究尝试回答以下研究问题:第一,新企业的创业者关于商业模式的初始认知是如何形成的?第二,初始认知引发了怎样的学习行动①?最后,学习行动对认知的反馈机制是什么?

三、研究方法新企业商业模式的形成过程研究尚处于新兴阶段,本文尝试从认知与行动互动的视角研究这一过程,具有一定的探索性。因此,采取质化研究方法更为可行。具体而言,案例研究适用于回答“how”和“why”的问题,在互动以及过程研究方面具有独特优势(殷,2010)。本文采取多案例的研究设计,通过两个案例企业进行对比研究。一方面,两个案例内均存在多次商业模式转折,每次转折的过程即形成一个子案例,不同阶段的商业模式可以进行纵向对比;另一方面,两个案例可以从多个维度上展开对比,从而在跨案例研究的基础上,提炼理论命题。因此,应用复制逻辑有助于本文得到更稳健的结论。

(一)案例选择

本研究采取理论抽样的方法确定案例(Eisenhardt,1989)。两家案例企业在接受调研时均已实现盈亏平衡,并具备了支撑稳定获利的企业架构,说明它们已初步形成可行的商业模式,能够满足本文研究问题的基本要求。此外,考虑的因素还包括:(1)成立3年之内,能够符合新企业在时间上的常规判断标准,也有利于减少访谈中的回溯式偏差。(2)互联网创业企业往往面临较高的不确定性,创业者认知与行动的互动会在商业模式形成的过程中体现得更为明显,有助于回答本文关注的研究问题。(3)两家企业均来自京津冀地区,成立时间接近,创业者均为硕士学历、连续创业者等,初始条件相近有助于更好地识别商业模式形成过程中的共性与差异。案例企业基本情况参见表1。

| 项 目 | A公司 | B公司 |

| 所属行业 | 物联网企业 | 互联网企业 |

| 创立时间 | 2015年 | 2015年 |

| 创始人 | 王某 | 贾某 |

| 创始人学历 | 硕士 | 硕士 |

| 先前经历 | 在校期间一直从事技术研发,连续创业者 | 成功经营线下教育机构,连续创业者 |

| 主要业务 | 智能停车服务平台,践行共享停车理念 | 一站式在线学习平台,践行共享知识理念 |

| 企业发展

概况 |

A创业之初只有2个人,主要承接各类技术外包项目;2015年末开始基于蓝牙技术的智能车位锁的开发,2016年初设计完成;2016年参加各类创新创业竞赛,获取反馈,完善技术与商业模式;2016年12月开始车位锁联网软件的开发,于2017年2月上线公众号;2017年5月开始采取开放式接口的设计,并先后与全国最大的物业管理平台和某大型汽车公司达成合作;2017年10月获200万天使投资。目前趋于盈亏平衡 | B公司2014年开始筹备,只有10来个人。2015年网站上线,2016年APP上线,从考试、生活、工作三个板块打造一站式学习平台,是学习者(平台的用户)交易学习资源的中介。由于效果不理想,开始自行开发具有刚性需求的考试类课程,但员工在多样化课程之间的转换压力引发经营效率和士气低下等问题;2017年3月采取项目孵化制,由项目组承担专项课程的设计与市场开发,与企业共同分享利润。目前盈亏平衡 |

(二)数据来源

本文采取多种资料搜集方法以获取丰富的案例资料,包括:与创业者及其团队成员的半结构化访谈、内部文档、媒体报道、企业网站、观察等(参见表2)。其中,访谈是主要的数据来源。多来源的数据不仅有助于资料的“三角验证”(殷,2010),还有助于理论抽样的开展。例如,A公司合伙人陈某的工作日志为调研工作带来了极大的便利。该日志记录了陈某加入A公司以来,几乎每一天的工作内容,呈现出A公司非常清晰的发展脉络,从而为访谈提供可验证性以及大量有价值的线索。课题组还获得了A公司参加创业大赛及融资活动的创业计划、PPT等各类文档资料。在征得被访者同意后,课题组对所有访谈进行了录音,并在24小时内完成文字转录。随后,研究组将搜集到的各种资料整理成案例数据库,构成案例分析的基础。

| 企业 | 访谈资料 | 二手资料 | |||

| 访谈形式 | 访谈对象 | 访谈时长 | 访谈文稿 | ||

| A | 半结构化

访谈 |

创始人王某 | 97分钟 | 22 813字 | 创业计划大赛资料(3GB),陈某工作日志(1份),媒体报道(10份),官网资料,微信朋友圈记录(30条) |

| 合伙人陈某 | 72分钟 | 17 611字 | |||

| 早期员工李某 | 66分钟 | 14 075字 | |||

| B | 半结构化

访谈 |

创始人贾某 | 152分钟 | 47 509字 | 官网资料,微信朋友圈记录(12条) |

| 项目经理庞某 | 88分钟 | 16 939字 | |||

(三)访谈数据收集和资料编码

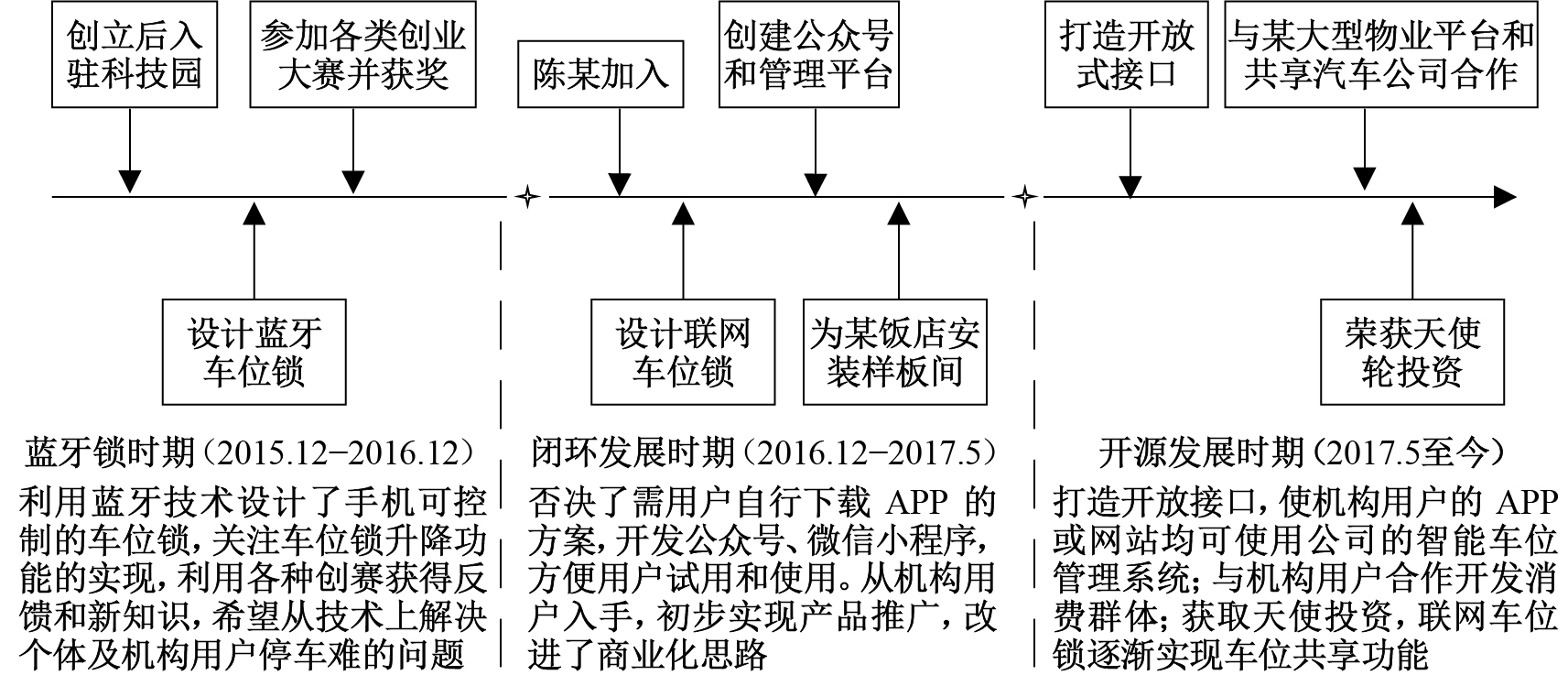

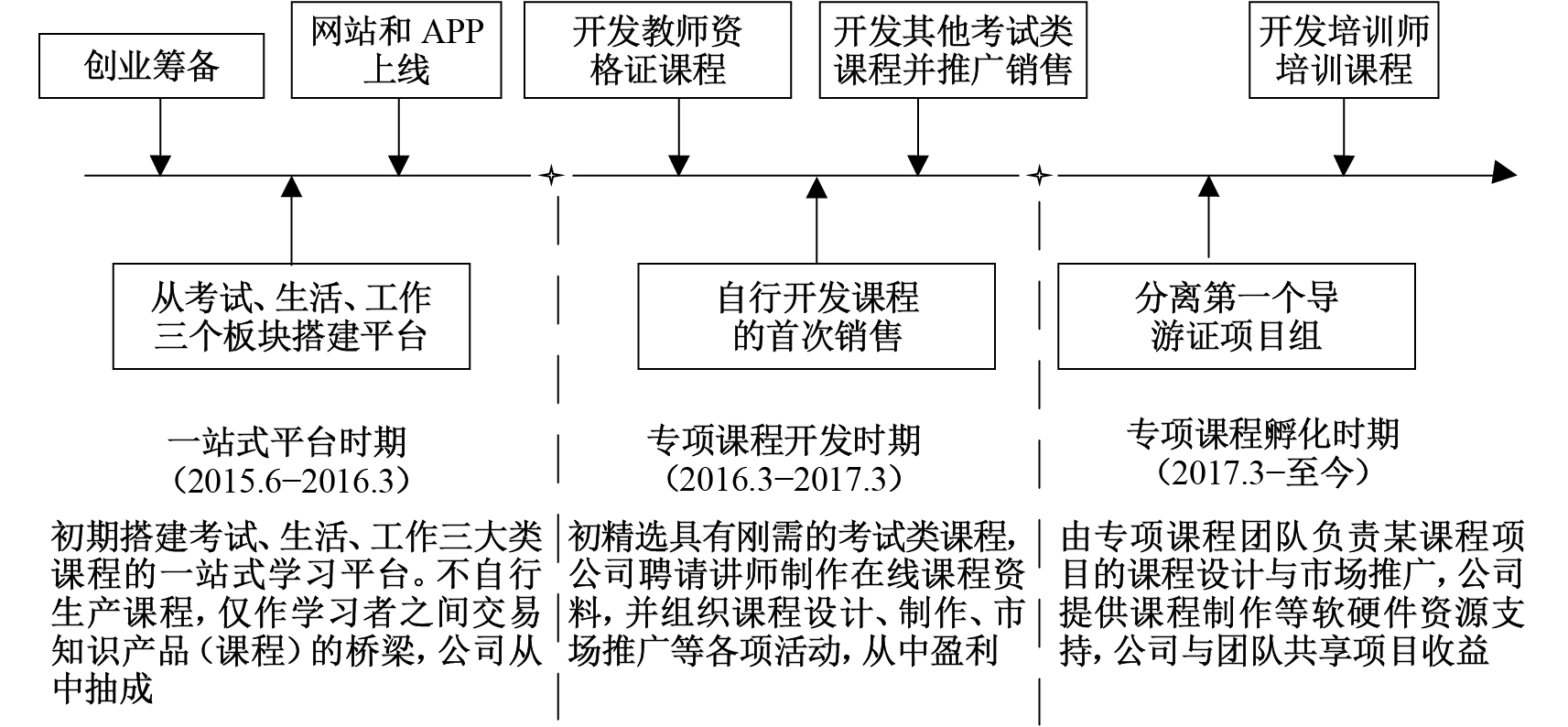

为了将研究主题聚焦到商业模式形成过程,本文参考王迎军和韩炜(2011)提出的适用于新企业的商业模式概念模型,从市场定位、经营流程和利润模式等方面观察案例企业的商业模式生成及其变化情况。其中市场定位是企业价值主张的集中体现,主要包括面向什么样的顾客与提供什么样的产品;经营流程是为了支持其市场定位而确立的一组流程,指代企业以何种方式提供产品和服务;盈利模式则是企业获取收益的逻辑(王迎军和韩炜,2011)。另外,考虑到资源是支持商业模式构建和运行的重要保证(Johnson等,2008),本文也考察了两家企业关键资源方面的变化。课题组以案例公司创业与成长中的关键事件为线索,编撰成长史,特别关注商业模式的重要转折及其前因后果。两个案例中,A公司经历了由蓝牙车位锁转向闭环设计的联网车位锁,再到开源设计的联网停车方案商业模式的转变。B公司则经历了由一站式学习平台全面铺开,到专项课程开发,再到专项课程项目孵化的转变。按照商业模式的重要转折,可以将两家企业商业模式形成过程各自分为三个时期,如图2和图3所示。

|

| 图 2 A公司商业模式发展阶段示意图 |

|

| 图 3 B公司商业模式发展阶段示意图 |

由于认知体现为创业者的思考或是想法,不易直接观察。因此,课题组在访谈中尤其关注重要商业模式决策的前因后果,重点询问“当时的想法”“为什么这样想”“之后做了什么”“哪些重要的想法未加以实施,为什么”等问题,希望从“为什么”的问题中探察创业者当时的想法及其缘由,并用其他资料加以验证。在编码过程中,课题组参考现有认知文献的做法(Nadkarni和Narayanan,2007;尚航标等,2014),以相关假设以及“我认为”“当时觉得”“意识到”等词缀和“因为……所以……”以及“如果……那么……”等表达因果关系的词句衡量创业者认知,并按创业者认知在资料中出现的时间顺序进行编码,例如,A公司创始人王某在资料中首次出现的认知标记为W1。由于本文认知的研究对象为创业者个体,因此其他被访者的资料以及创业计划等各种文档资料对此起到补充验证作用,关于认知方面的编码方法与前述一致。随后,课题组对与该认知有关的行动和行动结果进行对应编码,A公司行动记为a,B公司行动记为b,编号代表不同行动内容。

在单案例研究的基础上,本文纵向比较两家企业商业模式的形成脉络以及这个过程中认知与行动的关联,反复比较案例资料,以探寻共同的模式。课题组还力图查找不匹配的数据,对已有观点进行迭代,逐步对先前的初步理论框架进行丰富和拓展,形成研究命题。为保证研究的质量,课题组在资料编码的过程中,由第一作者担任“邪恶辩护人”的角色,不断对编码结果和研究命题提出质疑。课题组在不断讨论,以及反复检视资料、命题与已有文献的基础上,逐步达成一致的结论。

四、案例分析与研究发现(一)创业者的初始商业模式认知

已有研究表明,在对特定领域初始理解(认知)的基础上开展局部搜索(行动)要比一开始就开展局部搜索更为有效(Baumann和Siggelkow,2013)。然而,针对特定领域的初始理解(如创业者的初始商业模式认知),现有研究却很少探究其来源以及具体的形成机制。Vogel(2016)指出,新企业创意有三个来源:有意产生、意外发现以及他人提供,而主动的创意产生则来自于头脑风暴、主观臆想和设计思维等。Martins等(2015)进一步指出,商业模式图式源于决策者对于类比推理和概念组合等心理机制的运用。然而,Martins等(2015)并未解构商业模式图式的维度,也没有对初始商业模式图式的形成开展经验研究。本文案例研究揭示,创业者的初始商业模式认知表现为商业概念假设和商业逻辑假设,在经验和感知碎片的触发下,创业者基于类比推理、概念组合等心理机制形成商业概念假设,并通过基于先前经验的思考和新信息搜集与加工形成商业逻辑假设。创业者初始的商业模式认知成为学习行动的起点,指引后续的学习行动。

例如,A公司王某对于智能车位锁项目的思考源于其遭遇的一次“停车难”问题,随后有意识的观察使他认识到“停车难”是普遍现象,而他具备的专业知识也引发了他对于解决这个社会痛点问题的兴趣。他对停车与订餐、打车等行业进行了类比:“点餐啊,打车啊很方便,如果说我能够在这个手机上看到车位,这是一个很好的事。”受此启发,他提出智能停车的概念,即“停车”与“智能”两个概念的组合,希望以智能的方式解决“停车难”问题。再如,B公司贾某开办培训学校的经历使其意识到人们普遍面临着学习的需求,而互联网则有助于突破学习的地域限制。其关于在线学习平台的认知源于其对“互联网+”的类比,认为互联网可以“+”很多东西,当然也可以“+”教育。他提到:“面向全国,如果光做线下我做不到,那可以‘互联网+’嘛,互联网+教育,这是个趋势。”其一站式学习平台的概念出自“一站式”和“学习平台”这两个概念的组合,希望以承载多种学习资源的在线学习平台的方式发展线上业务。

本文将“智能停车”“一站式学习平台”这类认知内容称为商业概念假设,这类假设是创业者对特定机会中蕴含的基本的“目的—手段”关系的设想。例如,王某认为当今普遍存在“停车难”的问题(目的),而物联网可以有效地解决这一问题(手段);贾某认为每个人都有学习的需求(目的),而在线课程可以很好地满足这种需求(手段)。这些设想是创业者对特定机会中“Why”和“How”的问题的基本认识,如果创业者没有有关这些基础性假设的信念,那么,商业概念就无从谈起。尽管创业者对于机会的初始认知可能仅仅体现为一些离散的、模糊的要素(Vogel,2016),要么是片面的经验或感知(Felin和Zenger,2009),要么只是一些简单的想法(张敬伟,2012),但是对这些经验、感知或简单想法的概念性思考(如类比或概念组合等)(Barreto,2012;Martins等,2015),便形成了商业概念假设。在商业概念假设中,创业者并未思考价值主张、目标市场、盈利模式等具体问题,却界定了基本的“目的—手段”关系,提出了某一新颖商业概念的价值可能性,打开了创业可能性空间,因而构成初始商业模式认知的关键内容。

在商业概念假设的基础上,创业者会进一步将商业概念假设中蕴含的基本的“目的—手段”关系细化,形成如何实现这种商业概念的具体构想,这些构想体现为一个或多个“目的—手段”关系的逻辑链条。例如,王某为了实现“智能停车”,需要对“谁需要智能停车、为什么需要、有哪些具体需求、何时何地需要、智能停车如何实现、企业如何获取收益”等诸多问题做出设想。本文将这类认知内容定义为商业逻辑假设,它描述的是企业定义价值、创造与传递价值以及获取价值的逻辑(Osterwalder等,2005;张敬伟和王迎军,2010)。虽然这些逻辑在创业初期并非清晰明了,但随着创业活动的开展,创业者持续搜集新的信息,并予以分析、思考和推敲,商业逻辑假设逐渐由商业模式的一级维度向二级维度展开(Vogel,2016)。创业者还会不断地开展思维试验,通过这种低成本的离线学习方式,创业者能够提升商业逻辑假设的质量。

案例资料显示,商业逻辑假设通常来源于创业者已有的经验或是搜集新信息并进行加工。例如,王某最初选择蓝牙技术控制车位锁,是因为当时仅有蓝牙、遥控这两种自动控制方式,而为了实现手机控制,只能选择蓝牙技术;初期之所以定位于个人用户,也是因为他们从网络上(如淘宝上有很多同类产品)了解到个人业主愿意购买遥控车位锁;而且,根据他的专业经验判断,通过蓝牙技术,个人用户也可以出租闲置车位以获取收益。再如,贾某最初选择开发一站式学习平台,是因为他对每个人的学习需要以及知识分享意愿的了解和感知;他设计的学习分享平台中,用户既是供应商,也是消费者,网站则提供了知识分享的桥梁,公司靠会员交易抽成获取收益,这些思路源自贾某的先前经验,以及当时正在兴起的共享经济理念的启发。他认为人们愿意分享,公司则可以从分享中获取一部分收益。这些商业逻辑假设基于经验和感知碎片而提出、细化,并经由新信息的搜集与加工而不断迭代。Felin和Zenger(2009)将这一过程定义为创业推理(entrepreneurial theorizing)过程:通过想象、思维试验以及主要基于逻辑(而非数据)的评估,创业者能够对“哪些商业逻辑假设应该被实地测试”做出更为确定的判断。

综上所述,商业概念假设与商业逻辑假设共同构成创业者对于商业模式的初始认知,并成为其做出创业决策的基础。这些假设在提出和发展过程中经由创业推理过程(Felin和Zenger,2009)提升了准确性,有助于指引创业者有目的地开展行动,并提升行动的有效性(Baumann和Siggelkow,2013;McDonald和Eisenhardt,2017)。正如Gavetti和Rivkin(2007)所指出的那样,认知有助于决策者选择一个有潜力的(而非低矮的)“山峰”来攀登。两位创始人也坦言:

“其实在脑袋里把各种逻辑性都想得很明白,要不然的话其实也是有风险的……关于市场,这个确实想不到,确实应该去聊,但在聊之前,有一步很重要,就是你得把你能想到的都想明白。如果说他上来就把你问得目瞪口呆,那很多事情就没法聊了,很多信息你也获取不到。”(王某)

“总的来说,是先想到,先思考。只有你思考,思考的越成熟,你失败的可能性就越小。但是你又不可能思考完,该动手的时候就要去做了。那个时候再思考就有点过了……你思考的越多可能离真相越近,你思考得越少可能离真相越远。”(贾某)

基于以上的分析与经验证据,本文提出如下两个命题:

P1. 创业者的初始商业模式认知表现为商业概念假设和商业逻辑假设。在先前经验和感知(观察)的触发下,创业者基于类比推理、概念组合等心理机制形成商业概念假设,并进一步通过基于先前经验的思考和新信息搜集与加工形成商业逻辑假设。

P2. 创业者初始的商业模式认知提供了行动的起点。创业推理过程提升了初始商业模式认知的准确性,有助于指引创业者有目的地开展行动,提升行动的有效性。

(二)初始商业模式认知引导行动开展

创业初期的新企业可以被看作是一组有待检验的假设(王迎军和韩炜,2011;Ries,2011;Blank和Dorf,2012),而创业者的任务就是走出办公大楼进行假设检验。McDonald和Eisenhardt(2017)指出,精心设计的试验比单纯的试错能够更为高效的检验假设,从而有助于新企业构建可行的商业模式。虽然Ries(2011)、Blank和Dorf(2012)等商业作家提出了检验假设的步骤,但对于资源匮乏、面临不确定性的新企业而言,如何更为有效地检验初始商业模式假设却缺乏学术探究。本文案例资料显示,创业者采取内部检验、外部检验、直接检验和间接检验等多种方式对商业模式初始假设进行检验。分述如下:(1)内部检验是指新企业内部利益相关者(如创业团队)采取做或者想(表现为讨论或思维试验)的方式,检验“产品功能如何实现、企业如何赚钱”等相关假设。例如,A公司对车位锁开展持续的技术研发,从蓝牙锁到车锁联网,目的就是验证产品应该具备怎样的使用价值以及企业收入来源等假设;B公司开发用户赖以分享学习资源的网络平台,目的是检验用户的分享意愿、交易方式及盈利模式的可行性等假设。(2)外部检验是通过接触组织外部的利益相关者(如潜在顾客或投资人),检验“产品或价值是否可行、是否有人愿意买单”等相关假设。例如,A公司曾尝试开展市场调查,寻求消费者对“智能停车”服务的接受程度;在推介过程中也得到了当地一家饭店的批量采购,初步验证了其产品的价值及盈利假设;此外,通过积极参加创业大赛,从比赛获奖以及获取小额投资中,印证商业模式可行性的一些基本判断。B公司在与投资人的沟通中得到负面反馈,同时,顾客反馈也显示出一站式学习平台的盈利集中于考试类的刚需课程,由此引发了调整的需要。(3)直接检验是直接采取行动去检验商业模式假设,包括落实产品功能,寻求顾客反馈等。例如,前面提及的积极研发,向顾客推介等。(4)间接检验是指采取讨论以及思维试验的方式去检验,或是通过非顾客等其他利益相关者进行检验,例如,上述提及的参加比赛,或是与投资人沟通等。

综上所述,新企业商业模式假设检验行动的分类如图4所示。第一类(Ⅰ)是内部的间接检验,主要是通过思维模拟技术与商业可行性,是一种离线学习方式,显性成本较低。第二类(Ⅱ)是内部的直接检验,关注于落实产品功能与价值,通常需要一定的资源承诺。第三类(Ⅲ)是外部的直接检验,与潜在目标顾客的接触,旨在寻求目标顾客反馈;虽然需要投入较多资源(如时间精力等),但顾客是检验价值主张假设的最有效的试金石。第四类(Ⅳ)是外部的间接检验,通过与顾客之外的其他利益相关者互动获取反馈,有助于从更广泛的视角验证商业模式假设的可行性。

|

| 图 4 假设检验行动的四种方式 |

案例资料编码显示(见表3、4),两公司在不同时期大多采取了上述行动方式的组合。这是因为,不同的检验方式成本有差异,信息反馈也存在异质性。例如,内部讨论或思维试验是成本较低的方式,能够从逻辑上反复检验商业模式假设的可行性;但单纯的讨论无法使观点获得事实的支撑,还有可能贻误战机(McDonald和Eisenhardt,2017)。外部直接检验有可能需要承担较多的成本,但是,与潜在顾客的直接接触是检验价值主张假设的可靠试金石,还有可能获得意想不到的洞见(张敬伟,2012;McDonald和Eisenhardt,2017);如果以精益创业的思维检验假设,通过快速和低成本的失败,也可以实现较低成本,并赢得调整的时间。

| 检验行动类别 | 蓝牙锁时期 | 闭环时期 | 开源时期 |

| Ⅰ思维模拟技术与商业可行性 | a1、a3、a6 | a10 | a15、a18 |

| Ⅱ落实产品功能与价值 | a2、a7 | a9、a11、a12 | a16 |

| Ⅲ寻求目标顾客反馈 | — | a8、a14 | a18 |

| Ⅳ寻求其他利益相关者反馈 | a5 | a13 | a17 |

| 检验行动类别 | 一站式学习平台时期 | 专项课程开发时期 | 专项课程孵化时期 |

| Ⅰ思维模拟技术与商业可行性 | b4 | b9 | b13 |

| Ⅱ落实产品功能与价值 | b2、b5、b6、b7 | b10 | b14、b17 |

| Ⅲ寻求目标顾客反馈 | b8 | b12 | b15 |

| Ⅳ寻求其他利益相关者反馈 | b1、b3 | b11 | b16 |

跨案例分析显示,两个公司在假设检验方面存在一个明显的差异:A公司在第一个时期主要采取了内部和间接检验的方式,缺乏顾客反馈;而B公司在各时期均采取了四类假设检验的组合行动。已有研究强调了顾客对于商业模式的重要意义(Johnson等,2008;张敬伟和王迎军,2010)。因此,了解顾客需求,从顾客反馈中进行学习对于企业建立可行商业模式至关重要。但A公司初期却并未选择顾客的直接检验。据分析,除了A公司需要对产品进一步完善之外,主要原因在于A、B两公司初始资源禀赋的差异。

在创建B公司之前,贾某已经成功创办了一家本地知名的教育机构,拥有较好的资源基础。因此,创业伊始就将产品推向市场,积极开展市场推广活动,并根据顾客反馈调整了商业模式。相比而言,虽然A公司王某也是连续创业者,但因为是在校研究生开展的技术型创业,初始资源(无论是物质资源,还是商业知识)十分匮乏。对于A公司而言,在产品与商业模式均不够完善的初始阶段,采取成本相对低的内部与间接检验似乎是更好的选择。例如,A公司积极研发与讨论,积极参加创业比赛。尤其值得一提的是,创赛成为检验其初始商业模式假设的重要舞台。正如多项大赛的亲历者李某所言:“(比赛)这些是没有什么成本的,花不了多少钱……参加这些比赛确实让我们学到了很多,包括这个过程中很多评委、老师还有一些科技园的领导都给我们提了很多意见,让我们完善了我们的产品”。而创始人王某更是坦言,参赛获得奖金及潜在投资是支持企业发展的重要方式。然而,初期忽略了直接检验也给A公司带来了弊端,因为缺乏对顾客需求假设的检验,导致2017年公司真正进入市场时转向机构客户(而非一直设想的个人用户),延长了市场探索过程。与A公司相反,B公司一开始就采取多种检验方式,因而能根据顾客反馈及时调整商业模式。

基于以上分析,本文提出第三个命题:

P3. 资源禀赋差异有可能导致创业者采取不同的假设检验方式(资源匮乏者倾向于短期内成本更低的方式);但创业者综合使用内部检验、外部检验、直接检验和间接检验等多种行动方式对初始商业模式假设进行检验,有助于提高新企业探索可行商业模式的有效性。

(三)行动反馈带来的认知变化

已有研究表明,决策者的认知信条在企业战略制定过程中扮演着信息过滤、解释和决策的作用(Barr等,1992;Nadkarni和Narayanan,2007)。特别是,当决策者感受到来自外部的负向反馈时,会对认知进行调整,从而产生新的适应性行动(尚航标等,2014)。同时,有关创业决策的研究表明,创业者思考、推理等过程会影响创业者对于环境和机会之间关系的认识(Felin和Zenger,2009;Cornelissen和Clarke,2010)。这些理论线索表明,创业者在接收到反馈信息后,会存在一个对信息加工过程。本文案例证据显示,创业者认知是否以及如何调整是其创业推理过程(Felin和Zenger,2009)的结果,而非对新信息的“条件反射”;而且,在创业者的认知中,相较于商业逻辑假设,商业概念假设更难发生变动。

A公司王某有关“智能停车”的商业概念假设在经过市场调研后遇到了负向反馈,调研结果显示大家对于这种新鲜事物有各种理由排斥。在接收到这样的信息后,王某对调研结果做出反思,并依旧坚持了原有认知,认为“智能停车”有广阔前景。正如王某所言:“其实说白了就是调研的结果不是我想要的答案,我内心排斥它,否定它……后来想一想,我觉得那个调研是有错误的……除非你是一个非常专业的调研机构,有足够大的应用空间,给我一个调研结果,我可能觉得它是准确的。”另一方面,王某也根据相关的反馈,对商业逻辑假设进行不断修正。例如,初期“以成本价推广硬件,再通过大数据获利”的方式受到了比赛评委的质疑。经与团队成员讨论,王某逐步产生了与其他企业(例如物业平台)合作开发市场的想法,并据此设计相关的盈利模式。

B公司贾某有关“一站式学习平台”的想法也受到投资人和合伙人的强烈反对,他们都认为“专项课程平台”(如“旅游课程平台”)更有前景。贾某思考后认为,虽然做专项课程也能成功,但要想把市场做大就必须做“一站式平台”。后来,在业务推广过程中,市场反应较差,贾某调整了商业逻辑假设,决定先从特定课程入手,抓住刚性需求中蕴含的机会。但他依旧认为,这只不过是发展路径的调整,最终还是要实现“一站式学习平台”的目的。正如贾某所言:“我到现在为止也没改变我的初衷……一站式学习平台的初衷还没改,我还是要做一站式平台,只是我的市场方向调整了而已”。

如前所述,“智能停车”和“一站式学习平台”是两位创业者的商业概念假设。其他相关认知内容均是为了支持商业概念假设而存在的商业逻辑假设。案例研究显示,虽然两个公司的商业逻辑假设均历经了较大的调整,但其商业概念假设始终没有发生变化(即使遭到明显的负向反馈)。对此,相关研究指出,聚焦性强的决策者会呈现出明显的核心概念和边缘概念;核心概念是中心概念,往往由长时间的持续积累和反馈构成,在决策过程中更容易被管理者提取,更具有解释意义(Kiss和Barr,2015)。这种核心概念与边缘概念的分类与商业概念假设与商业逻辑假设的分类是类似的。就本文案例而言,“智能停车”的概念是王某长期技术开发积淀的结果,正如其所说:“因为毕竟还在学校,所以说很多东西都是比较超前的。我那会在学校的时候就是在做停车这块事情,一直到现在我还在坚持做这件事。”这种长期工作经验产生的对未来的判断使得其商业概念假设(“用智能方式解决停车难问题”)成为了类似核心概念的存在(这可能是一种认知偏见)。然而,市场需求调研的消极反馈并未回答该假设为什么不成立,因此,王某虽然调整了商业逻辑假设,但依旧坚信商业概念假设的正确性。

贾某认知中关于“一站式学习平台”的商业概念假设(“用在线方式满足广泛的学习需求”)体现出类似的情况。这一假设同样源于其多年线下教育的经验,这种经验让他意识到平台才是未来趋势。正如他所言:“我原来做线下嘛,线下转线上对我来说是我的线下培训的补充。更多的是什么,更多的是其实也是一个趋势。”这种认知自出现伊始就坚定不移,在合伙人、投资人反对以及之后市场反应较差时依旧坚持这一假设。贾某明确地谈到坚持的原因:“这个原因一定会思考,我要把这个东西往下走,失败了一定是有原因的,如果你不知道失败的原因,你整个做出来的东西也是不对的……但是你能不能总结出真正的原因,这是个大问题。”可见,与A公司类似,当创业者面对负向反馈时,需要通过创业推理(如反事实思维、溯因推理等,Felin和Zenger,2009)探究商业概念假设不成立的原因。在无法明确原因之前,仅对商业逻辑假设做出适应性调整,但不会对商业概念假设做出否定。

上述案例讨论显示,创业者根据环境反馈的信息进行创业推理,从而对商业模式假设做出调整决策;长期的从业经验是创业者判断商业概念假设正确性的关键,而这也正是其商业概念假设表现出认知刚性的直接来源。基于此,本文提出第四个命题:

P4. 在商业模式形成过程中,创业者接受行动反馈后的认知调整是一个创业推理过程;相比商业逻辑假设,源自创业者长期从业经验的商业概念假设更难发生变动。

五、结论与讨论商业模式的形成过程是揭示新企业创业及初期成长的重要视角。已有研究多从认知或行动等不同的视角剖析这一具体过程,却忽视了商业模式的双重属性,以及认知与行动之间的动态关系。基于此,本文运用两家互联网公司的案例,阐释了新企业商业模式形成过程中创业者认知和行动的互动关系,在初步提炼上述命题的基础上展开如下讨论。

首先,本文从理论上勾勒了新企业商业模式的形成过程中认知与行动的互动过程。虽然已有文献提出学习行动和认知这两种组织适应的基本途径(Gavetti和Levinthal,2000;Gavetti和Rivkin,2007;Ott等,2017),但对于创业者而言,这两类方法常常是交互进行,并且相互影响。对于创业之初的新企业,创业者会在决策和行动之前提出商业模式假设,为学习行动提供有目的的、更为有效的指引。通过行动带来的反馈,创业者修改之前的假设或是产生新的假设,从而对“如何形成可行的商业模式”这一问题产生新的认识。学习理论将商业模式的形成看作不断迭代的过程(Sosna等,2010;Andries等,2013),本文的研究结果验证了这一结论。进一步地,本文将商业模式认知作为创业者学习的起点和主要学习内容,深化了学习视角的研究结果。后续研究可以从认知的测量入手,通过纵向的数据搜集,揭示商业模式不同阶段创业者认知内容和属性的变化,从而进一步考察学习行动带来的认知演化。

其次,本文的研究丰富和拓展了商业模式图式理论的相关成果。商业模式图式是商业模式认知视角的核心概念(迟考勋等,2016)。已有研究表明,商业模式是创业者主观认知的反映,商业模式的创新来源于新商业模式图式的生成(Martins等,2015)。然而,关于商业模式认知的来源及形成过程,目前却缺乏探讨。例如,虽然Gavetti和Rivkin(2007)提出新企业的初始战略包含了个人价值观、心理表征、启发式等认知要素,却缺乏具体认知内容和来源的探讨。本文研究指出,创业者关于商业模式的认知由一系列相互关联的认知构成,包括商业概念假设和商业逻辑假设。其中前者源于经由创业者的经验和观察碎片所触发的类比推理、概念组合等心理机制,后者则来自基于先前经验的思考或是新信息的扫描与加工。本文运用经验证据印证了Felin和Zenger(2009)提出的创业推理过程的观点,并指出其推理过程中的想象(imagination)的具体内容(商业模式假设)和形式(类比推理和概念组合),从而对初始认知的来源与形成过程提供了新的观点。Felin和Zenger(2009)指出,理解组织早期发生了什么很关键,因为组织早期的认知与决策将不成比例地影响组织的未来。显然,本文有助于增进对此问题的理解。

本文还进一步指出,创业者在已有商业模式认知的基础上,会根据现有的资源禀赋开展行动,进而检验初始的商业假设。值得指出的是,在高度资源约束条件下,采取内部与间接的检验方式有助于实现短期来看低成本的检验,而要想提升检验的有效性,则需要采取多种检验方式的组合。总之,通过“大胆假设、小心求证”的过程,对支撑商业概念假设的每一条商业逻辑进行仔细求证,有助于提升创业行动的有效性。除了资源约束,后续研究可以将其他情境变量纳入分析框架,区分不同情境下的创业者认知与行动方面的异质性。

最后,本文通过对创业者行动带来后续结果的探究,发现行动反馈对于不同的认知演变有差异化影响:创业者在接收到负向反馈时通常不会立即调整认知,而且,商业概念假设较商业逻辑假设而言更难发生变化。已有研究表明,创业者的认知刚性会阻碍企业对于环境的适应(Tripsas和Gavetti,2000)。而认知刚性的来源中,很重要的一点就是决策者忽略外部重要的变化(尚航标和黄培伦,2010),或是未能理解环境信息(Barr等,1992)。本研究发现,创业者并非总是忽略外部变化或是负向反馈,却在接收到负向反馈后仍旧表现出较强的认知刚性。究其原因在于,一方面,创业者基于长期从业经历而对创业机会产生的信念;另一方面,在面临负向反馈时,创业者通过创业推理过程(Felin和Zenger,2009),对其基础性理论假设(例如,社会普遍面临停车难问题;人人都需要多方面的学习)进行逻辑与经验上的检验,从而做出是否以及如何调整的决策,减弱长期从业经验可能带来的偏见。在本文的两个案例中,创业者在商业概念假设方面表现出认知刚性,但均对商业逻辑假设做出适应性调整,显然这也是在进一步验证商业概念假设。未来研究可以针对这些现象,对商业概念假设与商业逻辑假设等认知内容的演变原因及机制等问题做出研究拓展。

本文的实践意义在于:首先,即使面对高度不确定的环境,创业者仍有必要对未来做出思考和假设,从而为行动提供高质量的起点。创业者可以有意识地借鉴先前经验,类比其他领域的知识、组合已有的知识或概念,或是加强信息搜集,形成和细化企业经营的逻辑与假设,从而能更为有效地指引后续行动。其次,在资源不充裕的情境下,创业者应充分考虑低成本的多种检验方式的组合,使得企业能以较低的成本和较快的速度检验假设,完善商业模式构想,降低创业失败的风险。最后,在接收到外界的负向反馈时,创业者的调整不应具有盲目性,而是应仔细分析原因,基于创业推理过程做出下一步决策,提升决策的科学性。

本文的局限性主要体现在:首先,本文主要考察了创业者的个体认知(因为案例企业的主要决策均由创业者做出,他们具有绝对领导地位),并未考察可能对个体认知带来重要影响的组织过程。后续研究可以对此问题进行探究。其次,虽然本文在案例资料的收集上采取多来源数据,并采取三角验证以确保资料质量,但仍旧主要依赖回溯式访谈获取认知方面的资料,因此,未来研究有必要采用跟踪调研的方式,补充实时资料来验证和扩充本文结论。最后,创业情境包含了高度不确定性、模糊性、资源约束等一系列特征,本文仅考虑资源约束对于创业者认知与行动的可能影响,后续研究可以考察其他因素的可能影响。

① 鉴于新企业受创业者个人意志影响较强,本文参考以往文献(Bingham和Eisenhardt,2011),对个体行动和组织行动不作区分。

| [1] | 迟考勋, 薛鸿博, 杨俊, 等. 商业模式研究中的认知视角述评与研究框架构建[J]. 外国经济与管理, 2016(5): 3–17. |

| [2] | 尚航标, 黄培伦, 田国双, 等. 企业管理认知变革的微观过程: 两大国有森工集团的跟踪性案例分析[J]. 管理世界, 2014(6): 126–141. |

| [3] | 张敬伟, 王迎军. 基于价值三角形逻辑的商业模式概念模型研究[J]. 外国经济与管理, 2010(6): 1–8. |

| [4] | 张敬伟, 王迎军. 新企业商业模式构建过程解析——基于多案例深度访谈的探索性研究[J]. 管理评论, 2014(7): 92–103. |

| [5] | Andries P, Debackere K, van Looy B. Simultaneous experimentation as a learning strategy: Business model development under uncertainty[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2013, 7(4): 288–310. |

| [6] | Barreto I. Solving the entrepreneurial puzzle: The role of entrepreneurial interpretation in opportunity formation and related processes[J]. Journal of Management Studies, 2012, 49(2): 356–380. |

| [7] | Cornelissen J P, Clarke J S. Imagining and rationalizing opportunities: Inductive reasoning and the creation and justification of new ventures[J]. Academy of Management Review, 2010, 35(4): 539–557. |

| [8] | Felin T, Zenger T R. Entrepreneurs as theorists: On the origins of collective beliefs and novel strategies[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2009, 3(2): 127–146. |

| [9] | Gavetti G, Rivkin J W. On the origin of strategy: Action and cognition over time[J]. Organization Science, 2007, 18(3): 420–439. |

| [10] | Martins L L, Rindova V P, Greenbaum B E. Unlocking the hidden value of concepts: A cognitive approach to business model innovation[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2015, 9(1): 99–117. |

| [11] | McDonald R, Eisenhardt K M. Parallel play: startups, nascent markets and the search for a viable business model[R]. Harvard: Harvard Business School, 2017. |

| [12] | Ott T E, Eisenhardt K M, Bingham C B. Strategy formation in entrepreneurial settings: Past insights and future directions[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2017, 11(3): 306–325. |

| [13] | Sosna M, Trevinyo-Rodríguez R N, Velamuri S R. Business model innovation through trial-and-error learning: The naturhouse case[J]. Long Range Planning, 2010, 43(2-3): 383–407. |

| [14] | Vogel P. From venture idea to venture opportunity[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2016, 41(6): 943–971. |

,

,