2019第41卷第1期

新创企业多以机会导向、创造性整合资源和超前行动为特征(Barringer和Ireland,2008),但新创劣势(Stinchcombe,1965)又导致这些企业处于内部资源稀缺且难以通过正式市场交易获取外部资源的双重困境(Hite和Hesterly,2001),以至于新创企业面临较高的失败率(Shane,2008),新创企业退出市场的现象在全球范围内普遍存在(Alberti和Pizzurno,2013)。影响新创企业成长的因素有很多,比如制度环境(Bowen和De Clercq,2008)、创业者人力资本与专业知识(尹志超等,2015)、工作经历(Delmar和Shane,2006;Hsu,2007)、社会资本(Davidsson和Honig,2003;马光荣和杨恩艳,2011)、家庭背景(李雪莲等,2015;杨婵等,2017)或政治背景(吴一平和王健,2015)、宗教信仰(阮荣平,2014),等等。但直接影响创业效率的主要因素可能是企业家的策略性选择,不同的决策或投资活动对创业效率有至关重要的影响。新创企业并不拥有充分的成长所需的管理资源、品牌资源等要素,也没有稳定的市场渠道与客户资源等市场竞争优势,这制约了企业家创业意图的实现。在既定约束下,企业家既可以将有限的资源投入到生产性活动中,也可以投入到非生产性活动中。创业者可以通过创新或研发等生产性活动解决资源约束困境,但这种生产性策略耗时太长,风险太高,因此,新创企业具有强烈的动机从事一些非生产性投入活动以解决资源的束缚。

从社会生产的角度来看,非生产性投入并不能直接或间接地产生商品或服务,因而被视为除企业正常生产经营所需的交易成本之外的所有非生产性成本(万华林和陈信元,2010)。学术界关于非生产性投入对创业绩效的影响尚无定论,现有的经验研究得到两种基本相反的结论。正向促进论认为,非生产性投入所带来的政府关系比一般的社会资本更独特、更稀缺,是一类独特稀缺的战略资产(胡旭阳和吴一平,2016),所以非生产性投入将促进创业绩效的提升。比如Li等(2007)研究发现,非生产性投入所带来的政治联系会提升企业绩效,该观点也得到了罗党论和刘晓龙(2009)的支持。负向遏制论则认为,非生产性投入将损害企业绩效,比如Murphy等(1993)认为,非生产性活动将导致稀缺性资源集中于非生产性领域,对生产性活动产生挤出效应,进而影响企业未来的可持续发展能力;Cai等(2011)的研究发现,非生产性投入对上市公司的生产效率将产生显著的负面影响。可见,非生产性投入究竟是促进了创业效率的提升还是遏制了新创企业经营绩效,不同学者持不同观点。因此,深入探讨企业非生产性支出对创业绩效的影响效应就变得尤为重要。

基于此,本文深入分析以下两个主要的研究问题:第一,非生产性投入与新创企业经营绩效之间存在何种关系?第二,非生产性投入对创业效率的影响作用受到何种因素的制约?基于制度理论和资源基础观,本文使用世界银行2005年的调研数据得到以下研究结论:(1)非生产性投入对于新创企业的经营效率具有一定的积极作用,但随着非生产性投入的增加,新创企业的经营效率将出现下降的趋势,即呈现一种倒U形的关系。(2)制度环境对新创企业的非生产性投入效应起到了显著的制约作用,制度环境的缺失弱化了非生产性投入的绝对值效应,但有助于强化非生产性投入的边际效应;而随着制度环境的不断完善,非生产性投入对经营效率的非线性作用逐渐趋于平坦,其边际效应显著下降。(3)产权性质对新创企业的非生产性投入效应起到了显著的制约作用,相对于非国有新创企业,国有新创企业对非生产性投入更为敏感,即同等水平的非生产性投入将对国有新创企业的经营绩效产生更大的积极作用,随着非生产性投入的不断增加直至超过某一临界点,同等水平的非生产性投入将对国有新创企业的经营绩效产生更大消极影响。相对而言,非生产性投入的倒U形效应更适用于国有新创企业;对非国有新创企业而言,非生产性投入对经营效率的倒U形效应趋于平坦,其边际效应并不显著。

二、理论与假设(一)非生产性投入与创业效率

制度理论认为,制度环境影响经济发展,但对于处在经济转型时期的发展中国家,更应该从企业策略的角度去理解制度环境的影响作用。制度环境不仅影响创业者的创业动机,还将影响创业绩效,尤其是对建立大规模企业的远景具有显著的影响作用(Bowen和De Clercq,2008)。转型经济体的资源分配通常受到政府的强烈干预(Nee,1992),而新创企业通常规模较小,创新能力较低,因而通过市场手段获取创业资源的能力有限。尤其在资本市场不完善的情况下,资源的获取很大程度上需要依赖政府和社会网络来实现(Peng和Heath,1996),再加上传统的关系型社会仍是经济转型时期中国的一个重要特征,这使得非市场力量对个体的社会经济地位产生重要影响,非生产性投入能在恰当的时候转变为实体经济资源为新创企业带来排他性的利益(Knight和Yueh,2008)。

而基于资源基础观(RBV),非生产性投入占用了新创企业有限的资源,非生产性投入的增加会对生产性活动产生挤出效应(Murphy等,1993)。虽然非生产性投入可能会给企业带来短期利益,但却是以牺牲长远的发展为代价,当这种短视开始蔓延,必然导致公司的未来业绩受损,对于企业长远发展具有严重的阻碍作用(Krueger,1974)。一方面,企业家不得不花费更多的时间和金钱与政府官员打交道,这种公关、招待等非生产性活动挤压其对日常经营工作时间的投入,扭曲了企业家精神的合理化配置;另一方面,非生产性投入的增加势必降低研发等生产性活动的投入水平,进而损害企业的长远发展。

(二)基本假设

首先,非生产性投入有助于新创企业获取银行贷款等经济资源。资金约束是新创企业经营效率提升的关键要素(吴晓瑜等,2014),而中国大部分银行均为国有或国家控股(Allen等,2012;Haveman等,2017)。在现有的金融体制下,新创企业难以从国家控股银行获取贷款,进而难以实现灵活的资金周转,相比于成熟企业,他们的贷款条件更高、期限更短、利息压力更大,只能凭借其留存收益获得非常有限的贷款额度。非生产性投入可以帮助新创企业建立稀缺的政治资本,由此产生的“替代效应”与“信息效应”有助于创业企业缓解经济约束(于蔚等,2012),使其以更低的成本获得更高的银行贷款比率和更长的贷款期限。由于信贷资源的市场化配置程度低,创业企业的贷款融资容易受到政府和官员的控制,因此一定的非生产性投入有助于改善与政府官员的关系,进而改善了融资环境,非生产性投入将成为新创企业获得平等融资待遇的“替代机制”,使其能以更低的利息及更少的担保获取更多的银行贷款。

其次,非生产性投入有助于创业企业获取政治优惠,如产权保护、政府资源、市场准入及信息资源等。在中国经济转轨的过程中,政府对经济活动的干预弱化了私有产权的正式制度保护,转型经济体缺乏框定企业行为合规性边界的制度性规制,这使得私人产权处于真空状态,降低了合同对当事人的约束效应(Nee,1992)。相比于成熟企业,新创企业面临更多的社会不稳定因素,加之产权保护的缺失将进一步制约创业效率的提高。非生产性投入可以为私有产权提供非正式的保护,弥补制度缺陷,减少制度缺失所带来的不确定性与风险(Xin和Pearce,1996;吴一平和王健,2015),尤其是在金融发展落后、法治水平较低和产权保护不足的地区,非生产性投入活动已经演化成一种非正式的替代机制,缓解了落后制度对创业的阻碍作用。非生产性投入使创业企业拥有更多的机会接触政府官员,并通过影响政策法规的制定和执行来谋求有利的市场环境,借此保护企业私有产权。私有产权对创业企业而言具有很强的心理作用,良好的产权保护机制不仅提高其自我控制能力,而且有助于激发持续经营的动力(Harper,2003)。

再者,非生产性投入有助于创业企业争取更多的渠道和机会获取政府所控制的资源、政府支持和补贴。在社会经济处于转型时期,政府依然掌握着大量资源的分配权力,政府对经济资源的集中控制约束了新创企业的成长,因为相对于成熟企业,创业企业获取资源的渠道更少,成本更高。非生产性投入衍生而来的政治背景更成为一种重要的制度资本,新创企业借助这种资本可以很容易地建立政治合法性,也能很便利地与官员建立密切的私人关系,借此获取政府控制的资源,如进入产业园区、获得高新技术企业认定(Zhou,2013)、进入高端或垄断性行业的壁垒(罗党论和刘晓龙,2009)、获取政府补贴、政府订单等。当市场经济配套的制度建设尚不完善、公平竞争和产权保护的机制普遍缺乏时,非生产性投入有助于实现特定资源配置的功能(Lien,1986),使新创企业从现存体制下获取资源和利益,改善企业面临的政策环境,在税负、土地、信贷以及行业进入等方面享受优先的待遇(罗党论和刘晓龙,2009)。

最后,非生产性投入还有助于简化审批流程、获取组织合法性。非生产性投入不仅有助于创业企业以更低的成本、更便利的手段获取稀缺资源,而且能在相关行政程序方面获得优先权或豁免权。另外,通过非生产性投入建立的政治关联是权威机构对个人或者组织的一种认可、证明或者鉴定,是组织合法性的重要标志(Ruef和Scott,1998)。

从动机上看,新创企业之所以进行非生产性活动是为了建立政治关联以获得企业发展所需要的资源(余明桂等,2010);从结果上看,将有限的资源过多地配置于非生产活动领域会影响到企业的治理机制与经营决策,这种非生产性投入的增加会对生产性活动产生挤出效应(Murphy等,1993)。虽然非生产性投入可能为企业带来短期利益,但这种短视行为限制了组织的长期战略导向,阻碍了组织的长远发展,并对公司的未来业绩产生严重的负面影响(Krueger,1974)。非生产性活动占用了企业家大量的时间和金钱与政府官员打交道,这种日常公关活动挤压其对日常经营工作时间的投入,并对企业家精神配置产生扭曲效应。非生产性支出虽然可以为企业带来诸如税收优惠、信贷便利、行业准入管制的放松、财政补贴等优惠,但这种“庇护伞”作用将减少企业面临的竞争压力,所营造的安逸的外部环境不仅使企业缺乏忧患意识,一味地追求稳定,而且容易导致企业的经营管理松懈,弱化企业进行研发投资的动机与扩张的意愿(Aidis等,2012),最终影响和削弱了企业核心能力的建设。而且,非生产性支出带来的融资便利性容易导致企业过度投资,这种非理性行为将不利于企业的长期发展。最后,非生产性活动所建立的政治联系会为企业高管构建“职位壕沟”,进而减少高管因业绩恶化而离职的可能性,弱化公司治理对高管应有的监督和约束机制。因而,非生产性投入虽然短期对公司业绩有利,但却损害了企业未来长远发展。

基于此,本文得到如下假设:

假设1:非生产性投入与新创企业的经营效率之间存在一种先升后降的倒U形关系。

(三)外部制度环境的制约作用

新创企业具有较高的生产效率和创新能力,但并不拥有充分的成长所需的管理资源、品牌资源等要素,也没有稳定的市场渠道与客户资源等市场竞争优势,这制约了企业家创业意图的实现。而且新创企业还受困于诸多难以逾越的制度环境约束,长期处于资源分配体制性主从次序的底端,因而更可能受到政府干预和地方官员的影响。新创劣势与制度约束的双重压力使得新创企业提高了从事非生产性活动的概率。

中国不同地区在政府干预、法律保护、政府服务等制度环境方面差异显著;世界银行(2005)的调查也得出同样的结论,比如世界银行研究发现,中国不同城市的企业与政府打交道的时间差异显著,东南地区平均一年只需51.6天,西北地区则高达78.3天,后者比前者所需时间多一半。在制度环境比较差的地区,政府的透明度较低,各种资源的配置不完全是市场行为,政府干预和控制的空间较大,对社会经济资源配置的介入程度较高,因此,新创企业非生产性投入将产生更大的制度替代收益,通过非生产性投入可能更有助于提高其资源获取能力并提高政府部门的服务水平。而在制度环境较好的地区,政府控制稀缺资源和干预企业运营的程度被弱化,从而减小了政府官员管制的空间,这使得新创企业面临的规制压力减弱,非生产性投入的制度替代效应也有所降低。而且,在制度环境较好的区域,企业家们较少地嵌入在政商关系网络之中,更少受到区域关系文化的束缚(李新春等,2016),他们可以通过遵从其他制度逻辑来寻求合法性,如采用市场竞争的制度规则,通过市场化策略来取得市场认可并取得资源,非生产性投入所产生的效应将显著减弱。

基于此,本文得到以下假设:

假设2:制度环境在非生产性投入与创业效率之间起着显著的调节作用,即在制度环境严重不佳的背景下,非生产性投入的积极效应将更加明显,非生产性投入的消极效应则更加弱化。

(四)产权性质的制约作用

不同产权背景的新创企业资源禀赋迥异,因而在非生产性投入的程度以及政府关系的构建成本方面也存在显著的差异性。就投入程度而言,由于本土的私营企业大多为从无到有的草根创业者所创办的盈利性组织,初始资金与创业资源相对匮乏,因而对于非生产性投入会显得谨小慎微,尽量将资金用在刀刃上。而那些国有性质的企业多为大公司内部创业,它们在创业前已经具备了比较丰富的资源与组织能力,可用于非生产性投入的资金相对比较充裕。就构建成本而言,新创企业与成熟企业建立关系的成本存在显著差异。以建立政府关系为例,民营企业家往往通过担当政府官员、加入党籍、当选人大代表和政协委员等政治参与的方式以获得政治关联,虽然这种身份转型有助于民营企业家从政府的“圈外人”转变为“圈内人”,但此身份的构建过程需要投入大量的精力和成本,关系的构建成本与维系成本非常之高(Hellman等,2003)。相对而言,国有企业隐含的政府背景使其具有政府的“圈内人”的天然优势,圈内关系的建立需要付出的精力和投资成本要相对低得多,其构建政治关联的基础和优势远大于民营企业。就潜在回报而言,民营企业与国有企业相同的关系投入可能会产生不同的收益水平,相对而言国有企业更有可能通过非生产性投入获取资源和订单。对于政府或其他合作者而言,这种关系投入可能会使对方产生信任、承诺与认同,但是这种信任、承诺与认同感对于国有新创企业会更强,很大程度上是因为国有企业的产权背景将释放出一种“低风险”的信号,所以市场主体出于风险规避的考虑更愿意将有限的资源与国有新创企业合作,哪怕国有新创企业在履约过程中出现问题,国家和政府最终会出面处理。所以,相对于民营企业,相同的关系投入在国有新创企业将产生更多的潜在回报,提升企业绩效。

基于此,本文提出以下假设:

假设3:产权性质在非生产性投入与新创企业经营效率之间起着显著的调节作用,即相对于民营企业而言,国有新创企业的非生产性投入更能提升经营效率。

三、数 据(一)数据来源

本文数据取自世界银行2005年对中国经营环境的抽样调查。被调查企业累计达12 400家,分布在全国30个省区120座城市,包括所有的省会城市。该调查通过面对面采访企业经理人、主管会计和人力资源经理来获取大量有关企业投资环境及公司生产力等方面的信息,调查主题包括营商障碍、基础设施、金融市场、劳动力、腐败及监管等方面,调查所得的数据有助于将投资环境特征与企业生产力及业绩表现联系起来。该调查问卷有两份:第一份是为企业经理人设计,问题包括企业基本信息、影响企业成长的投融资环境因素、客户关系、供应商关系、政府管制、内部激励等内容。第二份是为企业会计主管和人力资源经理设计,内容涉及公司股权结构、财务状况及员工结构等信息。本文所用的人均招待费、资产收益率、销售额增长率、股权结构和大专以上雇员比率等数据均来自第二份问卷,其余变量的数据取自第一份问卷。本文研究的是非生产性投入与新创企业经营效率之间的关系,对于创业企业的界定虽然还存在一定的差异,但大多数学者认同将企业成立时间小于或等于8年作为划分的依据(Zahra和Ireland,2000),这些企业已经度过了孵化阶段,即将进入成长阶段。基于此,本文从总样本中选取成立时间小于或等于8年的企业作为研究样本,对应的数据可以支撑本研究的内容和相关假设。

(二)变量设计

1. 被解释变量

关于新创企业的经营效率,虽然创业者们可能更为关注现金流等指标,但创业领域的实证研究一般采用销售额增长率、净利润增长率、固定资产增长率、总资产增长率、雇员增长率等来测量新创企业的成长(Casillas等,2010)。因此,本文采用资产收益率(ROA)作为创业企业经营效率的衡量指标,另外,采用销售额增长率(Sale_g)作为新创企业经营绩效的替代变量进行稳健性检验。资产收益率及销售额增长率的数据均来自第二份问卷“财务状况”中的“收入状况”。

2. 解释变量

本文的主要解释变量是非生产性投入(NPI),但是相关数据很难获得,有学者提出用审计等方法来识别企业的非生产性投入程度(Olken,2007;Bertrand等,2007),尽管这种测量方法比较客观,但是成本太高,且审计行为本身就可能影响到非生产性活动的投入程度,而且在很多情况下几乎不可能非常客观地评估非生产性投入情况。在中国,招待费支出通常包括诸如请客吃饭、喝酒、送礼、卡拉ok以及体育俱乐部会员等支出。除了合法的招待费支出,中国经理人通常用招待费来补偿其用于非生产性活动的支出,通过虚假发票或多开发票等形式核销这类非法开支。一些常见的商业行为也隐晦地鼓励这种行为,比如许多酒店经营精品店,客户可将店内的消费额充入住宿发票,企业便可以差旅费的名义冲抵相关费用。有学者将企业招待费作为非生产性投入的衡量指标,比如黄玖立和李坤望(2013)采用企业雇员总数单位化的招待费来测量非生产性投入程度。鉴于此,本文拟用企业雇员总数单位化的招待费(EC)来测量新创企业的非生产性投入程度,该指标的数据来自第二份问卷中“财务状况”中的“支出信息”。

3. 调节变量

制度环境(Institution)。本文选取樊纲等(2011)的市场化指数来刻画不同地区的制度环境,该指数给出了各个省份在上述五个方面的得分以及综合得分,基础指数在基期年份采用0—10分的相对评分系统,得分越高意味着新创企业所在地区的制度环境越好。由于本研究主要考察制度环境缺失对新创企业创业效率的影响,因此我们用最高分10减去各省份的市场化指数之差来测量区域制度缺失情况,所得差值越大,表明制度缺失越严重,制度环境越不完善。

产权性质(Ownership)。本文根据企业所有制性质将样本企业分为国有性质与非国有性质,若企业属于国有企业或集体企业,则产权性质界定为国有(Soe),此时Soe赋值为1;当企业属于股份联营企业、有限责任公司、股份制企业、私营企业、港澳台投资企业以及外商投资企业,则产权性质界定为非国有,此时Soe赋值为0。

4. 控制变量

模型中的控制变量包括以下几个层面:

(1)创业企业的组织特征。a. 企业寿命(Life),进入模型时取对数处理。b. 员工数量(Staff),并在模型中做了取对数处理。c. 资本存量(Capital),采用新创企业2003年的净固定资产值表示资本存量。d. 技术水平,本文用两个测量指标测量技术水平,一是大专以上雇员比率(Tech_staffedu),用于刻画企业人力资本水平;二是企业微机化程度(Tech_pcuse),即频繁使用计算机的员工比重,用来表示企业技术装备水平。e. 生产能力利用率(UPC),通过非生产性活动提升企业经营效率的动机相对较弱(黄玖立和李坤望,2013)。f. 治理机制,本文采用两个指标衡量企业治理机制:其一是股权结构,以本土股权比重(Equity_loc)来测量,其二是是否设立董事会(BOD),如果新创企业设立董事会则BOD赋值为1,否则为0。

(2)高管个体特征。总经理通常对企业经营效率负有重要责任,对新创企业创业成长产生重要影响,因此本文进一步控制了总经理任期(Tenure)、受教育水平(GM_edu)等高管个体特征。

(3)创业环境因素。根据GEM(全球创业调查系统)的研究,创业企业所在区域的通讯服务水平、基础设施服务水平及政府管制水平是影响新创企业创业成长的重要环境因素,因而本文进一步控制了通信服务水平、区域基础设施服务情况及政府管制水平三个变量,并以“安装一个新电话需要多少天”来测量通信服务水平(Telecom);以“近3年平均停电次数(Power_out)”及“区域治理效率(Governance)”来衡量区域基础设施服务情况。在报告估计结果之前,本文对各个变量进行了描述性统计,如表1所示。

| 变量含义 | 变量代码 | 样本数 | 均 值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 资产收益率 | ROA | 6 137 | 9.880 | 12.275 | 0.623 | 45.000 |

| 销售额增长率 | Sale_g | 6 137 | 35.681 | 46.009 | –27.658 | 143.545 |

| 人均招待费 | EC | 6 137 | 1.171 | 11.701 | 0.000 | 920.737 |

| 制度环境 | Institution | 6 137 | 2.689 | 1.575 | 0.220 | 7.470 |

| 产权性质 | Soe | 6 137 | 0.056 | 0.229 | 0.000 | 1.000 |

| 企业寿命 | Life | 6 137 | 4.721 | 1.932 | 2.000 | 8.000 |

| 员工数量(ln) | Staff | 6 137 | 5.221 | 1.426 | 1.609 | 10.792 |

| 资本存量(ln) | Capital | 6 137 | 8.904 | 2.231 | 0.000 | 18.702 |

| 大专以上雇员比率 | Tech_staffedu | 6 137 | 16.830 | 17.629 | 0.000 | 100.000 |

| 微机化程度 | Tech_pcuse | 6 137 | 17.143 | 20.157 | 0.000 | 100.000 |

| 生产能力利用率 | UPC | 6 137 | 79.701 | 19.022 | 0.000 | 160.000 |

| 本土股权比重 | Equity_loc | 6 137 | 74.221 | 40.073 | 0.000 | 100.000 |

| 是否设立董事会 | BOD | 6 137 | 0.766 | 0.423 | 0.000 | 1.000 |

| 总经理任期 | Tenure | 6 137 | 5.158 | 3.282 | 1.000 | 43.000 |

| 总经理受教育程度 | GM_edu | 6 137 | 2.468 | 1.012 | 1.000 | 7.000 |

| 通讯服务 | Telecom | 6 137 | 2.886 | 4.793 | 0.000 | 180.000 |

| 近3年的平均停电次数 | Power_out | 6 137 | 11.599 | 23.370 | 0.000 | 400.000 |

| 区域治理效率 | Governance | 6 137 | 0.854 | 3.090 | 0.000 | 99.000 |

| 资料来源:作者整理。 | ||||||

(一)模型设定

本文认为,企业的非生产性投入将影响到新创企业的经营效率,但此效应还将受制于企业所在区域的制度环境与产权性质。另外,企业的员工数量、资本存量、技术水平、生产能力利用率、股权结构等都将影响到新创企业的经营表现。为了考察非生产性投入、制度环境、产权性质与新创企业经营效率的关系,本文设定了以下检验模型:

| $\begin{array}{l} Performanc{e_i} = {\alpha _0} + {\alpha _1}Institutio{n_i} \\ + {\alpha _2}Ownershi{p_i} + {\alpha _3}NP{I_i} + {\alpha _4}NP{I_i}^2 \\ + {\alpha _5}NP{I_i} \times Institutio{n_i} + \\ {\alpha _6}NP{I_i}^2 \times Institutio{n_i} + \\ {\alpha _7}NP{I_i} \times Ownershi{p_i}\\ + \\ {\alpha _8}NP{I_i}^2 \times Ownershi{p_i} + \\ {\alpha _9}{C_i} + {\alpha _{10}}Cit{y_i} + {\varepsilon _i} \end{array}$ | (1) |

式(1)中的Performancei表示新创企业i的经营绩效;NPIi表示非生产性投入;Institutioni表示制度环境的缺失;Ownershipi表示产权性质;Ci代表控制变量,比如员工数量、企业寿命、资本存量、技术水平等;Indi代表行业虚拟变量,用来控制行业特征对创业效率的影响;Cityi代表城市虚拟变量,用来控制企业所在区域对创业效率的影响;ε为随机扰动项。

(二)基本模型检验

在正式检验前,为避免异常值的影响,本文对主要连续变量在1%水平上进行Winsorize缩尾处理(Flannery和Rangan,2006);对所有进入模型的解释变量和控制变量进行方差膨胀因子(VIF)诊断,结果显示平均VIF约为7.31,可排除多重共线性问题。本文采用普通最小二乘法OLS回归模型检验非生产性投入如何影响新创企业的经营效率。

表2模型1、2检验了非生产性投入与新创企业经营效率之间的关系,模型3、4检验了制度环境的调节效应,模型5、6检验了产权性质的调节效应。

| m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | |

| Life | –5.126*** | –5.126*** | –5.116*** | –5.151*** | –5.016*** | –5.009*** |

| (1.166) | (1.164) | (1.164) | (1.164) | (1.163) | (1.163) | |

| Staff | 17.975*** | 18.237*** | 18.239*** | 18.208*** | 18.255*** | 18.255*** |

| (0.555) | (0.556) | (0.556) | (0.556) | (0.556) | (0.556) | |

| Capital | 36.123*** | 35.987*** | 35.974*** | 36.004*** | 35.966*** | 35.954*** |

| (0.348) | (0.348) | (0.349) | (0.349) | (0.348) | (0.348) | |

| Tech_staffedu | 0.087** | 0.085** | 0.086** | 0.086** | 0.090*** | 0.090*** |

| (0.034) | (0.034) | (0.034) | (0.034) | (0.034) | (0.034) | |

| Tech_pcuse | 0.068** | 0.070** | 0.070** | 0.071** | 0.073** | 0.074** |

| (0.029) | (0.029) | (0.029) | (0.029) | (0.029) | (0.029) | |

| UPC | 0.130*** | 0.131*** | 0.131*** | 0.132*** | 0.128*** | 0.128*** |

| (0.026) | (0.026) | (0.026) | (0.026) | (0.026) | (0.026) | |

| Equity_loc | –0.045*** | –0.047*** | –0.048*** | –0.046*** | –0.048*** | –0.048*** |

| (0.013) | (0.013) | (0.013) | (0.013) | (0.013) | (0.013) | |

| BOD | –0.465 | –0.841 | –0.839 | –0.800 | –0.724 | –0.697 |

| (1.271) | (1.271) | (1.271) | (1.270) | (1.270) | (1.269) | |

| Tenure | 0.007 | –0.002 | –0.006 | 0.002 | 0.008 | 0.008 |

| (0.156) | (0.156) | (0.156) | (0.156) | (0.155) | (0.155) | |

| GM_edu | –2.046*** | –1.930*** | –1.938*** | –1.931*** | –1.911*** | –1.931*** |

| (0.563) | (0.562) | (0.562) | (0.562) | (0.561) | (0.561) | |

| Telecom | 0.006 | –0.000 | –0.001 | –0.002 | –0.004 | –0.008 |

| (0.101) | (0.101) | (0.101) | (0.101) | (0.101) | (0.101) | |

| Power_out | –0.000 | –0.001 | –0.001 | –0.001 | –0.000 | –0.000 |

| (0.021) | (0.021) | (0.021) | (0.021) | (0.020) | (0.020) | |

| Governance | –0.471*** | –0.472*** | –0.469*** | –0.461*** | –0.477*** | –0.470*** |

| (0.153) | (0.153) | (0.153) | (0.153) | (0.153) | (0.152) | |

| Institution | –4.220*** | –4.201*** | –4.179*** | –4.226*** | –4.172*** | –4.181*** |

| (0.319) | (0.318) | (0.319) | (0.319) | (0.318) | (0.318) | |

| Soe | –6.818*** | –6.946*** | –7.044*** | –6.783*** | –6.656*** | –6.886*** |

| (2.306) | (2.302) | (2.304) | (2.305) | (2.301) | (2.303) | |

| EC | 8.926*** | 16.849*** | 16.951*** | 17.058*** | 17.634*** | 15.941*** |

| (0.580) | (1.738) | (1.740) | (1.740) | (1.747) | (1.917) | |

| EC2 | –2.376*** | –2.426*** | –2.499*** | –2.343*** | –1.818*** | |

| (0.491) | (0.494) | (0.494) | (0.491) | (0.548) | ||

| EC×Institution | –0.337 | 2.318** | ||||

| (0.317) | (1.070) | |||||

| EC2×Institution | –0.792*** | |||||

| (0.305) | ||||||

| EC×Soe | 8.759*** | –6.627 | ||||

| (2.259) | (7.524) | |||||

| EC2×Soe | 4.769** | |||||

| (2.224) | ||||||

| _cons | 115.184*** | 112.400*** | 112.456*** | 112.227*** | 111.633*** | 112.268*** |

| (4.263) | (4.294) | (4.294) | (4.293) | (4.293) | (4.302) | |

| adjR2 | 0.884 2 | 0.884 6 | 0.884 7 | 0.884 8 | 0.884 9 | 0.885 0 |

| ΔR2 | 0.000 4*** | 0.000 1*** | 0.000 1*** | 0.000 3*** | 0.000 1** | |

| F | 2 930.414 | 2 769.500 | 2 615.756 | 2 480.767 | 2 622.473 | 2 486.150 |

| N | 6 137.000 | 6 137.000 | 6 137.000 | 6 137.000 | 6 137.000 | 6 137.000 |

| 注:***p<0.01,**p<0.05,* p<0.1,括号内为标准误,城市变量及行业变量包括在各模型中,结果未列示。 | ||||||

表2模型1的检验结果表明,非生产性投入与新创企业的经营绩效之间呈显著的正相关关系(β=8.926,p<0.01),模型2的结果表明非生产性投入的平方项与新创企业的经营绩效之间呈显著的负相关关系(β=–2.376,p<0.01),说明二者为显著的倒U形关系,即新创企业的经营效率将随着非生产性投入的增加呈现先上升后下降的趋势。本文假设1得到支持。模型4的结果表明,制度环境与非生产性投入的交互项同新创企业的经营绩效之间呈显著的正相关关系(β=2.318,p<0.01),制度环境与非生产性投入平方项的交互项同新创企业的经营绩效之间呈显著的负相关关系(β=–0.792,p<0.01),说明制度环境在非生产性投入与创业效率之间起到显著的调节作用。模型5的结果表明,产权性质与非生产性投入的交互项同新创企业的经营绩效之间呈显著的正相关关系(β=8.759,p<0.01),模型6的结果表明,产权性质与非生产性投入平方项的交互项同新创企业经营绩效之间呈显著的正相关关系(β=4.769,p<0.05),说明产权性质在非生产性投入与创业效率之间起到显著的调节作用。

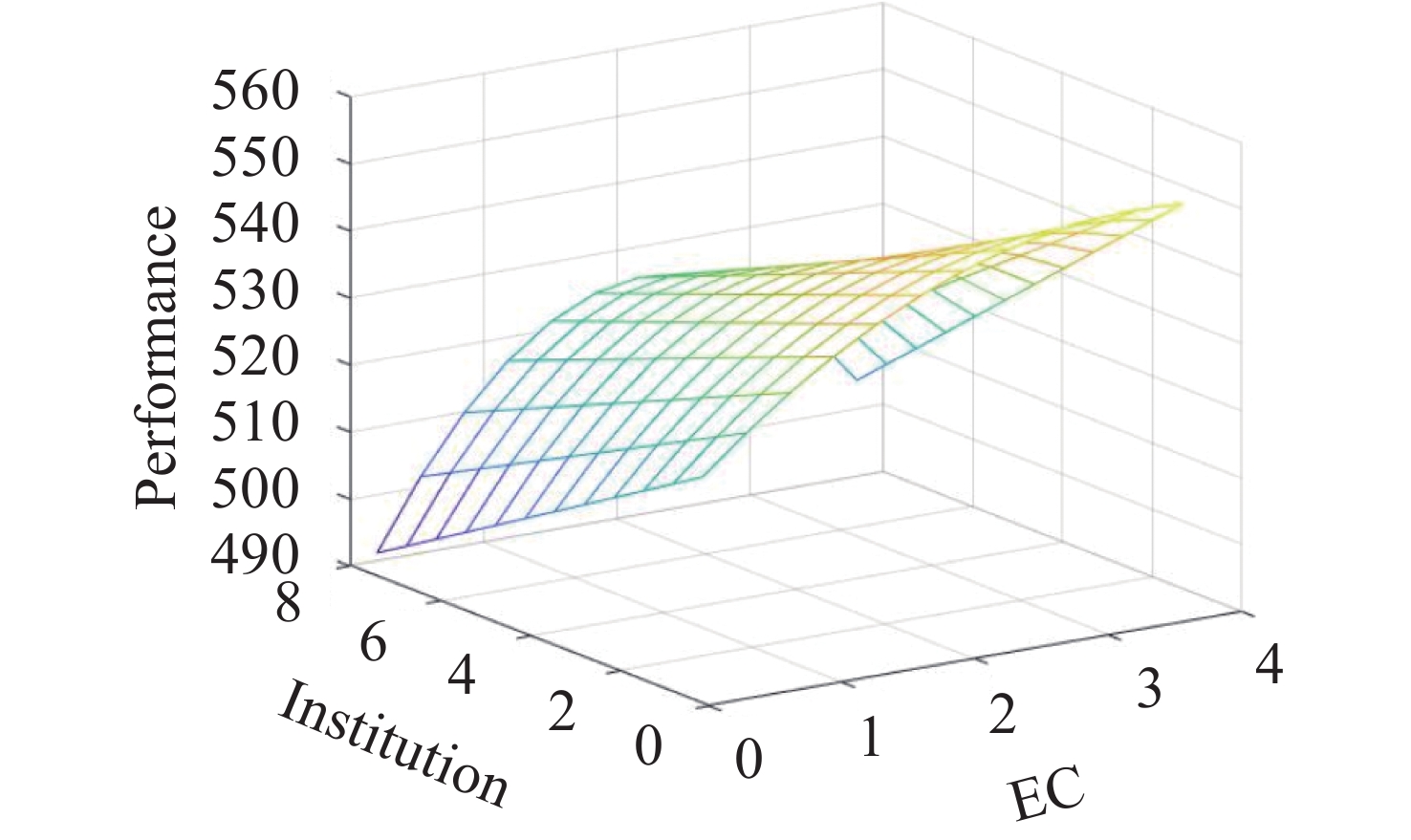

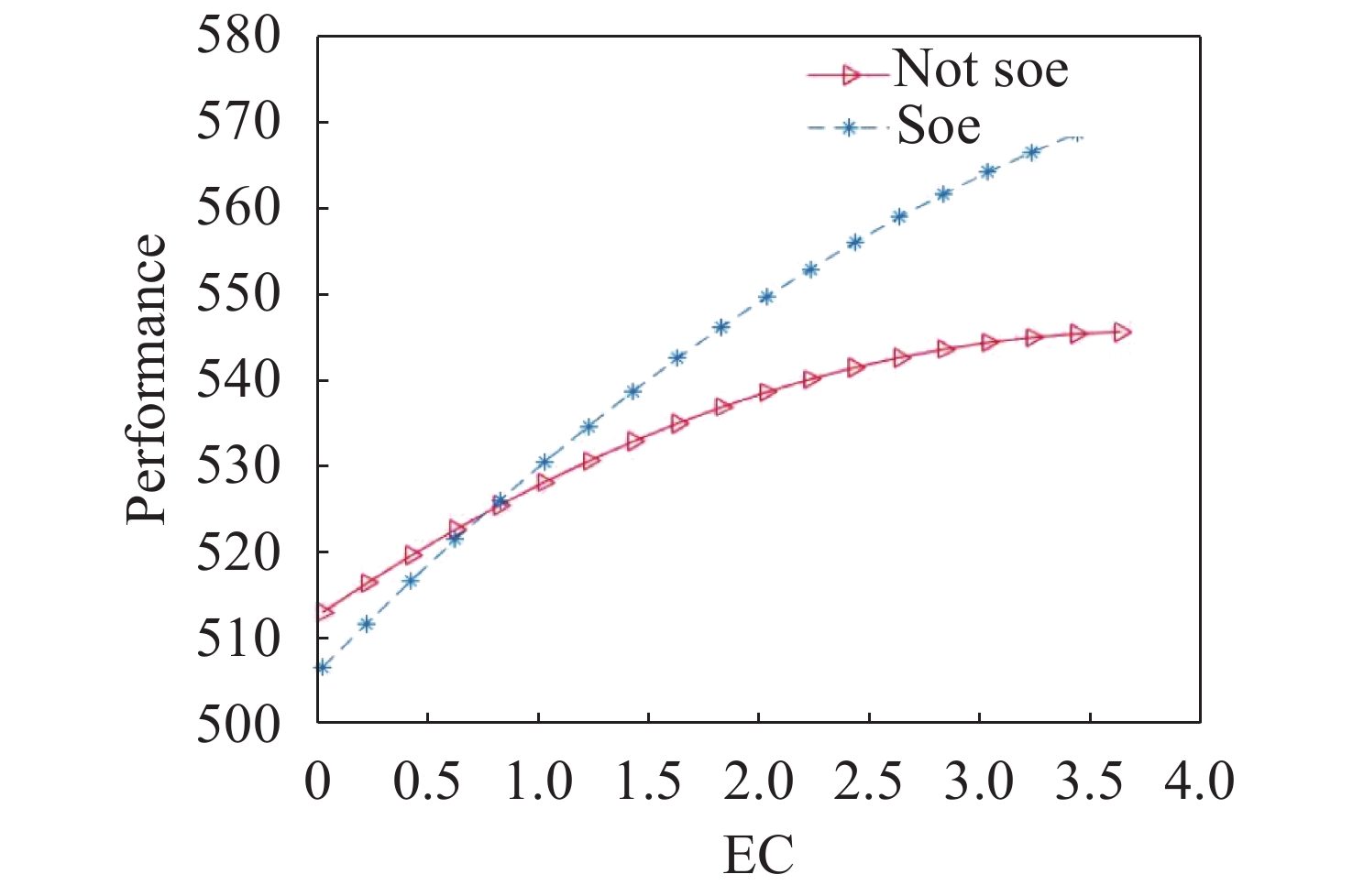

为了更加清楚地说明制度环境与产权性质的调节作用,本文基于表2模型4、模型6的结果,在假定其他变量都取均值的情况下,描绘出以人均招待费衡量的非生产性投入、制度环境与经营效率的关系图(见图1),以及非生产性投入、产权性质与经营效率的关系图(见图2)。

|

| 图 1 制度环境的调节效应 |

|

| 图 2 产权性质的调节效应 |

由图1可得,非生产性投入与新创企业的经营绩效存在显著的倒U形关系,这与本文假设1完全一致,即新创企业的经营效率将随着非生产性投入的增加呈现先上升后下降的趋势。但同时我们还发现:首先,制度环境作为新创企业生存和发展的外部制约因素,会影响新创企业的发展机会和成长路径,制度环境的恶化将显著降低新创企业的经营绩效。其次,制度环境的缺失将弱化非生产性投入的绝对值效应,即随着制度环境的不断恶化,非生产性投入对新创企业的效率作用明显低于制度环境相对完善背景下的贡献程度。在制度环境较差的背景下,同样的非生产性投入水平对创业效率的作用显著地低于制度环境较好的情况,即在制度环境严重不佳的背景下,非生产性投入的效应被弱化了。再次,在制度环境较差的背景下,非生产性投入的倒U形曲率更为明显,即制度环境的缺失强化了非生产性投入的边际效应;随着制度环境的不断完善,非生产性投入对经营效率的倒U形作用逐渐趋于平坦,即制度环境的改善弱化了非生产性投入的边际效应。

由图2可得,产权性质对新创企业的非生产性投入效应起到了显著的调节作用。总体而言,国有新创企业对非生产性投入更为敏感,曲率更大,即相比于非国有新创企业,同等水平的非生产性投入将对国有新创企业绩效产生更大的积极作用,而随着非生产性投入的不断增加直至超过某一临界点,相比于非国有新创企业,同等水平的非生产性投入将对国有新创企业的绩效产生更大消极影响。相对而言,非生产性投入的倒U形效应更适用于国有新创企业,而对非国有新创企业而言,非生产性投入对经营效率的倒U形效应趋于平坦且效用并不十分显著。

(三)Heckman检验

考虑到可能存在的样本选择性偏误会影响到研究结论的可靠性,本文采用Heckman两步法来修正这种偏差。首先构建企业进行非生产性活动的概率方程,用有非生产性投入和无非生产性投入的混合样本进行Probit估计,即方程(2),然后预测每个企业进行非生产性投入的概率,并利用估计结果计算逆米尔斯比率(inverse mills ratio,IMR)。最后构建非生产性投入影响新创企业经营绩效的回归方程,将IMR作为误差调整项加入回归方程(3)中,以便得到更为准确的估计结果(见表3)。

概率方程:

| $Probit(E{c_i}) = {\alpha _0} + {\alpha _1}{X'_i} +\ {\varepsilon _i}$ | (2) |

回归方程:

| $Performanc{e_i} = {\beta _0} + {\beta _1}{X_i} + {\beta _2}IM{R_i} + {\mu _i}$ | (3) |

| m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | |

| Life | –5.072*** | –5.086*** | –5.075*** | –5.110*** | –4.979*** | –4.973*** |

| (1.165) | (1.164) | (1.164) | (1.163) | (1.163) | (1.163) | |

| Staff | 20.457*** | 20.030*** | 20.048*** | 20.007*** | 19.990*** | 19.963*** |

| (0.859) | (0.864) | (0.864) | (0.864) | (0.863) | (0.863) | |

| Capital | 34.992*** | 35.172*** | 35.152*** | 35.186*** | 35.178*** | 35.179*** |

| (0.458) | (0.460) | (0.460) | (0.460) | (0.459) | (0.459) | |

| Tech_staffedu | 0.007 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.033 | 0.034 |

| (0.040) | (0.041) | (0.041) | (0.040) | (0.040) | (0.040) | |

| Tech_pcuse | 0.012 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.033 | 0.034 |

| (0.033) | (0.033) | (0.033) | (0.033) | (0.033) | (0.033) | |

| UPC | 0.118*** | 0.122*** | 0.122*** | 0.123*** | 0.119*** | 0.119*** |

| (0.027) | (0.027) | (0.027) | (0.027) | (0.027) | (0.027) | |

| Equity_loc | –0.048*** | –0.049*** | –0.049*** | –0.047*** | –0.049*** | –0.049*** |

| (0.013) | (0.013) | (0.013) | (0.013) | (0.013) | (0.013) | |

| BOD | –1.775 | –1.755 | –1.760 | –1.716 | –1.610 | –1.569 |

| (1.316) | (1.314) | (1.314) | (1.314) | (1.313) | (1.313) | |

| Tenure | –0.047 | –0.041 | –0.045 | –0.038 | –0.030 | –0.030 |

| (0.156) | (0.156) | (0.156) | (0.156) | (0.156) | (0.156) | |

| GM_edu | –1.531*** | –1.567*** | –1.572*** | –1.567*** | –1.560*** | –1.585*** |

| (0.578) | (0.578) | (0.578) | (0.577) | (0.577) | (0.577) | |

| Telecom | 0.004 | –0.001 | –0.002 | –0.003 | –0.005 | –0.009 |

| (0.101) | (0.101) | (0.101) | (0.101) | (0.101) | (0.101) | |

| Power_out | –0.004 | –0.004 | –0.004 | –0.004 | –0.003 | –0.003 |

| (0.021) | (0.021) | (0.021) | (0.021) | (0.021) | (0.021) | |

| Governance | –0.492*** | –0.487*** | –0.485*** | –0.476*** | –0.491*** | –0.484*** |

| (0.153) | (0.153) | (0.153) | (0.153) | (0.153) | (0.153) | |

| Institution | –3.638*** | –3.774*** | –3.748*** | –3.797*** | –3.760*** | –3.775*** |

| (0.354) | (0.355) | (0.355) | (0.356) | (0.354) | (0.354) | |

| Soe | –7.619*** | –7.518*** | –7.627*** | –7.364*** | –7.215*** | –7.430*** |

| (2.313) | (2.311) | (2.313) | (2.314) | (2.309) | (2.311) | |

| IMR | –23.232*** | –17.120*** | –17.268*** | –17.172*** | –16.565*** | –16.308*** |

| (6.139) | (6.314) | (6.316) | (6.313) | (6.309) | (6.308) | |

| EC | 8.550*** | 15.478*** | 15.574*** | 15.688*** | 16.295*** | 14.663*** |

| (0.588) | (1.809) | (1.811) | (1.811) | (1.819) | (1.979) | |

| EC2 | –2.048*** | –2.098*** | –2.172*** | –2.027*** | –1.518*** | |

| (0.506) | (0.508) | (0.508) | (0.505) | (0.560) | ||

| EC×Institution | –0.355 | 2.284** | ||||

| (0.317) | (1.070) | |||||

| EC2×Institution | –0.788*** | |||||

| (0.305) | ||||||

| EC×Soe | 8.623*** | –6.401 | ||||

| (2.259) | (7.521) | |||||

| EC2×Soe | 4.657** | |||||

| (2.224) | ||||||

| _cons | 123.925*** | 119.225*** | 119.344*** | 119.078*** | 118.250*** | 118.766*** |

| (4.844) | (4.975) | (4.976) | (4.975) | (4.976) | (4.981) | |

| adjR2 | 0.884 5 | 0.884 7 | 0.884 8 | 0.884 9 | 0.885 0 | 0.885 1 |

| ΔR2 | 0.002*** | 0.000 1*** | 0.000 1*** | 0.000 3*** | 0.000 1** | |

| F | 2 764.883 | 2 618.762 | 2 481.101 | 2 359.564 | 2 487.204 | 2 364.371 |

| N | 6 137.000 | 6 137.000 | 6 137.000 | 6 137.000 | 6 137.000 | 6 137.000 |

| 注:***p<0.01,**p<0.05,* p<0.1,括号内为标准误,城市变量及行业变量包括在各模型中,结果未列示。 | ||||||

为了增加概率方程与回归方程两者之间的辨识度,概率方程中的解释变量集Xi'中应至少设置一个影响企业非生产性投入但不影响企业绩效的变量(Heckman,1979)。本文选择人均商务车数量(Car_num)与人均商务车费用(Car_exp)这两个变量,这两个变量与企业招待费支出相关,但不直接影响企业经营绩效(黄玖立和李坤望,2013)。

表3模型1的检验结果表明,非生产性投入与新创企业的经营绩效之间呈正相关关系(β=8.550,p<0.01),非生产性投入的平方项与新创企业的经营绩效之间呈负相关关系(β=–2.048,p<0.05),说明二者为显著的倒U形的关系,即新创企业的经营效率将随着非生产性投入的增加呈现先上升后下降的趋势。本文假设1得到支持。模型4的结果表明,制度环境与非生产性投入的交互项同新创企业的经营绩效之间呈显著的正相关关系(β=2.284,p<0.01),制度环境与非生产性投入平方项的交互项同新创企业的经营绩效之间呈显著的负相关关系(β=–0.788,p<0.01),说明制度环境在非生产性投入与创业效率之间起到显著的调节作用。模型5的结果表明,产权性质与非生产性投入的交互项同新创企业的经营绩效之间呈显著的正相关关系(β=8.623,p<0.01),模型6的结果表明,产权性质与非生产性投入平方项的交互项同新创企业经营绩效之间呈显著的正相关关系(β=4.657,p<0.05),说明产权性质在非生产性投入与创业效率之间起到显著的调节作用。

(四)稳健性检验

1. 替换因变量的稳健性检验

除了经营绩效以外,有学者采用销售额增长率来测量企业经营绩效(Casillas等,2010)。因此,本文拟采用销售额增长率(Sale_g)作为新创企业经营绩效的测量指标进行稳健性检验。检验结果见表4。

| m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | |

| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| Institution | –1.366*** | –1.356*** | –1.368*** | –1.413*** | –1.337*** | –1.348*** |

| (0.383) | (0.383) | (0.384) | (0.384) | (0.383) | (0.383) | |

| Soe | –6.336** | –6.412** | –6.362** | –6.121** | –6.220** | –6.498** |

| (2.779) | (2.778) | (2.780) | (2.782) | (2.778) | (2.780) | |

| EC | 1.934*** | 6.819*** | 6.764*** | 6.873*** | 7.374*** | 5.239** |

| (0.695) | (2.089) | (2.093) | (2.093) | (2.103) | (2.309) | |

| EC2 | –1.465** | –1.437** | –1.509** | –1.442** | –0.779 | |

| (0.591) | (0.594) | (0.595) | (0.591) | (0.661) | ||

| EC×Institution | 0.181 | 2.731** | ||||

| (0.381) | (1.288) | |||||

| EC2×Institution | –0.761** | |||||

| (0.367) | ||||||

| EC×Soe | 6.160** | –13.198 | ||||

| (2.726) | (9.079) | |||||

| EC2×Soe | 5.998** | |||||

| (2.683) | ||||||

| _cons | 73.823*** | 72.104*** | 72.078*** | 71.840*** | 71.575*** | 72.360*** |

| (5.111) | (5.156) | (5.157) | (5.157) | (5.160) | (5.170) | |

| adjR2 | 0.027 6 | 0.028 4 | 0.028 5 | 0.028 8 | 0.029 0 | 0.029 6 |

| ΔR2 | 0.000 8** | 0.000 1** | 0.000 3** | 0.000 6** | 0.000 6** | |

| F | 11.888 | 11.559 | 10.928 | 10.585 | 11.208 | 10.888 |

| N | 6 137.000 | 6 137.000 | 6 137.000 | 6 137.000 | 6 137.000 | 6 137.000 |

| 注:***p<0.01,**p<0.05,* p<0.1,括号内为标准误,城市变量、行业变量以及控制变量包括在各模型中,结果未列示。 | ||||||

表4中模型1的检验结果表明,非生产性投入与新创企业的经营绩效之间呈正相关关系(β=1.934,p<0.01),非生产性投入的平方项与新创企业的经营绩效之间呈负相关关系(β=–1.465,p<0.05),说明二者为显著的倒U形关系,即新创企业的经营效率将随着非生产性投入的增加呈现先上升后下降的趋势。本文假设1得到支持。模型4的结果表明,制度环境与非生产性投入的交互项同新创企业的经营绩效之间呈显著的正相关关系(β=2.731,p<0.05),制度环境与非生产性投入平方项的交互项同新创企业的经营绩效之间呈显著的负相关关系(β=–0.761,p<0.05),说明制度环境在非生产性投入与创业效率之间起到显著的调节作用。模型5的结果表明,产权性质与非生产性投入的交互项同新创企业的经营绩效之间呈显著的正相关关系(β=6.160,p<0.05),模型6的结果表明,产权性质与非生产性投入平方项的交互项同新创企业经营绩效之间呈显著的正相关关系(β=5.998,p<0.05),说明产权性质在非生产性投入与创业效率之间起到显著的调节作用。

2. 替换自变量的稳健性检验

考虑到新创企业招待费中可能包含着一些生产性投入,比如从事正常的商业活动所投入的招待费开支等,基于此,本文拟采用招待费的非常规变异来测量非生产性支出,即以(招待费观测值–招待费均值)/标准差作为非生产性投入的替代变量进行稳健性检验①。

检验结果表明:(1)非生产性投入与新创企业的经营绩效之间呈正相关关系(β=79.264,p<0.01),非生产性投入的平方项与新创企业的经营绩效之间呈负相关关系(β=–187.315,p<0.01),说明二者为显著的倒U形关系,即新创企业的经营效率将随着非生产性投入的增加呈现先上升后下降的趋势。本文假设1得到支持。(2)制度环境与非生产性投入平方项的交互项同新创企业的经营绩效之间呈显著的负相关关系(β=–62.483,p<0.01),说明制度环境在非生产性投入与创业效率之间起到显著的调节作用。(3)产权性质与非生产性投入的交互项同新创企业的资产收益率之间呈显著的正相关关系(β=77.780,p<0.01),产权性质与非生产性投入平方项的交互项同新创企业资产收益率之间呈显著的正相关关系(β=375.995,p<0.05),说明产权性质在非生产性投入与创业效率之间起到显著的调节作用。

3. 替换制度环境测量指标的稳健性检验

本文的主要数据源于2005年世界银行的调查以及2010年的市场化指数报告,两个数据来源时间跨度较长。为了保证时间效度的一致性,本文进一步采用了2005年的市场化指数作为制度环境的衡量指标进行稳健性检验②,结果与上文并无显著差异。

4. 其他稳健性检验

(1)考虑到不同学者对新创企业的界定标准存在差异,有学者认为新创企业可以界定为寿命10年以内的企业(Milanov和Fernhaber,2009),也有学者认为应该为6年以内(Robinson,1999),因此本文分别选取企业寿命小于等于10年的7 891家企业以及寿命小于等于6年的5 022家企业作为研究对象进行稳健性检验,结果发现与上文并无显著差异。(2)本文选取的研究样本中,2 000人以下的中小型企业占到了近94%,本文以这些中小企业作为分样本重复正文中的有关回归分析,结果发现论文的主要研究结论未发生实质性改变。(3)在本文的研究样本中,总经理任期在10年以内的样本企业占到近97%,本文以这部分样本为研究对象进行稳健性检验,主要研究结论未发生实质性改变。

五、结 论本文基于制度理论与资源基础观,利用世界银行2005年的调研数据,探讨了非生产性投入这一非市场经营行为对新创企业经营效率的影响,同时分析了制度环境和产权性质的调节效应。研究结果表明:(1)非生产性投入对于创业成长确实存在一定的积极作用,它在一定程度上提高了创业企业的经营效率,但过于依赖这种非生产性投入将导致创业企业的经营效率的下降。(2)制度环境对新创企业的非生产性投入效应有显著的制约作用,制度环境的恶化将显著降低新创企业的经营绩效,同时也弱化了非生产性投入的绝对值效应,但却强化了非生产性投入的边际效应;而随着制度环境的不断完善,非生产性投入对经营效率的边际效应显著下降。(3)产权性质对新创企业的非生产性投入效应有显著的制约作用,相对于非国有新创企业,国有新创企业对非生产性投入更为敏感,即同等水平的非生产性投入将对国有新创企业绩效产生更大的积极作用,当非生产性投入的增加超过某一临界点,同等水平的非生产性投入将对国有新创企业的绩效产生更大的消极影响。

该研究结论具有一定的启示意义:首先,在当前国家创新创业政策的引导下,中国的创业活动蓬勃兴起,许多新创企业面临着资源约束与市场准入等问题。尽管通过非生产性投入可以为新创企业带来短期收益,但随着非生产性支出的增加,企业研发等生产性活动将被挤出,进而弱化了企业的核心能力建设与长远发展。因此,虽然很多新创企业试图通过非生产性投入来降低外部环境的不确定性,但非生产性投入是一把“双刃剑”,过度依赖这种非生产性活动反而不利于企业的长远发展。其次,非生产性投入对创业效应的作用不仅是有限的,还受到外部制度环境的制约,制度环境作为新创企业生存和发展的外部制约因素,会影响新创企业的发展机会和成长路径。制度环境的恶化将弱化非生产性投入的绝对值效应,但却强化非生产性投入的边际效应。而随着制度环境的不断完善,市场在资源配置中的作用不断凸显,政府对企业的干预逐步减少,法治化水平逐步提高,私人产权得到充分保护,此时新创企业面临的制度压力得到有效缓解,关系、人情不再是获取资源的关键要素。即随着制度环境的不断改善,非生产性投入的边际效应显著下降。尽管制度环境的恶化将削弱非生产性投入的经济效应,但新创企业迫于制度压力仍会选择将有限的资源投入非生产性活动。因此,在经济转型状态下,促进创业企业提高创业效率的关键还在于制度的完善,只有通过制度环境的改善,才能使企业真正把注意力和资源配置在生产领域并专注于核心能力的建设以获取市场竞争的优势。最后,与非国有新创企业相比,国有新创企业对非生产性投入更为敏感,相对于国有新创企业而言,非生产性投入对非国有新创企业的经营绩效的提升作用比较有限,过于依赖非生产性投入对于非国有新创企业而言意义不大。

本文有以下几方面的理论贡献:(1)一些学者已对非生产性投入的经济效应进行了较为深入的探讨,但很少有学者关注非生产性投入对新创企业经营绩效的影响效应,本文着眼于新创企业这一特殊的组织形式,重点研究了非生产性投入对创业效率的作用,进一步拓展了非生产性投入与创业理论的研究。(2)现有文献多关注非生产性投入的正面效应或负面效应,不同学者由于观察角度的不同尚未形成统一观点。本文基于制度理论和资源基础观,提出非生产性投入的非线性效应,丰富了前期关于非生产性活动的研究成果。(3)现有研究关于非生产性投入效应的制约因素的研究比较匮乏,本文将制度环境与产权性质纳入研究框架,构建了一个较为全面的创业效率模型,对于推动新创企业理论范式的发展具有一定的理论意义。(4)传统的研究多认为,非生产性投入在制度环境缺失的情况下将发挥更大的效应,本文的研究表明,制度环境的缺失弱化了非生产性投入的绝对值效应,但强化了非生产性投入的边际效应,这进一步丰富了非生产性投入的“制度替代”效应假说。

本文的研究进一步拓展了制度理论的研究成果,不仅丰富了创业理论的研究范畴,同时对于指导新创企业克服新创劣势具有一定的现实意义。但本文仍存在一些有待进一步研究和探讨的问题,比如关于非生产性投入的测量问题,本文采用的是业务招待费,但不能排除其中存在的生产性投入的部分,虽然本文通过非常规变异形式的招待费提高了测量的效度,但仍无法确定招待费的倒U形作用完全源自非生产性投入。因此,更为严谨的非生产性投入测量标准还有待今后更为深入的探讨。

① 感谢匿名审稿专家的建议。由于篇幅所限,相关具体数据备索。

② 感谢匿名审稿专家的建议。由于篇幅所限,相关具体数据备索。

| [1] | 樊纲, 王小鲁, 朱恒鹏. 中国市场化指数−各地区市场化相对进程2011年报告[M]. 北京:经济科学出版社, 2011. |

| [2] | 黄玖立, 李坤望. 吃喝、腐败与企业订单[J]. 经济研究, 2013(6): 71–84. |

| [3] | 李新春, 叶文平, 朱沆. 牢笼的束缚与抗争:地区关系文化与创业企业的关系战略[J]. 管理世界, 2016(10): 88–102. |

| [4] | 李雪莲, 马双, 邓翔. 公务员家庭、创业与寻租动机[J]. 经济研究, 2015(5): 89–103. |

| [5] | 罗党论, 刘晓龙. 政治关系、进入壁垒与企业绩效——来自中国民营上市公司的经验证据[J]. 管理世界, 2009(5): 97–106. |

| [6] | 万华林, 陈信元. 治理环境、企业寻租与交易成本——基于中国上市公司非生产性支出的经验证据[J]. 经济学(季刊), 2010(2): 553–570. |

| [7] | 吴晓瑜, 王敏, 李力行. 中国的高房价是否阻碍了创业?[J]. 经济研究, 2014(9): 121–134. |

| [8] | 吴一平, 王健. 制度环境、政治网络与创业:来自转型国家的证据[J]. 经济研究, 2015(8): 45–57. |

| [9] | 杨婵, 贺小刚, 李征宇. 家庭结构与农民创业——基于中国千村调查的数据分析[J]. 中国工业经济, 2017(12): 170–188. |

| [10] | 于蔚, 汪淼军, 金祥荣. 政治关联和融资约束:信息效应与资源效应[J]. 经济研究, 2012(9): 125–139. |

| [11] | 余明桂, 回雅甫, 潘红波. 政治联系、寻租与地方政府财政补贴有效性[J]. 经济研究, 2010(3): 65–77. |

| [12] | Aidis R, Estrin S, Mickiewicz T M. Size matters: Entrepreneurial entry and government[J]. Small Business Economics, 2012, 39(1): 119–139. |

| [13] | Alberti F G, Pizzurno E. Technology, innovation and performance in family firms[J]. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 2013, 17(1–3): 142–161. |

| [14] | Bertrand M, Djankov S, Hanna R, et al. Obtaining a driver’s license in India: An experimental approach to studying corruption[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2007, 122(4): 1639–1676. |

| [15] | Bowen H P, De Clercq D. Institutional context and the allocation of entrepreneurial effort[J]. Journal of International Business Studies, 2008, 39(4): 747–767. |

| [16] | Cai H B, Fang H M, Xu L C. Eat, drink, firms, government: An investigation of corruption from the entertainment and travel costs of Chinese firms[J]. The Journal of Law & Economics, 2011, 54(1): 55–78. |

| [17] | Casillas J C, Moreno A M, Barbero J L. A configurational approach of the relationship between entrepreneurial orientation and growth of family firms[J]. Family Business Review, 2010, 23(1): 27–44. |

| [18] | Delmar F, Shane S. Does experience matter? The effect of founding team experience on the survival and sales of newly founded ventures[J]. Strategic Organization, 2006, 4(3): 215–247. |

| [19] | Flannery M J, Rangan K P. Partial adjustment toward target capital structures[J]. Journal of Financial Economics, 2006, 79(3): 469–506. |

| [20] | Harper D A. Foundations of entrepreneurship and economic development[M]. New York: Routledge, 2003. |

| [21] | Haveman H A, Jia N, Shi J, et al. The dynamics of political embeddedness in China[J]. Administrative Science Quarterly, 2017, 62(1): 67–104. |

| [22] | Heckman J J. Sample selection bias as a specification error[J]. Econometrica, 1979, 47(1): 153–161. |

| [23] | Hite J M, Hesterly W S. The evolution of firm networks: From emergence to early growth of the firm[J]. Strategic Management Journal, 2001, 22(3): 275–286. |

| [24] | Knight J, Yueh L. The role of social capital in the labour market in China[J]. Economics of Transition, 2008, 16(3): 389–414. |

| [25] | Krueger A O. The political economy of the rent-seeking society[J]. The American Economic Review, 1974, 64(3): 291–303. |

| [26] | Lien D H D. A note on competitive bribery games[J]. Economics Letters, 1986, 22(4): 337–341. |

| [27] | Milanov H, Fernhaber S A. The impact of early imprinting on the evolution of new venture networks[J]. Journal of Business Venturing, 2009, 24(1): 46–61. |

| [28] | Murphy K M, Shleifer A, Vishny R W. Why is rent-seeking so costly to growth?[J]. The American Economic Review, 1993, 83(2): 409–414. |

| [29] | Olken B A. Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia[J]. Journal of Political Economy, 2007, 115(2): 200–249. |

| [30] | Peng M W, Heath P S. The growth of the firm in planned economies in transition: Institutions, organizations, and strategic choice[J]. Academy of Management Review, 1996, 21(2): 492–528. |

| [31] | Robinson K C. An examination of the influence of industry structure on eight alternative measures of new venture performance for high potential independent new ventures[J]. Journal of Business Venturing, 1999, 14(2): 165–187. |

| [32] | Shane S. The illusions of entrepreneurship: The costly myths that entrepreneurs, investors, and policy makers live by[M]. New Haven: Yale University Press, 2008. |

| [33] | Xin K R, Pearce J L. Guanxi: Connections as substitutes for formal institutional support[J]. Academy of Management Journal, 1996, 39(6): 1641–1658. |

| [34] | Zahra S A, Ireland R D, Hitt M A. International expansion by new venture firms: International diversity, mode of market entry, technological learning, and performance[J]. Academy of Management Journal, 2000, 43(5): 925–950. |

| [35] | Zhou W B. Political connections and entrepreneurial investment: Evidence from China’s transition economy[J]. Journal of Business Venturing, 2013, 28(2): 299–315. |

,

,