文章信息

| 外国经济与管理 2018年40卷第10期 |

- 赵红丹, 刘微微

- Zhao Hongdan, Liu Weiwei

- 教练型领导、双元学习与团队创造力:团队学习目标导向的调节作用

- Managerial coaching, ambidextrous learning, and team creativity: the moderating role of team learning goal orientation

- 外国经济与管理, 2018, 40(10): 66-80

- Foreign Economics & Management, 2018, 40(10): 66-80.

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-02-27

2018第40卷第10期

当前,我国经济正步入新常态,经济发展引擎由依靠传统要素驱动向依靠创新要素驱动转变,企业随之对创新提出了更高要求。而团队作为企业的基本组成单元,其创造力是企业开展创新活动的源泉和构建竞争优势的关键(Amabile,1983)。虽然学术界关于团队创造力的研究相对成熟,提出了诸多影响因素,且在这些因素中,领导风格占据着重要地位(罗瑾琏等,2014),但这些研究多集中于变革型领导(蔡亚华等,2013)、共享型领导(韩宏稳和杨世信,2016)、服务型领导(赵红丹和彭正龙,2013)等较成熟的领导风格,鲜少涉及其他领导风格。事实上,随着管理实践的发展,教练型领导(managerial coaching)作为一项新型领导风格已经引起了国内外学者的广泛关注(Hagen,2012;王雁飞等,2016),对创造力的提升具有独特解释效力,例如,美国一项调查对仅采用培训的企业与采用培训加教练的企业进行了比较,发现前者的创造力只提高了22.4%,而后者的创造力却增加了88%(Richard,2003)。由此,我们推断教练型领导对创造力的提升可能具有重要指导意义,但是学术界对这方面的研究严重滞后于实践发展,关于教练型领导对团队创造力影响的文献尤为匮乏(Hagen,2012)。鉴于此,为了弥补当前研究的不足,本文的第一个研究目的就是探索教练型领导对团队创造力的直接影响。

学习在团队创造过程中往往扮演着重要角色,理论界也呼吁将团队学习引入领导力对团队创造力的影响过程研究(许晖和李文,2013),但是,相关研究仍不充分,尤其缺少从团队学习视角来揭示教练型领导对团队创造力影响的理论探讨。因此,为了深入剖析教练型领导对团队创造力的影响机理,本文将教练型领导对团队创造力的影响看成一种学习过程,即教练型领导的专业技术与独特效能通过增强团队成员的学习能力来实现团队创造力的提升。双元学习(ambidextrous learning)作为团队学习的基本方式,指同时开展探索式学习与利用式学习(March,1991),实现二者的高水平交互作用(Prieto-Pastor和Martin-Perez,2015)。因此,双元学习很可能在教练型领导影响团队创造力的过程中扮演重要角色。具体地,教练型领导运用专业的教练技巧与职能(Edmondson,1999),有效地对团队探索式和利用式学习能力进行整合,从而发挥学习效应对团队创造力的促进作用,而这一经过恰恰反映了社会学习过程。因此,本文选择双元学习作为教练型领导与团队创造力之间的中介变量,以社会学习的新视角拓展领导力对创造力影响研究的深度与广度,这是本文的第二个研究目的。

此外,团队创造活动是一个复杂的过程,研究教练型领导对团队创造力的影响还应考虑某些情境条件(例如团队学习目标导向)在其中的作用(Sarin和McDermott,2003)。这是因为,即使在同一种风格的领导方式下,对于不同学习目标导向的团队来说,团队成员所感知到的学习动力也存在差异(Hirst等,2009),进而会对团队学习能力乃至后续团队创造力水平的高低产生影响。Sarin和McDermott(2003)的研究也表明,当团队目标出现变动后,原来团队中的领导者对团队学习所发挥的作用将被加强或减弱,甚至完全反转。据此,本研究认为,团队学习目标导向可能在教练型领导、双元学习与团队创造力之间的关系中起着一定程度的调节作用,明确上述关系的限制条件与作用范围是本文的第三个研究目的。

总的来说,本研究以社会学习理论为基础,探讨在中国社会经济转型背景下的教练型领导对团队创造力的影响机制,以及双元学习、团队学习目标导向在上述关系中的中介作用和调节效应,希望对学术发展和实践指导均具有一定的积极作用。具体而言,本文可能的贡献表现在:(1)探索中国组织情境下教练型领导的影响效能。由于团队创造力对企业组织的生存发展以及生产运营具有重要影响,我们具体选择了团队创造力这一结果变量。这样一来,在验证中国组织中教练型领导理论的同时,也丰富了教练型领导的结果变量,为教练型领导领域贡献了新的知识。(2)以双元学习为中介,从社会学习的角度研究教练型领导对团队创造力的内在影响机制,有助于解释教练型领导影响团队创造力的传导路径,揭开教练型领导发挥效能的过程“黑箱”。(3)在教练型领导对团队创造力的作用过程中加入团队的学习导向要素,更准确地解释了教练型领导效能发挥的实质,为教练型领导对团队创造力的影响机制提供了更具体的边界范围。(4)在经济转型和竞争激烈的背景下,领导者往往对企业的创新活动有显著影响。在这一现实条件下探讨教练型领导对团队创造力可能的影响显得十分迫切,研究结果有望给企业领导在管理实践中提升团队创造力提供重要指导。

本研究首先在对国内外有关教练型领导、团队创造力、双元学习与团队学习目标导向的理论进行述评的基础上提出理论假设,然后阐述本文的研究设计与研究结果,最后对本文的学术贡献与现实价值展开讨论,并指出存在的局限性和相应的改进与发展方向。

二、理论基础与研究假设(一)相关研究述评

“教练”一词首先出现在体育领域,其角色是应用专门的技巧引导被教练者发现和解决问题,而不是像传统的领导者一样直接给出具体的解决方案。后来,在积极心理学与积极组织行为学、调适性领导理论、领导—成员交换关系理论的基础之上,一套“教练技术”知识体系逐渐形成。20世纪80年代,美国AT&T公司率先将教练技术引入企业界,紧接着Goleman等(2001)正式提出了“教练型领导”这一概念。目前,学者们已经从不同角度出发对教练型领导进行了界定。例如,Beattie(2002)认为教练型领导是提升下属学习、工作能力与绩效的一系列实践过程。Hagen(2012)认为教练型领导是通过提升下属学习与绩效而使下属和组织双方都获得收益的管理实践。Kim(2014)则强调教练型领导的一对一互动、沟通、反馈、分享与协作等有效要素。与概念的界定类似,教练型领导的结构划分和维度测量同样有很大的差异性与模糊性。Ellinger(1997)最早对教练型领导展开了实证探索,将教练型领导的结构划分为授权和促进2个维度,并于2003年开发出了当前适用范围最广的8题项量表(the coaching behaviors inventory),后续的教练型领导结构与测量大多基于Ellinger(2003)的研究。此外,McLean等(2005)开发了5维度教练技术测量模型(measurement model of coaching skills),具体包含开放式沟通、团队方法、重视人、接受不确定性和促进发展5个维度,有20个题项,并在Park等(2008)的研究中得到了进一步验证。Anderson(2013)以及Cardoso等人(2014)也开发了教练型领导行为量表。在现有研究中,教练型领导概念的界定与测量尽管尚未统一,但都包含了上下级间的互动、鼓励与启发等要素,教练型领导也因此具备了一些固有的特点:(1)注重“以人为本”。教练型领导关心下属,满足下属需求。(2)重视鼓励和支持。教练型领导有较高的指挥性和支持性行为,这是其区别于其他领导方式最核心的特点。(3)平等互动。在正式和非正式的交流互动中,教练型领导与下属是以平等的地位进行沟通的。(4)科学决策。在做决策之前,教练型领导以客观事实、理智分析为基础,广泛征求下属意见。(5)双向沟通。教练型领导和下属采取双向交流的沟通方式,双方都可以从中获得大量反馈。(6)协助型管理思维。与传统领导“你为我工作”的思维方式相比,教练型领导的思维方式是“我怎样来帮你”。除此之外,在教练型领导的积极作用方面理论界形成了一致观点。具体地,在个体层面,教练型领导的效能主要集中在员工的心理品质和工作态度方面:教练型领导会积极影响下属的自我效能感,激发下属的潜能,增强下属的工作满意度和职业发展信心(Pousa和Mathieu,2015)。在团队层面,教练型领导的效能主要集中在团队绩效方面:教练型领导通过正向影响团队的士气(林屏和,2010)和行为整合(Edmondson,1999)等方面来提升团队绩效(Buljac-Samardzic和van Woerkom,2015)。虽然这些理论成果为我们提供了多种理论视角、方法与思路,但是到目前为止,专门探索教练型领导的文献仍然十分有限且缺少系统性,教练型领导研究方兴未艾。在我国,尽管已有学者开始将注意力投注到这一领域(王雁飞等,2016),但关于教练型领导的探讨还远不够充分,例如,测量教练型领导的工具聚焦于个体层面,鲜少关注团队层面;测量对象大部分来自于下属,而没有包括领导者本身的自评等。至于实证研究,关于教练型领导的文献更是匮乏,导致我们对“中国组织中教练型领导的含义与结构是怎样的”“教练型领导在中国情境中如何发挥有效性”“教练型领导影响下属乃至团队的态度及行为等方面结果变量的过程机理是什么样的”等问题还知之甚少。因此,学者们有必要对教练型领导进行进一步的研究与完善。

一直以来,领导与创造力都是组织行为领域关注的热点,理论界也涌现了大量文献来探索不同领导方式对创造力的作用机制,如变革型领导(蔡亚华等,2013)、共享型领导(韩宏稳和杨世信,2016)、服务型领导(赵红丹和彭正龙,2013)等。这一现象折射出了当代企业对创造力的渴求,也认可了领导者在提升创造力过程中的重要影响。尽管目前对领导与创造力的研究取得了较大的进步,但是从现有的研究当中还是可以发现,该领域的研究仍存在很多不足,如缺乏新兴领导风格对创造力影响的研究,不清楚新兴领导方式如何作用于创造力以及其作用方式是否只是简单的直线型等。因此,领导与创造力研究应该得到更多关注与提升。

作为一种新型领导风格,教练型领导日渐引起学术界的注意,但是当前对教练型领导的探索基本处在理论研究的初级阶段,实证研究仍然十分匮乏。尽管以往的创造力研究强调了领导在团队创造力提升过程中的重要作用(蔡亚华等,2013;赵红丹和彭正龙,2013;韩宏稳和杨世信,2016),但目前来看还没有专门的研究探索和论证教练型领导对团队创造力的影响。教练型领导的专业技术与职能,为下属学习能力的提升提供了良好的情境,也为下属创造性地展开工作提供了便利。相关研究也证实了教练型领导行为会通过增强团队的心理安全感和承诺等来促进团队学习。以上这些因素都有利于促进团队创造力的提升,因此,探索教练型领导对团队创造力的影响机制,有利于填补现有研究的空白,填充与拓展教练型领导的结果变量;同时,也有助于深化人们对教练型领导效能的认识与理解,打开领导与创造力研究的新思路。

(二)教练型领导与团队创造力

团队创造力研究起源于20世纪70年代提高企业绩效的实际需要。随后,Amabile(1983)提出,团队创造力是个体、团队及情境三个层面因素交互影响、共同作用的结果。其中个体层面的因素包括个人的性格和认知风格(Shalley等,2004),个人所具备的知识、创造技能(Sternberg,1988)等;团队层面的因素包括团队特征、团队构成、团队领导等(Amabile,1983);情境层面的因素包括远景目标、团队信任(Khodyakov,2007)、团队凝聚力(Taggar,2002)等。从中可以看出,领导是促进团队创造力产生的重要因素之一(Amabile,1983)。因此,作为一种新型领导方式的教练型领导也可能是团队创造力产生的重要前因。

教练型领导近年来得到理论界与实践界越来越多的重视(王雁飞等,2016),成为当代企业管理和新经济背景下获得、提升下属能力的重要手段和新颖途径。与传统领导风格显著不同的是,教练型领导强调“授人以鱼,不如授之以渔”,注重启发(Sarin和McDermott,2003),其管理方式具有很强的柔性化特点,具体包括指导、支持、参与和奖惩四种形式(徐莉,2008)。而教练型领导对团队创造力的影响也正是通过这四种形式发挥的。

具体地,教练型领导为下属(员工/团队)提供充足的指导与支持,注重在交流互动的过程中启迪下属(员工/团队),追求下属(员工/团队)心智模式的完善和能力的提升。这些因素都对提升团队创造力有着重要影响:(1)指导行为。教练型领导的指导并非传统的权威性命令,而是一种柔性化的引导。例如,通过厘清目标和现实、发掘任务价值来激发团队创造力(许小东,2012);指导团队成员之间的协作,使他们愿意进行知识、经验的交流与沟通,从而对资源进行整合,产生创造性成果(Amabile,1983);为团队提供行动反馈,及时指正创造过程中的偏差,使团队有效把握创造活动的方向,降低创造风险(Taggar,2002)。(2)支持行为。一方面,教练型领导与下属一对一的互动能够及时为团队成员提供资源等各方面的支持,充分挖掘团队潜力,增强团队处理问题的能力;另一方面,区别于传统高权力距离的上下级关系,教练型领导强调平等的上下级关系(王雁飞等,2016),有助于形成团队信任氛围,使团队成员可以放心提出新奇实用的观点,并积极施行(Hagen,2012)。(3)参与行为。教练型领导注重授权(Ellinger等,2003),鼓励下属亲自参与创造活动,不但能够激发他们的创造灵感,还能缓解创造过程中的人际冲突或任务冲突,保证团队创造力的有效发展。(4)奖惩行为。教练型领导并不把物质奖励作为重点激励方式,而是更看重鼓舞性与赞许性的鼓励,擅长采取多样化的方式肯定、认可团队的能力,激发团队创造效能与动力(Amabile,1983)。

同时,根据社会学习理论,个体会通过直接或间接的观察来展开学习,观察对象通常是在生活或工作中具有一定才能的榜样,比如领导者(Bandura,1973)。因此,团队会在教练型领导追求卓越与创新的榜样效应下,积极进行创造性活动。基于以上分析,本文提出第一个假设:

H1:教练型领导对团队创造力有显著正向影响。

(三)双元学习的中介作用

双元学习这一概念由March(1991)最先提出,包括探索式学习和利用式学习两种方式。探索式学习包括尝试、搜索、承担风险、创新等,特征是搜索与获取新知识;利用式学习包括精炼、效能、实践等,特征是应用和开拓现有知识,该定义已得到学者的普遍认可。同时,March还指出,由于资源有限、所依赖的组织惯例及增强路径不同等原因,探索式学习和利用式学习不能实现兼容。但随着实践的发展,越来越多的学者认为通过灵活设置组织结构、高管团队行为整合及柔性化管理等方法(Prieto-Pastor和Martin-Perez,2015)可以实现探索式学习与利用式学习高水平的交互兼容,理论界的研究方向与重点也从探索式学习和利用式学习关系的互不兼容向相互促进转变(Wang和Rafiq,2014)。特别是近年来,二者交互促进的维度得到了广大学者与企业越来越多的关注:在团队中,一方面,团队搜索新知识的能力依附于原先积累的知识与经验,故利用式学习能够促进探索式学习;另一方面,通过探索式学习获得的新知识与新想法,能够为利用式学习的展开累积素材(朱朝晖,2008),故探索式学习也能够促进利用式学习。探索式学习和利用式学习存在积极的交互作用,二者相辅相成共同对结果变量产生影响(高媛等,2012)。

已有研究表明,教练型领导与团队学习(Edmondson,1999)显著正向相关。那么,可以推断双元学习作为团队学习的基本方式也会受到教练型领导的影响。根据社会学习理论,个体/群体会从环境中寻求资源来实现学习,环境因素既有角色的榜样作用,也有团队环境的支持作用(Bandura,1973)。就教练型领导和双元学习之间的关系而言,教练型领导可以为团队同时提供角色榜样和良好环境,促进团队双元学习的展开。

具体地,首先,教练型领导坚持以人为本,强调团队潜力的激发,注重提高团队认知的灵敏性和洞察的敏锐性,这样一来在促进新知识和新技术探索(孙立樵,2009)的同时,也会使团队深入了解任务的内容与意义,增强利用式学习的有效性;其次,教练型领导致力于信任的培育(Hagen,2012),有助于增进团队成员之间的紧密联系与交流共享,这一方面能够降低团队搜索新知识与新技术的成本,另一方面能够提高团队知识整合和吸收的效率,扩大利用式学习的广度与深度(Atuahene-Gima和Murray,2007);再者,教练型领导“干中学”(孙立樵,2009)的管理理念不但能够使团队成员在工作中提高逻辑思维能力去发掘和精炼现有知识(刘新梅等,2013),而且能够增进他们的经验和能力去应对探索新知识与新技术道路上的挑战;最后,教练型领导在团队进行双元学习时提供实时反馈,及时发现偏差,能够减轻探索式学习与利用式学习之间的资源抢夺,防止过度投入某一学习活动,保证两者的高水平交互(刘新梅等,2013)。

团队学习是创造力形成的重要内驱力,这是因为团队创造力的形成既离不开知识的多样化,也依赖于对知识的准确理解(许小东,2012)。而双元学习的两个维度——探索式学习带来知识的多样化,利用式学习带来知识的深刻化,恰好能够满足团队创造力的要求(刘新梅等,2013)。因此,我们推断双元学习能够提升团队创造力。

探索式学习获取的新知识与新技能,能够充实团队知识资源的类别(许小东,2012),为团队创造力奠定稳固的根基;利用式学习能够扩大认知的广度与深度,增加团队创造的可能性(Amabile,1983)。二者分别对团队创造力有积极作用,而其交互作用对团队创造力的影响更为显著(Burgelman和Grove,2007)。这是因为,利用式学习对旧知识的整合与探索式学习对新知识的获取使得不同知识面汇聚、交叉和扩大,能够拓宽团队创造的范围(Khodyakov,2007);同时,探索式与利用式学习的交互能够积累更为丰富的知识与经验,使团队能够更敏锐地辨别环境变化,准确把握创造性活动的方向(Zahra和George,2002);此外,通过利用式与探索式学习,团队对原有知识的消化能力与对新知识的吸收效率均得到大幅度提升,能够加快团队创造进程;还有,探索式和利用式学习的交互作用,有利于团队探索与整合能力的同时提高,能够增强新构想的原创力(Burgelman和Grove,2007)。因此,利用式学习和探索式学习的交互作用即双元学习能够对团队创造力产生更强的作用。

综上可以看出,双元学习在教练型领导与团队创造力之间起着中介作用,而社会学习理论可以很好地对其进行解释。该理论认为,团队成员在教练型领导的榜样示范下,积极投入到获得创造性知识和技能的双元学习(探索式学习与利用式学习)中,进而推动团队创造力的形成与发展(Bandura,1973)。基于以上分析,本文提出第二个假设:

H2:双元学习在教练型领导与团队创造力之间起中介作用。

(四)团队学习目标导向的调节作用

除了探讨上述直接效应和中介效应,本文还引入了一个重要的情境变量——团队学习目标导向,讨论其调节作用。Vandewalle(1997)将目标导向引入团队层面,认为团队学习目标导向是团队对学习目标重要性的共同认识,对团队共同处理问题的方式有重要影响。高团队学习目标导向的团队,把新知识、新技能的获得当作首要目的,这能够充分激发团队求知的动力,推动团队对问题的发现和解决(Gong等,2013)。Baker和Sinkula(2009)认为,团队学习目标导向需要具备三个关键要素:学习承诺(commitment to learning)、共享愿景(shared vision)和开放的心态(open-mindedness)。

研究表明,当团队目标出现变动后,原来团队中的领导者对团队在学习时所发挥的作用或被加强,或被减弱,甚至完全反转(Sarin和McDermott,2003)。因此,本文认为团队学习目标导向是教练型领导影响双元学习过程中的一个重要边界,即高团队学习目标导向会增强教练型领导对双元学习作用的效能,是二者之间的重要调节变量。高团队学习目标导向,往往意味着高学习承诺、高共同愿景以及高开放性思维,在这种情况下,团队凝聚力和合作意愿加强,成员能敏锐地感知到教练型领导对学习活动的指导与支持,其整合已有知识并探索新知识(Baker和Sinkula,2009)的意愿会增强,从而实现探索式学习与利用式学习的交互作用。此外,高学习目标导向的团队注重反馈意见,可以及时从教练型领导提供的反馈中汲取经验教训,纠正探索和利用的不平衡,保证双元学习的有效进行(朱秀梅等,2014)。相反,低目标导向的团队缺少清晰的集体目标,容易感到疑惑,认为一切可以扭转逆境的学习都是没用的,团队成员之间缺少交流与分享。在这种情况下,无论教练型领导水平高低,团队发掘现有知识与探索新技术的学习动力都将明显不足。基于以上分析,本文提出第三个假设:

H3:团队学习目标导向对教练型领导与双元学习之间的关系有显著调节作用,相对于学习目标导向水平低的团队,在学习目标导向水平高的团队中,教练型领导对双元学习的影响更强。

进一步地,社会学习理论认为,行为、环境与个体的认知之间存在交互作用,个体行为不但会受到外部因素的影响,还会受到内部因素的调节(Bandura,1973)。据此,本文认为教练型领导通过双元学习影响团队创造力的中介关系对不同学习目标导向的团队而言是不同的。当团队学习目标导向水平高时,成员有很强的学习意识,能够充分参与团队学习活动,此时,团队成员在感受到教练型领导对团队的信赖、激励以及授予的学习资源(Edmondson,1999)后,其学习承诺及学习能力会增强,会更乐意投入团队的创造性活动。主要原因是此时的成员受内部(双元学习有效实现鼓励回报)、外部(团队教练型领导鼓励创造)双重动力的驱动,更愿意发掘现有知识和探索新知识(Burgelman和Grove,2007),在这种情况下,教练型领导通过双元学习会带来更强的团队创造力。与之相反,低团队学习目标导向,意味着低学习承诺、低开放性思维和低共享愿景,团队不再把学习当作首要目标和评判团队成功与否的重要准则(Alexander和Van Knippenber,2014)。在此情况下,团队成员的学习意愿被淡化,即使团队领导有效地履行了教练职能,团队成员利用现有知识和探索新技术的积极性也难以得到提升,主动参与创造的行为也会受到很大限制。基于以上分析,本文提出第四个假设:

H4:团队学习目标导向显著调节教练型领导通过双元学习影响团队创造力的中介作用,相对于团队目标导向水平低的团队,在团队目标导向水平高的团队中,教练型领导通过双元学习影响团队创造力的中介效应更强。

综上,本文的理论模型如图1所示。

|

| 图 1 理论模型 |

(一)样本和程序

本文的研究数据来自上海一家国有建筑企业内部的项目团队,选择这一调研对象的原因在于建筑企业的项目团队面临一系列高创造性和复杂性的专业技术工作,亟需团队领导的指导与启发,以及团队领导与团队成员之间的沟通,即具备领导者实施教练实践活动的可能组织情景。更重要的是建筑企业业务的开展基于大量基础的产品加工制造知识,以及供应商和客户等利益相关者的交互学习,这些知识的掌握既需要整合现有知识的利用式学习,又需要不断探索新思路与新方法的探索式学习,能够同时满足同化和转化能力的高技术要求,因此在建筑企业存在明显的双元学习活动。具体调研对象是该企业项目团队的领导及其下属。

在获得企业人力资源管理部门的支持之后,我们发放了调研问卷。为了避免共同方法偏差(common method bias),我们采用了团队领导—团队成员配对的方法来收集调研数据。具体来说:第一,按照人力资源管理部门提供的项目团队及其成员名单,我们随机筛选了参加调研活动的102名团队领导及其对应的318名成员,同时根据团队所属关系对团队领导问卷和团队成员问卷分别进行了编码;第二,问卷填答之前,我们向被调研者阐明了本次研究的目的与程序,并明确表达了调研活动的匿名性,而且保证所收集的相关数据仅用于科学研究,不会对参与者和企业集团形成任何有害影响;第三,发放团队成员问卷,由团队成员评价其所在团队的教练型领导和双元学习,完成之后直接交给现场的调研人员并密封;第四,发放团队领导问卷,由团队领导评价团队创造力和团队学习目标导向,填写完毕后直接交给现场的调研人员并密封;第五,研究人员检查、筛选、录入和分析配对的问卷。

调研活动从2016年12月28日开始,到2017年1月29日结束,持续了两个月。在该公司人力资源管理部门的帮助下,我们发放了102份团队领导问卷及对应的318份团队成员问卷,分别收回有效问卷81份和216份,有效回收率分别为79%和68%,并最终得到有效的团队领导—团队成员配对数据73份。在配对后的有效样本中,领导的人口统计特征为:以男性居多(占62.6%),年龄以33—46岁居多(占44.7%);团队成员的人口统计特征为:男性占60.3%,年龄在33—46岁的占41.3%,学历以大学本科居多(占77.3%),平均工作年限为3.23年。

(二)测量工具

本研究选择团队领导—团队成员配对方式对数据进行实证分析,并设计了两种问卷,即团队领导问卷和团队成员问卷。团队成员填写的问卷用来评价教练型领导和双元学习;团队领导填写的问卷用来评价团队创造力和团队学习目标导向。两种问卷都采用5点Likert式量表测量,1表示“完全不符合”,5表示“完全符合”。

(1)教练型领导。教练型领导的测量采用的是Ellinger等(2003)所开发的8条目量表。此量表在教练型领导的实证测量中得到了广泛的应用(Kim,2014;王雁飞等,2016),显示了很高的信效度,具体条目如“您的领导会给您设立目标,并及时与您进行沟通以说明目标的重要性”,信度系数Cronbach’s α值为0.879。

(2)双元学习。根据刘新梅等(2013)的研究,探索式学习(测量条目如“我密切注意新技术的外部来源”)和利用式学习(测量条目如“我常常思考怎样更好地利用技术”)均由4个题项进行测量,信度系数Cronbach’s α值分别为0.865和0.778。借鉴刘新梅等(2013)的操作方式,用探索式学习和利用式学习的乘积项来表示双元学习,并在相乘之前进行中心化处理以消除多重共线性的潜在影响。

(3)团队创造力。采用Chen和Change(2005)的4题项量表,具体条目如“这是一个富有创意的团队”,信度系数Cronbach’s α值为0.763。

(4)团队学习目标导向。采用Gong等(2013)的5题项量表,具体条目如“团队成员经常寻找学习新技能和新知识的机会”,信度系数Cronbach’s α值为0.845。

(5)控制变量。由于影响团队创造力的因素可能涵盖人口统计学变量(Bernerth和Aguinis,2016),以往研究也表明团队领导的性别、学历和工作年限会对团队创造力水平的高低产生一定程度的影响(蔡亚华等,2013;韩宏稳和杨世信,2016)。为了排除这些变量对研究结果的影响,我们在实证模型中控制了团队领导的性别、学历和工作年限等变量。其中,对性别进行虚拟变量处理,男性为0,女性为1;学历分为4个等级:0代表“高中及以下”,1代表“大学专科”,2代表“大学本科”,3代表“研究生”;工作年限分为5个等级:0代表“1年以下”,1代表“1—3年”,2代表“3—5年”,3代表“5—10年”,4代表“10年以上”。

四、数据分析结果(一)变量区分效度的验证性因子分析

为了避免出现变量之间的区分效度较低而影响后续研究结果的问题,本研究采用AMOS 19.0进行验证性因子分析。

第一,团队成员问卷包含2个变量:教练型领导和双元学习。由于本研究不在维度层次上对教练型领导展开细致的探讨,其8个测量问项被分成3个显示条目(indicators)。双元学习则根据其2个维度的得分,将8个测量问项划分成2个显示条目。结果显示,3因子模型比其他嵌套模型的拟合效果都要好(3因子模型:χ2/df=2.345,RMSEA=0.077,CFI=0.973,TLI=0.959,NFI=0.953;2因子模型:χ2/df=7.785,RMSEA=0.172,CFI=0.867,TLI=0.792,NFI=0.852;1因子模型:χ2/df=11.293,RMSEA=0.212,CFI=0.816,TLI=0.068 4,NFI=0.804)。这说明,团队成员问卷中的变量之间具备良好的区分效度。第二,团队领导问卷包含2个变量:团队创造力和团队学习目标导向。同样,本研究将只有一个因子的变量——团队创造力的4个测量题项和团队学习目标导向的5个测量题项根据得分分别随机分成3个显示条目。结果显示,2因子模型的数据拟合效果(χ2/df=1.778,RMSEA=0.058,CFI=0.993,TLI=0.983,NFI=0.985)明显优于1因子模型(χ2/df=19.082,RMSEA=0.281,CFI=0.817,TLI=0.609,NFI=0.811)。这说明,团队领导问卷中的变量之间具备良好的区分效度。

(二)聚合分析

本研究中,由于教练型领导、双元学习等变量由多个团队成员评价,所以在变量操作上,需要将团队成员数据聚合到一起,使之成为团队层次的变量。具体地,本研究在聚合过程中选择组内一致度Rwg(j)、组内相关ICC(1)与组内相关ICC(2)三个常用的指标检验数据聚合分析的合适性。数据满足“可聚合”的基本要求是:Rwg(j)大于0.7,ICC(1)大于0.12,ICC(2)大于0.50。结果显示,教练型领导[Rwg(j)=0.78,ICC(1)=0.26,ICC(2)=0.53]、探索式学习[Rwg(j)=0.75,ICC(1)=0.25,ICC(2)=0.52]、利用式学习[Rwg(j)=0.71,ICC(1)=0.24,ICC(2)=0.51]的指标均符合要求,F值也通过了显著度检验,数据聚合性良好,符合数据聚合要求。

(三)描述性统计分析与相关分析

表1给出了各变量的相关系数,根据以上数据可以初步做出如下分析:(1)教练型领导与双元学习(r=0.560,p<0.01)、团队学习目标导向(r=0.541,p<0.01)、团队创造力(r=0.557,p<0.01)均存在显著的正相关关系;(2)双元学习与团队学习目标导向(r=0.630,p<0.01)、团队创造力(r=0.620,p<0.01)均存在显著的正相关关系;(3)团队学习目标导向与团队创造力(r=0.440,p<0.01)存在显著的正相关关系。

| 变 量 | 均 值 | 标准差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1. 领导性别 | 1.607 | 0.296 | 1 | |||||

| 2. 领导学历 | 2.813 | 0.521 | 0.243* | 1 | ||||

| 3. 领导工作年限 | 1.843 | 0.804 | –0.275* | –0.474** | 1 | |||

| 4. 教练型领导 | 2.186 | 0.380 | 0.180 | 0.130 | –0.253* | 1 | ||

| 5. 双元学习 | 5.464 | 1.951 | –0.018 | –0.027 | –0.255* | 0.560** | 1 | |

| 6. 团队学习目标导向 | 2.151 | 0.399 | –0.027 | –0.020 | –0.187 | 0.541** | 0.630** | 1 |

| 7. 团队创造力 | 2.534 | 0.355 | 0.231* | 0.003 | –0.203+ | 0.557** | 0.620** | 0.440** |

| 注:**代表p<0.01,*代表p<0.05,+代表p<0.10。 | ||||||||

(四)假设检验

1. 直接作用

表2给出了教练型领导对团队创造力影响机制的层级回归结果。由表2可知,在控制了团队成员的性别、学历和工作经验后,教练型领导对团队创造力(模型2,β=0.524,p<0.01)具有显著的正向影响。因此,假设1得到了数据的支持。

| 变 量 | TC为因变量 | AL为因变量 | |||||

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | ||

| 控制变量 | |||||||

| 领导性别 | 0.208 | 0.145 | 0.211* | –0.140 | –0.083 | –0.051 | |

| 领导学历 | –0.150 | –0.148 | –0.063 | –0.177 | –0.124 | –0.173+ | |

| 领导工作年限 | –0.217 | –0.101 | 0.013 | –0.239* | –0.178+ | –0.218* | |

| 自变量 | |||||||

| CL | 0.524** | 0.262* | 0.548** | 0.320 ** | 0.274** | ||

| 中介变量 | |||||||

| AL | 0.478** | ||||||

| 调节变量 | |||||||

| LGO | 0.419** | 0.472** | |||||

| CL×LGO | 0.259** | ||||||

| R2 | 0.092 | 0.345 | 0.488 | 0.375 | 0.493 | 0.555 | |

| ΔR2 | 0.052+ | 0.254** | 0.143** | 0.375** | 0.118** | 0.062** | |

| F | 2.320+ | 8.971** | 12.792** | 10.221** | 13.043** | 13.716 ** | |

| 注:CL表示教练型领导;AL表示双元学习;LGO表示团队学习目标导向;TC表示团队创造力;**代表p<0.01,*代表p<0.05,+代表p<0.10。 | |||||||

2. 中介作用

本研究根据Baron和Kenny(1986)建议的方法,检验双元学习在教练型领导与团队创造力之间所起的中介作用。由表2层级回归的分析结果可知,教练型领导与双元学习显著正相关(模型4,β=0.548,p<0.01);教练型领导与团队创造力(模型2,β=0.524,p<0.01)显著正相关;双元学习与团队创造力(模型3,β=0.478,p<0.01)显著正相关。同时,在加入中介变量双元学习后,教练型领导对团队创造力(模型3,β=0.262,p<0.05)的影响系数和显著性均变小,起到部分中介作用。SOBEL检验的结果进一步支持了这一结论,教练型领导通过双元学习影响团队创造力的间接效应为0.262(SE=0.078,Z=3.365,p=0.001),说明双元学习中介了教练型领导与团队创造力的关系。综合以上,假设2得到了数据的支持。

3. 调节作用

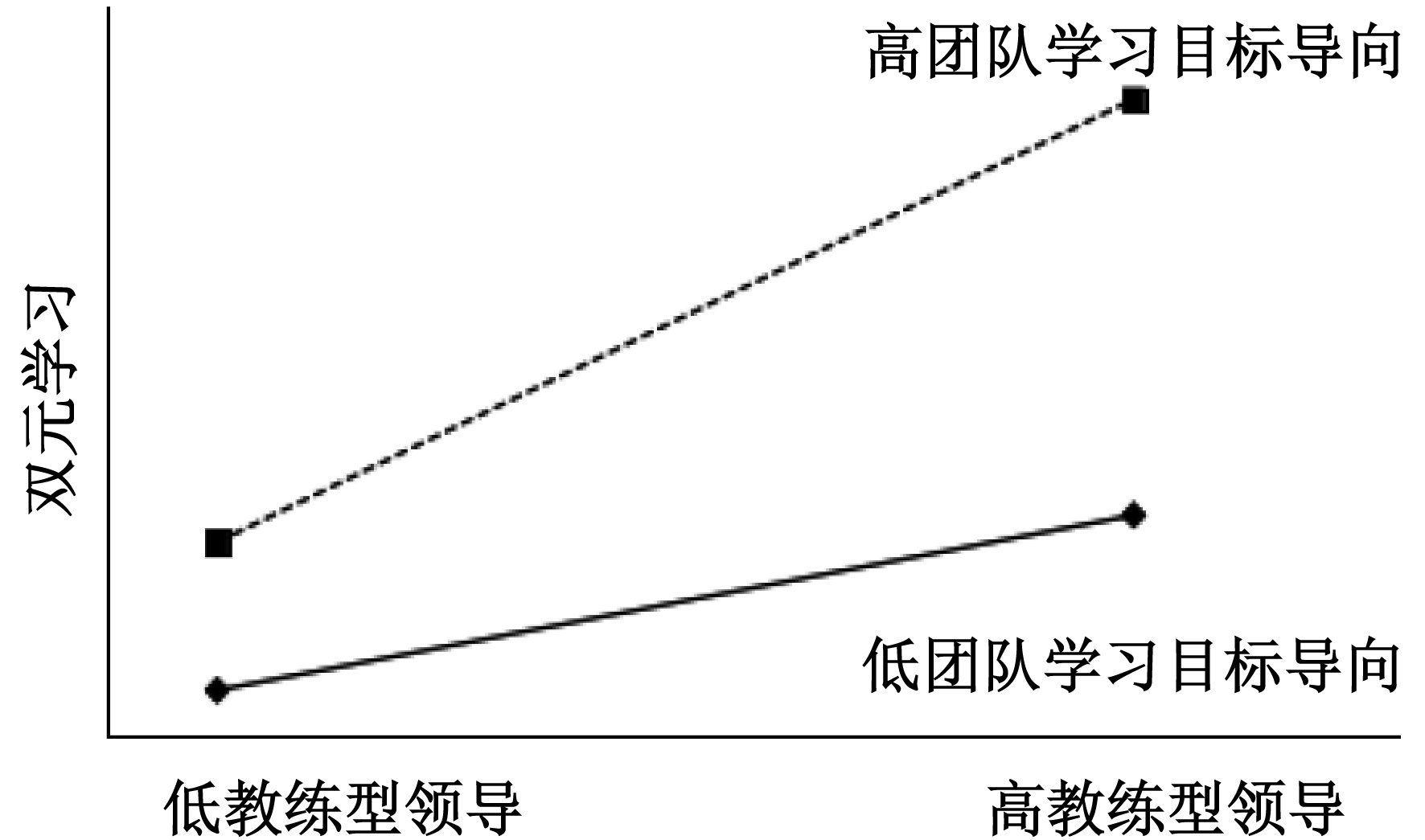

本文采用SPSS19.0层次回归分析和条件性间接效应检验来检验团队学习目标导向的调节作用,由于需要验证调节变量与自变量的交互作用,为减小回归方程中变量间的多重共线性,本研究在分析之前对所有变量进行了中心化处理。分析结果见表2。对于教练型领导与双元学习之间的显著正相关关系,团队学习目标导向起到了显著的正向调节作用(模型6,β=0.259,p<0.01)。为了更清晰地判断调节效果,本研究绘制了调节效应图(参见图2)。具体是根据团队学习目标导向的均值加减一个标准差将团队样本分为高与低两组:在高水平团队学习目标导向下,教练型领导与双元学习之间是显著的正相关关系(β=0.852,p<0.01);但在低水平团队学习目标导向下,教练型领导与双元学习之间无显著关系(β=0.210,n.s.)。这说明团队学习目标导向强化了教练型领导对双元学习的积极影响。因此,假设3得到了数据的支持。

|

| 图 2 团队学习目标导向对教练型领导和双元学习之间关系的调节作用 |

进一步地,本文采用Edwards和Lambert(2007)提出的总效应调节模型来检验假设4。首先,以团队创造力为结果变量构建如下两个回归方程:

方程1:AL=a05+aX5CL+aZ5LGO+aXZ5CLLGO+eM5

方程2:TC==b020+bX20CL+bM20AL+bZ20LGO+bXZ20CLLGO+bMZ20ALLGO+eY20

其中:CL表示教练型领导;AL表示双元学习;LGO表示团队学习目标导向;TC表示团队创造力;CLLGO表示教练型领导与团队学习目标导向的乘积项;ALLGO表示双元学习与团队学习目标导向的乘积项。

其次,应用SPSS之中的多元线性回归方法分别计算方程1和2的回归系数作为参数估计值,见表3。

| a05 | aX5 | aZ5 | aXZ5 | R2 | b020 | bX20 | bM20 | bZ20 | bXZ20 | bMZ20 | R2 |

| –0.113 | 0.274** | 0.472** | 0.211** | 0.555 | 0.009 | 0.267* | 0.472** | –0.019 | –0.103 | 0.074 | 0.493 |

| 注:a05、aX5、aZ5、aXZ5是方程1的非标准化回归系数;b020、bX20、bM20、bZ20、bXZ20、bMZ20是方程2的非标准化回归系数;**代表p<0.01,*代表p<0.05,+代表p<0.10。 | |||||||||||

然后,将这些参数估计值分别代入回归方程并运用拔靴法(bootstrap)采取有放回的抽样方式从原始样本中抽取1 000组随机样本用于后续计算。

最后,将上述参数估计值及1 000组拔靴样本导入Edwards和Lambert(2007)所提供的EXCEL文件,计算出不同情况下(即第一阶段、第二阶段、直接效应、间接效应和总效应)的影响系数、差异及显著性(参见表4)。由表4可知,相较于低水平团队学习目标导向(0.063,n.s.),在高水平团队学习目标导向之下,在第一阶段教练型领导对双元学习的正向影响较强(0.485,p<0.01)且二者差异显著(0.422,p<0.05);同时,在高水平团队学习目标导向之下,教练型领导通过双元学习影响团队创造力的间接效应也更强(0.265,p<0.01)且差异显著(0.240,p<0.05)。以上说明团队学习目标导向确实调节着教练型领导通过双元学习影响团队创造力的间接效应,假设4得到数据支持。

| 调节变量 | 阶 段 | 效 应 | ||||

| 第一阶段 | 第二阶段 | 直接效应 | 间接效应 | 总效应 | ||

| 低水平团队学习目标导向(mean–1sd) | 0.063 | 0.398 | 0.370 | 0.025 | 0.395* | |

| 高水平团队学习目标导向(mean+1sd) | 0.485** | 0.546** | 0.164 | 0.265** | 0.429** | |

| 差异 | 0.422* | 0.148 | –0.206 | 0.240* | 0.034 | |

| 注:差异的系数由高组系数减去低组系数得到,显著性由拔靴法计算得到;**代表p<0.01,*代表p<0.05,+代表p<0.10。 | ||||||

本文旨在探讨中国组织情境下教练型领导影响团队创造力的作用机制,并从社会学习理论视角揭示双元学习和团队学习目标导向在上述关系中的中介与调节作用。本研究基于73份上下级有效配对样本对研究假设进行了验证,得到如下结论:教练型领导与团队创造力显著正相关;双元学习部分中介教练型领导与团队创造力的关系;此外,团队学习目标导向不仅显著调节着教练型领导对双元学习的影响,还显著调节着教练型领导通过双元学习影响团队创造力的中介作用,即团队的学习目标导向水平越高,教练型领导通过双元学习影响团队创造力的中介效应越强。

(一)理论意义

本文基于社会学习理论,从团队层面出发,实证探究了双元学习在教练型领导与团队创造力之间的中介效应,并将团队学习目标导向纳入其中,探讨团队学习目标导向对上述关系的调节作用。本文的理论意义体现在以下几个方面:

首先,虽然教练型领导对团队效能的积极影响已得到研究者认可,但相关研究聚焦于几个有限的结果变量,如团队绩效(Buljac-Samardzic和van Woerkom,2015)、团队安全感和团队承诺(Edmondson,1999)等,涉及过程机制的研究更是不多,本文的理论贡献也正在于此。我们基于社会学习理论探讨了教练型领导影响团队创造力的作用以及如何产生影响。研究结果与Hagen(2012)、王雁飞等(2016)的结论保持一致,揭示了教练型领导是团队效能的一个重要前因变量,至少在本研究中证实了中国组织中的教练型领导会对团队创造力产生显著提升作用。这一影响机理的首次发现,拓展了教练型领导的跨文化适用范围探索,丰富了领导力影响团队创造力相关文献,也加深了我们对教练型领导促进团队创造力这一主题的认识与理解。

其次,发现双元学习在教练型领导影响团队创造力的过程中扮演着中介角色。在双元学习的前因变量方面,虽有研究已认识到一些变量对双元学习的影响,如领导行为(陈建勋,2011)、智力资本结构(Kang和Snell,2009)等,但相关研究才刚刚起步,特别是对近些年才新兴起的教练型领导风格对双元学习影响的研究极为少见。于是,本文把双元学习作为教练型领导与团队创造力关系的中介变量,拓展了双元学习前因变量研究。另外,在双元学习的结果变量方面,双元学习正向影响团队创造力,这与韵江等(2015)的结论并不一致。原因可能有:一是教练型管理者的启发性领导方式。本研究把教练型领导作为双元学习的前因变量,领导者运用专业的教练技巧与职能,可以有效抑制探索式学习和利用式学习间的资源抢夺,使团队能够同时追求两种学习方式的高水平交互,由此提高创造力。具体来讲,通过学习资源的合理分配减小资源刚性对探索式学习的束缚,通过柔性启发式的协调减小运作刚性对利用式学习的约束,进而保障双元学习对团队创造力的积极作用。二是选择的样本问题。本研究所调研的企业仅局限于上海地区,存在地域限制,调查问卷数量略少,因此结果也可能会有一定程度的差别。此外,本文将重点放在两种学习方式的交互作用即双元学习而不是两种学习方式的分开上,并运用实证研究方法探索了双元学习对团队创造力的影响机制,从而提高了双元学习的普适性,丰富了团队创造力理论。

最后,聚焦于学习目标导向。我们深入探索了团队学习目标导向如何影响教练型领导和团队创造力之间的关系。学习目标导向是工作场合一项重要的认知存在,不但可以解释个体的学习意愿与行为,而且可以预测整个团队的学习倾向与效能,对于探讨团队学习及团队创造力提升具有较为重要的价值(Gong等,2013;Alexander和Van Knippenberg,2014)。然而这一研究主题并未得到学者们的充分重视,有关的理论成果也不够充足,以往文献多聚焦于个体学习导向中介与后果的探究(Hirst等,2009)。与这些研究文献不同的是,我们的研究从团队层面出发,分析了团队学习目标导向在教练型领导与团队创造力之间的调节效应,拓展了学习目标导向的研究层面,有助于深入了解团队学习目标导向和推动团队理论研究的发展。我们发现,团队学习目标导向对教练型领导与团队创造力的关系具有显著的正向调节作用。具体来说,对于高学习目标导向的团队而言,双元学习在教练型领导与团队创造力关系中的中介作用显著;对于低学习目标导向的团队而言,双元学习在教练型领导与团队创造力关系中的中介作用不显著。这是因为与低学习目标导向相比,高学习目标导向意味着高学习承诺、高开放性思维和高共享愿景,它能够增强团队成员感知到的教练型领导明晰团队目标、加强团队沟通和协作的效能,进而推动团队中的双元学习及创造力的发展。这一研究结论的得出有助于更加准确、全面地揭示教练型领导对团队创造力的作用过程。

(二)实践启示

本文的实践启示体现在:首先,教练型领导对团队创造力的提升具有重要作用。因此,要在团队中努力打造教练型领导,培养并提高领导的教练技能和管理素养。除此之外,领导者本身也要接纳和学习相应的教练式技巧和管理方式,如开放式沟通、团队方法、接受不确定性、重视下属和促进员工发展等,鼓励和指引下属,营造和谐的环境氛围,促进团队创造力提升。其次,教练型领导能够积极作用于双元学习。教练型领导应该通过模范带头作用,运用面试、倾听、提问、赞扬和挑战等专业教练技巧营造学习氛围,激发下属学习的主动性,协调好探索式学习与利用式学习之间的关系,维持二者高水平的交互。再者,团队创造力是团队学习的结果。为了提升团队创造力,团队成员需要统筹探索式学习与利用式学习,在充分运用现有知识的基础之上,不断试验与创新。最后,高学习目标导向是团队快速适应环境,不断提高学习能力与团队创造力的不竭动力。因此,建立学习目标导向显得十分必要,例如,团队可以通过设置具体的学习目标、建立鼓励学习的规范准则等具体措施来推动学习目标导向的发展。

(三)局限性及未来研究方向

本文探讨了教练型领导对团队创造力的影响机制,拓展了团队创造力的理论基础,同时也为经济新常态背景下企业的创新提供了一些启迪。但本研究尚存不足,需要以后的研究加以完善和补充。

第一,横截面设计使得变量的因果检验有一定局限性。受到时间、成本的制约,本文采取横截面设计。与纵向研究相比,横截面设计对于检验变量间的因果关系与影响机理略有缺陷。因此,以后可以使用纵向探索方式,即在收集好前因和中介变量(如教练型领导和双元学习等)的数据后再间隔一段时间去检验结果变量(如团队创造力等),这样有更强的说服力。

第二,模型仍需深化。在对教练型领导行为的有效性进行检验时,本文构建与检验了教练型领导通过双元学习的中介作用对团队创造力产生影响的模型,相关结论有助于我们理解教练型领导对团队创造力的影响机理。然而,团队中介变量除了双元学习外还有许多其他变量(如知识共享、团队成员交换关系、沟通等),它们或许也会在二者之间起中介作用,需要以后的研究加以检验。

第三,我们的研究样本仅是上海地区一家大型国有企业,研究结论能否在其他类型的企业和地区得到拓展,尚需未来研究的进一步探索。

| [1] | 陈建勋. 组织学习的前因后果研究: 基于二元视角[J]. 科研管理, 2011(6): 140–149. |

| [2] | 高媛, 孟宪忠, 谢佩洪. " 利用”与" 探索”在组织学习与技术创新领域的研究视角整合[J]. 科学学与科学技术管理, 2012(1): 44–50. |

| [3] | 刘新梅, 韩骁, 白杨, 等. 控制机制、组织双元与组织创造力的关系研究[J]. 科研管理, 2013(10): 1–9. |

| [4] | 罗瑾琏, 门成昊, 钟竞. 动态环境下领导行为对团队创造力的影响研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2014(5): 172–180. |

| [5] | 王雁飞, 张静茹, 林星驰, 等. 教练型领导行为研究现状与展望[J]. 外国经济与管理, 2016(5): 44–57. |

| [6] | 许晖, 李文. 高科技企业组织学习与双元创新关系实证研究[J]. 管理科学, 2013(4): 35–45. |

| [7] | 徐莉. 教练型领导的行为及适用情境分析[J]. 中国青年政治学院学报, 2008(2): 113–117. |

| [8] | 韵江, 卢从超, 杨柳. 双元学习与创造力对绩效的影响——一个团队层面的研究[J]. 财经问题研究, 2015(5): 3–11. |

| [9] | 赵红丹, 彭正龙. 服务型领导与团队绩效: 基于社会交换视角的解释[J]. 系统工程理论与实践, 2013(10): 2524–2532. |

| [10] | 朱朝晖. 探索性学习、挖掘性学习和创新绩效[J]. 科学学研究, 2008(4): 860–867. |

| [11] | 朱秀梅, 孔祥茜, 鲍明旭. 学习导向与新企业竞争优势: 双元创业学习的中介作用研究[J]. 研究与发展管理, 2014(2): 9–16. |

| [12] | Amabile T M. The social psychology of creativity: A componential conceptualization[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1983, 45(2): 357–376. |

| [13] | Atuahene-Gima K, Murray J Y. Exploratory and exploitative learning in new product development: A social capital perspective on new technology ventures in China[J]. Journal of International Marketing, 2007, 15(2): 1–29. |

| [14] | Baker W E, Sinkula J M. The complementary effects of market orientation and entrepreneurial orientation on profitability in small businesses[J]. Journal of Small Business Management, 2009, 47(4): 443–464. |

| [15] | Bandura A. Aggression: A social learning analysis[M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973. |

| [16] | Baron R M, Kenny D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173–1182. |

| [17] | Buljac-Samardzic M, van Woerkom M. Can managers coach their teams too much?[J]. Journal of Managerial Psychology, 2015, 30(3): 280–296. |

| [18] | Burgelman R A, Grove A S. Let chaos reign, then rein in chaos-repeatedly: Managing strategic dynamics for corporate longevity[J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(10): 965–979. |

| [19] | Chen M H, Chang Y C. The dynamics of conflict and creativity during a project’s life cycle: A comparative study between service-driven and technology-driven teams in Taiwan[J]. International Journal of Organizational Analysis, 2005, 13(2): 127–150. |

| [20] | Edmondson A. Psychological safety and learning behavior in work teams[J]. Administrative Science Quarterly, 1999, 44(2): 350–383. |

| [21] | Edwards J R, Lambert L S. Methods for integrating moderation and mediation: A general analytical framework using moderated path analysis[J]. Psychological Methods, 2007, 12(1): 1–22. |

| [22] | Ellinger A D, Ellinger A E, Keller S B. Supervisory coaching behavior, employee satisfaction, and warehouse employee performance: A dyadic perspective in the distribution industry[J]. Human Resource Development Quarterly, 2003, 14(4): 435–458. |

| [23] | Goleman D, Boyatzis R, McKee A. Primal leadership: The hidden driver of great performance[J]. Harvard Business Review, 2001, 79(11): 42–51. |

| [24] | Gong Y P, Kim T Y, Lee D R, et al. A multilevel model of team goal orientation, information exchange, and creativity[J]. Academy of Management Journal, 2013, 56(3): 827–851. |

| [25] | Hagen M S. Managerial coaching: A review of the literature[J]. Performance Improvement Quarterly, 2012, 24(4): 17–39. |

| [26] | Hirst G, Van Knippenberg D, Zhou J. A cross-level perspective on employee creativity: Goal orientation, team learning behavior, and individual creativity[J]. Academy of Management Journal, 2009, 52(2): 280–293. |

| [27] | Kim S. Assessing the influence of managerial coaching on employee outcomes[J]. Human Resource Development Quarterly, 2014, 25(1): 59–85. |

| [28] | March G J. Exploration and exploitation in organizational learning[J]. Organization Science, 1991, 2(1): 71–87. |

| [29] | Prieto-Pastor I, Martin-Perez V. Does HRM generate ambidextrous employees for ambidextrous learning? The moderating role of management support[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2015, 26(5): 589–615. |

| [30] | Sarin S, McDermott C. The effect of team leader characteristics on learning, knowledge application, and performance of cross-functional new product development teams[J]. Decision Sciences, 2003, 34(4): 707–739. |

| [31] | Shalley C E, Zhou J, Oldham G R. The effects of personal and contextual characteristics on creativity: Where should we go from here?[J]. Journal of Management, 2004, 30(6): 933–958. |

| [32] | Vandewalle D. Development and validation of a work domain goal orientation instrument[J]. Educational and Psychological Measurement, 1997, 57(6): 995–1015. |

2018, Vol. 40

2018, Vol. 40