随着环境变化的不断加快以及产品和商业模式生命周期的逐渐缩短,以上下级关系为主的传统垂直领导力模式已无法满足企业生存与发展的需要,企业亟需通过全体成员共同参与的群体领导力模式来助其适应复杂多变的环境。多元领导力(plural leadership)正是一种强调全体成员在同层级和跨层级共享领导力的群体领导力模式,它能够提高企业应对复杂环境的能力(White等,2016)。目前的管理实践表明,这类群体领导力在企业中的作用日益凸显。青蛙设计公司总裁多琳在《后CEO时代呼唤集体领导》一文中就指出复杂商业环境中的公司必须从领导一言堂模式向多元领导力模式转变;拜耳、迪士尼、波音、ABB和IBM等公司也纷纷强调通过实施基于轮换制度的多元领导力来应对环境不确定和工作任务复杂性;而GE公司则通过倡导领导权力分享来发展多元领导力;谷歌公司也借助鼓励员工共担责任来推行多元领导力。所以,多元领导力已成为一些具有远见卓识的企业的首选领导力模式,而对此类领导力所发挥效能的研究尤具管理实践价值。

但是,目前理论界关于多元领导力效能的研究还存在不同的观点。尽管研究者们发现多元领导力能提高领导力效能(Ensley等,2006;Hmieleski等,2012),但大多数研究在两者间关系的强度(Wang等,2014;Hoch和Kozlowski,2014)、方向(Robert,2013;Drescher和Garbers,2016)和统计显著性(Balthazard等,2004;Serban和Roberts,2016)上仍存在较大分歧;而且,近年来随着多元领导力研究数量的不断增加,上述分歧日益加剧。分析原因,我们认为多元领导力概念界定模糊、目前研究中选择的研究情境和数据测量方法不统一是导致上述分歧的主要因素。第一,从概念界定与分类上看,分布领导力、共享领导力、关系领导力、集体领导力等多元领导力相关概念在实证研究中被相互混用。多元领导力相关实证研究都未给出各自明确的定义和细致的分类(Denis等,2012)。少数进行定量文献综述的元分析研究混用不同类型多元领导力数据去分析共享领导力与团队效能的关系(Wang等,2014;Nicolaides等,2014;D’Innocenzo等,2016),无法体现不同类型多元领导力对领导力效能的影响。第二,从研究情境看,处于不同类型团队及环境的多元领导力可能会产生不同的效能(Pearce和Sims,2002)。如虚拟团队和面对面团队、团队平均任期以及东西方文化环境的差异都会使多元领导力表现出不同的效能,但目前的研究未加以区分。第三,从数据测量方法看,现有研究采用不同的多元领导力测量方法会影响两者间关系强度和方向的结论。因此,梳理现有研究成果,深入辨析多元领导力与领导力效能的关系,从研究情境和数据测量方法方面厘清多元领导力产生领导力效能的条件,具有重要的理论价值。

由于目前多元领导力效能的实证研究成果已十分丰硕,为运用元分析进行文献定量综述提供了资料,本文采用此技术探讨了多元领导力效能的以下两方面问题:其一,多元领导力对领导力效能的影响如何?我们发现多元领导力能有效提升领导力效能,而且能更显著地促进心理和行为过程;其中,共享和关系领导力侧重于改进心理和行为,分布和集体领导力则有助于提升绩效。其二,多元领导力效能会受到哪些调节因素的影响?结果表明,当团队平均任期和文化差异以及领导力测量方法变化时,多元领导力对领导力效能的影响会变化,但团队类型和数据属性的变化不会影响多元领导力对领导力效能的影响。本文的主要研究贡献在于:首先,借鉴了Denis等(2012)的多元领导力分类,通过元分析厘清了多元领导力与领导力效能关系存在分歧的原因,澄清了目前多元领导力概念混用难以区分领导力效能的问题,为更精确地估计多元领导力效能提供了指导,对拓展领导力理论具有重要意义。其次,通过分析情境因素和方法因素对多元领导力效能的调节效应,在前人大样本实证数据的基础上丰富和细化了多元领导力效能发挥的边界条件和适用范围,为未来的相关研究指明了方向。因此,本研究对于目前谋求转变领导力模式的企业在团队成员中成功实施多元领导力,以及指导企业根据自身特征、团队任务要求和组织环境权变实施多元领导力管理方式都具有重要实践意义。

二、理论分析与研究假设(一)多元领导力的界定与分类

一些学者很早就提出了多元领导力的观点(Bales和Slater,1957;Hosking,1988),如Follett(1924)强调领导力来自于群体内部的相互领导而不是个体领导者,单一领导者不可能具备完成复杂任务必需的所有知识和技能;根据能力—情境匹配原则,在特定的时间,领导力应该在最有能力者之间轮换。但是,此概念提出后,很长时间未被重视,直到20世纪90年代和本世纪初,领导力多元化才引起学术界的高度重视,涌现出了自我领导力、合作领导力和授权型领导力,以及共享、分布、集体、关系和整合等形式的领导力,这些领导力尽管都蕴含了“多元领导力”的内涵,却分别侧重于不同的情境,所以目前多元领导力的界定还存在相互混用、界定不清的问题(Denis等,2012)。

Denis等(2012)为了区分和整合上述多元领导力概念,将其描述为一种通过群体成员之间流动并相互作用的社会关系共享或分布领导职能而产生的领导力。基于此,Denis等(2012)根据不同侧重点和适用情境区分了四种不同类型的多元领导力(参见表1):第一,关注团队内成员之间共享领导力的多元领导力,即团队内成员之间通过动态交互过程相互领导来实现团队目标,相关文献集中于“共享领导力”(Pearce,2003);第二,强调高层管理者集体领导其他组织成员的多元领导力,相关文献集中于“集体领导力”(Hiller等,2006);第三,在不同层级内和层级间分布传播领导力的多元领导力,相关文献集中于“分布领导力”(Spillane,2005);第四,组织及其成员之间的相互作用关系涌现的多元领导力,相关文献集中于“关系领导力”(Uhl-Bien等,2007)。进一步,Denis等(2012)也指出,从追随者和领导者在不同类型多元领导力中的角色看,共享领导力和关系领导力往往把追随者和领导者看作有着平等地位的团队成员,它们强调通过在群体活动中建立的正式与非正式领导关系进行相互领导的过程;而集体领导力和分布领导力则明确地区分了领导者和追随者的等级,强调在多个管理者群体中轮换权责产生领导力的结果。所以,基于Denis等(2012)对不同多元领导力特征的描述,我们将共享领导力和关系领导力称为平等型多元领导力;而将集体领导力和分布领导力称为等级型多元领导力。

| 类型 | 研究侧重点 | 适用情境 | 研究者 | 概念界定 |

| 共享领导力 | 群体内成员之间的相互领导

|

团队(产品开发、变革团队) | Pearce和Conger

(2003) |

通过团队成员之间相互影响的动态过程,实现群体或组织目标 |

| Ensley等(2006) | 由整个团队而不是单独任命的个体实施领导的过程 | |||

| Mehra等(2006) | 领导力在几个领导者(正式和/或非正式任命领导)之间共享 | |||

| 集体领导力 | 多个高层领导共同领导他人

|

知识型组织 | Hiller等(2006) | 高层领导者分享领导责任从而提高团队效能 |

| Gupta等(2011) | 高层管理者集体参与领导以影响和激励团队成员 | |||

| Yammarino等(2012) | 正式及非正式关系中的多个高层管理者在不同时间行使相应领导职能 | |||

| 分布领导力 | 不同层级间的跨界领导

|

组织间协作、公共服务和教育领域 | Gibb(1954) | 团队成员跨界共同行使领导职能 |

| Spillane(2005) | 领导者、团队成员跨界互动产生领导力的结果 | |||

| Hulpia等(2010) | 拥有不同专业知识和技能的人轮流承担领导职能,鼓励成员跨界决策,实现正式领导和非正式领导的互补 | |||

| 关系领导力 | 涌现的社会关系产生的领导

|

知识型组织 | Komives等(2009) | 全体成员为共同利益相互影响的一种社会关系 |

| Dyer(2001) | 领导是处于关系之中的,通过与下属的社交关系影响下属 | |||

| Uhl-Bien等(2007) | 通过关系和情境的共同作用影响员工价值、态度和行为等 | |||

| 资料来源:根据Denis等(2012)整理所得。 | ||||

因此,为弥补目前多元领导力概念混用的不足,我们基于Denis等(2012)提出的多元领导力分类,收集共享领导力、集体领导力、分布领导力和关系领导力相关多元领导力文献,探讨它们对领导力效能的影响,进一步地也希望剖析平等型和等级型多元领导力对领导力效能影响的差异,从而从多元领导力分类角度剖析多元领导力效能存在分歧的原因。

(二)多元领导力效能

1. 多元领导力效能

一些研究认为多元领导力不利于提升领导力效能,或者即使能产生领导力效能也是有限的。例如,部分实证研究表明多元领导力不会产生领导力效能(Neubert,1999;Colbert等,2014),甚至会削弱领导力效能(Berdahl和Anderson,2005;Drescher和Garbers,2016)。由于多元领导力强调团队成员共同承担领导责任,共担责任和风险的规则可能会使团队成员不愿分享领导权责,也不愿冒险承担领导职能(O’Shea,2012),进而导致工作效率低下,无法有效提升团队效能,因此单个领导者会比实施多元领导力有更高的群体满意度和效率(Berkowitz,1953)。此外,由于多元领导力的效能是在长期复杂的社会过程中发挥出来的(Pearce,2003),一些研究认为多元领导力只有在团队成员执行相互关联的复杂任务时或在时间紧迫且风险较高的特定团队中才能产生最大效能。

但事实上,大多数实证研究结果表明,多元领导力能够提高领导力效能。例如,Carson等(2007)在以59个咨询团队为样本测试了共享领导力对团队绩效的影响后认为,共享领导力对团队绩效有促进作用;Drescher等(2014)运用追踪研究法发现当领导力职能分布于团队成员中时,团队信任和绩效会逐渐增强;Wu和Cormican(2016)在基于社会网络分析对两种不同类型的工程设计团队进行研究后指出多元领导力有助于提升团队创造力。而且,在中国情境下的相关研究也显示,多元领导力能提升领导力效能(朱瑜等,2014;蒿坡等,2014;谢永平和郑倩林,2016)。此外,尽管Mehra等(2006)发现分布领导力对团队销售或团队满意度均没有显著影响,但分布式结构会比以领导者为中心的领导力结构产生更高的团队绩效;Robert(2013)以22个虚拟团队为样本的实证研究结果也表明,共享领导力虽然不利于提升团队绩效,但却有助于提升组织认同。所以,综合大多数学者的研究成果,本文提出假设:

H1:在整体效应上,多元领导力对领导力效能存在显著正向影响。

2. 多元领导力与不同领导力效能关系的比较

目前领导力效能存在多种衡量指标(Judge等,2004),这也是导致多元领导力效能存在分歧的重要原因,所以比较多元领导力与不同领导力效能指标的关系也有助于我们辨析多元领导力与领导力效能之间的关系。具体地,学者们大多认同的领导力效能衡量指标主要包括绩效以及心理与行为过程两个方面,其中绩效包括客观绩效和主观绩效,心理与行为过程主要包括员工满意度、团队凝聚力、组织承诺、团队认同等衡量指标。此外,王震等(2012)采用元分析技术将领导力效能归纳为态度变量(情感承诺与工作满意度)和行为变量(工作绩效和组织公民行为)。综合上述观点,本研究将领导力效能的衡量指标分为绩效指标、心理指标(如员工满意度、离职意向)和行为指标(如团队创造力、团队凝聚力)。

根据Ilgen等(2005)提出的IPO模型,即团队输入会通过团队过程和涌现状态影响团队输出,当领导力分布在团队成员间时,团队成员可以通过相互领导逐步建立信任,形成团队认同,提升团队创造力和凝聚力,并形成共享的团队愿景,这些反映团队心理和行为过程的变量都有助于产生高水平的绩效结果。所以,可以认为多元领导力是通过直接影响团队的心理和行为过程而影响工作绩效的。而且,一些实证研究结果也显示,多元领导力与其他变量的相关性比与绩效指标的相关性更强(Neubert,1999;Gupta等,2010)。因此,基于IPO模型的分析并考虑学者的相关研究成果,本文提出假设:

H2:多元领导力对团队心理和行为过程指标的影响比对绩效指标的影响更强。

3. 不同类型多元领导力与领导力效能关系的比较

平等型多元领导力是在团队成员之间通过各种正式或非正式关系进行社会交换的动态过程中涌现出的共享或关系领导力,在此过程中,个体主要通过在团队中建立社会交换关系,获得其他成员的身份认同,形成更高质量的团队满意度、知识分享等社会认知、心理、态度和行为,进而更好地利用资源和共享专业知识以提高团队绩效。因此,一些学者指出,在团队完成任务的过程中,所有成员为了共同的目标相互影响以共享领导力,能够增进彼此的信任并提高凝聚力,进而提升团队效能(Bligh等,2006)。实证研究结果表明,共享领导力是完全通过团队学习能力等心理和行为活动实现团队绩效的(赵鹏娟和赵国祥,2013)。Day等(2004)也指出,相比于绩效结果,共享领导力对团队活动过程中的信任、凝聚力等心理和行为的影响更强。

此外,等级型多元领导力大多发生在时间紧迫且高风险的工作任务中,需要管理层通过集体领导活动迅速做出决策以应对复杂突发事件,更需要直接体现出绩效结果,而不是潜移默化地影响心理或行为活动。因此,集体领导力和分布领导力尽管也强调合作、沟通和分享(曹晶等,2015),但更侧重于高层领导群体通过这种合作去整合或轮换权力以保证权力在管理者之间快速分配,进而发挥高水平的领导效能(Denis等,2012)。大多数实证结果都认为高管团队的集体领导力会提升团队绩效(Hiller等,2006;曹晶等,2015)。由此,我们认为不同类型多元领导力与领导力效能维度的关系强度存在差异,并基于以上分析提出假设:

H3:多元领导力类型调节着多元领导力与领导力效能的关系,其中,过程型多元领导力与心理和行为指标有更显著的正向关系,而等级型多元领导力与团队绩效指标有更显著的正向关系。

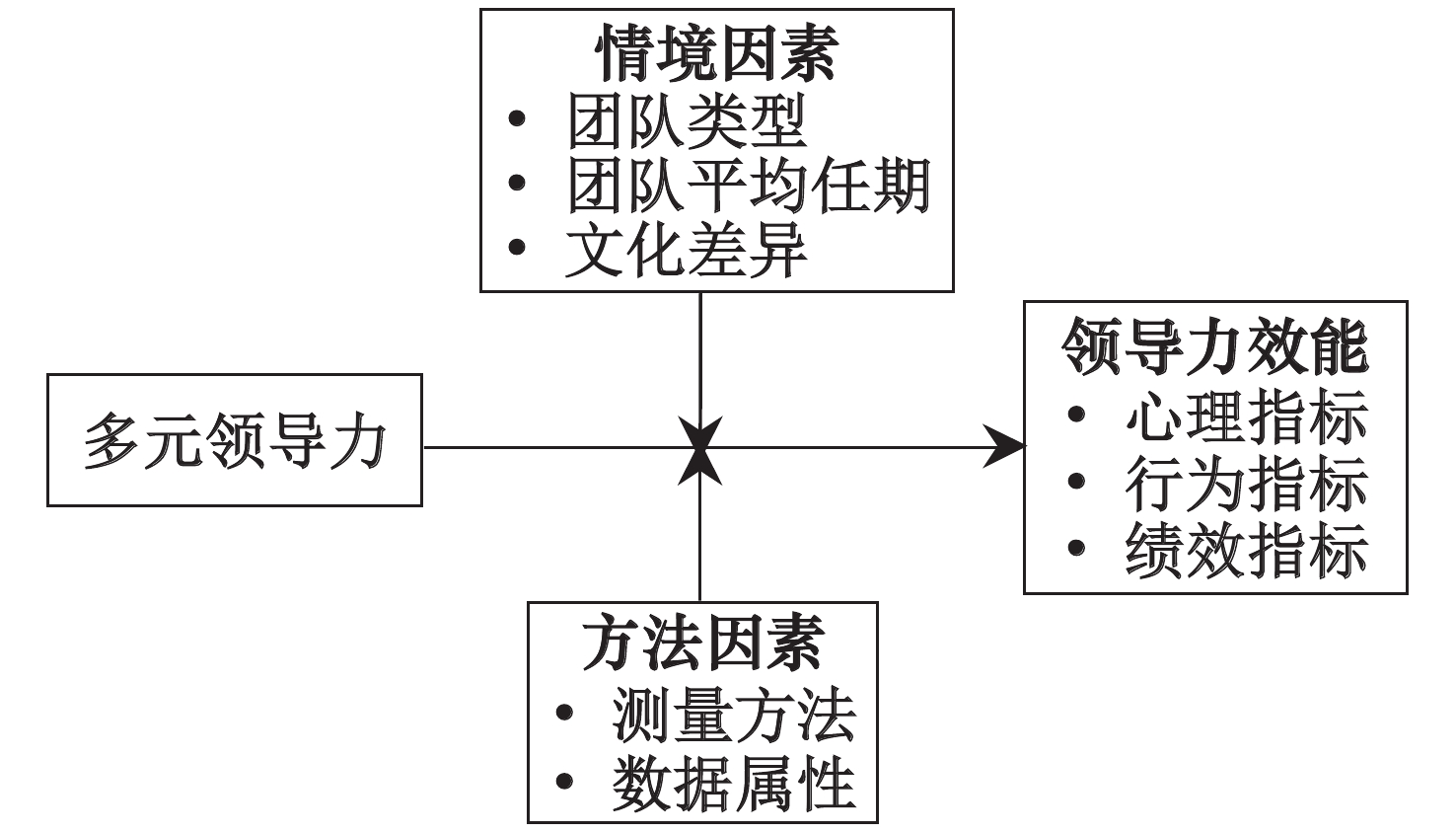

(三)多元领导力与领导力效能的关系:调节变量

多元领导力效能还会受到一些调节因素的影响。由于元分析中的调节变量主要从现有文献中编码获取(林枫等,2011),这些调节变量主要包括以往实证分析中的解释方法差异变量,因此综合目前元分析中选取的调节变量,我们考虑从情境因素(团队特征、环境特征等)和方法因素(测量方法、数据属性等)两个方面分析。梳理本研究纳入的60篇实证文献,我们选择团队类型、团队平均任期及文化差异这三个变量作为情境因素,同时选择多元领导力测量方法和数据属性这两个变量作为方法因素,分别探讨它们如何影响多元领导力和领导力效能间的关系。

1. 情境因素

(1)团队类型。一些研究发现,团队类型可能调节着团队成员间的互动关系(Chiocchio和Essiembre,2009;DeChurch和Mesmer-Magnus,2010)。而且,近期探讨共享领导力与团队绩效关系的元分析也证实,工作团队中领导力对绩效的影响比学生团队中更显著(Wang等,2014;D’Innocenzo等,2016)。虚拟团队是通过基于网络的信息技术(如电子邮件、传真、视频会议等)沟通来完成共同目标的团队。尽管相比于面对面团队,组建虚拟团队要求组织能够整合各方面资源提高团队灵敏度来满足市场需求和节约时间成本等,而且虚拟团队的运作通常涉及知识密集、高度互依、复杂动态的任务环境,从而需要不同成员分享并整合各自的专业知识,因此虚拟团队可能更需要多元领导力(Mowshowitz,1997;Lipnack和Stamps,1999),但是,由于虚拟团队成员间的沟通大多借助互联网媒体,这使得团队成员之间缺乏面对面交流,往往将彼此看作同质的个体,因此虚拟团队更容易选择结构化和程序化的管理机制,很少考虑根据不同团队成员特征分享领导力的多元领导力管理方式。而且,虚拟团队中的成员存在地理分散和高异质性特征,而使用通信媒介进行沟通会使虚拟团队缺乏沟通语境,从而降低沟通质量,增加关系维系成本,这些问题长期发展带来的成员低嵌入度以及不公平感会导致他们之间彼此陌生,进而直接削弱多元领导力的管理效果。因此,鉴于虚拟团队和面对面团队成员之间存在的地理距离、沟通方式、投入资源、任务性质、人口特征等方面的差异,面对面团队中的多元领导力可能会比虚拟团队中的多元领导力表现出更高的领导力效能。基于上述分析,本文提出假设:

H4:团队类型调节着多元领导力与领导力效能的关系,相比于虚拟团队中的多元领导力,面对面团队中的多元领导力与领导力效能具有更显著的正向关系。

(2)团队平均任期。团队平均任期是团队特征的一个重要变量,它会影响团队成员的人际认知和团队归属感(Finkelstein和Hambrick,1990)。当任期较短时,随着团队成员不断通过自己的专业知识和权力完成所承担的任务,其在工作中的信息沟通和整合效率会不断提升,多元领导力也会带来更高的效能;但是,随着团队成员任期的增加,领导力在他们之间转移,这会使一些成员认为权力分配不平等,特别是当具有较高能力的团队成员不能获得相应回报时,权力斗争和冲突会加剧(Jehn等,1999),这会降低领导力效能。所以,目前实证研究大多控制团队平均任期来分析多元领导力效能(Drescher等,2014;Wu和Cormican,2016)。我们认为团队平均任期是影响多元领导力效能的情境因素,所以准备探讨它在多元领导力与领导力效能关系间的调节作用。由此,本文提出假设:

H5:团队平均任期调节着多元领导力与领导力效能的关系,随着团队平均任期的增加,多元领导力与领导力效能的正向关系逐渐减弱。

(3)文化差异。跨文化研究表明领导力效能会受文化影响,而且跨文化领导力研究发现不同国家和文化对领导力的理解及团队成员对领导力风格的偏好存在显著差异(Bochner和Hesketh,1994),这会影响领导行为与领导效能之间的关系(Naman和Slevin,1993);所以,只有当领导行为与国家文化相匹配时,才能实现最佳领导力效能。具体地,西方文化(如美国、澳大利亚等)往往崇尚个人主义价值观、强调低权力距离,而东方文化(如中国、大部分中东国家等)则更多崇尚集体主义价值观、强调高权力距离。所以,一方面,从两类文化的价值观差异看,由于东方文化更崇尚自我牺牲、和谐共处和以团队目标为主的价值观(Beechler和Yang,1994),而且秉承传统儒家思想更重视领导的包容性(朱瑜和钱姝婷,2014),而西方文化更重视自主性和追求个人利益的价值观(Hofstede,1984),成员目标会与团队目标相冲突,而且多元领导力的实施需要组织成员之间自愿分享信息,主动进行知识重组,并通过轮换领导角色承担责任来实现集体目标(Pearce,2003),这就对成员之间通过相互依赖和彼此互惠进行协作提出了更高的要求,而在集体主义文化下比在个人主义文化下组织成员更愿意主动协作和分享(Hiller等,2006),因此,集体主义文化更有利于通过多元领导力提升团队绩效。另一方面,从两类文化的权力距离差异看,东方文化的高权力距离特征会使组织成员更容易接受权力分配的不平等,而西方文化的低权力距离特征往往使组织成员更期望权力公平而厌恶不平等的权力分配(Bochner和Hesketh,1994),因此西方文化使得团队成员更需要领导具有公平感知、责权平等、参与协商的特征,从而不利于多元领导力根据成员特征进行责权匹配和轮换以实现集体目标;此外,由于东方文化的高权力距离非常重视领导权威(Daniels和Greguras,2014),领导者更倾向于通过威望在工作任务及心理情感沟通中建立高质量的交换关系,而在西方文化的低权力距离下组织成员更倾向于和领导进行正式沟通,非正式的情感等不易对其产生影响,因此东方高权力距离文化更有助于团队成员之间正式和非正式关系的共同建立,进而有助于促进多元领导力效能的提升。因此,从东西方文化的价值观和权力距离角度分析,本文提出假设:

H6:文化差异调节着多元领导力与领导力效能的关系,与西方文化相比,东方文化下的多元领导力与领导力效能具有更显著的正向关系。

2. 方法因素

(1)多元领导力测量方法。多元领导力存在多种测量方法(Gockel和Werth,2010),不同测量方法会影响多元领导力效能的研究结果。一些学者采用垂直领导者行为量表来测量多元领导力,如TMLQ量表(Ensley等,2006;Gupta等,2010),但是,由于多元领导力与垂直领导力存在本质区别,所以这类测量方法无法体现多元领导力的特征。目前广为接受的多元领导力测量方法主要包括聚合方法和社会网络方法。聚合方法通过计算团队全体成员的聚合效度反映团队的多元领导力,该指标侧重于从整体团队层面反映群体领导力,但难以体现团队中每个成员的独特领导力。社会网络方法通过团队成员之间的关系结构来测量多元领导力,例如,通过请每名团队成员回答“你所在团队是否由这个人领导”(Carson等,2007)等问题来评价其他成员的领导力,进而获得领导力网络,然后通过计算反映成员交互程度的网络密度和反映成员间影响范围的网络聚类系数来测量多元领导力,所以采用社会网络方法能体现团队成员相互领导的关系,能更准确地反映多元领导力的本质。因此,我们认为相比于聚合方法,社会网络方法用于分析多元领导力效能会更有效,并由此提出假设:

H7:领导力测量方法调节着多元领导力与领导力效能的关系,与聚合方法相比,采用社会网络方法测量的多元领导力与领导力效能具有更显著的正向关系。

(2)数据属性。根据多元领导力与领导力效能这两个变量是否在同一时间点测量,我们将实证数据分为横截面数据和纵向数据。由于数据获取的时间和条件局限,大多实证研究采用横截面数据设计,只有少数研究采用纵向数据设计。但事实上,多元领导力与领导力效能是发生在不同时点的自变量和结果变量,多元领导力的实施是团队成员之间相互作用的领导力过程和不断涌现的领导力状态(如团队信任、团队凝聚力等),这些过程和状态的效果往往需要一段时间才能体现,难以在短期内很快观察并测量,因此横截面数据往往无法测量多元领导力作用后的领导力效能,难以体现多元领导力与领导力效能间的真实关系。基于上述分析,本文提出假设:

H8:数据属性调节着多元领导力与领导力效能的关系,与横截面数据相比,采用纵向设计测量的多元领导力与领导力效能具有更显著的正向关系。

本研究的概念模型如图1所示。

|

| 图 1 研究模型 |

(一)文献搜索

本研究主要通过以下途径搜集中英文文献,搜索时间跨度为1991年1月至2017年3月:(1)依据Denis等(2012)对多元领导力的界定与分类,以EBSCO、Elsevier Science Direct、Web of Science、Emerald、ProQuest、Springer及Google Scholar等外文数据库以及CNKI、维普中文科技期刊、中文社会科学引文索引及万方数据检索系统等中文数据库为检索来源,检索题名、关键词或摘要包含“shared leadership”“distributed leadership”“collective leadership”“relational leadership”“team leadership”“leadership network”“leadership dispersion”“leadership structure”“self-managed teams”等以及“共享型领导力”“分布式领导力”“集体领导力”“关系领导力”“团队领导力”“领导力网络”“领导力分散”“领导力结构”“自我管理团队”等词语的文献。(2)手动检索管理学、组织行为学等相关领域的顶级刊物和国内外相关会议文献及收录的论文集。(3)为确保相关文献没有被遗漏,我们还逐一检查了已搜集到的综述及实证研究的参考文献。

(二)文献纳入标准

依据先前大多数元分析的筛选标准(Bono和Judge,2004;Wang等,2014)并结合本文的研究主题,最终确定纳入本研究的文献必须满足以下条件:(1)研究报告必须包含多元领导力和领导力效能的相关变量。(2)必须是实证研究,排除综述、案例分析等研究。(3)必须报告两个变量之间的效应统计值,即包含样本量与相关系数或其他可转换数据指标。(4)若同一研究存在重复发表或者不同研究之间的样本存在交叉情况,我们只纳入样本量更大、内容更详实的研究。按照上述筛选标准,本文共获得独立的实证文章60篇,涉及32种期刊,4篇学术会议文章和7篇硕博士论文,包含61个整体效应值,所涉及个体超过20 440人。其中,Ensley等人(2006)的文章包含两个独立样本。

(三)变量编码

作者详细阅读已纳入的60篇实证文献①并对研究中选取的有效样本、领导力类型、团队类型、团队平均任期、文化差异、领导力测量方法、数据属性和效应量等进行编码。其中有效样本、团队类型、团队平均任期和文化差异从文献中的研究设计和研究结论部分摘出;数据属性、领导力测量方法和领导力类型根据变量测量的描述以及其他学者的分类确定。数据编码步骤主要依据Lipsey和Wilson(2001)推荐的编码指南。首先,为了减小编码错误的概率,由主要编码者根据研究目的和研究内容编制了编码表和编码说明书,并与组织行为及领导力研究方向的两位硕士生和博士生进行讨论修改后作为后续编码的参照依据。数据编码由研究特征描述和效应统计值两大部分构成。前者指与样本选取和研究设计等关联的内容,编码条目涉及研究者及发表年份、文献来源、样本量、研究设计类型、变量测量方式、理论模型和变量关系等研究信息。后者指以两两变量之间的相关系数为中心而获取的统计数据,如自变量与因变量的信度Cronbach’s a值、相关系数、p值、t值、标准误、F值等。在数据编码过程中,效应值的编码应该以独立研究作为单位,对一些研究中没有明确报告整体效应值的情况,本文做如下处理:(1)在探讨多元领导力与整体效能的关系时,若相关系数来自于相同样本总体中多元领导力不同维度与领导力效能的相关关系,则将简单算术平均数作为最终效应值。(2)若研究对领导力效能按不同指标分别进行统计,则多次进行编码;若产生多个相关系数,则分别取简单平均数计入。(3)对于相同文献中的不同研究样本总体,获得的相关系数可作为独立效应值,分别进行编码。另外,对本文涉及的调节变量分别依据以下标准编码:团队类型分为虚拟团队和面对面团队;团队平均任期取自原文研究设计和研究结论部分的数据;文化差异分为东方国家文化和西方国家文化;领导力测量方法分为聚合方法和社会网络方法;数据属性分为横截面数据设计和纵向数据设计。

在完成首次研究的数据编码工作后,由其他两位研究者随机抽取一定数量的文献并进行交叉核对,以确保对多项研究的编码具有较高信度,一致率初次达到90.3%,对存在分歧的内容通过回归原文来进行校正,主观判断差异则通过讨论的方式最终达成共识。

(四)元分析过程

以下部分遵循Schmidt和Hunter(2014)的分析步骤对数据进行综合评价,并采用CMA 2.0软件进行数据处理与分析。

1. 效应值转化

本研究采用Fisher的r-Z转换值方法。首先,对已提取的多元领导力与领导力效能之间的相关系数进行信度修正,以校正量表的信度缺陷所导致的相关系数衰减偏差(Schmidt和Hunter,2014)。对一些研究中未明确给出变量信度值的情况,我们从其他具有相似构念的研究中获得样本加权平均信度(Geyskens等,1998)。其次,将修正后的r值转换为Fisher的Z分数。再次,将标准差转化为标准误,并将标准误平方的倒数作为权重对Z分数加权平均。最后,通过逆Fisher转换公式,得到本研究的最终效应值(rz值),以此作为后续研究的数据源。

2. 同质性检验

元分析的前提条件是多个独立研究之间存在相似性,这就需要对各项研究进行效应值分布的同质性检验。根据Hedges和Vevea(1998)的观点,若效应值分布呈现异质性特征,则采用随机效应模型,否则采用固定效应模型。经计算,本文多元领导力和整体领导力效能的同质性检验结果显示,Q值=150.39,p值=0.000<0.05,样本量为61,因而自由度为60,通过查表可知对应的卡方值在95%的置信区间水平下为44.038,由此可知,Q值大于相应卡方值,不同研究之间的效应值存在异质性,表明不同研究之间的变量测量和样本特征等存在差异。此外,研究还显示I2=60.104,这表明约60.104%的观察变异是由效应值的真实差异造成的;τ2为0.028,说明研究间有2.8%可用来计算权重。同样,表2所示的三个子样本的同质性检验结果也具有统计意义。因此,本文采用随机效应模型。

| 效能变量 | 模型 | K | 同质性检验 | τ2 | |||||||

| Q值 | Df | p值 | I2 | τ2 | SE | 方差 | Tau | ||||

| 整体效能 | 随机 | 61 | 150.390 | 60 | 0.000 | 60.104 | 0.028 | 0.008 | 0.000 | 0.153 | |

| 绩效变量 | 随机 | 52 | 205.635 | 51 | 0.000 | 75.685 | 0.045 | 0.013 | 0.000 | 0.213 | |

| 行为变量 | 随机 | 26 | 77.865 | 25 | 0.000 | 67.893 | 0.034 | 0.015 | 0.001 | 0.184 | |

| 心理变量 | 随机 | 24 | 79.269 | 23 | 0.000 | 72.246 | 0.046 | 0.022 | 0.000 | 0.215 | |

| 注:K=独立研究样本数。 | |||||||||||

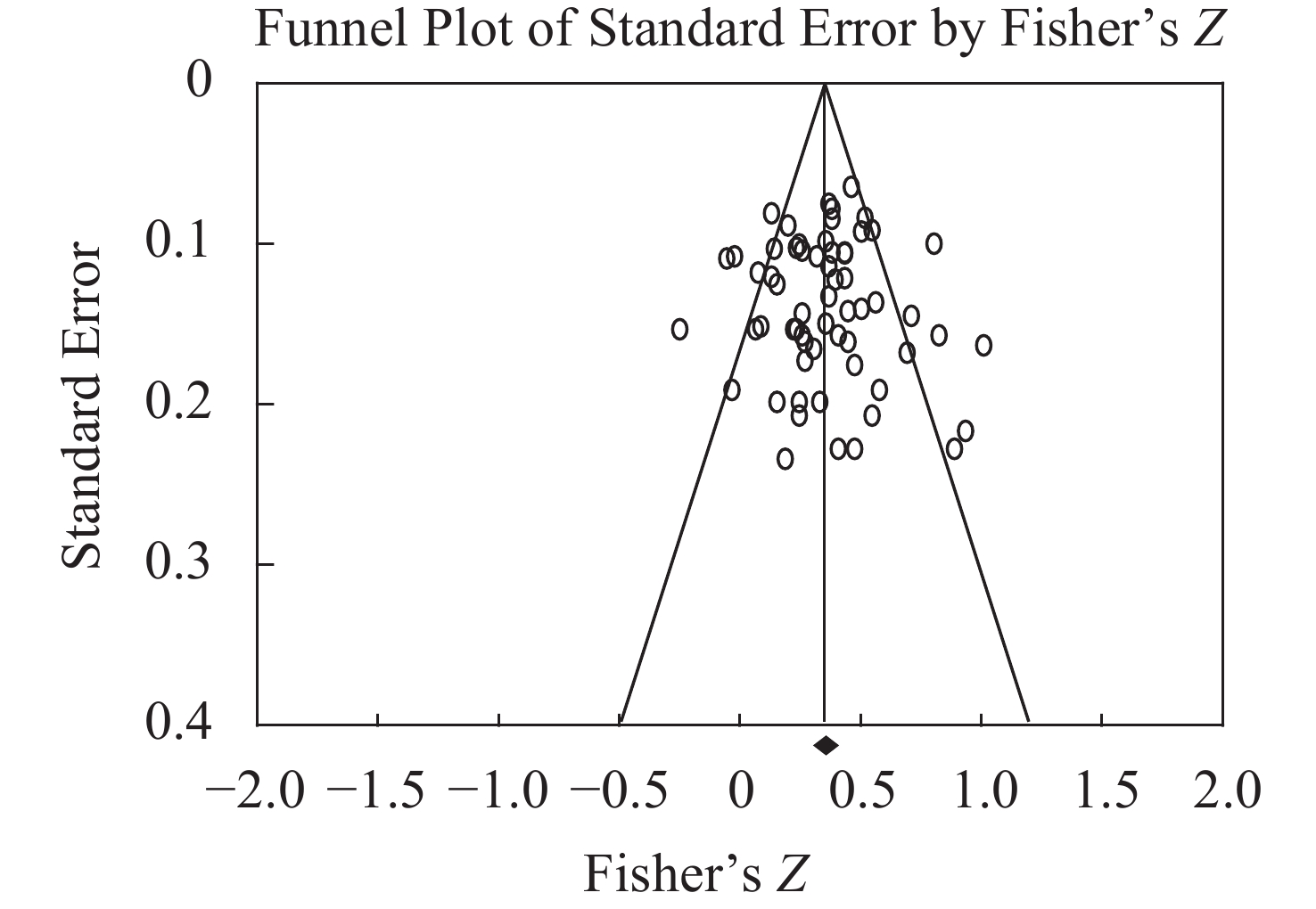

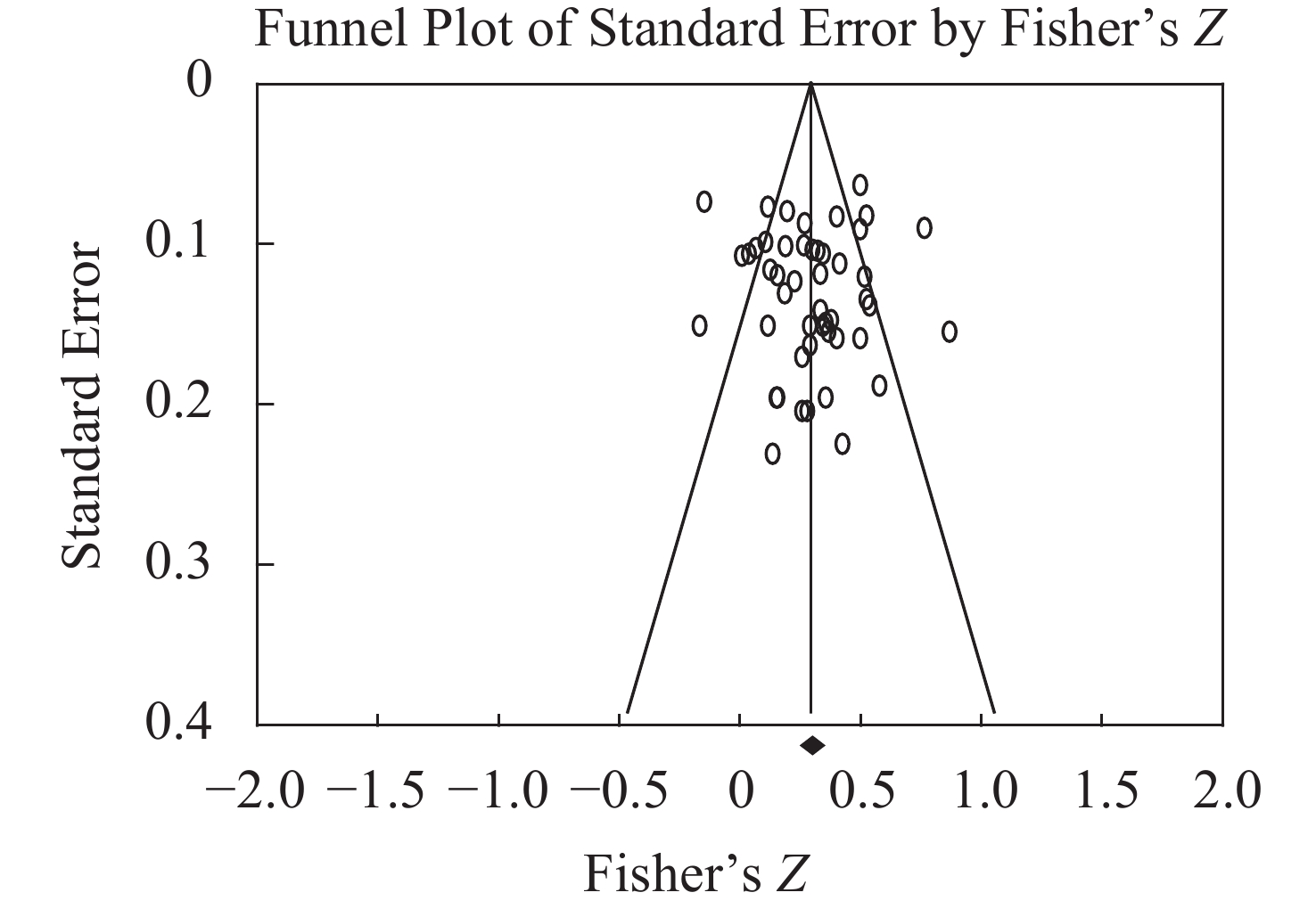

3. 出版偏倚检验

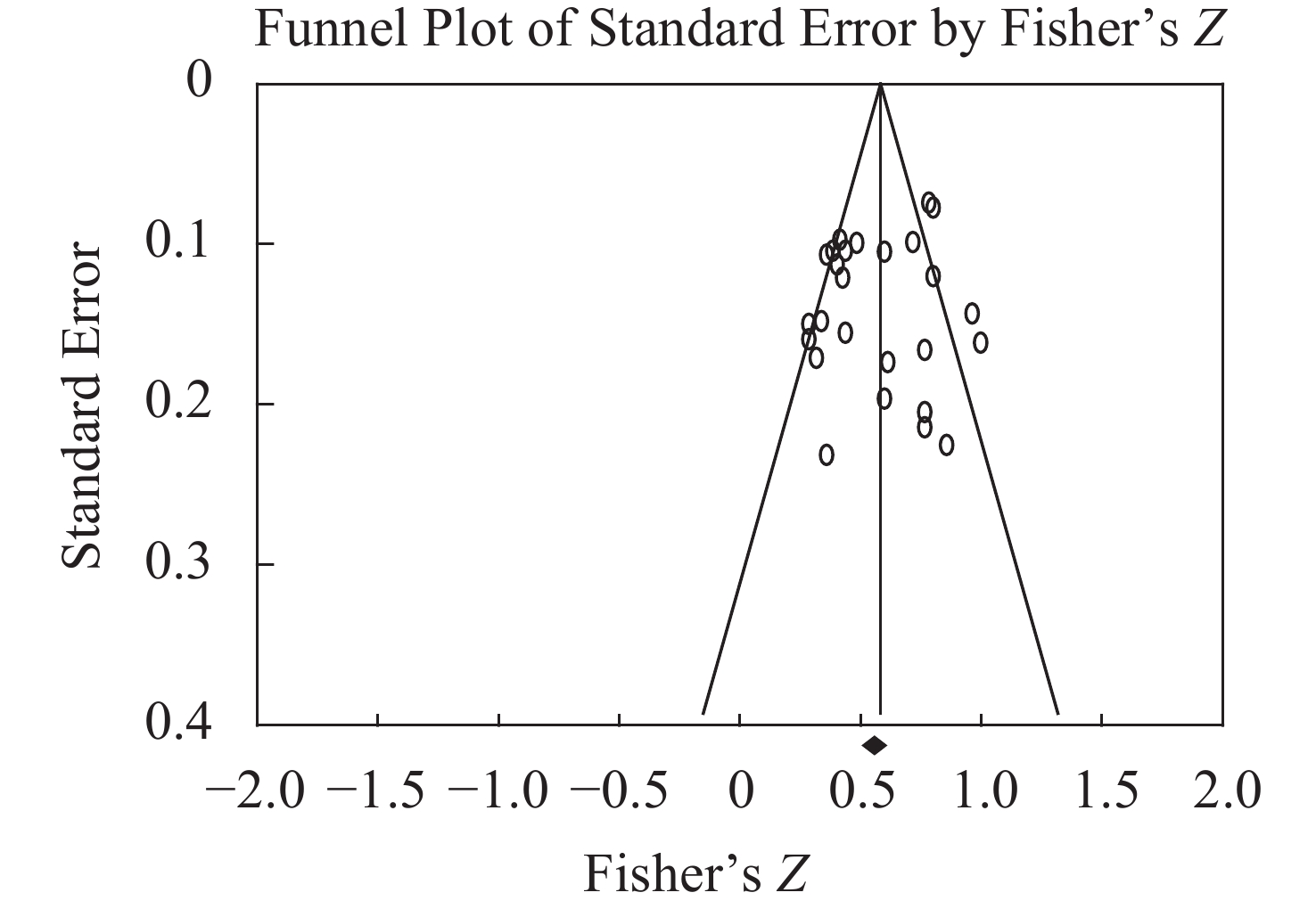

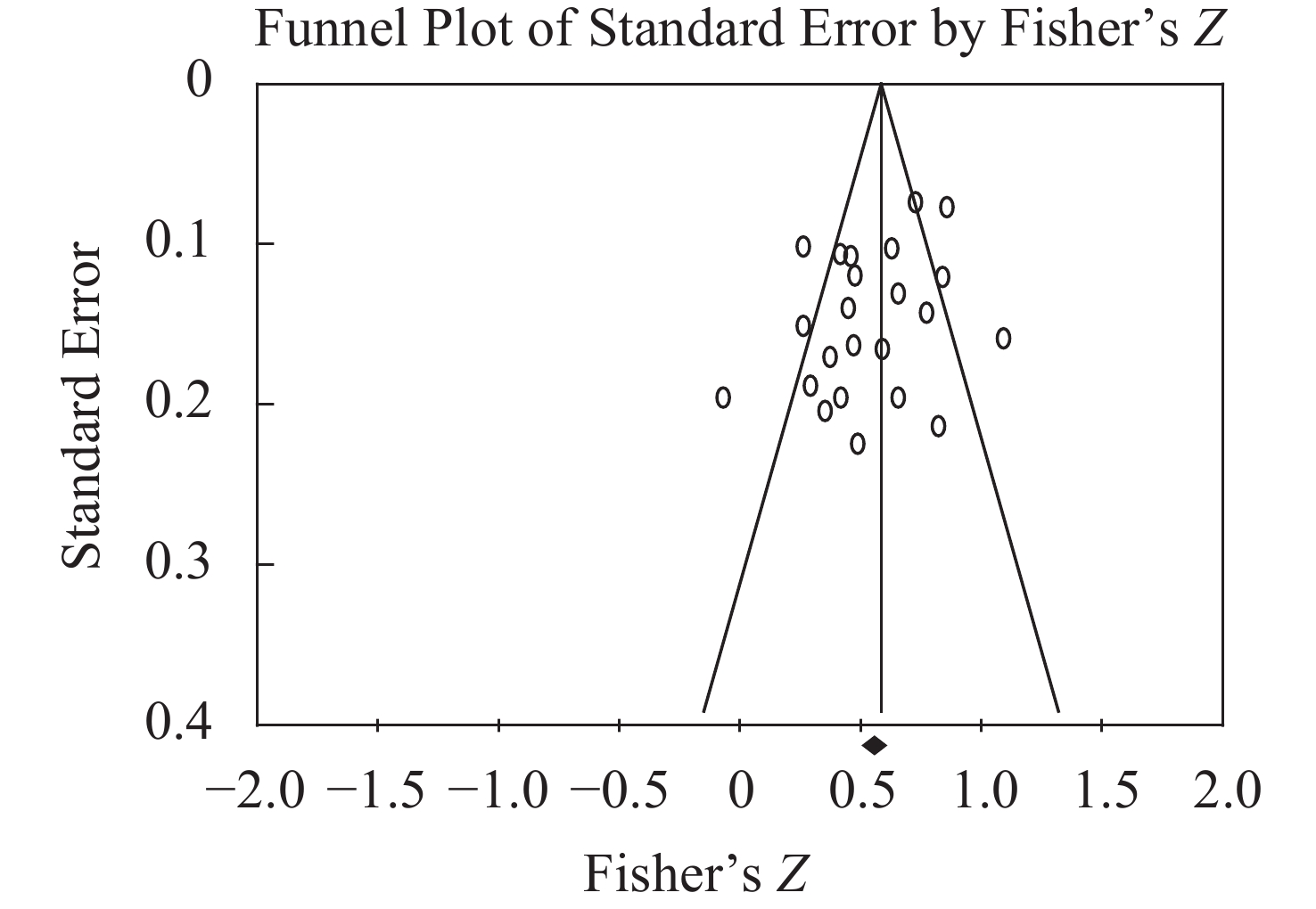

一般情况下,研究文献往往偏向于报告已出版的研究,而忽视正在发表或尚未出版的研究,这难免会产生粉饰研究结果的现象,因而可能会导致元分析结果存在出版偏倚情况。因此,为了减少出版偏倚效应,元分析应该尽可能包含所有可获得的研究,从而提高研究结果的可靠性。目前,判断是否存在发表偏倚的主要方法有漏斗图和失安全系数。一般情况下,研究点集中在漏斗顶端,并在两侧均匀分布,则表明不存在偏倚,研究点集中在漏斗底部并聚集在某一侧,则可能存在偏倚。图2—图5是本研究的效应值分布情况,从图中可以看出,研究存在出版偏倚的可能性较小。

|

| 图 2 整体效能效应值分布图 |

|

| 图 3 绩效效应值分布图 |

|

| 图 4 行为效应值分布图 |

|

| 图 5 心理效应值分布图 |

此外,本文还引入“失安全系数N”(fail-safe N)来检测出版偏倚水平。Viechtbauer(2007)指出,如果失安全系数N小于5K+10,则可能要重视出版偏倚产生的影响。结果显示,在p值为0.05时多元领导力与整体效能及其各指标之间的失安全系数分别为9 786、5 250、3 414和1 963,远远大于对应的临界值315(K=61)、270(K=52)、140(K=26)和130(K=24),这说明要为上述研究分别找到165、105、130和85篇未发表的“阴性”研究才能使结果发生逆转,因此基于上述研究结果,可以判断本文结论具有较强可靠性,即存在抽屉柜文件问题的可能性较小。

四、研究结果(一)多元领导力与效能关系检验结果

表3报告了变量的实证研究数量、累计总样本数、未修正加权的平均效应值、修正加权的平均效应值、95%的置信区间、Z统计值和失安全系数。最终本文共获得61个独立研究效应值,范围为–0.15到0.77,总样本量达到4 276个。正如表3所示,多元领导力与整体效能之间未修正加权的平均相关系数是0.32,在对两者之间的测量误差和抽样误差进行修正后,本研究得到多元领导力与整体效能之间的最终效应值为0.39,这两个相关系数均表明,多元领导力与领导力效能存在中等程度的正相关关系。此外,95%的置信区间上限为0.350,下限为0.436,p<0.001,元分析结果表明,多元领导力与整体领导力效能之间存在显著正相关关系,H1得到支持。

| 变 量 | 类 别 | 同质性检验 | K | N | μρ | 95%CI | 双尾检验 | |||

| I2 | Q值 | p值 | Z值 | p值 | ||||||

| 团队类型 | 面对面 | 57.517 | 117.694 | 0.000 | 51 | 3 645 | 0.394 | (0.348,0.439) | 14.846 | 0.000 |

| 虚拟 | 55.885 | 20.401 | 0.000 | 10 | 631 | 0.365 | (0.294,0.432) | 9.379 | 0.000 | |

| 文化差异 | 东方 | 51.226 | 34.855 | 0.007 | 18 | 1 595 | 0.507 | (0.448,0.563) | 12.583 | 0.000 |

| 西方 | 43.163 | 62.849 | 0.002 | 40 | 2 475 | 0.337 | (0.288,0.384) | 10.632 | 0.000 | |

| 多元领导力类型 | 共享 | 59.926 | 102.31 | 0.000 | 42 | 2 815 | 0.426 | (0.375,0.476) | 14.469 | 0.000 |

| 集体 | 13.494 | 11.560 | 0.005 | 11 | 920 | 0.284 | (0.216,0.349) | 7.890 | 0.000 | |

| 分布 | 20.866 | 2.527 | 0.000 | 3 | 79 | 0.277 | (0.050,0.477) | 2.381 | 0.017 | |

| 关系 | 70.892 | 13.742 | 0.008 | 5 | 392 | 0.368 | (0.181,0.530) | 3.714 | 0.000 | |

| 测量方法 | 聚合 | 56.770 | 97.154 | 0.000 | 43 | 3 364 | 0.376 | (0.249,0.318) | 13.301 | 0.000 |

| 社会网络 | 61.804 | 48.125 | 0.000 | 18 | 912 | 0.454 | (0.334,0.515) | 8.976 | 0.000 | |

| 数据属性 | 横截面 | 63.053 | 127.209 | 0.000 | 48 | 3 300 | 0.399 | (0.347,0.448) | 13.772 | 0.000 |

| 纵向 | 4.376 | 12.549 | 0.403 | 13 | 976 | 0.396 | (0.339,0.451) | 12.402 | 0.000 | |

针对本研究的领导力效能包含绩效指标及行为和心理指标,我们比较了多元领导力与不同效能指标之间关系的差异。如表3所示,三个指标的效应值分别为0.35、0.55和0.48,且3个效应值95%的置信区间都不包含“0”,这说明多元领导力与三个效能指标均有正向的相关性,其中与绩效呈现中等程度的相关,与行为和心理显著相关,该结果证实了与绩效相比,多元领导力对行为和心理有更显著的正向影响,H2得到支持。

此外,表4的元分析结果表明,相比于集体领导力(rcl=0.284)和分布领导力(rdl=0.277),共享领导力(rsl=0.426)和关系领导力(rrl=0.368)的调节作用更强。而且当多元领导力表现为共享领导力和关系领导力时,两者与效能的相关系数接近;当多元领导力表现为集体领导力和分布领导力时,两者与效能的相关系数接近。进一步,表5的结果表明,不同多元领导力类型具有显著的调节作用,其中平等型多元领导力对行为、心理等过程指标的影响更大,而等级型多元领导力对绩效指标的影响更大,因此,H3得到支持。

| 变 量 | K | N | μr | μρ | 95%CI | 双尾检验 | fail-safe N | |

| Z值 | p值 | |||||||

| 整体效能 | 61 | 4 276 | 0.32 | 0.39 | (0.350,0.436) | 15.58 | 0.000 | 9 786 |

| 绩效变量 | 52 | 3 780 | 0.30 | 0.35 | (0.283,0.406) | 10.13 | 0.000 | 5 250 |

| 行为变量 | 26 | 1 684 | 0.49 | 0.55 | (0.473,0.599) | 13.22 | 0.000 | 3 414 |

| 心理变量 | 23 | 1 489 | 0.43 | 0.48 | (0.387,0.554) | 9.40 | 0.000 | 1 963 |

| 注:K=独立研究样本数;N=所有研究中的累计数;μr=未修正加权的平均效应值;μρ=修正加权的平均效应值;95%CI=95%的置信区间;Z=检验统计量;fail-safe N=使结论不显著的“阴性”文献数量。 | ||||||||

| 变 量 | 效能指标 | 同质性检验 | K | N | μρ | 95%CI | 双尾检验 | |||

| I2 | Q值 | p值 | Z值 | p值 | ||||||

| 平等型多元领导力 | 过程指标 | 57.288 | 72.578 | 0.000 | 32 | 1 960 | 0.506 | (0.450,0.559) | 14.878 | 0.000 |

| 绩效指标 | 74.563 | 149.39 | 0.000 | 35 | 2 675 | 0.370 | (0.301,0.435) | 9.792 | 0.000 | |

| 等级型多元领导力 | 过程指标 | 66.799 | 33.132 | 0.000 | 6 | 395 | 0.254 | (0.130,0.369) | 4.959 | 0.000 |

| 绩效指标 | 78.655 | 23.425 | 0.000 | 14 | 999 | 0.403 | (0.177,0.589) | 3.406 | 0.000 | |

| 注:K=独立研究样本数;N=所有研究中的累计数;μρ=修正加权的平均效应值;95%CI=95%的置信区间;Z=检验统计量。 | ||||||||||

(二)调节效应检验结果

本研究检验了三个情境因素和两个方法因素的调节作用,具体分析如下:

1. 情境因素的调节效应

(1)团队类型。我们将团队类型分为虚拟团队和面对面团队,并检验了这两种团队特征对多元领导力效能的调节作用。表4的元分析结果显示,最终获得的与虚拟团队相关的效应值有10个,与面对面团队相关的效应值有51个,修正后的相关系数表明,多元领导力与领导力效能在虚拟团队(rvt=0.365)和面对面团队(rft=0.394)背景下的相关系数接近,且这两种团队类型95%的置信区间相互重叠,这表明团队类型对多元领导力与领导力效能的关系影响不显著,因此H4未得到支持。

(2)团队平均任期。在剔除了30篇未明确报告或无法判断团队平均任期的文章后共获得31个效应值。如表6所示,元回归结果表明团队平均任期负向调节多元领导力与领导力效能的关系(β=–0.005,p=0.016),在控制了团队类型(虚拟团队=0,面对面团队=1)后结论未变化,这表明成员在特定团队中任期越长,多元领导力对领导力效能的作用越可能减弱,因此H5被支持。

| 变 量 | 多元领导力—领导力效能 | t | p | |

| B | SE | |||

| 常量 | 0.397 | 0.024 | 16.715 | 0.000 |

| 团队平均任期 | –0.005 | 0.003 | –2.479 | 0.016* |

| 注:*表示p<0.050。 | ||||

(3)文化差异。本文根据国家类别将样本对象编码为东方文化情境(如中国大陆地区、中国香港地区、韩国、日本等)(K=18)和西方文化情境(如美国、德国、意大利、英国等)(K=40),其中剔除了3个全球企业样本的研究。表5的元分析结果显示,文化差异具有显著的调节效应,相比于西方文化(rwc=0.337),东方文化(rcc=0.507)对多元领导力与领导力效能的调节作用更强。此外,东西方企业样本之间的置信区间没有重叠部分,这说明rcc稳定地高于rwc,H6被支持。

2. 方法因素的调节效应

(1)领导力测量方法。我们对领导力测量方法进行编码,其中采用聚合方法测量的效应值有43个,采用社会网络方法测量的效应值有18个。表4修正后的相关系数表明,两种测量方法对多元领导力与领导力效能之间的关系均有改进作用。且结果显示,相比于聚合方法(ram=0.376),社会网络方法有更大的增量效应(rsm=0.454)。此外,两种测量样本间的置信区间无重叠部分,这说明rsm稳定地高于ram,表明领导力测量方法的确发挥了调节作用,H7被支持。

(2)数据属性。我们将不同时点收集数据的所有研究编码为两类:变量在同一时段收集的横截面样本或者静态样本的效应值有48个;变量在不同时段收集的纵向设计研究样本的效应值有13个。由表4可知,两种调节结果分别基于3 300和976个大型累积样本,但仍未得出显著的调节效应,所以数据属性对多元领导力效能没有显著影响,H8未被支持。

五、讨 论(一)多元领导力效能

与本文假设描述和大多数学者支持的结果相一致,多元领导力能提高领导力效能,特别是对心理和行为方面领导力效能的提升更明显;其中共享和关系多元领导力更有助于提升心理、行为方面的领导力效能,而分布和集体多元领导力更有助于提升绩效方面的领导力效能。这一结论表明企业可以通过实施多元领导力改善领导力效能,而且这种作用更多的是通过多元领导力影响团队成员的心理(如员工满意度、离职意向)以及行为(如团队创造力、团队凝聚力)等因素发生的。而且,以共享和关系多元领导力为主的平等型多元领导力以及以集体和分布多元领导力为主的等级型多元领导力分别具有不同的影响过程和作用机理。

(二)情境因素和方法因素对多元领导力影响领导力效能关系的调节作用

1. 情境因素的调节作用

(1)团队类型的调节作用。元分析结果表明,多元领导力与领导力效能的关系不受团队类型影响,即在虚拟团队与面对面团队中,多元领导力对领导力效能影响的差异并不显著。这一结论与Robert(2013)论证的观点相互矛盾。我们认为并非团队类型不影响两者间的关系,本文得出该结论的原因可能是:①本文的元分析仅包含少量的虚拟团队样本,这可能会影响结果的精确性。②本文的研究样本大多源自大中型企业和以创新为导向的高新技术企业,这些企业中的团队往往具有较大的流动性和灵活性,因而企业可能协同构建虚拟团队和面对面团队(如微软公司),这在无形中可能削弱了虚拟团队带来的消极面。随着虚拟团队类型实证研究的不断增加,元分析的数据资料会越来越丰富,我们考虑在未来的研究中对此问题展开更多探讨。

(2)团队平均任期的调节作用。元分析结果表明,团队平均任期会调节多元领导力与领导力效能的关系,团队平均任期的延长会减弱多元领导力对领导力效能的提升作用。我们认为,造成该现象的原因可能在于:①多元领导力本身的性质。由于领导力分享是随任务要求和组织情境而变化的,因此随着时间的推移,一些成员不得不放弃领导力而转变成追随者,这可能导致成员心理落差较大并产生不平等的权力分配感知,从而导致权力斗争和过程冲突,特别是当具有较强成就动机的团队成员不能获得相应的权力回报时,他们会表现出更多的不满。②团队发展过程。当前复杂动态的任务环境决定了团队必须要具备创造性解决问题的能力,而当团队发展周期较长时,团队可能日趋刚性化并逐步建立起一套自己的规则和程序,这可能削弱团队利用并探索新知识的能力,从而使团队面临“能力陷阱”,最终阻碍以往的领导力发挥作用。

(3)文化差异的调节作用。之前的研究很少考察不同文化情境引起的多元领导力研究结果差异。我们的元分析结果表明,多元领导力对东西方文化下的领导力效能都具有提升作用,但是在高集体主义和权力距离的东方文化下,多元领导力与领导力效能的相关性高于西方文化。分析原因,我们认为:①东方国家比西方国家有更强的集体主义意识,且儒家思想倡导的包容性使东方团队更重视内部和谐,因而东方团队在相互依赖和沟通合作方面较西方团队更胜一筹,团队成员为了团队和组织的发展更愿意接受他人的领导,所以东方文化的团队更能发挥多元领导力的效能作用。而西方国家的高个人主义和低权力距离使得西方团队更重视内部公平,当个体出现从领导者到追随者的身份转变时,这种领导力资源的不平等配置往往会产生负面影响。②相比于西方企业,东方企业的管理模式还不够成熟,领导力效能还存在很大的提升空间,企业面临的转型升级以及改革的持续推进对转变传统领导力模式提出了更迫切的要求。因而,东方文化情境下多元领导力对领导力效能的促进作用比西方情境下更显著。

2. 方法因素的调节作用

(1)多元领导力测量方法的调节作用。元分析结果表明,采用社会网络方法测量的多元领导力与领导力效能的相关系数大于采用聚合方法测量的多元领导力与领导力效能的相关系数。多元领导力本质上强调全体团队成员各自具有独特的领导影响力,他们共同参与管理过程,发挥集体领导力的作用。聚类方法将所有成员看成同质的,进而分析他们总体表现出的团队领导力,而社会网络方法将所有成员看成异质的,进而分析他们的相互作用关系表现出的团队领导力。所以,社会网络方法更适于分析多元领导力影响领导力效能的相关问题。

(2)多元领导力测量数据属性的调节作用。元分析结果表明,多元领导力与领导力效能之间的关系受数据属性影响很小。我们认为,并非采用纵向研究设计数据与横截面数据对多元领导力与领导力效能之间的关系没有影响,之所以得出这样的结论,是因为一些更具体的原因:①多元领导力在影响领导力效能过程中可能同时扮演了输入变量、过程变量和输出变量的作用,致使短期内的横截面数据也能反映某一时点的多元领导力与领导力效能之间的关系。虽然大部分研究将多元领导力视为团队输入变量,但一些研究显示,多元领导力既可以作为团队输入变量影响团队过程与结果,也受到团队过程和涌现状态的影响(Drescher等,2014)。因此,从长期看,多元领导力会在成员之间更广泛地传播,并逐渐稳定,会反映更真实的多元领导力与领导力效能间的关系;然而,从短期看,正如本文的元分析文献所反映的,采用横截面数据获得的多元领导力与领导力效能的相关系数相对会高于纵向研究设计数据获得的结果。②研究样本数量的限制。由于纵向研究设计较难以操作,因此学者大多采用横截面或者静态方法来考察多元领导力,导致无法真实地反映多元领导力的动态本质,因此,未来随着多元领导力研究的丰富和深入,应纳入更多采用纵向研究设计的文献,从而提高结果的可靠性和稳定性。

六、研究贡献与启示、局限与展望(一)研究贡献与启示

本文的理论贡献在于:首先,本研究借鉴了Denis等(2012)的多元领导力分类,通过元分析厘清了过去研究中多元领导力与领导力效能之间关系存在不一致结论的原因,重点比较了不同类型多元领导力与不同领导力效能指标之间的影响关系。所以,我们对多元领导力文献的元分析不同于以往仅关注某一类多元领导力(如共享领导力)与团队效能的元分析(Wang等,2014;Nicolaides等,2014;D’Innocenzo等,2016),有助于澄清目前多元领导力概念混用产生的领导力效能难以区分的问题,既能为不同类型的多元领导力效能提供更加精确的估计,也深挖了多元领导力影响领导力效能的本质,对分析当前多元领导力的研究现状并拓展领导力理论具有重要意义。其次,丰富和细化了多元领导力效能的边界条件和适用范围。由于探讨多元领导力与领导力效能之间可能存在的情境因素是目前研究的一个重要方向,目前的研究从共享领导力等方面对相关调节变量进行了分析(Wang等,2014;Nicolaides等,2014;D’Innocenzo等,2016),本文在前人大样本实证数据分析的基础上进一步细化了情境因素(团队类型、团队平均任期和文化差异)以及方法因素(领导力测量方法、数据属性)对两者关系的调节效应,为未来的相关研究指明了方向。

本文的管理启示在于:(1)谋求转变领导力模式的企业需要特别倡导和鼓励在团队成员之间分享领导力,以实施多元领导力。多元领导力强调变化与发展(Contractor等,2012),符合当今社会提出的挑战,如知识型员工日益占据主体地位,提出了自由成长、实现自我价值等需求;组织结构扁平化和网络化,管理者的授权与决策分享意识亟待提高等。这就意味着企业必须重视以变化为导向的多元领导力,并将其作为提升绩效、行为和心理等方面结果的有效方式。具体地,多元领导力的实施可以通过大量的领导力培训实现,一些公司(如谷歌、IBM、GE等)就是通过有效的多元领导力实践实现组织成功和可持续发展的。(2)根据企业自身特征、团队任务要求和组织环境权变实施多元领导力管理方式。实践表明,企业施行多元领导力并不一定会带来好的领导力结果,如花旗集团也曾试行领导力分权制度,但最终失败。所以,企业在施行多元领导力的过程中必须要了解自身领导力在不同团队类型、团队平均任期、企业文化下能发挥怎样不同的效能,并在团队建设过程中及时采取干预措施来训练团队,从而持续塑造多元领导力对效能的提升作用,这对面临复杂多变的组织环境及团队任务的高新技术企业和以创新为导向的企业、风险较高的金融机构等尤为重要。

(二)研究局限与展望

本文仍存在如下局限:(1)研究样本量相对较小。尽管近10多年来,多元领导力方面的研究数量激增,但是整体研究样本数仍相对较少,而且受条件限制,本研究对未公开发表或正在发表的成果缺乏收集,尽管本研究基于60篇实证文献得出的元分析结果具有一定的说服力,但可用于最终检验的亚组分析数量却相对较少,这可能会导致二阶抽样误差问题(Schmidt和Hunter,2014),从而影响研究结果的稳定性和可靠性。(2)样本类型有待改进。由于样本的局限,在本研究的虚拟团队与面对面团队比较中,虚拟团队样本量较少,而在数据属性比较中,有79%的研究采用横截面测量设计,不同研究样本所占比例差别过大,不利于真实反映它们对多元领导力效能的影响。未来的研究可以考虑随研究的发展纳入更多的采用纵向数据设计以及虚拟团队等类型的实证研究数据。(3)需进一步解释团队平均任期的动态本质。在企业实践中,伴随着团队原有成员的离开以及新成员的加入,新成员需要不断填补离开成员的领导力职能,这样团队任期的动态变化可能会影响多元领导力效能(Chandler等,2005)。因此,未来的研究应该将团队任期的动态变化考虑在内。(4)纳入其他调节变量进行分析。在目前的元分析中,我们关注调节因素对双变量的影响,但是受限于元分析自身的限制,我们不可能去考察所有的潜在调节效应。从本研究的结果来看,不同研究样本之间还存在差异化影响,这说明可能存在其他调节因素。因此,未来的研究应该做进一步考察,如任务特征(时间紧迫性)、团队特征(虚拟程度、年龄多样性)、组织环境(组织公平感)、领导力多元化程度、多元领导力的消极影响、垂直领导力与多元领导力之间的交互作用等都会对领导力效能的提升产生影响,这些都值得未来的研究深入考察。

① 包括Balthazard等(2004);Berdahl等(2005);Bergman等(2012);Carson等(2007);Carte等(2006);Charlier(2012);陈子宸(2015);Chiu(2014);Colbert等(2014);Daspit等(2013);Daspit等(2014);Drescher(2014);Ensley等(2006);Erkutlu(2012);Gupta等(2010);Gupta等(2011);韩宏稳和杨世信(2016);Hannah等(2011);蒿坡等(2014);蒿坡等(2015);Hiller等(2006);Hmieleski等(2012);Hoch等(2010a);Hoch等(2010b);Hoch(2013);Hoch和Kozlowski(2014);Huang(2013);Ishikawa(2012);Lee等(2011);Lin等(2005);Liu等(2014);马璐和王丹阳(2016);Marrone等(2007);McIntyre和Foti(2013);Mehra等(2006);Mehta等(2009);Mendez(2009);Muethel等(2012);Neubert(1999);Pearce和Ensley(2004);Pearce和Sims(2002);Pearce等(2004);Robert(2013);Rousseau和Aubé(2010);Serban和Roberts(2016);Sivasubramaniam等(2002);Small(2007);Smith等(2006);Stewart和Barrick(2000);Taggar和Seijts(2003);Tesluk和Mathieu(1999);Watson等(2002);韦联达(2014);Williams等(2010);Wu和Cormican(2016);谢永平和郑倩林(2016);Chen(2012);Zhang等(2012);赵鹏娟和赵国祥(2013);Zhou(2012)。

| [1] | 曹晶, 杨斌, 杨百寅. 行业环境调节作用下集体领导力的动态变化与企业绩效[J]. 管理学报, 2015(7): 993–1000. |

| [2] | 陈子宸. 创业团队共享领导对目标承诺的影响机制研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2015. |

| [3] | 韩宏稳, 杨世信. 共享型领导对团队创造力的影响及内在机制研究[J]. 现代管理科学, 2016(1): 118–120. |

| [4] | 蒿坡, 龙立荣, 贺伟. 共享型领导如何影响团队产出? 信息交换、激情氛围与环境不确定性的作用[J]. 心理学报, 2015(10): 1288–1299. |

| [5] | 马璐, 王丹阳. 共享型领导对员工主动创新行为的影响[J]. 科技进步与对策, 2016(22): 131–136. |

| [6] | 谢永平, 郑倩林. 信息多样化与创业团队绩效关系研究——以共享领导为中介变量[J]. 科技进步与对策, 2016(12): 8–15. |

| [7] | 朱瑜, 黄丽君, 曾程程. 分布式领导是员工主动行为的驱动因素吗?——一个基于多重中介效应模型的检验[J]. 外国经济与管理, 2014(9): 38–51. |

| [8] | Bergman J Z, Rentsch J R, Small E E, et al. The shared leadership process in decision-making teams[J]. The Journal of Social Psychology, 2012, 152(1): 17–42. |

| [9] | Bligh M C, Pearce C L, Kohles J C. The importance of self-and shared leadership in team based knowledge work: A meso-level model of leadership dynamics[J]. Journal of Managerial Psychology, 2006, 21(4): 296–318. |

| [10] | Carson J B, Tesluk P E, Marrone J A. Shared leadership in teams: An investigation of antecedent conditions and performance[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(5): 1217–1234. |

| [11] | Colbert A E, Barrick M R, Bradley B H. Personality and leadership composition in top management teams: Implications for organizational effectiveness[J]. Personnel Psychology, 2014, 67(2): 351–387. |

| [12] | Contractor N S, DeChurch L A, Carson J, et al. The topology of collective leadership[J]. The Leadership Quarterly, 2012, 23(6): 994–1011. |

| [13] | Daniels M A, Greguras G J. Exploring the nature of power distance: Implications for micro- and macro-level theories, processes, and outcomes[J]. Journal of Management, 2014, 40(5): 1202–1229. |

| [14] | Denis J L, Lamothe L, Langley A. The dynamics of collective leadership and strategic change in pluralistic organizations[J]. Academy of Management Journal, 2001, 44(4): 809–837. |

| [15] | Denis J L, Langley A, Sergi V. Leadership in the plural[J]. Academy of Management Annals, 2012, 6(1): 211–283. |

| [16] | D’Innocenzo L, Mathieu J E, Kukenberger M R. A meta-analysis of different forms of shared leadership-team performance relations[J]. Journal of Management, 2016, 42(7): 1964–1991. |

| [17] | Drescher M A, Korsgaard M A, Welpe I M, et al. The dynamics of shared leadership: Building trust and enhancing performance[J]. Journal of Applied Psychology, 2014, 99(5): 771–783. |

| [18] | Drescher G, Garbers Y. Shared leadership and commonality: A policy-capturing study[J]. The Leadership Quarterly, 2016, 27(2): 200–217. |

| [19] | Dyer K M. Relational leadership[J]. School Administrator, 2001, 58(10): 28–30. |

| [20] | Erkutlu H. The impact of organizational culture on the relationship between shared leadership and team proactivity[J]. Team Performance Management, 2012, 18(1-2): 102–119. |

| [21] | Hmieleski K M, Cole M S, Baron R A. Shared authentic leadership and new venture performance[J]. Journal of Management, 2012, 38(5): 1476–1499. |

| [22] | Hoch J E, Kozlowski S W J. Leading virtual teams: Hierarchical leadership, structural supports, and shared team leadership[J]. Journal of Applied Psychology, 2014, 99(3): 390–403. |

| [23] | Ishikawa J. Transformational leadership and gatekeeping leadership: The roles of norm for maintaining consensus and shared leadership in team performance[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2012, 29(2): 265–283. |

| [24] | Komives S R, Lucas N, McMahon T R. Exploring leadership: For college students who want to make a difference[M]. San Francisco: John Wiley & Sons, 2009. |

| [25] | Lin Z, Yang H, Arya B, et al. Structural versus individual perspectives on the dynamics of group performance: Theoretical exploration and empirical investigation[J]. Journal of Management, 2005, 31(3): 354–380. |

| [26] | Lipnack J, Stamps J. Virtual teams: The new way to work[J]. Strategy & Leadership, 1999, 27(1): 14–19. |

| [27] | Lipsey M W, Wilson D B. Practical meta-analysis[M]. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2001. |

| [28] | Liu S B, Hu J, Li Y H, et al. Examining the cross-level relationship between shared leadership and learning in teams: Evidence from China[J]. The Leadership Quarterly, 2014, 25(2): 282–295. |

| [29] | McIntyre H H, Foti R J. The impact of shared leadership on teamwork mental models and performance in self-directed teams[J]. Group Processes & Intergroup Relations, 2013, 16(1): 46–57. |

| [30] | Nicolaides V C, LaPort K A, Chen T R, et al. The shared leadership of teams: A meta-analysis of proximal, distal, and moderating relationships[J]. The Leadership Quarterly, 2014, 25(5): 923–942. |

| [31] | Pearce C L, Ensley M D. A reciprocal and longitudinal investigation of the innovation process: The central role of shared vision in product and process innovation teams(PPITs)[J]. Journal of Organizational Behavior, 2004, 25(2): 259–278. |

| [32] | Robert L P. A multi-level analysis of the impact of shared leadership in diverse virtual teams[A]. Proceedings of the 2nd ACM conference on computer supported cooperative work[C]. San Antonio, TX, United States: ACM, 2013. |

| [33] | Rousseau V, Aubé C. Team self-managing behaviors and team effectiveness: The moderating effect of task routineness[J]. Group & Organization Management, 2010, 35(6): 751–781. |

| [34] | Serban A, Roberts A J B. Exploring antecedents and outcomes of shared leadership in a creative context: A mixed-methods approach[J]. The Leadership Quarterly, 2016, 27(2): 181–199. |

| [35] | Wang D N, Waldman D A, Zhang Z. A meta-analysis of shared leadership and team effectiveness[J]. Journal of Applied Psychology, 2014, 99(2): 181–198. |

| [36] | White L, Currie G, Lockett A. Pluralized leadership in complex organizations: Exploring the cross network effects between formal and informal leadership relations[J]. The Leadership Quarterly, 2016, 27(2): 280–297. |

2018, Vol. 40

2018, Vol. 40

,

,