文章信息

| 外国经济与管理 2018年40卷第8期 |

- 邓少军, 芮明杰, 赵付春

- Deng Shaojun, Rui Mingjie, Zhao Fuchun

- 组织响应制度复杂性:分析框架与研究模型

- Organizational responses to institutional complexity: analytical frameworks and a research model

- 外国经济与管理, 2018, 40(8): 3-16

- Foreign Economics & Management, 2018, 40(8): 3-16.

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-09-19

2018第40卷第8期

2.复旦大学 管理学院,上海 200433;

3.上海社会科学院 信息研究所,上海 200235

2.School of Management, Fudan University, Shanghai 200433, China;

3.Institute of Information Sciences, Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai 200235, China

兴起于20世纪70—80年代的新制度理论已经成为组织与管理研究的主流视角之一。该理论认为,组织嵌入在广阔的社会环境中,社会环境将会给组织提出制度要求,带来制度压力,进而影响组织行为(Meyer和Rowan,1977;DiMaggio和Powell,1983)。然而,这一理论所隐含的制度与组织之间的密切关系似乎正在不断削弱:一方面,现有的制度研究过多地将关注焦点集中在制度和制度过程本身,而不是运用制度这一视角去更好地理解和解释组织及其行为(Greenwood等,2014);另一方面,新制度理论假设组织对制度压力的反应具有同质性,即组织只有服从制度要求才能获得合法性和生存发展所需的关键资源,从而导致组织在制度环境约束下出现行为趋同倾向,但这一默认假设正在受到越来越多的质疑,因为当组织面对多重竞争性或冲突性制度要求时,完全和迅速的服从往往很难做到,满足某一制度要求的同时很可能会以违背其他制度要求为代价(Heimer,1999)。

制度逻辑视角(institutional logics perspective)被认为是弥补新制度理论上述缺陷的一种突破。这里的制度逻辑是指社会层面的假设、价值观、信念、规则等,它包括了“如何解释组织现实、哪些是合适行为以及如何获得组织成功”的一系列原则(Thornton等,2012)。该视角更多关注的是多元化制度环境下不同制度逻辑对组织结构和行为异质性的影响(Thornton和Ocasio,2008;杜运周和尤树洋,2013)。但是,现有的制度逻辑研究依然存在一些不足,如通常仅关注一种主导逻辑(dominant logic)或至多两种逻辑对组织行为异质性的影响,容易低估或错误解释实践中组织所面对的制度复杂性程度(Greenwood等,2011)。再者,包括制度逻辑视角在内,现有的制度研究大多集中于组织场域层次,①聚焦于组织场域中主导逻辑的更替、扩散及其对组织结构与行为的影响,从组织乃至组织中个体微观层次,关注其如何能动地响应制度环境要求的研究还很缺乏(Kodeih和Greenwood,2014;Blomgren和Waks,2015)。这也是近年来制度与组织研究新兴的热点交叉领域。②该领域的开创性工作可以追溯到Oliver(1991)关于组织响应制度压力的战略研究,但其主要适用于组织响应单一制度压力的情形(Greenwood等,2011;Raaijmakers等,2015)。当组织面对多重竞争性制度要求和压力,特别是当这些要求彼此不相容而产生制度复杂性的情况下应当如何响应?已有研究的认识还非常有限。

进一步来看,“组织响应制度复杂性”虽然已经成为当前国外组织与战略管理研究的前沿领域,但基于中国独特制度环境的理论体系建构和针对性研究依然不足(涂智苹和宋铁波,2016)。中国制度环境下由于利益不一致、体制机制影响和文化历史等原因出现的“政令不通、执行变异、协调困难、朝令夕改、潜规则盛行”等制度现象,将会如何影响制度复杂性的形成、演化及组织响应行为,亟待进行深入研究。这将为发展与完善以中国为代表的新兴市场及转型国家的“制度复杂观”创造机会,也有助于为组织能动地响应制度环境挑战、降低制度合规成本并获得持续发展提供理论指导(陆亚东,2015)。

有鉴于此,本文拟提出一个多维分析框架,围绕制度复杂性的内涵、组织响应战略、典型应用情境等方面,对当前组织响应制度复杂性的相关研究进行解析,在此基础上,针对中国制度转型与变迁背景下制度复杂性响应研究的特殊价值、关键领域与核心问题,尝试建构一个本土化研究模型并对后续研究进行展望。本文的理论贡献在于:其一,提出“数量—内容—时间”的“三维度”制度复杂性内涵分析框架,探讨了以中国为代表的新兴市场与转型国家制度复杂性的独特特征,有助于拓展和深化对制度复杂性这一新兴概念的理论认识;其二,提出“结构—情境—人员—时间—位置”的“五维度”制度复杂性响应战略分析框架,有助于系统性梳理现有的响应战略以及挖掘和提出新战略;最后,在上述多维分析框架的基础上建构出组织响应制度复杂性的理论研究模型,为新兴市场及转型国家的“制度复杂观”理论建构与组织响应制度复杂性的相关研究指明了方向。

二、制度复杂性的内涵制度复杂性(institutional complexity)这一概念目前并没有十分清晰的定义,引用较多的是Greenwood等(2011)所描述的制度复杂性产生情境,即秉持不同制度逻辑的机构对组织提出的制度要求出现彼此不相容等复杂关系的一种状态。理论界对于制度复杂性的内涵认识存在一个演进的过程,较早的研究聚焦于“制度逻辑的数量”和“制度逻辑之间的不相容性”,之后研究者意识到制度逻辑之间除了不相容外还可能存在其他更为复杂多样的互动关系模式,同时也越来越重视制度复杂性随时间动态变化这一现象。基于上述理论认识的演进脉络,本文尝试建立一个“数量—内容—时间”的“三维度”分析框架来整合现有研究的主要观点(如图1所示)。

|

| 资料来源:作者研究绘制。 图 1 制度复杂性内涵认识的演进与“三维度”分析框架的提出 |

(一)数量维度:制度逻辑的数量

制度逻辑视角强调,组织所面对的多元化制度要求和压力,本质上是源于这些要求和压力背后的施与方所秉持的不同制度逻辑。据此,Greenwood等(2011)认为,制度逻辑的数量应当是制度复杂性的一个重要内涵维度:组织面对并受其影响的制度逻辑数量越多,在其他条件相同情况下制度复杂性就越显著。这与制度多元(institutional pluralism)的观点类似,着重关注的是制度逻辑的多样性以及由此导致制度安排的多元化(Kraatz和Block,2008)。然而,目前有关制度逻辑多样性的研究大多只涉及最多两种逻辑的比较与更替。这样的逻辑数量限制,容易低估或错误解释实践中组织所面对的制度复杂性程度,难以准确理解特定的组织响应行为,也遗漏了两种以上制度逻辑对组织结构和行为可能产生的更为复杂的影响(Greenwood等,2011)。

(二)内容维度:制度逻辑间的互动关系模式

制度复杂性不仅反映在制度逻辑的数量上,也体现了多重制度逻辑之间可能存在着复杂而多样的互动关系模式,现有研究涉及的主要有以下几种:

1. 逻辑不相容。除了制度逻辑的数量之外,Greenwood等(2011)还指出制度复杂性的另外一个内涵维度是逻辑之间的不相容性(incompatibility),主要体现为“角色、技能、实践做法、方案、绩效标准”等方面的争执、竞争或冲突。这是目前制度复杂性内涵认识的主流观点,即通常假设不同制度逻辑之间由于竞争与冲突的存在而总是不相容,即使表面上竞争与冲突可能有所平息,也被认为是暂时的“停战”,这种内在不相容性终将导致新逻辑对旧逻辑的取代,如此循环往复。至于逻辑之间不相容的程度,Greenwood等(2011)认为现有研究主要通过两种方式加以衡量:一是考察属于“目标差异”还是“方式差异”(Pache和Santos,2010),即源于基本理念与根本目标的冲突,通常难以调和,不相容程度较高,而如果只是在具体实现方式或途径上有不同观点,则调和余地相对较大,不相容程度较低;二是考察“逻辑的专属性”(Goodrick和Salancik,1996),即组织在面对特定制度逻辑所施加的制度压力影响下其自由裁量权大小,一般而言,明确、具体和有针对性的制度逻辑将限制组织行动者的自由裁量权,使之很难通过伪装或转移注意力等方式从核心争议中解脱,因而组织面对的制度复杂性程度较高。

2. 逻辑共存。以往研究对制度复杂性的界定主要集中于“逻辑数量”与“逻辑不相容”两个维度,但近期也有研究者强调,制度复杂性同样也体现在制度逻辑之间可能呈现出其他更为多样的互动关系模式(Raaijmakers,2013)。例如,不同制度逻辑之间尽管在本质上仍然存在竞争与冲突,但其结果并不一定是彼此伤害和相互替代,也可能在相当长时间内共存。这些共存的逻辑分别与组织场域中不同的行动者相关联,这时尽管某一种逻辑可能仍然比较突出,居于主导地位,但与之共存的其他逻辑也能发挥出相当的影响力以指导与之相联系的行动者。例如,Reay和Hinings(2009)对加拿大阿尔伯特省医疗保健业的研究表明,该“组织场域”在政府推行改革后虽然已经由“商业化逻辑”所主导,但原来盛行的“医疗专业化逻辑”在医师这一强力群体的支持下并没有消失,两种制度逻辑一直在很长时间内影响着该地区医疗保健业的发展与变迁。

3. 逻辑融合。目前也有少量研究涉及制度逻辑之间进行融合并在组织场域中产生混合型(hybrid)组织形式、实践行为及身份认同的现象(Raaijmakers,2013)。这时出现的新逻辑实际上是以前几种逻辑融合的结果。例如,Battilana和Dorado(2010)对南美洲玻利维亚小额信贷组织的案例研究表明,作为20世纪90年代新兴的一种混合型组织形式,小额信贷组织往往兼具双重使命:一方面需要秉持“扶贫开发逻辑”,通过提供借贷服务更好地帮助发展中国家的弱势群体;另一方面又需要在“银行逻辑”的指导下追求利润以满足自身运营需要和履行资产受托人责任。小额信贷组织需要融合上述两种存在一定矛盾的逻辑,形成一种新的“商业化小额信贷逻辑”,才能更好地适应组织发展的需要以避免出现“组织使命的偏离”。

4. 逻辑互补。以往研究更多关注的是逻辑之间的竞争与冲突,但是逻辑之间也可以通过合作的方式彼此互补甚至相互强化。例如,Greenwood等(2010)对西班牙制造企业裁员行为的研究表明,市场上绩效表现较差的公司往往会更多地裁员——这是“市场逻辑”在起作用,但是,两种非市场逻辑——家族企业秉持的“家庭逻辑”和区域性企业秉持的“地区逻辑”则减轻了企业对“市场逻辑”的反应,一定程度上缓和了企业裁员冲动与行为。由于上述两种逻辑深受当地天主教会推崇家庭观念、强调服务社区和承担社会责任的长期影响,因而“宗教逻辑”实际上进一步强化了这两种非市场逻辑对企业裁员行为的缓冲作用。

(三)时间维度:制度复杂性的动态化

制度复杂性的状态与模式并非固定不变,而是会受到组织场域发展过程的影响。例如,Greenwood等(2011)阐述了新兴场域与成熟场域中制度复杂性的变化现象,对于新兴场域,制度逻辑与制度要求往往模棱两可、具有较高的可渗透性或者尚未被广泛理解,组织行动者特别是制度创业者感受到的制度约束相对较小、自由裁量权较大,这一定程度上会降低制度复杂性,但此时由于制度要求不明晰、规制边界模糊化也可能导致外来行动者进入该场域更为容易,进而加剧新旧制度逻辑的竞争与冲突,增加预测制度要求的难度,因此也可能导致制度复杂性升高;而对于成熟场域,制度逻辑与制度要求一般较为明确或者容易预测,逻辑之间的竞争与冲突相对缓和或已经得到妥善解决,这一定程度上会降低制度复杂性,但此时由于组织行动者的自由裁量权较小,因而也存在制度复杂性升高的可能。此外,Raynard(2016)的研究也强调“易变的复杂性”(volatile complexity)对组织最具挑战性。

可见,制度复杂性本身的动态变化也构成了制度复杂性内涵的一个重要维度,而现有的制度逻辑研究主要关注组织场域内主导逻辑的更替,通常假设逻辑之间由于竞争与冲突而产生制度复杂性的情形是暂时的,新的主导逻辑替代旧逻辑后又会重新回归稳定状态,因此很少考虑制度复杂性长期持续的可能性。新兴的制度复杂性研究虽然意识到上述不足,承认制度复杂性存在动态变化,强调时间因素本身也可能成为制度复杂性的重要载体与来源,但针对性研究依然不足(Greenwood等,2011;Granqvist和Gustafsson,2016;Liu等,2016)。例如,多重制度逻辑的互动关系及其所呈现的复杂性状态如何随时间动态变化?影响制度复杂性动态变化的因素有哪些?制度复杂性的动态变化会对组织响应行为产生何种影响?这些都是明晰制度复杂性动态化这一内涵维度及作用机理需要研究和把握的关键问题。

三、组织响应制度复杂性的战略③组织如何响应制度复杂性?对这一问题的探讨最早可以追溯到Oliver(1991)的研究,她识别了组织响应制度压力的五种战略,包括默许、折中、逃避、反抗和操纵,强调对这些战略的选择取决于组织的、情境的和与特定制度压力相关联的因素。上述研究对于理解组织在面对单一制度压力时的响应战略选择是一个有用的理论框架,但对于组织如何响应多重竞争性制度压力,其指导意义相对有限(Raaijmakers等,2015)。此外,Oliver(1991)将组织视为一个整体的行动者来发展一致性战略以响应外部制度压力,忽视了制度复杂性导致组织内部产生冲突,组织中的个体成员会对制度复杂性产生不同反应的可能性(Bertels和Lawrence,2016)。基于上述不足,近年来围绕制度复杂性探讨组织响应战略的研究不断涌现,但总体较为零散,缺乏系统性分类,一定程度上制约了对新响应战略的探索。本文尝试建立一个“结构—情境—人员—时间—位置”的“五维度”分析框架来整合现有研究的主要观点(如表1所示),维度的选取主要是基于一些影响组织响应行为的关键因素。上述理论框架虽然难以涵盖所有的组织响应战略类型,也并非一个完全互斥的战略分类标准,但有助于对已有战略进行系统性梳理并为后续新战略的挖掘与开发提供思路。

| 维度名称 | 理论依据 | 研究层次 | 主要战略类型 |

| 结构导向战略 | 组织结构中不同部门或单位对制度逻辑、制度要求和制度压力的认知与反应可能存在较大差异 | 组织层次 | 区隔战略、解耦战略、混合战略 |

| 情境导向战略 | 制度复杂性与组织所处情境密切相关,通过适应、影响甚至改变情境,可能有助于组织响应制度复杂性 | 可涉及多个层次 | 模糊战略、即兴战略 |

| 人员导向战略 | 制度复杂性的响应与组织个体成员的属性特征、背景经历以及日常实践工作密切相关,个体成员的认知、情感与行为构成了组织响应战略选择的微观基础 | 个体层次 | 招募战略、平衡战略 |

| 时间导向战略 | 时间因素本身是制度复杂性的重要来源或载体,组织中对时间规范的不同认识及反应将会影响制度复杂性的响应行为选择 | 可涉及多个层次 | 时间延迟战略 |

| 位置导向战略 | 组织场域的不同地理位置对制度逻辑的包容度与接受能力存在差异,制度压力在组织场域中并非平均分布,组织场域中存在制度复杂性的薄弱点或突破口 | 场域层次 | 场域迁移战略 |

| 资料来源:作者研究归纳。 | |||

(一)结构导向战略

组织结构对制度复杂性的响应战略选择具有重要影响,这是因为,处在组织结构中不同位置的成员对制度逻辑、制度要求和制度压力的认知与接受程度存在较大差异(Delmas和Toffel,2008)。一般而言,组织结构中与外部联系较为密切、暴露在外部影响的程度较高或范围较大、组织自身的隔离能力相对较弱的部门或群体,更容易受到制度影响并成为其“代言人”(Greenwood等,2011)。由此,现有研究提出了一些结构导向的响应战略:

1. 区隔战略(compartmentalization)。它强调将不同的制度逻辑区分并隔离在不同的组织结构单位中,以此来降低组织所面对的制度复杂性程度(Binder,2007;Greenwood等,2011)。其理由是,在复杂的组织结构中,不同的部门或单位有着不同的专业化职员、存在着部门内部独有的工作方式、对外部资源与环境的依赖程度迥异,因而其对制度逻辑、制度要求和制度压力有着不一样的认知和接受程度。Binder(2007)对美国一家保障房服务机构的研究就表明,该组织三个核心部门对外部制度逻辑与制度要求产生不同反应的根源在于,各自部门的员工拥有不同的价值观和理念体系,对这些制度逻辑和制度要求存在着不同的理解。

2. 解耦战略。解耦(decoupling)是指将合法性相关的组织结构与提升效率相关的组织实践有意识地分离,因而解耦战略就意味着组织对特定制度逻辑及制度要求仅仅给予仪式上或象征性的承诺,与此同时仍然保留属于自己的核心认知(Boxenbaum和Jonsson,2008)。这是组织协调冲突性制度要求所采用的一种常见战略,其可以帮助组织隐藏表面服从背后的不服从,一定程度上有助于缓解外部制度环境给组织造成的压力,使组织在获得合法性的同时又兼顾了效率。尽管解耦行为被发现后有被剥夺合法性的风险,但解耦对组织成功往往非常关键,尤其是组织面对较高的资源稀缺性以及严重依赖掌握土地、资本、人力、供应渠道的外部机构时。目前,解耦的发生机制、行为动机、演变过程、行为结果、与组织场域的关系仍然是理论界持续关注的焦点(Misangyi,2016;Greenwood等,2011)。

3. 混合战略(hybridization)。它强调将不同的制度逻辑包容在同一组织结构中,而主要依靠组织成员及组织内部机制来进行平衡(Jarzabkowski等,2013;Smet等,2012)。这种战略可能会面临冲突失控的风险,有时也难以完全满足外部制度要求,但越来越多的研究表明,将冲突性制度逻辑进行整合并形成混合组织,可以避免组织在承担多重竞争性目标任务时出现“使命的偏离”(Battilana和Dorado,2010),或者有助于组织获得合法性(Pache和Santos,2013),还可能成为促进组织变革的机遇(Dalpiaz等,2016)。例如,Pache和Santos(2013)针对法国社会企业的研究指出,那些原本秉持“商业化逻辑”的企业可以选择性地吸纳并融合“社会福利逻辑”,通过“伪装”来获得进入特定领域的合法性。Dalpiaz等(2016)基于一家意大利企业的案例研究也表明,整合不同制度逻辑的混合战略有助于企业将传统的“工业制造逻辑”与新兴的“文化生产逻辑”有机结合,推动企业有效把握不同的市场机会并成为促进自身变革的契机。

(二)情境导向战略

组织响应制度复杂性的战略选择高度依赖于组织情境。因此,现有研究提出了一些情境导向的响应战略,强调组织可以通过适应、影响甚至改变所处情境来降低制度复杂性程度:

1. 模糊战略。Meyer和Höllerer(2016)将“战略模糊”(strategic ambiguity)概念引入到制度研究领域,强调组织承诺及行为的模糊化能够为理念、决策和行动的多元化解释创造更大空间,也为未来行动的选择带来更多灵活性。因此,模糊战略意味着组织选择能够迎合不同制度逻辑和制度要求的中立性、多义性或模棱两可的话语和行为,试图通过释放“烟幕弹”创造一种模糊情境,以缓解制度复杂性对组织造成的压力。例如,Meyer和Höllerer(2016)基于澳大利亚上市公司的实证研究表明,“股东价值”和“企业社会责任”往往分别对应不同的制度逻辑偏好——增加股东价值与履行社会责任常常存在冲突,企业可以像“变色龙”那样,通过承诺性话语及行为的中立、多义、模棱两可产生一种模糊情境,使得外部机构难以确切了解组织的真正态度与行为意图,这有助于抵消或缓和冲突性制度逻辑之间的矛盾,降低制度复杂性程度。

2. 即兴战略。Smets等(2012)基于一家在德国开展业务的英国法律公司案例发现,为了更快和更好地满足当地客户的法律需求,公司的律师更倾向于采用试验性和本地化方式来响应不同国家法律制度差异所造成的制度复杂性,并由此提出了“情境即兴”(situated improvising)的响应战略。该战略强调:其一,不依赖事先的系统性战略规划,而主要依靠组织成员在日常工作中的情境性试验、试错、搜索等即兴方式来针对性解决制度复杂性带来的具体挑战;其二,情境即兴不是战略性的制度设计过程,但也并非完全无意识,而是制度复杂性情境下基于“完成工作”或“做好工作”等理念驱动的结果;其三,个体层面的即兴反应构成了组织层面响应行为的微观基础,很可能成为推动制度变革的重要源泉,在此过程中,制度创业者是那些从事具体工作的实践者,而非高层的战略家;最后,情境即兴的过程是分散的、非线性的、局部或本地化的,涉及寻找解决问题新方式的过程,是组织响应制度复杂性的核心机制之一。

(三)人员导向战略

以往的制度复杂性响应研究大多集中于组织层面,近年来则有更多学者呼吁要重视制度复杂性响应的微观基础研究,即组织中的个体成员如何响应制度复杂性的微观过程与机理(Vermeulen等,2014;Bertels和Lawrence,2016;Raaijmakers,2015)。从某种意义上看,前述的即兴战略也可以视之为一种人员导向的战略,除此之外,现有研究还提出了其他一些人员导向战略:

1. 招募战略。组织中不同的个体成员对外部制度逻辑、制度要求和制度压力的影响有着不同的认知,基于各自背景与经历的差异,这些制度影响在个体成员身上留有的印记也不完全相同,这就为组织采用招募战略(recruiting)选拔合适人员来响应制度复杂性提供了机会。例如,Battilana和Dorado(2010)的研究表明,要想成功地融合商业与社区两种冲突性制度逻辑,可以有意识地招募合适人员——就是那些像“白纸”一样从未受到这些制度逻辑影响的人。由于这些冲突性制度逻辑并未在这些“新人”那里留有任何心理与行为烙印,因而这些人更容易与不同的制度逻辑有效对接,也更容易实现逻辑之间的共存与融合。Smets等(2012)的研究也发现,那些国际性法律服务公司更偏好招募国际性人才的一个重要原因在于,这些人一般掌握多国语言、具有海外学习与生活经历,很少拘泥于某种特定逻辑与做事方式,因而在即兴解决问题和处理跨国经营中的制度性矛盾问题时更为灵活,也更具适应性。

2. 平衡战略。Smets等(2015)基于对英国“劳合社”(Lloyd’s)保险社团组织的民族志研究表明,组织中的个体成员可以采用“区分、桥接和划界”三种平衡机制来处理那些互补但具有冲突性的制度逻辑以应对制度复杂性带来的挑战。“区分”(segmenting)是指组织成员依托已有的组织结构和日程安排对工作实践进行技巧性区分,将不同工作限定在特定位置或时间以回应不同受众的要求。“桥接”(bridging)是指将竞争性制度逻辑对应的不同工作实践巧妙结合,以获得互补的优势,例如“劳合社”的保险承保人既是利润导向的保险交易商,也是保险社团组织的会员,因而可以尝试将前者对应的“市场逻辑”与后者对应的“社区逻辑”有机结合以实现两种身份的互利与共赢。“划界”(demarcating)是指组织成员运用自我监督和他人监督等方式审查其桥接行为,对不同逻辑对应的工作实践范围划出界限,避免过度边缘化某一种制度逻辑而损害其赋予的合法性。

(四)时间导向战略

已有研究意识到时间因素与制度之间的密切联系,关注领域包括行动者如何在给定的时间机会窗口进行制度变革、行动者如何对制度复杂性选择延迟响应等(Granqvist和Gustafsson,2016)。这些研究假定,组织场域中的行动者将会受到时间规范(即集体共享的、期望的行动节奏模式)的影响,行动者对时间规范的不同理解将会导致其在行动节奏、时机选择、时间安排上产生冲突。总体来看,这些研究已经普遍承认制度主体具有时间嵌入特征,但仍然缺乏对时间因素在制度领域微观影响过程与互动轨迹的深入理解,这无疑是今后需要拓展的重要研究方向。

目前为止,较为明确的时间导向战略是Raaijmakers等(2015)提出的“时间延迟战略”(time delaying)。该研究意识到制度复杂性条件下组织将会面对更大的不确定性,决策者仅仅依靠以往经验驱动的信息处理机制不足以有效应对,还需要借助深思熟虑的问题解决和意义建构的新颖认知过程,但这通常需要花费更多的时间。通过时间上的延迟响应,决策者可以充分利用这一缓冲时间,通过消除反对性压力、挑战强制性压力、适应反对者要求、等待观望形势变化等举措来降低组织所面对的制度复杂性程度。Raaijmakers等(2015)基于荷兰儿童保育领域的实证研究表明,决策者面对的制度复杂性程度越高,其所需要的延迟时间将会越长。

(五)位置导向战略

以往研究大多着眼于组织内部来开发合适的响应战略,近年来研究者逐步将视角拓展到组织场域层面,利用组织场域中不同地理位置对制度逻辑接受程度的差异,寻找有效应对制度复杂性的薄弱点或突破口。由此Falconbridge和Muzio(2016)提出了“场域迁移战略”(field relocation)。该研究发现,不同国家司法制度体系的差异导致企业开展跨国经营时通常会面对较高程度的制度复杂性,而一家英国法律服务公司通过将有关业务集中于意大利米兰,成功地降低了企业在拓展国际业务时所面对的制度复杂性程度。这主要是因为米兰这座城市对这家英国公司所秉持的英国司法逻辑有着更高的接受度。这说明制度压力在组织场域中并不是平均分布的。通过实施场域迁移战略,企业重新确定不同区域分支机构的经营范围、经营规模和人员配置,将业务配置到那些对外部制度逻辑接受与包容度高、对制度压力承受力强的位置区域,可以有效降低企业所面对的制度复杂性程度。

四、组织响应制度复杂性的典型应用情境制度复杂性在某些情境下可能更为显著,此时将对组织发展产生更为关键的影响。西方国家的主流研究大多聚焦于制度复杂性更易显现的两类典型应用情境:一是着眼于组织内部,关注那些容纳多重制度逻辑的混合组织(hybrid organizations)如何响应制度复杂性;二是着眼于组织外部,考察复杂动态的组织场域特征如何影响制度复杂性以及相应的组织响应行为。而以中国为代表的新兴市场及转型国家则又为组织响应制度复杂性提供了独特的国别应用情境。

(一)混合组织

当前,组织面对的制度环境日趋多元化,环境中的多重制度逻辑通过“代言人”进入组织后极有可能由于彼此不相容而触发组织内部张力,导致组织成员之间爆发冲突,给组织合法性甚至生存与发展带来危机。因此,那些兼具多重使命、需要并且能够有效容纳多重制度逻辑的混合组织受到越来越多的关注。

混合组织将多重制度逻辑容纳在组织内部,可以充分吸纳来自不同制度逻辑的有用元素,通过逻辑之间的碰撞、融合与互补,形成有助于平衡多重制度压力的折中方案,也有可能产生创新与变革的新机会,这些优势对于组织赢得合法性并实现创新发展具有重要意义。但是,随着制度逻辑之间的不相容程度升高,混合组织将会面临更多的挑战,如导致组织中的对抗行为升级,组织内部的合作更为困难等。此外,服从一种制度逻辑对应的制度要求常常不得不拒绝其他制度逻辑对应的要求,这极有可能损害组织的合法性。上述挑战在组织长期面对多元化制度环境时将会变得更为尖锐。可以预见,混合组织中的制度复杂性响应实践将会是今后组织响应制度复杂性研究的重要领域。

(二)复杂动态场域

关注组织场域对组织结构与行为的影响,一直以来就是组织与制度融合研究的传统热点领域。而复杂动态场域无疑是组织响应制度复杂性研究的又一典型应用情境。参照Greenwood等(2011)对场域特征的分类,组织场域的复杂性通常体现在:其一,新兴场域中规制边界模糊化导致新旧进入者出现逻辑冲突以及制度要求预测困难的情形;其二,成熟场域中规制要求严格导致组织行动者自由裁量权受限的情形;其三,存在众多不相容的制度影响主体以致场域的碎片化或分割程度较高的情形;其四,场域中制度要求的正式化程度较高导致组织行动者自由裁量权受限的情形;其五,场域中制度要求的正式化程度较低导致制度要求预测困难的情形;最后,场域的集权或统一程度较低导致制度要求预测困难的情形。

组织场域的动态化特征则主要体现在两个方面:一是场域发展处于剧烈变化或面临重大转型的阶段,如新兴场域的形成、成熟场域的转型等;二是制度复杂性本身呈现剧烈变化的一些组织场域,如现有的制度复杂性研究大多聚焦于高等教育转型、医疗卫生改革、新兴社会组织发展、跨国企业适应海外市场等具有动态变化特征的组织场域。

(三)中国情境应用的差异

由于已有研究大多基于西方国家背景,相关研究结论是否适用于新兴市场及转型国家仍需进一步检验。基于学者们对中国情境特征及影响的讨论(Luo和Rui,2009;苏敬勤和刘畅,2016;涂智苹和宋铁波,2016),本文认为,在以中国为代表的新兴市场及转型国家研究组织如何响应制度复杂性,需要着重考虑如下情境性差异:

第一,制度复杂性的总体特征表现差异。参照陆亚东等(2015)等学者的观点④,制度复杂性在以中国为代表的新兴市场及转型国家很可能会呈现出一些独特特征,如“模糊性”主要表现为制度逻辑和制度要求难以预测(包括制度复杂性的数量、内容与时间等多个维度)、明规则(正式制度)与潜规则(非正式制度)的并行与错位、制度规制边界不清晰等;“易变性”主要表现为制度逻辑与制度要求的快速变化(同样可反映在制度复杂性的数量、内容及时间等多个维度),以致朝令夕改、执行变异等现象普遍;“冲突性”或“矛盾性”主要表现为制度逻辑与制度要求之间的冲突与矛盾更为显著、协调与包容的难度更大,如中央与地方利益不一致容易出现纵向制度逻辑冲突(Luo等,2017),政府、市场、企业等目标差异则容易出现横向制度逻辑冲突;“分割性”或“差异性”主要表现为制度逻辑与制度要求存在较大的区域差异或场域位置差异,以致条块分割、政令不通等现象普遍。显然,制度复杂性在不同国家情境下的不同特征表现,很可能会对组织响应行为产生差异性影响。

第二,政府与市场的“双强共存、双变互动”带来独特影响。这意味着,强势政府对应的政府行政管控逻辑及相关的国企逻辑与强势市场对应的市场逻辑或商业化逻辑长期共存、共演和互动,成为中国情境下制度复杂性的一个重要来源。如何在政府与市场的逻辑冲突及由此产生的制度复杂性中求得平衡并赢得合法性,是中国企业需要长期面对的关键问题。

第三,组织响应行为受到独特的社会文化因素影响。例如,东方文化强调“执中”“均衡”“兼得”“和合”与“变化”,这意味着组织在响应制度复杂性时,可能更为谨慎,重视把握时机、节奏与分寸——既不能被动防御而丧失机会,也不能冒进成为“枪打的出头鸟”,同时也可能更强调多重逻辑的平衡、融合与互补。此外,对关系与社会网络资源的高度依赖也将会对组织响应行为产生影响,组织可能更倾向于从关系网络中进行学习以获得如何响应的启示,也可能更倾向于联合关系网络中的其他组织对制度复杂性施加反向影响。

第四,转型环境下场域的复杂性与动态性更为显著。Raynard(2016)将场域中逻辑的优先权是否有定论、场域中逻辑的管辖范围是否重叠视为制度复杂性的重要影响因素。而在转型中国家,新兴场域形成和成熟场域转型并存,很多场域缺乏稳定的逻辑优先次序,逻辑管辖范围重叠的现象十分普遍(李晓丹和刘洋,2015),这预示着场域的复杂性与动态性相对于西方国家更为显著,这无疑将大大增加组织响应的难度。

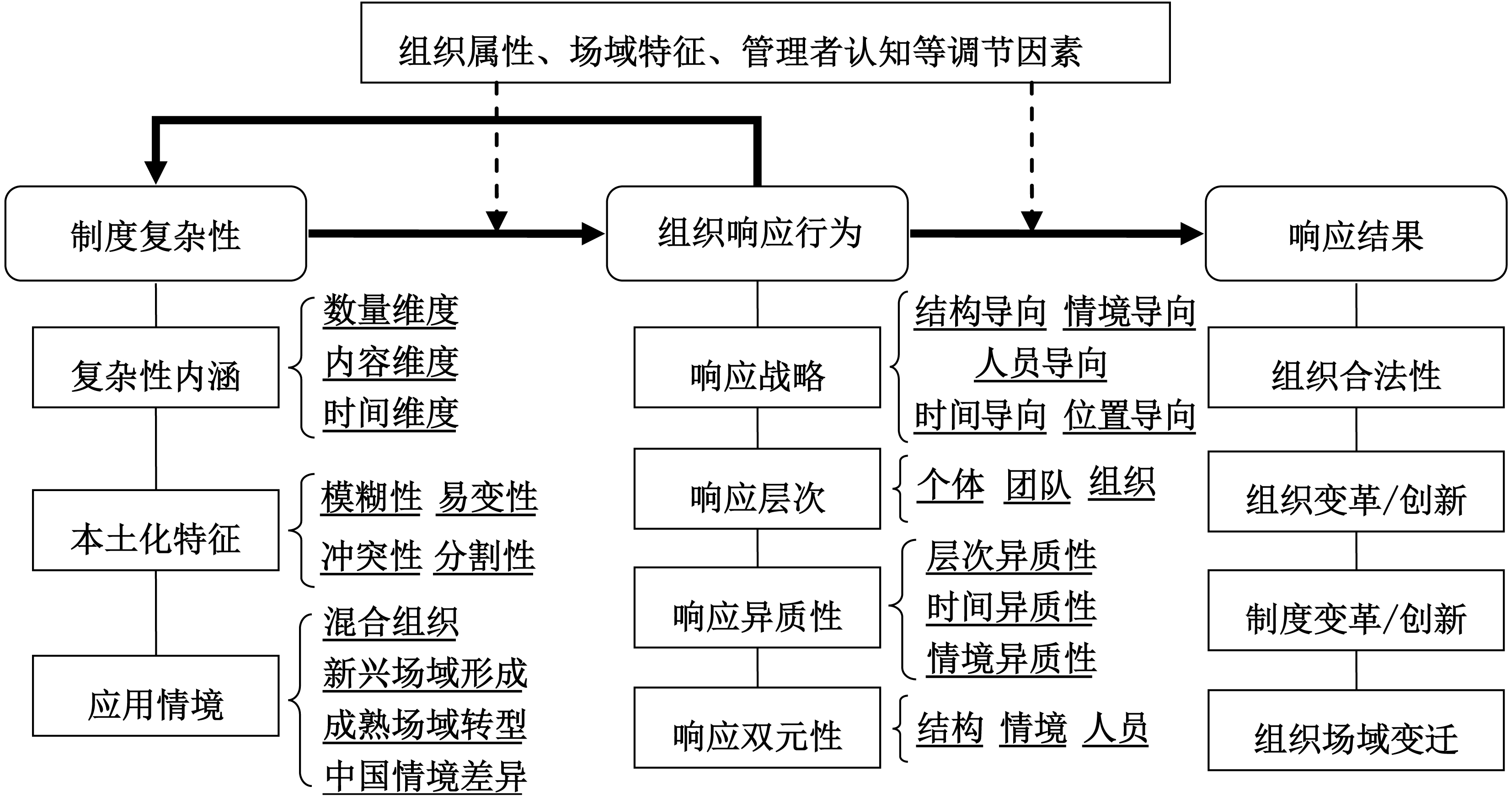

五、研究模型建构与展望基于对已有文献的梳理,本文在前述分析框架的基础上建立了一个本土化理论研究模型(如图2所示)。模型的建构主要有如下考虑:一是要纳入该领域国际研究亟待拓展的前沿方向,如组织响应战略、混合组织的多重制度逻辑、制度复杂性响应的微观认知与情感机制、场域层面的制度复杂性等(Vermeulen等,2014,2016);二是要纳入前文提出的多维分析框架,以便更好地诠释制度复杂性内涵、梳理现有的响应战略并帮助识别与开发新战略;三是要明晰组织响应制度复杂性的典型应用情境以及今后研究值得关注的具体方向;四是要充分关注本土化环境可能产生的独特影响。接下来,本文将就理论模型中的主要构成模块与作用路径分别进行阐释和研究展望。

|

| 资料来源:作者研究绘制。 图 2 组织响应制度复杂性的理论研究模型 |

(一)制度复杂性研究展望

制度复杂性构成了模型的前因模块,值得关注的重点领域包括:

第一,制度复杂性的内涵。未来研究可以参考本文提出的“数量—内容—时间”的“三维度”分析框架,从制度逻辑与制度安排的多样性、制度逻辑与制度安排的互动关系模式以及制度复杂性的动态化三个方面深入理解制度复杂性的概念内涵。同时还可以此为基础,尝试挖掘制度复杂性的其他内涵特征与外在表现。

第二,制度复杂性的本土化特征、表现与影响。本文讨论了制度复杂性在以中国为代表的新兴市场及转型国家所体现的一些独特特征,如模糊性、易变性、冲突性与分割性,未来研究需要进一步明晰这些特征在不同研究情境中的具体表现、对制度复杂性和组织响应行为的影响,同时还可以深入挖掘和识别其他本土化特征及其表现。

第三,制度复杂性的典型应用情境。如前所述,一方面可以重点关注混合组织如何响应制度复杂性,如当前国有企业的混合所有制改革,国有、民营、外资等多种主体的参与,极易出现多重制度逻辑冲突以致制度复杂性凸显等现象(Bruton等,2015);此外,近年来“大众创业、万众创新”背景下社会企业发展和社会创业现象日益普遍,由于这些社会企业大多兼具双重使命、受到多重制度逻辑的影响,也可以尝试从混合组织如何响应制度复杂性的角度开展研究。另一方面,可以关注新兴场域中的制度复杂性及其响应问题,尤其是近年来基于移动互联网和共享经济的新型商业模式不断涌现,如网约车、共享单车等新生事物的发展出现了广泛争议,其中往往存在着多重制度逻辑与制度要求的剧烈冲突,有效应对制度复杂性对于这些新兴场域及相关企业的健康发展具有重要意义(蔡宁等,2017)。还譬如中国企业的国际化,也涉及企业如何适应全新组织场域的问题,目前已经有学者开展了一些有益的尝试(彭长桂和吕源,2016;魏江等,2016)。此外,一些传统行业如医疗、教育、批发零售、产能过剩或高污染的制造业,行业转型升级的过程也是组织场域变迁以致制度复杂性凸显的过程,对这些领域开展相关研究也将极具理论与现实意义。在上述领域研究中,应当充分考虑前述中国情境应用的差异,进一步明晰中国情境下组织响应制度复杂性的独特行为规律。

(二)组织响应行为研究展望

组织如何响应制度复杂性是模型的核心模块,值得关注的重点领域包括:

第一,组织响应战略。未来研究可以参考本文提出的“结构—情境—人员—时间—位置”的“五维度”战略分析框架,从这些影响组织响应行为的关键因素着手来进一步识别和挖掘新战略,也可以关注这些战略在不同研究情境下的具体表现与应用效果,例如,在何种情形下哪些响应战略能够有效降低制度复杂性程度,而另一些响应战略则效果不佳。此外还可以研究提出新的战略分析维度或其他战略分类视角。

第二,组织响应层次。如前所述,制度复杂性的响应可以体现在组织、团队、个体等多个层次。未来研究尤其需要关注组织中的决策者和其他个体成员如何关注、感知及响应制度复杂性,进一步明晰组织响应制度复杂性的微观层次认知与情感机制(Vermeulen等,2014,2016;Voronov和Weber,2016;Toubiana和Zietsma,2017),以及不同层次响应行为之间的交互影响。

第三,组织响应异质性。以往新制度理论假设组织在制度约束下将会出现行为趋同倾向,而制度逻辑视角与制度复杂性研究则重点关注组织在制度约束下的行为异质性(Ocasio和Radoynovska,2016)。未来研究可以着重考察:“层次异质性”,即组织、团队、个体等不同层次在响应制度复杂性方面的行为差异及其变化;“时间异质性”,即不同时间阶段同一主体或同一层次的不同主体在响应行为上的差异及其变化;“情境异质性”,即不同情境下同一主体或同一层次的不同主体在响应行为上的差异及其变化等。

第四,组织响应双元性。双元理论强调培育组织在同一时间执行差异化甚至竞争性战略行动的能力(Simsek等,2009;凌鸿等,2010),而制度复杂性情境下同样需要组织在多重竞争性制度逻辑和制度要求中寻求协调、平衡与结合以获得逻辑融合或互补的好处,也即实现制度双元(institutional ambidexterity)(Jarzabkowski等,2013)。未来研究需要对制度双元的实现机制、影响因素、后续结果开展深入研究:一方面,可以借鉴“结构双元、情境双元、领导双元”的思路(邓少军和芮明杰,2013),着重从组织结构的区隔与整合、适宜性情境的营造以及个体层面的双元领导力等维度进行研究;另一方面,考虑到双元理论在东西方国家通常具有不同的文化、制度、市场及认知基础(陆亚东,2015;陆亚东等,2015;Barkema等,2015),中国情境下制度双元实现及影响的独特机理,很可能会成为本土化“双元理论”及“制度复杂观”的重要理论创新点与突破口。

第五,组织响应制度复杂性的路径机制。这主要体现在三个方面:一是制度复杂性的内涵维度、本土化特征及应用情境如何影响组织响应行为,包括响应战略、响应层次、响应异质性及响应双元性等;二是组织响应行为如何对制度复杂性施加反作用,以促使制度复杂性朝有利于组织的方向演变发展;⑤三是上述过程存在哪些调节性影响因素以及具体的调节作用机制如何?如Greenwood等(2011)就提到了组织属性(所处场域的位置、组织结构、所有权性质或治理结构、组织身份认同等)和场域特征(场域分割性、场域正式结构、场域集权性等)两类调节因素。此外,由于制度复杂性在相当程度上是组织个体成员感知的结果,考虑管理者认知的调节作用也是一个重要研究方向。

(三)组织响应结果研究展望

制度复杂性的响应行为很可能会对组织及其所在场域的发展产生重要影响,这构成了模型的结果模块,值得关注的重点领域包括:

第一,制度复杂性响应与组织合法性。未来研究可以进一步考察制度复杂性的内涵维度、本土化特征及具体情境表现可能对组织合法性带来哪些挑战?在此基础上再深入研究制度复杂性的响应战略、响应层次、响应异质性及响应双元性等维度变化对组织合法性的影响。在上述过程中,还需要注意区分组织整体的合法性水平以及不同制度影响主体分别赋予合法性之间的作用机制差异。

第二,制度复杂性响应与组织变革或创新。组织在面对制度复杂性时并非只能采取被动防御式反应,也可以积极主动地适应制度环境挑战,把握制度逻辑冲突、融合与互补的机会,促进组织变革或创新(Jay,2013;Dalpiaz等,2016)。未来研究可以关注何种制度复杂性特征、情境及组织响应行为更有利于推动组织变革或创新,相关实现机制如何?存在哪些影响与调节因素等?此外,在研究中整合宏观(场域层次)、中观(组织层次)、微观(个体层次)等多层次视角,也将有助于深入理解制度复杂性响应与组织变革或创新的关系机理。

第三,制度复杂性响应与制度变革或创新。组织对制度复杂性的响应极有可能改变已有制度安排之间的关系,这将为制度变革或创新带来契机(Smets等,2012)。未来研究可以关注制度复杂性对制度变革或创新可能带来哪些机遇与挑战?在此基础上进一步考察制度复杂性响应行为对制度变革或创新的影响,以及制度复杂性条件下制度变革或创新的实现机制与影响因素。尤其是,以往制度变革或创新研究大多集中于组织场域层次,未来仍需加强组织微观层次研究,以更好地掌握制度复杂性条件下制度变革或创新的激活与驱动机理。

第四,制度复杂性响应与场域变迁。组织场域的形成与变迁并非单纯的外生性事件,而是场域中相关组织对制度复杂性持续、累积性响应后进行集体社会建构的结果(Greenwood等,2011)。因此,未来研究在探讨组织响应行为对制度复杂性的反作用基础上,还可以进一步考察其对所在场域演化、变迁的影响,特别是与场域的成熟度、分割性、正式性及集权化等特征变化的关系。

① 新制度学派用组织场域(organizational fields)来描述那些由组织建构的、在总体上获得认可的制度生活领域,这些组织包括关键供应者、资源和产品消费者、监管者以及其他提供类似服务或产品的组织,组织场域是制度理论研究中有关制度与组织关系的核心分析单元。

② 例如,国际知名期刊Strategic Organization在2016年第4期发表了“组织响应制度复杂性”的研究专刊;Organization Studies则在2015年第2期发布了有关“制度的情感性响应”的征稿通告。

③ 在西方研究中,响应战略(response strategies)和响应战术(response tactics)具有明显差异,由于“strategies”和“tactics”在中文中均可译为“策略”,为避免混淆,本文统一采用“响应战略”(response strategies)的译法。

④ 陆亚东教授在《外国经济与管理》网络学术沙龙第16期讲座中指出,西方的制度复杂性研究重点大多聚焦于制度逻辑和制度安排的多向性,而以中国为代表的新兴市场与转型国家则更应该关注模糊性、冲突性、差异性等特征影响,参见:陆亚东. 国际顶级管理学期刊的编审机制及发展趋势[EB/OL]. https://v.qq.com/x/page/d03063vbxsi.html,2016。

⑤ 以网约车行业为例,2016年京沪等地相继推出的地方性网约车实施细则(征求意见稿)因为诸多严苛规定引发了广泛争议,在滴滴公司及社会各界的努力下,最终发布稿调整了部分不合理的规定,这实质上就是对制度复杂性施加反作用的例子。

| [1] | 蔡宁, 贺锦江, 王节祥. " 互联网+”背景下的制度压力与企业创业战略选择——基于滴滴出行平台的案例研究[J]. 中国工业经济, 2017(3): 174–192. |

| [2] | 邓少军, 芮明杰. 高层管理者认知与企业双元能力构建——基于浙江金信公司战略转型的案例研究[J]. 中国工业经济, 2013(11): 135–147. |

| [3] | 杜运周, 尤树洋. 制度逻辑与制度多元性研究前沿探析与未来研究展望[J]. 外国经济与管理, 2013(12): 2–10. |

| [4] | 李晓丹, 刘洋. 制度复杂理论研究进展及对中国管理研究的启示[J]. 管理学报, 2015(12): 1741–1753. |

| [5] | 陆亚东. 中国管理学理论研究的窘境与未来[J]. 外国经济与管理, 2015(3): 3–15. |

| [6] | 陆亚东, 孙金云, 武亚军. " 合”理论——基于东方文化背景的战略理论新范式[J]. 外国经济与管理, 2015(6): 3–25. |

| [7] | 苏敬勤, 刘畅. 中国企业外部情境架构构建与研究述评[J]. 外国经济与管理, 2016(3): 3–18. |

| [8] | 涂智苹, 宋铁波. 制度压力下企业战略反应研究述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2016(11): 101–114. |

| [9] | 魏江, 王诗翔, 杨洋. 向谁同构? 中国跨国企业海外子公司对制度双元的响应[J]. 管理世界, 2016(10): 134–149. |

| [10] | Battilana J, Dorado S. Building sustainable hybrid organizations: The case of commercial microfinance organizations[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(6): 1419–1440. |

| [11] | Binder A. For love and money: Organizations’ creative responses to multiple environmental logics[J]. Theory and Society, 2007, 36(6): 547–571. |

| [12] | Boxenbaum E, Jonsson S. Isomorphism, diffusion and decoupling[A]. Greenwood R, Oliver C, Sahlin K, et al. The SAGE handbook of organizational institutionalism[C]. London: SAGE, 2008: 78–98. |

| [13] | Dalpiaz E, Rindova V, Ravasi D. Combining logics to transform organizational agency: Blending industry and art at Alessi[J]. Administrative Science Quarterly, 2016, 61(3): 347–392. |

| [14] | DiMaggio P J, Powell W W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J]. American Sociological Review, 1983, 48(2): 147–160. |

| [15] | Faulconbridge J, Muzio D. Global professional service firms and the challenge of institutional complexity: " Field relocation” as a response strategy[J]. Journal of Management Studies, 2016, 53(1): 89–124. |

| [16] | Goodrick E, Salancik G R. Organizational discretion in responding to institutional practices: Hospitals and cesarean births[J]. Administrative Science Quarterly, 1996, 41(1): 1–28. |

| [17] | Granqvist N, Gustafsson R. Temporal institutional work[J]. Academy of Management Journal, 2016, 59(3): 1009–1035. |

| [18] | Greenwood R, Díaz A M, Li S X, et al. The multiplicity of institutional logics and the heterogeneity of organizational responses[J]. Organization Science, 2010, 21(2): 521–539. |

| [19] | Greenwood R, Hinings C R, Whetten D. Rethinking institutions and organizations[J]. Journal of Management Studies, 2014, 51(7): 1206–1220. |

| [20] | Greenwood R, Raynard M, Kodeih F, et al. Institutional complexity and organizational responses[J]. Academy of Management Annals, 2011, 5(1): 317–371. |

| [21] | Heimer C A. Competing institutions: Law, medicine, and family in neonatal intensive care[J]. Law and Society Review, 1999, 33(1): 17–66. |

| [22] | Jarzabkowski P, Smets M, Bednarek R, et al. Institutional ambidexterity: Leveraging institutional complexity in practice[A]. Lounsbury M, Boxenbaum E. Institutional logics in action[C]. Bingley: Emerald, 2013: 37–61. |

| [23] | Kodeih F, Greenwood R. Responding to institutional complexity: The role of identity[J]. Organization Studies, 2014, 35(1): 7–39. |

| [24] | Luo X W, Wang D Q, Zhang J J. Whose call to answer: Institutional complexity and firms’ CSR reporting[J]. Academy of Management Journal, 2017, 60(1): 321–344. |

| [25] | Meyer R E, Höllerer M A. Laying a smoke screen: Ambiguity and neutralization as strategic responses to intra-institutional complexity[J]. Strategic Organization, 2016, 14(4): 373–406. |

| [26] | Oliver C. Strategic responses to institutional processes[J]. Academy of Management Review, 1991, 16(1): 145–179. |

| [27] | Pache A C, Santos F. When worlds collide: The internal dynamics of organizational responses to conflicting institutional demands[J]. Academy of Management Review, 2010, 35(3): 455–476. |

| [28] | Raaijmakers A G M. Take care! Responding to institutional complexity in Dutch childcare[M]. Ridderkerk: Ridderprint, 2013. |

| [29] | Raaijmakers A G M, Vermeulen P A M, Meeus M T H, et al. I need time! Exploring pathways to compliance under institutional complexity[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(1): 85–110. |

| [30] | Reay T, Hinings C R. Managing the rivalry of competing institutional logics[J]. Organization Studies, 2009, 30(6): 629–652. |

| [31] | Smets M, Jarzabkowski P, Burke G T, et al. Reinsurance trading in Lloyd’s of London: Balancing conflicting-yet-complementary logics in practice[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(3): 932–970. |

| [32] | Smets M, Morris T I M, Greenwood R. From practice to field: A multilevel model of practice-driven institutional change[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(4): 877–904. |

| [33] | Thornton P H, Lounsbury M, Ocasio W. The institutional logics perspective: A new approach to culture, structure and process[M]. New York: Oxford University Press, 2012. |

| [34] | Thornton P H, Ocasio W. Institutional logics[A]. Greenwood R, Oliver C, Sahlin K, et al. The SAGE handbook of organizational institutionalism[C]. London: SAGE, 2008: 99–129. |

| [35] | Vermeulen P, Zietsma C, Greenwood R, et al. Special issue of strategic organization: " Strategic responses to institutional complexity”[J]. Strategic Organization, 2014, 12(1): 79–82. |

| [36] | Vermeulen P, Zietsma C, Greenwood R, et al. Strategic responses to institutional complexity[J]. Strategic Organization, 2016, 14(4): 277–286. |

2018, Vol. 40

2018, Vol. 40

,

,