文章信息

| 外国经济与管理 2018年40卷第6期 |

- 张佳良, 范雪灵, 刘军

- Zhang Jialiang, Fan Xueling, Liu Jun

- 组织领地行为的新探索——基于个体主义与集体主义文化对比视角

- Exploration of organizational territoriality: from the perspective of individualism-collectivism cultural comparison

- 外国经济与管理, 2018, 40(6): 73-85

- Foreign Economics & Management, 2018, 40(6): 73-85.

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-06-20

2018第40卷第6期

组织管理研究的议题众多,在学界的共同努力之下,不断推陈出新。“组织领地”即是近年来新兴的重要概念,它将动物学、人类学和环境心理学中的“领地”概念借鉴到组织管理研究中,用来描述组织成员的领地意识、认知和行为(刘军等,2016)。在组织中,领地的存在区分了“领主”彼此的利益格局,而为了维护自身的领地利益,组织成员会表现出领地标记行为和防卫行为。前者是指,组织成员通过设置一些标识,来表明自己的领地归属,包括身份导向标记行为和控制导向标记行为;后者则是针对侵略行为的反抗,包括预期型防卫行为和反应型防卫行为。比如,员工对办公桌进行标记以划分自己工作空间的界限,对重要的文件上锁或设置密码以防他人盗用,保留重要信息以防同事乘人之危来抢夺自己的客户等。

自2005年该议题首次介绍到组织管理领域以来,国内外学者逐渐开始了对该议题的讨论。比如,Brown和Robinson(2011)讨论了组织成员在面对领地侵略时的对策,Peng(2013)讨论了组织领地性对知识分享的抑制作用,Gardner等(2017)定性分析了领导者的预期型领地防卫行为的具体表现和产生的原因。这些研究探索了领地行为的前因,挖掘了领地行为的后果,也表征着该议题正在由萌芽期逐步过渡至成熟期(张佳良等,2017)。然而,由于受到思维方式和文化特征等方面的限制,西方研究者所构建的理论模型并不能完全适用于东方文化的土壤上(翟学伟,2001)。东西方文化的对比与差异,在由华人学者胡先晋、何友晖、黄光国、杨国枢、郑伯埙等所倡导的本土社会学和心理学的学术运动中得到鲜明的体现。Barkema等(2015)指出,在引入西方理论时中西文化差异是需要注意的关键问题,这些差异可能让原本的理论失效。同时,陆亚东和符正平(2016)指出,文化的不同影响着人们的价值观和处世哲学,进而影响人员行为。这些文化差异的存在,对那些文化敏感的议题带来的影响最大、最广、最重要。由此,对于起步较晚的我国管理学研究而言,在引入西方的理论时对其进行修正就显得非常重要(金占明和王克稳,2015)。

组织内的领地行为是个体对特定对象(物体、角色、职责等)的心理所有权的外在行为表现,旨在告诉他人这个对象是自己的而不是别人的,具有排他和不可侵犯的特点(Ardrey,1967;Brown等,2005)。因此,领地行为涉及组织成员之间的交流互动,具有社会性,最能体现文化、制度环境和外在条件对人员行为的塑造和影响,与文化的作用紧密相关。张佳良等(2017)在对组织领地议题进行评述时指出,组织领地在本土文化下,可能存在新的表现,需要我们继续探讨。由此,本文寻求对组织领地的中西差异和本土特征展开讨论。

基于心理所有权的理论基础,Brown等(2005)开启了组织领地议题。刘军等(2016)指出,心理所有权的形成与个体的自我构建方式密切相关。对个体而言,当某一对象能够成为“自我”的延伸时,其就被个体赋予了心理所有权,而个体也会就这一对象表现出领地行为。由此,个体的自我建构方式,在领地行为形成过程中发挥着重要作用。西方学者在提出和延伸组织领地行为的概念内涵时,更多地认为领地是组织员工“独立型自我构念”的延伸(Brown等,2005;Brown等,2015)。然而,相较于西方文化所强调的个体主义,在关注集体利益的中国本土文化中,集体性更受重视。在中国,“互赖型自我构念”更常见,“我们”所透露的集体性比“我”所彰显的个体性更为重要。因此,相较于西方文化中“我”的个体视角,具有社会性特征的组织成员并不会产生强烈的倾向去建构自己的“一亩三分地”,将自己与他人孤立起来。相反,中国人更多的是要实现自我概念的扩大,从“我们”的视角来建立和维系领地。比如,中国人所讲的“咱俩谁跟谁啊”所要表达的就是自我概念的扩大和延伸,把他人也纳入到自我的建构中(翟学伟,2001),内含着“你的是我的,我的也是你的”的思想。由此,集体主义文化影响下的中国组织成员的行为,可能与西方员工有所不同。

可见,组织领地在中国文化背景下会表现出与西方文化背景下不一致的特征,甚至是新的特征。遗憾的是,这些未能在Brown等(2005)的论文中得到预见,也尚未引起学界的注意和探索。鉴于该议题的重要意义,本文将在个体主义—集体主义维度下对组织领地行为进行分析。在对中西文化下组织领地行为进行对比分析的前提下,本文进一步探索了组织领地在集体主义文化下的独特表现。由此,借助情境化的研究方式(苏敬勤和张琳琳,2016),本文寻求在本土思想框架下,挖掘组织领地可能存在的新内涵,重新审视西方理论的适用性。

二、个体主义—集体主义的分析框架Barkema等(2015)指出,在众多的文化价值观中,个体主义—集体主义最能区分东西方文化的差异。有关跨文化的研究表明,个体主义—集体主义对个体的动机、态度和行为等有重要且深远的影响(Bond和Smith,1996;Hofstede,1984;Triandis,1995)。其中,集体主义文化强调人与人、人与集体(团队、家庭)之间相互依存的关系,而个体主义文化强调人与人、人与集体之间的差异和独立性。

学者们认为,个体主义—集体主义的内涵包括以下四个方面:(1)以何种方式建构自我。在集体主义文化下,个体以与他人的关系建构自我,是互赖型自我(interdependent self),而在个体主义文化下,个体以自己独特的特征定义自我,是独立型自我(independent self)(Markus和Kitayama,1991)。(2)对集体利益和个体利益的重视程度。在集体主义文化下,个体重视集体利益超过个体利益。在个体主义文化下,个体奉行个体利益至上,更加注重个体利益的实现。(3)对态度和规范的重视程度。相较于个体主义文化,集体主义文化下的个体更重视规范,更容易受到他人态度和规范的影响。(4)对关系的重视程度。相较于个体主义文化,集体主义文化下的个体更重视维护与他人和集体的关系,具有更高的关系导向。

在个体主义文化下,个体强调要能够照顾自己,欣赏、声明自己的独特之处。这与西方文化的特征紧密相连,即人们一直信奉发现和表达自己的独特优势、特点和价值的理念。与此文化理念保持一致,人们要求自身行为与自己内在的思想和感受保持一致,而不是与他人的想法和社会期待保持一致。在集体主义文化下,个体强调融入到组织中,希望成为组织的有机分子。此时,个人的自主性、自我特征以及相应的自我表达居于次要位置,而对群体的服从则成为首要任务。另外,个体扩大了定义自我的范围,使其从个人特征发展到集体特征,并强调个体的公共性。其内涵逻辑在于,人本身就是支离破碎的,只有及时地找到组织并融入到社会中,其才能变得完整并实现自身价值。由此,集体主义文化下的个体寻求建立良好的关系,预期在关系中的他人会以同样的或更大的回报来帮助自己实现目标。

由上可知,在个体主义文化之下,个体是“独立型”自我构念,以自己与他人之间的个性化区分来界定自己;而集体主义文化之下,个体是“互赖型”自我构念,要求与他人保持关联,人们以与他人互相联系的方式来定位自己,与他人的良好关系是自我本性的有机构成部分。这表明在不同的自我建构方式下,自我的定义和延伸方式存在巨大差别(见表1)。对于组织领地而言,其构建、形成与表现形式与自我的定义和延伸关系密切(刘军等,2016)。由此,在不同的自我建构特征下,个体可能表现出不同的领地行为。另外,组织领地行为描述的是向他人宣示自己的领地,防御和抵制来自他人的潜在的或者已发生的侵犯,具有社会性特征,也刻画了人际互动的边界(刘军等,2016)。个体主义与集体主义区分了个体对集体目标的重视程度、规则的遵守程度和对维持关系的重视程度等。这表明,个体主义与集体主义文化必然会影响人际互动和边界感知。在不同逻辑和出发点的诱导下,人们采取行为的方式必然有所差异。因此,在个体主义与集体主义文化下,组织领地行为也会有所差异。综上,本文选择在个体主义—集体主义的视角和维度下分析组织领地行为。

| 构念类型 | 鲜明特征 | 重要品质 | 重要能力 | 他人存在的意义 |

| 独立型自我 | 特立独行 | 个人能力、思维与想法 | 表达自我 | 跟自己对比,以评价自我 |

| 互赖型自我 | 融入集体 | 社会地位、角色与关系 | 抑制个性,保持和谐 | 与他人相处,以定位自我 |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | ||||

本文认为,领地性是一个描绘社会行为的构念,并非严格归属于心理学的范畴。只有在与他人相处时,人们才会标记和防卫自己的领地。上文已经说明,与领地有关的行为是与社会交往直接相连、有着紧密关系的行为。由于文化对社会交往的影响较深,因此需要加以深入探讨,而这也凸显了在跨文化背景下研究领地行为的重要意义。

领地概念的理论基础是心理所有权。心理所有权反映了个体与对象物之间的一种紧密关系(依附感),即对象物被视为“延伸了的自我”、“我的东西成为了我的一部分”。12年前,Brown等(2005)在提出该概念时,是将“心理所有权”与独立型自我构念进行延伸,而忽视了“互赖型自我构念”。但是,相较于西方的个体主义文化,在中国集体主义文化之下,“我们”比“我”更重要。在“我”的个性特征之下,个体的单独领地意识非常强烈,每个个体可能为了维护自己的领地而导致个体间的割裂和分离。由此,建立一个员工之间和谐相处的组织并不容易。但是,在“我们”的自我定义之下,个体会把与他人类似并共享的特征作为自我的延伸。由此,集体主义文化影响下的人们可能会更多地选择合作,而非竞争。可见,在个体主义文化下,“我”的领地更为“个性化”,而在集体主义文化下“我们”的领地更为“群体化和共享化(shared)”。由此,当“我”向“我们”扩张后,群体的领地性就增强,而个体领地行为就会减少。基于这样的基本逻辑,结合中西差异,下面将对中西文化下的组织领地进行对比分析。

(一)领地标记行为

1. 身份导向的领地标记行为

领地性集中反映了“我的,而不是你的”这一理念。对“我”而言,领地更多地体现了个体的“一亩三分地”。对于“我们”而言,领地则更多地体现了社会性的合作与和谐相处。由“我”过渡到“我们”,必然影响个体的“身份与认同”,而这将直接体现在身份导向的领地标记行为上。

Brown等(2005)在论述该类行为时,借鉴的是差别理论。该理论认为,在人类社会中,视自己为独一无二是个体强有力的动力来源,而使自己变得独一无二则是我之所以为我的关键。在“个体主义”文化下,员工之间的各种领地标记行为就比较凸显。个体通过领地标记行为与别人相区分,进而定义自己(储小平和倪婧,2009)。因此,个体主义文化下的组织成员会大力提高自己的差异性,进行自我表达和表现。

本文认为,由于中国与西方社会所秉持的理念不同,人们在组织中的个性特征较少。在集体主义文化下,人们并不希望标新立异,也不希望脱离群体。由此,差别理论的分析视角和理论支撑在中国文化背景下难以适用。在集体主义文化下,组织成员多是集体主义者,具有“互赖型”自我构念,希望利用自己和他人的亲密关系来准确定位自己。社会认同理论也认为,在一个注重人际交往的气氛和文化中,人们会抑制自己的个性并彰显自己与他人的共性。比如,在组织中,员工总是会想方设法地寻找彼此之间的相同或相似之处(老乡、校友、同姓、喜欢同样明星等),以增加亲切感,并谋求和谐相处。人们不倾向于展示身上的显著差异,以避免隔阂和陌生感。形象地说,如果一个美国人没有个性化的、异于他人的标识,那么他就会认为自己很失败;与之相反,如果一个中国人标新立异,太过于个性化,那么他很可能难以融入群体甚至被群体排斥,此时他会认为自己很失败。另外,在多数情况下,即使中国人表现出“标记行为”,也是为了保持与群体的一致性,其目的是为了能够融入到群体中而非彰显自己的个性。综上,对于集体主义文化下的个体而言,这种故意而为之的身份导向的标记行为可能会更少。据此,本文提出命题1。

命题1:相较于个体主义文化下的组织成员,集体主义文化下的组织成员表现出更少的身份导向的领地行为。

2. 控制导向的领地标记行为

在西方文化下,个体表现出该类行为的目的在于澄清谁对该领地具有所有权,并防止该领地被使用、获得和侵犯,而不是追求个性化。

在Brown等(2005)看来,物体本身的模糊度越高,个体越有必要增加该类标记行为,以划清界限。本文认为,控制导向的领地标记行为的发起和实施与领地本身的属性有关,并没有过多地涉及人员的互动思维和文化观念。由此,这种行为与个体主义—集体主义维度下的文化差异的关联不大。据此,本文提出命题2。

命题2:个体主义—集体主义文化的差异不会显著地影响组织成员的控制导向标记行为。

(二)领地防卫行为

个体表现出领地防卫行为的目的在于避免或者应对他人对自身领地的侵犯。Brown等(2005)按照预防行为相对于领地侵犯发生的时间先后,把其分为预期型防卫行为和反应型防卫行为两类。其中,在侵犯行为发生之前进行的预防被称为预期型防卫;反之,则被称为反应型防卫行为。

1. 预期型领地防卫行为

调节定向理论认为,人们在追求特定目标或者人生定位上的态度会有所差异,并将之区分为“促进定向”与“预防定向”(Higgins,1997)。促进定向的个体是积极进取导向,关注可能获得的积极结果;反之,预防定向的个体是失败避免导向,避免可能遭受的痛苦。研究证实,预防定向与“互赖型自我构念”正相关(Lalwani等,2009)。在集体主义文化下,员工更多地表现出预防定向和失败避免导向,寻求的是“不犯错”,而非“有所作为”(Lee等,2000)。这种失败避免导向使得员工更重视对潜在威胁的规避,并试图通过“未雨绸缪”来增强自身不受到侵犯的可能性。由此,在集体主义文化之下,个体很多时候会认为“害人之心不可有”,但是“防人之心不可无”,因而会表现出较多的“未雨绸缪而防患于未然”性质的行为。具体而言,也就是个体会表现出较多的预期型防卫行为。据此,本文提出命题3。

命题3:相较于个体主义文化下的组织成员,集体主义文化下的组织成员表现出更多的预期型领地防卫行为。

2. 反应型领地防卫行为

在集体主义文化下,个体注重维护与他人和集体的关系,推崇和谐相处。当遭遇领地侵犯之后,组织成员的“不看僧面看佛面”、“牺牲小我成全大我”的心态会指导其具体的行为表现。比如,张田和罗家德(2015)指出,从包容性的角度来看,中国人不以“全或无”的思路来看世界;从连续性的角度来看,中国人不习惯把事物截然分开。包容性与连续性相结合,形成了中国人解决问题的方案。由此,当面临来自外部的领地侵犯之时,中国人并不是即刻采取各种反击行为。另外,Brown和Menkhoff(2008)的研究表明,将实体视为是可供群体分享的次要领地,是减少个体的领地性的重要方式。同时,研究也表明,如果组织成员将领地视为集体分享的领地,那么领地行为可能会大幅度减少(Brown和Robinson,2007)。也就是说,在集体主义“和谐观”的理念指引之下,组织成员的反应型领地防卫行为可能会减少。据此,本文提出命题4。

命题4:相较于个体主义文化下的组织成员,集体主义文化下的组织成员表现出更少的反应型领地防卫行为。

综上,不同的文化塑造了不同的价值观、行为方式和习惯,而这也来源于理论视角的不同(参见表2)。这些不同会影响人们的社会互动,进而影响个体的领地行为。在这一部分,本文对比了在个体主义—集体主义维度下中西方的个体在领地行为上的差异。然而,单纯的对比分析不能深刻地揭示文化差异带来的影响。因此,下文将具体刻画集体主义文化下组织领地行为的新表现。

| 文化对比下行为差异的理论来源 | 理论基础 | ||

| 个体主义文化 | 集体主义文化 | ||

| 标记行为 | 身份导向 | 差别理论 | 社会认同理论 |

| 控制导向 | 角色模糊理论 | 文化免疫 | |

| 防卫行为 | 预期防卫 | 自我防御理论 | 失败避免导向 |

| 反应防卫 | 归因与挫折攻击理论 | 集体主义“和谐观” | |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | |||

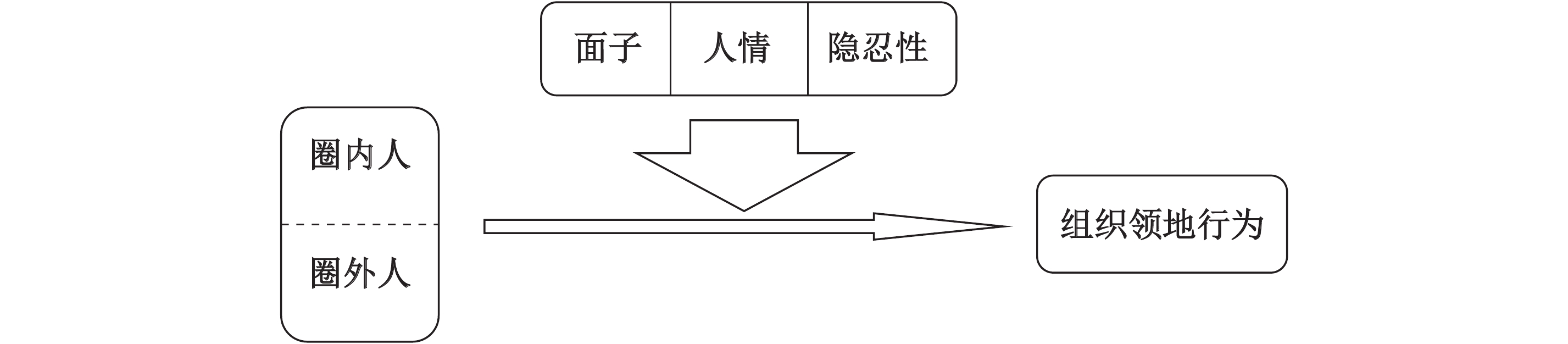

研究发现,在儒家、道家、法家等思想体系中,儒家思想对中国文化的影响最为深远(Ma和Tusi,2015)。然而,客观的社会现实与该思想的理想主义结果并不完全契合。在集体主义文化的框架下,圈子、人情、面子和隐忍性等的存在,也影响着组织领地的表现。

(一)圈子与组织领地行为

一般来说,中国是一个集体主义文化的社会。但是,个体是否表现出集体主义的特征,又要视具体对象而定(Hui等,1991;Smith和Bond,1996)。比如,在面对不同个体或处于不同团队时,员工会选择性地表现出集体主义或个体主义特征(Koch和Koch,2007)。对此,研究发现,影响个体是否表现出集体主义特征的一个重要因素,是他人与自己关系的远近,即是否为“圈内人”(Leung,1988;Smith和Bond,1996)。可见,尽管中国人的集体性非常强,但仅限于圈子内(肖知兴,2012)。这种非完全集体主义被杨国枢(1970)称为“家族集体主义”或“泛家族主义”。它普遍存在于中国社会中,也存在于企业组织中(Koch和Koch,2007)。

在“家族集体主义”下,个体具有高强度的关系导向。Ho等(2008)指出,当关系社会的特点凌驾于个人之上时,个人的选择和个性的发展便受到限制。人们的行为会较强地依赖于情境,在很大程度上会与具体的外界环境相匹配,人们的处事方式具有较大的变动性。每个人的所言和所行会根据情境的不同而发生变化,而这个情境在很大程度上就是他人与自己的关系亲疏。黄光国和胡先缙(2005)发现,中国人在社会交往时会根据圈子内和圈子外分别采取不同的方式来待人接物。对圈子的强调,人为地划分出个体或团体的边界,进而影响了人们的社会互动。因此,对组织领地行为的分析应考虑中国集体主义文化下的圈子的影响。

一方面,推崇人情关系的中国人在圈子内部会利益共享(陈维政和任晗,2015)。与圈子里的人相处时,由于彼此之间的关系质量较高,圈子内的个体会大公无私,给予他人好脸色,团结他人,与人为善。简言之,在圈子内部,人与人之间的边界感知较弱。由此,在圈子内,个体会表现出较少的针对圈内人的领地行为。另一方面,集体主义文化下,个体容易受到集体规范和他人态度的影响(Bond和Smith,1996)。陈维政和陈晗(2015)认为,在中国的家族集体主义下,人员是否交往以及怎样交往常常受到社会规范的约束。而在家族集体主义文化下,人与人之间崇尚和谐相处,竭尽避免集体内的冲突。从这个层面看,即使在圈子内人与人之间的边界感较强,圈子内部的员工们也会遵循集体规范,不会堂而皇之地表现出领地行为。综上,对于圈内人,个体表现出较少的领地行为。但是,对于圈外人,个体可能表现出较多的领地行为。

个体与圈外人之间很可能存在利益纠纷和争执。由于个体的精力、能力和时间有限,个体必然不会完全与所有人建立“同呼吸共命运”的关系,而是挑选出若干“圈内人”进行利益分享。在组织中,当个体面对与自己毫无血缘、地缘或者亲缘关系的“陌生人”或有边界之分的圈外人时,个体依旧会表现出较多的领地行为。由此,在集体主义之下,也会存在着以圈子为边界的领地行为,可以称之为“山头主义”。由此,领地的争夺就演变成各个圈子、山头的领地之争。这在历史和现实中也都有所体现。比如,封建时代的藩王割据、现代集团公司旗下的各个事业部之间的独立与自立。据此,本文提出命题5。

命题5:相较于圈子外成员,组织内的成员会对圈子内的成员表现出较少的领地行为。

在家族集体主义文化下,个体注重关系的维护与脸面的获取。在这种情况下,人情的给送与面子的得失就会影响人们的行为。上述分析表明,为了维护圈子内部的利益,个体针对圈内人的领地行为减少,针对圈外人的领地行为增多。对此,我们进一步认为,个体对人情和面子的在意程度以及个体的隐忍性会影响上述过程,并在其中起到一定的调节作用。我们将在下文逐一进行阐述。

(二)面子与组织领地行为

在集体主义文化下,个体以自己与他人或集体的关系来定义自我(Brewer和Gardner,1996;Markus和Kitayama,1991)。因此,个体在他人心目中或集体中的社会地位就成为认识自我、定义自我的重要参照点,而面子则刻画了个体在他人心目中的序列地位(翟学伟,2013)。文学大师林语堂说过,作为统治中国人的三位女神中最有力量的一个,“面子”是中国人生命力的归宿,是中国人非常看重的特质。它是一个人社会地位的象征,也代表着他人对该个体的认同。

面子背后隐含的是社会对个体的期望。当个体符合他人对自己的期望时,他则争了面子。反之,当个体不符合社会的预期时,他则丢失了面子(翟学伟,2013)。由于中国人的自我建构很大程度建立在他人的评价和期望之上,因此,中国人非常重视社会认同,人们需要在他人的认可中实现自我价值。很多时候,人活一口气,面子比天大。由此,获取认同并得到脸面则成为中国人为人处事的逻辑来源。黄光国和胡先缙(2005)指出,面子是情境下的身份认同。人们会想方设法争取面子,并且避免丢面子,以此维护面子整体价值的增加。

对于个体而言,面子具有重要的价值,它满足了个体寻求认同的心理需求,为个体带来了诸多虚拟的荣誉。另外,面子的争取表明个体获得了他人的认可,而这种认可可以带来附加的利益(翟学伟,2013)。比如,在组织中,某人给另一人面子的时候,通常会提供给另一方利益。因此,无论从心理价值还是从物质价值上来说,面子对于个体来说都很重要,进而面子也很有可能被纳入个体的领地范畴(张佳良和刘军,2017)。由此,好脸面的人,则必然要在社会互动中去争取脸面(加强标记行为),并维护脸面的不丢失(加强防卫行为)。对他们而言,领地的意义已经超越了物质需求,而是精神需要。据此,本文提出命题6。

命题6:相较于不在意脸面的组织成员,在意脸面的组织成员会表现出较强的领地行为。

(三)人情与组织领地行为

在集体主义文化的影响下,个体更注重关系的维护,而在中国社会中人情既可以成为交往互动中的交换物,更可以成为维系长期关系的手段(金耀基,1993)。人情有其复杂的内涵。简言之,它描绘了人际交往过程中“施恩”与“报答”之间的关系。在人情下的交换,交换双方进行的并非等价交换,而是讲究“滴水之恩,涌泉相报”,追求的是长期的互惠平衡(黄光国和胡先缙,2005)。在中国社会,人情来往(请托、人情债等)是一门为人处世的大学问。

重人情者,待人接物比较严谨、谦虚与忍让,能够忍受建立在自我利益减少基础上的他人利益的增加。在领地行为的互动中,若一个人要对他人施加人情,或者报答对方的人情,则可能会主动地放弃自己的领地,并把其赠与他人。哪怕领地遭受别人的侵犯,他也会“睁一只眼闭一只眼”,任其发展下去。

本文认为,人情主要在具体的人际交往时发挥作用,由此对领地防卫行为具有影响,而对领地标记行为影响不大。据此,本文提出命题7。

命题7:重人情的组织成员(施恩或者还报之时)会表现出较少的领地防卫行为,其领地标记行为并无显著变化。

(四)隐忍性与组织领地行为

在家族集体主义文化下,中国人讲究“尊卑有序”的等级制度(黄光国和胡先缙,2005)。比如,儒家所倡导的“五伦”关系本位。它界定了人与人之间的等级以及相互对应的角色和职责(杨国枢,1993)。这一等级制度体现在组织中,则是员工个体对领导权威的服从与接受。一方面,在集体主义文化下,个体更重视对关系的维护,崇尚人与人之间和谐相处,尽力避免冲突。另一方面,“和谐中庸”思想成为指导和约束人们行为的规范。对于集体主义文化下的个体来说,这种规范对自己的行为产生的影响大且深远。

综上,家族集体主义引起的对尊卑有序的认可和集体主义文化下个体对和谐的重视共同塑造了个体的隐忍性格特征。这种隐忍特质,刻画了一个人在遭受委屈之时,克服和压抑自身负面情绪,牺牲小我,成全大我的精神气质。它深深地嵌刻于中华文明五千年的文化特质和伦理道德中,渗透在人们的衣食住行中,决定和影响着人们的行为习惯,进而可能影响组织成员的领地行为。

隐忍性特质对领地行为的影响主要体现在两个方面:与上级和与同级之间的领地行为互动。在企业组织中,员工会肆无忌惮地信赖上级的权威(这源自中国文化本身强调对权威的崇拜)。因为畏惧权威,人们会产生一种暂时性的心理无能,表现为心思迟滞和动作笨拙。因此当面对权威人物时,人们选择去欣赏权威人物,并无条件地服从。原因在于,个体认为权威是全能的,而自己又无法与之匹敌,顺从也许是最好的选择。同时,权威人物掌握着必要的资源,而恭顺地服从也是一种自我呈现的方式,是一种有效的逢迎和讨好,能够增加权威人物对自己的好感与赞美。而这种屈从,变相维护了和谐的人际关系,减少了不必要的领地纠纷。因此,当员工所面临的领地侵犯来源于上级领导时,在隐忍效果的缓冲之下,其不会表现出较多的领地行为。

在与同事相处之时,中国人办事情,追求“美美与共”。无论是伦理纲常,还是家庭教育,都强调中庸思想的重要性。哪怕遭遇到了一些不愉快,也尽量要“忍气吞声”,顾全大局。另外,中国人要承受更多的社会压力,社会化的道德标准和规则约束和限制了人的独立意志的发展。在组织中,这些标准和规则要能够磨灭个体的独特性,把共性和集体性挖掘出来。因此,在企业组织中,如果员工的隐忍性较强,则可能不会与领地侵犯方“斤斤计较”,而是秉承“小不忍则乱大谋”的理念,并不会轻易地接受或者挑起事端。由此,本文提出命题8。

命题8:相较于隐忍性低的组织成员,隐忍性高的组织成员会表现出较少的领地防卫行为,其领地标记行为变化不大。

总体而言,集体主义文化的内涵给组织领地行为带来了新的影响,其简要模型见图1。

|

| 图 1 集体主义文化下圈子、面子、人情与隐忍性对领地行为的影响 |

(一)结论

组织领地作为近年来的新兴议题,意义重大,内涵丰富(张佳良等,2017)。本文在该理论社区成长的早期,指出将其引入国内需要在文化差异上的注意事项,具有一定的前瞻性。通过对中西文化下的组织领地行为进行对比分析可知,在个体主义—集体主义文化的影响下,个体的领地行为表现会有所差异。另外,在家族的圈子式集体主义文化影响下,面子、人情、隐忍性等都会给组织领地行为带来新的表现。

通过上述分析讨论,本文提出了八大命题。这些命题结合在一起,成为引入组织领地议题或者其他产自于西方的议题时所要注意的文化因素。

(二)组织领地议题本土化可能面临的挑战

上文讨论了本土情境下组织领地议题的延伸,但是这又会遭到新的挑战。比如,员工的双文化倾向,其自身的主动应对机制,以及西方的集体主义思潮等,都可能给该议题的发展带来挑战。

1. 员工的“双文化”倾向

当代中国人受到中国传统文化和西方现代文化的交叉影响。在社会转型期,中西文化的融合使得员工同时内化了传统性和现代性的特征,在追求融入社会群体的同时又寻求保持自身的独立,逐渐成为所谓的“双文化”员工。陈维政和陈晗(2015)指出,现代化的市场经济体制给人们生活带来的变化正在改变着人们的思维理念,人情化的“熟人社会”逐渐地向“生人社会”过渡。

社会环境的变化和人员观念的转变所带来的“双文化”倾向使得员工的行为越发地偏离了原有的文化影响框架,这给本土管理研究带来了挑战。

2. 员工的主动应对机制

文化心理学的研究已经证实,人可以同时拥有两种以上看似冲突的文化观念。某些员工可以在不同文化之间,根据情境需要进行文化框架的转换,激活相应的内隐文化加工机制,调动相应的文化价值观,并对当前的刺激情境进行解释。这样的员工并不具有完全特定的、稳定的处事方式,而是会根据情境的变化、对象的不同来区别对待。对于中国文化下以情境为中心的人员而言更是如此。他们会在知晓两种文化观念的前提下,根据不同的情境,选择性地指导自身的思维、情感和行为。比如,当A员工和中国人打交道时,可能采取依赖型、关系型、社交性的活动方式;而当该员工和外国人打交道时,则可能采取独立型的处理策略。也就是说,每个人都具有一套灵活的办事原则。一方面可能会受到这个人的信念、意志等的坚定性的影响,另一方面也可能会受到环境的影响而像“墙头草,随风倒”。

传统的研究主要考虑了社会和组织文化对员工的直接影响,即员工的被动反馈。实际上,在面对复杂的外界环境时,员工会调动一种主导价值观来发挥作用以应对某种环境。比如,员工会主动学习,并进行自我调整,以适应周边的具体环境的要求。可见,员工的主动应对机制也给跨文化比较和本土管理研究带来了新的挑战。

3. 西方社会的集体主义思潮

在当今世界,不存在绝对的本土主义。没有哪种东西是可以跨越地域而无差异的;也没有哪种东西只能在特定的区域中寻找到,而在其他文化和社会中不存在。本文坚持,中西方之间的文化具有连续性,并不是对立和完全二分的。它们是连续体,而非二分体。它们所揭示的只是相对值,并非是完全绝对的事情。我们之所以说二者之间有差异,主要在于二者在程度、频率和具体表现形式上有差异。比如,西方社会中也存在圈子现象,只是对社会的影响相对较小。集体主义的特征并非是中国文化所特有的,也内含在西方文化中。另外,诸多因素都会干涉个体的行为,而文化仅是其中之一。

由此可见,讨论纯粹的本土理论建构,即使从文化传统出发,也难免会受到转型时期所涉及的各种内涵的不间断影响。

(三)本文贡献

借鉴并学习中国台湾地区的本土心理学研究,在清晰认识和界定管理研究的实用价值的基础上,中国大陆学者在近年来掀起了本土管理研究的浪潮。然而,本土管理研究难度之大,众所周知。与本土心理学的研究脉络和思维路径一致,本文认为,完全脱离西方的学术成就和研究进展来讨论本土管理,可能会让自我探索之道失之偏颇。因此,本文借鉴Barkema等(2015)所提出的“构念融入策略”(construct infusion),将西方的理论观点引入国内,并在本土情境下加以修正与调整,以此作为理论创新的第一步。透过在中国文化背景下的新特征和新形态,本文对组织领地行为展开了新的解读,提出了多项命题。由此,本文做出了以下理论与实践贡献。

1. 理论贡献

首先,加深了对组织领地议题的认识。在中国文化背景之下,组织领地行为的内涵带上了独特烙印,人们的行为方式也具有新特点。表面上看,本文的讨论只是将“我”扩大至“我们”,是范围和规模的问题。实际上,在中国文化的影响下,当“我”的规模扩大之后,人们在群体圈子内部的行为更为复杂,各种行为原则和标准等也更为繁琐,人们的交往也受到了较多的限制和规范。

其次,对跨文化研究的贡献。目前学界认识到中国本土情境研究的重要性,也发现中西文化之间的差异会影响构念内涵。本文则以“组织领地”中的四大基本行为为基础,对比了中西文化下领地行为的差异,并讨论了其在中国文化下的新变化。由此,本文实现了在跨文化议题下组织领地内涵的新发展,为跨文化研究做出了贡献。另外,东南亚国家和日本、韩国等东亚国家在文化上存在类似的特征。因此,本文的讨论也为普遍意义的东西文化对比提供了参考。

最后,本文对组织领地的相关进展进行了总结。储小平和倪婧(2009)将组织领地性引入国内学术界,张佳良等(2017)对该议题的最新研究进展进行了归纳评述。本文则响应了这些研究对本土情境讨论的呼吁,呈现了本土分析框架下的组织领地的新表现。

2. 实践价值

本文的讨论有助于加深对组织中诸多现象的理解与认识。组织领地性议题的深入挖掘,对我们理解中国人的精神大有裨益。中国人到底是“一盘散沙”,还是“一股绳子”,要视情况而定。洞悉组织领地的深刻内涵,并有效地消除组织领地的负面效果,有助于企业组织加深对团队建构的理解,提升团队成员活力和绩效水平。

(四)本文不足与未来展望

本文仅是从文化对比分析的视角来讨论这一议题,组织领地议题尚有诸多内容需要后续讨论与延伸。

1. 团队或组织层面研究的必要性

本文指出了组织领地的诸多特征,而这主要基于对人际交往关系的总结与讨论。个体层面的领地研究具有一定的局限性,而团队或者组织层面的领地研究才更符合中国文化的具体情况,也更真实地反映了现实的需要。

2. 团队内和团队外的领地行为的对比

与他人友好相处有助于维护和扩张圈子内的利益。但是,圈子中的资源和好处有限,也就使得个体只把少数人纳入内部人的范围。所以,圈子内部的领地竞争比较少,而圈子之间的竞争则必然很多。

不过,圈子内部成员之间有着共同的利益,也有着彼此冲突的利益。为了这些共同的利益,他们就会与外人竞争,以做大蛋糕;而为了那些彼此冲突的利益,他们可能内讧,以瓜分利益。因此,后续研究可以深入挖掘圈子内成员的领地行为。

3. 文化因素的作用

文化内涵的不同导致了人们理解上的差异。但是,文化的内涵非常丰富,本文仅关注了文化的一些维度,而其他维度是否也会对组织成员的领地行为产生较大影响,尚不知晓。比如,会不会还有更多的泛文化因素影响员工的领地行为选择,这些泛文化因素包括哪些因素,这是后续研究需要讨论的。

毫无疑问的是,时代的变迁和文化的转变让“90后”员工登上了历史舞台,而儒家价值文化和中国现实文化之间的差异造成了当今社会中的种种复杂现象。本文的分析讨论并非涵盖全部这些现象,仅能代表社会整体的一部分。在现代化的社会变迁中,中国人的社会取向、互动方式和人格特质逐渐发生改变,中国人的一些传统性观念必然会在现代社会的大浪淘沙中得以削弱。

4. 更深入地理解该议题

自我构念的存在使得人们穿梭于“我”和“我们”之间。这种自我性在多大程度上能够与团队利益、组织目标进行整合,需要学者们探究,并破解其中的冲突,如社会化、群体化、集体主义模式之下的人们必须在个体的集体性与个体的领地意识之间寻求动态的平衡关系。这些复杂的行为表现需要开展更多的研究来继续挖掘和理解。

5. 增加相关实证研究的讨论

本文的讨论主要是一种研究构想,尚缺乏相应的数据支撑。希望后续研究可以在实证方面对此进行验证。

| [1] | 陈维政, 任晗. 人情关系和社会交换关系的比较分析与管理策略研究[J]. 管理学报, 2015, 12(6): 789–798. |

| [2] | 储小平, 倪婧. 组织内领地性研究前沿探析[J]. 外国经济与管理, 2009, 31(3): 1–8. |

| [3] | 黄光国, 胡先缙. 人情与面子——中国人的权力游戏[J]. 领导文萃, 2005(7): 162–166. |

| [4] | 金耀基. 人际关系中人情之分析[A]. 金耀基. 中国社会与文化[C]. 牛津: 牛津大学, 1993. |

| [5] | 金占明, 王克稳. 中国管理研究选题的误区及科学性判断标准[J]. 管理学报, 2015, 12(4): 477–483. |

| [6] | 陆亚东, 符正平. " 水” 隐喻在中国特色管理理论中的运用[J]. 外国经济与管理, 2016, 38(1): 3–14. |

| [7] | 刘军, 陈星汶, 肖宁, 等. 当协作要求遇上 " 山头主义”: 领地行为与任务相依性对团队绩效的影响研究[J]. 华南师范大学学报: 社会科学版, 2016(5): 99–109. |

| [8] | 苏敬勤, 张琳琳. 情境内涵、分类与情境化研究现状[J]. 管理学报, 2016, 13(4): 491–497. |

| [9] | 肖知兴. 中国人为什么组织不起来[M]. 中信出版社, 2012. |

| [10] | 杨国枢.中国人的心理[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1970. |

| [11] | 杨国枢. 中国人的社会取向: 社会互动的观点[J]. 中国人的心理与行为: 理论与方法篇. 台北: 桂冠图书公司, 1993, 87–142. |

| [12] | 翟学伟. 中国人行动的逻辑[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2001. |

| [13] | 翟学伟. 人情、面子与权力的再生产[M]. 北京: 北京大学出版社, 2013. |

| [14] | 张佳良, 刘军.领地侵略行为: 组织领地研究的新拓展[R]. 工作论文, 2017. |

| [15] | 张田, 罗家德. 圈子中的组织公民行为[J]. 管理学报, 2015, 12(10): 1442–1449. |

| [16] | Ardrey R. The territorial imperative: A personal inquiry into the animal origins of property and nations[J]. The Quarterly Review of Biology, 1967, 42(4): 280–285. |

| [17] | Brewer M B and Gardner W. Who is this " we”? Levels of collective identity and self representations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1996, 71(1): 83–93. |

| [18] | Barkema H G, Chen X P, George G, et al. West meets east: New concepts and theories[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(2): 460–479. |

| [19] | Brown G and Menkhoff T. Territoriality over knowledge towards a cross-cultural perspective[J]. Journal of Asian Business, 2008, 22(2): 103–112. |

| [20] | Brown G and Robinson S L. Reactions to territorial infringement[J]. Organization Science, 2011, 22(1): 210–224. |

| [21] | Brown G, Lawrence T B and Robinson S L. Territoriality in organizations[J]. Academy of Management Review, 2005, 30(3): 577–594. |

| [22] | Brown G and Robinson S L. The dysfunction of territoriality in organizations[J]. Research Companion to the Dysfunctional Workplace: Management Challenges and Symptoms, 2007: 252–288. |

| [23] | Brown G and Baer M. Protecting the turf: The effect of territorial marking on others’ creativity[J]. Journal of Applied Psychology, 2015, 100(6): 1785–1797. |

| [24] | Bond M H and Smith P B. Cross-cultural social and organizational psychology[J]. Annual Review of Psychology, 1996, 47(1): 205–235. |

| [25] | Gardner T M, Munyon T P, Hom P W, and Griffeth R W. When territoriality meets agency: An examination of employee guarding as a territorial strategy [J]. Journal of Management, 2017, in press. |

| [26] | Ho D Y. On the concept of face[J]. American Journal of Sociology, 1976, 81(4): 867–884. |

| [27] | Hui C H, Triandis H C and Yee C. Cultural differences in reward allocation: Is collectivism the explanation?[J]. British Journal of Social Psychology, 1991, 30(2): 145–157. |

| [28] | Hofstede G. Culture’s consequences: International differences in work-related values [M]. Sage, 1984. |

| [29] | Higgins E T. Beyond pleasure and pain[J]. American Psychologist, 1997, 52(12): 1280–1300. |

| [30] | Koch B J and Koch P T. Collectivism, individualism, and out-group cooperation in a segmented China[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2007, 24(2): 207–225. |

| [31] | Lalwani A K, Shrum L J and Chiu C Y. Motivated response styles: The role of cultural values, regulatory focus, and self-consciousness in socially desirable responding[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2009, 96(4): 870–882. |

| [32] | Lee A Y, Aaker J L and Gardner W L. The pleasures and pains of distinct self-construals: The role of interdependence in regulatory focus[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2000, 78(6): 1122–1134. |

| [33] | Leung K. Some determinants of conflict avoidance[J]. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1988, 19(1): 125–136. |

| [34] | Ma L and Tsui A S. Traditional Chinese philosophies and contemporary leadership[J]. Leadership Quarterly, 2015, 26(1): 13–24. |

| [35] | Markus H R and Kitayama S. Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation[J]. Psychological Review, 1991, 98(2): 224–253. |

| [36] | Peng H. Why and when do people hide knowledge?[J]. Journal of Knowledge Management, 2013, 17(3): 398–415. |

| [37] | Triandis H C. Individualism & collectivism [M]. Westview press, 1995. |

2018, Vol. 40

2018, Vol. 40