在信息技术快速发展的推动下,企业的商业模式和经营业态都发生了颠覆性的变化,很多企业在越来越短的时间间隔中“轰然倒下”“兴衰更替”“昙花一现”,如井润田的研究表明,中国企业的平均寿命不足4年(井润田,2016)。环境动荡与速度竞争形成了“赢者通吃”的竞争现象,企业结构日益复杂化和网络化,为了缓解任务复杂性和缓冲环境的不确定性,组织形态逐渐从科层组织、市场组织转向网络组织(Thorelli,1986;林润辉和李维安,2000;彭正银,2002)。为了应对内外部环境的不确定性和商业模式变化的冲击,高层管理者的理念和认知都需做出相应反应。因此,剖析管理者认知在网络组织演化中的作用具有重要的现实意义。

从静态角度看,管理者认知反应了组织的战略决策者在进行战略选择和决策制定时所具备和应用的知识结构(Daft和Weick,1984;Prahalad和Bettis,1986;Grant,1996),具有路径依赖的特征(Helfat和Peteraf,2015)。从动态的角度看,管理者认知是有限理性的高层管理者将其认知结构转化为其行为的一种信息筛选过程(Hambrick和Mason,1984;Adner和Helfat,2003),组织是高层管理者的一种反应和解释(Hambrick和Mason,1984)。管理者认知可以分为能力认知、意愿认知和配置认知(Mitchell等,2000)。基于管理者认知的静动态视角,现有文献从组织个体的能力、组织间关系以及网络结构三个角度探析了网络组织的基本要素;囿于管理者的有限理性,本文从高阶理论和情境双元性两个角度分析了网络组织演化的动因;从环境、资源和综合三个维度梳理了网络组织演化的认知模式,认为网络组织演化表现为环境视角的塑造性和适应性认知模式(Wernerfelt和Karnani,1987),资源视角的惯例观(Tushman和Anderson,1986;Argote等,1998)和前瞻观认知模式(Gavetti,2005;孙晋众和陈世权,2007;Gavetti等,2008),以及综合视角的整合观认知模式(邓少军和芮明杰,2009;武亚军,2013)。以往学者们的研究都期望能解释企业在动态的环境中如何获取并保持持久的竞争优势(Barr等,1992;Sirmon等,2007;宝贡敏和龙思颖,2015)。

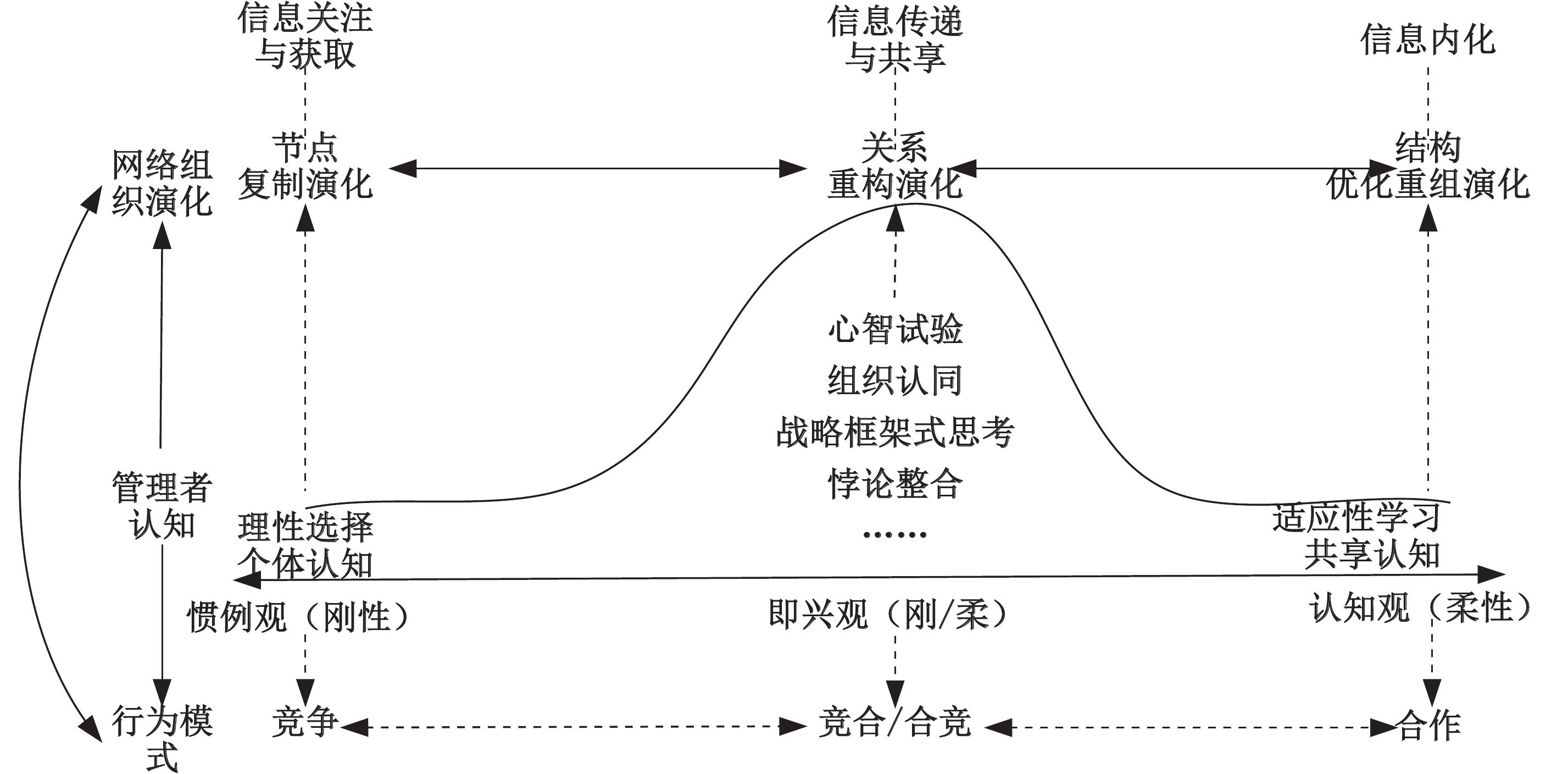

虽然学者们从管理者认知的角度,对网络组织演化做了丰富的研究,管理者认知理论为战略管理理论提供了研究视角,也为组织理论提供了新的诠释(Hambrick和Mason,1984),但其在研究中还存在一定的不足,值得以后进行深入的探讨。首先,管理者认知对网络组织演化的作用机理以及网络组织演化的主线并不明确;其次,学者们虽然从管理者理性程度等角度解释了网络组织形成与演化的驱动因素,但这是基于静态的视角,并没有从管理者认知形成过程的动态视角探析网络组织演化的内在驱动因素,以及各驱动因素之间的互动关系,如社会关系与经济关系的互构对组织成长的推动作用;再次,现有研究分析了管理者认知对网络组织演化的作用关系以及网络组织演化的认知模式,但没有探析二者与组织行为模式之间协同演化的问题,即个体认知到集体认知、节点复制演化到关系重构再到结构优化重组、惯例观的组织行为到重构观的组织行为再到认知观的组织行为三者之间的协同演化的问题;第四,增强本土化的研究,现有的研究更多是基于国外已经成熟的理论进行的分析和论证,而对于结合我国企业的现实背景进行的研究还比较少。本文具体研究框架如图1所示:

|

| 图 1 本文的研究框架 |

网络组织最基本的单元是二元关系,二元关系形成的关系嵌入的持续互动以及联结各方的信任与承诺推动关系嵌入到网络嵌入的演化(Hite和Hesterly,2001)。网络嵌入使得信息等资源的获取变得更加容易(Burt,1992;Granovetter,1992;罗珉和高强,2011)。“嵌入性”理论是Granovetter(1985)在Polanyi(1944)提出的嵌入性思想的基础上发展而来的,嵌入性是指经济活动融合于不断发展的社会关系模式中,在社会关系网络中呈现出不规则渗透,企业网络嵌入行为分为关系嵌入和结构嵌入。因此,从组织价值实现的纵向链条的角度看,主体、资源和行为是网络组织的基本要素;从横向的二元关系的角度看,节点、网络关系和网络结构构成网络组织的基本要素(Håkansson和Snehota,1995)。

在长期发展的实践中,每一位管理者在可观测到的经验和统计学特征的约束下都会形成不同的认知风格(杨林和俞安平,2016)。从结构维度的角度看,管理者认知可以划分为能力认知(ability cognitions)、意愿认知(willingness cognitions)和配置认知(arrangements cognitons)(Mitchell等,2000)。对于网络组织而言,至少涉及两个行为主体,能力认知反应了各主体的管理者实现组织发展所必须的知识和技能形成的知识结构,影响企业行为惯例的选择(Gavetti,2005)。意愿认知反应了组织个体的管理者愿意接受联结企业信息、知识等形成的知识结构(Mitchell等,2000),影响企业的联结关系的质量(Granovetter,1973)。配置认知反应了管理者如何配置已有的知识结构以获取资源、关系和信息等(Mitchell等,2000),配置认知和能力认知影响组织个体在网络中的位置(胡保亮和方刚,2013),因此,各行为主体的管理者认知差异影响组织间关系的强度和组织在网络中的位置(Burt,1992)。

(一)能力认知:节点能力演化要素

组织能力是一种可靠的、可重复使用的“行为惯例”(Winter,2003;尚航标,2010),强调惯例与行为的重复性(Cohen等,1996),能力的重复使用可以产生能力的累积效应(Gavetti,2005)。企业的行为惯例和选择逻辑来源于管理者认知,并由管理者认知支配(Gavetti 和 Levinthal,2000)。管理者认知是促进能力形成的主要因素(Gavetti,2005),然而,对于网络节点企业来说,“行为惯例”的重复使用会形成“能力刚性”。动态的市场环境下,刚性的组织能力不利于节点企业保持持久的竞争优势(Schreyögg和Kliesch-Eberl,2007),需要借助于管理者认知打破能力刚性,管理者可以通过构建“高阶”或“动态”的惯例推动组织能力的演化(Schreyögg和Kliesch-Eberl,2007;尚航标,2010)。“高阶”或“动态”的组织惯例的形成受制于能力认知,能力认知作为管理者既定的知识结构(Mitchell等,2000;杨林和俞安平,2016)。知识结构越复杂,越有助于管理者洞察到环境信息,缩短环境与认知之间的差距,减少认知偏差,获得更多的惯例选择(Bogner和Barr,2000)。累积的知识结构越集中,越不利于管理者获取新的信息,束缚管理者新战略的实施(尚航标,2010),但有利于组织静态能力的集聚与增强(黄培伦等,2008)。

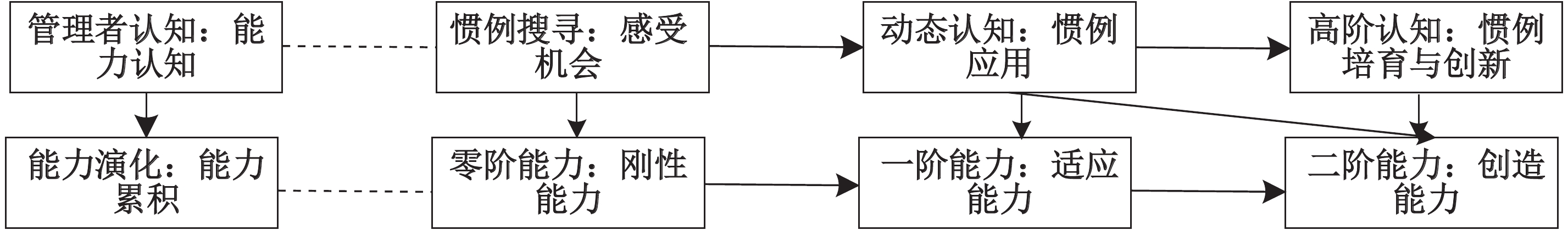

组织能力由零阶能力、适应能力(一阶能力)和创造新能力的能力(二阶能力)组成,其演化是零阶能力到一阶能力再到二阶能力的过程,二阶能力又会形成节点新的零阶能力,进而形成不断循环上升的过程(Winter,2003)。能力认知在能力演化过程中的作用表现为有意识与有目的的惯例搜寻、惯例应用、惯例培育与创新(Augier和Teece,2007)。因此,组织能力演化的要素及要素间关系如图2所示。

|

| 图 2 节点能力的演化 |

(二)意愿认知:网络关系演化要素

组织间网络关系是组织成员的社会关系和经济关系在交易活动中的嵌入,网络关系的形成与发展源于社会资本的互补程度以及信任程度的高低(Granovetter,1973;周冬梅,2011)。社会资本的互补程度及信任程度,一方面受制于资本本身的专用性属性,另一方面取决于联结组织个体的管理者的意愿认知,即其愿意接受对方企业的知识、技能、资源、制度等的程度(闫莹和赵公民,2012;张海燕和张正堂,2017)。组织意愿认知在联结关系互动过程中表现为组织间信息传递与共享的程度。经济活动与交易活动的频繁与深入促使组织间的二元关系逐步演化为多重、复杂的网络关系(Larsson,1993)。有学者依托创业网络,将网络关系的演化划分为初创期、拓展期和优化期,企业的网络关系经历了“二元社会关系—社会关系与经济关系共存的多元关系—社会关系与经济关系融合”(周冬梅,2011)。对于信息的处理过程经历了“依托社会关系获取信息(Birley,1985)—依托社会关系与组织关系进行信息传递将二元关系转为多元关系(周冬梅,2011)—依托社会关系与组织关系进行信息整合实现多元关系共存到关系的融合(van Aken和Weggeman,2010)”。

Granovetter(1973,1985,1992)等将网络关系的维度分为关系久度、关系质量(互惠性)、合作范围以及资源嵌入(Granovetter,1973,1985,1992;Umberson等,1996;陈学光和徐金发,2006;潘松挺和蔡宁,2010)。四重维度的作用越强,越能推动社会关系的扩展以及经济关系的累积,提升多重经济嵌入行为的协同效应,推动组织间经济关系的演化,如在网络关系的初始化阶段,为了获取某一项资源或缓冲任务的复杂性,会选择偶发式的组织联结(郑方和彭正银,2017)。在扩展期,四重维度的作用增强,联结各方会进行多次有限理性下的经济博弈,以更好地进行资源配置(周冬梅,2011)。在优化期,以关系质量为纽带整合嵌入的多重经济行为,实现多重网络关系嵌入相互促进的螺旋式提升,将片段式的关系嵌入整合为系统的结构嵌入(Gulati,1999;郑方和彭正银,2017)。行为主体的互动与网络关系的有效整合,形成网络组织的关系与互动模型,主体间交互变量包括交互过程和适应过程,交互过程体现了意愿认知不断提高的过程,交易过程体现了组织间关系的变动过程(Johanson和Mattsson,1987)。基于此,网络关系的演化要素及要素间的关系如图3所示:

|

| 图 3 网络关系的演化要素及要素间的关系 |

(三)能力与配置认知:网络结构演化要素

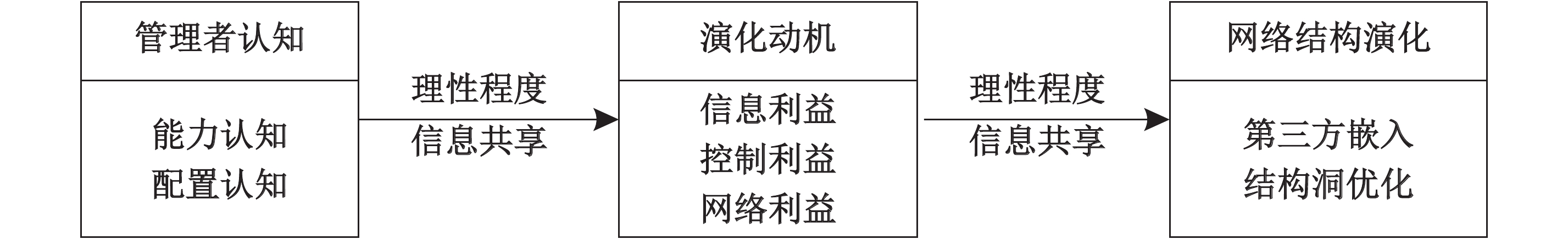

Messner(2000)认为网络结构是由跨组织的联结、主体间的关系和主体间的互动三个要素组成。孙国强(2003)在Johanson等提出的二维结构的基础上,引入协同变量,将二维的网络结构转化为三维的网络结构,将网络组织从相互导向上存在的“关系”、过程上存在的“互动”走向互动的“结果”,“关系”体现为组织联结、投资、资源依赖等,“互动”体现为联结各方间交易和适应的过程,“结果”表现为正协同和负协同。企业间的关系嵌入到关系传递可能会产生结构嵌入(Uzzi,1999)。郑方和彭正银(2017)通过案例分析的方式验证了网络结构的演化是关系嵌入到关系传递、再到关系再传递、再到关系整合的结果,网络结构演化的实现是社会关系和经济关系互构作用的结果。联结主体间信息共享(Granovetter,1992;Uzzi,1997)和理性程度(韩敬稳和彭正银,2015)等影响关系嵌入再到结构嵌入的演化。

一方面,关系的强弱反应了相关关系,强调信息利益,而结构洞反应了因果关系,强调控制利益,控制利益比信息利益更加重要,联结网络中,具有能力认知的一方更容易获得控制利益,容易成为网络中的第三方,而且可以从双方的谈判中攫取价值,或者为了将来更大的利益会选择加入该关系(Burt,1992);另一方面,在联结网络中,掌握着结构洞优势的管理者,可以利用其配置认知对网络中的结构洞进行优化,获取更多的非冗余知识,提升自己的能力认知,改变现有的网络结构(王海花和谢富纪,2012)。因此,在网络利益最大化的动机驱使下,不断创建或重组新的网络关系,改变组织在网络中的位置,进而促使网络组织的结构不断演化的过程(杨桂菊,2007)。基于此,网络结构的各演化要素及要素间的关系如图4所示:

|

| 图 4 网络结构的演化要素及要素间的关系 |

(四)综合视角的演化要素

对于网络内联结企业来说,完全理性的管理者基于不可复制的资源联结,信任情况下可以进行关系的再传递,而对于可复制的资源联结,双方博弈的结果是不信任,关系不传递,策略组合会偏离Pareto效率最优。首先,网络化成长累积的“互惠性偏好”对网络嵌入的Pareto改进效应明显,组织间关系是否再传递取决于企业间互惠性的敏感程度(韩敬稳和彭正银,2015)。其次,网络嵌入使得信息等资源的获取变得更加容易(Burt,1992;Granovetter,1992;罗珉和高强,2011),强化了行为主体之间的意愿认知,有效规避可能的“搭便车”和机会主义行为(Gulati和Gargiulo,1999;罗珉和高强,2011)。再次,充分的信息交换有助于增强组织间的信任,保持长期的合作关系(Uzzi,1997;梁栋,2002),合作关系的持久又反过来增强信息的交换与共享能力,进一步降低信息不对称(彭正银和黄晓芬,2017),促进组织间关系传递到再传递,推动组织间关系嵌入到结构嵌入,实现网络组织的演化(韩敬稳和彭正银,2015;郑方和彭正银,2017)。

因此,从综合的角度看,网络组织的成长与演化是主体、资源和行为共同作用下节点能力提升、网络关系变动和网络结构改变(Håkansson和Snehota,1995)。

三、网络组织演化的认知驱动力目前关于管理者认知理论的研究主要集中在高阶理论下的管理者选择性认知的形成过程(Hambrick和Mason,1984),以及双元理论下管理者认知的一致性和适应性的研究上。选择性认知的形成过程反应了战略决策者从组织情境洞察到组织结果的过程,一致性和适应性反应了网络组织个体间协同效益的一致性与个体适应组织的融合过程。

(一)高阶理论与网络组织战略选择

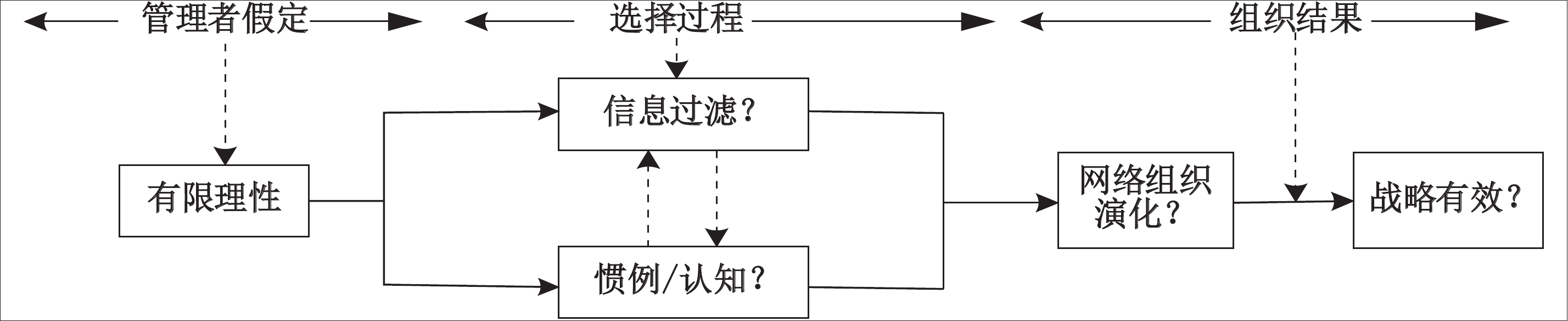

高阶理论从本质上看是一个信息处理理论,该理论系统地阐释了在有限理性高层管理者如何采取行动的途径(Hambrick和Mason,1984;Hambrick,2007)。Hambrick等人提出的高阶理论的核心前提是高层管理者的经验、价值观和个人特征对他们所面临情境的解释的影响,进而影响他们的战略选择。该理论系统地解释了三个问题:第一,高层管理者基于个人的累积经验、个人的价值观和可观测到的经验而采取行动;第二,整个高管团队(top management team)的特征相对于CEO个体特征来说,能更好地对组织发展结果进行预测,更好地解释组织的战略选择与绩效变动;第三,将可观测的经验作为高层管理者认识和价值观测度的预测变量,认为可观测到的经验可以有效地预测高管的行为与战略选择的变化。

基于以上三大问题,Hambrick等人提出了管理者有限理性下的战略选择模型,该模型将有限理性下的战略选择划分为三个阶段:高层取向、过滤过程和组织结果。高层取向反应了管理者认知形成的影响因素;过滤过程反应了管理者认知的形成过程;组织结果反应了管理者基于认知所做出的战略选择与高层行为,最终通过企业的绩效水平进行反应。环境的动态性与不确定性的加剧对网络组织战略的适应性和有效性都提出了更高的要求,组织的经营结果通过战略选择和绩效水平进行反应,而组织的管理者的背景特征可以部分地预测组织的战略选择和绩效水平(Hambrick和Mason,1984)。

1. 战略情境的驱动作用

首先,任务复杂性的驱动。组织面临越复杂且不确定的任务时,管理者认知就显得更加重要,为了规避管理者能力的“天花板”效应,管理者就需要超越现有的认知界限,挖掘信息处理惯例对企业战略行为选择的作用(Eugene Sadler Smith,1998)。不确定的组织任务致使企业面临的决策因素是非结构化的,通过复制或模仿以前的行为惯例难以应对该任务,这就需要管理者对环境进行评估和判断以做出正确的行为决策(可星等,2014;马骏等,2007),即利用管理者的诊断能力进行局部搜索,培育能力—机会的匹配能力(Krueger和Carsrud,1993),进而推动组织能力的成长与演化。

其次,组织竞争范式的改变。互联网使企业间的联系数字化、顾客互动直接化,企业从数字化和直接化的联系中获得“连接红利”(罗珉和李亮宇,2015),相对于实体经济而言,强调互联网思维对传统产业的再造(李海舰等,2014)。从实体经济的工业制造到互联网下的3D打印等智能制造,从生产与消费的分离到互联网情境下零距离互动产生的DIY制造、个性制造等,从生产者更多关注质量、销售量转向实时的、全方位的数字化服务,竞争范式的改变,要求企业必须要整合McGrath的“瞬时优势”(McGrath,2013)。任何单个的优势在互联网环境下都不能保证企业持久的竞争力,整合带来了从单一企业“单打独斗”到外卖O2O平台、金融P2P平台等平台竞争,平台模式可以汇聚更多的参与者,追求瞬时优势的有序整合,属于中间组织范畴,替代了科层制,产业基础由“被组织”向“自组织”转变(赵振,2015)。管理者通过战略选择来改变组织的结构及其运行方式,推动组织的演化(罗珉,2006),同时,在竞争范式演变的过程中,意愿认知影响组织间联结关系的质量和信息、知识共享的程度(Burt,1992)。如130多年的柯达公司的失败,就是由于其管理者对消费体验和技术滞后的忽略,反之联想与高通联结荣获2018CES国际科技展会上80多个奖项,反应了董事长杨元庆对竞争范式变化的重视。

再次,环境的不确定性。一方面,在环境不确定的情况下,能力认知对组织战略选择具有关键性的影响(Stuart和Abetti,1990),能力认知决定管理者能观察到什么信息、哪些信息重要、采取什么样的行为决策等(杨林和俞安平,2016);另一方面,环境的动态性与瞬时性要求企业的管理者要做出即兴的反应(王军等,2016)。管理者可以通过“战略选择”改变组织的环境、结构及其运作模式(罗珉,2006),推动战略范式的演化(张铁男和韩兵,2011)。为了应对复杂多变的市场环境,越来越多的企业选择了“即兴战略”(买忆媛等,2015;韵江和王文敬,2015),但如果仅是基于短期组织行为结果的反馈而进行的局部搜索和经验学习,这对于组织的即兴战略和前瞻性战略选择并不能产生应有的效果(Nelson和Winter,2002)。

2. 高层取向对网络组织演化的驱动

学者们研究发现,高层管理者的选择性认知的形成过程受到其心理因素和可观测到的经验的影响(Hambrick和Mason,1984),研究认为企业高管、尤其是CEO的个体特征影响组织的战略选择(Delgado-García和de la Fuente-Sabaté,2010)。对于高层取向的研究主要集中在CEO个体和高层管理者团队两个维度。

3. 过滤过程对网络组织演化的影响

管理者认知视角下,网络组织节点的信息获取与处理、组织间的网络关系和网络结构互动影响网络组织的成长与演化。

(1)节点形成的信息驱动。认知视角下节点的选择与成长对网络组织演化的作用表现在三个方面:首先,网络组织中节点优势的关键在于节点自身的信息优势,与传统企业不同,网络组织中由于信息过于丰富造成了个体信息关注力的缺乏(彭正银和黄晓芬,2017),网络信息呈现出多元化特征(王向民,2012)。单个企业越来越难把握多变的市场环境,越来越多的企业通过知识共享或共同研发等与其他企业建立合作网络,以降低日益增加的不确定性和复杂性(Reagans和McEvily,2003;刘学元等,2016)。其次,信任和关系资本对组织间知识共享与学习能力提升的重要驱动力(Dyer和Nobeoka,2000),组织个体为了保持持久的竞争优势,会倾向于选择探索不同的合作模式以实现创新绩效,通过价值链上的信息共享推动组织更高水平的发展(Tomlinson,2010)。再次,囿于管理者在一定时空内处理信息的有限性,组织个体只能做出有限的行为决策(Cohen等,1996),同时还会简化对现象的认知,而更多地关注行为决策可能的结果,对组织能力演化产生重要的影响(邓少军,2010)。不同的组织经验和职能专长塑造了高管的交互记忆系统,具有完善的交互记忆系统的高管团队能够获得探索式创新和激进式创新导向,推动组织更好地成长(Heavey和Simsek,2017)。

(2)网络关系的角度。关系是一个典型的本土社会心理概念,在一定程度上决定了社会资源的流向,并因此影响个体的社会行为和组织行为(宝贡敏和赵卓嘉,2008)。认知视角下网络关系对网络组织的作用体现在以下两点:首先,在关系传递过程中,作为关系传递的“中间人”充当了信息桥梁的作用,通过信息与资源在组织间的跨越促成新的关系联结,进而形成关系嵌入(Granovetter,1985),通过信息与资源的共享实现关系传递到关系嵌入的演化(郑方和彭正银,2017)。其次,随着关系传递的进一步深入,企业主体间的经济行为会逐步嵌入到多元的网络关系中,主体间的两方关系发展为三方或三方以上的网络关系,形成组织间的结构嵌入(Uzzi,1999);结构嵌入使得信息从组织间直接的作用关系转向间接的作用关系(Gulati,1999),三方及三方以上组织间的联结可以建立更高水平的合作(Thune,2007),进而促进组织从关系嵌入到结构嵌入的演化(郑方和彭正银,2017)。

(3)网络结构的角度。从信息流通的角度看,网络社会结构被定义为位置或结点之间信息联结形式(秦英,2009),网络组织是一群半自治的组织之间基于信任而进行的重复信息交换,并且嵌入了一种能够保障交易且削减成本的社会关系(Powell,1990)。由于商业全球化、竞争激烈以及不稳定性,市场和科层作为组织生产的模式会暴露无效率(Snow等,1992),取而代之的是一种能够平衡市场流动性和传统等级制度预见性的网络组织形式出现了(Powell,1990)。认知视角下,网络组织结构在网络组织中的演化作用体现在以下三点:首先,随着信息化环境的变迁,企业网络呈现出由企业内部网络到企业外部网络,由供应链到商业生态系统,由个人主导的关系型企业网络到市场交易网络、生产网络到服务网络的发展趋势(于永海和吕福新,2014)。在此发展趋势下,伴随着Ebay、阿里巴巴集团取得巨大成功,平台型网络市场逐渐成为研究的热点(Eisenmann,2006;Lin,2014)。罗珉和李亮宇(2015)认为互联网最明显的特征是通过交易平台、支付平台和物流平台提升了信息释放和信息获取的效率,缩短或重构了“传递价值”的商业逻辑,产生了新的租金获得方式——信息联结红利。其次,通过网络关系的传递与再传递,不断地扩大企业网络,增加企业的合作关系方,进而有可能提升企业在网络中的整体位置(郑方和彭正银,2017)。网络位置的提升,增加企业获取信息的机会与获取结构洞优势的可能性(Ahuja,2000;Dyer和 Nobeoka,2000;钱锡红等,2010;胡保亮和方刚,2013)。再次,在合作网络中,处于结构洞位置的企业容易获得非冗余的信息,优先获得差异化的信息域,在信息整合上具有比较优势(Burt,1992;钱锡红等,2010;胡保亮和方刚,2013)。

4. 组织结果对网络组织演化的作用

(1)资源获取与合作创新

在网络组织中具有能力、位置和规模优势的企业被称作网络内的核心企业(Hansen,2002),该类企业对组织环境的变化具有更加敏锐的洞察力,较强的能力认知能较早地把握市场的变化方向,进而确定产品创新的方向(Camuffo,2003)。核心企业选择性地将合作伙伴引入到网络内部,并与其建立强关系(Bianconi和Barabási,2001),同时,该核心企业决定性地掌控着新加入企业能否参与网络组织的创新生产活动,以及在什么条件下退出该网络组织(Vlachopoulou 和Manthou,2003)。以核心企业作为关键节点,将资源与网络组织内的其他企业传递、共享与整合(Hansen,2002;曹丽莉,2009),网络组织内企业成员间的合作、资源的整合、产品合作创新成为推动网络组织的演化推动力,即实现“企业合作—资源整合—合作创新—组织演化”(张靓和何龙飞,2011),即高的意愿认知推动组织间资源整合,为企业带来高的合作绩效。

(2)价值创造与信息补偿

网络情境使得组织传统的价值链(Chain)和价值网(Networks)转变为价值星系(constellation),价值创造的逻辑从简单的产品、服务或产业逻辑转变为价值创造系统的设计与重构(Normann 和Ramírez,1993),价值创造机制的设计也是网络社会中信息频繁互动的结果(罗珉,2006)。组织应根据互联网思维进行再造,打造具备网络化生态、全球化整合、平台化运作、员工化用户、无边界发展、自组织管理特点的智慧型组织(李海舰等,2014)。网络情境下组织的思维逻辑、行为模式和研究范式逐渐由SCP(结构—行为—绩效)范式转向DIM(规则设计—系统集成—模块制造)范式(李海舰和魏恒,2007)。每个节点的行为逻辑将从“信息释放—信息整合—信息利益”转变为“信息交互—平台共享—信息的放大性补偿”(彭正银和黄晓芬,2017),节点企业信息释放反应了其配置认知在联结关系中的作用,而信息整合反应了意愿认知对信息共享的促进作用。

(二)情境双元理论与网络组织演化

Gibson和Birkinshaw(2004)首次提出了基于环境特征的“情境双元性”(contextual ambidexterity)的概念,将情境双元性定义为一种体现整个业务单元一致性和适应性行为能力。一致性指的是业务单元中所有活动模式是一致的,都是为了实现同一个目标;适应性指的是在业务单元中快速、重新配置活动以满足任务环境中不断变化的需求的能力,适应性能力具有复杂、因果歧义、广泛分散、耗时的特点(Prahalad和Hamel,1990;Amit和 Schoemaker,1993)。情境双元性不同于结构双元性,其实现是通过一系列的流程与体系激励个体对一致性和适应性之间的冲突进行自我判断(Duncan,1976;McDonough和Leifer,1983;Tushman和O’Reilly,1996)。对于网络组织而言,管理者的意愿认知越强,表明其合作的一致性程度越高,而对于意愿认知弱的管理者,就需要其不断进行局部搜索,使其能力认知与意愿认知与网络中的核心企业相适应。

一方面,组织惯例、累积的技能和经验是组织在其较长时期的动态成长过程中形成的刚性能力认知,该刚性能力为组织资源利用式发展形成了一定的竞争优势(Makadok,2001)。既有的资源与技能禀赋优势以及累积的组织惯例可能导致管理者在探索发展路径过程中表现出过度自信,形成锁定效应(Dosi和Lovallo,1998);组织个体间需不断地进行信息的交互与磨合,管理者对联结方的异质性资源做出更加准确的判断,缩短双方的认知差距(吴先华等,2008;汤长安和张亮,2012),形成并提升组织的意愿认知。另一方面,在联结网络中,组织间的联结是非匀质的,信息在市场竞争中的传播也是非匀质的(Burt,1992);个体管理者基于不对称的社会关系和经济关系获得并掌握不同的信息量,使得网络组织个体在网络结构中具有不同的网络位置(钱锡红等,2010;胡保亮和方刚,2013)。能力认知使其掌握独特的知识结构,包括信息、资源、技能等,配置认知使其在网络中形成优势的网络地位,并占据及优化结构洞(Burt,1992)。组织不断进行局部搜索使其适应具有结构洞优势的联结组织,以保障联结绩效的实现(Burt,1992;杨桂菊,2007)。如联盟组织的演化是基于内部积累的“嵌入式”关系与外部相互依赖的动态结构共同作用的结果,内部“嵌入式”关系体现了网络组织个体逐步适应的过程,而外部相互依赖的动态结构体现了个体一致性的追求(Gulati和Gargiulo,1999),最终实现协同效应和网络效应的最大化(张琳和施建军,2011)。因此,网络组织演化体现了个体在追求价值最大化的一致性目的的约束下不断适应外部环境的过程(肖冬平和顾新,2009)。

四、网络组织演化的认知模式从本质上看,企业可以被视为外部环境与内部资源的联结,内部资源包括技能、经验等以及内部资源形成企业的强势与弱势,外部环境形成企业的机会和威胁,资源的价值性、适应性、稀缺性和不可替代性带来企业持久的竞争优势(Barney,1991)。学者们从环境和资源两个认知情境出发,对认知模式选择进行解析,在环境层面,管理者认知可以从塑造性(shaping)和适应性(adapting)两个层面加以衡量(Wernerfelt和Karnani,1987;杨林和俞安平,2016)。在资源和能力层面,管理者认知从惯例观(routine)和前瞻观(prospectivity)两个维度加以衡量(Anderson等,1986;Klepper,2002)。管理者的认知模式需要与组织情境匹配,更好地适应环境的变化(Gavetti,2005;吕鸿江等,2013),其在一定程度上通过组织战略选择加以显现(Hambrick和Manson,1984;Hambrick,2007)。

(一)塑造性认知的网络组织演化

塑造性认知是最为主动性的认知模式,强调组织个体的主动性与预测性,其意图在于驱动组织搜索新的资源与能力,并主动探索企业可能潜在的机会,规避企业可能存在的潜在风险,以期预测和引导外部环境的发展趋势(Wernerfelt和Karnani,1987;杨林和俞安平,2016)。如联想集团董事长兼CEO杨元庆通过对市场的调研选择与高通合作研发5G、乔布斯选择苹果与微软的联盟等都说明了企业家的塑造性认知对其公司的成长与演化的重要作用(杨林和俞安平,2016)。

一方面,如组织处于一个闭合网络中,成员可以在该网络中形成高度一致的集合体,通过合力提高对环境预测和引导力度(杨林和俞安平,2016)。处于高网络位置的节点企业在闭合网络中拥有多信息获取的渠道,可以获得更多的冗余信息,快速地把握外部环境的变化(Burt,1992)。然而,在高度不确定性的市场环境下,企业家对环境变化的方向和组织行动措施形成的效应是很难进行把握和预测的(张文慧和王辉,2009;买忆媛等,2015),这就要求管理者要提高对环境变化的感知和相应能力(张映红,2008),但囿于个体管理者认知的有限性,就需要发挥团队整体能力认知的独特优势(Barringer等,2005),利用该能力认知选择适合的新组织战略,推动组织的成长与演变(Amason等,2006)。因此,在闭合式的网络中,基于塑造性认知,组织倾向于通过资源与能力的重新配置与整合实现组织的成长与演化(张琳和施建军,2011)。在该情境下,组织内个体数量相对稳定,相互之间互动较多,组织间的变化与发展多是渐进式的。

另一方面,如果组织处在一个开放式的网络中,组织间既有直接关系,也有间接关系。基于塑造认知掌握结构洞优势的节点企业获得更多的非冗余信息与资源(Granovetter,1973;Burt,1992),通过配置认知将获得的信息在组织间进行交互和传递(蔡宁和潘松挺,2008),或吸引新的组织加入该开放式网络,改变或重构现有的网络关系,使组织向核心网络位置和丰富资源的方向演化(杨桂菊,2007)。通过与环境的不断适应,促使网络的自适应、自成长(郭利平,2015)。当组织面对突发环境事件时,如出现了新的市场机遇或突发的危机事件,在非线性放大的作用下,会使得集群出现巨涨落,形成正向转型或者逆向衰退,推动集群网络的突变(赫连志巍和邢建军,2017)。

因此,塑造性认知源于组织拥有丰富的能力认知,在网络中具有优势的网络地位,通过对环境主动的洞察与预测。基于意愿认知与配置认知实现信息传递与共享,改变现有的网络关系和网络结构,推动网络组织的演化的渐进式成长与演变,当面临突发事件时,会推动组织巨涨落,呈现突变式演化。

(二)适应性认知的网络组织演化

适应性认知是被动的认知模式,强调管理者不主动去搜索环境中的机会与威胁,而是主动调整自己的知识结构与组织惯例以适应环境的变化与需要(Wernerfelt和Karnani,1987;Barney,1991;杨林和俞安平,2016)。企业是由“正式网络”和“非正式网络”组成,企业都会经历适应性演化过程(吕鸿江等,2016)

首先,对于强弱关系并存的网络组织而言,联结网络的有效性取决于该联结关系能否为企业提供应对复杂任务所需要的资源与信息(Rowley等,2000)。如果组织处在强关系网络中,组织间高度信任,互惠性强,合作双方在合作中投入较多专用性资产,较高的专用资产投入容易形成“锁定”效应(Williamson,1991),该锁定效应会限制柔性认知的作用,并且会产生较高的沉没成本(杨林和俞安平,2016);相反,如果组织处于弱关系网络中,虽然能发挥柔性的作用,但由于信息缺失和信息不对称使得其企业间协调成本的增加(李晓翔和胡梦,2017)。如对于模块化的技术创新网络来说,网络中隐性规则和显性规则从不确定到确定会形成技术网络的“不稳定—次混沌—混度—稳定”的演化过程,隐性规则与显性规则之间的冲突如果不可协调或者出现外部环境的巨变,会形成网络的突发演变,每一状态的实现过程是渐进式的演变与成长,每一阶段性的发展促使网络组织阶梯式的演进(党兴华和郑登攀,2009)。

其次,对于弱关系为开放式网络而言,弱关系在不同的群体中扮演着信息“桥”的角色,可以接触不同群体多样化的信息(Granovetter,1973)。处于弱关系中的联结组织,其相互间互动频率较低,较少受到关系网络的约束和限制,易于脱离大家认可的常规知识依赖的束缚(蔡宁和潘松挺,2008),具有更强的适应性和能动性(Burt,1992)。如新创企业,创业者现有的能力认知尚未形成可以模仿和参照的认知模式,创业者利用现有的能力认知选择即兴的组织战略以适应环境的需要(Hmieleski和Corbett,2008;Bresman,2010;买忆媛等,2015),即兴战略使组织更加了解其所处的环境,并且使组织微调或剧烈改变其所处的环境的心智模式,为组织开启新的学习领域(蒲明,2007)。同时,弱关系网络可以多路径地丰富管理者的知识结构,环境的逐渐适应推动组织创建新的多元网络关系,推动组织的渐进式的成长与演化。

再次,对于强关系网络为主闭合网络组织而言,强关系能够使得联结组织的管理者可以更好地理解和利用新学的知识(Larson,1992;Hansen,2002)。在高度不确定的环境下,在强关系下通过不断地信息互动可以为组织带来稳定的信息流,企业家也易于相互适应形成共同解决问题的联结模式(Uzzi,1997)。另外,强关系下,组织间更易于传递高质量的信息与隐性知识,增强组织间的信任(Roeley,2000;蔡宁和潘松挺,2008)。组织间的合力反过来又可以进一步提升管理者的环境适应能力(杨林和俞安平,2016)。同时,隐性知识与高质量的信息传递带来知识溢出效率,增进组织间的合作粘性,但过高的溢出效率会加剧组织间收益分配的不均,影响联结质量(黄玮强等,2009)。因此,对于稳定的闭合网络而言,组织间的高凝聚力是其复杂任务实现的保障,灵活的链接形态保障利益和资源分配效率(Jackson和Watts,2002;黄玮强,2009),凝聚力和链接形态的共同作用推动该网络组织的渐进式的成长与演化。

(三)惯例观的网络组织演化

惯例观的研究者强调路径依赖和惯例的重要性,体现“向后看”的经验逻辑,认为公司发展的连续性对其在不断变化条件下的生存能力起到一种破坏性作用(Teece等,1997),而相关领域的经验是企业保持竞争优势的关键,以前累积的经验与能力背景是组织获取竞争优势的关键(Klepper和Simons,2000;Klepper,2002)。基于惯例观的管理者认知,学者们提出了过去累积的经验处理新的类似情境问题的“类比推论”模式(Gavetti,2005;Gavetti等,2008),认为该模式由于理性选择与局部的增量搜索,但当组织面对新颖复杂的环境时,该模式并不是最优的。网络组织倾向于按照已存在的网络特征、链接形态、规范,去探索搜寻符合网络特征、链接形态与规范的新的合作者,进而获取资源促进网络组织的成长,即网络组织演化依赖于改变现有网络关系,不断复制已有的网络结构与特征,在重复复制的过程中促使组织不断成长(Coleman,1988)。我国学者杨桂菊从社会资本理论的角度界定了网络组织的复制演化,认为网络组织在形成并增加社会资本过程中构建特定结构的网络,依靠对网络的不断复制而成长与演进(杨桂菊,2007)。陈学光和徐金发(2006)根据叶红心等(2004)提出的“前例—预期—行动”的研究思路对网络组织的形成与发展进行了界定,两位学者认为网络组织初始形成时,成员间相互不了解,成员按照“前例”观察其他成员的“行动”,形成对其他组织成员的“预期”,“预期”实现与否决定了组织是否退出网络,同时破坏“预期”的组织成员也会被驱逐出网络,形成演化观的组织惯例。因此,组织惯例推动下的网络组织成长与演变是基于稳定环境下的行为规则的重复,属于渐进式的演变与发展。

(四)前瞻观的网络组织演化

前瞻观的研究者认为组织惯性和路径依赖不仅会使跨组织转移和市场转移变得很困难(Argote等,1998),而且当市场、技术变革或竞争范式导致不适应时,组织很难开发新的功能(Anderson等,1986)。学者们从演化经济学的角度提出组织能力发展的搜索模型,强调“向前看”的结果逻辑的重要性,该模型认为认知行为逻辑和组织惯例在组织层次结构中是可以共存的,管理者对其战略决策问题的认知表征从根本上推动了组织搜索,进而推动了组织能力的积累,打破传统的能力发展的准自动化、惯例化与路径依赖(Gavetti,2005;Gavetti等,2008)。网络组织经历新结点进入和原有结点显性或隐性退出的方式形成新的网络关系,通过调整现网络结构,使之对环境有更大的适应性,实现网络组织的自组织过程,即网络组织的演化过程是其内部拓扑结构优化重组的过程(孙晋众和陈世权,2007)。因此,对于前瞻观的网络组织演化而言,是新节点的进入、旧节点的退出,或者现有网络结构的重新调整,属于突变式的网络组织演化。

(五)整合观的网络组织演化

学者们将“向后看”的经验逻辑与“向前看”的结果逻辑结合起来解释组织搜索现象,认为组织的演化是认知与行动、思考与经验相互作用的结果(邓少军和芮明杰,2009)。我国学者提出“战略框架式思考”与“悖论整合”两种认知模式,“战略框架式思考”的认知模式包括战略意图、基本战略回路和战略驱动路径三个基本的要素,而“悖论整合”包括技术研发中的利用与探索、领导行为(领导复杂性)、企业多元化(多元文化融合)等,两种认知模式的结合,既符合一般战略的思维特性,又适应华为独特的经营环境和经营战略(武亚军,2013)。

五、研究结论、研究局限与未来研究展望(一)研究结论与研究局限

通过对相关文献的梳理可见管理者认知与网络组织演化之间的关系已经引起学者们的广泛关注,成为当前研究的热点内容。基于前文的综述,目前的研究表现出以下几个特点:

1. 网络组织演化的研究主线

网络组织演化要素表现为节点演化、网络关系演化和网络结构演化,节点体现为在能力认知的作用下组织能力的演化、关系体现为在意愿认知的作用下组织间交互与适应的过程、结构表现为在能力认知和配置认知的作用下网络位置的改变。

2. 管理者认知范畴的网络组织演化研究

首先,认知视角下,网络组织产生的根本原因是为了缓冲环境不确定性(Williamson,1975;林润辉和李维安,2000)和缓解有限时间和空间范围内任务复杂性问题(Jones等,1997;彭正银,2003)。以往学者们基于知识结构和知识架构对网络组织演化进行了多方面的探讨,但对于不确定性和任务复杂性下的信息架构的研究则较少,对过量的信息进行有效的关注并做出正确的决策是企业面临的挑战(van Knippenberg等,2015)。其次,节点、网络关系和网络结构与组织行为模式的选择有较丰富的研究成果,包括节点的管理者认知与组织能力的演化(Teece等,1997;Eisenhardt和Martin,2000)、节点间的网络关系对创新行为的影响(Ahuja,2000)、网络结构和管理水平对创新绩效的影响(Rodan和Galunic,2004)等,但这些研究主要集中于静态分析,缺少动态的研究内容(Powell等,1996)。

3. 管理者认知、网络组织演化与行为模式选择的关系研究

首先,通过对管理者认知与网络组织演化关系研究内容的回顾可以看到,大多数文献对管理者认知与创新行为选择(王颜芳,2009),或者管理者认知与组织能力演化、动态能力(Helfat和Peteraf,2015),又或者认知视角的战略复杂性驱动(吕鸿江等,2013)等的研究,这些研究是基于两者之间的关系的研究,或者是基于网络组织演化的某一方面进行的研究,尚缺少整合的视角。

其次,在超竞争的网络情境下,网络组织演化面临的严峻问题就是如何突破组织惯例带来的路径依赖和资源基础观形成的能力刚性的限制,以快速适应环境动荡带来的冲击。而目前关于管理者认知对网络组织演化的作用的研究主要集中在两方面:第一,在有限理性的约束下,管理者对信息的选择、处理和利用过程对组织行为选择的影响,相关的研究是基于单个组织而言的,而网络组织形成、发展与演化的过程中,组织是开放的,节点是变动的(林润辉和李维安,2000)。在这个过程中,不仅仅涉及节点自身的信息的选择、处理和利用过程,还涉及组织间信息的传递与共享问题,而且在动态的环境下,信息的关注能力,对组织的发展越来越重要。因此,现有的研究与网络组织的形成、发展与演化问题存在一定的脱节。第二,从作为“向后看”的行为逻辑的组织惯例和“向前看”的行为逻辑的管理认知的双重视角下研究网络组织的演化,惯例观约束下的管理者认为经验和能力是组织保持竞争优势的关键(Klepper和Simons,2000;Klepper,2002;Teece,2007);认知观约束下的管理者强调能力发展的搜索模型,突破路径依赖与能力刚性的约束(Gavetti和Levinthal,2000;Gavetti,2005)。现有关于惯例观与认知观的研究,主要是基于组织个体自身发展的研究,而网络组织是两个以上的个体组成的网络,这就要求网络组织中的节点,不仅要考虑自身的发展,还要考虑网络中其他节点的发展与变化。因此,现有的研究与网络组织的发展与演化的现实问题存在一定的脱节。以往研究存在的局限如图5所示:

|

| 图 5 管理者认知对网络组织演化的作用研究局限 |

基于以上两点局限,后续研究从以下几点深入探析管理者认知对网络组织演化的作用:第一,在有限理性假定下,管理者认知在网络组织中的选择过程是怎样的?第二,随着网络组织的发展与演化,管理者认知与网络组织是否存在协同演化,如果存在,二者是如何进行协同演化的?这些问题将是未来研究的一个方向。

(二)未来研究展望

虽然学者们从管理者认知的角度,对网络组织演化做了丰富的研究,管理者认知理论为战略管理理论提供了研究视角,也为组织理论提供了新的诠释(Hambrick和Mason,1984),但其在研究中还存在一定的不足,值得以后进行深入的探讨。

1. 深入探索网络组织演化的主线及演化要素

基于前文的文献回顾,虽然现有的文献从节点、网络关系和网络结构的角度阐释了网络组织演化的基本变量及变量之间的关系,剖析了管理者能力认知、意愿认知与配置认知的作用,但这些研究基本上都是基于静态的视角,因此后续的研究可以从动态的视角出发,深入探析管理者认知对网络组织演化的作用机理,明晰价值链、资源链和行为链的演化逻辑。

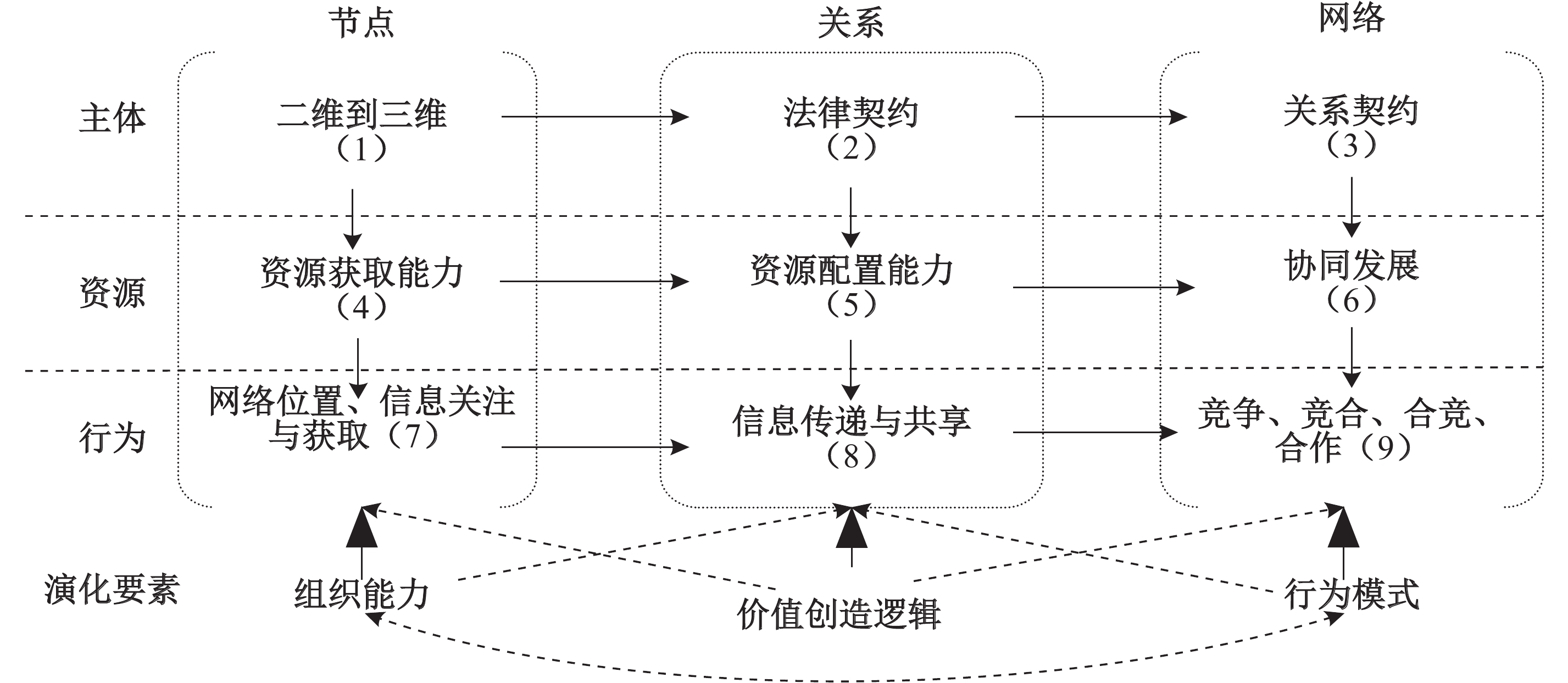

(1)价值链

主体的发展从企业(节点)发展为企业间网络,最后形成企业网络(Håkansson和Snehota,1995)。首先,企业身份的转变伴随着组织结构从二维到三维的转变(孙国强,2003),企业间的链接形态从法律契约与社会契约共存,到企业网络下实现关系契约,由于专用性资产的相互依赖和个体社会资本锁定的双方关系,关系企业成为企业网络形成和运行的微观基础(刘仁军,2006),形成“信息交互—平台共享—信息的放大性补偿”的行为逻辑。其次,网络情境下,信息的频繁互动产生价值创造机制(罗珉,2006),价值创造逻辑从价值链、价值网转为价值星,从简单的产品、服务或产业逻辑转变为价值创造系统的设计与重构(Normann 和Ramírez,1993)。信息利益、控制利益和合力利益的共同作用推动网络组织的演化(Coleman,1988),因此,后续研究可以从管理者认知的动态形成过程,即信息关注、信息解释、信息传递与共享、信息内化的动态过程的角度剖析网络组织的价值创造过程。

(2)资源链

对于企业主体来说强调资源的获取能力,对于企业间关系注重资源的配置能力,对于整个网络来说注重资源的整合能力,强调协同发展(Håkansson和Snehota,1995)。因此,后续研究可以从能力信息架构的动态角度研究网络组织资源的获取、配置与整合。

(3)行为链

对于节点企业获取竞争优势的观点有三个,其一是强调网络位置对于信息收集的重要作用,认为如果组织获得的网络位置越高,获得创新绩效的可能性越大(Tsai,2001)。其二是强调企业内部的吸收能力对信息处理的重要作用,认为节点的吸收能力越强对创新绩效的提升作用越大(Giuliani和Bell,2005)。其三是网络位置与吸收能力的共同作用,认为节点企业的吸收能力越强,其通过网络位置对创新绩效的提升作用越大(钱锡红等,2010)。基于强弱关系强度选择不同的创新模式,稳定的环境下,如强关系下选择利用式创新,弱关系选择探索式创新(蔡宁和潘松挺,2008),不确定的环境下,强关系容易形成合作模式以解决共同的问题(Larson,1992;Uzzi,1997),而弱关系可以降低信息、知识的获取成本,免除特定关系资产投资的风险(蔡宁和潘松挺,2008),节点企业间容易形成竞争模式(Larson,1992)。

因此,节点能力的不同、关系强弱的变化,会影响管理者做出不同的行为选择。基于价值链、资源链与行为链,网络组织各要素间的横纵向关系链条如图6所示:

|

| 图 6 网络组织各变量之间的演化关系图 |

2. 网络组织演化内生和动态视角

学者们虽然从管理者的理性程度剖析了任务复杂性和环境不确定性对网络组织演化的推动作用,但现有的这些研究基本都是网络组织单要素、静态的分析,如组织能力的演化问题,并没有从管理者认知形成过程的动态视角探析网络组织演化的内在整合驱动因素,以及各驱动要素之间的互动关系。

从国内外学者的研究可以发现,在网络组织的产生、发展与演化中,首先,外部环境是网络组织演化的重要驱动要素,但驱动组织网络实质性变化的还是在利益最大化的驱动下节点自身能力与要素配置的改变,信息、网络关系和网络结构在组织资源配置和能力配置中发挥着重要的作用,“信息(information)—关系(relationship)—结构(structure)”三者构成了网络组织演化的重要驱动要素。其次,“旧”资源基础观强调企业内部资源异质性与资源禀赋的重要性,然而这里的资源是静态的,对于网络组织而言,该资源观没有考虑网络关系和网络结构的动态变化。再次,目前学者们关于信息、网络关系和网络结构的研究还是孤立的、碎片化的,并没有研究三者之间的互动关系。因此,信息、关系和结构三者之间的互动与匹配是推动网络组织演化的重要驱动力。

3. 管理者认知、网络组织演化与行为模式的协同

根据前文的文献梳理,学者们探析了网络组织演化的管理者认知模式,剖析了管理者认知对网络组织演化的推动作用,但对管理者认知、网络组织与组织行为的协同演化的问题缺乏相应的研究,即个体认知到集体认知、节点复制演化到关系重构再到结构优化重组、惯例观的组织行为到重构观的组织行为再到认知观的组织行为三者之间的协同演化的问题。

基于学者们关于网络组织演化、管理者认知与行为模式的相关研究可以发现,在管理者理性选择和适应性学习之间存在多种认知模式,认知模式反应了组织战略选择与自身演化的过程。“向后看”的经验逻辑与“向前看”的结果逻辑形成组织战略选择与演化的重要驱动力。管理者认知与网络组织演化之间的关系体现了管理者认知在基于惯例的理性选择与基于认知的适应学习之间的博弈过程(张朋柱和薛耀文,2005;Gavetti等,2008)。组织的行为模式从个体的单打独斗到平台竞争,从被组织到自组织(赵振,2015),越来越多的企业选择互惠共赢的组织战略,行为模式的改变是为了适应“信息瞬时优势”的组织情境(McGrath,2013)。

基于组织环境的变化,高层管理者的集体认知也在改变,管理者认知经历了承诺(commitment)、整体分析(holistic approach)、媒介(agent)、中立的位置(neutral Site)、群体(group)和执行(execution)六个过程的改变,称为CHANGE模型(Mezias等,2001)。通过积累、互动、审核和融合四个阶段的反复循环实现认知的改变,每个阶段又有不同的形成过程,如积累是由感知、过滤、处理、存储等过程构成(Gibson,2001)。基于这些变化,Cooke等(2013)提出了互动型集体认知理论,该理论认为集体认识是一种跨层次互动的涌现现象,后续学者提出了分析集体决策制定和问题解决过程的集体信息搜索和分布模型(Levine和Smith,2013)。我国学者吕洁和张钢(2013)提出了构建团队认知涌现的发生模式,剖析了个体认知如何涌现为团队认知(吕洁和张钢,2013,2015)。

基于前文关于网络组织演化的模式、行为方式与管理者认知的演化的相关研究以及研究局限的分析,三者之间的协同关系如图7所示:

|

| 图 7 网络组织、管理者认知与行为模式的协同演化 |

4. 本土化研究

现有的研究更多是基于国外已经成熟的理论进行的分析和论证,而对于结合我国经济转型现状及企业的现实背景进行的研究还比较少。如在我国关系社会的背景下,高层管理者社会关系的扩展对网络组织经济关系累积的推动作用,组织的关系嵌入到结构嵌入的形成机理,前瞻性认知对我国企业绿色治理的作用,网络组织生态系统的形成等问题,都有待于进一步深入的探讨和分析。

| [1] | 宝贡敏, 龙思颖. 企业动态能力研究: 最新述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2015(7): 74–87. |

| [2] | 陈学光, 徐金发. 网络组织及其惯例的形成——基于演化论的视角[J]. 中国工业经济, 2006(4): 52–58. |

| [3] | 邓少军, 芮明杰. 组织能力演化微观认知机制研究前沿探析[J]. 外国经济与管理, 2009(11): 38–44. |

| [4] | 李海舰, 田跃新, 李文杰. 互联网思维与传统企业再造[J]. 中国工业经济, 2014(10): 135–146. |

| [5] | 连燕玲, 贺小刚. CEO开放性特征、战略惯性和组织绩效——基于中国上市公司的实证分析[J]. 管理科学学报, 2015(1): 1–19. |

| [6] | 刘学元, 丁雯婧, 赵先德. 企业创新网络中关系强度、吸收能力与创新绩效的关系研究[J]. 南开管理评论, 2016(1): 30–42. |

| [7] | 罗珉, 李亮宇. 互联网时代的商业模式创新: 价值创造视角[J]. 中国工业经济, 2015(1): 95–107. |

| [8] | 彭正银, 黄晓芬. 网络组织认知模式与战略的博弈选择——基于信息要素的视角[J]. 华东经济管理, 2017(11): 5–14. |

| [9] | Delgado-García J B, de la Fuente-Sabaté J M. How do CEO emotions matter? Impact of CEO affective traits on strategic and performance conformity in the Spanish banking industry[J]. Strategic Management Journal, 2010, 31(5): 562–574. |

| [10] | Heavey C, Simsek Z. Distributed cognition in top management teams and organizational ambidexterity: The influence of transactive memory systems[J]. Journal of Management, 2017, 43(3): 919–945. |

| [11] | Helfat C E, Peteraf M A. Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(6): 831–850. |

| [12] | McGrath R G. The end of competitive advantage: How to keep your strategy moving as fast as your business[M]. Brighton: Harvard Business Review Press, 2013: 64–65. |

| [13] | Sirmon D G, Hitt M A, Ireland R D. Managing firm resources in dynamic environments to create value: Looking inside the black box[J]. Academy of Management Review, 2007, 32(1): 273–292. |

| [14] | Tomlinson P R. Co-operative ties and innovation: Some new evidence for UK manufacturing[J]. Research Policy, 2010, 39(6): 762–775. |

| [15] | van Aken J E, Weggeman M P. Managing learning in informal innovation networks: Overcoming the Daphne-dilemma[J]. R&D Management, 2010, 30(2): 139–150. |

2018, Vol. 40

2018, Vol. 40