文章信息

| 外国经济与管理 2018年40卷第4期 |

- 刘娟

- Liu Juan

- 东道国制度环境、投资导向与中国跨国企业OFDI研究——基于“一带一路”沿线国家数据的Heckman模型分析

- Host country institutional environment, investment orientation and chinese mnes’ ofdi: an empirical test of heckman model based on the data of countries involved in the belt and road initiative

- 外国经济与管理, 2018, 40(4): 56-68

- Foreign Economics & Management, 2018, 40(4): 56-68.

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-03-16

2018第40卷第4期

伴随着“走出去”战略深入实施,中国企业海外投资目标国早已不再局限于东南亚国家及周边地区,“一带一路”宏伟蓝图更将中亚、西亚、东欧地区政经、人文、宗教等诸多层面制度环境迥异国家涵盖其内,使得中国跨国企业面对东道国市场机遇同时也将面临母国与东道国制度环境差异带来的诸多挑战,以及由此产生的东道国市场运营风险。此外,鉴于中国跨国企业OFDI具有其自身特点,如央企(国企)特定所有权优势突出(低息贷款或预算软约束等)(蒋冠宏和蒋殿春,2012)、兼具利润最大化与“非市场化”双重动机驱动特征(Morck等,2008)、OFDI“资源导向”特征较为明显(Buckley等,2007),以及母国市场制度环境特殊性等,均使得中国跨国企业东道国市场OFDI战略规划、行为决策有别于传统西方发达国家跨国企业。此背景下,基于制度理论视角聚焦传统西方发达国家跨国企业东道国市场OFDI行为决策相关理论对于中国跨国企业适用性问题,已成为当前跨国公司及国际商务领域学界、业界关注的焦点。

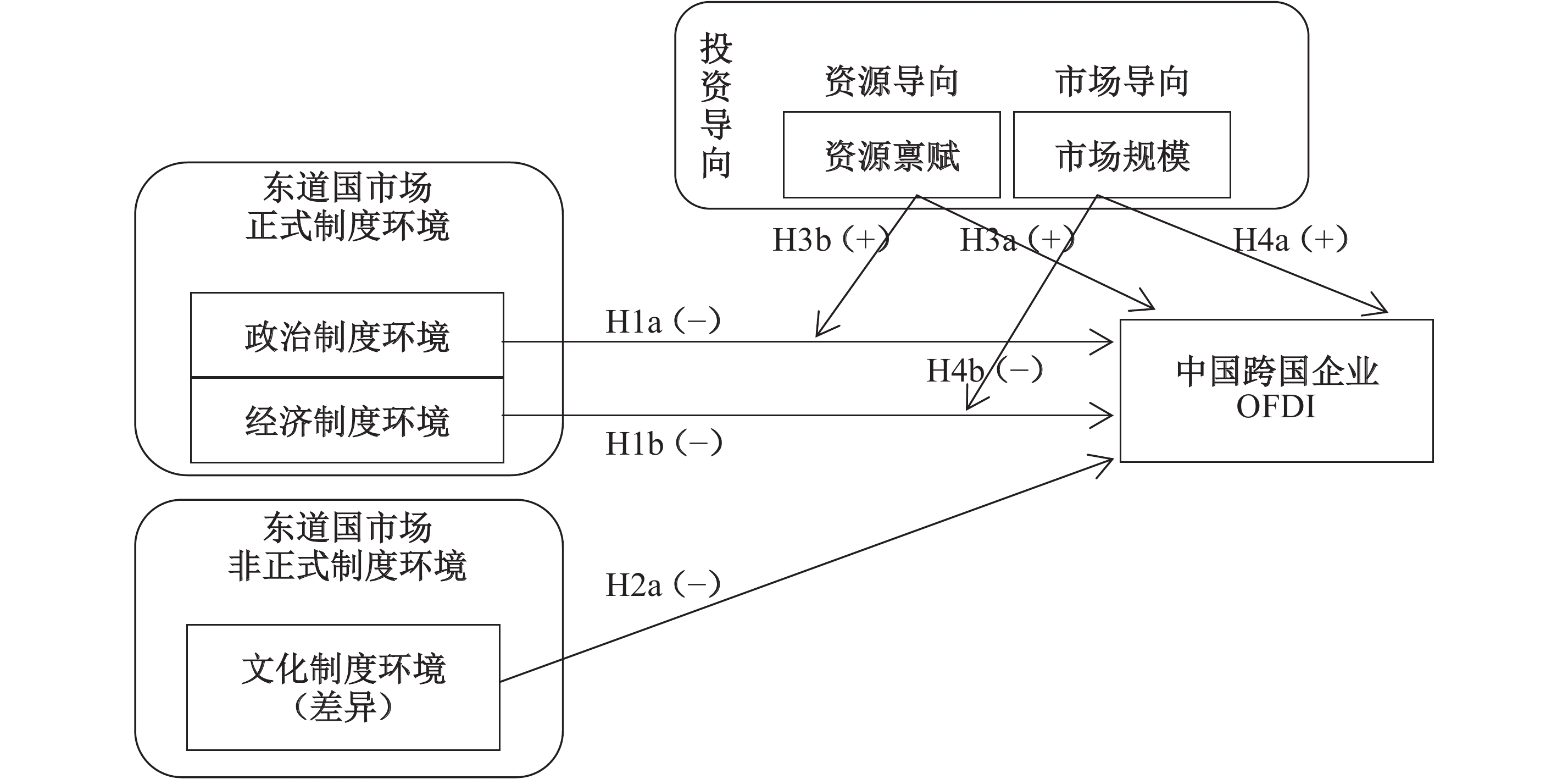

鉴于此,充分借鉴相关文献基础上,本研究聚焦如下几方面:(1)全面考察东道国政治、经济、文化三重制度环境对中国跨国企业OFDI的影响。(2)从中国跨国企业OFDI自身特点出发,系统探究OFDI投资导向在东道国市场制度环境与中国跨国企业OFDI关系间发挥何种影响作用?(3)为进一步厘清制度环境及投资导向在中国跨国企业OFDI东道国市场进入决策及市场进入后投资规模决策过程中影响作用是否存在差异性,本文实证研究采用Heckman两阶段选择计量模型,用以解决上述考察样本选择偏差问题。(4)实证研究样本选择基于两点考虑:第一,“一带一路”沿线国家历史背景迥异,政经、人文社会等发展水平参差不齐,制度环境多元化态势凸显。第二,中国企业OFDI通常基于两类不同投资动机:为弥补国内资源局限而采取“资源导向型”OFDI;为缓解国内供给“去产能”而采取“市场导向型”OFDI。鉴于“一带一路”沿线国家众多,中国企业OFDI投资动机亦有所差异,因而选取“一带一路”沿线国家作为考察对象无疑对系统探究中国跨国企业OFDI问题极具理论针对性和现实指导意义。

二、理论基础与假设提出(一)东道国制度环境与跨国企业OFDI

现有文献表明,相关学者对于东道国市场制度环境问题的探究大多从制度架构概念着手。Davis和North(1971)将制度架构定义为:为建立生产、交换及分配基础所构建的政治、社会及法律方面基本规则的集合;此基础上,North(1990)指出:一个社会的制度架构,就是提供一套游戏规则,用以约束、规制、调控整个社会的经济活动,并进一步将制度架构划分为两部分:正式制度构架(一个国家正式颁布的政治、司法、经济及契约方面的规章制度等)和非正式制度构架(通常嵌入于一国社会文化及意识形态之中,如社会层面所认可的行为规范、准则、价值观及习俗等)。这些制度架构不仅直接影响个人、组织(Scott,1992;DiMaggio和Powell,1991)或组织间行为决策(Hillman和Keim,1995;Aldrich和Fiol,1994);对于跨国企业而言,东道国市场不同制度架构(环境)对跨国企业行为决策同样产生更为深远和重要的影响。

传统国际商务或跨国公司学者探究东道国市场制度环境与跨国企业OFDI两者间作用关系,多聚焦于以东道国市场正式制度架构为代表的政经层面制度环境特征及其影响作用。如Blonigen(2005)指出,通常情况下东道国市场正式制度环境对跨国企业OFDI影响可表现为如下三方面:(1)较低水平正式制度环境(政治、经济层面法律法规不完善)会增加投资者资产被剥夺的高风险,进而减少投资意愿,如私人产权制度缺失一定程度上会制约投资行为发生。(2)较低水平正式制度环境往往会导致东道国政府提供的公共产品(如政府效率、监管、司法体制等)质量过于低下,进而降低投资者的投资回报预期。(3)处于东道国市场较低水平正式制度环境下的外商企业,为规范市场运作需要投入更多有形、无形投资成本(如腐败、寻租等都会相应增加投资成本),进而制约投资行为发生。基于发达国家跨国企业FDI的经验数据分析结论大多显示:东道国市场正式制度环境的优劣与其FDI规模正向关联(Gani,2007;Asiedu,2006;Globerman和Shapiro,2002;Wei和Frankel,1996);此经验分析结论与传统理论相吻合,即全球FDI大多发生于发达国家之间,发达国家间正式制度环境水平接近,双方更易于适应彼此政经方面的规制及交易规则等(蒋冠宏和蒋殿春,2012)。

然而,相对于发达国家跨国企业市场化运作的成熟度以及母国正式制度环境的完备性,中国跨国企业自身特点及所处母国制度环境都存在一定差异,在一定程度上使得针对中国跨国企业OFDI的实证研究结论与以往传统研究结论有所不同。如有研究表明:东道国市场腐败程度(或法制程度)与中国跨国企业OFDI投资规模正向(或负向)关联(Cheung等,2012;Kolstad和Wiig,2009;Buckley等,2007;周经等,2015;蒋冠宏和蒋殿春,2012)。而国内部分学者的相关实证研究结论也有所分歧:如有研究显示东道国政治风险与中国跨国企业OFDI负向关联(王海军等,2012;高建刚,2011;韦军亮和陈漓高,2009),此结论与传统研究相符;但也有研究显示,非洲国家正式制度环境与中国跨国企业OFDI两者间不具有显著相关性(董燕等,2011);邓明(2012)研究则显示,发达国家法制环境与中国跨国企业OFDI两者间不具有显著相关性,但针对发展中国家的样本数据却显示出两者间显著正向关联。整体而言,目前针对中国跨国企业OFDI的研究仍有所局限,相关实证研究结论也存在不相一致之处,鉴于此,在系统梳理相关文献基础上,为充分体现中国跨国企业特殊性,同时也为便于与传统理论进行系统性比较及后续实证研究方案实施,本文提出如下假设:

H1:东道国市场正式制度环境与中国跨国企业OFDI负向关联。

H1a:东道国市场政治制度环境与中国跨国企业OFDI负向关联。

H1b:东道国市场经济制度环境与中国跨国企业OFDI负向关联。

此外,现有文献中基于东道国市场非正式制度架构(环境)对跨国企业FDI影响关系的论述,可以追溯到母国与东道国间“心理距离”(psychic distance)概念的提出,此概念明确提及包括语言、文化等在内的非正式制度因素会阻碍企业与市场间信息流动性,并对跨国企业东道国市场区位选择与转移、资源投入等产生制约作用(Johanson和Wiedersheim-Paul,1975)。Kogut和Singh(1988)继而提出“文化距离”(母国与东道国文化差异程度)概念,并进一步指出:陌生文化背景下企业运营会面临更多信息传递障碍,进而需要承担更多交易成本,在一定程度上也会降低投资意愿。相关实证研究结论大多支持上述理论观点(Luo等,2001;范黎波和张岚,2015;郑莹等,2015)。鉴于此,本文提出如下假设:

H2:东道国市场非正式制度环境与中国跨国企业OFDI负向关联。

H2a:东道国市场文化制度环境(差异)与中国跨国企业OFDI负向关联。

(二)东道国制度环境与中国跨国企业OFDI投资导向

鉴于当前中国跨国企业OFDI投资决策过程中投资导向特点突出,加之东道国市场制度环境迥异,使得相关问题研究颇具代表性,也凸显中国企业OFDI问题的“特殊性”。学者Kolstad和Wiig(2009)指出中国跨国企业OFDI选择以非OECD国家为东道国市场时,通常带有显著性资源寻求动机,且东道国市场政治制度环境与资源寻求型OFDI规模负向关联。Amighini等人(2013)分行业数据经验分析结论同样表明:东道国政治制度环境与中国跨国企业资源行业OFDI显著负向关联,但与制造行业OFDI则无显著相关性。蒋冠宏和蒋殿春(2012)基于107个发展中国家的经验数据分析也显示东道国市场政治制度环境质量与中国跨国企业资源寻求型OFDI负向关联。新近学者刘敏等(2016)利用全球119个国家及地区数据进行分析后发现,中国跨国企业OFDI不同投资动机呈现出不同的制度环境偏好度及路径依赖:资源寻求型及市场寻求型OFDI均偏好高水平经济制度环境东道国市场;技术寻求型OFDI则在政治、经济、文化三重制度环境层面均呈现出显著偏好处于较高水平的东道国市场。但另一方面,鉴于资源开发所带来的巨大收益往往会易于引发资源禀赋充裕国家的寻租效应及其腐败行为发生(Robinson等,2006),因而资源寻求型OFDI企业无疑对东道国正式制度环境,尤其是政府监管、腐败治理等政治制度环境更为敏感;但饶有兴趣的一点是,中国跨国企业致力于OFDI资源导向的投资主体大多集中于央企或国企,而这些企业往往更加熟悉“非市场化”运作行为,尤其在监管等政治制度环境水平较低国家进行“非市场化”行为的经济及道德成本较低,加之资源导向型中国跨国企业往往还兼具“特定所有权优势(低息贷款或预算软约束等)”,一定程度上使得其对于东道国市场较低水平政治制度环境拥有更大限度的“容忍度”(蒋冠宏和蒋殿春,2012)。鉴于此,本文提出如下假设:

H3a:东道国市场资源禀赋与中国跨国企业OFDI正向关联。

H3b:东道国市场资源禀赋正向调节东道国市场政治环境与中国跨国企业OFDI负向关联性。

另一方面,在当前国内“去库存”“去产能”政策引导下,中国跨国企业OFDI决策过程中市场寻求导向同样引人关注。传统FDI理论认为东道国市场规模是影响跨国企业FDI进入的重要决定性因素(Wei和Frankel,1996),针对中国跨国企业OFDI的相关研究也指出,具有市场导向的OFDI倾向于在拥有较大市场规模的国别地区进行投资决策(Deng,2009;Taylor,2002)。相应的,市场寻求导向型OFDI企业对于东道国市场经济制度环境无疑会更为关注。通常而言,更具开放性、自由度的市场经济制度环境会促进市场良性健康发展,契约观念、产权保护、资本流动及外国投资等诸多方面的高水平经济制度环境会与当地市场需求及市场(潜在)规模产生叠加效应,对跨国企业OFDI具有积极正向影响作用。相关实证研究也显示:中国跨国企业市场寻求型OFDI更加偏好经济制度环境处于较高水平的东道国市场(刘敏等,2016)。鉴于此,本文提出如下假设:

H4a:东道国市场规模与中国跨国企业OFDI正向关联。

H4b:东道国市场规模负向调节东道国市场经济环境与中国跨国企业OFDI负向关联性。

上述假设逻辑关系如图1所示:

|

| 图 1 概念模型框架图 |

(一)模型设定与计量方法

鉴于中国跨国企业OFDI宏观数据在部分东道国市场呈现出非连续性特征(即某些年份数据残缺,为零或负数)①,实证研究中如何处理这些残缺数据,成为实证研究学者尤为关注的问题。为解决考察样本数据自我选择问题,同时借鉴相关学者的计量方法设计(刘敏等,2016;周经等,2015;蒋冠宏和蒋殿春,2012),本文实证研究计量模型选取Heckman(1979)构建的两阶段选择模型,也即将中国跨国企业OFDI投资决策划分为两阶段:一阶段为Probit投资(与否)决策模型,重点考察中国跨国企业对某一东道国市场投资与否影响因素有哪些?二阶段为修正后的投资规模决策模型,重点考察中国跨国企业东道国市场OFDI投资规模影响因素有哪些?具体模型如下:

| $\Pr \left( {OFDI} \right) = \Phi \biggr({\sum _n}{\alpha ^n}{Z_{ij(t - 1)}}^n\biggr)$ | (1) |

| ${OFDI_{ijt}} = {\sum _n}{\alpha ^n}{Z_{ij(t - 1)}}^n + \beta {\gamma _{ijt}} + {\xi _{ijt}}$ | (2) |

其中,OFDIijt为实际投资规模(i代表中国,j代表东道国,t代表时间),如果OFDIijt>0,则OFDI=1;否则OFDI=0。上述(1)式为Heckman一阶段投资(与否)决策模型:Pr(OFDI=1)表示中国跨国企业对东道国市场实际投资规模大于零;Ф(∑nαnZ ij(t–1)n)为标准正态分布的概率分布函数;Z表示中国跨国企业东道国市场投资与否影响因素。(2)式为Heckman二阶段修正后的投资规模决策模型:γijt为Mills逆值(依据(1)式估计结果计算),以克服样本自选择偏差。

| ${\gamma _{ijt}} = ψ \biggr({\sum _n}{\alpha ^n}{Z_{ij(t - 1)}}^n\biggr)/\Phi \biggr({\sum _n}{\alpha ^n}{Z_{ij(t - 1)}}^n\biggr)$ | (3) |

其中,ψ(·)、Ф(·)依次表示标准正态分布的概率密度函数和概率分布函数。如果γijt值显著不为零,则表明样本数据存在自我选择问题,适宜采用Heckman两阶段模型。

鉴于本文实证研究内容特点及研究方法的适用性,实证研究中基准计量模型仍采用国际经贸投资领域应用广泛的引力模型(Anderson,1979),具体基准模型如下:

| $\begin{array}{*{20}{l}}{\Pr \left( {OFDI} \right) = \Phi [{\alpha _0} + {\alpha _1}\ln \left( {CGDP{_{i(t - 1)}}} \right) + {\alpha _2}\ln \left( {G{D_{ijt}}} \right) + {\alpha _3}\ln \left( {C{D_{ijt}}} \right) + }\\{\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\sum {{\theta ^k}} {Z_{ij(t - 1)}}^k + {\lambda _{ijt}} + {\mu _t}]}\end{array}$ | (4) |

| $\begin{array}{l}\ln \left( {OFD{I_{ijt}}} \right) = {\alpha _0} + {\alpha _1}\ln \left( {CGD{P_{i(t - 1)}}} \right) + {\alpha _2}\ln \left( {G{D_{ijt}}} \right) + {\alpha _3}\ln \left( {C{D_{ijt}}} \right) + \\\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\sum {\theta ^k}{Z_{ij(t - 1)}}^k + \beta {\gamma _{ijt}} + {\lambda _{ijt}} + {\mu _t} + {\xi _{ijt}}\end{array}$ | (5) |

上述模型中,OFDIijt表示中国对东道国j国t年OFDI流量,如果OFDIijt>0,则OFDI=1;否则OFDI=0。CGDPi(t–1)为中国在t–1年GDP总量②(鉴于母国市场经济状况通常对企业OFDI具有积极影响作用,故本文研究将此变量纳入回归模型中)。GDijt为母国与东道国间地理距离。CDijt为母国与东道国间非正式制度环境(文化制度环境)距离。Z ij(t–1)为本实证研究重点考察变量,包括东道国市场政治制度环境及经济制度环境、东道国资源禀赋及市场规模,以及政治制度环境与资源禀赋交互项、经济制度环境与市场规模交互项(交互项设置用以验证调节作用)。α0为常数项,γijt为Mills逆值,λijt和μt依次为国家和时间固定效应,ξijt为残差项。

(二)变量选取与解释说明

在充分借鉴相关实证类研究文献基础上,本文实证研究中相关变量选取及解释如下:

1. 东道国制度环境:正式制度环境(政治、经济)和非正式制度环境(文化)。

(1)经济制度环境测度借鉴现有公开数据,即参照美国传统基金会开发的全球经济自由度指数(EFI),包括贸易政策、政府财政状况、政府对经济的干预度、货币政策、资本流动与外国投资、工资与价格、金融发展、产权保护、政府规制及信息市场十个子指标体系;本文借鉴相关实证研究方法(Chan和Makino,2008;冀相豹,2014;郑莹等,2015),对上述十个子指标体系进行主成分分析以降低维度,以代表东道国市场经济制度环境指数(EI)。

(2)政治制度环境测度则参照世界银行开发的全球治理指数(WGI),即包含政治稳定性(PS)、政府效率(GE)、监管质量(RQ)、问责制度(VA)、法制环境(RL)和腐败控制(CC)六个子指标体系;鉴于本文重点探究资源导向与东道国政治制度环境交互作用,为使实证研究结论更具系统化及全面性,本研究拟将上述六个子指标全部纳入回归模型,作为东道国市场政治制度环境指数的测度指标(PI)。

(3)非正式制度环境,也即文化制度环境差异则采用文化距离指数(CD),利用Hofstede和Bond(1988)文化距离五维度指标:权力距离、不确定性避免、个人主义与集体主义、男性度与女性度、长期取向与短期取向,采用Kogut和Singh(1988)构建的指标测度方法获取,即:

| ${CD_j} = \sum \left\{ {{{\left( {{I_{ij}} - {{ }}{I_{ic}}} \right)}^2}/{V_i}} \right\}/5\;\;\left( {i = 1,2,3,4,5} \right)$ |

其中,CDj代表j国与中国的文化距离,Iij代表第i个文化维度j国的指标,Iic代表第i个文化维度中国的指标,Vi代表第i个文化维度的方差。

(4)此外,母国与东道国间地理距离(GD)则采用东道国首都与中国首都北京之间的地理距离指标数据。

2. 投资导向:主要包括市场导向和资源导向。

(1)鉴于现有实证研究中大多将东道国GDP总量(GDP)视为东道国市场规模代理变量,并得到相关学者广泛采用(冀相豹等,2014;周经等,2015)。此外,东道国GDP总量增速(GGDP)和东道国人均GDP(PGDP)也常被视为东道国市场机会(潜力)的间接测度指标(Lane,2000;Eaton和Tamura,1994)。鉴于此,本文将上述三个指标(均采用滞后一期数据)全部纳入回归模型中,作为市场导向的重要代理变量,用以测度东道国市场规模及潜在市场规模。

(2)资源导向指标测度采用东道国资源禀赋(NR)数据,也即东道国燃料和矿产品出口在总出口额中占比(Buckley等,2007;蒋冠宏和蒋殿春,2012;冀相豹等,2014)。

(三)样本与数据来源

鉴于数据获取的可行性及便捷性,本文选取2006—2015年间中国对“一带一路”沿线63个国家③OFDI数据。相关变量说明及数据来源参见表1。

| 变量标识 | 变量含义 | 数据来源 |

| OFDI | 中国对东道国OFDI流量 | 商务部《中国对外直接投资统计公报》 |

| PI | 东道国政治制度指数 | 世界银行《全球治理指标》数据库 |

| PS | 政治稳定性 | |

| GE | 政府效率 | |

| RQ | 监管质量 | |

| VA | 问责制度 | |

| RL | 法制环境 | |

| CC | 腐败控制 | |

| EI | 东道国经济制度指数 | 美国传统基金会《全球经济自由度指数》数据库 |

| CD | 中国与东道国文化距离 | Hofstede个人网站数据信息及相关研究成果 |

| GD | 中国与东道国地理距离 | 网站http://www.indo.com |

| NR | 东道国资源禀赋 | 东道国燃料和矿产品出口在总出口额中的占比,WTO贸易统计数据库 |

| GDP | 东道国GDP总量 | 联合国国民账户数据库 |

| GGDP | 东道国GDP总量增速 | |

| PGDP | 东道国人均GDP | |

| CGDP | 母国(中国)GDP总量 |

正式展开实证分析前,本文对所选样本数据进行了必要的预处理。首先验证变量间是否存在多重共线性,Pearson相关系数矩阵(相关变量已取自然对数)显示各变量相关系数均在0.75临界值以下,膨胀方差因子均小于10,由此可判断变量间不存在严重的多重共线性④。其次,就Heckman模型估计方法而言,目前可供选择的有“两步估计法”和“极大似然估计法”,鉴于前者的模型估计更加契合Heckman两阶段模型应用意图,故本文实证研究采用“两步估计法”。

本文针对所选样本数据采用Heckman两阶段模型进行了系统性实证分析(三组模型估计结果中Mills值均显著不为零,表明适宜采用Heckman两阶段模型)。表2中包括三组模型估计结果,其中第(1)组为涵盖主要自变量在内的基础性模型估计;在此基础上第(2)组模型重点考察中国跨国企业OFDI东道国市场导向(经济规模)及其与经济制度环境间交互作用;第(3)组模型重点考察资源导向(资源禀赋)及其与政治制度环境间的交互作用。表2中相关数据表明:

其一,母国与东道国间“地理距离”在6个方程中均显示显著负向关联性,此实证结果与传统经贸投资理论预期相一致,即源于母国与东道国间地理距离而产生的包括运输成本等在内的显性成本在中国跨国企业OFDI决策过程中仍发挥显著性制约作用;尤其“一带一路”沿线国家更为分散,地理距离跨越较大,以此为样本考察地理距离制约作用无疑更具代表性。

其二,母国与东道国间非正式制度环境,即文化制度环境差异(文化距离指数)除在第(3)组模型二阶段方程估计中显示10%水平显著正向关联外(与传统理论预期相反),其余回归结果均未通过显著性检验。尽管对此实证结论略感意外,但鉴于传统理论探究两国间文化距离多聚焦于由此产生的信息阻隔、信息不对称及其相关隐性成本对跨国企业东道国市场经营决策的制约作用(Johanson和Wiedersheim-Paul,1975);而在信息流动日益充分、多元文化融合日益加深的当下,传统理论中关于文化距离制约作用的假设无疑会大打折扣,尤其在市场寻求及资源导向双重动机叠加效应下,文化距离制约作用也会更加弱化。但第(3)组模型二阶段方程估计结果的显著正向关联性仍需进一步思考:第(3)组模型重点考察资源导向问题,故此,较为合理的解释是:“一带一路”沿线国家中部分资源充沛国家(如中亚五国、西亚及中东等国)的文化制度环境与中国差距甚远,但在市场资源导向驱动下,这些国家往往成为中国企业OFDI东道国首选,且在市场进入后OFDI投资规模也有所累积。此情境下,东道国资源导向不仅弱化文化距离制约作用,反而在一定程度上呈现文化距离“逆向”特征,即文化距离越大的国家,中国跨国企业OFDI投资规模越多。

其三,母国国内GDP仅在三组模型一阶段方程估计中呈现显著正向关联性(1%水平显著),即母国国内GDP总量仅与中国跨国企业东道国市场OFDI投资与否(第一阶段)具有显著正向关联性(与传统理论预期相符);当市场进入后,对其OFDI投资规模则不具显著影响作用。基于实践层面考量,鉴于当前中国跨国企业OFDI投资主体仍以央企或国企为代表,此外,“一带一路”倡议本身带有明显政策扶持导向,因此,中国企业OFDI投资与否与母国经济基础正向关联性不言自明,但具体到投资规模则会受限于更为复杂的决策机制影响。

其四,东道国市场资源禀赋在三组模型一阶段方程估计中均呈现显著正向关联,表明中国企业对“一带一路”沿线国家OFDI投资与否决策过程中带有显著的资源导向特征;但资源禀赋(NR)在第(2)组模型二阶段方程估计中呈现显著负向关联性。第(2)组模型重点考量东道国市场规模因素,但为何在市场进入后在东道国市场规模与市场经济制度环境双重因素叠加效应下,原有资源导向作用会有所弱化,甚至出现“逆”资源导向?对此问题需作进一步思考。此实证结果也可能暗含中国企业东道国市场OFDI投资规模决策过程中市场导向与资源导向间可能存在一定程度的冲突性。

其五,东道国市场GDP总量在第(1)、(3)组模型二阶段方程中均呈现显著正向关联性,即东道国市场经济规模显著影响中国企业OFDI投资规模,此结论与传统理论预期大致相符(Wei和Frankel,1996);在第(3)组模型一阶段方程中却呈现显著负向关联,究其原因可能在于:第(3)组方程重点考察市场资源导向,尤其在一阶段东道国市场投资与否决策过程中,资源禀赋充裕国家其国内经济规模恰处于较低水平,因而市场经济规模会略显意外的呈现负向关联性。值得关注的是:第(3)组模型一、二阶段方程估计中东道国市场经济规模分别呈现出负、正向显著关联性,也在一定层面上表明,尽管中国企业OFDI东道国市场进入会受到具体投资导向影响,但市场进入后的投资规模决策仍会受限于东道国市场经济规模制约。此外,东道国市场GDP增速在三组模型二阶段方程估计中均呈现显著负向关联性;人均GDP在第(1)组模型一阶段和第(2)组模型二阶段方程估计中亦均呈现显著负向关联性,鉴于此两类指标为东道国潜在市场规模代理变量,如此显著负向关联亦表明:一方面,目前中国企业OFDI目标国(人均)经济增速迟缓,大多数东道国市场仍集中于发展中国家或经济欠发达国家(Cheung等,2012);另一方面,若仅就此组数据回归结果而言,中国企业针对“一带一路”沿线国家OFDI决策过程中市场导向倾向性并不凸显。

| 模型变量 | (1) | (2)⑥ | (3) | |||

| First | Second | First | Second | First | Second | |

| ln(CGDP) | 1.722*** (0.006) |

–0.192

(0.635) |

2.564*** (0.004) |

–0.422

(0.144) |

2.535*** (0.000) |

0.062

(0.886) |

| ln(GD) | –2.268*** (0.002) |

–2.461*** (0.000) |

–1.786* (0.087) |

–1.081*** (0.001) |

–3.761*** (0.000) |

–3.011*** (0.000) |

| ln(CD) | –0.399

(0.128) |

0.187

(0.179) |

–0.041

(0.898) |

0.313* (0.099) |

||

| ln(GDP) | 0.138

(0.903) |

1.760** (0.014) |

4.701

(0.292) |

–2.059

(0.274) |

–2.430** (0.040) |

1.382* (0.087) |

| ln(GGDP) | 0.337

(0.203) |

–0.625*** (0.001) |

1.305

(0.572) |

–2.900*** (0.007) |

0.343

(0.154) |

–0.567*** (0.003) |

| ln(PGDP) | –0.651* (0.058) |

–0.102

(0.654) |

–0.307

(0.828) |

–1.295** (0.024) |

0.311

(0.456) |

0.079

(0.811) |

| NR | 6.342*** (0.000) |

–0.703

(0.335) |

2.443** (0.020) |

–0.623** (0.033) |

4.934*** (0.001) |

0.337

(0.752) |

| EI | –0.016

(0.826) |

–0.182*** (0.000) |

0.594

(0.295) |

–0.526*** (0.006) |

–0.055

(0.443) |

–0.199*** (0.000) |

| PS | –0.403

(0.124) |

0.032

(0.869) |

–0.052

(0.880) |

0.305

(0.326) |

||

| GE | 2.198*** (0.004) |

–1.252** (0.015) |

–0.457

(0.702) |

–1.173

(0.217) |

||

| RQ | 1.082

(0.380) |

3.262*** (0.000) |

0.826

(0.605) |

3.701*** (0.001) |

||

| VA | –0.045

(0.911) |

–1.322*** (0.000) |

–0.872* (0.093) |

–1.847*** (0.001) |

||

| RL | –1.709** (0.037) |

0.248

(0.665) |

0.541

(0.720) |

1.572

(0.164) |

||

| CC | 0.726

(0.308) |

0.607

(0.219) |

1.379

(0.169) |

–0.701

(0.367) |

||

| NR × PS | –6.197*** (0.003) |

–2.797* (0.062) |

||||

| NR × GE | 2.977

(0.376) |

–5.224

(0.149) |

||||

| NR × RQ | 2.079

(0.387) |

1.131

(0.548) |

||||

| NR × VA | 3.423** (0.013) |

1.413

(0.355) |

||||

| NR × RL | –1.592

(0.683) |

–4.081

(0.166) |

||||

| NR × CC | –1.211

(0.741) |

6.881** (0.015) |

||||

| EI × ln

(GDP) |

–0.121

(0.135) |

0.048

(0.113) |

||||

| EI × ln

(GGDP) |

–0.010

(0.767) |

0.038** (0.023) |

||||

| EI × ln

(PGDP) |

0.009

(0.678) |

0.021** (0.020) |

||||

| constant | 22.195*** (0.003) |

26.943*** (0.000) |

–15.515

(0.676) |

40.748*** (0.001) |

38.406*** (0.000) |

31.425*** (0.000) |

| N | 277 | 400 | 277 | |||

| Wald | 130.13*** (0.000 0) |

34.88*** (0.000 1) |

158.49*** (0.000 0) |

|||

| Mills | –2.056** (0.025) |

–3.757* (0.092) |

–1.973** (0.018) |

|||

其六,东道国市场经济制度环境指数(EI)在三组模型二阶段方程估计中均呈现显著负向关联性。此结论与传统理论预期并不一致,却与本文假设及部分针对中国企业OFDI的实证研究结论相一致(周经等,2015;蒋冠宏和蒋殿春,2012)。颇为意外的一点是,第(2)组模型重点考察东道国经济制度环境与市场规模两者交互作用,而变量EI与东道国潜在市场规模代理(GGDP)、(PGDP)交互项在二阶段方程估计结果中均呈现显著正向关联性(一定程度上验证市场规模负向调节作用)。为何单项变量估计结果均为显著负向关联,而交互项估计结果却呈现显著正向关联性呢?可能的解释仍在于:若仅就中国企业OFDI市场导向性而言,东道国经济环境与其潜在市场规模双重叠加效应足以吸引着眼于长期性市场导向战略规划的中国跨国企业决策者。鉴于当前中国制造行业OFDI大多旨在将生产制造或加工环节转移到海外,故此,基于成本因素的考量要强于基于市场因素的考量(一定程度上亦可解释为何单项市场因素或经济环境因素负向关联性);但若从长远角度考量,将(潜在)市场作为首选因素,加之良好的自由经济市场环境对中国企业OFDI投资规模的显著正向影响自然不容置疑。

其七,第(1)组模型一阶段方程估计中,东道国政治制度环境测度指标政府效率和法制环境分别呈现显著正、负关联性,表明中国企业在市场进入与否决策过程中东道国政府效率成为显著性的前提条件,法制环境显著负向关联性与传统理论预期不相一致,但与本文假设及部分针对中国企业OFDI的实证研究结论相吻合,即无论是基于资源导向还是成本导向的OFDI都会试图在法制环境不健全环境下寻求更大限度的寻租空间及成本优势(Morck等,2008)。第(1)组模型二阶段方程估计中,政府效率和问责制度均呈现显著负向关联性,表明中国企业在东道国OFDI投资规模决策过程中更倾向于不太勤政的东道国政府监管或服务及问责制度。此结论与上述一阶段研究结论相一致,即基于资源导向或成本导向的OFDI投资规模决策,鉴于环境保护、劳工权益保护、社会责任践行等诸多方面的欠缺、局限,会天然拒绝高效的东道国政府监管、服务效率及更具民主化的问责制度。需要指出的一点是:监管质量却呈现显著正向关联性。表明东道国政府高水平监管质量有利于中国企业在当地市场OFDI投资规模扩大或累加,此结论与传统理论预期相一致。第(3)组模型重点考察资源导向与东道国政治制度环境交互作用。单项指标监管质量、问责制度与第(1)组模型回归结果大致相符。交互项方面,东道国资源禀赋与政权稳定性交互项在一、二阶段方程中均呈现显著负向关联性(可验证资源禀赋正向调节作用),此研究结论也在情理之中:“一带一路”沿线国家中资源禀赋充沛国家(如中东部分国家)政权交替相对频繁,会在一定程度上加剧资源禀赋充沛所导致的利益寻租空间,加之中国企业资源导向型OFDI投资主体多为央企或国企,其“非市场化”运作特点及“特定所有权优势”也会在一定程度上强化中国企业资源导向型OFDI决策的逆向发展。此外,东道国资源禀赋与问责制度交互项在一阶段方程中呈现显著正向关联性,与腐败控制交互项在二阶段方程中呈现显著正向关联性。表明东道国资源禀赋充裕所导致的寻租空间可能会加剧当地市场不公平竞争、市场进入门槛歧视性等问题出现,此情境下使得更具民主化健全的问责制度成为中国企业资源导向型OFDI投资与否的先决条件。市场进入后,针对东道国资源禀赋充裕导致的寻租空间所产生的各种腐败问题无疑会成为制约中国企业投资规模扩大或追加的重要影响因素,严苛的腐败控制自然成为影响其OFDI投资规模的重要因素。

五、稳健性检验为进一步验证本文模型回归结果的稳健性,本文以“一带一路”沿线国家制度环境指数测度的绝对值⑦重新对样本数据进行回归。表3中回归结果基本与表2中回归结果相一致,表明本文Heckman模型实证分析结果具有一定的稳健性。对比表2与表3中Mills值后仍会发现,在东道国市场制度环境测度指标选取方面,采用母国与东道国市场制度环境指数绝对值(表3)的整体回归结果的显著性要弱于采用东道国市场制度环境指数(表2)的回归分析结果,在一定程度上表明本文实证研究最初设计方案及测度指标选取工作具有较好的适用性及代表性。

| 模型变量 | (1) | (2) | (3) | |||

| First | Second | First | Second | First | Second | |

| ln(CGDP) | 1.417** (0.031) |

–0.658* (0.093) |

1.304** (0.063) |

–0.644* (0.080) |

1.465** (0.022) |

|

| ln(GD) | –3.299*** (0.000) |

–2.119*** (0.001) |

–3.932*** (0.000) |

–1.836*** (0.000) |

–4.035*** (0.000) |

–1.939*** (0.004) |

| ln(CD) | –0.402* (0.066) |

|||||

| ln(GDP) | 1.804*** (0.005) |

1.917*** (0.002) |

1.751** (0.010) |

|||

| ln(GGDP) | –0.470*** (0.003) |

–2.829* (0.092) |

–0.427*** (0.008) |

|||

| NR | 5.088*** (0.000) |

–1.252** (0.036) |

4.489*** (0.000) |

6.655*** (0.000) |

||

| EID | 0.053*** (0.003) |

–0.006* (0.058) |

||||

| GED | 1.131* (0.065) |

–1.852** (0.032) |

||||

| RQD | 0.888** (0.032) |

|||||

| VAD | –0.947*** (0.000) |

–0.600* (0.057) |

||||

| NR × GED | 9.756*** (0.000) |

|||||

| NR × VAD | 1.939* (0.083) |

1.185* (0.093) |

||||

| NR × CCD | 1.474* (0.089) |

|||||

| EID × ln

(GGDP) |

0.017* (0.084) |

|||||

| constant | 26.770*** (0.000) |

15.499*** (0.008) |

29.837*** (0.000) |

10.931** (0.022) |

35.738*** (0.000) |

14.115** (0.028) |

| N | 291 | 423 | 291 | |||

| Wald | 116.75*** (0.000 0) |

117.26*** (0.000 0) |

154.49*** (0.000 0) |

|||

| Mills | –1.067* (0.075) |

–1.042* (0.082) |

–1.229* (0.059) |

|||

本文基于当前中国跨国企业OFDI蓬勃发展的现实考量,在相关文献梳理基础上提出研究假设,构建概念模型,利用“一带一路”沿线国家样本数据,采取Heckman两阶段模型实证检验东道国制度环境、投资导向与中国跨国企业OFDI间作用机理,模型回归结果已达到显著性标准要求,并呈现出较好稳健性;除少部分实证结果与最初理论假设存在一定差异外,本文研究假设提出及相关概念模型大部分内容均得到“一带一路”沿线国家经验数据有利支持,且与针对发达国家跨国企业的传统经贸投资理论预期不相吻合。

首先,本文实证结果显示中国企业OFDI资源导向特征凸显,鉴于“一带一路”沿线国家中资源禀赋充沛国家(如中东部分国家)国内政治环境较为动荡,且政经制度环境多处于不甚完善的发展初级阶段,无疑会加剧资源禀赋充沛所导致的利益寻租空间;此外,中国企业资源导向型OFDI投资主体多为央企或国企,其“非市场化”运作特点及“特定所有权优势”不仅弱化传统理论中东道国良好正式制度环境对跨国企业OFDI积极影响预期,资源导向特征的调节作用反而会使得中国企业OFDI投资决策及投资规模“逆”东道国正式制度环境而呈现显著性增长态势。

其次,整体而言,中国企业对“一带一路”沿线国家OFDI市场寻求动机并不显著,甚至部分指标呈现“逆”市场导向的OFDI投资决策及投资规模的显著增长。究其原因:一是中国企业OFDI资源导向强势效应弱化了市场导向效应;二是除资源导向外,当前更多中国制造业企业OFDI是成本导向,仅将生产制造或加工环节移植到东道国,而非将产品销售终端锁定于东道国市场,故此东道国市场规模影响作用与传统理论预期呈现非一致性。此外,鉴于“一带一路”沿线国家多数仍处于发展中国家之列,市场经济制度环境相对滞后,反而为熟悉于非市场化环境下运作的中国企业提供了施展空间。尽管基于东道国市场规模的研究假设与实证结果存在较大差异,但两者交互作用的显著正向关联性仍需进一步思考:若仅就市场导向性而言,东道国经济环境与其潜在市场规模双重叠加效应仍足以吸引着眼长期性市场导向战略规划的中国跨国企业决策者。

本文研究重要启示在于:(1)经验数据分析结果再次印证中国企业OFDI行为决策明显有别于传统西方发达国家跨国企业,传统理论在中国跨国企业情境下的适用性问题也将引发新一轮讨论与探究。(2)本文研究旨在系统诠释东道国制度环境、投资导向与中国跨国企业OFDI间作用机理,相关实证结论也颇具代表性。但若从现实层面考量,中国企业OFDI投资导向中的成本寻求动机及其对OFDI影响问题同样非常重要,尽管本文对成本导向问题有所提及,但尚未将其纳入模型构建及实证研究中,成为本文研究主要局限之一,本文后续研究应予以重点关注。

鉴于中国跨国企业在东道国市场投资为零或负数,并非偶然,而是与东道国市场制度环境密切相关。如果简单剔除样本数据中这些残缺值,将会使得中国跨国企业OFDI数据(大于零样本)成为自我选择样本(self-select sample),而非随机样本数据,从而使得回归结果有偏(Coe和Hoffmaister,1998)。通常情况下,只有当样本数据为零或负数发生具有随机性时,才会保证回归结果的无偏性。

鉴于母国与东道国经济环境与OFDI可能存在双向因果关系,并由此可能导致模型内生性问题,故此,本文实证研究中将母国与东道国市场经济规模数据均采取滞后一期。东道国市场制度环境演化形成具有长期性,故可将其视为外生变量。

依次为:阿尔巴尼亚、阿富汗、阿联酋、阿曼、阿塞拜疆、埃及、爱沙尼亚、巴基斯坦、巴勒斯坦、巴林、白俄罗斯、保加利亚、波黑、波兰、东帝汶、俄罗斯联邦、菲律宾、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、黑山、柬埔寨、吉尔吉斯斯坦、捷克、卡塔尔、科威特、克罗地亚、拉脱维亚、老挝、黎巴嫩、立陶宛、罗马尼亚、马尔代夫、马来西亚、马其顿、蒙古、孟加拉、缅甸、摩尔多瓦、尼泊尔、塞尔维亚、沙特阿拉伯、斯里兰卡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、塔吉克斯坦、泰国、土耳其、土库曼斯坦、文莱、乌克兰、乌兹别克斯坦、新加坡、匈牙利、叙利亚、亚美尼亚、也门、伊拉克、伊朗、以色列、印度、印度尼西亚、约旦、越南。

限于文章篇幅所限不再详细列出具体计量数据结果,读者若感兴趣可向笔者索取。

本表为Heckman两阶段模型回归结果,共包括三组回归估计数据:(1)为基础性模型回归,(2)重点考察东道国市场导向模型回归,(3)重点考察东道国资源导向模型回归。其中First、Second分别为模型一、二阶段估计结果。N为样本数,括号内数值为P值,“★★★、★★、★”依次代表1%、5%、10%水平上显著(下表同)。此外,三组模型估计中Mills值均显著不为零,亦表明采用Heckman模型估计的适宜性。

鉴于本组方程回归估计结果显示,剔除掉文化制度距离变量后的模型整体显著性有较大幅度提升,故此,本组回归数据为不包含文化制度距离变量的估计结果。

即采用“制度距离”概念,用母国(中国)与东道国市场政治制度环境指数的绝对值代替原有样本数据中的东道国市场政治制度环境指数;用母国(中国)与东道国市场经济制度环境指数的绝对值代替原有样本数据中的东道国市场经济制度环境指数;鉴于原有模型中所选用的便是文化距离指数,故此稳健性检验中文化距离数据不再变化。

为内容简化,本表仅列出显著性指标数据。

① 鉴于中国跨国企业在东道国市场投资为零或负数,并非偶然,而是与东道国市场制度环境密切相关。如果简单剔除样本数据中这些残缺值,将会使得中国跨国企业OFDI数据(大于零样本)成为自我选择样本(self-select sample),而非随机样本数据,从而使得回归结果有偏(Coe和Hoffmaister,1998)。通常情况下,只有当样本数据为零或负数发生具有随机性时,才会保证回归结果的无偏性。

② 鉴于母国与东道国经济环境与OFDI可能存在双向因果关系,并由此可能导致模型内生性问题,故此,本文实证研究中将母国与东道国市场经济规模数据均采取滞后一期。东道国市场制度环境演化形成具有长期性,故可将其视为外生变量。

③ 依次为:阿尔巴尼亚、阿富汗、阿联酋、阿曼、阿塞拜疆、埃及、爱沙尼亚、巴基斯坦、巴勒斯坦、巴林、白俄罗斯、保加利亚、波黑、波兰、东帝汶、俄罗斯联邦、菲律宾、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、黑山、柬埔寨、吉尔吉斯斯坦、捷克、卡塔尔、科威特、克罗地亚、拉脱维亚、老挝、黎巴嫩、立陶宛、罗马尼亚、马尔代夫、马来西亚、马其顿、蒙古、孟加拉、缅甸、摩尔多瓦、尼泊尔、塞尔维亚、沙特阿拉伯、斯里兰卡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、塔吉克斯坦、泰国、土耳其、土库曼斯坦、文莱、乌克兰、乌兹别克斯坦、新加坡、匈牙利、叙利亚、亚美尼亚、也门、伊拉克、伊朗、以色列、印度、印度尼西亚、约旦、越南。

④ 限于文章篇幅所限不再详细列出具体计量数据结果,读者若感兴趣可向笔者索取。

⑤ 本表为Heckman两阶段模型回归结果,共包括三组回归估计数据:(1)为基础性模型回归,(2)重点考察东道国市场导向模型回归,(3)重点考察东道国资源导向模型回归。其中First、Second分别为模型一、二阶段估计结果。N为样本数,括号内数值为P值,“★★★、★★、★”依次代表1%、5%、10%水平上显著(下表同)。此外,三组模型估计中Mills值均显著不为零,亦表明采用Heckman模型估计的适宜性。

⑥ 鉴于本组方程回归估计结果显示,剔除掉文化制度距离变量后的模型整体显著性有较大幅度提升,故此,本组回归数据为不包含文化制度距离变量的估计结果。

⑦ 即采用“制度距离”概念,用母国(中国)与东道国市场政治制度环境指数的绝对值代替原有样本数据中的东道国市场政治制度环境指数;用母国(中国)与东道国市场经济制度环境指数的绝对值代替原有样本数据中的东道国市场经济制度环境指数;鉴于原有模型中所选用的便是文化距离指数,故此稳健性检验中文化距离数据不再变化。

⑧ 为内容简化,本表仅列出显著性指标数据。

| [1] | 邓明. 制度距离、" 示范效应”与中国OFDI的区位分布[J]. 国际贸易问题, 2012(2): 123–135. |

| [2] | 范黎波, 张岚. 母国和东道国经验的博弈对跨国并购决策的影响——影响机理与实证检验[J]. 国际商务: 对外经济贸易大学学报, 2015(2): 115–123. |

| [3] | 蒋冠宏, 蒋殿春. 中国对发展中国家的投资——东道国制度重要吗?[J]. 管理世界, 2012, 230(11): 45–56. |

| [4] | 刘敏, 刘金山, 李雨培. 母国投资动机、东道国制度与企业对外直接投资区位选择[J]. 经济问题探索, 2016(8): 100–112. |

| [5] | 周经, 张利敏, 葛瑶. 制度环境对中国跨国企业海外投资的影响: 基于Heckman两阶段选择模型的分析[J]. 国际商务: 对外经济贸易大学学报, 2015(1): 104–113. |

| [6] | Alessia, Amighini, Roberta, et al. China’s Outward FDI: An Industry-Level Analysis of Host-Country Determinants[J]. Frontiers of Economics in China, 2013, 8(3): 309–336. |

| [7] | Asiedu E. Foreign Direct Investment in Africa: The Role of Natural Resources, Market Size, Government Policy, Institutions and Political Instability[J]. Social Science Electronic Publishing, 2005, 29(1): 63–77. |

| [8] | Blonigen B A. A Review of the Empirical Literature on FDI Determinants[J]. Atlantic Economic Journal, 2005, 33(4): 383–403. |

| [9] | Buckley P J, Clegg L J, Cross A R, et al. The determinants of Chinese outward foreign direct investment[J]. Journal of International Business Studies, 2007, 38(4): 499–518. |

| [10] | Cheung Y, De Haan J, Qian X, et al. China’s Outward Direct Investment in Africa[J]. Review of International Economics, 2012, 20(2): 201–220. |

| [11] | Deng P. Why do Chinese firms tend to acquire strategic assets in international expansion?[J]. Journal of World Business, 2009, 44(1): 74–84. |

| [12] | Dimaggio P J, Powell W W. Introduction to the New Institutionalism in Organisational Analysis[J]. Reis, 1991, 48(6): 1147. |

| [13] | Gani A. Governance and foreign direct investment links: evidence from panel data estimations[J]. Applied Economics Letters, 2007, 14(10): 753–756. |

| [14] | Globerman S, Shapiro D. Global Foreign Direct Investment Flows: The Role of Governance Infrastructure[J]. World Development, 2002, 30(11): 1899–1919. |

| [15] | Hillman A, Keim G. International Variation in the Business-Government Interface: Institutional and Organizational Considerations[J]. Academy of Management Review, 1995, 20(1): 193–124. |

| [16] | Xiang-Bao J I. Analysis of Influencing Factors of China’s Outward Foreign Direct Investment from Institutional Perspective[J]. Journal of International Trade, 2014(9): 98–108. |

| [17] | Kolstad I, Wiig A. What determines Chinese outward FDI?[C]// CMI(Chr. Michelsen Institute), Bergen, Norway, 2009: 26–34. |

| [18] | Morck R, Yeung B, Zhao M. Perspectives on China’s Outward Foreign Direct Investment[J]. Journal of International Business Studies, 2008, 39(3): 337–350. |

| [19] | Robinson J A, Torvik R, Verdier T. Political foundations of the resource curse[J]. Journal of Development Economics, 2006, 79(2): 447–468. |

| [20] | Taylor R. Globalization Strategies of Chinese Companies: Current Developments and Future Prospects[J]. Asian Business & Management, 2002, 1(2): 209–225. |

| [21] | Wei S J, Frankel J A. Can regional blocs be a stepping stone to global free trade? a political economy analysis[J]. International Review of Economics & Finance, 1996, 5(4): 339–347. |

2018, Vol. 40

2018, Vol. 40