文章信息

| 外国经济与管理 2018年40卷第3期 |

- 佘雪琼, 王利平

- She Xueqiong, Wang Liping

- 新组织形式如何形成?——对50年研究的回顾与整合

- How do new organizational forms emerge? a review and integration of 50-year research

- 外国经济与管理, 2018, 40(3): 34-53

- Foreign Economics & Management, 2018, 40(3): 34-53.

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-08-10

2018第40卷第3期

现代社会是高度组织化社会,各种各样的组织几乎占据社会生活所有领域。与生物物种的演化相似,组织物种,即组织形式(organizational forms),是在特定历史社会场景中逐渐孕育形成的。就如当今无处不在的公司,置于人类社会历史来看,其实只是晚近出现的组织形式。公司自16世纪于欧洲出现雏形,经历数个世纪的漫长孕育,至19世纪臻于成形,迅速取代行会、家族等组织成为参与营利性经济活动的最主要组织形式(Kieser,1989;Micklethwait和Wooldridge,2005;Greif,2006),在20世纪成为西方社会中与家庭、宗教、市场、国家等并列的主要制度秩序之一(Ocasio等,2016)。此后,公司的各种具体形式(subforms)一直持续不断地演化和更新,在中国社会更是如此。改革开放以来,西方公司被重新引入中国,集体企业、合资企业等新组织形式出现(Scott,2002)。最近20年,以百度、阿里巴巴、腾讯(媒体俗称BAT)等为代表的互联网公司兴起,成为当前中国经济领域最有活力的组织形式。组织形式的演化不是单个实体的变化,而是涉及组织群体的类型层面的变化(Romanelli,1991)。新组织形式的兴起与社会变迁关系密切,往往产生重要的社会、经济、政治、文化影响(Rao和Singh,1999;Greenwood和Suddaby,2006;Fiol和Romanelli,2012)。那么,新组织形式是如何形成的呢?

早在20世纪60年代便有学者注意此问题,20世纪80年代出现研究高潮,此后仍有多个理论流派对其保持着持续的兴趣。但总体来说,学术界关于此问题的对话不足,对该问题尚无全面的理解,也没有可指引经验研究的统一基础(Palmer等,2007;Fiol和Romanelli,2012)。Stinchcombe(1965)《社会结构与组织》(Social Structure and Organizations)一文应该是最早论及新组织形式形成(new organizational forms emergence)问题的论作(Romanelli,1991;Scott,2013),他指出新组织形式形成于使其可能的特定历史社会时期,依赖当时的社会技术,由行动者发现或创造。Romanelli(1991)的综述发现,在1980年代的研究热潮中,有经济学、组织生态学、制度主义、战略管理等多个流派的研究者试图解释新组织形式形成,她表示理论视角的多样性有助于全面深入地理解研究对象,这些不同视角不存在整合基础,也无整合的必要。20世纪90年代以来,研究者们继续从各种角度和路径考察新组织形式形成问题:战略管理学者通常从战略设计与环境变动的互动来解释成功的组织形式何以产生(Djelic和Ainamo,1999;Lewin等,1999);社会网络学者剖析不同实践领域的社会网络发生折叠继而催化形成新组织形式(Padgett,2012a;Powell和Sandholtz,2012);组织生态学者侧重考察社会结构怎样影响组织形式之具象种群的产生、繁衍、消亡(Singh和Lumsden,1990);新制度主义学者曾经重点研究新组织形式的制度化(Lounsbury和Crumley,2007),近来,随着制度创业、制度工作等理论概念的兴起,他们日益重视新组织形式的创造过程(Lawrence等,2011;Tracey等,2011)。总之,虽然不少研究者认识到新组织形式形成问题是组织研究中的关键问题之一,并且也曾进行过不同程度的探讨,但仍不时有研究者叹息此问题研究不足,对话不够(Palmer等,2007;Tracey等,2011;Fiol和Romanelli,2012;Padgett和Powell,2012)。

本文即是对上述情形的回应。多元视角的研究的确能够提供不同角度的知识,有助于全面深入地理解现象和问题,但经历长期分化,也有必要适时回顾整合,明晰不同解释路向的共识与偏颇,以推动后续研究(Palmer等,2007;Hsu等,2011)。我们将以“新组织形式如何形成?”这一中心问题为滤镜,审视近50年来的主要相关文献,提炼共识,厘清分异,勾勒现有研究的概貌,并整合已有成果,提出一种整合性新视角。

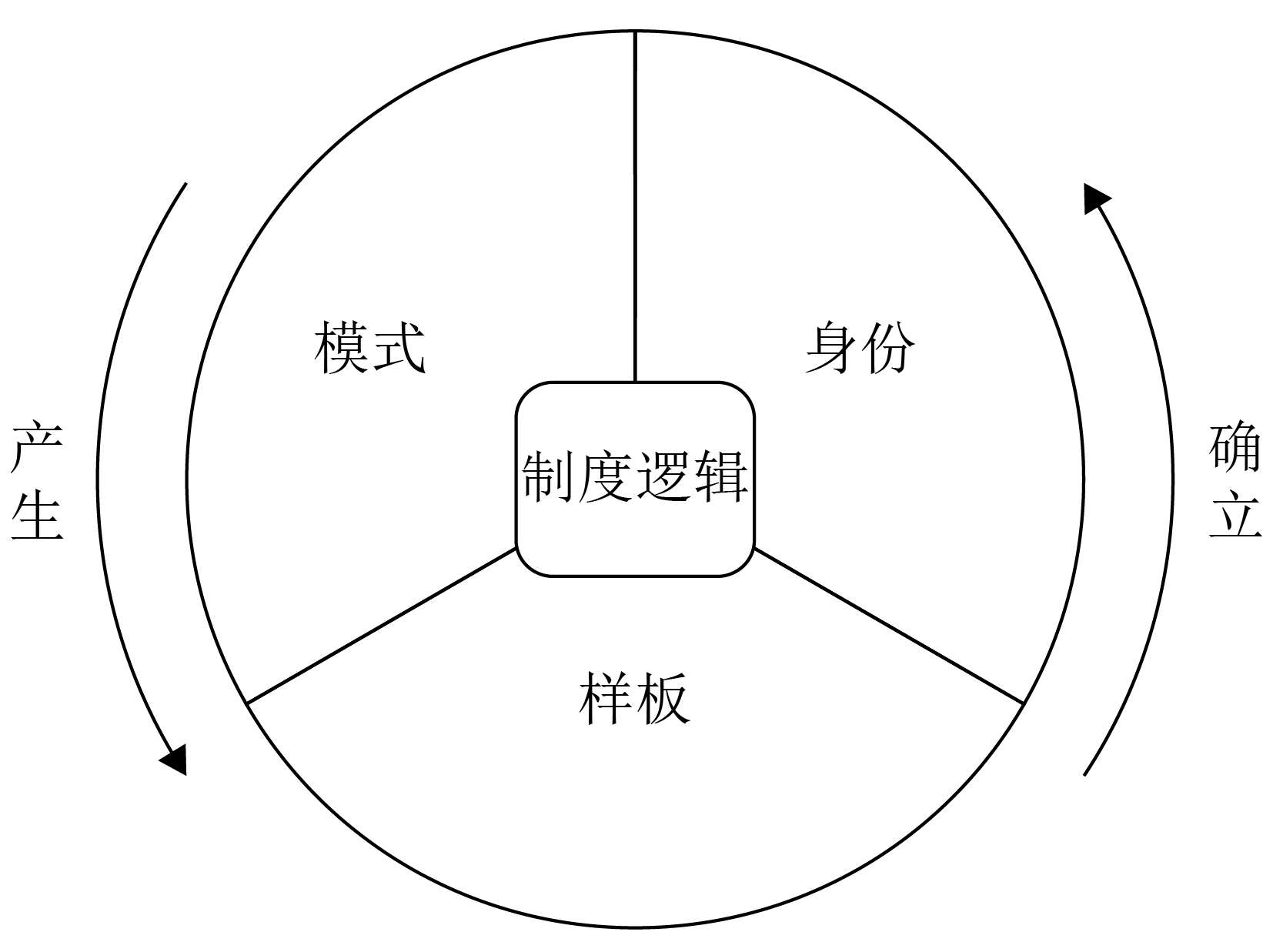

组织研究者对组织形式概念的理解约略可以归为三类。第一类,模式(pattern)观,视组织形式为组织活动模式,他们从组织过程中所呈现的一套可识别的特征来定义和区分组织形式。第二类,样板(template)观,视组织形式为由制度逻辑塑造的组织样板。制度逻辑是制度生活领域中作为基本组织原则的实践和价值观念,在组织过程中为行动者提供用于理解和建构现实并评价和引导行动的参考框架,组织样板则是在制度逻辑塑造下的典型性组织模式,是引导和塑造个体组织的框架和标准。第三类,身份(identity)观,视组织形式为由社会观众赋予组织群体的类别身份。这种身份是内部人和外部人共同构建的,他们将有相似特征的组织归入同一类别,而这一类别身份又包含他们对组织特征的默认期许。这三种视角分别突出组织形式的技术特征、文化整合特征、公众认知特征,综合三者,可明晰表面的结构形态与背后的制度逻辑、组织微观层面与社会层面、组织行动与公众认知的内在关系,得到对组织形式较为全面完整的认识。因此,我们提出一个整合的组织形式概念:组织形式是一个组织群体所共享的组织模式,制度逻辑是其深层的观念和规则框架,使之保持内在一致,社会观众将其当作默认的类型化规则用于推断和评判成员组织的行动,并视此组织种群为明确的社会类别。

相关研究对新组织形式形成的解释通常侧重的是两个不同的过程。我们将这两个过程分别称为“产生”(generation)和“确立”(establishment),它们是新组织形式“形成”的两个内在阶段。模式观、样板观、身份观的研究对产生和确立各有不同阐释,但也存在基本共识,即新组织形式产生的关键是组合多种组织要素,确立的关键是获取合法性。更为重要的是,产生和确立实质上是交叠进行且互相渗透的连续进程,模式、样板、身份既是组织形式的三个不同面相,也是新组织形式在产生—确立的形成过程中依次经历的三种状态,而制度逻辑在其间发挥着构成性(constitutive)作用。“拼合”(bricolage)这个已被部分研究者提及的概念可以作为一种新视角,在整合当前已有知识的基础上,将研究推向纵深。拼合是创造性地组合各种来源的技术、实践、结构、符号、图式、脚本等物质性和观念性要素——不仅涉及本地已有的各种要素,也包括从别处扩散来的新要素(Carstensen,2011)——以应对眼前的新情境或新问题(Baker和Nelson,2005;Cleaver,2012;Scott,2013)。在拼合框架下,新组织形式形成的产生和确立阶段之间的复杂动态性可以得到更清晰的呈现,制度逻辑对新组织形式模式—样板—身份三种历时状态中涉及的组织要素组合和合法性建构活动所起的作用也能得到更为生动的剖析。

本文的主要价值和贡献至少有两点:(1)提供对组织形式和新组织形式形成更加完善和明晰的理论认识。我们发现各路研究对组织形式概念的理解存在模式、样板、身份三类视角,分别侧重的是组织形式的技术面、文化面、社会面;新组织形式形成过程由产生和确立两个内在阶段组成,产生阶段的关键是组合多种组织要素,确立阶段的关键是获取合法性。在现有文献中,这是尚未被明确指出的。(2)提炼不同研究路向之间的内在关联和整合基础,并提出一种整合性新视角。本文指出,在新组织形式产生—确立的形成过程中,模式、样板、身份三面相其实又是历时性的三种状态,制度逻辑贯穿始终。这是对模式、样板、身份三种视角的初步整合。进一步,我们提出“拼合”可作为整合性的新视角,新组织形式形成过程中产生—确立期间的要素选择组合和合法性构建工作可置于统一的拼合过程中得到剖析。

二、新组织形式界定讨论新组织形式如何形成,首先要明确何为组织形式,“新”如何判定(Romanelli,1991;Foss,2002)。总的来说,组织形式定义在现有文献中可归为三类,模式、样板、身份;新颖性判定的分歧在于选择何种比较维度,时间还是场景。我们认为,组织形式是由此三种形象共同构成的三面相整体,“新”是就特定时空情境而言的相对新颖性。

早期研究者所理解的组织形式,是组织活动模式,可称之为“模式观”。组织是整合个体行为而形成的集体行动的稳定结构,分工和协作是基本手段,组织模式即是在分工和协作及其相关过程中所形成的稳定连贯的集体化行动方式(Puranam等,2014),可从组织结构、实践、规范性秩序等特征辨别(Hannan和Freeman,1977)。在此意义上,界定组织形式的关键是确定用于分类的特征维度。有人提倡建立一般化组织分类体系,将所有组织属性包括进来,赋予各维度以不同权重;有人主张应由研究者自行确定,根据具体的研究兴趣选择合适的属性作为分类维度(Romanelli,1991;Rao和Singh,1999)。也有人,如Rao和Singh(1999)、Rao等(2000),提倡应区分组织核心属性与边缘属性,组织形式由组织核心属性决定,属于同种组织形式的个体组织,核心属性相同,边缘属性可能不同。组织核心属性,包括目标、权威关系、技术、服务市场。虽然分类方式不同,但此类研究都是从组织的物质面、技术面辨别组织形式。模式观的代表性定义是:组织形式由组织的内部结构和过程以及使其作为统一整体并维持基本活动、功能或本质的子单元之间的相互关系构成(McKelvey和Aldrich,1983)。

稍后,部分制度研究者将整体视角(holistic perspective)、构型研究(configurational research)的理念融入制度分析(Greenwood和Hinings,1993;1996),渐而提出我们称之为“样板观”①的组织形式定义。即:组织形式是由被制度情境认为适当的基础价值观赋予一致性的结构和实践的原型性构造(Greenwood和Suddaby,2006)。组织作为社会实体,于必要的物质资源外,还需要社会观众的接纳或支持。合法性是社会观众以社会或特定场域中共享的准则、信念、价值观等为标准对组织行动做出的积极评价,体现组织被社会接受的程度(Suchman,1995)。为提高合法性和生存机会,组织会采纳那些被社会主流理性观念所认可并制度化的实践和流程(Meyer和Rowan,1977)。样板观研究者认为这些制度化的实践和流程以样板的面貌在社会中流传,组织依据样板实现结构化(Greenwood和Hinings,1993;1996)。样板并不被组织直接模仿,而是为行动者提供比较或评价组织活动的框架或标准,引导和塑造组织活动(Wedlin,2007;Sahlin和Wedlin,2008)。样板观主要关注组织物质面结构和实践之下的文化性价值观念,它们超越组织本身,广泛流传于组织所处的场域和社会当中。这些文化观念及其所派生的认知框架和行动脚本,也就是制度逻辑,为特定制度活动领域提供组织原则,也使组织实践和结构呈现为具有内在一致性的整体模式(Greenwood和Hinings,1993;Thornton等,2012)。样板、制度逻辑、框架(frame)等概念是频繁出现于样板观研究当中的特色词汇。

组织生态学者也日渐不满于纯粹从技术面界定组织形式,他们提出被称为“身份观”(或编码观)(Haveman和David,2008;Rao和Kenney,2008)的组织形式定义。身份观之下,组织形式是在社会观众眼中高度合法化的社会类别,是理所当然的存在,观众把有相似特征的组织归于某一类别标签之下并赋予意义图式(Hsu等,2011)。Hannan和Freeman(1986)提出,区分组织形式不应过度依赖结构特征,而应从分隔组织种群的社会边界着眼。而后,组织生态学者将组织种群的社会边界形象化为组织集体身份。Pólos等(2002)认为定义组织形式不可脱离组织身份,因为组织形式的划分是基于组织相似属性所进行类型化的工作,其过程以组织身份为基础。不同于通常观念将组织身份视为组织内部人所认同的中心性、独特性、持续性的组织特征,这些组织生态学者认为组织身份由组织内部人和外部人等社会观众共同建构(Hsu和Hannan,2005)。在他们看来,组织身份由社会编码组成,编码具有认知识别和强制约束的功能,是社会观众对组织所应具有的合法化特征的期许,偏离编码将导致内部或外部观众降低对组织的评价(Pólos等,2002;Hsu和Hannan,2005)。Pólos等(2002)宣称,形式是可识别的模式,它具有准规则地位且被社会行动者强制执行,即一种社会编码式的身份。类似地,Hsu和Hannan(2005)认为组织形式代表一种特别的集体身份,社会观众的编码化类别是组织形式的位标(placeholder),当遵从编码内容成为社会观众对类别成员的默认期许时,类别便获得组织形式的地位。显然,身份观强调的是社会意识形态和公众舆论所认可的标签化的组织形式面相。

模式观、样板观、身份观的组织形式定义分别着重于组织形式的技术面、文化面、社会面,但并不相斥。模式观关注组织面对问题和解决问题的结构化行动方案,样板观突出制度化的文化价值观念对组织活动的形塑作用,身份观则强调社会观众对组织的认知和评判决定组织在社会文化空间的位置。模式观并未完全忽略组织形式的文化面和社会面,如支持以核心属性定义组织形式的研究者强调社会政治过程在新组织形式形成过程中的作用(Rao等,2000)。样板观和身份观也都承认组织形式的技术面,并且二者相互认同(Haveman和David,2008)。样板观强调组织模式是制度性观念的具象呈现,身份观强调组织模式须被社会观众识别才成为组织形式,而社会观众用于识别组织模式的社会编码又以制度性观念为基础,识别的过程实质上是制度化的过程。基于此,我们提出一个整合三面相的组织形式概念:组织形式是一个组织群体所共享的组织模式,制度逻辑是其深层的观念和规则框架,使之保持内在一致,社会观众将其当作默认的类型化规则用于推断和评判成员组织的行动,并视此组织种群为明确的社会类别。

再来看第二个问题,组织形式新颖性的判定。从时间上看,新组织形式是新近出现的组织类型;就场景而言,某种组织形式即便早已存在于其他场景,但初见于特定产业或场域中,也属于新组织形式(Palmer等,2007)。我们认同Puranam等(2014)与Johnson和Powell(2015)的观点,新组织形式的“新”指在特定社会历史环境中的相对新颖性,某种组织形式于其所处的特定历史社会环境对相关观众而言是陌生的,便是一种新组织形式。

三、不同视角下的新组织形式形成新组织形式的“形成”(emergence)涉及两个交叠递进的阶段——“产生”和“确立”。产生是新组织形式进入社会场景的初始阶段,确立是新组织形式成为社会文化分类系统中的明确类别的稳定化阶段。

“形成”是重要的社会过程,但早期研究仅从直觉上理解它,忽视其深层结构(Seidel和Greve,2017)。直到21世纪,组织研究者才注意到新组织形式形成涉及多种内在过程②。Clemens(2002)认为在新组织形式形成研究的两条路径中,能动性路径关注原初新颖性的由来,结构路径阐释新形式如何嵌入社会,后者可看作前者的补充,即结构状况(社会网络重叠)为能动性创造(要素重组)的扎根和扩散提供条件。Armstrong(2002)提到新组织形式的产生与新组织形式的制度化是两个不同的过程。McKendrick等(2003)强调社会中存在很多潜在的新组织形式,只有那些被社会观众识别并受其评断的类型,才能最终获得形式的地位。Padgett和Powell(2012)指出,组织创新只是改善现有组织形式,须经历网络催化渗透并改变原来的社会生活场景,方成为组织创造,成为新组织形式。这些观点说明新组织形式形成存在两种不同但都很关键的内在过程。基于此,并借鉴Seidel和Greve(2017)的观点,我们将新组织形式形成的内在过程归纳为产生和确立两个阶段。产生对应于Seidel和Greve(2017)形成三阶段中第一阶段的创造(creation),确立对应于第二、第三阶段的增长(growth)和成形(formation)。

产生和确立并非界限分明的两个先后阶段。新组织形式的产生并不是彻头彻尾地原创,须借用先前业已存在的制度化组织要素为原料(Greenwood和Hinings,1996;Padgett和Powell,2012);新组织形式能否确立,以社会观众是否能用基于制度性观念的默认图式自动识别和归类此形式的成员组织为标志(Hsu等,2011;Hsu和Hannan,2005)。可以断言,在新组织形式产生阶段,行动者选择的组织要素所关联的观念准则和制度逻辑与社会主流的价值观念是否契合,很大程度上决定组织能否为社会观众接纳并赋予新类别的身份,进而影响其所体现的组织形式能否确立成为新形式(Haveman和Rao,1997;Hsu和Hannan,2005);行动者在产生阶段通常会能动地选择与主流价值观念、社会准则契合或关联的组织要素,以提高确立的可能性。也就是说,产生奠定确立的基础,确立塑造产生,二者交叠渗透。

接下来,我们分别考察模式观、样板观、身份观三种组织形式观之下的相关文献对新组织形式产生和确立两阶段的理解,并归纳比较这三种视角的异同。

(一)新组织形式产生

1. 模式视角

模式观出现最早,理论流派也最多,主要有组织生态学、制度主义、社会网络、战略研究等。虽然各理论流派的观点不同,但对新组织形式产生的阐释逐渐趋向动态化、全面化、深入化。

20世纪90年代以前的研究都属于模式观,一概将新组织形式产生视为自动填充新资源空间的结果,即便关注行动者的能动性也仅是考察如何创造新资源空间。Romanelli(1991)综述1990年以前的研究,将彼时关于新组织形式产生的观点归纳为组织遗传视角、环境调节视角、浮现的社会系统视角这三类。组织遗传视角强调新组织物种来源于组织基因的随机变化,环境调节视角认为环境状况影响新组织形式产生的可能性,浮现的社会系统视角主张新组织形式是新产业系统建立过程中创业者与组织之间嵌入于社会的累积互动的产物。Rao(1998)、Rao和Singh(1999)断言,环境调节视角的不同文献都将资源空间的变化和新资源空间的出现视为新组织形式产生的重要前提。事实上,另外两种视角同样也主张新资源空间导致新组织形式的产生。组织遗传视角虽然将组织变异归为组织基因的随机变化,但他们将基因变异的产生归因于资源环境的变化(Hannan和Freeman,1977),比如基础性的技术创新(Astley,1985)。社会系统视角认为技术创新是社会过程,支持新组织形式的资源空间在此过程被建构起来(Romanelli,1991)。虽然Stinchcombe(1965)已指出新类型组织的创造取决于当时可用的社会技术,但强调资源空间作用的研究者并没有沿此推进,他们注意到社会环境对组织形式产生的关键作用,却没有解释新组织形式的具体形态如何产生,没能触及新组织形式产生的真正过程。

20世纪90年代共同演化视角涌现(Abatecola,2014),一些战略研究者将其用于解释新组织形式的产生。其基本观点是,新组织形式的产生是组织为适应环境不确定性并保持竞争优势所作出的战略调整的结果,战略设计、制度观念、环境状况之间的共同演化决定组织形式的具体形态(Dijksterhuis等,1999;Lewin和Volberda,1999)。比如Djelic和Ainamo(1999)发现法国、意大利、美国时尚奢侈品行业面对全球环境变化的挑战,各自形成以本国制度遗产为基础的独特网络组织形式,显示组织形式、全球环境、国家遗产之间的互动演化。当然,不仅是传统组织形式转向现代新兴组织形式,传统组织形式再现于现代社会,也可如此解释。Carney和Gedajlovic(2002)研究的东南亚华人家族商业集团,便是中国社会传统的组织形式于现代东南亚社会的异地再生。

近来,社会网络理论学者提出一种过程机制,认为新组织形式的产生是不同社会生活领域的网络折叠时组织技术和方案发生移用(transposition)从而带来的创新。Padgett和Powell(2012)发展有关新组织形式形成的理论、模型、机制和经验案例。他们的研究显示,文艺复兴时期的佛罗伦萨合伙制、欧洲中世纪时期的“公司”组织形式、20世纪70年代至80年代兴起的生物技术公司等,这些不同历史环境的组织形式之产生都源于不同社会网络折叠所带来的组织要素移用。合伙制的产生,源于行会系统的汇兑银行家被吸收进高层政府部门成为国际业务系统的创建者,汇兑银行家所使用的基于行会的师徒式线性合伙系统被移用于国际市场,进而转变成跨越地区和行业的模块式合伙系统(Padgett,2012b)。“公司”组织形式的创造,是香槟博览会时期坐商群体使用的商业技术在教会吸收金融商人为其经营教会财务后,与教会的层级式组织技术汇合而成,即由先前临时的合伙关系转变成有固定分支的公司(Padgett,2012a)。生物技术企业融合科学、金融和商业等领域的特征,其中基于科学的生物技术公司是由闯入金融和商业领域的精英科学家将科学原则移用于商业和金融领域所创立的公司(Powell和Sandholtz,2012)。

另有研究者聚焦于行动者的行为模式来解释新组织形式的产生。借鉴创新研究领域的观点,Lumsden和Singh(1990)认为领导者和员工在发现和利用新市场机会的过程中,通过合作互动修订组织内部共享的动态信息系统,在其中的知识要素之间建立起新联系,从而产生新的组织活动模式。Rao和Singh(1999)吸收Stark(1996)的观点,指出新组织形式不建立于旧组织形式的废墟之上,而是由行动者拼合制度性组织形式要素而来,重组在此过程中发挥中心作用,部分旧的组织要素被删除,一些新的组织要素被加入。然而,这些阐述仅涉于理论层面,并无详细深入的经验证据,对新形式产生过程呈现有限。

2. 样板视角

样板观认为新组织形式形成是有重要意义的制度创业,新形式产生于制度创业者创造性地组合多种组织样板的要素(Greenwood和Suddaby,2006;Scott和Davis,2003)。创造新形式的制度创业者通常处于有利的社会情境和场域位置,有机会接触不同组织样板并能够设想新组织方案。他们选择性地吸收多种组织样板中的要素,并将这些混杂的组织要素组合成和谐共存的新样板。其间,由于来自各样板的各要素所关联的制度逻辑不同,制度创业者须谨慎灵活地采取相应的混合化策略以避免或平息可能发生的冲突。

制度环境中存在各种可供制度创业者选择运用的组织样板,但创造新组织形式还需要创业者处于有利的环境。Armstrong(2002)继承Stinchcombe(1965)关于制度环境影响行动者设想新组织方案的可能性的观点,提出集体创造性情境的概念,用于概括可促进行动者创造新组织形式的条件。集体创造性情境之下,多种文化力量交汇,行动者互动密切,存在不确定性,但让人对新方案保有乐观预期。Greenwood和Suddaby(2006)的研究显示,新形式创造者应具备可避免过度嵌入的场域地位,即处于能接触不同制度观念的场域结合点,实践范围大于行业规范的边界,并且有足够的实力抵抗来自制度机构的规范压力。

制度创业者灵活地各类组织要素用于编织新组织形式。新形式的构成要素可能来自于不同的时间和空间,如土耳其的家族控股组织形式是由家族组织、伊斯兰教会、国家企业以及美国和德国公司等组织要素构成的混合体(Ercek,2014)。那些曾被废弃的陈旧组织样板也能被重新激活,成为新组织形式的原料。如20世纪之初与公司形式竞争失败而被抛弃的组织方案被20世纪中期在美国一些基础产业兴起的合作组织形式承袭(Schneiberg,2007)。制度创业者有意识地选择特定组织样板的要素,比如选择与自身经验和价值观相亲和的组织样板的要素(Perkmann和Spicer,2014),或采纳目标领域组织样板的要素以获取合法性(Pache和Santos,2013),或吸收利益相关者所偏好的样板中的要素以获得特定的资源支持(Johnson,2007)。总之,制度创业者大体从三类需求出发选择各种样板的要素,即获取资源,利用现有能力,展示合法性(Hsu,2006)。

组合不同制度逻辑的组织要素,现有研究至少提及两种混合策略。一种可概括为隔离,Hsu(2006)研究中国市场改革初期形成的技术研究院组织形式的市场化企业,发现制度创业者以制度模糊性策略将不同逻辑的组织要素隔离于相对独立的组织各层面。另一种可概括为平衡,Battilana和Dorado(2010)研究指出混合不同样板的新形式组织应该建构可平衡不同逻辑的组织身份以避免组织内部分化。

3. 身份视角

身份观认为新组织形式产生于新形式组织类别身份的构建。新形式组织的身份构建既有组织个体各自开展的创业活动,也有多方行动者共同参与的身份运动,这其中涉及多种身份要素的调用,但新身份的内容终究都是社会主流价值观念的呈现。

组织身份和制度研究曾是两个分立的领域,近年来逐渐合流,这种趋势在组织形式身份观研究中尤为明显。制度提供组织身份构建所需的意义、符号、样板等原料,使身份构建成为可能;身份构建类似于制度拼合过程,社会行动者能动性地运用当时当地可获取的文化符号要素组合成新身份(Glynn,2008)。一系列经验研究显示,行动者或选择特定的组织样板塑造新身份以动员相关支持者和资源(Clemens,1993;1996),或吸收其他领域的原则重组成新身份从而创建支持新组织类型的制度空间(Moore和Hala,2002),或借用业已存在的旧组织类别的要素打破旧类别对组织场场域的垄断(Rao等,2003;2005),或将社会逻辑化为具体场域的组织框架用于构建新身份(Jha和Beckman,2017)。个体组织力图构建既区别于其他组织又具备合法性的身份,但可用的制度资源在特定的历史社会时空中是有限的,组织之间的差异度因此也相应地受到限制,个体组织的身份构建活动最终在群体层面产生相似的身份群体(King等,2011)。这种身份构建活动发展成身份运动,社会运动家参与其中,制度修辞被更为频繁地使用,组织群体内部凝聚力和外部边界在此过程中建立(Carroll和Swaminathan,2000;Weber等,2008)。

新组织形式的身份内容取决于制度资源的状况,体现当时主流的社会逻辑或意识形态。Ruef(1999)发现社会运动家尤其注重意义符号的调用,因而新类别身份与社会逻辑之间的关联性在涉及身份运动的研究中表现得更为明显。Weber等(2008)发现参与者运用环境主义的核心文化编码塑造与产业化组织不同的类别身份。可以说,新组织形式很多时候产生于新意识形态兴起期间。

(二)新组织形式确立

1. 模式视角

因为理论流派较多,模式观阵营内部对确立阶段的理解同样呈现出较低程度的一致性;又因为出现时间最早,一些流派的观点已经历显著的转变。

新制度主义者认为新形式确立是合法性增长的过程,与社会运动多有关联。从新制度主义研究可知,新模式的功能效用是合法性的最初来源;但随着合法性程度提高,效用的地位下降,合法性逐渐独立,甚至使相关的组织实践脱离功能效用成为理性神话(Meyer和Rowan,1977;Lee和Pennings,2002)。早期的主流观点认为,新组织模式通过规制、规范、模仿等合法性作用过程在组织场域扩散(DiMaggio和Powell,1983)。而后有研究者指出新形式确立涉及合法性争斗,由作为支持者或反对者的多个社会团体推动,与社会运动交织在一起(Rao等,2000;Rao和Singh,2001)。特定组织模式被社会运动团体当作文化工具用于社会斗争而确立,比如互助合作组织被用于对抗公司组织的控制从而在多个行业存续(Schneiberg,2002;Schneiberg等,2008)。

组织生态学者的观点经历了从强调资源环境到强调制度环境、强调偶然到强调行动者能动性的转变。他们最初把新形式确立视为自然选择的结果,被保留的新模式在新资源空间中激增(McKelvey和Aldrich,1983;Astley,1985)。吸收制度理论的观点后,组织生态学者认识到合法性是新组织形式得以确立的关键,与制度环境的关联是新组织种群初期合法性的来源以及长期生存的基础,创业者可以战略性地传播关于新模式的知识,以此为基础递进地建立新种群的合法性(Baum和Oliver,1992;Aldrich和Fiol,1994;Scott和Davis,2003)。

社会网络理论学者认为新形式确立是组织创新渗透社会网络的过程。Padgett和Powell(2012)的研究项目,主张新组织形式确立需要经过网络催化过程,即网络折叠产生的组织创新被吸收进相关网络,改变社会场景,从而产生新类别组织群体。作为后续研究,Johnson和Powell(2015)揭示网络催化得以发生的条件是社会准备充分性,社会准备充分的情境使特定的组织模式与当时的物质、智识和政治经济环境结合,与社会场景的变化相关联。

2. 样板视角

不同于模式观时期的制度主义学者聚焦于同形扩散,样板观时期的研究者对制度系统和制度逻辑的多元性有更为充分的认识。他们承认市场要求和功能效用是新组织形式确立的必要条件(Lee和Pennings,2002;Malhotra等,2006),但合法性争论及其政治策略才是他们解释新组织形式确立的主要着力点,这些争论和策略表现为关联一般社会准则或社会逻辑,联合高合法性地位的行动者,或调用具体制度逻辑构建各自偏好的组织样板等。另外,组织样板在扩散过程中,不会被完整地接受,通常须经过“编辑”才能在当地确立。

组织形式既是塑造组织活动的具体制度的现实呈现,同时又嵌入于更高层面的社会制度系统之中,需要与被广泛接受的准则、价值观和信念等社会主导原则相契合方能实现合法化(Haveman和Rao,1997)。基于此,Haveman和Rao(1997)认为美国19世纪中期至20世纪初的早期互助储蓄业发展历程中组织形式的更替,不仅是效率要求在具体制度方案的表现,也是当时主流的进步运动的基础理念之反映。Tracey等(2011)指出制度创业者为推动新组织形式的确立,须在宏观社会层面开展制度工作,将新组织样板与社会的宏观话语以及高合法性的行动者关联起来。而Suddaby和Greenwood(2005)勾勒的会计公司推动多领域实践组织形式合法化的过程,表明力图推动新组织形式确立的制度创业者和维护旧组织形式的反对者可以选择性利用同一套社会基本准则和社会逻辑之下的不同制度话语构建不同的具体逻辑以为各自支持的组织形式辩护。DiMaggio(1991)曾提及,艺术博物馆组织形式的制度化过程中存在服务精英和服务大众两种几乎完全对立的组织样板,但都以正义、进步、公平、公正等主流价值观和信念来宣称自己的合法性。可见,同一套社会价值准则或者社会逻辑,也可衍生出具体逻辑不同的乃至冲突的组织样板。

新组织样板在扩散过程中若与本地旧样板发生冲突,通常须以谈判和妥协的方式,经过重构、编辑、组合后在当地确立(Hallett和Ventresca,2006)。有时候,这种妥协表现为不得不吸收反对者所接受的组织样板中的部分要素,如此,最终确立的组织形式混合两种制度逻辑,成为制度创业者理想中的组织样板的中间表达(Yu,2013)。此外,若组织样板扩散到不同文化系统的其他社会场景,则须被编辑成与接受地制度情境相符的版本,即转化(Djelic,1998;Sahlin和Wedlin,2008)。转化可能是吸收本土的部分组织要素,从而将新样板与本土逻辑勾连起来,构建一种兼容的新概念框架(Boxenbaum,2006);也可能是将新样板作为修辞参照用于身份塑造,并与本土新创实践重新结合(Sato等,2015)。

3. 身份视角

作为集体身份的组织形式是被社会观众视为当然性存在的社会类别,拥有高度的认知合法性。身份观研究者对新组织形式确立的解释,大多着眼于这种高度合法化的地位如何得来,他们将其归于社会观众和组织行动者共同参与的社会建构过程。观众依据所掌握的信息对照默认类别图式中的特征评判组织的成员资格,此归纳匹配过程的自动化程度越高,表明组织类别的认知合法性程度越高(Hsu等,2011);新形式组织以讲述身份故事等话语策略构建和促进新形式身份的合法性。

主流的密度依赖模型认为,组织数量(即种群密度)越多,其组织形式的社会接受度(即认知合法性)越高(Scott和Davis,2003;Bogaert等,2016)。但是,越来越多的研究者认为,种群密度增长并不能自动地获取合法性,观众的识别是关键,密度增长只为观众识别提供前提;如若观众对新组织形式的集体身份没有清晰的概念认知,密度增长所带来的合法化效应将减弱(Bogaert等,2016;Weber等,2016)。观众的认知模糊性很可能源于场域内部的分化,没有就新建组织类别的身份图式达成共识(Bogaert等,2010)。此时,新组织形式的确立,便成为基于意识形态的意义图式确定过程。Rao(1998)、Rao和Kenney(2008)指出这是政治过程,持不同图式和框架的各团体之间互相竞争,最终因权力不对称而达成协议,弱势团体接受强势者的框架。

此外,成员组织的身份是否明确,即个体组织是新组织还是跨界组织,也是影响密度和形式合法性之间关系的因素。McKendrick和Carroll(2001)、McKendrick等(2003)基于对磁盘列阵市场的考察,指出合法化组织形式来源于新建组织的密度,而不是所有组织的总体密度,拥有相似身份的新建组织促进集体身份的形成,跨界组织呈现出的混杂特征给身份构建带来困难。Hsu(2011)认为观众将组织与某一类别图式匹配后,该组织与其他类别图式的匹配度便降低。也就是说,跨界组织已被观众归入先在的组织类别,无法再为形成中的新类别提供身份支持。但是,也有作者展示与此相悖的经验案例。Alexy和George(2013)研究商业开源节流软件这一由不合法变为合法的新市场类别,发现当形成中的组织类别是与主流图式冲突的不合法形式时,跨界组织因其与合法形式的关联可以消减观众对不合法类别的负面评价。Perretti等(2008)发现广播站作为跨界组织进入电视领域,因为与观众对该领域的身份预期相符合,从而促进形成中的商业电视形式合法化,而新建组织却不利于新形式确立。

与此同时,组织行动者可以能动性地运用制度话语和修辞策略,塑造观众的注意力,推动集体身份的合法化。Fiol和Romanelli(2012)认为讲故事可以增强集体身份意识,行动者在此过程中就新实践的意义达成共识,成为观众识别的基础。Wry等(2011)提出行动者主要讲述身份故事和增长故事来确保集体身份合法化,明确的集体身份故事理论化地表述群体的核心目的和实践,为集体身份合法化提供基础,增长故事讲述新成员与群体的联系及其实践变动空间,缓解因组织密度增长产生的集体身份稀释。另外,行动者还可以在身份故事中将形成中的组织类别与成熟的组织形式联系起来,从而促进观众对新类别的识别(Navis和Glynn,2010)。

(三)共识与分歧

对应于三类组织形式概念,三种视角对新组织形式形成的产生和确立过程的考察和阐释各有不同。模式观关注组织形式的物质面,将组织形式视为解决分工和协作问题维持集体行动的方式(Puranam等,2014),可以通过组织结构、规则、实践等特征辨别(Hannan和Freeman,1977)。样板观强调组织形式的文化面,关注组织结构和实践所呈现的模式之下的制度性文化观念,认为这些观念作为组织原则使组织的结构和实践具有内在一致性(Greenwood和Hinings,1993;Greenwood和Suddaby,2006)。身份观聚焦组织形式的社会面,将其视为践行相同组织模式的组织群体的集体身份,是社会观众眼中理所当然存在的社会类别(Hsu和Hannan,2005;Hsu等,2011)。就新形式产生过程而言,模式观重视资源空间或社会结构的变化及新实践的来源,展现特定社会场景中组织活动的技术和实践方案等交汇重组成为新模式(Rao和Singh,1999);样板观聚焦于行动者选择性吸收不同样板之要素编织新样板的制度创业过程,认为新形式的产生是利用文化工具进行制度创业的结果(Greenwood和Suddaby,2006;Tracey等,2011);身份观关注行动者如何拼合制度资源所提供的意义和符号构建新类别身份,将新形式的产生归于行动者能动性地身份构建活动(King等,2011;Jha和Beckman,2017)。就新形式确立过程而言,模式观视之为新实践在社会场景的扩散或渗透,大多描述新实践基于合法性而扩散或渗透进场域和网络(Lee和Pennings,2002;Padgett,2012a;Johnson和Powell,2015);样板观的思考则集中于组织要素背后作为制度逻辑的文化观念之间的冲突和平衡,关注制度创业者如何能动地调用或关联制度逻辑,进行编辑转化以利用和建构合法性(Suddaby和Greenwood,2005;Tracey等,2011;Yu,2013);身份观以社会观众对组织成员身份判定的自动化默会化程度为衡量标准,着重探讨社会观众的归纳识别和组织行动者的修辞策略与合法性程度的关系(Hsu等,2011;Wry等,2011;Fiol和Romanelli,2012)。

大体而言,三种视角基本都认同,新组织形式产生于各类组织要素的创造性组合,其确立是合法化的结果;只是不同视角所指的组织要素不尽相同,合法性也有所差异。模式观中,组织要素是组织技术和实践方法;样板观中,组织要素是社会文化性的观念和实践;身份观中,组织要素是具有信息传递交流功能的意义和符号。合法性是制度主义和组织生态学共同使用的概念。组织生态学通常仅考虑合法性的认知维度,即观众习以为常的程度,制度主义还重视规制和规范维度的实用合法性和道德合法性(Haveman和David,2008)。制度主义和组织生态学是研究新组织形式的两个主要理论流派(Scott,2013;Bogaert等,2016),二者最初都将组织形式视为组织种群所共享的组织模式,而后制度主义研究者发展出样板观的组织形式定义,组织生态学者提出身份观的定义。由于模式观侧重组织形式的物质面,合法性于新形式在组织场域中扩散或被吸收进社会场景的确立过程方才进入研究者的视野;而在样板观和身份观的文献中,研究者从新形式产生阶段就注意到合法性对行动者选择各种组织要素的影响。

| 视角 | 流派 | 产生 | 确立 | ||||

| 要素 | 条件 | 方式 | 合法性 | 条件 | 方式 | ||

| 模式 | 制度主义、组织生态学、社会网络、战略 | 组织技术、实践方案 | 新资源

空间 |

战略适应,共同演化;网络折叠,实践移用;要素拼合重组 | 实用合法性、道德合法性、认知合法性(制度主义);认知合法性(组织生态学) | 社会准备充分 | 合法性作用,同形扩散;合法性基础,种群增长;网络催化,渗入社会 |

| 样板 | 新制度

主义 |

文化价值观、制度化实践、图式、脚本 | 集体创造性情境、场域结合点 | 制度创业,组合、修订样板 | 实用合法性、道德合法性、认知合法性 | 关联、调用社会观念和制度逻辑,编辑和转化等本土化策略 | |

| 身份 | 组织生

态学 |

意义、 符号 |

身份构建,文化要素组合 | 认知合法性 | 观众识别归类,组织讲述身份故事 | ||

| 资料来源:根据相关文献整理。 | |||||||

(一)初步整合

依据对新组织形式产生过程的阐释,Romanelli(1991)将当时已有研究总结为组织遗传观、环境调节观、浮现社会系统观三种视角,并断言这三种视角不可整合。此后,新组织形式形成问题继续吸引着各理论流派的研究者。本文回顾50年来的主要相关文献,涵盖Romanelli(1991)考察的研究及其后至今的各派研究,依据他们对组织形式概念的理解,重新归纳出模式观、样板观、身份观三种视角。行文至此,同样的问题出现:可以整合吗?我们的答案是:可以。以下是我们对模式、样板、身份三视角的整合(见图1、图2):

模式、样板、身份既是组织形式的三种共存面相,也是新组织形式形成期间的三种历时状态。组织形式在技术层面是组织活动模式,在文化层面是制度性样板,在社会层面是组织群体的类别身份。新组织形式首先是作为解决组织过程中分工和协作问题的一套新的技术实践方案而产生,获得合法性后,成为广泛流传的制度性样板,而后成为社会观众的默认观念,上升为相关组织群体的共同身份,使此群体获得独特的社会类别地位,最终确立为可识别的组织形式(Battilana和Lee,2014;Puranam等,2014)。

|

| 图 1 模式、样板、身份:三面相和三状态 |

制度逻辑是三种面相的共同基础,也是贯穿三种状态的构成性力量。制度逻辑是社会制度秩序或组织场域中的一些基础的价值观、准则、或实践,它们作为相关活动领域的基本组织原则,为行动者提供理解现实、构建行动、定义身份等物质和意义生活的基本参考框架(Friedland和Alford,1991;Thornton和Ocasio,2008;Thornton等,2012),在实践过程中表现为框架和脚本(Boxenbaum,2006;Jha和Beckman,2017)。作为模式的组织形式,表现为组织活动过程中的一套技术、实践、结构,由流布于社会环境中的组织部件组合而成,实质上是契合主流理性观念的文化物(Meyer和Rowan,1977;Dobbin,1994;Berk和Galvan,2009);作为样板的组织形式,是由社会主流价值观念塑造的内在一致的典型性模式和构造(Greenwood和Suddaby,2006);作为身份的组织形式,是由社会观众依照文化分类系统所赋予的社会地位,与主流或新兴意识形态相契合(Douglas,1986;Hsu和Hannan,2005;Hsu等,2011)。无论是作为模式、样板,抑或是作为身份,组织形式都是在特定制度逻辑的基础上,由其提供的组织原则塑造而成,以特定的形态呈现着某些主流的文化价值观念。从新组织形式形成的纵向过程来看,组织形式首先以模式的面貌产生,是一套解决组织问题的技术性新方案;样板是中间状态,新模式随着合法化程度上升扩散成为引导其他组织实现结构化的制度性框架和标准;最终成为被视为明确社会类别的相关组织群体的身份标签,标志着其作为可识别的组织形式得以成功确立。制度逻辑为行动者提供甄选新形式原材料的认知框架(Thornton等,2012),并作为整合框架塑造要素组合形态;同时还为行动者提供建构合法性的行动脚本(Swidler,1986),并且作为合法性判定的标准(Suddaby和Greenwood,2005),决定新形式合法化的可能性。

|

| 图 2 新组织形式之形成:产生—确立,模式—样板—身份 |

新组织形式在产生—确立的形成过程中,经历模式—样板—身份三种历时状态,这当然只是纯粹理论化的情景。实际上,产生和确立是交叠发生的两阶段,产生阶段展开期间,确立阶段已在推进;模式、样板、身份三面相并存,在产生—确立这一过程中,随着合法化程度的上升,它们依次凸显成为最主要形象,新组织形式的内在结构和外在形象逐渐稳定和清晰。(有意或无意)参与新组织形式形成过程的行动者,在选择和组合各类组织要素期间,也从事合法性建构工作。他们所选择的组织要素,包括技术、实践、脚本、图式、意义、符号等模式、样板、身份要素,这些要素或有功能效用,或与社会逻辑相关联,或符合公众认知社会舆论,都可为新形式的合法化提供条件或契机。他们择用组织技术和实践,由此推动新组织模式的扩散;他们修订样板,借此连接主流价值观念和制度秩序;他们拼合符号和意义,用作表达自我(self)的修辞策略。最终,一种具有明确身份的新社会类别出现,标志着新组织形式形成。

概述之,即:模式、样板、身份在横向的社会文化空间中是组织形式的三个并存面相,在纵向的时间维度上是新组织形式形成过程中产生—确立两阶段的三种历时状态;制度逻辑是横向的三面相的共同基础,也是贯穿纵向的三状态的构成性力量;产生和确立是交叠进行的两阶段,模式、样板、身份是伴随合法化程度上升而依次显现成为最主要形象,新组织形式的结构和形象逐渐稳定和清晰。

(二)一种整合性新视角

为将现有研究推向纵深,我们提出一种整合性新视角,即拼合。拼合是创造性地组合各种来源的技术、实践、结构、符号、图式、脚本等物质性和观念性要素——不仅涉及本地已有的各种要素,也包括从别处扩散来的新要素(Carstensen,2011)——以应对眼前的新情境或新问题(Levi-Strauss,1966;Baker和Nelson,2005;Cleaver,2012;Scott,2013)。它由人类学家克劳德•列维—斯特劳斯(Claude Levi-Strauss)1962年在著作《野性思维》(The Savage Mind)中首次引入社会科学范畴(Duymedjian和Rüling,2010;Altglas,2014)。而后被人类学、社会学、政治学等学科广泛应用,最近二十年,也日益为越来越多的组织和管理研究者所援用。拼合虽已见于一些组织研究者对新组织形式形成过程的描述中(Clemens,1996;Rao和Singh,1999;Scott和Davis,2003;Greenwood和Suddaby,2006;Perkmann和Spicer,2014),但大多仅是一笔带过,并未充分发掘其理论潜力。拼合的关键点和主要特征与新组织形式形成过程高度契合,以拼合为视角可充分揭示新组织形式形成过程内在的复杂动态性:

1. 拼合的关键点和主要特征

拼合是用旧事物创造新事物,菜单(旧事物)、要素选择、要素整合(结果是新事物,即拼合物)是其关键。首先,由旧事物(技术、结构、符号等物质性与非物质性要素)构成的菜单,一方面,为拼合者提供原材料,使新事物的创造成为可能;另一方面,也限制着拼合者设想新事物的可能空间,因为菜单里的要素虽然繁杂但毕竟有限,不可能做出“无米之炊”(Duymedjian和Rüling,2010)。其次,即便是菜单内有限的要素,也并不会都派上用场,在拼合者眼中各要素不仅是功能部件,还承载着文化意义,同时是表达性符号,他们需要选出“合适的”要素来创造能为社会所接受的新事物,因此,要素选择不仅关系到技术性的功能问题,更关系到合法性问题(Cleaver,2012;Altglas,2014)。最后,被选中的要素需要在一个共同框架之下整合起来,形成相融共存的新整体,如此,拼合才算完成(Battilana和Dorado,2010;Duymedjian和Rüling,2010)。

拼合是创造性过程,这个过程既是认知的,也是社会的、政治的,同时兼具偶然性。有这样几个主要特征:(1)拼合通常涉及物质和观念的多重创新。拼合是将可调用的任何资源创造性地组合为与已有社会文化存在相似但又不同的新事物(Douglas,1986),这些资源既有物质性的技术、实践、结构,也有观念性的准则、图式、脚本、符号等。哪怕是以拼合作为物质资源获取方式的创业活动也不仅仅是物质创新,物质资源的使用方式其实也是与文化观念相关联的,资源的再利用最为关键的是突破现有观念准则的束缚,涉及观念创新(Baker和Nelson,2005;Desa,2012)。(2)拼合是意义建构和合法性建构的过程。在拼合过程中,行动者需要持续进行意义建构活动,思考各要素的关联,赋予其新功能(Levi-Strauss,1966;Mair和Marti,2009;Duymedjian和Rüling,2010)。行动者并不是任意地使用身边可用的要素,要素的调用是基于对适宜性的选择性理解和谈判进行的,社会结构和历史文化会限制对要素的重新解释和运用(Altglas,2014)。拼合并不是简单地以功能为导向构建资源要素的新组合,拼合成功的关键是拼合物能为社会所接受(Cleaver,2012;Cleaver等,2013)。为使拼合而成的新事物看起来是熟悉的、与社会相契合的,行动者或将其与传统关联起来,或借用其他制度的意义来解释,或将其类比为众所公认的从来如此的秩序以建立世界观、本体论层面的联系(Cleaver,2012)。(3)拼合是政治过程。社会是一个多维交互的制度系统,行动者可以接触并运用多种不同制度逻辑(Friedland和Alford,1991)。虽然制度性资源是社会共享的,任何行动者都可以接触得到,但处于权威系统较高位置的行动者在社会观念系统下具有更加合法正面的形象,他们更有能力调动制度性资源,并使其发挥作用(Cleaver,2012)。拼合通常并不是个体行动,而是多方团体参与其间的动态过程(Christiansen和Lounsbury,2005;Duymedjian和Rüling,2010;Cartel等,2014),不同行动者主张不同制度逻辑,他们用于指导认知的图式不同,身份和目标也不同,因而对拼合原料的认识和选择也不同(Thornton等,2012)。这些亲近不同制度逻辑的行动者就拼合原料的选择和利用展开谈判和争斗,在持续互动中他们逐渐达成为各方所能接受的协议,或形成共识的新兴框架(Christiansen和Lounsbury,2005;Mair和Marti,2009)。可以说,拼合是由制度逻辑及其衍生的权力关系所塑造的政治过程(Cleaver,2012;Cleaver等,2013;Altglas,2014)。(4)拼合是计划与偶然并存的社会活动。不同于制度创业者强有力的理性形象(Djelic和Ainamo,1999),拼合过程中的行动者虽具备明确意识地战略行动力,但仅能粗略把握社会情境(Mérand,2012),拼合可能产生意料之外的结果(Levi-Strauss,1966;Mair和Marti,2009)。拼合并不排除日常实践互动中的即兴创造,拼合者可能在其有意或无意的社会行动中塑造拼合过程(Cleaver等,2013)。

2. 拼合的主要类型

拼合可能使用人类社会不同时间和空间所积累的各种各样的要素,依照使用要素的主要来源,可以将拼合分为三种类型。列维—斯特劳斯曾指出拼合者菜单中的要素,并不是为特定项目收集的,而是在日常活动中秉承“可能有用”的原则收集的,其作为原材料的功能取决于眼前任务的具体情境。基于此,一些研究者强调拼合使用的原料是曾被使用过的二手材料,被赋予原先所不具备的新功能。Cleaver(2012)认为拼合所使用的材料包括视若当然的处事方式、其他场景使用已久被接受的实践、从别处借来的组织安排、为保证社会适应性新创或调整的手段。Lowndes(2006)讨论制度变迁时,提出三种制度创业策略可推动制度变迁,即制度创业(激活冗余的制度资源用于新目标)、制度借用(将相关行动空间的制度转移)、制度共享(通过社会网络分享其他行动者的经验)。总括这些相关表述,可将拼合菜单要素的来源大致归为三种,本土社会相关领域所累积的物质和文化材料,从其他社会活动领域借用的技术方案或观念准则,由其他社会新传入的实践模式或制度安排。

相应的,拼合存在三种类型:(1)重组(recombination),即以本土社会所累积的物质和文化材料进行创造性地组合形成新方案(Lowndes,2006;Powell和Sandholtz,2012);(2)移用(transposition),即将其他社会活动领域的技术方案或观念准则重新赋予新功能以用于眼前的社会实践(Lowndes,2006;Powell和Sandholtz,2012);(3)转化(translation),即引进其他文化系统的实践模式或制度安排在实践过程中进行部分修订以使其与当地社会相适应(Lowndes,2006;Sahlin和Wedlin,2008)。

3. 拼合作为整合性新视角

新组织形式形成过程实质上是拼合过程。新形式产生阶段,组织要素的组合是关键;确立阶段,合法性的获得是关键。拼合的核心任务是创造性地组合各种菜单要素,且必须进行合法性建构以使拼合物为社会所接受,与产生和确立两阶段的关键任务相同。依据组织要素的主要来源,已有研究所涉及的情形大多可归入拼合的三种具体类型:比如模式观研究Djelic和Ainamo(1999)描述的时尚奢侈品行业网络组织形式,样板观研究Schneiberg(2002;2007)、Schneiberg等(2008)关注的互助合作组织,身份观研究King等(2011)、Jha和Beckman(2017)考察的特许学校,属于重组;模式观研究Padgett(2012a;2012b)描述的佛罗伦萨合伙制、中世纪“公司”,样板观研究Battilana和Dorado(2010)、Tracey等(2011)、Pache和Santos(2013)关注的社会企业,身份观研究Clemens(1993)、Moore和Hala(2002)考察的政治运动组织,属于移用;Djelic(1998)、Boxenbaum(2006)笔下美国组织模式在欧洲的本土化,属于转化。

以拼合作为新视角,可将产生、确立两阶段和模式、样板、身份三视角整合于一体(见图3)。拼合所使用的菜单,不同于模式、样板、身份三视角分别强调物质性技术和实践、文化价值观念和制度性实践、表达信息的意义和符号等组织要素,它包括所有上述可能有用的模式、样板、身份的构成要素。要素选择既要拣选出满足功能要求的技术部件,也要调用能使新的功能混合物获得合法性的制度性观念和实践,并吸收可吸引社会支持者的意义和符号。选择虽由拼合者执行,但实际上自始至终都受到亲近不同制度逻辑的行动者直接或间接的影响。制度逻辑是制度化社会生活领域的核心组织原则,通过在具体情境中激活相关的图式、目标、身份,从而塑造行动者对社会现象的认知和理解,为其提供行动脚本,确定行动立场(Friedland和Alford,1991;Thornton等,2012)。社会是交互的多维制度系统,嵌入其中的各方行动者持有不同的制度逻辑,他们行动立场不同,对问题解决方案有不同看法,对要素的认知和理解不同,因而对要素的接受或拒绝意见不一。于是,拼合者对组织要素的选择和调用实际上成为基于不同制度逻辑的不同合法性之间的争斗。某类要素被采纳吸收,意味着它获得合法性地位,其所关联的制度逻辑作为合法性评判标准得到认可(Suddaby和Greenwood,2005),相关行动者也可由此获得相应的权力;反之,在关键的社会制度秩序中占据主导地位的行动者,是主流的社会价值观念和社会逻辑的代理人,他们偏好的某类要素具有更高程度的合法性,通常更有可能被采纳。要素整合也正是在这同一角力场中同时进行。那些处在幕后或前台的行动者与拼合者进行或明或暗的争斗和谈判,他们逐渐达成协议或共识,有意识无意识地,一套能为各主要势力所接受的新的混合性的整合逻辑被构造出来,与之对应的新权力格局也随之确立,而新逻辑则成为整合各类组织要素的框架。

|

| 图 3 拼合视角下的新组织形式形成 |

正是在要素选择和要素整合的并发过程中,随着时间的推移,新组织形式经历产生—确立的过程。初期,各方行动者纷争不已,新的整合逻辑尚未形成,各种组织要素未成为内在一致的整体,新兴的组织形式只是一种出现模式,它的形态模糊易变。而后,行动者权力格局渐趋明朗,新模式得到调整和优化,在扩散当中获得一定程度的合法性,成为一种可选的新样板,它的形态相对稳定。最后,新的整合框架浮现,新形成的权力格局得到确认,新样板被赋予标签和意义图式,成为归属于新社会类别的相关组织群体的集体身份,至此它的结构稳定、形象清晰,新组织形式成功确立。

拼合作为新视角,可更为清晰地展现新组织形式形成的产生和确立两阶段交叠进行的复杂动态性,以及制度逻辑对新组织形式形态的形塑作用。在新组织形式产生期间,行动者所吸收或选择的技术、实践等组织要素背后的文化观念、制度逻辑是否与社会主流的价值观念契合,很大程度上决定这类组织能否为社会观众接纳并赋予新类别的身份,进而影响其所体现的组织形式能否确立成为新形式(Haveman和Rao,1997;Hsu和Hannan,2005)。更明确地说,确立阶段的一些原则在产生阶段已经起作用,左右产生阶段行动者选择要素的偏好,行动者以合法化可能为标准选择要素。已有研究在对产生和确立的描述中,很大程度上仅解释特定组织要素如何被选择吸收,多忽略合法化之争如何影响要素组合整体形态(Powell和Sandholtz,2012;Puranam等,2014),而后者其实是更值得探讨的关键点,因为新组织形式最终是统一的整体,不是多种要素的大杂烩。在拼合视角下,新组织形式的产生—确立过程,是在要素选择和要素整合的并发过程中实现的。各方行动者为不同的制度逻辑的合法性争斗,各种要素的选择和整合即是这种争斗的表现。争斗平息,协议和共识达成,包容性的新制度逻辑出现,要素被确定,整合也完成。有新逻辑作框架,新形式成为新类别的标签和新组织群体的身份,已高度合法化。当多重制度逻辑并存时,新组织形式的形态尚不稳定,各方行动者试图将自身偏好的要素纳入其中;当新的整合逻辑浮现后,构成新组织形式的各种组织要素在其统一框架下成为内在一致的连贯整体,新形式的结构稳定、形象清晰,对应的组织群体成为可识别的明确社会类别。

五、总 结(一)研究结论

新组织形式形成是组织研究的基本问题之一,学术界虽对其保持着持续的兴趣,但因各理论流派之间对话不充分,整体上仍处于纷繁复杂的状态,对问题尚未形成全面理解,也没有指导经验研究的共同基础。本文是对这种现状的积极回应。

依据对组织形式概念的理解,我们把已有研究归纳为模式、样板、身份三视角。模式观视组织形式为组织活动模式,样板观视组织形式为由制度逻辑塑造的组织样板,身份观视组织形式为社会观众赋予特定组织群体的集体身份。综合三种概念,我们提出一个整合的组织形式概念:组织形式是一个组织群体所共享的组织模式,制度逻辑是其深层的观念和规则框架,使之保持内在一致,社会观众将其当作默认的类型化规则用于推断和评判成员组织的行动,并视此组织种群为明确的社会类别。

新组织形式形成包括产生和确立两个内在阶段,产生是新组织形式进入社会场景的初始阶段,确立是新组织形式扎根于社会土壤成为明确社会文化类别的稳定化阶段。综览三种视角,我们发现产生阶段的关键是组合多种组织要素,确立阶段的关键是获取合法性。不过,模式、样板、身份三视角所关注的组织要素分别为物质性技术和实践、文化价值观念和制度性实践、表达信息的意义和符号,合法性也在实用合法性、道德合法性和认知合法性之间有不同侧重。

模式、样板、身份三视角并不互斥,而是紧密关联的。模式、样板、身份在横向的社会文化空间中是组织形式的三个并存面相,在纵向的时间维度上是新组织形式形成过程中产生—确立两阶段的三种历时状态;制度逻辑是横向的三面相的共同基础,也是贯穿纵向的三状态的构成性力量;产生和确立是交叠进行的两阶段,模式、样板、身份是伴随合法化程度上升而依次显现成为最主要形象,新组织形式的结构和形象逐渐稳定和清晰。

拼合的关键点和主要特征与新组织形式形成过程高度契合,新组织形式形成实质上是拼合过程。以拼合为概念框架,可将产生、确立两阶段和模式、样板、身份三视角融合于一体。拼合菜单包括所有可能有用的模式、样板、身份等要素。拼合的要素选择和要素整合活动并发进行,制度逻辑及其衍生的权力关系主导着要素选择和要素整合活动,决定何种组织要素可被纳入新组织形式以及要素以何种形态整合成形。随着这场制度政治斗争的推进,新组织形式经历产生—确立的过程,模式、样板、身份依次上升为主要形象,整体形态逐渐稳定清晰。拼合作为新视角,可更为清晰地展现新组织形式形成过程中产生和确立两阶段交叠进行的复杂动态性,以及制度逻辑对新组织形式形态的形塑作用。

本文在一定程度上推进了各理论流派之间的对话。我们回顾50年来关于新组织形式形成问题的主要研究成果,涉及战略管理、社会网络、社会运动、组织生态学、新制度主义等多个理论流派。在文献梳理过程中,未预设任何理论标准,而是通过反复审视文献,逐步提炼用于归纳和概括已有研究的概念维度。模式、样板、身份三种视角,产生和确立两个阶段,不是从任何具体理论衍生而来,而后在众多理论流派中提炼出来,能够用于归纳和比较各种理论流派的观点。

本文为后续的经验研究提供了基础。我们尝试整合三种视角,指出模式、样板、身份既是组织形式的三种共存面相,也是新组织形式形成过程的三种历时状态。在此基础上,拼合作为整合性新视角可将三视角融合于其中,新组织形式形成过程中产生和确立两阶段的关键工作——不同要素的组合和合法性的获得——可置于拼合期间要素选择和要素整合的并发过程中得到更为生动全面的呈现。

(二)管理启示

本文在文献梳理基础上提炼得出的结论,有助于深入认识组织形式演变的过程、内在逻辑、社会文化条件,且对认识和指导管理实践有重要启示意义。

首先,模式、样板、身份既是三种共存面相,又是三种历时状态,此结论有助于全面认识组织形式和深入理解新组织形式形成内在过程,并指导创造新组织形式的实践活动。组织形式在技术层面是组织活动模式,在文化层面是制度性样板,在社会层面是组织群体的类别身份。新组织形式在产生和确立两阶段经历模式—样板—身份三个依次递进的状态,合法性程度逐渐上升,最终得以形成,其所关联的组织群体获得相应的制度空间,成为明确的社会类别。行动者的行动重心也应随之做出相应调整,初期以构建问题解决方案为主,中期主要运用文化观念塑造新方案并为其合法性辩护,后期以积极调用意义和符号以争取支持者并明确身份定位为主。

其次,新组织形式形成经历产生和确立两个内在阶段,制度逻辑贯穿始终,支配组织要素的选择,并塑造其组合形态,此结论有助于认识新组织形式形成过程的复杂政治性和动态性。确立阶段的合法化要求在产生阶段便已起作用,行动者以合法化可能为标准选择组织要素。对合法化可能的判断,又以制度逻辑为依据,主张不同制度逻辑的行动者对组织要素的选择不同。经过由制度逻辑及其衍生的权力关系所主导的合法性争斗,最终达成协议或共识,从而确立要素选择及其组合形态。

第三,新组织形式形成实质上是拼合过程,此结论可以修正和指导组织行动者的创新观念和创业行动。不同于创业研究所塑造的强大的理性化行动者形象,拼合过程中的行动者仅能部分地预测和掌控社会实践,有些创造性成果产生于模糊情境的即兴创作。创造新组织形式,需要行动者广泛考察和吸收模式、样板、身份等各类组织要素,积极推进合法化进程,这是战略性的理性行动;但同时也需要容忍不确定性和模糊性,对日常互动中的即兴创作保持敏感。

(三)研究展望

研究新组织形式形成问题应加强各理论流派之间的对话,积极整合不同研究视角。拼合作为一种整合性新视角,可推动后续研究走向纵深。未来的研究至少可以从如下两点深入:

1. 关于新组织形式形成的社会条件

现有研究对新组织形式形成条件主要关注什么条件适合新组织形式产生或确立。如表1所示,新组织形式产生,基本条件是行动者应处于可以接触到多种组织形式和制度资源的社会情景或网络位置中,并且有足够的行动力,对成功有一定把握,或出现新的资源空间;新组织形式确立,基本条件是社会准备充分性,即新组织模式可否与当时的物质、文化、政治、经济环境结合。未来的研究可以从这些条件与新形式形成过程的互动着手,探讨社会和场域条件对新形式形态的影响。比如,在社会准备不充分时,理想的组织样板能否实现,又会以何种形态实现?那些已被废弃的组织形式要素是否更可能被重新吸收进新形式当中?

2. 关于新组织形式要素组合形态的成形

要素组合形态如何成形,关系着新组织形式的形态。Powell和Sandholtz(2012)表示,行动者对不同组织要素的重组和整合是实用能动性的结果,那些基于有用原则被先后吸收的要素因其内在关联自动形成统一体。这种解释从组织形式的物质技术面着眼将组织要素的组合归为一种准自动化的过程。但Hsu(2006)与Battilana和Dorado(2010)的研究显示,重组来源各异的组织要素需要行动者谨慎处理背后不同制度逻辑之间的关系以避免冲突。而当涉及源于不同文化系统的组织要素时,因不同文化的制度逻辑存在龃龉而引发的冲突,往往比同一文化系统内多种制度逻辑之间的冲突更为复杂和激烈(同一社会文化系统,其主流价值观念和社会基本准则相同,不同制度逻辑更易于在此基础上实现调和),进行要素整合也更为艰难。因此,新组织形式要素组合形态如何成形,仍是有待深入探讨的问题。

Greenwood(1993)使用的是“原型”(archetype)一词,Greenwood(1996)使用与之含义相似的“样板”(template),后者也常见于其他作者的表述当中。因此,我们统一使用“样板”一词。

虽然Romanelli(1991)曾使用新组织形式“出现”(arise)和“确立”(be established)这样的表述,但她并未有意识地区分此二者。

此表仅将相关研究按内容填入,因并非每项研究都包含“条件”和“方式”,故而这两列之间并不存在横向的对应关系。

| [1] | Abatecola G. Research in organizational evolution. What comes next?[J]. European Management Journal, 2014, 32(3): 434–443. |

| [2] | Alexy O, George G. Category divergence, Sraddling, and currency: Open innovation and the legitimation of illegitimate categories[J]. Journal of Management Studies, 2013, 50(2): 173–203. |

| [3] | Altglas V. " Bricolage”: Reclaiming a conceptual tool[J]. Culture and Religion, 2014, 15(4): 474–493. |

| [4] | Astley W G. The two ecologies: Population and community perspectives on organizational evolution[J]. Administrative Science Quarterly, 1985, 30(2): 224–241. |

| [5] | Baker T, Nelson R E. Creating something from nothing: Resource construction through entrepreneurial bricolage[J]. Administrative Science Quarterly, 2005, 50(3): 329–366. |

| [6] | Battilana J, Dorado S. Building sustainable hybrid organizations: The case of commercial microfinance organizations[J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(6): 1419–1440. |

| [7] | Battilana J, Lee M. Advancing research on hybrid organizing–insights from the study of social enterprises[J]. The Academy of Management Annals, 2014, 8(1): 397–441. |

| [8] | Bogaert S, Boone C, Negro G, et al. Organizational form emergence: A meta-analysis of the ecological theory of legitimation[J]. Journal of Management, 2016, 42(5): 1344–1373. |

| [9] | Greenwood R, Hinings C R. Understanding strategic change: The contribution of archetypes[J]. Academy of Management Journal, 1993, 36(5): 1052–1081. |

| [10] | Greenwood R, Hinings C R. Understanding radical organizational change: Bringing together the old and the new institutionalism[J]. The Academy of Management Review, 1993, 21(4): 1022–1054. |

| [11] | Greenwood R, Suddaby R. Institutional entrepreneurship in mature fields: The big five accounting firms[J]. Academy of Management Journal, 2006, 49(1): 27–48. |

| [12] | Greif A. Family structure, institutions, and growth: The origins and implications of western corporations[J]. American Economic Review, 2006, 96(2): 308–312. |

| [13] | Jha H K, Beckman C M. A patchwork of identities: emergence of charter schools as a new organizational form[A]. Seidel M D L, Greve H R, Eds. Research in the Sociology of Organizations[C]. Emerald Publishing Limited, 2017: 69–107. |

| [14] | Kieser A. Organizational, institutional, and societal evolution: Medieval craft guilds and the genesis of formal organizations[J]. Administrative Science Quarterly, 1989, 34(4): 540–564. |

| [15] | Lee K, Pennings J M. Mimicry and the market: Adoption of a new organizational form[J]. Academy of Management Journal, 2002, 45(1): 144–162. |

| [16] | McKelvey B, Aldrich H. Populations, natural selection, and applied organizational science[J]. Administrative Science Quarterly, 1983, 28(1): 101–128. |

| [17] | McKendrick D G, Jaffee J, Carroll G R, et al. In the bud? Disk array producers as a(possibly) emergent organizational form[J]. Administrative Science Quarterly, 2003, 48(1): 60–93. |

| [18] | Navis C, Glynn M A. How new market categories emerge: Temporal dynamics of legitimacy, identity, and entrepreneurship in satellite radio, 1990-2005[J]. Administrative Science Quarterly, 2010, 55(3): 439–471. |

| [19] | Ocasio W, Mauskapf M, Steele C W J. History, society, and institutions: The role of collective memory in the emergence and evolution of societal logics[J]. Academy of Management Review, 2016, 41(4): 676–699. |

| [20] | Pache A C, Santos F. Inside the hybrid organization: Selective coupling as a response to competing institutional logics[J]. Academy of Management Journal, 2013, 56(4): 972–1001. |

| [21] | Perkmann M, Spicer A. How emerging organizations take form: The role of imprinting and values in organizational bricolage[J]. Organization Science, 2014, 25(6): 1785–1806. |

| [22] | Puranam P, Alexy O, Reitzig M. What's ‘New’ about new forms of organizing?[J]. Academy of Management Review, 2014, 39(2): 162–180. |

| [23] | Rao H, Monin P, Durand R. Border crossing: Bricolage and the erosion of categorical boundaries in french gastronomy[J]. American Sociological Review, 2005, 70(6): 968–991. |

| [24] | Sato I, Haga M, Yamada M. Lost and gained in translation: The Role of the " American Model” in the institution-building of a Japanese University press[J]. Cultural Sociology, 2015, 9(3): 347–363. |

| [25] | Weber M S, Fulk J, Monge P. The emergence and evolution of social networking sites as an organizational form[J]. Management Communication Quarterly, 2016, 30(3): 305–332. |

| [26] | Yu K H. Institutionalization in the context of institutional pluralism: Politics as a generative process[J]. Organization Studies, 2013, 34(1): 105–131. |

2018, Vol. 40

2018, Vol. 40