文章信息

| 外国经济与管理 2017年39卷第11期 |

- 吴欣桐, 陈劲, 梅亮, 梁琳

- Wu Xintong, Chen Jin, Mei Liang, Liang Lin

- 刻板印象:女性创新者在技术创新中的威胁抑或机会?

- Gender stereotype: the threat or opportunity for female innovators in technological innovation?

- 外国经济与管理, 2017, 39(11): 45-60

- Foreign Economics & Management, 2017, 39(11): 45-60.

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-04-28

2017第39卷第11期

2.西南石油大学 经济管理学院,四川 成都 610500;

3.清华大学 经济管理学院,北京 100084

2.School of Economics and Management, Southwest Petroleum University, Chengdu 610500, China;

3.School of Economics and Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China

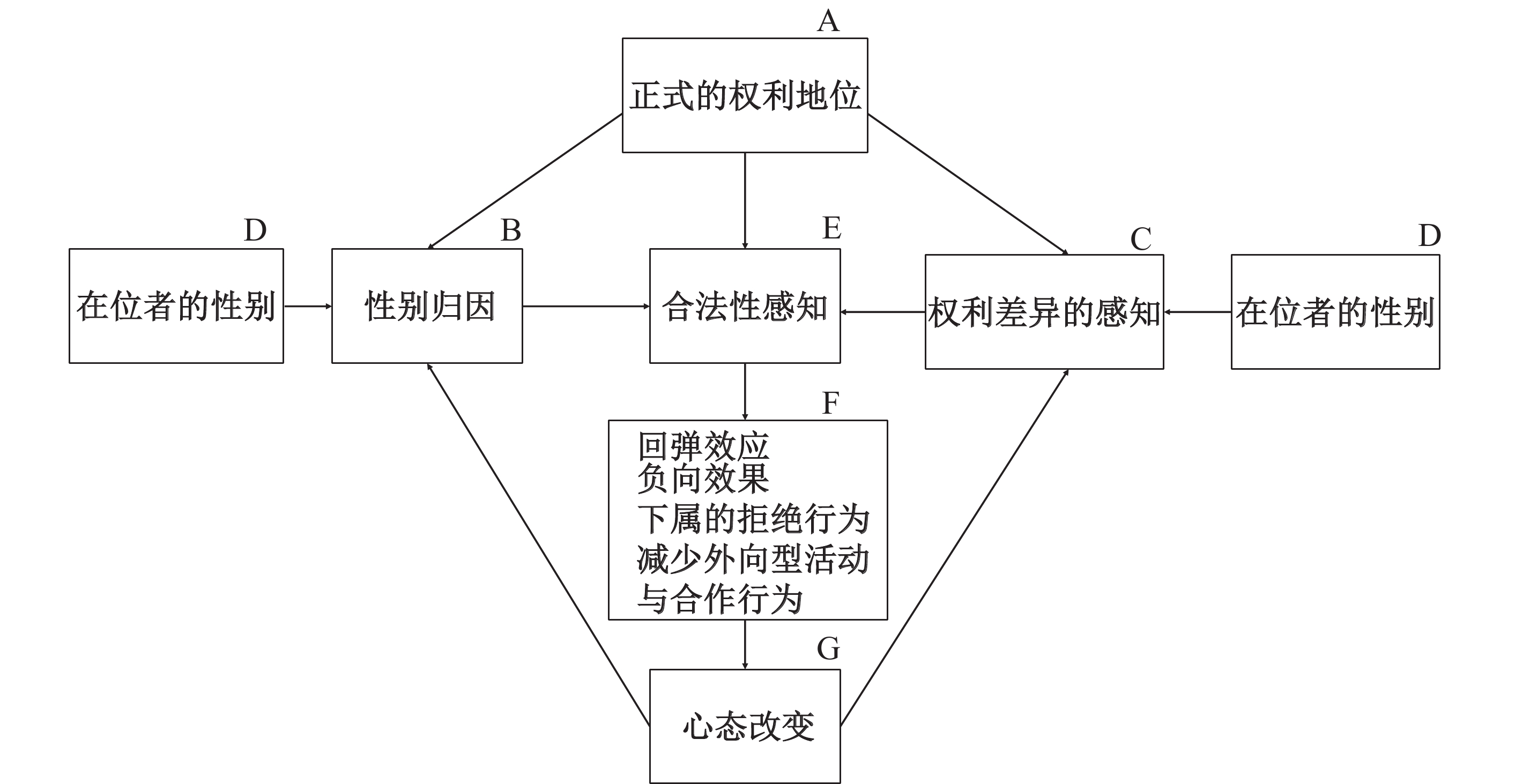

创新是引领发展的第一动力(习近平,2016)。2014年9月的夏季达沃斯论坛上,李克强总理提出“大众创业,万众创新”。2016年5月《国家创新驱动发展战略纲要》印发,提出2050年建成世界科技创新强国。面对第四次科技革命的契机,“创新”势必成为国家意志和社会的共同行动。而如何触发创新、如何让创新驱动社会发展,已成为国内学术界和实践领域的显学(钱颖一,2016;陈劲,2016)。社会技术创新的推进,往往是基础科学和应用科学相互促进的结果,涵盖了数学、物理学、生命科学、医学、化学、信息科学等基础科学,机械与运载工程、能源与矿业工程、化工、冶金与材料工程、信息与电子工程等应用科学。但不可否认,“创新”、尤其是专业领域的“技术创新”是一个门槛极高的智力活动,它意味着从事挑战性的工作和创新事业,其背后所隐藏的是创新者在行为之前,长期、持续、大量的累积优势和社会资本,包括了丰富的专业技术背景、教育投资、社会网络、人力资本积累(Fitzsimmons等,2014)。女性参与技术研发的比例呈现出明显的隶属级别差异和学科差异。如图1所示,女性在不同隶属级别的技术研发部门中的比例大致处在30%—40%,处在省级部门的R&D女性最多,2015年已经超过了40%且近几年的增长明显。但是在中央部门中,R&D女性的比例最低,接近30%并有继续下降的趋势。这说明女性技术研发与创新人才在高层次技术研发部门中的参与程度和比例较低,而在中低层的技术研发部门中相对较高,但总体上仍明显低于男性。

|

| 资料来源:EPS全球统计数据/分析平台,中国科技数据库(2016)。 图 1 不同隶属级别的R&D女性比例 |

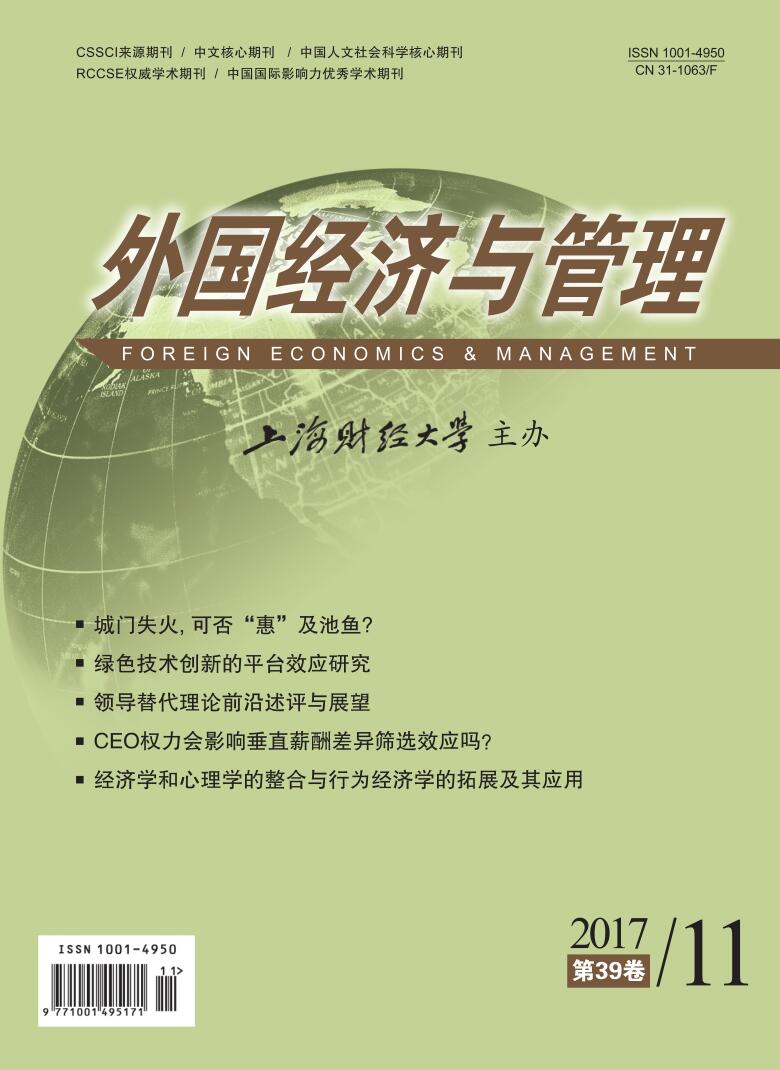

如图2所示,女性在不同学科的技术研发中的比例也大相径庭。首先,女性研发人员超过半数的学科是医药科学,在人文社会科学学科上,女性研发人员比例超过了40%。自然科学和农业科学的女性研发人员比例相差不大,基本稳定在35%左右。而工程与技术科学的女性研发人员比例最低,近几年持续下降到了20%以下。在这种明显的男性占主导的创新环境中,女性通常需要面临双重评价偏倚:(1)女性普遍被认定为不具有工具型能力(agentic ability),也就是缺少创新行为所需要的基本智力能力;(2)女性所表现出的创新能力,在被感知的过程中也会受到损耗(Eagly和Karau,1991)。按照Joshi等(2015)的研究成果,行业当中男女性从业人员的比例会影响到性别所造成的刻板印象的影响程度、决定了性别因素在绩效评价和工作报酬上的影响,而所从事工作内容的复杂程度也会影响到女性在绩效评价和工作报酬上的偏倚大小。

|

| 资料来源:EPS全球统计数据/分析平台,中国科技数据库(2016)。 图 2 不同学科的R&D女性比例 |

女性研发人员比例在不同隶属部门级别上的差异和不同学科之间的差异,是女性刻板印象在技术创新领域的观照。刻板印象和双重评价偏倚都潜移默化地影响女性创新者所嵌入的创新组织活动、上下级关系以及自我行为认知等方面。一般性的性别研究和统计数据,并没有将女性创新者所处的情景进行具体刻画、没有突出性别非均衡化的技术创新和技术研发领域的情景特殊性。因而何种情景能够催生出女性创新者的刻板印象威胁、产生了何种互动与限制性行为就难以清晰辨别,从而导致性别刻板印象与威胁之间极易产生必然性(秦启文和余华,2001;王沛,2002;王沛和陈学锋,2003;徐大真,2003)。

在本研究中,将情景锁定在技术创新情景之中,探讨该情景下的刻板印象对女性创新者的影响及其所面临的窘境,系统性地分析了女性创新者在技术创新过程中所受到的威胁,并且在承认威胁的基础上,探讨如何正确使用刻板印象来消解刻板印象与威胁之间的必然性、如何创造女性创新者的刻板印象机会。这些都是缓解、乃至正确使用女性创新者的刻板印象、激发技术创新行为和效率所必须清楚探讨的问题。作为国内创新研究领域以“女性创新者”为研究对象的首次尝试,本研究以女性创新者的“刻板印象”为载体,系统梳理国内外在技术创新情景下的女性、性别刻板印象等的研究成果,从而深度解析技术创新研究视野中的性别议题与性别影响,以对创新理论的人文观构建、创新主体中女性创新者内在的全面发展等方面,输出了理论与实践层面的研究增量与借鉴价值。

二、技术创新情景与女性刻板印象(一)女性刻板印象的初始情景

女性的刻板印象对女性所处的情景进行了限定:大部分人将女性的职业定位设定在了人文领域而不是工程和技术领域(Steele和Ambady,2006),甚至是将女性圈定在家庭中,认为家庭才是女性的最终归宿,而不是工作与事业(Geis等,1984)。这种情景化的刻板印象会使女性在创新活动中缺乏归属感、有强烈的危机感和敏感心理(Cohen和Garcia,2008;Walton和Cohen,2007),最终很有可能让女性脱离该行业。

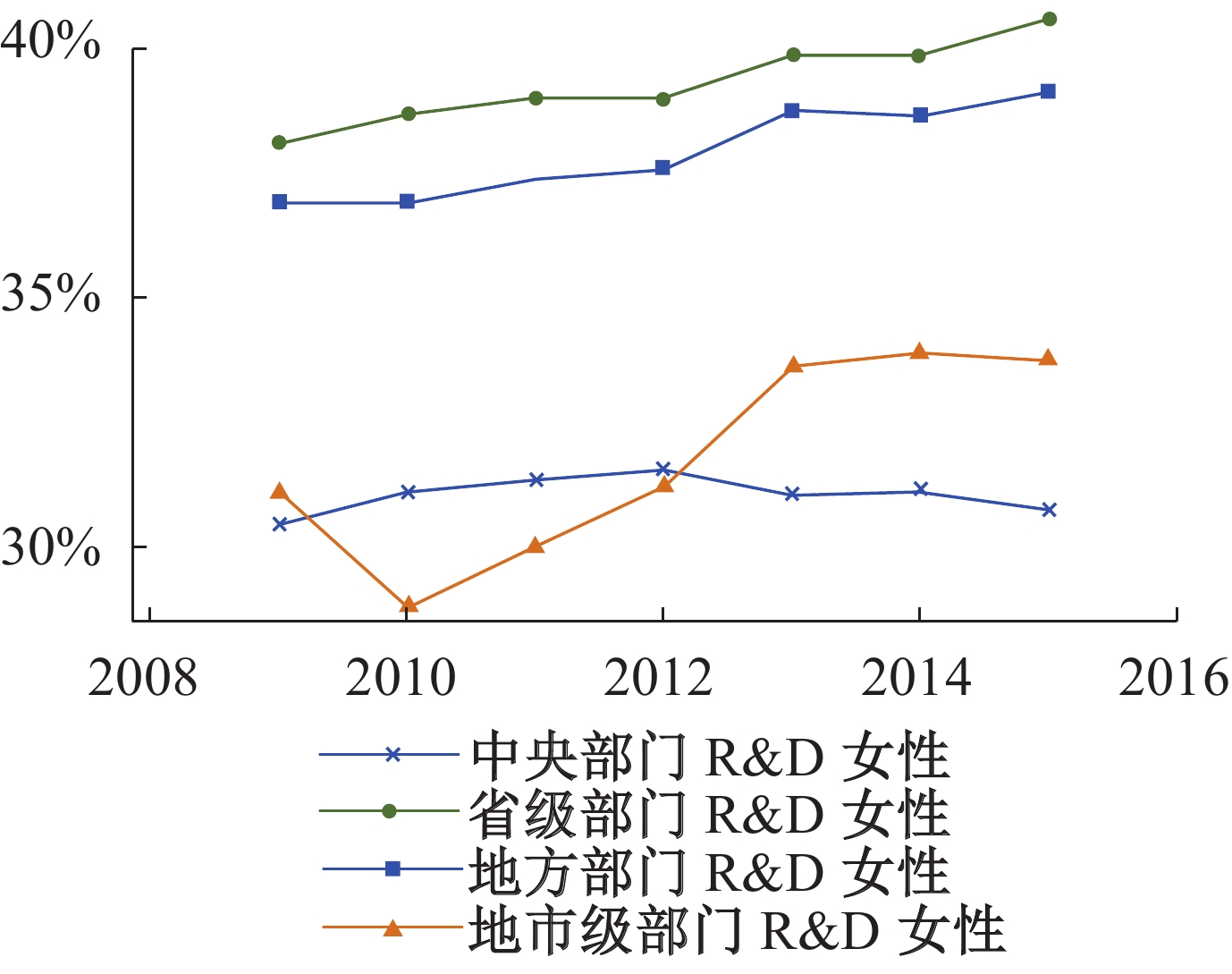

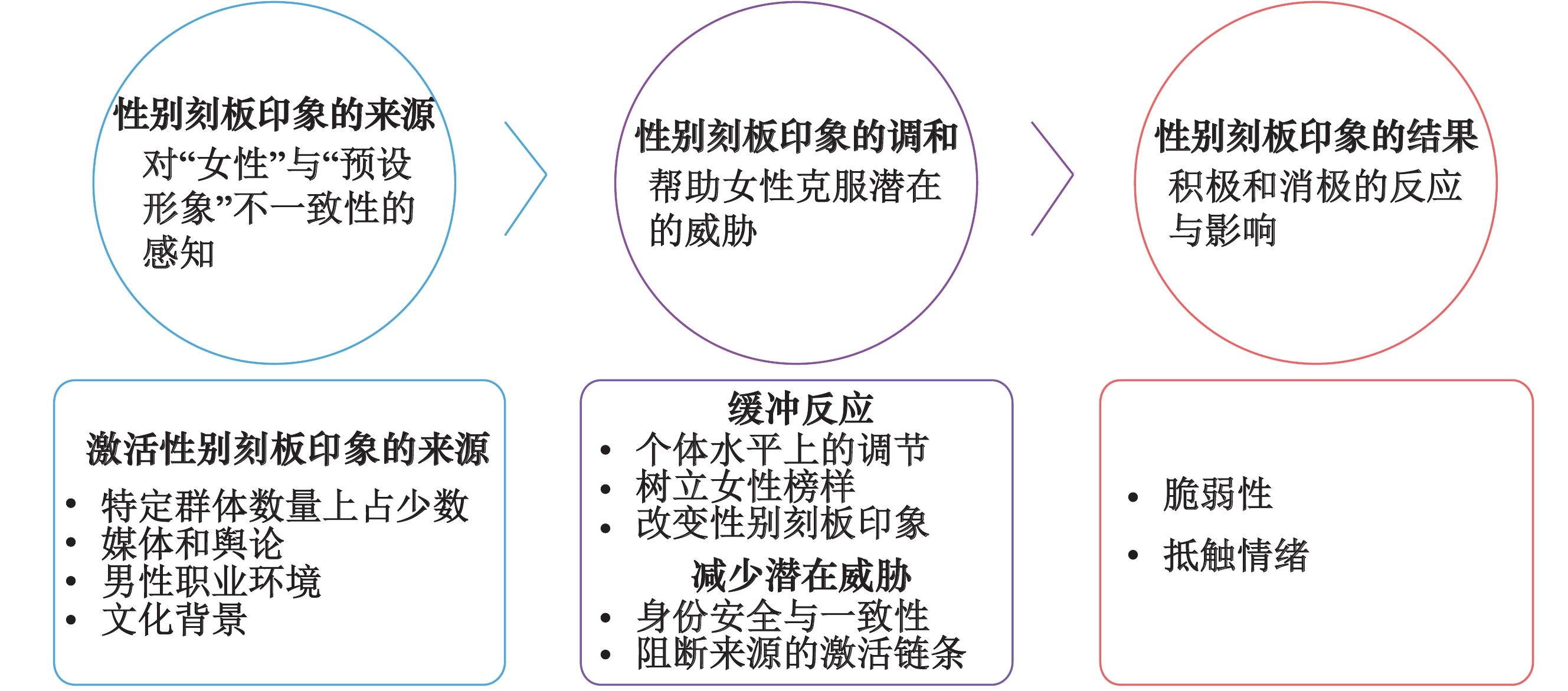

“男主外、女主内”(women take care and men take charge)的观念在任何文化背景下都存在(Dodge等,1995;Heilman,2001;Hoyt和Murphy,2016)。在管理学领域,女性管理者面临着难以进入高层管理层次、能力感知和绩效考核的性别偏差等系列问题。根据Shapiro和Neuberg(2007)的研究,与性别有关的刻板印象并不是一个单一的过程,而涉及差异却又彼此相关的多个生理和心理过程。性别刻板印象所产生的生理和心理的应激反应机制包括三种:会损害工作记忆、会不自觉加强对他人的监视和控制、产生消极情绪并压制积极情绪。Hoyt和Murphy(2016)研究了关于刻板印象在管理情景下的过程,如图3所示。

|

| 资料来源:根据Hoyt和Murphy(2016)的文章整理。 图 3 管理情景中的刻板印象威胁模型 |

目前,很多研究都是针对管理领域和学科领域进行研究,然而只要存在“情景”和社会认知图式,就会有刻板印象的存在,因此,各个领域的女性刻板印象的研究成果在技术创新情景同样适用,能够在不同的职业领域和职业情景中闻一知十。

(二)女性刻板印象的情景延展

社会支配理论(social dominance theory)认为,职业当中一些显性规则和潜规则构成了职业中的性别分化和门槛,并不断形成并强化职业当中的性别等级。其中,最大的门槛是文化资本。在社会实践理论中,文化资本分成了客观化、身体化和制度化的文化资本(Bourdieu,1977)。客观化文化资本包括了个人所拥有的各类成果,这些成果能够反映自身的文化水平和能力层次,例如文学作品、绘画作品、专利成果等。身体化文化资本是个人在成长发展过程中所逐渐形成的“肉体化秉性”,包括了动作、姿态、语气、行动气质和习惯等。它能够决定个人能力被他人所感知的过程。而制度化的文化资本包括了各种资格证书、正式学历证明、学术头衔和学术资格等,它使得文化资本的拥有者具有了合法化的地位。但一旦制度化文化资本的获取过程受到性别因素的影响,就会在官方承认的基础上得到保障的能力与简单的不被认可的文化资本之间划定一条不可逾越的鸿沟。

很多学者已经通过案例和实证研究发现,性别刻板印象在科研、技术、工程和数学(science,technology,engineering和math,STEM)这四个领域尤为明显(Good等,2008;Shapiro和Williams,2012)。这种情况反映出刻板印象具有明显的情景性,在某一个特定环境下处于在位优势的群体会在另一个情景中遭到刻板印象的罹难(Aronson等,1998)。已经有实证研究证实了性别刻板印象会在STEM领域让女性在一些重要的谈判、决策工作中表现不佳、缺乏自信、自我否定甚至产生离职倾向(Bell等,2003;Logel等,2009;Inzlicht和Ben-Zeev,2000;Schmader,2002;Spencer等,1999)。女性一旦对自己也存在刻板印象和自我否定的心理状态,她们在工作中会增加大量的试探性行为和语言(McGlone和Pfiester,2015)、影响决策效果(Carr和Steele,2009;2010)。试探性过程不仅会耗费大量的管理成本和沟通成本,还会在试探与迎合行为中,无形增加决策风险、损害自身的权威性、增加下属对自身的质疑。另一方面,为了维护自身的权威和合法性,女性更容易固执己见,尤其是倾向于放弃一些低风险决策,而选择一些高回报、高风险决策来巩固自己的权威地位并彰显自己的胆识(Carr和Steele,2009)。STEM正是技术创新的重点领域,刻板印象及其影响都会使得身处这些行业的女性无法完全进入到行业领域、能力发挥受到限制。

三、女性创新者的窘境(一)技术创新的情景特征

传统的创新行为或活动是技术研发、创造到商业化推广的全过程(陈劲和郑刚,2013),是基于技术改进和创造下的流程再造和产品更新换代。创新的初衷,来源于现实经验和对缺陷的改进,甚至是来源于某些偶然性因素(例如:青霉素的发现来自于实验的偶然;贝尔偶然发现了铁片在磁铁前振动会发出微弱的声音,有了发明电话的初步设想),并最终取决于研发成果。整个过程是实时性的,但是创新成果的最终检验效果却呈现出明显的滞后性,创新技术实验是否能获得成果、是否能够适用于实地试验、成果是否具备商业化推广的可能性,这都让创新活动充满了不确定性风险,呈现出明显的未来导向(梅亮和陈劲,2015;Owen等,2012;Sutcliffe和Director,2011)。这也就是为什么创新者总被打上冒险者、破坏者、勇敢者和打破常规者的标签。

女性在创新活动中所受到的各种差异化的待遇,其实都能够归因于“刻板印象”。角色一致理论中,提到了女性将会面临的两种门槛(Eagly和Karau,2002):(1)在创新行为中,女性创新者需要跨越的第一道门槛,就是“匹配度缺位”的问题。较之于男性,女性普遍被认为缺乏理性和逻辑思维,因而很难胜任创新活动对个人特质的要求(Biernat和Fuegen,2001;Foschi,2000;Heilman,1983)。个人能力毕竟是一种客观存在,即使对其能力存在某种认知错误,随着创新活动的开展和成员合作的展开,一旦女性的个人创新能力被得到认可,这一障碍已然消失。(2)随之而来的,将是另一种无形的门槛——回弹效应(backlash)。跨越了第一道门槛的女性,被认定为拥有卓越的个人创新能力,而这种“反刻板化”(counter-stereotypical)的女性形象会更加容易遭到偏见、妒嫉和歧视(Rudman,1998)。“回弹效应”就像是对女性拷上的“第二十二条军规”,双重门槛之间相互矛盾、逻辑冲突,使得女性面临了无法摆脱的困境和难以逾越的障碍。

创新源于技术、成于资本,前期投入高、风险大、回报周期长(辜胜阻和庄芹芹,2016)。创新行为,意味着愿景、勇气、变革、突破、挑战、破旧立新(Perel,2002)、反对非我所创(not-invented-here,NIH syndrome;Katz和Allen,1982)的企业惰性。进而,从事创新事业的女性,自然而然就会被赋予创新行为所带有的特质,却又在刻板印象的催化下,其特质被异化为支配欲、控制欲和傲慢的变异工具型(agentic)特质,而这种原本被认定为男性专属的工具型特质,一旦被女性所具有,就会产生一种强烈的反差感,引起他人强烈的抵触和不适。

(二)刻板印象威胁的非必然性

将“女性研究”(women’s studies)嵌入“创新”的范畴,具有其学术视角和实践双重意义。20世纪70年代学院派女性主义正式进入学术领域,其初衷是为了借助女权主义的启蒙运动,为女性运动寻找学术上的合法性(legitimacy)并对社会上普遍存在的女性不平等待遇和未来发展提供理论解释和预测。关于女性、刻板印象和创新的研究,其实是在当前的创新相关议题中,呼吁对“女性”“性别”变量的强调,将创新过程中的女性相关的被边缘化乃至是无形化的创新问题纳入研究范畴之中。其目的不是对现有研究的批判或填补空白(Kanter和Millman,1975),而是将研究视角放大,让某些长期被忽略的非正统议题拨云见日。这一过程能够使理论的经验来源更加多样化、具象化,将原本支离破碎的女性经验和社会现象在这个框架中进行融入和整合,使得“创新者”不再是匿名的(anonymous)、暧昧的(ambiguous)、甚至是无形的(intangible)个体,而表现为一个具体的、真实的、历史的个体(Harding,1987)。Cook和Fonow(1986)提出,要意识到性别无处不在的影响、要承认研究对象乃至研究者本身也是一个性别存在体。此外,乌尔里希•贝克认为,现代化所形成的技术资本主义会给社会带来社会结构的冲突(芭芭拉•亚当等,2005)。在这一特殊的时代背景之下,在研究过程中彰显伦理关怀、强调对女性的关注与赋权,能够提升研究内容的公平性和创新活动准入规则的平等性。创新这项源于人类智慧、服务于社会全体的社会活动,只有消除了进入门槛和结构性歧视,才能被社会大众所共享、获得扩大化的福利范围和效果。

尽管刻板印象威胁源于刻板印象,但是刻板印象并“不必然”引发威胁效应。此外,刻板印象威胁具有明显的情景性,被嵌入于特定的情景和社会背景之中。一般而言,这个情景蕴涵于与个体相关的社会范畴之中(Marx等,2005)。女性刻板印象,无论是威胁、还是机会,这都让边缘化的女性问题重新放置到研究主流的框架当中,形成“不含偏见”的创新知识和创新行为,让女性创新者不再处于“身处其中的局外人”(outsiders within;Collins,1986)或“边缘化的局内人”(marginal insiders)的尴尬位置。

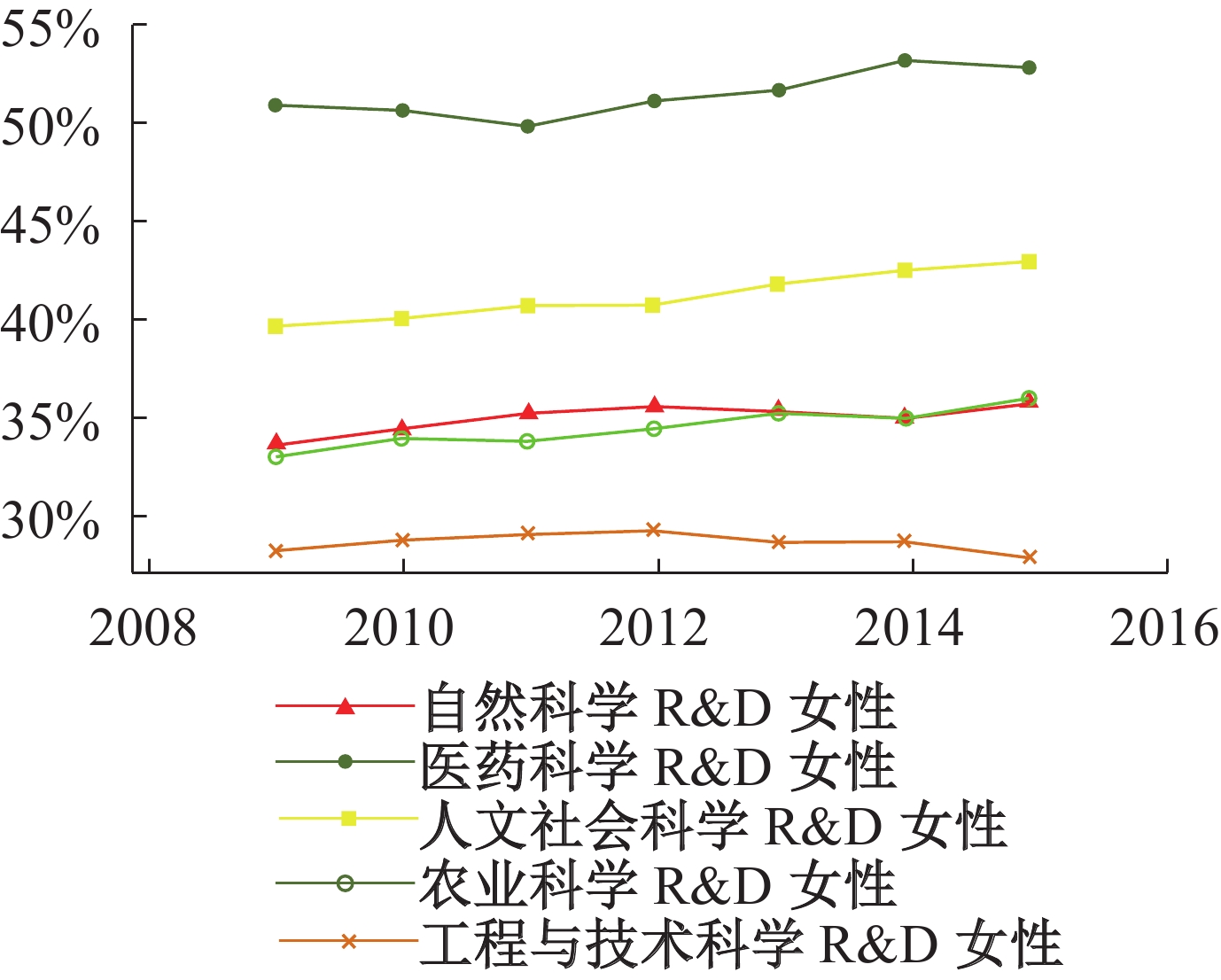

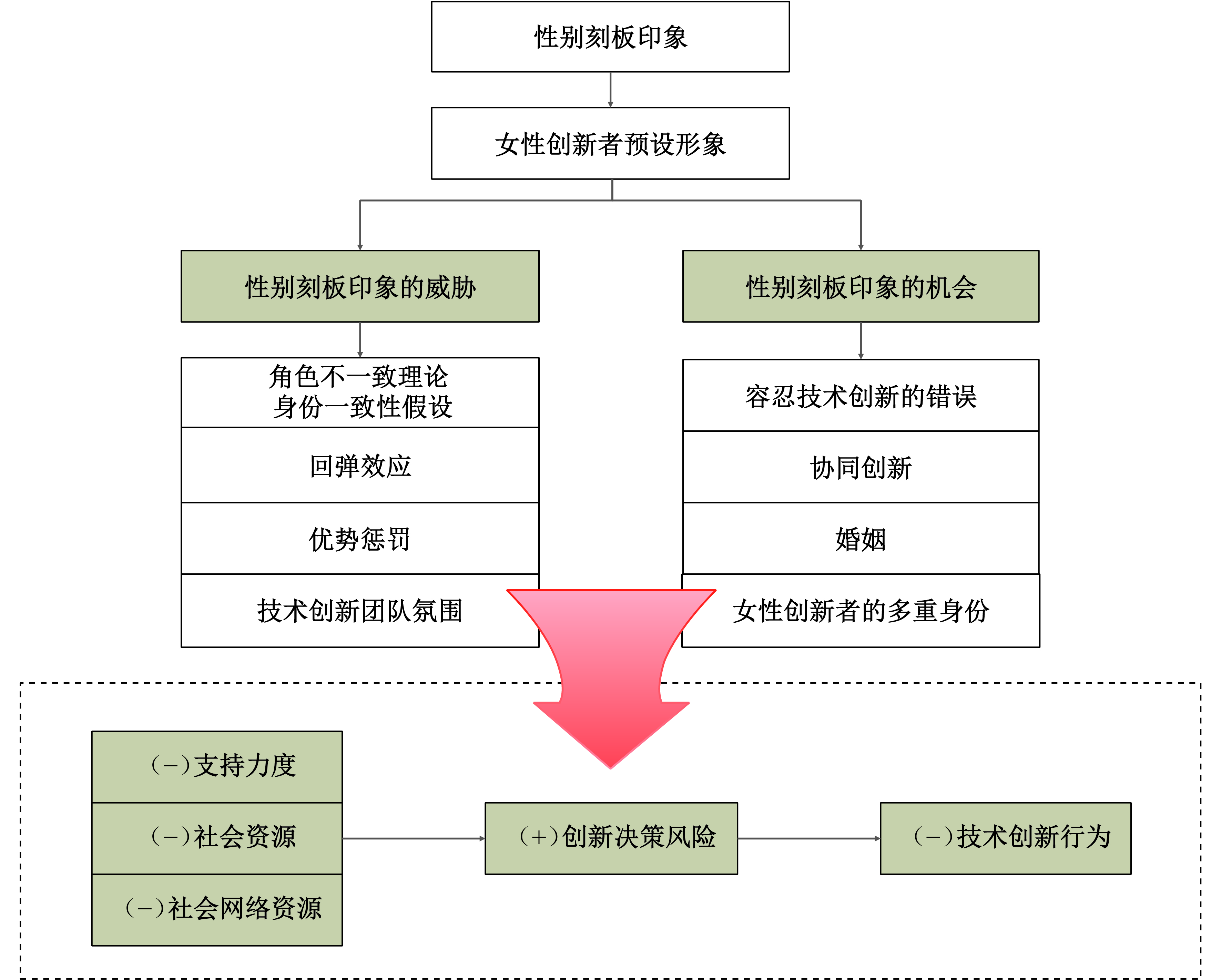

为了研究女性刻板印象对女性创新者的影响及其影响方向,本研究从“刻板印象”出发,通过介绍女性预设形象与女性创新者之间的形象差别,探讨女性创新者所面临的身份不一致和合法性缺失及其带来的一系列问题。但刻板印象并不一定就会引发“威胁”,创新活动内容的变化、婚姻对女性的重要意义以及女性所得到的更大限度的容忍和容错,也能够为女性创新者带来男性所无法享受到的机会。本研究的基本思路如图4所示。

|

| 图 4 女性与创新:刻板印象的威胁和机会 |

(一)技术创新行为的身份一致性

身份不一致假设(status incongruity hypothesis,SIH)与角色一致理论(role consistency theory,RCT)这两种理论都曾经用于女性领导力的研究当中,理论指出:当女性表现出卓越的领导力时,她们所做出的努力不会被同事和上级重视,这种情况源自于对性别与社会角色的固化,并且这种观念在各种文化背景下都存在(Eagly等,1992)。RCT和SIH都提出了具有工具型(agentic)特质的女性会由于身份、角色与社会预设形象的冲突(status violations),而受到他人的抵触和指责。

角色不一致问题会导致“合法性”(legitimacy)的缺失。女性在从事技术创新活动时,由刻板印象而引起的匹配度低会使她们难以获得上司和下属的认可,工作活动所能够获得的资源支持、调度能力等合法性权利都很难获取。拒绝合作、拒绝分享、信息孤岛、团队分层、小团体、性别孤立等现象都是这种低合法性所产生的后果。没有技术创新资源的支持,对最终的创新结果也会带来负面影响,而这种恶性循环将会不断强化创新过程中的性别鸿沟(gender gap)。Vial等(2016)分析了女性个体角度缺乏合法性的自我强化关系,如图5所示。

如果从女性创新者的角度来理解这个“自我强化循环”,可以这样解读:一个普通的女性创新者拥有在位权利(A),在技术创新活动中逐渐树立起了正式权威(B),权威能够帮助这个女性创新者拥有更多的创新资源,例如人才召集能力、资金筹集能力、行业号召力、政策支持的获取能力等,同时她的创新权威也会遭到他人的认知偏差(C),权威减弱。创新者的性别(D)能够影响下属对其性别因素的归因程度(B)和创新权威认知偏差的程度(C)。性别归因(B)和创新权威认知偏差的程度(C),共同决定了女性创新者的合法性(E)。合法性的丧失,会产生一系列的后果(F),并最终影响到女性创新者的心态(G),例如厌恶创新风险、害怕失败、拒绝团队合作和开放交流、拒绝信息分享和知识共享等。

性别刻板印象(gender stereotype)包含两个要素:(1)规范性要素,阐述了男性和女性应该是怎么样的,不同性别的预设形象是什么,他们应该做、不应该做什么?(2)描述性要素,阐述了男性和女性的差别是如何产生的,违反该形象时,会对该违反者造成什么负向影响?(Burgess和Borgida,1999;Eagly和Karau,2002;Glick和Fiske,1999;Heilman,2012)。Rudman等(2012)调查了男性和女性的禁制性(proscriptions)和规范性(prescriptions)的行为,如表1所示。这种禁制和规范逐渐形成了性别规则(gender rules),即使女性表现出了高度的逻辑推理能力、理性思考能力、分析能力(属于男性的规范性行为),她们只会得到尊重而不会得到认可(Heilman等,2004;Rudman和Phelan,2008)。

| 特 点 | 内 容 |

| 男性的禁制性行为 | 感性、情绪化、幼稚、脆弱、不可靠、缺乏安全感、轻信他人、夸张、优柔寡断、迷信 |

| 男性的规范性行为 | 职业导向、领导力、进取心、果敢、独立、商业头脑、野心、勤奋、抗压能力、主动、智商、分析能力、高度自尊、说服力、竞争力、胜任力 |

| 女性的禁制性行为 | 咄咄逼人、进取心、胁迫、独裁、控制欲、强势、苛刻、冷酷、愤怒、固执、冷淡、自我为中心、冷嘲热讽 |

| 女性的规范性行为 | 感性、温暖、关爱孩子、敏感、倾听者、开朗、热情、情绪化、合作、友好、热心、礼貌、谦逊、“外貌协会”、互助、好人缘 |

| 资料来源:根据Rudman等(2012)文献整理。 | |

(二)技术创新行为的回弹效应

“回弹效应”(backlash)最早是由Rudman在1998年提出,描述了违反角色一致性、挑战刻板印象的女性在社会上和经济上遭受到的一系列偏见和贬责。回弹效应来源于身份冒犯和不一致所造成的对他人的恐慌感和威胁。这是个人本能的风险规避倾向。通常,女性被认定为温暖、友好、互助的代名词。在社会认知图式的作用下,这种印象会逐渐被刻板化。女性被强制要求去迎合这种固有的印象,本质上是一种自由发展权利的剥夺(proscriptions)和道德绑架,同时也是男性对自身身份地位的过度自尊和保护(Parks-Stamm等,2008)。

技术创新行为的回弹效应会导致如下的结果:(1)女性创新者难以获得职业生涯的提升或是资源获取机会(Brescoll,2011;Brescoll和Uhlmann,2008;Phelan等,2008;Rudman等,2012);(2)上级倾向于给女性创新者较低的创新绩效回报(Brescoll等,2010;Brescoll和Uhlmann,2008;Livingston等,2012),这极有可能降低女性创新者的工作积极性;(3)会降低女性创新者的合法性,让下属与创新合作者对女性创新者产生拒绝性的态度,而这一系列行为会让女性创新者的心态发生潜移默化的变化,甚至产生对自我的否定和消极心态,影响到创新效率(Lammers等,2008;Smith等,2008)。下属和合作者的拒绝态度包括了:(1)故意诋毁具有卓越创新能力的女性;(2)消极的非语言行为,例如在面对面交流过程中的负面身体语言、面部表情;(3)消极的工作行为,甚至会挑战技术创新团队内部的工作规定,例如早退、矿工等;(4)直接冲突,在公开场合发生直接冲突、怀疑并挑战女性创新者所提出的新观点。

当前也已经有学者指出,刻板印象不仅会影响到他人对女性的能力感知,还会影响到女性自身。很多女性在工作中已经明显感觉到自己处在一个“双盲”(double bind)状态,如果符合女性行为特征,将会被视为缺乏匹配度、受到感知偏倚的影响,如果符合男性行为特征,则会受到回弹效应的影响,而同样不被认可和支持(Eagly等,2014;Heilman,2001;Heilman和Okimoto,2007;Heilman等,2004;Rudman和Glick,1999,2001)。也就是说,女性在从事一项事务时,她们在特定社会背景和行业背景下所要面临的判断、定型、限制和对待,都被捆绑在社会身份一致性(social identity contingencies)的问题当中(Purdie-Vaughns等,2008),而这种环境会不断增加女性的心理负担和压力、产生自我否定感(Eagly和Karau,2002;Heilman,1995)。而这种心理状态,会让女性在技术创新过程中,缺乏自信、过于关注结果、希望最大限度规避风险和避免失败,而不敢进行创新实验和尝试,这使得颠覆式创新和卓越的企业家精神变成一种奢望。

(三)技术创新绩效的优势惩罚

Joshi等(2015)研究发现,女性在职业中即使与男性表现出同样的能力,他们所获得的报酬、认可和晋升机会却明显低于男性。在社会上,护士、小学教师等职业被固化为女性职业,而消防员、工程师、科学家等职业被固化为男性职业。一旦女性从事了男性职业,她们将会被认为匹配度很低、其工作能力和绩效就不会被认可,甚至会面临“优势惩罚”(dominance penalty)。DiTomaso等(2007)在美国对科学家和工程师进行了一项调查发现:在男性职业中,相对于其他人口亚组(白人女性、有色人种女性、移民),白人男性能够获得更多的职业发展机会和绩效考核结果。Joshi(2015)也发现:即使是和其他同事有相同的工作表现,男性科学家和工程师却能够获得更高的绩效评价结果;在某些职业情景下,高教育背景的女性所获得的评价和口碑会比低教育背景的女性更低;男性比女性能够获得更多的项目合作机会。仍有很多人认为,在一些职业声望很高的职业中(高社会地位、高人力资本投入的职业,例如律师、工程师、物理学家等),男性和女性具有相似的能力水平,职业发展机会也会相对公平。但其实女性同样也会在这种环境中面对诸多障碍。这些障碍主要是源于认知偏差(cognitive bias)。尤其是一些对信息要求极高的工作内容,例如能力评价、绩效考核、口碑建立等(Auster,1989;Fiske等,1991),女性在这些评价结果中,都经受着认知偏差所带来的负效应,她们的能力、成果、可获得的支持和资源都会被大打折扣。

从职业晋升上看,女性所面临的“玻璃天花板”就是一种体现。在企业管理中,女性很难成为企业的高层管理者或决策者,而处于中层管理岗位的居多,这种现象同样也在技术创新部门得到体现。图1数据显示出的中央部门从事技术研发与创新的女性比例明显较低,就是“天花板”的实质证据。由于性别差异,女性被自动划归到中低层的能力位置和职业位置(Rudman和Kilianski,2000),且具有更低的晋升机会。职业地位的缺失最终会导致话语权的丧失。

职业风险上看,相较于男性,女性更有可能被推上危险且不稳定的职位上(玻璃悬崖(glass ceiling))。这种现象的确存在,Ryan和Haslam(2005)利用在财富100强公司的实证研究数据加以证实。在创新活动中,如果一项技术创新项目的成功率不高或前景不被看好,这时女性创新者将更有可能被提拔为该创新团队的领导者。产生这种现象的原因复杂多样。首先,在危机面前,人们更容易认清现实,此时创新团队的成员将不得不承认女性创新者的能力、更愿意认可女性创新者的角色合法性(Paustian-Underdahl等,2014),并乐于提供配合与协助(Lyness和Thompson,1997,2000)。其次,从归因角度上来看,团队成员更加倾向于将失败原因归咎于领导者的失误而非客观环境因素(白新文等,2006),因此,被提拔的女性创新者将很有可能成为团队失败结果的“替罪羊”,而其他成员则能够让自己处于隔岸观火的有利位置。

(四)技术创新团队氛围

技术创新行为往往伴随着高投入、高风险、高失败率。而女性这种客观存在的性别类型,却常常与负面或失败结果强行联系,也就是所谓的“红颜祸水”(Beauty is beastly effect),因而这种效应在技术创新活动中尤为明显。一旦技术创新活动没有取得预想的效果或被迫终止,女性成员的参与或某些失误常常就会被放大、甚至被作为直接的归因对象。从理论上看,“红颜祸水”源自于角色匹配度的缺乏和性别角色的侵犯(Eagly,1987;Heilman,2001),女性最初就被认定为不具备创新能力、无法胜任创新工作,即使在工作中表现出了胜任力,她们也会被强行判定为“冷酷、好斗、自私、虚伪、阴险”的异类(Heilman等,1995;Heilman等,1989)。Johnson等(2014)发现,女性如果在一开始就承认“红颜”则能够有效降低被强制归为“祸水”的可能性。但在技术研发领域,外貌与个人创新能力并不具有直接的联系、甚至被视作是对立的(例如当前流行的“花瓶”一说)。也就是说,无论承认与否,外貌出众的女性,会由于“红颜祸水”的影响而被动地与失败直接相连,也会由于“花瓶”等性别偏见而被认定为无能、缺乏创新能力。

在技术创新领域,仍然属于一个男性主导的领域,而女性在这个领域所构建出的经验,常常被视作是一种“分裂的意识”(bifurcated consciousness),对于女性本身而言,甚至面临自我冲突的窘境(Smith,1987;Oakley,2002)。从事技术创新事业的女性,其行为在不断进行突破和挑战,而却又无法逃脱充斥着刻板印象的社会大背景,使其本身就处于一个矛盾的心理状态之中。而这种被歧视和自我否定的心理,催生出了“女王蜂综合征”(queen bee phenomenon)。“女王蜂”指的是一个获得认可的女性创新者,很有可能为了巩固自己的权威和合法性,倾向于把自己同化为男性、成为性别歧视和刻板印象的捍卫者,比如其他的女性成员保持距离、甚至打压其他女性成员(Kanter,1993;Staines等,1974)。也就是说,女性刻板印象的威胁不仅来自于男性、竞争对手、上司下属,还来自于女性人口亚组内部的矛盾。

五、机会:女性刻板印象在技术创新行为中的效用(一)对技术创新的宽容倾向

在对女性刻板印象威胁的论述中,“优势惩罚”已经解释了女性在能力认知、认可和晋升过程中所面临的问题和偏倚。无论是上司、同事还是下属,都会对女性的创新能力持有怀疑态度,而个人能力这种文化资本还会由于客观化、身体化和制度化的性别获取障碍,而成为女性进入创新行业的进入壁垒。即使是进入行业、从事创新事业之后,由于身份的不一致和合法性的缺失,卓越女性创新者的被认可程度更低,即便是取得了同样的绩效和成果,她们也不会得到和男性同等的报酬和晋升机会。

但是这种对女性创新者的低期望值,也有其正向作用。(1)反差效应:上司对女性创新者在某项创新项目和技术上保持低期待度,能够更加客观、合理地评价项目的风险和机会,创新者盲目自信、忽视创新风险的情况几乎不会发生。创新技术一旦获得成功,会与低期望值形成较大的反差,对他人的认知冲击会增大,有利于女性创新者形象的建立。(2)宽容倾向:由于对女性创新者能力认知偏低,上级、尤其是男性上级很容易对其产生同情和包容的心理(张诚,2001;王宏维,1992),善待并宽容他们所认为的弱势的“笨鸟先飞者”,即使最终结果是失败,他们也会更加倾向于宽容女性。本质上讲,女性创新者在利用“宽容倾向”时,其实是变相地默认自身的弱势群体地位和刻板印象。其实刻板印象源自于社会认知图式的构建,图式的改变是一个长期而艰难的过程,对社会情景的重建有极高的要求。因此,在图式没有完全改变之前,应该接受并善用刻板印象,为女性创新者建立创新容错机制、营造宽容失败的氛围,形成有利于女性创新行为的组织气氛。

(二)技术创新团队合作与协同

随着现代管理学的发展,高效的管理实践内容和方式已经悄然而变。在技术创新活动中,更加强调团队合作、知识共享、开放、合作、协同。创新团队中建设、授权、沟通、共享(Eagly和Sczesny,2009;Ansari等,2014)等实践内容与女性的关系型(communal)导向不谋而合。首先,创新项目的复杂技术,需要团队内部进行更多、更深入的沟通与交流。其次,技术创新项目需要团队知识结构更加多元化,也需要更深层次的知识运用与协同。在这个过程中,不同学科背景、教育水平、性格特点的人需要通过知识的相互碰撞和融合来实现创新成果,并且要求成员能够形成深度信任与合作关系,完成知识分享。而这一系列过程,就对团队成员的沟通技巧、人际关系相处技巧甚至是同理心有更高的要求。言下之意,以往备受歧视的关系型女性形象恰巧迎合了当前管理、团队合作和创新活动的素质要求。换言之,团队合作、协同创新的新趋势,更需要关系导向的人才参与到创新团队之中。这样,女性的角色一致性与合法性都会更容易得到认可。

(三)技术创新风险的防御性保障

工作和家庭是个人生活必不可少的两个部分,而婚姻和事业也是个人积累社会资本的重要途径和方式。婚姻是陌生双方建立联系并相互担保的重要手段(王雯君,2005):在婚姻运行良好的前提下,男女双方事业上产生的社会资本可以通过婚姻关系进行转移。从这个完全理性的层面上看,婚姻是生存和发展的一种机会和保障。对于女性创新者,在男性为主导的职业情景下,在事业上所获得的社会资本将会明显少于男性,个人心态也存在明显的敏感性和脆弱性。无论是物质上还是心理上,都希望从婚姻当中获得保障和依靠。女性一旦拥有稳定的婚姻关系,将会获得配偶的信息资源和社会网络资源等,同样也会从婚姻关系中得到支持、信任和安全感(吴慧靖,2009)。这很大程度上能够缓和女性在技术创新过程中由刻板印象所带来的一系列负面影响。与此同时,“男性文化”(masculinity culture)为主的社会性别观念中,丈夫需要建立社会地位、需要事业有成,在家庭中需要承担更多的责任和义务,具体来说包括了维持生计、维持家庭与外部世界的联系(张亮,2014),这是性别规范要求下的男性。而女性则需要负责家庭事务管理、侍奉老人、抚养子女等。

女性创新工作者同时拥有社会和家庭双重身份,双重身份之间同样可以进行资源的相互传递、互为补充。一旦女性在创新过程中遭遇失败,她们能够在心理上获得丈夫的支持和鼓励、能够以家庭身份作为自己的“兜底”和“退路”。这种保障性的心理,能够让女性在创新过程中,缓解个人的不稳定心理和敏感情绪。在做出创新决策时,能够更加果断、逐步调整其风险规避的偏好,形成正确的创新风险观。

(四)启动女性创新者的积极身份特征

女性创新者,是女性在家庭、劳动力市场和社会空间中价值释放的典型。他们在家庭中承担着家务责任、在职场上面临与男性同场竞争的职业压力,在不同的场景下进行不同的身份建构和再构。身份的可建构性,决定了身份的多重性(李京桦,2015)。有学者通过实验发现,刻板印象往往只会在一个人口亚组中产生。例如黑人女性就可以避开女性的刻板印象,因为人们很容易将其划归到“黑人”的人口亚组,性别变量的影响将不再显著,而明显受到了种族变量的影响,并让周围人产生“强大的黑人女性”的印象(strong black woman)(Livingston等,2012;Biernat和Sesko,2013)。

女性创新者,拥有跨亚组身份的可能。女性创新者能够拥有卓越创新者身份、贤惠妻子身份、慈爱母亲身份等社会身份,还包括民族亚组身份、年龄亚组身份、家族身份等。不同的亚组,具有不同的预设形象。如果想要避免创新者身份的不一致性,可以启动其他身份当中的积极身份特征,突出强调正面自我特质,在不损害女性特质的基础上降低对不一致性和非合法性的认知,使平等、独立、自尊的女性形象得到他人的认可,并且防止女性产生“认同身份”的危机感和无根感,而如何启动积极身份、如何建构自我身份,是“社会认同”理论中重点研究的内容。个人会倾向于建构符合群体特征的个人身份,通常使用的方法是:通过社会分类方法,将自我纳入到一个类别当中,并通过反复强调和加强来实现自我定型和身份树立。但是,有所不同的是,女性创新者的身份建构,并不是为了符合创新者的群体特征,而是通过其他积极身份的建立,来淡化自己的女性亚组身份,降低不一致性、减少自己的无常感,提高归属感和安全感(费孝通,1998)。一般情况下,女性在自我、家庭和社会中,有以下几种亚组身份选择(杨晓燕,2002;黄庐进,2012),包括情感自我、家庭自我、心灵自我、表现自我和发展自我。如表2所示。

自我身份的建构受身体、行业、性别、心理特质、道德和意识形态等范畴的影响(Waterman,1982;Deaux,2015)。女性在家庭环境中的家庭自我和情感自我,会更加注重自己母亲、妻子和女儿身份的建立,在这种环境下,会形成贤惠、孝顺、慈爱、温柔、友好、理解的个人特质。在社会环境中的表现自我和发展自我,会形成独立、自信、果敢、知性的伙伴、同事和朋友形象,她们往往倾向于通过外在形象、个人魅力和事业发展来展示这种形象。但这些形象被纳入创新情景和性别身份之中时,身份和情景就会形成一定的冲突而产生分裂,无法达到工作和性别之间的平衡点。因此,当女性创业者发现创新的职业情景与女性身份存在冲突时,应该及时改变自己的身份定位,启动自己其他环境中的积极身份(慈母、孝女、良师益友等)、淡化已有的“女性创新者”冲突身份,通过其他身份的塑造来实现自我地位的树立,并将该身份所获得的资源转移到“女性创新者”身份中并加以使用。阿玛蒂亚•森(2009)指出,当前很多人倾向于用单一的、鲜明的界限来对个人身份进行划分,但是人的身份往往是多重的、复杂的。人的身份在垂直空间上的变动不大,但却可以在横向空间上进行变化,不断开发个人的兴趣、爱好、政治身份等,都可以为职业身份提供调整的空间。

六、结论与展望创新驱动实质上是人才驱动①,“一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木;终身之计,莫如树人”②。女性作为劳动力市场中的重要一极,是家庭、劳动力市场、社会的重要组成,在技术创新工作中承担着智力贡献、体力贡献和社会资本贡献的重要任务(叶文振等,2003)。性别刻板印象所建构出的女性预设形象,与卓越的女性创新者在女性特质上存在的冲突和不一致,使得女性在创新事业中缺乏身份合法性和角色一致性,面临身份认同危机,形成了认可偏倚、认知偏倚、晋升和职业风险的不平等机会,并承受着创新团队内外部的舆论压力。

① 习近平,2014年8月在中央财经领导小组第七次会议上的讲话。

② 习近平,2014年6月在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上的讲话。

本研究以“女性创新者”作为研究对象、以“刻板印象”作为载体,借助其所导致的身份一致性、匹配度与合法性缺失、回弹效应、双重评价偏倚和工作内的舆论导向,来构建女性创新者所真实面对的组织情景,引起对女性创新者的关注。在解释女性创新者窘境的基础之上,聚焦技术创新情境中的女性创新的刻板印象,从威胁和机会的二元视角,系统地回溯并总结了女性创新者刻板印象的溯因与效用。而女性刻板印象并不意味着女性刻板印象威胁,女性气质能够让女性创新者获得更多宽容、发挥沟通与合作的能力、拥有婚姻作为防御性保障、有更多的社会身份进行角色调节,这些都能够干预女性刻板印象威胁,甚至成为女性创新者的发展机会和有利条件。将“女性”嵌入到“技术创新情景”中,能够让以往晦涩不清、甚至一直被忽视的“女性创新者”进入研究视野,从平等和关怀层面上重构有关创新者的理论研究成果(李培林,2004;杨涯人和邹效维,2008)和创新活动的道德伦理可接受性(梅亮和陈劲,2016;陈劲,2017)。无论从创新理论中人文观的构建、女性创新者的全面发展、还是“人文科技观”③的树立,都有理论贡献和实践意义。在技术创新研究领域,“人”的因素应该、也必须成为重要的研究视角和立足点,形成创新要“以人为本、与人和谐”(innovation for human、innovation with human)的共识。

③ 习近平,2016年5月30日在全国科技创新大会、中国科学院第十八次院士大会和中国工程院第十三次院士大会、中国科学技术协会第九次全国代表大会上的重要讲话。

创新能力是个体稳定的内在特质,刻板印象仅仅作为一个重要的外在归因要素,不应该成为妨碍女性创新者发展的绊脚石。女性刻板印象的研究,不仅是对技术创新事业的促进,更是对创新工作者从人文立场上的关怀、对创新知识体系从伦理层面上的建构。尽管基于社会认知的刻板印象不能完全消除,但是仍然需要努力营造出对每一个创新工作者都感到平等和公正的职业氛围,使得每一个个体都能够在多元、综合的创新环境中,体验到自身的价值并获得发展。

| [1] | 王沛, 陈学锋. 刻板印象的意识性抑制[J]. 心理学报, 2003(3): 358–361. |

| [2] | 王沛. 内隐刻板印象研究综述[J]. 心理科学进展, 2002(1): 97–101. |

| [3] | 叶文振, 刘建华, 杜鹃, 等. 中国女性的社会地位及其影响因素[J]. 人口学刊, 2003(5): 22–28. |

| [4] | 徐大真. 性别刻板印象之性别效应研究[J]. 心理科学, 2003(4): 741–742. |

| [5] | 秦启文, 余华. 性别角色刻板印象的调查[J]. 心理科学, 2001(5): 593–594. |

| [6] | 梅亮, 陈劲. 负责任创新: 时域视角的概念、框架与政策启示[J]. 科学学与科学技术管理, 2016(5): 17–23. |

| [7] | 梅亮, 陈劲. 责任式创新: 源起、归因解析与理论框架[J]. 管理世界, 2015(8): 39–57. |

| [8] | 白新文, 王二平, 周莹. 团队作业与团队互动两类共享心智模型的发展特征[J]. 心理学报, 2006(4): 598–606. |

| [9] | Ansari S, Reinecke J, Spaan A. How are practices made to vary? Managing practice adaptation in a multinational corporation[J]. Organization Studies, 2014, 35(9): 1313–1341. |

| [10] | Bell A E, Spencer S J, Iserman E, et al. Stereotype threat and women’s performance in engineering[J]. Journal of Engineering Education, 2003, 92(4): 307–312. |

| [11] | Biernat M, Fuegen K. Shifting standards and the evaluation of competence: Complexity in gender-based judgment and decision making[J]. Journal of Social Issues, 2001, 57(4): 707–724. |

| [12] | Biernat M, Sesko A K. Evaluating the contributions of members of mixed-sex work teams: Race and gender matter[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2013, 49(3): 471–476. |

| [13] | Brescoll V L, Dawson E, Uhlmann E L. Hard won and easily lost: The fragile status of leaders in gender-stereotype-incongruent occupations[J]. Psychological Science, 2010, 21(11): 1640–1642. |

| [14] | Brescoll V L, Uhlmann E L. Can an angry woman get ahead? Status conferral, gender, and expression of emotion in the workplace[J]. Psychological Science, 2008, 19(3): 268–275. |

| [15] | Brescoll V L. Who takes the floor and why: Gender, power, and volubility in organizations[J]. Administrative Science Quarterly, 2011, 56(4): 622–641. |

| [16] | Carr P B, Steele C M. Stereotype threat affects financial decision making[J]. Psychological Science, 2010, 21(10): 1411–1416. |

| [17] | Carr P B, Steele C M. Stereotype threat and inflexible perseverance in problem solving[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2009, 45(4): 853–859. |

| [18] | Cohen G L, Garcia J. Identity, belonging, and achievement: A model, interventions, implications[J]. Current Directions in Psychological Science, 2008, 17(6): 365–369. |

| [19] | DiTomaso N, Post C, Smith D R, et al. Effects of structural position on allocation and evaluation decisions for scientists and engineers in industrial R&D[J]. Administrative Science Quarterly, 2007, 52(2): 175–207. |

| [20] | Eagly A H, Karau S J. Role congruity theory of prejudice toward female leaders[J]. Psychological Review, 2002, 109(3): 573–598. |

| [21] | Fitzsimmons T W, Callan V J, Paulsen N. Gender disparity in the C-suite: Do male and female CEOs differ in how they reached the top?[J]. The Leadership Quarterly, 2014, 25(2): 245–266. |

| [22] | Foschi M. Double standards for competence: Theory and research[J]. Annual Review of Sociology, 2000, 26: 21–42. |

| [23] | Glick P, Fiske S T. The Ambivalence toward men inventory: Differentiating hostile and benevolent beliefs about men[J]. Psychology of Women Quarterly, 1999, 23(3): 519–536. |

| [24] | Good C, Aronson J, Harder J A. Problems in the pipeline: Stereotype threat and women’s achievement in high-level math courses[J]. Journal of Applied Developmental Psychology, 2008, 29(1): 17–28. |

| [25] | Heilman M E. Description and prescription: How gender stereotypes prevent women’s ascent up the organizational ladder[J]. Journal of Social Issues, 2001, 57(4): 657–674. |

| [26] | Heilman M E. Gender stereotypes and workplace bias[J]. Research in Organizational Behavior, 2012, 32: 113–135. |

| [27] | Heilman M E, Okimoto T G. Why are women penalized for success at male tasks?: The implied communality deficit[J]. Journal of Applied Psychology, 2007, 92(1): 81–92. |

| [28] | Heilman M E, Wallen A S, Fuchs D, et al. Penalties for success: Reactions to women who succeed at male gender-typed tasks[J]. Journal of Applied Psychology, 2004, 89(3): 416–427. |

| [29] | Hoyt C L, Murphy S E. Managing to clear the air: Stereotype threat, women, and leadership[J]. The Leadership Quarterly, 2016, 27(3): 387–399. |

| [30] | Inzlicht M, Ben-Zeev T. A threatening intellectual environment: Why females are susceptible to experiencing problem-solving deficits in the presence of males[J]. Psychological Science, 2000, 11(5): 365–371. |

| [31] | Johnson S K, Sitzmann T, Nguyen A T. Don’t hate me because I’m beautiful: Acknowledging appearance mitigates the " beauty is beastly” effect[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2014, 125(2): 184–192. |

| [32] | Joshi A, Son J, Roh H. When can women close the gap? A meta-analytic test of sex differences in performance and rewards[J]. Academy of Management Journal, 2015, 58(5): 1516–1545. |

| [33] | Lammers J, Galinsky A D, Gordijn E H, et al. Illegitimacy moderates the effects of power on approach[J]. Psychological Science, 2008, 19(6): 558–564. |

| [34] | Livingston R W, Rosette A S, Washington E F. Can an agentic black woman get ahead? The impact of race and interpersonal dominance on perceptions of female leaders[J]. Psychological Science, 2012, 23(4): 354–358. |

| [35] | Logel C, Walton G M, Spencer S J, et al. Interacting with sexist men triggers social identity threat among female engineers[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2009, 96(6): 1089–1103. |

| [36] | Lyness K S, Thompson D E. Climbing the corporate ladder: Do female and male executives follow the same route?[J]. Journal of Applied Psychology, 2000, 85(1): 86–101. |

| [37] | Marx D M, Stapel D A, Muller D. We can do it: The interplay of construal orientation and social comparisons under threat[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2005, 88(3): 432–446. |

| [38] | McGlone M S, Pfiester R A. Stereotype threat and the evaluative context of communication[J]. Journal of Language and Social Psychology, 2015, 34(2): 111–137. |

| [39] | Owen R, Macnaghten P, Stilgoe J. Responsible research and innovation: From science in society to science for society, with society[J]. Science and Public Policy, 2012, 39(6): 751–760. |

| [40] | Parks-Stamm E J, Heilman M E, Hearns K A. Motivated to penalize: Women’s strategic rejection of successful women[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2008, 34(2): 237–247. |

| [41] | Paustian-Underdahl S C, Walker L S, Woehr D J. Gender and perceptions of leadership effectiveness: A meta-analysis of contextual moderators[J]. Journal of Applied Psychology, 2014, 99(6): 1129–1145. |

| [42] | Perel M. One point of view: Corporate courage: Breaking the barrier to innovation[J]. Research-Technology Management, 2002, 45(3): 9–17. |

| [43] | Phelan J E, Moss-Racusin C A, Rudman L A. Competent yet out in the cold: Shifting criteria for hiring reflect backlash toward agentic women[J]. Psychology of Women Quarterly, 2008, 32(4): 406–413. |

| [44] | Purdie-Vaughns V, Steele C M, Davies P G, et al. Social identity contingencies: How diversity cues signal threat or safety for African Americans in mainstream institutions[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2008, 94(4): 615–630. |

| [45] | Rudman L A, Glick P. Prescriptive gender stereotypes and backlash toward agentic women[J]. Journal of Social Issues, 2001, 57(4): 743–762. |

| [46] | Rudman L A, Kilianski S E. Implicit and explicit attitudes toward female authority[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2000, 26(11): 1315–1328. |

| [47] | Rudman L A, Moss-Racusin C A, Phelan J E, et al. Status incongruity and backlash effects: Defending the gender hierarchy motivates prejudice against female leaders[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2012, 48(1): 165–179. |

| [48] | Rudman L A, Phelan J E. Backlash effects for disconfirming gender stereotypes in organizations[J]. Research in Organizational Behavior, 2008, 28: 61–79. |

| [49] | Ryan M K, Haslam S A. The glass cliff: Evidence that women are over‐represented in precarious leadership positions[J]. British Journal of Management, 2005, 16(2): 81–90. |

| [50] | Schmader T. Gender identification moderates stereotype threat effects on women’s math performance[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2002, 38(2): 194–201. |

| [51] | Shapiro J R, Neuberg S L. From stereotype threat to stereotype threats: Implications of a multi-threat framework for causes, moderators, mediators, consequences, and interventions[J]. Personality and Social Psychology Review, 2007, 11(2): 107–130. |

| [52] | Shapiro J R, Williams A M. The role of stereotype threats in undermining girls’ and women’s performance and interest in STEM fields[J]. Sex Roles, 2012, 66(3-4): 175–183. |

| [53] | Smith P K, Jost J T, Vijay R. Legitimacy crisis? Behavioral approach and inhibition when power differences are left unexplained[J]. Social Justice Research, 2008, 21(3): 358–376. |

| [54] | Steele J R, Ambady N. " Math is Hard!” The effect of gender priming on women’s attitudes[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2006, 42(4): 428–436. |

| [55] | Vial A C, Napier J L, Brescoll V L. A bed of thorns: Female leaders and the self-reinforcing cycle of illegitimacy[J]. The Leadership Quarterly, 2016, 27(3): 400–414. |

| [56] | Walton G M, Cohen G L. A question of belonging: race, social fit, and achievement[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2007, 92(1): 82–96. |

2017, Vol. 39

2017, Vol. 39

,

,